4. Реформация, власть и радикализм

Sola scriptura

Принцип «Только Писание» (Sola scriptura), как мы видели в первой главе, был краеугольным камнем евангелистского богословия, но он вовсе не гарантировал единства и согласия. Утверждение, что Священное Писание есть высший авторитет в вопросах христианских догматов и жизни христиан, несло в себе честолюбивый замысел сделать Слово Божье достоянием всей христианской общины, как это обещал Уильям Тиндейл. Но по мере распространения Писания на национальном языке множились и варианты его толкования; неизменность и ясность Слова Божьего превратились в предмет споров и забот проповедников. Открылись противоречия, и начались дебаты об основных идеях Реформации: спасении, богословии таинств, природе церкви и самом понятии авторитета. Линия раскола чаще проходила по вопросу о практическом значении принципа Sola scriptura, власти Слова Божьего и авторитета толкования Священного Писания. Где должен был верующий постичь точное значение Божьего Промысла – в экзегезе письменного слова? Когда священный текст переводили на родной язык, кто мог гарантировать точность перевода и толкования текста? Когда возникали разногласия и расхождения, в чьей власти было отличить правду от лжи? Какова была роль верующего, проповедника, церкви или магистрата в распространении Слова Божьего и его толковании? Такие вопросы, часто вызванные практической необходимостью, отражали как внутреннюю простоту веры, основанной на одном Писании, так и масштабы двусмысленности относительно того, что она могла означать на практике.

«В плену у Слова Божьего»

На Вормсском соборе 1521 г. Мартин Лютер заявил, что его совесть в плену у Слова Божьего, и, пока его не убедят с помощью того же Слова Божьего, что он ошибается, он своего мнения не изменит. «Убежден, что Слово Божье со мной, а не с ними», – писал Лютер. Опротестовывая выдвинутые обвинения, он говорил, что, тогда как апологеты католической церкви могли отстаивать свою позицию, опираясь исключительно на церковные традиции, на стороне евангелистов было Священное Писание. В этом смысле, утверждал Алек Райри, протестантство раннего Нового времени было «фундаменталистским движением», которое признавало единственный источник истины – Священное Писание, и провозглашало абсолютный авторитет библейского текста. Но этот абсолютный авторитет, как показали дебаты времен Реформации, порой был опасно двусмысленным и сбивал с толку в ключевых вопросах о догматах церкви, природе религиозного сообщества, христианства вообще и структурах церковной и государственной власти. Непосредственное чтение священного текста могло произвести какофонию интерпретаций, как и подтвердило множество радикальных вариантов Реформации в первой половине XVI века. Защита Лютером равенства христианского духовенства, которое разделялось всеми членами христианской общины, и право всех христиан «проверять и судить, что правильно, а что ошибочно в вопросах христианской веры», не гарантировало индивидуальным толкованиям ни авторитет, ни законности. Скорее, чтение Священного Писания верующими должно было осуществляться в рамках ограниченной христианской общины, в которой пребывали власть таинства и Слова.

Святоотеческий авторитет

Сходную тревогу вызывало отсутствие ясности суждений Священного Писания по ключевым вопросам. Например, в защиту крещения младенцев или учения о Троице влиятельные вожди Реформации обращались к авторитетным текстам, не входящим в канонические книги Библии, в частности к писаниям Отцов Церкви, чья хронологическая близость к чистоте апостольской церкви придавала их словам убедительность. Законность теологических принципов, сформулированных в сочинениях святых отцов, утверждалась на основе их явного соответствия библейскому тексту таким способом, который предполагал неотъемлемость святоотеческих сочинений от Священного Писания, но оправдывал отказ от тех отцов и текстов, которые ему не соответствовали. В 1549 г., во время спора о причастии, проходившего в Оксфорде, итальянский протестант, недавно назначенный профессором королевской кафедры богословия, Петр Мартир Вермильи заявил, что в своем иконоборческом наступлении на богословское оправдание мессы намерен обратиться к свидетельству отцов:

Я действительно не собираюсь отвергать отцов; наоборот, я воздаю им должное, когда они говорят в соответствии с Писанием. Я цитировал их, как вы слышали, и, возможно, слишком задержался на этом. Не то чтобы я завишу от них, но я вижу, что слишком многие суеверно увлекаются ими, кто постоянно кричит: отцы! отцы! Я хотел показать таким людям, что они много значат для нас.

Точка зрения Мартира была двойственной и отражала большую значимость наследия Отцов Церкви для протестантства XVI века. Возможность найти свидетельство поддержки евангелического богословия в их сочинениях показывала, что такие идеи были далеко не новы (ответ на упрек «где же была ваша церковь до отцов?»), и вырывала святоотеческие тексты из рук католических полемистов. Евангелисты вовсе не возражали против переноса споров на святоотеческие сочинения, на которые притязали их оппоненты. В результате аргументация строилась не просто на противопоставлении Писания и традиций, но и проводились с использованием эффективного оружия полемического арсенала – доказательства ошибочности мнений оппонента, исходя из суждений его собственных авторитетов. Так епископ эпохи королевы Елизаветы Джон Джуэл спорил со своими католическими противниками, которые в защиту своей веры говорили о ее древности и целостности: «Что касается их религии, то, если она действительно столь стара, как они полагают, почему они не докажут это примерами из истории изначальной христианской церкви, заветами Святых Отцов или решениями Вселенских соборов?» Здесь Джуэл вовсе не утверждает, что церковь первых веков – последняя инстанция в догматических вопросах, а скорее говорит о том, что те самые авторитеты хранили упорное молчание о предметах, в которых, как утверждали его оппоненты, они были третейскими судьями.

Тем же способом, то есть основываясь на библейских текстах, Реформации хотели противостоять католические богословы и полемисты. В общем и целом все участники раскола признавали превосходство богословского авторитета Священного Писания. Больше разногласий вызывал вопрос об отношениях между Писанием, сочинениями отцов и историческими традициями церкви в толковании догматов и религиозных практик. Довод лютеран, что авторитет отцов как толкователей и комментаторов библейских текстов зависит из того, насколько их суждения соответствуют тексту Писания, был полемически притягательным, но порочным. Такой подход позволял вступать в спор католическим полемистам и поддерживал претензию институциональной церкви, а не отдельной личности, на роль хранителя истины и достоверности в толковании Библии. Если истинную церковь, как пишут евангелические авторы, можно узнать благодаря тому, что она владеет Словом Божьим, то как возникло это Слово? Как заметила Джиллиан Эванс: «Величайшая ирония состоит в том, что именно в то время, когда Sola scriptura стала лозунгом Реформации, оказалось как никогда сложно указать на определенную священную страницу и сказать: “Это Священное Писание”». Проблема вышла за пределы толкования библейских сюжетов, касаясь теперь базовых вопросов надежности рукописей, отношений между Вульгатой и библейскими текстами на языках оригинала, а также о приемлемой для перевода Библии на национальные языки лексике. Применение гуманистической филологической критики к изучению священного текста было далеко не нейтральным; такие попытки показывали явную самонадеянность тех, кто стремился подорвать толковательный авторитет Церкви, оспаривая как наставления, так и язык Священного Писания.

Католические полемисты утверждали, что авторитет и само существование канонического текста Писания происходят из его признания Церковью. Джон Растелл в споре с Томасом Купером задал вопрос: «Если вы узнали это из Писания, то что убедило вас в том, что это Писание истинное?» Авторитет Библии не подлежал сомнению, но для Растелла, как и для ранних католиков-полемистов, Слово Божье, изложенное в Писании, было недостаточным и двусмысленным. Мысль католиков состояла в том, откровение не завершилось с уходом Церкви апостолов, и только дары Святого Духа поддерживали сохранность истины в Церкви. В традициях церкви и народных верованиях постоянство вероучения и божественное вдохновение обеспечивали твердую защиту от опасности множественных толкований и верований, которые характеризовали ереси и отступничество со времен ранней церкви до Реформации. Как отмечала Джиллиан Эванс, принятие канонического Писания как истинного христианского свидетельства изменило отношения между Церковью и Писанием, вверив ей контроль над ним. Сохранение и распространение священного текста оставались тесно связанными с христианской церковной общиной. Отстаивание смиренной покорности только Богу и Слову Божьему из Священного Писания не только оспаривало толковательный авторитет Церкви, но и угрожало подрывом священной природе самого ее института. В результате противопоставление между Sola scriptura и Sola ecclesia стало довольно убедительным, что создавало почти непреодолимую пропасть между католической и евангелической точками зрения. Однако такой подход целиком полагался на возможность противопоставить Священное Писание и традицию в качестве взаимоисключающих источников религиозного авторитета. Не говоря уже о карикатурности, этот подход был в целом бессмысленным: оба источника были частями продолжающегося Божественного откровения, и использовать одно для проверки истинности другого было в интеллектуальном плане тщетно, а в пастырском – опасно. Споры об авторитете в вопросах богословия часто касались проблем его передачи и словесного выражения, а не степени его укорененности в Писании или церковных традициях. Пределы понимания этой взаимосвязи Церкви и Священного Писания стали очевидными в ходе (в конечном итоге неудавшегося) коллоквиума в Регенсбурге в 1541 г., где прозвучало утверждение, что «единство Церкви состоит в этом объединении [consociatio] под единым руководством, с одним Евангелием и одним духовенством… чтобы существовала одна Церковь согласия, Бог всегда передавал одно и то же Евангелие, одни и те же заветы сначала через отцов и пророков, а впоследствии через Христа и апостолов».

«Одна церковь согласия»

Ключевой вопрос – до какой степени авторитет вероучения принадлежит только Священному Писанию, или его толкованиям, или сочетанию Писания и традиций – не был изобретением Реформации, но в XVI веке его возродили споры и интересы церкви и государства. В предисловии к греческому и латинскому изданию Нового Завета 1516 г. Эразм Роттердамский сформулировал резкий довод в защиту свободного доступа к тексту Священного Писания для всех, кто этого пожелает:

Я абсолютно не согласен с теми, кто не хочет, чтобы малограмотные люди читали Священное Писание в переводе, будто учение Христа столь сложно, что его может понять лишь горстка, или будто главная сила христианской религии лежит в незнании ее людьми.

Традиции и церковные богословы больше не служили посредниками для понимания Евангелия, и встреча с Господом происходила отныне благодаря глазам и уму отдельного читателя. В этом смысле доступ к Писанию на родном языке отвергал авторитет отдельных священников и духовенства и призывал индивида к формированию личных отношений с Богом. Однако Немецкая Библия Лютера не только представила Слово Божье на языке, доступном «обыкновенному человеку», но и создала основу для чтения и толкования священного текста всеми читателями. На одном уровне Священное Писание на родном языке предлагало свободный и непринужденный доступ к творению Господа, но, по мере того как в середине 1520-х гг. распространилось множество толкований, порожденных этой свободой, Лютер и другие богословы попытались найти способ, каким миряне смогли бы прийти к правильному пониманию библейского текста. Лютер к переведенным книгам Библии добавлял предисловия, поощрял читателей проводить связи между Старым и Новым Заветом и вдалбливал в их сознание те аспекты евангелического богословия, которые считал тесно связанными с Евангелиями и апостольскими посланиями. Содержание Священного Писания оставалось источником споров и противоречий, но не следует переоценивать степень, в какой Библия на родном языке обеспечивала доступ к священному тексту, полностью освобожденный от связи с какой-либо Церковью. Там, где авторитет Библии был сформулирован наиболее сильно, оставался мучительный вопрос об авторитете в делах экзегезы (толкования Библии).

Как отметил Питер Маршалл, самым революционным аспектом лютеровского подхода было «его настойчивое требование, чтобы все церковные практики проверялись Священным Писанием, поскольку за пределами четких предписаний Библии лежат большие перспективы христианской свободы». В полной мере такой иконоборческий подход к Священному Писанию был очевиден в нападках на четыре из семи таинств в трактате Лютера «О Вавилонском пленении церкви» 1520 г., в котором он нашел основания в Священном Писании только для крещения, причастия и венчания. Нападки Лютера на таинства вызвали их решительную защиту, не в последнюю очередь в трактате «Защита семи таинств» (Assertio Septem Sacramentorum), опубликованном летом 1521 г. от имени Генриха VIII. Против позиции Лютера выдвигался довод, что Священного Писания недостаточно в качестве критерия для всех вопросов вероучения и что устная традиция апостольской церкви и расширенное Священное Писание (Scriptura sacra), включавшее не только оба Завета, олицетворяют Евангелие от Христа, изложенное, но не записанное евангелистами. Кроме того, позиция Лютера попала под огонь тех, кто утверждал, что желание проверять каждую традицию Писанием охватывает больше сфер влияния, чем предполагал Лютер, обращая критику вероучения и религиозной практики, казавшейся не подтвержденной Библией, против самих влиятельных церквей Реформации и требуя более решительного применения принципа Sola scriptura. Как Лютер на Вормсском соборе заявил, что его совесть в плену у Слова Божьего, так и радикальный проповедник Томас Мюнцер утверждал, что его концепция христианской церкви и общества укоренена в видимом Слове Божьем. Спор о власти и авторитете шел не только между католиками и протестантами, но и внутри протестантства, где несовместимые воззрения на церковь, государство и Священное Писание раздували пламя столкновений, сепаратизма и преследований.

Религиозный радикализм

Мой сын, слушай наставления твоей матери; открой свои уши, чтобы услышать слова, что слетают с уст моих. Узри, я иду дорогой пророков, апостолов и мучеников и собираюсь испить из чаши, из которой все они пили. Иду путем, которым шел Иисус Христос, вечное слово Отца, полное благодати и правды, Пастырь овец, который есть жизнь, сам шел этим путем, а не другим… По этому пути шли усопшие под жертвенником. И возопили они громким голосом, говоря: доколе, Владыка Святый и Истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу? Этим путем шли двадцать четыре старца, которые стояли перед престолом Бога и бросали свои венцы и лиры к престолу Агнца…

Сын мой, если ты желаешь вступить в пределы священного мира и в наследие святых, следуй за ними; ищи Священное Писание, и оно покажет тебе пути. Ангел, который говорил с пророком, сказал: «Священный город построен и расположен на равнине, и наполнен всеми благами; но вход в него тесен и расположен на крутизне так, что по правую сторону огонь, а по левую глубокая вода. Между ними, то есть между огнем и водою, лежит лишь одна стезя, на которой может поместиться не более, как только ступень человека». Понимаешь, сын мой, с этой дороги нет пути отступления; и нет обходного или извилистого пути; кто свернет влево или вправо, того ждет погибель.

Следовательно, сын мой, не принимай во внимание толпу и не иди с ней одним путем. Но, услышав о бедном, простом, отверженном малом стаде, иди к нему; и где услышишь о кресте, там Христос. Избегай мрака этого мира; Господа Бога твоего бойся, и Ему [одному] служи. Твердо храните заповеди Господа Бога вашего, и уставы Его и постановления, положи слова Бога в сердце свое и в душу свою, о законе Его размышляй день и ночь, и будешь ты как дерево и черенок, насажденные в доме Господнем, цветущие во дворах Бога нашего. Пусть страх Господень станет отцом твоим, а мудрость его – матерью твоего разума. Не бойся людей и не жалей своей жизни ради правды.

Эти слова Анны Янс своему маленькому сыну стали громким призывом для анабаптистских радикалов, созвучным языку Священного Писания и выражающим ожидание конца света. В возрасте двадцати четырех лет Анна и ее муж были крещены анабаптистским священником Майнартом фон Эмденом, чьи проповеди, как и письмо Анны, были полны надежды на скорый апокалипсис. Супруг Анны бежал в Англию, когда на амстердамских анабаптистов начались гонения; в 1536 г. Анна последовала за ним, но в 1538 г. вернулась в Нидерланды с пятнадцатимесячным сыном Исайей. Вскоре после возвращения Анна и ее спутник были арестованы, заключены в тюрьму и приговорены к смерти через утопление – так обычно казнили анабаптистов, отвергавших крещение в младенчестве и крестившихся вновь уже будучи взрослыми. Следуя к месту казни, Анна обратилась к толпе с просьбой позаботиться о ее сыне, на что откликнулся местный булочник. Анна написала письмо сыну, которое стало частью повествования о ее мученичестве – истории, которая вновь и вновь пересказывалась в последующие десятилетия.

Гравюра, изображающая Анну Янс (Анну из Роттердама) на пути к казни. Ян Лёйкен. Из «Зеркала мучеников», 1685 г.

В 1562 г. в Голландии вышло небольшое собрание историй и писем, отражавших опыт и богословие преследуемых анабаптистских церквей в Нидерландах, «Жертва Господня» (Het Offer des Heeren). На его страницах описывались страдания и преследования двадцати двух анабаптистов, включая Анну Янс, а также приводились свидетельства их гонений. К концу XVI века эта книжечка карманного формата, увеличившись в размере, выдержала одиннадцать изданий. К концу XVII века одиннадцать различных все более объемных изданий превратились во внушительный текст, известный ныне под названием «Зеркало мучеников». Первым рассказом о мучениках стало житие святого Стефана, описанное в Деяниях святых апостолов. Второй мученик Михаэль Заттлер был вождем швейцарских братьев, сыгравшим ключевую роль в составлении Шляйтхаймского исповедания, и был сожжен в 1527 г. в Роттенбурге-на-Неккаре. Заттлера привели на площадь, где палачу приказали «сначала вырвать язык, затем крепко приковать его к тележке, а там раскаленными железными щипцами дважды вырвать куски из его тела, затем по пути к месту казни пять раз проделать то же самое и сжечь его тело дотла как архиеретика». Далее описывалась казнь Анны Янс. Потом шли те представители «бедного, простого, отверженного малого стада», которых Анна упоминала в своем наставлении сыну, кого преследовали за веру и чьи страдания и мученичество продолжались непрерывно со времен церкви Христовой, описанной в «Деяниях апостолов», до конфессиональной борьбы эпохи Реформации.

«Никакой умеренный реформатор, каким бы либеральным он ни был, – писал Артур Джефри Диккенс, – не осмеливался удержаться от проявления своего неприятия анабаптизма». Но страх перед анабаптизмом выражали не только представители умеренной Реформации. Страх религиозного радикализма внес свой вклад в то, что Картер Линдберг назвал «разновидностью развращенного раннего экуменизма», в котором основные течения – Реформация и католичество – нашли общего врага. Чтобы понять, что означал анабаптизм, или религиозный радикализм, и что он представляет по отношению к институциональным церквям, нужно признать расплывчатость этих понятий. Ярлык «радикальный» применительно к религиозной обстановке XVI века появился в работах М. Вебера, Э. Трёльча и других ученых, которые впервые попытались классифицировать евангелические идеи и движения относительно институциональных церквей и сект. Ученые стремились найти религиозному радикализму место в этих классификациях, даже если их границы становились более размытыми. Исследование «радикальных групп», проведенное Дж. Уильямсом, поддержало это направление еще и потому, что оно обеспечило последующие поколения ученых легко узнаваемым интеллектуальным аппаратом. Уильямс предположил существование четкого различия между «магистральными» и «радикальными» реформаторами, которое определенно имеет смысл в языке проповедей и полемики с теми, кто выступал против основного направления Реформации, но оказалось менее удовлетворительным в качестве универсального описания веры. Для Уильямса «умеренная» Реформация была основной, контролируемой светскими правительствами и включавшей в первую очередь лютеран, реформированные и англиканские конфессии. Основные течения Реформации скреплялись вероисповеданием, которое выступало хранителем ортодоксии в союзе со светскими властями, утверждало авторитет духовенства и четко определенной теологии и практики. Христианское благочестие возникло не из субъективного суждения и опыта индивидуума, а от авторитета учреждения. Религиозный радикализм меньше сосредоточивался на литургических празднествах и духовенстве и больше – на индивидуальной набожности и ее общественном проявлении. В концепции Уильямса радикализм был трехчастным, включая анабаптизм, спиритуализм и евангелический рационализм – воплощение набора несогласованных и вызывающих споры мнений. Радикализм отличался от основных течений Реформации и руководствовался собственными толкованиями Священного Писания, благодати и общественных действий. Он означал не просто одну из форм господствовавшей Реформации, а представлял собой множество общих верований, за пределами которых существовало известное разнообразие. В то время как анабаптизм характеризовался фундаментальным убеждением в ошибочности крещения в младенчестве, главенствующие убеждения радикальных течений были гораздо более разнообразными.

Сомнение в гипотезе Уильямса, сформулированное Диккенсом, сводится к вопросу о том, насколько радикальные убеждения можно назвать «раскольнической тенденцией», а не Реформацией, особенно если учесть, что ни одно радикальное направление было не в состоянии контролировать общество даже в течение короткого времени. Диккенс был готов допустить, что к жестокости по отношению к радикалам прибегали как католики, так и протестанты, но предполагал, что, приписывая радикалам большее влияние, чем они имели в действительности, можно исказить рассказ о Реформации. Но взаимоисключающая терминология необязательно более точна. Выражение «левое крыло Реформации», предложенное Роландом Бейнтоном, имеет определенный смысл в политическом языке Запада и помогает включить радикалов в более широкую картину Реформации, показывая весь спектр тогдашних убеждений, а не только две формы протестантизма, разделенные открытым морем. Название «левое крыло» помогает увидеть более воинственную или нетрадиционную природу радикально настроенных групп и индивидов. Язык все же предполагает определенное согласие между радикалами и поощряет рассматривать христианство раннего Нового времени при помощи линейной схемы, на одном конце которой находился авторитет папства, на другом – радикализм, а между ними располагались лютеранство, кальвинизм и другие течения Реформации. При такой трактовке радикализм возник как разновидность протестантства, а не как необычная и, следовательно, опасная альтернатива церковным институтам. В этой запутанной смеси (по терминологии Диккенса, водовороте) располагается анабаптизм. Важно признать, что образ радикалов как раскольников и сектантов обязан отчасти словарю, который ведущие деятели Реформации использовали для осуждения своих оппонентов. Клеймо «анабаптист» давало удобное, хотя и весьма условное обозначение множества убеждений и действий, а также уделяло первостепенное внимание неприятию младенческого крещения как главной догме, способной породить опасный радикальный раскол. Любой термин, используемый для навешивания ярлыков на оппонентов, скорее всего основан на скептической, субъективной или полемической позиции того, кто этот термин использует. Вероятно, есть различие между самоопределением и ярлыком, который приклеили противники, а также самосознанием, которое определялось вероучением, общественными действиями или всем вместе.

Более тщательный анализ не только радикальной теологии, но и общественной среды, в которой она существовала, привел к вопросу о масштабе «проблемы» радикализма и о том, действительно ли радикалы отражали мнение общества. Но работы Клауса-Патера Клазена, Ганса-Юргена Гёрца и других исследователей во многом способствовали дальнейшим размышлениям о социальном и экономическом фоне, на котором развился радикализм, и порой достаточно сложных отношениях между верой, сообществом и светской властью. Убежденность Гёрца в том, что не существовало «коллективного анабаптизма», разумеется, не снижает воздействия, которое изучение радикализма оказало на наше понимание Реформации XVI века. Стремление сосредоточиться на теологических вопросах сменилось готовностью подумать о природе веры и о том, как в соответствии с ней живет отдельный человек, семья и сообщество. Свидетельства существования множественности мнений и конфликтов в радикальной Реформации заставляют задуматься о них в сравнении с ведущими ее течениями и о степени полезности и оправданности такого сравнения. В этом смысле вызов, который радикалы бросали властям, лежит не только в природе их воззрений, но и в восприятии радикализма церковными институтами, которые оправдывали противодействие ему и его преследование. Бросается в глаза сила враждебности, которую демонстрировали и с которой действовали как протестантские, так и католическая церкви против радикалов и анабаптистских сект. По оценкам Уильяма Монтера, в период с 1520 по 1565 г. были казнены 2000 из 3000 еретиков. Большая численность и готовность представителей основных течений Реформации преследовать религиозный радикализм изменили отношение к нему, создав историю мученичества и тем самым заложив основу его общего самосознания. Это повлияло на исторические рассказы о протестантстве, в которых реформированные церкви отныне представлялись «бедным отбившимся малым стадом», пополнившим Христову церковь Анны Янс. Радикализм бросал вызов власти и учениям церковных институтов, создавал угрозу общественному порядку и противоположную трактовку истории.

Крещение в младенчестве

В вопросах вероучения самым противоречивым и заметным признаком анабаптизма было отрицание крещения в младенчестве. Первая статья Шляйтхаймского исповедания (1527), в составлении которого М. Заттлер сыграл основную роль, гласила:

[Взрослое] крещение должно даваться всем, кто узнал покаяние и исправил свою жизнь и кто истинно верит, что Христос замолит его грехи… Это исключает крещение во младенчестве, самую большую и главную мерзость папы.

Отказ от крещения детей был явным вызовом католическому вероучению, которое представляло крещение в младенчестве средством стирания первородного греха. Для Лютера, Меланхтона и других реформаторов крещение в младенчестве устраняло необходимость в сложных искупительных ритуалах средневекового католицизма. Но и для католика, и для обычного протестанта крещение в младенчестве оставалось незыблемым принципом. В этом вопросе мы видим истоки «искаженного экуменизма», описанного Линдбергом; католики и лютеране объединились против анабаптистов, несмотря на разные причины их противостояния радикалам.

Неприятие крещения в младенчестве или решение о повторном крещении во взрослом возрасте входило в состав обвинений, выдвинутых против Анны Янс. Но этот вопрос веры к тому времени уже обрел родословную. В 1524 г. Уильям Рёблин, священник из швейцарского города Цолликона, в своих проповедях открыто выступал против крещения в младенчестве и убедил нескольких прихожан из своей паствы отказаться от крещения своих детей. Томас Мюнцер отвергал крещение в младенчестве как «грубое обезьянье дело», форму ложной веры, приведшей церковь к гибели. Внешний ритуал крещения, жаловался он, затмил его внутренний смысл, а крещение младенцев не имело библейской основы. Более того, крещение в детском возрасте значительно подрывало катехизацию (подготовку к крещению) и открывало доступ к таинствам лицам, не получившим какой-либо предварительной подготовки. Преобразование крещения было основополагающей частью учения Мюнцера, расходившегося в этом вопросе с Лютером, Меланхтоном или Буцером.

Цюрихский евангелист Конрад Гребель одобрительно отзывался о взглядах Мюнцера. Он прочел два сочинения Мюнцера и разделял его неприятие «ритуальных и антихристианских обычаев крещения». Несмотря на то что Гребель и цюрихцы первоначально склонялись к Цвингли и цюрихской Реформации, им вскоре пришлось признать, что их ввело в заблуждение поверхностное вероучение Цвингли и Лютера, и они, прочтя Писание, вознамерились взять дело в свои руки. Сокрытие Слова Божьего и смешение его со словами людей не способно осуществить реформу. Из-за такого еретического высказывания в октябре 1525 г. Гребель был арестован и заключен в тюрьму. Он сумел бежать из-под стражи, но его друг и соратник Феликс Манц 5 января 1527 г. был осужден и приговорен к смерти. Таким образом, он стал первой жертвой городского совета Цюриха, эдикт которого предписывал виновным в перекрещивании смертную казнь через утопление. По утверждению Манца, он намеревался разъяснить, что все должны следовать по стопам Христа, но Цвингли осудил его за отказ отречься от своего еретического мнения. Манц стал не только первой жертвой суда Цюрихского совета, но и первым швейцарским анабаптистом, казненным другими протестантами. Манц представлял вызов основным направлениям Реформации, в которых были тесно переплетены вероучение и наказание.

По вопросу крещения в младенчестве Цвингли и городской совет Цюриха не были готовы к компромиссам; они также не собирались признавать, что Реформация, основанная на авторитете одного лишь Писания, допускает свободную интерпретацию священного текста или оправдывает открытое несогласие с их доктриной. Лютер и Меланхтон осудили настойчивое требование анабаптистов по поводу крещения верующих как следование ереси донатистов, которую осудил еще Августин Блаженный. Реформаторы и католическая церковь неоднократно пытались подавить такие убеждения в 1520-х и 1530-х гг.. Раскол по поводу таинства крещения считался «колоссальным препятствием» для ведущих направлений Реформации. Во-первых, радикальный раскол подрывал лютеранское богословие. Во-вторых, спор о крещении раскалывал лагерь сторонников Реформации, что было на руку католическим спорщикам, которые противопоставляли отсутствие внутреннего единства в протестантстве нерушимому авторитету и единству папской церкви. В действительности страсбургский реформатор Мартин Буцер выражал готовность подумать о терпимом отношении к позиции анабаптистов по вопросу крещения младенцев, если это поможет сохранить единство Церкви. Десятилетие спустя после казни Манца Эндрес Келлер, член знатного семейства из Ротенберга, привел те же самые доводы, которые использовали Манц, Гребель и их единомышленники: «В Писании нет аргументов в защиту крещения младенцев, даже если Лютер и папа говорят иначе». Такое утверждение раскрыло природу анабаптистской угрозы для светской власти, основных течений протестантства и целостности христианской общины.

Антиклерикализм

Поставив во главу угла вопрос крещения по вере, анабаптизм высветил последствия евангелистского антиклерикализма, который пропитывал полемические рассуждения в 1520-х гг. и позднее. В антиклерикальном языке преобладали ссылки на безнравственность, жадность и распущенность как церковников, так и всей католической церкви, что оправдывало движение Реформации. Не важно, отражал ли такой политический антиклерикализм отношение мирян к священникам или формировал его, но евангелический словарь с готовностью взяли на вооружение поборники более радикальных реформ. Как предположил Гюнтер Фоглер, антиклерикализм мог временно объединить разные течения Реформации, помогая превратить частное недовольство в общую неудовлетворенность и предоставить общественный фундамент для критики католического учения. Однако разнородность ранних догматов евангелистских церквей становилась очевидной, по мере того как их сторонники и те, кто высказывал такие антиклерикальные заявления, приводили доводы в пользу различного применения реформационной риторики. Антиклерикализм часто находил более энергичное выражение в осуждении католического духовенства теми евангелистами, которые некогда входили в его состав, включая Лютера, Мюнцера и Заттлера, словом и делом выступавших против католического клира. Антиклерикализм Реформации проник в уже существовавшую мирскую набожность и социальные действия, способствовав, как заметил Питер Бликль, подрыву привилегий и власти духовенства на местах. Зигфрид Хойер считал антиклерикализм одной из самых важных движущих сил восстаний немецких крестьян в середине 1520-х гг.; требование свободы проповеди Евангелия несло с собой ясное антиклерикальное чувство, отраженное в требовании свободы в выборе пастора и права отказывать в выплате десятины отдельным духовникам или приходам.

Однако взаимопонимание, выражавшееся в отказе от признания божественной власти духовенства, не облегчало создание единого реформированного пастырства. К 1560-м гг. появились свидетельства того, что светская критика лютеранского духовенства в значительной степени использовала такой же язык, какой Лютер и его окружение использовали против католического клира. Лютеранские пасторы пользовались привилегиями, став бременем для своей общины, и склонялись к вмешательству в жизнь своей паствы и использованию церковных наказаний для того, чтобы добиться повиновения и денег от своих конгрегаций. Такие представители духовенства вполне могли быть хорошо подготовленными и убежденными евангелистами, преданными религиозному и нравственному преображению своих общин. Но зачастую это были чужаки, подготовленные лучше своей паствы, но обитавшие в другом богословском и интеллектуальном мире. В Штромберге приезжие сообщали, что несколько анабаптистов заявили о выходе из лютеранской церкви, потому что аморальное поведение пастора убедило их в том, что он не может обладать Святым Духом. Но в накаленной атмосфере 1520-х гг. язык радикального антиклерикализма, звучавший в более сложных условиях Крестьянской войны, был более воинственным. Оправдание только верой санкционировало перестройку отношений между священником и прихожанами и провоцировало быстро возникающие и воинственные волнения в защиту Евангелия. «Католическому священнику противостоял» даже не лютеранский пастор, а «новый мирянин, охваченный божественным духом, который не нуждается в человеке-посреднике для своего спасения». Институциональная церковь и церковная иерархия отвергались в пользу того, что Карлштадт назвал «собранием богобоязненных душ, живущих по велению Господа», – объединявшим мирян сообществом веры.

Андреас Карлштадт. Неизвестный художник, 1541–1542 гг.

Самая большая угроза такой общине верующих исходила от духовенства. «Пражское воззвание» Томаса Мюнцера гласило, что духовенство коллективно участвовало в искажении веры послеапостольской церкви. «Запачканные дегтем» священники и лжемонахи не были заинтересованы в искоренении этой ложной веры, а просто объедали и мучили бедный народ. Духовенство равномерно становилось священниками дьявола. Разрешение этого кризиса было простым: «Миряне должны стать нашими прелатами и пастырями». Тюрингский анабаптист Ганс Гут, умерший в тюрьме в Аугсбурге, сетовал на то, что представители ведущих направлений Реформации, «сбросив с тронов папу, монахов и священников, не сумели осуществить реформу, а лишь продолжили распутничать с Вавилонской блудницей». Один из вождей анабаптистов Мельхиор Ринк утверждал, что, несмотря на первоначальное обещание духовного обновления, Лютер «стал дьяволом и настоящим Антихристом». Лютеране и паписты были одинаково отвратительны, потому что и те и другие настаивали на крещении в младенчестве, что было равносильно принесению детей в жертву дьяволу. На допросе в 1563 г. гуттерит Пауль Глок заявил: «Вы, лютеране и папские священники вместе с вашими безбожными конгрегациями, становитесь хуже и более безбожниками день ото дня, следуя своему крещению… Вы все, лютеране и паписты, явно заблуждаетесь и принадлежите не церкви Христа, а церкви дьявола». Вопросом для Глока было не само крещение, а тот факт, что лютеране и католики были не многим больше, чем сборище охваченных дьяволом прелюбодеев, развратников, пьяниц и ростовщиков. Это общее определение отрицательных черт католического и лютеранского духовенства было столь же явным и в высказываниях мюнстерских анабаптистов, в частности в их обещании уничтожить в городе как католическое, так и протестантское духовенство.

Сепаратизм

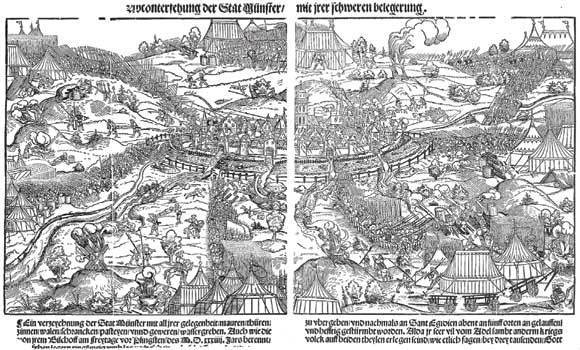

В имперском городе Мюнстере антиклерикализм смешался с социальным недовольством, ожиданием конца света и Страшного суда, в результате чего сформировалось анабаптистское царство, которое должно было, по мысли его сторонников, подготовить неизбежное второе пришествие Христа. Вдохновленная эсхатологическими предсказаниями Мельхиора Гофмана и радикально настроенная под влиянием голландских анабаптистов, мюнстерская община попыталась очистить город от безбожников. В феврале 1533 г. при посредничестве ландграфа Филиппа Гессенского католики и лютеране города попытались прийти к соглашению, что позволило собору и монастырям остаться католическими, а остальная часть города становилась евангелистской. Городской совет начал «очищение» города, удаляя алтари и иконы и накладывая штрафы на горожан, которые пытались участвовать в католических обрядах. Но даже это неустойчивое сосуществование пошатнулось из-за внутреннего раскола в среде евангелистов. Камнем преткновения снова стал вопрос о крещении младенцев. Проведенный публичный диспут не дал результата, хотя городской совет издал указ, запрещавший крещение способами, нарушавшими имперский закон. Умеренное суждение совета было непопулярным, и Бернхард Ротманн и его сторонники притихли только на короткое время. В январе 1534 г. вожди анабаптистов начали перекрещивание взрослых в своих общинах, а с прибытием апологетов голландских анабаптистов позднее в том же месяце накал споров относительно «купания детей» соединился с более масштабными апокалиптическими ожиданиями. Слухи, что архиепископ намеревается подавить анабаптизм силой, заставили сторонников радикальной Реформации взять в руки оружие для защиты города. Члены католической общины и умеренные евангелисты Мюнстера бежали, а оставшиеся приготовились строить в городе Новый Иерусалим. В правление Иоанна Лейденского в городе силой были введены крещение взрослых, многоженство, а деньги упразднены. Те, кто оказывал сопротивление, бежали или оказывались перед угрозой смертной казни. Анабаптистское царство Мюнстера просуществовало шестнадцать месяцев в условиях блокады, введенной силами архиепископа Франца фон Вальдека. Город был взят 24 июня 1535 г., большинство мужчин в городе погибли, а в январе 1536 г. победители обезглавили Иоанна Лейденского.

«Войска штурмуют бастионы». Эрхард Шеен. Осада Мюнстера, 1534 г.

С точки зрения полемики события в Мюнстере были логическим продолжением библейского буквализма, личного вдохновения анабаптистских радикалов и их убеждения в истинности только крещения по вере. Когда неприязнь по отношению к духовенству служила для оправдания отказа платить церковную десятину, она была не просто финансовым протестом, но и сеяла раздоры. Протест против крещения в младенчестве бросал вызов церковным институтам как хранителям истинной веры; протест против церковной десятины и клятв означал активное неучастие в общинной религиозной жизни, что угрожало самим основам христианства. Действительно, сам союз Церкви и государства шел вразрез с позицией анабаптистов в том, что управление Церковью должно находиться в руках конгрегации, а не магистратов. Укреплявшие светскую и церковную власть взаимные отношения основывались на признании того, что религиозное единообразие служит необходимым условием политического порядка, а светская поддержка необходима для обеспечения религиозного послушания. Если оба эти допущения отвергались, выявлялась невозможность включения анабаптизма в организационную структуру господствовавших церквей. Радикальный, или анабаптистский, сепаратизм даже без открытого материального выражения был формой мятежа. Менее ясно, насколько это было намеренным следствием религиозного радикализма. Как заметил Пол Пичи, существует разница между неповиновением, основанном на желании следовать индивидуальному духовному убеждению, и осознанным намерением предложить противоположную версию христианства. И насколько хорошо сам Лютер представлял себе отношения между Церковью и государством? Решительное преследование радикализма, как предполагает Вальтер Сом, выросло из средневековой концепции христианского государства, а не из особого лютеранского восприятия Церкви. Это позволяет понять, почему католики и магистральные протестанты относились к анабаптизму столь единодушно, но не отвечает на вопрос Пола Пичи о том, насколько светские последствия анабаптистского подхода к Писанию и вдохновению лежали в сердцах верующих или в глазах очевидцев.

«Безрассудные и распутные проповедники?»

В этом отношении осуждение анабаптистов в работе Иоганна Слейдена «Комментарии по вопросам религии и государства при Карле V» хорошо иллюстрирует противодействие радикальной теологии, угрожавшей общественному и политическому порядку. Работа Слейдана была наиболее основательной попыткой запечатлеть историю протестантства в первые полсотни лет Реформации, создать конфессиональное самосознание и защитить авторитет евангелических церквей. В 1544 г. страсбургский реформатор Мартин Буцер обратился к ландграфу Филиппу Гессенскому в поисках поддержки для написания такой истории Реформации, и эту задачу поручили профессору, дипломату и историку Иоганну Слейдену. Официальное описание должно было включать в число источников не только тексты Библии и Отцов Церкви, но и записи светских учреждений. Чтобы создать историю, которая была не просто историей спасения, Слейден соединил богословскую и политическую стороны Реформации. Организация текста была скорее хронологической, а не библейской или агиографической, и текст изобиловал ссылками на источники, не относящиеся к Писанию. Однако Слейден постарался сгладить любые свидетельства инакомыслия и раскола внутри Реформации; Марбургский диспут 1529 г. представлен как успешный, нет упоминания кальвинизма, а религиозные радикалы и анабаптисты рассматриваются в определенно отрицательном свете. Слейден использовал призыв Лютера к светской поддержке реформ в 1520-х гг. для обоснования того, что власть князей и магистратов является самым подходящим средством для обеспечения единообразия и примирения соперничающих мнений. Рассказ Слейдена о Томасе Мюнцере резко осуждал опасность, которую религиозный радикализм представлял для этой концепции основных направлений протестантства:

Великие события этой войны случились по вине безрассудных и распутных проповедников, из оных был главным Томас Мюнцер, который, оставив проповедование Евангелия, сформулировал новое учение в Альштедте, городе герцога Саксонского… Он утверждал, что ему Господь поручил разрушить власть порочных князей и поставить на их место новых. Более того, он проповедовал, что все должно быть общим и должно воцариться равенство и братство. И простые люди, оставив свои повседневные дела, отбирали у других вещи, в которых нуждались, и даже сверх необходимого… [и потерпели поражение в битве].

Для Слейдена анабаптистская угроза была теологическим, социальным и политическим вызовом авторитету, устойчивости и выживанию христианского государства. Непослушание и неповиновение могли быть разрушительными для вероучения, но соединение анабаптистской угрозы с отвержением законной власти делали ее еще более опасной. Простое прерывание проповеди представляло собой вызов власти Церкви и государства даже до того, как такое оппозиционное поведение стало связываться, по крайней мере в тогдашнем языке, с действиями дьявола и его присных. Отсутствие твердого единства в вопросах веры среди радикалов и анабаптистов способствовало подчеркиванию в диспутах той материальной угрозы, которую они несли, изображению разрозненности и разобщенности их вождей и ответу ведущих направлений Реформации на вопрос о крещении детей. Ко второй половине XVI века анабаптисты в Голландии стали в основном мирными, но в землях Габсбургов, в Южной Германии и Швейцарии, их буквально сживали со свету. Здесь сепаратизм и раскол опасно усилились из-за сочетания религиозного страха, политических забот и растущей угрозы со стороны Османской империи на границах Европы. Совокупность религиозных убеждений, которые подрывали религиозное единообразие, пренебрежительно относились к повиновению светским и церковным властям и освобождали последователей от взаимных обязательств, поддерживавших христианское сообщество, вполне могла казаться более опасной их противникам, чем она была в действительности, но это и была суть «проблемы» анабаптизма. Радикализм стал следствием вызова власти, который бросила Реформация, но в конечном итоге он оказался слишком сильным вызовом авторитету самого лютеранства.