Книга: Путь избавления. Школа странных детей

Назад: Рассказ стенографистки (продолжение)

Дальше: Письма мертвым писателям, № 7

Документы

Отрывок из «Наблюдений очевидца»

О наказаниях

Пока я собираюсь с мыслями по поводу более серьезных вопросов, позвольте обратить внимание на вечный тандем «боль – удовольствие», в жизни Специальной школы существовавший в виде наказания и игры.

Первому в Специальной школе уделяется гораздо больше времени. Директриса ждет от учеников безупречного послушания и следования правилам, а встретившись с сопротивлением, не колеблясь отсылает ученика в подземную темницу. В день, когда я совершал экскурсию по школе, темница была занята (в ней сидела девочка, которую заподозрили в краже кроличьей лапки, принадлежавшей директрисе Джойнс – тяжкое преступление по меркам школы), и меня не пригласили осмотреть ее, но со стороны темница, как и следовало ожидать, выглядела мрачно и безрадостно. Однако ее основным назначением было не причинение мук, а насильственная «прочистка труб» и «устранение помех», препятствующих свободному передвижению мертвых из их края в глотку ученика и обратно. Существовал также ряд менее суровых наказаний. Перечислю самые необычные из них.

Языковая порка (имеется в виду не словесный разнос, а именно порка языка миниатюрной кошкой-девятихвосткой , изготовленной из бумаги; на девяти бумажных хвостах этой плетки записан подробный отчет о нарушениях отбывающего наказание).

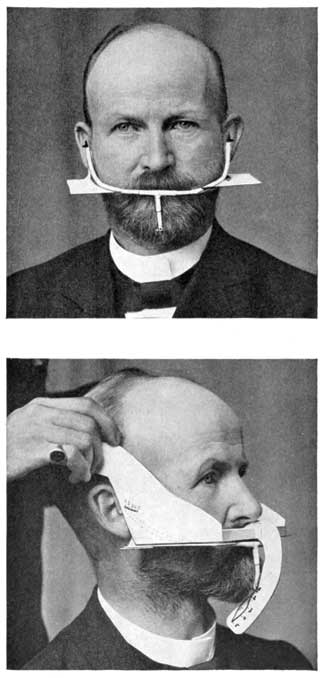

Удила (наподобие конских, используются, чтобы обездвижить челюсть).

Битье (не ребенка, как можно было бы предположить, а битье в особый барабан, называемый Ушным, тембр которого неприятен человеческому слуху).

Зачитывание вслух описательных пассажей вроде следующего: «Седло, украшенное вытравленным орнаментом из букв неизвестного алфавита, вероятно, амхарского, с обернутыми вокруг луки поводьями, по всей видимости, порвавшимися и связанными узлами в нескольких местах». Или: «Страницы этой книги поросли пятнистой шерстью; чтец проводил по ней рассеченным пальцем». (Признаюсь, мне даже страшно предположить, какие слезы и мольбы о пощаде следовали за чтением этих строк.)

Аналогичным наказанием становилось привлечение внимания ученика к предметам, находящимся от него в непосредственной близости. Сами по себе эти предметы не внушали страх: среди них не было орудий пыток или какого-либо указания на то, что эти объекты будут использовать по назначению. Не угроза наказания таилась в этих предметах – они сами являлись наказанием, причем довольно эффективным, о чем свидетельствовал ужас на лицах моих информаторов. Роль карательного предмета могла выполнять любая вещь. Согнутый прутик, отломанная ручка фарфоровой чашки, облысевшая метла. Выполнив карательную функцию, предмет возвращался на свое обычное место и снова начинал казаться непримечательным. (Будь это не так, это можно было бы расценить как несправедливость или клевету по отношению к невинному объекту.)

Тем не менее, ученики признавались, что карательные предметы нередко продолжали внушать им ужас даже после окончания наказания, поэтому директриса с особым тщанием относилась к выбору этих объектов, казавшемуся случайным лишь постороннему взгляду. К примеру, совершенно ни к чему было прививать подсознательное отвращение к предмету ежедневного пользования – ночному горшку, ботинку, перу. Однажды я видел ребенка, который вздрогнул и заплакал, наткнувшись на брошенное завхозом в коридоре оцинкованное ведро.

Последнего наказания, о котором я хочу вам поведать, страшились особенно. От других его отличало то, что невозможно было определить, являлось ли оно наказанием; оно не причиняло боли и унижения, не стесняло ученика в движениях и порой даже казалось приятным. Я так и не смог понять, каким образом страдающий от приятного действия (а по заверениям переживших наказание, это нельзя было назвать иначе как страданием) внезапно понимал, что на самом деле оно является наказанием, но сомнений быть не могло: мои информаторы один за другим описывали внезапно охватившее их чувство абсолютного ужаса. Это лишь мои предположения, однако мне любопытно, не потому ли данный вид наказания так страшил учеников, что его действие нельзя было ограничить определенными рамками; столкнувшись с ним однажды, ты в дальнейшем ожидал, что подобное может повториться в любой момент. С тех пор, как я узнал об этом, в минуту самого сладостного удовольствия мне и самому не раз лезла в голову иррациональная мысль, что, вероятно, этот персик и эти объятия не так хороши, как казалось; что, может быть, таким образом директриса тайком мстит мне за тот или иной проступок. Читатель наверняка уже почувствовал, каким образом подобные подозрения навлекают тень на каждый момент жизни и сами по себе становятся формой наказания, ничуть не способствуя счастью. Директрисе ничего и делать не пришлось, лишь намекнуть на возможность подобного наказания в будущем. Само собой, эффективность наказания всецело зависела от чувствительности жертвы; в случае с закоренелыми преступниками оно едва ли возымело бы действие. Однако ученики неизменно упоминали о нем с почтением, граничащим с благоговейным ужасом; с таким же благоговением они относились и к директрисе.

Лишь в одном директриса Джойнс готова была дать поблажку: даже самый недостойный ученик заслуживал ее уважение, случись призраку заговорить его устами. Под влиянием мертвых она не только прощала любые преступления, но и не гнушалась вносить изменения в школьные правила, если нарушитель предлагал это сделать. Было почти забавно наблюдать за тем, как меняется ее поведение, стоит детскому лепету смениться странной прерывистой речью покойника. Ее нетерпеливость и надменность исчезали как по волшебству. Глаза смягчались, размыкались губы, и с заинтересованным, даже, пожалуй, заискивающим видом она наклонялась и приближала свое ухо ближе ко рту ребенка, одаривая говорящего призрака своим безраздельным вниманием.