Книга: Путь избавления. Школа странных детей

Назад: 6. Последнее донесение (продолжение)

Дальше: Документы

Рассказ стенографистки (продолжение)

– Нет, нет, нет, нет, нет! Я же сказал – слушать ртом! Я не велел булькать – а именно это ты и делаешь! Я к тебе обращаюсь! Грэндисон!

Я по-прежнему прижимала ко рту свернутый бумажный рожок, а все мое внимание было направлено в область миндалин, поэтому я не сразу узнала свое имя, пока учитель не повторил его над самым моим ухом.

– Грэндисон, я к тебе обращаюсь. Слышишь?

Не подумав, я ответила через рожок, и мой ответ – «да – нет – слышу» – прозвучал неожиданно громко. Послышались сдавленные смешки. Я опустила рожок и покраснела.

– Следует отвечать «да, сэр» или «да, мистер Вместо». Ты новенькая?

– Да, сэр.

– Тебе не нравится это упражнение?

– Что?

– Ты комкаешь рожок. – Это замечание было встречено веселым смехом.

Я взглянула на свои руки. Я не просто скомкала рожок, а смяла его в маленький бумажный шарик и продолжала мять, как тесто.

– Возьми этот и постарайся и его не испортить.

– Да, сэр. – Мои щеки пылали.

– Теперь попробуй еще раз. Не пыхти, не дуй, не булькай горлом, не шипи – постарайся не издавать никаких звуков, а просто слушать ртом… Нет, нет, нет!

Всю свою жизнь я несла бремя своего заикания и цвета кожи. Но после приезда в школу я решила, что теперь мой груз уменьшится хотя бы вполовину. Как я ждала, что над моим дефектом перестанут насмехаться! Что заикание станет поводом для гордости! Но я ошиблась. Здесь заикались все, но похвалы заслуживали лишь те, кто смог использовать его для общения с мертвыми. А это у меня пока не получалось; я даже не знала с чего начать. Было ли все это мошенничеством? Мы выполняли упражнения, казавшиеся бессмысленными; некоторые причиняли боль, а наставления учителей звучали как откровенная чушь. Стремясь «дышать задом наперед», я вовсе забывала дышать и без чувств падала со стула или вдыхала слюну и заходилась кашлем. Даже дома у тетки, среди двоюродных братьев и сестер я не чувствовала себя такой никчемной. Самые младшие ученики, как и я, начинающие – некоторые вдвое меня моложе, – и то оказались способнее.

– Фон Гунтен, покажи Грэндисон, как выполнять упражнение. Постарайся не опрокинуть мебель, – приказал мистер Вместо. Пухлая девочка с белокурыми косами, белыми бровями и ресницами неуклюже встала, уронив скамейку.

Смешки резко смолкли, когда фон Гунтен подняла свой рожок. Лишь мой смех, запоздалый и немного истеричный, звенел дольше других. Наступила тишина. Посреди этого безмолвия фон Гунтен, слегка скосив глаза к переносице, издала низкую, глухую ноту, протяжную, как гул. Нота не ослабла, а стала громче, и я уже решила, что фон Гунтен вот-вот не хватит дыхания, как вместо гула вдруг зазвучал взрослый женский голос, выговаривающий слова как будто с усилием, но вполне естественно: «Не пристало уважающей себя юной леди носить розовые чулки с красными туфлями – разве что дома или на курорте!». Тут все присутствующие, включая меня, стали переглядываться, но никто из нас не носил розовых чулок. (Нам бы попросту не разрешили такие вольности.)

– Позвольте поинтересоваться, мадам или мисс, – произнес учитель, – какой еще мудростью вы желали бы поделиться с живущими?

– Жевать табак – мерзкая привычка, – отвечала фон Гунтен. Ее рожок дрожал от натуги. – Жевание табака неизбежно приводит к моральной и физической деградации. А розовые чулки… – Голос истончился и начал потрескивать.

Мистер Вместо прислушался.

– Чулки? – тихо переспросил он.

– Их затянули на моей… – голос затрещал, а потом зазвучал с новой силой: – Чулки не должны собираться складками!

– Да, именно! – торопливо ответил мистер Вместо. – Достаточно, фон Гунтен. Фон Гунтен, достаточно! – повторил он и расцепил ее пухлые пальчики, судорожно хватающие рожок.

Когда я приехала в дом тетки, у меня появилось новое жилище, новая одежда и новая оболочка. Эта новая оболочка называлась «заикой», «черномазой», «побирушкой». Я себя не узнавала. То, что было «мной», маячило где-то в глубине, неприкаянное и почти безголосое.

Как ни ненавистно мне превращать истинный недуг в метафору, предполагая, что я не могла говорить, потому что научилась молчать, это действительно было так. Если я и говорила – Голосом, не произносившим ни слова, – то лишь потому, что сказать мне было нечего. Тишина внутри была оглушительной, и в центре этой тишины обитал брак моих родителей, любое упоминание о котором было строго запрещено. Мне нельзя было говорить об отце, которого я помнила лишь отрывочно – длинные красивые руки, черная шляпа, расстегнутый воротник белой рубашки. Желание знать больше жгло меня изнутри; мне хотелось соединить эти обрывки и понять, почему он нас оставил. («Иногда люди уходят», – сказала мать. Потом она тоже ушла.) Мне нельзя было говорить о бабушке и дедушке со стороны отца, родившихся рабами и давно уже мертвых. И о людях своей расы в принципе, хотя те окружали меня со всех сторон – накладывали мне на тарелку маленькие сморщенные картофелины; наполняли мой стакан водой; относили мое запачканное подливой платье в стирку и глажку. Их называли «моим народом», потому что со стороны мы казались одинаковыми; но никто не приглашал меня стать частью этого народа, а я и не рвалась. Обо всем этом я дерзко напоминала одним своим видом; я была пятном на семейной Библии. Мать и Битти правильно сделали, что умерли. Жаль, что мне не хватило ума последовать за ними.

Такой была Джейн Грэндисон в одиннадцать лет: она присутствовала в мире в виде оболочки. Голос ее почти отсутствовал.

В Специальной школе мне внушали, что это состояние является идеальным. Что мой потерянный голос никогда ко мне не вернется, что я должна избавиться и от Голоса. Не удивительно ли, что каждой клеточкой своего существа я противилась этому внушению? Когда мне говорили, что я «пустое место», «дыра», «отверстие», слова оказывали на меня действие, прямо противоположное задуманному. Пытаясь самоустраниться и стать пусто́той, я все отчетливее ощущала себя человеком из плоти и крови.

У моего сопротивления был цвет. Цвет и был сопротивлением: темный цвет кожи привязывал меня к этой оболочке, казавшейся мне телом куклы-негритенка, которую я озвучивала голосом, тоже мне не принадлежавшим. И мне казалось, что они знали, что так и будет, и хотели, чтобы так было. Чтобы ощутить себя ничем, нужно что-то. Чтобы понять, что значит «незапятнанный», нужно увидеть пятно. Этим пятном стала я и моя упрямая, неуместная, неприлично заметная оболочка.

Я определенно была худшей ученицей в школе. Я была здесь чужой, и другие дети заставляли меня чувствовать себя чужой, хотя, как и я, заикались, и в Бруклинской академии для неблагополучных девочек им всем пришлось бы несладко.

Склонившись над тарелкой, на которой лежал хлеб с сыром, одна из девочек произнесла:

– П-п-привет, новенькая. Грэндисон. Привет. Привет. Привет. Эй, п-п-посмотри на меня! Привет! Ты чего? – Она откинулась назад, стукнула по столу костяшками и провела мизинцем по сомкнутым губам. Другие девочки закивали; одна оторвала кусочек хлеба, скатала из него шарик, поддела ногтем и подкинула в воздух. Все одобрительно засмеялись. Я внимательно следила за происходящим, притворяясь равнодушной. Я не понимала, в чем дело, но сообразила, что все это ради насмешки.

Еще одна девочка присоединилась к нападкам.

– Послушай, Грэндисон. Хочу сказать тебе кое-что, и я не шучу. Хочешь узнать?

Я завернула сыр в хлеб и откусила кусочек бутерброда.

– Ты меня обижаешь, Грэндисон.

Я развернула хлеб и начала соскребать плесень с сыра.

– Ты что, глухая? Вот грубиянка! Разве мама не научила тебя хорошим манерам?

Я подняла голову.

– О-го-го, она злится! Осторожно, девочки, она может в-в-вызвать привидение, и оно нас и-и-и-испугает!

С этими словами одна из них вызвала привидение, чтобы испугать меня, но просчиталась: привидением оказался старый зануда, который стал объяснять метод двойной записи в бухгалтерском учете; мол, тот помог ему распознать арифметическую ошибку в записях своего работодателя, «щепетильность, за которую меня не вознаградили, а как раз наоборот!». Его проводница тем временем тщетно пыталась запихнуть в рот кусок хлеба с маслом.

Зануда продолжал жаловаться, а девочки взяли хлеб и покинули свою несчастную товарку – вызывать призраков без надзора строжайше запрещалось, к нам уже направлялась Другая Мать. Я пересела на другой конец скамьи и невозмутимо продолжала обедать. Они меня не выгонят, решила я. Идти мне все равно некуда, подумала я, и перед глазами возник удаляющийся автомобиль, на котором я сюда приехала, и его добряк-водитель. На мгновение меня охватила невыносимая печаль, а потом я вслух повторила – «мне некуда идти», – и вернулась к своему обеду.

– Далее следует внести в колонки дебета и кредита баланс по… – продолжала бормотать девочка, которую за ухо уводили из-за стола.

В другой раз группа белых детей – и мальчиков, и девочек – загнала меня в дальний угол игровой площадки, обзывая «черномазой лесбой» (если я сумела правильно разобрать их слова сквозь нервные смешки и заикание). При этом они украдкой поглядывали на двух чернокожих учеников, стоявших неподалеку. Они, видимо, рассчитывали, что я отреагирую и повеселю их своей реакцией, но в Бру-клине я слышала и кое-что похуже и не раскрыла рта, окинув обидчиков презрительным взглядом. То же сделали Амброуз Уилсон и Маритча Диксон, чьи лица выражали надменное безразличие. Так они, вероятно, хотели показать, что выше всего этого и не имеют никакого отношения к моему позору. Мои мучители тем временем принялись дергать меня за платье и втыкать сухие листья мне в волосы, но тут подоспела мисс Тень.

– Грэндисон, я повсюду тебя ищу… что это вы делаете, дети?

– Помогаем Грэндисон, мерзкой грязнуле, следовать Правилам!

– Приведи себя в порядок, дитя. Директриса ждет тебя на сеанс.

Знали бы вы, как я злорадствовала, с невозмутимым лицом шагая мимо притихших мучителей! Но очутившись одна в кабинете директрисы за пишущей машинкой, я столкнулась с муками другого рода. Слова директрисы, дребезжащие в медном рожке, прилетали так торопливо, что мне приходилось пропускать целые предложения. Помехи были такими сильными, что лишь призвав на помощь все свое воображение, мне удалось сложить из обрывков связное донесение.

– Зззззгрззз… хрррзззз… усззззназзз…

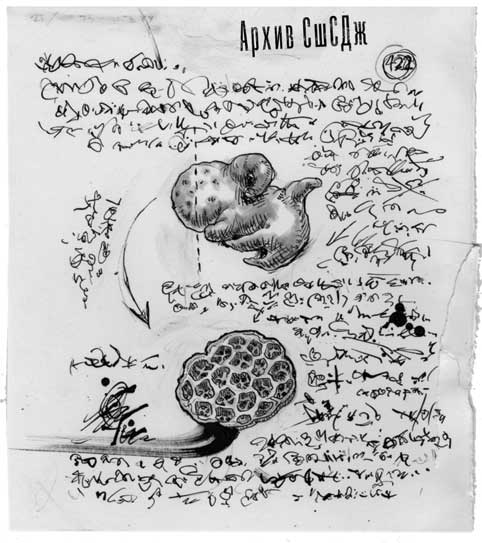

«Горный хребет усеян наростами», – записала я.

Дрожащими руками вручая директрисе листок с донесением, я каждый раз боялась, что меня обвинят в сочинительстве. Тогда у меня возник новый план. Раз таланта к общению с призраками у меня не обнаружилось и я не могла укрепить свою репутацию в школе таким образом, как не могла укрепить ее и обаянием, остроумием или миловидностью, я решила стать полезной. Пусть других обожают, хвалят, пусть другими любуются – я стану приносить реальную пользу. Я взялась за изучение новой улучшенной фонографологической методики доктора Джеймсона и в свободное от учебы время часами просиживала за пишущей машинкой и делала упражнения. Не прошло и пары месяцев, как я овладела всеми навыками, о которых вначале солгала, и если мне и приходилось что-то додумывать, теперь я делала это исключительно для собственного развлечения, будучи уверенной, что меня не уволят, ибо я стала самой точной, прилежной, проворной и смышленой стенографисткой, машинисткой и расшифровщицей директрисы Джойнс за все время существования школы. Я стала лучшей. Наедине с собой, я часто проговаривала эти слова вслух – «стенографистка, машинистка, расшифровщица». Никогда прежде мою деятельность и функцию не описывали таким количеством длинных слов.

Но главным предметом моего изучения, вызывавшим не только профессиональный интерес, но и абсолютное восхищение необъяснимой природы, стала сама директриса.

Назад: 6. Последнее донесение (продолжение)

Дальше: Документы