Путь к вершине

В 1746 г. во французском городке Бон, расположенном близ Дижона, в самом сердце виноградной Бургундии, родился Гаспар Монж. Он был сыном местного торговца, но с самого детства у него проявился талант к архитектурному рисунку. Крупномасштабный и невероятно подробный план родного городка, нарисованный подростком, привлек внимание армейского офицера, который помог Монжу поступить в военную школу на севере Франции. Школа предназначалась исключительно для аристократов, и Монжа, как простолюдина, в нее фактически не приняли; ему лишь разрешили изучать черчение и топографическую съемку на вспомогательном отделении. Такая ситуация не слишком устраивала молодого человека, поскольку он жаждал проявить и использовать свои таланты как можно более полно.

Монж получил свой шанс примерно через год: ему поручили определить наилучшее место для размещения орудий в предполагаемой крепости, так чтобы ее обитатели были хорошо защищены от огня противника. Для решения этой задачи он использовал геометрические методы, разработанные им самим, причем решил он ее так быстро, что даже вызвал подозрения у некоторых экзаменаторов. Тем не менее математический талант молодого человека был несомненен, и ему наконец дали возможность его развивать.

В 1768 г. Монж начал преподавать физику и математику; он вел исследования дифференциальных уравнений в частных производных, а также приложений дифференциального исчисления в геометрии. В 1780-е гг., после переезда в Париж, Монж начал изучать нелинейные дифференциальные уравнения в частных производных особого рода — позже такие уравнения получили название уравнений Монжа — Ампера. Вторая часть названия, по-видимому, отражает некоторые модификации, внесенные несколько десятилетий спустя французским ученым Андре-Мари Ампером, лучше всего известным благодаря своему вкладу в теорию электромагнетизма; в его честь названа единица силы электрического тока — ампер. (Я говорю «по-видимому», потому что мне неизвестен реальный вклад Ампера в теорию этого вопроса, хотя, возможно, какой-то вклад с его стороны был. Однако, иногда название прилипает к уравнению без всяких видимых причин.)

История Монжа показывает в первую очередь, что карьера математика может начаться непрямыми и неожиданными путями, хотя изначальная склонность к этой дисциплине все же полезна. Но главная причина, по которой я пересказал здесь эту историю, заключается в том, что гипотеза Калаби может быть выражена в терминах уравнения Монжа — Ампера. Как уже упоминалось, уравнения этого типа нелинейны, имеют по крайней мере две независимые переменные и, кроме того, «комплексны», то есть решаются в комплексных числах. Для меня главный вызов состоял в том, что никому и никогда прежде не удавалось решить комплексное уравнение Монжа — Ампера, за исключением простейшего 1-мерного случая. Но при работе с гипотезой Калаби необходимо было решать и уравнения более высоких размерностей, которые до этого не решались. Это и был главный камень преткновения и причина, по которой за 20 лет после того, как Калаби сформулировал свою гипотезу, математики так слабо продвинулись в решении этой проблемы.

Я в Стэнфорде начал работать над уравнениями Монжа — Ампера в 1973/74 учебном году, примерно через два столетия после того, как Монж начал формулировать свои соображения по этому предмету. В моем распоряжении, к счастью, имелись кое-какие математические инструменты — в том числе разработанные самостоятельно, — которые он, вероятно, не мог себе даже вообразить. Сначала я занялся уравнениями Монжа — Ампера, относящимися к кривизне поверхности, но решаемыми в действительных числах. С уравнениями в действительных числах проще работать, чем с комплексными, и я к тому же заручился поддержкой своего друга Чэн Шиуюэня, который часто приезжал в Стэнфорд из Беркли. Мы рассчитывали овладеть сперва навыками работы с действительными уравнениями, а уж потом взяться за более сложные, комплексные.

К счастью, нам с Чэном удалось добиться некоторых успехов. Мы решили уравнение типа Монжа — Ампера, фигурировавшее в знаменитой задаче Минковского. В этой задаче, если говорить в очень упрощенном виде, требуется показать, может ли существовать объект с данным типом кривизны. Вы, вероятно, понимаете, почему эта задача была мне интересна — ведь связь между геометрией и дифференциальными уравнениями в частных производных заинтриговала меня еще в первом курсе Морри, четыре года назад. В самом деле, это был важнейший толчок в зарождающейся области геометрического анализа, над развитием которой я работал в меру своих сил, призывая коллег, таких как Чэн, Шён и Саймон, присоединиться ко мне в этих усилиях.

Общая стратегия решения уравнений, подобных тем, о которых говорилось в предыдущей главе, предусматривает формирование последовательности приближенных решений и сужение поля возможных решений до тех пор, пока не удастся показать, что этот процесс в конечном итоге сойдется к реальному решению. Я надеялся, что со временем мне удастся проделать то же самое с комплексным уравнением Монжа — Ампера, включающим в себя гипотезу Калаби. Доказать, что решение этого уравнения существует, было бы равносильно доказательству существования необычайных геометрических пространств, заявленных Калаби, — пространств, обладающих особой симметрией и определенной кривизной, удовлетворяющей также уравнениям Эйнштейна.

Весной 1974 г. Чжень пригласил меня в Беркли прочесть лекцию. Тогда в Беркли был также математик русского происхождения Михаил Громов, которого встречали по-царски — он имел репутацию одного из лучших геометров мира. У меня же за полгода до этого произошла не слишком приятная встреча с Громовым. Я тогда при помощи геометрического анализа сумел доказать, что определенное пространство имеет бесконечный объем. Громов утверждал, что мое доказательство должно быть ошибочным, хотя я не уверен, что он по-настоящему понимал подход, который я применил. Тот результат, кстати говоря, выдержал испытание временем.

В Беркли я участвовал в обсуждении разных вопросов, имевших отношение к «спектру» геометрического пространства — резонансным колебательным частотам, возникающим при деформировании пространства, аналогичным, в принципе, тем характеристическим частотам, которые возникают при ударе палочкой по барабану и, соответственно, деформировании его поверхности. Громов опять со мной не согласился: он заявил, прямо посередине лекции, что считает мой подход фундаментально несостоятельным. Доказательство, которое я излагал в тот момент, как и предыдущее доказательство, по поводу которого мы разошлись во мнениях, опиралось в значительной степени на нелинейные дифференциальные уравнения в частных производных — а в этой области Громов отнюдь не был специалистом. Возможно, он просто не понял мое доказательство. Но вместо того, чтобы попросить меня пояснить свои выводы, он принялся утверждать, что я не знаю, о чем говорю.

Судя по всему, это был его modus operandi — вести себя так, будто я нерадивый студент, не выполнивший как следует домашнее задание. Значительную часть времени, выделенного мне на семинаре, он потратил на то, чтобы высказать свой скепсис по поводу моей работы. Насколько я смог понять, вся его речь сводилась к тому, что он не считает геометрический анализ достойным занятием. Любая теорема в геометрии, настаивал он, должна доказываться средствами геометрии. Я, разумеется, думал иначе, и сама идея геометрического анализа зависела от силы и глубины моей убежденности.

Семинар прошел не особенно успешно — да и едва ли он мог получиться успешным, учитывая громкие и частые вмешательства со стороны Громова. Уже после семинара я несколько часов объяснял ему и свой новый результат, и более раннее доказательство по бесконечному объему; он сомневался и задавал вопрос за вопросом, я отвечал. В конечном итоге я сумел показать ему, как можно перевести мой аналитический метод на строго геометрический язык; тогда Громов смягчился и молчаливо одобрил мои результаты.

Позже примерно такой же, но куда более сердечный разговор состоялся у меня с Биллом Тёрстоном — моим однокурсником в Беркли, сделавшим с тех пор себе имя в геометрии и топологии. Подход Тёрстона к геометрии чем-то напоминал построение геометрических пространств, или многообразий, из маленьких кусочков, похожих на кубики лего, при помощи которых выстраивалась внутренняя структура многообразия. Я пользовался практически противоположной стратегией, пытаясь при помощи дифференциальных уравнений разобраться и во внутренней структуре объектов, и в их общей топологии. Наши философии сильно различались, хотя и одна, и другая в конечном итоге оказались успешными. Должен подчеркнуть, что, Тёрстон был по-настоящему глубоким мыслителем и истинным оригиналом. В своих рассуждениях он далеко не всегда входил в детали, но сформулированные им идеи оказали глубокое и продолжительное влияние на работы ученых в этой области.

Из общения с Громовым и Тёрстоном, а также из других аналогичных разговоров я извлек ценный урок: я понял, что, прежде чем инструменты геометрического анализа будут приняты большинством ученых, мне придется преодолеть очень серьезное сопротивление некоторых традиционных геометров и топологов. Но я полагаю, что так происходит всякий раз, когда на сцене появляются новые методы, особенно те, что резко отличаются от привычных. Такая скептическая реакция может оказаться как полезной предосторожностью, так и фактором, сдерживающим развитие науки.

Я не позволял скептицизму окружающих гасить мой энтузиазм к работе в этом направлении, которая, казалось, шла достаточно успешно. Тем не менее в июне 1974 г. я пережил тяжелое расставание. Юйюнь, работавшая тогда постдоком в Стэнфорде, устроилась на аналогичное место в принстонской Лаборатории физики плазмы — лаборатории министерства энергетики США, расположенной на территории кампуса Принстонского университета. Для нее это была прекрасная возможность, и в обычных условиях я был бы счастлив. Но это означало, что в ближайшее время мы вновь должны были оказаться в разных концах страны. Вскоре после этого она уехала в Принстон на машине вместе со своей матерью.

Неожиданный визит Тат Чуя, моего старого приятеля из Гонконга, и его девушки стал приятным отвлекающим фактором. Выяснилось, что его девушка, которая в скором времени должна была вернуться в Гонконг, находилась на грани разрыва с ним. Под влиянием момента мы решили поехать в Йосемитский национальный парк; мы выехали вечером на моей машине и приехали в горы поздно вечером. Оказалось, что этот короткий выезд на природу — именно то, в чем мы все в тот момент нуждались. Завораживающие виды с высоких вершин способны волшебным образом прочистить человеку голову, предложить ему новый, более широкий взгляд на жизнь. Мы так хорошо провели время в той поездке, что Тат и его девушка решили пожениться.

Я, конечно, был рад за них, но сам я опять остался в одиночестве — по крайней мере на время. И сделал то, что всегда делал в подобных ситуациях: с головой погрузился в работу. Я давно привык работать по много часов в сутки — часто засиживался до поздней ночи и иногда даже засыпал за столом; я признаю, что такой образ жизни не слишком способствует формированию близких отношений. Но теперь, когда я остался один, у меня не было недостатка в математических проектах, которыми можно было заполнить время и мысли, — и первой в этом ряду стояла гипотеза Калаби, в которую я был глубоко и безвозвратно погружен.

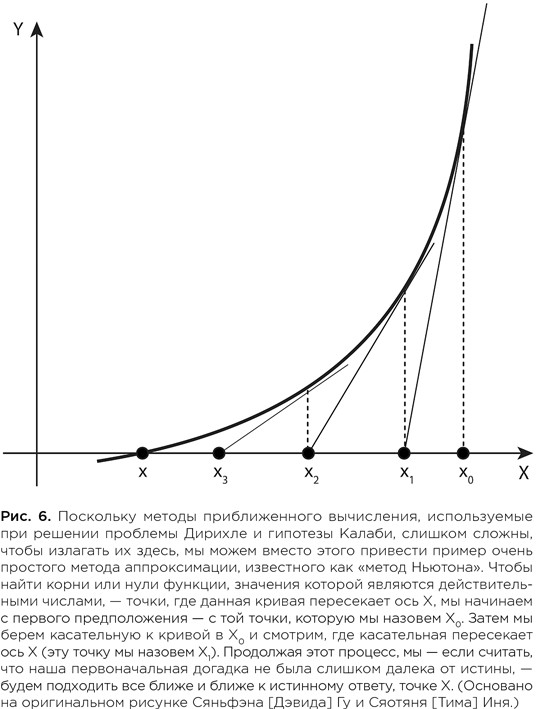

Мы с Чэном решили, что, прежде чем браться за комплексное уравнение Монжа — Ампера, занимающее в этой гипотезе центральное место, нам необходимо проделать кое-какую предварительную работу. В 1974 г. мы начали трудиться над так называемой задачей Дирихле, названной в честь немецкого математика Петера Густава Лежёна Дирихле; мы не знали, что в это же самое время над ней работают Эудженио Калаби и Луис Ниренберг. Задача Дирихле относится к краевым задачам, ее можно коротко изложить так: решения простых уравнений могут представлять собой, к примеру, окружность или параболу, решение более сложного дифференциального уравнения может быть целой поверхностью. В задаче Дирихле спрашивается: если вы знаете только границу поверхности, можно ли, исходя из этого, найти все внутренние точки, которые образуют поверхность и в то же время удовлетворяют имеющемуся уравнению? Стандартная процедура, как и в предыдущих случаях, состоит в том, чтобы получить последовательность оценок, или аппроксимаций, которые в конечном итоге сходятся к какой-нибудь функции, которая является решением интересующего нас дифференциального уравнения в частных производных.

Выступление Ниренберга было запланировано на пленарном заседании Международного математического конгресса, который должен был собраться в Ванкувере в августе 1974 г. В этом выступлении он собирался представить решение задачи Дирихле, основанное на работе, которую выполнил совместно с Калаби. Однако Чжень рассказал нам, что незадолго до конгресса Калаби и Ниренберг обнаружили в распространенном ими препринте ошибку, обесценившую их решение, и проблема вновь повисла в воздухе.

Я рассказал Чженю о своей уверенности в том, что мы с Чэном вполне способны решить эту проблему. Поскольку весной 1974 г. Ниренберг должен был посетить Беркли, Чжень организовал для нас четверых встречу за завтраком в «Ресторане Луиса» в Сан-Франциско, расположенном на пляже недалеко от моста Золотые Ворота. Накануне вечером мы с Чэном еще раз тщательно просмотрели свое доказательство, пытаясь убедиться, что в нем нет ошибок, — ведь Ниренберг был ведущим авторитетом в области дифференциальных уравнений в частных производных, и нам не хотелось опростоволоситься при нем. Мы действительно обнаружили ошибку в своем решении, но, поработав еще, к двум часам ночи сумели ее исправить. Перед завтраком мы описали свое решение Ниренбергу, и ему показалось, что оно звучит разумно. Чэн и я обрадовались, конечно, но позже в тот же вечер, еще раз просматривая доказательство, обнаружили в нем еще ошибки. Найти ошибки в доказательстве было очень обидно, но они многому нас научили; помогли разобраться, как нужно работать с уравнениями такого рода. Еще через полгода мы поняли, как ошибки можно исправить, и в конечном итоге решили слабый вариант задачи Дирихле. Примерно через 10 лет Ниренберг с коллегами решил сильный вариант этой задачи.

Однако встреча с Ниренбергом в Сан-Франциско оказалась полезной для меня еще в одном отношении. В начале того года Роберт Оссерман номинировал меня на стипендию Фонда Слоана (это честь для молодого доцента), которая позволила бы мне провести год в любом месте по желанию, причем Фонд Слоана выплачивал бы жалованье в полном объеме. Поначалу я думал, что если получу стипендию, то поеду в Принстон, где у меня будет возможность видеться с Юйюнь, с надеждой на возобновление наших отношений — а может быть, и на что-то большее.

Я написал Сян Учжуну, который перебрался из Йеля в Принстон, чтобы узнать, можно ли мне будет провести по крайней мере половину года, оплаченного стипендией, в Принстоне. Через несколько дней он ответил, что на кафедре математики нет свободных мест в кабинетах. Теперь, когда я немного разбираюсь в подобных вещах, я подозреваю, что место для меня в Принстоне нашлось бы, если бы Сян и другие члены кафедры хотели меня там видеть. Я запоздало сообразил, что мне, возможно, лучше было бы написать заведующему кафедрой. Я же вместо этого решил действовать через знакомого — и, возможно, ошибся, с учетом того, что этот знакомый мог относиться ко мне без особой симпатии. (По иронии судьбы, через пару лет ситуация повторилась с точностью до наоборот, когда принстонская кафедра математики попросила Сяна связаться со мной и предложить пост профессора. Тогда уже я ответил ему отказом, хотя вовсе не из вредности; просто в тот момент я не был готов переехать в Принстон.)

К счастью, Ниренберг без колебаний решил, что мне следует провести осень 1975 г. в Курантовском институте Нью-Йоркского университета, располагавшемся, кстати говоря, не так уж далеко от Принстона. Ниренберг встретил известие о моем приезде на Манхэттен с энтузиазмом, и к концу завтрака мы практически договорились.

Когда задача Дирихле (в слабой формулировке) осталась позади, я перенес все свое внимание на гипотезу Калаби. Моя стратегия была достаточно прямолинейной: я планировал взять все, что узнал из работы с действительными уравнениями Монжа — Ампера, и перенести, насколько возможно, на комплексный случай. Чэн, практически не имевший опыта в комплексной геометрии, на этом этапе извинился и вышел из проекта, чтобы заняться другими вопросами, более близкими его интересам и опыту. Кстати говоря, он тоже планировал быть в Курантовском институте, что позволило бы нам не только общаться вне работы, но и продолжить совместные усилия по созданию основ геометрического анализа.

Поездка в Нью-Йорк, которую я предпринял в августе 1975 г., была для меня благом еще по одной причине. Благодаря стипендии Фонда Слоана я оказался избавлен от преподавательских обязанностей и мог без препон работать над гипотезой Калаби — или любой другой математической задачей — столько, сколько позволяли время и энергия.

Я рассчитывал в полной мере использовать эту возможность, хотя первой моей задачей было подыскать жилье на Манхэттене, где оно стоило очень дорого. Квартиры-студии предлагались за $200 в месяц и дороже, а я не хотел столько тратить. К счастью, мне помог Юрген Мозер — бывший директор Куранта и друг Чженя, у которого были ключи от квартиры приятеля на Спринг-стрит, недалеко от Нью-Йоркского университета. Арендная плата там составляла всего $50 в месяц, что было сказочно дешево. Мозер, по идее, не должен был сдавать эту квартиру, поскольку квартиросъемщиком был не он, поэтому мне посоветовали избегать разговоров с владельцем, который, кстати говоря, оказался китайцем. Он не говорил по-английски, но знал классический китайский; я тоже хорошо знал этот диалект, но мне приходилось делать вид, что я не понимаю ни единого слова из того, что он говорил. И при любом происшествии в квартире я должен был сказать о нем Мозеру, который сам разобрался бы с проблемой. Учитывая обстоятельства, Мозер поступил поразительно великодушно, разрешив жить там мне, практически незнакомому человеку.

Хотя Курантовский институт был прекрасным местом для работы, моей главной целью при выборе именно этого места из всех доступных вариантов была возможность быть рядом с Юйюнь. После ее отъезда из Стэнфорда почти 15 месяцев назад мы почти не контактировали. Но, если я собирался видеться с ней и водить в какие-то места вне кампуса, мне была необходима машина. К несчастью, тогда у меня не было кредитной карты, а без нее в Нью-Йорке я не мог арендовать машину. Я попросил Стэнфорд написать письмо с объяснением, что я временно командирован в Курантовский институт, но это письмо не произвело на конторы по прокату автомобилей никакого впечатления.

Я начал впадать в панику, потому что без автомобиля весь мой план проводить время с Юйюнь, который главным образом и привел меня на восточное побережье, оказался под серьезной угрозой. К счастью, я случайно столкнулся со школьным приятелем, который работал в Нью-Йорке турагентом. Он рассказал мне о дешевой конторе типа «возьми напрокат старую развалину», которая с радостью выдаст мне автомобиль в обмен на солидную залоговую сумму. Машина, которую я получил в этой конторе, ездила едва-едва и выглядела тоже так себе, но было ясно, что мне придется обойтись таким средством передвижения — особого выбора у меня не было.

Несмотря на потрепанный вид, автомобиль оказался достаточно крепким, чтобы довезти меня до Принстона, и я навестил там Юйюнь, как только смог. Она была занята своими исследованиями — как и я был поглощен своей работой над гипотезой Калаби, причем у меня было ощущение, что моя работа постепенно продвигается в нужном направлении. Я не был еще готов к штурму вершины, но перспективный путь к ней, кажется, уже вырисовывался.

Доказательство, как я его структурировал, опиралось на четыре отдельные оценки критического комплексного уравнения Монжа — Ампера: оценки так называемых нулевого порядка, первого порядка, второго порядка и третьего. Решение уравнения Монжа — Ампера, как я уже говорил, есть функция, и весь смысл этого упражнения состоит в том, чтобы установить для функции некоторые границы, которые покажут, что ее значение не может стать слишком большим (в положительном направлении) или слишком малым (в отрицательном направлении) — показать, иными словами, что функция не может уйти в бесконечность. Оценка нулевого порядка дает нам максимальное значение, которого может достигать функция. Оценка первого порядка дает максимальное значение ее первой производной. Следует показать более конкретно, что первая производная не может стать слишком большой; это эквивалентно тому, что функция не может изменяться слишком быстро. Оценка второго порядка аналогично дает нам максимальное значение второй производной. Мы, опять же, должны показать, что эта оценка ограниченна, то есть что первая производная не изменяется слишком быстро. Все то же самое можно сказать и про оценку третьего порядка, и далее. Оценки более высоких порядков показывают, как функция изменяется — насколько велики эти изменения и как быстро они происходят.

Летом 1975 г., незадолго до отъезда в Нью-Йорк, я сумел наконец получить оценку второго порядка. За несколько месяцев, проведенных мной в Куранте, я совершил своего рода концептуальный прорыв. Я понял, что на данном этапе все, что мне нужно, это оценка нулевого порядка, потому что, имея оценки нулевого и второго порядка, я мог бы вывести из них оценки первого и третьего. Иными словами, все доказательство теперь зависело от получения одной-единственной оценки — нулевого порядка. А эта оценка зависела от того, удастся ли мне показать, что эта функция не может достичь слишком больших значений — что ее максимум никогда не превысит некоторую постоянную величину. Сформулированная таким образом задача доказательства этой чрезвычайно сложной гипотезы, которую в то время понимали, пожалуй, только избранные математики, казалась достаточно прямолинейной. Но получить эту оценку, после которой функции настала бы буквальная и метафорическая «крышка», было не так просто, как кажется.

Будучи в Нью-Йорке, я не смог преодолеть это последнее препятствие, но нам с Чэном удалось другое: мы нашли решение многомерного уравнения Минковского, то есть справились с той самой задачей, подходы к которой мы с ним начали разрабатывать еще в начале того года. Мозер был очень рад, что мы завершили эту работу именно в Курантовском институте; вообще, в Курантах с энтузиазмом встречали любую сделанную там сколько-нибудь значимую работу. Мозер попросил Чэна и меня представить наше решение на семинаре, который прошел весьма успешно.

Впоследствии я узнал, что советский геометр Алексей Погорелов независимо решил эту задачу совершенно иным методом. Его статья вышла раньше нашей, но была напечатана только на русском языке в не слишком широко известном журнале, так что мы об этой статье не слышали. Хотя наша статья не была первой, не была она и поверхностной, потому что метод, который мы разработали, был важен сам по себе, вне зависимости от достигнутого результата; позже этот метод был использован для решения других математических задач.

Отвлекаясь от математики на минутку (на большее я обычно не способен), скажу, что три или четыре месяца, проведенные в Нью-Йорке, были необычайно приятными для меня. В Курантовском институте я подружился с Эриком Бедфордом, только что получившим в Мичигане степень PhD по математике. Он научил меня пользоваться подземкой. Бродя по городу, мы говорили о комплексных уравнениях Монжа — Ампера, над которыми он тоже работал, хотя его методы отличались от подхода, который использовал я.

Каждый день я с удовольствием шел пешком от своей квартиры в районе Сохо через Гринич-Виллидж в Курантовский институт. На этом пути всегда можно было увидеть что-нибудь интересное и неожиданное. К примеру, несколько дней подряд я проходил мимо одного и того же автомобиля, припаркованного на Спринг-стрит. Поначалу машина была совершенно нетронутой. Однако днем позже колеса уже кто-то утащил. На протяжении нескольких следующих дней кузов машины терял все новые и новые детали. В конце концов машина исчезла, после чего на ее месте появилась другая, девственно новая на вид; можно было только догадываться, как долго она сохранится в таком состоянии.

Квартира, где я жил, находилась неподалеку от Маленькой Италии, и я с интересом наблюдал многочисленные фестивали и праздники, которые там проводились. Я проводил много свободного времени с Чэном, его женой и маленьким сыном Бином (позже он стал моим аспирантом в Гарварде и получил PhD по математике в 2004 г.). Жить рядом с Чайна-тауном тоже было приятно — не только из-за множества мест, где можно перекусить, но и потому, что я любил бродить по тамошним книжным лавкам. А по выходным я ехал в Принстон к Юйюнь. В целом мое пребывание в Нью-Йорке проходило весьма оживленно.

Однако в конце декабря мне пришлось вернуться в Калифорнию. Я полетел в Лос-Анджелес с Юйюнь, у которой было назначено собеседование в аэрокосмической компании TRW, которую позже поглотила компания Northrop Grumman. Собеседование прошло хорошо, и компания вскоре предложила ей работу.

После этого Юйюнь вернулась в Принстон, а я — в Стэнфорд, где моей основной исследовательской темой, что неудивительно, по-прежнему была гипотеза Калаби. Я чувствовал, что близок к решению задачи. Вершина была уже видна; оставалось лишь преодолеть последнее препятствие. Я был уверен, что если буду настойчив, то со временем найду способ его осилить.

Однако еще один вопрос не давал мне покоя. В мае 1976 г. после окончания весеннего семестра в Стэнфорде я навестил Юйюнь в Принстоне с особой целью: я решил жениться и просил ее руки — через пять с половиной лет после того, как она произвела на меня неизгладимое впечатление в математической библиотеке Беркли. Для нас обоих это был долгий путь, у каждого были свои радости и горести, удачи и провалы. Но я счастлив сообщить, что она ответила мне согласием. Мы официально обручились. Мой брат Стивен приехал в Принстон из Стоуни-Брук, чтобы пообедать с нами и отметить хорошие новости.

Юйюнь приняла не только мое предложение, но и предложение TRW, которое предусматривало в ближайшем будущем переезд в Лос-Анджелес; она должна была приступить к работе осенью 1976 г. В надежде подыскать и себе место где-нибудь неподалеку я связался с другом в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе (UCLA) — специалистом по дифференциальной геометрии Робертом Грином — и сказал ему, что хотел бы провести год в его университете. Моя Слоановская стипендия обеспечила бы мне жалованье на осеннюю четверть, а зимнюю и весеннюю четверти я надеялся прожить за счет UCLA, где мог бы преподавать. Грин сказал, что это несложно устроить, — и именно так я заложил первые камни в фундамент нашего будущего: мы с Юйюнь получили возможность жить вместе и работать в окрестностях Лос-Анджелеса. То, как быстро я смог организовать все это, произвело на мою невесту сильное впечатление — ведь найти работу преподавателя в те дни было очень нелегко. И я до сих пор благодарен Грину за то, что он помог мне устроиться на работу в очень гостеприимное, как выяснилось, место.

Я оставался в Принстоне до тех пор, пока в начале июля Юйюнь не пришла пора переезжать. После этого мы упаковали ее вещи и пустились на машине в путь через всю страну в компании ее матери и отца. Нашей первой остановкой стал Вашингтон, где мы посмотрели праздничный фейерверк Четвертого июля, в двухсотую годовщину образования страны. Вместе с миллионом других людей, значительная часть которых казалась пьяной и шумно выражала свои патриотические чувства, мы смотрели, как над Национальной аллеей вспыхивают салюты. Виды монумента Вашингтона и Капитолия образовывали фон для ярких многоцветных вспышек в небе и добавляли сцене великолепия.

Затем мы поехали в Бостон, чтобы увидеться с кузиной Юйюнь, у которой совсем недавно умер муж. Это был мой первый визит в этот город, и он мне по-настоящему понравился. Я и не подозревал тогда, что вскоре он станет для нас домом более чем на три десятилетия.

Еще одну остановку мы сделали в городе Итака в штате Нью-Йорк. Мы заехали туда, чтобы увидеться с еще одной из двоюродных сестер Юйюнь. Оттуда мы двинулись дальше, превращая наше путешествие по стране в большую экскурсионную поездку для ее родителей. Мы заехали в Йеллоустонский национальный парк, а затем двинулись вдоль Скалистых гор к югу, к Большому каньону. После этого мы выехали на автостраду №40 в городе Флагстафф в штате Аризона и проследовали по ней аж до города Барстоу в штате Калифорния; там мы перешли на автостраду №15, которая должна была привести нас в Лос-Анджелес. Во время пути мы встречали поразительные виды, производившие на меня особенно сильное впечатление, — я был влюблен и с нетерпением ожидал начала семейной жизни. Однако на протяжении большей части поездки мой мозг продолжал то и дело сворачивать на математику. Ведя машину, я размышлял преимущественно о классической задаче топологии — гипотезе Пуанкаре, и о том, что никто пока не придумал хорошего способа разобраться с ней. В формулировке, предложенной самим Пуанкаре, которая касается точного определения сферы в топологии, задача в то время не была решена. Гипотеза особо оговаривает, что компактная 3-мерная поверхность (или многообразие) — поверхность, ограниченная и конечная по размеру, — топологически эквивалентна сфере, если любая петля, которую можно нарисовать на этой поверхности, может быть стянута в точку, без разрывов петли или поверхности. Мы называем такую поверхность «односвязной» — это другой способ сказать, что, в отличие от бублика, эта поверхность не имеет ни одного отверстия. В этой терминологии гипотезу можно переформулировать следующим образом: эквивалентна ли сфере, топологически говоря, любая компактная односвязная 3-мерная поверхность? Хотя проблема может показаться не такой уж пугающей, с того момента, когда она впервые была поставлена в 1904 г., в ее решении мало удалось продвинуться.

Можно предположить, что я в дороге должен был бы сосредоточиться на гипотезе Калаби, которая на тот момент, как и несколько лет до этого, была главной моей заботой. Я уделял этой проблеме намного больше внимания, отчасти из-за ее более общего характера; кроме того, я чувствовал, что она может привести меня к большому классу многообразий, о которых мы ничего не знали. Но мне всегда нравится иметь под рукой несколько задач, о которых можно размышлять; застряв на одной задаче, я могу обратиться к чему-нибудь другому. И если это задачи схожей природы, то иногда идея, которая возникает у меня во время размышлений над одной из них, может быть применена и к другой.

Более того, я знал, что оценка нулевого порядка для гипотезы Калаби, которую я тогда считал ключом ко всей проблеме, непременно потребует тщательных расчетов с бумагой и ручкой, которые невозможно провести сколько-нибудь безопасно и сосредоточенно, будучи за рулем и управляя машиной. Поэтому я, чтобы занять математическую часть своего мозга, выбрал более концептуальную проблему; для этой цели отлично подошла головоломка Пуанкаре. Конкретный подход к этой задаче еще только предстояло выработать, и, возможно, лучшее, что можно было сделать на этой стадии, помечтать о ее решении, чем я и занялся — пытаясь одновременно удерживать по крайней мере часть внимания на дороге.

Всего за время нашего кружного путешествия из Принстона в Южную Калифорнию мы проехали более 6000 километров. И на протяжении значительной части этой экскурсии мысли мои неотвратимо обращались к задаче Пуанкаре (о которой я расскажу подробнее в главе 11). Большого прорыва я не добился, как ни жаль мне об этом сообщить, но я был прав в своем предположении о том, что геометрический анализ может со временем помочь отыскать в ней лазейку.

После прибытия в середине июля в Лос-Анджелес мы сняли в Лонг-Бич квартиру с тремя спальнями на то время, пока будем искать постоянный дом. Времени у нас было немного, поскольку свадьба была назначена на начало сентября и к этому важному дню мы хотели уже обустроиться. Вскоре мы нашли подходящее место в Сепульведе, бывшем сельскохозяйственном районе в долине Сан-Фернандо, расположенной довольно далеко от океана. До UCLA тоже надо было ехать; без пробок этот путь можно было проделать за полчаса, но слова «без пробок» и «Лос-Анджелес» редко можно встретить в одной фразе. На дорогу нередко уходил час или даже больше, а Юйюнь до штаб-квартиры TRW, расположенной в Редондо-Бич, надо было ехать еще дольше. Хорошо было бы подобрать что-то более удобно расположенное, но тот дом — первый, который мне довелось купить в своей жизни, — был единственным доступным по цене и при этом обладающим некоторыми из тех удобств, которые мы искали.

После этого началась бешеная гонка; у нас было чуть больше месяца, чтобы привести дом в порядок и подготовиться к свадьбе. Пока Юйюнь занималась свадебным платьем и другими вопросами организации свадьбы, я объехал все окрестности в поисках подержанной мебели и других необходимых вещей. Ее родители в тот период жили у нас; моя мама и Стивен, приехавшие дней за десять до свадьбы, тоже. Мама прилетела из Гонконга, а Стивен приехал из Гарварда, где только что получил место преподавателя имени Бенджамина Пирса; степень PhD в математике он защитил несколькими месяцами раньше в Университете Стоуни-Брук.

Свадьба и завтрак для родных и друзей состоялись 4 сентября 1976 г. Я сказал Чженю, что женюсь, но думал, что он не приедет, потому что церемония намечалась очень скромная. Однако мне было приятно, что они с женой все же пришли поздравить нас. Пришли мои друзья Роберт Грин и Брюс Беннет, а также двоюродная мамина сестра с мужем, которые давно жили в Калифорнии.

Мы с Юйюнь собирались провести медовый месяц на острове Каталина, но в последний момент поездку пришлось отменить, потому что мы недооценили лос-анджелесские пробки и опоздали на паром. Так что нам пришлось вместо этого поехать в Сан-Диего, где мы очень приятно провели время, хотя и пробыли там очень недолго — через два дня мы должны были вернуться к работе.

Я был счастлив вернуться к своим исследованиям — как правило, так всегда бывает, но в данном случае, возможно, облегчение было особенно сильным, поскольку в доме у нас под одной крышей жили мы с Юйюнь, ее родители и моя мама и царила страшная суета. Я погрузился в работу с головой и старался проводить в университете как можно больше времени, вкладывая всю свою энергию в гипотезу Калаби. За одну-две недели мне удалось завершить работу над оценкой нулевого порядка — и, следовательно, задача в целом также была решена. Я был счастлив и испытывал облегчение и легкое удивление, поскольку завершающие несколько шагов мне удалось сделать быстрее, чем я ожидал.

Меня как-то спросили, каково это — доказать гипотезу после шести лет работы над ней, хотя и с перерывами. По какой-то странной причине — возможно, под влиянием духа моего отца — сознание мое обратилось к очерку китайского ученого Ван Говэя, умершего примерно за полвека до этого. Чтобы проиллюстрировать три этапа, которые обычно проходит человек, прежде чем добиться успеха в серьезном большом деле, Ван Говэй привел отрывки из классической китайской поэзии эпохи династии Сун (960–1279 гг.). Сначала рассказчик поднимается на высокую башню и осматривает окрестные земли во всех направлениях так далеко, как только достигает взгляд. Затем он замечает, каким слабым и худым он стал за время своего одинокого труда, хотя и чувствует уверенность в том, что цель того стоит. И наконец, вглядываясь в толпу тысячу и более раз, он наконец видит «ее» — объект своего поиска — в тусклом и слабеющем свете.

Эти отрывки выразили очень лаконично — и поэтично — те этапы, которые я прошел в работе над доказательством гипотезы Калаби. Сперва мне потребовалась хорошая точка обзора, с которой можно было увидеть проблему целиком и в перспективе. Я усердно работал — временами до истощения, надолго забывая о пище и отдыхе, — преследуя ближайшую видимую цель. А позже, в мгновенном озарении, я вдруг увидел путь к финишу целиком.

Возможно, по ассоциации с очерком Ван Говэя я вспомнил также о другом знаменитом стихотворении династии Сун, хорошо отражавшем мои чувства после завершения работы над доказательством Калаби. Это стихотворение рисует сцену в саду поздней весной когда-то в древние времена. В то время как цветочные лепестки падают нежно на землю, две ласточки кружат в вышине, летая в унисон. Этот образ нашел отклик в моей душе, потому что решение этой математической задачи, как ни странно, позволило мне по-новому понять и оценить природу. Благодаря этой работе я почувствовал единение с природой — то ощущение, которое и передается образом двух летающих вместе ласточек.

Вот примерное описание того, что я испытывал на эмоциональном уровне, однако на интеллектуальном я еще не был готов назвать свой результат триумфом. Я уже обжегся однажды на гипотезе Калаби, когда решил три года назад, что мне удалось ее опровергнуть, — а потом понял, что ошибся. На этот раз я не хотел рисковать. Я проверял и перепроверял свое доказательство в мельчайших подробностях; я повторил его четыре раза четырьмя разными способами, говоря себе, что если я ошибся и на этот раз, то мне нужно будет полностью отказаться от математики и попробовать заняться чем-нибудь еще — может быть, даже разведением уток. Кроме того, я попросил проверить меня Калаби и, отправив копию доказательства, договорился заехать к нему в Университет Пенсильвании попозже осенью.

Тем временем мой коллега по UCLA Дэвид Гизекер, которого я знал еще по Институту перспективных исследований в Принстоне, рассказал о намеченном на конец сентября семинаре гарвардского специалиста по алгебраической геометрии Дэвида Мамфорда. У меня ушло больше двух часов на то, чтобы дозвониться до Калифорнийского университета в Ирвине, где должен был проводиться семинар, но я считаю, что послушать хорошего математика всегда полезно. Мамфорд посвятил свое выступление одному конкретному неравенству — математическому выражению, в котором одна сторона была меньше или равна другой. Впервые это неравенство рассмотрел примерно десятью годами раньше Антониус ван де Вен из Лейденского университета, но Мамфорд упомянул также о вкладе в эту задачу, который сделал не так давно русский математик Федор Богомолов.

В какой-то момент во время его рассказа я вдруг понял, что уже сталкивался с этим неравенством при первых своих попытках опровергнуть гипотезу Калаби — и я был практически уверен, что его можно сформулировать именно в том виде, в каком это сделал Мамфорд. После семинара я подошел к нему и сказал, что я, возможно, уже доказал то самое утверждение, о котором он говорил. Кажется, он мне не поверил, поскольку я был молод и никому не известен в мире алгебраической геометрии. Но, вернувшись домой, я пересмотрел свои расчеты и обнаружил, что действительно использовал это неравенство в одной из своих попыток найти контрпример к гипотезе Калаби. Теперь, когда мне удалось показать истинность этой гипотезы, получалось, что следствие из нее — то самое, которое я когда-то пытался опровергнуть в надежде отыскать контрпример, — тоже должно быть верным. Это означало, что я действительно доказал формулировку, о которой говорил Мамфорд и которую иногда называют неравенством Богомолова — Мияоки — Яу. Вопрос о том, что происходит в предельном случае, когда это неравенство становится равенством, оставался открытым, но мой метод доказательства обеспечивал полную определенность условий, при которых это могло произойти. Эта определенность, в свою очередь, привела меня к решению одной хорошо известной задачи, восходящей к началу 1930-х гг. и известной как гипотеза Севери.

На следующий день я отправил Мамфорду письмо, в котором изложил свое решение. Он показал письмо своему гарвардскому коллеге Филлипу Гриффитсу, и они оба согласились с моими рассуждениями. Новость об этих результатах распространилась быстро. Поначалу многие гораздо сильнее заинтересовались доказательством неравенства и гипотезы Севери, нежели доказательством гипотезы Калаби, хотя я и настаивал, что гипотеза Калаби намного важнее.

Роберт Грин, чей кабинет в UCLA располагался рядом с моим, оценил значение последнего результата — как и большая часть математического сообщества со временем; Грина особенно обрадовал тот факт, что я добился этого результата во время работы в его университете. Некоторые специалисты по алгебраической геометрии встретили мой результат в штыки потому, что при решении двух широко известных задач алгебраической геометрии я не воспользовался стандартными методами этой области математики. Мамфорд отнесся к этому иначе, потому что обладал способностью к непредвзятым суждениям, и я считаю, что отчасти именно поэтому Гарвард два года спустя предложил мне место.

Эта работа принесла мне мгновенную славу или по крайней мере придала вес в математическом сообществе; передо мной открылись новые возможности, и я начал получать различные предложения. Примерно тогда же ко мне обратился математик Изадор Зингер с предложением провести месяц или около того, начиная с ноября, в MIT. Поскольку моя Слоановская стипендия еще действовала и я был свободен от преподавательских обязанностей, я решил принять предложение Зингера.

Прежде чем отправиться в MIT, я заехал в Филадельфию повидать Калаби и его коллег и провел их по своему доказательству шаг за шагом. Джерри Каждан, математик Пенсильванского университета, вел во время моей презентации подробные записи, которыми он, не поставив меня в известность, поделился с французским математиком Тьери Обэном. Несколько раньше Обэн независимо доказал частный случай гипотезы Калаби; теперь же, воспользовавшись записями Каждана, он прошел дальше и заявил свой приоритет на доказательство полной гипотезы. Позже Каждан разрешил эту неловкую ситуацию; он заявил в публичной записке, что «познакомился с работой Яу во время лекции в декабре 1976 г.» и впоследствии расширил этот результат в совместной с Обэном статье. Таким образом Каждан помог всем нам избежать ситуации, которая в противном случае могла развиться в неприятный спор.

В завершение нашей встречи Калаби сказал, что с моим доказательством, кажется, все хорошо. Он был — и остается — прекрасным геометром, но почти не имел дела с дифференциальными уравнениями в частных производных, поэтому считал, что нам полезно было бы встретиться еще и с Ниренбергом. Единственным временем, когда мы все трое были свободны от других обязательств по работе, оказался день Рождества, поэтому мы договорились в этот день встретиться в Нью-Йорке. Калаби утверждает, что это был первый и единственный раз в его жизни, когда в этот день у него были какие-то профессиональные обязательства, хотя сам он, как и Ниренберг, является иудеем. Я же никогда прежде не отмечал этот праздник, и, возможно, именно поэтому мы втроем смогли организовать для себя на Рождество полный рабочий день.

После короткого визита в Филадельфию я направился в Бостон, остановившись по пути в Нью-Хэвене, в Йельском университете. Зингер, пригласивший меня в MIT, был тогда очень занят; он вынужден был уехать из города по личному делу и отсутствовал большую часть времени, которое я там провел. В результате я встретился с ним всего однажды — за обедом, который, как оказалось, имел важные последствия. Он тогда работал вместе с Майклом Атья и Найджелом Хитчином (моим другом и коллегой по IAS) над частными решениями уравнений Янг Чжэньнина и Роберта Миллса, имеющими фундаментальное значение в физике элементарных частиц. Зингер был ярым сторонником объединения физики и математики и сумел заинтересовать этим и меня. Мало того, несколько лет спустя я тоже начал работать над решениями уравнений Янга — Миллса. Некоторые статьи, написанные мной по этому вопросу совместно с Карен Уленбек, считаются довольно значительными, и я должен поблагодарить Зингера за то, что он указал мне это направление.

Однако в остальное время моего пребывания в MIT, не считая единственной совместной трапезы с Зингером, я был практически предоставлен самому себе, поскольку в то время геометров там было не слишком много. Меня разместили в квартире-студии в пешей доступности от института, и большую часть времени я занимался тем, что записывал полное доказательство гипотезы Калаби и смотрел, как за окном красиво кружится и ложится сугробами снег. По окончании работы над статьей я планировал отослать ее в журнал Курантовского института Communications on Pure and Applied Mathematics в знак благодарности Мозеру, Ниренбергу и другим курантовским математикам, которые так хорошо ко мне отнеслись. Я тогда уже составил краткое, без технических подробностей, изложение доказательства, которое вышло в 1977 г. в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Шансы той рукописи на публикацию, несомненно, сильно повысились благодаря тому, что в журнал ее первоначально направил Чжень — уважаемый член Национальной академии.

Гарвард, расположенный всего в двух километрах по дороге от MIT, попросил меня прочесть серию лекций по доказательству гипотезы Калаби. Люди там, включая Мамфорда, Гриффитса и Хэйсукэ Хиронаку, а также приглашенного математика Андрея Тодорова, казалось, испытывали больше любопытства по поводу гипотезы Калаби, чем те, кого я встречал в MIT (за исключением Зингера, который был занят другими неотложными делами). Так что в конечном итоге я проводил большую часть времени в Гарварде, и этот университет даже оставил меня еще на месяц после того, как мой месяц в MIT завершился.

Я до сих пор помню один интересный разговор, состоявшийся у меня со специалистом по алгебраической геометрии Хиронакой (хотя произошел он несколько позже), о том, каково человеку азиатского происхождения заниматься математикой в Соединенных Штатах. «В Америке американцу-азиату намного проще получить постоянное место в хорошем университете, чем в заштатном, — сказал мне Хиронака, родившийся в Японии и получивший Филдсовскую медаль в 1970 г., работая в Гарварде. — Потому что в заштатном университете, где научные исследования не являются приоритетом, продвижение по службе больше зависит от других вещей, таких как игра в гольф». Как человек, ни разу в жизни не державший в руках клюшку для гольфа, я почувствовал при этих словах немалое облегчение. Ведь если мне удастся достичь в своей работе настоящего успеха, мне, возможно, не придется браться за этот спорт — тем более что преуспеть в нем я, скорее всего, не смогу.

В общем, я приятно провел время в Гарварде и особенно оценил товарищеские отношения, царившие на кафедре математики. Не успел я оглянуться, как подошло Рождество, и я направился в Нью-Йорк на встречу с Калаби и Ниренбергом — а также на свидание с судьбой. Шел сильный снег, и мы весь день занимались разбором доказательства в кабинете Ниренберга; на ланч мы отправились в Чайна-таун, где, похоже, только и можно было найти работающие рестораны. К концу дня мое доказательство еще держалось; ошибок нам найти не удалось. Калаби и Ниренберг сказали, что продолжат работу над рукописью, но ни им, ни кому другому до сих пор не удалось найти в ней ошибку. Я, как уже упоминалось, опубликовал краткий вариант доказательства в 1977 г., а расширенный — годом позже. Доказательство держится до сих пор.

Калаби заявил, что завершение нашей встречи в Нью-Йорке, продолжавшейся целый день и убедившей всех участников в том, что мое доказательство верно, стало лучшим рождественским подарком, который ему довелось получить в жизни. Я мог сказать то же самое. И я чувствовал, что 1976 г. завершается на очень хорошей ноте, за исключением одного: после двух месяцев разлуки я очень скучал по Юйюнь. Пора было вернуться в Лос-Анджелес и позаботиться о нашем браке под всепрощающим, как я надеялся, теплом южного калифорнийского солнца.

Стоит, вероятно, на мгновение остановиться на том, что принесло нам всем доказательство гипотезы Калаби. С одной стороны, оно показало, что нелинейные дифференциальные уравнения в частных производных можно совместить с геометрией и получить хороший результат — именно это убеждение уже направляло мои исследования на протяжении многих лет. Я доказал также существование, говоря математическим языком, большого класса многомерных пространств, постулированных Калаби, — пространств, наделенных таким сочетанием отличительных свойств, которое до той поры считалось невозможным. В то же время доказательство предлагало не просто решение уравнений Эйнштейна в случае отсутствия вещества, но и крупнейший из известных нам класс решений этих уравнений.

Начиная с 1915 г., когда Эйнштейн предложил ОТО, мы, говоря словами физика и компьютерщика Эндрю Хансона, «пытались найти многообразия, или “Эйнштейновы пространства”, которые удовлетворяли бы его строгим требованиям. Многие годы нам с трудом удавалось находить хоть какие-то решения, зато здесь, как ни удивительно, был простой рецепт нахождения их в любой размерности — длинный и, возможно, бесконечный список многообразий, которые с абсолютной гарантией решают уравнения Эйнштейна».

Иногда доказательство теоремы означает конец главы. Так произошло в 1952 г., когда в значительной степени благодаря усилиям гарвардского математика Эндрю Глисона была решена «пятая задача Гильберта» — одна из задач, сформулированных в 1900 г. великим математиком Давидом Гильбертом. Решение ее потребовало от математиков большой изобретательности, но вместо того, чтобы вдохновить их на новые исследования, оно в значительной мере уничтожило труд ученых в этом разделе математики, почти не оставив другим исследователям тем для размышлений.

Я с самого начала чувствовал, что гипотеза Калаби не окажется тупиковой, поскольку она должна была ввести нас в царство геометрии, которое отличается глубиной и обширностью. Решение этой задачи, соответственно, должно было открыть пути в другие области математики, ждущие своих исследователей. Эта убежденность не была пустой мечтой, но следовала, скорее, из того необычного подхода, который я применил при решении задачи. Как вы, может быть, помните, сначала я пытался опровергнуть эту гипотезу, найдя к ней контрпример. Имея в виду, что гипотеза верна, что и было доказано, все примеры, которые я при этом рассматривал, говоря логически, тоже должны быть корректными. Иными словами, каждый из них сам по себе тоже был теоремой, и мое заявление о том, что гипотеза Калаби доказана, раскрыло также доказательства пяти связанных с ней теорем в области алгебраической геометрии. Важнейшим из них, как уже говорилось, стало доказательство гипотезы Севери, которая более 40 лет оставалась недоказанной. Решенными, к тому же мгновенно, оказались примерно полдюжины других задач алгебраической геометрии — хотя и менее значимых. В результате гипотеза, которая когда-то считалась «слишком хорошей, чтобы быть верной», оказалась еще лучше, чем первоначально предполагалось.

Но и это был еще не конец истории, потому что в глубине души я испытывал неопределенное, но постоянное чувство, что гипотеза Калаби и ее доказательство непременно должны быть тесно связаны с физикой, помимо той связи с ОТО Эйнштейна, о которой я уже знал. Я понятия не имел, какой вид может принять эта связь, но был уверен, что она существует — и ее можно найти. Физикам потребовалось около 8 лет, чтобы установить связь, о которой я мечтал, при помощи «теоремы Калаби — Яу», но она, как оказалось, стоила того, чтобы немного подождать.