У подножия горы Калаби

Когда я в 1971 г. в возрасте 22 лет покинул Беркли, мои обстоятельства внезапно существенно изменились. Впервые с 1954 г., когда я в возрасте пяти лет пошел в школу, я перестал где бы то ни было учиться. Иными словами, мне пора было пробивать себе дорогу в жизни и принимать самостоятельные решения — вместо того чтобы просто делать то, что ожидали от меня школа, учителя или родители.

Место, где я должен был начать это делать, — Институт перспективных исследований в Принстоне, — было будто специально придумано для этого этапа моего жизненного путешествия, и я был благодарен Чженю за то, что он направил меня туда, несмотря на принесенную финансовую жертву. IAS — известное на весь мир учреждение, в котором Альберт Эйнштейн провел последние 22 года своей жизни. Оно располагается на самой вершине — или где-то совсем рядом с ней — мирового рейтинга исследовательских центров. IAS был основан в 1930 г. для того, чтобы ученые могли свободно ставить перед собой собственные цели и вообще делать все, что придет им в головы, преследуя знание ради знания, без оглядки на практическое применение. В очерке, напечатанном в 1939 г. в Harper’s Magazine, Абрахам Флекснер, основатель и первый директор IAS, писал, что поиск бесполезного вроде бы удовлетворения собственного любопытства может неожиданно оказаться «источником неслыханной пользы».

Такая философия обладала огромным притяжением, поскольку у меня уже была в голове цель, не имевшая, на первый взгляд, никакой или почти никакой практической ценности. Однако я чувствовал, что эта работа может в долговременной перспективе принести какую-то пользу, причем не только мне, но и другим. Я понимал также, что мне потребуется усвоить еще огромное количество знаний, прежде чем появится шанс превратить нечто вроде бы бесполезное, говоря словами Флекснера, в полезное в конечном итоге.

Хотя значительную часть Калифорнии занимают горы — а часть Калифорнийской тихоокеанской прибрежной гряды подходит в Беркли прямо к университетскому кампусу, — в Принстоне ландшафт определенно равнинный. Но даже там, на плодородной Внутренней прибрежной равнине штата Нью-Джерси, где вокруг не видно не только холмов, но даже и небольших холмиков, я все же ощущал присутствие неподалеку «горы», на которую когда-нибудь надеялся взобраться. Я называл ее «горой Калаби» и понимал, что восхождение на нее будет трудным. Я отдавал себе отчет, что мне потребуется время, чтобы отыскать «проход», а затем приготовить инструменты, необходимые для преодоления «отвесных скал». Мои методы предусматривали новые способы смешения геометрии и нелинейных дифференциальных уравнений в частных производных; сегодня этот подход называют геометрическим анализом. Чтобы пополнить инструментарий, мне необходимо было найти решения серии нелинейных уравнений, которые до этого никому не удалось решить, — для решения этой задачи необходимы были время, труд и удача. Я не хотел вступать на самые опасные участки «склонов Калаби» до тех пор, пока эти и другие ключевые элементы не окажутся у меня в руках. Но я не собирался и забывать об этой «горе», поскольку для меня она всегда была рядом, всегда маячила где-то на горизонте, не покидая надолго.

Одной из замечательных особенностей IAS было то, что почти каждый день мы обедали вместе, большой группой, и это означало, что вокруг всегда были интересные люди, с которыми я мог поговорить о математике и на другие темы, если таковые возникали в разговоре. Скажем просто — у нас не было правил, запрещающих разговоры за столом, и математика всплывала в этих разговорах время от времени.

Многие мои коллеги приехали в институт на год, как и я, с конкретной целью пообщаться с другими учеными и поработать над собственными идеями, которые были им особенно интересны. Одним из тех, с кем мне было особенно интересно разговаривать, был Найджел Хитчин, молодой геометр всего на пару лет старше меня. Хитчин получил ученую степень в Оксфорде, где был ассистентом Майкла Атьи, математика международного уровня.

Гипотеза Калаби была у нас популярной темой обсуждения. Калаби предложил систематическую стратегию построения огромного числа многообразий, обладающих особыми геометрическими свойствами. Однако мы никогда не видели ни единого примера этих многообразий. Представьте: открыта новая планета, и сразу же некий ученый предлагает подробный план добычи на ней золота — при этом он называет точные места, где этот минерал может быть обнаружен, и точные количества золота, которое можно там добыть, — и все это до того, как на планете был реально обнаружен хотя бы один атом этого элемента. Разумной реакцией на такое заявление был бы откровенный скепсис — вот почему и я, и Хитчин, и многие другие считали гипотезу Калаби «слишком хорошей, чтобы быть верной».

Тем не менее забавно было думать о его утверждении, рассуждать о волшебных пространствах, о существовании которых в нем шла речь, и одновременно придумывать реалистичный план опровержения. Вот какую линию наступления я начал реализовывать: если гипотеза Калаби верна, то несколько следствий из нее — логических и неизбежных выводов из этой гипотезы — также должны быть верными. Мне оставалось только продемонстрировать, что одно из этих следствий неверно, и получить таким образом «контрпример». Тогда я доказал бы, если брать более широко, что сама гипотеза тоже неверна. Возможно, так было проще сказать, чем сделать, но это по крайней мере представлялось самой простой и прямолинейной стратегией. Такой подход называется «доказательство от противного». Вы предполагаете, что некоторое утверждение верно, а затем показываете, что из этого предположения с неизбежностью вытекает утверждение, ложность которого можно доказать, — иными словами, получаете противоречие.

В том году IAS посетило немало видных математиков, в числе которых был и Дэвид Гизекер — геометр, который вот уже несколько десятилетий работает в Университете Калифорнии в Лос-Анджелесе. Гизекер всего на 6 лет старше меня, но в китайской культуре нас учат уважать своих учителей, и я всегда очень внимательно следил за его мыслями в геометрии. Я хорошо помню наши дискуссии, и даже много лет спустя его идеи продолжали влиять на мою работу. Позже я понял, что именно возможность случайных встреч и разговоров такого рода в немалой степени привлекает людей в такие места, как IAS, — и подозреваю, что у многих других был аналогичный опыт.

Особенно замечательно было знакомиться с людьми из далеких стран. Я, к примеру, получил огромное удовольствие от неформального общения с японским математиком Такуро Синтани, который жил прямо надо мной. С Синтани я изучил теорию чисел. Позже он получил известность как автор дзета-функции Синтани — обобщенной версии Римановой дзета-функции, лежащей в основе знаменитой гипотезы Римана, которую Чжень пытался дать мне в качестве темы для PhD-диссертации.

Синтани очень хотел, пока находился в Принстоне, научиться водить машину, но ему не удалось особенно далеко продвинуться в этом направлении. Он трижды завалил экзамен на вождение. К несчастью, я тоже не был искусным водителем и ничем не мог ему помочь, хотя я, возможно, мог бы наглядно показать ему, как не надо делать. Девять лет спустя я был буквально раздавлен известием, что Синтани покончил с собой в возрасте 37 лет в разгар очень многообещающей карьеры. Поскольку мы с ним давно не общались, я понятия не имею, что толкнуло его на этот отчаянный и трагический шаг. Могу сказать лишь, что в 1971 г., приехав в Принстон, Синтани был живой и динамичной фигурой и общаться с ним было очень приятно.

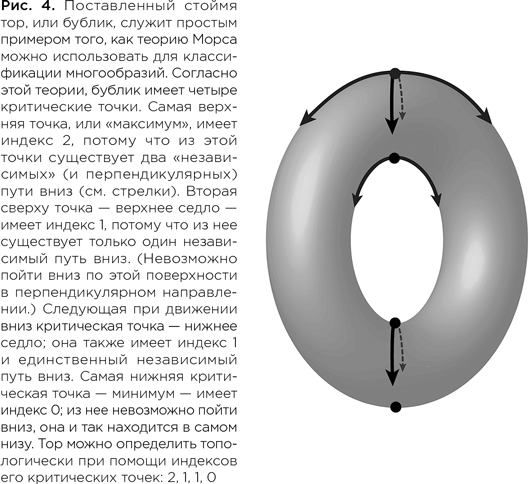

Я также подружился с Лам Пинфунем — математиком с PhD из Йеля, работавшим ассистентом у Марстона Морса, видной фигуры в IAS. Морс был знаменит тем, что разработал в 1930-е гг. так называемую теорию Морса, предлагавшую новый способ классификации топологических объектов на основе дискретного числа так называемых критических, или переходных, точек, в которых форма объекта резко меняется. Я многое узнал об этой идее из книги Милнора «Теория Морса», хотя в IAS с удивлением узнал, что сам Морс ненавидел и книгу эту, и ее название и предпочитал называть свою теорию «теорией критической точки». Мне рассказывали, что, получив экземпляр книги Милнора, Морс разорвал и выбросил ее, потому что считал, что только он сам достаточно разбирается в этой теории, чтобы написать подобный трактат. Хотя такая реакция кажется несколько эмоциональной, мне лично не на что было жаловаться: и сам Морс, и его жена были очень добры ко мне. Не желая портить хорошие отношения, я соблюдал осторожность и не говорил ему, насколько мне нравилась книга Милнора и как много нового о геометрии я из нее узнал.

Помимо обычных занятий в IAS — собственных исследований, посещения семинаров по самым разным темам и разговоров с другими учеными в разной обстановке — я встречался также с группой китайцев, которые хотели продолжить студенческое движение, зародившееся первоначально в связи с конфликтом вокруг островов Дяоюйдао, но с тех пор расширившееся. Хотя многие из нас уже не были студентами, мы по-прежнему хотели сохранить эту искру живых разговоров и активизма.

В этих разговорах вместе с нами участвовали физик Шэн Пин, приезжавший тогда в IAS, и математик Мо Цонцзян, перебравшийся в IAS из Университета Пёрдью. Кроме того, присутствовал на них и уже упоминавшийся Сян Учжун, приехавший в IAS примерно в то же время, что и я. Сян, казалось, обладал настоящим талантом оскорблять людей, причем не всегда осознанно. Я тоже иногда становился мишенью его таланта, возможно, нечаянной, но я никогда не позволял себе обижаться на него. Жена Сяна, очень милая женщина, постоянно пыталась сдерживать его и не допускать неловких ситуаций, но, по-моему, ей это удавалось лишь отчасти.

Что мне нравилось в наших встречах, так это то, что они регулярно давали возможность говорить по-китайски. Большую часть времени мы обсуждали сборник цитат Мао, известный также как «маленькая красная книжка»; правда, на самом деле красная книжка оказалась довольно толстой. Я использовал эту возможность, чтобы больше узнать о Мао и его знаменитом трактате, который у меня прежде не было возможности изучить в подробностях. Но со временем я устал от этих разговоров, в основном потому, что аспирант-физик по имени Ху Бэйлок, который вел наши дискуссии (и который учился в Гонконге в той же средней школе, что и я), относился к книге цитат Мао как к Священному Писанию.

Ху практически не давал нам возможности ни усомниться в каком-нибудь утверждении в книге, ни обсудить ее положения сколько-нибудь осмысленно; нам оставалось обсуждать только, где найти приличный китайский ресторан. Кажется, в Принстоне таких вообще не было, хотя одна такая точка, располагавшаяся в супермаркете, хвалилась тем, что там регулярно обедали два нобелевских лауреата из Китая, Ли Цзундао и Янг Чжэньнин. Правда, еда там, несмотря на все претензии заведения, мне не нравилась.

Иногда мы пробовали посещать китайские рестораны в Нью-Йорке. Ничего сенсационного нам там обнаружить тоже не удалось, но среди сотен, если не тысяч, китайских кафешек города и пригородов нашлось все же несколько тех, что удовлетворили наш коллективный вкус — по крайней мере на той неделе.

В июле 1971 г. было объявлено, что в феврале 1972 г. президент Никсон посетит Китай; это должен был быть первый визит президента США в Китай после прихода там к власти коммунистов в 1949 г., в год моего рождения. Казалось, Народная Республика открывается; Шэн и Мо начали поговаривать о переезде обратно в Китай. Многие знакомые уговаривали Шэна с женой, которые тогда ждали ребенка, не возвращаться, поскольку в материковом Китае им было бы очень трудно покупать многие необходимые вещи — или по крайней мере вещи, которыми они привыкли пользоваться в США. Их также пугали, отчасти в шутку, туалетами на улице, к которым им придется привыкать в Китае.

Как бы то ни было, Шэн с женой решили остаться в США, хотя позже, лет через двадцать, они переехали в Гонконг. А вот Мо уехал в Китай в 1972 г., несмотря на то что друзья и коллеги пытались его отговорить. Он оставил работу в Пёрдью и бросил почти все имущество, включая машину, которую попытался продать за небольшие деньги, но не нашел покупателей. Однако всего через полгода жизни в Китае Мо решил вернуться в США и поискать новую работу. В этом он был похож, наверное, на многих других людей, которых постигло быстрое разочарование из-за плохих условий жизни и мизерных зарплат в Китае. К несчастью, он вернулся в США в тот момент, когда здесь тоже было плохо с рабочими местами. Сян Учжун сказал, что он связался с бывшим научным руководителем Мо в Пёрдью — Шрирамом Абхьянкаром — и помог Мо вернуться на прежнее рабочее место. К счастью, Мо получил обратно и машину — он просто нашел ее на том самом месте, где оставил. И, насколько я слышал, никто даже не обобрал оставленную машину, не слил из нее бензин, не украл колпаки с колес.

Работая в IAS, я не тратил все свое время на размышления о гипотезе Калаби, потому что всегда люблю работать одновременно над несколькими задачами. Именно в год, проведенный в IAS, я начал работать над так называемыми минимальными поверхностями — условно говоря, это поверхность минимально возможной площади, ограниченная любой маленькой замкнутой петлей. Если взять проволочное кольцо и окунуть его в сосуд с мыльной водой, пузырь, который при этом образуется, будет на самом деле минимальной поверхностью с неположительной кривизной.

Я чувствовал, что этот вопрос обладает большим потенциалом. В частности, я видел в нем область, где новые методы из геометрического анализа могли бы дать большой выигрыш. В то время большинство ученых рассматривали задачу о минимальных поверхностях с точки зрения анализа. Геометры тем временем были заняты в основном собственно геометрическими аспектами этих задач. Все выглядело так, будто эти две группы стоят по разные стороны гигантской горы и видят совершенно разное. Я надеялся свести обе позиции воедино. В принципе, это пытались сделать и раньше, редко и случайно, но я мечтал о синтезе крупномасштабном и систематическом.

Область минимальных поверхностей восходит по крайней мере к XVIII в., к работе итальянского математика Жозефа-Луи Лагранжа и к исследованиям XIX в., проведенным бельгийским физиком Жозефом Плато. После множества экспериментов с мыльными пузырями Плато постулировал, что для любой простой замкнутой кривой можно найти минимальную поверхность, ограниченную этой кривой; известная гипотеза была доказана лишь в 1930 г.

Но в этой области по-прежнему оставалось множество интересных нерешенных задач. Дифференциальное исчисление не только помогает определить кратчайший путь между двумя точками на заданной поверхности; оно может также помочь определить минимальную возможную площадь, которую можно натянуть на заданную петлю. Поэтому я считал, что задачи о минимальной поверхности представляют собой отличный предмет и законную цель для геометрического анализа. Соответственно, за время работы в IAS я написал несколько статей на эту тему.

Академический год в IAS короток; он завершается в апреле и потому проходит очень быстро. К декабрю 1971 г., всего через несколько месяцев после начала моего контракта в IAS, мне пришлось уже думать о поиске работы на следующий год. У меня была временная виза F1 (неэмигрантская), которая рассчитана специально на студентов. Чтобы постоянно жить и работать в США, мне нужна была грин-карта. Без нее меня могли в любой момент вышвырнуть из страны и отослать обратно в Гонконг. В плане исследований это стало бы для меня большим шагом назад, поскольку в Гонконге в математике по сравнению с США почти ничего не происходило. Именно поэтому я с готовностью ухватился два года назад за возможность поехать в Америку.

В то же время, если бы я получил грин-карту, я стал бы объектом военного призыва — а ведь еще шла Вьетнамская война. Пол Янг — мой друг, работавший над диссертацией по математике в Беркли, — сказал, что меня, если вспомнить о месте моего рождения, скорее всего, призовут. Я не уверен, что он действительно знал, о чем говорил, но такая перспектива пугала меня до смерти. Я не хотел участвовать в той войне, у меня не было в ней никаких ставок, к тому же она всегда казалась мне бессмысленной. В голове у меня то и дело мелькали студенческие лозунги, которые я бесконечное число раз слышал в Беркли, — «Черта с два, мы не пойдем!». Хоть я и не ходил на демонстрации вместе с этими студентами, я определенно разделял их чувства.

Джим Саймонс, по-прежнему отвечавший за математическую программу в Стоуни-Брук, пообещал позаботиться о визе для меня, поэтому я согласился заключить с университетом контракт и начать работать в 1972 г. в должности доцента. Как оказалось, эта проблема решилась бы сама собой, поскольку в конце 1972 г. США прекратили вьетнамский призыв. Но я уже подписал контракт со Стоуни-Брук — туда и поехал, хотя и после короткого путешествия.

Когда в апреле закончился мой контракт с IAS, я сложил вещи на склад, отведенный для сотрудников, и полетел в Калифорнию, чтобы провести какое-то время с Юйюнь, которая по-прежнему работала постдоком в Калифорнийском университете в Сан-Диего (UCSD). Я снял неподалеку комнату в гостинице — тогда это стоило недорого. Я с огромным удовольствием общался с ней, когда она не была слишком занята своими исследованиями. Она дала мне понять, помимо всего прочего, что я отвратительно вожу машину, и попыталась чуть-чуть меня поднатаскать как водителя, хотя в тот раз я почти не продвинулся в этом искусстве. Когда же Юйюнь была занята на работе, я заходил на кафедру математики UCSD и разговаривал, помимо прочих, со специалистами по дифференциальной геометрии Тедом Френкелем и Леоном Грином. Проведя в Сан-Диего месяц или около того, я вновь распрощался с Юйюнь. После этого я, прежде чем лететь в Принстон за вещами и направиться в Нью-Йорк, заглянул к Чженю в Беркли.

Лам Пинфунь предложил отвезти меня на машине из IAS в Стоуни-Брук, расположенный на северной стороне Лонг-Айленда, примерно в 90 километрах к востоку от Нью-Йорка. Я втиснул свои пожитки в маленький трейлер компании U-Haul, прицепленный к его машине. Маршрут наш проходил прямо через Манхэттен, и Лам сказал, что нельзя проехать город насквозь и не остановиться в Чайна-тауне. Проехать по запруженным улицам этого района с прицепом, найти место для парковки и загнать машину в узкий промежуток было совсем не просто. Но это было забавно и в конечном итоге стало для меня хорошим началом. Тони Филипс — математик, до сих пор работающий в Стоуни-Брук, помог мне найти машину; я считал, что она мне понадобится, учитывая отдаленное расположение университета. Мы вместе с математиком из Стоуни-Брук Деннисом Салливаном (он в тот момент временно работал в Стоуни-Брук) проехали значительное расстояние, чтобы найти подержанную машину — «Фольксваген сквеарбэк», за который его хозяин просил $800. Машина, кажется, была в неплохом состоянии, но это не продлилось долго. На следующий день я сдал назад на парковке и врезался в колонну, разбив заднюю часть машины. Именно в тот момент я понял, что Юйюнь была права: мне необходимо лучше освоить вождение.

Не то чтобы в Стоуни-Брук было много мест, куда стоило бы поехать, — тогда в городе совершенно не было никакой культуры, хотя он и стал своего рода туристической достопримечательностью. Там был торговый центр, несколько магазинов и ресторанов — и почти ничего больше. В этом был и положительный момент — при почти полном отсутствии в окрестностях привлекательных мест я, как обычно, был сосредоточен на математике.

Я нашел квартирку с одной спальней недалеко от кампуса. Чтобы немного сэкономить, я сдал половину квартиры аспиранту из Гонконга, который спал на диване. Мы начали было готовить ужин совместно, но, как и в Беркли, этот эксперимент не затянулся. В искусстве кулинарии я за последнюю пару лет практически не продвинулся. Я готовил настолько плохо, что мой квартирант взял дело на себя; вероятно, он считал это вопросом выживания.

Единственное, что я умел готовить, был рис; у меня даже была рисоварка, придуманная специально для этого. Я обычно готовил на обед именно рис — в те дни это помогало мне экономить. Саймонс, заработавший впоследствии миллиарды долларов в хедж-фондах, уже и тогда неплохо зарабатывал на фондовой бирже. Он иногда подсмеивался надо мной и моей экономией, хотя и довольно добродушно. «Вот идет Яу, — иногда задумчиво произносил он, — он идет домой есть рис».

В конце 1972 г. Чжень был в творческом отпуске в Курантовском институте Нью-Йоркского университета и заехал в Стоуни-Брук навестить своего друга Янг Чжэньнина. Янг — нобелевский лауреат — первым из крупных фигур приехал в Стоуни-Брук; по контракту он должен был принять Эйнштейновскую кафедру. Он прибыл туда в 1967 г., а позже стал первым директором открывшегося Института теоретической физики. Я знал его имя большую часть жизни, но никогда не встречался с ним, пока не приехал в Стоуни-Брук в 1972 г.

Будучи в городе, Чжень хотел также навестить Саймонса, с которым он в свое время работал над теорией Чженя — Саймонса — важной теорией в топологии, связанной также с квантовой физикой. Я должен был несколько дней возить Чженя по городу и, к счастью, успел ко времени его приезда немного подтянуть искусство вождения.

По пятницам в 16:00 Янг давал публичные лекции по фундаментальной физике. Я регулярно посещал эти лекции вместе с математиком Говардом Гарландом — профессором в Стоуни-Брук, получившим PhD в Беркли под руководством Чженя за несколько лет до меня. Вдохновившись лекциями Янга, Гарланд так заинтересовался физикой, что спросил у Чженя, нельзя ли ему сменить специализацию. Чжень сказал, что делать это уже поздно; к добру или к худу, он навсегда связан с математикой. Гарланд последовал совету Чженя и стал хорошим математиком; мало того, он выбрал для себя область на стыке математики и физики, что сделало его счастливым.

Первым курсом, который мне довелось вести в Стоуни-Брук, был начальный курс дифференциального исчисления; при этом я столкнулся с теми же трудностями, от которых страдал еще аспирантом в Беркли. Я по-прежнему говорил с сильным акцентом, и многие студенты с трудом понимали, что я говорю. Число слушателей курса после первой недели учебы резко упало — кто-то отказался от этого предмета, кто-то перешел в другие группы, занимавшиеся дифференциальным исчислением. К концу семестра осталось всего четверо студентов из более чем дюжины. Тем не менее эти четверо на отлично сдали итоговый экзамен и были настолько счастливы, что пригласили меня на обед, чтобы отпраздновать событие. С учетом большого отсева, мне кажется, этот курс можно было бы назвать условно успешным.

Молодой математик Рейнхард Шульц, проводивший в том году коллоквиум в Стоуни-Брук, незадолго до того опубликовал статью в журнале Американского математического общества, в которой показал, что 10-мерная «экзотическая» сфера должна обладать своего рода «непрерывной» симметрией. Экзотическая сфера топологически эквивалентна обычной евклидовой сфере той же размерности, но не соответствует более строгому критерию эквивалентности, известному как «диффеоморфизм». Термин «непрерывная симметрия», вероятно, проще всего осмыслить, если представить себе окружность. Окружность можно повернуть относительно центра на любой угол — 5°, 37° или 489°, и ее вид совершенно не изменится. Именно это мы понимаем под непрерывной симметрией, и именно такую симметрию Шульц разглядел у экзотической сферы. Квадрат, напротив, обладает «дискретной симметрией»; его вид не меняется только при повороте на угол 90° или угол, кратный этому. Если повернуть квадрат, к примеру, на 45°, он не будет выглядеть так же, как прежде. Вместо этого он как бы встанет на один угол и приобретет форму бейсбольной площадки.

В обычных условиях я не обратил бы особого внимания на статью Шульца, но год назад, еще до отъезда в IAS, Сян Учжун рассказал мне, что нашел пример 10-мерной экзотической сферы, не обладающий круговой симметрией. Хотя статья Сяна не была опубликована, он рассказывал об этом как о серьезном достижении, настолько монументальном, что оставшуюся часть года он мог больше ничего не делать. Позже Шульц опубликовал две статьи на эту тему, в которых утверждалось наличие круговой симметрии; его аргументы были доходчивы и показались мне верными. Возможно, Сян тоже с ними согласился, потому что, насколько я знаю, он никогда не пытался опубликовать собственную статью.

Это происшествие разбудило во мне интерес к предмету спора. Я вспомнил, что первая статья, которую опубликовал Хитчин после получения PhD, тоже имела отношение к 10-мерной экзотической сфере. Я применил результат Хитчина к задаче, над которой работал Сян, и обнаружил, что, хотя такая сфера могла поддерживать непрерывную круговую симметрию, она при этом не могла обладать непрерывной сферической симметрией. Я обсудил этот результат с Лоусоном, который тогда был в Стоуни-Брук, и он сделал несколько важных замечаний. Мы написали совместную статью, в которой свели воедино все наши результаты. Для меня эта статья стала важным этапом, поскольку в ней я впервые использовал геометрию, а именно кривизну, для доказательства чего-то, связанного с дифференциальной топологией. Позже я воспользовался гипотезой Калаби — геометрический конструкт — для доказательства разных вещей в топологии, но эта совместная с Лоусоном статья стала моим первым шагом в эту область — а толчком к ней отчасти послужили смелые утверждения Сяна.

В Стоуни-Брук я продолжал усердно работать над гипотезой Калаби, чередуя ее с другими своими исследовательскими проектами, особенно в области минимальных поверхностей, и с преподавательскими обязанностями. Я работал, к примеру, совместно с французским математиком Жаном-Пьером Бургиньоном, который находился в Стоуни-Брук в 1972–1973 гг., одновременно со мной. Мы пробовали разные подходы, которые, в принципе, могли бы помочь нам найти контрпример к гипотезе Калаби. Не забывайте, что обнаружение одного-единственного достоверного контрпримера равносильно доказательству ошибочности любой гипотезы.

Работа, кажется, шла хорошо. Когда я был у Чженя в Нью-Йорке и сказал ему, что близок к успеху и вот-вот найду контрпример, он, кажется, просто не понял, о чем я говорю. Когда я объяснил подробнее, он, судя по внешней реакции, даже не заинтересовался таким развитием событий, по крайней мере потенциальным. Я был поражен тем, насколько различались наши реакции. Когда я впервые столкнулся с гипотезой Калаби, роясь в материалах математической библиотеки в Беркли, я был восхищен до глубины души. Задача захватила меня, я всем существом ощутил, что передо мной нечто, что я просто должен доказать. Неважно, что именно мне удалось бы доказать — что гипотеза верна или что она ошибочна, отказаться от этой задачи я не мог. Чжень, очевидно, ничего подобного не ощущал. У него были свои интересы — вещи, которые были ему небезразличны, — но это предположение по какой-то причине оставило его равнодушным.

Меня, однако, вела в работе над этой задачей убежденность в том, что аналитические методы, которые я освоил под руководством Морри, могут оказаться бесценными при решении задачи Калаби. Главной моей целью в предыдущем году в IAS и в текущем году в Стоуни-Брук была разработка «оценок» для решений сильно нелинейных дифференциальных уравнений в частных производных — уравнений того типа, в которых записана гипотеза Калаби. Это непростое дело, потому что решения этих уравнений — не отдельные числа, но скорее функции, то есть соотношения, в которых заданному входному значению соответствует единственное значение на выходе. В тех случаях, когда речь идет о полностью нелинейных уравнениях, мы не можем рассчитывать на нахождение точного решения уравнения, скажем, в виде формулы, которую можно записать в явном виде, во всех замечательных подробностях. Все, на что мы можем надеяться, — это найти приближенное решение, или оценку, а затем изложить процедуру дальнейшего уточнения этой оценки и показать, что она в конечном итоге сходится к реальному решению.

Я потихоньку приближался к успеху в выводе оценок для весьма важного линейного дифференциального уравнения, и это стало своеобразным поворотным пунктом в моей карьере, поскольку с тех пор я часто полагался на этот общий подход. Я особенно гордился одной из полученных оценок, которую показал позже в том году Луису Ниренбергу из Курантовского института — ведущему специалисту по дифференциальным уравнениям в частных производных. Тот факт, что Ниренберг не был знаком с этой оценкой, меня страшно обрадовал, поскольку, учитывая его исчерпывающие знания по предмету, это позволяло предположить, что я сделал нечто новое. Эта оценка оказалась полезна мне в решении конкретной задачи, но, помимо этого, она послужила и более общей цели, поскольку помогла продвинуться в том новом направлении, по которому я с тех пор продолжаю следовать.

В том же году в Стоуни-Брук я, как уже упоминал, усердно работал над темой минимальных поверхностей. Моя статья в двух частях на эту тему была только что принята к публикации American Journal of Mathematics. Я не считал эту статью такой уж прекрасной, тем не менее она была замечена. В частности, она привлекла внимание Роберта Оссермана — стэнфордского математика, внесшего важнейший вклад в теорию минимальных поверхностей. Оссерман был достаточно впечатлен моей статьей и кое-какими связанными с ней моими препринтами, чтобы пригласить меня провести следующий, 1973/74 учебный год в Стэнфорде.

Меня этот вариант очень устраивал, не только потому, что Стэнфорд был (и остается) великим университетом, но также потому, что Юйюнь, на которую я по-прежнему имел виды, только что заключила контракт на постдокторальные исследования в Стэнфорде, которые должны были начаться осенью 1973 г. Два года мы провели в разных концах страны — она в Сан-Диего, а я в Нью-Джерси и Нью-Йорке. Теперь мы наконец получили шанс оказаться «на одном берегу» — более того, в одном университетском кампусе. Эта перспектива меня очень радовала, хотя я понимал, что для наших отношений это станет серьезным испытанием.

Договоренность со Стэнфордом оказалась своевременной и еще по одной причине. Я тогда уже планировал принять участие в крупной конференции по дифференциальной геометрии, которая должна была проходить в Стэнфорде с 30 июля по 17 августа 1973 г. Ожидалось появление многих крупных игроков со всего мира, и я не хотел пропустить такое событие.

Автомобиль — значимая часть культуры Калифорнии, о чем свидетельствуют несколько хитов группы Beach Boys: это «Little Deuce Coupe», «I Get Around», «In My Car». Я решил, что мне там тоже потребуется машина, и это означало, что нужно будет проехать на своем «Фольксвагене» через всю страну — пугающая перспектива с учетом моего очень спорного послужного списка по отношению к автомобилям. К счастью, Сян Вэньцзяо, аспирант Джима Саймонса, интересовавшийся дифференциальной геометрией, тоже хотел попасть на конференцию и предложил помощь в вождении машины. Не имея никакого опыта поездок на большие расстояния, я пошел в AAA за картами, водительской страховкой и дорожными чеками. Все дорожные чеки я потерял уже через пару дней, но в AAA отнеслись к этому с пониманием и выдали новые (в конце концов, именно для этого в основном и нужны дорожные чеки). Мы с Сяном спланировали маршрут так, чтобы по пути посетить Йеллоустоун и другие живописные места. Мы рассчитывали добираться до Калифорнии почти две недели, так что времени на осмотр достопримечательностей у нас было в достатке.

Где-то в мае мы отправились в путь, чтобы «увидеть США», как пела Дина Шор в старой рекламе «Шевроле». Я тогда впервые получил возможность оценить красоту природы Соединенных Штатов. Кроме того, за 5000 километров пути я успел почувствовать, насколько на самом деле велика эта страна. Мы проехали это расстояние практически без происшествий, если не считать спустившего колеса, которое Сян помог мне заменить где-то в жуткой глуши.

По пути в Стэнфорд мы остановились в Беркли. Я зашел к Чэн Шиуюэню, который недавно женился на молодой женщине, жившей по соседству с нами в те дни, когда мы с ним снимали жилье на Евклид-стрит. На следующее утро по пути на кафедру математики, где мы должны были встретиться с У Хунси, меня перехватил Сян Уи и затащил в свой кабинет поболтать. Поскольку тема касалась его непосредственно, я рассказал Сяну о недавней статье, в которой воспользовался дифференциальными уравнениями в частных производных из геометрии для решения задачи в топологии. Сян отмахнулся от моей работы, назвав ее тривиальной, и заявил, что мог бы доказать то же самое методами чистой топологии. При этом он продемонстрировал то же предубеждение, которое проявилось и на семинаре в Беркли, который я проводил по просьбе Чженя, на тему решения чисто топологических задач методами дифференциальной геометрии. В какой-то момент Сян тогда просто вылетел из комнаты, в присутствии Чженя и многих других, после резкого заявления о том, что топологам не нужна помощь геометров в решении топологических задач.

Пока мы были у него в кабинете, Сян подошел к доске, чтобы схематично обозначить свой подход — он вроде как должен был наглядно показать, почему не нужно применять геометрию к решению текущей топологической задачи. Однако примерно через час ему все еще не удалось убедить меня в правильности своей точки зрения. Внезапно Сян вышел из комнаты, сказав, что ему нужно в туалет. Я подождал какое-то время, но потом ушел, потому что подошло время ланча с У; больше я ничего о Сяне в тот раз не слышал.

Мы прибыли в Стэнфорд в июне, за месяц до даты начала той крупной конференции. Я снял квартиру на Юниверсити-авеню, бывшую когда-то помещением для прислуги в большом особняке. У этого жилища был один-единственный недостаток: там не было кухни. Когда вскоре после этого меня навестили Чжень с женой, миссис Чжень даже посмеялась надо мной, потому что плитка, на которой я готовил рис, стояла прямо по соседству с ванной комнатой. «То, что ты готовишь, попадет прямо туда», — сказала она со смехом, указывая на туалет.

Тем не менее квартира мне нравилась — с учетом названного недостатка, конечно, — и вскоре я подружился с китайской семьей, супружеской парой с двумя детьми, которая жила по соседству. Их дочь, кстати говоря, в конечном итоге вышла замуж за моего друга Ронни Чаня — гонконгского бизнесмена, который позже стал щедрым спонсором Гарвардского университета и различных математических проектов в Азии, к которым я имел отношение.

Оссерман выделил мне кабинет на втором этаже здания математического факультета. Комнатка была маленькая, но удачно расположенная, поскольку соседом у меня был Леон Саймон — австралийский математик, который очень скоро стал моим великолепным коллегой и другом. Саймон получил степень PhD всего за два года до этого в Аделаидском университете; мне кажется, что руководитель стэнфордской математической кафедры Дэвид Гилбарг проявил великолепное чутье, пригласив на кафедру выпускника такого отдаленного и не слишком престижного учебного заведения. Мы с Саймоном вместе стали научными руководителями нового аспиранта Рика Шёна, который был всего на год младше меня. Мне кажется, я оказался в нужном месте в нужное время, потому что очень ценил совместную работу с Саймоном и Шёном; тот и другой — по-настоящему оригинальные математики. Мы трое хорошо работали вместе; мы учились друг у друга, и наши сильные стороны дополняли друг друга. Я убежден: именно то, что наша ключевая группа работала в таком тесном сотрудничестве на протяжении нескольких лет, создало своего рода критическую массу, которая сыграла большую роль в становлении геометрического анализа как реальной области математики, а не просто неопределенного понятия, с которым я до этого играл совершенно один.

Я с нетерпением ждал Стэнфордской конференции, потому что она должна была стать по-настоящему международной; на ней ожидались практически все, кто сделал хоть что-нибудь в области дифференциальной геометрии. Чжень и Оссерман попросили меня прочитать две лекции на темы, связанные с работой по минимальным поверхностям, которую я проводил в IAS и Стоуни-Брук. Лоусон тоже собирался прочесть лекцию о нашем совместном проекте по экзотическим сферам. Так что мне было о чем подумать перед началом конференции — я готовил собственные выступления и гадал, что собирается рассказать Лоусон о наших совместных трудах.

Одна из лекций, которую я посетил на конференции, произвела на меня глубокое впечатление; прочел ее физик из Чикагского университета Роберт Герох. Герох рассказывал про теорему о положительной энергии — утверждение из ОТО, согласно которому полная масса или энергия любой изолированной системы — включая и саму Вселенную — должна быть положительна. Физики по большей части считали эту гипотезу верной, но не могли проверить ее. По мнению Героха, это по силам было сделать геометрам. Хотя большинство геометров в то время не слишком интересовалось физикой, меня эта идея увлекла. Я решил, что предположение Героха не слишком далеко от истины, с учетом того, что гипотезу можно было переформулировать в строго геометрических терминах: «Если плотность вещества в изолированной физической системе положительна, то полная масса этой физической системы, возникающая в результате действия гравитации, тоже должна быть положительной». Положительная плотность вещества подразумевает положительную среднюю кривизну, а кривизна занимает немалое место в мыслях геометров. Я лично никогда не устаю думать о кривизне, поэтому сразу начал прикидывать, какие методы из теории минимальных поверхностей можно было бы применить в этой ситуации. Я продолжал время от времени размышлять над этой задачей, пока мы с Шёном несколько лет спустя не получили возможности взяться за нее всерьез.

Но на конференции произошло еще одно событие, вскоре изменившее мою жизнь. Я разговаривал со множеством людей, включая Эудженио Калаби, Роберта Грина (из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе), Луиса Ниренберга и У Хунси, о дифференциальной геометрии, в том числе и об идеях, которые могли бы оказаться полезными в наступлении на гипотезу Калаби. В какой-то момент в разговоре я упомянул, что придумал пару надежных вроде бы контрпримеров. Слух об этом разошелся, и однажды вечером после обеда меня попросили устроить неформальную презентацию на эту тему. Послушать собралось человек тридцать, включая самого Калаби и нескольких его коллег из Университета Пенсильвании. В комнате, казалось, царило нетерпеливое ожидание, которое заставляло меня немного нервничать, хотя в материале я по-прежнему был уверен. Я говорил около часа, и все прошло гладко. Никто не заметил никаких ошибок в моих рассуждениях и не усомнился ни в одном из моих утверждений, а на все возникшие вопросы я без труда ответил.

По окончании доклада большинство слушателей покидало комнату с ощущением того, что мне удалось доказать ошибочность гипотезы Калаби. И сам Калаби, и Чжень дали мне понять, что считают мой контрпример вполне подходящим. Калаби не выглядел расстроенным; напротив, он, казалось, испытывал облегчение оттого, что вопрос этот наконец разрешился после почти 20 лет неопределенности. Чжень же сказал мне, что эта моя презентация стала кульминацией всей конференции, что, конечно, было приятно слышать.

Конференция завершилась в середине августа, и у меня осталось еще несколько недель на то, чтобы освоиться в Стэнфорде до начала осеннего семестра. Я продолжал работать с Саймоном и Шёном и одновременно знакомился с другими коллегами по кафедре. Я познакомился со специалистом по алгебраической геометрии Брюсом Беннетом — бывшим студентом лауреата Филдсовской медали из Японии Хэйсукэ Хиронаки и прекрасным математиком. Беннет мужчина крупный и очень мускулистый, однажды сломал дверь в комнату отдыха, причем не под влиянием какого-то деструктивного импульса, а просто потому, что спешил. Гаро Киремиджян, такой же младший преподаватель, как и я, тоже работал над комплексными многообразиями, и мы с ним много и плодотворно разговаривали на эти темы.

Кроме того, я проводил немало времени с Чун Кайлаем, специалистом по теории вероятностей, родившимся в Шанхае. Чун, который был лет на тридцать старше меня, любил гулять в парках Пало-Альто. Я часто присоединялся к нему на прогулках, во время которых он рассказывал истории и анекдоты о математиках постарше, таких как Чжень и Хуа, знаменитых своим соперничеством. Я был очень благодарным слушателем, так что из нас получалась хорошая компания.

В своих рассказах Чун всегда принимал сторону Хуа, вместе с которым много лет назад учился в Китае; для Чженя же у него никогда не находилось доброго слова. Из наших разговоров и последующих расспросов я узнал некоторые причины, по которым Чжень и Хуа не ладили, — эта ситуация имела отрицательные последствия для всего китайского математического сообщества, да и для меня лично.

По словам Чуна, Хуа считали гением, потому что он в свое время решил кое-какие крупные математические задачи, несмотря на тот факт, что вырос в бедной семье и должен был пробиваться в жизни самостоятельно при очень ограниченном уровне образования. Чжень в целом внес значительно больший вклад в науку, но это произошло несколько позже. Чжень не сталкивался с такими серьезными финансовыми трудностями, как Хуа, потому что его отец был судьей, а отец Хуа — лавочником, причем не слишком преуспевающим. В 1941 г. китайское правительство выдало Хуа первую в своей истории национальную научную награду — престижную премию, что-то наподобие Национальной медали науки, которую США начали выдавать парой десятилетий позже. Мне кажется, это стало ударом для Чженя, который в то время жил вместе с Хуа. С годами обида Чженя, возможно, еще выросла, потому что он так никогда и не получил этой премии, хотя даже Чун, который рассказывал мне эту историю и никогда даже близко не был соперником Чженю по статусу, получил позже серебряную медаль.

Трения между Чженем и Хуа начались, возможно, из-за этой мнимой обиды и с годами только усилились. Я замечал, что вражда часто начинается с пустяков, а вот закончить ее бывает очень непросто. Иногда вражда не заканчивается до тех пор, пока основные игроки не сходят со сцены и враждовать уже становится некому.

Чун был странным человеком и часто не находил общего языка с другими сотрудниками кафедры. С Сэмом Карлином, который тоже работал в области теории вероятностей, он, к примеру, вообще не разговаривал. Я же, хотя и был научным сотрудником, часто бывал на занятиях. Так, я присутствовал у Чуна на занятии по теории вероятностей, когда он рассказывал о броуновском движении — явлении, в основе которого лежит постоянное беспорядочное движение атомов и математическое объяснение которому первым дал Эйнштейн.

В конце семестра, уже после экзаменов, Чун дал студентам специальную задачу на дополнительные баллы, причем весьма сложную. Несколько студентов вложили в эту задачу серьезные усилия. Во время работы над задачей студентам потребовалась ссылка на некое топологическое утверждение, которое представлялось им верным. Гарвардский математик Энди Глисон, бывший в то время в Стэнфорде, посоветовал им обратиться к статье Казимежа Куратовского, посвященной именно этому вопросу. Вскоре после этого студенты представили Чуну свое решение задачи. Он, однако, остановил их, как только речь зашла о применение результата Куратовского. Кто-то из студентов упомянул, что об этом результате им рассказал Глисон. «Как я и думал», — сказал Чун или что-то в этом духе. После этого он быстро вышел из комнаты, хотя студенты не закончили свою презентацию.

Я присутствовал при всей этой сцене и был поражен. Я не мог поверить, что Чун отнесется к своим студентам настолько бессердечно (хотя со мной во время моего пребывания в Стэнфорде он был очень мил). Маури Брэмсон, бывший тогда аспирантом на кафедре математики в Стэнфорде, рассказал мне, что именно резкость Чуна в общении заставила его главным образом покинуть Стэнфорд и завершить работу над диссертацией в Корнеллском университете.

С Брэмсоном и другими младшими сотрудниками кафедры мы часто вместе ходили обедать. (Полагаю, что я тоже, несмотря на свою ученую степень и статус преподавателя, считался «младшим сотрудником»; в результате я, вероятно, общался с магистрантами и аспирантами чаще, чем большинство профессоров кафедры.) Любимым местом обедов у нас был Moon Palace, но по субботам мы, как правило, ходили в место под названием, кажется, Peking Gardens, где устраивался ланч по принципу шведского стола. Я помню, как в один из таких выходов Брэмсон умял пять полных тарелок еды, а затем два дня ничего не ел (хотя сам Брэмсон вспоминал, что «не мог обойтись без еды даже один день»). Владелица ресторанчика была счастлива, что кому-то так понравилась ее еда, и даже не взяла с него дополнительных денег.

Однажды, сидя в своем кабинете, я услышал, как кто-то за дверью говорит на прекрасном классическом китайском языке. Я решил, что это Чэн Шиуюэнь, который как раз тогда был в Стэнфорде, но оказалось, что это был магистрант по имени Дэвид Бэйли — мормон, только что получивший степень бакалавра в Университете Бригама Янга. Бэйли нужно было отчитаться по знанию иностранного языка. Во время подготовки я попытался подловить его, дав для перевода трудный отрывок текста. Он был написан «упрощенными», а не традиционными китайскими иероглифами, и в данном случае работать с упрощенным вариантом было куда сложнее, чем со стандартным. Я предполагал, что Бэйли столкнется с трудностями, но он прекрасно справился.

В другом случае я случайно услышал разговор Бэйли с аспирантом постарше, когда они сидели на диванчике возле моего кабинета. Бэйли работал над какой-то математической задачей и хотел узнать о процедуре публикации статьи в рецензируемом журнале у знающего человека. «Заниматься математикой — все равно что девку трахать, — сказал ему старший мудрый товарищ. — В первый раз, может, и будут какие-то затруднения, но в следующий раз, скорее всего, пойдет как по маслу». Я, пожалуй, не стал бы так формулировать, но совет, похоже, помог: Бэйли прекрасно проявил себя в математике, а потом переключился на информатику, где тоже добился успеха.

Что касается меня, то моя жизнь в Стэнфорде складывалась хорошо. Я встречался с Юйюнь так часто, как мог, хотя мы оба были заняты, так как только начинали работать на новых местах. Мы не могли проводить вместе много времени. Но мы с ней всегда вели достаточно независимую жизнь, что продолжается и сегодня, после 40 лет брака. Однако тогда наши отношения казались какими-то зыбкими, неустойчивыми. Я старался держать их в стороне от математического мира, пока не разберусь сам, что у нас двоих получится. В результате почти никто из моих коллег в те дни не знал о существовании Юйюнь или о моих чувствах к ней. Возможно, дело было в том, что я не мог рассказать об этих чувствах так же легко, как записать какое-нибудь математическое уравнение; может быть, именно поэтому прошло немало лет, прежде чем наши отношения оформились. В свою очередь можно сказать, что это особенность профессии, но мне кажется, что это, скорее, особенность того типа людей, который привлекает к себе эта профессия, — людей, которые, подобно мне, зачастую лучше владеют числами, чем словами.

Тем временем большинство людей на кафедре математики в Стэнфорде не жалели сил, чтобы помочь мне освоиться. И впервые в жизни у меня появилась секретарша — симпатичная китаянка по имени Фрэнсис Мак, которая должна была перепечатывать мои статьи; надо сказать, что это заметно ускорило работу и увеличило продуктивность. Я по-прежнему большую часть своего времени занимался математикой, но было также немало способов хорошо провести свободное время в перерыве. Всегда приятно было прогуляться по кампусу, территория которого поддерживалась в идеальном состоянии. Куда ни посмотри, видны были пальмы и холмы, а здания — в испанском колониальном стиле, с белыми оштукатуренными стенами и красными черепичными крышами — производили сильное впечатление. Иногда мы собирались группой, чтобы поиграть во фрисби на лужайке или в пинг-понг на столе возле моего кабинета. Мне никогда не приходилось долго искать компаньона, чтобы выйти в город в поисках китайской еды, и выбор мест для обеда здесь был лучше, чем в Принстоне.

В целом я был доволен Стэнфордом, а Стэнфорд, очевидно, был доволен мной. Немного позже той же осенью, после пары месяцев пребывания там, я встретился с Оссерманом и главой кафедры Ральфом Филлипсом, который предложил мне задержаться у них подольше. Мне предложили временное место доцента и согласились написать письмо с обещанием через год заключить пожизненный контракт.

Примерно в то же время место доцента предложили мне еще два университета — Джонса Хопкинса и Корнеллский. Я понятия не имел, откуда они обо мне узнали, но решил, что каким-то образом это связано с Чженем. Он был в дружеских отношениях с Чоу Вэйляном — видным математиком из Шанхая, работавшим на кафедре в Университете Джонса Хопкинса. Тем не менее предложение этого университета было не особенно привлекательным, в частности, потому, что, как я слышал, работа доцентом там, как правило, не вела к заключению постоянного контракта. Кроме того, Чжень в свое время был научным руководителем Ван Сяньчжуна из Пекина, который преподавал теперь в Корнелле. Серьезной приманкой для меня в Корнелле должно было, по идее, стать предложение Вана помочь найти для меня невесту-китаянку. Но для меня это не было реальным стимулом, поскольку кандидатура на должность жены у меня уже сложилась (хотя, откровенно говоря, трудно было сказать, далеко ли я продвинулся в этом направлении).

Хотя на тот момент я проработал в Стэнфорде всего несколько месяцев, мое положение казалось прочным. Я не испытывал особого давления, за исключением необходимости выбрать одно из нескольких весьма привлекательных предложений работы. Но я только начинал осваиваться в Стэнфорде, и мысль о новом переезде так скоро не слишком меня привлекала. Я предпочитал остаться на месте и наслаждаться жизнью в Калифорнии, может быть, даже немного расслабиться — хотя прежде слова «расслабиться» в моем словаре попросту не было. Тем не менее уровень стресса в моей жизни был тогда низким как никогда.

Примерно в то же время, в середине осени 1973 г., я получил короткую, хотя и вежливую, записку от Калаби. Он долгое время думал над моей августовской презентацией и, по зрелом размышлении, несколько аспектов ее показались ему странными. Он попросил меня схематически изобразить свои рассуждения на бумаге, чтобы он мог их как следует осмыслить. У меня руки до этого не дошли, но я понимал, что Калаби прав: мне нужно перевести свои рассуждения на следующий уровень — или, иными словами, нужно вернуться к выбранной «горе». Ибо если мой контрпример и правда верен, то гипотезу Калаби, которая не давалась математикам почти два десятилетия, можно было считать опровергнутой. Может быть, я тогда медлил со следующим шагом именно потому, что гипотеза мне нравилась и я не был готов писать для нее некролог.

Для меня письмо Калаби стало своего рода сигналом будильника. В следующие две недели я отложил все дела и работал почти без пауз, с короткими остановками на сон и еду. Я выбрал самый перспективный, как мне казалось, из своих контрпримеров и начал выстраивать доказательство, но оно не выдержало внимательного изучения. В последнюю минуту, когда я уже собирался добавить последние штрихи и закрыть тему, доказательство внезапно развалилось. Когда я просмотрел остальные возможные контрпримеры, которые рассматривал прежде, они, один за другим, тоже развалились. Результат разочаровал и взбесил меня, привел в такое возбужденное состояние, что я, по существу, не мог ни отдыхать, ни думать, ни вообще заниматься чем-то осмысленным. Вместо этого я продолжал лихорадочно работать — меня как будто охватила навязчивая идея — и был не в состоянии остановиться. Но чем дольше я этим занимался, тем отчетливее понимал, что моя стратегия обречена на поражение.

Я потратил две недели, едва не убив себя в попытках доказать ложность гипотезы Калаби. Теперь передо мной во весь рост встала перспектива того, что эта гипотеза — и Хитачи, и я, и многие другие наши коллеги считали ее «слишком хорошей, чтобы быть верной» — может в конечном итоге оказаться верной. И со временем я пришел к убеждению, что она просто должна быть верной. Так что я вынужден был поменять курс на 180° и направить все усилия на доказательство того, что Калаби все это время был прав. Я не знал определенно, как к этому подступиться, но одно было очевидно с самого начала: это была непростая задача.