16

От консенсуса к кризису, 1912–1937

Император Мэйдзи скончался в 1912 году. Его сменил император Тайсё, который правил до 1926 года. Это династическое событие обозначает не только смену хронологического периода . В эпоху Тайсё стало очевидно, что модернизация набрала удивительные темпы развития – иногда они радовали, а иногда пугали. Это было совсем непохоже на то, что происходило 1300 лет назад, когда немногочисленная знать двора Ямато неторопливо перенимала лучшие достижения материковой цивилизации. В обществе быстро распространились западные политические идеи и культурные ценности. Массовая грамотность и возможность путешествовать, ездить за границу открыли мир для японской интеллигенции из всех социальных слоев. Более того, все это происходило в то время, когда философия либерализма и обеспеченные конституцией политические, юридические и имущественные права укрепляли и расширяли развитие индивидуации – процесса становления личности, в ходе которого человек приходит к принятию себя и требует безусловного принятия собственного «я» от других. Если концепция личных прав направлена вовне, к обществу, то индивидуация устремлена внутрь: это психологический процесс и его развитие идет намного медленнее. И тем не менее, несмотря на не столь очевидный характер, это был важный элемент модернизации Японии.

Было бы неверно сбрасывать со счетов материальные стимулы и заботу о государственных интересах Японии, исчерпывающе выраженные в лозунге эпохи Мэйдзи «Обогатить страну, укрепить армию», или думать, что технологии и наука в это время отошли на второй план. Однако в тот короткий период, облик которого определили усилия огромного числа людей и работа скрытых внутренних сил, таких как индивидуация, у реакции Японии на Запад была и другая сторона. В эпоху Мэйдзи и после нее люди, не имеющие непосредственного отношения к политическому и экономическому устройству страны и даже отчужденные от него, стали поборниками культурных перемен. Эти люди оставили свой след, особенно в бурной жизни Токио, который стал мегаполисом, бросив вызов принятым культурным и социальным ценностям или изменив их.

Живопись

Живопись Страны восходящего солнца целесообразно рассматривать в контексте многовековой художественной традиции так называемого японского стиля, а также интереса к западной живописи, зародившегося в период сёгуната Токугава. Оба живописных стиля в этом столетии стали «современными», влияние традиционных школ на отдельных художников ослабевало, а влияние Запада возрастало. Однако представлять японскую живопись как традиционную и статичную, а западную, наоборот, как оригинальную и склонную к экспериментам, неверно.

Первое объединение, посвященное возрождению и реформе традиционной японской живописи, возникло на волне увлечения всем западным в ранний период Мэйдзи. К ведущим представителям этой группы относился Окакура Тэнсин (1862–1913), педагог и полемист, известный на Западе благодаря книгам, написанным на английском языке (самая знаменитая из них, «Книга чая», была опубликована в Нью-Йорке в 1906 году). Любопытно, что художников, которых он поддерживал, например Ёкояму Тайкана (1868–1958), не так хорошо знают за пределами Японии. Прославившая Тайкана работа – свиток длиной 40 метров на тему превратностей жизни, грандиозная композиция, следующая за движением потока, текущего с гор к морю и наконец уходящего в облака (1923). Тайкан часто писал виды Тихого океана и горы Фудзи. Хотя его стиль связан со школой Кано, сам он возражал против этого сравнения и уверенным линиям старой школы предпочитал в своих работах тонкую игру теней и оттенков. Художник Симомура Кандзан (1873–1930) творил в другом стиле. Он с детства работал в школе Кано и пытался возродить древнейшие приемы живописи эпохи Хэйан. Два других художника при поддержке Окакуры Тэнсина развивали традиции ямато-э, но их манера письма резко отличалась: Ясуда Юкихико (1884–1978) создавал нежные, навевающие мечтательность картины, а Маэда Сейсон (1885–1977) великолепно передавал с помощью линии форму и характер предмета.

Традиционные элементы в современной японской живописи не ограничиваются отсылками к ямато-э и поздней школе Кано. По крайней мере, один известный современный художник напоминает нам о выразительности и демонстративности произведений периода Момояма. Кавабата Рюси (1885–1966), в юности изучавший западную живопись, затем перешел к стилю, который и он сам, и современные критики считают традиционным, поскольку картины пишутся тушью и акварельными красками на шелке или бумаге. В расцвете своего таланта он даже писал в японском стиле обнаженную натуру и не отказывался выставлять работы в таких галереях, где они точно привлекут широкое внимание. Учитывая смелость и независимость мысли Кавабаты, неудивительно, что он рассорился со многими существующими художественными салонами, которые считал слишком пуританскими. Начиная с 1928 года Кавабата руководил собственной школой Сэйрю Ся, которая существует сегодня и регулярно проводит выставки.

Томиока Тэссай (1837–1924) – один из поистине выдающихся современных японских мастеров кисти, начал творить еще в эпоху сёгуната Токугава: он был в числе художников-ученых, писавших картины в китайском стиле. Его работы вызывали восхищение других живописцев, но повторить технику Томиоки не удавалось никому. Даже в конце долгой жизни этого художника его работы отличала уникальная экспрессия. Некоторые критики не зря считают его лучшим японским художником стиля модерн, причем не только за смелое использование цвета.

Пока Тэссай бродил по сельской местности и писал картины, как умел только он один, молодые люди ехали за границу. Одним из первых был Курода Сэйки (1866–1924), который отправился во Францию, чтобы изучать юриспруденцию, и вернулся почти через десять лет, в 1890-х годах, профессиональным живописцем, работавшим в западном стиле. Именно он многое сделал для распространения фигуративной масляной живописи среди собратьев по цеху и знакомства с нею публики. Большое значение имеет в этом отношении его картина «У озера» (1897), изображающая японку в синем кимоно. Даже в то время мастера фигуративной живописи были способны произвести фурор, как это сделал Курода, выбрав для своего триптиха «Мудрость, Впечатление, Чувство» обнаженную натуру.

Учиться во Францию уехало немало амбициозных молодых художников. Оказавшись там, они в той или иной мере увлекались последними тенденциями современной живописи. Когда постимпрессионисты восстали против импрессионизма, положив начало фовизму, кубизму и абстракционизму, японские студенты с интересом отнеслись к этим новинкам – вернувшись на родину, они привезли с собой и законченные холсты, и инновационные живописные методы. О том, что происходило после их возвращения, о взаимоотношениях индивида с обществом и выбранным для работы стилем, в книгах, предназначенных для западных читателей, говорится очень немного. Например, Ясуи Сотаро (1888–1955) приехал в Японию в 1914 году, покинув дом 19-летним и проведя за границей восемь лет. Выставленная в 1915-м картина, на которой была изображена женщина, моющая ноги, написанная им в Европе, привлекла широкое внимание публики. В целом любовь к синему цвету и сложившийся у художника стиль напоминают о влиянии Сезанна, но через много лет после возвращения Ясуи все-таки избавился от творческой зависимости от французской школы и выработал собственную художественную манеру, отличительными чертами которой стали выверенная композиция и умение писать объем, заметно недостающий в традиционной японской живописи. Некоторые художники того периода были безусловно талантливы, но переключались с одного стиля на другой и никак не могли остановиться. Тем не менее в процессе своих творческих поисков они расширили представления зрителей – и покупателей – о приемлемом. Были и такие, кто просто копировал школу западной живописи и даже отдельных, легко узнаваемых европейских мастеров.

С Умэхарой Рюдзабуро (1888–1986) дело обстояло совсем не так. Он тоже в возрасте 20 лет отправился во Францию, учился в мастерской Ренуара и превзошел наставника в смелом использовании цвета. По мнению критиков, сравнение работ Умэхары с полотнами Руо, Сезанна, Ван Гога и Гогена раскрывает его уникальные способности в общих рамках западной живописи и вместе с тем привлекает внимание к отголоскам национальных японских традиций в его творчестве. Такие художники, как Умэхара, поднимают сложную проблему разграничения в живописи современных японских и чисто западных элементов. Данное разграничение имеет в Японии большое значение, оно очень важно, ведь там «свой» и «чужой» стиль относят к разным категориям на основании различий в материалах и принципах формального обучения. Схематизация, которую ведет за собой это деление на категории, имеет, впрочем, и достоинства, в частности облегчает критикам задачу в поисках по-настоящему японского стиля. Между тем художники – уже наши современники – продолжают по мере своих сил творить в мире, постоянно открывающем для них новые источники вдохновения и средства, чтобы его выразить.

Музыка

Хотя для западных любителей оперы Япония была увековечена Джакомо Пуччини в «Мадам Баттерфляй», мало кто знает, что через несколько лет после первой постановки в Милане в 1904 году партию Чио-Чио-сан в Лондоне исполнила японская певица, получившая образование дома. В 1914 году Ямада Косаку (1886–1965), тогда еще молодой человек, изучавший композиторское искусство в Берлине, вернулся домой, чтобы подобрать костюмы для оперы собственного сочинения. Однако началась война, Германия стала врагом, и Ямада остался в Японии. У его оперы не было большого успеха, но как автор песен он не имеет себе равных даже сегодня, а вдохновение, которое он давал другим создателям оперы, неоценимо . Влияние Ямады после 1914 года прослеживается также в инструментальных композициях и оркестровой музыке. Он организовывал первые профессиональные симфонические оркестры японских музыкантов, а также дирижировал ими, и вполне возможно, именно это стало его самым важным достижением, хотя произведения, написанные Ямадой для голоса, тоже были очень популярны. В ритуале, драме и простонародных развлечениях японские традиции отводили музыке важное место, однако трудно поверить, что зрители, заполняющие прекрасные концертные залы Токио, Киото и других городов, чтобы послушать симфонические оркестры, просто подчиняются общим нравственным предписаниям. В программу выступлений часто входят современные произведения всемирно известных композиторов, в частности Такэмицу Тору (1930–1996). Свой след в мире оставили и японские дирижеры, нередко предпочитающие работать с иностранными оркестрами .

Различные веяния соединялись, порождая широкое увлечение инструментальной и вокальной музыкой в западном стиле, созданной за границей или в самой Японии. До недавнего времени именно так преподавали музыку в государственных школах, где исполнение народных песен разнообразного происхождения всегда было важной и при этом веселой частью учебной программы. Ведущим учреждением культуры, пропагандировавшим западную классическую музыку после реставрации Мэйдзи, стала правительственная Токийская школа музыки, где, кстати, учился Ямада, перед тем как уехать за границу. У образованного общества вкус формировали увлеченные своим делом музыкальные критики, а специализированные журналы, в которых они публиковались, пользовались немалой популярностью. В 1914 году в Японии открылось собственное производство патефонных пластинок, что позволило публике слушать лучших исполнителей мира, которые вскоре начали включать Японию в расписание своих концертных туров. И наконец, нельзя недооценивать мощнейшее влияние радио. Широкое вещание пришло в Японию почти одновременно с таковым в передовых странах Запада, и официальная радиовещательная корпорация Nihon Hoso Kyokai, созданная в 1926 году, обладала всеми полномочиями и привилегиями государственной монополии. Как и ее аналоги в других государствах, N.H.K. содействовала развитию собственных оркестров, не имевших у себя на родине конкурентов.

Официальная поддержка и улучшение способов связи помогли сохранить интерес к традиционным японским музыкальным инструментам и стилям музыки. Был возрожден и получил новый статус в официальных и религиозных церемониях оживившегося двора гагаку, почти исчезнувший перед реставрацией. В эпоху Мэйдзи бамбуковую флейту сякухати услышать на публике можно было нечасто, но в домашней жизни она, можно сказать, пережила нечто вроде возрождения. Струнный инструмент кото, известный еще при хэйанском дворе, в ХХ веке приобрел популярность у представителей среднего класса. Слепой музыкант-виртуоз Мияги Митио (1894–1956) сделал множество записей и часто давал концерты, в том числе в Европе. Он не только исполнял произведения из сложившегося репертуара, но и соединял традиционные инструменты с западными, например кото со скрипкой, чтобы получить новые музыкальные образы. Иногда кото, до ХХ века бывший в основном солирующим инструментом, присоединяли к сякухати и сямисэну – это трио оказалось потрясающим для исполнения камерных композиций.

Возможно, такие новшества, как оперы Ямады, не обладали, что называется, внутренними достоинствами, однако они были необходимым предварительным условием для более полного культурного обмена с остальным миром. Сямисэн никогда не терял популярности, обретенной в эпоху Эдо, когда он служил основным инструментом домашних и общественных развлечений. В современной Японии написано бесчисленное множество мелодий и песен с участием сямисэна, и именно в популярной музыке сочетание японских инструментов с западными остается свободным, естественным и – это трудно не признать – успешным. Более того, лучшие популярные песни часто можно было считать сочиненными на злобу дня, что по прошествии некоторого времени становится интересным как отголосок настроений прошлого. Вот, например, слова из песни, созданной после Парижской мирной конференции 1919 года, когда Лига Наций предоставила Японии мандат на управление Маршалловыми островами:

Драматическое и развлекательное искусство

Традиционные сценические искусства более или менее сохранялись, несмотря на появление новых театральных форм и развитие киноиндустрии. Театр но пользовался официальной поддержкой бакуфу, позднее Ивакура Томоми считал его достойным помощи и содействия развлечениям благородных людей, а покровительство императора помогло актерам пережить трудные времена. Затем основную поддержку театру но оказывали частные лица – простые зрители и поклонники, желавшие изучать театральные искусства, в частности пение. В результате театр но занимает в спектре культуры Японии прочное, хотя и скромное место. А вот театр бунраку с трудом сохранился даже при протежировании власти.

Кабуки продолжает процветать в основном как коммерческий проект. Адаптация к меняющимся условиям началась в эпоху Мэйдзи, когда в театре, как и во многих других культурных областях Японии, появился собственный замечательный новатор. Итикава Дандзюро (1838–1903), одиннадцатый из выдающейся династии актеров, с помощью коллег успешно закрепил социальную респектабельность кабуки, а также ввел в репертуар разновидность исторической драмы, в которой, свободный от официальной цензуры, он пытался, по возможности аутентично, воссоздавать события прошлого. В середине эпохи Мэйдзи появилась новая ветвь кабуки – симпа. В этом театре давали пьесы, посвященные сначала современной политике, затем войнам Японии в Азии, затем драмы о громких преступлениях и других новостных материалах, а также инсценировки современной литературы, однако без особенного успеха. В традиционном кабуки новые пьесы, действие которых происходило до эпохи Мэйдзи, ставили люди, обладавшие широкой эрудицией и кругозором, такие как Цубоути Сёё (1859–1935), один из деятелей просвещения поздней эпохи Мэйдзи, переводчик Шекспира и реформатор театра. Среди современных драматургов, чьи пьесы шли в традиционном японском театре, был, по крайней мере, один иностранец – немецкий миссионер Герман Хеверс (1890–1977). Его пьесу в пяти действиях о событиях XVII века и гибели обратившейся в католицизм госпожи Грации Хосокава впервые поставили в 1940 году, и с тех пор она не сходит со сцены. С технической стороны, с появлением электричества изменилось театральное освещение, а с перестройкой театров и сама сцена, поэтому, хотя кабуки остается традиционным театром, он уже не слишком похож на тот, каким был в поздний период Эдо.

Влияние западной культуры вскоре заставило признать, что в кабуки и симпа слишком сильны акценты на сенсационность и стремление впечатлить зрителя, которые не позволяют им служить эффективным средством массовой информации и распространения идей. С конца эпохи Мэйдзи стал неизменным интерес к театру в западном стиле (его называли сингэки, или «новая драма»), сознательно отказывавшемуся от всех традиционных драматических форм в пользу интеллектуального и реалистичного подхода, нередко связанного с критикой общества. Одну группу непрофессиональных актеров, работавших в подобном более «развитом» театре, возглавлял Цубоути Сёё. Во главе другой стоял драматург и режиссер Осанаи Каору (1881–1928), который вместе с великим актером кабуки Итикавой Садандзи II (1880–1940) основал Дзию гэкидзё (Театр свободы) с профессиональными артистами. Садандзи сам играл в 1909 году в первом его спектакле – это была переведенная на японский язык модернистская драма Генрика Ибсена «Йун Габриэль Боркман». Репетиции шли, как потом стало известно, с помощью «газетных вырезок и наблюдений, которые присылал друг из Мюнхена, своими глазами видевший постановку “Боркмана”» . Как будто для того, чтобы сохранить связь с кабуки, в первой пьесе сингэки некоторые женские роли играли мужчины.

В следующие годы публике были представлены спектакли по пьесам современных русских, шведских, ирландских, немецких и английских драматургов, а также инсценировки произведений японских писателей. Обычно такие пьесы адресованы интеллектуалам (во всяком случае, в небольших театрах на Западе их ставят именно для таких людей), поэтому прямой угрозы для кассовых сборов кабуки театр сингэки не представлял. Как и в случае с западным искусством, иностранцу легко недооценить западный стиль драмы в Японии, отмахнуться от него, как от чего-то менее интересного, чем экзотический кабуки, и вместе с тем преуменьшить влияние, которое он оказывал на авторитетную и постоянно растущую группу японской интеллигенции. Например, главная тема «Йуна Габриэля Боркмана» – отношение гения к обществу – затрагивает универсальную фантазию интеллектуалов, несостоятельность уникума, титана мысли. Интерпретация этой темы в западном драматическом стиле ознаменовала собой переход на новый, очень важный художественный этап.

Самую большую конкуренцию кабуки составил кинематограф, новое поле для художественных усилий и по-настоящему массовое развлекательное искусство первой половины ХХ века. Кино не торопилось резко и окончательно порывать с существующими театральными традициями и методами актерской игры, однако создатели фильмов осваивали возможности нового выразительного средства с поистине вызывающей удивление скоростью. Первые ленты представляли собой сцены из спектаклей кабуки, отрывки из постановок симпа или короткие сцены с участием актеров симпа, где мужчины продолжали играть женские роли. Немые фильмы оживляли комментарии профессиональных чтецов (бэнси), которые объясняли зрителям происходящее на экране.

Первый настоящий кинотеатр был построен в 1903 году, а в 1918-м японские кинематографисты черпали вдохновение уже не в традиционном театре, а в иностранном кино. Крупные и общие планы, непрерывное действие, использование простой передвигающейся камеры, искусственное освещение, съемки вне павильона, субтитры и исполнение женских ролей актрисами помогли фильмам вырваться за рамки эстетических стандартов прошлого. Одной из первых лент, засвидетельствовавших технические возможности кинематографа, стала Сэй-но кагаяки («Блеск жизни»), снятая в 1918 году 25-летним Каэриямой Норимаса (1893–1964), большим поклонником Д. У. Гриффита. Он верил, что действие должно быть реалистичным, и в этом оказался не одинок. В 1921 году творческая группа под руководством Каору Осанаи, который по-прежнему являлся ведущей фигурой «новой драмы», выпустила фильм Родзё но рэйкон («Призраки на дороге»). В основу картины легли пьеса Максима Горького «На дне» и лента «Дитя улицы». Это один из первых примеров «фильма-настроения», который считается особым видом японского кинематографического искусства, далекого от мира кабуки с визуальной точки зрения, однако вызывающего не менее сильные чувства.

Создатели фильмов особенно стремились запечатлеть работу тех сил, которые они полагали величайшими в мире: любви в семье и товарищества между мужчинами. Они предпочитали наблюдать эти чувства не в редкие моменты драматического обострения, как в сюжетных лентах, а в характерные моменты преодоления длительных трудностей. Фильм «Призраки на дороге», который снимали на природе ранней зимой в горах центральной Японии, уводит своих персонажей далеко от шума и толпы, в край безжизненных пейзажей и пасмурного неба, где мужчины и женщины бессмысленно бродят на фоне мрачных гор и темного леса .

В поисках коммерческого успеха и стремлении превзойти конкурентов кинокомпании выпускали множество самых разных фильмов: мелодрамы в стиле симпа, комедии абсурда, ленты о повседневной жизни в серьезном или юмористическом ключе, сентиментальные фильмы «о матерях», аналоги западных боевиков, где место перестрелок занимали битвы на мечах, а также с конца 1920-х годов картины, посвященные критике общества, в современных и в исторических декорациях. Фильм 1929 года Дзандзин дзамба кэн («Меч, рубящий людей и пронзающий коней») об одиноком самурае, который ведет тяжелую жизнь в борьбе с феодальной системой, – прекрасный образец кино, призванного вызвать у зрителя возмущение социальным неравенством. В 1930-е, с ужесточением цензуры, число идеологических фильмов пошло на убыль. Примерно тогда же появилось звуковое кино, и бэнси постигла та же участь, что и актеров, исполнявших женские роли, десятилетием ранее, хотя они сдались не без протестов.

Распространение звукового кино в 1930-х годах совпало с более активным, чем когда-либо, интересом к созданию фильмов на основе литературных произведений. То, что лучшие из этих картин рассматриваются как выдающиеся образцы нового искусства, а не просто как романы, перенесенные на пленку, – показатель зрелости кинематографистов. Среди лучших лент, снятых по литературным произведениям того периода, весьма реалистичных и весьма невеселых, Хадака-но мати («Голый город») о человеке, обманутом и отвергнутом миром, Нанива Эредзи («Осакская элегия») о темной стороне жизни привлекательной девушки-телефонистки и Гион-но симай («Гионские сестры»). Интересно мнение Андерсона и Ричи о последнем фильме, который вышел в 1936 году и был оценен рядом критиков как лучшая довоенная звуковая лента.

Название фильма – «Гионские сестры», и он рассказывает о двух сестрах – гейшах из знаменитого района Гион в Киото. Младшая сестра – мога (презрительное сокращение от английского modern girl, современная девушка), поэтому она предпочитает игнорировать традиции своей профессии в частности и традиционного японского общества – в целом. Старшая сестра обладает всеми достоинствами гейши из древних легенд. Несмотря на то что кодекс гейши разрешает девушке иметь единственного покровителя, младшая сестра порхает от мужчины к мужчине в поисках легких денег. Кроме того, она решает, что и сестре необходим новый покровитель, так как прежний потерял все свои деньги. Она сообщает ему, что ее сестра больше для него недоступна. Все это время сама она поднимается по лестнице успеха, переходя от одного человека к другому – его начальнику. <…> Режиссер явно симпатизирует старшей сестре, и все же конец фильма оказывается для нее далеко не благоприятным. Однако ситуация такова, что зритель тоже должен сделать выбор, поскольку для японца (хотя бы для японца) проблема, поставленная в фильме, очень важна и выходит далеко за пределы узкого мира гейш. <…> Проецировать атмосферу места на происходящие события – непростая задача в стране, где минимализм и централизация делают различия тонкими, почти неразличимыми, но никогда узкие аллеи и задние комнаты чайных домиков Гиона не казались более… приглашающими. Для японцев эта картина – не просто срез жизни. Она выходит за рамки документального кино и передает подлинный, ни на что не похожий дух Гиона .

Приведенная цитата подтверждает и так ставшее очевидным: пришло время, когда создатели фильмов полностью осознали – то, чем они занимаются, способно превзойти другие выразительные средства в создании «психологического пространства».

Литература

Писатели в Японии и в других странах часто становились предвестниками индивидуации. Даже в традиционном обществе она никогда не отсутствовала полностью. Святых, ученых, военных героев, а также писателей и художников нередко считали исключительными людьми, заслуживающими определенной независимости мышления и образа жизни. И все же во времена сёгуната Токугава большинство литераторов смотрели на человека взглядом повествователя, а не взглядом поэта-романтика и видели в нем лишь одну из деталей огромной мозаики природы и общества.

Непримечательная индивидуация традиционного типа характеризует произведения двух писателей раннего и среднего периода Мэйдзи: Масаоки Сики (1867–1902) и Хигути Итиё (1872–1896). Сики происходил из самурайской семьи. На жизнь он зарабатывал журналистикой, однако его ставят в один ряд с Басё, Бусоном и Исса как одного из четырех великих мастеров классической традиции хайку. Вот два из них.

Хигути Итиё, писательнице редкого таланта, суждено было жить в бедности и рано умереть, однако она успела оставить проницательный лирический отчет о жизни знаменитого столичного квартала Ёсивара, рядом с которым некоторое время держала небольшой магазин (Такэкурабэ – «Сверстники»). В соответствии с выбранной темой это произведение следует литературным традициям эпохи Эдо – отдельные эпизоды складываются в жанровую картину целого изменчивого мира и его образа жизни, увиденного глазами группы подростков. В других работах, особенно в коротких рассказах Нигори («Мутный поток») и Юсан-я («Тринадцатая ночь»), Хигути уже сосредоточилась в большей степени на обстоятельствах жизни и страданиях одного человека. Проживи она дольше, возможно, начала бы более глубоко развивать эту тему…

К концу эпохи Мэйдзи под влиянием европейской культуры судьба личности стала почти обыденной темой художественной литературы. В лице Нацумэ Сосэки (1867–1916) Япония обрела мастера новой литературной формы: современного романа. Сосэки получил должность профессора в Токийском императорском университете, но позднее оставил ее ради работы в газете «Асахи» и был одним из первопроходцев литературного возрождения. Он написал множество романов – коротких, прекрасно продуманных и рефлексивных. Главной темой его творчества была роль личности в обществе, и хотя ранние книги Сосэки написаны в легком сатирическом тоне, со временем он начал смотреть на возможность достижения человеком настоящего счастья все более пессимистично. Если говорить коротко, в творчестве Сосэки процесс индивидуации зашел достаточно далеко, чтобы стать пугающим.

Единственным, кто мог сравниться с Сосэки в литературном мире поздней эпохи Мэйдзи, был романист и автор коротких рассказов Мори Огай (1862–1922). Мори получил специальность врача, стал армейским хирургом, то есть так же, как Сосэки, являлся представителем нового профессионального среднего класса, представители которого имели возможность путешествовать и учиться за границей. При этом он прекрасно знал несколько языков и активно переводил европейские (в первую очередь немецкие) романы и пьесы, впервые представив своим соотечественникам многие шедевры литературы Старого Света, а его собственные произведения, получившие в свое время признание и читаемые до сих пор, отличают отработанная до мелочей композиция и психологичный реалистический стиль, в популяризацию которого он внес немалый вклад. Мори рассматривал модернизацию как в целом перспективную необходимость и был в этом заодно с большей частью интеллигенции своего времени. Отчуждение пока оставалось делом будущего (возможно, впервые оно проявилось в мрачных настроениях Нацумэ Сосэки).

Сосэки и Мори, каждый так, как было присуще именно ему, писали своего рода «натуралистические» романы – этот жанр занимал тогда в японской художественной литературе первое место. Хотя термин «натурализм» в настоящее время настолько истрепан, что стал практически бесполезным для оценки художественного произведения, на рубеже XIX и XX веков он означал решительный разрыв с прошлым – по-настоящему важный. Традиции художественной прозы позднетокугавского периода, представленной легкими сатирическими зарисовками либо моралистическими трактатами, продолжали существовать и в эпоху Мэйдзи. Отрицая ценность этих традиций, натурализм уделял особое внимание реальности, которая с присущей ей серьезностью намерений выражала весь спектр человеческих эмоций, от самых благородных до низменных. Провозвестниками нового взгляда были известный критик Цубоути Сёё и писатель Футабатэй Симэй (1864–1909). Оба они, осуждая современные японские веяния, опирались на прекрасное знание европейской литературы (прежде всего французской, русской и английской). В XIX веке в Старом Свете жанр романа не в последнюю очередь развивался как средство изучения личности человека. Роман стал основной литературной формой на Западе, а вскоре и в Японии занял положение, которое у него было в эпоху Хэйан.

Как и в других странах, повышенный интерес к реализму в Японии повлек за собой возникновение неприкрашенной прозы. Японских писателей, работавших в натуралистическом жанре, вряд ли можно признать мастерами стиля, хотя они оставили после себя вполне достойную традицию писать романы разговорным языком. Самое заметное отличие японских авторов от европейских коллег заключалось в отсутствующей – в той или иной степени – объективной озабоченности состоянием общества. Реальность они понимали прежде всего как то, что произошло лично с ними, какими бы тривиальными ни были эти события. В результате, хотя такой незамутненный натурализм как литературное течение оказался недолговечным, он сумел сформировать не только стойкую тенденцию использовать повседневный язык, но и автобиографический, исповедный стиль так называемого эго-романа. Художественная литература вместе с прекрасным языком переживала упадок, и основным содержанием многих японских романов начала ХХ века стала слабо структурированная эмоциональная субъективность. Отчасти это была глубоко личная, полуромантическая реакция растерянности на очень уж быструю модернизацию и давление идеологии кокутай – своего рода «внутренняя эмиграция». Помимо этого, в эго-романе можно обнаружить отголоски древних традиций дневников (никки) и записок дзуйхицу.

В худшем своем виде эго-роман бессодержателен и безвкусен – но только в худшем. Фактически японская культура многим обязана ранним представителям натурализма, а также плеяде более поздних писателей, таких как Симадзаки Тосон (1872–1943), Нагаи Кафу (1879–1959), Сига Наоя (1883–1971), Танидзаки Дзюнъитиро (1886–1965) и Акутагава Рюноскэ (1892–1927). Эти и другие не столь яркие таланты оставили множество литературных произведений, неизбежно разных по качеству, но бесспорно современных и бесспорно японских. Более того, в обществе, пронизанном конфуцианским презрением к роману и его сочинителям, им удалось утвердить художественную целостность одного и социальную респектабельность других. Однако важнее всего было то, что их усилия свидетельствовали о неудержимости и универсальности модернизации Японии, которая затрагивала все области жизни и все слои населения всеобъемлющим и часто болезненно ошеломляющим образом.

Идеология

За исключением кино и популярной западной музыки влияние экзотических культурных форм в Японии поначалу было ограничено. Однако тот факт, что увлекалось ими меньшинство, их значение не умаляет, поскольку городская интеллигенция, которая интересовалась новыми достижениями в области искусства и литературы, так же активно проявляла себя в сфере науки и политических убеждений. На деятельность этого нового социального слоя всесторонне влияла все та же динамика инноваций и индивидуации, обладавшая все тем же разрушительным и мятежным потенциалом. В целом, в начале эпохи Мэйдзи японские власти допускали культурное разнообразие и даже поощряли его. Тем не менее они всегда настороженно относились к тем, кто открыто выступал за радикальное изменение политического порядка, и порой сурово подавляли таких «выступающих». В 1937 году политика и культура демонстративно слились в официальной идеологии кокутай, выражающей национальную и государственную сущность Японии.

В значительной степени повышенное внимание властей к идеологии в 1930-е было защитной реакцией на левую агитацию предыдущего десятилетия. На развитие пролетарского движения повлияли международные события (потрясения Первой мировой войны и захват власти большевиками в России), а также внутренние обстоятельства: увеличение численности рабочих, постепенное разорение крестьян и общий рост классового сознания. В самой «сырой» форме левый радикализм провозглашали, а иногда и воплощали на практике лидеры коммунистов и анархистов, которые полностью отвергали идею государства как большой семьи и стояли за его обязательное насильственное уничтожение вместе с капитализмом. Пролетарское движение действовало и в несколько иной плоскости, поощряя ученых и писателей вводить в свое творчество социальную критику, в частности марксистские идеи классовой борьбы. Некоторые профессора, в частности искренне непоколебимый Каваками Хадзимэ (1879–1946) из Токийского университета, обращались к пропаганде идей Маркса и Ленина, как и многие другие менее заметные деятели, обладавшие литературным талантом. Со временем кое-кто из них столкнулся с проблемой приложения теории к практике – реальной ситуации, которую они наблюдали в Японии. Началась бурная полемика.

Правительство в конце 1920-х – начале 1930-х годов энергично вставало на защиту не только национального образования, но и частной собственности. В 1928 году, например, по подозрению в нарушении закона об охране общественного порядка было арестовано около 3500 человек, и в дальнейшем их число продолжало ежегодно увеличиваться (закон был направлен не против терактов или саботажа, а против организованных высказываний революционных взглядов), пока в 1933-м не достигло рекордной цифры – 14 500 человек. К 1937 году протесты коммунистов и сочувствующих им были практически подавлены (число арестованных снизилось до 1500). Немногие из них действительно предстали перед судом за «преступления мысли» и получили тюремные сроки, однако опасность оказаться не в ладах с законом была реальной, и после 1932 года многих из тех, кого освободили без суда, поместили под сложную систему надзора, обязав при этом сотрудничать с властями.

Некоторые лидеры интеллигенции, в частности журналисты, неожиданно присоединились к мнению власти, объявив, что «стихи – это бомбы», и, хотя их изданиям не удалось установить высокие художественные стандарты, из таких редакций вышло немало яростных бойцов. Кобаяси Такидзи – один из немногих пролетарских писателей, произведения которого остаются популярными и сегодня. Он привлек внимание читателей рассказом «15 марта 1928 года», посвященным первому жестокому подавлению радикалов в 1928-м, но настоящий успех имел его роман Kani Kōsen («Краболов»), написанный в 1929-м, в котором Кобаяси в том числе описывает возмутительное притеснение экипажа судна в северных водах контролерами. В конце концов приверженность Кобаяси запрещенной коммунистической идеологии вынудила его уйти в подполье. В 1933 году он был пойман полицией и умер в тюрьме под пытками. Писателю было 29 лет.

Идеологический и политический экстремизм отчасти оказался побочным продуктом демократии Тайсё, несколько иллюзорного укрепления идей и форм политического либерализма в 1912–1926 годах. Самым заметным проявлением этой «демократии» стало учреждение в 1919-м партийного правительства, предусмотренное не поправкой к конституции, а более прагматичным соглашением. Впрочем, в 1925-м она же ввела всеобщее избирательное право. Ведущим теоретиком демократии Тайсё был Ёсино Сакудзо (1878–1933), профессор Токийского императорского университета. Ёсино опубликовал несколько довольно сдержанных статей о политике в серьезных изданиях. Целевой аудиторией такого рода журналистики была небольшая, но постепенно увеличивающаяся прослойка населения, в первую очередь горожан, получивших образование за пределами обязательного шестилетнего. Статья Ёсино Мимпон сюги рон («О демократии») в Тюо корон («Центральное обозрение»), напечатанная в январе 1916 года, несмотря на то что она появилась до победы союзников в Первой мировой войне, получила широчайший отклик. В ней Ёсино выступал за расширение права голоса и роли представителей общественности в рамках существующей конституционной системы как способа решения проблем, стоявших перед японской политикой. Сам он сформулировал это так: «Откуда доброжелательный император узнает, что такое общее благосостояние?»

Так же как некоторые художники соединяли традиционные японские философские или художественные приемы с западными идеями для решения собственных задач, Ёсино черпал идеи из множества источников.

Из конфуцианства он заимствовал концепцию благожелательного правления, но попытался установить ее на демократическую основу с помощью утилитаризма. От английских либералов он взял предложение ограничить полномочия старых властей (гэнро и бюрократии, в случае Японии) через укрепление парламента и так же ограничить влияние новой плутократии через всенародное избирательное право. Он даже немного заимствовал у немецких органицистов <…> поскольку соглашался с оценкой конституции Мэйдзи как фактического препятствия власти императора, при этом юридически оставляющего локус суверенитета именно за ним. <…> Чтобы переосмыслить символ традиций в лице императора, он осмотрительно задействовал иностранные элементы .

Ёсино, убежденного либерала эпохи Тайсё, в последующей реакции никогда публично не обвиняли, однако, разъясняя общественности сущность концепции кокутай, ревностные националисты значительно затруднили высказывания и изыскания по широкому кругу проблем, вышедших на первый план в период одноименной демократии. Марксисты академического толка, которые зашли в рациональном исследовании устройства общества намного дальше других ученых, были подавлены. Другие деятели, не марксисты, также оказались изгнаны из общественной жизни. В частности, Минобэ Тацукити (1873–1948), отставной глава юридического факультета Токийского императорского университета, профессор конституционного права и член палаты пэров, подвергся уничижительной критике, поскольку его взгляды на конституцию, которые в течение нескольких десятилетий считались образцом воззрений государственного бюрократизма, теперь виделись несовместимыми с жесткой теорией о неограниченной власти императора. Оскорбление в 1935 году такого известного и уважаемого деятеля, как Минобэ, к тому же получившее широкую огласку, отбило у менее известных ученых желание публично высказывать мнения, которые могли обернуться для них неприятностями. Влияние ультранационализма в середине 1930-х росло, а интеллектуальная жизнь неизбежно становилась беднее.

Стремясь к идеологическому конформизму, правительство задействовало методы одновременно и более тонкие, и более всеобъемлющие, чем массовые полицейские запугивания или публичное преследование отдельных выдающихся ученых и общественных деятелей. В первые десятилетия ХХ века японские дети, посещавшие школы обязательного шестилетнего начального образования, учились по единому официальному учебнику. Им внушалось особое представление об их национальной принадлежности. Уроки истории и формальной этики (сюсин) были уроками нравственного воспитания, на них рассказывали о том, как вести себя в уникальной государственной семье. Если сравнить учебник национальной истории 1920 года и его следующее издание в 1934-м, можно заметить существенное усиление нравоучительных, полурелигиозных интонаций там, где речь идет об императорском доме. В издании 1934 года есть новая глава под названием «Народный символ веры». В ней в доступной форме изложено то, что считалось значимыми особенностями японского государственного устройства: непрерывность императорской династии, упоминаемое в Нихон сёки повеление богини солнца своим потомкам властвовать над страной, милосердие императоров всех времен и верность их знаменитых подданных, а также связь между монархом и подданными, которую сравнивают с отношением между родителями и детьми .

Конечно, не одна Япония пыталась сделать уроки истории фундаментом поддержания существующего политического и социального порядка, но примечательно то, сколь тщательно официальную точку зрения внедряли в массы, с одной стороны, и как бдительно власть боролась против инакомыслия – с другой. Официальным усилиям сопутствовала определенная склонность к единообразию в общественных и интеллектуальных вопросах.

Самая амбициозная новая формулировка традиционализма, подготовленная одним из департаментов министерства образования, стала достоянием общественности в марте 1937 года. Речь идет о брошюре Кокутай-но Хонги («Сущность японской государственности»), а предназначена она была для учителей и учеников старших классов всей страны. Авторы раскритиковали индивидуализм, объявив его причиной идеологической и социальной неразберихи и кризиса и в конечном счете основой социализма, анархизма и коммунизма, и провозгласили, причем очень возвышенно, ценности, уже описанные ранее в учебнике истории. Внедряя эти ценности, правительство стремилось утвердить у японской молодежи воззрения, которые сделали бы ее орудием воли императора, выраженной в распоряжениях политиков, высокопоставленных чиновников, командующих армией и флотом. Не вдаваясь в объяснения экономических процессов и политических механизмов, стоявших за переменами в обществе, Кокутай-но Хонги, безусловно, была призвана вызвать ощущение эмоционального комфорта.

Наша национальная экономика – великое предприятие, основанное на великой августейшей воле его величества, повелевшего, чтобы империя продолжала развиваться во веки веков, и от нее зависит счастье и благополучие подданных; это не просто несвязанные действия, направленные на выполнение материальных желаний отдельных людей, как гласят доктрины западных экономистов .

Кроме того, Кокутай-но Хонги стремилась возвысить фигуру императора в умах молодого поколения, однако сознательно не привлекала внимания к реальным силам, манипулировавшим властью монарха. При этом брошюра игнорировала последние тенденции политической жизни, где происходило окончательное разрушение консенсуса, к которому общество обязывала конституция Мэйдзи.

Политика и экономика

Править, руководствуясь консенсусом, нелегко даже в благоприятных обстоятельствах, а в периоды масштабных и незапланированных перемен это просто невозможно. Авторитаризм конституции Мэйдзи говорит о том, что ее авторы хорошо это понимали. В глубинном смысле их детище обладает отчетливо статичными характеристиками, как будто новое государство по сути не слишком отличалось от старого хана – небольшого княжества, в основном автономного и иерархически упорядоченного. Но, конечно, это было не так, и к 1912 году одних только экономических изменений насчитывалось достаточно, чтобы создать серьезную нагрузку на традиционные методы политического контроля. Более того, если «старая Япония» была закрытой страной, то «новая Япония» стала частью международного водоворота политических и общественных событий. Нужно было иметь ясную голову и твердую руку, чтобы бережно вести страну, стараясь приглушить долетавшие издалека бурные отголоски большевистской революции в России и гражданской войны в Китае, даже если ни у кого не было желания воспользоваться ситуацией – несчастьями у соседей.

Хотя государством по-прежнему руководили опытные, правда пожилые, политики, после 1912 года их правление было уже не таким уверенным и, пожалуй, менее проницательным, чем раньше. Способные люди поднимались к власти на склоне жизни, своевременно сменив высокую должность в гражданской бюрократии на карьеру политика и мандат парламентария. Однако парламент все еще оставался лишь местом концентрации не вполне пока хорошо организованных интересов, а лидерам партий, представленных в нем, не хватало уверенности и престижа государственных деятелей эпохи Мэйдзи. Общую ситуацию ничуть не улучшало существование альтернативного пути к кабинетной службе через вооруженные силы и тем более не улучшал ряд жестоких политических убийств.

Несмотря на все эти трудности, в истории 1912–1937 годов были свои успехи. Больше того, некоторые из них, такие как период партийного правления в 1920-х или ориентирование на развитие тяжелой промышленности и реорганизация муниципального транспорта Токио в 1930-е годы, имели, как понятно теперь, долгосрочное значение. Это значит, что, хотя доминирующей нотой периода, о котором мы говорим, были скорее неудачи и они становились тем более печальными, что часто носили маску успеха, прошло еще недостаточно времени, дабы вынести окончательное суждение. Даже если ничего не анализировать, ясно, что в двух главных областях экономической и внутренней политики успехи и неудачи сменяли друг друга без какой бы то ни было видимой системы. Жители Японии середины ХХ века словно оказались в зыбучих песках, не имея ясного представления о том, как они туда попали, и не видя из них выхода .

Эпоха Тайсё началась со сложного внутриполитического кризиса, разрешение которого можно безоговорочно считать хорошим предзнаменованием эпохи ответственного партийного правительства в Японии. В конце 1912 года Кацура Таро стал премьер-министром в третий раз, после того как бескомпромиссность армии в обсуждении бюджета привела к падению второго кабинета Сайондзи, хотя у последнего было явное (партийное) большинство в палате представителей. Кацура, не имея голосов в нижней палате, воспользовался распоряжением императора, чтобы помешать своим оппонентам из Сэйюкай взять верх. Распоряжение Сэйюкай выполнять не спешило, Кацура потерпел сокрушительное поражение (и попутно подвергся ядовитой атаке за попытку манипулировать властью императора внепарламентскими методами) .

На повестке дня стояли следующие вопросы: во‐первых, о реакции бюрократического правительства на общественное мнение, которое выражал парламент, во‐вторых, о независимости и солидарности самих политических партий. В последнем вопросе маневры Кацуры на фоне сгущающихся в политике туч имели полезный, хотя и совершенно неожиданный побочный эффект. Еще до того как стать премьер-министром, он предвидел необходимость создания большого организованного блока сторонников в парламенте, и не только в нем, и вскоре после вступления в должность приступил к формированию новой политической партии. Кацура понимал, что гэнро, в том числе его бывший покровитель Ямагата Аритомо, теряют силу, поэтому политическим лидерам второго поколения, таким как он сам, приходится «приобретать» иные институционализированные источники власти. Кроме того, нужно было разработать дополнительные механизмы для обеспечения упорядоченных изменений в политическом мире, где по-прежнему не существовало полностью регламентированной процедуры выбора нового правительства. Партия Риккэн Досикай, которую Кацура основал в эти сумасшедшие месяцы, набрала силу и со временем смогла стать респектабельной парламентской альтернативой Сэйюкай.

За эту и другие победы на внутреннем политическом фронте, причиной которых стал кризис 1912–1913 годов, пришлось немало побороться, и плоды они принесли не сразу. Начало Первой мировой войны в 1914-м, напротив, обернулось неожиданными крупными выгодами внутри страны и за рубежом. Несмотря на то что Япония участвовала в ней в качестве союзницы Великобритании, неизвестный солдат не стал для японцев символической фигурой того времени. С оккупацией владений Германии в Китае (Шаньдун) и ее военно-морских баз на Марианских, Маршалловых и Каролинских островах к северу от экватора в западной части Тихого океана фактические боевые действия для Японии закончились – вдали от родных берегов и при небольших затратах.

Избавленная от разрушений и тягот войны, Япония преуспевала благодаря предпринимателям, которые воспользовались возможностью продать имеющиеся товары, расширить свой бизнес и выйти на мировые рынки. Люди, быстро сделавшие в то время состояние в судоходстве, вывели Японию на третье место в мире среди морских держав, после Великобритании и Соединенных Штатов Америки. Японские корабли перевозили военные грузы для союзников, а также продукцию растущей японской текстильной промышленности в Китай, Юго-Восточную Азию и Африку, в процессе вытесняя британских конкурентов. Теперь, когда Германия больше не могла поставлять товары химической и фармацевтической отраслей, японцы наладили собственное производство. В ответ на потребности машиностроительных заводов и судостроительных верфей они стали выплавлять больше чугуна и стали, особенно на заводах Явата на севере Кюсю.

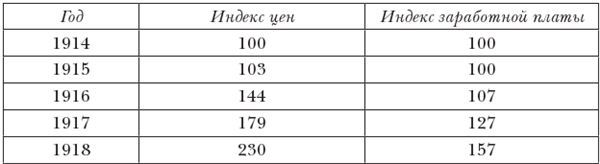

Индустриализация, как показывают цифры, приведенные ниже, шла вперед семимильными шагами.

В городах впечатляющие индустриальные сдвиги были видны невооруженным глазом, но изменения происходили и в сельской местности, где продолжало жить и работать множество людей. Трудные с сельскохозяйственной точки зрения земли с появлением гидроэлектростанций, которые возникли как следствие роста цен на уголь в условиях военного времени, снова были признаны небезнадежными. В течение двух десятилетий с момента ввода в действие гидроэлектростанции и другие источники электроэнергии бесперебойно обслуживали японскую промышленность, а также крестьянские хозяйства в сельских районах, даже если в них была всего одна лампочка. Промышленность облегчила жизнь крестьян и другими способами: путем производства и продажи химических удобрений, металлических инструментов и небольших дизельных двигателей для насосов и уборочной техники. В 1937 году в крестьянских хозяйствах началась механизация – процесс медленный, теряющийся на фоне захватывающих событий того времени, но имевший огромное значение в широком контексте истории Японии, всегда зависевшей от сельского хозяйства, которое позволило создать на островах высокоразвитую цивилизацию, а в эпоху Мэйдзи давало основную часть средств для превращения страны в развитое индустриальное государство.

Озабоченность западных держав войной в Европе также повлияла на укрепление позиций Японии в Северо-Восточной Азии – области, имевшей большое стратегическое и экономическое значение. Японское правительство при Окуме Сигэнобу стремилось получить ранее принадлежавшие Германии привилегии в Шаньдуне и в то же время требовало от китайцев заново подтвердить уже существующие японские привилегии и льготы в других областях Китая и Маньчжурии. Таково было относительно безобидное содержание Двадцати одного требования, предъявленного Китаю в 1915 году, однако японскому министру в Пекине также было поручено передать «пожелания императорского правительства», в которых речь шла о назначении в китайскую администрацию японских политических, финансовых и военных советников. Далеко идущие замыслы этого предложения и в целом неумелая постановка вопроса кабинетом Окумы вызвали негодование не только в Китае и западных странах, имевших свои интересы в этом регионе, но и у Ямагаты, с которым предварительно не посоветовались. Окума подал в отставку, и на посту премьер-министра его сменил Тэраути Масатакэ (1852–1919), военный и политический деятель, генерал-губернатор Кореи.

Кабинет Тэраути (октябрь 1916 – сентябрь 1918 года), уладив отношения с Китаем и западными государствами, внезапно столкнулся с новой серьезной проверкой своих полномочий в области внешней политики. После большевистской революции в России ситуация в Приморье была крайне нестабильной. В Японии задумались: не следует ли им вмешаться в одностороннем порядке для защиты своих стратегических и экономических интересов в Корее и Маньчжурии, отправив военную экспедицию в Сибирь? Внимательное изучение последующих событий позволяет сделать вывод, что за окончательной и официальной санкцией императора по этому вопросу стояла работа разных сил. На встречах узкого консультативного совета по внешним отношениям присутствовали представители большинства государственных учреждений – министерства иностранных дел и министерства внутренних дел, министерства армии и министерства флота, палаты пэров и тайного совета, а также лидеры двух политических партий из палаты представителей.

Важнейшую роль играли также не принадлежавшие к совету командующие армиями и флотами, а также гэнро. Есть основания предполагать, что человеком, от которого зависел окончательный вердикт, стал Ямагата, самый влиятельный из всех гэнро. Он предостерег одного сторонника вмешательства словами: «Принимая решение вынуть меч, не стоит хвататься за рукоять, пока не обдумаешь, как вложить его в ножны». Ямагата рассудил, что вмешаться в дела России было бы целесообразно, объединившись с западными державами. По мнению профессора Морли, стоявший в 1918 году перед государственными деятелями вопрос, ответом на который стало это решение, звучал так: «Что предпочесть – отношения с Западом или собственные интересы на Азиатском континенте?» . В отличие от принятия Двадцати одного требования – документа, подписание которого превратило бы Китай в зависимое от Японии государство, это было осторожное компромиссное решение, учитывавшее интересы Запада. Император дал разрешение на ограниченное участие Японии в совместной экспедиции в Сибири. Однако, как только операция была назначена, одно армейское подразделение быстро превратилось в четыре и далее в пять… Словом, японские войска после того, как в 1920-м их союзники отступили, оставались в Сибири еще два года. По меньшей мере один из членов консультативного совета, Хара Такаси (1856–1921), предвидел опасности «военной дипломатии», однако он не дожил до того времени, когда смог бы своими глазами увидеть ее пример, имевший куда более серьезные последствия.

Правительство Тэраути пало в разгар внутренних проблем, обострившихся в условиях военного времени, – рисовых бунтов 1918 года. Приведенные ниже цифры показывают, что за социальными волнениями стояла высокая инфляция.

Народное возмущение вырвалось из-под контроля после того, как торговцам удалось монополизировать рисовый рынок в ожидании повышения цен. Во многих городах вспыхнули восстания, особенно среди заводских рабочих, поддержанных семьями, – первым из них стало знаменитое нападение домохозяек на склады риса в небольшом городке в префектуре Тояма. После беспорядков в Тояме в конце июля 1918 года мятежи за несколько недель охватили 36 префектур.

В сентябре 1918-го Тэраути ушел в отставку, и кресло премьер-министра какое-то время оставалось незанятым. Затем гэнро выбрали Хару Такаси, лидера Сэйюкай, крупнейшей партии в палате представителей. Новый премьер-министр многое сделал для того, чтобы Сэйюкай стала самостоятельной политической силой и одновременно входила в нижнюю палату парламента. Назначение этого выдающегося партийного политика – очень важный прецедент. У него были качества, делавшие его более подходящим для этой должности, чем любой другой высокопоставленный чиновник или верховный командующий, имеющий политический опыт. Хотя Хара выступал против создания правительства, неподконтрольного его партии, ему все же удалось завоевать доверие Ямагаты. Видимо, по мнению последнего, кандидатура Хары был оптимальным вариантом, несмотря на его партийную позицию. Взгляды Хары, который когда-то состоял на государственной службе, не слишком отличались от взглядов тех, кто занимал должность премьер-министра до него. Возможно, это и успокоило Ямагату, а кроме того, он был уверен, что это Хара управляет своей партией, а не наоборот (в следующие три года Хара доказал это на деле).

В период правления Хары (сентябрь 1918 – ноябрь 1921 года) Япония получила официальное признание как мировая держава. На Парижской мирной конференции 1919 года японская делегация во главе с князем Сайондзи Киммоти была принята с большим почетом, и Япония получила мандат Лиги Наций на управление бывшими немецкими островами в Тихом океане. Однако японский контроль над Шаньдуном ожесточенно оспаривала китайская делегация, которая отказалась подписывать мирный договор. Более прочного урегулирования этого и других вопросов удалось достичь на Вашингтонской конференции об ограничении морских вооружений и проблемах Дальнего Востока и бассейна Тихого океана, которая открылась в ноябре 1921 года. Сотрудничество с западными державами являлось одной из отличительных особенностей внешней политики Хары, уделявшего много внимания не столько военным и территориальным проблемам, сколько экономическим – сосуществованию и сопроцветанию. Эта позиция в целом гармонировала с менее агрессивными настроениями западных держав после Первой мировой войны. В Вашингтоне Япония согласилась уйти из Шаньдуна и из Сибири, а следующие несколько лет были отмечены официальным поощрением инвестиций в Китай и торговли с ним. Несогласные с этой политикой, особенно из военных кругов, не замедлили указать на то, что вашингтонское соглашение не гарантирует позиции Японии в Маньчжурии против набирающего силу Китая или России. Тем не менее оно гарантировало собственную безопасность Японии, не ущемив ее военно-морское господство в западной части Тихого океана. Хара не дожил до конца переговоров. Его заколол на Токийском вокзале фанатик-одиночка из числа правых.

При Харе Япония вступила в Международную лейбористскую организацию – это стало знаком ее нового положения как одного из восьми государств «главного промышленного значения». И тем не менее энтузиазм по поводу темпов индустриализации в военное время подмочен критическим взглядом на производительность ведущих отраслей промышленности в 1920-х годах и эксплуатацией прогресса в военных целях в 1930-х. Теперь, когда государство достигло своих политических целей, настало время подсчитать социальные издержки индустриализации. Некоторые, в том числе иностранные конкуренты, указывали на то, что власть поощряет ее, не озаботившись при этом введением законов, обеспечивающих социальное благополучие рабочих. Не было никаких ограничений относительно числа часов работы в день, не существовало фиксированного выходного каждую неделю. Явата, в котором в 1897 году жили 3000 человек, а в 1920-м их насчитывалось уже больше 100 000, стал ярким примером развития нового города как центра производства, но в то же время он вряд ли мог считаться образцом социального благополучия.

Тем не менее индустриализация была неизбежной и даже косвенным образом способствовала улучшению социальной обстановки. В 1920 году Япония провела первую современную перепись населения. По ее результатам выяснилось, что в стране живут 56 000 000 человек: цифра, решительно превосходящая 17 000 000, насчитывавшихся 20 лет назад. Общий экономический рост шел еще быстрее, и после 1912 года индустриализация сыграла существенную роль в распределении стремительно увеличивающейся численности населения и некоторым образом способствовала повышению уровня жизни, особенно в городах. Когда сельскохозяйственное (но непромышленное) производство в 1920-х годах стабилизировалось, младшие сыновья и дочери крестьян были вынуждены искать рабочие места в городах, на сравнительно немногочисленных современных крупных заводах или в мелких мастерских, которых было гораздо больше. Как следствие, число людей в деревнях, где старшие сыновья обычно продолжали дело родителей, осталось примерно таким же, каким было раньше. Поглощение промышленностью и городами избытков сельского населения в целом способствовало стабильности японского общества. Без этого паллиатива проблемы сельской местности – нехватка земли, задолженности и ухудшение отношений помещиков и арендаторов – стояли бы намного острее. Поскольку многие молодые мужчины и женщины поступали на небольшие предприятия, а не на огромные безликие фабрики, социальная дезорганизация, вызванная подобной продолжительной незапланированной миграцией, оказалась не так велика, как можно было ожидать.

Недовольство тем, в каком состоянии оказалась страна, особенно среди городской интеллигенции, выражалось в требованиях расширения права голоса для всех взрослых мужчин, которое должно было стать началом более широкой социальной реформы. Хара, как и все партийные политики того времени, представлял крупных налогоплательщиков. К тому же премьер-министр не слишком положительно реагировал на широко распространенный, но несколько простодушный энтузиазм в отношении расширенного избирательного права, усилившийся в конце Первой мировой, – больше всех за него ратовали работники тяжелой промышленности, которая переживала во время войны быстрый рост. Некоторые наблюдатели позднее сводили разочарование в партийной политике в целом к этому формативному периоду правления партийных кабинетов: сначала Хара, затем Такахаси Корэкиё (1854–1936), бывший президент Банка Японии и преемник Хары на посту главы Сэйюкай .

Когда Такахаси как лидер своей партии потерпел неудачу, в июне 1922 года его правительство пало, а сама Сэйюкай, имевшая большинство мест в парламенте, разделилась на несколько фракций. Затем у власти были подряд три кабинета во главе с беспартийными премьер-министрами, двое из которых представляли военных – оба являлись адмиралами. Правительство Като Томосабуро (июнь 1922 – август 1923 года), бывшего министра флота, занималось ратификацией решений Вашингтонской конференции, но пало после смерти своего лидера, скончавшегося до истечения назначенного срока своих полномочий. Адмирал Ямамото Гомбэй (сентябрь – декабрь 1923 года) при поддержке единомышленников мужественно справился с волнениями, возникшими после великого землетрясения в Канто , но ушел в отставку, приняв на себя формальную ответственность после покушения на наследного принца. Граф Киёра Кэйго возглавлял недолговечный «кабинет пэров» в январе – июне 1924 года. То, что старшие советники императора продолжали выбирать беспартийных премьер-министров даже после того, как в феврале 1922 года скончался Ямагата, так разочаровало партийных политических лидеров, что они решили забыть о своих разногласиях и объединиться. В результате в июне 1924 года премьер-министром стал Като Такааки (1860–1926), бывший дипломат и впоследствии политик, – на правительственной должности его «увидел» новый гэнро Сайондзи Киммоти.

Партия Като, Кэнсэйкай, оказалась самой большой в палате представителей на выборах, прошедших месяцем раньше, но реализация его реформистской платформы, опиравшейся на всеобщее избирательное право (для мужчин), являлась делом рук профессиональных политиков и проходила после того, как народный энтузиазм утих, а также после того, как правительство под давлением консерваторов из тайного совета и палаты пэров вынуждено было реализовать меры, призванные доказать, что оно в состоянии контролировать радикальную агитацию, и вступил в силу закон о поддержании государственной безопасности – один из трех нормативных актов, принятых с целью подавления в стране инакомыслия. Когда это произошло, новый электорат, оказавшийся в четыре раза больше старого и включавший в себя рабочих и крестьян, уже не мог повлиять на государственную политику или превратить элитарные партии, представители которых традиционно занимали определенные должности в кабинете министров, в массовые организации, обладающие властью принимать решения. Хотя выборы по-прежнему подтверждали верховенство двух крупных и в значительной степени консервативных партий в палате представителей, тем самым поддерживая претензии их лидеров на создание правительства, конституция обеспечивала эффективное участие других групп, кроме тех, которые заседали в нижней палате парламента. Реформа Като упростила задачу для некоторых радикальных диссидентов – в рамках существующей конституционной системы они могли организовывать собственные политические партии.

В 1925 году на Като была совершена неудавшаяся попытка покушения, а через несколько месяцев он скончался, что называется, на рабочем месте, до истечения срока своих полномочий на посту премьер-министра, очевидно, измотанный работой. На смену ему пришел Вакацуки Рэйдзиро (1866–1949), бывший в правительстве Като министом внутренних дел. Кабинет Вакацуки (январь 1926 – апрель 1927 года) пал, когда тайный совет отказался дать согласие на меры, направленные на массовое изъятие вкладов из банков. Следующий сэйюкайский кабинет (апрель 1927 – июль 1929 года) возглавлял генерал Танака Дзиити (1863–1929), один из военных руководителей антибольшевистской интервенции в Приморье, с 1925 года возглавлявший партию Сэйюкай. Танака решительно использовал закон о поддержании государственной безопасности 1925 года, чтобы усмирить крайних левых, после чего первые выборы на основе всобщего избирательного права для мужчин в 1928-м выявили довольно скромную поддержку кандидатов-пролетариев. Впрочем, его кабинет оказался неспособен применить дисциплинарные меры в армии против оппозиции генерального штаба. Японская разведка организовала убийство китайского главнокомандующего Чжана Цзолиня, который после того, как перспектива объединения Китая стала более отчетливой, проявлял все меньше желания делать японцам уступки.

Преемником Танаки от главной оппозиционной партии, которая теперь называлась Минсэйто, был Хамагути Осати (1870–1931), партийный деятель, министр финансов в первом и втором кабинетах Като Такааки и министр внутренних дел при Вакацуки Рэйдзиро. Он вступил в должность в июле 1929 года и оставил пост в апреле 1931-го. 14 ноября 1930 года, всего через полтора месяца после ратификации Лондонского морского договора по ограничению военно-морских вооружений, подписанного 22 апреля 1930 года пятью морскими державами (США, Великобританией, Японией, Францией и Италией), Хамагути был ранен фанатиком. Оправиться от ранения он так и не смог, 30 апреля 1931 года подал в отставку, а в августе умер.

Все шло к тому, что должно было наступить время, когда высшие государственные деятели придут к выводу – назначение премьер-министром руководителя политической партии не всегда согласуется с интересами страны.

Хамагути удалось получить санкцию императора на ограничение расширения японского флота, что позволило Соединенным Штатам Америки получить превосходство в соотношении числа тяжелых крейсеров, которое теоретически к 1936 году должно было достигнуть показателя 10:6. Все это он сделал наперекор генеральному военно-морскому штабу, где считали минимально допустимым для того, чтобы Япония могла сохранять завоеванные позиции в западной части Тихого океана, соотношение 10:7. «Успех» Хамагути, как бы он ни выглядел, не был узко личным – в его основе лежало соглашение большой группы политических деятелей. Представлялось крайне важным, чтобы министр флота, заместитель министра и ближайшие советники императора действовали совместно с премьером и его кабинетом и тем самым помешали генеральному штабу военно-морских сил использовать для осуществления государственной политики свое «право верховного командования». Когда тайный совет рассматривал договор, Хамагути заявил, что флот согласен с его условиями: раз так сказал морской министр, не важно, что по этому поводу думает генеральный штаб ВМС. На этом дело формально закончилось, однако настроения боевых офицеров настолько благоприятствовали генеральному штабу, что министр флота, адмирал Такарабэ Такэси, был вынужден подать в отставку. После этого необходимость учитывать мнения военных не уменьшилась, а, наоборот, выросла.

Вакацуки Рэйдзиро, который возглавлял делегацию, прибывшую на Лондонскую конференцию, сменил Хамагути на посту главы Минсэйто и был избран премьер-министром. Он вступил в должность в апреле 1931 года, но в декабре его кабинет ушел в отставку, не в силах справиться с кризисом в Маньчжурии.

Вечером 18 сентября 1931 года взрыв бомбы, подложенной японцами на рельсы принадлежавшей их стране Южно-Маньчжурской железной дороги, обозначил решительное намерение отдельных офицеров довести до конца дело, начатое предшественниками, сражавшимися и побеждавшими на этой земле в 1894–1895 годах и снова в 1904–1905-м. В тот вечер по собственной инициативе командующий японской Квантунской армией, охранявшей железную дорогу, приступил к реализации планов, целью которых было взять Маньчжурию под военный контроль Японии. О его намерениях было известно старшим офицерам в штабе армии в Токио, но они сознательно воздержались от вмешательства. Однако данный демарш никоим образом не вписывался в более широкие планы правительства в отношении Маньчжурии. Высокопоставленные военные, по сути, подтолкнули Японию к опрометчивым действиям, противоречившим ее урегулированной внешней политике, которой больше десяти лет придерживались сначала Хара, а затем министр иностранных дел Сидэхара Кидзюро (1872–1951), пытаясь ослабить растущее давление китайского национализма через сотрудничество с Великобританией и Америкой и урегулирование споров в ходе переговоров.

Тем не менее в 1931 году этот интернационалистский подход неуклонно терял в Японии поддержку, и многие люди с опаской смотрели в будущее. Некоторые партийные политики, разделяя такие тревоги, видели и в Китае, и в СССР угрозу. Китай постепенно обретал новое чувство государственной цели вместе с соответствующими политическими и военными силами, не сулившими ничего хорошего юридическим правам и экономическим привилегиям, которые Япония с начала века успела накопить в Маньчжурии, особенно после триумфа 1905 года, когда по праву победителя получила Южно-Маньчжурскую железную дорогу и другие российские концессии в Китае. В то же время коммунистическая Россия укрепляла свои восточные рубежи. И наконец, в Японии, как и везде, региональные проблемы в начале 1930-х годов усугублялись разрушительными последствиями Великой депрессии в государственной экономике. На общем фоне страхов и дестабилизации действия Квантунской армии общественность восприняла положительно – как решительный шаг, который давно следовало сделать. Кабинет Вакацуки пошел на компромисс. Войска оставили в Южной Маньчжурии, но продвигаться дальше на север им запретили. Одновременно была предпринята попытка пригласить китайское националистическое правительство за стол переговоров, дабы подтвердить права Японии в Маньчжурии. Однако, стремясь вернуть правительству контроль над ситуацией, Вакацуки и его соратники поставили перед собой невыполнимую задачу: если военный министр доказал, что может держать армию в узде, то министр иностранных дел никак не мог убедить китайское правительство вступить в переговоры.

Таким образом, отставка Вакацуки означала успех военных, стоявших за силовое решение маньчжурского вопроса. И все-таки, сосредоточившись лишь на соперничестве гражданских и военных, мы рискуем упустить из вида истинное значение кризиса. Небольшая группа радикальных военных, поторопивших развитие событий за рубежом, имела и другие планы, в том числе уничтожение у себя на родине крупного бизнеса и политических партий. Их честолюбивым замыслам в конечном счете воспрепятствовали более консервативные деятели, главным образом в самой армии, но эти амбиции были важной особенностью японского политического пейзажа в начале 1930-х годов.

В декабре 1931 года гэнро Сайондзи в очередной раз искал кандидатуру на пост премьер-министра. Вместо того чтобы остановиться на главе Сэйюкай, который поддерживал решительные действия в Маньчжурии, Сайондзи выбрал Инукаи Цуёси (1855–1932), занимавшего в этой же партии высокое положение, но не склонного прислушиваться к армии, которая требовала продолжения односторонних действий с целью окончательного захвата Маньчжурии. Если у Инукаи и была надежда склонить китайское правительство к переговорам, она быстро исчезла. В январе 1932 года новость о том, что японские солдаты, якобы действуя в интересах своей страны, напали на улицах Шанхая на китайских солдат, встревожила и потрясла общественность и в Китае, и на Западе. Реакция на этот инцидент Японии, хотя и немногословная, окончательно лишила Инукаи шансов закрепить позиции своей страны в Маньчжурии путем переговоров.

Фактический контроль армии в Маньчжурии, образование на ее территории марионеточного государства под контролем японцев и пристальный интерес военных к политике соседних регионов Китая и Монголии начиная с 1932 года стали частью политики Японии. «Дипломатию Сидэхары», сочетавшую политическое сотрудничество с западными державами и экономическую экспансию на Азиатском континенте, оборвало новое военное расширение зоны влияния, напомнившее об интервенции в Приморье 12 лет назад. Впрочем, при более внимательном анализе между этими двумя инцидентами выявляются тревожные различия. Экспедиция на большевистском Дальнем Востоке была организована совместно с западными державами. Более того, всем заинтересованным сторонам она давала гипотетическую выгоду, от которой легко можно было отказаться без особого ущерба для материальных интересов или государственного престижа. В Маньчжурии же Япония должна была всецело и самостоятельно защищать уже сложившийся комплекс интересов, помешать которым могло возрождение сильной власти в Китае.

Инукаи застал лишь начало новых событий в своей стране и в мире. 15 мая 1932 года премьер-министр был убит ультранационалистами в собственной официальной резиденции. Его смерти предшествовали в феврале и марте убийства бывшего министра финансов Иноэ Дзюнносукэ (1869–1932) и главы огромной фирмы Mitsui Дэна Такумы (1858–1932). Оба террористических акта совершили члены группы Кэцумэйдан («Братство крови»), яростно осуждавшие внутреннюю политику властей и возмущенные бедственным экономическим положением в сельских районах.

Даже если отвлечься от ультранационалистического насилия, положение в стране действительно было бедственным, и это провоцировало политическую нестабильность. Правительство с конца 1920-х годов проводило дефляционную политику. Кроме того, резко упали цены на рис и шелк, от которых напрямую зависело благополучие крестьянских общин. Цена на рис снизилась с 28,21 йены за коку (180 литров) в декабре 1929 года до 27,58 йены, а через полгода и год до 18,55 йены и 18,47 йены соответственно (последняя цена зафиксирована в июне 1931-го). Еще сильнее упали цены на нить шелка-сырца, которую экспортировали из США, – с 1174 йен за сотню кин (60 килограммов) в декабре 1929 года цена снизилась до 849 йен, затем до 625 йен и, наконец, до 527 йен в июне 1931-го. Дефляционная политика, американская Великая депрессия, хороший урожай риса в сочетании с его импортом из японских колоний и отменой эмбарго на экспорт золота привели к обвалу цен. Катастрофические бедствия в сельской местности сопровождались хроническими неприятностями мелких банков и предприятий, которые также страдали от экономической стагнации.

В отличие от них крупные фирмы преуспевали – их сила заключалась в разнообразии. Четыре крупнейших синдиката – Mitsui, Mitsubishi, Sumitomo и Yasuda – контролировали от 50 до 95 % предприятий по производству меди, стали, угля, нефти, сульфата аммония, вискозы, пряжи, рафинированного сахара, а также электричества. Сырьевую и промышленную продукцию названных предприятий обрабатывали связанные с ними и друг с другом банковские, страховые, судоходные и торговые компании. Успехи этих огромных конгломератов (дзайбацу) в трудные времена у многих вызывали негодование.

Убийство Инукаи положило конец эпохе кабинетов, представленных и возглавляемых партийными деятелями, как правило зависимых от деловых кругов. О росте влияния военных в предыдущие шесть месяцев говорит то, что Сайондзи предложил императору кандидатуру адмирала Сайто Макото (1858–1936), не входящего ни в какую партию, как вполне подходящего, умеренного и справедливого политика. Кабинет Сайто, имевший крайне бюрократический характер, просуществовал с мая 1932 по июль 1934 года, за ним последовал схожий по характеру кабинет Окады, тоже под руководством адмирала, приверженца умеренности. Окаду Кэйсуке (1868–1952) выбрал не только гэнро, его хотели видеть во главе кабинета и бывшие премьер-министры, и придворные чиновники. Военные промолчали, хотя Окада устраивал и их, но падение кабинета этого премьера в феврале 1936 года было вызвано тем, что впоследствии стали называть путчем молодых офицеров.

Ранним утром 26 февраля 1936 года в Токио произошла попытка государственного переворота. На стороне заговорщиков, рассматривавших свой мятеж как настоящую реставрацию императорской власти, выступили около 1500 солдат. Бунтовщики собирались убить нескольких ведущих гражданских и военных чиновников и политиков, включая премьер-министра, занять здания парламента, министерства внутренних дел, министерства обороны и резиденцию Окады и обратиться к правительству с заявлением. Были убиты министр финансов, министр – хранитель печати и инспектор по военному образованию. Ключевые правительственные здания заняли повстанцы. Премьер-министру едва удалось спастись. Однако попытка государственного переворота была подавлена. 29 февраля солдаты вернулись в казармы.

Два адмирала, Сайто и Окада, вставшие во главе правительства, оставили Японию не такой, какой ее приняли, – это касалось и экономики, и внешней политики. Число рабочих мест в промышленности заметно выросло, однако зарплата осталась прежней, поскольку вакансии охотно занимали жители деревень. Япония смогла использовать преимущества, полученные за счет дефляционной политики Иноэ Дзюнносукэ, для экспорта товаров по ценам ниже, чем у основных конкурентов. Как следствие, несмотря на неблагоприятные условия мировой торговли в начале 1930-х годов и коллапс шелкового рынка в Америке, японцам удалось удвоить свой экспорт. К 1936 году отрасли, получившие первоначальный импульс в исключительных условиях Первой мировой войны (производство электроэнергии, химическая промышленность, машиностроение и металлургия), технически усовершенствовались и повысили производительность, на этот раз, чтобы удовлетворять внутренний спрос. По ряду причин японцы, несмотря на быстро растущую численность населения, смогли рано избавиться от последствий всемирного экономического кризиса. Это тем удивительнее при том, что растущая зависимость от иностранных источников сырья (хлопок, резина, нефть и железная руда) резко контрастировала с отчуждением страны от политического миропорядка.

В 1933-м Япония вышла из Лиги Наций, выражавшей неодобрение в связи с событиями в Маньчжурии. С конца этого года внешняя политика страны была направлена на обеспечение своей доминирующей позиции в Восточной Азии, без помощи заинтересованных западных держав. И без помех с их стороны тоже. Другими словами, Япония заявляла о себе как о лидере паназиатского региона. Политический и экономический контроль над Маньчжурией стал ключевым фактором в ее внешней политике, которая с этих пор больше внимания уделяла стратегическим высказываниям военного министерства, чем советам дипломатического ведомства. Такая позиция не только портила отношения с Западом, но и давала немало поводов для беспокойства националистическому режиму в Китае. Теперь первое слово во внешней политике было за военными, хотя в 1930-е годы у них не имелось единого представления о стратегическом положении Японии в мире, поскольку армейские фракции не могли договориться друг с другом.