Больше, чем что-то ещё

Трудно представить, каким был город в лучшие времена. Разгромленный, выгоревший не раз, оставленный жителями, он оседал постепенно в каменных развалах, заплывал землей, прорастал травой и чапыжником. Весь Мангуп бугрится такими окустившимися холмами, под каждым из которых — непрочитанная страница, чья-то судьба. И вот я несколько лет, отправляясь на Сосновый мыс или возвращаясь с него, всякий раз проходил мимо одного такого холма. Даже внимания на него особо не обращал. Холм как холм — топографический ориентир, не больше.

Однажды летом, едва я забрался на Мангуп, кто-то из босяков поделился новостью — археологи откопали древний храм. Оказалось, что скрывался он в том самом холме, мимо которого я ходил много раз.

Вечером, когда спала вторая жара и археологи отправились на покой… Но надо объяснить, что такое «вторая жара». Археологи обычно работают утром, по холодку и потом — после сиесты, когда спадает жара, часов с четырех. Но на самом деле в это время жара еще не спадает, а только как бы выдыхается маленько, становится терпимой, «второй», а вот по-настоящему она спадает (да и то не всегда) уже часов в восемь вечера, за час-полтора до заката. Это самое блаженное и тишайшее время, именно тогда археологи окончательно отправляются на покой.

Ну а я иду смотреть храм…

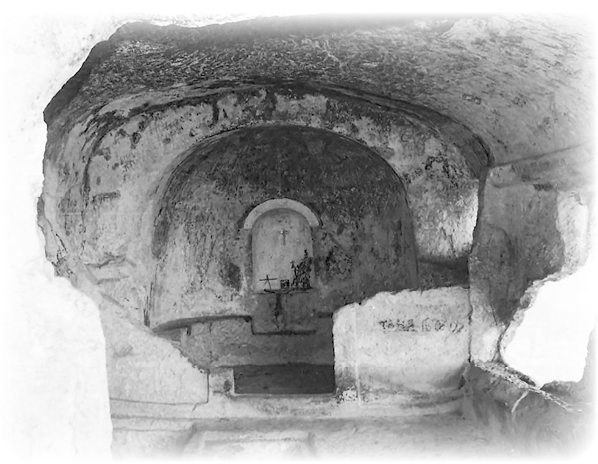

На месте раскуроченного холма я нашел остатки стен и полукруглой абсиды алтаря. Как странно было войти в этот храм, перешагнув через сохранившийся каменный порог, отшлифованный до влумины тысячью ног в давно позабытой древности. Внутреннее пространство было усыпано камнями и осколками кровельной черепицы. Снаружи у самого входа, чуть левее от него, на подтесанном скальном ложе покоился скелет (как-то сразу подумалось, что священника), другой скелет я обнаружил у южной стены. И первое, что меня удивило, — это руки покойных, сложенные не на груди, как принято в наше время, а на животе. Позже я узнал, что, судя по изображению на Плащанице, так же были сложены руки у Спасителя в час Его погребения. Я посидел на корточках у одного скелета, размышляя о бренности бытия, и перешел к другому. Тоже присел на корточки. И тут я отчетливо почувствовал, что от косточек исходит тепло. От неожиданности я даже встал. Потом опять присел, протянув руки. Сомнений не было — от костей исходило тепло, причем такое сильное, какое никогда не исходит, скажем, от нагретых солнцем камней.

Я тогда ничего не знал об удивительных свойствах мощей, но как-то сразу подумал, что здесь, должно быть, лежит необыкновенный, особенный человек.

Прошло лето, и когда уже довольно поздней осенью я снова оказался на Мангупе, то, конечно, снова отправился к храму.

Но то, что я увидел, расстроило меня до глубины души. Вокруг храма, среди камней и развороченной земли валялись в беспорядке брошенные кости. Был среди них и череп, правда, теперь уже только один. У меня, конечно, не было под рукой лопаты, и я отнес череп к большой мангупской базилике и спрятал в камнях, которые грудой были навалены за алтарем.

И вот теперь, много лет спустя, я решил зайти на базилику, отыскать череп и преподнести его насельникам недавно открывшегося монастыря. Может быть, как святыню…

Но это оказалось не так-то просто. Скорее всего, каменный завал за алтарем за прошлые годы перебрали не раз археологи. Я прошелся раз, другой, переворачивая камни в приметном, как мне казалось, месте, но… все тщетно. Тогда я решил, по благочестивой христианской традиции, скрепить свои поиски чтением «Символа веры». Раз прочел, два — безрезультатно. После третьего раза послышались приближающиеся голоса, шум, и я с некоторым раздражением должен был прервать свои изыскания, приняв нелепую, но по возможности более естественную позу. Как будто прогуливался, а теперь, вот, озираю окрестности…

Подошли туристы: парень и девушка. Последняя сразу обратилась ко мне:

— Скажите, а здесь скелетов нет?

Вопрос был неожиданный, и я несколько растерялся.

— А вы что — скелеты ищете?

Мангуп. Вид до восстановления монастыря

— Да, ищем, — весело отозвался паренек.

— Так это вам в анатомический театр надо.

За кустами послышалось хихиканье, по-видимому, спутников парочки.

— Нет, нам нужны исключительно натуральные скелеты. (Они, очевидно, перепутали медицинскую кафедру со школьным кабинетом биологии.)

— Ну тогда в шкафу у себя поищите…

Опять хихиканье.

— Так значит, нет скелетов? — еще раз осведомилась юная барышня таким тоном, точно у меня все-таки могло быть что-то припрятано.

— Да дались вам эти скелеты! — ответил я уже прямо с оттенком благородного возмущения. — Здесь вообще-то храм, здесь Бога искать надо, а не скелеты!

— Ну нет, так нет, — согласилась вдруг девушка. Я ведь не спорю. Спасибо вам…

И веселая компания продолжила свой путь.

Я подождал, пока утихнут их голоса и шуршание веток, и совсем уж собрался возобновить свои поиски, как вдруг меня осенило. Э-э, да это же я сам себе дал ответ. Бога надо искать, а не скелеты!!! Ну, надо же… Значит пустое это все… И такой эта мысль показалась мне очевидной, простой, что я принял ее за ответ и, оставив свои «благочестивые» потуги, отправился дальше.

Чтобы попасть в монастырь, нужно спуститься в расщелину с плато, пройти по тропинке у самой кромки скалы, нырнуть в небольшой грот, подняться по ступеням пещерной галереи и выйти на просторную и широкую площадку. Это и есть монастырский двор. С одной стороны от него в скале вырублен пещерный храм, а с другой — кельи.

В «малом» гроте перед тяжелой (почему-то кажется, что дубовой) входной калиткой на веревке развешаны юбки, косынки, какие-то долгополые хитоны — все одинаково голубенького цвета, сшитые оптом из дешевой «хэбэшки».

Я поднимаюсь по ступеням темной галереи с внезапно подступившей робостью. А вдруг знакомых никого нет, вдруг не примут? Бывает и такое…

Наконец, выбираюсь на площадку и сразу вижу долговязую, флегматичную фигуру Виктора. Ну, слава Богу! Мы обнимаемся и приветствуем друг друга.

— Где ты пропадал? А то я уже не знал, как молиться о тебе: за здравие или за упокой? — сетую я.

Виктор — некогда главный послушник, трагически запил осенью на полпути к какому-то ответственному послушанию и канул до весны в Лету. Теперь вот больше месяца как вернулся. Чудо! Он бы и раньше появился, но стыдно было, боялся, что не примут… Да и гордость не позволяла. Все-таки у него от владыки была такая бумага особенная, вроде мандата с полномочиями, а теперь… Но все же собрался с духом и пришел. Взяли. Правда, на общих правах — трудником, ну да слава Богу за все.

К слову, это тот самый Виктор, с которым мы зимой 1993 года обитали в только что возвращенном Церкви Бахчисарайском Успенском монастыре.

Когда поднимался на Мангуп известный духовник отец Илий, Витя ему объяснил ситуацию и в порыве вдохновения попросил благословение на постриг.

— Давно пора! — махнул рукой уставший от бесплодных восторгов старец.

Древний, пустовавший больше пятисот лет монастырь обживается, обрастает новыми чертами. Повсюду заметны следы не посещения уже, как раньше, а именно жизни: деревянные ступеньки, перильца, двери, окна… Посреди двора — длинный самодельный стол. За ним — детская железная ванночка для мытья посуды. У западной стены сколоченная из досок и обтянутая тепличной пленкой будка — это кухня. В глубине грота слева две пластмассовые двухсотлитровые бочки с чистой водой. Носят ее с родника на плато и на веревке спускают вниз. На крышке бочонка — алюминиевый ковш и кружка для питья. Рядом с бочками конусом громоздится поленница. За ней, в самой глубине грота, — импровизированные просторные лежаки с матрасами, подушками и одеялами — летнее приволье для братии.

В монастыре сейчас человек двенадцать, но это все «летние подвижники» — народ пришлый: капризный, своенравный и ненадежный. Своих, как всегда, немного — человека три, четыре.

Витя ведет меня в пещерные кельи, в самый дальний, без окна, закуток. Здесь три кровати. На одной спит настоятель — отец Серапион, на другой — напротив — Виктор, а вот третья — над ним, в верхнем ярусе — свободна.

— Скорее всего, батюшка тебя сюда определит. Ну, да он скоро сам приедет… С фотографом поехал по окрестным монастырям: Шулдан, Челтер, Эски… Профи какой-то фотограф, — с «цифрой». Вроде как владыка благословил.

В полуобрушенной келье устроена звонница. Несколько маленьких колоколов как положено — из набора, а остальные — разной длины обрезки кислородных баллонов. Выглядит, конечно, кустарно, но когда начинают трезвонить, даже эти куски железа каким-то чудом звучат благообразно и стройно.

Но вот появляется отец Серапион. Он в полном монашеском облачении… и пляжных сандалиях на босу ногу. Выглядит довольно забавно, но это только на первый взгляд. Очень скоро понимаешь, что здесь — в горах, в жару иначе и быть не может.

— Здравствуй, отче, — приветствую я его. — А я вот к вам на денек забрался, помолиться… Примите?

— А то как же. Стихарчик тебе найдем, орарь — будешь служить…

— Ну, как благословишь.

— Э-э, а чего это ты в ботинках ходишь — спаришься, — спохватывается отец Серапион. — Возьми, вон, полегче чего — машет он рукой в сторону штиблетной горы в «прихожей» пещере.

И я, обувшись в невесомые, после докерских тяжелых ботинок, сандалии, чувствую, что просто парю над землей, как Персей. Для полноты эпической правды не хватает только хитона. Впрочем ведь есть подрясник… Но это уже не легенды, а быль. Вот так, должно быть, и ходили здесь лет шестьсот назад эллино-готские, горские служки Божии.

В пять часов начало вечерней службы. Пономарь оповещает, что служба простодневная. «Часа через два закончим», — подумал я и, как оказалось, сильно ошибся.

Сразу после вечерней здесь служится панихида, потом малое повечерие, где кроме положенных трех канонов читают еще каноны святым дня. Это при том, что святых обычно вспоминается несколько. Так что часть канонов приходится отложить на утреню. Но не обольщайтесь, полагая, что утреня служится, как следует из ее названия, утром. Ничего подобного. В Русской Церкви это неотъемлемая часть именно вечерней службы.

Словом, в полдевятого мы едва закончили повечерие.

К этому времени готов ужин. Пока послушники накрывают на стол, сижу на подстилке у обрыва, наслаждаясь чистейшим горным воздухом, тишиной, мирным течением мыслей.

Вечер. Черные тени очерчивают порог какого-то древнего входа, углубления для опорных столбов — то, чего не замечал днем. Как оно было здесь все? Никогда уже, наверное, не узнаем. Да и не важно… Важен тот дух, который терпеливо, по вздохам, крупицам собирали наши безвестные предшественники. Они ведь рядом, совсем рядом. И, конечно, переживают за нас — немощных и грешных, хотящих спастись. Как и они когда-то.

Мне все вспоминается череп, который я не нашел сегодня. Верится все равно, что святого… Мир его праху. И благодарность за подвиг жизни. А сколько же их по Мангупу рассыпано — этих безымянных, святых, поруганных миром, который во зле, костей. Изрубленных в слепой янычарской ярости, выброшенных из любовно высеченных в скале рак и гробниц. Но как же явственна и неистребима их живая, не «по факту» только, но и по высоте сострадания, молитвенной любви и участия к нам — бестолковым и покалеченным душам — вера? Вера не в Бога уже — Его они знают! — а в наше спасение… Ни имени, ни памяти даже… череп — и тот потерялся, но ведь осталось же, и есть что-то неизмеримо большее… что ощущается как неодолимое желание общей вечности.

Быстро смеркается, и на длинном деревянном столе появляются парафиновые светильники (электричества в монастыре нет). Во главе стола доминошным торцом приставлен еще один небольшой столец — для священства. На матерчатой квадратной скатерке пещерная, трогательная сервировка — аккуратно сложенная салфетка, на ней большая (для супа) и маленькая, чайная (для сахара) ложки. После молитвы отец Серапион звонит в колокольчик и появляется юный, но вполне себе бородатый пономарь Сергий. У него во лбу горит фонарь, а в руках объемистый энный том «Добротолюбия».

— Святого преподобного Макария поучения прочести благослови, честный отче.

— Бог молитвами… помилует и спасет нас…

Сергий читает благоговейно, хотя и запинаясь на витиеватых оборотах и непонятных словах старого церковного языка. Видно, что для него все это еще в диковинку.

Трапеза весьма обильна: борщ, каша, полная кружка чаю, так что я встаю из-за стола не без усилия: душевого и телесного.

Отец Серапион смотрит на часы, висящие прямо на скале.

— Без десяти девять. Отлично. Трезвон и в девять начало утрени.

Кто-то спустился в звонницу, и когда начался перезвон — оказался он неожиданно ровен и боек. Отрадно и вместе с тем как-то странно было слышать во тьме, среди высыпавших уже звезд этот громкий, ничем не сдерживаемый перезвон. Звони-перезвони, все равно никого не разбудишь. Кругом, куда ни глянь, темные, безмолвные перекаты холмов, горные кряжи и совсем уж где-то далеко угадываются почти суровые, величественные хребты Главной горной гряды.

Котенок, игравший на площадке с мамой, услышал звон и, подбежав, спрятался в складках моего подрясника. Потом высунул мордочку и посмотрел на меня вопросительно: «Чего это они?»

Видно, что он никак не привыкнет к этому ежевечернему человечьему тарараму.

И вот я в алтаре, управляюсь с кадилом. Размеренно и неторопливо течет служба. Во время долгого чтения кафизм, в колеблющемся свете лампад и свечей напряженно всматриваюсь в изуродованные, облупленные остатки росписи, пытаюсь угадать расположение фигур, ликов… Сколько же поколений безжалостно царапало, скребло, выковыривало здесь из собственной души в угоду веселому безумию проблески правды?! Кому-то уже пришлось и умереть после этого. Пришлось воочию встретиться с Истиной, которую просто хотелось вычеркнуть из жизни гвоздем, не принимать в расчет, посмеяться. Какова была эта встреча? «Здесь был Вася». Был. А теперь где?!. И как ему там?.. Помоги, Господи!..

Темные, потускневшие от боли и горя краски, обрывки древней повести, осколки жизни, обжигающие осознанием — это было! И есть! Чудом сохранившееся изображение руки. И человек… не то, чтобы предстает, но понимаешь: вот он, художник, был же ведь, с памятью о том святом, которого он пытался запечатлеть, внимательно и строго чертя по сырой еще штукатурке. С молитвой сердечной и просьбой о заступничестве… Пять столетий минуло, но я так ясно, до озарения чувствую это единство жизни и сам молюсь.

А вот одна только буква, сохранившаяся от безвестного теперь слова, греческая «α», альфа. Начало. Вот ведь, думается, многое успели и сумели уничтожить люди, но Начало — Христос — остался, «вчера и днесь Той же и во веки…» и Им обновляется, восстает из праха душа, а за ней проступает, проявляется и все остальное, истинное, свидетельствующее о жизни. Жив Христос! Какая же это радость и какое счастье для нас, надеющихся! Все остальное — дым, бесконечные мучительные поиски «чего-то еще», недостающего, как нам кажется, для полноты бытия.

Служба заканчивается в полдвенадцатого. Подъем без двадцати шесть.

Несколько минут сидим на церковном дворе, любуясь видом ночного неба. Млечный путь — дымный, туманный стелется, уходит в темную отверстую бездну. Томит своей непостижимостью.

И снова смелый, не скованный робостью — в поздний час — звон. Так странно… Не бояться! Соседей, жильцов, иноверцев. Ночью!!! И хочется, чтобы кто-нибудь непременно был сейчас там — далеко в лесу, один на поляне, у костра и слышал отдаленный этот радостный, вольный полуночный звон. Чтобы знал — живет Русь! Поет…

Первая община монастыря на Мангупе

Мы молчим отрешенно, а я думаю: какое же все-таки чудо и какая радость, что через пятьсот лет снова возрождается на Мангупе монастырская жизнь. И точно отзываясь на мои мысли, заговорил отец Серапион:

— Мы ведь с отцом Меркурием и не думали поначалу в Крыму задерживаться, все нас тянуло куда-то, но познакомились вот с отцом Владимиром — благочинным Севастопольским, и он нас удержал. Светлая душа… даже не то, что был, а именно есть… Царствие ему Небесное… Да… Ну так вот. Я тогда еще даже священником не был, а он мне рекомендацию подписал на рукоположение, уговорил остаться. А отец Меркурий… У него вообще свой путь, особенный, не всегда и не всем понятный. У него же документов нет, но не так, чтобы в самоохотку, а по благословению духовника… Нигде в епархиях его из-за этого не хотели держать долго, да он и сам не слишком привязывался. Да, ну так вот жили мы с ним некоторое время в Севастополе, а тут вдруг узнали про Мангуп, что там храм пещерный есть, и так нам захотелось в нем послужить! Благословились у отца Владимира, взяли антиминс, потир, ну все, что нужно для службы и пришли сюда. Как сейчас помню — канун преподобного Серафима Саровского был — 31 июля 2003 года. Ну что, отслужили всенощную, а утром — 1 августа — литургию. Отслужили и все, вроде как надо собираться и уходить. Но не несут ноги. Как-то жаль нам стало храм, алтарь. Подумалось — не должны мы, не имеем права оставлять святыню на поругание… Сколько же можно уже?! И не ушли, остались. Да, вот так — сразу, и кто бы мог подумать. Ну, я-то потом еще болтался между Севастополем и Красным Маком, все послушания были, а вот отец Меркурий безвылазно здесь жил. Служил по Афонскому чину, ночами, представляешь, по восемь часов сряду. Самую трудную, первую зиму перенес он. Тяжко, конечно, было… невмочь… Владыка ведь ему как сказал: «Ну, если у тебя документов нет, то хотя бы год поживи в монастыре, не бросай… Раз уж Господь так все устроил». И он послушался.

Людей совсем не было. Владимир вот только помогал — отец Венедикт сейчас, — Виктор, ну и потом еще несколько бродяг прибились по весне. Тяжко было… Но он слово сдержал. Больше года продержался, даже обустроил обитель, как мог. Дай ему Бог здоровья… теперь, вот, на Афон ушел.

Не у каждого ведь есть такие качества, как у него… Знаешь, он однажды Николая — был здесь такой — отправил за чем-то, не помню за чем, ко мне в Красный Мак. Ну, я его там ужином накормил, вопросы кой-какие порешали и вот, забираемся сюда — на Мангуп — уже часов в 11 вечера. Встретились с отцом Меркурием, разговорились по душам, сидим в келье у него, а я не могу понять: смотрю — послушники кругами ходят, томятся, в дверь заглядывают… Наконец, «Отец Меркурий, может, покушаем?!»… А на часах уже полпервого ночи. У меня глаза на лоб. Говорю: «Вы что, не ужинали до сих пор?» Он: «Нет». — «А почему, в чем дело?»

«Николая, — говорит, — ждали. Как же мы могли без него за стол садиться!» Вот так… Не могли за стол садиться… без брата… Не в каждой семье такое бывает! А я, — понимаешь, — сижу, байки рассказываю.

Его архиерей один отправил из епархии, опять же из-за документов этих. Знаешь, — говорит, — иди-ка ты в другую епархию. А он: «Благослови, Владыко». Котомку на плечо и пошел, в прямом смысле — за 500 километров пешком, в любую погоду… Послушание исполнял. Надо же, говорит, когда-нибудь и нам послушными делаться. Евангелие для кого написано?

— Так он на Афоне сейчас?

— Да, ноги немного подморозил в пути, а так ничего… меня зовет.

— Как это?

— А так… Его греки хотели с Афона выселить, а он спрятался — в горы ушел. Там и живет, а один иеромонах русский — у него мобилка есть — с ним общается. Вот он от него приветы и передает. Ну ладно, надо уже баиньки укладываться, а то завтра не встанем.

Современный вид Мангупского Благовещенского монастыря

Келейка наша глухая, тупиковая. Даже окошка нет, но зато зимой не дует. Три кровати и полка с книгами, да еще иконы и часы, тикающие четко и строго. Напоминают о времени, словно следят за тобой: «Так. Так. Так…»

Матрас застелен покрывалом. Сверху простое байковое одеяло. Белья нет. Но на все это я обратил внимание только потом, случайно, перед самым отъездом. А так — спал себе без задних ног и ни о чем не задумывался. Странное получается дело — чем большую человек испытывает нужду, тем в меньшем он нуждается.

Укладываемся спать. Полати мои под самым потолком. Сантиметрах в сорока надо мной — струганные доски. Пару раз с непривычки стукаюсь о них коленями. Но, наконец, умостившись кое-как, засыпаю.

Без двадцати шесть печально и гулко в рассветной мгле раздается удар колокола, за ним еще и еще. Монастырь оживает. Скрепят лежанки, поднимаются, шаркают тапочками в направлении умывальника мои сокелейники — отец Серапион и Виктор. Они так и спали не раздеваясь — в подрясниках. Я не смог в одежде. Очень уж душно было с вечера.

Непослушными, осипшими со сна голосами читаем с отцом Серапионом входные молитвы. Затем облачаемся в алтаре. Отец совершает проскомидию.

Тем временем монотонно, неспешно вычитываются в храме утренние молитвы, потом полунощница. Отец Серапион исповедует братию за фанерной стенкой иконостаса. Исповедуюсь и я.

В конце шестого часа отец Серапион становится перед престолом, берет с полочки тощую книжицу и протягивает ее мне в раскрытом виде со словами: «Держи». То есть держать ее нужно перед его глазами, так, чтобы был виден текст. Книжица — это карманный служебник, где все молитвы и возгласы написаны по-гречески, но русскими буквами.

Странно, непривычно, но, в конечном счете, вполне законно, даже торжествующе звучит в этом древнем греческом храме начало литургии по-эллински:

— Эвлогимени и василиа…

«Благословенно Царство Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков»!

Литургия в мангупском храме! Мог ли я об этом мечтать еще несколько лет назад?! Не мог. Но не потому, что недостижимым, невозможным счастьем это казалось, а потому, что не понимал, не догадывался даже что это значит… Не догадывался, но шел на зов, спотыкался и падал, и плакал, и снова вставал и шел, и падал. И если сегодня я здесь, то не заслуга это моя, а чудо, улыбка Того, Кто лучше меня знал, куда мне по-настоящему нужно идти. И вел…

Через пропасть столетий протягивается незримая, но такая прочная и живая нить, связывая ушедшие, но не канувшие в небытие души с нами — нынешними, до срока облаченными в эту трудную, земную плоть.

И вот Причастие — сокровенная, страшная встреча, которой изо всех сил стараешься быть достоин, и собираешь мучительно и напряженно все лучшее, что есть в твоей маленькой жизни, что успел наскрести по сусекам совести. Собираешь, но в какой-то миг понимаешь, что не можешь, как не старайся оказаться тем, кем хочешь, что все твое хорошее — «руб поверженный», дым, и ты просто не знаешь, что с этим делать дальше. И прозреваешь, что все, что тебе по-настоящему нужно сейчас, — это признать свою невыносимую жажду, увидеть пустыню души и воду, стоящую над тобой тихим облаком, готовую пролиться благодатным дождем. И, зажмурившись, как от боли, услышать в сердце: «Я больше не могу, Господи!.. Нет во мне ничего доброго!.. Помоги! Ты больше, чем что-то еще в этой жизни. Ты Сам — моя жизнь!!!»

Служба идет ладно, близится к завершению. Вот уже «Про́сти приимше…», заамвонная молитва, отпуст… Уходя, отец Серапион просит оставить в алтаре горящими все лампадки: «Пусть горят сегодня, не гаси…»

Я приступаю к потреблению Святых Даров, подхожу к уютному крохотному жертвеннику, устроенному в скальной нише, и вдруг вижу справа на нем маленькую иконку прп. Амвросия Оптинского — точь-в-точь такую, какую я нашел на Эски-Кермен, а слева — фотография оптинских новомучеников — иеромонаха Василия, иноков Ферапонта и Трофима. Стоят они и смотрят на меня из самой сердцевины жизни, как будто поджидали давно. Я вижу эти две простые иконки, но как будто небо открылось… Прикладываюсь к ним благоговейно, и в этот миг умещается столько всего, что и рассказать невозможно!

Протоиерей Дмитрий Шишкин у подножия Мангупа

Отсюда, с Мангупа, я уносил когда-то в Оптину растерянные вопросы юной мятежной души, сюда вернулся через много лет… и Оптина снова здесь, со мной. Слезы благодарности застилают глаза. Хочется молиться горячо, безоглядно и позабыть обо всем житейском, хочется жизнь свою отдать без остатка Богу и просишь об этом так горячо, так искренне, как редко бывает в жизни.

Оптина моя, мой Мангуп — какие простые слова, а сколько в них всего… Больше чем жизнь. Вечность… Ликующая, светлая и… такая близкая сейчас.

* * *

Ну вот и все… Служба закончилась, надо собираться в обратный путь. Машина уже ждет внизу, на поляне. Захожу в первую, «келейную» комнату, где оставил вещи, начинаю разоблачаться. Вдруг подходит мужичок, с которым год назад ночевал в одной келейке. Узнали друг друга, обнялись радушно.

— Благослови меня, отче… — и руки складывает лодочкой.

— Да ты что… Как это «благослови»?! — я же не священник — дьякон.

— Ну и что, что дьякон… а ты благослови! — и ждет.

Как-то нелепо это все, но вижу — не отступит. Перекрестил его по-мирски, как умел, а он:

— Эх, батька, если бы ты знал, как мне тяжко… Знаешь, иногда кажется — не простил меня Бог… так тяжко, хоть в петлю лезь…

— Э-э, куда тебя несет. Брось, что за глупости. Как это Бог может не простить, если ты каешься?!

— Ох, каюсь, каюсь, отец… Я ведь, знаешь, с восемнадцати лет в Афгане… Кабул, Кандагар… Сколько я там натворил, — Господи! — и вспоминать страшно… А потом и добавил еще, когда бандюком был. У нас ведь знаешь как просто все было… Звонят «бригадиру» — джип едет в 600 тысяч баксов. Ну, мы человечка на дорогу — вроде как сбило — машину вразворот, «скорую помощь» поперек трассы… Клиент останавливается, а тут бригада из кустов. И все. Кирдык… А, случалось, и ментовскую форму надевали.

Я не решаюсь спросить — убивал ли он кого-нибудь или нет, хотя чувствую — скажет правду.

— Я ведь, отче, не могу так больше, не хочу… По монастырям уже несколько лет хожу. Монахом хочу стать. Но что-то Господь не дает. Может, не прощает?

— Ты же исповедовался во всем?

— Да, конечно.

— Ну тогда не сомневайся. Забудь об этом… что не простил. Просто поскорбеть за грехи надо… потерпеть.

— Да я понимаю… Просто… Все ведь могу: камень кладу, столярку, растяжку, штукатурку, потолок лепной, крышу — все, что надо сделаю. Руки на месте, а душа — нет. Тяжело… Знаешь, что такое восемнадцать лет… пацан… Советский Союз… Мирная жизнь. Мамка, футбол, кино. А тут выдергивают вдруг. Надевают бронежилет, дают автомат, гранаты и говорят — иди, убивай! Ты не представляешь… Я ведь такого там насмотрелся — не дай Бог никому. А вернулся домой — ничего не понимаю — где я, что вокруг, как жить?.. Ночью выхожу покурить, думаю — стоп, дальше нельзя, там минное поле! — а потом вдруг понимаю, что там клумба мамкина. По ночам родители за ноги, за руки держали — я все воевал. Две контузии, пулевые ранения, и живи как знаешь… Отец, помолись за меня. Я монахом хочу быть. Ну, дай я тебе хоть что-нибудь помогу вниз отнести… да вот хоть вещи в пакет сложу.

Мы прощаемся с ним сердечно, по-братски, — ставшие вдруг неожиданно, в несколько минут родными, — а я не перестаю удивляться… Боже мой! Ничего не меняется на Руси святой… Все те же разбойники… и дети в своем покаянии. До́роги они Тебе, Господи, — верую, — потому что не праведников Ты пришел призвать, но грешников к покаянию. Вот и чудо нам из чудес, а другого — чего и искать?!.

* * *

Когда я долго и неспешно брожу по Мангупу, когда никто не мешает мне думать и чувствовать, я всегда оказываюсь в одном и том же месте. Этого места нет на карте. Это место боли и восхищения. Мне кажется, что прошлое приблизилось, что оно не исчезло, а все так же существует, так же отчетливо и реально, как нынешний день, и в него вопреки здравому смыслу можно войти. Реальность этого древнего дня тревожит и мучает меня, но, главное, я чувствую в нем что-то, что мы давно и безнадежно утратили, что придает жизни особенный, ни с чем не сравнимый вкус: вкус подлинной глубины и смысла, радости и надежды. Я узнаю́ этот голос и узнавание его всегда очень ярко и точно. Но я думаю, сами жители тогда не понимали, чем владеют, а если и поняли, то только те из них, кто остался в живых после всего, и только тогда, когда потеряли все, бывшее до. И в этом смысле у нас с ними так много общего!..