ЭПИЛОГ

"Sapiens. Краткая история человечества" Юваля Ноя Харари начинается с главы под названием "Ничем не примечательное животное". Идея в том, что до изобретения языка человек ничем не выделялся среди типичных представителей биосферы, и только способность говорить вызвала в нем "когнитивную революцию", плодами которой стали сельское хозяйство, государство, наука и прочие основы современной цивилизации1.

Мою книгу можно считать "фан-приквелом" к "Сапиенсу": у Харари действие происходит от изобретения языка до наших дней, а у меня — от происхождения жизни до изобретения языка. Если Харари считает, что до появления языка человек был ничем не примечателен, то я думаю иначе. На мой взгляд, если рассматривать сегодняшний вид Homo sapiens как ветвь древа жизни, то наша эволюционная траектория была "примечательной" не 70 000 лет, выделенные нам в книге Харари, а гораздо дольше.

Моя любимая точка отсчета "примечательности" человеческой родословной начинается с эукариогенеза. С возникновением эукариот усложнение стало одной из главных мировых стратегий эволюции. Поглощая другие живые существа, эукариоты получили доступ к их энергии (питание фагоцитозом) и способностям (митохондрии и хлоропласты). Это дало им возможность производить крупные и сложные организмы, но одновременно поставило в болезненную зависимость от собственной громоздкости и от энергии, которой вечно не хватает и которую постоянно нужно у кого-то отнимать, что приводит к появлению все более и более крупных и сложных "отнимателей". В конечном итоге именно к этому сводится, например, человеческая неудовлетворенность собственной жизнью: наша система вознаграждения все время толкает нас на поиск новых ресурсов. Эволюцию эукариот можно сравнить с финансовой пирамидой, которой постоянно нужны новые вливания, чтобы продолжать развиваться. Эта гонка усложнений в какой-то момент истории привела к появлению нового царства гиперэукариот — животных.

Животные — это тоже довольно примечательная ветвь в пределах и без того примечательных эукариот. Составляя довольно скудный процент мировой биомассы, животные выделяются беспрецедентной сложностью своего многоклеточного строения и активного, двигательного поведения. Все это стало возможным благодаря нескольким ключевым эукариотическим изобретениям. Среди них половое размножение — способность эволюционировать не перебором мутаций, а перемешиванием генов; многоклеточность — "оригами" из соматических клеток; нервная система — орган синхронизации с окружающим миром. В сравнении с растениями, грибами, протистами животные — кульминация эукариотического прыжка в дорогостоящую сложность.

Но и в пределах животного царства наша родословная выделяется. Мы, позвоночные, особенные, потому что мы огромные. Мы, амниоты, особенные, потому что живем на суше, возвышаясь над насекомыми как костяные небоскребы. Мы, млекопитающие, особенные, потому что пережили динозавров и вернулись к былому расцвету после миллионов лет забвения, обзаведясь теплокровными телами и непревзойденным мозгом. Мы, приматы, особенные, потому что сменили родную ночь на опасный день и сбились в группы, защищая друг друга от хищников. Возникновение языка, человеческого сознания и человеческой культуры — не взрыв в пустоте, а логическое продолжение этой исключительной траектории развития.

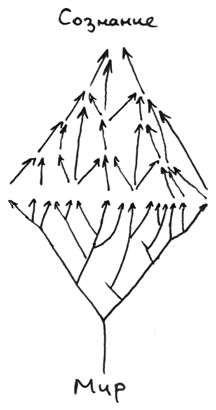

Вся наша история — воплощение эмерджентности, создания нового из комбинаций старого — эукариотической клетки из нескольких прокариотических, многоклеточного организма из одноклеточных, общества из личностей. То же можно сказать о наших языках и мыслях: сигналы фоторецепторов складываются в изображения, звуки складываются в слова, слова в предложения, предложения — в концепции, концепции — во взгляды, взгляды — в нас самих. Но эукариоты, например, не вытеснили прокариот с лица планеты, а продолжили существовать среди них в качестве исключительного случая. Уровни существования не заменяют друг друга, а последовательно надстраиваются в единую, бесконечную пирамиду эмерджентности. Только увидев ее целиком, можно в должной мере оценить чудо человеческой жизни. Человек — это не только его гены, клетки, слова или идеи, не просто эволюция и не просто личный опыт. Это все вместе, все уровни его организации, вся последовательность событий от происхождения жизни и до текущего момента, когда человек задает себе вопрос о том, кто он такой. Это и есть "хлопок одной ладонью".

Современный научный мир поделен на дисциплины таким образом, что в нем почти не встречаются люди, одновременно знакомые с приматологией и физической химией, с когнитивной нейробиологией и эволюционной ботаникой, с лингвистикой и клеточной биологией. Типичную книгу про человека пишет антрополог или историк, оставляя учебникам все "естественно-научное". Типичную книгу про молекулы и клетки пишет биолог, оставляя все "гуманитарное" на внеклассное чтение. Я вовсе не претендую на владение всеми этими областями знания. В большинстве из них я просто увлеченный любитель, и мои описания, скажем, динозавров или лингвистики Хомского в высшей степени поверхностны. Но задачей этой книги было рассказать про человека не с одной точки зрения нейробиолога или биохимика, а с точки зрения природы, то есть со всех точек зрения одновременно.

Научное описание мира ставит человека в центр по определению, как наблюдателя. Наука — явление исключительно человеческое, и потому она не может не быть антропоцентричной. Но наука — это только метод изучения реальности, а не собственно реальность. Сама реальность не рассматривает гуманитарное в отдельности от молекулярного, человеческое в отрыве от не-человеческого. Ей все равно, как ее дробят на факультеты и режут на категории. Мне хотелось рассказать историю человека не с точки зрения науки, а именно с точки зрения реальности, в которой между научными дисциплинами нет границ, а сам человек — не центр Вселенной, а действующее лицо.

Как звучит "человек"?

В XVIII–XIX вв. идеи гуманизма возвысили человека в собственных глазах до такой степени, что его торжество над природой казалось неоспоримым и очевидным. Технологический рывок XX в. закрепил это ощущение. Но к началу нынешнего XXI в. ценой победы над природой стало осознание того, что природа может дать сдачи. От антибиотиков возникают неизлечимые инфекции. От поворота рек высыхают моря. От сжигания нефти тают ледники. От истощения почвы кончается еда.

Сегодня антропоцентризм уже не в моде. Рисовать древо жизни, в котором человек возвышается над "низшими видами", серьезному ученому неприлично, а о повороте рек лучше и не заикаться. Если судить по моим студентам, то и в их кругах гораздо более приемлема противоположная крайность. Человечество — это не столько царь природы, сколько болезнетворный вирус, разрушающий планету и убивающий белых медведей.

Все это напоминает мне исторические взаимоотношения между западноевропейской цивилизацией и коренными народами Америки, Африки и Австралии. Просвещенные деятели империй, выстроенных на костях инков, бенгальцев или конголезцев, любили порассуждать о собственном превосходстве. Всевозможные расовые теории, обосновывающие торжество белого человека над цветными народами, были нормой вплоть до Второй мировой войны и до сих пор владеют умами. Но со второй половины XX в. культурный вектор изменился: мания величия сменилась "white guilt", параноидальным чувством вины, пропитывающим отношения белого англичанина, немца или американца с согражданами иного цвета кожи.

На мой взгляд, никто не сделал для всей западной психотерапии больше, чем Джаред Даймонд, лауреат Пулитцеровской премии, с его книгой "Ружья, микробы и сталь"2, которая в немалой степени повлияла и на мою собственную. Книга построена как детальный ответ на простой вопрос, однажды заданный Даймонду в Папуа — Новой Гвинее, где тот проводил исследования сначала птиц, а потом и самих новогвинейцев. У островных народов есть слово "карго", которым они обозначают все "добро", которое туда привозят белые, то есть все что угодно, от спичек до самолетов. "Почему вы, белые, — спросил Даймонда Яли, обаятельный местный политик, с которым они прогуливались по берегу моря, — накопили столько карго и привезли его на Новую Гвинею, а у нас, черных, своего карго было так мало?"

"Ружья, микробы и сталь" — блестящее исследование исторической логики, в результате которой, например, европейцы завоевали Америку, а не наоборот. Изложить все скрупулезные выкладки Даймонда в двух словах невозможно, но если вкратце, то суть в хронологии развития методов производства пищи (сельского хозяйства и животноводства): чем раньше на определенной территории возникает сельское хозяйство, тем быстрее там возникнут другие технологии, а также увеличится плотность населения и повысится интенсивность агрессии и войн. На территории Евразии сельское хозяйство возникло раньше, распространялось проще, и его продукция была более полноценной в питательном смысле. Это, в свою очередь, объясняется такими факторами, как большое количество подходящих под одомашнивание диких растений и животных, обширная территория и протяженность континента с востока на запад. Поскольку Евразия вытянута в восточно-западном направлении, в ней крупнее, чем в Америке или Африке, зоны с примерно одинаковым климатом, по которым возникающие сельскохозяйственные технологии могли легко распространяться между соседними народами.

Заслуга Джареда Даймонда, на мой взгляд, заключается в том, что он вытащил на свет вопрос, который западная культура затолкала в темные глубины подсознания: если все люди одинаковые, то как так получилось, что у белых все карго? Без должного ответа на этот вопрос невозможно избавиться от зудящей идеи о том, что все-таки чем-то, будь то благосклонность богов или свойства мозга, белые люди должны отличаться. Только найдя объективное обоснование очевидной исключительности западной цивилизации, можно избавиться от этого затаенного расизма.

Мне бы хотелось, чтобы моя книга сделала нечто похожее для взаимоотношений человека с природой. Если мы не цари природы, то почему у нас все карго? Почему только мы летаем в космос и открываем эволюцию, а остальные животные лежат в пруду и ничего не делают? Без ответа на этот вопрос нас всегда будет бросать в крайности: либо видовой шовинизм, либо видовое самобичевание. Только объективно обосновав свою исключительность, поняв ее со стороны, человек может жить в гармонии с миром, который его породил.

В XXI в. человечество ждет жесткое испытание: на наших глазах и в результате наших действий климат на планете меняется с огромной скоростью. Вымирание человечества пока, по счастью, никто не обсуждает, но катаклизмы, затрагивающие миллиарды людей с непредсказуемыми социальными и историческими последствиями, — практически неизбежны. Для моих студентов это повод для стыда, крушение доброй воли под гнетом близорукой жадности корпораций и политиков. Я их понимаю. Но, по-моему, можно смотреть на этот вопрос и с другой стороны. В истории климат менялся много раз, а массовые вымирания, в том числе и по вине живых организмов ("кислородный холокост"), происходили с завидной регулярностью. Единственное отличие в нашем случае — это то, что кто-то хотя бы немного задумывается о будущем и пытается что-то предотвратить. Да, большинству людей сложно увидеть в своих действиях причину изменения чего-то настолько глобального и неосязаемого, как климат. Но до человека никто даже не мог подумать о таком понятии, как "климат". Да, люди подвержены жадности и агрессии. Но, если бы муравьи обладали хотя бы десятой долей наших ресурсов, они бы превратили всю планету в радиоактивную пустыню, не оставив и камня на камне.

Человек — это такое же животное, как и они. Но это животное, которому не все равно. И этим, по-моему, можно гордиться.

За Энгельса или за Докинза?

Эта книга — не только про человека, но и в принципе про природу живой материи, и нет ничего, о чем бы мы с друзьями-биологами спорили яростнее. Из этих баталий, к которым мы с наслаждением возвращаемся при любом удобном случае, сформировалась философская база для этой книги. Разумеется, и сама книга в черновом варианте вызвала между нами бурные споры.

Мой друг, эволюционный биолог Йоха Колудар, обвинил меня в "докинзовщине" и сыпал острыми комментариями на полях каждый раз, когда я упоминал гены, мемы или самовоспроизводящиеся РНК. Йоха — человек белков. Он считает, что нуклеиновые кислоты — чисто механическое средство реализации белковой воли и что жизнь с самого начала представляла собой кооперативы белковых функций (такое видение жизни, кстати, хорошо совместимо с тем, что предлагал Фридрих Энгельс в своем определении: "Жизнь — способ существования белковых тел"). Идею о том, что гены что-то контролируют — белки, организмы, — он считает идиотской и ругает за нее Ричарда Докинза страшными словами.

"Это все равно что Библия контролирует католическую церковь", — острил на полях Йоха, коря меня за "объяснительный танец" и религиозное поклонение нуклеиновым кислотам, и вообще был крайне разочарован. "Организм — это только плодовое тело гена" — вот главная мысль, с которой он не согласен. "Организм и есть жизнь. Гены лишь способ продолжать эту жизнь и улучшать ее, — считает он. — Как можно мертвый чертеж считать основой всего живого и изгибать логику всей биологии, чтобы оправдать эту безумную идею?"

С моей точки зрения, принципиальным является разделение не столько между геном и организмом, сколько между информацией и материей. Информация — конфигурация материи, не являющаяся при этом самой материей. Именно информация выживает при смене поколений. Материя же постоянно распадается и собирается в разных комбинациях.

"Мертвый чертеж" — это ДНК без белков. Но ген, как я его понимаю, — это не ДНК, а информация, которая копируется. Для меня не так принципиально, состоит ли она в последовательности нуклеотидов, в эпигенетической разметке хроматина (такие информационные единицы иногда называют "эпигенами") или в какой-либо другой конфигурации цитоплазмы или многоклеточного организма. Принципиально то, что из поколения в поколения копируется не всякая конфигурация родительского организма, а только определенные аспекты этой конфигурации. Их я и называю генами. Меня могут обвинить в чрезмерно абстрактном понимании этого слова, которое для большинства людей означает просто кусок нуклеиновой кислоты. Но я не знаю другого, более подходящего слова, описывающего информацию, которая копируется, и при этом считаю, что ген как простая последовательность нуклеотидов — неплохая модель для понимания такой воспроизводящейся информации в первом приближении.

Я действительно считаю, что организм — это плодовое тело гена, что белки и цитоплазма подчиняются генам, соматические клетки — половой линии, а рабочие муравьи — царице. Все это для меня проявления центральности воспроизведения информации в жизни на Земле. Возможно, это и есть "докинзовщина", но, например, принцип разделения "смертной" сомы и "бессмертной" гермоплазмы многоклеточного организма был предложен еще Августом Вейсманом в 1892 г.3

Что при этом считать "собственно жизнью" — жизнь материи или жизнь информации — вопрос терминологический (от него же, кстати, зависит, считать или не считать живыми вирусы). В последней главе я попытался решить этот вопрос, введя понятия "я"-жизни и "мы"-жизни, первая из которых обозначает существование организма и в том числе нашего "я", а вторая — воспроизведение информации. Я считаю, что "мы"-жизнь первична, потому что считаю РНК прародительницей жизни. Йоха, белковый человек, считает первичной "я"-жизнь, а РНК считает выскочкой, воспетой лжепророками.

Страшно даже обсуждать такое богохульство.