XXIII

Воскресным утром мне приказали собирать вещи. Это могло означать что угодно – например, перевод вслед за Рэмбовичем и генералом в другую камеру. Соседи строили догадки. Среди них была и фантастическая – изменение меры пресечения. Достоверным это невероятное предположение казалось им потому, что относительно недавно мы видели прямые телетрансляции пресс-конференции президента страны и заседания Общественной палаты с его участием. Журналисты Татьяна Фельгенгауэр и Александр Архангельский обращали внимание на неоправданную жестокость избранной мне меры пресечения и требовали прекратить произвол. Мои соседи, умные, опытные люди, были, как и большинство сограждан, убеждены, что жизнь любого в нашей стране зависит от воли одного-единственного человека. И хотя «высшая» воля никак не была явлена, им хотелось верить в эту фантазию из доброго ко мне отношения.

Собравшись, я прождал несколько томительных часов и только под вечер был препровождён Иванычем к автозаку и передан конвою. Иваныч, пожилой добродушный вертухай, был моим болельщиком. Однажды, провожая меня в суд, он сообщил, что следит за «Театральным делом» и черпает новости из репортажей «Бизнес FM». Наше прощание немного подпортила моя безуспешная попытка вызволить застрявшие на складе книги. Но всё же последними словами, которые я слышал, покидая «Матросскую тишину», были пожелания удачи и справедливости. Автозак колесил по Москве всю ночь, собрав несколько десятков человек, прежде чем остановиться под утро в СИЗО «Медведь». Ещё два часа я провёл в грязной, вонючей комнате сборки в компании наркомана, страдавшего от жестокой ломки, и тихого молодого киргиза, зарезавшего человека в драке против троих напавших на него скинхедов. Принимавший нас капитан, перетряхнув мои вещи, коротко спросил: «По мужикам?» Я не сообразил, что мне предлагалось самому выбрать, идти ли в камеру к блатным или к непрофессиональным преступникам, и попросил капитана говорить со мной по-русски. Тот взглянул на меня с сочувственным любопытством и приказал двум невесть откуда взявшимся рабочим из числа заключённых помочь мне донести тяжёлые сумки с книгами. Это было очень кстати. Я валился с ног от усталости, а путь по длинным коридорам огромной тюрьмы оказался долгим. Наконец в седьмом часу утра охранник остановился перед дверью камеры и попытался открыть её. К моему изумлению, дверь не поддалась. С минуту слышался невнятный шорох, потом открыли изнутри. Там, где я сидел прежде, подобное было невозможным. Но охранник отнёсся к происходящему вполне обыденно и безразлично. В довольно большой комнате висел густой табачный дым. Громко работал телевизор. На восьми шконках, объединённых в четыре двухъярусные секции, спали люди. Ещё четверо слонялись по комнате. С моим появлением из-под одеяла вылез спавший почему-то в одежде молодой симпатичный грузин с весёлыми плутоватыми глазами. Предложили чифирь, я разбавил его большим количеством кипятка. Познакомились, доброжелательно поговорили. Отари, назовём его так, знал тюремные порядки и пользовался авторитетом у других насельников камеры. Но, он подчеркнул это, прежде чем вынести какое-то существенное суждение, он испрашивал одобрения у старших по продолу, с которыми свободно общался по телефону, а иногда и встречался при посредничестве надзирателей. При этом смотрящим в камере формально был молодой узбек, назовём его Ахмаджон. У меня не хватило любопытства и времени разобраться толком в подробностях тюремной иерархии и уголовного устава.

Через полчаса мне выделили персональную шконку на первом ярусе. Возможно, из уважения к моему возрасту – самый старший из обитателей камеры был лет на двадцать моложе. Кроме меня, ещё у трёх человек были постоянные, им принадлежащие спальные места. Поскольку людей было в полтора раза больше, чем кроватей, спали по очереди. Разумеется, я сам предложил своё «привилегированное» место молодым соседям для отдыха днём. Кроме бесшабашного уличного вора Отари и Ахмаджона, в камере находился бодрый угонщик автомобилей, многодетный отец лет сорока. Он проявил большой интерес к моей библиотеке и недолгое время нашего соседства жадно читал. Ещё один, двухметровый худой человек со скучным лицом, восемнадцать лет из своих сорока провёл за решёткой. Не помню уже, в чём заключалось его уголовное ремесло. Длинный отвечал за коммуникацию с соседями и со стороны нашей камеры обеспечивал работу тюремной почты: ночами он ловко ладил «дороги» – сооружал «духовое ружьё», плёл «коней», отправлял и принимал «малявы». Я заворожённо наблюдал за этими чудесами инженерной мысли. При этом Длинный был тих и скромен, не претендовал на лидерство и не давал советов. Ему ассистировал смазливый, совсем юный паренёк, обвиняемый, видимо, не без оснований, в торговле наркотиками. Отношение к нему было терпимым, но неуважительным. Остальные обитатели камеры – таджики и узбеки – плохо говорили по-русски и не вполне осознавали своё положение. Я думаю, что если не все, то некоторые из них искренне не понимали, за что оказались в тюрьме и в чём их обвиняют. Я вызвался помочь им в составлении ходатайств и заявлений, которые могли бы прояснить ситуацию и как-то облегчить их участь. Инициатива была принята с благодарностью, и за несколько дней я написал два десятка официальных писем в адрес разных следователей, прокуроров и тюремного начальства. Ахмаджон, обвиняемый в нарушении миграционного законодательства, доверчиво на ломаном русском рассказывал о невесте, которая ждёт его дома, и о ссоре с братом, из-за которой был вынужден уехать на заработки в Россию. Он попросил разрешения называть меня дедом, я не смог отказать. Звучало это как «Дэд».

Первое утро в СИЗО «Медведь» началось рано – меня после бессонной, утомительной ночи вывели на встречу со следователем. Всё в этой тюрьме было необычным, не похожим на мой прежний опыт. В «кремлёвском централе» полторы сотни метров от камеры до следственного кабинета по пустынным коридорам меня сопровождали два сотрудника, и дважды на этом пути я подвергался досмотру. После этого удивительными казались относительно мягкие порядки в шестом корпусе «Матросски». Но и они не могли сравниться с вольницей, открывшейся мне в «Медведе». Здесь пара охранников долго собирала целую колонну заключённых, человек тридцать. Разномастная и многоязыкая толпа нестройно передвигалась между локалками – отсеками, отгороженными с двух сторон решётками. На каждом этаже две-три таких локалки разграничивали длинные коридоры. Некоторые проходили не задерживаясь, в других застревали надолго. Перед входом в коридор, по обеим сторонам которого располагались следственные кабинеты, всю толпу загнали за решётчатую дверь в узкую комнатку со скамьёй, вмещавшей восемь-десять человек. Там уже находилось два десятка зэков, а с нашей партией толпа увеличилась, наверное, до полусотни человек. Некоторые курили, не обращая внимания на окрики надзирателей. Там я встретил своих знакомых по путешествиям в автозаках – группу строителей и энергетиков, чьё дело о мошенничестве на строительстве газопровода в Южной Осетии так же, как и моё, вела группа Полковника Цахеса. Строители ругали его последними словами, а я, понимая, кому адресованы проклятья, был склонен верить их утверждениям, будто дело полностью сфабриковано. В толпе обращал на себя внимание стройный, красиво седеющий человек в дорогом костюме, уже не свежем, но опрятном. Он оказался адвокатом из Баку, уже год дожидающимся в тюрьме решения об экстрадиции.

Я знал, что решение о том, где и как следует держать человека под стражей, принимаются не ФСИН, а следователем. Позже в деле я увидел постановление Цахеса с универсальным объяснением причин моего перевода – «в связи с целесообразностью». Не знаю, чего больше в этом объяснении – хамства, основанного на сознании вседозволенности, или беспросветной глупости. Но понимание полковником целесообразности поражает новизной. Посудите. «Матросская тишина» находится в 15 минутах пешего хода от Следственного комитета. В «Матросской тишине» достаточно кабинетов для проведения следственных действий. Заключённых спецблока в «Матросске» конвоируют по одному, и путь от камеры до кабинета не превышает десяти минут. Сравним с СИЗО «Медведь»: дорога занимает минимум полтора часа – метро, автобус и те же пятнадцать минут пешком. В огромной тюрьме не хватает кабинетов, следователю случается помаяться в очереди. А уже получив место, приходится подолгу ждать, пока освободившийся конвоир приведёт подследственного. В общем, было понятно, что Цахес посчитал целесообразным показать мне «настоящую тюрьму». Поскольку расследование было объявлено завершённым и ожидать от меня признаний или перемены показаний не приходилось, то, скорее всего, это было просто местью за несговорчивость. Как истинный садист-извращенец, полковник не считался с доводами разума и не щадил своих подчинённых: все средства казались ему пригодными, лишь бы было плохо его врагу, в данном случае мне.

В двенадцатом часу меня наконец привели в кабинет, где уже давно томился Мурзилка. Я принялся читать. От усталости, духоты и тусклого света буквы расплывались по бумаге, не желая собираться в предложения. Когда же с усилием мне удавалось пробираться к смыслу, содержание поражало своей никчёмностью. Квитанции об уплате госпошлины при регистрации каких-то компаний, возникших задолго до проекта «Платформа»; копии паспортов учредителей, директоров и бухгалтеров, среди которых не было ни одного моего знакомого; однотипные уставы и выписки из реестров регистрации юридических лиц; сведения об уплате штрафов за нарушения правил дорожного движения… – свалка вполне бесполезной информации. На вопрос, какое отношение всё это имеет к моему делу, Мурзилка равнодушно пожал плечами. Мне сделалось дурно, болело сердце. Я прервал чтение и попросил вызвать врача. Неохотно оторвавшись от экрана смартфона – Мурзилка смотрел какой-то фильм, – следователь несколько раз нажал кнопку вызова охраны. Потом ещё и ещё. Никто не реагировал. Я стал стучать в толстый прозрачный пластик запертой двери. Прошло около получаса, прежде чем появился озлобленный взмыленный охранник. Справедливо будет заметить, что пара вертухаев непритворно разрывалась между десятками кабинетов со следователями, адвокатами и заключёнными. Он заявил, что врача не будет. Просто потому, что «они сюда не ходят», не хотят и нет такой практики. Ещё минут через сорок появился дежурный помощник. В его сопровождении и в компании десятка зэков из соседних камер я потащился в обратном направлении. Было обещано, что дорогой меня осмотрит врач. Возле какой-то двери, за которой мелькнул белый медицинский халат, мы ненадолго остановились. Зашедший и быстро вернувшийся ДПНСИ сказал, что врач придёт в камеру. Не пришёл. Ни в этот день, ни на следующий. Хотя на утренней проверке я снова просил об этом сменившегося дежурного.

Зато пришёл майор-оперативник. Странный разговор состоялся почему-то в коридоре. Опер с нажимом предлагал мне обращаться к нему в случае притеснений и обид со стороны заключённых. Я ответил, что у меня нет и не предвидится проблем с сокамерниками. Опер подавил раздражение, и в голосе зазвучала угрожающая нотка: «Ну смотри, чтобы потом, когда у тебя будут деньги отжимать, ко мне претензий не было». Я не вполне понимал, что это было – приглашение к стукачеству или попытка вымогательства? Не исключаю и того, что связанный с блатной верхушкой тюрьмы и по её поручению опер просто выяснял, насколько можно поживиться за мой счёт. Ему были известны вменяемая мне статья и сумма якобы нанесённого ущерба. Если бы я оказался реальным преступником, в тюрьме не осудили бы меня за похищенные деньги, но рассчитывали бы на пополнение общака. У меня болела голова, но в прокуренной камере я чувствовал себя всё же комфортнее, чем беседуя в коридоре с оперативником, и хотел поскорее вернуться туда. Сворачивая разговор, я сообщил, что не нуждаюсь в опеке, и потребовал, чтобы, обращаясь ко мне, опер использовал местоимение «вы».

Немного поспав, я почувствовал себя лучше и взялся за написание ходатайств от имени моих новых сокамерников. Вечером этого длинного, первого на новом месте дня мне протянули трубку мобильного телефона. Впервые за десять месяцев я держал в руках это чудо цивилизации. Было соблазнительно набрать номер Тани, но я подозревал, что, возможно, именно за этим меня и привезли в «Медведь», чтобы поймать на нарушении ПВР или послушать мои разговоры. Отказался. Ночью телефон возник снова – со мной хотел поговорить авторитетный арестант, смотрящий за корпусом. В отличие от моих сокамерников, он знал обо мне и моём деле. Поинтересовавшись, как я устроился в камере и нет ли у меня проблем, спросил, чем я могу помочь тюрьме. Я ответил, что на денежную помощь с моей стороны рассчитывать не стоит. На следующий день охранник вывел меня из помещения сборки на лестницу. Там я встретился с вчерашним собеседником, молодым спортивным мужчиной, изучавшим меня умным, цепким взглядом. В присутствии надзирателей он не чувствовал никакого стеснения, держался спокойно и уверенно. Сказав, что всё будет в порядке, велел оставить нас одних. Мы коротко повторили вчерашний разговор. Он подчеркнул, что собранные деньги расходуются на общие тюремные нужды, в частности, на поддержку неимущих арестантов и покупку лояльности администрации. Я ещё раз объяснил свои обстоятельства и позицию, сказал, что по мере возможности буду помогать людям, оказавшимся непосредственно рядом. Разговор был спокойным и вежливым, мы вполне поняли друг друга и пожали руки.

Через час я через адвоката попросил Таню отказаться от дорогих продуктов в передачах, а вместо них прислать побольше чаю, сахару, сигарет, пряников, а также мыла, зубной пасты и щёток, тетрадей и ручек. Эта передача пришла на удивление быстро. Мои соседи, оставив часть вещей и продуктов у себя, вторую, бо́льшую, переправили в так называемую котловую хату, откуда они расходились по другим камерам.

В следственном кабинете меня ждала Юлия Лахова. Она рассказала, что о моём переводе стало известно накануне, когда у Тани не приняли передачу в «Матросской тишине». При этом там не смогли сообщить, куда именно меня отправили, – возможно, действительно не знали. Снова вместе с Таней меня целый день разыскивали адвокаты, журналисты, общественники: писали заявления, звонили по официальным и неофициальным телефонам, обращались к руководству СК и ФСИН, к омбудсменам. Было ощущение, что информация намеренно скрывалась, причины перевода никто не мог объяснить. Все были встревожены. Ксения Карпинская в тот день была занята в судебном процессе по другому делу, поэтому Юлия, оставив на время своего новорождённого малыша, примчалась меня проведать. Она отметила мой болезненный вид, расспросила о здоровье и условиях содержания. Впечатлённая рассказом о перенаселённой камере и о том, что я не могу попасть к врачу, Юля добилась приёма у начальника СИЗО и потребовала, чтобы мне была оказана медицинская помощь, грозила оглаской. После этого меня проводили в медчасть, где пожилой уставший доктор с пустыми глазами измерил мне давление, без интереса выслушал жалобы на боли в сердце и упавшее зрение и сунул какую-то таблетку.

Утром следующего дня у начальника тюрьмы побывала уже взволнованная и возмущённая Ксения Карпинская. Затем пришла Анна Каретникова, добрая фея московских СИЗО, и добилась, чтобы меня принял и осмотрел лично начальник медчасти СИЗО. Потом появились Когершын и её коллеги по ОНК. Несколько раз за день меня выводили из камеры. Несколько раз сотрудники и общественники из наблюдательной комиссии приходили осматривать камеру. Мои сокамерники были потрясены и озадачены таким невиданным оживлением. Также недоумевали и задействованные во всей этой суете сотрудники. Лицемерный абсурд нарастал с каждым часом и достиг своего апогея к вечеру. Теперь уже меня привели в кабинет начальника. Там поджидал озлобленный и обескураженный опер, двумя днями раньше беседовавший со мной в коридоре.

– Вы спите на полу? – задал он неожиданный вопрос.

– Нет.

– А что же ваши друзья-журналисты пишут всякую ерунду?

Оказалось, что в интернете только что, буквально час назад, появился материал, в котором со слов адвокатов и членов ОНК описывались условия моего содержания. Всё в нём было правдой: и грязные стены, и тусклый свет, и щели в полу, и мыши, и ломаная сантехника, и постоянная завеса табачного дыма. Правдой было и то, что на восьми койках по очереди спали тринадцать человек. Но не на полу. В нашей камере никто не позволял себе неуважительного отношения к соседям, а спать на полу не только неудобно, но по тюремным понятиям ещё и унизительно. Эта статья мгновенно, несмотря на конец рабочего дня – подозреваю, что стараниями прекрасной Анны Каретниковой, – оказалась в зоне внимания московского управления ФСИН. Одновременно, реагируя на жалобу адвокатов, направила запрос руководству ФСИН уполномоченный по правам человека Татьяна Николаевна Москалькова. Всё это вошло в резонанс и обрушилось на головы начальников «Медведя». Опер потребовал, чтобы я написал объяснительную записку, опровергающую статью. Я отказался. Опер попросил, я снова отказался. Опер взмолился, я был непреклонен. Появился замначальника по воспитательной части (я с удивлением узнал, что, оказывается, есть такая часть), а затем и сам начальник. Оба были вежливы, спокойны и даже веселы. Было понятно, что несчастного опера назначили крайним, ответственным за все огрехи тюрьмы. Начальник ласково повторил просьбу об объяснительной, которую ему нужно было приложить к своему рапорту. Я предупредил, что, следуя правде, ничего приятного о тюрьме написать не смогу и автора статьи опровергать не буду. Ну конечно, согласился начальник, ничего, кроме правды. Я подробно описал всё, что происходило в три предыдущих дня. Картина выходила очень неприглядная. В конце я решил всё-таки добавить примирительную нотку и написал, что у меня нет претензий к руководству СИЗО, поскольку я отдаю себе отчёт в том, что они лишь выполняют преступные распоряжения следователей. Так себе получился комплимент.

Нежданные встречи и разговоры на этом не закончились. Не доходя до камеры, меня привели в другой кабинет. Двое мужчин в штатском представились инспекторами ФСИН, подробно расспросили о событиях, связанных с переводом из «Матросской тишины» в «Медведь», и об условиях содержания. Тоже попросили написать объяснение. В слегка сокращённом виде я продублировал сочинение, оставленное у начальника. В конце также заклеймил позором Следственный комитет.

Уже за полночь я без сил вернулся в камеру, где ожидали новые сюрпризы. Из двенадцати человек осталось восемь, включая меня. Каждый возлежал на своей отдельной кровати. Никто не спал. Происходило нечто небывалое и необъяснимое, отчего все пребывали в весёлом изумлении. Рассказали, что, пока я объяснялся в кабинетах начальников, юного наркоторговца и четверых таджиков перевели в другие камеры. Приказали проветрить помещение и меньше курить. Соседи воспринимали происходившее как потеху. Мне же сделалось до тошноты противно от такого бессовестного лицемерия начальства. И стыдно от того, что где-то в соседних камерах, таких же перенаселённых, а возможно, и с худшими условиями, появится ещё по одному лишнему человеку и всем станет ещё тяжелее. Но никто не вступится за них так же горячо и действенно, как за меня.

Но это ещё не было пределом. На следующий день абсурд стал переходить в безумие. С утра появился, держа под мышкой пару папок с материалами дела, вновь прикомандированный к следственной группе Цахеса майор Пётр Сергеевич Кудинов. Был он крайне медлительным, за что и получил прозвище Майор Вихрь. В принесённых Вихрем материалах впервые встретилось нечто любопытное. Во-первых, халтурно выполненная справка об оперативно-разыскных мероприятиях в отношении меня, явно никогда не проводившихся; эта подделка иллюстрировала, как грубо фабриковалось моё дело. Во-вторых, несколько подлинных литературных перлов, от чтения которых было невозможно оторваться, несмотря на их очевидную бессмысленность. Так, например, на восьмидесяти листах дела было представлено расследование покупки дома номер шестнадцать в деревне Часлицы Гусь-Хрустального района Владимирской области. Была опрошена продавщица местного сельпо, покойные родители бывшего мужа которой много лет назад продали этот дом неизвестному человеку, которого с тех пор никто не видел. Деревенский детектив сопровождали десятки страниц переписки между Следственным комитетом, Федеральной службой безопасности и местным участковым. Кто был этим таинственным покупателем деревенского дома и какое отношение всё это имело к проекту «Платформа», не объяснялось.

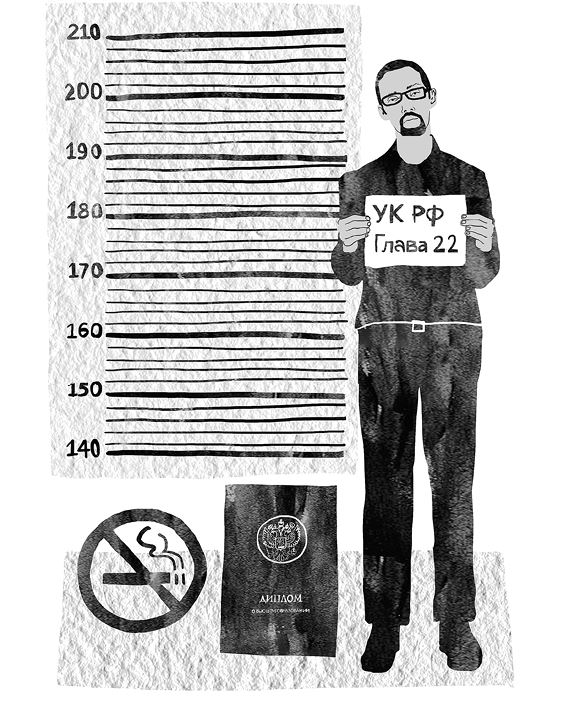

На обратном пути в камеру я издали заметил странное оживление возле нашей двери. Мне велели зайти в соседнее помещение. Там было пусто. На полу сидели Отари, Угонщик автомобилей и Длинный. Ещё четверых отселили от нас, пока я развлекался чтением небылиц. А в камере происходил экстренный ремонт. Вернувшись, мы обнаружили в потолке пару дополнительных зарешёченных светильников (впрочем, свет всё равно был очень плохим). В полу были грубо заделаны самые большие дыры. Над раковиной красовался новый исправный смеситель. А главное, грязную стенку заслонял огромный щит, заклеенный правилами внутреннего распорядка и выдержками из каких-то законов и инструкций. Последовательность страниц в этих документах была перепутана, некоторые листы дублировались. Было видно, что, подобно материалам дела, с которыми я сегодня знакомился, клеили эти бумажки впопыхах, не читая. Перед самым отбоем в камеру на освободившиеся места привели четверых новых арестантов. Трое из них были примерно пятидесяти лет и обвинялись по экономическим статьям.

Несколько дней прошли относительно тихо. Меня ещё по разу навестили члены ОНК и ревизоры ФСИН. Пришло несколько писем и пара передач. Украсили эту главу моей тюремной эпопеи разрешения на телефонные разговоры с Таней и с моей младшей дочерью Ксенией, полученные впервые за десять месяцев. Услышать наконец голоса любимых людей было подлинным счастьем.

Вскоре меня и двоих сокамерников вывели с вещами и после длинных переходов и пары утомительных шмонов доставили в четырёхместную отлично отремонтированную камеру недавно построенного спецблока. Ночью к нам привели четвёртого соседа. Ещё не успевший оправиться от удивления и неожиданности человек со смехом рассказал, как в его прежнюю камеру вошёл дежурный и объявил, что ищет некурящего зэка с высшим образованием и экономической статьёй. Новый сосед удовлетворял этим условиям – и вот, оказался с нами. Так администрация, решив от греха упрятать меня в тихое место, подобрала мне товарищей последнего месяца моего заключения в СИЗО «Медведь». Мои соседи были огорчены строгими порядками и отсутствием запрещённой мобильной связи, но оценили относительный комфорт и покой заключения в спецблоке.