XVIII

В конце октября неожиданно прозвучало: Малобродский, с вещами на выход. Через полчаса, собрав вещи и книги, я попрощался с Мишей и Димой. Сопровождаемый Элвисом, сел в зарешёченный микроавтобус. На вопросы, что это значит и куда мы направляемся, Элвис не ответил. Сказал лишь, что всё будет хорошо. Казалось, он был рад за меня. Путь был недолгим. Не покидая огромного тюремного двора, мы проехали несколько сот метров и оказались в соседнем СИЗО 77/1. Много страдающих от жёсткой изоляции «кремлёвского централа» людей мечтают о таком переводе. В самом деле, режим здесь менее строгий, нравы посвободнее. Но первое впечатление было довольно тягостным. После утомительного ожидания в заплёванном помещении сборки и демонстративно бесцеремонного обыска большинство вещей и книг отправились на склад. В грязном медицинском кабинете угрюмый доктор осмотрел меня формально и неприязненно. Потом был долгий под окрики грубой охраны путь по замысловатым подземным переходам и лестничным маршам старой «Матросски». Было сыро, дурно пахло, дорогой встретилась наглая крыса. Меня поместили в один из спецблоков, а именно в шестой корпус. Бытовые условия здесь были сопоставимы с «кремлёвкой». Четырёхместные камеры, чуть более тесные, давно не видели ремонта. Зато – о чудо – в камере был душ!

В одной из камер шестого корпуса традиционно содержался вор. Когда отправляли по этапу или отпускали одного, его вскоре сменял следующий. Вентиляционные шахты и канализационные трубы служили каналами постоянного обмена информацией. Сведения о каждом новом арестанте (имя, возраст, статья) немедленно становились известны, велись записи движения людей. Ежевечерне между камерами, а также и соседним общим корпусом передавались и принимались новости, собранные по судам, сборкам, автозакам. Выкраивались ритуальные воровские речовки. Насельники со стажем вспоминали времена, когда по камерам водились мобильные телефоны и изготавливалась брага. Такой хрестоматийный тюремный порядок распадался буквально на моих глазах. Некогда воровской продол стремительно краснел. Через пару недель после моего перевода из соседней камеры увезли очередного вора, и никто ему не наследовал. Стало тише и спокойнее. Меня, чуждого уголовной романтики, это очень устраивало. На прогулках продолжали добродушно перекрикиваться через стены бетонных двориков. В СИЗО 99/1 подобное было невозможно, там на прогулках арестантов глушила очень громкая музыка, охрана жёстко и однозначно пресекала любое межкамерное общение.

Первые несколько дней я провёл в плохо обустроенной камере в компании обаятельного армянина, вора и мошенника, и ещё двоих, проводивших время в непрерывных дебатах о преимуществах ислама перед христианством и наоборот. В это время на воле среди друзей произошло большое волнение. Следователи и тюремное начальство посчитали излишним сообщать родственникам и адвокатам о переводе – и Таня меня потеряла. Понадобились усилия многих людей, чтобы через день добиться у руководства ФСИН информации о моём местонахождении. Первыми, как в своё время в ИВС, меня посетили наблюдатели из общественной комиссии – Когершын и Иван Мельников. После их визита мне удалось получить со склада свои вещи, а в камере появились плохонький холодильник и неработающий – но попытка засчитывается – телевизор. На следующий день пришли адвокаты, и я получил письмо и передачу от Тани. Впечатлённые большим движением вокруг моей персоны начальники и охранники заговорили вежливо и напряжённо. Откровенное лицемерие, с которым мне позже ещё не раз пришлось столкнуться в тюрьме, озадачивало и ставило в двусмысленное положение по отношению к сокамерникам. Впрочем, мне всегда удавалось быстро снимать барьер и устанавливать уместную степень доверия с соседями. Скоро меня перевели в камеру 616, обустроенную и хорошо обжитую, заселённую, по мнению начальников, более близкими мне по опыту, образованию и инкриминируемым статьям людьми. В принципе, начальники не ошиблись.

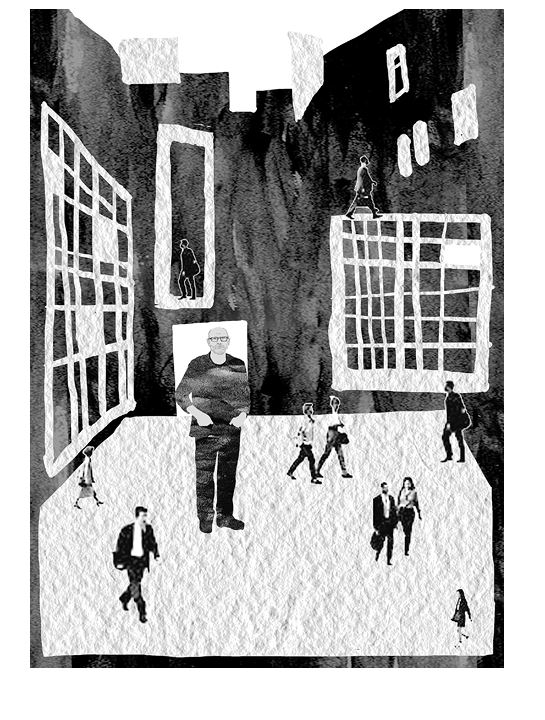

Тюрьма сводит людей поневоле, прочно и надолго запирает их в одном замкнутом, тесном пространстве, приговаривает к общежитию. Мне не довелось подолгу находиться в больших, на несколько десятков человек, к тому же перенаселённых камерах. Не пришлось долго соседствовать с явными уголовниками или закоренелыми злодеями. Разве что сборки и изматывающие, долгие поездки в автозаках между судами и изоляторами порой собирали очень пёстрый и разный люд: плечом к плечу сидели наркоманы и политики, разбойники и бизнесмены, убийцы и бывшие чиновники. Но даже в этих случаях действовал какой-то общий кодекс поведения, основанный на уважении того факта, что все мы очень разные. Заведомо никто не был лучше или хуже другого. Я ни разу не встретил агрессивной реакции, скажем, на просьбу курить реже и по очереди или не орать громко, если болела голова или хотелось почитать; было принято делиться водой, сигаретами, конфетами. Если кого-то переполняли эмоции после суда, ему давали возможность выговориться, при этом никогда не выспрашивали, не лезли в душу.

По большей части моими соседями в разных камерах были люди адекватные, выдержанные, неагрессивные. И всё же разные привычки и повадки, тембры голосов и манера речи, запахи, храп, шарканье, смех и так далее – всё требует привыкания и принятия. Большинство учится этому быстро и неизбежно – иначе месяцы, а для кого-то и годы заключения грозят обратиться в ад. Чистюли и неряхи, любители телесериалов и спортивных передач, новостных и музыкальных каналов, оптимисты и пессимисты, атеисты и набожные, националисты и космополиты, сталинисты и антисоветчики, сторонники уголовного устава и те, кто подчёркнуто противопоставлял себя блатному миру, вынуждены находить общий мирный язык, постоянно и непрерывно учитывать присутствие друг друга и уважать его. Конечно, это не исключает жарких порой дискуссий и не обязывает придерживаться общей точки зрения. В обеих камерах «кремлёвского централа» соседи с большей или меньшей степенью убеждённости соглашались с моими оппозиционными настроениями. Следственный беспредел и беспринципность судов они естественным образом увязывали с общей политической ситуацией. Корни наших общих и своих частных бед прослеживали в истории страны, которую обычно схожим образом истолковывали.

Иначе обстояло в более разнородном и демократичном кругу шестого корпуса «Матросской тишины».

Люди, о которых я собираюсь рассказать, не посвящены в мои «литературные» планы, и я не уверен, что они стремятся к публичности. Поэтому я дал им полностью или частично вымышленные имена.

Валерий Рэмбович Подгорный, персонаж удивительный и для меня непостижимый. Мой ровесник, муж и отец семейства, он к моменту нашего знакомства находился под стражей уже три с половиной года. Топ-менеджер крупного научно-технологического предприятия до «Матросской тишины» успел посидеть в нескольких СИЗО Москвы и Подмосковья, где лично познакомился с фигурантами многих громких дел. Рэмбович обвинялся сразу по двум уголовным делам. По одному он был уже осуждён и дожидался решения апелляционного суда. По второму ещё продолжалось следствие. Опытнейший зэк и при этом хорошо образованный, воспитанный человек, он был идеально приспособлен к тюремной жизни. Понимал и сам выстраивал законы общения как внутри камеры, так и с тюремным начальством и надзирателями. Эти законы были чужды уголовных ухваток, строились на доброжелательности и взаимном уважении. Был Рэмбович основателен и неспешен. Рационален в движениях и словах, обычно сдержан в проявлениях чувств и убеждений. Быт его, а следовательно, и наш, его соседей, был налажен безукоризненно. В прошлом выпускник престижного технического вуза, он был специалистом по компоновке космических аппаратов. Его высокая квалификация проявилась, в частности, в том, что наш очень маленький холодильник вмещал какое-то нереально огромное количество продуктов, которые хранились там в идеальном порядке. Из электрочайника и пары пластиковых ёмкостей он собрал подобие микроволновки. Из другого чайника удалил термостат и в полученной таким образом электрокастрюле варил борщи и супы. Придерживался строгого столового распорядка и был ненавязчиво хлебосолен. Он не делал секрета из своей истории, но подробностями делился скупо. Несколько изумительных перлов из его уголовного дела я помню до сих пор. Например, отсутствие в деле убедительных улик гособвинение интерпретировало как доказательство осознанной и тщательной подготовки преступления. Удивлял и сам Валерий. Умный трезвомыслящий человек, он откровенно ностальгировал по временам и нравам развитого социализма. Кажется, он использовал именно эти, введённые в оборот партийными съездами определения эпохи, которую я помню как глухой и беспросветный застой. В то же время его личное благополучие и коммерческие успехи предприятия, которым он руководил, бесспорно были обязаны временам либерализации отношений собственности и свободы предпринимательства. Уж не знаю, были ли за ним какие-то уголовные прегрешения или нет, но в своём деле и в аресте он винил, не называя их прямо, конкурентов, использовавших ангажированное следствие. При этом он одобрительно отзывался о правоохранительных и силовых структурах, особенно о ФСБ. К врагам родины и президента Путина Валерий Рэмбович был нетерпим, хоть и старался сдерживаться. Нравом был добродушен и уравновешен, лишь изредка – с кем не бывает – срывался и позволял себе эмоциональные высказывания. Поводы для этих мелких срывов были удивительными и неожиданными. Памятуя об успехе, с которым я пропагандировал среди прежних соседей книжку Венечки Ерофеева «Москва – Петушки», я дал почитать её Вове-могиле и Валерию. Реакция обоих была нестандартной. Если Вова просто остался равнодушен, то Рэмбович негодовал: это ложь, будто в советское время было повальное пьянство. Я попытался объяснить, что к художественному тексту нужно подходить с иной меркой, лепетал что-то про поэтику, образную и жанровую природу, про роман в стихах и поэмы в прозе, про традицию романа-путешествия… – все мои доводы были ничтожны, а Рэмбович непреклонен: «Где он такое видел? Клеветник!» Я взялся рассказывать, где такое видел я в благословенные семидесятые-восьмидесятые годы. Вспоминал завсегдатаев богемных домов актёров, писателей и прочих архитекторов; и работяг, хлеставших технический спирт по углам заводских складов и подсобок; и заселённые сплошь бабами (мужики – кто спился, кто помер, кто сел) тверские деревни; и запущенные огороды никогда не просыхающих стариков в Приморье; и дикое пьянство коренного населения в Горном Алтае; и ругань в очередях за водкой по талонам… Говорил про душную атмосферу государственной лжи и подавления личной свободы, приводил в пример фильмы, пел частушки соответствующего содержания – в общем, неподобающе увлёкся. За что и был наказан: мой обиженный за отечество собеседник со сдержанным гневом попросил меня не порочить родину и – неожиданно – не отзываться дурно о президенте, о котором, между прочим, не было сказано ни слова. Затем он вдруг так же внезапно успокоился и перешёл к традиционно неспешному и добродушному общению на нейтральные темы. Я до сих пор гадаю: что это было? Временное ли затмение или, наоборот, прорвавшаяся наружу искренняя боль, так сказать, крик души, а может, и осознанное выступление на камеру, торчавшую в углу под потолком?

Не так мирно, как со мной, развивались отношения Рэмбовича с генералом Николаем Васильевичем Чесноковым. Рядом с генералом было тяжело. Высокий и некогда крепкий, а сейчас страдающий гипертонией мужчина вздыхал, стонал и жаловался по-бабьи. Попытки приободрить и развеселить его приводили обычно к обратному эффекту. Молодого и принципиального хулигана Вову-могилу возмущала бытовая беспомощность и нечистоплотность генерала, а пуще всего – его непоследовательная гражданская позиция. «Вот если вы, Аркадьич, – говорил мне уважительно Вова, – всегда и однозначно топили против власти, то я, даже если с этим и не согласен, принимаю, имеете право. Но генерал же сам – власть. Значит, пока был при кормушке, всё устраивало, а теперь вдруг, когда хвост прижали, прозрел и стал оппозиционером». Николай Васильевич не только дослужился до высокого воинского звания, но и, выйдя в отставку, занял значительную административную должность в крупном российском регионе. Под следствие он угодил за относительно мелкую взятку, принятую, что называется, борзыми щенками – подарок местного бизнесмена в обмен на поддержку его проекта. По его версии, следствие добивалось от него показаний на губернатора взамен прекращения дела. На чём именно базировалась взаимная неприязнь Рэмбовича и генерала, сказать трудно. Но только, до поры спрятанная, она вдруг начала принимать явные и всё более агрессивные формы. В феврале генерала перевели в другую камеру. Не знаю, сам ли он просил об этом или это была плановая ротация. Тюремное начальство любит временами перетасовывать сокамерников, чтобы не привыкали и находились в напряжении. По закону для перевода должны быть особые и явные причины, но в этой системе решения диктует не закон, а целесообразность. Забавно-злорадное обстоятельство заключается в том, что две недели спустя вызвали с вещами и Рэмбовича. Как стало известно тем же вечером, перевели его в камеру к генералу. По доходившим до нас слухам, они продолжали глухо недолюбливать друг друга. Не знаю, что сейчас с обоими. Надеюсь, что немолодые и неглупые люди разошлись миром и смогли сохранить силы души и тела, необходимые для достойного выживания в системе исполнения наказаний.

На место генерала к нам в камеру из «Лефортово» перевели Андрея Сладкова, высокопоставленного менеджера очень известной компании. Мне неизвестны подробности его истории. Сладков уверял, что и сам не вполне понимает причин своего задержания. Почти год он провёл под стражей по обвинению в мошенничестве, и за всё время его ни разу не посетил следователь. Это только на первый взгляд кажется неправдоподобным. Но поскольку я и сам находился в роли заложника и не мог добиться конкретизации обвинений в свой адрес, то легко поверил новому соседу. Андрей запомнился тем, что по памяти записывал сказки, известные и новые, прочитанные уже в тюрьме; расспрашивал меня, выискивая новые сюжеты. Каждый день исписанные листочки он вкладывал в почтовый конверт, на котором указывал один и тот же адрес. Так он рассказывал сказки своему пятилетнему сыну, по которому очень скучал.

На шконку Рэмбовича заехал приветливый, по-буддистски спокойный бурят Намсарай Дамбаев, для простоты представившийся Андреем. Приговор по обвинению в шпионаже уже вступил в силу, и прошла большая часть срока довольно сурового наказания. Намсарая доставили из Забайкалья в Москву для участия в кассационном заседании Верховного суда и, казалось, забыли о нём – больше месяца он просто дожидался назначения даты судебного заседания. По мнению следствия и суда, шпионил он в пользу Китая. Сам же «шпион» рассказал такую историю. Выучив на свою беду в университете китайский язык и недолго поработав в перестроечные годы переводчиком, он с приятелем затеял собственный бизнес по поставке российским промышленным предприятиям нестандартного оборудования. Бизнес был скромным, но обеспечивал семью. С одним из крупных предприятий в Забайкалье наладились регулярные деловые связи, которыми наш герой дорожил. Предприятие развивало совместный проект с китайскими партнёрами. И однажды, зная об образовании Намсарая, предложило ему перевести какую-то техническую документацию. Вскоре на предприятии начался передел собственности, одна из заинтересованных сторон привлекла в свои ряды ФСБ. Так возникло дело, в котором нашлось место и моему новому соседу, несмотря на его заверения, что всю переведённую им документацию можно легко найти в открытых источниках.

Интерес к уникальным машинам и промышленному оборудованию сблизил «шпиона» с Вовой-могилой. Обаятельный и эрудированный, Вова был старожилом и домовым камеры 616. Вежливый, хорошо воспитанный молодой человек отличался маниакальной чистоплотностью и был неутомимым спортсменом. Он трогательно рассматривал вечерами фотографии двух своих ангелоподобных дочек. Кличка чрезвычайно не шла к нему, но приклеилась крепко. Её появлением Вова, обвинённый в хулиганстве, был обязан участием в массовой драке на кладбище. Придумал кличку вор, с которым Вова одно время делил камеру. Техника, включая военную, была подлинной страстью Вовы. Он знал не просто сотни моделей машин, механизмов, видов оружия, но историю модификаций каждого из них, имена конструкторов и дизайнеров. Если я изредка вынуждал соседей поскучать во время какой-нибудь интересной только мне передаче на канале «Культура», то Вова ежедневно ловил посвящённые технике программы на канале «Звезда», само существование которого оказалось для меня новостью.

Доступность арестантам тех или иных телевизионных программ определяет выбор тюремной администрации. Критерии, по-видимому, достаточно субъективны. В разных СИЗО, в которых мне довелось смотреть телевизор, меню незначительно отличалось. Везде неизменно присутствовали основные федеральные каналы. По счастью, у меня были беруши, книжки и маска для глаз. Ещё больше удивлял выбор радиостанций, которые глушили нас на прогулках задорными, но несмешными шутками и пошлой попсой. Потребность в информации удовлетворялась чтением газет. Подобно тому как, забывая о компьютерной клавиатуре, современные арестанты восстанавливают навык владения шариковой ручкой, на смену привычке получать новости из электронных ресурсов пришлось вернуться к чтению газет в бумажной версии. Газеты я выписывал в большом количестве.