Глава 5

Что делает нас альтруистами?

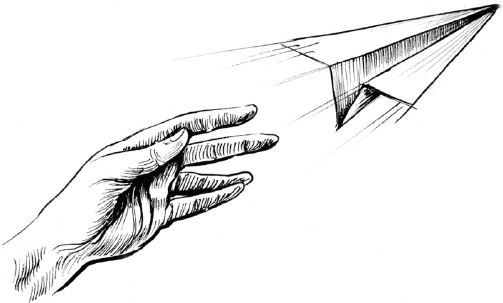

Прежде чем мы погрузимся в мир экстраординарного альтруизма, я бы хотела пригласить вас в путешествие, которое поможет лучше понять этот мир. Если хотите, это путешествие по лучу света. Нет-нет, ничего общего с физикой, этот луч связывает людей, позволяет понять, что думает и чувствует другой человек.

Как информация, заключенная в голове одного человека, вообще может проникнуть в чужую голову? О да, конечно, – язык! Язык тут играет главную роль. Было бы почти невозможно понять когнитивный комплекс других людей (верования, желания, намерения), если бы не существовало языка. Подумайте о том, как много информации можно узнать об убеждениях и целях другого человека, когда он произносит: «Эй, дай я сам попробую!» или «Я сделаю это за тебя».

Но язык не универсален, это всего лишь запотевшее окно в нашем сознании. Большинство внутренних состояний не могут быть вербализованы. Некоторые наши мысли слишком личные или же чересчур банальные, чтобы их высказывать. Какие-то наши состояния не могут быть объяснены словами, потому что они слишком сложные, или потому, что человек, который их испытывает, пусть это странно прозвучит, не знает о них, так как они скрываются где-то в тоннелях бессознательного. Язык может увести нас не туда – иногда намеренно (когда мы иронизируем или обманываем), а иногда просто потому, что так произошло: «Ну да, ляпнул…» Вот скажите-ка, человек, который говорит: «Я сделаю это за тебя», – он действительно хочет помочь, выражает свое нетерпение, или он… хм… шовинист?

Сами по себе слова лишены голоса. Потому что поток речи – это только фрагмент отражения разума, создающего этот поток, и то многое, что мы знаем о комплексных состояниях других людей – их верованиях, желаниях и намерениях (иногда их называют «холодные когниции»), – это просто наши догадки. Иногда нам кажется, что мы действительно знаем, в чем заключаются намерения, лежащие за фразой «Я сделаю это за тебя», – если эти слова произносит хороший друг, или они сопровождаются улыбкой или каким-то другим доброжелательным знаком. Но не обольщайтесь, эти так называемые знания – всего лишь наши иллюзии. У нас нет прямого доступа к мыслям других людей. Лучшее, что мы можем сделать, – придерживаться выводов о том, что из себя представляют люди вокруг нас, чего они хотят, фиксируя особенности их поведения. Хотя у большинства взрослых людей мозг может совершать такое сканирование довольно быстро, результат не радует – обычно мы, конечно же, ошибаемся. Мы верим в то, что хорошо понимаем внутреннее состояние других людей, а психологические исследования в области идентификации лжи говорят об обратном: нет, мы далеки от понимания. Наша способность найти разницу между тем, что говорится, и тем, что в действительности подразумевается, близка к нулю. С таким же успехом можно просто бросить монетку: правда или нет?

То же самое происходит и с пониманием эмоций другого человека («горячие когниции»). Несмотря на то что мы иногда делаем выводы о том, как чувствует себя другой человек, опираясь на причинно-следственные процессы, мы все равно остаемся далеки от правильных вариантов. Между тем реальная и достоверная информация о внутреннем эмоциональном состоянии окружающих нас людей буквально выплескивается из них в том виде, который мы можем зацепить глазами, ушами, руками и даже носами. Намеки о том, что человек испытывает, просачиваются через его поры в виде запахов, а то и каких-то не очень понятных флюидов вроде феромонов, позволяя нам ощутить, что он влюблен или испытывает страх. (Это не миф! Это действительно происходит.) Внутреннее эмоциональное состояние отражается эхом в тембре нашего голоса, проходит через все наши движения и позы тела, влияет на температуру, а уж про лицо я и не говорю. Этот последний источник информации особенно важен. По выражению лица мы можем узнать больше, чем из любого другого источника.

Исследователи внесли свой вклад в выяснение того, как выражение лица связано с внутренним состоянием человека. Например, в 1978 году Пол Экман и Уоллес Фризен создали всеобъемлющую таблицу всех возможных выражений лица, которые человек способен изобразить. Особое внимание они уделили движениям частей лица, которые комбинированно создают шесть широко известных эмоциональных выражений: злость, отвращение, счастье, грусть, удивление и – страх, выражение, имеющее особую значимость для альтруизма. Серия собранных ими черно-белых фотографий использовалась в тысячах исследований в области психологии и нейробиологии по всему миру. И хотя после этого были разработаны и другие классификаторы эмоциональных выражений, по моему мнению, таблица Экмана и Фризена – это золотой стандарт.

Так как с таблицами Экмана и Фризена я познакомилась еще на студенческой скамье, а потом часто пользовалась ими в своей работе, я прекрасно знала, как выглядят ученые, потому что они фотографировали собственные лица. Признаюсь, я чуть не выпрыгнула из кожи, когда в первый раз увидела на конференции длинное и печальное лицо Уоллеса Фризена; оно было таким знакомым – и при этом смущающе новым: примерно так же, как если увидеть кого-то по телевизору, а потом встретить в реальном мире. Я думаю, он оценит мой отзыв.

Но мы о страхе, да? Экман и Фризен пришли к выводу, что исказить спокойное лицо страхом могут три движения. Первое и самое важное – мышцы, поднимающие верхнее веко (levator palpebrae superioris), должны напрячься и расширить глаза. Человеческие глаза идеально созданы для того, чтобы это объективно тонкое мышечное движение стало заметным. Белая склера, окружающая радужку, тоже играет свою роль. Вы ведь, вероятно, замечали, что художники-аниматоры, чтобы сделать животных более человечными, старательно прорисовывают белую склеру. Такой трюк вы наверняка видели в «Бэмби», «Немо: В поисках приключений» и в «Планете обезьян». В реальности склера оленей, рыб и шимпанзе темная, ее не видно, но, если добавить белой краски, животное становится похожим на человека. Визуальный контраст: белая склера, радужная оболочки, черные зрачки – привлекает внимание. И эффект становится более сильным, когда из-за страха веки поднимаются и делают склеру еще более яркой. Такая склера буквально кричит: «Посмотри на меня! Встреть мой взгляд!»

Но хотя расширенные глаза могут привлечь внимание и создать образ уязвимости, сами по себе они не создают выражение испуга. Тут должны участвовать также и брови. Фронтальные мышцы на лбу должны поднять брови к линии волос, при том что другие мышцы, например, мышца, сморщивающая бровь (musculus corrugator supercilii), а также мышца, опускающая бровь (часть круговой мышцы глаза, musculus orbicularis oculi) одновременно сминают внутренние углы бровей внутрь и немного вниз (целью ботоксных инъекций является обездвиживание этих мышц). В сочетании эти движения хорошо передают чувство уязвимости и испуга, то есть сигнализируют о страхе, испытываемым человеком. И наконец, губы в гримасе страха натягиваются и уходят немного назад и вниз. Такое выражение бывает у приматов, когда они показывают свое повиновение. Уязвимость, испуг, подчинение – как раз все то, что запускает МСЖ, механизм сдерживания жестокости.

Экман заметил, что для выражения экспрессии на лице работают только те мышцы, которых передвигать участки кожи, кости они не двигают. То есть у них совсем другая задача – не передвигать тело в пространстве, а менять выражение лица, чтобы подавать определенные сигналы (невербальное общение). Результаты этих движений удивительно действенные. Например, выражение испуга направлено на сдерживание агрессии других людей, и, если перед вами не психопат, беды можно избежать. Все происходит очень быстро. Мышцы лица сокращаются за несколько сотен миллисекунд – чтобы набрать достаточное количество воздуха для крика, понадобится гораздо больше времени.

Выражение страха (по предположению Пола Экмана) включает в себя расширенные глаза, поднятые домиком брови и гримасу рта.

Нервы, которые контролируют лицевые мышцы, тянутся из самых глубоких и базовых частей человеческого мозга – стволовой части и среднего мозга. Человек испуган, и начинается цепная реакция, определяемая как «борись или беги».

Ну хорошо, а мы, что же делаем мы, когда видим испуганное лицо?

В течение наносекунд после того, как человек начинает испытывать страх, этот страх рикошетом отлетает от него, передавая информацию всем живым существам поблизости об этой эмоции. Свет понимания переходит от его лица к лицу смотрящего на него человека и обратно. Вариации плотности и направления этого света позволяют переносить детальную информацию о всех мимических изменениях лица.

Давайте выберем один из многих доступных лучиков, отраженных от склеры, на котором можно переместиться со скоростью три миллиона метров в секунду в глаз человека. Ну же, включите воображение! После того как мы пересечем на этом луче прозрачный купол роговицы, мы попадем через зрачок в призму хрусталика, и он перевернет нас с ног на голову в попытке сфокусировать резкое изображение. Проплываем через прозрачное желе, которым является стекловидное тело, и совершаем мягкое и перевернутое приземление на сетчатку в задней части глаза. Здесь мы удивительнейшим образом трансформируемся: мы оцифровываемся. Информация, которую наш лучик несет о расширенной склере, где она зародилась, превращается в цифровую информацию об изображении фоторецепторных клеток сетчатки. Миллионы таких клеток начинают пульсировать из-за яркого белого света, посылая сообщения в ритме стаккато по зрительным нервам в мозг.

Сноп отраженного света от живого смотрящего глаза возвращается в глаз испуганного человека и вместе с ним несет проблески надежды, что его страх увидели.

Увидели, да. Наш лучик света превратился в нервный импульс, и он несется дальше, к зрительному нерву и мозгу смотрящего. Здесь скорость снижается, но все еще остается безумно быстрой по человеческим меркам, примерно 60 метров в секунду. В результате через несколько долей секунды после того, как смотрящий улавливает расширенную склеру и плюс к ней гримаску на лице, испуг другого человека зажигает его мозг.

Сложно превысить тот эффект, который человеческий страх создает в мозге другого человека. Он меняет нормы активности почти во всех областях мозга, хотя и не сразу. Первой областью, куда поступает сообщение от сетчатки, является пара древних структур под названием «верхнее двухолмие» – оно отвечает за обработку информации от глаз. Человек еще не осознал того, что он увидел, а эта пара уже включилась в работу. Тут и речи нет о четкости изображения, но этот недостаток компенсируется скоростью. Как в микроскопической гонке, двухолмие передает суть информации, которую приносит с собой лучик света: «Слишком много белого для склеры!» Это звучит как сигнал тревоги. Информация распространяется по волокнам до самого таламуса, расположенного в центре мозга. О, это очень важная область. Таламус отвечает за перенаправление информации к коре головного мозга. Такой своеобразный коммутатор мозга, который, принимая сигналы из разных разрозненных областей, посылает их дальше по назначению. Когда он получает сигнал от двухолмия, что идентифицирован испуг, таламус уже знает, куда дальше отправлять эту информацию, – в миндалевидное тело, амигдалу.

Выводы, представленные в 2016 году в статье журнала Nature Neuroscience, впервые продемонстрировали, что визуальная информация об испуганном выражении лица действительно проходит весь этот длинный путь, проторенный эволюцией. Ученые вводили электроды в миндалевидное тело восьми взрослых людей, чтобы зарегистрировать активность во время показа картинок. На идентификацию эмоции страха потребовалось 74 миллисекунды. Это очень быстро, и никакие другие эмоции такого рекорда не показывают. Ни спокойные лица, ни веселые, ни злые. Только страх. Почему?

Давайте проследуем дальше за лучом света, прежде чем начнем копать в поисках ответа, который сам по себе глубоко переплетается с тайной возникновения человеческого альтруизма.

Выходя из таламуса, мы сперва попадем в латеральное ядро амигдалы. Это – своего рода прихожая, куда поступает основная часть информации. Здесь мы вынуждены беспомощно следить за тем, как сообщение раскалывается и несется дальше по десяткам направлений одновременно. Я бы сказала, что это похоже на нейронную конницу, которая спешит ответить на то, что было сообщено. Выражение страха на лице другого человека здорово подстегивает. Даже если все лицо скрыто, а видны только склеры, все равно подстегивает. И даже если эти склеры пропадают из вида, если человек сомневается, а видел ли он что-то вообще, нейроны все равно возбуждаются. Профессор Пол Уэлен из Дартмутского колледжа вместе со своими коллегами однажды исследовал этот эффект. На черном фоне мелькнули испуганные глаза – раз, и нет. Мозг участников исследования меньше чем за семнадцать миллисекунд осознал происходящее. Их амигдала взорвалась яростным залпом активности – сильнее, чем когда им показывали лица со спокойным выражением. Это говорит о том, что страх других людей является необычайно важной информацией для амигдалы. Но все же – почему?

Какой-то период времени люди думали, что эмоция страха так важна для нас, потому что она предупреждает об опасности – о том, что человеку, который видит страх, тоже нужно бояться. Ну да, конечно, ведь испугавшийся человек чего-то боится – змеи, человека с ружьем, или он видит, что рядом обрыв и можно упасть. И он, если следовать этой версии, выражением своего лица посылает сигнал бедствия, предупреждает остальных, что им надо либо бежать, либо сплотиться, чтобы дать отпор, либо быть внимательными, смотреть под ноги.

Большинство живых существ посылают предупреждения в виде особенных звуков, чтобы предупредить окружающих о возникновении угрозы. Конечно же, подобные знаки являются формой проявления альтруизма, потому что сигнализирующие рискуют привлечь на себя внимание хищников, чтобы спасти других. В русле теорий совокупной приспособленности такие сигналы, скорее всего, будут предназначаться для членов семьи или животных того же вида. Но на самом деле выгоду из предупреждающей сигнализации извлекают животные многих видов. Птицы могут распознать сигналы других видов птиц, и не только птиц, а, например, белок. Тропические туканы способны не только различить, но и соответствующе ответить на сигналы, которые посылают мартышки диана, чтобы предупредить о приближающихся леопардах либо орлах. Можно подумать, они смогли выучить язык страха обезьян!

Но ведь человек – тоже животное, и его амигдала реагирует соответствующе. Трава колыхнулась от ползущей змеи, взведен курок, ощущение ветра у края обрыва – миндалевидное тело мгновенно отреагирует, иногда и намека достаточно. Как только запахнет опасностью, клетки внутри амигдалы начинают биться в истерике, посылая срочные сообщения другим частям мозга, что опасность рядом. Но самое важное то, что наш мозг запоминает состояние опасности. Моя мама может поблагодарить свою амигдалу за усвоенный урок. Увидев, как безобидный садовый ужик скользнул по дорожке у нас в саду, она взвизгнула так, что соседи побежали звонить в службу спасения. Зато потом, путешествуя в джунглях Амазонки, моя мамочка избежала встречи со смертоносной гадюкой, потому что ее амигдала предупредила: «Опасность близко!» Скоординированный залп амигдалы в ответ на угрозу – это ключевое действие при возникновении эмоции страха, и это объясняет, почему психопаты не реагируют на страх. Да потому, что у них амигдала находится в нерабочем состоянии! Допустим, мы с вами выяснили, что миндалевидное тело реагирует на испуганные лица.

А как быть, если вы смотрите вообще не туда, или моргаете, или спите, и вдруг вам становится страшно? Но ведь у нас есть носы и уши, которые точно так же, как глаза, способны воспринимать информацию. У животных сигналы тревоги принимают выбросы феромонов, лая или визга. Владельцы домашних животных будут убеждать вас, что у той-терьера Джека или у кошки Джу «была испуганная мордочка», но это всего лишь их домыслы. Хотя, одерну себя, у приматов могут быть испуганные выражения на физиономиях (не могу написать «на мордах»), однако они однозначно не выполняют функцию сигнала тревоги. Скорее, это сигнал подчинения и способ подавить чужую агрессию. Но мы сейчас о людях, а не о животных.

Злые лица представляют интересную противоположность примеру с реакцией амигдалы на испуганное лицо. Когда кто-то смотрит на вас, сузив глаза, брови сдвинуты, зубы сжаты, – это явно угроза, и агрессивная атака в большинстве случаев неизбежна. Лицо того мужчины, который разбил мне нос в Лас-Вегасе, исказилось именно таким образом, перед тем как он меня ударил. Но обычно амигдала вообще не реагирует на гневное или злое выражение лица. Как ни странно, даже нейтральные лица вызывают у нее больше интереса. Она реагирует на пугающие сцены, например, когда показывают искалеченные тела, но и здесь реакция слабее, по сравнению с ответом на искаженное страхом лицо. (Ученые, измеряющие активность в имплантированной миндалине, показывали пациенту такие картинки, но не зафиксировали быстрого ответа. И почти с уверенностью можно сказать, что в этом случае информация об увиденном дошла до амигдалы по другому пути.)

Еще одно слабое звено – неработающая амигдала, давайте еще немного о ней. Когда такие, как S. M., видят испуганное лицо, не то чтобы они не знает, как это называется, – просто никакого отклика у них не будет (что подтвердили исследования). Видеть-то видят, но никакого смысла перед ними не открывается.

Также может удивлять кажущаяся (?) слепота психопатов к чужим страхам. Меня все еще не отпускает история, рассказанная на конференции моей подругой и коллегой, ученым в области психопатии Эсси Видинг (она работает в Университетском колледже Лондона). Эсси, тестируя одного заключенного психопата, показывала ему длинную серию эмоциональных лиц. Мужчина был в группе тех психопатов, которые абсолютно слепы к человеческому страху: испуганные лица на картинках были для него камнем преткновения. Ни разу он не смог сопоставить расширенные глаза, поднятые брови и приоткрытый рот с обозначением страха. Он знал, что показывает плохие результаты. Провалив последнюю попытку распознать страх, он сказал: «Я не знаю, как называется это выражение лица. Но я знаю, что так выглядят люди, когда я их бью».

Примечательно, что этот психопат вспомнил: он уже видел такое выражение лица, – и он даже смог восстановить обстоятельства, при которых такие лица видел. При этом он не мог понять, что знакомая ему комбинация искажений показывает страх. Как это можно объяснить? Точно не «ответом на угрозу».

Есть и другое довольно понятное (хотя взаимно несовместимое) объяснение для всех данных выводов, что ответ амигдалы на испуганное лицо является не реакцией на «угрозу», а глубокой атавистической формой эмпатии.

Когда визуальное сообщение о страхе достигает амигдалы, может случиться так, что страх от одного человека (от того, кто его сейчас испытывает) передастся другому (тому, кто на него смотрит). Амигдала другого (смотрящего) также возбуждается, выбрасывая нейроны. При виде искаженного страхом лица у человека учащается сердцебиение, ладони потеют, а у особо впечатлительных поднимаются дыбом волоски на руках (сразу скажу, что у людей с неработающей амигдалой такой реакции быть не может). Зеркальный ответ амигдалы говорит о том, что внутренние процессы двух человеческих мозгов синхронизируются, и этот вывод может быть монументальным. Способность человека внутренне воспроизвести эмоцию другого человека, а значит, и понять ее, есть базовая форма эмпатии. Она запускает социальные реакции: желание помочь человеку, желание сделать так, чтобы он справился со своим страхом.

Не такая уж и надуманная возможность. Похожий вид эмпатической реакции уже был выявлен в различных частях мозга как реакция на боль. К нынешнему моменту продемонстрированы десятки исследований в области визуализации мозга, когда при виде испытывающего боль человека происходит повышение активности в некоторых областях мозга. Эти области включают в себя постцентральную извилину и переднюю островковую долю большого мозга, а также более глубинные подкорковые области, которые активизируются, когда мы сами испытываем боль или когда являемся ее свидетелями (эмпатический ответ).

Более весомая поддержка этому предположению появилась в ходе так называемого «умного» исследования визуализации мозга, которое провели в 2010 году Таня Сингер, Грит Хайн, Дэниэл Бэтсон и их коллеги. Они изучали эмпатическую реакцию на боль у шестнадцати швейцарских футбольных болельщиков-фанатов. Восемь человек болели за одну команду, восемь – за другую. Ученые хотели выяснить, как они отреагируют на боль, причиняемую им самим, фанатам той же команды и фанатам команды соперника. Источник боли, как вы уже могли догадаться, – удары током.

Сначала каждого из фанатов обследовали индивидуально: помещали в МРТ-аппарат и прикрепляли электроды на тыльную сторону руки. При ударах током измерялась мозговая активность. Удары были разными по интенсивности, иногда очень слабыми, иногда довольно болезненными. Проанализировав показатели, ученые обнаружили (предсказуемо), что активность в передней островковой доле большого мозга (где в основном локализуется матрица боли), возрастала при росте мощности ударов. Островковая доля находится глубоко под висками по обеим сторонам головы и связана с шифрованием эмоционального значения неприятных телу ощущений. Иными словами, она сигнализирует о том, что происходит что-то такое, что порождает неприятные ощущения. Но, если вы еще не забыли, ученые хотели выяснить, как та же самая область будет реагировать при наблюдении субъекта за чужой болью. Будет ли островковая доля бить тревогу, когда неприятные ощущения испытывают другие люди?

Вот как это выглядело со стороны. Испытуемый лежал в сканере, через угловое зеркало он видел двух других участников эксперимента. Один из них был хорошо ему знаком – они болели за одну команду, другого он не знал, но ему сказали, что это фанат команды-соперницы. Также он видел, что и тот, и другой мужчины подвергаются ударам тока разной мощности. Представьте: с этим парнем вы вчера сидели на трибунах и, срывая глотки, поддерживали любимую команду, а теперь вы видите, что его руки дергаются и трясутся, когда через них проходит электрический ток. Что вы почувствуете? Тоже будете дергаться? Результаты, полученные Бэтсоном и Сингером, говорят – да, будете. Датчики показали, что лежащий в сканере человек испытывал почти такую же боль, как и его товарищ. Но когда током били фаната другой команды, его островковая доля молчала (ну хорошо, не молчала – шептала).

Из предыдущих исследований Бэтсона мы знаем, что многие участники исследований типа этого не только переживали чужую боль, но и активно хотели помочь страдающему. Новое исследование доказало, что тут ничего не изменилось: «Вы готовы заменить его?» – «Да, готов». Но такой ответ звучал, если это был фанат той же команды. По отношению к «противнику» эмпатия уже не была столь явной. Более того, желание участников помочь росло и снижалось соизмеримо с активностью их островковой доли. Чем более эмпатично она отвечала на боль другого человека, тем более вероятно было, что будет предложена помощь.

Может ли реакция амигдалы на страх других людей показывать схожий эмпатический ответ? Мои исследования говорят, что может, но выводы еще неокончательны.

Подростки и взрослые с психопатическими проявлениями не испытывают страха. Этот дефицит не только делает их бесчувственными к чужому страху, но также ослабляет их способность идентифицировать чужой страх. Но дело все в том, что полно людей (не психопатов), которые говорят, что редко испытывают страх в своей жизни, и они также имеют сложности с выявлением страха у других. Скудный опыт ощущения страха мешает им понимать, что такое страх; можно сравнить их с дальтониками, которые не могут понять, что такое «красный». А психопаты? Сам факт того, что у психопатов ограничен собственный опыт страха, говорит о том, что они точно не способны эмпатически реагировать на страх. Они не могут кодировать и переводить страх других, так как не замечают его.

Я должна отметить, что дисфункция амигдалы ослабляет понимание чужого страха по всем направлениям, не только когда испуг отражен на лице. Здоровая амигдала распознает страх и по голосу, и по запахам, и по пластике тела. В рамках одного недавнего исследования изучалось, как эта область мозга реагирует на крики, и было выявлено, что резкий, оборванный звук буквально взрывает амигдалу. И в то же время у людей с неработающей амигдалой такого отклика нет, даже зловещая музыка, от которой у обычного человека мурашки бегут по коже, никак на них не влияет.

Совсем недавно мы с моей студенткой Элизой Кардинале обнаружили, что амигдала очень важна для понимания угроз, которые вызывают у других людей страх. В серии проведенных экспериментов субъекты с высокими баллами по шкале психопатии не смогли понять, что означают угрожающие жесты или высказывания, хотя тут уж, казалось бы, все очевидно.

Эти результаты, как я считаю, являются важными пазлами в головоломке. Они подкрепляют аргумент, что нарушения амигдалы приводят к ослаблению не только ответов на чужой страх. Если бы все сводилось к отсутствию способности понимать страх, написанный на лице! В этом случае проблема была бы перцептивной, и ее можно было бы решить. Ну например, психопатов научили бы, как по внешним признакам распознавать страх других людей – расширенные глаза, поднятые брови и так далее… Если бы все было так просто! Нет, амигдала, похоже, является конечным пунктом, который координирует понимание страха на уровне кишечника, не важно, слышим ли мы сигналы, ощущаем, обонянием или просто видим. И еще важнее то, что психопаты лишены эмпатии; даже если они научатся распознавать страх, вряд ли они будут проявлять заботу и сочувствие.

У психопатов, однако, не ослабевает понимание других внутренних состояний и эмоций, вне эмпатии. Как кого, но меня это приводит к мысли, что эмпатия – не единственная важная составляющая. Психопаты, к примеру, не хуже других понимают отвращение или злость. А боль? – спросите вы. Не знаю, скажу честно. Не так много доказательств тому, что неумение чувствовать боль равнозначно полной бесчувственности. С поведенческой точки зрения не было проведено опытов, доказывающих или отвергающих, что у психопатов снижено чувство боли или что им сложно определить, когда другим больно. Аргументы из области визуализации мозга тут не сильны. Один недавний эксперимент с участием психопатических подростков показал, что у них наблюдается сокращенная активность в матрице боли, но наше совместное с Джеймсом Блэром исследование таких данных не дало. А одно исследование взрослых психопатов обнаружило значительную активность в островковой доле в ответ на боль других людей. Все эти признаки скорее указывают на то, что психопатия более тесно переплетается с отсутствующей эмпатией к страху, чем к боли.

Может, это просто совпадение, что люди, у которых отмечено отсутствие сострадания и заботы, также не могут распознать и ответить на страх других людей? Или это и есть само ядро вопроса? Разве возможность генерировать в миндалевидном теле ответ на испуг другого человека как-то связана с сочувствием и заботой? Если так, то это должно быть важным шагом к пониманию экстраординарного альтруизма.

Довольно предсказуемо, что мы можем увидеть, если заглянем в мозг экстраординарного альтруиста. Это люди, чье поведение и отношение к благополучию других людей прямо противоположно поведению и отношению психопатов. Значит, нас ждет реакция, абсолютно полярная той, которую мы обнаружили у психопатов: альтруисты должны быть чувствительны к страху других, их амигдала должна ярче реагировать на картинки с испуганными лицами. И они должны сострадать, сострадать, сострадать…

Короче, у экстраординарных альтруистов должны быть антипсихопатические мозги!

***

Я не ожидала, что такое произойдет в первый же день сканирования альтруистичных доноров почки, которое проводилось с целью посмотреть, были ли они действительно стопроцентными «антипсихопатами».

Как вы помните, найти этих альтруистов, вопреки моим ожиданиям, оказалось просто. У них не было никаких сомнений по поводу участия, а некоторые даже помогали мне, хотя я и не просила, – находили еще людей через свои блоги и просили их поучаствовать. Когда мои студенты объясняли, что для исследования нужно будет приехать в Джорджтаун на день или два и провести примерно пять часов, рассматривая картинки с разными эмоциями, а также пройти поведенческие тесты, и все это за символическую компенсацию в 150 долларов, никто даже глазом не моргнул. У всех были дела, некоторые были специалистами с высокими зарплатами – разработчики программного обеспечения, банкиры, врачи, маркетологи, – но они не изменили свое решение на пару дней отвлечься от работы и прилететь помочь нам. Один молодой альтруист со Среднего Запада поведал нам, что он очень заинтересован в том, чтобы принять участие, но ему нужно будет несколько месяцев, чтобы подкопить на билет на самолет. «Нет, нет, нет, что вы! – поторопились мы сообщить. – Мы покрываем все ваши расходы на перелет, вам не нужно тратиться на то, чтобы поучаствовать! Правда, заплатить вам много мы не сможем». Вы не представляете, как он был рад принять наше предложение.

Другой альтруист по имени Джордж Таниваки прилетел с Тихоокеанского побережья. При лучшем раскладе такой перелет занимает целый день. Но расклад явно был не лучший. Аэропорт Сиэтл/Такома был погружен в туман, шел мелкий дождь, и рейс Джорджа дважды отменяли. А потом дважды переносили на другое время. Многие сдались после четырех часов ожидания. Но Джордж продолжал сидеть в аэропорту, отказываясь поехать домой, хотя у него была такая возможность. Нет, он не терял надежды попасть в Джорджтаун вовремя, чтобы быть просканированным (графики МРТ обычно плотно забиты, и было почти невозможно перенести девятнадцатиминутную сессию в последнюю минуту). В конце концов Джордж сел в самолет, который через пять часов приземлился в Вашингтоне, а уже оттуда он добирался до Джорджтауна. Мы провели исследование, и он, вместо того чтобы отдохнуть после двух напряженных дней, пригласил нас всех с ним поужинать. До этого я никогда не думала, является ли ужин с участником исследования этичным или неэтичным для ученого, который это исследование проводит. Кто-нибудь вообще слышал, что такое бывает? В любом случае я не смогла найти причину не пойти, и мы все провели очень приятный вечер вместе (конечно же, я не разрешила ему платить за нашу компанию).

Но проблемы, о которых я вскользь упомянула вначале, возникли не с Джорджем Таниваки. Среди участников исследования были три женщины, которые, хотя и жили в разных городах, знали друг друга через сообщество доноров. Они были рады встрече и отправились втроем погулять по городу. Возможность поучаствовать в исследовании вдохновляла всю троицу. Одна из них, Анжела Каоззо, потом написала в своем блоге, что ожидание этих выходных «почти убило» ее.

А дальше начался цирк. Женщины, кстати, все за сорок, так боялись опоздать на сканирование, что устроили в кампусе Медицинского колледжа в Джорджтауне настоящий переполох. Они с криками бегали по территории, врывались во все двери и даже пытались прорваться через пожарный выход! Действительно, комнату, где находится МРТ, довольно трудно найти, но, если честно, такого беспорядка не устраивали даже подростки с самыми сильными нарушениями поведения. Первая сессия была назначена на 9:15 утра, вторая – на 10:45, а последняя на 12:15. Гостиница, где жили милые дамы, располагались в пяти минутах езды от кампуса. Но троица выехала более чем за час до первого сеанса. После всей этой беготни в 8:30 утра они сидели, взмыленные, на маленьких серых диванчиках в комнате ожидания, нервно пролистывая журналы Consumer Reports и Redbook. И если первой оставалось подождать «всего» 45 минут, то последней – больше трех часов. И они еще волновались, что опоздают! С одной стороны, это экстраординарное происшествие, но, с другой – я считаю, что такой уровень добросовестности нужно внести в анналы психологических исследований.

Само по себе сканирование проходило как обычно. Участники исследования, находясь в аппарате МРТ, просматривали на экране черно-белые фотографии. В руках у них были пульты, и надо было нажимать на кнопочку: на красную, когда появлялось лицо мужчины, и на белую, когда они видели лицо женщины. Все просто. Мужчина или женщина? Женщина или мужчина? Снова и снова – более трехсот лиц за серию в 20 минут.

Тук-тук-тук-пии-пии-пии, грохотал сканер, заставляя мельчайшие заряженные частицы внутри мозга испытуемого активно двигаться. Похожая на гнездо катушка внутри сканера собирала сигналы и передавала на экран компьютера, за которым сидели мы. Ожидая ответа, я представляла розоватую, размером в два сантиметра, овальную амигдалу, пульсирующую глубоко в мозге. Просьбы обращать внимание на выражение мелькающих лиц не было, но ведь мозг все равно среагирует. Вспышка! Я знаю, что испытуемый видит испуганное лицо. Клетки его тут же посылают кодовое сообщение: «Смотрите-ка! Кто-то боится!» Потребление «топлива» в этой части мозга вырастет не более чем на один процент, но и этого достаточно, чтобы протоны затанцевали джигу.

Все участники исследования были необыкновенно дружелюбными людьми, как и положено альтруистам, но некоторые из них назвали мой эксперимент «неправильным». Например, Гарольд Минц. Его история очень необычна, даже по меркам альтруистичных доноров почек.

Как и Саньяна Грэф, он сам пришел к идее пожертвовать почку незнакомцу, не предполагая ранее, что такое возможно. Решение было принято в один год с Саньяной (что там было с воздухом в этот год?). На тот момент он проживал в Арлингтоне, штат Вирджиния. Центра трансплантации поблизости не было, но это его не остановило. Гарольд попробовал связаться с Национальным почечным фондом, но в ответ получил стопку рекламных листовок в почтовом ящике, в которых говорилось, как можно пожертвовать свои органы после смерти. «Эй, – подумал он, – да я вообще-то не собираюсь умирать».

Он снова им позвонил и попытался объяснить:

– Я бы просто очень хотел кому-нибудь пожертвовать орган.

Последовало долгое молчание. Потом:

– Вы не можете этого сделать. Это нелегально.

Но они все же записали его координаты и сказали, что позвонят, если что-нибудь изменится.

«Ага, конечно», – подумал Гарольд.

Но что-то действительно изменилось. В тот же год начало работу Вашингтонское региональное общество по трансплантации, которое занялось регистрацией потенциальных живых доноров. Им передали контакты Гарольда, и спустя два года ему позвонили. Готов ли он пожертвовать свой орган? Гарольд аж подпрыгнул от такой возможности.

После долгих серий психиатрических и медицинских обследований, Гарольд Минц стал самым первым человеком, кандидатуру которого официально одобрили по программе донорства «для всех».

Если бы вы видели Гарольда, вас бы это не удивило. Сложно представить, что он отступит от своего. Гарольд выглядит, как ковбой с рекламного плаката: буйная шевелюра седеющих волос, стильные седые усы и харизма миссионера. Он точно из тех, кто заставляет сиять воздух вокруг себя. Когда я показываю запись нашего интервью, люди потом на протяжении многих лет спрашивают меня, как поживает тот «усатый парень».

Гарольд описывал свое решение отдать почку, как будто это самое простое и логичное решение, какое только может сделать человек.

Знаете, как это происходило?

– Вот вы пожертвуете почку своей матери, чтобы ее спасти? – спрашивал он.

Само собой, все отвечали «да».

Он кивал, писал что-то на листке и спрашивал:

– Хорошо, почему? Почему вы пожертвуете почку своей маме?

По его словам, все отвечали одинаково. Я тоже ответила, как все:

– Потому что она моя мама.

– Ну, понятно, вы сделаете это для своей мамы. Хорошо, – продолжал Гарольд. – А что по поводу вашей сестры или брата? А вашего друга, с которым у вас нет родственных связей? А вашей учительницы, вашего начальника?

Он продолжал расширять круг, пока не достигал незнакомого человека, о жизни которого вы могли бы позаботиться.

– Что, если этот человек умрет на следующей неделе, а вы единственный, кто может его спасти? А кто-то умирает прямо сейчас, пока мы вот здесь беседуем, и доктора точно знают, что нужно, чтобы спасти этих людей. Мы можем прекратить их мучения – дать им то, чего у них нет.

В ходе одобрения донорства Гарольда он спросил команду, которая должна была вынести вердикт:

– Если вы не отдадите кому-нибудь мою почку на этой неделе, кто-нибудь умрет, не дождавшись своего шанса?

– Да, – ответили ему.

Вот, собственно, и все. Для Гарольда «потому что кто-то может умереть» было таким же простым и понятным объяснением донорства в пользу незнакомого человека, как «потому что она моя мама» для всех остальных.

Двенадцатого декабря 2000 года в операционной Джорджтаунского университета, недалеко от того места, где мы потом будем сканировать его мозг, команда хирургов вырезала левую почку Гарольда и вшила ее в живот юной Дженнет Белэй, эфиопской иммигрантки, почка которой на тот момент выполняла только шесть процентов необходимых функций. В коротком фильме под названием «1-800-дай-нам-свою-почку», Белэй сказала, что, по словам врачей, она могла умереть через три дня. Почка Гарольда начала фильтровать ее кровь почти сразу, после того как была трансплантирована, и до сих пор нормально функционирует. Гарольд каждый год присылает ей поздравительные открытки «С днем рождения», и Белэй с благодарностью принимает их. Она всегда будет благодарна этому седому ковбою.

Гарольд вспоминает, что не испытывал страха или сомнения накануне операции – только радостное волнение, и даже был немного разочарован из-за того, что процесс подготовки оказался довольно длительным – хотелось бы поскорее. Он никогда не жалел о своем решении. И, без сомнения, он бы снова сделал это, если бы была такая возможность, но такой возможности, понятно, уже нет.

Один раз я спросила Гарольда, как спрашивала и других альтруистов, с которыми встречалась, что в нем особенного? Его ответ был резким и похожим на слова Кори Букера и Ленни Скутника: «Я не другой. Во мне нет ничего особенного. – Потом он добавил: – Ваше исследование покажет, что я абсолютно такой же, как и вы».

По его мнению, это и было «неправильным» в нашем исследовании. Мы хотели найти «особенное», но альтруистичные доноры почек, по его мнению, были самыми обычными людьми, просто они оказались в нужное время в нужном месте и, главное, сделали то, что сочли нужным. То, что его изображают как какого-то героя, разочаровывало до невозможности. Недвусмысленно и неоднократно он повторил мне, что он не герой.

Может быть, он прав. Как ученый, я стараюсь держать свой ум открытым любой возможности, которую не исключают доказательства. Возможно, что донорство почки – это (по словам Гарольда) управляемое обстоятельствами событие, не требующее особой мотивации. Информация – да, нужна, чтобы сделать свой выбор. Многие доноры почек, с которыми мы работали, подтверждали, что это так.

В раздельных интервью я спрашивала у нарушительниц спокойствия, которые пришли на исследование раньше намеченного времени, почему многие люди не идут на донорство органов, и вот какими были ответы:

«Я бы сказала: недостаток информации».

«Недостаток знаний».

«Они просто не знают, что так можно».

То есть, если бы больше людей знали о донорстве, многие пошли бы на это.

В какой-то степени это может быть правдой. Каждый альтруистичный донор почки когда-то не был альтруистичным донором почки, потому что никогда об этом даже не слышал. Потом каждый из них узнал о данной возможности, понял, как много людей нуждаются в почках, и эта информация стала тем событием, которое и ускорило путь к донорству. Информация была тем, что отличало предоперационное и постоперационное «я». Доноры объяснили свое решение с тех же позиций, которые совпадают с общим феноменом в социальной психологии – эффектом «актер-наблюдатель»: это когда люди склонны объяснять поведение других, ссылаясь на внутренние факторы («личность такая»), но собственное поведение объясняют какими-то внешними воздействиями – например, поступлением новой информации («я раньше не знал, а теперь знаю»).

Однако вряд ли это будет единственной причиной, по которой люди отдают незнакомцам свои почки. Во-первых, все мы по-разному реагируем на одинаковую информацию. Если вы похожи на меня, вы бы ответили на вопросы Гарольда так же, как он предсказывал. Вы бы пожертвовали почку маме. Как и я. Пожертвовали бы вашему брату. Ладно, вашему другу. Но где-то здесь вы бы могли остановиться. Соседу? Учительнице? Начальнику? Может быть. Но для кого-то такие решения выглядят совсем иначе, они не такие инстинктивные. Между прочим, и для меня тоже. Детали, которые я готова опустить ради моей мамы, снова резко встают прямо перед глазами, когда я думаю о донорстве незнакомцу. К тому времени, когда я пройду весь путь до человека, которого никогда не встречала… останется пустота. Такое решение не кажется очевидным.

И это распространенный ответ даже среди людей, которым посчастливилось познакомиться с альтруистичными донорами, но сами… сами – увы. В фильме об операции Белэй, ее муж размышляет: «Не так-то просто рискнуть своей жизнью ради человека, которого ты даже не знаешь, которого ты никогда не видел. Гарольд это сделал. Я задавал себе вопрос: а я мог бы так поступить? И моим ответом было: нет. Я знаю, что это значит. Когда у вас есть только одна почка, вы рискуете жизнью. У Гарольда должно быть… особое сердце».

Особенное сердце – или мозг?

Больше года мы собирали информацию, чтобы выяснить это. В целом мы просканировали мозг двадцати альтруистичных доноров почек, пока они просматривали лица с разными эмоциями. Гарольд, Анжела Каоззо, три беспокойные женщины, Джордж Таниваки, прилетевший из Сиэтла, один консультант в сфере недвижимости, механик и еще двенадцать человек. В дополнение к тому, чтобы проверить активность их амигдалы, мы также собрали данные о размерах и форме всех других внутримозговых структур.

Разумеется, была и контрольная группа, для сравнения: люди того же возраста, с тем же IQ и прочими показателями, как у наших альтруистов. Единственное отличие – никто из контрольной группы не жертвовал свои органы. Большая часть населения, да. Вы можете подумать, что проще всего было бы зайти в любой многоквартирный дом в миле от Джорджтаунского университета и пригласить двадцать человек поучаствовать в исследовании. Какая разница, подойдут все, нет проблем. Проблемы как раз были. Я действительно была удивлена тому воодушевлению, с каким альтруисты хотели участвовать в исследовании – и это несмотря на перелеты и потерю рабочего времени! А вот поиск кандидатов в контрольную группу занял вдвое больше времени. Им не надо было никуда лететь, они теряли максимум два часа, да еще добавить сюда, что обычных людей в буквальном смысле в десять тысяч раз больше, чем альтруистичных доноров. Но я все равно безумно благодарна всем контрольным участникам – без них исследование было бы невозможным.

Мои студенты кропотливо проанализировали данные. Час за часом, день за днем мы проводили за компьютерами, чтобы превращать гигабайты рядов двоичного кода в трехмерное изображение человеческого мозга, которое мерцало и светилось в зонах проявления активности. Нашей конечной целью было увидеть, насколько больше активности проявляла амигдала альтруистов, когда перед ними мелькало лицо, искаженное страхом. И вот наступил момент истины. Когда мы сравнивали мозг альтруистов и мозг контрольных участников, которые были похожи на доноров по всем статьям, кроме собственно донорства, – что же мы нашли?

Бинго! Вот оно! Сверкающее, как маленькая звездочка! Половина кубического сантиметра плоти внутри правой доли миндалевидного тела у альтруистов потребляла больше крови, обеспечивая активность, возникшую при виде искаженного страхом лица!

Теперь все, что мы действительно знали, – это то, что клетки где-то внутри амигдалы (латеральные ядра? другие ядра? – вот этого мы не могли сказать) – у альтруистов становились более активными, когда они видели испуганное лицо (на спокойные лица такой реакции не было). Был ли это тот эмпатический ответ, который мы искали? Или это что-то иное, допустим, ответ на угрозу?

Чтобы ответить на этот вопрос, мы сравнили реакцию альтруистов и участников контрольной группы на злое (угрожающее) выражение лица. И вот тут шаблон сломался – у альтруистов амигдала вела себя менее активно, чем у контролеров. Это не совпадало с идеей о том, что мозг альтруистов лучше «отвечает на опасность». Есть люди, у которых наблюдаются клинические проявления тревоги (они, как правило, подвержены различным фобиям). Когда они видят при исследованиях любые проявления негатива на картинках (испуг, злость, тревога, огорчение и т. д. – все, что связано с опасностью), их амигдала, как правило, становится гиперактивной. И сам факт того, что альтруисты чувствительны именно к страху, подразумевает, что здесь еще было (и есть) куда копать.

Еще одна возможность понять, с чем мы имеем дело – с эмпатическим ответом или с чем-то еще, – была получена из данных, которые мы собрали после того, как завершили стадию сканирования. После небольшого перерыва мы снова пригласили участников прийти в нашу лабораторию, чтобы выполнить ряд заданий на компьютере. В числе прочих было задание на распознавание эмоционально окрашенных лиц (злость – испуг). Потом результаты наложились на результаты сканирования (и данные, которые я собирала для своей диссертации десять лет назад). По сравнению с участниками контрольной группы, альтруисты смогли безошибочно определить эмоцию страха, а вот с сердитыми лицами у них возникли сложности. Это не могло быть не чем иным, как эмпатической точностью в определении чужого страха, более высокой, чем среднестатистическая.

Такое открытие делает более реальной идею о том, что эмпатия может принимать разные формы и что каждая форма частично включает в себя влияние абсолютно отдаленных процессов, так что вполне можно проявлять высокую степень эмпатии к другим людям, когда они боятся, а не когда злятся. Когда мы пришли к тому, что альтруисты являются чувствительными с эмпатической точки зрения к страху других, мы увидели, что амигдала подтвердила эту точность. И мы нашли сильную корреляцию между тем, насколько активно мозг альтруистов реагировал на испуганные лица, когда они мелькали на экране в сканере и позже, на мониторе компьютера.

Способность альтруистов реагировать на страх подтверждалась яркой реакцией в правой доле амигдалы. Ладно, а что там у нас с размером амигдалы? Мой студент Пол Робинсон немного пожонглировал цифрами (провел расчеты), чтобы создать виртуальную среднестатистическую амигдалу, учитывая данные наших участников. То есть даже две амигдалы – «альтруистичную» и «обычную». Если честно, я немного сомневалась, будет ли это иметь хоть какой-то смысл. Но результаты показали отличия: во-первых, амигдала альтруистов была больше, чем амигдала участников контрольной группы, примерно на восемь процентов, и, во-вторых (что никто из нас не предсказывал), мозг альтруистов вообще был больше.

Несмотря на утверждения Гарольда и других альтруистов, что они «как все», в их мозге действительно было нечто особенное. Альтруисты более чувствительны в том смысле, что вид страдающего человека воздействует на них сильнее, чем на других. Происходит это потому, что их мозг – больший мозг – проявляет большую активность благодаря тому, что у них более сильные и более развитые нейронные связи.

По словам альтруистов, с которыми я работала, для них не было ничего особенного в том, чтобы отдать незнакомцу свою почку. «Ладно, отдам свой органы… да это как раз плюнуть, – сказал один молодой донор из Аризоны. – У меня не было особых причин, кроме той… Не знаю, как объяснить… ну, когда ты видишь, что кто-то тонет, ты же не пройдешь мимо, а попробуешь вытянуть человека из воды. Я знаю, что и вы бы помогли, если бы случилось что-то такое». Ну да, ясно как день. Ленни Скутник, прыгающий в ледяной Потомак, Кори Букер, несущийся в горящий дом, мой дорожный спаситель, бьющий по тормозам… Отличия, которые мы обнаружили в амигдале альтруистов, подтверждают сам факт того, что их выбор, по сути, сводится на уровень интуитивного толчка.

Амигдала, миндалевидное тело, находится довольно глубоко под черепной коробкой. Она способна отвечать на то, что вы сами даже не осознаете: мелькнувшая белая склера расширенных глаз, запах пота, когда кто-то испуган, – и соответственно менять ваше поведение за очень короткий промежуток времени. Благодаря быстро работающей амигдале у экстраординарных альтруистов не возникает проблем с пониманием того, что происходит и как надо поступить. Могу предположить, что та часть мозга, где мысли обрабатываются с критической стороны, у них на время блокируется.

Однако, замечу, есть существенное различие между тем, чтобы быть бесстрашным и быть храбрым. Многие психопаты по своей сути бесстрашные, и поэтому у них появляются сложности с распознаванием чужого страха. А альтруисты… нет, они просто эмпатично реагируют на испуг других людей, хотя сами могут боятся чего-то в других обстоятельствах. Кори Букер говорил, что он много чего боится. Ленни Скутник, спасший незнакомую ему женщину из ледяной реки, в интервью с Тедом Коппелом сказал, что в тот момент он состоял из одних нервов. Я спрашивала альтруистичных доноров, считают ли они себя бесстрашными людьми или людьми с низким уровнем беспокойства, и ответ почти всегда был эмпатичным: «Нет». Почти никто из них не принимал участия в экстремальных развлечениях типа скайдайвинга, а Саньяна Грэф ответила на мой вопрос, что она никогда бы не пошла на риск без причины, потому что это «было бы неправильным». Некоторые из альтруистов боялись летать, и кое-кто из них принимал лекарства, чтобы перенести рейс до Вашингтона (хотя мы просили не делать этого, потому что остаточный эффект от действия лекарства мог повлиять на результаты сканирования). Одна альтруистичная женщина-донор из Нью-Йорка по нашей просьбе написала список того, что ее тревожит. Нет-нет, глобальные катастрофы остались в стороне, ее тревожили просрочка оплаты аренды и «остаться без бензина на пустынном шоссе». А другая женщина из Сан-Франциско сказала, что большую часть своей жизни она боялась «всего… абсолютно всего».

Ее слова заставили меня вспомнить таких героев Гражданской войны, как Клара Бартон, которая писала в своей автобиографии: «Авторы историй в дружелюбном порыве сделать мне комплимент стремились сделать акцент на моем мужестве, изображая меня как человека, который не знает страха – самого этого чувства. Однако правильнее будет, если я признаюсь, что в ранние годы моей жизни не помню ничего, кроме страха».

Наши выводы показывают, что слова Бартон вполне могут оказаться глубинной истиной, по которой реальный, лишенный эгоизма героизм появляется не из-за отсутствия страха, а наоборот, из-за переполненности им. Люди, которые спасают незнакомцев из огня, воды, болезни, должны четко понимать, что́ это значит – бояться. И это понимание может частично быть тем, что движет их желанием помогать. Их храбрость возникает из-за способности увидеть и сопереживать, одновременно с тем, чтобы переступить и укротить свой собственный страх перед лицом опасности. Они умеют дать альтруистический ответ, потому что, даже когда они сопереживают страху чужих людей, не позволяют собственному страху потопить все внутри себя и не выполнить никаких действий, чтобы помочь.

Да как же они это делают? Никто из них не прикладывал какие-то осознанные усилия к тому, чтобы справиться со страхом. Альтруистичные доноры почек рассказывали, что сами удивлялись своему спокойствию накануне операции. Когда я спрашивала, какая эмоция превалировала в тот момент, когда им вкалывали анестезию, самым частым ответом был: «Радостное волнение». Один молодой альтруист (ему на момент исследования едва перевалило за двадцать) сказал: «Я действительно был очень взволнован. Не знаю, почему. Но я был приятно взволнован. Я думал: “Как здорово, у меня появилась возможность спасти кого-то!” – а все вокруг переживали, будто я собираюсь умереть на этом столе. Все вели себя типа: “Зачем ты это делаешь? Ты же погибнешь!” – но мне такие мысли и в голову не приходили».

Многие доноры говорили, что переживали чувство спокойствия и уверенности. Вот слова из еще одного интервью: «Я не считаю себя бесстрашным. И я никогда не воспринимал это как риск. Я просто знал с самого начала, что все будет хорошо. Не знаю, почему я это знал, но это было так». Ленни Скутник тоже не считал себя бесстрашным человеком, он нырнул в Потомак, чувствуя спокойную уверенность в том, что «все будет отлично».

Как эти люди, у которых нормальное – даже более чем нормальное – восприятие страха, которые могут чувствовать такой спектр эмоций, от спокойствия до радостного возбуждения, перед тем как пройти через боль и подвергнуть себя риску, чтобы спасти жизнь другого человека? Какой нейробиологический процесс может трансформировать очевидно опасное или просто затратное действие во что-то, что вызывает спокойствие и даже позитивное возбуждение? Ответ на этот вопрос должен быть последним кусочком, необходимым, чтобы собрать пазл экстраординарного альтруизма, и это должно раскрыть основные механизмы, которые лежат в основе способности заботиться о людях.