Глава 3

Мозг психопата

Тридцатого марта 2004 года мы с Джереми и моим котом уехали из Сомервилла, штат Массачусетс, в Вашингтон, округ Колумбия, в грузовике, заполненном шаткой мебелью. Два дня спустя, первого апреля, я поехала в Бетесду, в НИПЗ, чтобы приступить к работе.

Я и забыла, что 1 апреля – День дурака! Пройдя через ворота кампуса, я попыталась найти нужное мне здание на карте при входе. В университетском городке беспорядочно раскидано примерно восемьдесят бессистемно пронумерованных зданий: номер восемь напротив пятидесятого, после которого идет двенадцатый. Просканировав карту, я поняла, что моего номера там нет. Я попросила помощи у охранников, но никто из них даже не слышал о таком: «Пятнадцать К? Это что? Это точно здание НИПЗ?»

В отчаянии я начала ходить по огромному кампусу и чудесным образом наконец наткнулась на нужный мне дом – милый коттедж в стиле Тюдоров, никаким образом не сочетающийся с больничной табличкой «15К». Расположенный на усыпанном нарциссами склоне в удаленном уголке территории, он был настолько крохотным, что на карте не сочли нужным его отметить.

Никто из людей внутри, кажется, не знал, кто я и зачем пришла. Секретарь попросила меня дать хоть какую-то бумагу о том, что я была принята, и тут я осознала, что мне никто ничего не присылал. Я пыталась найти Джеймса, но ни на каких дверях не цифр и имен. Когда я в конце концов нашла его офис, он оказался темным и запертым. «Черт, что здесь происходит? Что это за место вообще?!» – в бешенстве подумала я.

Документы, подтверждающие мой прием в постдокторскую аспирантуру, вероятно, двигались по лабиринту кабинетов где-то внутри кампуса, но на них все еще не стояло финальной печати одобрения. Ну и ладно. Уже на следующий день все образумилось. У меня были компьютер, стол, я все-таки нашла Джеймса и приступила к работе.

В серии из пяти экспериментов я обнаружила, что чувствительность к определению «плохих» эмоций была надежным показателем готовности проявить эмпатическую заботу.

Исследование Джеймса Блэра могло дополнить мои выводы. Отличительной чертой психопатов являются частые проявления наступающей агрессии – физической, вербальной или социальной, – направленной на достижение результата. Убийцы, заманивающие жертв в ловушку, или те, кто вымогает деньги с помощью угроз, обычно психопаты. Блэр, однако, предположил, что далеко не все психопаты становятся убийцами благодаря «встроенному» механизму сдерживания жестокости, МСЖ (также известному как МИЭС, модель интегрированных эмоциональных систем).

Идею о МСЖ Блэр развивал, обращаясь к работам экспертов в области изучения поведения животных, таких как Конрад Лоренц и Иренеус Айбль-Айбесфельдт. Указанные ученые выявили, что в дикой природе конфликты в стае могут быть урегулированы до того, как будет проявлена реальная агрессия, через определенные позы или звуки (сигналы). Взять, к примеру, волков, социальное поведение которых похоже на человеческое. Организация волчьих стай не особо отличается от организации групп доисторических людей или более поздних охотников-собирателей. И там и там – члены группы (стаи) вместе защищают свою территорию, заботятся о добыче пропитания и молодняке. И там и там есть вожак, которому все подчиняются, то есть с иерархией все понятно. Большое количество способов, которые волки используют для коммуникации, нам также знакомы, потому что сохранились у собак, одомашненных потомков волков.

Если во время прогулки по лесу вы столкнетесь с волком, который приближается к вам, напряженный, с высоко задранной головой и рычанием, вам не нужен переводчик с волчьего, чтобы понять: у вас проблемы. Волк «скажет» вам о них громко и ясно. Не потому, что он увидел в вас добычу и хочет съесть. Такое поведение волка – это запугивание. Во-первых, он хочет, чтобы вы его заметили, а во-вторых, он видит в вас либо опасность, либо соперника – и то и другое надо устранить.

Волки обычно сторонятся людей, но уж коль скоро встреча произошла, а вы, как назло, без оружия, шансов у вас мало. Убежать от волка невозможно, как и одержать победу над ним в схватке. Такое иногда показывают в кино, но кино – это кино, а на самом деле волчьи зубы легко прокусят бедро лося. Единственное, что можно попробовать предпринять, – медленно отходить назад, избегая контакта глазами. Ну и молиться, конечно.

Однако представьте, что вы – другой волк. Тогда можно попробовать спастись. Самое разумное – запустить механизм сдерживания жестокости, МСЖ. Очень вероятно, что в этом случае волк-агрессор не захочет вас атаковать. Смотреть ему в глаза по-прежнему не надо, это вызов, а вызов вам ни к чему. Немного присядьте. Нет, еще ниже. Вам нужно уменьшиться на половину, а еще лучше – перекатиться на спину, сложить лапы на груди и немного поскулить, ну, вы видели, так делают собаки. Если волк подошел достаточно близко, попробуйте дружелюбно лизнуть нижнюю часть его челюсти или… помочиться под себя. О, понимаю, все это так неприятно, но ваша цель – показать, насколько вы слабы и жалки.

Несомненно, все это не сработает с гремучей змеей или акулой. Попробуйте облизать гремучую змею, даже если вы сами та еще кобра. Но волк – социальное животное – хорошо понимает знаки, которые показывает другой представитель его рода. Принимая определенные позы и издавая определенные звуки, тот, кто заведомо слабее, показывает, что он и близко не собирается соревноваться с потенциально опасным соперником. Да и не соперники они. У волков нет разума, но они понимают, что перед силой лучше отступить. Ты сильнее – твоя правда.

Использование языка тела и звуков в качестве метода коммуникации эффективным образом сообщает об агрессивности или, наоборот, неагрессивности намерений, поэтому волки редко грызутся между собой.

Нам, людям, вовсе не обязательно мочиться или переворачиваться на спину, чтобы показать свой страх или готовность подчиниться. Но у нас тоже есть сигналы для подобных целей. Как и у волков, у нас есть язык тела, мы также можем подавать «звуковые сигналы» – кричать или шептать. И да, выражение нашего лица тоже играет большую роль. Когда мы боимся чего-то, когда мы готовы подчиниться, потому что знаем, что вот этот человек заведомо сильнее и запросто сотрет нас в порошок, мы делаемся такими маленькими и слабыми. Нет, ну правда – голова втягивается в плечи, руки прижимаются ближе к телу, колени полусогнуты и дрожат. Голос тоже меняется – становится тоньше и выше, часто появляются плаксивые нотки. А выражение страха на лице дополнительно сообщает об уязвимости: глаза круглые и расширенные, дуги бровей подняты вверх, рот приоткрыт. Картинка, конечно, та еще, но все эти знаки нужны для того, чтобы обезвредить потенциального нападающего. Вот вы бы могли ударить кого-то, кто испуган до последней степени? Не спорю, есть уроды, которым все равно, но в большинстве случаев механизм сдерживания жестокости срабатывает.

Джеймс Блэр выявил, как МСЖ влияет на то, что дети и подростки приобретают чувство отвращения к причинению кому-либо вреда. Маленькие дети почти всегда агрессивны, а второй год жизни человека вообще считается самым жестоким в жизни. По крайней мере, так говорит статистика. Кстати, это еще один хороший аргумент против мифа, что быть агрессивным учат. Нет. Большинство малышей время от времени проявляют наступательную агрессию, которая проявляется в виде толчков, царапания, могут врезать лопаткой по голове, даже если воспитывались в семье рафинированных интеллигентов. Агрессия – это атавизм примитивного поведения первобытных людей, сродни инстинктам, и пока она неизживаема. И я бы сказала, что в детской песочнице она полезна, потому что наглядно показывает, что происходит, когда ты кого-то обижаешь или когда обижают тебя. Точно так же, как у волков, эти уроки способны остановить проявления агрессии у нормальных детей. Кстати, в 1970-х годах проводилось одно интересное исследование. Ученые наблюдали за поведением маленьких детей, которым предлагалось разделить между собой фигурки мультяшных героев. Перед детьми (два человека) ставили коробку с фигурками и выходили из комнаты. Так вот, при участии семидесяти двух пар произошел четыреста сорок один конфликт, и некоторые с потасовками. Но дело даже не в этом. Оказалось, что лучшей линией поведения были не толчки и вопли, а брови домиком. Если ребенок трогательно поднимал брови домиком, прижимая фигурку к себе, то есть включал МСЖ, дело было в шляпе. Шестилетние «хулиганы» в большинстве случаев отступали. И уступали.

По мере того как дети развиваются и приобретают опыт в социальных конфликтах, они уже не интуитивно, а осознанно выбирают определенный тип поведения. Вы мне можете возразить, что тут «или – или». Или тебя бьют, или бьешь ты. Я согласна, но мы говорим о механизме защиты. Этот механизм продолжает работать всю жизнь. Недавние исследования показали, что на переговорах между взрослыми людьми, стороне, которая не боится показать свою слабость, симпатизируют на двенадцать процентов больше по сравнению с теми, кто зол и напорист или вообще не показывает никаких эмоций.

Жестокое поведение демонстрируют примерно семь процентов детей, или один из пятнадцати. Здесь уже речь идет об отклонениях. Уточню, что случайная школьная драка или ссора из-за пластмассовых фигурок к отклонениям не относятся. Но эти семь процентов… они угрожают, запугивают, крадут или занимаются вандализмом. Им нужно устраивать пожары, а позже они займутся насильственным сексом. Они действительно создают проблемы.

Вот полный список критериев для диагностики отклонений в поведении, согласно Диагностическому и статистическому руководству по психическим расстройствам (Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders, 5th edition, DSM-5), которое было опубликовано в 2013 году Американской психиатрической ассоциацией. Проблемные дети должны проявлять как минимум три из этих пятнадцати критериев за последний год, при том, что как минимум один критерий возникает за последние шесть месяцев.

Проявление агрессии по отношению к людям и животным

1. Часто хулиганит, угрожает и запугивает других.

2. Часто является инициатором драк.

3. Использовал предмет, с помощью которого можно причинить физический вред другим людям (бейсбольную биту, кирпич, разбитую бутылку, нож, пистолет и т. п.).

4. Проявлял физическую жестокость по отношению к людям.

5. Проявлял физическую жестокость по отношению к животным.

6. Что-то украл при столкновении с жертвой (отнял кошелек или телефон, занимался вымогательством, организовал вооруженное нападение).

7. Принуждал кого-то заниматься сексом.

Повреждение собственности

8. Преднамеренно участвовал в разведении огня с целью нанести серьезный ущерб.

9. Преднамеренно уничтожил чужую собственность (не путем поджога, а иным способом).

Обман или воровство

10. Взломал чужой дом, административное здание, магазин или машину.

11. Часто лжет, чтобы получить какие-то товары или услуги или избежать обязательств (в том числе наговаривает на других).

12. Украл вещи невысокой стоимости, без столкновения с жертвой (например, из магазина, но без взлома).

Серьезное нарушение законов

13. Часто не ночует дома, несмотря на родительские запреты; проводит много времени вне дома с 13 лет.

14. Сбегает из дома (как минимум дважды на короткое время или один раз надолго).

15. Часто прогуливает школу, начиная с 13 лет.

Очевидно, что любой ребенок, в поведении которого проявляется три и более критериев, должен серьезно беспокоить окружающих. (В том смысле, что такими детьми надо заниматься.) Но не у всех детей проблемы одинаковые. Где-то от половины до двух третей таких детей проявляют ответную форму агрессии. Обычно они не жестоки – скорее драки или угрозы с их стороны вызваны страхом или депрессией. Важно отметить, что они могут эмоционально реагировать на свои жестокие действия. Если они кому-либо причиняют боль, потеряв контроль над собой, то могут заплакать или даже раскаяться в содеянном. Они действительно сожалеют о том, что их поведение могло как-то задеть родителей, братьев, сестер и друзей, которые им важны. Они способны задуматься: «Что со мной не так?» Это вовсе не озарение свыше – просто это дети, у которых нарушения в поведении с большой долей вероятности возникли из-за пережитой травмы, какого-то унижения или нерегулируемого темперамента, подкрепленного стрессовой окружающей средой. В таких детях механизм сдерживания жестокости не поврежден в том смысле, что они видят все эти «брови домиком», но эффект МСЖ иногда перекрывается более сильным воздействием. И если сфокусироваться на уменьшении источников стресса в среде ребенка, на лечении симптомов беспокойства и депрессии, в том числе медикаментозными средствами, нарушения в поведении будут ослабляться. Проблемы таких детей – это сопутствующий диагноз, тогда как лечить надо основное заболевание.

А что же с остальными «хулиганами»? Для этих двух или трех процентов детей проблемы не вторичны по отношению к стрессу и другим факторам. Агрессия таких детей чаще всего не подкреплена обидой или разочарованием – иногда кажется, что она появляется из ниоткуда, хотя при этом подчинена определенной цели. Хуже того, за вспышками агрессии не следует даже намеков на раскаяние или ощущение вины за причиненный кому-то вред. Они не обращают внимания на разрушительные результаты своих действий, на то, как их жестокое поведение повлияло на других людей. Вы уже догадались почему? Потому что у них нарушен механизм сдерживания жестокости.

Такие дети не могут распознавать эмоции. В частности, Блэр выяснил, что они хуже всего вычисляют эмоцию страха на картинках. Если им показывать фотографии испуганных людей, как я показывала во время своих экспериментов, или проигрывать записи испуганных голосов, они часто затрудняются с ответом. Более того, биометрические показатели при демонстрации не слишком приятных картин у них остаются в норме: пульс не учащается, ладони не потеют.

С высокой долей вероятности именно из таких детей вырастают психопаты.

***

Довольно ярко я помню тот день, когда впервые встретила такого ребенка. В 2005 году одна исследовательская группа НИПЗ сообщила нам, что попавший к ним мальчик должен заинтересовать нас. Изначально они посчитали, что его проблема кроется в простой неуравновешенности (за ним замечали частые вспышки гнева). Однако с Диланом все оказалось сложнее. (С целью обеспечения анонимности участников детали исследования комбинированы, а имена и прочие личные данные заменены.)

Дилану было двенадцать лет, то есть он был в том возрасте, когда у большинства детей истерики давно уже в прошлом. Резкие изменения настроения обычно проявляются у детей дошкольного возраста. И если истерики у двухлетнего расстраивают родителей, они все же не создают значительных проблем. А теперь представьте, что истерики происходят у мальчика ростом 162 сантиметра и весом 54 килограмма, и этот милый мальчик может использовать любое потенциальное оружие – ножи, бейсбольные биты. И длятся истерики не десять минут, а час или даже больше. Пугающе, да?

Взрывы у Дилана обычно начинались на пустом месте – раздражение, если он не получал то, чего хотел, или его наказывали за плохое поведение, – потом все это разрасталось, и вот он уже орет с пунцовым лицом, или угрожает, или действительно пускает в ход кулаки. Во время самых худших моментов он обещал родителям расправиться с ними, бил ногами в стены и двери, а один раз измазал стены комнаты, в которой был заперт, своими экскрементами. Матери он реально угрожал ножом. Та хватала сестер Дилана и уезжала к родственникам на ночь в страхе. Думаю, не надо говорить, что в случае Дилана МСЖ не работал.

Детали поведения во время истерик позволили нам предположить, что здесь действительно крылось нечто большее, чем обычная неуравновешенность. Если у человека истерика, бывает, что он абсолютно теряет контроль над собой, ведь он беспомощен перед круговоротом эмоциональных сил, но у Дилана была не истерика – он демонстрировал вспышки ярости, и эта ярость имела определенную направленность.

Вспышки ярости могут быть вызваны в лабораторных условиях, скажем, у кошек или обезьян, путем стимулирования части мозга под названием средний гипоталамус. В эту маленькую, древнюю с точки зрения эволюции часть мозга вводятся тонкие электроды и посылается ток. Когда разряд проходит через гипоталамус кошки, животное начинает рычать, шипеть, царапаться, что очень похоже на реакцию ребенка, бьющегося в истерике, но есть одно «но». Кошка начинала шипеть, только если поблизости кто-то находится. Ее ярость, пусть даже вызванная искусственным способом, должна была быть на кого-то направлена.

Тот же феномен был продемонстрирован в более позднее время с использованием методики, которую называют оптогенетикой. Суть такова: в мозг вводится крошечное светоизлучающее оптическое волокно – опсин, генетически измененные нейроны в ответ на импульсы света возбуждаются, и подопытная мышь готова стереть с лица земли другую мышь (или даже движущуюся резиновую перчатку). Однако, если мышь одна, никакой ярости наблюдаться не будет.

Что из этого следует? Ярость – это эмоция, направленная на то, чтобы заставить кого-то подчиниться. В среде обезьян, у которых существует строгая социальная иерархия, ярость нацелена не на любого члена стаи, а на особей, находящихся на более низкой ступени. Матерый самец, скорее всего, не будет впечатлен яростной атакой молодняка, а значит, он не станет объектом ярости. И что же это значит?

Что даже если что-то внутри нас генерирует яростную атаку, конечное поведение все равно может варьироваться. Мозг все равно будет поддерживать какой-то уровень сознательного (или бессознательного у животных) контроля над поведением. Это базовый закон биологии – атаковать только тех, кто слабее. Поэтому ребенок, чьей единственной проблемой является контроль над поведением, с малой долей вероятности будет угрожать пырнуть ножом собственных родителей или размазывать кал по стенам, в какой бы степени бешенства он ни находился.

Так что же происходило с Диланом? Первое, что нужно было сделать, чтобы это понять, – пообщаться с ним.

В день интервью я не знала, чего ожидать. Это было моим первым клиническим интервью в жизни, не говоря уже о том, что интервьюируемый – крайне жестокий подросток. Псих без тормозов. В моей голове мелькали кадры из фильмов «Молчание ягнят» и «Пролетая над гнездом кукушки», пока я пробиралась через поле нарциссов к клиническому центру вместе с моей коллегой по постдоку и партнеру в исследовании Лиз Фингер. Лиз – гениальный невролог из Гарварда, очень внимательная и проницательная, но у нее было мало опыта работы с такими детьми, как Дилан: в этом мы с ней были на равных. Дилан находился в запертой палате. Будет ли он проявлять враждебность? Будем ли мы в безопасности? Попытается ли он каким-либо образом сдерживаться? Мы обе еще до начала проекта прошли краткий курс базовых защитных мер, необходимых при взаимодействии с потенциально опасными субъектами исследования. «Никогда не допускайте, чтобы ручки, карандаши или любые другие потенциальные виды оружия оказывались рядом с субъектом. Стойте на расстоянии не менее трех шагов от вытянутой руки субъекта. Не позволяйте субъекту вставать между вами и дверью. Не поворачивайтесь спиной…» Мы надеялись, что нам, худосочным девицам, не придется прибегать к этим мерам.

В стеклянном атриуме клинического центра было много народу: врачи и пациенты, многие из которых в хромированных инвалидных креслах. Мы с Лиз повернули направо, дошли до педиатрического отделения, и после минутного ожидания у монитора запирающего устройства нас пригласили войти.

– Вы пришли к Дилану? – спросила дружелюбная круглощекая медсестра, поприветствовавшая нас у двери. – Пойдемте за мной.

Она указала на белую дверь в конце коридора, одну в длинной цепи одинаковых дверей, и улыбаясь, сказала:

– Ну же, вперед! – и оставила нас.

Мы немного поколебались, затем повернули ручку и вошли в палату.

Комната была маленькой и приятно оформленной. Дилан сидел на аккуратно застеленной кровати в позе, которая говорила о том, что он нас ждал. Я надеялась, что не выгляжу настолько ошеломленной, насколько почувствовала себя, когда увидела его. На секунду я подумала, что медсестра направила нас не в ту комнату. И это тот Дилан, чье дело мы просматривали? Тот самый мальчик, родители и сестры которого боялись его? Потенциальный преступник, угрожающий ножом? Рисующий дерьмом на стенах? О нет. Этот мальчик выглядел, как в рекламе пшеничных хлопьев. Загорелый, с копной белокурых волос, нос усыпан веснушками; на нем была надета светлая пижама. Дилан вежливо встал, поздоровался с нами за руку – по-видимому, он был прекрасно осведомлен, как нужно здороваться со взрослыми незнакомцами. Его улыбка была такой широкой и открытой, такой непохожей на все, что мы о нем слышали, что я… просто сразу же влюбилась в него.

Он никогда не переставал мне нравиться. В тот день мы прекрасно и очень мило побеседовали, как и во все последующие разы. Дилан рассказал нам о своем доме в Аризоне, о том, что он любит играть в гольф с мамой, которую мы также встретили в этот день. Его мама была очень красивой женщиной – прекрасная фигура, такая же загорелая кожа, как у сына, ослепительная улыбка; и было очевидно, что она привязана к Дилану.

Мы с Лиз поговорили с мальчиком наедине, и он подтвердил, что действительно делал все те вещи, о которых мы были наслышаны. Но он на все находил причину. По его словам выходило, что каждый его взрыв был следствием плохого дня – он был уставшим, расстроенным, сестры достали своими воплями… Он вовсе не хотел причинить кому-то реальную боль. Никогда. «Я не понимаю, почему мои угрозы все воспринимают всерьез!» Складывалось ощущение, что он говорит искренне, и ему хотелось поверить. Если и было что-то необычное, так это то, что Дилан немного больше суетился, чем мальчики-подростки, часто менял позы, руки находились в непрерывном движении, щеки загорелись. Все это совпадало с наблюдениями педиатра о том, что он импульсивен и ему сложно сосредоточиться. Попрощавшись с Диланом, мы чуть не в один голос сказали за дверью: «Какой милый ребенок!» Нас не особо удивило, что медсестры, с которыми мы потом разговаривали, сказали, что Дилан ведет себя безупречно.

Уже потом я поняла, что Дилан просто продемонстрировал нам актерские способности, свойственные психопатам. Не стоит интервьюировать психопата один на один – он раскроется перед вами, как ангел во плоти. Не случайно одна из главных характеристик психопатов – вызывать к себе доверие, обаять вас.

Современное клиническое определение психопатии в основном базируется на работах Херви Клекли, написавшего прекрасную книгу под названием «Маска здравомыслия». Он широко исследует противопоставления «здравомыслие – безумие», «моральность – антиморальность», подчеркивая, как легко психопаты стирают границы. Яркие примеры, приведенные в книге, демонстрируют, чем психопатия отличается от других психических расстройств.

Клекли собирает воедино все важные характеристики психопатии, и вот что мы читаем у него:

«Чаще всего типичный психопат будет казаться приятным человеком. После первой встречи с ним у вас останутся едва ли не восторженные эмоции. Милый и дружелюбный, с ним просто говорить, и вам будет казаться, что у него много интересов. Ничего странного или необычного вы не заметите, во всех проявлениях он будет создавать впечатление адекватного и счастливого человека. Также вы не заподозрите в нем человека, который притворяется, чтобы выглядеть лучше. Хоть именно этого он и добивается, вы никогда не скажете, что он втирается в доверие, чтобы добиться определенной цели. Ему не свойственны признаки аффектации, да и дружелюбие его не кажется чрезмерным. Он выглядит как настоящий нормальный человек».

Может показаться, что Клекли присутствовал на нашей встрече с Диланом. Дилан действительно казался нормальным, адекватным двенадцатилетним подростком. И, если не знать обо всех его «подвигах», можно было бы подумать: «А почему его держат в закрытой палате психиатрического стационара?» Но между тем этот резкий контраст между его реальными поступками и внешне приятным видом и был признаком того, что проблема Дилана далека от простой несдержанности в поведении. Вместе эти два факта – необычная даже для пациента с психическими нарушениями жестокость и гипернормальная внешность, которая не давала никакого повода говорить, что с ним что-то не так, – позволяли предположить, что Дилан был психопатом.

Мысль о существовании психопатических детей заставляет многих людей реагировать болезненно. Это кажется невозможным. Даже если дети плохо себя ведут, их все равно считают невинными по сравнению со взрослыми, при том что психопаты для общества – это глубоко развращенные демоны. Но это, конечно же, заблуждение. Дети, как и взрослые, способны на жестокость и насилие, и иногда в своей жестокости они превосходят взрослых психопатов.

В реальности психопатия – это нарушение развития. Во взрослом возрасте она не появляется из ниоткуда. По сути, все взрослые психопаты проявляли признаки расстройства в подростковом возрасте и раньше. В личине каждого психопатического взрослого когда-то существовал психопатический ребенок.

Газета «Нью-Йорк таймс» в 2012 году поднимала довольно провокационный вопрос: «Могли бы вы назвать девятилетнего психопатом?» С научной точки зрения вопрос не так уж сильно и провоцирует. Психопат – это человек, который подходит под конкретные признаки, перечисленные в «Контрольном обновленном перечне признаков психопатии» (Тhe Hare Psychopathy Checklist-Revised, PCL-R). В этом перечне представлена сорокабалльная шкала, по которой можно оценить человека по данным интервью и имеющейся о нем информации. Взрослый человек, который набирает тридцать баллов из сорока, приписывается к психопатам. Это довольно спорный способ, потому что между теми, кто набрал тридцать один балл и двадцать девять баллов, нет функциональной разницы (не говоря уже о том, что оценки одного и того же человека могут отличаться с разницей в два балла), но тридцать остается текущей нормой. Для детей младше десяти лет существует почти идентичная сорокабалльная шкала, которая называется «Контрольный перечень признаков психопатии: версия для детей» (PCL: YV). И это факт, что при идентификации особенностей поведения девятилетнего мы можем увидеть то же, что свойственно потенциальному взрослому психопату.

Но с более широкой культурной и моральной точки зрения, ответом на вопрос таблоида будет неоспоримое «нет». То, что каждый взрослый психопат начинал как ребенок-психопат, не позволяет нам поверить в лучшее, а между тем многие дети с высокими показателями психопатии не становятся психопатами во взрослом возрасте. Почему – до конца не понятно. На самом деле, при всех научных наработках, мы очень мало знаем о развитии мозга в подростковом возрасте, и некоторые дети могут полностью меняться, потому что их мозг заново формируется в период взросления. Ремиссия может произойти в ответ на благоприятные изменения в окружении ребенка или стать результатом врожденных процессов развития. Детей также могли неправильно диагностировать, и то, что казалось зарождающейся психопатией, было необычным выражением ранней стадии биполярного расстройства, шизофрении или даже аутизма. Поэтому ответственный исследователь никогда не назовет ребенка «психопатом». И такое правило соблюдать довольно просто, потому что шкала PCL: YV не дает определенного количества баллов для признания детской психопатии. Я не поставила диагноз «психопатия» ни одному из детей, с которыми работала. Они просто таковыми не были.

Но тот факт, что дети могут довольно явно проявлять черты, свойственные психопатам, не может и не должен игнорироваться. Поэтому исследователи и пытаются обозначить эту разницу, называя проблемных детей обладающими психопатическими особенностями или тенденциями – или, в качестве вывода, «психопатичными» (хотя такого слова на самом деле не существует). Есть еще термин «не проявление чувств и эмоций», который используется для описания ключевых проявлений личности, типичных для психопатии. DSM-5 не в полной мере описывает психопатию, но есть новое обозначение, предназначенное для детей, у которых есть такие особенности; не такое элегантное, но довольно точное – расстройство поведения с ограниченными просоциальными эмоциями. Это определение подходит, если у ребенка наблюдается нарушение в поведении, а также обнаруживаются как минимум две из четырех основных характеристик: отсутствие чувства вины и сожаления; черствость (отсутствие эмпатической заботы); отсутствие заинтересованности в важных социальных видах деятельности, таких как школа или работа; слабые или недостаточно сильные для определенной ситуации эмоции.

Этого списка еще не существовало, когда я начала работать. Поэтому любой ребенок с расстройствами поведения и как минимум двадцатью баллами по шкале PCL: YV считался имеющим достаточное количество признаков психопатии, чтобы претендовать на участие в нашем исследовании.

Был ли Дилан таким ребенком? Мы с Лиз оценили его по-отдельности, советуясь с Дэвидом Коссоном и Адель Форт, двумя экспертами в области психопатии (они и создали данную шкалу). Мы принимали во внимание и поведение мальчика во время интервью, и всю ту информацию, которую смогли о нем собрать. В каких-то позициях Дилан набирал 0, в том числе «нарушения во время испытательного срока», потому что он никогда его не проходил, и «убежденность в собственном величии и необыкновенной значимости», потому что ничего такого он не демонстрировал. Однако, по мере того, как мы двигались по шкале, его баллы продолжали расти.

«Ранее замеченные проблемы с поведением?» – Да.

«Слабо контролируемые вспышки гнева?» – Несомненно, да.

«Поверхностный шарм, обаяние?» – Опять да. Помимо всего прочего, во время интервью он старался преподнести себя в лучшем свете, несмотря на то что мы уже знали факты его биографии.

«Неспособность признать свою ответственность и вину?» – Интересно, но тоже да. Несмотря на благоприятное впечатление, которое в целом произвел Дилан, когда мы пересмотрели наши заметки после интервью, стало очевидным, что он никогда не признавал вины за свое поведение. По его словам, всегда был какой-то внешний фактор – плохой день, плохое поведение сестер и т. д.

То же самое и с «недостатком сожаления». Угрызений совести за результат своих действий он никогда не испытывал. Вместо этого он сводил к минимуму серьезность своих поступков и обвинял других в их восприятии и интерпретации. Ему не было дела до того, что он сильно расстроил или испугал членов своей семьи и учителей.

Лиз подсчитала наши баллы, и мы достигли почти полного согласия в оценке Дилана: он набрал двадцать четыре балла.

У нас появился первый субъект исследования.

***

Это обозначило начало долгого и часто изнурительного процесса поиска детей с психопатическими чертами. Некоторые, как и Дилан, были отправлены к нам другими исследователями, но основную часть нам приходилось находить самим. Если вы предполагаете, что как минимум один ребенок из ста наберет не менее двадцати баллов по шкале PCL: YV (что является, если правильно смотреть, довольно низким показателем), то в мегаполисе размером с Вашингтон живут тысячи потенциально подходящих детей. Но не хватать же их прямо на улице. Если дети-аутисты или дети с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью находятся под наблюдением специалистов, то психопатами никто не занимался. Оставалось одно – опрашивать родителей. Изящная формулировка «Ваш ребенок психо-патичен?» не подходила, так как многие родители не думают о своих детях в рамках такой терминологии. Поэтому мы просто стали расспрашивать пап и мам о поведении их детей. Был и еще один прием. На стендах в школах, с разрешения администрации, мы повесили плакатики с вопросом: «Проявляются ли у вашего ребенка какие-то проблемы в поведении и чувствует ли он себя виноватым, если что-то делает не так?» Ниже мы разместили контактные телефоны. За этим последовало очень небольшое количество звонков; небольшое, я думаю, потому, что родители таких детей были измучены – возможно, даже сильно измучены, – чтобы в чем-то участвовать, если это не предполагало соответствующего лечения. Но все же звонки стали поступать.

Разговаривать с родителями было тяжело, вернее, тяжело было их слушать. К тому времени, как они решились на звонок, «плохое поведение» детей продолжалось по несколько лет. В их домах редко случались спокойные деньки. Как и родители Дилана, каждый день они с беспокойством ожидали очередного эпизода жестокости: кражи, разрушений, физического насилия; они переживали о безопасности других детей в семье и о своей собственной.

Некоторые из них были сильно покалечены собственными детьми. Одна мама рассказала, что ее сын так яростно проявил себя во время затеянной им драки, что она сломала запястье, когда упала. Другой папа рассказал, что его малолетняя дочь с такой силой пнула его в лицо, что он опасался, что потеряет зрение на одном глазу. Что же такого сделал этот мужчина, чтобы заслужить пинок? Он не знал. Он просто сидел на полу и смотрел телевизор. Мы слышали от родителей о воровстве детей – воровали детишки по-крупному. Наличность, ценности или кредитные карточки прятали, но это не останавливало кражи. Отдельная статья – испорченное имущество: выведенные из строя автомобили, поджоги… И истязания домашних животных, конечно. Родителям лгали. Ими манипулировали. Их постоянно вызывали в школу, и они бесконечно выслушивали от учителей, что те устали от ненормального поведения их детей, педагогическая наука тут была бессильна. Большинство детей исключали как минимум из одной школы, а иногда из нескольких, чаще всего за нанесение увечий одноклассникам или учителям. Одна мама рассказывала, что ее дочь специально принесла в школу стеклянную бутылку с соком, чтобы, выпив сок, можно было бросить пустую бутылку в лицо учительницы, которую девочка не любила, – что она и сделала прямо перед входом в классную комнату; на лицо учительницы потом пришлось накладывать семь швов. Мама одного мальчика была вынуждена так часто забирать сына из школы, когда он что-то вытворял, – как минимум двенадцать раз, – что ее уволили и она потеряла работу. Она была матерью-одиночкой, и в итоге сама из-за расстройства на короткий срок была помещена в специальное лечебное учреждение.

Я помню это последнее интервью главным образом из-за ответа ее сына Майкла. Я спросила, что он чувствует по поводу проблем его мамы, причиной которых он послужил. Было ли ему плохо, что она из-за него страдала? Меня это интересовало отчасти потому, что, как и в случае с Диланом, отношения Майкла и его мамы казались очень милыми, когда они к нам пришли. Мой вопрос поставил мальчика в тупик. Я думаю, он понимал, что должен чувствовать угрызения совести или свою вину, но почему-то он не мог вызвать в себе те эмоции, о которых я спрашивала, или хотя бы рассказать о них. Наконец, он изрек: «Ну… то, что я делаю, ранит ее, правильно? Но она не говорит, насколько, поэтому я не особо обращаю на это внимание».

Майкл и Дилан имели что-то общее, кроме того, что оба были мальчиками-подростками. И одна явная общая черта заключалась в том, что оба, вне зависимости от того, насколько много вреда и неудобств они причиняли другим людям, они никак к этому не относились.

По мере того как мы все чаще встречались с такими детьми и их родителями, наш навык оценки улучшался, хотя каждый случай имел свои особенности. Мне запомнился Джейми, двенадцатилетний мальчик с волосами песочного цвета и носом-пуговкой. Случайно оказавшись в коридоре, я увидела ребенка, которого явно переполняла энергия, – он не шел, а летел, подпрыгивая на ходу, и маме приходилось его сдерживать: «Джейми, подожди я не успеваю за тобой!»

Мы всегда начинали наше интервью с разговора с родителями наедине. «Потом, когда мы будем беседовать с ребенком, нам будет легче понять, когда он врет», – такой была наша мотивация. Но для Джейми мы сделали исключение – предварительного разговора с мамой не было. Мальчишка не мог сдержаться от гордости, когда рассказывал о своих подвигах. Да уж… Его поведение превосходило все рамки. Врал. Устраивал пожары. Очаровывал и манипулировал. Крал, и не просто крал, а разрабатывал сложные схемы, чтобы выманивать у одноклассников деньги и принадлежащие им вещи. Я, кажется, сказала, что ему было всего 12 лет, да? Так вот, это «невинное дитё» проводил успешные ростовщические операции. Проценты доходили до доллара в день. Если кто-то задерживался с платежами, Джейми угрожал, что сейчас «пульнет фейерверком, и мало не покажется». Может, это и смешно звучит, но мальчики из старшей школы, которые обращались к нему, воспринимали его угрозы всерьез. Ведь всем было известно, что Джейми изготовил «бомбу», которую притащил в городскую библиотеку, «чтобы просто посмотреть, как отреагируют люди». А как они могли отреагировать? Как бы вы отреагировали, если бы вашей жизни что-то угрожало? Крики, плач, дети и их родители, в панике выбегающие из здания. Джейми с приятелем все это записывал на видеокамеру. Он был горд тем, что вызвал такой переполох. «Это был один из лучших моментов моей жизни», – с милой улыбкой признался он нам.

Однако у Джейми был не самый высокий балл по шкале PCL: YV – четырнадцатилетняя Амбер его явно переплюнула. Амбер появилась в комнате для интервью, излучая такую харизму и сексуальность, что я, тридцатилетняя на тот момент женщина, почувствовала себя неуютно. Могу представить, как на нее реагировали молодые парни и мужчины. И она прекрасно знала о своей власти. Как и многие девочки, с которыми мы работали, Амбер очень рано поняла: ей достаточно приподнять бровь, и она получит все, что ей хочется, – «бомбу» для этого не надо изобретать. Дети (и взрослые, но мы сейчас не о них говорим) с психопатическими чертами всегда будут добиваться желаемого, не задумываясь о другой, «используемой» стороне. Амбер, например, любила дорогую одежду, и ей было плевать, что молодые люди, не имеющие средств, порой шли на воровство ради нее. Она рано начала сексуальную жизнь и, конечно же, не считала нужным ставить своих партнеров в известность о том, что она несовершеннолетняя, тем самым подставляя их под статью закона.

У Амбер были высокие показатели интеллектуального развития, что нас, с одной стороны, удивило, но с другой – нет. У обычных детей, чем выше IQ, тем меньше проблем с поведением, но в случае детей с психопатическими особенностями высокое IQ делает для них возможным совершать «невозможное». Такая комбинация, во-первых, дает простор для фантазии, а во-вторых, порождает своего рода осторожность, позволяющую выходить сухими из воды. Амбер была необычайна проницательна для своего возраста. Признаюсь, я кожей чувствовала, как она оценивает меня и мою коллегу на протяжении нашего интервью – рассматривала наши лица и параллельно кормила «двух взрослых теток» историями о том, как убила морскую свинку, жившую у нее дома, или угрожала подпалить дом, пока семья спала. Как и Джейми, она ничего не утаивала. Скорее, наоборот. Ей нравилось рассказывать о своих подвигах.

С той же честностью она рассказала об уловках, которые использовала, чтобы не быть наказанной. «Взрослых легко разжалобить, – говорила она. – Одним достаточно с чувством сказать: “Ах, простите, я больше никогда не буду так поступать”. Но самое лучшее, конечно, расплакаться, это действует безотказно». Ее мама подтвердила, что Амбер умела плакать крокодильими слезами. Один раз мама нашла в сумке Амбер распечатку из Интернета под названием «Руководство по ограблению магазинов». Но если бы только это… В шкафу лежали сумки из модного бутика и куча дорогой косметики. Женщина потребовала объяснений, начала ругать Амбер, та расплакалась, рассыпалась в извинениях и, как казалось, искренне пообещала, что никогда больше так не поступит. «Ой, давай без этого», – поморщилась умудренная опытом мать, и слезы Амбер тут же высохли, как по щелчку.

Мне неудобно в этом признаваться, но я бы не хотела провести ночь с Амбер в одном доме. Даже Дилан такой мысли у меня не вызывал.

Не все тестируемые дети были настолько откровенны. Взять, например, Хизер, тихую с виду, «домашнюю» девочку. Однако, по словам ее отца, она была настоящим бедствием. Например, могла закатить дикую истерику, которая длилась часами. Ее отец страдал от постоянных приступов мигрени, и Хизер специально в такие дни хлопала со всей силы дверями и включала яркий свет, чтобы голова у него начинала болеть сильнее. В школе она однажды ударила одноклассника с такой силой, что ему пришлось накладывать швы. Как и многие другие участники исследования, она лгала, манипулировала и крала вещи… Но боже ты мой, мы с Лиз никогда бы в это не поверили! У Хизер были ясные карие глаза, как у Бэмби, сладкая и застенчивая улыбка, мягкий голос, и все ее истории были о том, что она не делала ничего плохого. «Это у моего папы ужасный характер, и он всегда все сваливает на меня».

После интервью мы были абсолютно сбитыми с толку. Налицо было самое большое несоответствие между рассказами родителя и ребенка, и кому из них верить? В конце концов мы решили поговорить с учительницей Хизер – и та подтвердила сказанное отцом девочки. У Хизер был талант обманщицы, тут ей, пожалуй, не было равных. Если бы мы ориентировались только на интервью с Хизер, мы бы никогда не отнесли ее в разряд детей с психопатическими расстройствами. Мне она казалась такой надежной, такой искренней… Но в итоге ее баллы оказались выше нашего максимума. А мы получили еще один урок: держи ухо востро.

***

Могу представить, что вы по этому поводу думаете. Я разговаривала со многими людьми об этих детях и их семьях и привыкла слышать одни и те же комментарии снова и снова. В какой-то части вашего ума пульсирует мысль: «У этих детей, должно быть, ужасные родители». Стереотип о том, что дети, которые отвратительно себя ведут, есть результат неправильного воспитания, настолько глубоко укоренился в нашей культуре, что его крайне сложно вывести. Но давайте я все же попробую. У нас было достаточно много информации о семьях, и я могу сказать, что, хотя в подходах к воспитанию и были некоторые различия, общая черта заключалась в том, что родители опробовали буквально все возможные варианты, чтобы помочь своим детям, – консультации у психологов и неврологов, медикаменты, особые школы, социальные работники… И ничего – ничего! – не помогло. Конечно, у каждого была своя мера педагогического таланта, но могу подтвердить – родители проблемных детей определенно были не такими уж плохими, чтобы уповать только на воспитание.

Еще один важный момент: почти в каждой семье были и другие дети, не обладавшие психопатическими чертами, как, например, в случае с братьями Гэри Риджуэя. Если уж детишки-оторвы – продукт неправильного воспитания, тогда всё потомство у «нерадивых» родителей должно быть бедствием, разве нет?

Нет, это не так. Мы не говорим о том, что воспитание вообще не играет никакой роли, – играет, конечно. Но из-за издержек воспитания дети не становятся психопатическими. Возьмем чрезвычайно мягких или просто не умеющих работать с детьми родителей – пожалуй, мы увидим плохие манеры, пожалуй, их дети будут считать, что им все должны, пожалуй, мы столкнемся с дерзостью, но эти недостатки довольно просто убрать постановкой адекватных и ясных границ и непоощрением непослушания. В семьях, где наблюдалось проявление жестокости по отношению к детям или где детей игнорируют, также налицо значительные проблемы в поведении. Но здесь речь идет об ответной агрессии, которая в других условиях может не проявиться. (Я вовсе не говорю о том, что дети из неблагополучных семей ангелы – они всегда растут беспокойными и часто впадают в депрессию, но это все же отличается от признаков психопатии.)

Однако если поведение имеет определенную цель и отличается особым насильственным характером, если ребенок склонен к манипуляции, обману или вне зависимости от обстоятельств совершает безжалостные поступки, – это уже совсем другая история. Многолетние исследования показывают: воспитание объясняет лишь небольшую часть отклонений в поведении, которые демонстрируют дети с психопатическими чертами.

Отдельно отмечу, что дети с высоким уровнем проявления психопатических черт часто живут с родителями, которые холодно относятся к своему потомству (это также установлено исследованиями). Правда, здесь есть свои нюансы. Бывает, что ребенок нежеланный, и родители просто не могут заставить себя полюбить его. Бывает, ребенок своим поведением заставляет родителей проявлять холодность или чрезмерную строгость. Когда нет любви, раздражает каждая мелочь, и, даже если ребенка не наказывают, он чувствует, как к нему относятся. Все это может усугубить развитие психопатических черт. И наоборот, если родители дарят своему ребенку тепло и ласку, склонность к психопатии (будем считать, заложенную еще до рождения, например, неблагоприятными условиями протекания беременности) нивелируется.

Если с ребенком что-то не так, если окружающим хочется спрятаться от него подальше, вину возлагают на родителей. Причем все, от педиатров и школьных работников до соседей: «Не так воспитали». Но и сами родители винят себя. Некоторые начинали плакать, когда мы спрашивали, испытывает ли их сын или дочь угрызения совести из-за своих поступков. Когда я задала этот вопрос маме Майкла, ее лицо исказилось. После долгого молчания, она ответила: «Я бы хотела думать, что да…» – и затихла.

Что я могла сказать? Майклу, в отличие от мамы, было все равно. У него – никаких угрызений совести, у нее – хватит на десятерых. После того как я покинула комнату интервью, мое сердце еще долго сжималось от жалости к родителям этих детей.

***

Так что же было не так с этими детьми? Для выяснения этого вопроса у нас была возможность использовать функциональную магнитно-резонансную томографию, фМРТ; на тот момент это была новая технология. Функциональные МРТ-исследования стали проводить, если я не ошибаюсь, с середины 1990 года, и это революционным образом изменило когнитивную нейробиологию, целью которой является выявление биологических механизмов, влияющих на нарушение психических процессов, в том числе связанных с проявлением эмоций.

До появления МРТ ученые прибегали к позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ), и это было довольно сложное исследование. Испытуемым, чтобы выявить активность различных зон внутри мозга, вводили радиоактивный фармацевтический препарат, изображения, однако, получались нечеткие, и по ним было сложно со стопроцентной уверенностью определить, какая часть мозга подает сигнал. Не давала полной картины и электроэнцефалография (ЭЭГ), проводимая с целью измерения электрической активности коры мозга.

Метод фМРТ-исследований основывается на том, что мозговой кровоток и активность нейронов связаны между собой. Когда какая-то область мозга активна, приток крови к этой области увеличивается (происходят гемодинамические реакции). Это хорошо видно на слайдах, то есть ученые получили возможность заглянуть внутрь мозга.

Наш мозг, находясь в различных ситуациях, обрабатывает данные за определенное время, которое обычно измеряется в миллисекундах, и фМРТ позволяет регистрировать эти сигналы. Для нас это было важно. Мы использовали довольно слабый аппарат мощностью в 1,5 тесла (он был примерно на пятьдесят процентов мощнее магнитов, которые поднимают разбитые автомобили на свалках). Потом мы переключились на томографы мощностью 3 тесла (на сегодняшний день они приняты за стандарт). Хорошая новость – недавно НИПЗ приобрел новейшие аппараты мощностью 7 тесла; с их помощью можно измерять изменения активности мозга с пространственным разрешением в один кубический миллиметр. Фантастика!

В качестве разрядки скажу об одном «но» – напряженность магнитного поля, которое генерирует томограф, деструктивно воздействует на заряженные частицы во внутреннем ухе, и человек может испытывать головокружение или приступ тошноты. Однажды во время работы рядом с томографом средней мощности у меня сильно закружилась голова. Не могу сказать, что это меня напугало, – нет, просто это немного отвлекло (как отвлекают озорные подергивания, которые я чувствовала при работающем аппарате, когда на мне был бюстгальтер с металлическими «косточками»). На самом деле технология проведения фМРТ сейчас настолько отработана, что пациенты не испытывают никаких неприятных ощущений.

Мы собирались использовать фМРТ для измерения активности амигдалы, парного миндалевидного тела, расположенного в глубине каждой серединной височной доли мозга, примерно над глазами. Измерить эту область какими-то другими методами было крайне сложно, ни ПЭТ, ни ЭЭГ не могли дать достоверную картину активности.

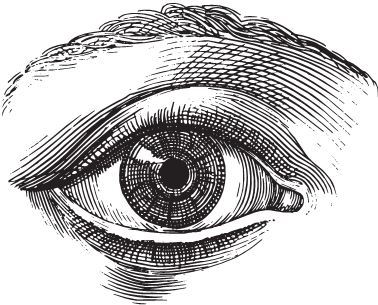

Небольшой размер амигдалы не означает ее второстепенность. Амигдала играет важную роль в принятии решений, влияет на нашу память и эмоциональные реакции. И эта часть мозга играет решающую роль в процессе распознания страха.

Впервые это было обнаружено в 1994 году, благодаря исследованию пациента с очень редким нарушением мозга: у него была полная облитерация (заращение) обеих миндалин. Никакой несчастный случай или инсульт не может привести к такому повреждению – источником стало редкое генетическое заболевание: болезнь Урбаха – Вите, которая проявляется тем, что амигдала постепенно подвергается кальцинозу.

В конце 1980-х годов к группе исследователей университета Айовы, возглавляемой Дэниелем Транелем, обратилась девушка в таком состоянии, что ее во всех отчетах предпочли называть S. M., с целью защиты конфиденциальности. Ей было двадцать, лицо ее было приятным и открытым, голос немножечко хрипловатым, а поведение кокетливым и даже… хм… несдержанным. Когда она с кем-то разговаривала, ей нравилось находиться в двадцати сантиметрах от собеседника, можно было подумать, что она жаждет физического контакта. Ученые так и писали в отчетах: «Тенденция к заигрыванию во время этапов тестирования». Сканирование мозга подтвердило, что амигдала у нее полностью разрушена. Так как случай действительно был редкий, ученые провели десятки когнитивных тестирований, чтобы выявить, что же S. M. еще потеряла вместе с миндалевидным телом.

Интеллектуальные способности девушки не подверглись никаким изменениям, она была умна и у нее была хорошая память, однако среди выявленных недостатков на первом месте фигурировала неспособность распознавать чужой страх. Исследователи показывали ей серии фотографий с изображением разных эмоций (я тоже использовала такие в своих опытах) и просили назвать их словом. У нее не возникало проблем с распознанием злости, отвращения, счастья или грусти; ее результаты соответствовали показателям других взрослых людей, в том числе тех, у кого наблюдались повреждения в других частях мозга. Но когда ей показывали фотографии испуганных людей, она терялась – грусть? отвращение? злость? – все что угодно, кроме страха.

Исследователям было интересно, как, по мнению S. M., выглядит страх, и они попросили ее попытаться нарисовать испуганное лицо. Увидев явные затруднения с ее стороны, они предложили нарисовать лица с другими эмоциями. С этой задачей она справилась. Сердитое лицо было немного похоже на бородатого Фиделя Кастро. У грустного человечка капали слезы, брови были подняты домиком. Но страх так и не создал никакой определенной картинки в ее голове. Несколько раз она пробовала что-то нарисовать, но потом перечеркивала. Наконец она изобразила маленькую фигурку в профиль, стоящую на коленях и опирающуюся на руки. Сложно было прочитать выражение лица, но оно точно не выглядело испуганным. Рот был закрыт, брови над спокойными глазами идеально ровные.

Последующие тестирования пациентов с локализованными повреждениями миндалевидного тела подтвердили неспособность распознать гримасу страха, хотя она была очевидной. И если бы только это! Для них ничего не значат испуганный голос, жесты или поза тела. Эмоции страха, как бы они ни выражалась, они не знают.

Поразительно, но выводом из этого может стать, что психопатические дети доводят других до ужаса, потому что у них самих есть нарушение в амигдале.

Чтобы выяснить, есть ли у Дилана, Амбер, Майкла и других подростков, с которыми мы беседовали, расстройства в этой области мозга, нам нужно было измерить активность амиг-далы в то время, когда они будут рассматривать картинки с испуганными людьми. Обычно это порождает полноценную реакцию у здоровых людей: амигдала становится более активной. Однако у психопатов, как и у пациентов с болезнью Урбаха – Вите, она никак не реагирует.

Нам хотелось убедиться в том, что миндалевидное тело играет одну из главных ролей в обработке эмоции страха. Поэтому каждый раз, когда мы знакомились с новым подростком в рамках нашего исследования, мы с Лиз договаривались с его родителями и, разумеется, с ним самим о сканировании мозга. Нужно было торопиться. Мы постоянно спешили, соревнуясь с непредсказуемыми поворотами в судьбе наших подопечных. Несколько детей, которые уже прошли все тесты до сканирования и имели высокие баллы по шкале психопатического расстройства, вскоре… исчезали. Кого-то из них госпитализировали, других арестовали. Пара девочек забеременели. Бывало и так, что родители умывали руки и отсылали детей к родственникам, полагая, что те лучше справятся с воспитанием, хотя о воспитании тут и речи не шло.

Мы думали, что точно сумеем исследовать мальчика по имени Дерек, потому что сканирование было назначено уже через неделю после его интервью. Но в день сканирования он пришел с громоздким металлическим браслетом на лодыжке.

– Это что такое? – спросила я в панике.

– Мой браслет для мониторинга, – сказал он. – Я только что его получил в социалке.

– Эмм… я не думаю, что мы можем поместить тебя в аппарат, если ты будешь с этим на ноге, Дерек.

– Так я могу его снять.

– Нет, нет, нет. Подожди, пожалуйста, не делай этого, – поспешила сказать я. – Давай ты придешь в другой раз без него?

Хотя МРТ-технологии относительно безопасные, наличие металлов на исследуемом или даже в комнате, где стоит сканер, может привести к катастрофическим последствиям. Редко, но бывали случаи, когда люди получали увечья из-за того, что ножницы или другие предметы случайно оказывались вблизи. Аппарат МРТ – это работающий магнит, и металлические предметы может втянуть в отверстие с такой силой, что они сыграют роль пушечных ядер; только ядра вылетают из дула, а в данном случае влетают в «дуло» аппарата. Я не знаю, насколько это правда, но рассказывали, что один раз в работающий сканер затянуло пожарного, потому что у него был металлический кислородный баллон на спине. В результате он был зажат в сканере таким образом, что его колени сильно давили на грудь, и он был на грани удушения, но, к счастью, аппарат успели отключить. Перед сканированием мы проверяли каждого ребенка металлоискателями, которым позавидовал бы сотрудники транспортной безопасности. Мы опустошали карманы, проверяли и перепроверяли волосы на наличие заколок, просили снять украшения и даже ботинки, если на них были металлические вставки. Как же я тогда возненавидела штаны походного типа с тысячью карманов, в одном из которых могла случайно заваляться какая-нибудь неприметная булавочка!

Один раз мы чуть было не отменили сканирование, потому что девушка по имени Брианна приехала с новеньким металлическим кольцом в носу, а как его снять – не знала. Поместить ее в аппарат вместе с кольцом было невозможно: кольцо вырвало бы магнитом с ноздрей. На наше счастье, в тот день было назначено еще одно сканирование, и Амбер, вторая девочка-подросток, предложила свою помощь, у нее было достаточно опыта по части пирсинга.

Помню, как я с тревогой посмотрела на Лиз. Я знала, на что способны обе девочки. За каждой тянулся шлейф чудовищных поступков. Мне казалось, что одно только нахождение обеих в одной комнате может привести к взрыву, как в случае столкновения материи и антиматерии. Но нам действительно надо было просканировать Брианну, пока имелась такая возможность (мы как в воду глядели – вскоре она забеременела). В конце концов, нет никакого особого правила, запрещающего участникам исследования вытаскивать друг у друга пирсинг.

Девочки, против ожиданий, были крайне учтивы друг с другом. Я задержала дыхание, наблюдая за тем, как Амбер что-то откручивает и аккуратно вытаскивает кольцо из ноздри Бри-анны. «Ну вот и все!» – сказала она, опуская измазанную соплями железяку мне в ладонь. Я почувствовала такое облегчение, что даже брезгливости не испытала.

Спасибо Амбер, мы все-таки пропустили Брианну через сканер. А позже и саму Амбер. И Дилана, и Майкла, и Джейми, и других подростков. Внутри сканера каждый из них рассматривал серию черно-белых картинок с изображением испуганных, злых, нейтральных лиц, мерцающих на экране проектора. Мне очень хотелось узнать, что в этот момент творится у них в голове. На самом деле не все так просто – если исследуемый долго раздумывает, в чем заключается суть задания, результат будет испорчен. Чтобы избежать этого, мы проходили через так называемый пассивный просмотр. Эмоциональные лица – это довольно примитивные стимулы для мозга, поэтому людям особо не приходится фокусироваться на них, чтобы мозг как-то ответил. Все, что требовалось, – просто назвать эмоцию, и сделать это быстро.

Исследование длилось более двадцати минут. Для испытуемых это было настолько скучное занятие, что им хотелось поскорее закончить. И да, я забыла сказать, – лежать нужно было, не двигаясь. Даже немного скошенная нога – четыре миллиметра в сторону, могла сделать результат непригодным. Знаете, как мы решили эту проблему? Мы им заплатили, у нас была такая возможность. Даже ребенок с серьезными проблемами в поведении может (обычно) выдержать двадцать минут невыносимой скукотищи, если по окончании его ждут 75 долларов.

Каждое воскресенье в течение нескольких лет мы с Лиз проводили под ярким светом флуоресцентных ламп в подвальном помещении НИПЗ, собирая и изучая МРТ-сканы этих детей, сравнивая их со сканами тех, у кого не было отклонений в поведении. Наши находки в конце концов были опубликованы в престижных журналах по психиатрии, благодаря чему мы, забегая вперед, смогли добиться финансирования других важных проектов. Наше исследование стало первой попыткой реально измерить зоны мозга, которые при возникновении патологий могли влиять на проявление психопатических черт в детях и подростках.

Это было важным шагом к пониманию корней психопатии, но не только – мы надеялись найти способы, как идентифицировать и лечить таких детей в будущем.

Дети с биполярным расстройством, СДВГ или дети-аутисты считаются больными и им оказывается помощь, но дети с вызывающее оппозиционным расстройством, или, по-простому, нарушением поведения, тоже больны и тоже нуждаются в помощи. Однако эффективных терапий – как фармацевтических, так и поведенческих – очень мало, потому что эта тема мало исследована. Отсутствие помощи портит жизнь всем: несомненно, самим детям, их семьям, а также друзьям, учителям и другим участникам их жизни. Представьте, каково это – постоянно подвергаться агрессии или ждать, что сейчас на твою голову обрушится нечто такое, от чего ты вряд ли оправишься.

Мы с Лиз собрали данные по двенадцати подросткам с выраженными психопатическими чертами. Для сравнения у нас были данные по двенадцати здоровым детям и двенадцати – с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью; и те и другие дети также прошли через сканер. Мне не терпелось узнать, подтвердятся ли наши гипотезы, – что покажет амигдала проблемных подростков? Я прокручивала изображения, и мой курсор уходил все глубже в височную долю. Вот она, амигдала. И что там у нас с активностью? (Если таковая была, она высвечивалась красными пятнами.)

Ровно то, что и ожидалось, – у психопатических детей не было никакой активности: ноль, никаких красных пятен. Когда они видели лицо испуганного человека, то оставались равнодушными, в амигдале у них ничего не менялось. И это сильно отличалось от того, что мы видели у здоровых детей и детей с СДВГ: у них отмечались значительные подъемы активности этой части мозга.

Наши находки, которые сегодня подтверждены разными учеными из разных лабораторий, дали объяснение феномену, почему детям с психопатическими чертами так сложно понять, что другие люди боятся их угроз, что они отравляют жизнь другим. Потому что участок мозга, который отвечает за определение и ответную реакцию на эмоцию страха, просто дефектен, и как результат эти дети спускают тормоза.

Более глубокое понимание нашего открытия выросло из результатов когнитивного теста, который мы с Лиз провели дополнительно. Целью теста была оценка субъективного опыта детей, связанного с эмоциями. Сперва мы попросили их вспомнить моменты, когда они переживали сильный эмоциональный подъем, в том числе злость, отвращение, страх, счастье и разочарование. Нужно было описать детали каждого случая: как они себя чувствовали, какие у них были физические ощущения, что происходило в душе. У психопатов – это известно – не бывает значительного физиологического отклика на события, которые большинство людей называют пугающими. Они не потеют, их сердце стучит ровно, волосы дыбом не встают. Но это все про взрослых. А дети? Как мы выяснили, дети тоже ничего не испытывают. Физиологических проявлений страха у них нет.

В целом дети отвечали, что «иногда они боятся, но не сказать, чтоб сильно». Если попросить здоровых детей определить, как часто они испытывают страх, по шкале от 1 до 7, среднестатистическим ответом будет 4. Майкл и Амбер выбрали единицу. И это не бравада. Майкл, например, катался на велосипеде по самому краю крыши; мама Амбер рассказывала нам, что ее дочь, когда была маленькой, часто убегала и играла в одиночестве в темном и зловещем подвале здания. Некоторые дети говорили, что чувствовали страх, если застревали на американских горках или видели падающее рядом с домом дерево во время урагана. Но когда мы попросили описать, как они ощущали этот страх, вразумительных ответов мы не услышали. То есть у них не было напряжения в мышцах или изменения в частоте дыхания. Дерево упало – они даже не вздрогнули. Двое из психопатических детей, которых мы опрашивали, заявили, что никогда не испытывали страх за всю свою жизнь, – ни один здоровый ребенок такого не сказал.

Наверное, это моя любимая реакция на вопрос о страхе. Тринадцатилетняя девочка уверенно написала в комментарии: «(Я ничего не боюсь!) #НИЧЕГО».

Когда тринадцатилетнюю девочку с психопатическими чертами и серьезными нарушениями поведения попросили отметить, согласна ли она с утверждением «То, что пугает других, обычно не пугает меня», она выбрала вариант «Абсолютно подходит», а потом приписала: «(Я ничего не боюсь!) #НИЧЕГО».

Что касается других эмоций, здоровые дети и дети с психопатическими чертами, в общей сложности, давали одинаковые ответы. И наше исследование опять же было не единственным, которое обнаружило такие результаты: несколько лабораторий провели похожие исследования и пришли к тем же выводам, что подтверждало: дети с психопатическими чертами демонстрируют резко ослабленные психологические и физиологические ощущения страха.

Эти результаты красиво подвели черту под предыдущими исследованиями. У S. M. также не наблюдалось психологических и физиологических проявлений страха. Ей предложили посетить дом с привидениями и остаться там на ночь или зайти в комнату со змеями, – у нее это вызвало только любопытство.

Такое же отсутствие страха было обнаружено у животных, чьи миндалевидное тело в рамках эксперимента было повреждено.

Нарушения в амигдале проявляются не только отсутствием страха, но и невозможностью распознать страх другого человека. Мне кажется, такой результат предполагает существование возможности, которая выходит за рамки механизма сдерживания жестокости.

Широко признано, что интактная миндалина необходима для координации ряда физиологических и субъективных процессов, которые влияют на чувство страха. В этом играет роль не только амигдала, но она запускает работу этого механизма. Если живое существо распознает внешнюю угрозу, сенсорная область коры головного мозга передает детальную информацию о природе угрозы в амигдалу: это змея? пистолет? край обрыва? Миндалевидное тело запускает нейронные войска, чтобы ответить на раздражение. Сообщения передаются в древние субкортикальные отделы мозга, управляющие поведенческими и гормональными реакциями на любую опасность. Эти отделы заставляют сердце биться чаще, максимизируют потребление воздуха, повышают выделение адреналина и даже выделяют сахар в кровь для прилива энергии. Благодаря информации, переданной амигда-лой, мы меняем поведение с целью избежать повреждений. Она выступает в роли координатора, но, если она повреждена и не сработает, все остальные области мозга в ответ на опасность будут реагировать по отдельности. И что?..

А вот что. У людей с повреждениями амигдалы (среди которых много психопатов) скоординированной активности мозга не наблюдается. Роберт Хэр, известный исследователь психопатии, спросил сексуального маньяка: «Вы когда-нибудь сочувствовал своим жертвам?» – «Они были напуганы, верно? – усмехнулся тот. – Но, видите ли, я этого не совсем понимаю. Я и сам бываю испуган, но не могу сказать, это вызывает у меня неприятные ощущения».

Вы поняли? Этот человек бывал «испуган», но он никогда не испытывал страха. Механизмы страха в нем не запускались.

И если кто-то не понимает, что же это означает, подумайте хотя бы о том, можно ли ожидать, что психопаты поймут тех, кто переживает эту эмоцию? На самом деле это невозможно. Без нормально функционирующей амигдалы невозможно понять страх других людей, потому что психопаты не знают, что чувствует испуганный человек.

Более поздние исследования, которые я проводила совместно с Элизой Кардинал, показали, что психопатические личности манипулируют чувством страха, прибегая к фразам типа: «Скажешь кому-нибудь, будет хуже» или «Будешь сопротивляться, убью», – эти «предупреждения» есть прямое следствие уменьшенной активности амигдалы.

Когда Амбер угрожала родителям, когда Дилан грозился зарезать мать, когда Бриана пообещала «устроить веселую жизнь» одноклассникам, они делали это, потому что усвоили: угрозы – отличное средство, помогающее им добиться того, чего они хотят. У них не было глубинного восприятия того, что угрозы, воспринимаемые буквально и вызывающие страх, заставляют страдать других. Они даже не догадывались об этом. Дисфункция амигдалы, вследствие которой нарушается связь с различными областями мозга, лишила их способности проявлять эмпатию.