6. Beroep

Возможно, кое-кто еще верил, что небеса существуют для того, чтобы провозглашать славу Господу, но никто не мог позволить этому верованию вмешиваться в астрономические вычисления. Возможно, мир имел цель, но она не могла больше учитываться при научном объяснении мира.

Рассел Б. История западной философии. Стр. 201

Одна из ярких черт XVII столетия, определивших его дух и значение, состоит в том, что именно тогда, в век Разума, начинается расцвет естественных наук. В ходе протестантской Реформации и католической Контрреформации были поставлены под вопрос основы средневекового мировоззрения, и раскрепощение, которое мы видели в искусстве в период Возрождения, теперь наступает в философии и науке. Формируется то, что мы сегодня называем рациональным, научным мировоззрением: исследователи работают четко и методично, анализируются эмпирические данные, в центре внимания оказывается выработка более точной методологии и выявление причинно-следственных связей. Лейбниц призывает к созданию «алфавита мышления», Спиноза строит свое философское рассуждение в духе геометрии Евклида, а Бэкон утверждает значение индукции в научном исследовании. Начинается процесс универсальной формализации мышления.

Френсис Бэкон последовательно критикует существовавшую в его время философию и науку за приверженность к абстрактным идеям (которые хорошо складываются в логические силлогизмы, но имеют мало общего с реальностью) и готовность строить умозаключения на основании малого количества данных. Он говорит о необходимости в корне изменить подход к исследованию природы, двигаясь всегда от частного к общему и опытным путем накапливая знания:

«Два пути существуют и могут существовать для отыскания и открытия истины. Один воспаряет от ощущений и частностей к наиболее общим аксиомам и, идя от этих оснований и их непоколебимой истинности, обсуждает и открывает средние аксиомы. Этим путем и пользуются ныне. Другой же путь: выводит аксиомы из ощущений и частностей, поднимаясь непрерывно и постепенно, пока наконец не приходит к наиболее общим аксиомам. Это путь истинный, но не испытанный. […]

Оба эти пути исходят из ощущений и частностей и завершаются в высших общностях. Но различие их неизмеримо. Ибо один лишь бегло касается опыта и частностей, другой надлежащим образом задерживается на них. Один сразу же устанавливает некие общности, абстрактные и бесполезные, другой постепенно поднимается к тому, что действительно более сообразно природе».

Рембрандт. Портрет ученого. 1634. Национальный музей в Праге.

Рембрандт. Апостол Павел за рабочим столом. 1629. Германский национальный музей в Нюрнберге.

Опора на опыт и доверие к нему – важный концептуальный сдвиг, который происходит, конечно же, не сразу. Власть авторитетов в любой области знания была огромна, хоть их проверенные суждения порой противоречили опыту и здравому смыслу. Здесь не могу не поделиться с вами историческим анекдотом из жизни нидерландского врача: медики в его время опирались на классический труд древнеримского хирурга Галена, тщательно изучали и комментировали его книги, использовали их как руководство в своей практике, и когда в 1543 году Андреас Везалий опубликовал книгу о строении человеческого тела, где поправлял Галена (по 150 пунктам), опираясь на опытные данные, коллеги сочли его работу практически святотатством; «бывший парижский учитель Везалия, Сильвий, всю жизнь занимавшийся комментарием к трудам Галена, потребовал от “сумасшедшего глупца, отравляющего своим зловонием воздух в Европе” публичного извинения за оскорбление памяти Галена. Везалий решительно отверг обвинения в неуважении к Галену, считая исправление ошибок великого предшественника своей заслугой и видя оскорбление в памяти учителя как раз в рабском повторении его ошибок. “Мне не от чего отрекаться, – писал он. – Я не научился лгать. Никто больше меня не ценит все хорошее, что есть у Галена, но когда он ошибается, я поправляю его. Я требую встречи с Сильвием у трупа. Тогда он сможет убедиться, на чьей стороне правда”».

Во времена Вермеера добиться «встречи у трупа» было уже значительно проще, чем в середине XVI века, когда работал Везалий, однако наука еще не утвердилась в своих границах окончательно: астрономия была еще не отделена от астрологии, химия – от алхимии, философия – от богословия. Исаак Ньютон, Роберт Бойль, Иоганн Кеплер и другие ученые формулировали законы природы со ссылкой на божественный замысел, и даже метод радикального сомнения Рене Декарта в своем основании имел веру в Бога. Поэтому легко понять, что образ ученого мужа трактуется в искусстве широко: это в первую очередь мыслитель, прозревающий тайны мира за книгами в своем кабинете, это образ достаточно обобщенный, и только инструментарий ученого дает понять его действительную специальность.

В конце 1660-х годов Вермеер пишет две картины, в которых показывает исследователя за работой, взяв в качестве модели астронома и географа. Здесь, как и всегда, Вермеер уделяет внимание не индивидуальности своего героя и его внутреннему миру, а особому состоянию, которое тот воплощает и проводником которого становится для нас.

Вермеер. Астроном. 1668. Лувр.

«Астроном» (1668). Нашему взгляду открывается комната бюргерского дома, очень похожая на интерьеры, которые мы видели раньше, но наполненная другими предметами: рабочий стол, на нем книги, астролябия, звездный глобус, рядом книжный шкаф – все это точно указывает на род занятий ученого. Астроном сидит за столом – хотя нет, он не сидит, он привстал, протянув руку к глобусу, чтобы проверить внезапно возникшую догадку. Именно в этом движении раскрывается сюжет картины: Вермееру не интересен астроном как таковой, он показан вполоборота, лицо ничего не говорит нам, но вот его поза – когда он одной рукой оперся на стол, а другой осторожно поворачивает небесную сферу – в этом чувствуется момент вдохновения, Вермеер дает нам увидеть работу мысли своего героя.

Это движение художник выделяет как свое главное композиционное средство: размещает в центре картины. Глядя на фигуру героя, мы можем мысленно выстроить равносторонний треугольник, вершины которого: глобус, лицо астронома и его левая рука на столе, эти три светлых пятна образуют замкнутый контур, по которому движется наш взгляд, чувствуя визуальную и смысловую связанность героя с предметом его изучения. Именно здесь находятся самые светлые, сияющие мазки, они в ярких точках на глобусе, в блеске волос астронома, в точках на ковре… и отдельно хочется отметить крошечное прикосновение кисти, обозначающее ноготь на левой руке астронома – эта совсем небольшая светлая точка визуально держит эту «опорную» руку на переднем плане, не позволяет ей провалиться на одну плоскость с раскрытой книгой. И таким образом лежащий в основе композиции треугольник оказывается расположенным между первым и вторым планами картины, развернутым вглубь – так художник вовлекает нас внутрь изображаемого пространства, позволяет нам почувствовать себя ближе к астроному и к тому, что он испытывает. Это ощущение одержимости идеей, когда время остановилось, ты замираешь в неудобной позе и даже не чувствуешь этого, главное ухватить эту вдруг появившуюся мысль.

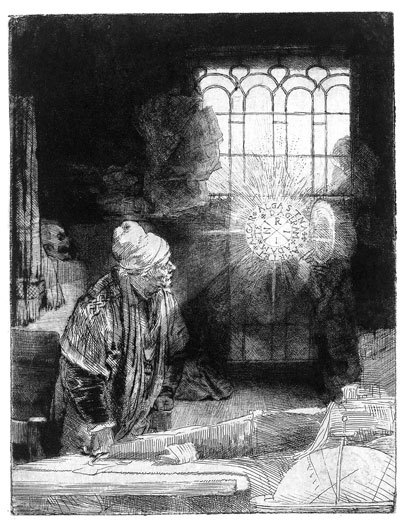

Рембрандт. Алхимик в кабинете (Фауст). Ок. 1652. Рейксмузей.

Еще одна интересная особенность этой композиции: кольцо вокруг глобуса, обозначающее его нулевой меридиан, совпадает с центральной осью картины, отмечает ее центр, который, получается, совпадает с центром мироздания. Разумеется, Вермеер не педалирует эту метафору, он пишет сцену из повседневной жизни ученого, в его облике нет торжественности – и все же мы чувствуем приподнятость этой композиции. В немалой степени благодаря свету, правдивому и величественному, который падает на лицо астронома как будто отраженный от небесной сферы. Вероятно, именно поэтому у многих исследователей возникает соблазн сравнить эту картину с гравюрой Рембрандта, где изображен Фауст. Мы видим похожую позу и такой же яркий свет, только Рембрандт повышает градус драматичности своей работы, показывая момент, когда перед ученым появляется сияющий шар с буквами INRI и рука (ангела?), указывает на зеркало, вероятно, отсылающее к словам святого Павла: «Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу; теперь знаю я отчасти, а тогда позна́ю, подобно как я познан», то есть ученому как будто открывается возможность узнать самого себя и проникнуть в суть устройства природы. Этот возвышенный образ, несомненно, вдохновлял современников. Вермеер же остается в пределах реального, повседневного.

Его «Географ» (1669) развивает ту же тему: перед нами словно двойник астронома, тот же человек, увиденный с другого ракурса. Эти картины, по всей вероятности, писались Вермеером на заказ как дополняющие друг друга (наподобие парных глобусов: земной и небесной сферы). Географ тоже приподнялся над своим рабочим столом и застыл в размышлении. Его неудобная поза подчеркнута силуэтом героя, выделяющимся на фоне светлой стены и удвоенным параллельной линией тени от книжного шкафа (силуэт астронома подчеркнут точно так же). Снова перед нами остановленное движение, замирание тела в момент напряжения мысли.

Интересно обратить внимание на интерьер, который представляет нам Вермеер: рабочий кабинет, в нем царит небольшой «творческий» беспорядок, на столе ученого его записи и книги, а на стене – снова «картина в картине», которая добавляет глубины звучания этому сюжету.

Вермеер. Географ. Ок. 1668–1669. Штеделевский художественный институт.

На стене у географа висит карта Индийского океана, области, хорошо известной голландским морякам и Адриану Патсу, руководителю Роттердамской палаты Ост-Индской компании, который, как считается, был заказчиком обеих картин Вермеера. Впрочем, карты встречаются во многих картинах нашего мастера, и следует сказать, что Вермеер изображал их так подробно и точно, что их можно атрибутировать: на картинах «Офицер и смеющаяся девушка» и «Дама в голубом, читающая письмо» показана карта провинций Голландия и Фрисландия, в работе «Девушка, играющая на лютне» изображена карта Европы, а на полотне «Дама с кувшином» мы видим карту Семнадцати провинций. И этот атрибут играет двойную роль, с одной стороны, являясь узнаваемой и реалистичной деталью (голландцы часто использовали карты как украшение комнаты), с другой же стороны, так подчеркивается национальная гордость голландцев (сильной морской державы). Но самым интересным способом обыграна карта на полотне «Искусство живописи»: здесь боковой свет выделяет сгибы и неровности, материальность карты, делает ее очень достоверной и запоминающейся, это карта Семнадцати провинций, то есть Нидерландов до отделения севера от юга, богатое событиями прошлое, память о котором хранится в сердце музы Истории, роль которой исполняет модель художника.

Мы помним, что покупатели-голландцы были крайне требовательными к качеству живописи, к виртуозности и тонкости исполнения, что вынуждало художников выбирать достаточно узкую жанровую специализацию и постоянно совершенствоваться в ее пределах, прорабатывать одни и те же живописные мотивы, доводя технику до совершенства. Для Метсю одним из таких мотивов был мех, для Терборха – шелк, а для Вермеера, вероятно, карты. Ведь большинство художников лишь намечали изображение карты на стене, а Вермеер прописывал его во всех подробностях, и для знающего зрителя, безусловно, разглядывание их было наслаждением. Возвращаясь к самой искусно воспроизведенной карте – в работе «Искусство живописи», – можно заметить, что там Вермеер показывает не только Семнадцать провинций, но и декоративные картуши с видами ключевых городов (по краям карты) – все это прописано невероятно тонко, мастерски.

Что касается «Астронома», то здесь на стене не карта, а живописное полотно – что это за сюжет? По фрагменту определить непросто, но мы видели эту «картину в картине» на другом холсте Вермеера – «Дама, пишущая письмо, и служанка» – и можем предположить, что это работа одного из старших коллег художника, вероятно, ван Лоо или ван Коуэнберга. Сюжет ее: нахождение Моисея… как это связано с астрономией? На самом деле связь прямая. Если мы вспомним предание о жизни Моисея, о том, как родители погрузили его в корзину и отправили по водам Нила, где его нашла дочь фараона, и как годы спустя пророк, уводя свой народ из земли египетской, заставил море расступиться, то поймем, почему Моисей почитался мореходами. Библейский сюжет в данном случае, как и карта Индийского океана, вызывает у голландца, гражданина, чувство патриотической гордости.

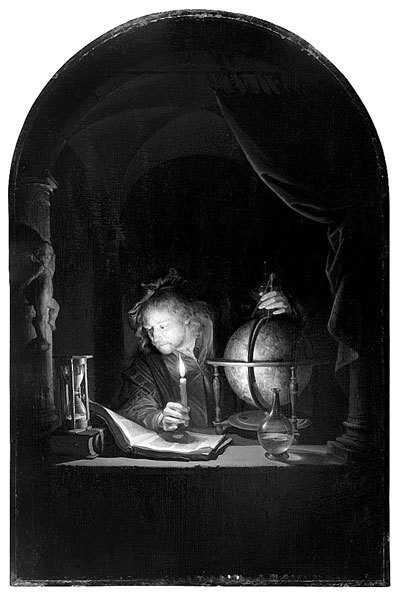

Геррит Доу. Астроном. 1650-е. Музей Гетти.

И примечательно, что мы видим все это. Вермеер показывает астронома в разгар его рабочего дня… а не ночью, как это делает Геррит Доу на своей эффектной (и более ранней) картине. Здесь огонек свечи выхватывает из мрака фигуру ученого, который, вероятно, только что смотрел на звезды и теперь сверяет свои наблюдения с книгой. Одной рукой он держит свечу, театрально подсвечивающую его лицо, другой рукой обнимает небесную сферу – может быть, он составляет астрологический прогноз, пытается заглянуть в будущее? Образ получается загадочным, романтизированным, совсем не такими своих героев изображает Вермеер.

Свет из окна яркой полоской упал на лицо географа. Он, как и Фауст, ухватил проблеск истины. И произошло это совершенно буднично. Как часть ежедневной работы ума, профессии, постоянного напряжения духа.

Здесь снова хочется обратиться к контексту протестантской этики и связанными с ней концепциями работы человека и его призвания, которые анализирует Вебер:

«Совершенно очевидно, что в немецком слове “Beruf” и, быть может, в еще большей степени в английском “calling” наряду с другими мотивами звучит религиозный мотив – представление о поставленной Богом задаче, и звучит он тем сильнее, чем больше в каждом конкретном случае подчеркивается это слово. Если мы проследим историческую эволюцию этого слова во всех культурных языках мира, то окажется, что у народов, тяготеющих в преобладающей своей части к католицизму, как и у народов классической древности, отсутствует понятие, аналогичное тому, что в немецком языке именуется “Веruf”, в смысле определенного жизненного положения, четко ограниченной сферы деятельности, тогда как оно существует у всех протестантских (по преимуществу) народов. Далее оказывается, что дело здесь отнюдь не в какой-либо этической особенности определенных языков, не в выражении некоего “германского народного духа”, что слово это в его нынешнем смысле впервые появилось в переводах Библии и что оно соответствует не духу подлинника, а духу перевода. В лютеровском переводе Библии это слово в своем теперешнем значении, по-видимому, впервые встречается в переводе одного текста из Книги Иисуса сына Сирахова (11, 20–21). Очень скоро оно обрело современное значение в светских языках всех протестантских народов, тогда как ранее ни в одном языке не было даже намека на подобное его употребление в светской литературе. Не встречается оно, насколько нам известно, и в проповедях; исключение составляет лишь один из немецких мистиков (Таулер), влияние которого на Лютера хорошо известно.

Новым является не только значение данного слова, нова (что в общем, вероятно, известно) и сама идея, созданная Реформацией. Это не означает, конечно, что элементов оценки мирской повседневной деятельности, которые содержатся в понятии “Beruf”, не было уже в Средние века или даже в древности (в эпоху позднего эллинизма), – об этом будет сказано ниже. Безусловно новым было, однако, следующее: в этом понятии заключена оценка, согласно которой выполнение долга в рамках мирской профессии рассматривается как наивысшая задача нравственной жизни человека. Неизбежным следствием этого были представление о религиозном значении мирского будничного труда и создание понятия “Beruf” в вышеуказанном смысле. Следовательно, в понятии “Beruf” находит свое выражение тот центральный догмат всех протестантских исповеданий, который отвергает католическое разделение нравственных заветов христианства на “praecepta” (заповеди) и “consilia” (советы), – догмат, который единственным средством стать угодным Богу считает не пренебрежение мирской нравственностью с высот монашеской аскезы, а исключительно выполнение мирских обязанностей так, как они определяются для каждого человека его местом в жизни; тем самым эти обязанности становятся для человека его “призванием”».

Немецкому «Beruf» / «Berufung» соответствуют голландские слова «beroep» / «roeping», производные от «roepen» (будить, вызывать, звать, посылать за кем-то), и хотя, как мы уже отмечали, в Семи провинциях существовало множество религиозных течений, та духовная атмосфера, которую описывает Вебер, была здесь не слабее, чем в Германии; голландцы столь же серьезно относились к мирской профессиональной деятельности. Тем более, если речь идет о профессиях астронома и географа, ведь это не просто ученые, накапливающие знания о земной и небесной сферах, а те, кто составляли карты и практические руководства для мореходов, – стоит ли говорить насколько это было значимо для Нидерландов, где основой экономического роста была торговля со странами Европе и отдаленными государствами.

И не только это имеет значение.

Как точно выразилась Татьяна Фадеева, «протестанты считали, что человеку надо “человечить”, для этого не нужно куда-то ходить и командовать полками, можно дома пирог печь, но так, что в этом пироге будет – то самое. Каждый из нас апостол Павел, и каждого зовёт Господь прямо сейчас. Бытие уже здесь».

Когда Лютер отвергает идеал монашеской аскезы и выводит на передний план добродетель работы в миру и служения ближним, для него все (дозволенные) профессии имеют равное значение, и мне думается, мы можем двинуться дальше по этой линии рассуждений, перейдя от мужских профессий – к изображению женского призвания у Вермеера.

«Кружевница» (ок. 1669–1670) сейчас висит в зале музея рядом с «Астрономом», и кажется, что эти герои были в разных комнатах одного дома, их словно освещает солнце одного и того же дня. Только девушка расположилась ближе к окну, чем астроном, ей нужно больше света.

«Кружевница» – совсем небольшая картина, размером примерно с книгу, которую вы держите в руках, однако она с поразительной силой держит пространство вокруг себя, отвлекая зрителей от других полотен. И это ей удается, я полагаю, за счет той необычайной концентрации внимания, какой мы еще не видели у Вермеера.

Изображение девушки, занятой рукоделием, разумеется, не было новым сюжетом для голландского искусства, мы видим кружевниц у целого ряда художников и в характере их изображения можно выявить два устойчивых типа, которые мы рассмотрим на примере пары картин.

Героиня Николаса Маса погружена в работу, словно в молитву, в комнате царит тишина, ничто не нарушает ее спокойствия. Мас пишет десяток картин с подобной композицией, меняя в них лишь детали, а позу героини и настроение сохраняет такими же, как мы видим здесь. Свет мягко ложится на лицо кружевницы и заодно выхватывает часть интерьера, который художник тщательно и подробно изображает, описывая «положение вещей», жизненный мир, центром которого является эта героиня. Перед нами не одна из легкомысленных девушек Метсю, легко отвлекающаяся на крики попугая (и мысли о любви, к которым отсылает зрителя эта птичка), а единомышленница строгой и собранной дамы с портрета Терборха, которую мы видели в Пушкинском музее в самом начале нашего мысленного путешествия. Перед нами женщина, которая видит свою задачу в том, чтобы поддерживать дом и жизнь своих домашних – в порядке. Ведь «там, снаружи, все раздирают противоречия, а здесь, внутри, царит мир. Там можно разбогатеть, но здесь можно очиститься. Добродетель в домашней жизни искупает порочность, неотделимую от успеха во внешнем мире. Дом становится воплощением как идеального общежития, подчиненного принципам иерархии и сплоченности, так и личного благочестия».

Николас Мас. Кружевница. 1655. Музей изящных искусств Канады.

Совсем другая «Кружевница» (1667) у Герарда Доу – это хорошенькая девушка, которую мы видим в проеме окна, как бы прогуливаясь по ее улице. Это любимый прием художника. Он показывает изящное движение пальцев девушки, которые касаются нитей кружева, словно струн, ее работа явно требует пристального внимания, но все мысли героини – в диалоге с нами. Она заигрывает со зрителем, точно как кружевница Тропинина, написанная полтора века спустя, катушки и нитки здесь являются лишь реквизитом.

Герард Доу. Кружевница. 1667. Кунстхалле в Карлсруэ.

Героиня Вермеера совмещает обе эти ипостаси: с одной стороны, перед нами нарядная девушка с завитыми локонами вместо строгой шапочки (более естественно она будет смотреться на картине Вермеера «Гитаристка» (ок. 1670–1672), где этот образ однозначно воспринимается в романтическом ключе), с другой же стороны, кружевница предстает перед нами замкнутой и сосредоточенной, она не кокетничает со зрителем, а полностью сосредотачивает внимание на своей работе.

Не отвлекается и сам художник: Вермеер убирает из поля зрения второстепенные детали, из всего интерьера комнаты показывает лишь голую стену, он говорит с нами только о самой кружевнице, подходит к ней ближе, чем любой другой автор, но при этом не разрушает «четвертую стену», а, напротив, укрепляет ее с помощью изображения объемных подушек на переднем плане, которые как бы преграждают нам путь, не дают нарушить спокойствие героини. Мы наблюдаем за девушкой, но не можем проникнуть в ее мир.

Здесь, как и в работе «Астроном», геометрический центр картины занимает цезура, пустое пространство между двумя ключевыми точками: лицом кружевницы и ее руками и эта «пустая сердцевина» заставляет наш взгляд совершать цикличное движение, переходя от героини к предмету, от субъекта к объекту, и обратно.

Вермеер. Кружевница. Ок. 1669–1670. Лувр.

Говоря об этой картине, исследователи снова вспоминают камеру-обскуру, потому что фигура девушки дается как будто «не в фокусе», а красные и белые нитки на переднем плане вот-вот превратятся в абстрактные пятна (Жан Блан даже сравнивает их с «кляксами» Поллока).

Вермеер методично избегает детализации – почему?

Вероятно, он поступает именно так, поскольку знает привычку зрителей, всматриваясь в лица на картинах, уходить в размышление о характере героя, как будто это реальный человек, с которым они знакомятся. Для Вермеера же важно показать не конкретную девушку, а образ человека, занятого трудоемким ремеслом, требующим высокого мастерства и концентрации внимания. Работа над кружевом здесь не предлог и не атрибут, а самая суть картины, и поэтому художник предлагает нам сосредоточиться не на чертах лица своей героини, а на невидимой связи ее глаз и рук, которая ощущается при движении нашего взгляда.

Вполне возможно, что Вермеер видел картину Герарда Доу, вел с ним диалог. «Это его эстетическое заявление: отказ от анекдотичности “в духе Доу” здесь очевиден, так выражается опровержение того способа видения, согласно которому предметы не более чем ступеньки, поднимаясь по которым, живописец ораторствует, не заботясь об их тайне, об их присутствии».

Рассуждая о характере Вермеера как живописца, Блан вспоминает популярную в Голландии книгу Бальтазара Кастильоне «Придворный», где в качестве образца показан вельможа-дилетант, изящный джентльмен, который легко поддержит разговор на любую тему, но не будет слишком погружаться в детали (быть педантом ко второй половине XVII века считалось попросту неприличным), он во всем проявляет изысканную небрежностью (sprezzatura), умея точно рассчитать этот эффект. Это же качество – sprezzatura – начинает цениться в искусстве, когда художник работает как будто легко, быстро и спонтанно, как это делают поздний Веласкес, Рубенс, Рембрандт и Хальс… но не Вермеер. Это не его амплуа, считает Блан, потому что этот художник видит себя вдумчивым и аккуратным мастером, подолгу работающим над каждой картиной, тонкой, как кружево.

Еще один образ женщины, погруженной в домашнюю работу – и это самая известная картина Вермеера – «Молочница» (ок. 1658–1660).

Не будет преувеличением сказать, что эта картина подобна гимну, это не очень большая, но самая монументальная по структуре композиция Вермеера, данная в «героической перспективе». Одно время над входом в Рейксмузей можно было увидеть баннер с репродукцией «Молочницы» – в несколько метров высотой, и это выглядело совершенно естественно. Работа «делфтского сфинкса» стала вполне соразмерна настоящему Сфинксу. И потому интересно понять, каким образом создается это впечатление величия.

Первый прием: разумеется, дело в пониженном горизонте. С такого ракурса принято было писать парадные портреты, а не жанровые сцены, это язык для изображения королей и придворных, в крайнем случае – богатых буржуа, но никак не служанок. И это несовпадение подталкивает нас к рассмотрению сюжета в другом, более возвышенном ключе: мы полагаем, Вермеер подсказывает нам аллегорическую трактовку сцены, предлагает вспомнить о том, что хлеб символизирует таинство причастия либо «хлеб насущный», а молоко здесь течет как будто из рога изобилия.

Второй прием: благородные краски. Мы видим тот же сильный аккорд визуально «поджигающих» друг друга дополнительных цветов – желтого и синего, – который станет коронным приемом Вермеера. И хотя желтый кажется более эмоциональным и сияющим, для нас сейчас важно поговорить о синем цвете, который воспринимался современниками художника как роскошь.

Такое отношение к синему пигменту сложилось еще в XIII веке, когда ремесленники научились получать его из лазурита, кобальта и индиго, эти краски стоили огромных денег, их могли позволить себе только аристократы, которые теперь заказывали окрашивание в синий цвет своих одежд и хотели в религиозной живописи видеть изображение Мадонны в синих драпировках (вспомним «Великолепный часослов герцога Беррийского», картины Фра Анжелико, работы Рафаэля). В XVII-м веке на авансцену выходит ультрамарин, который получали из лапис-лазури, импортируемой из Афганистана, и его используют художники, которые хотят, чтобы их картины воспринимались как предмет роскоши – в их числе и Вермеер. Недавно было проведено специальное исследование о соотношении синего пигмента и цен на картины в Голландии во второй половине века, и выяснилось, что наиболее дорогими были картины жанристов, щедро использовавших ультрамарин: Франса ван Мириса, Герарда Доу, Вермеера, Терборха. Так что мы можем сказать с уверенностью: один взгляд на синюю скатерть и ультрамариновый фартук молочницы убеждал зрителя времен Вермеера в том, что перед ним не просто бытовая зарисовка.

Нам же этот синий цвет кажется пленительным по другой причине: эта минеральная краска не выцветает со временем и при дневном свете создает яркое ощущение сияния, которое по своей интенсивности похоже на блеск драгоценных камней. Знаменитые вермееровские замешенные на ультрамарине «ледяные светлые тона» (ice-blue highlights) нравятся нам не меньше, чем зрителям XVII века, поскольку человеку в принципе свойственно наслаждаться яркими и насыщенными цветами.

Третье: характер течения времени в этой картине, обусловленный тем, как художник направляет наш взгляд. Мы начинаем движение от левого нижнего угла, где Вермеер, как обычно, размещает предмет, помогающий нам перейти от первого плана вглубь (в данном случае это стол), через светлое пятно корзины хлеба наш взгляд движется к кувшину, который своим темным горлышком «смотрит» на зрителя, затем мы скользим дальше по линии правой руки молочницы – к ее лицу. Наш взгляд задерживается на лице девушки, но ненадолго, как и в случае с кружевницей, мы следуем по направлению ее взгляда и по округлой линии левой руки спускаемся обратно к кувшину. Оттуда снова вверх, уже захватывая взглядом лампу и корзину на стене, затем опять вниз – квадратная грелка на полу попадает в поле зрения, дальше хочется рассмотреть хлебную корзину, а потом снова вернуться к кувшину и лицу молочницы, выражение которого так сложно разгадать. Это два ключевых элемента картины, наш взгляд постоянно возвращается к ним, скользя по расширяющейся спирали.

Вермеер. Молочница. Ок. 1658–1660. Рейксмузей.

В этой картине нет явного движения, но сама композиция динамична, благодаря оси симметрии, которая проходит по диагонали (из левого нижнего угла в правый верхний) и придает энергию движению нашего взгляда. Мы рассматриваем фигуру служанки, неспешно переливающей молоко на кухне, последовательно и увлеченно, как рассматривали бы оживленную многофигурную сцену – именно это вызывает ощущение, что время в картине течет, хотя героиня неподвижна.

Это особенно заметно по контрасту с работой Герарда Доу на схожий сюжет: здесь мы видим схваченный миг, когда служанка, наливающая воду в миску, вдруг игриво взглянула на нас, ее лицо становится единственным (геометрическим и смысловым) центром композиции, который фиксирует взгляд, и мы лишь иногда совершаем небольшие вылазки на периферию, чтобы рассмотреть подробно прописанную кухонную утварь. Своим размером и степенью детализации эти предметы соперничают с фигурой девушки, перед нами снова характерный для голландской живописи многословный рассказ, который занимателен, но лишен спокойного величия, свойственного композиция Вермеера.

Герард Доу. Женщина, наливающая воду в миску. Ок. 1655–1665. Лувр.

И теперь мы лучше понимаем четвертый прием: присущая стилю Вермеера лаконичность повествования создает атмосферу, в которой каждая деталь звучит поэтично. Исследования показывают, что изначально в пространстве кухни была еще корзина для белья, а на стене висела картина, но Вермеер решил убрать эти элементы, сделать композицию более стройной. Сравнивая более ранние картины с «Молочницей», Бланкерт говорит: «Если полотно из Дрездена свидетельствует о развитии стиля, в плане “концентрации” и простоты, по отношению к нью-йоркской, то “Молочница” из Рейксмузея в Амстердаме идет еще дальше в этом направлении. Это полотно, без сомнения написанное несколько позднее, купается в том же спокойном свете и свежести цвета, и мы находим здесь тот же угловой вид комнаты с окном слева. В освещенных частях (особенно в булочках на столе) техника пуантели используется еще более смело. […] Редко бывает, что живописное подражание реальности в небольшом формате ложится на столь мощную структуру. Фактура штукатурки на стене, ткани, посуда, игра света – все это дается сильно и рельефно». И Лидтке прибавляет: «В пространстве между замутненным стеклом окна (типичном для кухонь) и пятнами извести на стенах лучи солнца выхватывают обычные предметы и заставляют их сиять, как драгоценности, превращая простую смертную в фигуру с алтарной картины. “Молочница” самая осязаемая из видений Вермеера и потому, для некоторых зрителей, самая очаровательная». Благодаря этой визуальной силе, выраженной средствами композиции и света, бытовая зарисовка становится похожа на гимн.

Может быть, вы помните, как Гомер говорит о Гестии, богине домашнего очага?

Дел Афродиты не любит и скромная дева-Гестия,

Перворожденная дочь хитроумного Крона-владыки,

Снова ж потом и последнерожденная, волею Зевса.

Феб-Аполлон добивался ее, Посейдон-земледержец,

Не пожелала она, но сурово обоих отвергла.

Клятвой она поклялася великой – и клятву сдержала,

До головы прикоснувшись эгидодержавного Зевса,

Что навсегда она в девах пребудет, честная богиня.

Дал ей отличье прекрасное Зевс в возмещенье безбрачья:

Жертвенный тук принимая, средь дома она восседает;

С благоговеньем богине во всех поклоняются храмах,

Смертными чтится она, как первейшая между богами.

Нет, я отнюдь не берусь утверждать, что Вермеер вспоминал этот гимн, работая над картиной, хотя вполне возможно, что он мог знать этот текст, поскольку античная литература была хорошо знакома образованным голландцам и тем более художникам, которые часто обращались к этому материалу в исторической живописи. И все же – стихи Гомера вполне созвучны картине Вермеера. Особенно в том, что касается ритма: ритма звучащих слов и движения нашего взгляда по холсту.

И теперь пятый пункт: характер самой героини, которая, как и девушка за кружевом, погружена в себя и в то же время привлекательна.

Здесь искусствоведы вступают в схватку, стараясь определить, в каком качестве Вермеер хотел представить нам свою героиню. С одной стороны, мы видим намеки романтического плана: грелка (такие грелки дамы в холодное время года ставили рядом с собой на полу) символизирует телесный жар и чувственное желание; на плитках, украшающих стену, мы видим изображения амуров, треснувшее стекло окна может намекать на потерю девственности, но главным аргументом является кувшин, его зияющее отверстие, которое смотрит прямо на зрителя, вызывает у искусствоведов эротические ассоциации. С другой стороны, эти же символы можно трактовать обратным способом: грелка на полу холодна, молочница отвернулась от нее и от крошечных амуров, прибавим к этому, что в ее платье застегнут воротник (в отличие от декольте служанки у Доу), девушка не смотрит на нас, она занята своим делом.

Любопытно, что это рифмуется с гимном Гестии, которая была привлекательной для богов и смертных, но отвергла их ухаживания, став идеалом женской добродетели. Однако более вероятна все же христианская интерпретация: «Похоже, Вермеер не делает ставку на “сексуализацию” фигуры молочницы, скорее, он прославляет качества домашней хозяйки. Ее рукава подвернуты до локтей, ее руки загорелые и сильные, ее внимательный взгляд выражает ее увлеченность будничной работой и заботу о ближнем. Показывая хлеб на столе, художник говорит нам о течении повседневной жизни, гарантом которого является молочница, но также и распространенную в XVII веке идею о том, что делиться едой для христианина является знаком милосердия, для верующего это возможность соединиться с Богом, сын которого говорил о себе: “Я хлеб живой”». То есть Вермеер создает образ одухотворенного бюргерского благополучия, которое побуждает человека к праведным мыслям и благотворительности. Это вполне согласуется с описанным у Вебера протестантским идеалом человека, преуспевающего в делах и через это способного служить ближним – методичность и порядок, которые являются основой этого образа жизни, мы ощущаем здесь через живописный образ.

Остановимся еще раз на знаменитом хлебе молочницы и поговорим подробнее о пуантели. Вермеер использует этот прием в большинстве своих картин, и можно заметить, что он размещает сияющие точки в тех местах, которые ему важно выделить композиционно. Например, в картинах «Девушка, читающая письмо у окна», «Искусство живописи», «Астроном» и «Географ» точками щедро усыпан ковер, благодаря чему он «держится» на переднем плане, а не проваливается вглубь, оттесняемый более светлыми участками холста. В случае с «Кружевницей» мы видим пуантель на изображении красных нитей и на воротнике девушки. Иногда светлые точки играют роль тонких бликов, как это будет на рукаве желтого жакета дамы на картине «Дама и служанка, подающая письмо» и на тюрбане девушки с жемчужной сережкой. Россыпь точек мы видим также на рукавах и фартуке молочницы и на корзине позади нее, и на волосах девушки, читающей письмо у окна.

Е. Ротенберг говорит об этом очень точно: «в дрезденской «Девушке с письмом» делфтское фаянсовое блюдо с яблоками и сливами, небрежно поставленное на столе, накрытом ярким восточным ковром, образует живописный фрагмент, поразительный по своей красоте и мощи. Техника Вермеера здесь необычайно сложна: яблоки и сливы возникают как бы в результате объединения в одно целое огромного множества крошечных мазков, своего рода мельчайших красочных точек, неописуемых по своему богатству и разнообразию. В амстердамской «Служанке с кувшином молока» с необыкновенной свежестью написаны лежащая в корзине коврига хлеба, положенные отдельно хлебные ломти, глиняная посуда и особенно льющееся из кувшина густое молоко; красочная масса становится здесь своего рода абсолютным выражением материальной сущности вещей. Едва уловимые мазки передают даже вибрацию света и воздуха вокруг предметов».

Здесь же прием выражен более отчетливо: точки не украшают хлеб, а формируют его, передают шероховатую фактуру булочек, делая их ясными, визуально и тактильно убедительными – и при этом избегая детализации.

С моей точки зрения, Вермеер использует пуантель либо для приближения объекта (светлые точки, как искорки, горят на темных предметах), либо для того, чтобы сделать изображение живым и осязаемым без лишних подробностей, которые отвлекли бы наше внимание от картины как целого, затруднили бы движение взгляда. Там, где Доу или Терборх показывают мастерство миниатюрной проработки фактуры – Вермеер использует пуантель.

Не менее интересна живописная техника, в которой работает художник. Если другие жанристы предпочитали накладывать краску тонкими слоями, давая одному высохнуть, прежде чем переходить ко второму (что давало им возможность работать одновременно над несколькими холстами), то Вермеер чаще всего писал по мокрому, благодаря этому в его картинах нет четких линий и тонко прописанных деталей, его красочные мазки сплавляются, образуя бархатную фактуру живописи, а пуантель естественно проникает в поверхность изображенных предметов.

Итак, мы разобрались в значении четырех картин, представляющих нам героев за работой, эти произведения не принято сравнивать между собой, но мы поставили их в один ряд, чтобы поговорить о теме призвания, предназначения. И все-таки кажется, что сказанного в этой главе недостаточно. Давайте сделаем шаг в сторону и поговорим об особом состоянии вермееровских персонажей, которое передается нам.

Астроном и географ, кружевница и молочница – все они увлечены своим делом, они полностью погружены в него и не замечают ничего вокруг, так же как и сам художник – словно не видит второстепенных мелочей, опускает все лишнее и размывает фактуры предметов, чтобы наш взгляд, не увязая в деталях, плавно двигался вокруг двух (или трех) узловых точек, обнимающих центр картины. Здесь важна не точка А (деятель) и не точка В (его инструмент), а пространство между ними, место развития мысли и действия. Это жизненный мир героя, ясно структурированный его деятельностью.

«Оптимальное состояние сознания – это внутренняя упорядоченность. Такое состояние наступает, когда наша психическая энергия (внимание) направлена на решение конкретной реалистичной задачи и когда наши умения соответствуют требованиям, предъявляемым к нам этой задачей. Процесс достижения цели упорядочивает сознание, поскольку человек вынужден концентрировать свое внимание на выполнении текущей задачи, отсекая все не относящееся к делу» – так Михай Чиксентмихайи описывает «состояние потока».

Герои Вермеера, похоже, переживают именно это, и их ощущение передается нам, когда движение взгляда, направляемого «силовыми линиями» композиции, входит в резонанс с визуальным ритмом картины. Дыхание замедляется, сердцебиение становится ровнее, мысли затихают.

Состояние потока подразумевает погружение в дело, которое требует мастерства и концентрации, это любимое дело, аутотелическая (то есть имеющая цель в себе самой) деятельность, которая захватывает и приносит удовлетворение. Для астронома и географа это наука, для кружевницы – ее ремесло.

Интересно отметить, что все эти герои заняты работой с разумно организованными матрицами (сетка параллелей и меридианов на глобусе и карте, орнамент кружева), они посвящают себя упорядочению мира – тем же занимается и художник, выстраивая из всех элементов картины единый и целостный образ. В характере композиции картины, как не устает повторять Сергей Михайлович Даниэль, реализуется не просто стиль, но определенная форма мышления: художник организует чувственную материю, придает ей форму и руководит нашим восприятием так, чтобы в сознании порождались смыслы.

Вспомним одну из картин Рембрандта, которая сейчас висит в соседнем зале музея, через стену от «Астронома»: это миниатюрное полотно, открывающее нам комнату философа. Мы видим старика, неподвижно сидящего, сцепив пальцы, у окна, из которого льется невыразимый словами рембрандтовский золотой свет. Этот старик сидит без движения, но мы чувствуем колоссальную энергию мысли, ее пластической метафорой становится крутая винтовая лестница. Она дана в мощном перспективном сокращении и как будто растет вверх, раскрывает свою структуру, подобно философской системе, и ее продолжение легко представить за пределами холста. В ХХ веке Пит Мондриан будет рассуждать похожим образом: он напишет картины из вертикалей и горизонталей, призванных упорядочить пространство интерьера, дома, улицы, города, социального устройства.

«Важно подчеркнуть, что символ лестницы не должен рассматриваться здесь как нечто специально привнесенное; существенна именно натурализация символа, его вплетенность в естественное положение вещей. Только в процессе анализа композиционной структуры зрение, насыщаясь мыслью, восходит к умозрению, но и тогда не покидает пределов обыденного, а в нем самом распознает скрытый смысл».

Рембрандт. Философ в раздумьях. 1632. Лувр.

То же ощущается и в картине «Молочница». Хотя героиня не решает сложные интеллектуальные задачи и не занимается утонченным рукоделием, она просто наливает молоко в миску. Может ли такое действие приносить состояние потока? – Да, может, мы видим это. Служанка полностью сосредоточена на своем деле, мы ощущаем ее интенсивное присутствие здесь-и-сейчас благодаря «телесности» густого красочного слоя и мощной светотеневой моделировке фигуры, которая подчеркивает ее объем и вес. В повседневной работе кухарки распознается призвание, так несложные сами по себе, но требующие внимания и любви, домашние дела могут стать в один ряд с призванием ученого.

Молочница не структурирует мир, а, скорее, поддерживает его в порядке, по точному выражению Блана, является его «гарантом», как жена (или служанка?) рембрандтовского философа, поддерживающая огонь в камине. Такая деятельность классифицируется Ханной Арендт не как «работа» или «поступок», но как «труд»: здесь нельзя говорить об окончательном результате или особом почете, топить камин и готовить еду нужно каждый день заново, для этого не нужна высокая квалификация, но необходимы энергия и терпение, труд – это недооцененный обществом, но жизненно важный процесс.

И героиня Вермеера подходит к своему делу, как мастер чайной церемонии: она производит ритуал благоустройства микрокосма домашней жизни.