3. «Тихая жизнь»

Эти предметы как будто говорят между собой

В июле 2019 года в процессе планового ремонта «Джоконда» была перенесена из итальянского зала Лувра в крыло Северного Барокко, в зал, где располагается цикл картин Рубенса, посвященный Марии Медичи. Это грандиозный ансамбль из двух дюжин картин, изображающих события из жизни королевы, тесно переплетенные с аллегориями, например, рождение Марии показано как встреча богини Юноны с героиней – персонификацией Флоренции, которой та передает младенца; в момент встречи Марии с супругом она уже сама делается Юноной, а он – Юпитером; сцена коронации Марии, развернувшаяся на семь метров в ширину, включает в себя всех реально присутствовавших на церемонии лиц, а вместе с ними дух Богатства и дух Процветания и так дальше – этот цикл картин является одним из величайших примеров буквального обожествления монарха. Каждое из полотен – четыре метра в высоту, эти картины полностью захватывали пространство зала Люксембургского дворца, для которых создавался этот живописный ансамбль, а сейчас картины Рубенса заполняют собой стены луврского зала, создавая мощное впечатление бурлящей мифотворческой силы… и вдруг в центре этого космоса появилась «Джоконда».

Источник:

Очень интересное зрелище: соперничество королевы и Моны Лизы, помпезность стиля Рубенса и гипнотизирующая сосредоточенность Леонардо. На картинах фламандца каждый мазок словно капля в водопаде, потоки которого властно захватывают пространство, а «Джоконда» исполнена спокойствия, она как будто вбирает в себя свет и заставляет время почтительно останавливаться.

Сейчас мы можем вспомнить идеи Вёльфлина и в особенности его пару понятий № 3: замкнутая и открытая форма. Ученый так поясняет свою мысль: «Замкнутым» мы называем изображение, которое с помощью большего или меньшего количества тектонических средств превращает картину в явление, ограниченное в себе самом, во всех своих частях объясняющееся собою самим, тогда как стиль открытой формы, наоборот, всюду выводит глаз за пределы картины, желает показаться безграничным, хотя в нем всегда содержится скрытое ограничение, которое одно только и обусловливает возможность замкнутости (законченности) в эстетическом смысле. […] Здесь та же противоположность, которая обозначается в механике терминами устойчивое и неустойчивое равновесие».

Думаю, столкновение «Джоконды» и цикла Марии Медичи в одном зале было бы для Вёльфлина наилучшей иллюстрацией его системы.

А через две комнаты от этого зала находится – «Кружевница» Вермеера. И при этом ярком сопоставлении возникает ощущение, что Вермеер по интонации ближе к Леонардо, чем своему старшему современнику Рубенсу. Этот момент потребует от нас более глубокого анализа, когда мы перейдем к разговору о картине, которую назвали второй «Джокондой», то есть о «Девушке с жемчужной сережкой», она ждет нас впереди. Сейчас лишь отметим, что композициям голландских художников свойственна особая собранность, метод работы с пространством, который существенно отличается от подхода их соседей, фламандцев.

Несмотря на то, что Вёльфлину удалось выделить эстетическое ядро барочной живописи – живописность, глубина, открытая форма, целостное единство, условная ясность, – он признавал и даже подчеркивал различия между южным и северным вариантами этого стиля.

Барочная живопись католических стран (Италии, Франции, Испании и находящейся под ее крылом Фландрии) наиболее полно раскрывается в формате исторической картины, скроенной по меркам, которые три века спустя лягут в основу голливудского кино: захватывающий сюжет, четкое обозначение позиций добра и зла (с обязательной победой первого), ясная мораль и спецэффекты.

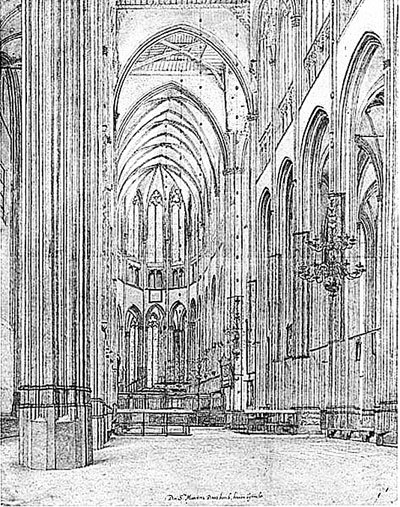

Интерьер собора Св. Петра, главного католического храма, строительство которого было завершено в первой трети XVII века. Фото: Nationaal Archief Materiaalsoort, 1937, wikipedia.org

«Спецэффекты» могут быть разные – яркий луч света у Караваджо, выхватывающий из мрака фигуры и моделирующий их с пластической осязательностью, пронзительный психологизм Веласкеса, математическая выверенность композиции Пуссена – какими бы ни были риторические фигуры, важна в конечном счете лишь их убедительность, способность будоражить дух и утверждать картину мира, определенную социально-политической повесткой дня. Важно помнить, что искусство Барокко возникло и развивалось в первую очередь в рамках идеологии: сперва как средство вернуть паству в лоно католической церкви в ходе Контрреформации, затем как путь прославления благословенной абсолютной монархии. Такое искусство впечатляет и захватывает, оно громогласно.

Питер Янс Санредам. Кафедральный собор в Утрехте. 1636. Утрехтский архив

А Северное Барокко, развивавшееся в протестантских по преимуществу странах, говорит языком менее аффектированным и решает задачу духовного совершенствования совсем иначе.

Давайте мысленно войдем в католический храм, этот дворец Бога, который поражает взгляд пышностью архитектурной формы, захватывает слух полифонической музыкой, действует на нас игрой света, ярких красок и оптических иллюзий, вызывая у верующего состояние легкого транса. Религиозные картины и фрески, украшающие стены храма, рассказывают о чудесах, страстях и искушениях, о героике библейских событий – все преисполнено пафоса, призванного взволновать сердце верующего, которое предстоит раскрыть на исповеди. Это совсем не похоже на строгие и ясные интерьеры протестантских церквей. И здесь не простое различие во вкусах, а отражение фундаментальной разницы мировоззрений. Если говорить упрощенно: католик верит в то, что Рай можно заслужить раскаянием, добрыми делами и страстной молитвой, а протестант верит в божественное предопределение, которое одним людям дает благодать и спасение, а других оставляет во мраке, и на это никак нельзя повлиять, потому что Бог трансцендентен, совершенно недостижим, и с ним невозможно «торговаться» о спасении души. Концепцию предопределения сложно понять и еще труднее принять на эмоциональном уровне, ведь она предполагает, что человек не может своими поступками заслужить прощение, а может лишь надеяться на то, что изначально наделен благодатью, и жить в соответствии с этим убеждением. Казалось бы, такая доктрина о предопределении могла сделать людей безразличными к земной жизни, но все происходит ровно наоборот, и Макс Вебер анализирует этот момент в своей книге о протестантской этике:

«В католической религии «расколдование» мира – устранение магии как средства спасения – не было проведено с той последовательностью, которую мы обнаруживаем в пуританской, а до нее в иудейской религии. Католику предоставлялась возможность обрести благодать, сообщаемую таинствами его церкви, и тем самым преодолеть несовершенство человеческой природы: священник был магом, совершавшим чудо пресуществления, в руках которого была «власть ключей»: к нему мог обратиться верующий, преисполненный раскаяния и готовности к покаянию; священник даровал умиротворение, надежду на спасение, уверенность в прощении и снимал тем самым то невероятное напряжение, которое было неизбежным и ничем не смягчаемым уделом кальвиниста. Кальвинист не знал этого милосердного человечного утешения и не мог, подобно католику и даже лютеранину, надеяться на то, что минуты слабости и легкомыслия будут уравновешены последующей концентрацией доброй воли. Кальвинистский Бог требовал от своих избранных не отдельных «добрых дел», а святости, возведенной в систему. Здесь не могло быть и речи ни о характерном для католицизма, столь свойственном природе человека чередовании греха, раскаяния, покаяния, отпущения одних грехов и совершения новых; ни о сбалансировании всей жизни с помощью отдельных наказаний или посредством находящихся в распоряжении церкви средств сообщения благодати. Практическая этика кальвинизма устраняла отсутствие плана и системы в повседневной жизни верующего и создавала последовательный метод всего жизненного поведения. Ведь не случайно в XVIII в. носителей последнего возрождения пуританских идей называли «методистами», подобно тому как в XVII в. их духовных предтеч именовали равным по значению словом «прецизисты» (Prazisisten, precisians). Ибо только посредством коренного преобразования всего смысла жизни, ощущаемого в каждое мгновение и в каждом действии, могла быть достигнута уверенность в наличии благодати, возвышающей человека из status naturae в status gratiae».

Религиозная жизнь в Голландии «золотого века» была насыщенной и противоречивой: различные ветви протестантизма соперничали за влияние в масштабах не только провинций, но и городов, путешественники того времени вспоминают, что бывало на одной улице столько вариантов вероисповедания, сколько на ней домов. Но несмотря на это разнообразие, общим оставался интерес к посюсторонней, повседневной жизни человека, в котором ему следует неустанно трудиться, прославляя Бога.

Как мы уже отмечали, на голландском рынке искусства было мало собственно религиозной живописи, нравственные уроки преподносились через намеки и символы, насыщающие натюрморты и жанровые сцены. Жан Кальвин учил, что простые и обыденные вещи могут обладать скрытым значением, и этот тезис лег в основу специфической интеллектуальной игры между голландскими живописцами и их зрителями: нужно было по определенным признакам догадаться о том, представлены на картине пороки или добродетели, путем созерцания и размышления открыть подлинное значение картины.

Говоря о «малых голландцах», мы представляем себе сдержанный колорит и тщательно написанные вещи: изображения хлеба и вина на столе (причастие), устриц (чувственное наслаждение), лимонов с красиво срезанной кожурой (предатель, красивый снаружи и кислый внутри), сломанных цветов (бренность бытия) и других знакомых предметов, вдохновляющих образованного зрителя на размышления о теме vanitas, суетности скоротечной жизни.

Йоханнес ван дер Бек. Эмблематический натюрморт. 1614. Рейксмузей.

Борис Робертович Виппер, показывая, как складывался жанр натюрморта и как он постепенно приобретал самостоятельное значение и ценность, отмечал, что если в нидерландской живописи XV–XVI веков любовно выписанные художником предметы присутствуют лишь как символы, обрамляющие религиозное повествование, то в XVII веке голландцы готовы все внимание целиком отдать вещам, окружающим их.

Джорджо Моранди. Натюрморт. 1958. Холст, масло. Частная коллекция.

Сам этот жанр на голландском языке называется «Stilleven», и это совсем не то же, что «натюрморт»: «nature mort» в переводе с французского означает «неживая натура», а «stil leven» значит – «тихая жизнь». Художник воспринимает предмет в качестве сосуда некой сокровенной жизни, исполненной непостижимого сакрального смысла, он «сумел подсмотреть какую-то скрытую творческую жизнь вещей, пусть серебряного блюда, или длинного локона, или маленькой туфли, какое-то внутреннее брожение, вечную изменчивость предмета, заставляющую его принимать тысячу различных обликов, то реальных, то фантастических, то интимных, то трагических. Предмет получил волю, в которой ему раньше было отказано».

Это переживание «тихой жизни» приходит не с первого взгляда, оно требует длительного созерцания и размышления. Глядя на живопись, например, Питера Класа или Виллема Хеды, мы первым делом думаем о том, «как правдоподобно!», в то время как следует обращаться к тому, что находится за планом визуально убедительной формы. Пожалуй, сегодня это проще почувствовать, глядя на картины Джорджо Моранди, на его метафизические работы о таинственном бытии обыкновенных бутылок и кувшинов.

Герард Терборх. Галантная беседа. Ок. 1655. Рейксмузей

Та же игра в скрытые смыслы присуща и жанровой живописи, где перед нами оказываются грешники или добродетельные персонажи, которых нужно уметь отличить друг от друга. К примеру, когда на картине появляется нарядно одетая дама, кто она: проститутка, молодая возлюбленная или верная жена? По костюму или поведению это сложно определить, подсказками выступают второстепенные элементы композиции, например, изображение собачки или попугая (плотское желание), вино и угощение (признаки страсти), письмо (любовное), домашняя утварь (добропорядочной хозяйки) и так дальше.

Порой художники усложняли эту игру, делая сюжеты, достойные поругания, настолько визуально притягательными, что вынести им приговор по совести становилось очень трудно. Интересный пример: полотно Терборха, в центре которого находится девушка в серо-голубом сатиновом платье, повернутая к нам спиной, картина так божественно красиво и изящно, что искусствоведы старались «спасти» ее, присвоив ей название «Отеческое наставление», хотя очевидно, что изображенный здесь молодой господин никак не подходит на роль отца девушек. Собственно, то, что одна из них пьет вино, а также присутствие собаки уже достаточный повод для интерпретации сцены как встречи в доме свиданий… но Терборх уклоняется от прямолинейного морализаторства, его герои держатся с достоинством, не проявляют эмоций или желаний, мы даже не можем как следует разобрать выражения на их лицах. Этой картине не подошло бы грубое имя «У сводни», сейчас она носит название «Галантная беседа».

Нравственное размышление, дополненное каплей вуайеризма, символические ребусы и захватывающая красота живописи – в эту стихию погружается Вермеер. К 1657 году он отходит от исторических тем и обращается к изображению неторопливого течения обыденной жизни.

Первое из полотен такого рода – «Спящая девушка» (1657), она же первая работа, относительно которой все исследователи сходятся во мнении, что перед нами подлинный Вермеер: мы видим мягкий свет, заполняющий комнату, прекрасное и вместе с тем лишенное яркой индивидуальности лицо героини, добротную мебель и дорогой ковер, которые и дальше будут встречаться нам. И главное: мы ясно ощущаем тишину, царящую в этой комнате.

Когда экскурсовод в зале музея подводит посетителей к Вермееру, он всегда на несколько секунд замолкает, чтобы позволить зрителям побыть с картиной наедине, без слов. Мы тоже могли бы оставить здесь несколько пустых страниц, чтобы не отвлекать внимание от живописи… однако, если бы мы поступали так каждый раз, представляя новую работу, книга получилась бы слишком тяжелой от множества белых листов, ведь каждая картина Вермеера заслуживает почтительного поклона.

Вермеер. Спящая девушка. 1657. Метрополитен.

Итак, тишина. В этой картине ничто не останавливает наш взгляд, мы плавно движемся в пространстве, напитываясь ощущением спокойствия, царящего в нем. Раньше место действия как будто совсем не занимало Вермеера, а теперь кажется, что его интересует только оно. «Если в прежних работах одни лишь человеческие образы исчерпывали идею произведения, то в этом полотне акцент перенесен на показ окружающей человека среды, на пространство интерьера и наполняющий его мир вещей. Действие, основанное на активном взаимоотношении персонажей, на выявлении их ярких характеров, уступает место бесфабульной ситуации, когда в основу эмоционального строя картины кладется в первую очередь общее настроение, своеобразное излучение чувства, объединяющее человека и окружающую его среду».

Николас Мас. Праздная служанка. 1655. Лондонская национальная галерея.

Это ощущается особенно ясно по контрасту с многословной и насыщенной картиной Николаса Маса, посвященной похожему сюжету: здесь разговаривают господа, звякнул опрокинутый сосуд, стащивший рыбину кот сейчас смахнет металлическую тарелку – наше внимание занято подробностями этой насыщенной жизни. Здесь интерьер дома изображен типичным для голландской школы способом: художник выбирает достаточно удаленную точку зрения, чтобы блеснуть умением выстраивать перспективу (особенно для этого подходит «шахматный» рисунок плитки на полу), ясно показывает первый и второй планы, открывает дверь в смежную комнату, создавая скачкообразный эффект глубины. Пространство похоже на театральную сцену, этому впечатлению способствует рисующий свет, выделяющий фигуру главной героини, которая своей усмешкой дает моральную оценку событию, укоряя спящую служанку за лень и нерадивость. В этой сцене мы является зрителями и одновременно судьями, а у Вермеера, напротив, мы – соучастники происходящего. Он выбирает такую точку зрения, при которой кажется, что мы сидим за столом напротив спящей героини, это более близкий, личный контакт. Почему художник принимает такое решение? Потому что история здесь не о меланхолии или лености, как может показаться на первый взгляд, Вермеер пишет – о любви.

Не сразу можно догадаться, что сюжет о спящей девушке связан с романтикой, художник дает нам лишь пару подсказок: фрукты и вино на столе (чувственные удовольствия), а также картина за спиной девушки с «говорящим» сюжетом, на ней изображен Амур. Этих легких намеков достаточно. Вермеер ведет с нами игру даже более тонкую, чем Терборх.

Дело в том, что изначально, как показывает рентгеновский снимок картины, композиция была менее загадочной: рядом с девушкой располагалась фигура мужчины, а в дверном проеме сидела собака. И художник принял решение убрать эти элементы, оставить пространство на их месте свободным, создал для наших глаз прекрасную пустоту, благодаря которой в комнате легко дышится.

Еще один секрет – тонкое управление движением нашего взгляда, который скользит от края стола по линии роскошного ковра к лицу девушки, обрамленному контрастом черного чепчика и белоснежного платка, ее сережки вспыхивают двумя искрами, затем мы переходим направо, к пятну залитого светом пола, затем еще одна яркая, только более холодного оттенка, плоскость стены, и вот движение останавливается, взгляд буквально спотыкается о спинку стула и возвращается к левому краю холста. Наши глаза движутся по заколдованному кругу. На каждой из этих «остановок» мы видим что-то притягательное – фрукты, узор на ковре, черты лица девушки, игра света на стенах – и все же нигде наш взгляд не замирает, потому что каждый элемент композиции как бы ускользает от нас, Вермеер ничего не прописывает с маниакальной тщательностью Маса, а оставляет всё как бы слегка размытым и потому – молчаливым.

Аннибале Карраччи (?). Крещение Христа. 1584. Церковь Санти Грегорио в Болонье.

Интересно, что уже в этой картине заметно большинство формальных приемов, которые Вермеер будет использовать на протяжении будущих двадцати лет. Один из таких приемов – использование репуссуара.

Этим понятием обозначается элемент композиции, который захватывает внимание зрителя и подталкивает («pousser» = толкать) внутрь картины, к ее смысловому центру или просто в глубину. Как правило, этот элемент располагается в левой нижней части картины, откуда мы по привычке начинаем ее «читать», и обозначает диагональ, выстраивает маршрут движения нашего взгляда.

Вермеер. Концерт для троих. Ок. 1663–1666. Музей Изабеллы Стюарт Гарднер.

Яркий пример можно найти в картине, которую приписывают Аннибале Карраччи «Крещение Христа», здесь репуссуаром является юноша, смотрящий прямо на нас (catching the eye) и жестом указывающий нашим глазам путь следования. Композиция этой картины мне кажется очень забавной, художник, словно боясь, что мы не заметим Христа, использовал все возможные приемы выделения его фигуры: на него указывает не только юноша-репуссуар, но и его товарищ. Спаситель помещен в центр картины, обернут красной драпировкой, а ось его тела подчеркнута линией креста Иоанна.

Требование четко направлять взгляд зрителя было одним из правил искусства Барокко, емко выраженное французским теоретиком Роже де Пилем в формулировке «взгляд не должен блуждать без цели», зритель должен схватывать композицию как единое целое, то есть двигаться по определенному художником «сценарию». Разумеется, не всегда эта «партитура для взгляда» дается так нарочито, как в картине Карраччи, есть множество более утонченных способов подсказывать зрителю, на что обратить внимание, и тот же репуссуар может даваться непрямо.

Вермеер почти во всех композициях помещает какой-то объект в нижнем левом углу картины, доверяя ему роль одновременно репуссуара и своеобразного «краеугольного камня», утверждающего первый план композиции. Это особенно хорошо заметно в его композициях «Концерт для троих» (Ок. 1663–1666) и «Дама, сидящая за вирджиналем» (Ок. 1670–1672). На второй картине мы прежде всего замечаем массивную виолу да гамба, и внимания инструменту здесь, пожалуй, уделено даже больше, чем персонажам, к которым этот элемент направляет наш взгляд. Тема музыки и музицирования встречается во многих работах как Вермеера, так и его современников, потому что это – еще один способ говорить о любовных чувствах (обратим внимание, что в обеих композициях на стене помещена картина Дирка ван Бабюрена «Сводня» (1622), дающая галантным музыкальным сценам точную коннотацию).

Вермеер. Дама, сидящая за вирджиналем. Ок. 1670–1672. Лондонская национальная галерея.

Что же произойдет, если этот «краеугольный камень» убрать? Это не требует мысленного эксперимента, достаточно посмотреть на «Урок музыки» (ок. 1662–1663), где виола да гамба переместилась от левого края к центральной оси холста, а стол оказался с правой стороны: эта композиция производит странное впечатление: наш взгляд, ни на чем не задерживаясь, врывается в пространство комнаты и по линиям на «шахматном» полу, как по наледи, проносится вглубь, а потом как бы увязает в насыщенной объемами и деталями правой части картины.

Вермеер. Урок музыки. Ок. 1662–1663. Букингемский дворец.

С другой стороны, размеренное и плавное движение взгляда от точки слева-ближе к точке справа-дальше и обратно – выстраивается при помощи даже такого небольшого элемента, как полоска занавеса в картине «Дама, пишущая письмо, и ее служанка» (1671).

Вермеер. Дама, пишущая письмо, и ее служанка. 1671. Коллекция Бейт

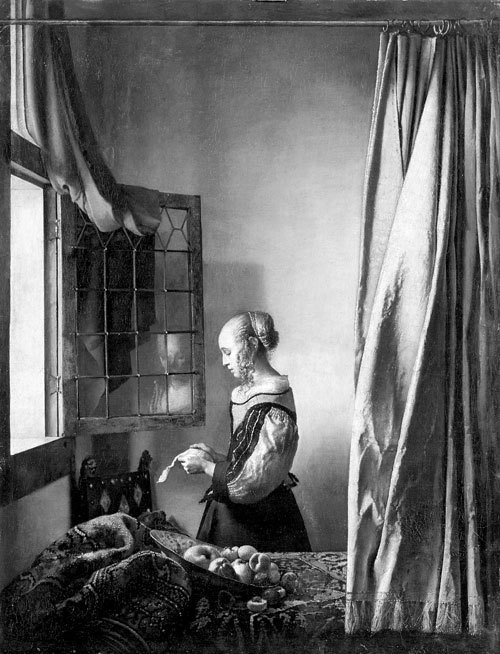

Теперь вернемся к ранним работам Вермеера и посмотрим на тонкую игру с пространством в картине «Девушка, читающая письмо у окна» (1657). Здесь Вермеер выстраивает передний план как репуссуар и в то же время как преграду, словно бы защищающую мир его героини: объемные складки ковра, небрежно брошенного на стол, приглашают наш взгляд вглубь, а горизонтальная линия столешницы прочерчивает границу между нами и героиней. Самый интересный элемент справа – зеленая шторка, олицетворяющая кулису, обманку, которая как будто принадлежит реальному миру и, рифмуясь с красной драпировкой на окне, открывает нашему взгляду созданную художником сцену.

Здесь, как и в истории о спящей девушке, половина холста отдана сияющей пустоте, однородной поверхности стены, на которую падает солнечный свет.

Изначально художник планировал поместить на эту стену уже знакомую нам картину с Амуром, дополнительно подчеркивая хорошо известный голландцам мотив любовного письма, но позже он отказался от этой мысли и оставил стену пустой. Подобно тому, как в японском традиционном жилище стараются убрать всю мебель, чтобы она не мешала наслаждаться красотой игры солнечного света на стенах и перегородках, Вермеер сохраняет свободное место для движения взгляда и мысли.

Караваджистская «плотная компоновка» персонажей забыта, героиня находится в комнате настолько просторной, что могла бы потеряться в ней, если бы не еще один точный композиционный прием, который можно назвать кадрированием: с помощью линий стола, окна, тени от окна на стене и шторки-кулисы Вермеер создает как бы вторую раму картины, и получается, что сперва мы видим сцену целиком (общий план), а потом фокусируемся на пространстве, заключенном в эту внутреннюю раму (средний план) и при этом возникает ощущение, словно мы придвинулись к девушке ближе.

Вермеер. Девушка, читающая письмо у окна. 1657. Дрезденская галерея.

Сергей Михайлович Эйзенштейн, анализируя похожий визуальный ход в картине Серова «Портрет Ермоловой», восхищается тем, как «линии не режут фигуру: они, дойдя до ее контура, почтительно прерываются, и, только мысленно продолжая их, мы рассекаем фигуру по разным поясам […] прямые линии, предметно участвующие в изображении… и то же самое время являются как бы границами отдельных кадров». Режиссер видит, как «от кадра к кадру, крупнейший образ самой Ермоловой доминирует над все более и более расширяющимся пространством».

Вермеер. Дама в голубом, читающая письмо. 1663–1664. Рейксмузей.

Хотя живопись относится к разряду пространственных искусств, она все же имеет и временное измерение, поскольку наш глаз может удерживать в фокусе лишь небольшой ее участок и вынужден совершать движение, а значит, мы узнаем картину последовательно, постепенно, что можно сравнить с панорамированием кинокамеры, которое осуществляет оператор.

И когда мы смотрим на девушку, читающую письмо у окна, происходит именно это: чем больше времени мы проводим с ней, тем ближе ощущается ее фигура и одновременно с этим, парадоксально, все более просторной кажется комната.

Прием «кадрирования» Вермеер будет использовать еще не раз. В картине «Дама в голубом, читающая письмо» (1663–1664) то, что было внутренней рамой в предыдущей работе, становится границей холста, а роль второй «рамки кадра» играет карта, висящая позади девушки, и здесь перед нами уже «крупный план». А в композиции «Любовное письмо» (Ок. 1669–1670) ритм вертикальных и горизонтальных линий создает эффект, похожий на стремительный «наезд» кинокамеры, мы врываемся в жизненный мир героини, чье тело как будто зажато стенами дома, а мысли летят далеко, по морским волнам на картине позади дамы, намекающей на превратности любви.

И все же, несмотря на этот эффект приближения, героиня остается для нас загадочной. Если вернуться к картине «Девушка, читающая письмо у окна», мы обнаружим, что ее лицо является как смысловым, так и геометрическим центром композиции, Вермеер показывает нам его даже в двух ракурсах (в профиль и вполоборота, отраженным в окне), но мы не можем определить ее эмоцию или понять ее характер. Ротенберг отмечает, что «здесь впервые появляется то качество, которое последователи называют вермееровской имперсональностью – образ человека взят вне черт индивидуального характера».

Обратим внимание, что фигура женщины, не богини или святой, а настоящей земной женщины, заняла полноправное место в живописи только в голландском искусстве, до этого «золотого века» трудно было представить настолько внимательное отношение художника к женским заботам и интересам, к особенностям их поведения и взглядам, к скрытому от посторонних глаз пространству дома. Это серьезное и уважительное отношение к женщине в Голландии можно отчасти объяснить тем, что именно она в долгие периоды отсутствия мужа, занятого в торговых или военных миссиях, следила не только за домом, но и за делами, принимая все необходимые решения вполне квалифицированно. Другая причина внимания к женщине – признание частной жизни как самостоятельной ценности, пространства дома как места успокоения и очищения от страстей, и роли жены как хранительницы нравственной чистоты. Картины голландских жанристов, и в частности Вермеера, показывают нам именно такой идеал частной жизни: залитые светом опрятные комнаты бюргерского дома, его нарядных хозяек и их повседневные занятия. Художники воздают хвалу повседневности, отмечает Цветан Тодоров, а затем его мысль делает интересный поворот, и он спрашивает себя: действительно ли эти картины реалистичны? Художники-реалисты XIX века и симпатизирующие им критики отвечали на этот вопрос утвердительно, для них искусство голландцев были предвосхищением их собственных идей. А Тодоров, напротив, склоняется к отрицательному ответу.

Вермеер. Любовное письмо. Ок. 1669–1670. Рейксмузей.

Прежде всего, он отмечает, что в течение «золотого века» Голландия находилась почти постоянно в состоянии войны, а те, кто не занимался войной, захватывали международные рынки. Этих доблестных и предприимчивых мужей мы видим на портретах, но не в жанровых сценах, сюжеты «из жизни» раскрывают не деятельность во внешнем мире, а выстраивают микрокосм бюргерского дома. Более того, сюжеты, относящиеся к этой частной стороне жизни, не так уж многочисленны, они не отражают злободневные или взывающие к чувству социальной справедливости истории (как это будет у реалистов XIX века), а собирательный образ благородной или, напротив, распутной жизни – это практически аллегории, «абстрактное воплощается в конкретном». Голландские художники, как и итальянские академисты, не копировали натуру напрямую, а проводили тщательный отбор, какие-то мотивы прописывая с хирургической точностью, чтобы угодить взгляду покупателя, чей глаз натренирован рассматриванием сотен картин, а какие-то стороны бытия жанристы, наоборот, сглаживали, переводили в метафору. Принципиальное же отличие от итальянцев вовсе не в степени натуроподобия, которого добивались голландские мастера, а в фокусе их внимания: если у последователей братьев Карраччи мы видим некую мифическую вселенную богов и героев, то у де Хоха и Вермеера перед нами реальный мир, но … увиденный успокоенным взглядом.

Питер Янссенс Элинга. Читающая дама. Вт. пол. XVII в. Мюнхенская пинакотека.

Действительно, здесь, и в тех картинах Вермеера, о которых мы будем говорить дальше, ощущается особое спокойствие, происходящее от отсутствия драмы (вспомним замечание Е. Ротенберга о бесфабульности) и внутренних противоречий. Художник не рассматривает своих героев под лупой, а оставляет как бы окутанными легкой дымкой, не представляет нам оценку их морального облика, а позволяет им просто быть.

Можно сказать, что главным и единственным настоящим героем в живописи Вермеера является идеализированная атмосфера голландского дома, где нет и не может быть тревог. Художник представляет повседневность как нечто драгоценное, обладающее смыслом и значимостью, очарованием, и вот – мы замираем, наблюдая, как девушка читает письмо у окна.