2. Вермеер и Grand Genre

Теперь мы начинаем разговор непосредственно о живописи

Согласно одному из немногих дошедших до нас документов о жизни Вермеера, 29 декабря 1653 года он вступил в делфтскую гильдию Св. Луки, объединявшую живописцев, графиков, скульпторов, торговцев картинами, а также стекольщиков, граверов, каллиграфов, переплетчиков и других мастеров, составлявший «мир искусств и ремесел» той эпохи. Гильдии были, если можно так выразиться, эволюционным промежуточным звеном между средневековыми цехами и современными профсоюзами. Вступление в гильдию означало признание молодого художника как мастера, способного поддерживать стандарты качества и этический кодекс, принятые в профессиональном сообществе. Это служило гарантией для его покупателей, а для него самого было «лицензией» на продажу картин в данном городе (поскольку между голландскими городами было налаженное транспортное и торговое сообщение, гильдия должна была оберегать «родных» художников от конкуренции со стороны приезжих). В будущем Вермеер станет уважаемым членом этого сообщества, дважды его выберут главой гильдии Св. Луки, но пока молодому художнику еще только предстоит завоевать расположение знатоков и собирателей живописи в патрицианском Делфте, нужно найти способ заявить о себе. И потому важно, что для первых крупных работ Вермеер выбирает жанр исторической живописи, считавшийся наиболее возвышенным и сложным. Давайте сделаем небольшое отступление, чтобы лучше понять смысл этого выбора.

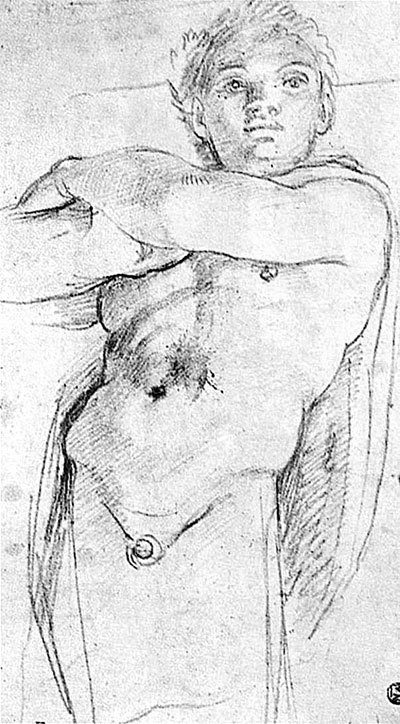

Аннибале Карраччи. Атлант. Нач. XVII в. Лувр.

XVII век был периодом выработки рационального и системного взгляда на действительность, научное мировоззрение приобретало все больший вес, возникло отчетливое стремление упорядочить мир и привести все многообразие явлений к общим категориям и законам, создать классификации и иерархии, алфавит базовых терминов и правила логических построений – это стало основой философии Декарта и Спинозы, исследований Ньютона … и художественной практики. Уже в конце 16-го века братья Карраччи основали в Италии «Академию вступивших на правильный путь», где выстроили строгую педагогическую систему подготовки художников: это учебное заведение отличалось от традиционной мастерской, в которой признанный живописец учил юношей тому, что лучше всего умел сам. Карраччи первыми выработали четкую логику освоения искусства живописи, построенную на методичном и последовательном обучении рисунку (сперва со слепков, затем с натуры) и подражании мастерам прошлого (скульпторам античности и художникам Возрождения, прошедшим строгий «кураторский» отбор). Эта система была эклектичной, братья Карраччи стремились взять лучшее от всех предшественников и сплавить воедино, из-за этого произведения их учеников порой выходили выхолощенными, лишенными силы и оригинальности. Зато силой обладала сама система, в середине XVII века созданная по образцу школы Карраччи «Академия живописи и скульптуры» открылась во Франции, позже такие академии возникли и в других странах, а педагогические принципы, лежащие в их основе, кое-где сохраняются до сих пор. Так сложилось четкое представление о хорошем вкусе, о возвышенном, правильном, «академическом» искусстве.

В тот же период складывается иерархия жанров живописи, представление о которой тоном законодателя в 1667 году излагает секретарь Французской академии Андре Фелибьен:

«Тот, кто изрядно пишет пейзажи, стоит выше пишущего единственно фрукты, цветы и раковины. Тот, кто пишет живых животных, ценится больше, чем рисующие лишь мёртвые и неподвижные вещи; и коль скоро образ человеческий есть самое совершенное творение Бога на Земле, столь же несомненно, что тот, кто становится подражателем Божиим, изображая человеческий образ, делается превосходнее всех других… Художник, делающий лишь портреты, ещё не достиг того высокого совершенства Искусства и не может претендовать на честь, которую получают наиболее умелые. Для того потребно ему перейти от единственной фигуры к представлению купно нескольких; должно обратиться к истории и баснословиям древних; надобно представить великие дела, подобно историкам, или предметы приятные, подобно Поэтам, и поднимаясь ещё выше, при помощи композиций Аллегорических надлежит уметь скрывать под покровом баснословия добродетели величайших мужей и возвышеннейшие из таинств».

Легко заметить, что высокий жанр в живописи (историческая картина) соответствует высокому жанру в литературе (трагедия, эпопея, ода и так дальше), здесь визуальное искусство следует за текстом, опирается на него, становится его «расширением». Важно понимать, что «историческое» содержание картины соответствует не истории, а Истории, обладающей вневременной ценностью, то есть библейским преданиям, мифологическим сюжетам и современным событиям государственной важности, например, военным победам. Здесь художник не подражает сиюминутному, но передает абсолютное, не показывает отдельные моменты жизни, а создает универсальные метафоры законов судьбы. А такие жанры как пейзаж и натюрморт оттеснены на второй план. Ведь они и возникают значительно позже: «Искусство узнало человека до того, как оно занялось пейзажем. Человек был на первом плане и заслонял пейзаж; на первом плане была Мадонна, милая, нежная итальянка с играющим младенцем, а далеко позади нее небо и земля звучали двумя-тремя тонами, как начальные слова “Ave Maria”. Пейзаж, который образует фон умбрийских и тосканских картин, подобен тихому музыкальному сопровождению, когда аккомпанируют одной рукой; не навеянный натурой, он воссоздает деревья, дороги и облака, сохраненные ласковым воспоминанием. Преобладал человек, подлинная тема искусства, и, как украшают прекрасных женщин драгоценными камнями, его украшали фрагментами той природы, которую еще не способны были воспринять в ее целостности».

Внимание к человеку и его жизненному миру обусловливает вкус к «низким» жанрам в Голландии. Эта любовь к посюстороннему, к земному, стала причиной расцвета голландской живописи, и она же стала причиной того, что победивший к концу XVII века академизм на два столетия оттеснит ее на периферию истории искусств. Бросим короткий взгляд на этот интересный поворот.

Когда Семь провинций de facto получают независимость, это вызывает не только экономический подъем, но и утверждение национальной гордости: разбогатевшие «господа мельники и сыровары» так же, как и простые бюргеры, покупали картины, в которых видели отражение собственной жизни, своих взглядов и ценностей. «Высокий» стиль тогда был уместен, скорее, при дворе штатгальтера, а в домах горожан висели картины с грубоватыми анекдотами из крестьянской жизни, натюрморты с рыбой и вином, зарисовки повседневных забот домохозяек – все это пользовалось популярностью. Но уже во второй половине XVII века прежние мещане превратились в патрициев, выросло поколение образованных джентльменов (bourjeois-gentilhomme), которые в юности побывали в Италии и Франции и вернулись на родину знатоками хороших манер и «правильного» языка искусства. Они хотели видеть в своих домах живопись, отвечавшую аристократическому вкусу, то есть, скроенную по лекалам академистов.

Это объясняет, как показывает Жан Блан, успешность Вермеера, сумевшего выработать особенный стиль возвышенного повествования об ординарных событиях, созерцательную манеру рассказа, в котором фигура девушка с письмом в руках или служанка, наливающая молоко, становится такой же благородной, как изображение Юноны или аллегория плодородия. Однако эти стилистические нюансы, которые так хорошо ощущаются нами теперь, законодателям хорошего вкуса времен Вермеера (французам и англичанам) были едва ли понятны, бюргерские дома и их обитатели не были интересны Версалю. Искусство Вермеера и его коллег-жанристов сравнительно невысоко ценилось за рубежом, а в самой Голландии после долгой войны и экономического кризиса в третьей четверти XVII века количество клиентов гильдии Св. Луки, готовых покупать эти роскошные картины, значительно сократилось, «золотой век» подошел к концу.

Только фигура Рембрандта не ушла в тень вместе с остальными нидерландскими мастерами, потому что он, во-первых, выбрал в качестве своей специализации масштабные исторические картины (что само по себе привлекает внимание), и во-вторых, потому что он обходился с этим жанром совершенно нетрадиционным способом, вызывая у знатоков весь спектр чувств от любопытства до ярости. Профессиональных художников, блюстителей академических правил возмущало то, что Рембрандт, выбирая возвышенные сюжеты, относился к ним слишком по-человечески, без показного пиетета: он выстраивает строгую композицию, по всем правилам выводя героев на ярко освещенную «сцену», но сами эти герои, как будто не подходят для «предлагаемых обстоятельств».

Например, «Вирсавия» (1654) кажется самой обычной земной женщиной, имеющей как соблазнительные, так и отталкивающие черты, старуха вытирает ей ноги совершенно обыденно… и все же в этой картине присутствует дух библейской истории: в задумчивом взгляде Вирсавии, в строгой монументальности композиции, в сияющем свете, который пронизывает воздух. Размывание границ между бытовым и абстрактным, разрыв психологической дистанции между нами и библейскими героями, а также темперамент Рембрандта и его готовность нарушать правила «хорошего вкуса» в живописи сделали его мишенью для критики художников-академистов и – героем для художников-романтиков, которые во всем противоречили академикам и ставили самобытность выше соблюдения правил.

В период «бури и натиска» Рембрандта поднимают на щит. Но пока лишь его одного. Остальные же голландские мастера будут оценены по достоинству позже, когда наступит охлаждение к романтизму и его место в авангарде искусства займет реализм. Во второй половине XIX века фокус внимания художников переместится с событий героических и исключительных на события повседневные и реальные, знаменитый теоретик искусства Ипполит Тен, Торе-Бюргер, а вслед за ними другие авторы будут писать о величии «малых голландцев» и о гении Вермеера. Но это будет через двести лет, а в 1650 годы молодой Вермеер пробует пойти проторенным путем мастера исторической живописи.

Рембрандт. Вирсавия. 1654. Лувр.

Питер Пауль Рубенс. Купание Дианы. Ок. 1635–1640. Музей Бойманс-Бенинген.

Якоб ван Лоо. Диана и нимфы. 1648. Берлинская картинная галерея.

Вермеер. Диана и нимфы. Ок. 1653–1654. Маурицхёйс.

«Диана и нимфы» (Ок. 1653–1654) – этот античный сюжет всегда пользовался популярностью как у художников, которые получали возможность поработать с обнаженной натурой, так и у заказчиков: господ привлекало изображение атрибутов охоты и остросюжетных историй о вспыльчивом характере богини, а дам – ее царственная красота. Взглянем на три картины, рассказывающие о купании Дианы.

Сочетание мягкой и волнующей плоти с блеском драгоценных предметов мы видим на картине Питера Пауля Рубенса, одного из главных кумиров эпохи Барокко, умевшего любой сюжет сделать захватывающим зрелищем, при этом не нарушая decorum. Диана на картине Якоба ван Лоо тоже восседает на камне, как на троне, и даже бытовые детали вроде развязанных шнурков ее ботинок или болтовни прислужниц не мешают ощущению торжественности разворачивающейся перед нами сцены. А Вермеер строит рассказ совсем иначе: ничто, кроме диадемы в форме полумесяца, не выдает божественного происхождения героини, персонажи не «позируют», не принимают изящные позы, они совершенно не замечают зрителей.

Было бы ожидаемо увидеть сходство между работой ван Лоо и картиной молодого Вермеера (особенно если мы предположим, что ван Лоо мог быть одним из его наставников), но в реальности вермееровская Диана ближе к Вирсавии, написанной Рембрандтом. В чем именно? Я бы сказала, в характере телесности, в том специфическом подходе к ней, который предполагает понимание и ясное ощущение того, что тело не гипс и не мрамор (какие учатся писать в академиях), а живой, теплый и подвижный организм. Именно поэтому линия здесь не особенно уместна: она схватывает контуры фигуры раз и навсегда, не давая ей дышать. И Вермеер старается нивелировать значение линии в этой работе, равно как и в своих зрелых вещах.

Лидтке видит здесь влияние именно Рембрандта, которому был близок Карел Фабрициус, старший товарищ Вермеера, а Рембрандт, в свою очередь, воспринял живописную технику позднего Тициана, картины которого превращаются в волнующееся море красочных пятен, где ни одной линии уже не найти. «Результатом этого становится смещение акцента с тактильных качеств на визуальные, как будто формы видятся с большого расстояния, как их видит скорее пейзажист, чем мастер натюрморта. Ощущение объема и фактуры ослаблено в пользу более обобщенных эффектов света и пространства».

Одна из удивительных черт «Дианы» Вермеера – отсутствие главного качества живописи XVII века: динамики. Герои неподвижны и, кажется, замер даже воздух вокруг них. Если мы мысленно прочертим центральные оси по вертикали и по горизонтали, то увидим, что композиция картины полностью симметрична, она идеально уравновешена, фигуры размещены так, что возникает две диагонали (в форме косого креста – Х), и любое движение нарушило бы этот баланс.

Такая строгая иератическая композиция в сочетании с золотистым сиянием красок вызывает в памяти религиозные образы, иконы и венецианские мозаики. Однако движению в сторону сакрального противостоят бытовые подробности туалета (очищения ног пемзой), общая меланхоличность и замкнутость персонажей, в первую очередь – самой Дианы. В ее облике нет ничего божественного, да она, похоже, и не стремится произвести на нас впечатление. Если Диана ван Лоо требовательно смотрит на зрителя, показывая свое превосходство, то здесь богиня скрывает лицо в полутени, ее спутники тоже не настроены на взаимодействие, каждый из них погружен в собственные мысли, в которые мы не можем проникнуть. Хотя эта картина довольно большая, нам не удается как следует рассмотреть лица богини и нимф, изображение кажется немного размытым – запомним этот интересный ход, который здесь, может быть, и не вполне уместен, а в будущем станет характерным приемом Вермеера в лучших его работах.

Другая ранняя картина художника – «Христос в доме Марфы и Марии» (1654–1656) – представляет сюжет, описанный в Евангелии от Луки так: «В продолжение пути их пришел Он в одно селение; здесь женщина, именем Марфа, приняла Его в дом свой; у неё была сестра, именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово Его. Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала: Господи! или Тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? скажи ей, чтобы помогла мне. Иисус же сказал ей в ответ: Марфа! Марфа! ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно; Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у неё».

Вермеер. Христос в доме Марфы и Марии. 1654–1656. Национальная галерея Шотландии

Эрасмус Квеллинус II. Христос в доме Марфы и Марии. Ок. 1640. Музей изящных искусств Валенсьена.

Мы видим здесь большее, чем в предыдущей картине, внимание к характерам героев и их душевному состоянию (задумчивый, словно оцепеневший взгляд Марии, мягкая улыбка Марфы) и при этом – полное, как и в случае с «Дианой», пренебрежение к описанию места действия, к материальной стороной истории.

Сравним работу Вермеера с другим вариантом трактовки этого сюжета, который дает нам Эрасмус Квеллинус Младший (или II), кстати, еще один из «претендентов» на роль учителя нашего героя.

Этот художник, прежде бывший одним из ассистентов Рубенса, придает фигурам ясно ощутимую внутреннюю динамику за счет пышных драпировок, облаками окутывающих тело, и пожалуй, здесь есть определенное сходство со «змеящимися» линиями складок в костюмах персонажей Вермеера. Но на этом сходство заканчивается, ведь Квеллинус жаждет показать красоту и богатство дома, где проповедует Христос, а Вермеера интересует лишь смысл проповеди, в этом смысле он тоже «избрал благую часть».

Дом Марфы и Марии нередко становился предлогом для демонстрации всех достоинств бюргерского жилища. Ян Стен, к примеру, работая с этим сюжетом, показывает зрителям серебряную посуду, шахматный рисунок пола, сверкающие чистотой окна («Христос в доме Марфы и Марии», 1655); а Питер де Блот подошел к делу как мастер натюрморта и вывел на передний план «большое угощение», о котором заботится Марфа, написав его с такой любовью, которая несколько противоречит смыслу притчи.

Вермеер избегает подобного многословия, он пишет с библейской простотой, опуская все второстепенное, в том числе фактуры. Как комната, так и одежды персонажей написаны эскизно, художник делает все, чтобы сосредоточить наше внимание на фигуре Христа: Мария и Марфа смотрят на него, он расположен в правой части холста, куда сам собой приходит взгляд западного зрителя, привыкшего воспринимать визуальную информацию слева направо. Лицо Христа – смысловой центр картины. А что же составляет ее композиционный центр? Его рука, жест, указывающий на девушку.

Если в картине «Диана и нимфы» композиционный центр оставлен пустым ради сохранения баланса между совершенно равнозначными левой и правой сторонами картины, то здесь рука Христа является значимым, ключевым элементом сюжета: она напоминает весы, на чашах которых расположились фигуры двух девушек, и более «весомой» оказалась чаша Марии.

Понятие веса здесь становится не только метафорой, но и фактом визуального впечатления: фигура Марии больше по размеру, чем видимая часть фигуры Марфы, она темнее и расположена в нижней части холста – все эти качества заставляют нас воспринимать ее как более «тяжелую». Прибавим к этому и ее статичную позу, напоминающую Меланхолию с гравюры Дюрера.

Интересно отметить, что Альбрехт Дюрер, один из главных героев истории искусства Северного Возрождения, многие годы оставался недоволен своими работами из-за того, что сильный акцент на линии и тщательно выписанных деталях мешал ему создать такие звеняще целостные образы, которые с легкостью получались у итальянцев. Различия между двумя школами, Севером и Югом, заметны с первого взгляда на то, как художники изображали руки, волосы, складки одежд. В XVI веке северяне еще ценили в живописи скрупулезную проработку нюансов материального мира, в этом отчасти звучало эхо готики, а с другой стороны, проявляла себя особая форма религиозности, признающая каждый элемент реального мира сосудом божественного замысла. В картинах ван Эйка, Брейгеля, Босха, ван дер Вейдена – мы видим не образы, а целые миры, построенные художником до мельчайших деталей. Но Дюреру это уже казалось ограничением. Тщательно выписывая каждую мелочь, невозможно достичь звучной силы образов Леонардо и Рафаэля, сила которых была в выделении главного, в величественной манере (maniera magnifica).

Питер де Блот. Христос в доме Марфы и Марии. 1637. Музей Лихтенштейна.

К XVII веку одержимость линией уже была преодолена северянами, голландские художники с легкостью оперировали пластическими массами и нужным для сюжета количеством деталей, однако стремление учиться у итальянцев было по-прежнему сильно. Оно выражалось двояко: одни мастера шли по «правильному» пути академической живописи, к этому моменту ставшей lingua franca придворных художников, другие же последовали за Караваджо с его резкими светотеневыми контрастами, вызывающе натуралистичными подробностями и драматичными сюжетами. В Нидерландах многие художники испытали влияние последнего, сложилось поколение утрехтских караваджистов, с работами которых Вермеер, несомненно, был знаком.

Герард ван Хонтхорст. Сводня. 1625. Центральный музей Утрехта

В картине «У сводни» (1656) исследователи видят как раз пример обращения Вермеера к караваджистским приемам, что выражается в первую очередь в том, как художник подводит персонажей близко друг к другу, смыкает вокруг них рамки холста, оставляет в стороне все второстепенное ради нарастания энергии взаимодействия между фигурами. Здесь это взаимодействие значительно сильнее, чем в двух предыдущих картинах, я бы даже сказала, что сцена находится на самой грани приличия, еще немного, и decorum будет нарушен. Жизнь самого Караваджо, как замечает Евгений Валерьевич Яйленко, была похожа на сюжет плутовского романа, однако в его картинах не найти таких явных эротических жестов, как здесь, движение молодого клиента, положившего руку на грудь девушки, совершенно недвусмысленно.

Вермеер. У сводни. 1656. Дрезденская галерея

Картина «У сводни» чрезмерна не только в этом: в этой композиции верх значительно «тяжелее» низа, ощущение глубины смазано, краски кажутся чересчур яркими и не до конца согласованными между собой, мимика персонажей утрирована, их лица похожи на маски – Вермеер ли это? Большинство исследователей считают, что да. Более того, изображение молодого человека слева считается автопортретом Вермеера, который, как и Рембрандт, мог примерить на себя образ блудного сына. Но исследователи далеко не сразу пришли к согласию относительно этой картины.

В целом нужно сказать, что «открытие» Вермеера – потрясающая детективная история, выявляющая интересные свойства духа того времени, в котором она произошла. Как мы уже отмечали, Вермеер и другие мастера жанровой живописи долго оставались «на обочине» истории искусства, но это не означает, что он был совершенно забыт, Альберт Бланкерт предупреждает нас не рисовать в фантазии образ непонятого гения: картины Вермеера занимали достойное место в коллекциях собирателей искусства в XVII и XVIII веке, его «Молочница» и «Дама в голубом, читающая письмо» были достаточно известными, но не было на слуху само имя Вермеера, его наследие еще не было увидено как единое целое.

Именно в этом, в привлечении внимания к имени и стилю художника – заслуга Торе-Бюргера: «в 1816 году Ван Эйнден и Ван дер Виллиген не могли назвать больше трех полотен Вермеера. Англичанин Джон Смит, автор первых полных каталогов голландской живописи XVII века, не знал его до 1830-х […]. Он [Торе] выбрал имя Вильям Бюргер, немецкую форму слова, имеющего коннотации прогрессивной мысли. Именно под этим псевдонимом он опубликовал в 1866 году в Gazette des Beaux-Arts первое большое исследование, посвященное Вермееру. Оно представляло собой подробный каталог произведений художника и соображения об общем энтузиазме по поводу его искусства». Торе-Бюргера привлекали в первую очередь работы Вермеера, относящиеся к его зрелому периоду, шедевры бытописания «золотого века», а вот ранние работы, о которых мы только что говорили, поначалу не были известны. И потребовалось немало времени для того, что атрибутировать их верно. Парадокс в том, что ранний Вермеер – это совсем не начинающий художник, делающий ошибки, а, наоборот, виртуозный живописец, только это мастер, работающий в манере сильно отличной от характера его последующих работ.

Первой из ранних работ атрибутировали картину «У сводни», Джон Смит и Торе-Бюргер заговорили о ней вполне уверенно, ведь обнаруженная картина была в целом созвучна известным жанровым композициям Вермеера (с замечательным «вермееровским» ковром, который очень помогает специалистам в деле атрибуции).

Хан ван Мегерен. Христос в Эммаусе. 1937

С работой «Диана и нимфы» все оказалось сложнее, поскольку этот мифологический сюжет стоял особняком в творческой биографии художника, и только в 1895 году эта работа получила бесспорную атрибуцию авторитетного специалиста по голландской живописи Абрахама Бредиуса: большую роль здесь сыграло то, что в Лондоне обнаружилось полотно «Христос в доме Марфы и Марии» и потому стало возможно говорить о системном интересе Вермеера к историческому жанру, об «итальянском» периоде в его живописи.

Стремление искусствоведов к систематизации, однако, дало неожиданный побочный эффект, когда в 1937 году на рынке искусства появился новый, прежде неизвестный шедевр Вермеера.

Это была картина «Христос в Эммаусе», которая оказалась нетипично большого формата и несколько экзальтированной в плане художественного языка (говорили даже о сходстве с картинами экспрессионистов), но ученые практически сразу приняли это полотно за подлинник, поскольку в нем было явно влияние Караваджо, и значит, нашлось недостающее звено в цепи рассуждений о ранних итальянских вкусах Вермеера, появился ключ к разгадке тайн «делфтского сфинкса».

Микеланджело ди Караваджо. Ужин в Эммаусе. 1606. Пинакотека Брера.

Сам Бредиус признал, что перед ним «шедевр Йоанниса Вермеера Делфтского и, более того, одна из его самых больших работ… совсем непохожая на остальные его картины, и все же каждый штрих здесь не что иное, как Вермеер».

Однако эта картина была подделкой. Она была тщательно подготовлена Ханом ван Мегереном, который работал над ней как над мистификацией: он хотел не просто сделать фальшивку в духе Вермеера, а создать ту картину, которую ждали и столько лет надеялись отыскать специалисты, он выстраивал легенду. Ван Мегерену удалось это провернуть по нескольким причинам.

К началу XX века Вермеер уже воспринимался на одном уровне с Рембрандтом, он стал национальным героем… и тогда обнаружилось, что в Голландии его картин лишь семь, в то время как в Соединенных Штатах их было уже тринадцать. Государственным музеям Нидерландов было трудно соперничать с американскими магнатами в плане бюджета на закупки, но вот появился шанс восстановить баланс сил: на рынке оказался «Христос в Эммаусе», и цена на эту новую, не имеющую строгой атрибуции работу была пока еще не заоблачной. Директор музея Бойманса (соперничавший с Рейксмузеем, в собрании которого полотна Вермеера уже были) решил заполучить картину, не дожидаясь окончательного вердикта искусствоведов, он собрал нужную сумму, используя ресурсы Общества Рембрандта (созданного незадолго до этого для спасения национальных сокровищ от вывоза за рубеж) и помощь меценатов. Он выкупил картину и устроил помпезную выставку новообретенному шедевру. Сомнения в подлинности теперь были попросту неуместны.

После этого ван Мегерен продал еще пять (!) картин Вермеера, обыгрывающих разные библейские сюжеты, и все они были приняты за подлинники. Приходится признать, что и в середине XX века искусствоведы не были равнодушны к иерархии жанров: и «исторический» Вермеер на время затмил Вермеера-жанриста.

Чтобы точнее увидеть контекст этой истории, нам нужно остановиться на важном понятии мира искусства: на понятии «знаток». Это искусствовед-антиквар, «переезжающий из страны в страну, из музея в музей, много видевший, обладавший великолепной зрительной памятью, необыкновенно восприимчивый к искусству, знаток делал своей специальностью атрибуцию художественных произведений». Большую роль в развитии этой концепции сыграли Джованни Морелли и Макс Фридландер: итальянец предлагал обращать внимание на второстепенные детали в изображении, такие как уши или ногти, которые, во-первых, ученику или копиисту покажутся не стоящими труда, а во-вторых, пишутся мастерами не по канонам, как бы «бессознательно», тем самым выявляя его подлинный стиль, а немец Фридландер, напротив, делал ставку не на аналитическое вглядывание, а на синтетическое впечатление от произведения. «Неопытные новички, – говорит он, – вперяют свой взор в картину и подолгу смотрят на нее, чтобы основательно изучить, но в конце концов вообще перестают что-нибудь видеть, иными словами, они перестают улавливать ее особенности. При долгом рассматривании взгляд устает, и все особенное, специфическое приобретает оттенок нормального, и тогда начинает казаться, что это произведение и не может быть другим, – так пропадает вся прелесть и вся ценность первого впечатления». Разумеется, Фридландер не был наивен, говоря, что лучше смотреть на картину десять раз по 6 секунд, чем минуту без перерыва. Он ценил первое впечатление в качестве гипотезы, которую затем нужно было подтверждать фактами (анализ материалов, стиля, документов и так дальше). Но этот метод дал сбой, когда знатоки встретились с талантливым художником ван Мегереном, который сумел не только искусственно состарить краски, но и создать то самое первое впечатление, которое историки искусства хотели увидеть. Они искренне желали поверить в это, а потом были чертовски пристыжены тем, что восхищались «ранним Вермеером 1937 года».

Факт подделки вскрылся парадоксальным образом: ван Мегерена задержали в 1945 году, когда он проводил сделку по продаже очередного голландского шедевра посредникам Германа Геринга и был обвинен в коллаборационизме. Выбирая между этим обвинением и разоблачением фальсификации, ван Мегерен предпочел последнее. Только ему не сразу поверили. Пришлось ставить следственный эксперимент и доказывать, что именно он был автором картин, которые уже разошлись по авторитетным собраниям в качестве «вермееров».

Этот скандал имел важные последствия не только для популярности Вермеера, которая, как и всегда в случае попадания произведения на передовицы газет, возросла, но и для научных исследований. После аферы ван Мегерена появились более солидные и строго научно обоснованные публикации Питера Свилленса, сэра Лоуренса Гоуинга, Виталя Блоха, Людвига Гольдшайдера, Альберта Бланкерта и их более молодого коллеги Жана Блана, для которых Вермеер уже был не «сфинксом», а сыном своего века, известным в кругу голландских коллекционеров.

Сегодня, когда ажиотаж вокруг имени художника уже не так силен, нам с первого взгляда видно, что «Христос в Эммаусе» никак не мог принадлежать кисти Вермеера. Это, говоря откровенно, плохая живопись, никак не попадающая в дух своего времени: свет слишком ярок, фактуры слабо прописаны, фигуры анемичны и невыразительны, в них нет витальности, энергии полнокровной жизни, которая ощущается в живописи эпохи Барокко.

Эта самая энергия в картинах Вермеера, напротив, ощущается ясно, хотя она и не выплескивается, как у Рубенса, а, скорее, остается подводным течением. Вероятно, именно поэтому историческая картина не стала специализацией художника, с 1657 года он переходит к жанровой живописи, и вот это – настоящий Вермеер.