III. Что думала и чувствовала Франция в период с 1815 по 1828 г

1. «Революция 1848 года всех удивила», – говорил Ламартин, который, однако, сам же ее и предсказал. Он подразумевал, что она оказалась более внезапной и стремительной, чем можно было предположить. Он ожидал бури, а не раскатов грома в ясном небе. Подобное явление объяснялось латентным электричеством и высоким напряжением общественного мнения. Начиная с 1789 г. Франция напоминала раскачивающийся маятник, который отвели в сторону от его положения покоя и который продолжал безостановочно раскачиваться то вправо, то влево. Революция лишила монархию и аристократию власти, передав ее буржуазии. Бонапарт в период Консульства тщетно пытался удержать страну в положении равновесия и примирить обе половины страны. Реставрация воплощала правую фазу колебаний, и ордонансы явились ее крайним положением. Революция 1830 г. представляла левую фазу, за которой вновь последовало неизбежное возвращение вправо. Эти постоянные колебания на протяжении шестидесяти лет держали страну в лихорадочном состоянии, которое не способствовало ее оздоровлению. Однако благодаря возбуждению, которое оно вызывало, люди стали считать здоровье чем-то неинтересным и пресным. Французы выслушали столько прекрасных речей, возвели столько баррикад, столько раз распевали «Марсельезу», столько раз переходили «Альпы и Рейн», что «в их душах постоянно пели медные трубы», и теперь они не хотели жить без запаха пороха и славы. После каждой революции они испытывали усталость, но недолго, а затем, немного передохнув, предавались пылкому возбуждению. Франция могла бы обрести заурядное счастье в настоящем, не лишенном некоторой привлекательности, но она предпочитала грезить о прошлом или мечтать о будущем. Она прислушивалась к истории или к поэтам. Политика, как и литература, как и чувства, тяготела к романтизму.

Рене Шатобриан. Гравюра XIX в.

2. Мы показали, что со времен Руссо во Франции произошла ответная реакция на классический рационализм и распущенность нравов в пользу любви-страсти и безотчетного религиозного чувства. Появился целый пласт предромантической литературы, от «Исповеди» до «Поля и Виргинии», от мадам де Сталь до Шатобриана. Каковы признаки этой литературы и что такое романтизм? Это одно из немногих понятий, которые трудно поддаются определению. Альфред де Мюссе в своих «Письмах Дюпюи и Котоне» уже высмеял все, что можно было о нем сказать. Прежде всего романтизм – это протест. Шелли и Байрон в Англии, Гёте и Шиллер в Германии, Стендаль во Франции видели в романтизме «право и обязанность поколения выразить новую чувственность новой формой искусства, а в классицизме – совокупность правил, которые предусматривают наложение на современную чувственность тех форм искусства, которые были продиктованы чувственностью прошлых поколений». Гёте, прочитав «Систему природы» барона Гольбаха, подлинного творения эпохи Просвещения, не смог удержаться от смеха. В XVIII в. философы говорили человеку: «Ты – разумное творение, созданное понимать то, что понимают другие люди». Человек XIX в., лирик, считает, что чувства отдельной личности являются критерием правды в той же и даже в большей степени, что и всеобщий разум. Шатобриан, защищая и возрождая христианство, обращается не к рассуждающему разуму, а к сердцу.

Сильвестро Валери. Стендаль в униформе консула республики. 1835–1836

3. Переход от одной школы к другой не был внезапным изменением. Один и тот же писатель может быть одновременно человеком XVIII и XIX в. Руссо в «Общественном договоре» тяготеет к XVIII в., а в «Исповеди» – к XIX в. У Байрона, принца романтиков, любимым писателем был Вольтер, король классиков. Стендаль со страстью человека XIX в. проповедовал философию XVIII в. Тем не менее 1815 г. – это веха, и его поколению, которое достигло тогда юношеского возраста, присуще множество общих черт. Это поколение сражалось и страдало. Оно питало великие надежды, и его постигло разочарование. Все представители думающей молодежи переживают «болезнь века». Вертер – это брат Чайльд-Гарольда, который, в свою очередь, послужил моделью для героев Мюссе. После череды великих событий «дети века» ожидают великого обновления и верят, что классическая традиция должна кануть в Лету. В живописи романтизм представлен Жерико, а затем и Делакруа. В литературе Стендаль жертвует Расином ради Шекспира и никак не предполагает, что в 1950 г. его поклонники будут в равной мере восхищаться и Расином, и Шекспиром. Гюго надевает «красный колпак» на устаревший лексикон, изгоняет и разрубает александрийский стих и пытается писать шекспировские драмы. За революционными «днями» следуют «дни» литературные (премьера «Эрнани»). Новые писатели принадлежат к различным политическим фракциям. Стендаль, антимонархист и человек антирелигиозный, в своем романе «Красное и черное» с явной симпатией анализирует чувства юного плебея, еще очарованного наполеоновской эпопеей, который видит, как его мечты рушатся под напором тщеславия возрождающихся каст и тирании конгрегации. Напротив, Гюго и Ламартин в пору своей юности стараются приспособиться к духу Реставрации. Поскольку добиться успеха в новом веке можно, лишь будучи роялистом и христианином, «дети века» пытаются отыскать моральное оправдание такому отношению в сентиментальном возврате в прошлое. Только спустя четверть века, перестав льстить Июльской монархии, Ламартин, а за ним и Гюго вслед за общественным мнением станут республиканцами.

Ахилл Девериа. Виктор Гюго в молодые годы. Литография. 1829

4. Но все партии, даже придерживающиеся классических традиций, несли на себе отпечаток романтизма. Жозеф де Местр – это романтик-монархист, точно так же как Шатобриан – романтик-католик. Классик примиряется с реальностью, романтик от нее бежит. Это бегство принимает различные формы: бегство в пространство или в экзотику; бегство во время или в историзм. XIX в. увлекается историей и черпает в ней вдохновение. Это движение началось в Германии в тот период, когда она была оккупирована революционными войсками. В попытке устоять против пропаганды Французской революции, ориентированной на будущее, Германия обратилась к собственным героическим временам. Потом и Франция, после 1815 г., также погрузилась в свои традиции. В XIX в. по всей Европе интерес к истории усилил национализм. В моду входят исторические романы. Виктор Гюго, Виньи, Дюма-отец вдохновляются примером Вальтера Скотта. Во Франции возникает поколение историков: Гизо, Тьер, Огюстен Тьерри, Эдгар Кине, Мишле. Ламартин и Тьер обращаются к истории для разжигания народных страстей. Подобно великим художникам-романтикам, подобно Виктору Гюго и Гюставу Доре, Мишле немного изменяет и возвеличивает своих героев, но образы, которые он предлагает читателям, столь прекрасны, что они становятся для них портретом самой Франции. Многие поколения французов получат представление о монархии и Великой французской революции именно из его произведений. Он считает, что живописует историю Франции, на самом же деле он рисует душу Жюля Мишле. Но он создает надежную форму для воспоминаний и для чаяний французского народа.

5. Мишле служит примером того, до какой степени историк может завладеть историей. Но это черта не только Мишле – это черта эпохи. Классический писатель растворяется в своем произведении, тогда как писатель-романтик сам выходит на сцену. Теперь он описывает не страсти вообще, а свои страсти. Его личная жизнь вплетается в его драмы и романы, она открывается публике. Самые прекрасные стихи Виктора Гюго, точно так же как стихи Байрона, представляют собой их исповедь. Знаменитое стихотворение Ламартина «Озеро» перекликается с любовным эпизодом из жизни поэта. На что можно ответить, что Альцест открывает Селимене те чувства, которые испытывал сам Мольер к собственной жене. Действительно, искусство никогда не было абсолютно обезличенным, но если классик трансформирует и маскирует свои страсти, то романтик выставляет свои чувства напоказ. Классик старается быть в согласии с честно́й публикой, романтик не считается с публикой и своим пренебрежением покоряет ее. Около 1830 г. человек искусства и буржуа вступают в противостояние, но эта оппозиция весьма поверхностна – французский романтик остается по образу жизни точно таким же буржуа, что частично объясняется социальным, почти жреческим характером французской литературы.

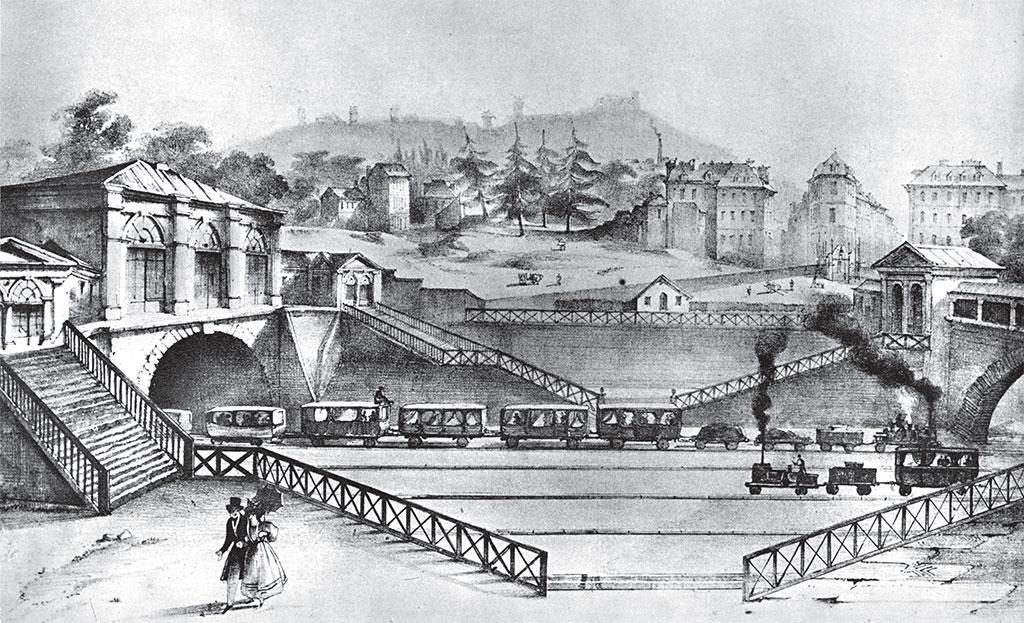

Изгнание романтиков из храма («Комеди Франсез»). На карикатуре изображены Гюго, Дюма-отец, Фредерик Леметр и Рашель. 1838

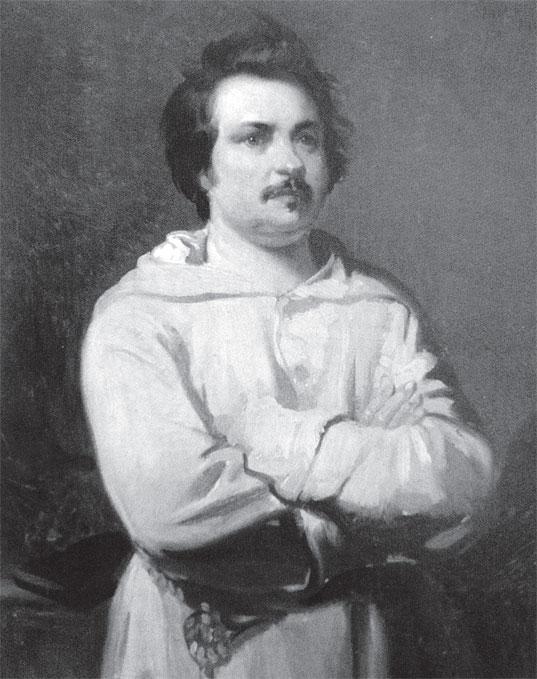

Луи Буланже. Оноре де Бальзак. 1820-е

6. Бальзак является великим историком нравов первой половины века. В его «Человеческой комедии» перед нашим взором проходит вся Франция: провинция с ее политическими интригами, замшелым и высокомерным дворянством, гениальными скупцами, местными музами и вызревающими в тиши страстями; Париж с его мелкими газетенками, с его куртизанками, банкирами, прекрасными и опасными светскими дамами, коммерсантами, судьями, врачами и бандитами. Бальзак, католик и монархист, надеется доказать необходимость моральных и политических традиций, живописуя те излишества, к которым могут привести страсти, когда человек вправе рассчитывать только на собственные силы. Он подтверждает, что правление Луи-Филиппа не было временем великой морали. Не существовало ни глубокой религиозной веры, ни политической убежденности. Только гонка за должностями, стремление к власти, к богатству. Это время промышленной революции, вседозволенности и свободы действий. Это время бальзаковского Кревеля, разбогатевшего торговца, капитана Национальной гвардии, распутника и игрока. Эта буржуазия, особенно в банковской и текстильной промышленности, формирует новый «феодальный строй». В этих богатых буржуазных семьях дело переходит от отца к сыну. Буржуазия эпохи Луи-Филиппа верит, столь же наивно, как некогда аристократия, в свои права главенствующего класса. Этот патронат Божественного права отмечен и своими добродетелями. Он трудолюбив, иногда даже милосерден. Но это милосердие остается снисходительным и плохо скрывает глубокий эгоизм. Англия той же эпохи не намного щедрее. Диагноз, поставленный ей Диккенсом и Дизраэли, столь же суров, как и диагноз Бальзака, но Лондон лучше, чем Париж, сохранял видимость пристойности.

7. Католическая церковь тоже пережила свой кризис романтизма. В XVIII в. ее значение среди придворной и городской элиты ослабело под влиянием доводов и насмешек философов. Но в провинции она сохраняла свой престиж даже во время революции. Бонапарт и Шатобриан – политик и поэт – вернули моду на католицизм среди людей мыслящих. Затем Бональд и Местр, а также бесчинства Карла X вновь его скомпрометировали. Их агрессивный клерикализм пробудил всегда готовый возродиться антиклерикализм, который ярко проявился в разграблении архиепископства. Даже среди буржуазии, находящейся под влиянием христианства, но еще не забывшей своего вольтерьянства, выражалось желание видеть католицизм более либеральным. После 1830 г. священники и миряне – Ламенне, Лакордер, Монталамбер и Озанам пытались заставить Французскую церковь включиться в новый мир. Алексис де Токвиль надеялся примирить «дух свободы с религиозным духом». Тирада постаревшего Шатобриана, возвышенного католика и долгое время неверующего человека, о социализме будущего (в «Замогильных записках») схожа с идеями этого движения. Молодым людям, которых Ламенне принимал в своем поместье Ла-Шене, казалось естественным быть одновременно «кающимися католиками и закоренелыми либералами». Ламенне, осужденный папой, не мог оставаться в лоне Церкви. Трудно примирить принципы революции с доктринами Церкви. Еще долгое время вопрос образования оставался источником конфликтов между Церковью и государством. Реакционный дух конгрегации продолжит свою борьбу против общедоступного христианства из Ла-Шене. Но это движение имело длительные последствия, и социальный католицизм подготовил «христианскую демократию», влияние которой сегодня ощущается во Франции сильнее, чем когда-либо.

Абель Дамуре. Утро в парижском кафе. Литография из журнала «Illustration». 1846

8. К моменту крушения Июльской монархии исторический романтизм уже исчерпал себя. Сознание еще стремилось к уходу от действительности, но скорее в будущее, чем в прошлое. К этому будущему открываются два пути, которые, впрочем, объединяются и сливаются. Быстрое развитие экспериментальных наук, развитие промышленности возрождают веру в прогресс, в постоянно возрастающее движение человечества к счастью. Ренан пишет, но не публикует книгу «Будущее науки». В тот период в каждой коммуне Франции открывается кафе под названием «Прогресс». Романтизм народа сливается с романтизмом науки. Пресыщенные буржуазной жадностью благородные умы, такие как Жорж Санд, с беспокойством наблюдают за соседством несметных богатств и неизбывной нищеты и ожидают от рабочих создания новой Франции. Великие романтики, подобные Ламартину и Гюго, отойдя от своих изначальных консервативных взглядов, эволюционируют в сторону демократических партий. С этого момента Виктор Гюго, под влиянием своей любовницы Жюльетты Друэ, задумывает большой народный роман, который он напишет позже («Отверженные»). Ламартин собирается погрузиться в революцию. Это время великих систем и великих надежд: Фурье, Кабе, Сен-Симон, Прудон предлагают различные формы социализма и коммунизма. Сен-Симон, потомок знаменитого мемуариста, человек выдающегося ума, учитель Огюста Конта и Огюстена Тьерри, обосновал промышленную теорию, которая предполагала, что социальные институции должны иметь своей целью улучшение жизни беднейшего класса и что реформу государства следует поручить промышленникам, потому что у них есть опыт ведения крупных дел. Сен-Симон верит в свободную торговлю, в счастье через развитие технологий и путей сообщения. Вторая империя будет исповедовать эту доктрину. Сен-симоновским промышленникам, как и писателям-романтикам, будущая революция видится лирическим излиянием. «Что создаем мы, господа, что создает наша страна, если не самую возвышенную из поэм?» – спросит Ламартин у студентов на следующий день после февральских событий.

Гонки на велосипедах в Люксембургском саду. Гравюра начала XIX в.

9. На что молодой человек с ружьем в руках ответит: «Хватит болтать!» Писатели, так долго рассуждавшие о народе, знали народ довольно плохо. Под влиянием Французской революции он сильно изменился. Народ сохранил память о двадцати пяти годах, на протяжении которых он то в образе восставшего парижанина, то в образе солдата императора изменял мир. В 1789 г. народ состоял из ремесленников и крестьян, заводских рабочих было немного. Между 1815 и 1848 г. промышленная революция создала пролетариат. Количество паровых машин возросло с 20 единиц до 5 тыс. Рабочее население Франции перевалило за 6 млн. Средняя зарплата была ничтожно малой (1,75 франка за рабочий день продолжительностью в 13 часов). Рабочие не имели права на забастовку. Они ютились в лачугах. «Золотая середина» была золотой только для буржуазии; пролетарии умирали с голоду. Таким образом, пролетариат оказался одновременно и более несчастным, и более сконцентрированным, и гораздо лучше осознающим свою силу, чем в 1789 г. Такие условия способствуют брожению умов. В глазах народа политическая революция становилась просто средством борьбы; пролетариат стремился к социальной революции, которая обеспечит наконец его права: право на труд, право на хлеб, право на защиту его интересов. В 1830 г. он вновь умирал за свободу, но его вновь одурачили, и он искал для борьбы другое знамя. Его советники – Барбес, богатый буржуа-коммунист, и Огюст Бланки, по прозвищу Заключенный, не были такими покладистыми гениями, как Гюго и Ламартин, они проводили свою жизнь в заговорах, в тюрьмах, оба были приговорены к смертной казни, но затем помилованы. Они требовали не парламентской республики, а переворота и диктатуры пролетариата.

Первая во Франции станция железной дороги, Париж – Сен-Жермен-ан-Лэ. 1836

Анри Валентен. Мужская мода времен Июльской монархии. 1840

10. «Конфликт между рабочими и буржуазией – вот сущность характера революции 1848 г.». Рабочая блуза против сюртука, фуражка против шляпы. Тогда классы резко отличались друг от друга как по костюму, так и речью. Не существовало газет для народа, так что чтение не объединяло их лексикон. Писатели-романтики говорили на ином языке, чем крючники с моста Менял. Находясь рядом, и буржуа, и рабочие плохо понимали друг друга, даже не догадываясь об этом. Но буржуазия, принимавшая участие в февральских днях из-за амбиций или из презрения к правительству, проявляла почтительную осторожность по отношению к этим парижанам, которые раз за разом совершали революции. Как отказаться рассуждать о «социальной» революции, когда Ратуша и префектура полиции заняты вооруженными рабочими, опоясанными красными кушаками? «Великий и добрый народ, – писала Жорж Санд, – ты героический в силу своей природы… кроток, как сама Сила!.. Ты будешь править, но правь, о народ, по-братски…» И Ламартин откликался: «Отдавайте сердце, свое сердце, всегда отдавайте народу свое сердце, и взамен народ отдаст вам свое». Именно так. Но прежде чем отдать свое сердце, народ, вспоминая о ловких трюках 1830 г., следил за своими уполномоченными представителями. На этот раз ему не навяжут наместника королевства. Однако для объединения обеих групп и сохранения Франции существовала общая основа: воспоминания и победы. Едва только заговаривали о Вальми или об Аустерлице, о взятии Бастилии или о «трех славных днях», как и тех и других охватывал трепет, они узнавали друг в друге братьев и товарищей по оружию. И мы увидели тот день, когда пролетарий в лохмотьях со слезами обнял Ламартина.

Анри Валентен. Женская мода времен Июльской монархии. 1840