II. Почему Июльская монархия оказалась недолговечной

1. Не существовало больше короля Франции, теперь появился король французов. Его короновали не в Реймсе, а в Бурбонском дворце. Молодость Луи-Филиппа прошла не при дворе, а в армии и на собраниях. Сначала он посещал клуб якобинцев, потом смело сражался при Вальми, но вслед за тем был вынужден эмигрировать, потому что из-за его принадлежности к Бурбонам революционеры относились к нему с подозрением, а роялисты ненавидели как сына цареубийцы. В Швейцарии и Америке он вел полунищенское существование. Своим браком с Марией-Амалией, принцессой Неаполитанской и Королевства обеих Сицилий, крайне набожной легитимисткой, своим протестом против убийства герцога Энгиенского он заслужил наконец частичное прощение королевской семьи. Изгнание и нищета превратили его в человека осторожного и осмотрительного, лишенного иллюзий относительно всех, «кроме собственной персоны». Он стремился стать (и полагал себя) королем, ведущим политику «золотой середины», воплощением компромисса между революцией и монархией. Он гордился отсутствием собственной гордости, играл в добродушие и привлекал царственной непринужденностью обращения. В его дворце Пале-Рояль не существовало даже подобия версальского церемониала. К рабочим он обращался «друзья мои», а к национальным гвардейцам – «товарищи». На одной карикатуре Лафайет говорит ему: «Сир, прошу вас, наденьте шляпу!» С зонтиком под мышкой король-буржуа прогуливался по парижским улицам. Когда его окликали зеваки, собравшиеся под окнами дворца, он появлялся на балконе в окружении своего многочисленного семейства, размахивал трехцветным знаменем и запевал «Марсельезу». Парижан забавляла такая услужливость.

Ипполит Беланже. На баррикадах: События Июльской революции 28 июля 1830 г. Литография. 1831

2. Но если Луи-Филипп заигрывал с народом, то лишь потому, что твердо решил им управлять. Если он согласился быть королем-гражданином, то потому, что хотел быть королем. Его возвела на трон не столько революция, сколько страх перед революцией. Многие его советники с удовольствием забыли бы июльские дни. Герцог де Брольи хотел, чтобы король взял имя Филипп VII, дабы подчеркнуть преемственность режима. «Не было никакой революции, – заявлял Казимир Перье. – Произошла лишь смена личности главы государства». Сам Луи-Филипп был куда менее демократичным, чем можно было судить по его благодушным манерам. Он не потерпел бы во Франции парламентского режима на английский манер. Властный и даже упрямый, он намеревался самолично назначать министров и председательствовать в совете. «Я сам правлю фиакром», – повторял он, и это не сильно отличалось от выражения Людовика XIII: «Это я хозяин лавки». Он проводил свою собственную консервативную и пацифистскую политику. Противник щегольства, смелых нововведений и предприятий, он хотел быть мирным Наполеоном и успокоить других монархов, напуганных Июльской революцией. «Монархия в соответствии с Хартией, – говорил он. – Ни больше ни меньше». Однако он согласился изменить эту Хартию, сделав ее чуть более либеральной.

Франсуа Жерар. Провозглашение правления Луи-Филиппа Орлеанского в Парижской мэрии 31 июля 1830 г. 1831

3. Намерения нового короля были хорошими, но его положение оставалось ложным. В глазах легитимистов, собственной жены, а возможно, и в собственных глазах он оставался узурпатором. Он похитил трон у герцога Бордоского, защитником которого его назначила королевская семья. Его одолевало наивное и скромное желание женить своих сыновей на «легитимных» принцессах. Те, кто, подобно Шатобриану, открыто демонстрировал романтическую привязанность к династии, которую они, впрочем, стали поддерживать только со дня ее падения, без труда выражали Пале-Рояль презрение и покрывали его позором. В глазах обитателей Сен-Жерменского предместья любая дворянская семья, примкнувшая к этому «гнусному режиму», предавала монархию. А участники июльских событий – рабочие, студенты-республиканцы, офицеры-бонапартисты, – по их представлению, восстали просто из любви к приключениям. В крайнем случае эти приверженцы династии приняли бы ура-патриотическую монархию, и если они участвовали в «трех славных днях», то лишь для того, чтобы добиться славы, разорвать соглашения 1815 г., вернуться к естественным границам. «Народ восстал при виде трехцветного знамени, и, несомненно, было бы гораздо легче направить Париж к Рейну, чем к Сен-Клу». Как обычно бывает после каждой революции, июльские мистики расстроились при виде политиков, стремящихся занять или сохранить свои места. «Тяжело было видеть, как все эти люди извлекают выгоду из своей трехцветной кокарды», – писал Виктор Гюго. Кто, вопрошали незапятнанные, поинтересовался мнением французов при избрании короля французов? Половина уже распущенной палаты депутатов, за которой и в полном-то составе стояло всего сто тысяч избирателей, превратила наместника в суверена. По какому праву? Республиканцы, как и монархисты, считали этого славного малого узурпатором.

4. Кто же его поддерживал? На деле Июльская монархия опиралась на новую олигархию – олигархию среднего класса, разбогатевших торговцев и судей торгового суда, финансистов и промышленников, которых переполняла гордость оттого, что они вхожи во дворец. Теперь они уже страстно мечтали о пэрстве. Конечно, новый режим скоро расширит круг избирателей. Вместо ста тысяч Францией будут управлять двести тысяч Попино и Камюзо. Но право голоса никогда не дадут ни поголовно всем гражданам, ни «способным», то есть образованным гражданам, получившим университетские дипломы; не дадут права голоса и национальным гвардейцам, этим гражданам-солдатам, оплоту режима. Даже Гизо, относительно либеральный историк-протестант, возражал против всеобщего избирательного права. «Средний класс, – говорил он, – создает общественное мнение, и он должен управлять обществом. Аристократы находятся за пределами этого общества и плохо его знают. У народа нет времени размышлять, он только требует и жалуется. А у среднего класса есть возможность быть рассудительным и либеральным…» В итоге – правительство среднего класса. Такова доктрина партии, названной «партией сопротивления», которая на самом деле была «партией установленного порядка» – партией Гизо и Казимира Перье. Это сопротивление оборачивалось консерватизмом: сопротивление любым изменениям. На правительство нападали недовольные и среди правых, и среди левых, как это хорошо показано в романе Стендаля «Люсьен Левен». Тьер, один из тех, кто совершил революцию 1830 г., старался приблизиться к «партии сопротивления». «Есть люди, – писал тогда Виктор Гюго, – которые полагают себя весьма передовыми, но на самом деле застряли в 1688 году. Однако не следует забывать, что мы уже давно преодолели 1789 год». Против «партии сопротивления» выступила реформистская и либеральная «партия движения», возглавляемая Лафайетом, Лаффитом и Одилоном Барро, о котором говорили, что это последний «самый церемонный из нерешительных и самый раздумчивый из неосмотрительных». Правее этих двух групп располагались несколько легитимистов. Слева – пылкая парижская толпа. Между ними – третья партия, бессмертное «болото», поочередно то беспомощное, то всесильное; над ними – «замок»; вокруг них – 30 млн французов, которые кормили страну, обогащали ее, защищали, но не имели права голоса. Такое равновесие всегда оказывается неустойчивым.

5. Начало правления было трудным. Революции – это болезни с очень коротким инкубационным сроком и очень длительным периодом выздоровления. Народ, которому однажды удалось победоносное восстание, начинает обращаться к переворотам всякий раз, когда он недоволен. А парижский народ был недоволен. Июльские бойцы провозгласили свои требования, но не получили вознаграждения победителей. На их медалях было выгравировано: «Дана королем». Но разве это не они, напротив, дали ему королевство? Министры Карла X были арестованы. Самые свирепые требовали их смерти. Генерал Домениль, герой на деревянной ноге, комендант крепости Венсен, отказался выдать их толпе. Королю и правительству удалось их спасти, что вызвало беспорядки в Париже. Гизо писал: «Если говорить о крови, то Франция не хочет проливать ее без пользы. Все революции проливали ее во гневе, а не в силу необходимости. И очень скоро пролитая кровь обращалась против них. Неужели сегодня мы пойдем тем путем, который отрицали даже во время сражения?..» Но страсти продолжали кипеть. В ответ на клерикализм, который торжествовал в эпоху Карла Х, возник агрессивный антиклерикализм. В день, когда служили мессу по поводу годовщины убийства герцога Беррийского, церковь Сен-Жермен-л’Осеруа была захвачена и разорена, а архиепископство разграблено. Хотя Луи-Филипп призвал к власти «партию движения» во главе с радикальным словоохотливым банкиром Жаком Лаффитом, мятежи залили кровью Париж и некоторые провинциальные города. После Июльской революции восстали Польша и Италия. Французы хотели бы поддержать этих инсургентов, но правительство отказалось провоцировать европейских государей. В результате – новые волнения. Париж распевал песню Беранже: «Польша и ее верный народ, который столько раз сражался за нас…» Лаффит неуверенно попытался провести несколько реформ. На муниципальные выборы к «цензовым» он добавил «способных»; к другим выборам он снизил ценз, но если эта мера удваивала число избирателей, то не наделяла правом голоса народные массы. А их раздражало создание новой Национальной гвардии, которая должна была состоять из тех французов, которые платили прямые налоги и были в состоянии самостоятельно оплачивать свою экипировку. Эти условия автоматически исключали выходцев из народа и превращали вооруженные силы, как и выборы, в привилегию буржуазии. Таким образом, никто не получил удовлетворения от действий правительства. Его осторожность раздражала «партию движения». Его слабость возмущала «партию сопротивления». Это было «правительство отказа от решительных действий».

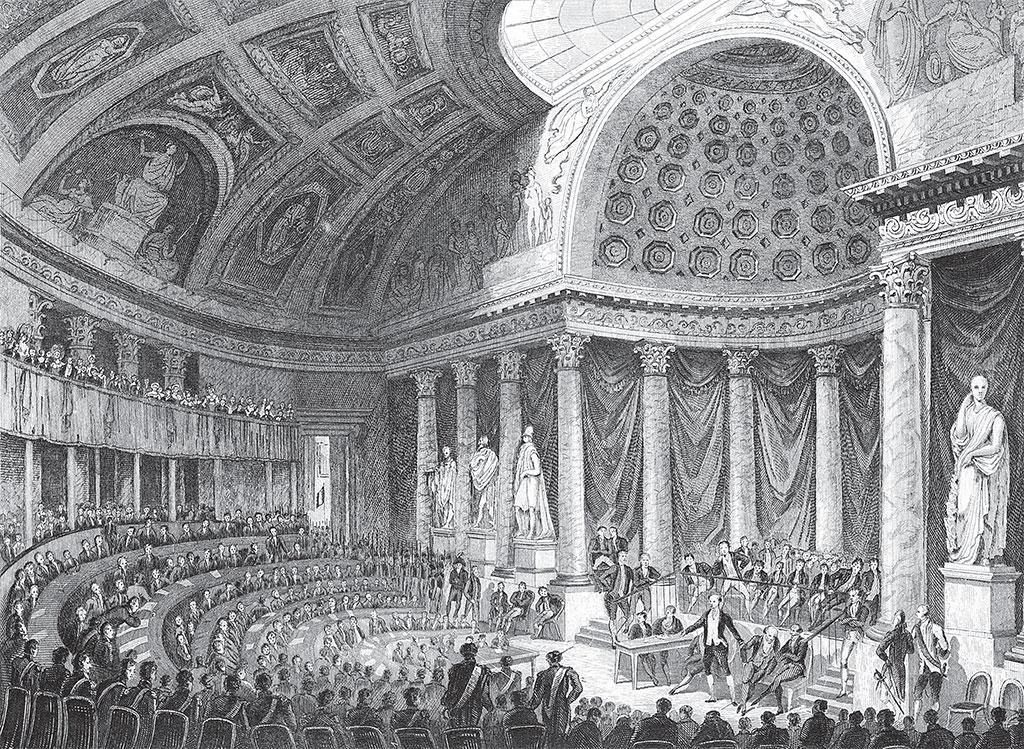

Феннер Сирс. Палата пэров. Суд над министрами правительства Карла X 15 декабря 1830 г. Гравюра. 1831

6. Завоевание Алжира, начатое в последние дни правления Карла X, блистательно продолжалось. Это не нравилось Англии, которая крайне ревниво относилась к любым операциям в Африке, и, чтобы успокоить британское правительство, требовалось остеречься новых политических конфликтов. Кроме того, существовала проблема Бельгии, которая могла перерасти в угрозу. Бельгийцы, восставшие против голландцев, просили защиты у Франции. Может быть, следовало осуществить аннексию и тем самым вернуться к границам, обозначенным революцией? Это только повысило бы престиж короля, но Англия всегда возражала против такого решения. Великая держава в Антверпене! Англия никогда не согласилась бы с этим. У Луи-Филиппа хватило решительности и мудрости договориться с Англией о том, чтобы сделать Бельгию независимым государством, и отказаться от короны для герцога Немурского, своего второго сына, которую предлагали ему бельгийцы. Один из представителей династии Кобургов, Леопольд I, стал королем Бельгии и зятем короля французов, ибо, оставшись вдовцом после смерти своей жены, наследной принцессы Англии, он женился на старшей дочери Луи-Филиппа. Эта осмотрительная политика уберегла Францию от войны, однако каждый француз повторял вслед за Шатобрианом: «Я не могу ходить под ярмом малодушной монархии, которая позволяет унижать Францию». Правительство «золотой середины», которое опиралось одновременно на лавочников и банкиров, возмущало и аристократов, и пролетариев. «Я сомневаюсь, – добавлял Шатобриан, – что свобода будет долго довольствоваться этим блюдом доморощенной монархии. Французы долго держали свою свободу в военном лагере, и она сохранила для их потомков вкус и любовь своей первой колыбели…» Но выборы, явившиеся выражением настроений класса, а не страны, принесли успех, как того и следовало ожидать, «пузатым и толстопузым».

7. Приняв результаты выборов за согласие со своей политикой, король призвал к власти «партию сопротивления» во главе с Казимиром-Перье. Один банкир наследовал другому, но Казимир Перье был настолько же сухим и резким, насколько Лаффит был жизнерадостным. «Бог создал его для бурных и тяжелых времен. Постоянная глубокая душевная озабоченность отражалась на его лице, в поведении, во взгляде, в речах… И своим друзьям, и своим врагам он внушал неизъяснимый страх…» (Ф. Гизо). Казимир Перье сформировал дееспособное правительство. «Франция пожелала, – говорил он, – чтобы королевская власть стала народной. Но она не говорила, чтобы королевская власть оставалась бессильной». Страна почувствовала крепкую руку. Оппозиция пришла в ярость. Начались бунты. Для их подавления чрезвычайные законы не вводились. «Достаточно общего закона», – заявлял Казимир Перье. В тот момент, когда стало казаться, что эта умеренная сила побеждает, господина Перье унесла холера (1832), с которой он бесстрашно сражался, как и со всеми прочими опасностями. Новое министерство (Сульт, Тьер, Брольи, Гизо) продолжало, как все правительства «золотой середины», наталкиваться на недовольство и правых и левых. Справа возникла угроза восстания легитимистов, когда герцогиня Беррийская, мать юного герцога Бордоского, высадилась во Франции, чтобы попытаться поднять на борьбу приверженцев старшей линии в Вандее и других местах. Ее арестовали и поместили в цитадель города Бле, где обнаружилось, что августейшая вдова беременна, что сильно подорвало ее престиж. Тщетно настаивала она на своем тайном браке. Первое «дитя чуда» воодушевило монархистов, но второй ребенок их озадачил. Едва только правительству удалось подавить возмущение правых, как похороны генерала, принадлежавшего к либералам, послужили поводом к республиканскому восстанию, закончившемуся резней в монастыре Сен-Мерри и на улице Транснонен. В 1834 г. восстал Лион, а затем вновь Париж. В 1835 и 1836 гг. произошли покушения на короля. Тем не менее, невзирая на насилия со стороны оппозиции, Июльская монархия продолжала править, частично благодаря таланту таких людей, как Тьер и Гизо, частично в силу существующей коррупции и кумовства. На 450 депутатов приходилось 193 чиновника. Их продвижение являлось платой за их голоса на выборах. Одновременно избиратели, эта новая каста привилегированных, получали субсидии для своей торговли, должности для членов семей и даже покровительство со стороны правосудия. «Что такое палата депутатов? – возникал недоуменный вопрос. – Это большой базар, где каждый обменивает свою совесть на хорошую должность». Скандальное совмещение общественных обязанностей с депутатским мандатом стало для честных людей столь же важной проблемой, как и проблема избирательной реформы. Тот, кто зависит от власти, не может ее контролировать.

Адольф Тьер. Литография. 1840

8. Говорили, что единственная проблема Июльской монархии заключалась в том, чтобы понять, кто будет управлять Францией – господин Тьер или господин Гизо. Тот факт, что «двум великим целям служили два великих таланта», определял две политики режима. Вначале Тьер и Гизо управляли совместно, этакий дуумвират на службе порядка. Оба «великие люди», историки, решительные и мужественные, при необходимости они могли сотрудничать. Но они сильно различались по характеру. Гизо, протестант аскетической внешности, безупречной частной жизни, оставался верным доктринерской партии. Его доктриной был консерватизм с опорой на средний класс и пацифизм с опорой на договоры между Францией и Англией. Тьер, низкорослый марселец, привлекательный и живой, послуживший Бальзаку прототипом для персонажа Растиньяка, женился на дочери своей богатой любовницы, госпожи Дон, и «проницательность этой буржуазной дамы в сочетании с оборотливостью южанина» еще до наступления сорокалетия Тьера выдвинула его кандидатуру одновременно и во Французскую академию, и в председатели Совета министров. Париж забавлялся, глядя на гениального карлика, полагавшего себя «Наполеоном мирного времени». Злословили, что на Вандомской площади однажды появится статуя Тьера, помещенная между ног императора. Однако Париж вынужден был отдать дань уважения Тьеру, когда тот, одержимый жаждой деятельности, завершил строительство Триумфальной арки, украсил обелиском площадь Согласия, подавил бунт верхом на коне бок о бок с генералом Бюжо, после «Истории революции» написал «Историю империи» и противостоял политике Англии. Гизо с упорным постоянством оставался верным основным идеям доктринеров. Тьер, куда менее постоянный, порвал с левыми, которыми до того руководил, нашел опору в третьей партии и стал заигрывать с консерваторами. Он поочередно был сторонником континентальной политики, направленной против Англии, а затем ярым противником Австрии и Меттерниха, когда тот отказал в браке эрцгерцогини с герцогом Орлеанским. В то же время Луи-Филипп, умело использовавший принцип «разделяй и властвуй», с интересом наблюдал за ссорой парламентских партийных руководителей и извлекал из этого пользу для усиления власти суверена. То были опасные победы, ибо каждая из них увеличивала также и его ответственность.

Жозеф-Дезире Кур. Портрет Франсуа Гизо. Акварель. 1851

9. К 1838 г. стало казаться, что положение режима укрепилось. Он продолжал существовать, что уже являлось большим достижением. За него стояли крестьянские массы, потому что режим обеспечивал им мир, благоденствие и хорошие дороги. Гизо улучшил начальное образование, а Тьер привел в порядок общественные сооружения. И наконец война в Алжире усилила престиж королевских сыновей, которые там отличились. Наследник трона герцог Орлеанский слыл либералом, и те, кто не любил его отца, с надеждой ожидали царствования сына. И наоборот, карлисты (легитимисты) оставались враждебно настроенными, тогда как бонапартисты, ободренные торжественным приемом возвращенного праха императора и сентиментальным возрождением наполеоновской легенды, поддержанной поэтами и шансонье, тоже сохраняли свою надежду. Герцог Рейхштадтский (бывший римский король) умер; новый претендент, сын Гортензии и, возможно, Луи Бонапарта, романтический и отчаянно смелый, приходился Наполеону всего лишь племянником; однако достаточно носить имя Бонапарта для завоевания неоспоримого престижа: «Быть одновременно национальной славой, гарантом революции и воплощением принципа власти – это много». Два раза (в Страсбурге, а затем в Булони) Луи-Наполеон пытался поднять французов на восстание. После второй попытки его поместили в форт Гам. Но если этот Бонапарт был временно побежден, то ура-патриотическая традиция империи еще воспламеняла сердца. Тьер, вдохновленный историей, готов был ввергнуть Францию в злоключения и соперничество с Англией, которая поддерживала в Сирии Оттоманскую империю в борьбе против ее вассала, египетского паши Мухаммеда Али. Но король любой ценой хотел мира. Он охотно произнес бы вслед за Альфонсом Карром: «Господин Тьер играет судьбой Франции в орла или решку, и монетка сейчас в воздухе». Луи-Филипп осуждал эти азартные игры. Он заменил Тьера на Гизо, который любил, как и он сам, мир и англичан, говоря: «Для меня очевидно, что сирийский вопрос не является законным поводом для войны». Возобновились франко-английские отношения, и правители обеих стран обменялись дружественными визитами. Тогда начались еще более яростные нападки на короля. Буржуазия его высмеивала, хотя всем была обязана королю. Пацифизм Луи-Филиппа слыл за трусость. Поскольку его голова имела форму груши, то распевали: «Adoremus in aeternum sanctum Phillipoirum…» Карикатуристы и журналисты неистовствовали, стремясь отдалить народ от правительства. «Теперь стало понятно, – писал Генрих Гейне, – что существует нечто более прискорбное, чем страна, управляемая любовницами, и что в будуаре женщины легкого поведения иногда больше пристойности, чем в конторе банкира…» Таким образом, одни сожалели о мадам де Помпадур, другие – о Робеспьере и почти все – о Бонапарте, а самого рассудительного из королей, как обычно, любили меньше всего.

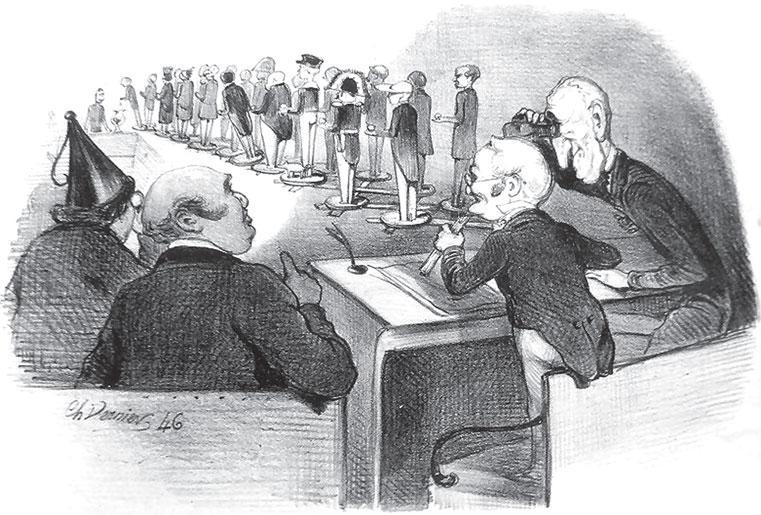

Шарль Вернье. Большие маневры маленького Тьера. Карикатура. 1846

10. Луи-Филипп почти и не пытался заставить себя полюбить. Благодаря ограниченному избирательному праву за ним стояли избиратели, а благодаря субсидиям – палата депутатов. С Гизо, любезным его сердцу министром, он правил фактически единолично. Гизо оставался человеком, созданным «золотой серединой»: благоразумным, реалистом, без мыслей о ложном величии и без всякой напыщенности. Он был умен, имел дворянское происхождение и никакой личной заинтересованности. Его обвиняли в том, что он заявил французам: «Обогащайтесь!» Но это – вырванная из контекста цитата. Он попытался создать во Франции олигархическое правительство наподобие британского. Будучи откровенным англофилом, он все же не был слеп и говорил об Англии, что «это большая страна с большими недостатками». Но он восхищался ею такой, какой она была, как «бульваром свободы», и стремился жить с нею в «сердечном согласии». Французы, в тот период яростные противники англичан, все поголовно считали любые договоренности капитуляцией. Дело Причарда, английского консула-миссионера, арестованного на острове Таити французскими моряками из-за советов, которые он давал королеве Помаре, и для которого Англия требовала компенсацию, чуть не привело к войне. Английское правительство вело себя резко и оскорбительно. Под аплодисменты палаты депутатов Ламартин заявил, что Франция хочет мира, но мира достойного и надежного, французского, а не английского мира. Страна одобряла Ламартина. Король и Гизо, твердо решившие не начинать войну из-за королевы Помаре, согласились на возмещение ущерба Причарду. Их обвинили в трусости. Недовольство еще усилилось, когда, после победы маршала Бюжо над марокканцами в сражении при Исли, Англия, обеспокоенная все более очевидным влиянием Франции в Северной Африке, вынудила Гизо к заключению формального мира с султаном Марокко. При голосовании министерству не хватило всего восьми голосов до большинства. Король попросил Гизо остаться. Луи-Филипп всегда проявлял властность. С возрастом он становился упрямым. Ему было уже семьдесят. Его старший сын, герцог Орлеанский, погиб в 1842 г. в результате несчастного случая с экипажем, а его внук, граф Парижский, ставший наследником трона, достиг к тому моменту лишь четырехлетнего возраста. Второй сын короля, герцог Немурский, возможный регент, не был либералом. Будущее династии уже не выглядело столь надежно.

11. Однако в тот период Европа хотела видеть во Франции устойчивое и осторожное правительство. Германия и Италия стремились к единству, а Австрия, основное препятствие на пути к этому объединению, казалась либералам главной притесняющей силой Европы. Итальянские революционеры обратились к Франции. Гизо и король отказывались вступать в войну с Австрией. У них были на то основания, но, едко атакованные оппозицией, они использовали для своей защиты неудачные средства. Коррупция продолжала расти. Министр общественных работ, при посредничестве бывшего военного министра, продал за 100 тыс. франков концессию на соляную шахту. Актрисы выпрашивали у депутатов привилегии, а мелкие газетенки распространяли скандальные анекдоты. У Бальзака мы находим массу таких подробностей, и все они достоверны. Многим французам все это внушало чувство отвращения и грусти. Оппозиция проникла в те круги, которые до тех пор казались в основном консервативными. Среди католиков, таких яростных легитимистов во времена Карла X, набирала силы Либеральная партия, руководители которой – Ламенне, Монталамбер и Лакордер – хотели сблизить духовенство с народом и «отделить трон от алтаря». А между тем высшее духовенство, борясь против Университета, возрождало антиклерикализм. Епископы упрекали Университет в воспитании атеистов; Мишле и Эдгар Кине в своих лекциях осуждали иезуитов и инквизицию. Опасность этих разногласий заключалась в том, что часть буржуазии давала своим детям образование в Университете, тогда как другая часть – в религиозных учреждениях, что изначально разделяло молодых французов. В результате повсюду царила досада и стремление к переменам.

Оноре Домье. Гаргантюа. Карикатура на Луи-Филиппа. 1840-е

12. В 1794 г., во время Термидора, страна, уставшая от насилия революции, мечтала о Реставрации. В 1845 г. страна, уставшая от материалистической коррупции, вспоминала только об идеализме революционеров. Тьер и Минье начали их историческую реабилитацию, «История жирондистов» Ламартина ее завершила. В начале карьеры Ламартина трудно было себе представить менее «передового» писателя, чем этот дворянин-виноградарь, секретарь посольства и династический поэт. Но смесь честолюбия и энтузиазма полностью его изменила. «Можно предположить, – писал он, – что бурный поток террора приставит меня к разбитому кормилу». Ламартин предчувствовал, что назревает революция, и ожидал ее с веселым беспокойством. В 1846 г. Луи-Филипп, добиваясь нового объединения французских и испанских домов через заключение княжеских браков, охладел к Англии и нарушил договор о «сердечном согласии». Пальмерстону, проводившему в Европе радикальную политику, не нравилось натыкаться на своем пути на консерватизм Гизо. Итак, оппозиция Англии французскому режиму казалась тогда неизбежной. Для Пальмерстона не составляло труда восстановить либералов и даже Тьера против правительства, играя на симпатиях французов к европейской революции. Обоснованный договор с Австрией задевал исконные интересы страны. «В тот день, когда король подписал согласие на испанский брак, – говорил Ламартин, – он подписал в моем представлении почти неизбежное отречение своей династии в будущем… Король – сумасшедший, господин Гизо – надутое тщеславие, а господин Тьер – флюгер. Общественное мнение – это продажная девка, а народ – Жеронт. Но для многих комедия вскоре обернется трагедией…» Ламартин не боялся трагедии, при условии, что он не станет ее главным действующим лицом. Его книга о жирондистах заканчивалась восхвалением террора. Конечно, были невинные жертвы, но «на их крови взошли вечные истины».

13. «История жирондистов» имела необычайный успех. Ее революционный романтизм служил утешением на фоне прозаичных низостей режима Луи-Филиппа. Наступила эпоха реформистских банкетов, на которых ораторы требовали во время десерта всеобщего избирательного права. Кобден, недавно приезжавший в Париж, объяснил французам технологию организации волнений с требованиями реформы, которые в 1832 г. привели в Англии к успеху. Во всем королевстве множились банкеты и речи. В Маконе Ламартин произнес: «Будьте уверены, эта королевская власть падет, и не в крови, а угодит в свою собственную западню. И после революции свободы и контрреволюций славы вас ждет революция общественного сознания и революция презрения». Сам Тьер из ненависти к Гизо начинал склоняться в сторону левых и желал катастрофы, хотя прекрасно осознавал ее опасности: «Меня могло бы порадовать только постоянное ослабление этого контрреволюционного министерства. Оно подобно кораблю с пробоиной, который у нас на глазах с каждой минутой все глубже и глубже погружается в пучину». При подлинно конституционной монархии опасность была бы невелика: королю стоило лишь сменить кабинет министров да провести избирательную реформу. Но Луи-Филипп правил единолично и лично выступил с нападками на оппозицию. Чтобы избежать революции, монархическая оппозиция высказывалась за реформу. Республиканская и социалистическая оппозиции, наоборот, надеялись, что волнения, связанные с требованием реформы, приведут к революции. В феврале Гизо запретил очередной реформистский банкет в Париже. Ламартин решил на него пойти, несмотря на запрет: «Даже если бы опустела площадь Согласия и все депутаты должны были бы отказаться от своих обязанностей, я пошел бы на банкет один, в сопровождении лишь своей собственной тени». Тень ничего не меняла; да и как он мог от нее отказаться? Но это была тень поэта, а в тот период французы изголодались как раз по поэзии. Другие депутаты не явились. Студенты и рабочие заняли площадь и сожгли стулья в Тюильри (21 февраля 1848 г.). 22 февраля по улицам шли толпы с криками: «Долой Гизо! Да здравствует реформа!» Ночью в рабочих кварталах возникло несколько баррикад. Национальная гвардия, посланная на усмирение волнений, также кричала: «Да здравствует реформа!» Подобное охлаждение со стороны буржуазии имело серьезные последствия для буржуазного правительства.

14. Обеспокоенный король вдруг почувствовал приверженность к конституции. Он отправил в отставку Гизо и призвал реформатора Моле. Луи-Филипп полагал, что все улажено и что большинство французов этим удовлетворятся. Но вечером 23 февраля, во время демонстрации перед домом Гизо на бульваре Капуцинок, один из участников выстрелил из пистолета, на что войска ответили залпом огня. Человек двадцать мужчин и женщин упали, сраженные пулями. Пять трупов погрузили на телегу и при свете факелов возили всю ночь по городу. Толпа взывала к отмщению. Моле отказался формировать кабинет министров. Король призвал Тьера, который в начале мятежа из ненависти к Гизо осветил все окна своего дома, затем Одилона Барро, а командование армией поручили маршалу Бюжо, крайне непопулярному в Париже. Поскольку они согласились сотрудничать с режимом, толпа освистала Тьера и Барро, которым рукоплескала еще вчера. Усталые и деморализованные солдаты дрогнули. Тьер посоветовал королю уехать в Сен-Клу и там собрать войска для наступления на Париж. Осаждать город, а не вести уличные бои. Луи-Филипп попробовал показаться верхом на лошади, но, плохо встреченный Национальной гвардией, вернулся во дворец и под давлением сыновей отрекся в пользу своего внука, графа Парижского. Именно к этому стремились такие люди, как Виктор Гюго, который хотел сохранить трон и с нетерпением ожидал регентства молодой герцогини Орлеанской (Елены Мекленбургской), умной и либерально настроенной принцессы. По совету друзей герцогиня вместе с двумя детьми отправилась в Бурбонский дворец. Она была хорошо встречена депутатами, но вслед за тем вооруженная толпа захватила зал. Ледрю-Роллен, депутат-социалист, предложил сформировать Временное правительство. Его поддержал Ламартин, зачитавший список имен, который народ одобрил овацией: «Дюпон из департамента Эр, символический старец; Араго, рассудительный ученый; Ламартин, поэт; Ледрю-Роллен, Мари, Кремьё, Гарнье-Пажес. Однако в то же самое время социалисты создавали в Ратуше другое правительство. Всеми силами требовалось избежать того столкновения ассамблеи и Коммуны, которое залило кровью Первую республику. Правительство Бурбонского дворца спешно включило в свои ряды несколько человек из Ратуши: Луи Блана, умного человека, но без всякого политического опыта, автора книги «Организация труда», в которой он защищал право на труд, равенство зарплат, выкуп государством промышленных предприятий и их управление коллективными советами; а также Марра́, Флокона и таинственную личность, рабочего Альбера, элегантного, молчаливого и очень сдержанного. Июльская монархия выжила.

Изображение Луи-Филиппа на монете 1847 г.

15. Но она умерла от «недостатка блеска». Франция, приученная революцией и империей пожинать славу, нашла бесцветным и смешным этот пацифистский до услужливости режим. Говорили, что «Франция скучает». Спасительная, но труднопереносимая скука. Страна полагала себя униженной. Средний класс «понемногу превратился для остальной части населения в мелкую аристократию, заурядную и коррумпированную, и казалось позорным позволять ей управлять страной» (А. Токвиль). Вся молодежь, все образованные люди отдалились от династии. До смерти герцога Орлеанского на него еще надеялись такие люди, как Гюго. После его смерти им некого стало любить. Гизо, весьма уважаемый, проводил политику, которую считал реалистичной и которая не принимала в расчет факт существования идеализма. Англия некстати потребовала от этого правительства, столь для нее дружественного, ряда последовательных капитуляций, которые должны были привести к падению режима. Журналисты и памфлетисты подменили в умах народа образ самого умного из королей вульгарным и смешным персонажем. Коррупция определила неизбежность возникновения оппозиции среди лучших людей страны; этим воспользовались амбиции остальных. Власть, происхождение которой не было легитимным, могла держаться только на славе или на силе. Но она проявляла лишь здравый смысл. Этого было недостаточно. Луи-Филипп подарил Франции несколько самых счастливых лет в ее истории, но французы не живут счастьем. В 1848 г. в Париже вновь началась эпоха авантюр. Оставалось понять, последует ли за Парижем провинция.