IX. О том, как Франция оказалась в 1789 году на грани революции, далее не подозревая об этом

1. Революция, которая представляет собой смену правящего класса, может произойти из-за провала политики правящих лиц: вследствие чрезмерной несправедливости и нищеты или военного поражения. Но некоторые революции начинаются в результате сдачи своих позиций элитой, больше не верящей ни себе самой, ни в свои права. В 1788 г. Франция оставалась самым могущественным государством Европы. В ней было 26 млн жителей, то есть 16 % всего населения континента, в то время как в Великобритании насчитывалось едва 12 млн, а в Пруссии – 8. Она только что выиграла войну в Америке. Никогда еще не был столь велик ее военный и морской престиж. Победы революционной армии будут обеспечены не только необыкновенной энергией Комитета общественного спасения, но и скрытой силой нации и боевым вооружением, оставленным прежним режимом. Во всей Европе сказывалось влияние французских писателей и художников. Стало быть, нечего и говорить о внешнем провале. Ощущалось ли внутри страны угнетение со стороны монархии? Официально монархия была абсолютной, но на деле вот уже пятнадцать лет, как у власти были либералы. Нечего и говорить о том, что Мальзерб, Тюрго, Калонн, Неккер, Ломени де Бриенн не были тиранами. Однако Франция кипела недовольством, и ее правительство потеряло всякий авторитет. Почему же?

2. Прежде всего потому, что прежняя (неписаная) конституция королевства больше не действовала. Мог ли король созвать Генеральные штаты? Да, но с 1614 г. он их никогда не созывал. Мог ли парламент потребовать соблюдения обычаев? Да, но сам парламент превратился в защитника привилегированных. Нация не испытывала враждебности к монархии, об этом не было и речи. Это все еще была та же монархия, которая пресекла злоупотребления и смирила феодалов. Это монархия объединила Францию и залечила ее раны и после Религиозных войн, и после Фронды. Страна возлагала на короля все свои надежды, но только при условии, что король является составной частью страны. Она готова была передать своему государю все полномочия для создания «того правительства, которое всегда будет самым популярным во Франции, – правительства людей умных и людей здравомыслящих» (А. Токвиль). Но все ожидали от короля, что он подчинит себе привилегированных и защитит народ от той администрации, которая становилась все более и более непопулярной. Даже феодальные устои оставляли приходам и деревням больше свободы, чем интенданты. Габель (монополия на соль), налог на продукты, талья – все служило поводом для постоянных розысков, которых так страшился французский крестьянин, оберегающий секреты своего хозяйства. Все французы дружным хором кричали: «Да здравствует король!» – но они взывали к королю-защитнику, а не к королю-эксплуататору.

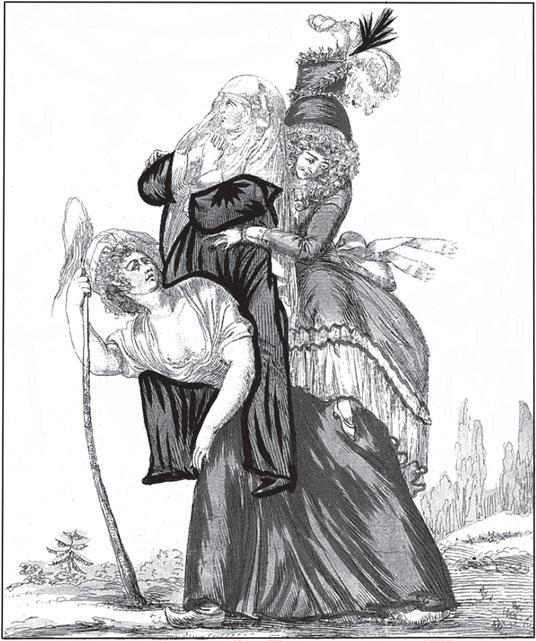

Народ Франции несет на спине священничество и дворянство. Карикатура. 1789

3. Теперь феодальные пережитки казались общественному мнению просто нетерпимыми. Некогда дворянам в обмен на их службу в армии было предоставлено освобождение от налогов. Но уже очень давно сеньоры перестали защищать свои домены силой оружия. А с тех самых пор, как стали жить в Версале, они даже перестали ими управлять. В 1789 г. богатые и могущественные нотабли уже не проживали в своих землях; те же, кто еще оставался в своих поместьях, были бедны, и интенданты совсем с ними не считались. В Англии крупные сеньоры, политические руководители страны, сотрудничали с буржуазией. Во Франции многие представители буржуазии были гораздо богаче, чем дворяне. Они читали те же книги и получали то же самое образование. Оба класса использовали один и тот же словарь и самозабвенно говорили о «чувствительности» и «добродетели», но, несмотря на это идеологическое сходство, между ними существовало глубокое социальное неравенство, с которым буржуазия уже не хотела мириться. Дворянин, даже просвещенный, всегда чувствовал свое превосходство. Ривароль говорит: «Страну возмущал не деспотизм, а предрассудки дворянства». «Женитьба Фигаро» ясно показала, какую форму принимала неосознанная заносчивость крупного сеньора, даже самого любезного. У графа Альмавивы оставалось не много местных привилегий: быть судьей, который никогда и никого уже не судил, иметь голубятню, кое-какие права на охоту и рыболовство и некоторые права на браконьерство в области нежных чувств. Но он был освобожден от налогов, и эта привилегия казалась – и вполне обоснованно – возмутительной. «Разрушив часть феодальных институтов, во сто раз сделали более ненавистным то, что оставалось» (А. Токвиль). Доказательством может служить тот факт, что единственными приверженцами старого режима оставались те провинции, где сохранились настоящие феодальные устои. В остальных местах повсюду набирало силу движение против дворянства, которое все еще пользовалось привилегиями, хотя уже и не выполняло никаких обязанностей.

Народ Франции несет на спине священничество и дворянство. Карикатура. 1789

4. В не меньшей степени, чем политические, были поколеблены и религиозные устои. Большинство населения оставалось все так же тесно связанным со своими церквами и со своими кюре. Но и само духовенство было затронуто окружающим безбожием. Многие крупные сеньоры ненавидели фанатизм. «Вольтер увлек за собой наши умы, – говорил один из них, – Руссо затронул наши сердца; мы испытываем тайную радость, когда видим, как они нападают на старое сооружение, которое кажется нам смешным и патетическим». Церковь не только была освобождена от налогов, но и взимала десятину с урожаев. Почему? Что давала она в обмен? Конечно, она содержала церкви и несла расходы по образованию, но конкретная работа выполнялась затрапезными, плохо оплачиваемыми кюре, тогда как придворные епископы и аббаты, не выполнявшие никаких духовных служений, получали огромные доходы, разъезжали в каретах и часто вели жизнь совсем не поучительную. Кардинал де Роган, Ломени де Бриенн приводили верующих в негодование и вызывали, к сожалению, больше толков, чем другие, скромные и набожные прелаты. Мелкое духовенство возмущалось такими несправедливостями и подписывалось на Энциклопедию. В деревнях люди оставались католиками, но, сохраняя свою веру, они проявляли враждебность по отношению к политическим привилегиям духовенства, а особенно к религиозной нетерпимости.

5. В 1788 г. Франция жаждала великих перемен не потому, что была несчастна, а потому, что в целом она была довольно благополучна. Относительное процветание порождало чувство неблагодарности к тем институтам, из которых родился этот порядок и которые теперь рассматривались как постыдные пережитки. Никто не замечал, что эти же пережитки служили опорами и контрфорсами всего сооружения. Если бы какой-нибудь мудрец указал Неккеру на ту опасность, которую несло разрушение последствий славного прошлого, то он ответил бы: «Нужно рассчитывать на человеческую добродетель». У Артура Юнга, британского путешественника и внимательного наблюдателя, была совсем другая и чисто английская реакция. «Я никогда не пойму, – писал он, – как могут люди проигрывать в кости такое богатое наследство, рискуя быть заклейменными как самые оголтелые авантюристы, когда-либо внушавшие ужас человечеству…» Никто не заботился о том, какова была бы реакция толпы, если бы вдруг смели все барьеры. Никто не представлял себе этой реакции, потому что со времен Фронды во Франции не было больших потрясений. Все полагали, что американская революция – это модель любой революции. В ней видели пример свободного общества, с кажущейся легкостью построенного на абстрактных принципах. Лафайет и его друзья – молодые офицеры дворянского происхождения, вернувшиеся после американской кампании, – создали в самом сердце правящего класса центр пропаганды своих новых идей. Умеренность Джорджа Вашингтона скрывала от них опасность политической катастрофы. Лафайет искренне верил, что Франция, не подвергаясь серьезным потрясениям, может подражать Америке. Губернатору Дофине, который советовался с ним по вопросам образования, он рекомендовал начинать излагать историю Франции с 1787 г. Он настолько не предусматривал возможности кровавой революции, что жаловался скорее на безволие французов. «Проблемы Франции, – писал он Вашингтону, – разрешить тем труднее, что ее народ, кажется, совсем не готов обратиться к крайним мерам. „Свобода или смерть!“ – этот призыв немоден по эту сторону Атлантики». Через несколько лет этот призыв станет настолько моден, что сам Лафайет, только потеряв свободу, избежит смерти.

6. Просвещенное меньшинство верило, что сможет сохранить контроль над всем революционным процессом. Оно не понимало, до какой степени случай Вашингтона (когда умеренный руководитель сам кладет конец им же начатой революции) является единичным во всей истории. Через книги, через памфлеты, через общества мыслителей новые идеи проникли в среду буржуазии. В Париже уже открывались политические clubs, наподобие клубов Бостона, американских клубов. В коллежах молодые люди воспитывались на Руссо. В коллеже Людовика Великого преподавали Робеспьер и Камиль Демулен, в коллеже города Труа – Дантон и Бюзо, у членов конгрегации Оратории в Суассоне – Сен-Жюст. В распространении новых идей ощущалось и тайное иностранное влияние. Англия, которая стремилась взять реванш еще со времен поражения при Йорктауне, способствовала всему, что могло бы ослабить французскую монархию. Все поведение тогдашней Европы может быть названо аморальным. «Правительства видели в революции в каком-нибудь иностранном государстве только частный кризис; и они расценивали ее в соответствии со своими интересами, они подогревали ее или старались усмирить, в зависимости от того, состоял ли их интерес в том, чтобы поддержать это государство или же, наоборот, ослабить его» (А. Сорель). Верженн боролся в Женеве против той самой демократии, которую он поддерживал в Америке. «Инсургенты, которых я изгоняю из Женевы, – говорил он, – являются английскими агентами, тогда как американские инсургенты – наши друзья на долгие времена. Я по-разному обращаюсь с теми и с другими, исходя не из их политической системы, но исходя из их отношения к Франции. Вот каковы мои государственные интересы». Однако, следуя той же логике рассуждения, в интересы Английского государства вовсе не входило опасаться революции во Франции; наоборот, она рассматривалась как желательная. Через такие циничные действия, как раздел Польши, европейские государи открывали путь революции, которая, «для того чтобы свергнуть их троны и потрясти их империи, должна была бы просто обратить против них их собственное поведение и следовать их же примерам» (А. Сорель).

7. Если говорить о французах, то в 1789 г. только очень немногие желали создания конституционной монархии, подобной англосаксонской. Эти немногие считали, что король должен контролировать свою знать, а общественный здравый смысл должен контролировать короля. Но как должен быть выражен и применен этот здравый смысл? Кроме нескольких великих умов, таких как Монтескьё и, позднее, Мирабо, философы не потрудились изучить ту систему гарантий, которая защищает английские или американские свободы. Вольтер познакомился с ними самым поверхностным образом. Французские экономисты до небес превозносили абсолютную монархию. «Положение Франции, – говорил один из них, – несравненно лучше, чем положение Англии, ибо здесь можно осуществить те реформы, которые в один момент изменят все государство, тогда как у англичан таким реформам всегда могут помешать их партии». Они уже не верили, что монархия проистекает из Божественного права, но они ее принимали и в деле реформирования Франции рассчитывали на «демократический деспотизм» (А. Токвиль). Они принимали только ее бюрократическое устройство и централизацию. Они не видели, что американские свободы ведут свое происхождение из Town Hall (городской совет) и из свободных местных институтов. Если они и употребляли слово республика, то только в его латинском значении – «общее дело». Они не принимали во внимание ни суд присяжных, ни Habeas Corpus, ни тайное голосование – краеугольные камни англосаксонской системы. Когда Лафайет сказал, что по поводу ассамблеи нотаблей создана игра слов not able, то он даже не подозревал, до какой степени эта эпиграмма соответствовала действительности.

8. Тэн утверждает, что классический и абстрактный ум, создав для универсального человека доктрину об общественном договоре, всех остальных увлек в неизбежное разрушение старого режима. Это блестящее описание не соответствует фактам. В 1788 г. направления, по которым будет развиваться революция, еще не имеют никаких очертаний. Она ни в чем не похожа на русскую революцию, направляемую непреклонным и доктринерским духом к точно намеченной цели. Французы эпохи Людовика XVI рассчитывали подправить свой дом, а не разрушить его. Они испытывали отвращение к религиозной нетерпимости и социальному неравенству, но продолжали уважать своего государя. Почему же революция против остатков феодализма свершилась во Франции, где дворянство уже утратило всякую власть, а не в Венгрии, Польше, Австрии или Пруссии, где феодализм оставался еще на средневековом уровне? Как раз по этой самой причине. Потому что «в этой стране Франции, в силу урбанизации, эпикурейства, изнеженности, было полностью размыто представление о том, что представляет собой богатство, величие по праву рождения, собственность, приличный человек» (Малле дю Пан). Потому что у дворянства не было уже ни силы, ни желания защищаться, потому что это дворянство, ведя в Версале жизнь подчиненную, было полностью оторвано от нации; потому что, после того как Париж превратился в мозг нации, парижское восстание могло смести режим; потому что, когда, начиная с правления Людовика XIV, полностью прекратилась продуктивная общественная жизнь, французы, сами того не подозревая, оказались готовы развязать кровавую революцию, к которой никогда не стремились даже те, кто ее начинал.

9. Чего же хотели французы? Они хотели того, что у них уже некогда было, – короля-заступника, который навел бы порядок. В своей истории они уже неоднократно наблюдали, как после великих волнений собирались Генеральные штаты, высказывали пожелания, а король воплощал эти пожелания в жизнь. Таковы были реформы Лопиталя, Сюлли, реформы Ришелье после 1614 г. и даже реформы Кольбера (без созыва штатов) после Фронды. Монархия могла существовать только в том случае, если король оставался арбитром. В этом смысле отмена Нантского эдикта «положила начало закату монархии». Она должна была «существовать ограниченной или вообще больше не существовать». Но к тому же она должна была оставаться решительной по отношению к мятежникам. Людовик XI усмирил удельные династии, Генрих IV – религиозные партии, Ришелье – партии политические, Мазарини – принцев крови, Людовик XIV – парламенты. От Людовика XVI ожидали, что он усмирит последних – привилегированных. Третье сословие приобрело богатство, культуру, власть. Оно надеялось на равенство прав и на возможность для талантливых людей делать карьеру. Оно требовало также упразднения тех барьеров, которые мешали капиталистическому либерализму заменить собой средневековую экономику. Новая элита – буржуазия, богатая, деятельная, образованная, но политически униженная, стремилась заменить старую французскую элиту – дворянство, которое не выполняло своих обязанностей правящего класса, предаваясь развлечениям и наслаждаясь достижениями культуры. Даже ради своей защиты оно было уже не в состоянии применить силу. Иными словами, оно было обречено.

10. Беспорядок в финансах, который сначала вызвал необходимость созыва Генеральных штатов, а затем развязал революцию, был не причиной волнений, а всего лишь симптомом болезни. Дефицит стал непоправимым только из-за невозможности обложить налогом богатые классы – дворянство и духовенство. Отказ привилегированных слоев, позиция парламентов, поддерживавших это неподчинение государству, недовольство общественного мнения несостоятельностью властей – вот что вызвало необходимость столь глубоких перемен. Но король Франции вполне мог бы возглавить эти перемены, как это неоднократно случалось в истории британских государей. Ему принадлежало право обеспечить ненасильственный переход власти от одного класса к другому. Если бы Людовик XVI занял такую позицию, то монархия была бы спасена. Но король мог стать и защитником тех классов, которым грозила опасность, – в этом случае он был обречен погибнуть вместе с ними.