VIII. О том, как при Людовике XVI благие намерения привели к слабости власти

1. При абсолютной монархии все заключается в личности короля. Каков государь, таков и режим. При Генрихе IV абсолютизм представлялся вполне закономерным, при Людовике XVI он показался невыносимым. И не то чтобы король был недостойным. Вовсе нет. Он испытывал постоянное желание творить добро, он был набожен, целомудрен, любил свой народ. И к тому же далеко не глуп. Он знал историю, географию, английский язык. Но ни правление, ни политика его совершенно не интересовали. Он был скорее потомком Лещинских и саксонцев, чем Бурбонов. У него, неповоротливого умом и телом, с явной склонностью к тучности, было только два явных пристрастия: охота и слесарное ремесло. «Его Нерешительность» у всех спрашивал совета. Что нужно делать? «Делать из себя короля», – ответил ему однажды Ривароль. Как только Людовику казалось, что он загнан в угол, он, как и все застенчивые люди, начинал грубить, и это больно ранило окружающих. Чаще всего он дремал, утомленный верховой ездой и наковальней. Ради скрепления союза с Австрией в шестнадцать лет Шуазёль женил его на эрцгерцогине Марии-Антуанетте. В Париже праздники по поводу брачной церемонии проводились в состоянии паники. Атмосфера тревоги охватила молодую чету. Мария-Антуанетта обладала изяществом и достоинством. Ее царственная мать приказала ей быть всем угодной и воздействовать через голову своего супруга на французскую политику. Поэтому она старалась, и очень долго безуспешно, соблазнить этого неотесанного юношу. Казалось, что ее муж был в ужасе от практических подробностей любви. Она обратилась к женской дружбе: к слабой и очаровательной Ламбаль, позднее – к опасной Полиньяк, а затем – к своему деверю, графу д’Артуа. Став королевой, она хотела продолжать «доставлять себе радости частной жизни». Это ранило тех, кто не попал в число друзей. Отсюда возникали пересуды и сплетни. С самого начала царствования у этой молодой женщины, достойной быть любимой, появились непримиримые враги. Как только она вышла из своего зачарованного уголка, то обнаружила всю злобу окружающего мира Ее реакцией была реакция раненой гордости: возмущение против подлости, против злобы оскорблений. Король прощал слишком много, королева – недостаточно. Когда она была вынуждена признать слабость «своего бедного муженька», она опечалилась. «Вам известно лицо, с которым я имею дело, – писала она Мерси-Аржанто (послу ее матери), – в тот момент, как я думаю, что убедила его, одно слово, одно замечание меняет его мнение, и он этого даже не подозревает…» Семейная жизнь и царствование продолжаются, и внешне вполне нормально, но вскоре под горностаевой мантией и бархатом, украшенным королевскими лилиями, намечается распад королевской семьи и распад национальный.

Луи Ванлоо. Людовик XVI в возрасте 15 лет. 1769

Йозеф Крейцингер. Портрет Марии-Антуанетты в охотничьем костюме. 1771

2. Людовик XVI принадлежал к человеколюбивой и набожной «школе» Бурбонов, к которой принадлежали его отец и герцог Бургундский. «Я хотел бы быть любимым», – произнес он при своем вступлении на трон. Но как создать счастье королевства? Кажется, король подумывал о возможности аристократического возрождения. Патерналистская монархия, свободы, то есть сохранение привилегий трех сословий; парламент, Генеральные штаты; он хотел сохранить и оживить старинное построение королевства. Таким образом, даже не подозревая об этом, он оказался в полном противоречии с философами и даже с Шуазёлем или Мопу, которые, вероятно, стремились к новому и хотели ликвидировать привилегии. Как и у всех его современников, у Людовика XVI была инстинктивная вера в совершенство человеческой натуры. Когда он создал свое первое министерство, он призвал в него много модных реформаторов. Во главе он поставил Морепа́, старого представителя «несерьезного» государства и скептика, то есть это был неудачный выбор для такого момента, но рядом с ним появились Мальзерб, защитник энциклопедистов, и Тюрго, надежда всех отважных умов, – Тюрго, которому Вольтер, плача, целовал руки. Король и его министр вполне понимали друг друга. «Я отдаю себя в распоряжение не короля, а честного человека», – сказал Тюрго. «Вы не ошиблись», – ответил Людовик. Тюрго вышел от короля очень взволнованным и написал ему письмо, где изложил свою программу: «Никаких банкротств, никаких повышений налогов, никаких займов…» Следовательно, увеличение производства и сокращение расходов. Для содействия производству необходима свобода в торговле хлебом. Для сокращения расходов «я должен буду преодолевать врожденную доброту и щедрость вашего величества и самых дорогих для вас лиц». Это было намеком на молодую королеву. Тюрго сократил свое собственное содержание со 142 тыс. ливров до 82 тыс. – жест добродетельный, но бесполезный. Вольтер хвалил первые постановления министра: «Я только что прочел шедевр месье Тюрго. Мне кажется, что возникли новые небеса и новая земля». За границей тоже был живой энтузиазм. «Когда новый король Франции, желавший всем добра, – писал Гёте, – выказал лучшие намерения ограничить свою собственную власть для того, чтобы уничтожить многочисленные злоупотребления, достичь прекрасных результатов и править только ради порядка и справедливости, в мире распространились самые радостные надежды и доверчивая молодежь сочла, что ее ожидает светлое будущее…» Намерения не вызывали сомнений. Оставалось подождать, каковы будут поступки.

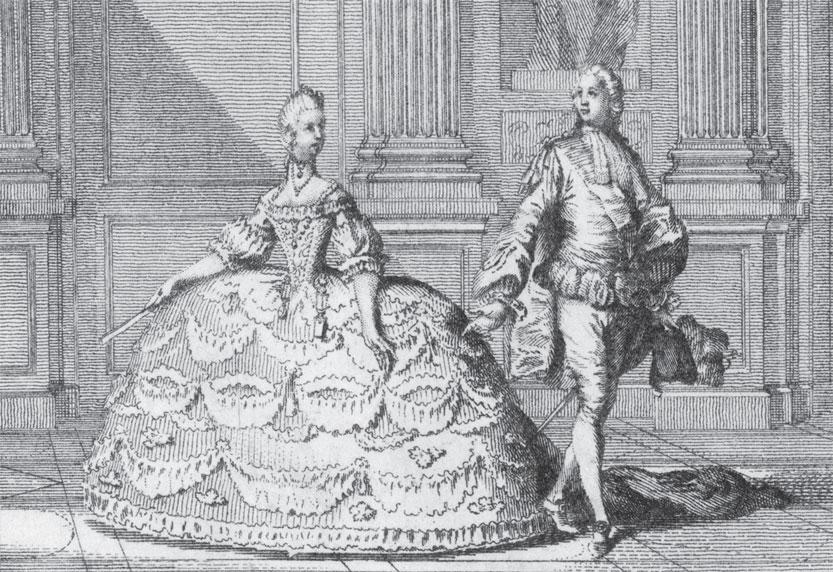

Дофин Людовик и эрцгерцогиня Мария-Антуанетта в свадебных костюмах. Французская гравюра второй половины XVIII в.

Николя Дюпен. Мария-Антуанетта. Гравюра. 1780-е

3. Если бы сильный король поддерживал Тюрго у власти, то, возможно, он и осуществил бы необходимые реформы, и создал бы для Франции совершенно новую экономику. В Лимузене за тринадцать лет он переделал всю провинцию. Но министром он оставался только двадцать один месяц, и в делах ему оказывали сопротивление: а) королева, потому, что он следил за расходами, и потому, что она хотела видеть министром своего друга Шуазёля, союзника Австрии; б) банкиры и фермеры, потому что Тюрго нес угрозу их прибылям; в) народные массы, потому что среди них распространялись слухи, заставлявшие их думать, что свобода в торговле хлебом несет им нищету. Умелая пропаганда спекулянтов внушала, что эта мучная война была новым пактом голода. Поэтому король из-за беспокойства и сентиментальности созвал парламенты. Это было чистым безумием, но все возражения Тюрго были тщетны. Кондорсе обращался к Тюрго: «Говорят, что бывший парламент вновь возвращается без всяких предварительных условий, то есть со всей своей наглостью, претензиями и предрассудками». И, едва водворившись, парламент действительно начал блокировать любые реформы. В январе 1776 г. Тюрго хотел уничтожить барщину, заставить землевладельцев оплачивать строительство дорог, обложить привилегированных налогами: «Налог, который должен был бы быть пропорционален богатству, является у нас налогом, от которого освобождаются как раз в силу наличия богатства…» Он хотел бы также уничтожить должности старшин ремесленных цехов и звания мастеров, потому что «право на труд есть врожденное право». В результате он пришел к тому, что ополчил против себя «и господ, и лавочников». Враждебно настроенный парламент регистрировал эдикты министра только под давлением правосудия и своим сопротивлением реформам вновь несправедливо обрел широкую популярность. Зубоскаливший народ распевал: «Месье де Мальзерб все делает, месье Тюрго все путает, месье де Морепа все высмеивает!» Король, верный своей навязчивой и гибельной идее быть любимым, с грустью замечал: «Никто не любит месье Тюрго». И не одобрил эдикты о привилегии. «Но они же ничем не провинились», – наивно объяснял он. В салонах отметили, что «министерство Тюрго само себя распускает». Тогда Тюрго предпринял последнюю попытку и откровенно поговорил с королем: «Вы упускаете последнюю возможность, сир. Я знаю, что в двадцать два года и в вашем положении у вас нет тех знаний, которые приобретаются в жизни с себе подобными и дают возможность судить людей, но будет ли у вас больше этого опыта через неделю или через месяц?.. По правде говоря, сир, я вас больше не понимаю…» Он получил приказ отказаться от своих обязанностей. Опыт Тюрго потерпел неудачу. Это было очень важным событием, но ни Версаль, ни Франция не догадывались об этом.

Жан-Пьер Дюпен. Рождение дофина Людовика XVII. Французская гравюра конца XVIII в.

4. На внутренние причины этой неудачи накладывались и причины внешние. Для восстановления финансов Тюрго был необходим мир. Для того чтобы взять реванш над Англией, Верженну нужна была война. Начиная с 1768 г. Шуазёль следил, потирая руки, за признаками, предвещающими американскую революцию. Он восстановил французский флот, который с 1771 г. уже насчитывал шестьдесят четыре линейных корабля и сорок пять фрегатов. Пришедший ему на смену Верженн в 1776 г. оказался в Америке уже после свершившегося факта. Следовало ли поддержать мятежные колонии? Да, но, чтобы не довести дело до войны, было решено тайно снабжать их оружием через таких агентов, как Бомарше. После провозглашения Декларации независимости Франклин прибыл в Париж, где его посольство было принято в соответствии с его престижем. Все этому способствовало: его слава ученого, его репутация мудреца, простота его костюма, глубина его бесед. Философия этого простака-богача была философией французской буржуазии. Его опыты по исследованию молнии были широко известны. «Мы видели, как он обезоруживал тиранов и богов», – читаем мы под его портретом Кармонтеля, а Тюрго отозвался о нем даже на латыни: «Eripuit coelo fulmen sceptrumque tyrannis». Академия наук назвала его своим членом. Он повстречался с Вольтером, и два прославленных старика обнялись перед ликующей толпой. Английское посольство безуспешно старалось создать впечатление, что Франклин непопулярен в своей собственной стране, что он был скорее беженец, чем посол, – и при дворе, и в городе только и разговоров было что о «великом Франклине».

5. Легенда Франклина соответствовала духовным потребностям и чувствам французского общества. Это были времена «Новой Элоизы» и молочной фермы в Трианоне, времена пристрастия к простой сельской жизни. На самом деле во Франклине не было ничего от сельского образа жизни, и он был скорее хитер, чем прост. Но он прекрасно умел играть предназначенную ему роль. Как только он заметил, какой успех имеют его меховая шапка и очки, как стал носить их повсюду. Приняв однажды по недосмотру какую-то делегацию без парика и оценив изумительный эффект этой непреднамеренной небрежности, он сделал из случайности правило и перестал носить парик. Парижане считали его квакером – он этого не опровергал. Была мода на античных республиканцев. Казалось, что американцы были современниками Катона и Фабия. Теоретически французский король был абсолютным монархом, но на самом деле он зависел от общественного мнения. Это было мнение небольших групп Версаля и Парижа, которые, не применяя оружия, не проводя голосования и не имея на то никакого права, все же навязывали министрам свои идеи. И именно эти группы сделали из Франклина своего идола. Молодое дворянство восхищалось им так же, как оно прославляло Вольтера и Руссо. Во Франции того периода, когда бушевали новые идеи, в военных лагерях рассуждали «о независимости, в замках – о демократии, на балах – о философии и в будуарах – о добродетелях». Америка превратилась в залог ожидаемой и желанной свободы. «В Новой Англии больше мудрости, чем в Греции». Конгресс виделся римским сенатом. Каждый молодой человек хотел бы сражаться на стороне инсургентов (повстанцев, ведущих партизанскую войну). Гримм говорит о том энтузиазме, который толкал молодежь оставлять своих отцов, матерей, братьев и идти на помощь хоть эскимосам, хоть готтентотам, лишь бы это провозглашалось во имя свободы. Действия Верженна определялись как государственным интересом, так и умонастроением французов.

Шарль Дюпен. Жак Тюрго, министр финансов Франции. Гравюра конца XVIII в.

6. Вначале французы, сражающиеся в Америке, были добровольцами. Верженн не хотел вовлекать всю нацию в военную авантюру до того, как станет ясно, на что способны инсургенты, но в 1777 г. капитуляция Бергойна внушила ему доверие. В декабре Людовик XVI признал независимость Соединенных Штатов и подписал с ними союзный договор. Франция вступала в войну, не имея в ней никаких интересов и в случае победы ни на что для себя не претендуя. Новый министр финансов Неккер счел нужным финансировать кампанию. Неккер был женевским банкиром, человеком честным и прекрасно управлявшим своими делами, хотя это вовсе не являлось достаточным основанием для уверенности, что он будет так же хорошо вести и дела Франции. Но у этого «отличного директора банка» вместо общих воззрений было увлечение «классного учителя», и салон его жены объединял философов, физиократов и придворных (по пятницам у него подавали и постный, и скоромный обед – факт весьма символичный). Салон сделал из банкира генерального контролера. Для поддержки американской политики Верженна Неккер сделал то, чего не хотел делать Тюрго: он произвел заем, успех которому обеспечила популярность дела защиты Америки. За пять лет, с 1776 по 1781 г., он увеличил долг примерно на 600 млн, что тем не менее рассматривалось как большой успех. В 1781 г., когда на него начались нападки (потому что не последовало ничего нового), он издал свой знаменитый «Отчет» – первый официальный опубликованный документ о финансовом положении страны. Успех «Отчета» превзошел все ожидания. Его читали все классы общества – от каменщиков до маркизов. К несчастью, «Отчет» был очень неточен и объявлял о превышении доходов на 10 млн, тогда как на самом деле дефицит равнялся 50 млн. Неккер успокоил страну, в то время как следовало бить тревогу.

Пьер Огюстен Карон де Бомарше. Гравюра XIX в. с живописного оригинала XVIII в.

7. В то же время, проводя удачную континентальную политику, Верженн привел Европу к общему миру, заключив мир с Австрией и Пруссией. В 1780–1781 гг. армия Рошамбо и флот адмирала де Грасса обеспечили победу американцам и капитуляцию Йорктауна. Англия перестала быть «владычицей морей». Франция предстала перед миром как защитница свобод, никогда еще она не чувствовала себя столь великой. К несчастью, общественный долг достигал миллиарда ливров – по тем временам суммы огромной. Америка была свободна, Испания получила Миссисипи и Флориду. «Франция сохранила славу и разорение», – говорит Мишле. Но это не совсем так. Франция вернула право строить укрепления в Дюнкерке, вернула права на Сенегал, а главное, Верженн, Рошамбо и Лафайет заложили основы франко-американской дружбы, которая станет однажды одним из самых ценных богатств страны.

8. К моменту этой победы Неккер был уже смещен, гонимый, как и Тюрго, ненавистью двора. Никто уже не обращал внимания на необходимость решения финансовой проблемы. Тот, кто стремился умерить расходы, вызывал ненависть Версаля. Тот, кто стремился бороться с расходами путем финансовой реформы, встречал противодействие парламентов, требовавших отставки Неккера. Они добились этой отставки, потому что ни Морепа, ни король не хотели начинать борьбу. Королева и «графиня Жюль» (де Полиньяк) после недолгого периода, когда эта должность замещалась временным лицом, сделали министром финансов своего протеже Калонна. Говорят, что это ему принадлежат слова, вложенные в уста Фигаро: «Искали человека расчетливого, а получили танцора». Был ли он и на самом деле столь бездарен, как говорит о нем молва? Отнюдь нет. Наоборот, он был единственным генеральным контролером, который изложил стройный план реформ, и, вероятно, именно по этой причине этот милый и улыбчивый человек был окружен такой ненавистью. С 1781 по 1786 г. он пытался оживить экономическую деятельность страны. Но правда и то, что в этот же период он продолжал политику займов: долг увеличился еще на восемьсот миллионов. Но что было делать? Привилегированные отбивались изо всех сил. Один финансист против них был бессилен. Он был всего лишь автором наступления на них.

9. Как и Фигаро, Бомарше испробовал все ремесла. Он хорошо знал крупных сеньоров, их легкомыслие, их чувственность. Он ведь их причесывал. Король долгое время запрещал постановку «Женитьбы Фигаро». Сегодня мы уже не можем понять почему. Если эта восхитительная комедия, почти шекспировская, могла нанести урон привилегированным слоям, то только потому, что их положение и без того уже было очень скверным. Запрет привел лишь к тому, что когда наконец поставили «Женитьбу», то публика видела намек в каждой фразе. Говорили, что графиня Альмавива напоминает королеву с ее опрометчивыми поступками. «Клевета, мадам…» Мария-Антуанетта стала ее жертвой. Ей вредили даже ее врожденные качества. Она любила жить просто, разделять всеобщие радости. Она ездила на балы в Оперу. В любой другой женщине это сочли бы очаровательным. Но ее враги превратили это в преступление. Когда у нее появились наконец дети и столь долгожданный дофин, то стали отрицать законность его происхождения. У нее была безобидная страсть к шуткам и маскарадам. Этим воспользовались, чтобы создать удивительное «дело о колье», которое приписывало королеве Франции и кардиналу Рогану мошенничество и принесло монархии столько же вреда, сколько финансовая политика Калонна. Брат королевы император Иосиф II во время своего пребывания в Париже предостерегал ее от компрометирующих вольностей поведения. Но именно он навредил ей больше других, добившись, чтобы она во всех случаях поддерживала внешнюю политику Австрии. У Франции создалось представление, что «австриячка» несет угрозу для безопасности страны. Ее считали ответственной за финансовый дефицит. А на самом деле расходы двора представляли только 6 % от общего бюджета. Но и в Париже, и в Лондоне сочинители пасквилей и памфлетисты совсем распоясались. Короля же, напротив, хвалили. О нем говорили: «Бедняга!» – и превозносили его «чувствительность».

10. В августе 1786 г. Калонн, встречая постоянную оппозицию со стороны парламентов, понял, что следует прибегнуть к другим мерам, и решил созвать ассамблею нотаблей из ста сорока членов. Некогда Генрих IV с большим успехом воспользовался этим социальным институтом. Это было составной частью возврата к традиционному прошлому монархии, чему способствовало всеобщее стремление к преобладанию в жизни чувств над расчетом. Лафайет, который был одним из нотаблей, писал Вашингтону, что король и Калонн заслуживают признательности всей страны за то, что они прибегли к такому средству. От ассамблеи ожидали больших реформ, хотя злые языки, прибегая к незамысловатой игре англо-французских слов, называли ассамблею not able. Ассамблея собралась в феврале 1787 г. Калонн открыл ее почти революционной речью: «Только в упразднении злоупотреблений заключается единственный путь нашего спасения. Злоупотребления, которые необходимо сегодня уничтожить ради общественного спасения, суть самые значительные, самые охраняемые; они имеют очень глубокие корни и очень пространные ветви». Он изложил шесть предложений, соответствующие горячим пожеланиям Лафайета: 1) создание провинциальных ассамблей; 2) введение единого поземельного налога; 3) обложение налогом собственности духовенства; 4) реформа тальи; 5) свобода торговли зерном; 6) замена барщины на оброк в денежном выражении. Но уже к Пасхе 1787 г. привилегированные слои, пришедшие в ярость от этого наступления на их старинные права, добились от короля смещения Калонна, и премьер-министром стал Ломени де Бриенн, архиепископ Тулузский. Этот неверующий прелат, либеральный и легкомысленный, значил гораздо меньше, чем Калонн, и нотабли разъехались, не совершив ничего полезного, но внеся в общие настроения еще больший разброд умов. Этого нельзя было бы предположить, читая письма Лафайета, который гордился выполненной ими «прекрасной работой» и ожидал чудес от провинциальных ассамблей. «Либеральные идеи, – пишет он, – несутся вскачь из конца в конец королевства» – и с удовлетворением отмечает, что королева не осмеливается приехать в Париж, опасаясь, что ее там плохо примут. Лафайет говорил: «Существует странный контраст между деспотической властью короля, интригами и рабским поведением придворных и необыкновенной свободой языка и критики, распространившейся на все классы…»

11. Между Бриенном и парламентами началась борьба, весьма похожая на Фронду. В этой борьбе Бриенн представлял относительный либерализм, но общественное мнение было на стороне парламентов. Оно высказывалось против налогов (более, чем когда-либо, необходимых) и в провинции было еще более активным, чем в Париже. Нормандия, Бретань, Дофине вновь требовали созыва своих штатов, уже давно отмененных. В Ренне произошло нечто вроде бунта. Депутация бретонских дворян отправилась в Париж, дерзко вела себя и была заключена в Бастилию. В Дофине, где создался союз между третьим сословием и дворянством, ассамблея трех сословий, очень похожая на британскую палату общин, собралась в Визиле под председательством Мунье, королевского судьи города Гренобля, человека талантливого и умеренного. Визильская декларация предложила разумные меры: никаких налогов или субсидий, если они не согласованы с Генеральными штатами, удвоенное представительство третьего сословия и личное голосование (а не по сословиям), что позволило бы третьему сословию иметь большинство. Еще в августе 1788 г. Ломени де Бриенн объявил, что штаты будут созваны 1 мая 1789 г. Для преодоления сопротивления привилегированных и парламента он предлагал обратиться к «третьему сословию». Это было возвратом к традиционной политике французской монархии. Но общественное мнение уже устало от Бриенна. Казна была пуста в полном смысле этого слова, «никто не хотел платить, все хотели, чтобы платили ему». Король, доведенный до настоящего банкротства, призвал месье Неккера, обладавшего искусством создавать иллюзию, что он потребует больше от налога и меньше от налогоплательщика. Возвращение чародея породило самые живые надежды. Отстранение Ломени де Бриенна ознаменовалось в Париже всеобщей радостью, во время которой толпа оскорбляла «Мадам Дефицит» (королеву) и волочила по канавам изображение мадам де Полиньяк. Бретонские дворяне, узники Бастилии, сумели осветить ее плоскую крышу. Это многое говорит об истинной строгости режима.

12. Неккер не мог сделать невозможное, но его популярность обладала силой, и он щедро начал, внеся в казну два миллиона из своего собственного состояния. Этот жест вызвал доверие у нотариусов, которые, в свою очередь, внесли шесть миллионов, потом у финансистов, потом у ростовщиков. Общественные фонды пополнились. При существующем безвыходном положении можно было продержаться до открытия штатов. Король, который не любил этого надменного «фокусника», обещал тем не менее его поддержать. Неккер с самодовольным оптимизмом сказал ему: «Все кончится хорошо». Но он был вынужден столкнуться не только с финансовыми трудностями: зима в Париже оказалась очень тяжелой – свирепствовали голод и холод; парламент стремился подчинить штаты регламенту 1614 г. Неккер пошел дальше и 1 января объявил – в качестве «новогоднего подарка Франции» – о созыве Генеральных штатов с удвоенным числом членов третьего сословия. Но он ничего не сказал о личном голосовании. Таким образом, все повисло вновь под вопросом.