VII. О том, как в XVIII веке философы превратились в могущественных политиков

1. «У нас были современники уже в царствование Людовика XIV», – сказал один философ эпохи Людовика XV, и это совершенно верно, потому что уже с XVII в. религиозный скептицизм проповедовался такими вольнодумцами, как Пьер Бейль. Он опубликовал в 1692 г. первые страницы «Словаря», прообраза Энциклопедии. В заметках, в статьях, совсем безобидных на первый взгляд, Бейль очень умело показал несовместимость разума и веры, утвердил права свободной мысли и пытался отделить мораль от религии. Но если XVIII в. уже присутствует в уходящем XVII в., то в нарождающемся XVIII в. еще присутствует XVII в. К 1715 г. католическая и абсолютистская мысль все еще остается полновластной. Если при Людовике XIV во Франции и были неверующие, то немногочисленные, обреченные на молчание или тайное существование. Поэтому стоит задаться вопросом: почему же между 1715 и 1750 г. так быстро сформировалась новая политическая и религиозная философия?

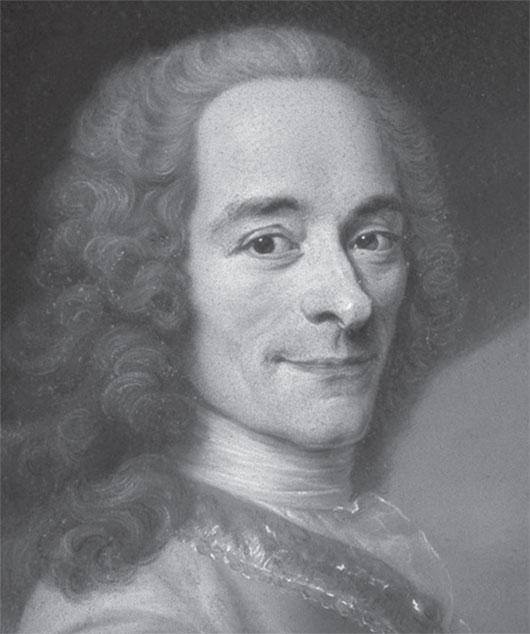

2. Можно указать несколько причин: а) после величественной скованности века Людовика XIV Франция испытывает потребность в разрядке. Высокие чувства уже не модны. Отмирает трагедия, комедия становится вызывающей, а живопись – вольнодумной. Самые серьезные предметы должны быть доступны дамам, и мариводаж перемешивается с астрономией. Тон, публика, темы – все меняется, а вместе с этим меняется и политическая философия; б) возрастает влияние Англии. В 1688 г. Англия совершила мирную революцию [см. Славная революция] и в целом чувствовала себя после этого очень хорошо. Французы видят, как создаются в ней новые общественные институты. «Это страна, – с завистью говорит Вольтер, – где свободно и благородно мыслят, не оглядываясь ни на какие рабские страхи». Французское «третье сословие», сильное богатством своих отцов и образованностью своих сыновей, стремится преодолеть последние признаки феодализма. Пример Англии указывает им путь к этому; в) в XVIII в. во Франции писатели уже играют важную роль. Но они все еще наталкиваются на два препятствия, приводящие их в отчаяние: классовая гордыня, доходящая у некоторых дворян до оскорбительного презрения к гениальным простолюдинам, и церковная цензура, средневековая суровость которой уже не соответствует ни нравам, ни чувствам. Вольтера – молодого писателя, которым все восхищаются, которого прославляют, – избивают палками люди шевалье Рогана-Шабо; его заключают в Бастилию. Такие переживания не забываются. Он отправляется в изгнание в Англию (1726–1729) и находит там совсем другое общество. Ее Церкви научились толерантности. «Англичанин отправляется на небо тем путем, который он сам выбирает… Если бы в Англии была только одна религия, то следовало бы опасаться деспотизма; если бы было две религии – их приверженцы резали бы друг другу горло, но там тридцать религий, и все они живут мирно». Там Локк может описывать свои законы человеческого разума так же свободно, как Ньютон – законы гравитации. С народом советуются о налогах. Вольтер привозит из этого путешествия том «Английских писем», в которых он, описывая Англию, косвенно критикует французский режим. Монтескьё тоже видит в Англии, свершившей революцию 1688 г., идеальную модель общественного устройства. Вероятно, здесь звучит чрезмерный оптимизм и реальная Англия была вовсе не столь совершенна, как представляли ее гости, но неопровержимо то, что она нашла способ сочетать порядок со свободой. Отсюда французы сделали вывод: то, что стало возможным по ту сторону Ла-Манша, должно стать возможным и по эту его сторону.

3. Их вера в разум становится тем более обоснованной, что в течение последнего века человеческий дух одержал несколько прекрасных побед. Ньютон доказал, что мир, сложные движения светил, падение тел – все сводится к нескольким простым законам. Разум восторжествовал в аналитической геометрии, в математической оптике. Почему бы ему не восторжествовать и в политике, и в метафизике? Уже Спиноза выразил этику в теоремах. И если разум еще не установил совершенного общества, то не потому ли, что он скован предрассудками и традициями? И для того чтобы человек триумфально продвигался от одного достижения к другому, достаточно разбить эти оковы, смести «готические» обломки, еще загромождающие и умы, и обычаи. Несчастные общества создаются плохими законами. Пусть нам дадут хорошие законы, и все пойдет как нельзя лучше в этом лучшем на свете королевстве. Достаточно заменить традиционные обычаи простыми и естественными правилами. «Хотите узнать краткую историю почти всех наших несчастий? – провозглашал Дидро. – Вот она. Когда-то существовал естественный человек. Затем внутри его возник человек искусственный, и в пещере, где он жил, началась гражданская война, которая продолжается всю жизнь…» Уничтожьте искусственного человека, то есть человека традиций и суеверий, и вы вернете в пещеру внутренний мир.

4. Но люди XVIII в., раздраженные некоторыми абсурдными и оскорбительными пережитками, не поняли, что не все традиции являются оковами, что многие традиции представляют собой скорее рамки, что общество опирается на легитимность правительства, то есть на некий миф, и что нет ничего более трудного и опасного, как замена одного мифа другим. Англичане успешно осуществили эту замену, потому что традиции у них меняются крайне медленно и они долгое время сохраняли старые мифы наряду с новыми. Во Франции в период абсолютной монархии дворянские предрассудки и неравенство в отношении выплаты налогов были справедливо осуждены «прогрессом Просвещения», но во время ремонта крыши дома все же следовало бы сохранять его стены до тех пор, пока у нации не появится другая крыша, под которой можно будет приклонить голову. Монтескьё ясно видит опасность. В своем сочинении «О духе законов» он показывает, что ценность законов относительна, что она зависит от климата, обстоятельств, привычек, богатств. В расцвете своего творчества Вольтер выражал сходное мнение. Но другие современные им писатели чистосердечно полагают, что разум, действуя в пустоте сознания, смог бы возвести на голом месте идеальное построение. Их слабость, если сравнивать их с английскими (или, позднее, с американскими) мыслителями, заключается в том, что они никогда не участвовали в практических делах, хотя бы на местном уровне. А сила их состояла в том, что даже такой опыт делал их очень приятными для французов, которые, также лишенные права контроля, могли возводить только абстрактные конструкции. Если бы у них были, как у англичан, практические возможности изменить свои социальные институты, то они задумались бы о природе и результатах грядущего изменения. Но не было такого опыта, способного предупредить их о «противодействиях, которые могли внести существующие обстоятельства даже в самые желанные реформы». Мир дел «был не только им плохо знаком – он оставался для них незримым» (А. Токвиль). Итак, они были свидетелями споров писателей и только их и слушали, а потому, когда наступало время действовать, переносили «в политику все навыки литературы» (А. Токвиль). А такие навыки мало подходят для активных действий.

5. Влияние философов на нацию было особенно глубоким в период с 1750 по 1770 г. Два кружка боролись за двор и ум короля: кружок ультрамонтанов и реакционеров – кружок королевы, дофина и дочерей короля; и второй философский кружок – кружок маркизы де Помпадур, месье д’Аржансона, Шуазёля и де Мальзерба. Мадам де Помпадур, представительница буржуазии, которую ненавидело дворянство, фаворитка, которую поносило духовенство, нуждалась для своей поддержки в общественном мнении, то есть в писателях. А те надеялись, что маркиза поможет им победить «предрассудок», который стеснял ее не меньше, чем писателей. И она их действительно поддерживает. Это было то время, когда двор, защищая Вольтера, обеспечивает его прохождение в Академию (1746), когда салоны, в которых царили женщины невысокой добродетели, подобные мадам дю Деффан, мадам д’Эпине, мадемуазель де Леспинас, создавали общественное мнение; когда министры, как мы это увидим, защищают Энциклопедию от своей собственной полиции. Если бы Людовик XV был Фридрихом II или же Франциском I, то союз между монархией и философами против дворянского высокомерия и религиозной нетерпимости еще мог бы состояться. Но Людовик XV был слабым и ленивым. Он позволил парламенту продолжать вешать и четвертовать неверных. Вольтер принужден был напоминать, что все люди равно имеют право на справедливое правосудие, будь они протестанты, евреи или вольнодумцы. В знаменитых делах Каласа и шевалье де Ла Барра он обвиняет фанатиков и правительство, которое их поддерживает. Монархия упустила случай приобщить философов к защите трона.

6. И напротив, через издание Энциклопедии философы приобщили всю страну к защите своих идей. Поначалу Энциклопедия была проектом, предложенным книгоиздателями. Дидро, обладавшему, наряду с бурной гениальностью, основательными качествами редакционного секретаря, было поручено руководить этим начинанием. Он привлек к сотрудничеству Монтескьё, Вольтера, д’Аламбера – то есть все созвездие светил первой величины. Сначала цензура воспринимала эту работу как простой словарь, но вскоре проницательные умы поняли, что Энциклопедия старается заменить картину мира, сохранившуюся по наследству от Средних веков, на другую, которая была ньютоновским представлением о мире. Вселенная энциклопедистов уже не была созданной Богом для испытания человека. Авторитет уже не был основой истины. Достижения прогресса утверждали возвращение человека к природе. Эта доктрина была достаточно хорошо скрыта под формой обычной информации, но искушенный читатель мог легко ее обнаружить. В области политики Энциклопедия учила, что короли, чтобы сделать счастливыми своих подданных, сами должны обладать свободой в деле создания новых законов, основанных на разуме; что самым большим злом является неравенство социальных условий; что цель образования – приведение человека к естественной мудрости. Влияние Энциклопедии было огромно. Хотя это издание стоило девятьсот восемьдесят ливров и включало двадцать семь томов, на него было четыре тысячи триста подписчиков. Придворное дворянство и провинциальная буржуазия – вся элита Франции – могли найти в Энциклопедии необходимые им сведения. Она стояла в библиотеках замков и у многих деревенских кюре. Парламент и высшее духовенство неоднократно высказывали беспокойство, король приказывал конфисковать экземпляры, но сам глава полиции и директор книгоиздательства покровительствовали энциклопедистам. Накануне наложения ареста директор Мальзерб предлагал Дидро спрятать оттиски в своем собственном кабинете. Когда король искал сведения о составе орудийного пороха или рецепт губной помады, то мадам де Помпадур приказывала принести ему нужный том запрещенного труда. Король находил там то, что искал, и сожалел о наложенном запрете. Маркиза собирала некоторых энциклопедистов у себя. Она хотела сделать из Людовика XV короля философов. Но ей это не удалось. «Во Франции это немодно», – отвечал он с меланхолическим упорством. Но свойство моды заключается в том, чтобы меняться.

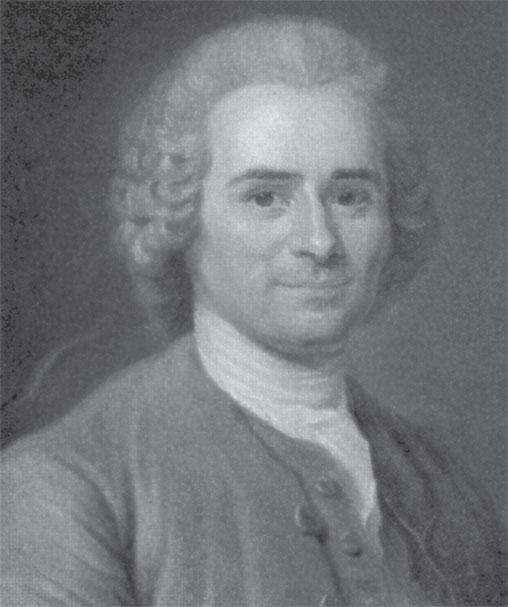

Жан Юбер. Ужин философов. Первая половина XVIII в.

Морис Кантен-Латур. Вольтер. Около 1736

Бенуа Луи Анрикез. Жан д’Аламбер. Гравюра с живописного оригинала Рене Жоллена Никола

7. Было бы ошибкой представлять себе энциклопедистов единодушной командой. Бюффон – великий натуралист, очень полезный соратник, но постоянно «не в ладах с равными себе» – вскоре отошел от дел. Д’Аламбер (побочный сын мадам де Тансен), академик, сотрудничал только на протяжении времени, необходимого для тесного сплочения коллектива. Атеисты Гольбах и Ламетри никогда не могли найти взаимопонимания с Вольтером, деистом и консерватором. Вольтер называл себя антиклерикалом, антикатоликом, но в политике его мораль была моралью действия, реалистической и оппортунистской, в чем он довольно тесно сходился с Дидро – другим представителем французской буржуазии, уже твердо занимающим свое место в обществе. Еще больше, чем Вольтер, отсутствием религиозности у большинства энциклопедистов был шокирован Руссо. Он олицетворял собой реакцию против рационализма и вольнодумства первой половины века. Он не восхищался так, как Дидро или Вольтер, «достижениями просветителей». Руссо порывал не только с традицией, но и с цивилизацией. Он доверял не разуму, а чувствам, эмоциям и в их расцвете видел добродетель. В политике он желал видеть общество, основанное на «общественном договоре», по которому люди добровольно соглашаются жить в соответствии с естественной моралью. Он не мог найти взаимопонимания с энциклопедистами, потому что «они были людьми науки, а он к ним не принадлежал». Но его теории глубоко трогали сердца. Ничто не утомляет так быстро, как распущенность. Сама ее доступность создает однообразие. Женщины сожалели о времени сильных страстей. Руссо предложил им «Новую Элоизу», заменив в иерархии положительных героев мужчину умного на мужчину чувствительного. Нужно признать, что он сильно изменил нравы своего времени.

Морис Кантен-Латур. Жан-Жак Руссо. Первая половина XVIII в.

Бенуа Луи Анрикез. Дени Дидро. Гравюра с живописного оригинала Луи Ванлоо. XVIII в.

8. В период между 1750 и 1789 г. революция рассудка энциклопедистов и революция чувств Руссо сосуществовали бок о бок. Зарождались новые науки. В салонах собирались не только писатели и философы, но и экономисты. Модной сектой стала секта физиократов, апостолами которой были Франсуа Кенэ и Дюпон де Немур, создавшие науку о производстве богатств. Они считали, что роль этой науки (как и ньютоновской науки) заключалась в открытии естественных законов. Они определили три таких закона: Собственность, Безопасность, Свобода. Роль правительства заключалась в том, чтобы позволить собственности и свободе добиваться своих счастливых результатов, убирая препятствия на их пути. «Дайте делать, дайте пройти». Интендант Тюрго, чиновник-философ, присутствовал на собраниях группы и делился своим опытом специалиста. Переживая из-за неурожаев, частых тогда во Франции, он обвинял в этом ограничения, связанные с торговлей зерном. Хлеборобы не производят зерна больше, говорил он, потому что они не свободны продать его. Тюрго не очень нравился «сектантский дух» Кенэ и его друзей, но он оставался их опорой. «Вот если бы Тюрго был министром…» – говорили они. Мы увидим, что еще наступит день, когда это случится.

9. В XVIII в. искусство следует тем же путем развития, что и литература. Художники устали от величия Великого века. Поскольку за страстями следует время мариводажа, поскольку любовь становится комедией, то почему бы и живописи не придать этим чувствам обрамление волшебного зрелища? Ватто был сначала театральным художником, и его волшебный мир застыл на полпути между театром и жизнью. Его возлюбленные живут в воздушных садах, заставляющих вспоминать о мечтах Шекспира. Фрагонар тоже объединяет либертинство с грустью и тем сохраняет некое величие. Но творчество Буше является ответным вызовом на величественные работы Ларжильера и Риго. В его мире нет ничего серьезного. Его возлюбленные – это пастушки, столь же неспособные любить, как и пасти стада. Но вскоре публика, уставшая ранее от стиля Людовика XIV, устанет и от изящества стиля Помпадур. На наступление сентиментализма Руссо живопись также откликается сентиментализмом. Как художественный критик, Дидро выражал пожелание, чтобы живопись была нравственной. Грёз ответил на это пожелание, иллюстрируя трогательные пустячки, и от пошлости его спасала только бессознательная чувственность его целомудренных девственниц. Один из самых великих – и самых французских – среди этих художников, Шарден, знаменует приход в искусство наиболее простых слоев населения. В его картинах мы обнаруживаем гармонию, мир и порядочность жизни обыкновенных людей. Он умел придать бесконечное значение складкам белой скатерти, нежным бликам медного таза. Двор и его салоны, мадам де Помпадур и мадам Жоффрен поддерживали художников. Натье, Латур, Буше рисовали первую, а Шарден, Юбер Робер – вторую.

10. Нувеллисты продолжали свои заседания в Люксембурге, в Тюильри и в Пале-Рояль, но при Людовике XV в формировании общественного мнения салоны играли уже более важную роль. Франция – это единственная страна, где светские собрания превратились в исторические социальные институты. Почему? Потому что, начиная с «судов любви», французы любили беседы и общество дам. В XVIII в. некоторые дома становятся «биржами идей». Там встречаются философы со светскими людьми и знаменитыми иностранцами. Двумя самыми знаменитыми салонами были салоны мадам де Жоффрен и маркизы дю Деффан. Естественно, что они соперничали. Агрессивный империализм является чертой, общей для каждой создательницы салона. Мадам Жоффрен – богатая представительница буржуазии, жена директора стекольных мастерских Сен-Гобен – после кончины мадам де Тансен продолжала принимать ее завсегдатаев в своем салоне. В ее королевстве на улице Сент-Оноре собирались по средам Фонтенель, Монтескьё, д’Аламбер, Галиани. В какой-то степени Энциклопедия создавалась у нее. Мамочка (это было ее прозвищем) достигла вершины своей славы, когда совершила путешествие в Европу с целью повидать своего «сына» Станислава-Августа, короля Польши, и была принята как властительница дум не только королем, но и императрицей Марией-Терезией. Мадам Жоффрен была очень властной подругой, наподобие прустовской мадам Вердюрен. Ее соперница, мадам дю Деффан, была менее добра, но более умна. Она не славилась «ни темпераментом, ни романами», а потому всю свою жизнь боролась со скукой. В молодости у нее была быстротечная связь с регентом, в зрелые годы у нее была другая, бесконечная связь – с президентом парламента Эно, которого она никогда не любила. В старости, уже слепая, она обрела наконец любовь и безнадежно привязалась к англичанину Хорасу Уолполу. Толпа постоянных посетителей заполняла эту довольно грустную жизнь. Вольтер был одним из столпов ее дома. Мадам дю Деффан настраивала его против философов, над которыми она насмехалась ровно в такой же степени, как и над духовенством. Этой старой женщиной владел нигилизм, но ее позитивное значение заключалось в том, что она была связующим звеном между всем британским и французским. При Людовике XV философские салоны представляли собой приятную и вполне допустимую оппозицию. При Людовике XVI с появлением мадам Неккер они превратились в коридоры власти.

11. В XVIII в., как и в XIII в., французская цивилизация была цивилизацией, общей для всей Европы. Во всех странах аристократия говорила по-французски. Эта мода долгое время сохранялась в России, Швеции, на Балканах и даже в немецкоязычных странах. В исторических романах Толстого русские персонажи говорят между собой по-французски. Французских писателей XVIII в. читала вся мировая элита и черпала в них новые идеи. Вольтер гостил у Фридриха II, а Дидро переписывался с Екатериной Великой. У образованных американцев, таких как Джефферсон, были библиотеки на французском языке. Не вызывает сомнения, что многие черты философии энциклопедистов были почерпнуты ими в Англии. Конечно, влияние Локка на американскую революцию было более значительным, чем влияние Монтескьё. Но во многих странах Европы английские идеи распространялись только на французском языке. Любая экономическая доктрина становилась более ясной, более приемлемой, когда она была очищена гением Вольтера. Шла ли речь о торговле хлебом, или о множественности миров, или о конечных целях – французский писатель всегда делал проблему более доступной для широких умов, излагая ее то в форме диалогов, то в форме сказок. Франция, как и в самые суровые времена средневековой философии, проявляла свое стремление к разносторонности.