VIII. Историческое значение символа Рыбы

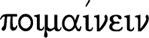

162 Как мы знаем, пастух и ягненок играют едва ли не бóльшую роль в христианской аллегории, чем «pisciculi Christianorum»; Гермес Криофор («несущий барана») стал прототипом «доброго пастыря», бога-покровителя стада. Другой прототип пастуха – Орфей. Данный аспект Поймена положил начало одноименной фигуре в мистериальных культах, популяризированной в «Пастыре» Гермы (II век). Подобно «весьма великой рыбе», упомянутой в эпитафии Аверкия, пастух, вероятно, связан с Аттисом как в пространстве, так и во времени. Райценштайн даже допускает, что «Пастырь» Гермы создан на основе трактата «Поймандр», имеющего сугубо языческое происхождение. Символика пастуха, овна и ягненка совпадает с уходящим эоном Овна. В I веке нашей эры эоны накладываются друг на друга, и два самых важных мистериальных божества этого периода, Аттис и Христос, оба характеризуются как пастыри, овны и рыбы. Райценштайн настолько тщательно разработал символику Поймена, что мне нечего добавить в этом отношении. Иначе обстоит дело с символом рыбы. В данном случае не только источники более обширны, но и сама природа этого символа, в частности его двойственность, вызывает определенные психологические вопросы, которые я хотел бы рассмотреть более подробно.

163 Как и у всякого героя, детство Христа было полно опасностей (избиение младенцев, бегство в Египет). Астрологическое «толкование» этих событий можно найти в Откр., 12:1: «Жена, облаченная в солнце; под ногами ее луна, и на главе ее венец из двенадцати звезд». Она испытывает родовые муки; ее преследует дракон. Она родит младенца мужского пола, «которому надлежит пасти все народы жезлом железным». Эта история содержит в себе отголоски многочисленных родственных мотивов – восточных и западных: например, мотив Лето и Пифона; мотив Афродиты и ее сына, которые, спасаясь от преследователей, прыгнули в Евфрат и превратились в рыб; мотив египетских Гора и Исиды. Сирийские греки отождествляли Деркето-Атаргатис и ее сына Ихтиса с созвездием Рыб.

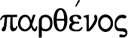

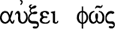

164 Богиню-мать – к таковым относится и увенчанная звездами дева Апокалипсиса – обычно представляют девственницей ( , virgo). Рождественская весть

, virgo). Рождественская весть  ,

,  («Дева родила, свет прибывает») языческая. Рассказывая о так называемом Корионе в Александрии, Епифаний сообщает, что в ночь Богоявления (с 5 на 6 января) язычники устраивали большое празднество:

(«Дева родила, свет прибывает») языческая. Рассказывая о так называемом Корионе в Александрии, Епифаний сообщает, что в ночь Богоявления (с 5 на 6 января) язычники устраивали большое празднество:

Здесь целую ночь проводят в бдении, какими-то песнями со свирелями воспевают идола, и по совершении всенощного торжества после пения петухов сходят со светильниками в какое-то священное подземелье, и выносят оттуда некоего голого деревянного истукана, сидящего на носилках с раззолоченной печатью креста на челе и еще с двумя другими такими же печатями на обеих руках, и с двумя другими даже на двух коленах, а всего с пятью печатями, оттиснутыми из золота. Этого истукана обносят семь раз вокруг середины храма со свирелями, тимпанами и песнопениями и после этого ликования уносят истукана опять в подземное место. На вопрос же, что это за таинство, отвечают словами: «Сего дня в сей самый час Кора, что значит дева, родила век».

165 Епифаний подчеркивает, что речь идет не о христианской секте, но об идолопоклонниках, тем самым иллюстрируя идею, что даже язычники невольно свидетельствуют в пользу истинности христианства.

166 Дева как зодиакальный знак несет либо пшеничный сноп, либо ребенка. Некоторые связывают ее с «женой» Апокалипсиса. В любом случае, эта женщина имеет определенное отношение к пророчеству о рождении Мессии в конце времен. Поскольку считается, что автор Апокалипсиса принадлежал к христианам, возникает вопрос: с кем соотносится женщина, интерпретируемая как мать Мессии или Христа? И с кем соотносится сын этой женщины, который (в дословном переводе с греческого) будет «пасти ( ) язычников зелом железным»?

) язычников зелом железным»?

167 Поскольку данный отрывок содержит аллюзию, с одной стороны, на мессианское пророчество Исаии, 66:7, а с другой – на гнев Яхве (Псалом, 2:9), он, казалось бы, должен относиться к будущему второму рождению Мессии. Однако в сфере христианства подобная идея невозможна. Касательно описания «агнца» в Откр., 5:6 Болл пишет: «Эта крайне странная фигура с семью рогами и семью глазами никак не может быть объяснена с точки зрения христианства». К тому же «агнец» отличается некоторыми весьма неожиданными свойствами: это воинственный агнец, победитель (Откр., 17:14). Сильные мира сего будут прятаться от его гнева (Откр., 6:15). Он уподоблен «льву от колена Иудина» (Откр., 5:5). Этот агнец, напоминающий о Псалме, 2:9 («Ты поразишь их жезлом железным; сокрушишь их, как сосуд горшечника»), производит впечатление скорее демонического овна, но вовсе не агнца, покорно идущего на заклание. Агнец Апокалипсиса принадлежит, несомненно, к категории рогатых чудовищ, упоминаемых в этих пророчествах. Таким образом, возникают сомнения, не оказала ли на автора Апокалипсиса влияние некая идея, являющаяся антитезой Христу, возможно психологическая фигура тени, «umbra Jesu», которая в конце времен соединяется с торжествующим Христом посредством нового рождения. Эта гипотеза может объяснить не только повторение мифа о рождении, но и тот любопытный факт, что такое важное эсхатологическое ожидание, как приход Антихриста, в Апокалипсисе практически не упоминается. Семирогий овен олицетворяет собой все то, чем не является Иисус. Он – настоящая фигура тени, однако его нельзя описать как Антихриста, творение Сатаны. Хотя чудовищный, воинствующий агнец – фигура тени в том смысле, что он – антипод агнца, принесенного в жертву, он не настолько непримирим с Христом, как Антихрист. Следовательно, удвоение фигуры Христа не может быть прослежено к расколу между Христом и Антихристом; скорее оно обусловлено антиримскими настроениями иудео-христиан, прибегнувших к своему богу мести и его воинственному Мессии. Автор Апокалипсиса, возможно, был знаком с иудейскими воззрениями, известными нам из поздней традиции. В «Берешит Рабба» Моисея га-Даршана говорится, что Илия встретил в Вифлееме молодую женщину, сидевшую у двери своего дома; рядом с ней на земле лежал новорожденный младенец, забрызганный кровью. Женщина объяснила, что ее сын родился в дурной час, когда был разрушен храм. Илия уговорил ее позаботиться о ребенке. Вернувшись в Вифлеем пять недель спустя, он спросил ее о сыне. «Он не ходит, не видит, не говорит, не слышит, но лежит здесь, подобно камню», – ответила женщина. Внезапно с четырех углов земли подул ветер, подхватил младенца и бросил в море. Илия принялся сетовать, что отныне ничто уже не спасет Израиль, но bath kol (голос) сказал ему:

Это не так. Он будет оставаться в великом море четыреста лет и еще восемьдесят лет – в поднимающемся дыме детей Корея, и еще восемьдесят лет – под вратами Рима; остальное же время он будет скитаться по великим городам, пока не настанет конец времен.

168 В этой истории говорится о Мессии, который, хотя и родился в Вифлееме, перенесен божественным вмешательством в потусторонний мир (море = бессознательное). С самого детства он находится под такой угрозой, что едва способен выжить. Легенда свидетельствует о необычайной слабости мессианского элемента в иудаизме и опасностях, поджидающих его, что объясняет отсрочку прихода Мессии. Он остается скрытым 560 лет, и лишь по прошествии этого времени начинается его миссионерство. Данная интерлюдия не так далека от 530 лет, упомянутых в талмудическом пророчестве (см. абз. 133), чтобы мы не могли их сравнить, при условии, разумеется, что мы полагаем эту легенду относящейся к Христу. В бескрайнем море иудейских воззрений взаимные контакты такого рода весьма вероятны. Так, смертельная угроза для Мессии и его насильственная смерть представляют собой мотив, повторяющийся и в других источниках. Более поздняя, преимущественно каббалистическая традиция повествует о двух Мессиях – Мессии бен-Иосифе и Мессии бен-Давиде. Их сравнивают с Моисеем и Аароном, а также с двумя сернами на основании Песни Песней Соломона, 4:5: «Два сосца твои – как двойни молодой серны». Мессия бен-Иосиф, согласно Второзаконию (33:17) – «первородный телец», а Мессия бен-Давид едет верхом на осле. Мессия бен-Иосиф – первый, Мессия бен-Давид – второй. Мессия бен-Иосиф должен умереть, дабы «кровью своей искупить детей Яхве». Он падет в битве против Гога и Магога, и Армилус убьет его. Армилус – анти-Мессия, которого Сатана породил из куска мрамора. Он, в свою очередь, будет убит Мессией бен-Давидом. После этого бен-Давид спустит с небес новый Иерусалим и вернет к жизни бен-Иосифа. В более поздней традиции бен-Иосиф играет странную роль. Табари, комментатор Корана, упоминает, что Антихрист станет царем иудеев, а в «Mashmi’a Yeshu’ah» Абарбанеля Мессия бен-Иосиф и есть Антихрист. Таким образом, он не только характеризуется как страдающий Мессия в противоположность Мессии-победителю, но и мыслится как его антагонист.

169 Как показывают эти традиции, упомянутая выше слабость мессианского элемента состоит в расколе, который в итоге превращается в полную поляризованность. Данная тенденция предвосхищена в персидской религиозной литературе, в дохристианской идее энантиодромии великих временных периодов и уменьшения благости. В «Бахман-яште» четвертый, железный век характеризуется «злым владычеством демонов с растрепанными волосами из расы Гнева». С другой стороны, расщепление Мессии на два есть выражение внутреннего беспокойства касательно характера Яхве, чьи несправедливость и ненадежность должны были шокировать всякого мыслящего верующего со времен Иова. Иов формулирует вопрос весьма недвусмысленным образом, и христианство дает на него равно недвусмысленный ответ. Иудейский мистицизм, напротив, пошел другим путем – его постулаты и рассуждения парят над глубинами, которые так старались скрыть христианские мыслители. Я не хотел бы обсуждать здесь эту тему подробно, однако приведу в качестве примера историю, рассказанную Ибн Эзрой. В Испании, повествует он, жил некий великий мудрец, который якобы не мог прочитать восемьдесят девятый псалом, ибо он навевал на него бесконечную печаль. Речь идет о следующих стихах:

«…Милости же Моей не отниму от него,

и не изменю истины Моей.

Не нарушу завета Моего,

и не переменю того, что вышло из уст Моих.

Однажды Я поклялся святостью Моею:

солгу ли Давиду? Семя его пребудет вечно,

и престол его, как солнце, предо Мною,

Вовек будет тверд, как луна,

и верный свидетель на небесах».

Но ныне Ты отринул и презрел,

прогневался на помазанника Твоего.

Пренебрег завет с рабом Твоим,

поверг на землю венец его.

Разрушил все ограды его,

превратил в развалины крепости его.

170 Эта та же проблема, что и в книге Иова. Как высшая ценность и главная доминанта в психической иерархии, образ Бога непосредственно соотносится с самостью или идентичен ей, и все, что происходит с образом Бога, оказывает на нее влияние. Любая неуверенность относительно образа Бога вызывает глубокое беспокойство в самости, в результате чего вопрос, в силу своей болезненности, обычно игнорируется. Однако это вовсе не означает, что он остается без ответа в бессознательном. Более того, на него отвечают такие взгляды и убеждения, как материализм, атеизм и аналогичные субституты, распространяющиеся подобно эпидемиям. Они возникают там, где человек тщетно ждет ответа. Суррогатный продукт вытесняет вопрос в бессознательное и нарушает непрерывность исторической традиции – характерный признак цивилизации. Результат – путаница и смятение. Христианство настаивало на благости Бога как любящего Отца и сделало все возможное, чтобы лишить зло существования. Раннехристианское пророчество касательно Антихриста, а также определенные идеи поздней иудейской теологии могли бы подсказать нам, что христианское решение проблемы Иова забывает упомянуть королларий, о зловещей реальности которого наглядно свидетельствует расщепление нашего мира: за разрушением образа Бога следует уничтожение человеческой личности. Материалистический атеизм с его утопическими химерами образует религию всех тех рационалистических движений, которые делегируют свободу личности массам и тем самым ликвидируют ее. Сторонники христианства тратят силы на простое сохранение того, что снизошло к ним, даже не думая о том, чтобы соорудить пристройку к своему дому и сделать его просторнее. В долгосрочной перспективе стагнация в таких делах грозит летальным исходом.

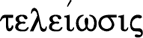

171 Как (весьма правдоподобно) предположил Буссе, двойственность апокалиптического Христа есть следствие иудейско-гностических воззрений, отзвук которых слышен в упомянутых выше традициях. Выраженная озабоченность гностиков проблемой зла разительно контрастирует с категорическим отказом его признавать со стороны Отцов Церкви и показывает нам, что данный вопрос вышел на первый план уже в начале III века. В данной связи мы можем вспомнить идею, озвученную Валентином: Христос был «порожден с какою-то тенью», но затем «отсек от себя эту тень». Валентин жил приблизительно в первой половине II в. н. э., а Апокалипсис, вероятно, был составлен около 90 г. н. э., при императоре Домициане. Подобно другим гностикам, Валентин в своем мышлении вывел Евангелия на новый уровень; по этой причине мне отнюдь не кажется невозможным, что под «тенью» он подразумевал яхвистический закон, при котором родился Христос. К таким взглядам его вполне могли подтолкнуть Апокалипсис и другие места в Новом Завете, не говоря уже о более или менее современных ему представлениях о демиурге и первой осмерице, состоящей из света и тени. Не установлено, носили ли сомнения Оригена касательно окончательной судьбы дьявола новаторский характер; в любом случае они доказывают, что возможность воссоединения дьявола с Богом стала предметом обсуждения уже очень рано. Так и должно было быть, если христианская философия не хотела прийти к выраженному дуализму. Не следует забывать, что теория privatio boni не исключает вечности ада и осуждения на вечные муки. Человечность Бога также есть выражение дуализма, как показывают споры между монофизитами и диофизитами в ранней Церкви. Помимо религиозной значимости решения в пользу полного объединения двух природ, я бы хотел вскользь упомянуть следующий примечательный психологический аспект монофизитской догмы: говоря психологическим языком, если Христос как человек соответствует эго, а как Бог – самости, то он является одновременно и эго, и самостью, частью и целым. Эмпирически сознание никогда не сможет постичь целое, но, вероятно, целое бессознательно присутствует в эго. Это эквивалентно наивысшему возможному состоянию  (полноты или совершенства).

(полноты или совершенства).

172 Я столь подробно остановился на дуалистических аспектах фигуры Христа, поскольку он, через символику рыбы, был ассимилирован в мир идей, которые кажутся весьма далекими от Евангелий, – мира языческого происхождения, до такой степени насыщенного астрологическими верованиями, которую сегодня мы не в состоянии даже представить. Христос родился в начале эона Рыб. Отнюдь не исключено, что некоторые образованные христиане знали о coniunctio maxima Юпитера и Сатурна в знаке Рыб в 7 году до н. э. – ведь были же, согласно Евангелиям, образованные халдеи, которые в самом деле нашли место рождения Христа. Однако Рыбы представляют собой двойной знак.

173 В полночь накануне Рождества, когда (по старому летоисчислению) солнце вступает в знак Козерога, Дева восходит на восточном горизонте; вскоре за ней следует Змей, который держит Офиух, «Змееносец». Данное астрологическое совпадение видится мне весьма достойным упоминания, равно как и представление о том, что две рыбы олицетворяют мать и сына. Последняя идея имеет особое значение: отношение «мать – сын» предполагает, что две рыбы изначально были одной. В самом деле, вавилонская и индийская астрология знает лишь одну рыбу. Позднее эта мать, очевидно, родила сына, который, как и она, был рыбой. То же произошло с финикийской Деркето-Атаргатис, которая, будучи наполовину рыбой, родила сына по имени Ихтис. Возможно, «знамение Ионы пророка» восходит к более древней традиции о героическом плавании по ночному морю и победе над смертью. Герой был проглочен рыбой («китом-драконом»), а затем возродился. Искупительное имя Йехошуа (Иегошуа, Иешуа, Иисус, греч. Iesous) связано с рыбой: Йехошуа (Йуша) – сын Нуна, а Нун означает «рыба». Йуша ибн Нун (Йехошуа бин-Нун) из легенды о Хидре связан с рыбой, которая предназначалась в пищу, но была оживлена каплей воды из источника жизни.

174 Мифологические Великие Матери обычно опасны для своих сыновей. Джеремиас упоминает изображение рыб на светильнике эпохи раннего христианства, где одна рыба поедает другую. Название самой яркой звезды созвездия Южной Рыбы – Фомальгаут, «рыбий рот» – можно истолковать в этом смысле подобно тому, как в символике рыбы всевозможные формы поглощающей concupiscentia приписываются рыбам, считающимся «амбициозными, сладострастными, прожорливыми, развратными» – короче говоря, эмблемой мирского тщеславия и земных наслаждений («voluptas terrena»). Этими дурными свойствами они прежде всего обязаны связи с богиней материнства и любви Иштар, Астартой, Атаргатис или Афродитой. Как планета Венера она проходит «exaltatio» в зодиакальном знаке Рыб. Таким образом, и в астрологической традиции, и в истории символов рыбы всегда отличались этими позорными качествами, но, с другой стороны, претендовали на особое, более высокое значение. Такие притязания, по крайней мере в астрологии, основаны на том факте, что любой человек, родившийся под знаком Рыб, может стать рыбаком или мореплавателем и в этом качестве ловить рыбу или властвовать над морем. Последнее есть эхо первобытного тотемистического тождества охотника и его добычи. Вавилонский культурный герой Оаннес сам был рыбой, а христианский Ихтис – «ловец человеков» par excellence. В символическом смысле он – крючок или приманка на удочке Бога, с помощью которой он вылавливает Левиафана, то есть смерть или дьявола. В иудейской традиции Левиафан – своего рода евхаристическая пища, уготованная для праведных в Раю. После смерти они облачаются в костюмы рыб. Христос не только рыболов, но и рыба, поедаемая «евхаристически». Августин говорит в своей «Исповеди»: «[земля] вкушает рыбу, поднятую из глубин на трапезу, которую “приготовил Ты пред лицом верующих”; она была поднята из глубин, чтобы напитать сухую землю». Святой Августин имеет в виду рыбную трапезу учеников в Эммаусе (Лк., 24:43). В легенде о Товии мы встречаем «исцеляющую рыбу»: ангел Рафаил помогает ему поймать рыбу, которая вот-вот готова поглотить его, и показывает, как сделать из сердца и печени рыбы волшебный «дым», защищающий от злых духов, а также излечить ее желчью слепоту отца (Книга Товита, 6:1 и далее).

175 Святой Петр Дамиани (ум. в 1072 г.) описывает монахов как рыб, поскольку все набожные люди – маленькие рыбки, прыгающие в сети Великого Рыболова. В эпитафии Пектория (начало IV века) верующие названы «божественными потомками небесной рыбы».

176 Рыба Ману – спаситель, отождествляемый в легенде с Вишну, который принял облик маленькой золотой рыбки. Он умоляет Ману взять его домой, ибо боится быть съеденным водяными чудовищами. Затем он чудесным образом вырастает и в конце спасает Ману от великого потопа. На двенадцатый день первого месяца индийского года в чашу с водой помещают золотую рыбку и обращаются к ней с такими словами: «Как ты, о Боже, в облике рыбы спас Веды в подземном мире, так спаси и меня, о Кешава!» Де Губернатис и другие исследователи пытались вывести христианскую рыбу из Индии. Индийское влияние отнюдь не исключено, ибо связи с Индией существовали еще до Христа, и различные духовные влияния с Востока ощущались уже в раннем христианстве, как нам известно из сообщений Ипполита и Епифания. Тем не менее нет никаких веских оснований усматривать источник символа рыбы в Индии: западная символика рыбы настолько богата и в то же время настолько архаична, что можно с полной уверенностью считать ее автохтонной.

177 Поскольку Рыбы представляют мать и сына, мифологическая трагедия ранней смерти сына и его воскресения содержится в них имплицитно. Как двенадцатый знак Зодиака Рыбы означают конец астрологического года и начало нового. Эта характеристика совпадает с притязаниями христианства быть началом и концом всего, а также с эсхатологическим ожиданием конца света и наступления Божьего царства. Таким образом, астрологические характеристики рыбы содержат неотъемлемые составляющие христианского мифа: во‐первых, крест; во‐вторых, моральный конфликт и его расщепление на фигуры Христа и Антихриста; в‐третьих, мотив сына девственницы; в‐четвертых, классическую трагедию матери и сына; в‐пятых, опасность при рождении; в‐шестых, мотив спасителя и носителя исцеления. Следовательно, не будет неуместным соотносить обозначение Христа как рыбы с началом нового эона. Если данная связь существовала еще в древности, она, очевидно, должна была иметь вид молчаливого допущения, либо намеренно храниться в тайне; насколько мне известно, в древней литературе нет никаких свидетельств того, что христианская символика рыбы выведена из зодиака. Более того, вплоть до II века н. э. астрологические свидетельства не позволяют каузально вывести антитезу Христос/Антихрист из полярности Рыб, поскольку это, как показывает материал, процитированный нами выше, не подчеркивалось в качестве сколько-нибудь существенного. Наконец, как справедливо замечает Дельгер, Ихтис всегда мыслился только как одна рыба, хотя здесь мы должны заметить, что в астрологической интерпретации Христос есть только одна из рыб, тогда как роль второй отведена Антихристу. Вкратце, нет никаких оснований полагать, что зодион Рыб мог послужить прототипом Ихтис.

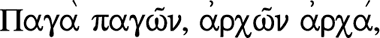

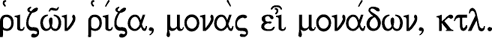

178 В сравнении с этим языческая символика рыбы сыграла гораздо большую роль. Наиболее важным в этом отношении представляется иудейский материал, собранный Шефтеловицем. Иудейская «чаша благословения» иногда украшалась изображениями рыб: рыбы служили пищей блаженных в Раю. Чашу клали покойнику в могилу, как погребальный дар. Рыбы получили широкое распространение в качестве надгробных символов. Христианская рыба главным образом встречается именно в такой связи. Набожные израильтяне, живущие в «воде учения», уподобляются рыбам. В период около 100 г. н. э. эта аналогия была самоочевидной. Также рыба обладала и мессианским значением. Согласно сирийскому Апокалипсису Баруха, Левиафан восстанет из моря с приходом Мессии. Вероятно, он и есть «весьма великая рыба» из эпитафии Аверкия, соответствующая «рыбе из источника», упоминавшаяся в религиозных спорах при династии Сасанидов (V век). Источник подразумевает вавилонскую Геру, однако на христианском языке он означает Марию, к которой и в ортодоксальных, и в гностических кругах («Деяния Фомы») обращались  , «источник». Так, в гимне Синезия (ок. 350 г.) мы читаем:

, «источник». Так, в гимне Синезия (ок. 350 г.) мы читаем:

(Ты – источник источников, начало начал, корень корней, монада монад.) Считалось, что источник Геры содержит одну рыбу (

(Ты – источник источников, начало начал, корень корней, монада монад.) Считалось, что источник Геры содержит одну рыбу (

), которая ловится на «крючок божий» и «кормит весь мир плотью своею». В беотийской вазовой росписи «повелительница зверей» изображается с рыбой между ног или внутри тела, что предположительно указывает на то, что рыба – ее сын. Хотя в дебатах при правлении Сасанидов легенда о Марии была перенесена на Геру, «рыба из источника» не соответствует христианскому символу, ибо в христианской символогии распятие представляет собой крючок или наживку, с помощью которых Бог ловит Левиафана – либо смерть, либо дьявола («того древнего змея»), но не Мессию. В иудейской традиции, с другой стороны, pharmakon athanasias – плоть Левиафана, «мессианская рыба», как утверждает Шефтеловиц. В Талмуде («Санхедрин»), говорится, что Мессия «не явится, пока больной не возжелает рыбы, которую нигде нельзя найти». Согласно Апокалипсису Баруха, и Бегемот, и Левиафан – евхаристическая пища. На это всегда старались не обращать внимания. Как я уже объяснял в другой своей работе, два доисторических чудовища Яхве, кажется, представляют собой пару противоположностей: одно из них, несомненно, сухопутное, второе – водное.

), которая ловится на «крючок божий» и «кормит весь мир плотью своею». В беотийской вазовой росписи «повелительница зверей» изображается с рыбой между ног или внутри тела, что предположительно указывает на то, что рыба – ее сын. Хотя в дебатах при правлении Сасанидов легенда о Марии была перенесена на Геру, «рыба из источника» не соответствует христианскому символу, ибо в христианской символогии распятие представляет собой крючок или наживку, с помощью которых Бог ловит Левиафана – либо смерть, либо дьявола («того древнего змея»), но не Мессию. В иудейской традиции, с другой стороны, pharmakon athanasias – плоть Левиафана, «мессианская рыба», как утверждает Шефтеловиц. В Талмуде («Санхедрин»), говорится, что Мессия «не явится, пока больной не возжелает рыбы, которую нигде нельзя найти». Согласно Апокалипсису Баруха, и Бегемот, и Левиафан – евхаристическая пища. На это всегда старались не обращать внимания. Как я уже объяснял в другой своей работе, два доисторических чудовища Яхве, кажется, представляют собой пару противоположностей: одно из них, несомненно, сухопутное, второе – водное.

179 С давних времен не только у евреев, но и на всем Ближнем Востоке рождение выдающегося человека отождествлялось с восходом звезды. Так, Валаам прорицает (Числ., 24:17): «Вижу Его, но ныне еще нет; зрю Его, но не близко. Восходит звезда от Иакова…»

180 Надежда на Мессию всегда связана с появлением звезды. Согласно книге «Зоар», рыба, проглотившая Иону, умерла, но через три дня ожила и изрыгнула его. «Через рыбу мы найдем исцеление для всего мира». Данный текст относится к средневековью, но происходит из надежного источника. Упоминаемая в эпитафии Аверкия «Рыба из источника, весьма великая, чистая», по мнению Шефтеловица, есть не что иное, как Левиафан. Левиафан считался не только самой большой, но и чистой рыбой – идея, которую ученый подкрепляет соответствующими цитатами из талмудической литературы. В данной связи необходимо упомянуть «одну и единственную рыбу» ( ), о которой записано в «Happenings in Persia».

), о которой записано в «Happenings in Persia».