Книга: Гринтаун. Мишурный город

Назад: Памяти Эйнара Моберга,

Дальше: Маги, магия, карнавал и фантазия[28]

Интервью

Сбор ягод в лесах Уокигана. Мы выезжали [за город] – папа каждый год делал вино, поэтому мы собирали дикорастущие ягоды на лоне природы – виноград, приносили домой и тут делали виноградное вино. А за печкой на кухне он варил пиво – думаю, потому что нужно было тепло. Но весь дом вечно благоухал дрожжами либо виноградом. И у бабушки на заднем крыльце рос виноград, так мы и его пускали в дело. Виноград сорта «конкорд». Когда мне было три года, дедушка в подвале делал вино из одуванчиков.

* * *

Мне было пять лет, Четвертого июля мы с дедушкой на передней лужайке запускали последний огненный шар. Я стоял, мы держали в руках огненный шар и отпустили его плыть по небу. Этот день, Четвертое июля, уходил навсегда. И ему не суждено было вернуться. Я заплакал. Мне было пять лет. Как видите, я начал плакать в раннем возрасте, но это отчасти объясняет, почему я стал хорошим писателем. Я не знаю, многие ли плачут в пятилетнем возрасте, когда празднества заканчиваются. Но я тосковал по всем празднествам… я думал, они никогда не вернутся – Хэллоуин, Рождество, Пасха.

* * *

Нева готовится к Хэллоуину. Моя тетушка Нева обустраивала весь родительский дом. Она разбирала столешницу на доски и выкладывала ими лестничный пролет, так что по ним приходилось скользить вниз, как по горке, а ходить по ним было невозможно. И ты скатывался в подвал по полотну, которое она укладывала… Оглядываешься по сторонам, а там странноватые личности – дружки-приятели, переодетые призраками. Иногда она и меня вербовала в подвальные призраки. Как-то на Хэллоуин она определила меня на чердак нашего дома, в одеянии старой ведьмы, с восковым носом, в гриме и шляпе, играть на скрипке. Мне было поручено наигрывать таинственную музыку, чтобы все задавались вопросом, какого черта там творится, пришли бы, открыли бы дверь на чердак и узрели бы меня – ведьму, пиликающую на скрипке. Это доставило мне огромное удовольствие. Чтобы попасть в дом, им приходилось карабкаться по приставной лестнице в окно тетиной студии с тыльной стороны дома. Все это приводило нас в неописуемый восторг. Конечно, однажды на Хэллоуин я сморозил большую глупость. Собралась компашка моих друзей, и я напялил на себя кандалы, как у Гудини. Мне предстояло выпутаться из них, чтобы все увидели, какой я неповторимый трюкач. А я никак не могу сбросить с себя эти треклятые цепи. Тогда я упал и принялся корчиться на полу. Все мои друзья столпились поглазеть и поржать надо мной. Я разозлился на них и как заору: «Катитесь отсюда к чертям собачьим! Нечего вам тут околачиваться!» Короче, разогнал их всех по домам.

* * *

Когда я был маленьким, в город приезжали разные бродячие цирки. «Сальс Флоро» и «Хагербек-Уолес» заявились в Уокиган в один и тот же день. И вот я подрабатывал в одном из них, получая бесплатные билеты, а вечером с папой покупал билеты в цирк «Хагербек-Уолес». День был пресыщен цирками, но я приходил на железнодорожную станцию в пять утра, когда слоны, зебры и лошади выходили из поезда. И вот я шагал через весь город с цирковым парадом, самым важным парадом, потому что никто его не видел, кроме меня, брата и еще пары-тройки ребят. Мы шагали в ногу с парадом по городу туда, где были возведены шатры. Я помогал ставить шатры цирка «Сальс Флоро», и при этом меня чуть не задавил слон, зато я получил бесплатные билеты и пошел днем в «Сальс Флоро», а вечером – в «Хагербек-Уолес». Разумеется, после того как я побывал в двух цирках за день и был на ногах с пяти утра, по дороге домой я уснул прямо на ходу, и полдороги до дому папе пришлось пронести меня на руках. Папа, благослови его Господь, пронес меня, тринадцатилетнего мальчишку, притом тяжеленного, по меньшей мере один квартал – ни дать ни взять Pieta!

* * *

Когда мне было лет семь-восемь, туалет находился наверху, и на полпути висела лампочка, которую папа гасил. Из экономии. Так что мне приходилось пробегать половину лестницы, чтобы включить свет наверху. Но когда я включал свет, я всегда делал один и тот же промах – смотрел вверх, и там меня поджидало это Нечто. Я знал, что Оно там и на него нельзя смотреть, и каждый раз смотрел, а Оно тут как тут. Поэтому я поворачивал назад и мочился, пока скатывался вниз. Папе надоела моча на лестнице, и они поставили под мою кровать ночной горшок. Потом мама взмолилась: «Ради бога, не выключайте свет – ему не нужно будет бегать наверх и включать свет; может, «оно» уберется, если свет будет все время гореть». Думаю, это в конце концов сработало.

* * *

Когда мне было семь, восемь, девять лет, родители каждое лето возили нас с братом на каникулы в Висконсин. Там имелся павильон, где по вечерам устраивали танцы. И, конечно, мы, ребятня, туда не заходили – там брали плату за вход, кто его знает, может, доллар, а это по тем временам были немалые деньги, куча денег в 1927 году. Но мы стояли снаружи и смотрели в окно на танцоров.

* * *

Мне было лет восемь, когда однажды летним вечером мой брат играл в бейсбол на той стороне оврага и не пришел домой. Мама забеспокоилась, и мы пошли на край оврага. Отличительной чертой Уокигана является то, что овраг охватывал нас со всех сторон. Можно было прошагать один квартал на восток – и там овраг. Пройдешь один квартал на север – опять овраг. И в трех кварталах на юг – овраг, изгибается дугой. Мы находились как бы на острове, в окружении. И если прошагать один квартал на запад, там, на углу стояла немецкая лютеранская церковь, а за ней можно было заглянуть в овраг. Так что мы были всегда полностью опоясаны оврагом. Мы с мамой подошли к краю оврага, она позвала брата. Никакого ответа. Она звала его, не переставая. Она готова была разрыдаться. Я впервые в жизни испытал настоящий страх, потому что думал про себя: «Что, если он никогда не откликнется?» Как девочка, которая не вышла из озера. Что, если он не выйдет из оврага? Я страшно испугался. А потом издалека мы услышали крики моего брата и его друзей, с той стороны оврага. Он пробежал по оврагу, и мы пошли домой. Поздно вечером папа пришел с собрания ложи. Я почти спал. Я проснулся. Дверь отворилась. Дверь затворилась. Папа пришел, благоухая ночью, холодком и мятной свежестью.

* * *

Мне было девять. Я сидел на качелях на нашей веранде. Месяц или два назад с нами по соседству поселились две девушки со своей матерью. И одна из дочерей сидела на веранде со своим кавалером на качелях, и они обнимались. А я сидел рядом, глазея на них. Вдруг она повернулась ко мне и поцеловала меня прямо в губы. Гром! Молния! Мне было девять лет. Мне в голову не приходило, что девятилетние могут реагировать так, словно их дернуло током. В первый и единственный раз женщина этого возраста поцеловала меня в губы, и повторилось это еще не скоро. Но я днями напролет ходил за ней по пятам: «Еще! Еще!»

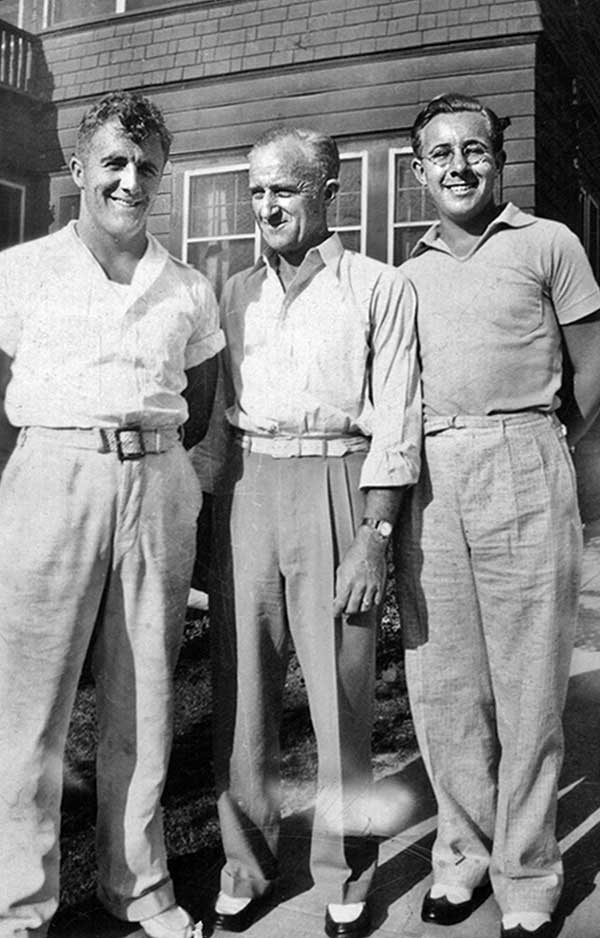

Семья Брэдбери, 1926 г.

* * *

Я любил забираться на бабушкин чердак и отыскивать в каком-нибудь сундуке брусок пчелиного воска. Его использовали и, думаю, им до сих пор пользуются для вощения ниток во время шитья, чтобы нитка быстрее проскальзывала. Но до сих пор не покидают меня запахи пчелиного воска, и тот брусок на моей ладони, что пролежал на чердаке многие годы, и сундуки, набитые сюрпризами и старинными диковинами. Так что я еще с младых ногтей знал, что чердак – это машина времени.

* * *

Когда я был ребенком, у бабушки была цветная горничная (в те времена их называли «цветными») по имени Сузан. Она была замечательная, и я ее любил, и она приходила раз в неделю. Когда она уходила, я бежал за ней, обнимал и целовал. Она была пышнотелой Мамочкой, такой же необыкновенной, как тетушка Джемима. Когда мы переехали в Лос-Анджелес, я получил от нее письмо (оно до сих пор где-то хранится в нашем доме), в котором она спрашивала, можно ли ей приехать в Лос-Анджелес и быть нашей горничной. У меня сердце обливалось кровью, когда я вынужденно написал ей, что мы так бедствуем, что и себя-то содержать не можем. Папа остался без работы, а брату пришлось отправиться в лагерь Гражданского корпуса охраны окружающей среды, где он зарабатывал 30 долларов в месяц, чтобы отсылать родителям. Я ходил в среднюю школу. Мне приходилось безбилетником пробираться в кино, находя какие-то лазейки, потому что нечем было платить. Мы были бедны, без дураков. Но я очень переживал, что должен написать ей: «Мы не можем просить вас приехать к нам, потому что у нас нет никакой возможности держать горничную».

Семья Брэдбери, 1936 г.

* * *

Бабушка проводила на кухне все свое время. Я редко видел ее где бы то ни было еще. Она стряпала и подавала, и трудилась в клубах соли, перца и муки. Ее руки всегда были в мучных перчатках. На подоконнике всегда стояли пироги и в духовке – кексы. Она заведовала чудесной кладовой, ориентированной на запад, увешанной огромными связками бананов леопардовой масти; там стояли большие корзины с пончиками, яблоками и грушами, нечто вроде темных джунглей – стоишь посреди них, вдыхаешь и с обожанием читаешь названия специй. Магическое слово – корица! Главное слово в бабушкиной кладовке – корица! И все остальные – шалфей, чабрец, паприка, базилик, кориандр! Лавровые листья! Приправы кайенские, бенгальские, бомбейские, с яркими желтыми солнышками на банках. Заварка из чая пеко. Помол кофейных зерен! И вездесущая корица. Мерой веса у бабушки служила пригоршня, горстка. Она не читала рецептов. Она действовала инстинктивно. Я потом задавался вопросом, что бы случилось, если бы она вынуждена была надеть очки получше, когда кто-то сказал: «Почитай рецепт».

* * *

Мой дядя был потрясающим человеком, моим любимым супердядюшкой. Он работал в прачечной в Уокигане и жил на противоположном конце города. Все они были моей шведской родней с маминой стороны, и он приходил к нам по крайней мере раз в неделю и приносил нашу стирку, которая обходилась нам дешевле, потому что он работал в прачечной. Он заходил с заднего крыльца, и его смех звенел по всему дому, знаете ли. Смех моего жизнерадостного, громогласного, изумительного дядюшки-шведа.

* * *

Это произошло в ту неделю, когда застрелили моего дядю и он умирал в больнице. И мы с братом и двумя кузинами поднялись в темную комнату рассказывать страшные истории. Черта с два! Мы «проказничали». Примитивный секс… мы и сами не понимали, что творим. Но это был первый опыт… тисканье, возня. Когда все закончилось (ничего особенного не произошло, конечно), мы с братом пошли в туалет и попытались помочиться, но не тут-то было, потому что у нас случилась полуэрекция. Мы не могли мочиться прямо. Это я запомнил. И мы обхохотались, потому что в жизни ничего подобного не видели. Я понятия не имел, что такое эрекция, но двоюродный брат меня просветил. Мы спустились вниз и узнали, что дядя скончался, и я заплакал. Но я оплакивал не дядю. Я плакал, потому что там, наверху, был мой первый в жизни опыт. Я испытывал эйфорию, откровение.

* * *

Но его похоронили спустя три дня, и по дороге с кладбища я ушел на встречу с мистером Электрико, и моя жизнь изменилась. Вот если бы он не умер, то в середине той недели мы бы уехали в Тусон. Мы собирались ехать в Тусон. Машина была полностью снаряжена, когда его застрелили. Так что мы остались на похороны, но если бы он не умер, я бы никогда не встретил мистера Электрико и моя жизнь сложилась бы иначе. Я бы не начал писать, потому что именно мистер Электрико сказал мне: «Живи вечно». И после встречи с мистером Электрико, стоя у карусели и глядя на лошадок, кружащих под музыку «Прекрасный Огайо», я осознал, что нечто изменило мою жизнь. И опять по щекам потекли слезы, потому что мистер Электрико прикоснулся ко мне. Вот какая выдалась странная неделя, и такая с ней получилась история. Моя мама однажды случайно взяла это повествование, которое лежало у меня дома, не знаю почему, в Венис-бич, много лет спустя. Она прочитала его и была ошеломлена: «Боже, что это за история?»

(25 октября 2002 года)

* * *

Мою учительницу в пятом классе звали Импи Джонсон. Именно, И-М-П-И – шведка, она училась в школе вместе с моей тетушкой Невой. Она была прехорошенькая, поэтому я оставался после уроков и ради нее мыл классные доски, выбивал губки для стирания с доски, околачивался возле ее стола и сделал свой первый спектакль в картинках. Мы с моим приятелем Биллом раздобыли большой ящик из-под фортепьяно и вырезали спереди дыру с контурами театральной сцены, и у нас были рулоны из газет (оберточной бумаги), и мы рисовали иллюстрации к нашим сюжетам и прокручивали на экране. Вот я и написал рассказ и с грехом пополам его проиллюстрировал, и мы дали представление для пятого класса, прокручивая весь рассказ на этой оберточной бумаге. Когда мы закончили, то перенесли этот ящик (он был не из-под пианино, тот-то был слишком велик, но и этот был большущий), перетащили его на задний двор к Билли. Боже мой, он там проторчал целую вечность, даже не знаю сколько, но это был мой первый сочинительский опыт, знаете ли, мне было, наверное, лет одиннадцать.

Семья Брэдбери, 1937 г.

* * *

Жил да был мальчик по имени Билл Арно. Брат подарил мне настоящее сокровище – бейсбольную рукавицу, ужасно дорогую в 1932–1933 годах; она, должно быть, стоила три доллара. Большие деньги. У Билла была статуэтка Тарзана, которую ему прислали за четвертак, потому что он посылал купоны с макаронных коробок. До чего же мне хотелось заиметь эту статуэтку. Бейсбольная рукавица – здорово, но статуэтка Тарзана… И я заключил сделку. Он перехитрил меня. И брат чуть меня не прибил, когда увидел статуэтку.

– Как ты посмел!

– Ну, – сказал я, – я не мог без нее жить.

* * *

По пути в библиотеку каждый вечер меня поджидали два автомата, которые мне нравилось заводить. Был автомат, торгующий жевательной резинкой перед грошовой галереей, в который опускали один пенни, и маленькие китайцы крутились на спирали, и выпадала жвачка. Так что за один пенни китайский маг и волшебник давал тебе целое представление. Потом заходишь внутрь, а там ведьма таро вместе с машинкой «ударь себя током». Я обожал запускать ведьму таро, а она предсказывала мое будущее – выскакивала карта.

* * *

Мне было двенадцать, когда в бабушкином доме поселился парень, рядом со мной. И я продружил с ним две недели. Но ему было двенадцать и мне было двенадцать, но это была любовная история века. Совершенно чуждая сексуальности; нам не было дела ни до чего, кроме дружбы. Мы гуляли по городу в обнимку. Никогда я не был так счастлив, пока спустя много лет не встретил Мэгги и не женился. Но в двенадцать лет ты ничего не знаешь о мире, о своем теле, о любви, кроме того, что «мы друзья». А потом он внезапно уехал. Через две недели. Я был разбит. Раздавлен. Я не понимал, что происходило, ибо лишь два года спустя узнал, что такое секс.

* * *

Тебе двенадцать или тринадцать, и ты встречаешь по-настоящему закадычного друга. В двенадцать лет, когда мы переехали в Аризону, я встретил замечательного мальчика, Джона Хаффа. И наша дружба продолжалась месяцев шесть-восемь. А потом мне пришлось уезжать на восток, и я понимал, что не увижусь с ним долгие годы, и это причиняло мне боль. Едва ли я оправился от боли, причиненной потерей лучшего друга. И я могу с радостью сказать, что спустя тридцать восемь лет, пару лет назад, Джон Хафф, это его настоящее имя, вернулся в мою жизнь, и мы снова дружим.

* * *

Первое возвращение в Уокиган, о боже, сорок лет тому назад. Я отправился на поиски мисс Адамс, директора Центральной школы. Она была поистине крепким орешком, у нее над губой пробивались усики, и она походила на бульдога. Она одевалась как бы по-мужски. Я ничего не знаю о ее личной жизни, но, боже мой, как она заправляла нашей школой! Она обнаруживала меня несколько раз в раздевалке. Она проходила мимо, обходя школу дозором, и учиняла дознание:

– Что ты там делаешь?

– Ну… – отвечал я.

А она говорила:

– Ты наверняка опять слишком много болтаешь.

– Да, мадам, – признавался я.

– Следуй за мной, – повелевала она.

Она отводила меня в свой кабинет, хватала за подбородок и вопрошала:

– Когда же ты научишься затыкать свой рот?

Она приближала свое лицо ко мне и пребольно стискивала мне подбородок, знаете ли. Раз или два она била меня линейкой по ладоням. И приговаривала:

– А теперь марш в класс и веди себя тихо.

Мне всегда хотелось увидеть ее снова, и я ее разыскал. Она жила на Генессе-стрит, неподалеку от театра. И я отправился повидаться с ней (это было сорок лет назад, по меньшей мере, а то и пятьдесят). Она открыла дверь, и, конечно, она сморщилась, фута на полтора. Мой апломб улетучился, и мы задушевно поговорили с ней о книгах, библиотеках и о жизни. Она так гордилась мной, потому что преподавала Неве и Биону, моим тетушке и дядюшке, прежде чем я пошел в школу. Она преподавала моему брату, так что знала все наше семейство.

Назад: Памяти Эйнара Моберга,

Дальше: Маги, магия, карнавал и фантазия[28]