Глава VI

Продолжение рассказа о моей жизни, начато в Пасси близ Парижа, 1784

Прошло уже некоторое время с тех пор, как я получил вышеприведенные письма, но я был так занят, что не мог и подумать о том, чтобы выполнить содержащуюся в них просьбу. К тому же я мог бы сделать это гораздо лучше, если бы находился дома, среди моих бумаг, они подстегнули бы мою память и помогли бы уточнить даты; но поскольку срок моего возвращения еще не решен, а у меня сейчас выдался кое-какой досуг, я попытаюсь вспомнить и записать, что могу. Буде я доживу до возвращения домой, там я, возможно, кое-что исправлю и добавлю.

Не имея здесь ни одной копии написанного ранее, я не помню, рассказал ли я, какие предпринял шаги для учреждения Филадельфийской публичной библиотеки, которая, начавшись с малого, ныне приобрела такое значение; однако помню, что довел свой рассказ примерно до того времени (1730). Поэтому я и теперь начну с рассказа о ней, а если окажется, что он уже написан, его можно будет изъять.

В то время, когда я прочно поселился в Пенсильвании, ни в одной из колоний к югу от Бостона не было приличной книжной лавки. В Нью-Йорке и в Филадельфии печатники, по сути дела, торговали писчебумажными товарами, продавали только бумагу и проч., альманахи, баллады да кое-какие немудреные учебники. Любители чтения были вынуждены выписывать книги из Англии; у каждого из членов «Хунты» было небольшое количество собственных книг. Сперва мы собирались в харчевне, потом сняли комнату для собраний нашего клуба. Я предложил всем членам принести свои книги в эту комнату, где они не только были бы под рукой, если потребуется срочно навести справку, но и послужили бы на общую пользу, чтобы каждый мог взять любую из них и прочесть у себя дома. Мы так и сделали и некоторое время этим довольствовались.

Убедившись, сколь полезным оказалось это маленькое собрание книг, я предложил расширить число участников, объявив подписку на публичную библиотеку. Я набросал план и устав и попросил искусного нотариуса мистера Чарльза Брокдена придать этим документам законную форму, согласно которой каждый подписчик обязывался внести определенную сумму на покупку книг, а затем вносить столько-то в год на пополнение библиотеки. Так мало читателей было в то время в Филадельфии, и большинство из них были так бедны, что мне при всем старании удалось найти всего пятьдесят человек, главным образом из молодых купцов, готовых заплатить по сорок шиллингов вступительного взноса и далее вносить по десять шиллингов в год. С этим маленьким капиталом мы и начали дело. Книги были выписаны и получены; библиотека была открыта один день в неделю, и в этот день подписчики брали книги на дом под обязательство заплатить двойную их стоимость, если они не будут возвращены в срок. Нашему примеру скоро последовали в других городах и в других провинциях. Библиотеки пополнялись благодаря пожертвованиям, чтение вошло в моду, и наши люди, за неимением общественных увеселений, которые могли бы отвлечь их от чтения, все больше тянулись к книгам, так что через несколько лет чужеземцы уже отмечали, что люди у нас более образованные и знающие, чем лица того же звания в других странах.

Когда мы готовились подписать вышеупомянутый договор, связывавший нас или наших наследников на пятьдесят лет, нотариус мистер Брокден сказал нам: «Вы люди молодые, но трудно предположить, что кто-нибудь из вас доживет до истечения срока, указанного в этом документе». А между тем многие из нас живы до сих пор, однако самый документ через несколько лет потерял законную силу, так как его заменил новый устав, узаконивший нашу компанию на неограниченный срок.

Возражения и колебания, с которыми я столкнулся, когда вербовал подписчиков, вскоре дали мне почувствовать, как невыгодно называть себя застрельщиком любого полезного начинания, ведь его сразу заподозрят в том, что он ставит себя хоть немножко да выше людей его окружающих, когда ему требуется их помощь в осуществлении этого начинания. Поэтому я по мере возможности молчал о себе, а толковал, что план, дескать, составила группа друзей, меня же они только просили представить его на рассмотрение тех, кого они почитают любителями чтения. Таким манером дело у меня пошло лучше, я стал прибегать к этой методе во всех подобных случаях и часто добивался успеха, почему и рекомендую ее от всей души. Небольшая жертва, которую вы приносите своему тщеславию, со временем сторицей окупится. Если на какое-то время останется неясным, кому принадлежит заслуга, кто-то, более тщеславный, чем вы, попытается приписать ее себе, а тогда даже завистники невольно воздадут вам должное и разоблачат самозванца.

Библиотека дала мне возможность беспрерывно совершенствоваться чтением, на которое я неукоснительно отводил час или два в день, и таким образом до некоторой степени возместил ученые занятия, о которых некогда мечтал для меня отец. Чтение было единственным развлечением, какое я себе разрешал. Я не тратил времени на кабаки, азартные игры и прочие шалости, мое усердие в деле оставалось столь же неустанным, сколь было необходимо. На мне еще лежал долг за типографию, у меня подрастали дети, которых требовалось обучать, и я вынужден был соперничать с двумя печатниками, обосновавшимися в городе раньше меня. Однако с каждым днем трудности мои уменьшались. Я не изменял моим воздержанным привычкам, я с детства запомнил наставления отца, любившего повторять притчу Соломонову: «Если человек проворен в деле своем, он будет стоять перед царями, он не будет стоять перед простыми», – и почитал трудолюбие лучшим средством для достижения богатства и известности, что и придавало мне сил, хотя я и не думал, что мне предстоит когда-либо буквально стоять перед коронованными особами. Однако с тех пор именно это и произошло: я стоял перед пятью разными монархами и даже удостоился чести обедать за столом одного из них, короля датского.

В Англии ходит поговорка: «Кто преуспеть желает, тому пусть жена помогает». Мне повезло: моя жена была столь же привержена трудолюбию и воздержности, сколь и я сам. Она с охотой помогала мне в моем деле, складывала и сшивала брошюры, сидела в лавке, скупала старое тряпье для бумажной фабрики и т. д. и т. д. Мы не держали бездельников – слуг, еда у нас была самая простая, мебель самая дешевая. Так, например, на утренний завтрак я долгое время довольствовался хлебом с молоком (чая не покупали) и ел оловянной ложкой из грошовой глиняной миски. Но заметьте, как вопреки правилам роскошь проникает в семейный уклад и пускает ростки: однажды, будучи позван завтракать, я увидел на столе перед собой фарфоровую миску и серебряную ложку! Их без моего ведома купила моя жена, заплатив огромные деньги, двадцать три шиллинга, и единственное, что она могла сказать в свое оправдание, – ей, мол, показалось, что ее муж заслуживает фарфоровой миски с серебряной ложкой не меньше, чем любой из его соседей. Так у нас в доме впервые появился фарфор и столовое серебро, а с годами, когда наше богатство приумножилось, того и другого у нас уже было на несколько сотен фунтов.

Воспитан я был в пресвитерианской вере, и хотя некоторые догматы этого исповедания, такие как судьбы божьи, предопределение, вечное проклятие, казались мне непонятными, а другие сомнительными, и хотя я давно перестал посещать молитвенные собрания своей секты, поскольку воскресенье отводил ученым занятиям, однако каких-то религиозных правил всегда придерживался. Так, я никогда не сомневался в существовании божественного начала, сотворившего мир и правящего им; а также в том, что наиболее угодная богу служба – это делать людям добро; и в том, что душа бессмертна, а всякое преступление влечет за собой наказание, добродетель же будет вознаграждена либо в сей жизни, либо за гробом. Эти положения я почитал основой любой религии, поскольку усматривал их во всех исповеданиях, принятых в нашей стране; все их я уважал, хотя и в разной мере, смотря по тому, много или мало к ним примешивалось других догматов, которые, не будучи направлены к насаждению, повышению и укреплению нравственности, служили главным образом тому, чтобы разъединять людей и сеять между ними вражду. Уважая все вероисповедания и будучи убежден, что любое из них способно оказать благое воздействие, я избегал всяких споров, могущих поколебать моего противника в его вере; и поскольку население нашей провинции росло и для прихожан любого толка требовалось все больше молитвенных зданий, возводившихся обычно на доброхотные даяния, я никогда не отказывался внести и свою лепту на такие дела.

Хотя и редко бывая в церкви, я все же полагал, что богослужения и похвальны, и полезны, если проводить их как надобно, и неукоснительно платил ежегодный взнос на содержание единственной у нас в Филадельфии пресвитерианской церкви. Священник этой церкви порой навещал меня на правах друга, уговаривал приходить на богослужения, и бывало, что я поддавался его уговорам, один раз даже ходил в церковь пять воскресений подряд. Будь он хорошим проповедником, я, возможно, и продолжал бы в том же духе, как ни мало воскресного досуга мне оставляли мои занятия; но речи его сводились либо к полемике, либо к разъяснению узких доктрин нашей секты и были сухи, неинтересны и ненравоучительны, потому что он не призывал к соблюдению каких-либо нравственных правил и, казалось, старался сделать нас не достойными гражданами, а всего лишь пресвитерианами.

Однажды он выбрал темой для своей проповеди следующий стих из четвертой главы Послания к Филиппийцам: «Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте». И я вообразил, что в проповеди на эту тему будет содержаться какой-нибудь призыв к нравственности. Но он ограничился перечислением пяти пунктов, которые якобы имел в виду апостол, а именно: 1. Соблюдать день субботний. 2. Прилежно читать Святое Писание. 3. Посещать богослужения. 4. Причащаться святых тайн. 5. Оказывать уважение служителям церкви. Все это, возможно, и хорошо, но так как это не то хорошее, чего я ждал от проповеди на такую тему, я отчаялся услышать что-либо ценное и в любой другой его проповеди, возмутился и больше не ходил его слушать. За несколько лет до того (то есть в 1728 году) я сочинил для себя краткую литургию или молитву, озаглавленную «Догматы веры и поведение верующего». Ею я и стал снова пользоваться, а посещать богослужения перестал. Такой образ действий, возможно, достоин осуждения, но оправдываться я не намерен, ибо сейчас моя цель – излагать факты и не подыскивать для них оправдания.

Примерно в это же время у меня зародился смелый, даже дерзостный план: достичь морального совершенства. Я хотел жить, не совершая грехов и проступков; решил побороть все то, на что меня толкала либо врожденная склонность, либо привычка, либо чужие примеры. Зная, или воображая, что знаю, что хорошо, а что дурно, я не видел причин, почему бы мне всегда не следовать первому и не избегать второго. Но вскоре я убедился, что задача эта труднее, нежели я предполагал. Пока я всеми силами остерегался одного греха, меня настигал другой; привычка вступала в свои права, чуть ослабевало внимание; склонность порой оказывалась сильнее разума. Наконец я пришел к заключению, что одного умозрительного убеждения, будто в наших интересах быть безупречно добродетельным недостаточно для того, чтобы оградить себя от повторных падений, и прежде чем успокоиться на мысли, что отныне поведение твое будет неизменно правильным, необходимо избавиться от скверных привычек, приобрести благие привычки и утвердиться в них. И для этого я выработал некую методу.

Среди различных перечней нравственных добродетелей, какие мне доводилось читать, были и более и менее длинные, в зависимости от того, больше или меньше понятий писавшие объединяли под одной рубрикой. Например, воздержность одни сводили только к еде и питью, другие же полагали, что воздерживаться следует и от всех других удовольствий, аппетитов, склонностей и страстей как телесных, так и духовных, вплоть до скупости и честолюбия. Я решил, ясности ради, предпочесть больше рубрик и под каждой меньше понятий, а не мало рубрик, объединяющих больше понятий; и в тринадцать рубрик включил все, что в то время казалось мне необходимым и желательным, присовокупив в каждом случае краткое наставление, из которого явствовало, как я ту или иную добродетель понимал.

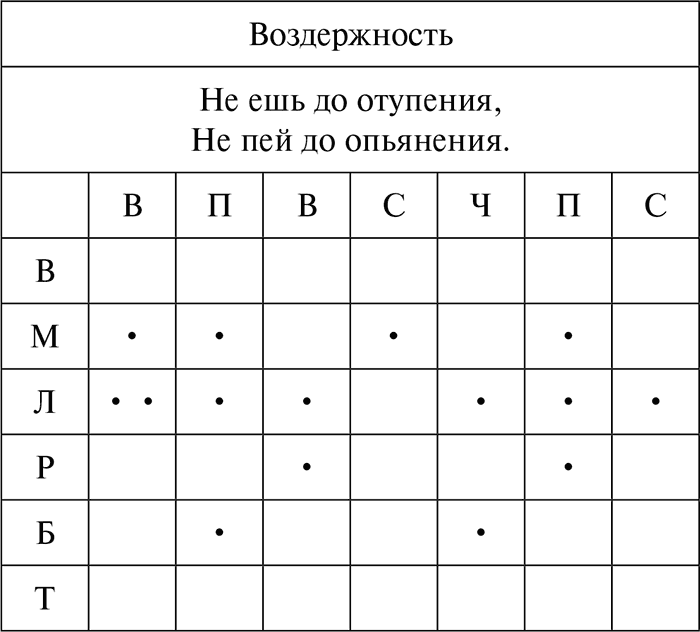

1. Воздержность.

Не ешь до отупения, не пей до опьянения.

2. Молчаливость.

Говори лишь то, что может послужить на пользу другим или тебе самому.

3. Любовь к порядку.

Пусть для каждой твоей вещи будет свое место; пусть для каждого твоего дела будет свое время.

4. Решительность.

Решай делать то, что должно; а то, что решил, выполняй неуклонно.

5. Бережливость.

Позволяй себе только те расходы, что принесут пользу другим или тебе самому; ничего не растрачивай попусту.

6. Трудолюбие.

Не теряй времени; всегда будь занят чем-нибудь полезным; отменяй все необязательные дела.

7. Искренность.

Не прибегай к пагубному обману: пусть мысли твои будут невинны и справедливы; а если говоришь, то пусть такими же будут и слова.

8. Справедливость.

Никогда не обижай людей, причиняя им зло или не делая добра, как велит долг.

9. Умеренность.

Избегай крайностей; не держи обиды за причиненное тебе зло, даже если думаешь, что оно того заслуживает.

10. Чистоплотность.

Не допускай ни малейшей грязи ни на себе, ни в одежде, ни в доме.

11. Спокойствие.

Не волнуйся из-за пустяков, из-за происшествий мелких либо неизбежных.

12. Целомудрие.

Похоти предавайся редко, единственно для здоровья или для продления рода; не допускай, чтобы она привела к отупению, или к слабости, либо лишила душевного покоя или бросила тень на доброе имя твое или чье-либо еще.

13. Кротость.

Следуй примеру Иисуса и Сократа.

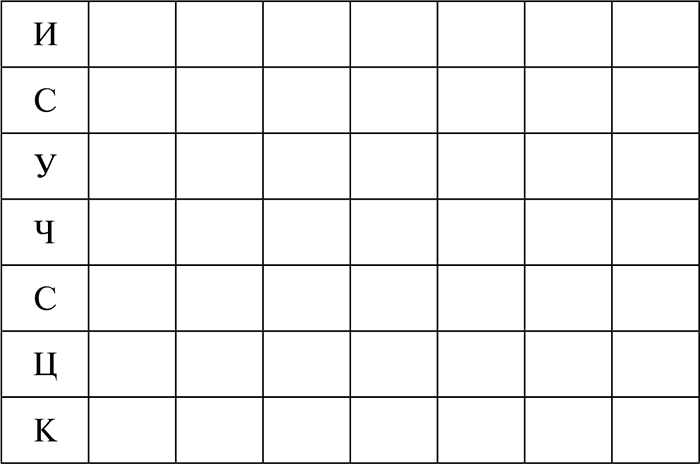

Так как намерением моим было сделать все эти добродетели привычными, я решил не рассеивать моего внимания, пытаясь овладеть всеми сразу, но сосредоточивать его одновременно лишь на одной; овладев же ею, переходить к следующей и так далее вплоть до тринадцатой; а так как овладение одной могло облегчить овладение некоторыми другими, я расположил их в том порядке, в каком они приведены выше. На первом месте – Воздержность, ибо она способствует сохранению ясной головы, столь необходимой в условиях, когда мне следовало все время быть начеку и бдительно уберегать себя от привлекательности старых привычек и непрестанных соблазнов. Утвердившись в этой добродетели, думал я, легче будет привыкать к Молчаливости; и так как желанием моим было одновременно с совершенствованием в добродетелях приобретать знания, и притом что приобретать знания в беседе помогает не столько язык, сколько уши, а значит, нужно отделаться от свойственной мне привычки трепать языком, шутить и каламбурить, за что меня любили только в малопочтенной компании, я поставил Молчаливость на второе место. Я надеялся, что эта и следующая за нею добродетель, Любовь к порядку, дадут мне больше времени для осуществления моих планов и для занятий. Решительность, став привычной, поможет мне в попытках приобрести все остальные добродетели; Бережливость и Трудолюбие, избавив меня от еще лежавших на мне долгов и дав мне благосостояние и независимость, облегчат мне проявления Искренности и Справедливости и т. д. и т. д. А затем, понимая, что мне, следуя совету Пифагора, высказанному им в «Золотых стихах», понадобится ежедневно себя проверять, я выработал для такой проверки следующую методу.

Я смастерил книжечку, в которой отвел по странице для каждой добродетели. Каждую страницу я разлиновал красными чернилами на семь столбцов, обозначив их начальными буквами дней недели. А поперек этих столбцов провел тринадцать красных линий, расположив в начале каждой из них первую букву одной из добродетелей, с тем чтобы в нужной клетке отмечать черной точкой все случаи, когда при проверке окажется, что в такой-то день я погрешил против такой-то добродетели.

Я решил в течение недели уделять исключительное внимание какой-нибудь одной добродетели. Так, в первую неделю я особенно старался не погрешить против Воздержности, об остальных же добродетелях заботиться лишь попутно и только отмечая каждый вечер проступки минувшего дня. Мне казалось, что если в первую неделю удастся сохранить без пометок первую строку, обозначенную В, то в следующую неделю я могу распространить свое внимание и на вторую и уже в ближайшую неделю обе первые строки останутся без пометок. Продвигаясь таким образом дальше, я закончу полный курс за тринадцать недель, а за год проделаю четыре курса. И подобно тому как человек, задумавший прополоть свой огород, не пытается повыдергать все сорняки сразу, что было бы ему не по силам, а работает на одной грядке и лишь закончив ее, переходит к следующей, так и я надеялся радоваться и вдохновляться при виде того, как я преуспеваю в добродетелях, как чистых строк становится все больше, и наконец, проделав несколько курсов, я после тринадцатинедельной проверки с восторгом убеждаюсь, что вижу перед собой целую чистую страницу.

Эпиграфом к моей книжечке я взял следующие строки из Аддисонова «Катона»:

На том стою. Коль Кто-то есть над нами,

(а ведь тому свидетелем природа),

Он будет рад твореньям совершенным,

А те счастливы радостью Его.

Второй эпиграф был из Цицерона:

«О vitae Philosophia dux! О virtutum indagatrix expultrixque vitiorum! Unus dies, bene et ex praeceptis tuis actus, peccanti immortalitati est anteponendus.

И еще один – из Притчей Соломоновых, где речь идет о мудрости, сиречь о добродетели:

«Долгоденствие – в правой руке ее, а в левой у нее – богатство и слава… пути ее – пути приятные, и все стези ее – мирные» (III, 16, 17).

А полагая, что источник мудрости – Бог, я почел нужным просить у него помощи в достижении ее; для этого я сочинил нижеследующую коротенькую молитву и предпослал ее моим проверочным таблицам для ежедневного повторения:

«О всемогущее Добро! Всеблагой Отец! Всемилостивый пастырь! Приумножь во мне ту мудрость, что дает распознать полезное для меня. Укрепи мою решимость выполнить то, что эта мудрость предписывает. Прими мои услуги другим твоим чадам как единственную доступную мне благодарность за твои неиссякаемые милости».

Иногда я добавлял к этому короткую молитву, которую прочел в «Стихотворениях» Томсона, а именно:

Господь мой, породивший свет и жизнь!

Наставь меня, что в жизни есть добро!

Ты сам наставь! Избавь от суеты,

Пороков низких; мира дай душе,

Наполни знанием и чистотой,

Блаженством бесконечным и святым!

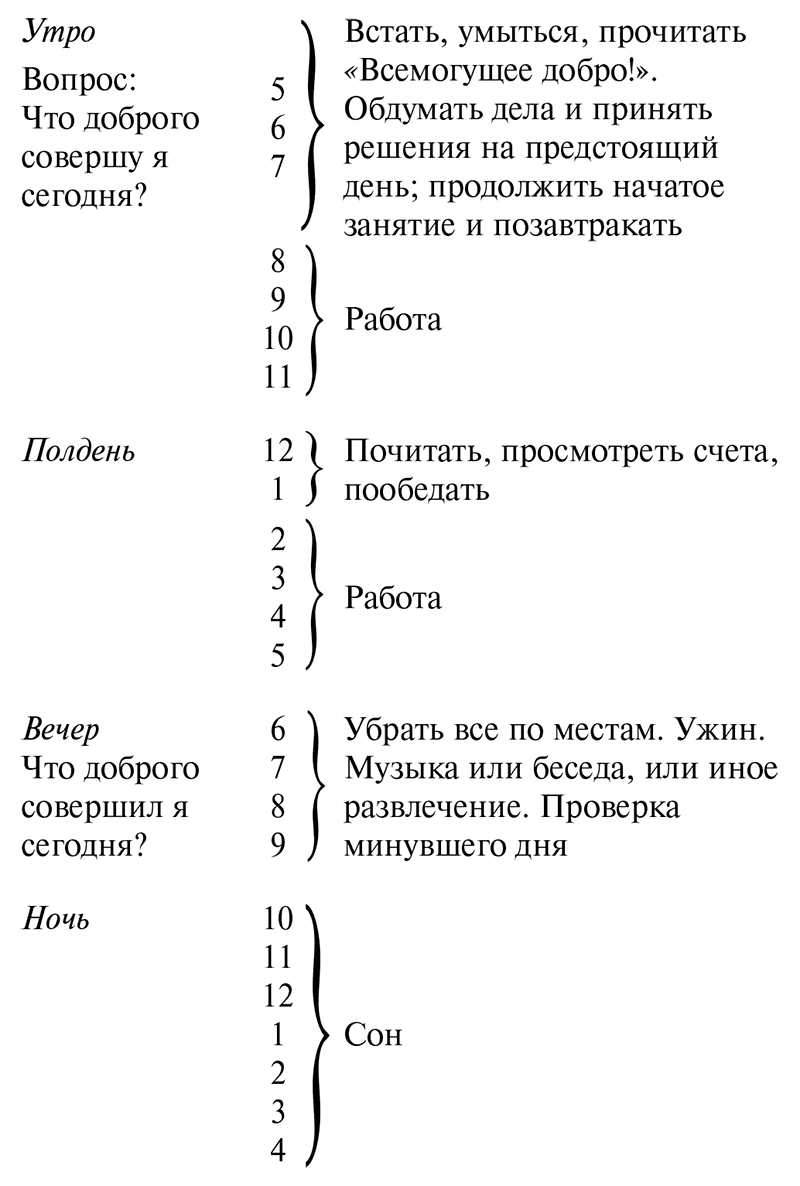

Поскольку наставление под рубрикой «Любовь к порядку» требовало, чтобы для каждого дела было свое время, одна страница в моей книжечке была занята распорядком моих занятий во все часы суток. Вот эта страница.

Я принялся выполнять свой план самопроверки и занимался этим довольно долго, с редкими перерывами. Меня удивило, что грехов у меня куда больше, чем я думал; но я с удовлетворением отмечал, что их становится меньше. Чтобы избавить себя от труда заводить новую книжечку взамен старой, которая вся продырявилась, когда я стирал и соскабливал с бумаги отметки о старых проступках, освобождая место для новых отметок, я перенес мои таблицы и наставления на пластинки слоновой кости, разлинованные прочными красными чернилами, а пометки делал черным карандашом, и они по мере надобности легко стирались мокрой губкой. Впоследствии я стал проделывать всего один курс в год, затем и в несколько лет, а в конце концов и вовсе их забросил, будучи занят путешествиями, работой за морем и тысячью всяких дел; но книжечку мою всегда носил с собой.

Больше всего забот доставлял мне пункт касательно порядка; я увидел, что наставления мои, возможно, и выполнимы для человека, чьи обязанности позволяют ему свободно распоряжаться своим временем, например – для странствующего печатника; но для хозяина, вынужденного общаться с многими людьми, причем они нередко сами выбирают время для деловых свиданий, такая задача просто непосильна. Очень трудно было также привыкнуть держать в порядке, в определенных местах, бумаги и другие вещи. С детства я не был к этому приучен, и так как память у меня была отменная, не ощущал особенных неудобств от своей безалаберности. Короче говоря, соображения порядка так отвлекали мое внимание, и неудачи так меня огорчали, а успехи были так ничтожны, и я так часто срывался снова, что уже готов был отказаться от дальнейших попыток и удовольствоваться в этом отношении неполным успехом, как тот человек, который, купив у моего соседа-кузнеца топор, пожелал, чтобы вся его лопасть блестела так же, как лезвие. Кузнец согласился отточить топор до полного блеска, если купивший сам будет крутить ворот; тот стал крутить, а кузнец крепко прижимал лопасть к точильному камню, так что крутить было очень утомительно. Покупатель время от времени подходил к нему посмотреть, как идет дело, и уже согласен был взять топор какой есть. «Нет, – сказал кузнец, – крути, крути, он у нас весь заблестит, а пока он еще пегий». – «Верно, – сказал тот, – но мне пегий топор, пожалуй, больше нравится». И я полагаю, что такое мнение разделяют многие, кто, не придумав, в отличие от меня, системы, убеждались, как трудно отделываться от старых привычек и приобретать новые, отказывались от дальнейших усилий и приходили к выводу, что «пегий топор лучше». Ведь нечто, выдававшее себя за разум, порой нашептывало и мне, что моя крайняя требовательность к себе есть, возможно, своего рода моральное чистоплюйство и, когда бы о нем узнали, меня подняли бы на смех; что безупречный характер имеет свои неудобства, а именно может вызвать зависть и даже ненависть; и что человеку благожелательному следует иметь кое-какие недостатки, дабы не отпугивать друзей.

Да, в отношении Порядка я оказался неисправим; и теперь, когда я стар и память моя ослабела, я очень явственно это ощущаю. В общем же, хотя я так и не достиг совершенства, которого столь честолюбиво домогался, все же благодаря моим усилиям я стал и лучше и счастливее, нежели был бы, если бы не приложил этих усилий; подобно тем, кто, задавшись целью писать безукоризненно и для этого копируя гравированные тексты, хоть и не достигают в этих копиях желанного совершенства, однако почерк их улучшается и, оставаясь разборчивым, даже производит приятное впечатление.

Я думаю, моим потомкам полезно будет узнать, что с помощью этой маленькой уловки их предок, с благословения божиего, обрел безоблачное счастье всей своей жизни вплоть до семидесятидевятилетнего возраста, когда пишутся эти строки. Какие невзгоды уготованы ему на оставшееся время – это в руке провидения; но если они его настигнут, размышления о минувшем счастье помогут ему сносить их с большим смирением. Воздержности он обязан тем, что так долго не знал болезней и до сих пор не жалуется на здоровье; Трудолюбию и Бережливости – тем, что рано вышел из бедности и приобрел достаток, а с ним и знания, позволившие ему стать полезным гражданином и удостоиться внимания в ученых кругах; Искренности и Справедливости – тем, что заслужил доверие своей родины и почетные миссии, какие она на него возложила, а влиянию всех добродетелей вместе взятых, хотя ни в одной из них он не достиг совершенства, – тем, что ровный нрав и бодрость в беседе заставляют даже младших его знакомцев до сих пор еще искать его общества. Это и позволяет мне надеяться, что хотя бы некоторые из моих потомков последуют моему примеру и получат от этого выгоду.

Многие заметят, что хотя в моем плане я не вовсе умолчал о религии, в нем ни разу не упомянуты догмы какого-нибудь одного вероисповедания. Я этого умышленно избегал, ибо, будучи убежден в полезности и ценности моей методы, полагал, что она может пригодиться людям любого исповедания, и, намереваясь когда-нибудь ее обнародовать, не хотел, чтобы она вызвала возражения от кого бы то ни было. Я собирался написать о каждой из добродетелей небольшое введение, в котором показал бы, какие преимущества она дает усвоившему ее и как пагубен противоположный ей порок; и это сочинение я озаглавил бы «Искусство добродетели», потому что оно указывало бы пути приобретения добродетелей, тем отличаясь от пустых призывов к праведности, которые ничему не учат, но подобны человеку в апостольском послании, который призывал нагих и голодных насыщаться и греться, не указывая им, где и как добывать одежду и пропитание (Послание Иакова, 22, 15–16).

Но случилось так, что мое намерение написать и обнародовать это введение не было осуществлено. Правда, время от времени я записывал впрок кое-какие мнения, доводы и т. п. и некоторые из этих записей у меня сохранились; но главную работу я все откладывал – сперва слишком занятый устройством моих личных дел, а позже – делами общественными; а работа эта должна была стать частью обширного и подробного труда, который потребовал бы всех моих сил без остатка; поскольку же приступить к нему мне мешали одно за другим разные непредвиденные занятия, он и до сего дня не закончен.

В этом труде я хотел разъяснить и провести в жизнь следующие положения: порочное поведение пагубно не потому, что запрещено, оно запрещено, потому что пагубно, если принимать в расчет человеческую природу; поэтому быть добродетельным – в интересах каждого, кто хочет быть счастливым уже в этой жизни; а исходя из сего обстоятельства (поскольку на свете есть достаточно богатых купцов, знатных и коронованных особ, нуждающихся в честных подчиненных для управления их делами, а такие попадаются редко), я попытался бы убедить молодых, что первейшие качества, могущие принести бедняку достаток, суть неподкупность и честность.

Сначала мой список добродетелей содержал их только двенадцать; но после того как один мой друг, квакер, любезно сообщил мне, что меня считают гордецом, что гордыня моя часто проявляется в разговоре, что в спорах я не только стремлюсь оказаться правым, но веду себя заносчиво и дерзко, в чем он убедил меня, приведя несколько примеров, я решил по возможности излечиться и от этого порока или недостатка и добавил к списку Кротость, истолковав это слово в широком смысле.

Не могу сказать, чтобы я добился успеха по существу этой добродетели, скорее мне удалось приобрести видимость ее. Я взял за правило сдерживать себя, возражая против чужих мнений и утверждая свои. Я даже запретил себе, в согласии с давнишним правилом нашей «Хунты», употреблять какие-либо слова или обороты, выражающие категорическое мнение, такие как «несомненно, безусловно» и т. п., а вместо этого стал говорить: то-то и то-то «мне сдается», или «представляется мне в настоящее время». Услышав заявление, показавшееся мне ошибочным, я отказывал себе в удовольствии резко перебить собеседника и тут же указать на какую-нибудь нелепость в его доводах; а свой ответ начинал с замечания, что в иных случаях или обстоятельствах он был бы прав, но в данном случае мне кажется или сдается, что он погрешил против истины. Вскоре я убедился в преимуществах этой новой для меня манеры: разговоры с моим участием стали проходить приятнее. Скромный тон, каким я выражал свои мнения, обеспечивал им более снисходительный прием и вызывал меньше противодействия; я уже не так сильно огорчался, когда оказывался неправ, и мне легче становилось убедить моих противников отказаться от их ошибок и поддержать меня, когда мне случалось быть правым.

Со временем такое поведение, ради которого я вначале насиловал мою врожденную склонность, стало даваться мне легко, превратилось в привычку, и за последние пятьдесят лет никто, полагаю, не слышал, чтобы у меня вырвалось какое-нибудь категорическое суждение. И этой привычке (наряду с установившейся за мною славой честного человека) я, вероятно, обязан тем, что мои сограждане так уважительно ко мне прислушивались, когда я предлагал учредить какое-нибудь новое предприятие или внести изменения в уже существующее, и что я приобрел влияние в общественных советах, когда вошел в их состав; ибо оратором я был неважным, красноречием не отличался, был нерешителен в выборе слов, допускал ошибки в языке, а между тем обычно одерживал верх над своими противниками.

Правду сказать, из всех страстей наших ни одну, пожалуй, так не трудно обуздать, как гордыню. Сколько ты ее ни скрывай, сколько ни борись с ней, ни пытайся ее задушить, растоптать, изничтожить, а она все живет, и нет-нет да и дает о себе знать. В настоящем повествовании вы, возможно, найдете тому много примеров, ведь даже убедив себя, что я ее преодолел, я, вероятно, гордился бы своим смирением.

(До сих пор написано в Пасси в 1784 году.)