Творческая болезнь и Герой

I.N.R.I. – Igni Natura Renovatur Integra

Героизм – это третий способ адаптации, альтернатива декадентству и фашизму. Он встречается нечасто, потому что требует добровольного принесения в жертву убеждений группы и бессрочного принятия последующего психологического хаоса, сопутствующего (повторному) соприкосновению с неизвестным. Тем не менее это творческий путь, который ведет к новым открытиям и преобразованиям, оживляющим культуру. Примеряя роль героя, творческий деятель выходит за пределы защитного анклава истории (или даже противопоставляет себя ему) и подвергается повторному воздействию ужасного неизвестного. Это порождает смертельный страх, но также вдохновляет и позволяет совершить преобразование и продвинуться вперед. Именно распад и высвобождение смысла (предшествующие его восстановлению) – события, неизбежно сопутствующие героическому процессу, – порождают явления, из-за которых гения зачастую считают безумцем. Однако здесь есть существенное и важное отличие: гений – это счастливый герой, который добровольно, по своему выбору сталкивается с неизвестным, то есть с неожиданными последствиями неудачного приспособления к определенным обстоятельствам. Несчастному безумцу, напротив, удалось сбежать от плотоядной новизны, от того, что процветает и растет от намеренного невнимания – от чего-то, что в конце концов поглотит его. Гений распадается на части, наполняется неопределенным смыслом, возрождается, а затем разрушает и заново выстраивает социальный мир. Безумец же погружается в пучину и растворяется в ней.

Именно способность добровольно смотреть в лицо неизвестному и соответствующим образом менять убеждения, которые использовались для адаптации в прошлом, составляет вечный дух человека, созидающее Слово. Существование и природа этого духа с незапамятных времен получили должное признание в западной (и восточной) философии и религии. Выдающийся теолог Рейнхольд Нибур утверждает:

Платон и Аристотель считали, что ум разительно отличается от тела. Это объединяющий и упорядочивающий принцип – инструмент логоса, который вносит гармонию в жизнь души, поскольку логос созидает и формирует мир. Греческие теории по метафизике, естественно, являются определяющими для учения о человеке. Современники Парменида, с одной стороны, предполагали тождество бытия и разума, а с другой – считали, что разум действует на некую бесформенную или не сформировавшуюся субстанцию, которую невозможно до конца познать. В понимании Аристотеля материя есть «остаток, нечто не существующее само по себе, непознанное, чуждое разуму, остающееся после определения вещи как формы и понятия. Нельзя сказать, что это несуществующее есть, нельзя также сказать, что его нет. Оно еще не есть и обретает реальность, лишь когда получает некое осмысленное определение».

Внутреннее родство духа с Творцом было абстрактно и подробно осмыслено в ходе развития иудеохристианской мысли: природа человека наиболее глубоко раскрывается в его связи с Богом (он создан по его образу и подобию), а не с точки зрения познавательных способностей или места под солнцем. Сущность этого «духа, отождествленного с Богом», есть вечная способность творить и преобразовывать. Нибур отмечает, что:

…Отступая назад на неопределенный срок, человеческий дух может постоянно находиться вне себя… Люди знают мир лишь настолько, насколько они могут его постичь, а это значит, что они не способны понять себя, если не выйдут за пределы себя и мира.

Как мы уже выяснили ранее, способность бесконечно выходить за некие пределы, то есть умение абстрагироваться, представлять абстракцию, а затем абстрагироваться от представления и так далее бесчисленное количество раз не приходит просто так. Мы с легкостью строим и разрушаем этот карточный домик; более того, наша склонность к злу неразрывно связана с уникальной способностью преодолевать границы.

Отвлеченное мышление вообще и общее понимание нравственности в частности – это игра во «что, если…» Затеяв игру, нужно установить, определить и затем изменить ее исходные предпосылки. Сначала формируются правила – они должны быть усвоены до того, как можно будет что-либо изменить по ходу процесса. Далее (по крайней мере, на последних стадиях) в воображении создается образ мира в соответствии с определенными допущениями, которые являются правилами (полем) игры, а затем в этом воображаемом мире совершается действие. Создавая, ведя и перестраивая игру, мы учимся жить в реальном мире. По мере усложнения игр становится все труднее отличить их от настоящей деятельности.

На первых этапах игра ведется на процедурном уровне; ее правила остаются неявными. Как только игра осмысливается, в нее можно пригласить других участников, а после этого поменять правила. Пиаже проанализировал, как устанавливаются правила детских игр:

С точки зрения практики, или применения правил, можно выделить четыре последовательных этапа.

Первая стадия носит чисто моторный и личный характер: ребенок перебирает стеклянные шарики, руководствуясь желаниями и двигательными навыками. Это приводит к созданию более или менее последовательных схем действий, но, поскольку игра все еще индивидуальна, здесь можно говорить только о моторных закономерностях, а не о коллективных правилах.

Вторую стадию можно назвать эгоцентрической по следующим причинам: она начинается в тот момент, когда ребенок получает извне пример уже установленных правил, то есть в 2–5 лет. Но даже подражая этому примеру, он продолжает играть либо сам, не утруждая себя поиском партнеров, либо с другими детьми, но не пытается победить и, следовательно, не стремится объединить различные способы игры. Другими словами, на этой стадии, даже в группе, дети играют «сами с собой» (все могут выиграть одновременно) и не придают внимания установленным правилам. Этот двойственный характер действий, сочетающий подражание другим с чисто индивидуальным использованием полученных примеров, мы обозначили термином «эгоцентризм».

Третий этап, который мы назовем стадией зарождающегося сотрудничества, начинается в 7–8 лет. Теперь каждый игрок старается выиграть. Следовательно, все дети начинают контролировать друг друга и стараются создать общие правила. Но хотя в ходе одной игры они могут достигнуть определенного согласия, представления о правилах в целом все еще довольно расплывчаты. Другими словами, в этом возрасте дети, которые ходят в один класс и постоянно общаются друг с другом, дают непоследовательные и часто совершенно противоречивые описания правил игры в шарики, когда их спрашивают об этом по отдельности.

Наконец, в 11–12 лет наступает четвертый этап – кодификация правил. Всей группе становится известен не только каждый ход в основной игре, но и реальный свод правил, которые следует соблюдать. Если в этом возрасте спросить одноклассников о правилах игры и их возможных вариациях, ответы поразительным образом совпадут…

Если мы теперь обратимся к вопросу о том, как создаются правила, то обнаружим прогрессию, практически неуловимую при ближайшем рассмотрении, но достаточно четко выраженную при более общем анализе ситуации. Можно сказать, что эта прогрессия проходит через три этапа: второй начинается на эгоцентрической стадии и заканчивается к середине стадии сотрудничества (9–10 лет), а третий охватывает остальную часть этой стадии и продолжается на стадии кодификации правил.

На первом этапе правила еще не носят принудительного характера либо потому, что они затрагивают лишь движения, либо (в начале эгоцентрической ступени) потому, что воспринимаются бессознательно как нечто интересное, а не обязательное или реальное.

На втором этапе (кульминация эгоцентризма и первая половина стадии сотрудничества) правила, исходящие от взрослых, становятся священными, неприкосновенными и вечными. Каждое предлагаемое изменение кажется ребенку преступлением.

Наконец, на третьем этапе правило рассматривается как закон, достигнутый по взаимному согласию, который следует уважать, если нужно быть лояльным, но который можно изменить, если заручиться поддержкой окружающих.

Корреляция между тремя этапами осознания правил и четырьмя стадиями, относящимися к их практическому соблюдению, разумеется, является лишь статистической и потому очень приблизительной. Но в широком смысле эта связь бесспорно существует. Коллективное правило сначала является чем-то внешним по отношению к отдельному человеку и, следовательно, священным для него; затем оно осваивается и начинает ощущаться как свободный продукт взаимного согласия и личной совести. Вполне естественно, что мистическое уважение к законам основывается на исконном знании и применении на практике их постулатов, в то время как рациональное и обоснованное их соблюдение сопровождается эффективным применением каждого правила в деталях.

На втором этапе ребенок считает предпосылки своей культурной субтрадиции священными и неприкосновенными. Он мыслит так же, как (частично гипотетический) обладающий классическим донаучным мышлением или первобытный человек, который поклоняется представлениям о прошлом как абсолютной истине. На этой стадии возникает озабоченность в первую очередь тем, как надо себя вести в сообществе – как выполнять действия, противоречащие природе, чтобы постоянно и непрерывно достигать желаемых целей. Лишь гораздо позже, когда эти первостепенные вопросы будут решены, можно будет поставить под сомнение сами средства их решения. Осмысление высшего порядка означает появление способности играть в игры, руководствуясь созданными правилами, и веры в оправданность такой деятельности (отпор традиционному порядку). Этот более абстрактный навык позволяет справиться с метапроблемой нравственности, поставленной (намного) раньше: не «как нужно себя вести», а «как определить, как нужно (было) себя вести». Решение этой метапроблемы дает окончательный ответ и на (по-видимому) менее абстрактный вопрос «как нужно себя вести» или «что есть благо», хоть это и кажется парадоксальным.

Некоторые примеры из западной религиозной традиции помогают понять (1) природу различия между основной проблемой нравственности («что есть благо») и метапроблемой («как появляются ответы на вопрос «что есть благо»); (2) структуру их решений; и (3) процесс выявления и преодоления метапроблемы, вытекающей из основной проблемы и ее решения в ходе истории, который сопровождается (циклическим) развитием все более сложного и мощного (само)сознания. Начнем с вопроса о (само)сознании, которое отчасти проявляется как повышенная способность декларативной системы памяти человека точно кодифицировать собственные действия и поведение окружающих. Этот шифр сначала принимает форму повествования, или мифа, который, как было сказано ранее, является семантическим использованием эпизодического представления процедурной мудрости. Смысловой анализ повествования, то есть критика, позволяет делать заключения об общих моральных принципах. Сначала происходит чистая семантическая кодификация нравственности, скрыто присутствующей в поведении, а затем в эпизодическом/семантическом (повествовательном/мифическом) представлении этот шифр складывается в список. Свод законов морали прямо и просто определяет, что в поведении приемлемо, а что нет. Четкий перечень правил служит замечательным руководством для подростков, покидающих материнский мир. Его можно рассматривать как основу четко сформулированной философии нравственности.

В иудеохристианском повествовании появление заповедей связано с фигурой Моисея – пророка, принесшего закон еврейскому народу. Он обладает многими чертами (типичного) мифического героя, как и божественные предки первобытных людей. Он чудом выжил при рождении и имел двойное происхождение (одна ветвь – простая, другая – благородная или божественная):

Царь Египетский повелел повивальным бабкам Евреянок, из коих одной имя Шифра, а другой Фуа, и сказал [им]: когда вы будете повивать у Евреянок, то наблюдайте при родах: если будет сын, то умерщвляйте его, а если дочь, то пусть живет.

Но повивальные бабки боялись Бога и не делали так, как говорил им царь Египетский, и оставляли детей в живых.

Царь Египетский призвал повивальных бабок и сказал им: для чего вы делаете такое дело, что оставляете детей в живых?

Повивальные бабки сказали фараону: Еврейские женщины не так, как Египетские; они здоровы, ибо прежде нежели придет к ним повивальная бабка, они уже рождают.

За сие Бог делал добро повивальным бабкам, а народ умножался и весьма усиливался.

И так как повивальные бабки боялись Бога, то Он устроял домы их.

Тогда фараон всему народу своему повелел, говоря: всякого новорожденного [у Евреев] сына бросайте в реку, а всякую дочь оставляйте в живых.

Некто из племени Левиина пошел и взял себе жену из того же племени.

Жена зачала и родила сына и, видя, что он очень красив, скрывала его три месяца; но не могши долее скрывать его, взяла корзинку из тростника и осмолила ее асфальтом и смолою и, положив в нее младенца, поставила в тростнике у берега реки, а сестра его стала вдали наблюдать, что с ним будет.

И вышла дочь фараонова на реку мыться, а прислужницы ее ходили по берегу реки. Она увидела корзинку среди тростника и послала рабыню свою взять ее.

Открыла и увидела младенца; и вот, дитя плачет [в корзинке]; и сжалилась над ним [дочь фараонова] и сказала: это из Еврейских детей.

И сказала сестра его дочери фараоновой: не сходить ли мне и не позвать ли к тебе кормилицу из Евреянок, чтоб она вскормила тебе младенца?

Дочь фараонова сказала ей: сходи. Девица пошла и призвала мать младенца.

Дочь фараонова сказала ей: возьми младенца сего и вскорми его мне; я дам тебе плату. Женщина взяла младенца и кормила его.

И вырос младенец, и она привела его к дочери фараоновой, и он был у нее вместо сына, и нарекла имя ему: Моисей, потому что, говорила она, я из воды вынула его (Исх. 1:15–22; 2:1–10).

После того как Моисей достигает совершеннолетия, он отвергает вторичное египетское наследие и воссоединяется с иудеями. Со временем он становится их лидером и уводит свой порабощенный народ из Египта (спасает от тирании). Он берет их в героическое путешествие: избавившись от невыносимого состояния грехопадения, они следуют через пустыню (чистилище), где все ведут себя в соответствии с установленными Моисеем правилами, и достигают (земного) рая – Земли обетованной, в которой текут молоко и мед. Нортроп Фрай комментирует это так:

Библейский образ чистилища заключен в книге Исход, которая состоит из трех основных частей. Во-первых, пребывание в Египте, в «печи железной», в мире, пораженном чумой, где намерение египтян истребить евреев карается смертью их собственных первенцев. Этот эпизод заканчивается переходом через Красное море, отделением Израиля от Египта и потоплением египетского воинства. Вторая часть – странствие и блуждание по пустыне, где одно поколение должно было умереть до того, как их дети смогут войти в Землю обетованную (Пс. 94:11). Это одно из многих указаний на то, что мы живем в мире, превосходящем историю, и что именно в поэтическом языке пророков более ясно раскрывается истинное или символическое значение Египта, пустыни и Земли обетованной.

Третья часть – вступление в Землю обетованную. Моисей, олицетворяющий старшее поколение, умирает прямо у ее границ. В христианской типологии… это означает, что закон, который символизирует Моисей, не может спасти человечество: только его преемник Иисус Навин, носящий то же имя, что и Христос, может вторгнуться в Ханаан и завоевать его.

Моисей – революционер, он учит свой народ жить по-новому, а значит, переоценивает цели и средства этих людей. Революционной адаптации неизбежно предшествует период тяжелых страданий, так как при столкновении с новой ситуацией в человеке разгораются и борются сильные страсти и нужно, чтобы они улеглись. В библейской истории этот процесс описан как длительное и мучительное странствие по пустыне. В это время Господь посылает иудеям пищу – манну небесную. Это намек на то, что существование в царстве боли и смятения, которое предшествует восстановлению или улучшению стабильности, могут вытерпеть только те, кто питается духовным хлебом, – кто впитал достаточно смысла и поэтому обрел мудрость, терпение и веру.

Во время странствий по пустыне Моисей становится судьей. Народ выбирает его, возможно, из-за исходящей от него силы или потому, что он является посредником между конфликтующими представлениями о ценности. Он вынужден определять, что было и должно быть правильным, а что неприемлемо или относительно неверно:

На другой день сел Моисей судить народ, и стоял народ пред Моисеем с утра до вечера.

И видел [Иофор,] тесть Моисеев, всё, что он делает с народом, и сказал: что это такое делаешь ты с народом? для чего ты сидишь один, а весь народ стоит пред тобою с утра до вечера?

И сказал Моисей тестю своему: народ приходит ко мне просить суда у Бога; когда случается у них какое дело, они приходят ко мне, и я сужу между тем и другим и объявляю [им] уставы Божии и законы Его (Исх. 18:13–16).

Исполнение такой роли подразумевает (добровольную) готовность выполнять тяжелейшую душевную работу. Судья должен постоянно делать строгие нравственные выводы (устанавливать иерархический порядок в результате внутрипсихической дарвиновской борьбы абстрактных ценностей) и при возможности впоследствии обеспечивать приспособление к сложившимся обстоятельствам. В Исходе Моисей совершил перевод нравственных устоев из процедурной деятельности и повествовательного представления в абстрактный семантический код. Произошел огромный скачок вперед, качественный сдвиг в человеческом познании – независимо от того, был ли он действительно предпринят Моисеем или какими-то другими людьми в течение нескольких веков (то есть в одно мгновение с точки зрения эволюции). Общественно обусловленные процессы мифологической памяти объединили все это в одно знаковое событие. Возникновение нравственного знания в явной семантической форме (в противоположность смутному представлению в повествовании) в мифологии преподносится как ниспосланное откровение. Это получение информации из высшего источника – в данном случае его переход из эпизодической системы памяти в семантическую, из таинственной области воображения в конкретные слова.

Столь масштабные изменения познавательных способностей непременно сопровождаются возникновением (точнее, пробуждением) бурных эмоций сродни «прозрению», характерному для творческих (или психотерапевтических) усилий. Его можно рассматривать как следствие первоначального (временного) внутридуховного слияния – изоморфизма или гармонии между процедурной, эпизодической и семантической системами памяти – и появления многочисленных спасительных возможностей, о которых до сих пор не было известно. Это открытие новой системы осмысления (Эврика!) – немедленное осознание потенциальной полезности вещей, которые только что были исследованы (осознание их обновленного потенциала), – сопровождает положительный аспект добровольного обновления опыта. То есть когда переполненный сильнейшими эмоциями Моисей возвращается к израильтянам после встречи с Богом на горе Синай, его внешний вид становится невыносимым для соотечественников:

И пробыл там [Моисей] у Господа сорок дней и сорок ночей, хлеба не ел и воды не пил; и написал [Моисей] на скрижалях слова завета, десятословие.

Когда сходил Моисей с горы Синая, и две скрижали откровения были в руке у Моисея при сошествии его с горы, то Моисей не знал, что лице его стало сиять лучами оттого, что Бог говорил с ним.

И увидел Моисея Аарон и все сыны Израилевы, и вот, лице его сияет, и боялись подойти к нему.

И призвал их Моисей, и пришли к нему Аарон и все начальники общества, и разговаривал Моисей с ними.

После сего приблизились [к нему] все сыны Израилевы, и он заповедал им все, что говорил ему Господь на горе Синае (Исх. 34:28–32).

Сияющее лицо – мифическое (смысловое/эпизодическое) уравнение личности с энергией солнца – это символ озарения, просветления, мгновенного преображения в вечного представителя богов. Моисей превращает то, что раньше было обычаем, заложенным в поведении и представленным в мифе, в явный смысловой код. Благодаря этому мощному скачку вперед он ощущает присутствие Бога. Единственным наиболее значимым подмножеством «нового» кода становится Десятословие (десять заповедей):

Да не будет у тебя других богов пред лицем Моим.

Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли; не поклоняйся им и не служи им, ибо Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих Меня, и творящий милость до тысячи родов любящим Меня и соблюдающим заповеди Мои.

Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно.

Помни день субботний, чтобы святить его; шесть дней работай и делай [в них] всякие дела твои, а день седьмой – суббота Господу, Богу твоему: не делай в оный никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни [вол твой, ни осел твой, ни всякий] скот твой, ни пришлец, который в жилищах твоих; ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил; посему благословил Господь день субботний и освятил его.

Почитай отца твоего и мать твою, [чтобы тебе было хорошо и] чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе.

Не убивай.

Не прелюбодействуй.

Не кради.

Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего.

Не желай до́ма ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего, [ни поля его,] ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, [ни всякого скота его,] ничего, что у ближнего твоего (Исх. 20:3–17).

Кодификация традиции напрямую зависит от наличия исторически сложившегося адаптивного поведения и его вторичного представления. Воплощенное в такой традиции знание является следствием эволюционного давления. В первую очередь (в буквальном смысле) оно используется в процессе общения между людьми и лишь во вторую очередь, по прошествии времени, переводится вверх по иерархии сознания на уровень представления. Это означает, что переход от поведения к представлению (эпизодическому и семантическому) – от адаптивного действия и его мифического изображения (включая все истинное искусство) к абстрактному словесному знанию – происходит по крайней мере так же часто (и, как правило, на более глубоком уровне), как преобразование представления в поведение.

Превращение традиции в закон придает словесно-абстрактную форму тому, что прежде было в лучшем случае закодировано в образе, – нравственность культуры и человека впервые становится сознательной. Это преобразование является кульминацией многовековых абстрактных попыток приспособиться к меняющимся обстоятельствам и развития умственных способностей. Оно возникает при качественном усовершенствовании процесса познания в результате внутренней борьбы культурного героя, перекочевавшей в миф. В ходе истории революционным действиям приписывают небесное происхождение, чтобы подчеркнуть значимость (а также внутрипсихическое место и источник) произошедшего события. Ницше пишет:

Великие люди, как и великие времена, суть взрывчатые вещества, в которых накоплена огромная сила; их предусловием, исторически и физиологически, всегда является то, что на них долго собиралось, накоплялось, сберегалось и сохранялось, – что долго не происходило взрыва. Если напряжение в массе становится слишком велико, то достаточно самого случайного раздражения, чтобы вызвать к жизни «гения», «деяние», великую судьбу.

Нравственные устои общества сначала возникают в процедурной форме, когда в результате исследовательской деятельности человека формируются новые модели поведения. Затем они упорядочиваются в иерархию (как следствие квазидарвиновской конкуренции) в соответствии с уже имеющимися ограничениями (притягательность для воображения, жизнеобеспечения и т. д.). Эпизодические системы памяти отображают процедуру и ее результат и тем самым получают сходную парадигматическую структуру – сначала образную, а затем чисто семантическую. Со временем неизвестное – природа – начинает представляться как одновременно созидательная и разрушительная Великая Мать. Известное – культура – превращается в Великого Отца: тирана и мудрого короля, защитника и деспота, приспособленного к неизвестному. Познающий – человек – становится олицетворением враждующих мифических братьев, сыновей условности, героя и антигероя, Христа и Сатаны – вечного творца и разрушителя истории и традиции. Семантическое познание, обусловленное повествованием – мостом между образом и чистой словесной абстракцией, – выводит правила поведения. Следование им изменяет окружающую среду, включая процедурные и эпизодические представления, и цикл продолжается.

Культура защищает человека от последствий его уязвимости (по крайней мере, в ее благом обличии), но ценой абсолютной безопасности являются свобода и индивидуальность, а следовательно, и творчество. Такое добровольное жертвоприношение в конечном счете лишает жизнь удовольствия и смысла – хотя тревога и боль не исчезают – и делает ее невыносимой. Человек растет под влиянием структурированного канона принципов, скрыто и явно созданных и принятых абсолютным большинством представителей его цивилизации. Благодаря этому наследию, которое на самом деле является суммой тысячелетних коллективных усилий, формируется его личность, и, следовательно, он может существовать независимо от других, но это не всегда считается полезным. Как ни прискорбно признавать, деятельность, связанная с индивидуальным героизмом, которая интуитивно вызывает интерес и приносит внутреннее удовлетворение, зачастую представляет угрозу для устоявшейся структуры группы.

Великий Отец, положительное лицо истории, защищает человека от Ужасной Матери. Он является воплощением общественного порядка, образования и мудрости – абстрактным и целостным олицетворением прежних героев, которые оставили свой след в (культурном) поведении вида. Это ритуальный образец для подражания – добрый король, мудрый судья, мужественный и активный человек, художник, мыслитель. Однако, представляя частные, конкретные шаблоны действий, он становится врагом возможности, жизни в настоящем, героя – и, следовательно, тюремщиком духа, воплощением тирании и бюрократии. Это история о роли Ужасного Отца (мертвого груза прошлого, давления фанатизма, узколобости, безграмотности и предрассудков) и силе, которая угнетает Благую Мать – творческую сторону жизни. Деспотичный Отец противостоит любой новизне, всему, что угрожает его целостности и абсолютному господству. Отождествление хорошо адаптированного человека с культурой означает, что, по мере того как история сопротивляется натиску сил природы, творческий герой должен бороться и с общественным мнением (превращающимся в царстве идеологии в варварский боевой клич), и с естественными силами неизвестного. Герой становится врагом исторически обусловленной структуры ценностей и убеждений, потому что ему, возможно, придется преобразовать ее устройство, чтобы иметь возможность соприкасаться с неизвестным, а не просто дополнять или поддерживать ее. К сожалению, в процессе перестройки он рискует подвергнуть себя и всех тех хорошо приспособленных людей, которые отождествляют себя с этой культурой и хранят ее, ужасным силам неизвестного – смертельной тревоге и страху, опустошению, безумию, физическому разложению и уничтожению.

Эти мысли Достоевский описал в притче «Великий Инквизитор». Мятущийся атеист Иван рассказывает своему набожному младшему брату Алеше, послушнику местного монастыря, выдуманную историю о том, как Христос возвращается на землю, в Севилью, во времена испанской инквизиции:

Он появился тихо, незаметно, и вот все – странно это – узнают его. Это могло бы быть одним из лучших мест поэмы, то есть почему именно узнают его. Народ непобедимой силой стремится к нему, окружает его, нарастает кругом него, следует за ним. Он молча проходит среди их с тихою улыбкой бесконечного сострадания. Солнце любви горит в его сердце, лучи Света, Просвещения и Силы текут из очей его и, изливаясь на людей, сотрясают их сердца ответною любовью. Он простирает к ним руки, благословляет их, и от прикосновения к нему, даже лишь к одеждам его, исходит целящая сила. Вот из толпы восклицает старик, слепой с детских лет: «Господи, исцели меня, да и я тебя узрю», и вот как бы чешуя сходит с глаз его, и слепой его видит. Народ плачет и целует землю, по которой идет он. Дети бросают пред ним цветы, поют и вопиют ему: «Осанна!» «Это он, это сам он, – повторяют все, – это должен быть он, это никто как он». Он останавливается на паперти Севильского собора в ту самую минуту, когда во храм вносят с плачем детский открытый белый гробик: в нем семилетняя девочка, единственная дочь одного знатного гражданина. Мертвый ребенок лежит весь в цветах. «Он воскресит твое дитя», – кричат из толпы плачущей матери. Вышедший навстречу гроба соборный патер смотрит в недоумении и хмурит брови. Но вот раздается вопль матери умершего ребенка. Она повергается к ногам его: «Если это ты, то воскреси дитя мое!» – восклицает она, простирая к нему руки. Процессия останавливается, гробик опускают на паперть к ногам его. Он глядит с состраданием, и уста его тихо и еще раз произносят: «Талифа куми» – «и восста девица». Девочка подымается в гробе, садится и смотрит, улыбаясь, удивленными раскрытыми глазками кругом. В руках ее букет белых роз, с которым она лежала в гробу. В народе смятение, крики, рыдания, и вот, в эту самую минуту, вдруг проходит мимо собора по площади сам кардинал великий инквизитор. Это девяностолетний почти старик, высокий и прямой, с иссохшим лицом, со впалыми глазами, но из которых еще светится, как огненная искорка, блеск. О, он не в великолепных кардинальских одеждах своих, в каких красовался вчера пред народом, когда сжигали врагов римской веры, – нет, в эту минуту он лишь в старой, грубой монашеской своей рясе. За ним в известном расстоянии следуют мрачные помощники и рабы его и «священная» стража. Он останавливается пред толпой и наблюдает издали. Он все видел, он видел, как поставили гроб у ног его, видел, как воскресла девица, и лицо его омрачилось. Он хмурит седые густые брови свои, и взгляд его сверкает зловещим огнем. Он простирает перст свой и велит стражам взять его. И вот, такова его сила и до того уже приучен, покорен и трепетно послушен ему народ, что толпа немедленно раздвигается пред стражами, и те, среди гробового молчания, вдруг наступившего, налагают на него руки и уводят его. Толпа моментально, вся как один человек, склоняется головами до земли пред старцем инквизитором, тот молча благословляет народ и проходит мимо. Стража приводит пленника в тесную и мрачную сводчатую тюрьму в древнем здании Святого судилища и запирает в нее. Проходит день, настает темная, горячая и «бездыханная» севильская ночь. Воздух «лавром и лимоном пахнет». Среди глубокого мрака вдруг отворяется железная дверь тюрьмы, и сам старик великий инквизитор со светильником в руке медленно входит в тюрьму. Он один, дверь за ним тотчас же запирается. Он останавливается при входе и долго, минуту или две, всматривается в лицо его. Наконец тихо подходит, ставит светильник на стол и говорит ему: «Это ты? ты? – Но, не получая ответа, быстро прибавляет: – Не отвечай, молчи. Да и что бы ты мог сказать? Я слишком знаю, что ты скажешь. Да ты и права не имеешь ничего прибавлять к тому, что уже сказано тобой прежде. Зачем же ты пришел нам мешать? Ибо ты пришел нам мешать и сам это знаешь. Но знаешь ли, что будет завтра? Я не знаю, кто ты, и знать не хочу: ты ли это или только подобие его, но завтра же я осужу и сожгу тебя на костре, как злейшего из еретиков, и тот самый народ, который сегодня целовал твои ноги, завтра же по одному моему мановению бросится подгребать к твоему костру угли, знаешь ты это? Да, ты, может быть, это знаешь», – прибавил он в проникновенном раздумье, ни на мгновение не отрываясь взглядом от своего пленника.

Несмотря на тиранические действия, Инквизитор чувствует, что он обязан оправдать свои действия перед Христом:

Великий пророк твой в видении и в иносказании говорит, что видел всех участников первого воскресения и что было их из каждого колена по двенадцати тысяч. Но если было их столько, то были и они как бы не люди, а боги. Они вытерпели крест твой, они вытерпели десятки лет голодной и нагой пустыни, питаясь акридами и кореньями, – и уж, конечно, ты можешь с гордостью указать на этих детей свободы, свободной любви, свободной и великолепной жертвы их во имя твое. Но вспомни, что их было всего только несколько тысяч, да и то богов, а остальные? И чем виноваты остальные слабые люди, что не могли вытерпеть того, что могучие? Чем виновата слабая душа, что не в силах вместить столь страшных даров? Да неужто же и впрямь приходил ты лишь к избранным и для избранных? Но если так, то тут тайна и нам не понять ее. А если тайна, то и мы вправе были проповедовать тайну и учить их, что не свободное решение сердец их важно и не любовь, а тайна, которой они повиноваться должны слепо, даже мимо их совести. Так мы и сделали. Мы исправили подвиг твой и основали его на чуде, тайне и авторитете. И люди обрадовались, что их вновь повели как стадо и что с сердец их снят наконец столь страшный дар, принесший им столько муки. Правы мы были, уча и делая так, скажи? Неужели мы не любили человечества, столь смиренно сознав его бессилие, с любовию облегчив его ношу и разрешив слабосильной природе его хотя бы и грех, но с нашего позволения? К чему же теперь пришел нам мешать?

Старый священник объясняет, какую историческую роль сыграл институт церкви и почему, – и обосновывает необходимость повторного распятия:

Знай, что я не боюсь тебя. Знай, что и я был в пустыне, что и я питался акридами и кореньями, что и я благословлял свободу, которою ты благословил людей, и я готовился стать в число избранников твоих, в число могучих и сильных с жаждой «восполнить число». Но я очнулся и не захотел служить безумию. Я воротился и примкнул к сонму тех, которые исправили подвиг твой. Я ушел от гордых и воротился к смиренным для счастья этих смиренных. То, что я говорю тебе, сбудется, и царство наше созиждется. Повторяю тебе, завтра же ты увидишь это послушное стадо, которое по первому мановению моему бросится подгребать горячие угли к костру твоему, на котором сожгу тебя за то, что пришел нам мешать. Ибо если был кто всех более заслужил наш костер, то это ты. Завтра сожгу тебя. Dixi!

В конце история принимает неожиданный поворот, что прекрасно иллюстрирует гений Достоевского и его способность выходить за рамки идеологии и привычных представлений. Иван говорит:

…когда инквизитор умолк, то некоторое время ждет, что пленник его ему ответит. Ему тяжело его молчание. Он видел, как узник все время слушал его проникновенно и тихо, смотря ему прямо в глаза и, видимо, не желая ничего возражать. Старику хотелось бы, чтобы тот сказал ему что-нибудь, хотя бы и горькое, страшное. Но он вдруг молча приближается к старику и тихо целует его в его бескровные девяностолетние уста. Вот и весь ответ. Старик вздрагивает. Что-то шевельнулось в концах губ его; он идет к двери, отворяет ее и говорит ему: «Ступай и не приходи более… не приходи вовсе… никогда, никогда!» И выпускает его на «темные стогна града». Пленник уходит.

Как сказал Уильям Джеймс, «без порывов личности в обществе начинается застой; порывы угасают без сочувствия общества».

Мифы культуры – это ее основные повествования. Они содержат записи выдающихся преобразований наших стремлений в ходе истории и, по-видимому, являются эпизодическим/семантическим воплощением накопительного влияния событий на действия. Мифические предания хранят сведения об исторически обусловленных моделях поведения, содержат их фактическое, образное представление и способы формирования. Это цель, закодированная в эпизодической памяти, информация, полученная из прошлого опыта в процессе наблюдения за тем, как ведут себя другие, актуальная для общей мотивации и возникающих эмоций. Миф одновременно обеспечивает запись исторически важных вещей с точки зрения поведения и программирует их. Повествование дает в образе семантическое описание действия, которое можно перевести обратно в воображаемые эпизодические события, побуждающие к подражанию. Мифическое повествование содержит драматическое представление о нравственности, которое является изучением того, что должно быть. Оно уделяет внимание значимости прошлого для текущей и будущей деятельности и составляет основу для выработки поведения.

Мифическая драма демонстрирует подвиги выдающихся людей. По-видимому, она создается, чтобы объяснить общепринятую, архетипическую модель адаптации, которая помогает вырабатывать все индивидуальные шаблоны действий, зависящие от конкретной ситуации. Миф эволюционирует и предлагает декларативное описание процедурной схемы, которая может лежать в основе построения всех видов сложной, культурно обусловленной иерархии поведения. Эта схема соответствует врожденному, инстинктивному, нейропсихологически обусловленному потенциалу индивидуального творческого исследования – фактически она выстраивается в ходе исторического наблюдения за такими действиями. Раскрытие этого потенциала на протяжении веков предусматривает создание конкретных, приемлемых с точки зрения окружающей среды процедурных и эпизодических общественных ситуаций, которые способствуют развитию врожденных способностей личности, защищают от опасности, дают надежду и подавляют экзистенциальный страх.

Невидимые духи незнакомых предков окружают современного человека, защищая его от тьмы и хаоса. Когда это магическое кольцо разрывается – когда принципы, которые воплощают эти духи, становятся предметом критической оценки, претерпевают нападение других форм героизма, новых идеологий или оказываются под давлением личного опыта, – само знание теряет контекст, и известное снова превращается в неизвестное. Это не значит, что в сознании человека тихо спит Ужасная Мать, просто причины ее существования тысячи лет назад актуальны и сегодня. Речь идет не о ламарковской расовой памяти, а о том, что когда рвется защитная завеса культуры, возникают условия, провоцирующие одни и те же переживания.

История защищает человека от мощного материального и духовного натиска и ограничивает смысл для тех, кто в нем запутался. С этой точки зрения она содержит некие исконные предпосылки, на которых зиждется любая культуры и которые руководят действиями людей, восхищенных духом времени. Ее смысловой каркас по необходимости основывается на различных догматах веры и совершенно подходит под определение мифа (хотя он также и предшествует ему). Мифы высшего уровня наделяют нас способностью придавать (и находить) смысл трагедии жизни каждого человека, вечно благословляемого и проклинаемого обществом, находящегося под угрозой неизвестного и спасающегося благодаря ему. Смело жить в таких условиях и не прятаться – значит иметь возможность достичь высшей ступени сознания, установленной той или иной культурой, или даже превзойти ее. Такое мифическое существование символически представлено в образе спасителя – личности, воплощающей основные моменты мифологической драмы. Как бы там ни было (нравится это кому-то или нет), но в западной традиции этот человек – Иисус Христос. Нортроп Фрай пишет:

Жизнь Иисуса часто рассматривается с юридической точки зрения как жизнь абсолютно нравственная или полностью соответствующая кодексу правильных действий. При этом истинное пророческое значение его существования состоит в том, что Христос – единственная фигура в истории, с которой не может смириться ни одно организованное общество. Люди, отвергнувшие его, символизировали все социальные образования: виновными в его смерти были не римляне, не иудеи и не те, кто в то время находился поблизости, а все человечество, включая нас и, без сомнения, наших потомков. «Это был Каиафа, который подал совет Иудеям, что лучше одному человеку умереть за народ» (Ин. 18:14). И никогда не было общества, которое не согласилось бы с этим утверждением.

Я считаю, что христианство (и иудаизм) отличается от большинства восточных религий прежде всего революционным и пророческим противостоянием обществу. Оно придает истории форму и смысл – диалектический смысл. С этой точки зрения корень зла в жизни человека не может быть корректно описан как невежество, а лекарство от него – как просветление. История жестокости и глупости людей слишком отвратительна и не заслуживает другого диагноза, кроме «развращения воли». Поэтому Иисус был не просто сострадательным героем, как Будда. Он учил путям просветления, но не остановился на этом, а прошел через мученичество и нисхождение в смерть. Для нас здесь имеют особое значение два вывода. Во-первых, в любом «просветлении» скрыта конкретная историческая ситуация: человек должен вырваться из истории, а не просто пробудиться от нее. Во-вторых, ни одно общество, даже христианское, не способно принять совершенную личность.

Миф впитал в себя и выразил сущность исследовательской, творческой, открытой к общению личности. Она проявляется в поведении как следствие постоянного исторического наблюдения и воспроизведения определенного набора действий, начиная с подражания и заканчивая словесной абстракцией. С какой целью изначально совершаются поступки (и создаются представления о них)? Чтобы создать государство – духовное царство, – в котором будет процветать то, что преобразует и утверждает нравственность. Исторически сложившиеся культуры, по крайней мере явно открытые для изменений, упорядочивают поведение таким образом, что в идеале (явном или скрытом) человек относится к самому себе и к другим с должным уважением как к посреднику между порядком и хаосом. С точки зрения семантической системы нравственные действия показывают, что высокоморальный человек относится к себе и другим, как бы признавая, почитая и отдавая дань уважения высшему источнику творческой адаптации (высшему источнику мира). Это неосознанно приравнивает его к спасителю – архетипическому искупителю, носителю культуры, божественному герою. Общепринятое поведение формируется тогда, когда признается его источник. Однако все это ставит под угрозу нравственность, основанную исключительно на приверженности традиции.

Героическое поведение вынуждает к подражанию – герой по определению служит примером, на который все должны равняться. Поступки архетипического носителя культуры являются воплощением сложного процессуального (морального) кодекса. Это конечный результат эволюции: выполнение творческих действий в ходе героических усилий, их передача через подражание и обобщение и формирование с течением времени единой модели поведения, природа которого составляет характер культуры – образец «личности» здорового человека, воплощенный в процедуре и вторично представленный в эпизодической и семантической памяти. В идеале такая личность стремится к гармоничному балансу между традицией и адаптацией, собственными потребностями и желаниями других. В мифах о человеке присутствуют постоянные попытки точно изобразить именно такой характер культуры.

История осмысливается в ходе своего развития и приобретает четкие отличительные черты. По мере того как предпосылки, лежащие в основе адаптивного социального поведения, формулируются все точнее и абстрактнее (становятся более декларативными), – общество движется от признания последствий или порождений героизма идеалом, которому нужно следовать, к определению самого акта героизма как идеала. Происходит движение от продукта к процессу. В западной традиции такая эволюция концептуальных представлений показана в новозаветном описании Страстей Христовых. В этом повествовании в драматической форме описывается процесс и последствия революционной перестройки аксиом нравственности.

Многие считают, что Христос скрыто присутствует в Ветхом Завете. Нортроп Фрай пишет:

Для апостола Павла Христос был в основном скрытым героем ветхозаветной истории, а также послепасхальным Христом Воскресения. Евангелия рисуют образ, который соответствует доевангельским представлениям о Спасителе. Они содержат не биографию, а прерывистую последовательность эпизодов, в которой Иисус толкует Ветхий Завет как серию прошлых событий, законов и представлений, постоянно оживающих в устах Мессии и его плоти.

На самом существенном уровне анализа это означает, что модель действий, воображения и мышления, которую представляет Христос, обязательно имеется в любом повествовании или мифологии и достаточно убедительна, чтобы врезаться в память. Причины такого скрытого присутствия вполне ясны. Христос – это основанное на традиции воплощение героя, перечисление непременных условий успешной адаптации человека и общества. Как Слово, ставшее плотью (Ин. 1:14), там, «в начале» (Ин.1:1), он одновременно олицетворяет силу, отделяющую порядок от хаоса, и духовную, абстрактную, декларативную и семантическую традицию. Его жизнь меняет представление о нравственности: верховенство закона сменяется господством духа, то есть процесса, одновременно порождающего неизменность бытия и противостоящего ей. Нортроп Фрай пишет:

…в само́м Новом Завете говорится, что тайны веры «надобно судить духовно» (1 Кор. 2:14). В отрывке из 1-го послания к коринфянам апостол Павел противопоставляет букву, которая, по его словам, «убивает», духу, который «дает жизнь».

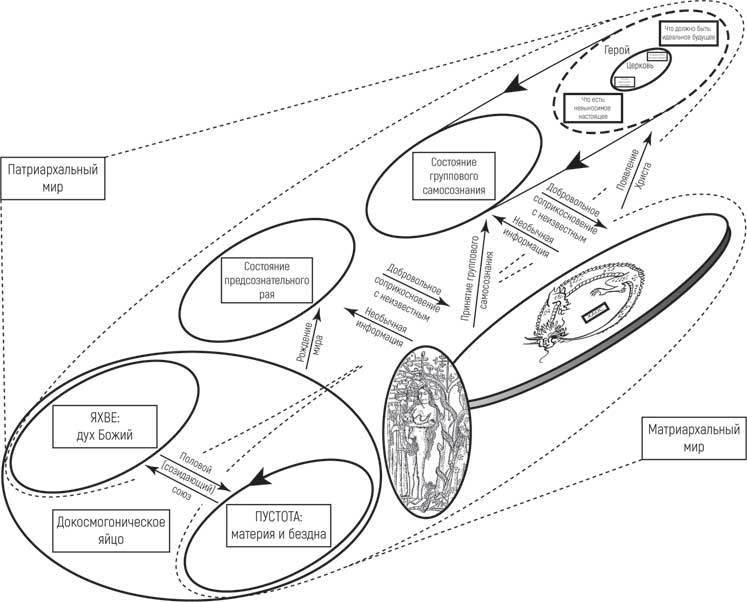

Рис. 60. Появление Христа из группового сознания и хаоса

Рисунок 60 схематично изображает эту мысль, а также представляет христианскую историю человека.

Для Христа «Бог не есть Бог мертвых, но живых» (Мф. 22:32). Он выносит нравственность за жесткие рамки кодифицированной традиции – четко сформулированного Закона Моисея – не потому, что такая традиция не нужна, а потому, что она была, есть и всегда будет неполноценной.

Ибо, говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное (Мф. 5:20).

Но Христос также говорит:

Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков: не нарушить пришел Я, но исполнить (Мф. 5:17).

Это означает, что одного отождествления с традицией недостаточно. Она не бесполезна, но рассматривать ее надо скорее как предшественницу развития. Наконец, в самой традиции скрыто присутствует и хранится процесс, который ее возрождает.

Спаситель освобождает культуру от порабощения законом – это предначертано в конце книги Исход. Речь идет о смерти Моисея и продолжающихся после этого событиях (как уже отмечалось ранее). Христос, на самом деле, появляется как второй Моисей и предлагает духовное (внутрипсихическое) царство как истинную Землю обетованную. Он, очевидно, наделен властью сделать это предложение при явном содействии Моисея – как и Моисею, власть дана ему свыше (как и подобает божеству солнца):

По прошествии дней шести, взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился пред ними: и просияло лице Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет.

И вот, явились им Моисей и Илия, с Ним беседующие.

При сем Петр сказал Иисусу: Господи! хорошо нам здесь быть; если хочешь, сделаем здесь три кущи: Тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии.

Когда он еще говорил, се, облако светлое осенило их; и се, глас из облака глаголющий: Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его слушайте.

И, услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались (Мф. 17:1–6).

Как и Моисей, Христос произносит свою самую знаменитую проповедь (которую Нортроп Фрай называет развернутым комментарием к Десяти заповедям) на вершине горы. Фрай отмечает, что Закон Моисея основан на запрете и перечисляет то, чего делать нельзя – «не убий», «не укради»… Послание Христа, напротив, скорее похоже на увещевание, описание добродетели – «возлюби…», «блаженны…». Это преобразование обусловлено развитием и совершенствованием нравственного сознания. Людям, погрязшим, так сказать, в грехе, легче усвоить, что для них безусловно опасно и за чем нужно пристально следить. Как только появляется определенная ясность духа благодаря добросовестному и дисциплинированному исполнению традиции, человек получает возможность определить, что есть благо. Он понимает, что следует делать, а не чего нужно избегать. По тому же принципу отличаются нравственные устои подростка и взрослого: строгие требования принадлежности к группе помогают все более независимому ребенку влиться в общество и совершить скачок от младенчества к зрелости. Дисциплина, то есть необходимость следовать правилам, является важным условием формирования гибкости взрослого, но ее не следует путать с подлинной нравственностью зрелого человека, который может создавать новые правила и пересматривать способы приспособления к обстоятельствам. Это также не означает, что «иудейская» мораль – подростковая, а «христианская» – взрослая. Ветхий Завет изобилует примерами противостояния пророков тираническому порядку. Контраст между жестким догматизмом и ответственным творчеством следует искать внутри вероучений, а не сравнивая разные религии.

Появление и развитие закона – высеченной в камне нравственной мудрости прошлого – впервые делает существующую процессуальную и эпизодическую структуру культуры явно сознательной. Заповеди просты, они легко запоминаются и могут стать некоей «общей точкой отсчета». Преимущества абстракции – возможность словесной передачи и быстрого обобщения – делают ветхозаветный закон мощной силой, помогающей установить и поддерживать порядок. Тем не менее этот перечень правил имеет глубокие внутренние структурные ограничения. Он не настолько самодостаточен, чтобы действительно воплощать природу процедурной морали (иерархически организованной, изменчивой и зависящей от контекста). Он не поможет справиться со страданиями, вызванными конфликтом обязанностей, – определить приемлемое поведение, когда ситуация побуждает к противоречивым действиям (когда один из перечисленных нравственных устоев вступает в спор с другим). Установление фиксированного права также ограничивает способность к суждению и выбору, снижая гибкость адаптации, что может быть очень опасно при изменении окружающей среды:

Остерегайтесь, чтобы никто не ввел вас в заблуждение, говоря: «Вот он здесь!» или «Вот он там!» Ибо Сын Человеческий внутри вас. Следуйте за ним.

Те, кто ищет, найдут его.

Тогда идите и проповедуйте Евангелие Царства.

Не устанавливайте никаких правил сверх тех, что я дал вам, и не пишите закона, подобно законникам, чтобы он не сковал вас.

Как только список запретов, полный внутренних ограничений, будет выполнен, он должен уступить место более абстрактной и гибкой форме нравственности, основанной на представлении о том, что должно быть.

Описания попыток Христа выйти за пределы (опасных, но необходимых) ограничений, налагаемых приверженцами букве закона, принимают форму повествования о парадоксе. Можно сказать, что Спаситель представляет (или символизирует) ряд гордиевых узлов – моральных дилемм, – которые возникают как неизбежное следствие структуры ветхозаветного закона. Он играет в смертельную игру со светскими представителями традиционного порядка, представленными в Новом Завете в образе фарисеев и книжников, предлагая им решить головоломки наподобие коанов, которые присутствуют в их собственных верованиях:

В субботу, первую по втором дне Пасхи, случилось Ему проходить засеянными полями, и ученики Его срывали колосья и ели, растирая руками.

Некоторые же из фарисеев сказали им: зачем вы делаете то, чего не должно делать в субботы?

Иисус сказал им в ответ: разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывшие с ним?

Как он вошел в дом Божий, взял хлебы предложения, которых не должно было есть никому, кроме одних священников, и ел, и дал бывшим с ним?

И сказал им: Сын Человеческий есть господин и субботы.

Случилось же и в другую субботу войти Ему в синагогу и учить. Там был человек, у которого правая рука была сухая.

Книжники же и фарисеи наблюдали за Ним, не исцелит ли в субботу, чтобы найти обвинение против Него.

Но Он, зная помышления их, сказал человеку, имеющему сухую руку: встань и выступи на средину. И он встал и выступил.

Тогда сказал им Иисус: спрошу Я вас: что́ должно делать в субботу? добро, или зло? спасти душу, или погубить? Они молчали.

И, посмотрев на всех их, сказал тому человеку: протяни руку твою. Он так и сделал; и стала рука его здорова, как другая.

Они же пришли в бешенство и говорили между собою, что́ бы им сделать с Иисусом (Лк. 6:1–11).

Аналогично:

Случилось Ему в субботу прийти в дом одного из начальников фарисейских вкусить хлеба, и они наблюдали за Ним.

И вот, предстал пред Него человек, страждущий водяною болезнью.

По сему случаю Иисус спросил законников и фарисеев: позволительно ли врачевать в субботу?

Они молчали. И, прикоснувшись, исцелил его и отпустил.

При сем сказал им: если у кого из вас осёл или вол упадет в колодезь, не тотчас ли вытащит его и в субботу?

И не могли отвечать Ему на это (Лк. 14: 1–6).

Также:

И, проходя, увидел человека, слепого от рождения.

Ученики Его спросили у Него: Равви́! кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?

Иисус отвечал: не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии.

Мне должно делать дела Пославшего Меня, доколе есть день; приходит ночь, когда никто не может делать.

Доколе Я в мире, Я свет миру.

Сказав это, Он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому, и сказал ему: пойди, умойся в купальне Силоам, что значит: посланный. Он пошел и умылся, и пришел зрячим.

Тут соседи и видевшие прежде, что он был слеп, говорили: не тот ли это, который сидел и просил милостыни?

Иные говорили: это он, а иные: похож на него. Он же говорил: это я.

Тогда спрашивали у него: как открылись у тебя глаза?

Он сказал в ответ: Человек, называемый Иисус, сделал брение, помазал глаза мои и сказал мне: пойди на купальню Силоам и умойся. Я пошел, умылся и прозрел.

Тогда сказали ему: где Он? Он отвечал: не знаю.

Повели сего бывшего слепца к фарисеям.

А была суббота, когда Иисус сделал брение и отверз ему очи.

Спросили его также и фарисеи, как он прозрел. Он сказал им: брение положил Он на мои глаза, и я умылся, и вижу.

Тогда некоторые из фарисеев говорили: не от Бога Этот Человек, потому что не хранит субботы. Другие говорили: как может человек грешный творить такие чудеса? И была между ними распря.

Опять говорят слепому: ты что скажешь о Нем, потому что Он отверз тебе очи? Он сказал: это пророк.

Тогда Иудеи не поверили, что он был слеп и прозрел, доколе не призвали родителей сего прозревшего, и спросили их: это ли сын ваш, о котором вы говорите, что родился слепым? как же он теперь видит?

Родители его сказали им в ответ: мы знаем, что это сын наш и что он родился слепым, а как теперь видит, не знаем, или кто отверз ему очи, мы не знаем. Сам в совершенных летах; самого спроси́те; пусть сам о себе скажет.

Так отвечали родители его, потому что боялись Иудеев; ибо Иудеи сговорились уже, чтобы, кто признает Его за Христа, того отлучать от синагоги.

Посему-то родители его и сказали: он в совершенных летах; самого спросите.

Итак, вторично призвали человека, который был слеп, и сказали ему: воздай славу Богу; мы знаем, что Человек Тот грешник.

Он сказал им в ответ: грешник ли Он, не знаю; одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу.

Снова спросили его: что сделал Он с тобою? как отверз твои очи?

Отвечал им: я уже сказал вам, и вы не слушали; что еще хотите слышать? или и вы хотите сделаться Его учениками?

Они же укорили его и сказали: ты ученик Его, а мы Моисеевы ученики.

Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог; Сего же не знаем, откуда Он (Ин. 9:1–29).

Или это:

Собрались к Нему фарисеи и некоторые из книжников, пришедшие из Иерусалима, и, увидев некоторых из учеников Его, евших хлеб нечистыми, то есть неумытыми, руками, укоряли.

Ибо фарисеи и все Иудеи, держась предания старцев, не едят, не умыв тщательно рук; и, придя с торга, не едят не омывшись. Есть и многое другое, чего они приняли держаться: наблюдать омовение чаш, кружек, котлов и скамей.

Потом спрашивают Его фарисеи и книжники: зачем ученики Твои не поступают по преданию старцев, но неумытыми руками едят хлеб?

Он сказал им в ответ: хорошо пророчествовал о вас, лицемерах, Исаия, как написано: люди сии чтут Меня устами, сердце же их далеко отстоит от Меня, но тщетно чтут Меня, уча учениям, заповедям человеческим (Мк. 7:1–7).

В качестве своеобразного комментария к этим притчам, можно привести высказывание Пиаже. Он противопоставляет «мораль принуждения» «морали сотрудничества», называя первую системой правил, которая используется для эмоционального контроля поведения:

…поскольку ребенок воспринимает правила буквально, а хорошие вещи рассматривает через призму послушания, он оценивает поступки не в соответствии с побуждениями, а с точки зрения их точного соответствия установленным правилам.

Пиаже связывает мораль принуждения с более ранним уровнем формирования познания, который, тем не менее, служит необходимым условием дальнейшего развития. Он утверждает: «Для малышей правило является священной реальностью, потому что оно традиционно; для старших детей оно зависит от взаимного согласия». Джозеф Ричлак комментирует это так:

Младшие дети также намного строже наказывают тех, кто нарушает правила. Кажется, они акцентируют внимание на самом процессе наказания, в то время как старшие используют его, чтобы показать виновнику, что правонарушение разрывает отношения между людьми. Согласно системе ценностей Пиаже, сотрудничество помогает сохранять необходимое равновесие в человеческих отношениях лучше, чем авторитет. Для того чтобы правило соблюдалось без принуждения, лица, подписавшиеся под ним, должны уважать друг друга. В этом случае на нравственность неизбежно влияют эмоции. Деспотичное принуждение правит, эксплуатируя чувства тревоги и страха. Когда же между людьми существует взаимное уважение, возникает мораль сотрудничества.

У морали принуждения и сотрудничества разные предпосылки. Ярые традиционалисты считают, что ответ на вопрос, «что такое хорошо», содержится в перечне законов (и так было всегда). Однако для полной адаптации недостаточно одного свода строгих правил. Поэтому Лао-Цзы с достаточным основанием утверждает:

Человек, по-настоящему мудрый и добрый,

всегда доводит дело до конца,

но тот, кто следует лишь законам своего народа,

многое оставляет незавершенным.

Приверженцы традиции приписывают сверхчеловеческую ценность фигурам предков, а также их нынешним вре́менным или духовным представителям. Те, кто придерживается морали сотрудничества, напротив, превыше всего ставят взаимное уважение, то есть одновременно признают равенство и ценность всех членов своего окружения и (что гораздо более радикально) людей из других сообществ.

Правила поведения в той или иной социальной группе – и, следовательно, ценность, приписываемая явлениям, составляющим ее общую территорию, – возникает из-за необходимости поддерживать равновесие между возможностью выражать личные желания и ограничением конфликта между людьми. Такой баланс, жизненно важный для поддержания стабильности общества, устанавливается задолго до того, как регулирующие его правила формируются в эпизодической или семантической памяти в процессе развития человечества. Даже простейшие социальные животные создают иерархию доминирования и ведут себя «как бы» в соответствии с ее принципами. Глупо, однако, предполагать, что более простые организмы могут абстрактно представлять свое поведение, то есть создавать его образ в воображении, или понимать принципы, которые им управляют. Точно так же дети, живущие в развитом обществе, следуют нравственным заветам своей культуры задолго до того, как начинают их абстрактно представлять, осмысливать или описывать словами, – до того, как они могут сознательно (эпизодически или семантически) вспомнить, как они учились вести себя. То же самое можно сказать и о взрослых: существование морали, этой изнанки социального поведения, предшествует формированию представлений о ней и ее рациональному обоснованию. На самом базовом уровне нравственность – это эмерджентное свойство социального взаимодействия, воплощенное в индивидуальном поведении, обоснованное (бессознательно) в процедурном знании и скрыто присутствующее при определении ценности предметов и явлений.

Из всего сказанного естественно вытекают два вопроса: (1) можно ли выделить из наблюдения за отношениями в обществе характерные правила или модели поведения, и если можно, (2) что это за правила. Культура первобытной группы обусловливает взаимодействия между ее членами, формирует общие ожидания и делает предсказуемыми столкновения между представителями этого сообщества, обладающими разной значимостью, силой и властью. Сам факт наличия устойчивой иерархии предполагает существование сложной процедурной морали (и скрытой системы ценностей). Социальные животные следуют определенным законам подчинения. Это является фактическим признанием сложных нравственных принципов, которые можно рассматривать как неизбежные эмерджентные свойства постоянного коллективного взаимодействия. Если кто-то регулярно мерится силами, это сулит опасность для всей группы. Сообществу грозит повышенный риск нападения извне и снижение биологического репродуктивного и абстрактного творческого потенциала, если какие-то его члены постепенно или полностью теряют власть. Физическая конкуренция между социальными животными, необходимая для установления господства, обычно имеет ритуальный характер и заканчивается задолго до причинения серьезных травм или смерти. Например, звери вырабатывают сигналы, которые сообщают о готовности прекратить борьбу за власть. Победитель обычно уважает эти знаки. Самый могущественный член группы может занять в ней лидирующую позицию – по крайней мере, в некоторых обстоятельствах, – но доминирование всегда ограничено. Вожак стаи должен вести себя так, как будто его власть ограничена признанием необходимости сохранения целостности группы и защиты ее членов – даже если все они слабее его. Это ограничение, частично проявляющееся в социальной привязанности, является предпосылкой возникновения сложной абстрактной нравственности. Она берет начало во врожденном процедурном знании, ставшем достоянием общества, которое по своей сути бессознательно, то есть не представлено и не описано. Здесь нетрудно распознать повеление ветхозаветных пророков обращаться со слабыми так, как будто они тоже представляют ценность, или даже заповедь возлюбить своего ближнего и врага как самого себя. Рассмотрим первую проповедь Христа:

И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел, по обыкновению Своему, в день субботний в синагогу, и встал читать.

Ему подали книгу пророка Исаии; и Он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано:

Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать нищим, и послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное.

И, закрыв книгу и отдав служителю, сел; и глаза всех в синагоге были устремлены на Него.

И Он начал говорить им: ныне исполнилось писание сие, слышанное вами.

И все засвидетельствовали Ему это, и дивились словам благодати, исходившим из уст Его, и говорили: не Иосифов ли это сын?

Он сказал им: конечно, вы скажете Мне присловие: врач! исцели Самого Себя; сделай и здесь, в Твоем отечестве, то́, что́, мы слышали, было в Капернауме.

И сказал: истинно говорю вам: никакой пророк не принимается в своем отечестве.

Поистине говорю вам: много вдов было в Израиле во дни Илии, когда заключено было небо три года и шесть месяцев, так что сделался большой голод по всей земле, и ни к одной из них не был послан Илия, а только ко вдове в Сарепту Сидонскую; много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисее, и ни один из них не очистился, кроме Неемана Сириянина.

Услышав это, все в синагоге исполнились ярости и, встав, выгнали Его вон из города и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть Его; но Он, пройдя посреди них, удалился.

И пришел в Капернаум, город Галилейский, и учил их в дни субботние.

И дивились учению Его, ибо слово Его было со властью (Лк. 4: 16–32).

Или это:

И, выйдя оттуда, Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские.

И вот, женщина Хананеянка, выйдя из тех мест, кричала Ему: помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется.

Но Он не отвечал ей ни слова. И ученики Его, приступив, просили Его: отпусти ее, потому что кричит за нами.

Он же сказал в ответ: Я послан только к погибшим овцам дома Израилева.

А она, подойдя, кланялась Ему и говорила: Господи! помоги мне.

Он же сказал в ответ: нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам.

Она сказала: так, Господи! но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их.

Тогда Иисус сказал ей в ответ: о, женщина! велика вера твоя; да будет тебе по желанию твоему. И исцелилась дочь ее в тот час (Мф. 15: 21–28).

В Небесное Царство Христа попадали не только чужеземцы (неслыханная новость), но и все, кого господствующая мораль считала недостойными или грешными: блудницы, сборщики податей, больные, безумные и, самое главное, недруги. Это, конечно, не падение нравственности и не создание анархической общины, где все равны и, следовательно, одинаково бесполезны (где нераскаявшийся палач и истинный святой разделяли бы равное величие), но изображение государства, где прошлая жизнь или условия рождения, какими бы жалкими они ни были, не определяют ценности настоящего и возможностей будущего.

Исключительная радикальность этой точки зрения глубоко встревожила традиционалистов в обществе Иисуса Христа. Его пример служил упреком их поступкам, его философия угрожала целостности самых непреложных убеждений. Поэтому они постоянно пытались заманить его в ловушку и вынудить на безусловно преступное или еретическое высказывание. Все это часто оборачивалось против них:

Тогда фарисеи пошли и совещались, как бы уловить Его в словах.

И посылают к Нему учеников своих с иродианами, говоря: Учитель! мы знаем, что Ты справедлив, и истинно пути Божию учишь, и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лице; итак скажи нам: как Тебе кажется? позволительно ли давать подать кесарю, или нет?

Но Иисус, видя лукавство их, сказал: что искушаете Меня, лицемеры? Покажите Мне монету, которою платится подать. Они принесли Ему динарий.

И говорит им: чье это изображение и надпись?

Говорят Ему: кесаревы. Тогда говорит им: итак отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу.

Услышав это, они удивились и, оставив Его, ушли (Мф. 22:15–22).

Также:

Когда Он говорил это, один фарисей просил Его к себе обедать. Он пришел и возлег.

Фарисей же удивился, увидев, что Он не умыл рук перед обедом.

Но Господь сказал ему: ныне вы, фарисеи, внешность чаши и блюда очищаете, а внутренность ваша исполнена хищения и лукавства.

Неразумные! не Тот же ли, Кто сотворил внешнее, сотворил и внутреннее?

Подавайте лучше милостыню из того, что́ у вас есть, тогда всё будет у вас чисто.

Но горе вам, фарисеям, что даете десятину с мяты, руты и всяких овощей, и нерадите о суде и любви Божией: сие надлежало делать, и того не оставлять.

Горе вам, фарисеям, что любите председания в синагогах и приветствия в народных собраниях.

Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что вы – как гробы скрытые, над которыми люди ходят и не знают того.

На это некто из законников сказал Ему: Учитель! говоря это, Ты и нас обижаешь.

Но Он сказал: и вам, законникам, горе, что налагаете на людей бремена неудобоносимые, а сами и одним перстом своим не дотрагиваетесь до них.

Горе вам, что строите гробницы пророкам, которых избили отцы ваши: сим вы свидетельствуете о делах отцов ваших и соглашаетесь с ними, ибо они избили пророков, а вы строите им гробницы.

Потому и премудрость Божия сказала: пошлю к ним пророков и Апостолов, и из них одних убьют, а других изгонят, да взыщется от рода сего кровь всех пророков, пролитая от создания мира, от крови Авеля до крови Захарии, убитого между жертвенником и храмом. Ей, говорю вам, взыщется от рода сего.

Горе вам, законникам, что вы взяли ключ разумения: сами не вошли, и входящим воспрепятствовали.

Когда Он говорил им это, книжники и фарисеи начали сильно приступать к Нему, вынуждая у Него ответы на многое, подыскиваясь под Него и стараясь уловить что-нибудь из уст Его, чтобы обвинить Его (Лк. 11:37–54).

Умение Христа обходить словесные ловушки приводила фарисеев в ярость, и они с еще бо́льшим коварством пытались загнать его в угол:

И один из них, законник, искушая Его, спросил, говоря: Учитель! какая наибольшая заповедь в законе?

Иисус сказал ему: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею и всем разумением твоим: сия есть первая и наибольшая заповедь; вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя; на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки (Мф. 22:35–40).

Сила этого совершенно неожиданного ответа в сочетании с очевидным владением традиционными знаниями (Мф. 22:42–45) временно заставила книжников и фарисеев замолчать:

И никто не мог отвечать Ему ни слова; и с того дня никто уже не смел спрашивать Его (Мф. 22:46).

Ответ Христа означал, что нравственность должна опираться на совесть человека, а не на традицию. Верховенство закона сменилось господством духа, запреты – увещеванием. Любить Бога – значит слушать голос истины и действовать в соответствии с ее посланиями, то есть любить ближнего своего как самого себя. Нужно не просто быть приятным в обращении, вежливым и дружелюбным, но ценить других наравне с собой и действовать в соответствии с этим убеждением, ведь, несмотря на внешний облик, все мы являемся образом и подобием Бога. Этот переход означает установление активного динамического баланса конкурирующих желаний людей при сохранении либо творческом изменении общества или окружающей среды и удовлетворение личных и межличностных потребностей в соответствии с происходящими преобразованиями, а не с требованиями власти или привычными догматами. Таким образом, процесс, посредством которого рождается традиция, неизбежно вступает в противоречие с самой традицией:

Думаете ли вы, что Я пришел дать мир земле? Нет, говорю вам, но разделение; ибо отныне пятеро в одном доме станут разделяться, трое против двух, и двое против трех: отец будет против сына, и сын против отца; мать против дочери, и дочь против матери; свекровь против невестки своей, и невестка против свекрови своей (Лк. 12: 51–53).

Это истинная смерть бездумной приверженности авторитету, присущей законам архаичного общества:

В обычные времена, когда культура стабильна и ее устои почитаются на протяжении веков, отец передает традиционные ценности сыну, после того как тот пройдет обряд посвящения в период полового созревания, и внушает уважение к ним. Такие периоды и характерное для них мышление отличаются отсутствием проблемы конфликта поколений или лишь малейшим намеком на него.

Не стоит обманываться разнообразными переживаниями нашего «необыкновенного» века. Для стабильной культуры характерно монотонное однообразие отцов и сыновей. Это означает лишь то, что отцовский канон обрядов и правил, делающих юношу взрослым, а его родителя – старшим, имеет бесспорное влияние, и молодой человек совершает предписанный ему переход во взрослую жизнь так же естественно, как отец встречает старость.

Однако из этого правила есть одно исключение. Это творческая личность – герой. Как говорит Барлах, герой должен «пробудить спящие образы будущего, вывести их из мрака ночи, чтобы дать миру новое, лучшее лицо». Это неизбежно превращает его в нарушителя старого закона. Он становится врагом привычной системы управления, культурных ценностей и суда совести и потому вступает в конфликт с отцами. В этом противостоянии «внутренний голос» – приказ надличностного или архетипичного отца, который желает, чтобы мир изменился, – сталкивается с обычной отцовской позицией личности, поддерживающей старый закон. Этот конфликт лучше всего выражен в библейском повелении Иеговы Аврааму: «Пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего [и иди] в землю, которую Я укажу тебе» (Быт. 12:1), который Мидраш (Bin Gorion, Sagen der Juden, Vol. II, Die Erzvater, XI) толкует как приказ Аврааму уничтожить богов его отца. Послание Иисуса – лишь продолжение того же конфликта; все это повторяется в любой революции. Неважно, противоречат ли новые картина мира и образ Бога старым представлениям или отеческой позиции личности, поскольку отец всегда символизирует старый порядок и, следовательно, старую картину бытия, характерную для его культурного канона.

На каком принципе основывается господство духа, а не закона? На уважении к героической природе личности. Бессознательный архаический человек имитирует определенные формы адаптивного поведения, объединенные в процедурную структуру, хранящую все другие способы приспособления к сложившейся ситуации, которым также можно подражать, эпизодически/семантически представленные в мифе. Донаучные культуры считали первоначальную модель адаптации деянием богов. Во-первых, она является примером архетипического, то есть надличностного, образца действий, направляющих творческое исследование, а во-вторых, она вызывает подражание и потому обладает силой. Все поступки, изменяющие историю, которые впоследствии копируют люди, соответствуют образу божественного героя, олицетворяющего творческий потенциал. Для первобытного человека именно последствия такого героизма и конкретные модели поведения составляют сущность прошлого. Однако процесс подражания и его абстрактные варианты позволяют постоянно исследовать природу этой сущности до тех пор, пока представление обобщенных, но конкретных героических действий не уступает представлению явления героизма как такового. В этот момент творческая личность получает возможность имитировать и сознательно воплощать сам процесс искупления мира.

Закон – это необходимое, но все же недостаточное условие спасения. Под его защитой формируется личность, он ограничивает хаос, упорядочивает возможности, позволяет дисциплинированному человеку добровольно реализовать свой потенциал (душевные порывы) под его контролем, допускает решение задачи творческого и мужественного существования, контролирует поток живой воды в долину смертной тени. Но если закон считается абсолютом, он превращает человека в вечного подростка, который принимает все жизненно важные решения по указке отца. Он снимает с людей ответственность за их действия и, следовательно, препятствует раскрытию потенциального величия души. Жизнь без закона остается хаотичной и эмоционально невыносимой. Жизнь как чистый закон не приносит достойных плодов и становится не менее невыносимой. Господство хаоса или господство бесплодия одинаково порождают убийственное негодование и ненависть.

Христос представил Царство Небесное (архетипическую цель) как обитель духа, то есть как психологическое, а затем надличностное состояние. Оно имело несколько критических отличий от Земли обетованной, описанной в Ветхом Завете. Во-первых, чтобы его построить, нужно было добровольно изменить личное отношение и мировоззрение, а не объединить физический труд и возможности окружающего мира. Во-вторых, оно основывалось на революционном и парадоксальном переосмыслении природы цели – самого рая. Жизнь и проповеди Христа – как архетипические образцы героического бытия – выводят на первый план процесс существования, а не его продукты. Смысл симфонии не в последней ноте, хотя именно к ней движется музыкальное повествование. Точно так же мы не стремимся к созданию некоего статичного совершенного бытия – человек счел бы такое совершенство невыносимым (и это прекрасно проиллюстрировал Достоевский). Скорее, наша цель – это воспитание способности сосредоточиваться на непроизвольно привлекающих внимание и эмоционально значимых событиях настоящего, достаточно осознанных и понятных, чтобы не беспокоиться о прошлом и будущем.

Посмотрите на полевые лилии, как они растут: ни трудятся, ни прядут; но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них; если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, кольми паче вас, маловеры!

Итак не заботьтесь и не говорите: что нам есть? или что пить? или во что одеться? потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом.

Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам.

Итак не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем: довольно для каждого дня своей заботы (Мф. 6:28–34).

Изречение «довольно для каждого дня своей заботы» не призывает жить как стрекоза, а не муравей, петь летом и голодать зимой, а сосредоточиться на задаче и реагировать на совершённую ошибку. Когда ваши действия приводят к последствиям, которые невозможно вынести, обратите на это внимание и измените поведение, независимо от того, что для этого потребуется. Постоянно помните о собственном несовершенстве, чтобы не впасть в гордыню и не превратиться в непреклонного, жесткого и мертвого духом человека. Живите, полностью осознавая, что вам свойственно ошибаться, и исправляйте свои ошибки. Укрепляйте уверенность и веру, не отступайте и не избегайте неизбежного контакта с ужасающим неизвестным, чтобы не жить в яме, которая становится все теснее и темнее.

Страсти Христовы символизируют превращение процесса достижения цели в саму цель – превращение подражания Христу (что является долгом каждого христианина) в воплощение мужественного, правдивого, уникального человеческого бытия:

Тогда Иисус сказал ученикам Своим: если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною, ибо кто хочет душу [жизнь] свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее; какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? или какой выкуп даст человек за душу свою? (Мф. 16:24–26)

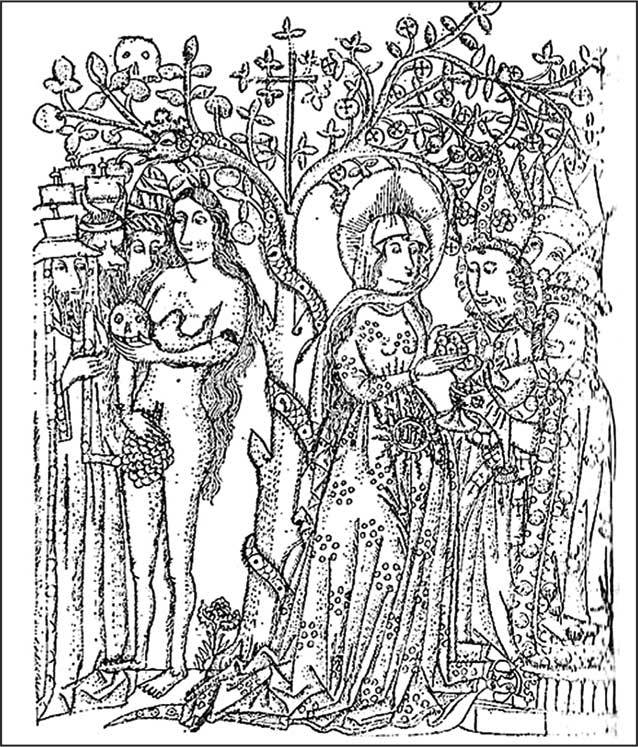

Христос повелел превыше всего ставить истину и уважение к человеку как образу и подобию Бога. Тогда вы получите все необходимое – но не все, что, по вашему мнению, необходимо (поскольку эта мысль ошибочна и руководствоваться ею нельзя), – чтобы сделать жизнь с обостренным (само)сознанием терпимой и не прибегать к защитным заблуждениям, обману, избеганию, подавлению или насилию. Эта мысль образно представлена на рисунке 61. На нем изображено тело Христово как второй плод Древа мира. Вкушение первого плода привело к грехопадению; если же отведать второй, павшие получат искупление. Ужасная женщина в образе Евы предлагает яблоко в форме черепа; благая женщина в образе церкви раздает облатки, которые символизируют Искупителя. Принятие мистического тела Христова во время богослужения является драматическим представлением убеждения в том, что герой должен жить во всех людях – что каждый может разделить сущность Спасителя.

Рис. 61. Древо мира как символ смерти и искупления