Великая Мать: изображение неизвестной, или неисследованной, территории

Мать Песен, мать всего нашего семени, породила нас в начале. Она – мать всех родов людей и мать всех племен. Она – мать грома, мать рек, мать деревьев и всех видов вещей. Она мать песен и танцев. Она мать камней старшего брата. Она мать пшеницы и мать всех вещей. Она мать танцевальных принадлежностей и всех храмов, единственная, что у нас есть. Она мать животных, единственная, и мать Млечного Пути. Это сама мать начала давать имена. Она дала нам известняковую посуду коки. Она мать дождя, единственная, что у нас есть. Она одна мать вещей, она одна. И мать оставила память во всех храмах. С сыновьями, спасителями она оставила песни и танцы в напоминание. Так передали жрецы, отцы и старшие братья.

Представления о культуре – известном – формируются сравнительно просто. Это вторичная абстракция; изображение того, что уже подчинено порядку; краткое изложение того, к чему ранее происходило приспособление; представление предметов и явлений, чувственные свойства, эмоциональные последствия и побудительное значения которых были когда-то определены и остаются такими до сих пор. Представления о познающем (человеке, субъекте) также демонстрируют то, что постоянно встречается во всех межличностных взаимодействиях и состояниях самосознания. Это изображение деталей бесконечного множества сложных данных, того, что, по крайней мере, было пережито, если не исчерпало себя. Однако составить представление о неизвестном кажется невозможным. Возникает противоречие: как можно постичь, понять, воплотить, увидеть или приспособиться к тому, с чем люди еще не сталкивались? И все же это сделать необходимо. Диапазон нашего опыта постоянно вытесняет область определенного знания, и мы постоянно сталкиваемся с неизвестным. Это происходит каждый раз, когда человек совершает ошибку, когда его предположения неверны, когда поведение не приводит к ожидаемым и желанным последствиям. Отсутствие конкретного описания, соответствующего необъяснимым обстоятельствам, не избавляет от необходимости действовать, хотя характер нужных действий пока не определен. Необходимо представить природу неизвестного как такового, чтобы спроектировать модели поведения – условно подходящие реакции на то, что еще нельзя (и вечно нельзя) предсказать или взять под контроль. На самом деле люди обладают рядом парадоксальных способностей: мы знаем, что делать, когда не знаем, что делать; мы знаем, как представить, что надо делать, когда не знаем, что делать; наконец, мы знаем, как представлять то, с чем мы еще не сталкивались. Эти адаптивные способности (на первый взгляд нереальные) прекрасно тренируют наше умение правильно себя вести перед лицом таинственного опыта, а также передавать другим и развивать это умение.

Если происходит ошибка в суждении, толковании или действии и появляется нечто неожиданное, эта неожиданность все же имеет определенные свойства: она опасна и многообещающа. Опасность подразумевает возможность наказания, отчаяния, разочарования, социальной изоляции, физического вреда и даже смерти. Однако любая угроза – это одновременно и возможность. Перемены, которые нарушают предсказуемый порядок, также помогают сделать шаг в лучшее будущее. Неожиданность – это информация, необходимая, чтобы постоянно развивать умение приспосабливаться. Она поступает в виде угроз и обещаний. Чтобы получить обещанное знание, надо преодолеть угрозу. Благодаря этому вечному преодолению мы постоянно строим и перестраиваем шаблоны поведения и схемы представления.

Все, что в настоящее время известно о субъекте и объектах человеческого опыта, было когда-то единым неизвестным, гораздо большим, чем то, что еще предстояло узнать о коллективно воспринимаемых чувственных качествах мира. Неизвестное может проявляться в общепризнанной эмпирической сфере как часть материального пространства. Точно так же оно может стать новым значением там, где раньше ничто не было очевидным. То, что известно и знакомо, не представляет угрозы и не дает возможности выйти за пределы того, что было определено ранее. Исследуемая вещь или ситуация связана с поведением, которое делает ее полезной, идеальной или по крайней мере несущественной. Вездесущее неизвестное, напротив, представляет собой бесконечные угрозу и обещание. Ему невозможно дать четкое определение и невозможно игнорировать. Неизвестное, неожиданное или непредсказуемое есть источник всякого условного знания и место, куда это знание «возвращается», когда перестает быть полезным. Известным становится то непонятное, которое кто-то решился исследовать в благоговейном страхе. Все, что мы знаем, мы знаем потому, что кто-то создал нечто ценное в ходе встречи с неожиданным.

«Цивилизация развивается, когда растет число важных операций, которые люди могут выполнять не задумываясь». Известное не требует внимания. Знать что-то – значит делать автоматически, не думая, определять с первого взгляда (если не быстрее) или полностью игнорировать. Нервная система «сконструирована» так, чтобы не придавать значения предсказуемому и сосредоточивать ограниченные аналитические ресурсы тогда, когда это принесет пользу. Мы обращаем внимание на те области, где происходят изменения или совершается то, что еще не было смоделировано, где неожиданное происшествие исключает привычное поведение, где рождается нечто, еще не понятое. Наше сознание специализируется на анализе и классификации непредсказуемых событий. Внимание и концентрация естественным образом направляются сначала к тем элементам эмпирического поля, которые представляют собой нечто совершенно неожиданное или наименее ожидаемое, а уже потом происходит более сложная когнитивная обработка. Нервная система реагирует на нерегулярные изменения и оставляет без внимания регулярность. Предсказуемое содержит ограниченное количество положительной и отрицательной информации. Новое событие, напротив, можно рассматривать как окно в «трансцендентное непостижимое пространство», таящее безграничные возможности получить награду или наказание.

Нечто неизвестное или новое появляется, когда рушатся планы: когда привычное поведение или схема истолкования не в состоянии принести желанный результат и невозможно предсказать, что случится дальше. Неожиданность тормозит текущую целенаправленную деятельность и невольно притягивает к себе внимание, если не будет предпринято иных сознательных действий. Новизна захватывает контроль над поведением и спонтанно порождает противоположные эмоции. Накал страстей пропорционален степени невероятности события: мы можем испытывать повышенный интерес, страх, сильное любопытство или откровенный ужас. Это побудительное значение, по-видимому, считалось внутренним свойством неизвестного (до того как эмпирический мир был строго формально разделен нашими современниками на опытный объект и субъективного наблюдателя). В сущности, оно воспринимается так и по сей день. Рудольф Отто, проводивший глубокое исследование природы религиозного опыта, называл такие эмоции нуминозными, то есть вдохновляюще-возвышенными. Они непроизвольно захватывают внимание, определяют значение, выходят за пределы нормального и усредненного. Нуминозное переживание имеет два аспекта: mysterium tremendum – способность вызывать дрожь и страх; и mysterium fascinans – способность сильно притягивать, очаровывать, манить. Эта сверхъестественная, высшая сила наделяет неизвестный объект исключительной эмоциональной значимостью и подсказывает, как следует себя вести в его присутствии. Те, кого захватывает эта сила, считают ее деянием Бога, олицетворением неизвестного и конечным источник всего условного знания:

Это чувство накатывает подобно ласковой волне, вызывая в уме прилив глубочайшего поклонения. Потом оно может долгое время спокойно звучать и нежно вибрировать, пока, наконец, не затихнет навсегда и душа не вернется в «грешный мир», полный повседневных забот. Оно может внезапно вырваться из глубины сердца, заставив его болезненно сжиматься, или привести к величайшему возбуждению, опьяняющему безумию и дикому экстазу. Оно заставляет нас трепетать и холодеть от суеверного ужаса. Оно бесконтрольно, по-варварски рвется наружу и снова превращается в нечто прекрасное, великое и чистое. Оно отзывается дрожью, сковывает безмолвием, заставляет замереть в животном смирении. В присутствии кого или чего? В присутствии того, что есть невыразимая тайна, которая превыше всего сущего.

Ничто из того, что не представлено, не может быть понято в привычном для нас смысле. Тем не менее понимание неизвестного, которое теоретически не может быть представлено, совершенно необходимо для выживания. Мощное желание представить неведомое, ухватить его суть, управляет строительством культуры – сети, которая опутывает непознаваемый источник всех вещей. Стимул для представления области неожиданного возник (и возникает) как следствие внутренней, биологически обусловленной эмоциональной значимости неизвестного или нового мира. Представления о неизвестном – это попытки постичь его природу, определить эмоциональное и побудительное значение (осветить его бытие с донаучной или мифической точки зрения). Это распределение по категориям всего, что еще не исследовано и не представлено, чтобы приспособиться к тому, что еще не осмыслено. Это стремление сформулировать понятие «категории всех пока еще не классифицированных вещей», с тем чтобы можно было занять нужную позицию в отношении этой категории.

Роман непрестанно вдохновляет на размышления и позволяет читателю запутать себя, но неизбежно превосходит любые попытки окончательной классификации. Поэтому неизвестное обеспечивает постоянный мощный источник энергии для исследования и накопления новой информации. Желание сформулировать представление о том, что вытесняет окончательную классификацию и остается вечным побуждением, вполне может считаться основным непреодолимым влечением. Оно составляет то, что можно было бы считать изначальным религиозным импульсом. Это универсальная попытка культуры определить и наладить отношения с Богом, а также основа установления цивилизованного исторического порядка. Продукт этого побуждения – воздвигнутая культурой система, существующая в воображении, символ, состоящий из передаваемого людьми представления всего, что постоянно угрожает и многое обещает, – воздействует на каждого человека, упорядочивает его опыт и при этом остается безличным, отдельным и обособленным:

Жизненный символ формулирует некий существенный, бессознательный фрагмент, и чем более распространен этот фрагмент, тем шире и воздействие символа, ибо он затрагивает в каждом родственную струну. Так как символ, с одной стороны, есть наилучшее и, для данной эпохи, непревзойденное выражение для чего-то еще неизвестного, то он должен возникать из самого дифференцированного и самого сложного явления в духовной атмосфере данного времени. Но так как, с другой стороны, живой символ должен заключать в себе то, что родственно более широкой группе людей для того, чтобы он вообще мог воздействовать на нее, – то он должен и схватывать именно то, что может быть обще более широкой группе людей. Таковым никогда не может быть самое высокодифференцированное, предельно достижимое, ибо последнее доступно и понятно лишь меньшинству; напротив, оно должно быть столь примитивно, чтобы его вездесущее не подлежало никакому сомнению. Лишь тогда, когда символ схватывает это и доводит до возможно совершенного выражения, он приобретает всеобщее действие. В этом и заключается мощное и вместе с тем спасительное действие живого социального символа.

Это динамическое представление может включать в себя часть субъективного опыта множества людей и, следовательно, иметь свое собственное биологически и культурно обусловленное существование, независимое от конкретного человека в определенный момент времени, – и даже следовать своим собственным внутренним правилам развития – но не существовать объективно в привычном современном смысле этого слова.

Драматические или мифические представления о неизвестном (ситуации, возникающей при совершении ошибки), превратившиеся в ритуал, по-видимому, обеспечили исходный материал для формирования наиболее общих и первичных официальных религий. Понимание природы неизвестного как категории, появившейся в результате наблюдения за врожденной реакцией людей на неожиданное, выражается в виде предсказуемых эмоций и образцов поведения: страха и любопытства, ужаса и надежды, приостановки действий и осторожного исследования, привыкания и выработки новых стратегий поведения в зависимости от сложившейся ситуации. Две вещи одинаковы с эмпирической точки зрения, если они обладают общими признаками, определяемыми с помощью органов чувств. С метафорической, драматической или мифической точки зрения – с точки зрения естественных категорий – две вещи одинаковы, если они вызывают одно и то же субъективное состояние (эмоции или побуждение) или имеют один и тот же функциональный статус (создают предпосылку к действию). Переживания, обладающие общей эмоциональной окраской, относятся к одной символической категории (с точки зрения абстрактного познания) – они являются плодами культуры, которые росли и созревали в социальной среде, привычной для предков человека разумного, а потом исчезли. Такие комплексы могут содействовать формированию общей модели адаптивного поведения перед лицом пугающих и многообещающих объектов, при отсутствии подробных сведений о конкретной природе этих объектов, полученных в процессе исследования.

Эти представления можно рассматривать как следствия представлений первого порядка (имитации, как указывал Пиаже), а затем, позднее, как следствие более абстрактного представления второго порядка (символического понимания). Понимание может быть достигнуто на самом всеобъемлющем, но первичном уровне при создании обряда или посредством подражания. Неизвестное явление, захватывающее, но непостижимое, все же может быть представлено ритуально – разыграно. Его вторичная инсценировка составляет первоначальную форму абстрактного представления. Чтобы понять, например, льва (или преследуемого зверя), необходимо сначала «стать» царем зверей или его жертвой – сымитировать физически, а затем представить это в воображении. Именно так сын подражает отцу, которым он впоследствии тоже станет. Когда ребенок изображает родителей, он усваивает их знания, по крайней мере те знания, которые являются действием. Сын играет роль отца, не понимая, что тот делает или зачем нужно изображать его поведение. Образно говоря, подражающий ребенок одержим духом отца, который в детстве тоже был одержим духом своего отца. В данном представлении «дух отца» не зависит от конкретных людей. Это нечто, проявляющееся в воображении и поведении из поколения в поколение в более или менее постоянной и традиционной форме. Точно так же неизвестное, которое одновременно бывает объектом и субъектом, проявляется в воспринимаемом мире, в эмоциях, и подчиняет себе поведение, вполне может рассматриваться (или вырисовываться в воображении) как надличностная сущность (или как результат действий этой сущности). Первобытный охотник видит в зарослях нечто незнакомое, пугается и, вернувшись в общину, рассказывает о встрече с ним, изображая загадочного демона. Это разыгрывание одновременно является воплощением и представлением – изначальным предположением о природе неизвестного как такового. С другой стороны, оно может создать образ (идол) таинственного предмета или явления и придать конкретную форму тому, что до сих пор было лишь понуждением к действию. Неизвестное сначала возникает символически, как абстрактная личность (если его невозможно понять иным способом), а затем проявляется как будто это и была личность (принимает явно метафорический облик). Существует множество доказательств внедрения образа с помощью набора представлений или квазипредставлений. Такие комплексы могут создаваться веками в результате исследовательских и творческих усилий многих отдельных людей, связанных коммуникативной сетью культуры.

На протяжении долгого времени надличностная область воображения заполняется «духами». Юнг называл это пространство гностический термином плерома. Его можно определить как субъективный мир опыта в воспоминании (возможно, эпизодический мир с точки зрения современной теории памяти). Хотя его также «населяют» коллективные представления, которые возникают при некоторых особых обстоятельствах (например, образ Девы Марии в Югославии до разрушительной сербско-боснийско-мусульманской войны или НЛО во время холодной войны). Плерома – это область, в которой существуют рай и ад; «наднебесное» место, в котором обитают идеалы Платона, основа мечты и фантазии. Она, по-видимому, имеет четырехмерную структуру, подобную строению объективного пространства-времени (и памяти), но характеризуется большой неопределенностью, когда речь идет о распределении по категориям и своевременности. Духи, населяющие плерому в ее естественном состоянии, – это по сути божества (слияние субъекта и объекта, мотивационной значимости и чувственных свойств), олицетворенные в представлениях многих людей. Такие представления рождаются в обществе и уходят корнями в историю (и даже биологию), как и любая мысль о то, что дух, витающий в воображении человека, не обязательно является вымыслом. Дьявол не плод фантазий конкретного верующего. Образ дьявола (или Христа, если уж на то пошло) скорее поселился в сознании христианина (и всех христиан) как результат надличностных общественных и исторических процессов, происходящих практически за пределами индивидуального контроля. Точно так же нельзя сказать, что ребенок создает чудовищ, населяющих его воображение. Они сами «растут» там, «питаясь» случайными высказываниями взрослых и шаблонами действий, которые малыш видит, но не может объяснить, а также внезапными, непредсказуемыми эмоциями, побуждениями или фантазиями, которые навевают книги, телевизионные передачи и театральные представления.

События или переживания, которые не поддаются исследованию, усвоению и адаптации, прочно укореняются в области угрожающего и многообещающего неизвестного или автоматически приписываются ей. Категория всех событий, которые пока невозможно классифицировать, тем не менее, может быть создана по образцу метафорических представлений о частично понятных, но волнующих происшествиях, значимость которых в некотором роде совпадает с эмоциональной реакцией на неизвестное. Предмет или явление, которые сулят опасность или, наоборот, упрощают жизнь, нетрудно сопоставить с любой другой вещью, имеющей те же свойства, а также с самой новизной, по определению порождающей страх и надежду. Эти переживания, видимо, связаны между собой сходными эмоциональными состояниями или моделями поведения, а также побуждениями, которые их вызывают до того, как в ходе исследования возникает привыкание. Древняя лимбическая система по-своему классифицирует сильные эмоции или спонтанные действий, проявляющиеся вне области условных абстрактных культурно обоснованных предположений. Все новое, с чем мы сталкиваемся и чего избегаем из-за невольного или намеренно проявленного страха либо невежества, потенциально или непосредственно связано со всем, что остается за пределами человеческого понимания и/или культурной классификации. Все, что порождает страх, может субъективно рассматриваться как один из аспектов одной и той же скрытой силы. Что это за сила?

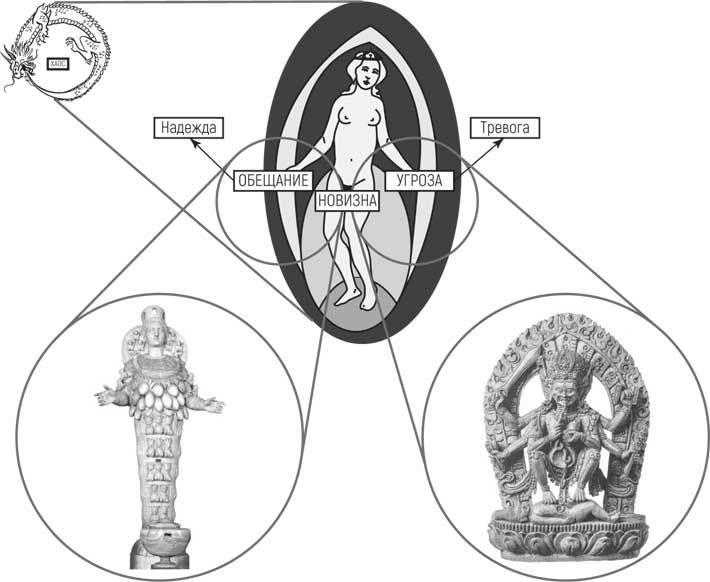

Неизвестное окружает все предметы и явления, но оно существует лишь гипотетически и представляется в символическом образе уробороса. Его распад или разделение порождает все, включая беспорядок и непредсказуемость (то есть противоположность тому, что уже было исследовано). Более узкая область беспорядка или непредсказуемости является действительно переживаемым, а не предполагаемым неизвестным. Ему приписывают женское начало: это дочь великого змея, утроба бытия. За Великой Матерью часто скрывается змей хаоса. Она может считаться его главной представительницей в так называемой мирской сфере и часто принимает (материальный) вид рептилии или (духовный) облик птицы. Это схематически показано на рисунке 32. Великая Мать предстает здесь в образе Венеры, богини плодородия и любви, и одновременно олицетворяет птицу и материю, дух и землю. Ее крылья с тем же успехом можно было бы заменить изображением змеи, которая сильнее привязала бы ее фигуру к земле (и к идее перевоплощения). Ореол, который ее окружает, называется мандорла, или vesica pisces (рыбий пузырь). По-видимому, он служил сексуальным/символическим образом источника всего сущего задолго до начала письменной истории. В искусстве позднего Средневековья и раннего Возрождения мандорла часто обволакивает Христа (как сына Божественной Матери) или Деву Марию (саму Божественную Мать).

Уроборос и фигура Великой Матери обычно накладываются друг на друга, потому что хаос как первоначальное состояние трудно отличить от хаоса, возникающего в противовес установившемуся порядку. Две силы, не имеющие четких отличий (как в случае двух областей хаоса), разделить непросто. Однако разница между фигурами уробороса и Великой Матери не менее важна, чем сходство. Существует огромная пропасть между возможностью существования чего-то неизвестного и самим неизвестным (между потенциалом и реальностью). М. Элиаде приводит заимствованный у Лао-Цзы пример серьезной попытки распутать клубок этих понятий:

В другом отрывке о происхождении Вселенной (гл. 25) Дао называется «единым и совершенным существом, рожденным прежде неба и Земли… Можно считать его матерью мира, но я не знаю его имени; я назову его Дао; и если оно должно быть названо, да будет имя ему – Необъятное (ta)». Мыслитель II века до н. э. так говорит о «едином и совершенном существе»: «таинственное единство неба и Земли [Hung-t’ung] хаотично [hun-tun] предстает [перед нами] как неотесанная глыба». Поэтому Дао – это изначальная целостность, живая и творческая, но бесформенная и безымянная. «То, что безымянно, есть начало неба и Земли. То, что имеет имя, – Мать десяти тысяч существ»….

Рис. 32. Новизна, Великая Мать

Неизвестное как таковое – это вещь в себе. Когда же его встречает некий субъект в определенной ситуации, оно становится матрицей всего сущего – фактическим источником информации, которая исследуется, классифицируется и образует космос, или порядок, (и, если уж на то пошло, исследующего субъекта).

Чтобы еще больше прояснить ситуацию, Лао-Цзы добавляет:

Божество долины бессмертно: это Таинственная Женщина. Из лона ее произошли Небо и Земля.

Неизвестное обычно представляется или символически изображается в женском облике прежде всего потому, что женские гениталии (скрытые, недоступные, девственные, плодородные) – это источник творения, врата, или портал, в (божественную) область неизвестного, и потому сразу приходят на ум при описании этого места. Можно сказать, что новизна и женственность относятся к одной категории понятий. Они представляют собой некое окно в запредельный мир. Женщина не просто модель мироздания, хоть и подчиняется естественным потребностям. Она – божественная природа, в воображении и в действительности. Она буквально воплощает утробу биологического бытия и является подходящей фигурой для метафорического моделирования первоосновы. Женское тело – это граница между жизненным опытом и неким единством, из которого возникают все формы существования. Матери производят на свет младенцев. Эта мысль, подтверждаемая очевидным наблюдением, объясняет условное появление человека. Происхождение по сути обладает той же самой невыразимой природой – свойством всего, что характерно для (исследуемой) матери, и других определяемых источников жизни, которые непросто описать или понять (например, пещера, в которой «растут и созревают» руды, или земля, на которой зреет урожай). Матрица всех вещей есть нечто женственное (как прародительница опыта), плодовитое и обновляющееся по своей природе (материнской и девственной). Это то, что определяет плодородие и, следовательно, саму женственность. Предметы и явления не появляются из ниоткуда, все они где-то рождаются. Отношение человека к природе, вечной матери, в широком смысле есть бесконечное подражание отношению ребенка к матери (точнее, ребенок и мать подражают жизни и миру).

Неизвестное, с которым мы сталкиваемся, представляет собой парадоксальное женское начало. Великая и Ужасная мать всех вещей бесконечно обещает и постоянно угрожает. Встреча с новизной является необходимым условием для накопления новой информации (для создания Космоса и появления исследующего субъекта). Результат такой встречи невозможно определить заранее – нечто незнакомое может принести пользу или уничтожить. Женственность разделяет эмоциональную значимость с новизной и угрозой (что оправдывает сравнение женщины с метафорическим немолотым зерном) из-за единства процесса создания одной вещи и разрушения и преобразования другой. Состав крови матери должен меняться, чтобы плод хорошо развивался. Само рождение повторяет естественную тему творения, преобразования и разрушения – это травматичный, болезненный, опасный и пугающий процесс. Питание изначально неразрывно связано с ужасом и смертью (кровь становится молоком и превращает мать в пищу для младенца). Кроме того, природа женственна из-за изоморфной связи между зависимостью ребенка от материнского милосердия и своеволия и подчинением взрослого биологической реальности. Младенец инстинктивно готов установить отношения с матерью и с живостью реагировать на проявление ее интереса. Изначальный опыт познания мира – это познание человеком своей матери, которая на начальных стадиях развития и есть мир (обладающий определенной значимостью и побуждающий к действию). Для людей, отстающих в психологическом развитии, мир никогда не превращается во что-то большее, чем мать. Кроме того, физическое взросление и симбиоз матери и ребенка сопоставимы с видовым развитием человечества, его связью с сушей или морем и зависимостью от них. Архетипическая начальная стадия развития, предшествующая становлению культуры, повторяется во взрослом возрасте, когда образ матери, вызывающий страх, уважение, надежду, любовь и благодарность, обобщается и становится опытом.

Угрожающие черты Великой Матери накапливаются как метафорические представления о пугающих местах, животных, жестах, выражениях и предметах. Эти химеры – очень разные с объективной точки зрения (с точки зрения «правильного множества») – тем не менее, объединяются, чтобы все непредсказуемое непременно ассоциировалось с потенциальной опасностью. Великая Мать (неисследованная территория) – это тьма, хаос ночи, царство насекомых, змей и рептилий, телесные увечья, маска гнева или ужаса, то есть весь возможный спектр действительных и воображаемых переживаний, вызывающих у нас страх. Динамический комплекс таких объектов является самым точным и искусным изображением неизвестного. Оно одновременно характеризует укус змеи, языки пламени, жало скорпиона или ловушку паука. Это наиболее подходящее воплощение явного волеизъявления мощных преобразующих сил природы, порождающих разруху, смерть, разложение и бесконечное творение. Наше воображение превращает испуг и переживания при столкновении с неизвестностью в устрашающих духов. Они олицетворяют особенно тревожные происшествия, очерчивают то, что иначе осталось бы за пределами понимания с точки зрения условной адаптации, действия и абстрактного мышления, но что невозможно игнорировать на уровне эмоций. «Личность» таких существ воплощает непостижимое и зачастую невыносимое побуждение к действию, сильнейшее эмоциональное переживание. Оно может спровоцировать маниакальное поведение и неутолимую жажду познания, которым нет места в привычном мире с устоявшимися культурными традициями. Комикс на рисунке 33 довольно забавно иллюстрирует этот процесс. Теми же динамическими представлениями в более серьезной форме являются божества. Это полуобъективные проявления чего-то иного, незнакомого, неизвестного и непредсказуемого, порожденного нашими переживаниями, но, подобно Слову Божьему, стоящего выше человека.

То, что сейчас называют архаичным символом или древним божеством, вполне можно рассматривать как проявление первобытной независимой личности – некоего набора явлений, имеющих схожее эмоциональное или функциональное значение, которые воплощаются в ритуале или воображении. Поскольку человечество постоянно совершенствует умение приспосабливаться, эти личности (то есть божества) со временем перестали вызывать эмоции и влиять на мировоззрение и начали «расщепляться» на более простые и понятные составляющие. Однако изначально они воплощались в творчестве выдающихся людей, которых постигла необъяснимая (хотя и вовсе не уникальная) личная трагедия. Конкретная реализация такого компенсаторного опыта – превращение переживаний в художественное произведение или, например, во впечатляющую историю – невольно привлекала внимание современников, вызывая чувство восхищения и благоговения. Культура не одну сотню лет отшлифовывала эти творения, порождая детально проработанные представления о существовании надличностных существ, высших сил, которые населяли некое пространство, отведенное им коллективным воображением человечества, и действовали по иррациональному велению мифически-загадочной души. Эти представления в деталях показывали людям то, что было известно не точно, а лишь отчасти. Они указывали, что делать при столкновении с явлениями, недоступными для сознательного абстрактного восприятия, но слишком небезопасными, чтобы их игнорировать.

Рис. 33. Спонтанное олицетворение неисследованной территории

Субъекту с ограниченными возможностями не так-то просто сформулировать четкое представление о безграничном неизвестном, о природе, об основах существования. Неизвестное – это источник появления на свет и последнее пристанище всего сущего. Оно скрывается за уникальностью нашей личности и культуры, постоянно угрожает и порождает все, что мы делаем, что понимаем и чем являемся. Его нельзя навсегда исключить из поля зрения, поскольку каждое найденное решение порождает и множит новые задачи. Неизвестное – извечный враг и лучший друг человека разумного, оно постоянно бросает вызов нашей способности к адаптации и формированию представлений, сталкивает в глубокую пропасть и поднимает на новую высоту. Таинственная мать-природа есть парадоксальная грозная подавляющая сила, действующая в противоположных направлениях. Голод и инстинкт самосохранения заставляют живых существ жадно пожирать друг друга, и охотник не жалеет свою добычу. Половое влечение неумолимо подчиняет волю человека требованиям вида и зачастую становится причиной трагедии. Наше существование – это череда бесконечных страданий и преображений, которые оканчиваются смертью. В безжалостном круговороте бытия рождение сменяется полным разрушением, и люди постоянно находятся под властью сил, не поддающихся пониманию или контролю. Жажда жизни пронизывает все сущее и выражается в ужасающих, неконтролируемых порывах, в бесконечном контрасте плодовитости и разложения. Самые основные, принципиально важные и необходимые аспекты опыта являются в то же время самыми опасными и неприемлемыми.

С эмпирической точки зрения (классический) объект – это нечто конкретное (либо одно, либо другое). Природа, напротив, – это великая неизвестность и одновременно ее (эмоциональная) противоположность. Новое, первоначальное переживание было (и остается) слишком сложным для рационального понимания в современном смысле слова. Связующим звеном между ними выступает мифологическое воображение, готовое пожертвовать недвусмысленной ясностью ради всесторонней полноты описания предметов и явлений. Поэтому в древности силы природы представляли собой комбинацию рационально несовместимых характеристик. Они принимали образы чудовищ (зачастую женского пола) – полузверей и полулюдей, символизирующих созидание и разрушение, начало и конец познания. Аналитический психолог Эрих Нойманн, написавший исчерпывающую, всеобъемлющую и очень полезную книгу о символичности женского начала, утверждает:

На ранних фазах сознания нуминозность архетипа настолько превосходила человеческое представление, что ему нельзя было придать никакой формы. И когда позже изначальный архетип оформляется в воображении человека, его представления часто чудовищны и нечеловечны. Это фаза химерических созданий, составленных из различных животных или животных и людей – грифонов, сфинксов, гарпий, например – а также таких чудовищ, как фаллические и бородатые матери. Только когда сознание приучается смотреть на явление с некоторого расстояния, реагировать более тонко, дифференцировать и отличать, смесь символов, пребывавших в изначальном архетипе, разделяется на группы символов, свойственных одиночному архетипу или группе связанных архетипов; короче, они становятся различимыми.

Ужасные черты Великой Матери приобретали множество различных форм и символов, но узнать ее истинную суть и исконный образ никогда не составляло труда. Нойманн пишет:

Эти фигуры ужасающе подобны. Страх, который они внушают, бросает нас в оцепенение, изображают ли они череп, голову змеи или гиппопотама, лицо, имеющее человеческое подобие, или голову, состоящую из двух костяных ножей, порожденную телом, составленным из частей змей, пантер, львов, крокодилов и человеческих существ. Нечеловеческое, внечеловеческое и сверхчеловеческое качество этих переживаний ужаса столь велико, что визуализировать его можно только в фантомах.

Но все это – и об этом не следует забывать – образ не только Женского, но в частности и в особенности Материнского. Ибо глубочайшим образом жизнь и рождение тесно связаны со смертью и разрушением. Потому эта Ужасная Мать «Великая», и это имя также дано Та-урт, беременному чудовищу, гиппопотаму и крокодилу, львице и женщине в одном. Она тоже смертельно опасна изащищает. В ней есть пугающее сходство с Хатхор, благой богиней-коровой, которая в форме гиппопотама является богиней подземного мира. У нее есть позитивный аспект, и в то же время она богиня войны и смерти…

В процессе дальнейшего развития патриархальных ценностей, т. е. мужских божеств солнца и света, негативный аспект Женского исчез. Сегодня его можно встретить только в содержаниях изначальной эры, или бессознательного. Таким образом, ужасная Та-урт, как и ужасная Хатхор, Исида, Нейт и другие, могут быть восстановлены только по тем изображениям, которые были «закрашены», но никак не напрямую. Только чудовище Ам-мит или Амам, пожирающее души, осужденные на суде мертвых, указывает своим параллелизмом на ужасный аспект Та-урт. Ам-мит описана так: «Ее передняя часть – крокодилья, задняя часть от гиппопотама, середина – от льва». Женский, животно-материнский характер этого многогрудого создания очевиден, как и у чудовища, держащего ужасный нож, охраняющего одни из врат в подземный мир, через которые должны пройти души умерших.

Ам-мит пожирает души, которые не выдержали полуночного суда мертвых в подземном мире. Но ее роль стала подчиненной, поскольку религия Осириса и Гора с ее мистериями ныне обещала возрождение и воскрешение всем человеческим душам, а не только, как раньше, душе Фараона. Уверенность в магическом успехе в следовании по пути солнца, которая сообщалась каждому после смерти жрецами, преодолела изначальный страх, воплощенный в Ам-мит. Но изначально она была ужасным родовым духом матриархальной культуры, в которой Женское забирает себе все, что было из него рождено – как среди примитивного населения меланезийского острова Малекула или в высокой культуре Мексики.

Ужасная Мать представляет абсолютную угрозу и бросает вызов человеку. Это богиня тревоги, депрессии и психологического хаоса, которая может причинять боль и убивать. Она – мыслимое воплощение и немыслимая причина ужаса, обнажающая вечную уязвимость смертности и обращающая ее себе во благо. Как ни парадоксально, она же предлагает продолжение жизни за жертвенную смерть и требует примирения, не обещая выживания. Она воплощает в себе потенциал спасения и главную проблему существования; невольно побуждает человека к дальнейшему расширению сознания или налагает ограничения, ведущие в могилу. Великая Мать подталкивает (напоминанием о смертности) к развитию сознания и самосознания и тянет за собой (обещанием искупления). Отождествление смерти с неизвестным навсегда и неизлечимо уничтожило всякую возможность окончательного привыкания – точнее, приспособления – к миру опыта. Поэтому человек всегда останется (неизлечимо) тревожным животным:

Так лоно земли становится ужасной пожирающей людей утробой преисподней, и рядом с плодородным лоном и защищающей пещерой в земле и горе разверзается бездна ада, темная дыра в бездны, пожирающее лоно могилы и смерти, тьмы без света, ничто. Ибо та женщина, что порождает жизнь и все живые вещи на земле, также забирает их обратно в себя, преследует своих жертв, ловит их западнями и сетями. Болезнь, голод, неприятности, война, наконец – ее помощники, и среди всех народов богини войны и охоты выражают человеческое переживание женщины как жаждущей крови. Эта Ужасная Мать – голодная земля, которая пожирает своих детей и жиреет с их трупов; это тигр и гриф, гриф и гроб, поглощающий плоть саркофаг, прожорливо лакающий кровавое семя людей и зверей и, будучи оплодотворен и насыщен, выбрасывает их к новому рождению, швыряя их к смерти, снова и снова к смерти.

Ужасное женское начало воплотилось в образах химеры, сфинкса, грифона и горгоны. В них объединились очень разные, но связанные между собой аспекты природы (вселяющие в душу человека ужас и почтение). Образы горгон и похожих на них сестер существовали во всем мире. Например, Коатликуэ, объект жертвенного поклонения и богиня смерти и расчленения у ацтеков, изображалась в ужасающем головном уборе из черепов. Великая Мать как богиня змей почиталась на Крите и в Древнем Риме. Ее образу до сих пор поклоняются на Бали и в Индии. На рисунке 34 изображена восьмирукая индийская богиня Кали, сидящая, словно паучиха, в центре огненной паутины. В каждой руке она держит инструмент созидания или оружие разрушения. У нее заостренные фаллические груди, агрессивные, пристальные глаза, а голову венчает тиара из черепов. Вокруг ее талии обвилась змея – символ древней, безличной силы, преобразования и возрождения. Она одновременно пожирает и рождает взрослого мужчину. Древнегреческая горгона Медуза в уборе из змей внушала бесконечный ужас: один ее взгляд навсегда парализовал страхом храбрецов и превращал их в камень.

Рис. 34. Неизведанная территория как Мать-разрушительница

Горгона является поздним отголоском (так сказать, рудиментарным остатком) древней богини, которая одновременно воплощала невероятную плодовитость природы и безжалостное пренебрежение к жизни. Нейропсихологическое описание реакции мозга на неожиданное, как мы уже говорили, – это одно, а мифологическое представление – совсем другое. Рассмотрение образа Великой и Ужасной Матери помогает прийти к пониманию того, от чего именно защищает нас культура (вернее, ритуальное отождествление с умершими). Привычные действия и понятия спасают нас от ужасов воображения (и от вещей, которые порождают первобытный страх). Эти защитные стены так хорошо выполняют свою миссию, что люди легко забывают о смертельной уязвимости (на самом деле мы и возводили их ради такого забвения). Почему же человек закрывает глаза на ужасные образы, порожденные его предками, но при этом так заинтересован в сохранении культуры – верований и связанных с ними шаблонов действий?

Великая Мать в своем грозном обличье – это сила, которая заставляет ребенка плакать в одиночестве, ветви, цепляющие одежду ночного путника в чаще леса. Она неумолимо провоцирует людей на совершение злодеяний – безжалостных изнасилований и зверских убийств – во время войны. Это агрессия без страха и чувства вины, сексуальное желание без ответственности, доминирование без сострадания, жадность без сопереживания. Великая Мать есть фрейдистское Ид, бессознательное, зараженное неизвестным и смертельным ужасом, мухи в трупе котенка. Она – все, что проносится в ночи, царапает и кусает, визжит и воет; она – парализующее смятение, ужас и безумный вопль. Великая Мать скидывает собственных детей, и сама является мертвым зародышем. Она – порождение и воплощение мора и чумы; устрашающий убор из черепов и сам череп. Желая раскрыть ее суть, человек рискует сойти с ума, заглянуть в бездну, сбиться с пути, вспомнить тяжелую травму, вытесненную сознанием. Великая Мать – растлительница детей, голем, монстр под кроватью, болотное чудище, восставший из могилы мертвец, который угрожает живым. Она – прародительница дьявола, чуждого сына хаоса. Она – змея и Ева-искусительница, роковая женщина, насекомое в целебной мази, недиагностированный рак, хроническая болезнь, нашествие саранчи, причина засухи, отравленная вода. Она использует эротическое удовольствие как приманку, чтобы все сущее жило и размножалось. Это готическое чудовище, которое питается кровью живых, волна, размывающая плотину; акула в морской пучине, большеглазый обитатель лесной чащи, рык неизвестного животного, когти гризли и безумный оскал преступника. Великая Мать-разрушительница – звезда каждого фильма ужасов, каждой черной комедии. Она, как крокодил в трясине, подстерегает зазевавшихся невежд. Это тайна жизни, которой никогда не овладеть; и с каждым отступлением ее грозная сила возрастает.

Я видел сон: на берегу бассейна, который также был и рекой, сидела моя бабушка по материнской линии. В реальной жизни она страдала болезнью Альцгеймера и перед смертью впала в полубессознательное состояние. Во сне она тоже была не в себе. Я смутно видел ее гениталии. Она рассеянно поглаживала густую массу волос на лобке, потом подошла ко мне с пучком этих волос, свернутых в нечто, напоминающее большую кисть художника, и сунула ее мне в лицо. Я несколько раз отмахнулся, но не хотел причинить ей боль и в конце концов сдался. Она нежно провела «кистью» по моей щеке и спросила, как ребенок: «Мягкая, да?» Я посмотрел на ее изможденное лицо и ответил: «Да, бабушка, мягкая».

Из-за ее спины появился старый белый медведь и остановился справа от нее, слева от меня. Мы все стояли у бассейна. Зверь чем-то напоминал старую маленькую собачку. Он плохо видел, выглядел жалким и вел себя непредсказуемо: зарычал и замотал на меня головой – у него была такая злая морда, как будто он приготовился кого-то укусить. Медведь схватил меня зубами за левую руку. Мы упали в бассейн, который к тому времени больше походил на реку. Отпихивая медведя свободной рукой, я громко завопил: «Папа, что мне делать?» Потом взял топор, несколько раз сильно ударил зверя по затылку, и тот обмяк в воде. Я попытался вытащить тело на берег. Какие-то люди бросились помогать, но я закричал, что должен справиться сам. Покончив с этим, я пошел вдоль реки. Отец догнал меня и обнял за плечи. Я чувствовал себя измученным, но удовлетворенным.

Неизвестное никогда не исчезает; это постоянный составной элемент опыта. Способность представлять, какие ужасы может таить новизна, позволяет людям осмысливать то, с чем они еще не сталкивались, и вырабатывать правильное отношение к тому, чего они не понимают.

Ибо я первая и последняя.

Меня чтут и презирают.

Я грешница и святая.

Я жена и девственница.

Положительная сторона утробы всего сущего – так сказать, сестра-близнец Кали – резко контрастирует с Ужасной Матерью. Благое неизвестное – источник вечного изобилия и комфорта. Образно говоря, именно светлая женственность составляет основу само́й надежды – упования и веры в природную доброту всего сущего, необходимую для того, чтобы сознательно поддерживать жизнь и беречь культуру. Поэтому метафорические мифические представления о благодетельной сестре по широте и глубине не уступают образам Ужасной Матери. Олицетворение милосердного начала – вечно плодовитая (потому что вечно обновляемая) Дева, мать Спасителя. Это источник помощи, облегчение мучительных страданий и жизненных тягот. Искупительное знание есть часть скрытого потенциала вещей, присущего их природе. Оно появляется при продуктивной встрече с неизвестным, подробном исследовании новых ситуаций и явлений. Это мудрость, понимание того, как нужно действовать, порожденное правильным восприятием положительного образа неизвестного, источника всего сущего:

Премудрость светла и неувядающа, и легко созерцается любящими ее, и обретается ищущими ее; она даже упреждает желающих познать ее.

С раннего утра ищущий ее не утомится, ибо найдет ее сидящею у дверей своих.

Помышлять о ней есть уже совершенство разума, и бодрствующий ради нее скоро освободится от забот, ибо она сама обходит и ищет достойных ее, и благосклонно является им на путях, и при всякой мысли встречается с ними.

Начало ее есть искреннейшее желание учения, а забота об учении – любовь, любовь же – хранение законов ее, а наблюдение законов – залог бессмертия, а бессмертие приближает к Богу; поэтому желание премудрости возводит к царству (Пм. 6:12–20).

Также:

Посему я молился, и дарован мне разум; я взывал, и сошел на меня дух премудрости.

Я предпочел ее скипетрам и престолам и богатство почитал за ничто в сравнении с нею; драгоценного камня я не сравнил с нею, потому что перед нею все золото – ничтожный песок, а серебро – грязь в сравнении с нею.

Я полюбил ее более здоровья и красоты и избрал ее предпочтительно перед светом, ибо свет ее неугасим.

А вместе с нею пришли ко мне все блага и несметное богатство через руки ее; я радовался всему, потому что премудрость руководствовала ими, но я не знал, что она – виновница их.

Без хитрости я научился и без зависти преподаю, не скрываю богатства ее, ибо она есть неистощимое сокровище для людей; пользуясь ею, они входят в содружество с Богом, посредством даров учения.

Только дал бы мне Бог говорить по разумению и достойно мыслить о дарованном, ибо Он есть руководитель к мудрости и исправитель мудрых (Пм. 7:7–15).

Мудрость можно представить как дух, который вечно дает и одаривает своих последователей неисчерпаемым богатством. Как источник всего сущего ее следует ценить выше статуса или материальных благ. При отсутствии безоговорочной ясности, характерной для метафорического мышления (и сопутствующей ей многозначности), акт оценки этого духа также является Мудростью. Таким образом, сама утроба помещается в ту же категорию, что и отношение, которое делает ее чем-то благодатным. Это слияние происходит потому, что изначальная способность к воспроизведению характеризует как источник всего сущего, так и желание исследовать и возлагать надежды, которые делают из этого источника нечто определенное. Последнюю – субъективную – точку зрения мы скорее рассматриваем как нечто явно психологическое (сродни мудрости в современном смысле). Первое, скорее всего, будет считаться чем-то внешним, находящимся за пределами субъективного вмешательства. Но бывает так, что без соответствующего отношения («Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам; ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят» [Мф. 7:7–8].) неизвестное остается бесплодной пустыней. Его характеристику определяют ожидание и вера (так как смелость побеждает тревогу ожидания, а исследование делает неожиданное чем-то ценным). Получается, что беспорядочное распределение по категориям в данном случае имеет свою ценность.

Мы стремимся защищать результаты исследований и знакомые территории, потому что непознанные явления имеют скрытый смысл и, вполне возможно, таят угрозу. Однако вероятность того, что на неисследованной территории нас будет подстерегать опасность, зависит от контекста толкования сложившейся ситуации. Если человек добровольно идет на встречу с новизной (как будто это благо), перед ним открываются многообещающие перспективы. Неизвестное сулит беду, когда появляется вопреки нашим желаниям. Значит, если мы готовы признать существование непонятных вещей, скорее всего, они будут нести в себе добро. Неприятие неизвестного, напротив, увеличивает вероятность того, что оно примет устрашающий облик, когда неизбежно проявит себя. Мне кажется, что это одно из важнейших посланий Нового Завета с его ясным (хотя и труднообъяснимым) призывом считать Бога всеблагим.

Благодатное неизвестное – это нечто вечное и чистое, недоступное всему недостойному. Оно из века в век открывается тем, кто его желает, и делает человека другом Бога. Его также можно осмыслить с помощью сексуальных образов – «познать» в библейском смысле. Если соединиться с ним, как с невестой, оно приносит лишь добро:

Познал я все – и сокровенное, и явное, – ибо научила меня Премудрость, художница всего.

Она есть дух разумный, святой, единородный, многочастный, тонкий, удобоподвижный, светлый, чистый, ясный, невредительный, благолюбивый, скорый, неудержимый, благодетельный, человеколюбивый, твердый, непоколебимый, спокойный, беспечальный, всевидящий и проникающий все умные, чистые, тончайшие духи.

Ибо премудрость подвижнее всякого движения, и по чистоте своей сквозь все проходит и проникает.

Она есть дыхание силы Божией и чистое излияние славы Вседержителя: посему ничто оскверненное не войдет в нее.

Она есть отблеск вечного света и чистое зеркало действия Божия, и образ благости Его.

Она – одна, но может все, и, пребывая в самой себе, все обновляет, и, переходя из рода в род в святые души, приготовляет друзей Божиих и пророков; ибо Бог никого не любит, кроме живущего с премудростью.

Она прекраснее солнца и превосходнее сонма звезд; в сравнении со светом она выше; ибо свет сменяется ночью, а премудрости не превозмогает злоба.

Она быстро распростирается от одного конца до другого и все устроят на пользу.

Я полюбил ее и взыскал от юности моей, и пожелал взять ее в невесту себе, и стал любителем красоты ее.

Она возвышает свое благородство тем, что имеет сожитие с Богом, и Владыка всех возлюбил ее: она таинница ума Божия и избирательница дел Его.

Если богатство есть вожделенное приобретение в жизни, то что богаче премудрости, которая все делает?

Если же благоразумие делает многое, то какой художник лучше ее? (Пм. 7:21–30, 8:1–6).

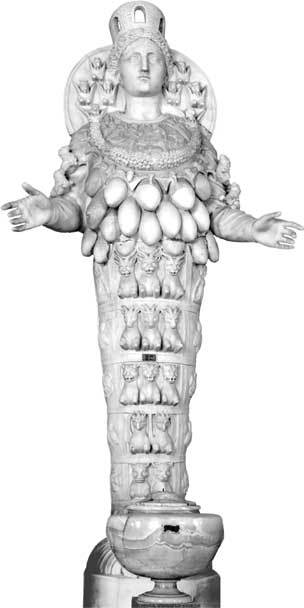

И ужасное, и благодатное неизвестное понуждают нас создавать некий образ. Мы вынуждены представлять, что в каждом неопределенном событии скрывается возможность, что из глубин каждой тайны выглядывает обещание. Преобразование, сопровождающее любые изменения, означает конец всего устаревшего и пришедшего в упадок – смерть того, что сулит лишь дополнительные страдания людям, которые все еще стремятся к успеху. Парализующая страхом новизна также несет в себе помощь страдающим, утешение горюющим, мир воинам, прозрение и откровение озадаченным и любознательным. Это заветное сокровище в голове жабы или в логове огнедышащего дракона. Неизвестное есть огонь, который сжигает и защищает, бесконечно таинственная высшая сила, которая одновременно дает и отбирает. На рисунке 35 показан положительный образ неизвестного, воплощенный в виде многогрудой Артемиды, или Дианы – греко-римской богини, повелительницы животных.

Рис. 35. Неисследованная территория как Мать-созидательница

Все, что содержит, укрывает и производит, существует как источник символического представления – занимает ту же категорию, что и сам многообещающий элемент. Семяносный плод, например гранат или мак, – это аллегория беременности. Свинья олицетворяет плодородие, а корова (священное животное в Индии) воплощает собой кормление. Вульвообразные моллюски символизируют размножение и плодовитость. Неодушевленные предметы, такие как коробки, мешки и ящики, хранят и укрывают, а кровать, колыбель и гнездо ассоциируются с защитной и, следовательно, «материнской» функцией. Древние артефакты с человеческими чертами (фигурки обнаженных богинь), по-видимому, олицетворяют плодородие и созидательную силу природы в антропоморфной форме. Создание таких статуэток и последующее поклонение им, возможно, помогли отдельным людям и обществам в целом уяснить природу связи человека с защитным аспектом бытия. В этих фигурках на первый план выходят общие, безличные символы продолжения рода – грудь, гениталии и бедра (функции которых в значительной степени не поддаются сознательному контролю), – и довольно мало внимания уделяется чертам, определяющим самосознание и индивидуальность (например, лицу). Такие предметы, по-видимому, символизировали сосуд жизни, воплощенный в образе женщины, которая рождает и вскармливает потомство. Тело-сосуд олицетворяло саму благодатную природу:

Все основные жизненные функции осуществляются в этой схеме сосуд-тело, чье «внутреннее» неизвестно. Его входы и выходы имеют особое значение. Еда и питье помещаются в этот неведомый сосуд, а все творческие функции, от выведения отходов и испускания семени до произведения дыхания и речи, «рождают» нечто из него. Все телесные отверстия – глаза, уши, нос, рот (пупок), прямая кишка, – как и кожа имеют, как места обмена между внешним и внутренним, нуминозный оттенок для раннего человека. Потому они выделяются как «украшаемые» и защищаемые зоны, и в человеческой художественной само-репрезентации они играют особую роль идолов.

Неизвестное как источник определенной информации несет разрушение и созидание одновременно. Устрашающий образ Великой Матери угрожает распадом всему сущему. Ее добродетельная половина воплощает рождение бытия. На рисунке 36 показаны отношения между двумя противоположными сестрами, порожденными единым амбивалентным неизвестным, и их изначальное «происхождение от дракона хаоса».

Вполне можно сказать, что умение сдерживать гнев Ужасной Матери и поощрять действия ее благой Сестры (то есть способность уменьшать угрозу и приумножать надежду и удовлетворение) является секретом успешной адаптации. Появление представлений о двойственной природе неизвестного помогали приспосабливаться к нему. Человек учился в воображении и на практике контролировать и справляться с потенциальными ситуациями, которых ему суждено было бояться больше всего, в которых он неизбежно чувствовал себя наиболее уязвимым, но которых нельзя было избегать вечно. Подобные ритуалы лежат в основе всех видов успешной современной психотерапии. В наше время при лечении тревожных расстройств (возьмем, к примеру, десенсибилизацию – восстановление нормального психического состояния) пациент подвергается так называемому обрядовому (то есть в предсказуемых обстоятельствах, смоделированных специалистом) воздействию новых или иным образом угрожающих стимулов (с соответствующей реакцией, которую хочет спровоцировать врач). Теоретически это вызывает привыкание, а на самом деле благодаря направленному исследованию в ходе терапии происходит переосмысление и коррекция поведения (так что некогда ужасающее явление или повторяющаяся фобия превращаются (обратно) в нечто управляемое, знакомое и известное). Добровольная конфронтация также помогает ранее напуганному человеку поверить в то, что он способен противостоять страху и преодолевать его. Управляемая добровольная конфронтация, по-видимому, приносит терапевтическую пользу, даже когда ситуация, которой избегают, является травматической – когда, казалось бы, жестоко настаивать на воздействии объекта страха и работе с ним с поверхностно-эмпатической точки зрения.

Рис. 36. Небесная генеалогия Матери-разрушительницы и Матери-созидательницы

Обряд добровольной конфронтации способствует отождествлению с героем и подражанию ему (неважно, признается это открыто или нет). Человек понимает, что мужественный исследовательский дух может вечно преобладать над угрозой. Именно отождествление и подражание, а также их абстрактные эквиваленты и последствия объясняют рост уверенности в себе и развитие и способностей, которые обычно сопровождают процесс конфронтации. Переосмысление и коррекция поведения, сопровождаемые терапевтическим воздействием, возвращают ранее пугающие силы неизвестного под власть знания, в область известного. Исследованная территория расширяется, хаос отступает, и Великая Мать попадает под строгий контроль ее супруга, Великого Отца – культуры. Благодаря исследованию происходит сотворение Вселенной из докосмогонического хаоса и формирование скрытого отождествления с Логосом, созидательным и искупительным словом.

Анализ широко распространенных, потрясающих воображение, но метафорически равноценных обрядов жертвоприношения, само существование которых заставило одного проницательного автора предположить, что человек по сути своей безумен, – помогает лучше понять возможность превращения угрозы в обещание. Мы уже говорили о том, что значимость объекта зависит от контекста интерпретации. Именно это позволяет понять смысл принесения жертвы. Прекрасное лицо благодатной матери – это образ, который принимает неизвестное, когда к нему относятся правильно. Все новое одновременно ужасает и многое обещает; именно мужество и талант (и благодать Божья) определяют, какой аспект станет доминировать. Если обуздать неконтролируемую мощь и подчеркнутый эротизм жаждущего крови зверя, они послужат на благо воспитания, защиты и умножения стада. При надлежащем использовании разрушительная сила внезапного возгорания становится надежным проводником в пути. Природа превращается из горгоны в щедрую госпожу, когда к ней обращаются храбрые, честные и смиренные.

Древние религиозные обряды в первую очередь помогали приспособиться к окружающему миру. Они основывались на знании верного подхода и развивались в соответствии с пространством, окружающим первичное божество, воплощение неизвестного. Массовые человеческие жертвоприношения, (прото)типичные для первобытных религиозных практик, являются трагической иллюстрацией того, что, по сути, люди добровольно отдаются во власть разрушительной природы. Это нечто, сопоставимое с созидательной встречей со страшным неизвестным. Принесенные жертвы часто поедались, в реальности или символически, дополнительно подчеркивая воплощение бессмертия человеческого духа и действий героя. Такие ритуалы обобщались и менялись по мере развития – вместе с природой жертвенной сущности (сама же идея оставалась неизменной).

Например, в 1871 году в Индии на празднике в честь Великой Матери в облике Дурги забивали двадцать буйволов, двести пятьдесят коз и двести пятьдесят свиней. Окровавленный песок в жертвенных ямах меняли дважды в день – его убирали и закапывали в землю, чтобы та сохраняла плодородие. С психолого-исторической точки зрения убийство животных является относительно поздним явлением, которому обычно предшествует ритуальное приношение человеческих жертв. Индолог Генрих Циммер утверждает:

Ужасающая (ghora-rupa) темная богиня Кали подносит к губам череп, полный кипящей крови; облаченная в багряницу, она стоит в лодке, плывущей по морю крови, посреди потока бытия, и требует жертвенный сок, чтобы в своем милостивом проявлении (sundara-murti) как мать мира (jagad-amba) она могла даровать существование новым формам жизни в процессе непрерывного размножения, чтобы как кормилица мира (jagad-dhatri) она могла питать их грудью и давать им «сытную пищу» (anna-purna). Существует древняя концепция, уходящая корнями в каменный век: природе необходимо на каждом шагу протягивать руку помощи; даже она ничего не может сделать сама. Она не более самодостаточна, чем человек. Ничто не происходит само по себе – ни в космосе, ни у людей. Мы должны совершать шумные обряды, чтобы освободить луну из когтей затмения, чтобы одолеть ее демонов; и если солнце должно побороть зимнюю слабость и подниматься все выше с расцветом года, молодая девушка, символизирующая солнце, должна все выше и выше взлетать на качелях. Мать-земля требует, чтобы ее оплодотворяли и подкрепляли соком жизни – кровью, только так она сохранит плодородие и сможет питать жизнь.

Таинственные и кажущиеся абсурдными обряды на самом деле иллюстрируют две критически важные взаимосвязанные мысли: (1) сущность человека – то есть божественный аспект – должна постоянно приноситься в жертву неизвестному и добровольно представать перед разрушительной/созидающей силой непредсказуемой Великой Матери (как мы уже говорили); и (2) чтобы увидеть положительный образ неизвестного, следует уничтожить – принести в жертву – самое любимое и дорогое.

Первая мысль основана на представлении о том, что ко всему непознанному следует подходить открыто и добровольно, чтобы получить знания или выработать новые модели поведения. Вторая показывает, что неправильная, устаревшая или иным образом неуместная привязанность (неподходящие действия или основанные на них верования) превращает мир в бесплодную пустыню, вмешиваясь в сам процесс адаптации. Стойкая, упорная привязанность к ложным благам, свидетельствующая о доминировании патологической иерархии ценностей («умерший бог»), равносильна отрицанию героя. Те, например, кому не в радость изобилие, просто не к тому стремятся и от этого страдают. Несчастье зачастую является следствием незрелого или негибкого мышления – следствием озабоченности чем-то незначительным. Невротик цепляется за то, что делает его несчастным, при этом обесценивая процессы, возможности и мысли, которые освободили бы его, если бы он их принял. Принесение в жертву самого дорогого, чтобы умилостивить богов, является воплощением теории о том, что непознанное снова будет сулить благо, если применяемая схема приспособления к нему («правящий царь») будет как следует изменена (то есть разрушена и возрождена). Человек, переставший отождествлять себя с тем, что он прежде ценил, одновременно сталкивается лицом к лицу с неизвестным и, следовательно, бессознательно подражает герою. Добровольная утрата своего «я» превращает просителя в нового человека – по крайней мере, если его жертва была искренней. Но это не значит, что такие мысли не могут выродиться в бессмысленный, пустой и жестокий ритуал.

Тесная связь между привязанностью к прошлому, отказом от героизма и отрицанием неизвестного чаще всего выражается в повествовательной форме (возможно, потому, что эта ассоциация настолько сложна, что еще не обрела четкой ясности). Следующая сказка – так сказать, утренний будильник, заведенный психоаналитическим бессознательным, – отлично подтверждает эту теорию. Как-то раз я пытался помочь одному знакомому, переживавшему психологический кризис. Привязанность к лишним и ненужным материальным вещам ставила под угрозу его будущее, но он отказывался это признавать. Я хотел предупредить, что он дорого заплатит за свою близорукость. Но он проигнорировал рассказ – и результат не заставил себя ждать.

Кукареку

Жил-был человек, которому предстояло долгое и трудное путешествие. Как-то раз он брел по тернистой дороге, усеянной валунами. Вдруг откуда ни возьмись появился маленький лоснящийся белозубый карлик в черном парике. Он сидел на обочине, барабанил белыми костями по бревну и что-то напевал себе под нос.

– Трудяга Джон, – сказал карлик, – куда ты так спешишь? Кто знает, попадешь ли ты туда вообще? Иди-ка сюда. Я тебе кое-что покажу.

И Джон сошел с дороги. Его утомил долгий путь, к тому же люди постоянно бросали в него палки и камни. Маленький карлик продолжал:

– У меня есть сверкающий красный самородок. Хочешь, продам? Я много не возьму. Смотри-ка! – Коротышка вытащил из-под плаща огромный рубин. Он весил полсотни килограммов и сиял как солнце.

– Нравится? – спросил карлик. – Это заколдованный камень. Сколько дашь за него?

– У меня совсем… совсем немного денег. Но я готов отдать все, что есть.

Карлик выглядел недовольным, и Джон добавил:

– Каждый месяц я буду прибавлять еще.

– Почему бы и нет! Покупай сейчас, плати потом. Звучит неплохо. Рассрочка так рассрочка.

Тогда человек отдал все свои деньги, а остальное обещал принести позже. Карлик щелкнул зубами, развернулся и исчез в придорожных кустах, хихикая и приплясывая.

Чем больше человек думал о своем рубине, тем счастливее он становился. Он с легким сердцем отправился в обратный путь, но вскоре обнаружил, что идти с тяжелой драгоценной ношей совсем непросто.

«Куда спешить? Я получил желаемое. Почему бы просто не постоять здесь с рубином в руках. А прохожие увидят, какой я молодец», – рассудил он и остановился. Через некоторое время к нему подошел один друг и сказал:

– Джон, пойдем со мной? Я только что открыл свое дело, мне очень нужна помощь! Идем скорее!

Человек подумал, что это хорошее предложение, но друг слишком торопил его. И разве он не видит рубин? Как он за ним поспеет с этой ношей? Куда он положит сверкающий камень?

– Спасибо, но я должен позаботиться о своей драгоценности. Может, увидимся позже?

Друг посмотрел на него как на сумасшедшего. Но дела ждать не будут, поэтому он просто пожал плечами и сказал:

– Ладно, Джон. Увидимся позже.

И побежал дальше по дороге.

Через некоторое время пришел еще один друг.

– Джон! Рад тебя видеть! Я возвращаюсь в университет! Сколького все мы еще не знаем! Сколько великих дел мы можем совершить! Мир полон нерешенных проблем! Мне бы не помешала компания! Хочешь пойти со мной?

Человек подумал, что это хорошее предложение, но друг слишком торопил его. Кроме того, стоять на обочине с камнем в руках было тяжело, это отнимало все силы. Поэтому он ответил другу:

– Спасибо, но я должен заботиться о своем сокровище. Посмотри, какая прелесть! Может, увидимся позже?

Друг посмотрел на него как на сумасшедшего. Но дела ждать не будут, поэтому он просто пожал плечами и сказал:

– Надеюсь, у тебя все будет хорошо. До скорого!

Шли годы, друзья приходили и уходили, камень становился тяжелее, но человек все больше и больше привязывался к нему. Только никто, казалось, не замечал его красоты. Люди куда-то спешили, постоянно говорили о своих планах.

И ни у кого не было большого сверкающего рубина.

Похоже, никто не смог получить такую драгоценность.

Но ведь хоть кто-то должен был похвалить его! Хотя бы сказать: «Отличный рубин, Джон. Жаль, что у меня такого нет». Но этого не случилось.

И вот однажды на дороге появился худой сутулый незнакомец с сединой в волосах, хотя на вид и не очень старый. Он бережно нес большой грязный валун и потому шел очень медленно.

Необычный странник приблизился и взглянул на Джона. Потом усмехнулся и сказал:

– Почему ты стоишь с уродливым тяжелым булыжником в усталых старых руках? Ты выглядишь очень глупо. Держу пари, ты хотел бы иметь такой же большой рубин, как у меня!

Джон подумал: «Как заблуждается этот бедолага. Ведь это у меня рубин, а он несет валун».

– Простите, но вы глубоко ошибаетесь. Рубин у меня. Как-то раз я встретил маленького карлика на обочине, и он продал мне свое сокровище. Я все еще плачу ему, но цена невысока! А вот ты несешь обычный камень!

Усталый путник раздраженно проворчал в ответ:

– Я не знаю, в какую игру ты играешь, уважаемый. У тебя – камень. У меня – драгоценность. Мне ее продал тот самый карлик, которого ты описал. Этот самоцвет единственный! Я ношу его двадцать лет и никогда не отпущу!

– Я свой тоже ношу двадцать лет, – возмутился Джон. – Моя драгоценность не может быть простым булыжником!

Так у кого сокровище, а у кого грязный валун? Они все спорили и спорили.

Вдруг откуда-то снова появился карлик, как будто никогда и не уходил! Только на этот раз он выглядел крупнее, краснее, и его грозный смех звучал как звон цепей.

– Прекратите спорить! Никогда не видел такой жалкой парочки людишек. Вы оба несете обычные камни. И если бы у вас хватило ума опустить их хоть на секунду, вы бы все поняли! Ну что ж, по крайней мере, вы были прилежны. Я сыграл злую шутку, и как-то мне не по себе… Итак, пришло время платить по счетам. Хотите получить по заслугам?

Джон и тощий незнакомец энергично закивали. «Наконец-то!» – подумали они.

– Вы еще ничего не видели. Бросайте камни!

Джон и тощий незнакомец повиновались. Ударившись о землю, булыжники раскололись пополам. Оттуда хлынуло полчище голодных белых червей. Они набросились на людей и сожрали их целиком, а те лишь метались и кричали.

Вскоре от спорщиков не осталось ничего, кроме пары костей. Маленький карлик подобрал их и сошел с дороги. Он сел у полого бревна и начал отбивать ритм.

Карлик барабанил и ждал, напевая какую-то странную песенку:

«Картина с яствами

Накормит голодных,

Образ добра

Подарит здоровье.

Зачем ходить за тридевять земель?

Зачем трудиться?

Улыбайся, это пригодится!

Успех в конечном счете —

Лишь причуда!

Жизнь нереальна —

Вот мое посланье.

Все будет очень просто,

И к тому же

Кому вообще охота жить?»

Именно убеждение в необходимости жертвоприношения лежит в основе хорошо известного, но такого непонятного таинства причащения у христиан (точнее, поведение, характерное для этого обряда, предшествовало четкому оформлению этой теории). Христианский герой – Христос – есть дух, добровольно прошедший крестные муки, страдание, смерть и погребение, то есть предавший себя Ужасной Матери. Его главное достоинство – это смирение, что в данном контексте является очень парадоксальным определением. Высокомерие есть вера в собственное всеведение. Героическое смирение, противопоставленное такому высокомерию, символизирует признание того, что человек постоянно ошибается, и веру в то, что любую ошибку можно исправить (встретиться лицом к лицу с неизвестным и, как следствие, изменить ошибочное убеждение). Поэтому «смиренный» означает «превосходящий догму» (поскольку дух человека выше законов, управляющих его поведением). Тело Христово (представленное в евхаристии пшеничной облаткой – хлебом вечной жизни) является воплощенным вместилищем духа искупительного божества. Участники таинства проглатывают, то есть принимают в себя, это тело, отождествляясь с Христом, вечно умирающим и воскресающим Богом (солнцем). Этот благоговейный обряд символизирует развитие умозрительного абстрактного представления о неизменной составляющей духовного облика (любого) человека – героического образа, Слова – индивидуально смертного, но мифически вечного деятельного участника процесса созидания, приспособления и искупления, обреченного на постоянное роковое столкновение с грозной и многообещающей новизной.

Ритуальный акт соприкосновения с неизвестным проводится, чтобы одновременно успокоить природу-разрушительницу или свести к минимуму ее воздействие и воззвать к ее милосердию. С современной точки зрения можно было бы сказать (гораздо более образно), что добровольное осторожное исследование угрожающего неизвестного составляет предпосылку для его превращения в нечто многообещающее (или, по крайней мере, обыденное) благодаря изменению поведения или толкования происходящего. Сейчас мы рассматриваем новый опыт как перемену субъективного состояния. Донаучный ум не видел четких и ясных различий между субъектом и объектом, уделял больше внимания побудительному значению происшествия и просто отмечал, что страх перед новизной отступил (потому что исследователь проявил мужество или оказалось, что изучаемая вещь сулит благо).

Ритуальное жертвоприношение было ранним (необобщенным поведенческим) вариантом воплощения героизма, веры в силу личности. В те времена считалось, что добровольное соприкосновение с неизвестным (или уничтожение чего-то самого любимого) является необходимым предварительным условием (1) для появления благодатной богини и (2) для продолжения успешной адаптации. Физическая жертва (в ритуальном каннибализме) или ее образ в религиозной церемонии (например, в богослужении) означали уподобление культурному герою. Они представляли собой неосознанную попытку воплотить героическую сущность, развеять страх смерти и тьмы, парализующий общество, укрепить человека и его окружение перед встречей с самим неизвестным. Герой сначала разыгрывал жертвоприношение, затем этот обряд представлялся более абстрактно в драматическом действе или рассказе. В еще более отвлеченных повествованиях о героической жертве появился образ щедрой богини, способной осыпать дарами своего вечного возлюбленного и ребенка – человека.

Личность, готовую пойти на самоуничтожение (выражаясь более абстрактно, перевернуть свой внутренний мир), чтобы получить искупительное знание, можно считать архетипическим олицетворением процесса адаптации как такового. Донаучный ум считал роковое соприкосновение мужественного героя с разрушительным и созидательным женственным неизвестным необходимым условием для постоянного обновления и возрождения человека и общества. Эта мысль столь же великолепна, как и та, что заложена в мифе об Осирисе и Горе. Она дополняет блестящую мораль этого древнего предания. Герой-исследователь, божественный сын известного и неизвестного, мужественно встречает неведомое, соединяется с ним в созидательном союзе, отбрасывая притворство извечного абсолютного знания, собирает новую информацию, возвращается в общину и возрождает традицию. Далее мы рассмотрим именно эту более полную историю.