9. Венчание: госпожа Потёмкина

Красавец мой миленький, на которого ни единый король непохож.

Екатерина II – Г.А. Потёмкину

Екатерина и Потёмкин договорились о тайной встрече, которая, должно быть, наполняла их сердца торжеством и беспокойным ожиданием. Чктвертого июня 1774 года императрица находилась в Царском Селе, пытаясь восстановить силы после гневной беседы с князем Орловым. Потёмкин был в это время в городе и получил от нее следующее загадочное письмо: «Батинька, я завтра буду и те привезу, о коих пишете. Да Фельдм[аршала] Голицына шлюбки велите готовить противу Сиверса пристани, буде ближе ко дворцу пристать нельзя» [1]. Александр Голицын, первый военный командир Потёмкина, был генерал-губернатором столицы и на этом основании имел собственную лодку, а граф Яков Сиверс владел пристанью на Фонтанке, рядом с Летним дворцом.

Пятого июня Екатерина вернулась в Петербург, как и обещала Потёмкину. На следующий день, в пятницу, она пригласила узкий круг приближенных отобедать в маленьком саду Летнего дворца – вероятно, чтобы попрощаться с отъезжавшим за рубеж князем Орловым. В воскресенье восьмого июня Екатерина и Потёмкин присутствовали на обеде в честь Измайловского гвардейского полка: тосты сопровождались пушечными залпами, кушанья подавались в парижской серебряной посуде, а слух услаждали итальянские певцы. После этого Екатерина прогулялась по набережной Фонтанки до особняка графа Сиверса [2].

В полночь императрица отчалила на лодке от Летнего дворца и отправилась на загадочную прогулку по Фонтанке. Она часто посещала своих придворных, чьи особняки стояли вдоль Невы или на петербургских островах. Но это был иной случай. Прогулка была чрезвычайно поздней для женщины, которая в 11 часов вечера уже предпочитала лежать в постели. Он выехала тайно, вероятно, скрыв лицо под капюшоном [3]. Считается, что с ней не было никого, кроме верной прислужницы Марьи Саввишны Перекусихиной. Генерал-аншеф Потёмкин, сопровождавший ее на протяжении всего дня, отсутствовал – он скрылся с людских глаз на закате и сел в поджидавшую его лодку, которая унесла его по туманной реке.

Шлюпка Екатерины проплыла по Фонтанке мимо садов Летнего дворца, вышла в Неву и направилась к невзрачной Выборгской стороне. Затем она причалила к одной из скромных пристаней на Малой Невке. Императрица забралась в неприметную карету с зашторенными окнами. Как только императрица и Марья Саввишна оказались внутри, форейторы хлестнули лошадей, и карета помчалась к церкви Святого Сампсония Странноприимца. Кругом не было ни души. Дамы вышли из кареты и вошли в церковь. Этот деревянный храм был построен Петром Великим в честь победы в Полтавской битве и выдержан в непривычном для Петербурга украинском стиле (в 1781 году на его месте построили каменную церковь). Он особенно выделялся своей высокой колокольней, покрашенной в сиреневый, белый и зеленый [4].

Внутри церкви уже зажгли свечи, и Екатерина увидела Потёмкина. «Первый ногтегрыз в Российской империи» наверняка успел искусать пальцы до крови. Уехав с торжественного обеда в честь Измайловского гвардейского полка, они оба были «в полном обмундировании». Потёмкин – в униформе генерал-аншефа: зеленый мундир с красным воротником и золотой тесьмой, красные брюки, высокие сапоги, меч и шляпа с золотыми полями и белыми перьями. Что касается Екатерины, то из камер-фурьерского журнала мы узнаем, что в этот день она была облачена в «удлиненный полковой гвардейский мундир», «украшенный золотой тесьмой таким образом, чтобы женщине было удобно ездить верхом» [5]. Теперь Екатерина могла снять плащ с капюшоном и отдать прислужнице, зная, как эффектно она выглядит в своем мундире. Возможно, этот наряд напомнил им обоим тот день, когда они впервые увидели друг друга.

Кроме них в церкви были еще трое: священник, оставшийся безымянным, и двое свидетелей. Свидетелем Екатерины выступал Евграф Александрович Чертков, со стороны Потёмкина присутствовал его племянник Александр Николаевич Самойлов, который зачитывал строки из Нового Завета. Когда Самойлов дошел до слов «Жена да убоится мужа своего», он запнулся и взглянул на императрицу. Могла ли государыня убояться своего супруга? Екатерина кивнула, и он продолжил чтение [6]. Затем священник начал церемонию венчания. Самойлов и Чертков держали венцы над головами жениха и невесты. Когда долгая церемония подошла к концу, присутствующим вручили по экземпляру брачных документов, и все поклялись сохранить произошедшее в секрете. Потёмкин стал тайным супругом Екатерины II.

Такова легенда о тайном венчании Екатерины и Потёмкина. Весомых доказательств их женитьбы не сохранилось, но вероятнее всего они все же были обвенчаны. Так или иначе, тайные браки царственных особ всегда были предметом обсуждения и мифотворчества. В России много судачили о возможной свадьбе императрицы Елизаветы и Алексея Разумовского, а в Англии через несколько лет после описываемых событий принц Уэльский, будущий король Георг IV, тайно женился на мисс Фицгерберт, однако до сих пор доподлинно не известно, был ли брак законным.

Существует много разных версий произошедшего: то ли они обвенчались в Москве в следующем году, то ли в Петербурге в 1784 или в 1791 [7]. Легенда о московской свадьбе повествует, что церемония прошла в храме Большого Вознесения у Никитских ворот, красивой желтой церкви с огромным куполом, недалеко от дома, где жила мать Потёмкина. Позднее церковь была облагорожена на деньги Потёмкина [8] в память о его матери и сегодня более известна как место венчания А.С. Пушкина и Натальи Гончаровой 18 февраля 1831 года (это одно из многих обстоятельств, связывавших поэта с Потёмкиным).

Тайное бракосочетание вполне могло произойти в любой из других дней во время их романа, и свидетельства о нем могли быть скрыты среди отчетов о повседневных делах. Однако вышеуказанные дата и место наиболее вероятны. В письме Екатерина явно намкает на некое секретное мероприятие и упоминает пристань Сиверса. Камер-фурьерский журнал от восьмого июня сообщает, что она прибыла на эту пристань и затем отчалила от нее, и в вечернем расписании императрицы вполне находится время для загадочной прогулки на лодке. Все устные легенды, рассказанные свидетелями церемонии и их потомками и записанные профессором П.И. Бартеневым в XIX веке, упоминают церковь Святого Сампсония, середину или конец 1774 года и одни и те же имена четырех очевидцев. Но где же брачные записи? Бумаги Потёмкина, вероятно, унаследовала его любимая племянница Александра Браницкая. Она поведала секрет своему зятю Михаилу Воронцову и завещала документ дочери, княгине Елизавете. Граф Орлов-Давыдов припоминал, что как-то раз посетил графа А.Н. Самойлова, а тот показал ему пряжку c драгоценным камнем и сказал, что получил этот подарок от императрицы на память о ее венчании с его почившим дядюшкой. Экземпляр брачных бумаг, принадлежавший Самойлову, был похоронен вместе с ним, если верить свидетельству его внука графа А.А. Бобринского. След экземпляра Черткова безвозвратно утерян.

Пропажа документов и строгая секретность не обязательно должны вызывать у нас сомнение, поскольку никто не решился бы упоминать об этом браке во время сурового и воинственного правления следующих императоров (Павла, Александра I или Николая I), а также и после них. «Викторианских» Романовых смущали любовные похождения Екатерины, поскольку, порождая вопросы об отцовстве Павла, они могли поставить под сомнение легитимность их власти. В 1870-е годы профессор Бартенев был вынужден просить императорского дозволения, чтобы заняться исследованиями, и не мог опубликовать результаты своей работы до 1906 года: лишь в промежутке между двумя революциями 1905 и 1917 года, когда монархия была на последнем издыхании, Николай II позволил выпустить эту книгу [9].

Самое убедительное доказательство венчания мы видим в самом характере их союза: как Екатерина обращается к нему в письмах, как он ведет себя, как описывают их отношения приближенные. Она порой подписывается «женой», а его называет «дорогим супругом» по меньшей мере в двадцати двух письмах, а в сотнях других писем – «владыкой» или «государем» [10]. «Умру, буде в чем переменишь поступок; милой друг, нежный муж» [11] – вот одно из первых упоминаний этого обращения в их любовной переписке. «Батинька, Ch[er] Ep[oux]. ‹…› Я послала Кельхен грудь твою лечить и люблю тебя очень, мой бесценный друг», – пишет она [12]. Екатерина называет племянника Потёмкина «наш племянник» [13] [курсив авт.]. В отличие от простых смертных монархи имеют очень четкое представление о том, кто является членом их семьи, а кто нет. До самой своей смерти Екатерина относилась к родственникам Потёмкина как к своим собственным, тем самым даже породив слухи о том, что его племянница Браницкая была ее дочерью [14]. Наиболее откровенное ее письмо ориентировочно датируется началом 1776 года:

«Владыко и Cher Epoux {дорогой супруг (фр.)}! ‹…› Для чего более дать волю воображению живому, нежели доказательствам, глаголющим в пользу твоей жены? Два года назад была ли она к тебе привязана Святейшими узами? ‹…› Верь моим словам, люблю тебя и привязана к тебе всеми узами. Теперь сам личи: два года назад были ли мои слова и действия в твоей пользы сильнее, нежели теперь?» [15] [Курсив авт.]

Как они оба и надеялись, супружество их сблизило. Вероятно, оно успокоило влюбленного Потёмкина, который страдал от ревности и шаткости своего положения и желал большей независимости в своих действиях. Он был не только распутным, но и набожным, и его религиозные доводы, возможно, смогли убедить Екатерину. На ее взгляд брак мог показаться слишком скоропалительным шагом, ведь их роман длился всего несколько месяцев, но, как говорится, если встречаешь свою вторую половину, все доводы рассудка излишни. К тому же Екатерина была знакома с Потёмкиным уже двенадцать лет и хорошо его знала. Они были не только страстными любовниками, но и, по словам самой Екатерины, родственными душами. Наконец ей удалось отыскать достойного партнера, не уступавшего ей интеллектом, с которым можно было разделить и тяготы правления, и семейный уют.

Независимо от того, были они обвенчаны или нет, Екатерина в любом случае всю жизнь относилась к Потёмкину как к законному супругу. Что бы он ни совершил, она не лишала его власти; с ним обращались как с членом императорской семьи, и он имел неограниченный доступ к государственной казне и свободу принимать собственные решения. Ему была свойственна непоколебимая уверенность, даже безрассудство, и он вел себя как царственная особа.

Иностранные послы начали что-то подозревать: один дипломат узнал от лица, «внушающего доверие», что у потёмкинских «племянниц имелось свидетельство» [16], но в те времена почтение перед монаршими особами было столь велико, что послы опасались употреблять слово «брак» в письмах и передавали слухи лишь устно, вернувшись к своему королю. Так, в декабре 1788 года французский посланник граф де Сегюр писал в Версаль, что Потёмкин «часто злоупотребляет… священными и ненарушимыми правами», основание которых – «великая тайна, известная только четырем человекам в России: случай открыл ее мне, и если мне удастся вполне увериться, я оповещу короля при первой возможности» [17] [курсив авт.]. Его Христианнейшее Величество Людовик XVI уже был в курсе: в октябре он пишет письмо своему министру иностранных дел графу де Верженну, где называет Екатерину «Madame Potemkin», хотя, возможно, это была всего лишь шутка [18].

Вскоре известие дошло и до императора Священной Римской империи Йозефа II. Прогуливаясь в венском парке Аугартен, он поделился с британским посланником лордом Китом своим мнением о союзе Екатерины и Потёмкина: «по тысяче причин и разного рода обстоятельств ей было бы очень непросто избавиться от него, даже если бы она этого желала. Нужно побывать в России, чтобы понять всю сложность положения императрицы» [19] [курсив авт.]. Вероятно, те же обстоятельства имел в виду британский посол в Петербурге Чарльз Уитворт, когда в 1791 году писал в отчете, что Потёмкин не может быть отправлен в отставку и ни перед кем не отчитывается [20].

Иногда Потёмкин сам намекал на то, что является почти императором. Во время второй Русско-турецкой войны принц де Линь предложил Потёмкину свою кандидатуру на трон князя Молдавии и Валахии. «Если б я захотел, я мог бы сделаться королем польским. Я отказался от герцогства Курляндского; я выше всего этого!» [21] [курсив авт.]. Кто же мог быть выше, чем король, кроме мужа императрицы Российской?

Настало время супругам вернуться к государственным делам. После венчания они, как обычно, увлеченно делились друг с другом подозрениями: не заметил ли кто их безумной влюбленности? Она гадала, что же думал о них «наш племянник» (вероятно, Самойлов). «Я, чаю, сумасшествие наше ему весьма странно показалось» [22].

Однажды некто догадался об их секрете. «Что делать, миленький, не мы одне, с кем сие делается, – рассуждала она. – Петр Великой в подобныя случай посылывал на рынки, где обыкновенно то говаривали, чего он в тайне держал. Иногда по сопоставлению догадываются…» [23].

Шестнадцатого января 1775 года, получив сообщение о казни Пугачева, императрица в сопровождении Потёмкина выехала из Царского Села в Москву, где они должны были принять участие в торжествах в честь победы над Турцией. Екатерина планировала посетить Москву с тех самых пор, как был подписан мирный договор, но из-за «маркиза де Пугачева» поездку приходилось откладывать. Согласно свидетельству Ганнинга, Потёмкин уговаривал ее навестить древнюю столицу, чтобы отпраздновать выход к Черному морю и продемонстрировать, что власть восстановила свой авторитет после Пугачевского бунта.

Двадцать пятого января Екатерина и великий князь Павел торжественно въехали в город. Чтобы она не забывала, что находится в самом сердце старой Руси, москвичи встречали Павла с теплом, а в отношении Екатерины «во все время церемонии со стороны народа почти не было возгласов или вообще какого бы то ни было выражения хотя бы малейшего удовольствия» [24]. Но благодаря восстанию Пугачева императрица поняла, что центральная часть страны тоже нуждается в ее внимании, и провела в Москве почти весь следующий год. Она остановилась во дворце Головина и в Коломенском дворце, где Потёмкину тоже были выделены комнаты, отделанные по вкусу самой Екатерины, однако обстановка, как и сам город, все равно казалась ей неудобной и неприветливой.

Императрицам не полагается медовый месяц, однако они с Потёмкиным определенно мечтали о том, чтобы провести какое-то время наедине. В июне она приобрела усадьбу Черная Грязь, принадлежавшую князю Кантемиру, и решила выстроить там новый дворец, назвав его Царицыно. Сторонники версии о том, что они с Потёмкиным были обвенчаны – в Москве ли, в Петербурге ли, – полагают, что именно в Царицыне прошел их медовый месяц. Им хотелось уюта, поэтому они, словно скромная купеческая чета, месяцами жили в небольшой усадьбе, где было всего шесть комнат [25].

Даже во время медового месяца они все время были увлечены размышлениями и планами – благодаря переписке мы знаем, как усердно они вместе занимались государственными делами. Екатерина не всегда соглашалась с мнением своего ученика, а он, в свою очередь, иногда спорил с ней. «Буде найдешь, что все мои пропозиции бешены, то не прогневайся… луче не придумала», – писала она, обсуждая с ним ситуацию с российскими соляными промыслами и соглашаясь на его предложение отправить Павла и Михаила Потёмкиных разобраться в происходящем. Потёмкин никогда не умел обращаться с финансами – как своими, так и казенными. Он был предпринимателем, а не управленцем. Когда он предложил взять на себя дела соляного производства, она решила его «сим не отягощать, ибо от сего более будет ненависти и труда и хлопот, нежели истинного добра». Это задело Потёмкина. Она утешила его, но осталась непреклонна: «Я дурачить вас не намерена, да и я дурою охотно слыться не хочу ‹…› Вы сами знаете, что Вы вздор написали. Прошу, написав указ порядочно, прислать к моему подписанию и притом перестать меня бранить и ругать тогда, когда я сие никак не заслуживаю». Если он ленился, например, в исправлении текста общего прощения по пугачевскому делу, она укоряла его: «От понедельника до пятницы, кажется, прочеть можно было» [26].

Екатерина отреагировала на Пугачевщину административными действиями: она реформировала местное управление и привлекла дворян, горожан и государственных крестьян к участию в работе судебной системы и здравоохранения. Она хвасталась Гримму, что страдает от новой болезни – легисломании [27]. Потёмкин вычитывал проекты ее тогдашних указов и продолжит это делать в будущем, когда Екатерина будет работать над «Уставом благочиния» и «Жалованной грамотой дворянству и городам»: «Просим и молим при каждой статье поставить крестик таковой +, и сие значить будет апробацию Вашу. Выключение же статьи просим означивать тако –. Переменение же статьи просим прописать точно». Внесенные им изменения произвели на нее впечатление: «вижу везде пылающее усердие и обширный твой смысл» [28].

Теперь пара учинила новую выходку: международное разбойничье похищение. В феврале 1775 года императрица повелела Алексею Орлову-Чесменскому соблазнить одну барышню из итальянского города Ливорно, где Меченый командовал русским флотом, и привезти ее обратно в Россию.

Это была стройная и темноволосая двадцатилетняя девушка с итальянским профилем, белоснежной кожей и серыми глазами. Она пела, рисовала и играла на арфе. Ей удавалось казаться невинной, будто девственница-весталка, хотя она меняла любовников, как куртизанка. Она скрывалась под разными именами, но по-настоящему важным было одно: она представлялась княжной Елизаветой, дочерью императрицы Елизаветы и Алексея Разумовского. Это была классическая авантюристка восемнадцатого века. Каждая эпоха представляет собой арену борьбы противоположностей, и золотой век аристократии был в то же время расцветом самозванства: он превозносил богатые родословные и пестовал притворство. Путешествовать стало удобнее, но транспорт был все еще весьма медленным, и Европу наводнили и взбаламутили молодые мужчины и девушки неясного происхождения, которые извлекали выгоду из дальности расстояний и провозглашали себя аристократами и царственными особами. Как мы уже видели, в российской истории было предостаточно лжецарей, и дама, с которой предстояло встретиться Орлову-Чесменскому, была одной из самых романтичных самозванок.

Впервые о ней узнали под именем «Али Эмете» – она назвалась дочерью персидского сатрапа. То появляясь, то исчезая в разных городах от Персии до Германии, она доставала из-за пазухи самые разнообразные титулы и имена: княжна Владимирская, фройляйн Франк, девица Шелль, графиня Сильвиска, в Венеции – госпожа де Тремуйль, в Пизе – графиня Пиннеберг. Затем она стала принцессой Азовской – намекая на Петра I, ведь именно он завоевал, а потом потерял Азовский порт. Подобно успешным торгашам, способным убедить любого, она обладала недюжинной харизмой, а ее душевная тонкость помогала ей соответствовать всем представлениям о том, какой должна быть загадочная княжна. В своих странствиях она знакомилась с доверчивыми немолодыми аристократами, очаровывала их и взамен получала защиту и средства к существованию.

Когда Русско-турецкая война подошла к своему завершению, она отправилась в страну маскарадов – Италию, землю Калиостро и Казановы, где авантюристов было не меньше, чем кардиналов. Никто не знал, кем она была на самом деле, но вскоре каждый итальянский дипломат займется выяснением ее родословной: может быть, она – дочь владельца кофейни в Чехии, или хозяина гостиницы в Польше, или пекаря из Нюрнберга?..

Ею увлекся принц Кароль Радзивилл, антироссийски настроенный участник польской Конфедерации. Она обзавелась свитой польских шляхтичей в национальных костюмах и превратилась в политическое орудие против России. Однако она допустила оплошность, обратившись к британскому послу в Неаполе. Сэр Уильям Гамильтон, эстет, чья жена Эмма в будущем станет любовницей Нельсона, с большим подозрением относился к изящным авантюристкам и, выдав ей паспорт, сообщил об этом Орлову-Чесменскому, который в свою очередь тут же проинформировал императрицу [29].

Когда Екатерина писала ему ответ, в ней проснулась та сторона личности, которая обычно оставалась скрытой от публики – это была безжалостная правительница, захватившая власть в свои руки. После Пугачевского восстания она не желала церемониться с самозванцами, пускай даже они были молодыми девушками: резкий, почти кровожадный тон письма дает представление о той Екатерине, какой ее, вероятно, знали лишь Орловы за закрытыми дверьми. Если власти Рагузы, куда приехала эта мошенница, не выдадут ее, «можно будет сделать и бомбардираду», – писала она Орлову-Чесменскому. Но удобнее было бы изловить ее, «делая как можно меньше шума» [30].

Меченый придумал хитрый план – воспользоваться в своих интересах иллюзиями самозванки о собственной знатности и ее романтическими мечтами. У него было двое советников, чье коварство составляло достойную конкуренцию его жестокости. Испанец Хосе де Рибас, живший в Неаполе, поступил там на службу в русский флот. Этот талантливейший обманщик, который затем станет успешным российским генералом и одним из ближайших приятелей Потёмкина, работал в компании ловкого адъютанта по имена Иван Христинек. Последний смог снискать расположение «княжны», присоединился к ее свите и уговорил ее встретиться с Орловым-Чесменским в Пизе.

Меченый принялся ухаживать за ней: писал любовные письма, катал в своей карете и водил в театры. Русским подданным не позволялось сидеть в ее присутствии, как будто бы она в самом деле была членом императорской семьи. Орлов-Чесменский привлек ее тем, что притворился разгневанным на Потёмкина за то, что тот занял место его брата, князя Орлова, и предложил с помощью своего флота возвести ее на престол и вернуть его семье былую власть и место рядом с императрицей. Этот обман, возможно, был для него весьма приятным занятием: судя по всему, она в самом деле стала его любовницей, и их связь длилась восемь дней. Возможно девушка поверила в его влюбленность и думала, что успешно обведет его вокруг пальца. В циничных государственных интригах Меченому не было равных. Он сделал ей предложение руки и сердца, и рыбка попалась на крючок.

Орлов пригласил ее осмотреть его ливорнский флот. Она согласилась. Эскадрой командовал шотландец Сэмюэль Грейг, вице-адмирал и человек прямолинейный, уже знакомый нам по Чесменскому сражению. Грейг согласился приветствовать «княжну» со свитой из двух польских дворян, двух лакеев и четырех слуг-итальянцев на борту своего судна с царскими почестями. Там ожидали священник и экипаж в парадной форме. Был дан императорский залп из пушек, матросы приветствовали ее криками «Да здравствует императрица!», а священник благословил «княжну Елизавету» и Орлова-Чесменского. Говорили, что она плакала от счастья – ведь сбылись все ее заветные мечты.

Когда же «княжна» огляделась, то увидела, что граф пропал из виду. Его наемники схватили «злодейку», как называл ее Орлов в письме Екатерине, и заточили в трюме. Пока корабль плыл в Петербург, Потёмкин состоял с Орловым-Чесменским в переписке – несколько писем дошло до нас, и можно быть уверенными, что они обсуждали этот вопрос. Кроме того Екатерина показывала Потёмкину письма от Меченого: «Милюша, голубчик, – пишет она ему вскоре после похищения, – пришли ко мне письмо… Гр[афа] Ал[ексея] Гр[игорьевича] Орлова». В апреле пара обсуждала сумму вознаграждения Христинеку за его важную, хотя и неблаговидную роль в поимке авантюристки. Многие считали, что поведение Грейга в этом сомнительном предприятии в чужой стране недостойно британского офицера. Однако у нас нет никаких свидетельств того, что адмирал, который собирался продолжить карьеру на российской службе, испытывал угрызения совести, способствуя похищению девушки, к тому же, когда он прибыл в Москву, Екатерина вынесла ему личную благодарность за содействие.

Двенадцатого мая «княжну» привезли в Петербург и под покровом темноты немедленно доставили в Петропавловскую крепость, хотя существует легенда, что некоторое время ее держали взаперти в одной из загородных резиденций Потёмкина. Губернатор Петербурга фельдмаршал Голицын допросил ее, чтобы узнать, есть ли у нее соратники и верит ли она сама в собственные выдумки. Похоже, что она в самом деле в них верила – как и многие другие мошенники, способные убедить людей в своих россказнях. Голицын в отчете императрице сообщал, что история ее жизни полна невероятных событий и скорее напоминает детские сказки. Екатерина и Потёмкин наверняка с интересом следили за ходом допроса. Случалось, что и более безумные истории, рожденные бурным воображением русских крестьян, поднимали на бой целые армии. Когда же «княжна» написала Екатерине с просьбой об аудиенции и подписалась «Елизавета», императрица пришла в ярость: «Передайте пленнице, что она может облегчить свою участь одной лишь безусловной откровенностью и также совершенным отказом от разыгрываемой ею доселе безумной комедии» [31].

В Москве Екатерина и Потёмкин праздновали победу, а «княжна Елизавета», уже заболевшая туберкулезом, была заперта в сырой камере, где могла и дальше строить свои воздушные замки. В письме Екатерине она жалобно просила смягчить условия содержания. Но на самом деле ее уже фактически не существовало, и никто не прислушивался к ее просьбам. Когда-то Екатерина закрыла глаза на убийство Петра и велела тюремщикам Ивана расправиться с ним, если того потребуют обстоятельства, а теперь все отвернулись от чахоточной девушки. Тем летом в Санкт-Петербурге случилось два наводнения, в июне и июле, и еще одно, самое крупное – в 1777 году, что породило легенды о том, как дрожащая красавица утонула в своей подземной камере, которую постепенно заполнила вода. Этот сюжет изображен на леденящей душу картине Константина Флавицкого. Существует также версия о том, что «княжна» погибла в родах, произведя на свет ребенка Орлова-Чесменского, и тот впоследствии мучился чувством вины – что, однако, совершенно на него не похоже.

Она вошла в историю под одним из вымышленных титулов, которым сама никогда не пользовалась: княжна Тараканова. Это имя связано с тем, что она представлялась дочерью Алексея Разумовского, чьи племянники носили фамилию Дарагановы. Но возможно, здесь скрыт намек на то, что свои последние дни она коротала в обществе одних лишь тюремных насекомых [32]. Четвертого декабря 1775 года, в дни, когда императрица собиралась выехать обратно в столицу, княжна Тараканова умерла от туберкулеза. Ей было двадцать три. Ее поспешно и тайно похоронили, и таким образом очередная помеха была устранена [33].

Когда 6 июля 1775 года великий князь Павел со своим двором вернулся из загородного Коломенского дворца, угрюмая Москва расцвела от восторга: солдаты, князья, послы, священники и простой люд были готовы веселиться десять дней кряду. Эти празднества стали первым политическим спектаклем, организованным Потёмкиным. Согласно замыслу, они должны были прославлять новую Россию, торжествующую после шести лет войны, эпидемии и бунта. Массовые мероприятия восемнадцатого века редко обходились без триумфальных арок и фейерверков. Возводимые по римскому образцу арки иногда строили из камня, но чаще это были полотняные конструкции на каркасе из дерева или папье-маше. Екатерина и Потёмкин засыпали друг друга записками, обсуждая каждую деталь. «Получили ли вы список лиц, кои заняты устройством фейерверка по случаю мира?» – спрашивала она [34].

Масштаб и сложность приготовлений заставляли всех нервничать. Когда Семен Воронцов прибыл в город со своими войсками, то «показал Потёмкину, в каком состоянии находится мой полк, и он дал слово, что не заставит делать публичный смотр ранее, чем через три месяца… Но десять дней спустя он нарушил свое слово и послал сказать мне, что императрица с придворными прибудет на смотр войск… Я рассудил, что он хотел моего публичного унижения». На следующий день у них состоялся гневный спор [35].

Восьмого июля герой войны фельдмаршал Румянцев подошел к Москве. Потёмкин отправил ему теплое и почтительное письмо, приглашая «батюшку» Румянцева встретиться с ним в Чертанове, «где уже готова маркиза [триумфальной арки]», и подписался: «Ваш покорный и преданный слуга Г. Потёмкин». Затем он выехал за фельдмаршалом и доставил его в покои императрицы.

Десятого июля императорская процессия прошествовала от Пречистенских ворот к Кремлю. Потёмкин устроил великолепное представление, которое должно было убедить иностранных гостей в могуществе торжествующей императрицы. «Все улицы в Кремле установлены были войсками… По всему пространству от Красного, главного крыльца до дверей Успенского собора сделан был помост, огражденный парапетом и устланный сукном красным, а все стены соборов и других зданий окружены были, наподобие амфитеатра, подмостками одни других возвышеннейшими ‹…› Но ничто не могло сравниться с тем прекрасным зрелищем, которое представилось нам при схождении императрицы с Красного крыльца вниз в полном ее императорском одеянии и во всем блеске и сиянии ее славы». Под звон колоколов, от которого содрогнулась земля, императрица в небольшой короне и пурпурной мантии с мехом горностая прошла в Успенский собор; слева от нее шествовал Румянцев, справа – Потёмкин. Пурпурный балдахин над ее головой несли двенадцать генералов, а шлейф – кавалергарды в красно-золотых мундирах и сияющих серебряных шлемах со страусиными перьями. Весь императорский двор в парадных одеяниях следовал за ней. У врат Успенского собора ее приветствовали архиереи, началась торжественная служба, был отслужен благодарственный молебен. «На все оное не могли мы довольно насмотреться», – вспоминал один из очевидцев [36].

После службы императрица в сопровождении четырех фельдмаршалов провела церемонию вручения наград в Грановитой палате. Румянцеву был дарован титул «Задунайский»; эту фамилию придумал Потёмкин, и ранее Екатерина уточняла у него: «Мой друг, верно ли надо дать фельдмаршалу титул Задунайский?» [37]. Это еще одно свидетельство поддержки, которую Потёмкин оказывал Румянцеву, отнюдь не пытаясь ему навредить. Задунайский также получил 5000 душ, 100 000 рублей, серебряный сервиз и головной убор с драгоценными камнями стоимостью 30 000 рублей. Князь Василий Долгоруков за взятие Крыма в 1771 году получил титул «Крымский». Но самые весомые награды были вручены Потёмкину: свидетельство, подтверждавшее его первый титул – графа Российской империи и церемониальная шпага. Императрица особо отметила его политические заслуги, отдельно упомянув вклад в заключение мира с Турцией. Она писала о Потёмкине Гримму: «Ах, какой у него светлый ум! Этот мирный договор – его заслуга более, нежели чья-то еще» [38]. После очередной ссоры она обещает Потёмкину: «Портрет я тебе дам в мирное торжество. ‹…› Adieu, mon bijou, mon coeur, м[уж] дорогой» [39]. И он в самом деле получил украшенную бриллиантами миниатюру с изображением императрицы, которую можно было носить на груди. До него лишь князю Орлову был вручен столь ценный подарок, и отныне на всех портретах граф Потёмкин предстает с этим медальоном, впоследствии он будет носить его до конца жизни – по крайней мере, в тех случаях, когда он удосуживался прилично одеться.

Торжества длились две недели: Потёмкин организовал развеселую, идиллического вида ярмарку на Ходынском поле, воздвигнув там два павильона, представлявших «Черное море со всеми нашими завоеваниями». В них он обустроил императорский тематический парк – к нему вели две дороги, символизировавшие Дон и Днепр; учредил театры и столовые, названные в честь черноморских портов, построил турецкие минареты, готические арки и античные колонны. Екатерина горячо поддержала деятельность Потёмкина в качестве импресарио, ведь это был его первый шанс продемонстрировать свое безудержное воображение в политическом шоу-бизнесе. Длинными процессиями карет правили кучера «в костюмах турок, албанцев, сербов, черкесов, гусаров и негритянских слуг в красных тюрбанах». Взрывались фейерверки с вензелем Екатерины, и порядка 60 000 человек пили вино из фонтанов и угощались мясом жареных быков [40].

Двенадцатого июля празднества пришлось отложить из-за болезни Екатерины. Существует легенда, что подлинной причиной была не болезнь, а рождение ребенка от Потёмкина. Ранее ей мастерски удавалось скрывать нежелательные беременности с помощью складок одежды, скроенной для удобства ее полной фигуры. В Европе, разумеется, ходили слухи о том, что она в положении. «Госпоже Потёмкиной добрых сорок пять лет: самое время рожать детей», – иронизировал когда-то Людовик XVI в письме к Верженну [41]. Говорят, что этим новорожденным младенцем была Елизавета Григорьевна Темкина, которую воспитали в доме Самойлова, так что она осталась членом этой семьи. Незаконнорожденные дети на Руси обычно получали фамилию отца за вычетом первого слога; так, Иван Бецкой был незаконнорожденным отпрыском князя Ивана Трубецкого, а Ронцов – сыном Романа Воронцова.

Однако эта легенда мало походит на правду. Семья для Потёмкина всегда значила очень много, и он шумно опекал всех своих родственников, однако нет никаких свидетельств того, что он уделял какое-либо внимание Темкиной. Екатерина тоже должна была бы о ней заботиться. Нужно также сказать, что старинный род Темкиных действительно существовал и не имел никакого отношения к Потёмкиным. Более того, в те времена иметь внебрачную дочь или воспитанницу не считалось постыдным. Бобринского, сына Екатерины и Орлова, не скрывали от публики, а Бецкому удалось сделать достойную карьеру. Если же Темкина была дочерью Потёмкина от женщины низкого происхождения, тогда тем более не стоило ее прятать. Девица Темкина остается для нас загадкой, необязательно связанной с союзом Потёмкина и Екатерины [42]. Тем временем императрица неделю пребывала в своих московских покоях, а затем выздоровела, и торжества продолжились.

В Москве к графу Потёмкину обратился с необычной просьбой британский подданный. В 1775 году британские колонии в Америке восстали против лондонской власти. Это на целых восемь лет отвлекло внимание Запада от российских дел, и Потёмкин намеревался сполна использовать этот удачный шанс. Франция и ее союзники– испанские Бурбоны сразу ухватились за возможность отвоевать земли, захваченные британцами в Семилетней войне 12 лет назад. Лондон отверг предложение Панина о союзе России и Англии, поскольку не собирался брать на себя обязательства по поддержке России в борьбе с Османской империей. Но теперь Георг III и его государственный секретарь Северного департамента граф Саффолк внезапно оказались лицом к лицу с американской революцией. Британия обладала лучшим флотом в мире, но ее армия была ничтожно мала, и ей обычно приходилось обращаться за помощью наемников. В этот раз Англия решила приобрести русских солдат.

Первого сентября 1775 года граф Саффолк жаловался на «усиливающееся безумие несчастных и заблуждающихся подданных его величества по ту сторону Атлантического океана», намекая на то, что помощь России требуется безотлагательно. Англия нуждалась в «20 000 пехоты, приученной к дисциплине, вполне вооруженной… и готовой, как только весной откроется плавание по Балтийскому морю, к отплытию». Панин проигнорировал эту просьбу, и тогда Ганнинг обратился к Потёмкину, который, напротив, заинтересовался. В конце концов Екатерина все же отказала англичанам, написав Георгу III вежливое письмо и пожелав удачи [43].

Несколько недель спустя несчастному Ганнингу пришлось сообщить на родину о том, что у него не осталось надежды на благополучный исход дела и, возможно, его величеству следует двинуть полки из Ганновера [44]. Наконец отчаявшиеся британцы наняли солдат в Гессене, известном своими наемниками. Американцы были объединены общей идеей и, несмотря на свою непродуманную тактику, победили сурово вымуштрованных и деморализованных британцев, но кто знает, возможно, с ними смогли бы справиться выносливые, жестокие и сплоченные русские солдаты и казаки? Эта соблазнительная возможность еще долго тревожила британские умы – вплоть до эпохи холодной войны и даже позднее.

Отношения Екатерины и Потёмкина поглощали их обоих целиком, и возникла опасность выгорания. «Есть ли б друг друга меньше любили, умнее бы были, веселее», – пишет Екатерина [45]. Накал страстей первых восемнадцати месяцев не мог сохраняться вечно, но сыграли свою роль и все сложности, связанные с его положением официального фаворита. Отношения учительницы и ученика, которые доставляли такое удовольствие Екатерине, стали утомительны, а то и невыносимы для властного, уверенного в себе и одаренного Потёмкина. Даже венчание не могло повлиять на обычаи придворной политики и на тот факт, что его судьба полностью зависела от одного кивка императрицы. Его неистовая натура привлекала Екатерину, но эта же натура порождала в нем желание сбежать. Отдалялся ли Потёмкин от нее или ему просто не хватало воздуха?

Она отчаянно пыталась сохранить их счастье. «И ведомо пора жить душа в душу. Не мучь меня несносным обхождением», – пишет она. Когда он рассердился из-за своего подневольного положения, она пообещала ему: «Вы и вам дурак, ей Богу ничего не прикажу, ибо я холодность таковую не заслуживаю, а приписую ее моей злодейке проклятой хандре ‹…› я божилась, что окроме одной ласки я ласкою платить не буду. Я хочу ласки, да и ласки нежной, самой лучей. А холодность глупая с глупой хандрой вместе не произведут, кроме гнева и досады. Дорого тебе стоило знатно молвить или душенька или голубушка. Неужто сердце твое молчит? Мое сердце, право, не молчит» [46]. Екатерину до глубины души задела его резкость, которая со временем становилась все грубее: неужели супруг ее разлюбил?

Она делала все, что могла, чтобы ублажить его: Ганнинг писал, что осенью 1775 года, перед отъездом из Москвы, «было позабыто о том, что в следующую среду имянины графа Потёмкина, вспомнив о чем, ее величество отложила на некоторое время предполагаемую свою поездку, с тем чтобы в этот день граф мог принимать поздравления дворянства и всех сословий». Императрица, добавлял Ганнинг, подарила Потёмкину 100 000 рублей и назначила рекомендованного им греческого архиепископа для потёмкинских южных губерний. Такова была требовательность Потёмкина: для него было обычным делом поменять распорядок дел императрицы, получить воистину княжеский дар и при этом не забыть извлечь из этого политическую выгоду [47].

Порой Екатерина жаловалась, что он унижает ее на глазах придворных: «Милостивый государь мой Григорий Александрович. Я желаю Вашему Превосходительству всякого благополучия, а в карты сего вечера необходимы Вы должны проигрываться, ибо Вы меня внизу вовсе позабыли и оставили одну, как будто бы я городовой межевой столб». Но Потёмкин знал, как ее утешить: он ответил одной строчкой причудливых значков, которыми они, вероятно, пользовались для эротической переписки, и добавил: «то есть ответ…» [48]. Что же значил этот ответ? Как Екатерина могла удержать своего супруга и сделать его счастливым?

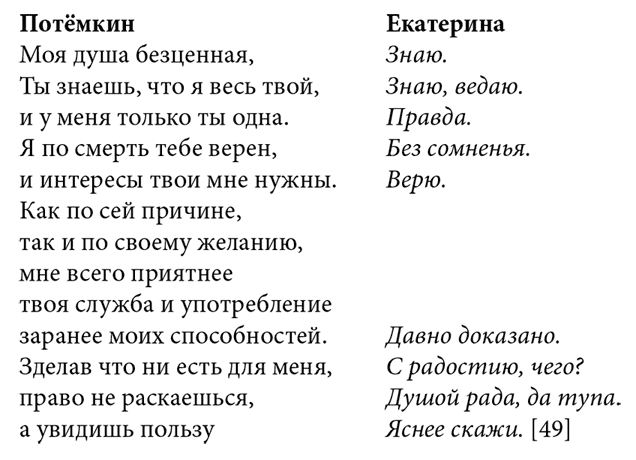

Пара изобрела собственный способ говорить о чувствах: в этом эпистолярном дуэте его партия была загадочной и страстной, ее – понимающей и примирительной:

Потёмкин все более отдалялся от нее. Говорили, что он мог сказаться больным, лишь бы избежать ее общества. В его душе нарастало беспокойство, а в Екатерине – усталость от его бесконечной вспыльчивости. Неистовый гнев и сверкающий взгляд поначалу могут казаться привлекательными, но после многих месяцев супружества начинают докучать, как всякая несдержанность. Поведение Потёмкина было невыносимым, но отчасти в том была вина Екатерины. Ей следовало раньше осознать, с каким напряжением связано политическое и социальное положение Потёмкина; это напряжение не будут выдерживать и следующие ее любовники. Екатерина обладала той же эмоциональной жаждой, что и он: словно два горнила, они нуждались в бесконечной подпитке топливом – славой, роскошью, властью и в то же время любовью, поддержкой и вниманием. Из-за этих гигантских аппетитов их отношения были столь же плодотворны, сколь и болезненны. Потёмкин стремился властвовать и созидать, но роль любовника Екатерины требовала от него полной занятости. Никто из них не был в силах дать другому то, в чем тот нуждался. Они были слишком похожими, чтобы оставаться вместе.

В мае 1775 года, прежде чем начались мирные торжества, Екатерина должна была выполнить свой долг перед Православной церковью и совершить паломничество в мрачную Троице-Сергиеву лавру. Эта вынужденная поездка возвращала ее в темное Средневековье московского княжества, когда женщины жили взаперти в тереме, а не восседали на троне. Паломничество усугубило присущую Потёмкину религиозную тоску, его истинно славянское отвращение к мирской славе и, вероятно, недовольство своей ролью. Поддавшись своим монашеским склонностям и не обращая внимания на Екатерину, он временно покинул двор и молился в уединенной келье [50].

Скорость, с которой его капризы сменяли друг друга, наверняка утомляла их обоих. Возможно, она имела в виду именно это, когда говорила, что они слишком любили друг друга, чтобы быть счастливыми: их отношения были такими пламенными, что не могли пойти им на пользу. Они оставались любовниками и продолжали работать вместе в течение 1775 года, но напряжение все нарастало. Екатерина отдавала себе отчет в происходящем. Потёмкин был для нее достойным партнером – это редкая удача, – но как же найти для него подходящую роль? И как найти способ остаться вместе и в то же время удовлетворить их требовательные натуры? Борясь за свои отношения, они в то же время присматривались к окружающим.

Накануне мирных торжеств граф Потёмкин получил от своего зятя Василия Энгельгардта печальное известие о кончине его сестры Елены (Марфы). У супругов было шесть дочерей (старшая уже вышла замуж) и сын, который служил в армии. Старшей из пяти незамужних дочек был двадцать один год, младшей – восемь. «А только приношу мою чувствительную благодарность за милость вашу к оставшим, сущим без призрения, сиротам, которым прошу быть милостивым и заступить Марфы Александровны место… – писал Энгельгардт Потёмкину пятого июля. – По приказанию вашему я их к матушке пришлю». Не существовало никаких препятствий, которые помешали бы отцу воспитывать дочек у себя дома в Смоленске, но Энгельгардт, человек здравомыслящий, понимал, что придворная жизнь принесет девушкам больше выгоды. Потёмкин вызвал их в Москву.

Императрица, будучи примерной женой, решила познакомиться с семьей Потёмкина. Когда ей представили живущую в Москве свекровь Дарью Потёмкину, Екатерина была воплощением заботливости и внимательности: «Я приметила, что Матушка Ваша очень нарядна сегодня, а часов нету. Отдайте ей от меня сии» [51]. Екатерина тепло приняла племянниц и сказала Потёмкину: «Матушке твоей во утешение объяви фрейл[ин]ами, сколько хочешь из своих племянниц» [52]. Десятого июля, в разгар празднований, старшая из сестер Александра Энгельгардт была назначена фрейлиной, затем последовало назначение второй сестры, блистательной Варвары [53]. Как только они прибыли из Смоленска, все вокруг заговорили об их необыкновенной красоте.

В это время Екатерина была занята законотворчеством. Ей помогали два молодых секретаря из числа подчиненных Румянцева-Задунайского: Петр Завадовский и Александр Безбородко. Второй превосходил первого интеллектом, но был поразительно уродлив и неловок. Зато Завадовский имел приятную наружность и мог похвастаться организованностью и хорошим образованием. Плотно сжатые губы и мрачный взгляд свидетельствовали о флегматичной и ханжеской натуре – она была совершенно противоположна потёмкинской и могла служить противовесом его буйному нраву. Екатерина, Потёмкин и Завадовский образовали странный союз, когда часами работали над черновиками указов и вместе коротали время в утомительной дороге в Санкт-Петербург после долгожданного отъезда из угрюмой Москвы.

Нас представляется следующая сцена в покоях Екатерины: Потёмкин, растянувшись на диване в широком домашнем халате, с платком на голове и всклокоченными волосами, без парика, жует редис и передразнивает придворных, фонтанирует идеями, шутками и капризами. В это время застывший за столом Завадовский в парике и мундире пишет, постоянно поглядывая на императрицу с преданностью лабрадора…