III

Третья четверть

Мрачные тучи витают над океаном мысли и его глубокие воды еще мутны, когда очнувшись от неподвижности покоя, он с усилием, наконец, вздымает свои волны, чтобы перейти от смерти к жизни! Причудливые, дикие чудовища в момент его неполного возрождения преждевременно всплывают на его поверхность. Множество обрывков и частей различных образов соединяются и перемешиваются совершенно непоследовательно, случайно. Когда, как и какими загадочными путями постепенности вновь отделяются они друг от друга? Каким образом всякая мысль, всякое ощущение вновь воспринимает свою строго определенную форму, вновь возвращается к жизни реальной и строго ограниченной? Все это вопросы, на которые ни один человек не сумеет ответить, хотя каждый человек является тем центром, где ежедневно происходит эта великая тайна!

Так было и здесь. Когда и каким образом беспросветная тьма колокольни, потонувшей в темном мраке ночи, преобразилась в яркий свет? Когда и каким образом одинокая пустая колокольня наполнилась мириадами образов? Когда и каким образом слабый топот монотонно повторяющийся во время сна или обморока Тоби: «Лови! Лови! Беги за ним!» – преобразился в оглушительный голос, прервавший его летаргию неистовыми криками: «Разбудите его! Разбудите его!» И как случилось, что все неясные, смутные мысли оставили его? Как и каким образом удалось ему отделить все существующее, реальное от многочисленных химер, вызванных его горячечным воображением? Точно так же и здесь одинаково невозможно понять и определить время и способ.

Как бы там ни было, но, окончательно проснувшись и придя в себя, стоя на ногах на том же самом полу, на котором он еще так недавно лежал без сознания, Тоби был свидетелем необычайного, сверхъестественного зрелища, которое мы сейчас постараемся описать.

Он увидел колокольню, куда пришел под влиянием каких-то охвативших его чар, кишащей привидениями, карликами, гномами, эльфами и духами колоколов. Он видел, как они прыгали, летали, падали один за другим или безостановочно выливались целыми потоками изнутри колоколов. Он видел их вертящимися вокруг себя, под собою, наверху в воздухе; спускающимися вдоль веревок колоколов; смотрящими на него сверху массивных стропил с железными скрепами; выглядывающими из всех щелей и отверстий стен; постепенно удаляющимися концентрическими, все более и более расширяющимися кругами, подобно тем, которые образуются на воде при падении тяжелого камня. Он видел их во всевозможных формах и образах; он видел их красивыми и уродливыми, неуклюжими и стройными. Он видел их молодыми и старыми, веселыми и угрюмыми; видел их танцующими и поющими, рвущими на себе волосы, испускающими вопли отчаяния. Он видел воздух, всецело насыщенный ими. Видел их безостановочно снующими взад и вперед, скачущими на крылатых конях. Он видел их, стремительно несущихся вниз и так же быстро поднимающихся вверх; он видел их, высоко парящих в воздухе; видел их отплывающих на парусных судах, отдаляющихся от него и приближающихся к нему, охваченных неутомимой кипучей деятельностью! Камень, кирпич, толь, черепица – все это потеряло свойственную им непроницаемость и стало одинаково прозрачным и для Тоби, и для окружавших его духов. Он видел их даже внутри домов, занятых спящими людьми. Он видел их, убаюкивающих одних и стегающих ременными кнутами других; он видел их, испускающих адские вопли у изголовья одних и напевающих божественные мелодии другим; видел их радующих одних пением птиц и благоуханием цветов и устрашающих других уродливыми отталкивающими лицами. Но он видел эти необычайные существа, принимавшие самые разнообразные образы и фигуры не только возле спящих, но и среди бодрствующих. Он видел одного, прикрепляющим себе множество крыльев для ускорения своего передвижения; другого, наоборот, надевающим на себя цепи и путы для замедления движения. Он видел, как одни передвигали вперед стрелки часов, другие, наоборот, переставляли их назад; а третьи, наконец, совсем останавливали их. В одном месте он видел их справляющими свадьбу, в другом – похороны; в этой зале – бал, в той – выборы. Всюду и везде непрерывающееся, неутомимое, вечное движение!

Ошеломленный зрелищем этой массы безостановочно изменяющихся и странных образов, и оглушительный ни на секунду не прекращающимся звоном колоколов, Тоби, ища опоры, прислонился к какому-то деревянному столбу, поворачивая во все стороны свое побледневшее, полное ужаса и недоумения лицо.

Пока он осматривался вокруг, куранты замолкли, и в одно мгновение ока все окружающее его преобразилось. Рой духов совершенно исчез. Их образы потускнели, они пробовали бежать, но силы изменяли им, и они, в изнеможении падая, погибали, растворялись в окружающей атмосфере и исчезали из глаз Тоби. Один какой-то бродяга, ловко спрыгнув с самого верху колокольни на землю, удачно встал на ноги, но прежде, чем успел повернуться на одном месте, бесследно исчез! Небольшое количество из находившихся внутри колокольни духов несколько мгновений продолжали скакать с места на место, но с каждым прыжком все более и более ослабевали, уменьшались в числе и, наконец, исчезли, как и все остальные. Последним оставался карлик-горбун, спрятавшийся в уголок, где звонко отдавалось гулкое эхо. Он безостановочно кружился, как бы, носясь в воздухе, и с такою настойчивостью и решительностью, что раньше, чем погибнуть, обратился в одну ногу, потом в ступню ноги, пока вовсе не пропал, растаяв в окружающем воздухе. И на колокольне вновь воцарилось полное безмолвие.

И лишь тогда, но не раньше, Тоби разглядел в каждом колоколе бородатое существо, одинакового роста и сложения с колоколами. Вернее (хотя оно и непостижимо) увидел в колоколе колокол в образе величавого человека, с устремленным на него мрачным взглядом, в то время, как сам он стоял без движения, будто прирос к полу.

Загадочные и величественные фигуры! Они висели в воздухе без всякой поддержки, с головами, закутанными в капюшоны и теряющимися в высоких сводах темной колокольни! Недвижимые и туманные призраки светились каким-то своим собственным светом в окружающей их тьме. Каждый из них приложил обмотанную во что-то руку к своим загадочно молчавшим устам!

Утратив от охватившего его ужаса способность двигаться, Тоби не мог проскользнуть вниз через отверстие в полу. Если бы мог, он предпочел бы ринуться с опасностью для жизни вниз головою с высоты колокольни, чем продолжать чувствовать неотступно на него обращенный, упорный и неотвратимый взгляд этих вечно открытых, хотя и лишенных век глаз.

Все сильнее, все непреодолимее охватывал его своими когтями страх и ужас этого уединенного места, этой беспросветной тьмы. Он чувствовал прикосновение руки призрака. Невозможность надеяться на какую-либо помощь; эта бесконечно длинная, мрачная, крутящаяся лестница, кишащая призраками и духами, отделявшая его от земли, населенной людьми; сознание, что он находится на такой невероятной высоте, вызывающей головокружение даже днем, при виде где-то далеко внизу летающих птиц; его полная отчужденность от всех добрых людей, которые, находясь в это время в полной безопасности у себя дома, спали мирным сном, – все это, вместе взятое, вызывало в нем не простой страх, но физически охватывало его холодом. Тем не менее, его взор, его мысли, его ужас – все было сосредоточено на пристально смотревшие на него фигуры, которые благодаря тьме и густой тени, под которыми они были как будто погребены, а также вследствие странного выражения их постоянно широко раскрытых глаз, их причудливых очертаний и непонятного висения в воздухе, являлись в глазах Тоби совершенно непохожими на обычный мир. Хотя он и видел их так же ясно и отчетливо, как массивные дубовые стропила, перекладины и скрепы, поддерживавшие колокола. Все же это обрамляло их как бы целым, огромным лесом срубленных деревьев, из чащи и глубины которых, сквозь сучья и ветви колокола-призраки продолжали смотреть своими мрачными, немигающими глазами на Тоби.

Порыв ветра, холодного и режущего, пронесся со стоном внутри колокольни. Когда его дыхание смолкло, самый большой колокол или его дух заговорил.

– Кто это тут? – спросил он.

Голос его был суровый и глубокий, и Тоби показалось, что все колокола откликнулись ему.

– Мне послышалось, что колокола выкликали мое имя, – проговорил Тоби, поднимая с мольбою руки. – Я хорошенько сам не знаю, зачем и как очутился я здесь. В продолжение долгих лет я прислушивался к колоколам, и часто их звуки веселили мое сердце.

– И ты благодарил их за это? – произнес голос.

– Тысячу раз! – воскликнул Тоби.

– Как?

– Я ведь беден, – прошептал Тоби, – потому и мог выразить им мою благодарность только словами.

– И всегда так поступал? – спросил дух колокола. – Никогда не оскорбил нас словом?

– Нет! – с живостью воскликнул Тоби.

– Никогда не сказал нам грубых, несправедливых, злых слов? – продолжал призрак.

Тоби хотел ответить: «Никогда!» – но в смущении остановился.

– Голос Времени, – сказал призрак, – кричит человеку: «Вперед!» Время дано ему для самоусовершенствования и самопознания; для развития его достоинства, для достижения высшего идеала его счастья, для улучшения его благосостояния; для того, чтобы он шел вперед, приближался к цели, доступной его разуму. Той цели, которая была определена и указана всему его существу с того мгновения, как он и время начались. Века тьмы, несправедливости и насилия следовали один за другим; миллионы людей страдали, жили, умерли, чтобы очистить ему путь. Всякий стремящийся заставить сделать его шаг назад или заставить его остановиться на своем пути стремится остановить движение могущественной машины, которая поразит насмерть дерзнувшего посягнуть на нее и будет двигаться еще с большею стремительностью и силою из-за всякой, хотя и мимолетной насильственной приостановки!

– Я не виноват ни в чем подобном, насколько мне кажется, сэр, – сказал Тоби. – Если же я и сделал это, то это была простая случайность; и я воздержусь в будущем, верьте мне, сэр!

– Тот, кто вкладывает в уста Времени или его помощников, – сказал дух колокола, – вопль жалобы о прошедших днях, о тех днях испытаний и ошибок, следы которых не могут не быть видны; тот вопль сожаления, который служит для людей наилучшим показателем, до какой степени настоящее нуждается в их помощи, так как находятся еще люди, готовые выслушивать сожаления о подобном прошлом; тот человек, который делает это, глубоко виноват; и в этой вине мы, колокола, обвиняем тебя, совершившего ее в отношении нас!

Тоби очнулся от первого испуга. Но вы ведь видели, какие чувства нежности и благодарности возбуждали в нем колокола. Поэтому, когда он услыхал теперь обвинение в таком серьезном грехе против них, его сердце охватило чувство бесконечной борьбы и раскаяния.

– Если бы вы знали!.. – с жаром произнес он, ломая руки. – Может, вам это и известно, сколько раз вы являлись для меня верными друзьями! Сколько раз вы возвращали мне мужество и бодрость, когда я был совершенно угнетен! Какой забавой, какой игрушкой были вы для моей маленькой Мэг (у бедненькой никогда не было других) с того дня, как скончалась ее мать, оставив нас одинокими! Если бы вы все это знали, то не поставили бы мне в вину нечаянно вырвавшееся у меня слово!

– Тот, кто слышит в нашем языке, в языке колоколов, лишь один звук, выражающий холодность или презрение ко всякой надежде, всякой радости, печали или страданию скорбящего человечества; тот, кто слышит наши голоса наравне с голосами тех гнусных тварей, которые меряют на свой аршин все страсти и чувства человека, точно также как они отвешивают на своих жалких весах наименьшее количество пищи, достаточной лишь для поддержания жизни голодного человечества, тот оскорбляет нас! И подобное оскорбление ты нанес нам! – прибавил колокол.

– Это было сделано без дурного намерения, – сказал Тоби, – лишь по невежеству, но повторяю, без злого умысла, поверьте мне!

– И, наконец, самое худшее из всего! – продолжал колокол. – Тот, кто отворачивается от себе подобных лишь потому, что они нравственно пали и о них идет худая молва; тот, который покидает их, как что-то низкое, недостойное, вместо того, чтобы с участием взглянуть на зияющую у их ног пропасть и протянуть им руку помощи; тот, кто отказывает им в сострадании, видя их судорожно хватающимися в их падении за какой-нибудь жалкий пучок чахлой травы, за какую-нибудь выскакивающую из их рук глыбу земли, израненными, измученными, падающими в бездонную глубину, тот оскорбляет небо, человека, время, вечность! И ты виновен в нанесении подобного оскорбления!

– Сжальтесь надо мною! – молил Тоби, падая на колени. – Сжальтесь, именем Бога!

– Слушай! – сказал призрак главного колокола.

– Слушай! – вскричали остальные духи.

– Слушай! – сказал чистый детский голос, и Тоби показалось в нем что-то знакомое.

Раздались слабые звуки органа в находившейся под колокольней церкви. Постепенно усиливаясь, музыка проникла до самых сводов, наполнив собой хоры церкви; все более и более распространяясь, она поднималась выше, выше, еще выше, стремясь пробудить мощные чувства в сердце дубовых стропил, дверей с железными засовами, крепкого камня лестниц. И когда даже стены самой колокольни не были в силах ее вместить, то она унеслась далеко в небо!

Поэтому не было ничего удивительного в том, что и душа бедного старика не могла выдержать этих величественных захватывающих звуков и разразилась потоком слез. Тоби закрыл лицо руками.

– Слушай! – сказал дух самого большого колокола.

– Слушай! – воскликнули остальные духи.

– Слушай! – произнес голос ребенка.

Торжественный хор голосов наполнил своим пением колокольню.

Это было глухое, зловещее пение, похоронные напевы, в которых напряженный донельзя слух Тоби уловил голос дочери.

– Она умерла! – воскликнул старик. – Мэг умерла! Ее тень является мне, я слышу ее!

– Тень твоей дочери оплакивает умерших, она примкнула к мертвым, к мертвым надеждам, к мертвым мечтаниям, к мертвым грезам, – продолжал колокол, – но она сама жива. Пусть ее жизнь будет для тебя живым уроком. Познай от существа, наиболее для тебя дорогого, что злые родятся злыми. Посмотри, как от этой прекрасной ветки все оторвут до последнего бутона, до последнего листа и заметь, как она может засохнуть и погибнуть. Следуй за ней! Следуй до полного отчаяния!

Все призраки протянули правые руки, указывая пальцем на зиявшую у ног его бездну.

– Дух колоколов сопутствует тебе, – сказал призрак. – Ступай! Он следует за тобою!

Тоби обернулся и увидел… Ребенка?.. Да, ребенка, которого Билл Ферн нес по улице, которого Мэг уложила спать на своей кровати, и около которого она сидела с такой любовью!

– Я нес ее на руках, – сказал Тоби, – нес сегодня вечером!

– Покажите ему то, что он называет собою, – сказали мрачные призраки, прежде всех дух главного колокола, а за ним все остальные.

Колокольня раскрылась у его ног. Он взглянул и увидел свое собственное изображение, лежащим на земле у колокольни за церковью, уничтоженным, недвижимым.

– Я не принадлежу более к миру живых! – воскликнул Тоби. – Я умер!

– Умер! – повторили хором все колокола.

– Господи! А Новый год?

– Прошел! – отвечали опять все.

– Что?! – вскричал Тоби, объятый ужасом. – Значит, я ошибся дорогой и, стараясь выйти из колокольни, среди окружавшей меня тьмы упал с нее год тому назад!

– Девять лет! – возразили призраки.

И при этих словах они спрятали свои вытянутые руки, и на том месте, где были видения, опять очутились колокола.

Они начали звон; опять пришло их время. И еще раз громадное количество призраков вернулось к жизни; еще раз они беспорядочно перемешались друг с другом; еще раз, едва колокола успели замолкнуть, они вновь исчезли и вернулись в небытие.

– Что это за фигуры и образы, которые я сейчас видел, если только это не есть плод моего безумия? – спросил Тоби своего проводника. – Кто они такие?

– Это духи колоколов, это их голоса наполняют воздух, – отвечал ребенок. – Они воспринимают все образы и формы, и исполняют все действия, свойственные надеждам, мыслям и воспоминаниям людей.

– А ты? – спросил Тоби. – Кто ты такой?

– Тсс!.. – прошептал ребенок. – Смотри!

В бедной, лишенной всякой обстановки комнате, за той самой вышивкой, за которой он видел так часто сидящей Мэг, сидела его милая дорогая дочь! Он не сделал ни малейшей попытки прижать ее к своему сердцу, не попробовал поцеловать ее, так как он понимал, что подобные ласки невозможны для него. Он лишь удержал свое прерывающееся дыхание и вытер ослеплявшие его слезы, чтобы иметь возможность разглядеть ее, насмотреться на нее!

Ах, как она изменилась! Как сильно она изменилась! Как потускнела ясность ее глаз, как поблек румянец ее щек! Она была еще хороша, так же хороша, как всегда. Но надежда, надежда, надежда… О, где была радужная надежда, говорившая когда-то с ним, как живой голос?! Она подняла глаза с работы, взглядывая на сидевшую возле нее подругу; старый Тоби следил за направлением ее взгляда и в ужасе откинулся назад.

В сформированной женщине он с первого взгляда узнал ребенка. В ее длинных, шелковистых волосах, он видел те, прежние локоны; ее губы выражали что-то по-прежнему ребяческое. Да, в ее глазах, которые сейчас были обращены на Мэг с выражением любопытства, блестел тот же самый взгляд, который озарял ее личико в тот день, когда он принес ее в свое убогое жилище! Что же это такое? Кидая смущенный взор на это незнакомое лицо, Тоби прочел в нем нечто такое благородное, вызывающее уважение; нечто неясное и неопределенное, какое-то воспоминание о ребенке того времени… Ну, да! Это, конечно, она; на ней даже надето прежнее платье!

Тише! Они заговорили!

– Мэг, – говорила Лилиан с некоторым колебанием, – как часто ты поднимаешь глаза от работы, чтобы взглянуть на меня!

– Разве мой взгляд так изменился, что пугает тебя? – спросила Мэг.

– Нет, милый друг! Но зачем отвечаю я на подобный вопрос? Ведь тебе самой смешно спрашивать меня об этом… Почему, Мэг, ты более не улыбаешься, глядя на меня?

– Как? Разве? – отвечала та с улыбкой.

– Сейчас да, ты улыбаешься, – сказала Лилиан. – Но теперь это стало редкостью. Когда ты думаешь, что я так занята, что не замечаю тебя, то ты становишься такой встревоженной, такой угнетенной, что я боюсь поднять глаза. Конечно, подобное существование, полное труда и невзгод, не располагает к веселью, но прежде ты была такая веселая!

– Как? Разве я теперь стала иной?! – воскликнула Мэг с оттенком беспокойства в голосе, вставая, чтобы поцеловать Лилиан. – Разве я делаю еще более тяжелой для тебя и без того выпавшую на нашу долю тяжелую жизнь, дорогая моя Лилиан?

– Ты была единственною радостью, делавшей подобное существование жизнью, – сказала Лилиан, кидаясь к ней на шею и целуя ее, – единственной радостью, из-за которой стоило выносить подобное существование, Мэг! Сколько забот! Сколько труда! Столько долгих бесконечных часов, дней, ночей гнетущего, беспросветного, безрадостного, бесконечного труда! И не для того, чтобы иметь возможность собрать богатства, не для того, чтобы жить в довольстве и радостях или просто наслаждаться достатком скромной жизни честного труженика, но лишь для того, чтобы заработать себе насущный хлеб, ничего, кроме куска хлеба, еле-еле достаточного, чтобы иметь возможность, силы назавтра вернуться к тому же труду, продолжать то же заедающее жизнь существование! Жалкая, жалкая судьба! О Мэг, Мэг! – прибавила она, возвышая голос и сжимая ее в своих объятиях с выражением скорби на лице. – Как может жестокий мир идти своей дорогой, не кинув взгляда сожаления на столь жалкое, печальное существование?

– Лили! Лили! – говорила Мэг, стараясь успокоить ее и откидывая назад ее длинные волосы, упавшие ей на лицо, омоченное слезами. – Как Лили, и это говоришь ты? Такая юная и такая красивая?

Молодая девушка прервала ее и, сделав шаг назад, взглянула молящими глазами на свою подругу.

– Не говори мне этих слов, – вскричала она, – не говори мне этого! Для меня нет ничего ужаснее! Мэг, состарь меня! Сделай, чтобы я обратилась в старую и уродливую; избавь меня, освободи меня от ужасных мыслей, соблазняющих мою юность!

Тоби обернулся, чтобы взглянуть на своего проводника, но дух ребенка исчез.

Тоби очутился перенесенным в другое место. Теперь он увидел сэра Джозефа Боули, этого друга и отца бедных, справляющим грандиозное торжество у себя в поместье по случаю дня рождения леди Боули. А так как эта почтенная дама родилась в день Нового года (случайность, которую местная пресса рассматривала как исключительное предзнаменование Провидения, вполне достойное личности леди), то именно день Нового года и был днем торжества! Съехалось масса народа. Тут был и господин с багровым цветом лица, и мистер Филер и олдермен Кьют, имевший очень заметную склонность к высокопоставленным лицам и особенно подружившийся с сэром Джозефом после написанного им любезного письма. Мы не отступим от истины, если скажем, что благодаря этому письму он даже стал другом семьи. Было еще много приглашенных, и именно среди них грустно прохаживалась тень Тоби, бедного призрака, занятого розысками своего проводника! Многолюдный обед был сервирован в парадном большом зале, и сэр Джозеф в хорошо всем известной роли друга и отца бедняков должен был произнести огромную речь. Его друзья и дети должны были предварительно скушать в другой зале по кусочку плум-пудинга, а потом по заранее условленному сигналу присоединиться к своим друзьям и отцам, образовать род многочисленной семьи, на которую никто не мог взглянуть, не растрогавшись до слез.

Но все это еще были только цветочки! Было задумано нечто несравненно более многозначительное! Сэр Джозеф, баронет, член парламента, должен был сыграть в кегли, в настоящие кегли – и с кем бы вы думали? – с настоящими крестьянами!!!

– Это нас целиком переносит, – сказал олдермен Кьют, – во времена царствования короля Генриха VIII, этого славного короля! Ха-ха-ха, прекрасная личность!

– Да, – сухо ответил Филер, – годная лишь для того, чтобы менять жен и убивать их! Говоря между нами, он порядочно-таки перешел норму, определяющую количество женщин, приходящихся на одного мужчину.

– Вы возьмете в жены красавиц, но не будете убивать их, а?.. – сказал олдермен Кьют двенадцатилетнему наследнику сэра Боули. – Милый мальчик! Немного пройдет времени, и мы увидим этого юного джентльмена членом парламента, – прибавил он, взяв его за плечи и смотря на него настолько серьезно, насколько это было ему доступно. – Мы услышим разговоры об его успешных выборах; о его речах в палате; о тех предложениях, с которыми к нему обратится правительство; о его всесторонних блестящих успехах. А! Мы также кое-что скажем по его поводу в наших речах в палате общин. Я за это отвечаю!

– О! – сказал Тоби. – Вот что значит иметь чулки и башмаки! Какое различное отношение это вызывает!

Но, тем не менее, эти рассуждения не помешали его сердцу отнестись доброжелательно к этому мальчику, уже хотя бы из-за его любви к маленьким оборвышам, предназначенным (по словам олдермена) плохо кончить, и которые могли бы быть детьми его бедной Мэг!

– Ричард, – стонал Тоби, проталкиваясь среди толпы гостей. – Ричард, где же он? Я не могу найти его! Ричард! Ричард!

Предполагая, что он еще жив, не было ни малейшего основания надеяться встретить его здесь. Но печаль Тоби и его чувство одиночества среди этих блестящих, разряженных гостей нарушили логичность его мыслей, и он опять и опять принимался бродить в этом блестящем обществе, продолжая искать своего проводника и беспрестанно повторять:

– Где Ричард? Скажите мне, где находится Ричард?

Во время его безостановочных снований взад и вперед он наткнулся на мистера Фиша, личного секретаря сэра Джозефа, находившегося в страшном волнении.

– Боже, – восклицал он, – где же олдермен Кьют?! Не видел ли кто-нибудь олдермена Кьюта?

Милый Фиш! Кто же мог не видеть олдермена Кьюта? Ведь это такой умный любезный человек; он вечно был охвачен желанием показать себя людям. И если у него был какой-нибудь недостаток, то именно его желание всегда стараться быть на виду! И всюду, где только собиралось высшее общество, там находился всегда и он. Несколько голосов прокричало в ответ на вопрос Фиша, что он находится в числе лиц, собравшихся вокруг сэра Джозефа. Фиш прошел туда и, найдя его в указанном месте, потихоньку отвел его в нишу окна. Тоби пошел за ними помимо своей воли. Он чувствовал, что что-то неудержимо влекло его туда.

– Мой милый олдермен Кьют, – сказал мистер Фиш, – отойдите еще немножко. Случилось нечто ужасное! Я только что получил это известие. Мне кажется, что не следовало бы сообщать об этом сэру Джозефу до окончания празднества. Вы близко знаете сэра Джозефа и не откажете мне в совете. Самая печальная, самая ужасная новость!

– Фиш, – отвечал олдермен, – Фиш, мой добрый друг! В чем дело? Никакой революции, я надеюсь? Ни… ни поползновения посягнуть на авторитет мировых судей?

– Дидл, банкир, – говорил секретарь прерывающимся голосом, – фирма братья Дидл… Который должен был быть здесь сегодня… Один из крупнейших пайщиков общества ювелиров…

– Приостановил платежи? – воскликнул олдермен. – Быть не может!?

– Застрелился!

– Боже!

– Пустил себе в рот две пули, сидя в своей конторе, – продолжал мистер Фиш, – и убил себя наповал! Причины, побудившие на самоубийство, не выяснены. Царское состояние!

– Состояние! – воскликнул олдермен. – Человек самой благородной репутации! Застрелился, мистер Фиш! Своей собственной рукой!

– Сегодня утром, – прибавил Фиш.

– О, его мозг! Его мозг! – вскричал благочестивый олдермен, вздымая руки к небу. – О, нервы, нервы! Загадочная машина, называемая человеком! Как немного надо, чтобы нарушить ее механизм! Бедные, жалкие мы существа! Быть может, последствия какого-нибудь обеда, мистер Фиш?.. Быть может, под влиянием поведения сына, который, я слышал, вел очень бурную жизнь, раздавая направо и налево векселя на огромные суммы?.. Такая почтенная личность! Один из наиболее почтенных людей, которых мне только случалось видеть! Какой грустный факт, мистер Фиш! Общественное бедствие! Я считаю долгом облечься в самый глубокий траур. Столь уважаемый всеми человек! Но ведь над нами всемогущий Бог, мистер Фиш, и мы должны покориться его воле, мы должны покориться ей, мистер Фиш…

Что же это значит, олдермен? Вы ни словом не упоминаете о своем решении упразднить самоубийство? Вспомните же, наконец, достойный мировой судья, о проповедуемых вами высоконравственных принципах, чем вы когда-то так гордились. Ну же, олдермен, беритесь вновь за излюбленные вами весы, и положите в эту пустую чашу ежедневное голодание и иссушенные голодом и нуждой материнские сосцы – эти природные источники питания, ставшие нечувствительными к крикам отчаяния своего голодного ребенка, предъявляющего свое право на жизнь. Взвесьте за и против, вы новоявленный пророк Даниил, сравняйте весы Фемиды! Взвесьте ваши два самоубийства на глазах тысячи страждущих существ, являющихся внимательными зрителями вашего гнусного лицемерия и обмана! Или представьте себе, что в один прекрасный день в минуту заблуждения, лишившись рассудка, вы также посягнете на свою жизнь, чтобы убедить своих друзей (если у вас таковые есть) не смешивать, не сравнивать безумие, охватившее человека, обладающего всеми благами жизни, с горячкой, охватившей безрассудную голову, разбитую отчаянием и озлоблением душу? Что скажете вы на это, олдермен!

Тоби так отчетливо слышал в самом себе эти слова, как будто какой-то внутренний голос их действительно произнес. Олдермен Кьют обещал мистеру Фишу свое содействие для сообщения печального происшествия сэру Джозефу в конце торжества. Потом, расставаясь со своим другом, олдермен крепко пожал ему руку в порыве охватившей его горечи.

– Самый уважаемый из людей! – сказал он еще раз, выразив при этом полнейшее недоумение (представьте себе, сам олдермен Кьют недоумевал), как небо решалось посылать подобные страдания на землю.

– Если бы не верить в обратное, – прибавил олдермен, – то могло бы явиться предположение при виде подобных встрясок нашей системы, что они грозят нарушением общественного экономического строя! Братья Дидл!

Игра в кегли имела огромнейший успех. Мистер Джозеф валил одну кеглю за другой с поразительною ловкостью. Его сын не отставал от него лишь с той разницей, что катал шары на более близком расстоянии. И все считали долгом утверждать, что теперь, раз сам баронет и сын баронета играли в кегли, весь округ, несомненно, начнет процветать в самом непродолжительном времени. В назначенный час был сервирован обед, и Тоби невольно последовал за толпой в большую залу, толкаемый каким-то внутренним влечением, которому не был в силах противостоять. Красивые нарядные женщины, веселые, оживленные, довольные гости представляли удивительно изящное зрелище. Когда же открыли двери для пропуска поселян, одетых в свои живописные местные костюмы, толпой входивших в залу, то красота картины достигла высшей степени! Но все эти впечатления не мешали Тоби с тоскою шептать:

– Где же Ричард? Он бы помог мне утешить ее! Неужели же я так и не увижу его?

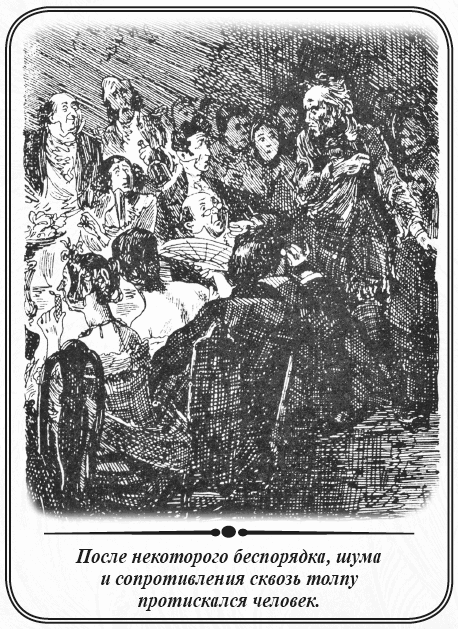

Было произнесено несколько речей; предложили выпить за здоровье леди Боули; сэр Джозеф отвечал благодарностью и огромной речью, в которой он до поразительности ясно доказывал, что он друг и отец бедных. Потом он выпил за благоденствие и здоровье своих детей и друзей, за достоинство труда и т. д. и т. д. Вдруг неожиданное смятение, происшедшее в зале, привлекло внимание Тоби. После некоторого беспорядка, шума и сопротивления сквозь толпу протискался вперед человек. Это не был Ричард, нет, но это был человек, о котором Тоби также часто и много думал, и которого он уже несколько раз старался найти глазами. В месте, менее ярко освещенном, он еще мог, быть может, сомневаться, что этот истощенный, состарившийся, сгорбленный, с поседевшими волосами человек, был Билл Ферн. Но здесь, при свете люстр, падавшем на эту всклокоченную типичную голову, сомнению не было места.

– Что это такое?! – вскричал сэр Джозеф, вскакивая с места. – Кто впустил этого человека?! Ведь это преступник, только что вышедший из тюрьмы! Мистер Фиш, будьте столь добры…

– Одну секунду, – сказал Ферн, – одну секунду! Миледи, в этот день Нового года, который является также и днем вашего рождения, разрешите мне произнести несколько слов!

Миледи не могла не сделать вида, что просит за него, и сэр Джозеф с обычным для него величественным видом вновь опустился в кресло.

Посетитель в лохмотьях (так на нем все было изношено) обвел взглядом огромное общество и смиренно поклонился.

– Благородные дворяне! – произнес он. – Вы только что пили за здоровье рабочего! Взгляните теперь на меня!

– Я вижу перед собою человека, вышедшего из тюрьмы! – сказал Фиш.

– Именно так! Человека, вышедшего из тюрьмы, – повторил Ферн. – И это ни в первый, ни во второй, ни в третий, ни даже в четвертый раз.

Послышалось замечание мистера Филера, сказанное недовольным тоном, что быть в тюрьме четыре раза, значит, злоупотреблять своим правом в отношении других лиц среднего типа, и что он должен бы был стыдиться этого.

– Благородное дворянство, – повторил Ферн, – взгляните на меня. Вы видите, что я дошел до самого невозможного положения. Вы более не властны ни сделать мне зла, ни ухудшить моего положения, так как то время, когда доброе отношение, теплое слово могли принести мне столько хорошего, – прибавил он, ударяя себя в грудь и качая головою, – далеко унесено ветром вместе с благоуханием горошка и клевера. По крайней мере, дайте мне возможность сказать вам слово за них (он указал на рабочих, находившихся в зале), и так как вы находитесь все здесь в сборе, то выслушайте, ради них, хоть раз в вашей жизни настоящую правду!

– Я не думаю, чтобы здесь нашелся хоть один человек, желающий выбрать его посредником между нами и поселянами, – сказал сэр Джозеф.

– Очень вероятно, сэр Джозеф; я без труда готов поверить вашим словам. Но это обстоятельство не только не умаляет значения и правды того, что я хочу сказать, но наоборот, еще более показывает необходимость выполнить мое решение. Я прожил в этом крае много лет. Отсюда вы можете видеть мою лачугу; вон за тем развалившимся забором. Сотни раз видел я, как прекрасные леди рисовали се на листах своих альбомов. Она, действительно, выходит очень живописной на рисунке, об этом я слышал не раз. Но, ведь, зато в ваших рисованных пейзажах не бывает дурной погоды и, очевидно, моя хижинка более подходит для модели рисунка, чем для жилища человека. А между тем, я жил в ней, провел в ней много лет! Но что это была за жизнь! Что за безотрадная тяжелая жизнь! Подумайте сами, представьте себе, что значит жить в подобной обстановке день за днем долгие годы!

Он говорил так, как в тот вечер, когда Тоби встретил его. Лишь голос его был какой-то более хриплый, тяжелый, временами дрожащий. Но в нем не было злобы, и редко-редко изменял он спокойному и серьезному тону, с которым передавал все эти обыденные факты своего существования.

– Несравненно труднее, чем вы это думаете, благородные господа, стать честным человеком, то есть тем, что обыкновенно понимается под этим словом, живя в подобной лачуге! Если мне удалось еще остаться человеком, не обратиться в животное, то это должно быть поставлено мне в заслугу. Я, конечно, говорю о прошлом. Теперь же, как я уже говорил, ничто не может быть сделано для меня. Я уже пережил то время, когда это было возможно!

– Я очень доволен, что этому человеку удалось проникнуть сюда и высказать все это, – сказал сэр Джозеф, обводя светлым взглядом окружающих. – Оставьте его в покое. Я вижу в этом предначертание свыше, пославшее его сюда живым примером! Я надеюсь, я верю, я искренне убежден, что пример этот окажет самое благотворное, самое благожелательное влияние на моих собравшихся здесь друзей!

– Кое-как я влачил свое существование, – после короткого молчания продолжал Ферн, – но с таким неимоверным трудом, что ни я, никто другой не в состоянии понять, как я не изнемог под его бременем. Не было случая, когда мое лицо могло бы проясниться, когда я мог бы мечтать об улучшении своей участи. Вы же, господа дворяне, вы, заседающие в различных советах, вам достаточно видеть озабоченное, измученное лицо человека, чтобы найти его подозрительным, «Я очень сомневаюсь, относительно благонадежности Ферна, – говорите вы друг другу, – надо следить за ним». Я не говорю, господа, что с вашей стороны такая осторожность странна; я лишь констатирую факт. И с этой минуты, с момента проявления вашего недоверия, чтобы Билл Ферн ни делал, чтобы ни предпринимал, чтобы ни говорил, чтобы ни думал – все это обращается в оружие против него же!

Олдермен Кьют, засунув свои большие пальцы в кармашки жилета и развалившись на кресле, с улыбкой прищурив глаза, рассматривал висящую на потолке люстру, как бы желая сказать: «Ну, вот мы и договорились. Я давно это предсказывал! Все те же вечные жалобы! Боже мой, как все это надоело! Ведь мы это уже наизусть знаем давным-давно!»

– Теперь, господа дворяне, – продолжал Билл Ферн, с внезапно покрасневшим свирепым лицом, протягивая вперед руки, – теперь посмотрим, как ловко ваши законы ловят нас в капканы и безжалостно травят, когда мы окончательно теряем силы в жизненной борьбе. Я старался устроиться, где только мог, и, в конце концов, обратился в бродягу! Сажайте же меня в тюрьму; пользуйтесь тем, что я вновь вернулся сюда! Срывая орехи в ваших лесах, я нечаянно обломал одну-две ветки орешника. С кем это не случалось? В тюрьму! Один из ваших лесничих встретил меня среди бела дня с ружьем в руках недалеко от садика. В тюрьму! Освободившись, естественно, я обругал его. В тюрьму! Срезаю я трость. В тюрьму! Съедаю упавшее яблоко или гнилую репу. В тюрьму! Возвращаясь оттуда, – а тюрьма ваша находится на расстоянии двадцати миль, – я протягиваю вам руки, моля о самой ничтожной помощи. В тюрьму! Наконец, городовой, стражник, кто бы он там ни был, встречает меня где бы то ни было за какой бы то ни было работою. В тюрьму! И все потому, что я бродяга, что я знакомая тюрьме пташка, что нет у меня иного приюта!

Олдермен глубокомысленно покачал головою, как бы желая сказать: «Что же! Это уж не такой плохой приют – тюрьма!»

– Не думайте, что я говорю все это с целью защитить себя. Кто же может возвратить мне свободу, восстановить мое доброе имя, вернуть мне мою ни в чем неповинную, племянницу? Все лорды и леди Англии не в силах сделать этого! Но, господа дворяне, когда вы будете иметь дело с другими подобными мне людьми, то беритесь с другого конца. Дайте нам из милосердия, пока мы лежим еще в колыбели, жилища более сносные. Дайте нам лучшую пищу, когда мы боремся за наше существование. Дайте более милостивые законы, чтобы вернуть нас с ложного пути на путь истины. Не стращайте нас вечно тюрьмой, не грозите всегда и всюду ею, как бы ни повернулись! Тогда за каждое доброе ваше начинание рабочий отплатил бы вам самой безграничной благодарностью, оценил бы его настолько, насколько это в силах человека! Сердце рабочего долготерпеливо, миролюбиво и доброжелательно! Но вы должны, прежде всего, вселить в его душу веру в себя, в правильность ваших законов! Теперь же, будь он погибшей развалиной, как я, или похожим на кого-нибудь из присутствующих здесь, душа его отвернулась от вас! Верните же его к себе, господа, верните, пока еще не поздно. Не дайте наступить для него дню, когда его измученный мозг перестанет понимать значение самой Библии. Слова ее станут для него словами, так часто звучавшими в моих ушах, когда я сидел в тюрьме:

Куда ты идешь?

Я не могу идти.

Где ты отдыхаешь?

Я не могу отдохнуть.

Твой народ – не мой народ; твоя вера – не моя вера; твой Бог – не мой Бог!

Внезапное волнение и движение охватило всех присутствующих. Тоби даже показалось, что несколько человек поднялось со своих мест, чтобы выгнать Ферна, чем он и объяснил внезапное движение и шум. Но в тоже мгновение он увидел, что и зала, и все находившиеся в ней исчезли. И перед ним была опять его дочь, опять за работой, но в еще более жалкой нищенской обстановке; около нее не было теперь Лилиан.

Пяльцы, на которых Лилиан работала, были отложены в сторону и чем-то прикрыты; стул, на котором она обыкновенно сидела, был обернут к стене. В этих всех кажущихся мелочах заключалась целая повесть, точно так же, как и на поблекшем от страха лице Мэг! Увы, эту грустную повесть слишком ясно можно было прочесть.

Мэг работала, не поднимая глаз, пока уже не стемнело так, что нельзя было видеть стежков. Когда наступила полная темнота, она зажгла свою жалкую лампочку и вновь принялась за работу. Ее старый отец, с любовью и тоскою смотревший на нее, оставался невидимым ей. Как глубока, как сильна была эта любовь, было известно только Богу! Хотя Тоби и знал, что она не может слышать его, он безостановочно рассказывал ей нежным голосом о далекой прошлой жизни, о колоколах.

Поздно вечером, почти ночью, послышался стук в дверь. Мэг отворила. На пороге показался какой-то неопрятный, с потупленными в землю глазами, печальный, полупьяный человек с длинной всклокоченной бородой, растрепанный, но, тем не менее, сохранивший следы былой красоты и стройности.

Он не двигался с места, ожидая разрешения Мэг войти в комнату. Отступив шага два, Мэг остановилась, молча смотря на него глазами, полными скорби. Наконец желание Тоби исполнилось – перед ним стоял Ричард!

– Могу я войти, Маргарита?

– Да, войди!

Если бы Тоби раньше не узнал в этом человеке Ричарда, не узнал его, пока тот не проронил ни одного слова, то теперь, слыша его сиплый, прерывающийся голос, он не мог бы и предположить, что Ричард мог так говорить!

В комнате было всего два стула. Мэг дала ему свой и приготовилась слушать его, стоя на некотором расстоянии от него.

Ричард сел, уставившись тупым, рассеянным взглядом в пол, улыбаясь какой-то жалкой бессмысленной улыбкой. Он казался до такой степени опустившимся, до такой степени безнадежно махнувшим на себя рукой, до такой степени погибшим, что она закрыла лицо руками и отвернулась от него, чтобы скрыть от него охватившее ее отчаяние. Вызванный из оцепенения шелестом ее платья или другим незначительным шумом, Ричард поднял голову и заговорил с таким видом, будто только что вошел:

– Все еще за работой, Маргарита? Как ты, однако, трудишься. Всегда так поздно?

– Да, обыкновенно.

– И начинаешь рано утром?

– Рано утром.

– Так и она мне говорила. Кроме того, она говорила, что ты никогда не устаешь или, по крайней мере, никогда не показывала усталости все время, пока вы жили вместе, даже тогда, когда бывала совершенно изнурена и работой, и голодом. Да, впрочем, я тебе это говорил уже в последний раз, как был у тебя.

– Да, – ответила она, – и я просила тебя никогда больше не говорить со мной об этом. И ведь ты мне тогда торжественно обещал исполнить мою просьбу, Ричард.

– Торжественно обещал! – возразил он с идиотским смехом и тупым взглядом. – Торжественно обещал! Конечно, торжественно обещал!.. Но что же мне делать, Маргарита? – после довольно продолжительного молчания, как будто вдруг проснувшись, проговорил он, с внезапно охватившим его оживлением. – Как поступить мне? У меня сил больше не хватает. Она опять приходила ко мне.

– Опять! – воскликнула Мэг. – Она так много думает обо мне! Она опять приходила?

– Раз двадцать, – сказал Ричард. – Она просто преследует меня, Маргарита. Она ходит за мной по улицам и все сует мне в руки вот это. Я слышу ее шаги, когда работаю (положим, это случается не часто) и не успеваю повернуть головы, как в ушах моих раздается ее шепот: «Ричард, не оборачивайтесь; ради всего святого, передайте ей это». Она мне приносит его на дом, присылает в письмах. Приносит ко мне на дом; кладет на порог двери. Что могу я поделать? Взгляни на это!

И с этими словами он показал Мэг небольшой кошелек, который он держал в руках, позвякивая лежащими в нем монетами.

– Спрячь его! – сказала Мэг. – Спрячь его! Когда опять увидишь ее, Ричард, скажи ей, что я люблю ее всей душою; что никогда не засыпаю, не благословив ее мысленно, не помолившись за нее. Что во время моей долгой одинокой работы, я всегда думаю о ней, что и днем, и ночью я не разлучена с ней. Что, если завтра придет моя смерть, последней моей мыслью будет она. Но я не могу видеть этих денег!

Он медленно отвел свою руку с зажатым в ней кошельком и проговорил с серьезностью пьяницы:

– Я говорил ей все это, не раз говорил, и так ясно, как только возможно. Сколько раз я относил этот кошелек обратно и оставлял его там. Но когда она в последний раз пришла ко мне, и стояла передо мной лицом к лицу, что мог я сделать?

– Ты видел ее?! – воскликнула Мэг. – Ты ее видел! О, Лилиан, моя дорогая дочь!

– Я ее видел, – продолжал Ричард, не отвечая прямо на вопрос Мэг, а преследуя течение собственных мыслей. – Она стояла передо мной, вся дрожащая. «Как выглядит она, Ричард? Говорит ли она когда-нибудь обо мне? Похудела ли она? Кто сидит за столом на моем месте? Не сожгла ли она пяльцы, на которых когда-то обучала меня работать, Ричард?» Вот что она говорила мне тогда, стоя передо мною, – повторил Ричард.

Мэг подавила рыдания, с глазами, полными слез, склонилась она к нему, боясь проронить слово.

С руками, опущенными на колени, нагнувшись вперед и смотря на пол, как будто на нем было неясно написано все то, что он говорил, Ричард продолжал свой рассказ:

– Она говорит: «Ричард, я очень низко пала, и тебе легко понять, как я страдала, когда мне возвращали этот кошелек обратно, после того, как я сама решилась принести его к тебе. Но ты ее любил когда-то, даже нежно, если я не ошибаюсь. Вас всячески старались разъединить; опасения, ревность, сомнения, оскорбленное самолюбие отдалили тебя от нее. Но ты все-таки продолжал любить ее, если память мне не изменяет…» И это правда, – прервал он сам себя, – это так было всегда! «О, Ричард, если ты ее когда-нибудь любил, если ты сохранил воспоминание о том, что было и потеряно теперь навсегда, то отнеси это еще раз к ней! Попробуй еще один раз! Скажи ей, как я просила тебя и умоляла! Скажи ей, как искренне прижималась я к твоему плечу, где должна была находиться ее голова, если бы она стала твоею женой; скажи ей, как я унижалась перед тобою, Ричард. Скажи ей, что ты смотрел мне в лицо, и что вся красота его, которой она когда-то так любовалась, бесследно исчезла, и что ее заменили похудевшие, поблекшие, бледные щеки, вид которых заставил бы ее рыдать. Передай ей все это и попробуй еще раз отдать ей этот кошелек. Сердце ее не решится вновь вернуть мне его!»

Он сидел, как в бреду повторяя последние слова. Вдруг он встрепенулся и встал, сказав:

– Ты все-таки не возьмешь его, Маргарита?

Она встряхнула головою, моля его оставить ее.

– Доброй ночи, Маргарита.

– Доброй ночи.

Ричард оглянулся, чтобы еще раз взглянуть на нее, пораженный ее отчаянием, а быть может, и охваченный жалостью к самому себе, звучавшей в ее голосе. Это было быстрое, мимолетное движение, и на секунду все его существо озарилось светом его юности! Через мгновение он уходил таким же, каким пришел. Этот кратковременный проблеск, это слабое отражение навсегда угасшего пламени, казалось, не могло более поднять его с той глубины, в которую он погрузился.

Никакие ощущения, никакие страдания, никакие муки, переживаемые Мэг и нравственно, и физически, не могли остановить ее работы, которая должна была быть сданной к сроку. Поэтому она вновь принялась за нее с удвоенным рвением и прилежанием. Пробила полночь, а она все продолжала работать. Была холодная ночь, и Мэг часто отрывалась от работы, чтобы поправить жалкий огонь камина. Как раз когда она стояла возле огня, куранты пробили половину первого и раздался легкий удар в дверь. И ранее, чем Мэг успела спросить себя, кто может быть этот столь поздний гость, дверь раскрылась.

О, молодость! О, красота! Как бы счастливы вы ни были, не отверните вашего взора от этого! О, молодость! О, красота! Благословенно все, до чего касается рука ваша, совершенствующая все созданное Творцом! Взгляните сюда!

Мэг увидела входящую и с безумным криком: «Лилиан! Лилиан!» – бросилась к ней.

С быстротой молнии Лилиан опустилась перед нею на колени, судорожно хватаясь за платье Мэг.

– Встань, дорогая! Встань, Лилиан! Милая моя дочь!

– Нет-нет, никогда больше, Мэг, никогда! Здесь! Здесь! У ног твоих, прижавшись к тебе, хочу я чувствовать на лице своем твое дорогое дыхание!

– Милая, Лилиан! Возлюбленная моя девочка! Дитя моего сердца! Нет, любовь матери не могла бы быть нежнее моей. Пусть голова твоя отдохнет на моей груди!

– Никогда больше, Мэг, никогда больше! В первый раз, когда я любовалась лицом твоим, ты на коленях стояла передо мною. Я теперь хочу на коленях умереть у твоих ног здесь! Дай мне умереть здесь!

– Мы опять будем жить вместе, снова будем вместе работать, вместе надеяться и вместе умрем!

– Поцелуй меня, Мэг! Обними меня! Прижми меня к своему сердцу! Взгляни на меня с любовью, но не поднимай меня! Оставь меня тут! В последний раз смотрю я на твое дорогое и любимое лицо!

О, молодость! О, красота! Как бы вы ни были переполнены счастьем, взгляните сюда! Верные заветам вашего Творца, смотрите сюда!

– Прости меня, моя дорогая, дорогая, Мэг! Я знаю, я вижу, что ты простила меня, но скажи мне это, Мэг! Я хочу, чтобы ты мне это сказала, моя дорогая Мэг!

И она сказала ей это, коснувшись губами губ и щек Лилиан и обнимая ее. Она увидала, что сердце Лилиан разбито.

– Да снизойдет на тебя, благословение Божие, моя милая Мэг. Еще один поцелуй, только один! Он также разрешил ей прильнуть к его стопам и обтереть их своими волосами! О, Мэг! Сколько сострадания! Сколько милосердия!

Когда она умирала, тень ребенка, чистая и радостная, вновь приблизилась к старику Тоби и, коснувшись его рукою, увлекла его.