Одержимый

Разговор с привидением

I

Дар полученный

Все так говорили.

Я отнюдь не утверждаю, что все непременно должны говорить правду. Все, по моему мнению, могут часто говорить и вздор. Общий опыт веков и народов доказывает очевиднейшим образом, что все иной раз отличались такой отчаянной чепухой, в которой самые премудрые мужи не доискивались никакого толка. А случается и то, что все действительно говорят правду; только уж всегда в этом правиле бездна исключений, как выражается в старинной английской балладе бесплотный дух Джильса Скроджинса.

Страшное слово «дух» пробуждает в моей душе некоторые воспоминания.

Все говорили, что он – чернокнижник, знакомый с целым полчищем духов. Все, на этот раз, говорили правду, истинную правду.

Кто бы, увидев его впалые щеки, провалившиеся яркие глаза, его чахлую фигуру, втиснутую в черное платье самого угрюмого, хотя безукоризненного покроя, его всклоченные волосы, растрепавшиеся по лицу, подобно скомканной морской траве – как будто всю свою жизнь был он пустынною скалою, о которую вдребезги разбивались бурные волны из кипучей бездны человечества – кто бы, одним словом, увидев его, фантастического с ног до головы, не пришел к разумному заключению, что он – чернокнижник, чародей или, пожалуй, выходец того света?

Кто бы, всмотревшись в его физиономию, задумчивую, угрюмую, пасмурную, никогда и нигде ни на одно мгновение не просветленную лучом радушия или улыбки, физиономию рассеянную и озабоченную, постоянно обращенную к прошедшим временам, местам и лицам – как будто в тайнике души без умолку звучали отголоски старых образов и впечатлений – кто бы не сказал, что эта физиономия принадлежит чародею?

А кто бы, слушая его голос, басистый, тихий, всегда ровный, важный, проникнутый естественной полнотой и мелодией, которую он как будто противопоставлял хаосу собственной души, кто бы не сказал, что этот голос принадлежит человеку, у которого под командой тысячи демонов!

И этот голос раздавался в таинственной храмине, служившей вместе лабораторией и библиотекой; потому что он, как гласила стоустая молва, был муж ученый, славный химик и профессор, и к нему каждодневно обращались группы жадных глаз и ушей учеников.

И был он чуден и загадочен, особенно в зимнюю ночь, когда заседал в своей храмине одинокий, окруженный травами, зельями, инструментами и книгами, при свете затененной лампы, которая висела на стене как чудовищный таракан, неподвижный в толпе фантастических призраков, возникавших от мерцания огня на хитрых субъектах и объектах! И эти призраки, замкнутые в стеклянных пузырях, трепетали и дрожали при одном прикосновении своего всесильного владыки, который мог, когда вздумается, их соединить, разъединить уничтожить, изменить или возвратить их составные части пару и огню.

И кто бы, еще раз, посмотрев на него в ту пору, когда он, по окончании своей работы, безмолвный как мертвец, но с чахлым ртом, открытым для произнесения кабалистической речи, сидит, задумавшись, перед заржавленной решеткой и красным огнем – кто бы не сказал, что этот человек – чернокнижник, и что в храмине его, под каждым углом и закоулком, виляют и снуют сонмы разнородных чертенят?

Или нет у вас никакой фантазии, или вы должны согласиться вместе со мною, что этот человек жил в заколдованном доме, на заколдованной почве.

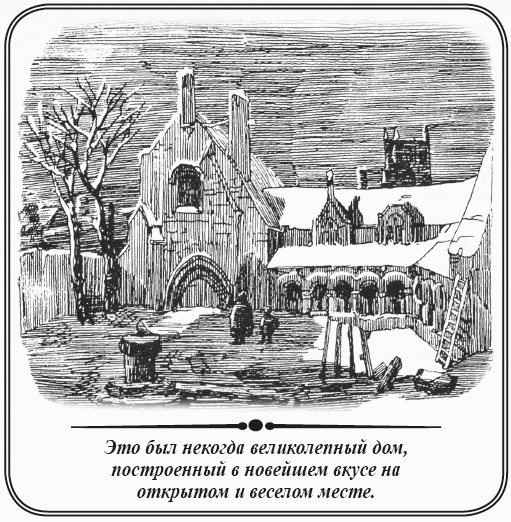

Его уединенное, своеобразное жилище, составляло ветхую отдаленную часть старинного казенного здания, подаренного студентам на вечные времена. Это был некогда великолепный дом, построенный в новейшем вкусе на открытом и веселом месте. Но теперь стоял он, как образчик обветшалого каприза забытой архитектуры, окуренный и омраченный едкой копотью времен и непогод, стиснутый со всех сторон новыми постройками великого города, задушенный наподобие старого колодезя кирпичами и камнями. По всем четырем углам он втиснулся и съежился в глубоких ямах, образовавшихся от улиц и зданий, которые, с течением времени горделиво поднялись даже выше его труб. Его старые почтенные деревья терпели наглую обиду от соседнего дыма, который в сырую пасмурную погоду благоизволил снисходить к низменным пространствам. Его лужайки, некогда цветущие и зеленые, отчаянно боролись с заплесневелой почвой, утратившею растительную силу. Его безмолвные тротуары давным-давно отвыкли от следов человеческой ноги, даже от наблюдения человеческих глаз, кроме весьма редких случаев, когда какой-нибудь рассеянный зевака склонял свое лицо из верхнего мира, любопытствуя узнать, как тут очутилось это странное захолустье. Его солнечные часы завяли в небольшом кирпичном углу, куда не заглядывало солнце в продолжение столетий, и куда в награду за такое пренебрежение забирался снег, лежавший здесь по целым неделям в такую пору, когда во всех других местах не было для него никакого приюта. Восточный ветер, пронзительный и резкий, без умолка шипел и жужжал здесь как волчок в такое время, когда во всех других местах было тихо и покойно.

И до самой сердцевины, от дверей и до камина, было пустынно и уныло жилище ученого мужа, ветхое и скаредное, но еще крепко державшееся на своих бревнах, изъеденных червями. Крепкий старинный пол, круто покатый до огромной каминной дубовой полки, старинный потолок, старинная форма окон и каминов, еще гордо противопоставляли себя новейшим изобретениям архитектурных затей. Все здесь тихо, безмолвно, мертво, и в то же время все оглашается громким эхом, как скоро прозвучит отдаленный голос, или захлопнется дверь на своих дебелых крючьях. И громкое эхо не ограничивается только низкими переходами и пустыми комнатами, но гремит и дребезжит до тех пор, пока не угомонится в тяжелом и удушливом воздухе забытого склепа, где нормандские своды наполовину погребены в земле.

Если бы вы заглянули в храмину ученого мужа и посмотрели на него перед наступлением ночи, в глухую зимнюю пору…

Когда ветер с закатом солнца дико начинал завывать вокруг всего пустынного жилища. Когда темнело и омрачалось так, что формы предметов становились нераздельными и тусклыми, хотя еще не совершенно исчезали в окружавшем мраке. Когда робкие сестры подле камина начинали замечать на пылающих углях гримасы и дикие фигуры, горы и бездны, засады и группы вооруженных солдат. Когда усталые толпы на улицах склоняли свои головы, и спешили укрыться от свирепевшей непогоды. Когда особы, застигнутые ею, смиренно прижимались к сердитым углам, где хлопки талого снега залепляли их глаза, набивались в уши, колотили по щекам. Когда окна частных домов запирались наглухо, и комнаты согревались разведенным огнем. Когда шумные неугомонные улицы освещались газом. Когда запоздалые пешеходы, промоченные до костей, заглядывали на огонь, пылавший в кухнях, и острили свой аппетит благовонным запахом горячих обедов.

Когда путешественники на открытом поле, дрожащие от пронзительного холода, тоскливо посматривали на мрачные ландшафты. Когда моряки на бурном море, скорчившись и вытягиваясь на оледенелых реях, страшно качались над ревущим океаном. Когда маяки на мысах и скалах торчали одиноко, неусыпно бодрствуя на своих постах, как будто для того, чтобы подманить морских птиц, которые, набросившись грудью на их тяжелые фонари, падали замертво на острые камни. Когда маленькие читатели волшебных сказок при тусклом свете лампы дрожали всем телом, воображая себе Кассима Бабу, изрезанного и запрятанного в погребе безжалостными разбойниками, или томились неопределенным предчувствием, что вот того и гляди гадкая старушонка с костылем выскочит из сундука в спальне купца Абудаха и заберется как-нибудь в их собственную спальню.

Когда в уединенных селах последнее мерцание дневного светила исчезало по краям аллей, и деревья, образуя свод своими вершинами, стояли угрюмо, мрачно, понуро. Когда в рощах и парках высокий мокрый папоротник и разопрелый мох, и упавшие листья, и древесные пни терялись и пропадали для зрения в массах непроницаемой тени. Когда туманы поднимались из озера, болота и реки. Когда свечи в старых зáмках и на уединенных фермах приветливо выглядывали из окон. Когда мельница останавливалась, слесарь и колесник запирали свои мастерские, шоссейные заставы опускали свой шлагбаум, плуг и борона оставались покинутыми на угрюмых полях, а пахарь и его телега возвращались домой, и бой колокола на церковных часах начинал отзываться протяжным гуденьем, и калитка на кладбище задвигалась крепким засовом.

Когда сумрак отовсюду начинал выпускать мрачные тени, вырвавшиеся на волю из дневной тюрьмы, и зароившиеся теперь подобно несметным полчищам привидений. Когда они зашмыгали по углам человеческих жилищ и выглядывали из-за полуотворенных дверей; когда получили в полное владение опустелые дома, заплясали на полу, на потолке и на стенах жилых покоев, между тем как огонь хрустел и трещал в затопленных каминах. Когда они фантастически издевались над фигурами домашних предметов, делая из няньки ведьму, превращая в чудовище деревянную лошадку, устрашая маленького ребенка его собственной тенью. Когда щипцы на очаге принимали форму растопырившего пальцы гиганта, жадно обнюхивающего английскую кровь с очевидным намерением измолоть себе на ужин английские кости.

Когда эти угрюмые тени пробуждали в душах стариков и старух другие мысли, другие образы и видения. Когда они выдвигались из своих убежищ, принимая давно прошедшие формы образов и лиц, вызванных из могил, из гробов, из глубокой-глубокой бездны, где сливались нераздельно призраки фантастического и действительного мира.

Когда он, как сказано, сидел в своем кресле подле камина. Когда тени перед ним перепрыгивали с места на место, вместе с разгоравшимся или погасавшим огнем. Когда он своими телесными очами не обращал на них никакого внимания и неподвижно смотрел на огонь.

Тогда бы вам посмотреть на него!..

Когда звуки, появившиеся вместе с тенями и выбежавшие из своих сокровенных мест при сумрачных призывах, казалось, еще больше углубляли тишину вокруг него. Когда ветер гудел в трубе и с ревом пробирался в щели порожних комнат. Когда снаружи старые деревья ломились и качались так, что старый плаксивый грач, не смогший уснуть в эту ночь, протестовал по временам слабым, сонливым и хриплым вскрикиванием: «кар-кар». Когда окно дрожало, флюгер на кровле башни испускал жалобные стоны, и часы под флюгером извещали плачевным звоном, что еще и еще четверть миновалась.

Когда, наконец, постучались в дверь, и этот стук пробудил его от могильной думы.

– Кто там? – сказал он. – Войдите.

Без сомнения, никакая фигура не облокотилась на спинку его кресел, и никакое лицо не заглядывало к нему через плечо. Достоверно известно, что никакая нога не прикасалась к полу, когда он поднял свою голову и начал речь. В комнате не было зеркала, где бы его собственная фигура могла отбросить свою тень. И, однако, Нечто зашевелилось и вошло.

– Боюсь, сударь, уж не будет ли поздно немного, – сказал с озабоченным видом молодой человек, приотворяя дверь ногою, чтобы впустить собственную особу с деревянным подносом, который был в его руках. Через минуту он и поднос пробрались вовнутрь комнаты, не произведя ни малейшего шума. – Осмелюсь доложить вам, сударь, что миссис Вильям так часто вылетала сегодня…

– На крыльях ветра? Не мудрено, ветер сильный.

– Да, сударь, на крыльях ветра, как сами изволите знать. И уж насилу-то она, по милости Божией, воротилась домой. Ваша правда, мистер Редло, на крыльях ветра. Точно так-с.

Тем временем он разостлал на столе скатерть, поставил поднос с приготовленным обедом, и принялся зажигать лампу, помешав наперед дрова и угли в камине. Лампа разгорелась, и яркий свет быстро распространился по всей комнате. Казалось, благодатная перемена в угрюмой храмине произошла единственно от появления его свежего красного лица, искрившегося здоровьем и довольством,

– Миссис Вильям, скажу я вам, частенько имеет дело со всеми стихиями земными. Ведь она, сударь, не выше стихий?

– Не выше, – отвечал мистер Редло лаконическим тоном.

– Я так и думал, и вот, видите ли, ей частенько приходится барахтаться в земле. Прошлое воскресенье, например, было грязно и мокро, а она ушла со своей золовкой пить чай. Задача была такого рода: пробежать целую версту, не испачкав платья и даже не загрязнив ног. Миссис Вильям иной раз летает даже по воздуху, как, например, однажды, когда приятельница уговорила ее покачаться на качелях на Пекгемской ярмарке, и от этой забавы закружилась у нее голова, как на пароходе. Миссис Вильям летает иной раз на крыльях огня, и вот еще недавно, когда сказали, что загорелся дом ее матери, она пронеслась без оглядки две мили в своем ночном чепце. Миссис Вильям также летает по воде: на этих днях молодой ее племянник, Карл Суиджер младший, мальчишка лет двенадцати, посадил ее в лодку, да и заехал в такую трущобу, откуда насилу их вытащили. Но уж я вам скажу, насчет стихий распространяться нечего. Надобно освободить миссис Вильям от всяких стихий, чтобы убедиться в твердости ее характера.

Молодой человек приостановился в ожидании ответа, и через минуту получил кратчайший ответ:

– Да!

– Да, сударь, иначе и быть не может. Конечно – да! – сказал мистер Суиджер, продолжая свои гастрономические приготовления. – Ведь уж с этим никто не станет и спорить. И сам я всегда говорю то же. И как много расплодилось Суиджеров на белом свете!.. Перец… Ведь вот, примером будучи, отец мой – седой надзиратель и страж сего заведения. Ему уже восемьдесят семь лет. Кто же он, как не Суиджер?.. Ложка.

За минутным молчанием последовал ответ, терпеливый и отвлеченный:

– Справедливо, Вильям.

– Да, сударь, – сказал мистер Суиджер. – И сам я всегда говорю то же. Он, то есть, старик Суиджер, есть в некотором роде древесный пень!.. Хлеб… Если пойдете, сударь, дальше, сейчас доберетесь до его наследника, то есть до моей недостойной особы… Соль… И до миссис Вильям, супружницы моей. Разве мы оба не Суиджеры?.. Ножик и вилка!.. Спуститесь еще ниже, и вы переберете всех моих братьев с их чадами и домочадцами. Все они Суиджеры, все до единого. Ну, а что касается до тетушек, дядюшек, двоюродных, троюродных, все ниже и ниже до несметного числа колен и степеней… То есть, я вам скажу… Стакан… Если все Суиджеры сцепятся руками друг за друга, это будет, так сказать, кольцо, обведенное вокруг всей Англии!

Не получив на этот раз никакого ответа, мистер Вильям подошел к ученому мужу и притворился, будто случайно стукнул по столу графином для пробуждения его внимания. Затем он продолжал опять, как будто его совесть была успокоена удовлетворительным ответом.

– Да, сударь! И сам я всегда говорю то же. Миссис Вильям и я часто об этом рассуждали. Ведь вот, говорим мы, Суиджеров так много… Масло!.. В самом деле, сударь, отец мой, если взять в расчет, уже огромная фамилия сама по себе… Судок!.. И право хорошо, что у нас еще нет детей, хотя миссис Вильям иной раз думает иначе… Готовы ли вы, сударь, кушать курицу с картофелем?.. Миссис Вильям, когда я был в швейцарской, сказала, что она явится минут через десять.

– Я совсем готов, – сказал ученый муж, как будто пробуждаясь ото сна и начиная ходить взад и вперед.

– Миссис Вильям, сударь, опять была при этом! – сказал швейцар, разогревая тарелку у камина и затеняя ею свое лицо.

Мистер Редло приостановился, и по его лицу проскользнуло выражение участия.

– И сам я, сударь, всегда говорю то же. Она уж сделает это. В груди миссис Вильям кипит, так сказать, материнское чувство, и нужен простор для этого чувства.

– Что она сделала?

– Да чего, сударь, ведь вашей милости небезызвестно, что она в некотором роде мать для всех молодых джентльменов, которые с разных сторон собираются на ваши курсы в это древнее заведение… Удивительно, однако, как фарфор раскалился от жара, а ведь на дворе прежестокий мороз!

Он повернул тарелку другой стороной к огню.

– Ну? – сказал мистер Редло.

– Вот я и сам говорю то же, – возразил мистер Вильям, разговаривая через плечо. – Иначе, разумеется, быть не может. Все наши студенты смотрят на миссис Вильям с такой же точки зрения. Каждый день в продолжение ваших лекций они один за другим пробираются в швейцарскую и непременно о чем-нибудь беседуют с моей женой. Толкуя между собой, они, как я слышал, называют ее мадам Суидж. Да ведь в этом, собственно, беды нет никакой, только бы не терялось уважение. Что такое имя? Легкий способ отличать одну особу от другой, и больше ничего. Я всегда держался такого мнения, и гораздо лучше, если мою жену будут знать по ее характеру и личным достоинствам, а насчет имени толковать нечего, хотя, разумеется, по правилу, следует ее называть миссис Суиджер. Пусть, однако, будет она Суидж, Уидж, Бридж… Ведь вот до чего добрался! Бридж значит мост. Так неужели, с вашего позволения, назовут ее со временем Лондонским мостом или Висячим мостом?..

И сделав этот энергический вопрос, он немедленно поставил тарелку на стол, обнаруживая живейшую уверенность, что кушанье разогрето до высочайшей степени совершенства. В эту минуту вошла в комнату прославленная им особа с фонарем и другим подносом в руках. За ней мерным шагом следовал почтенный старец с длинными седыми волосами.

Миссис Вильям точь-в-точь как и мистер Вильям, была простенькая невинная особа, замечательная, прежде всего, тем, что на ее мягких щеках игриво отражался веселый багрянец форменного жилета ее супруга. Но между тем, как черные волосы господина Вильяма, по обыкновению, стояли дыбом на его голове и, казалось, притягивали кверху его глаза в изъявление усердной готовности на всякие услуги; темные каштановые волосы миссис Вильям были тщательно разглажены и причесаны, что, однако, не мешало им с привлекательным эффектом волноваться из-под ее красивой шляпки. Между тем, как панталоны мистера Вильяма по какой-то необузданной прихоти всегда упрямо поднимались на высоту за его щиколотки; цветущие подолы миссис Вильям, красные и белые, как ее собственное личико, были так застенчивы, что даже ветер, сильно поддувавший из дверей, не решался потревожить их девственных складок. Между тем, как его фрак с непостижимым упорством оттопыривался всегда от галстука и груди; маленький корсет миссис Вильям был так нежен, мал и даже сладостен, что казалось, в случае нужды она могла найти в нем покровительство и защиту от грубейших сорванцов. У кого бы достало духа растревожить огорчением или страхом эту спокойную грудь, или заставить ее волноваться при мысли о стыде! Безмятежный ее покой казался сном невинного младенца, и кто бы осмелился потревожить этот сон!

– Минута в минуту, как сказала, душечка ты моя! – начал нежный супруг, принимая от нее поднос. – Я так и ожидал. Миссис Вильям, сударь, к вашим услугам… Сегодня что-то одичал он еще больше, – продолжал он шепотом, наклонившись к уху миссис Вильям.

Выступая, как пава, тихо и плавно, миссис Вильям принялась расставлять принесенные блюда, между тем как ее супруг суетился и бренчал тарелкой, готовясь поставить соусник на стол.

– Что это в руках у старика? – спросил мистер Редло, усаживаясь за свою одинокую трапезу.

– Остролистник, сударь, – отвечал нежный голос миссис Вильям.

– Точно так, сударь, остролистник, я и сам так думал, – подтвердил мистер Вильям, стукнув энергично тарелкой. – Ягоды как нельзя лучше идут к этому времени… Горячий соус!

– Опять пришли святки, опять и опять прошел год! – воскликнул химик с глубоким и тяжелым вздохом. – Новые лица, новые фигуры еще раз должны увеличить сумму воспоминаний, вырабатываемых с каждым днем для нашего мученья до тех пор, пока смерть не перемешает всех идей, не перепутает всех понятий… Так-то, Филипп! – продолжал он, возвысив голос и обращаясь к старику, который стоял в стороне, обремененный своею ношей.

В эту минуту подошла к нему миссис Вильям, срезала ножницами несколько ветвей и принялась украшать комнату, к очевидному удовольствию старика, смотревшего с умилением на эту церемонию.

– Пришел, сударь, по своему долгу, засвидетельствовать почтение вашей милости, – начал мистер Суиджер. – Следовало бы мне сначала объявить об этом; но вы знаете, мистер Редло, подобает молчать темному человеку, если с ним не говорят. Веселых святок вашей милости и счастливого Нового года. Даруй вам Боже многие, многие лета! Я вот, видите ли, сам прожил много лет, но не откажусь еще прожить десятка три с походцем. Ха, ха, ха! Мне уже восемьдесят семь!

– Много ли было у тебя счастливых и веселых годов в жизни? – спросил профессор.

– Довольно, сударь. Все было весело и счастливо.

– Его память не ослабела от времени? – спросил мистер Редло, обращаясь к его сыну.

– Ни на столько, сударь! – отвечал тот, указывая на крошечную оконечность своего пальца. – Я вот и сам всегда говорю то же. Свет еще не производил такой памяти, как у моего отца. Это, скажу я вам, чудодейственный старичище в целом мире. Он даже не понимает, что такое забывать. Вот точнехонько с этим замечанием я обращаюсь всегда к миссис Вильям, если вам угодно мне поверить, милостивый государь.

Все эти слова сопровождались энергическими и решительными жестами, устранявшими всякую возможность противоречия. Мистер Суиджер самодовольно кивнул.

Химик отодвинул тарелку, вышел из-за стола, прошелся раза два по комнате и остановился перед стариком, продолжавшим умильно смотреть на ветку остролистника в своей руке.

– О чем задумался, старик? Много, без сомнения, старых и новых годов напоминает тебе эта ветвь. Не так ли?

– О, да, сударь, много, очень много! – сказал Филипп, пробуждаясь от своей задумчивости. – Мне уже восемьдесят семь!

– Годы твои были веселы и счастливы, старик? – спросил химик, понизив голос.

– Веселы и счастливы, сударь, все – от первого до последнего! – отвечал Филипп, протягивая свою руку над уровнем колена и обращая почтительное внимание на своего собеседника. – Я очень хорошо помню свои первые ребяческие святки. Начались они холодным солнечным днем, и какая-то особа… То была моя мать, как после мне сказали. И вот как будто сейчас смотрю я на нее, хотя не могу сказать, на что похоже было ее благодатное лицо… Она захворала, Бог с ней, и умерла в те святки… Так вот, говорю я, матушка тогда сказала мне, что эти деревья посажены для птиц. А неразумный мальчуган – то есть это я сам, сударь, вы понимаете – воображал, что у птиц глаза так светлы оттого, что ягоды, на которых они жили в зимнее время, были тоже светлы. Это я очень помню, сударь, хотя мне восемьдесят семь!

– Веселы и счастливы! – восклицал ученый муж, рассматривая своего собеседника с улыбкой сострадания. – И ты все хорошо помнишь, старик?

– Как же, сударь, помню, хорошо помню. Первые мои годы прошли в школе; веселые годы, и я резвился на славу. Был я тогда дюжий парень, мистер Редло, и если вы мне поверите, никто лучше меня не играл в мяч, по крайней мере, миль на десять кругом. Где мой сын, Вильям?.. Ведь тогда, Вильям, ты знаешь, никто за мной не мог угнаться миль на десять кругом?

– Точно так, батюшка, я и сам говорю то же, – отвечал сын скороговоркой и с большим почтением, – Ты, батюшка Суиджер, краса и честь обширнейшей фамилии!

– Господи помилуй! – сказал старик, потряхивая головой и обратив опять пристальный взгляд на ветку. – Вильям, понимаете, мой младший сын…Сидели, бывало, я и его мать многие лета между нашими детьми. Мальчики, девочки, подростки и младенцы окружали нас спереди и сзади. Светлые их личики сияли как вот эти ягоды, и радовали нас обоих. Теперь уж из них нет многих; нет и матери их. Старший сын, первенец наш и ее любимец, упал очень низко. Но еще раз я вижу их всех живыми, здоровыми, цветущими, как в те былые дни, и притом, благодарение Богу, я могу их видеть невинными, как ангелов небесных. Это для меня благодать в восемьдесят семь лет!

Проницательный взгляд, следивший до сих пор за всеми изменениями в чертах его старческого лица, начал постепенно опускаться на землю.

– Когда мои дела, – продолжал старик, – поиспортились от злых людей, и я в первый раз пришел на это место… А уж этому, я полагаю, будет лет пятьдесят… Где мой сын Вильям? Ведь уж этому больше пятидесяти лет, Вильям?

– Я так же думаю, батюшка, – отвечал сын со своею обычною почтительностью. – Дважды нуль – нуль, дважды пять – десять, итого – целая сотня.

– Как приятно было узнать в ту пору, – продолжал старик, проникнутый очевидным удовольствием при мысли об этом знании, – что один из наших основателей, или, выражаясь правильнее, один из ученых джентльменов, который при королеве Елизавете содействовал основанию этого заведения, приказал в своем завещании особенным пунктом, чтобы мы каждый год в день Рождества Христова запасались остролистником для украшения стен и окон. Было что-то дружелюбное и братское в этом распоряжении. Тогда был я еще новичок в этом месте, и первый еще раз участвовал в этой рождественской церемонии. Мы полюбили даже его портрет, что висит в той комнате, которая прежде называлась большой столовой. Теперь уж там не кушают больше с тех пор, как наши бедные десять джентльменов променяли казенные обеды на годовое жалованье. Сановитый был джентльмен с длинной бородой, с манжетами вокруг шеи, и надпись была на его груди старинными английскими буквами: «Просвети, Боже, память мою!» Вы, конечно, все знаете о нем, мистер Редло?

– Я знаю портрет, о котором ты говоришь, Филипп.

– Уж как не знать вашей милости! Он висит над панелями с правой стороны, второй от края. Я хотел сказать, видите ли, что и моя память просветилась в некотором смысле. Каждый год обхожу я это заведение кругом. Точь-в-точь, вот как теперь, каждый год освежаю голые стены этими ветвями и ягодами, и это, так сказать, освежает мой голый старый мозг. Годы рождаются, молодеют, стареют, проходят, и каждые святки старый год сменяется новым на вечные времена. Теперь мне кажется, что Рождество нашего Господа сделалось днем рождения для всех правоверных христиан, каких только я знал, любил и уважал. А многих, очень многих я знал, потому что мне уж восемьдесят семь лет!

– Он был весел и счастлив! – бормотал про себя мистер Редло.

Комната вдруг странным образом начала темнеть.

– И выходит, милостивый государь, что накопилось в моей душе довольно воспоминаний разного сорта, – продолжал старый Филипп, причем здоровые его щеки покрылись яркой краской, и глаза засветились необыкновенным блеском. – Куда же девалась моя смирненькая Мышка? Болтливость в мои лета, говорят, непростительный грех, и мне еще надо обойти половину заведения, если только холод нас не заморозит или не поглотит тьма.

Смирненькая Мышка явилась перед ним со своим спокойным лицом и тихонько взяла его за руку, прежде чем он кончил эти слова.

– Пойдем, моя милая, – сказал старик. – Мистер Редло, кажется, не намерен садиться за стол, пока не замерзнут его блюда. Извините, сударь. Покойной ночи вашей чести, и еще раз весело вам встретить…

– Погоди! – сказал мистер Редло, усаживаясь за стол единственно для того, чтобы успокоить старого слугу. – Удели мне еще несколько минут. Вильям, ты хотел мне что-то рассказать о поступках своей прекрасной жены. Надеюсь, ей приятно будет услышать похвалы из твоих уст. Что ж это такое?

– Да оно, пожалуй, что и ничего, сударь, – возразил мистер Вильям Суиджер, смотря на свою жену с очевидным затруднением. – Миссис Вильям, вы понимаете, уставила на меня свои глаза.

– Разве ты боишься глаз миссис Вильям?

– Как это можно, сударь! – возразил мистер Суиджер. – Никак нет. Глаза моей жены вовсе не страшны. Смотрите, какая она добрая, милая!.. Я это тебе и в глаза говорю, Милли. Только теперь видишь ты… Ну, насчет его… Понимаешь? Глухой переулок.

Мистер Вильям, остановившись за столом позади ученого мужа, бросал на свою жену выразительно-убедительные взгляды, таинственно кивал головой и энергичным движением руки приглашал ее подойти к мистеру Редло.

– Ну, ведь ты понимаешь, моя милая, – продолжал мистер Вильям. – Там, за воротами, в Глухом переулке… Расскажи сама, душечка: ты ведь Шекспир в сравнении со мной. Глухой переулок, моя милая, ты знаешь… Студент.

– Студент? – повторил мистер Редло, подняв голову.

– Точно так, ваша честь! – вскричал мистер Вильям с живейшим одушевлением. – Именно я так и сказал. Речь идет о бедном студенте, что живет в Глухом переулке, и о нем-то вы должны услышать из уст самой миссис Вильям. Ну, моя милая, Глухой переулок…

– Я никак не думала, – начала Милли спокойным тоном, без всякой торопливости и замешательства, – я никак не думала, что Вильям вздумает вам рассказывать об этом предмете, иначе бы я не пришла сюда. Вильяму не было никакой надобности говорить, о чем его не просили. Молодой джентльмен, сударь, больной и бедный, очень бедный. Живет он одиноко, незнаемый никем, и его квартира – слишком низкая для джентльмена квартира – находится в Иерусалимском переулке. За болезнью он не мог отправиться домой на эти святки. Вот и все, милостивый государь.

– Как это я ничего о нем не слышал? – сказал химик, торопливо вставая с места. – Почему сам он не известил меня о своем положении? Больной! Подать мне шляпу и шинель. Бедный! Чей дом? Какой номер?

– Нет, милостивый государь, вы не пойдете, – сказала Милли, с решительным видом скрестив руки на груди.

– Не пойду?

– Да, милостивый государь, и нечего об этом думать.

– Что это значит?

– История, видите ли, очень простая, сударь, – сказал мистер Вильям Суиджер, делая откровенную и доверчивую мину. – Молодой джентльмен создан так, что никому из мужского пола не объявляет о своем положении. Миссис Вильям сумела приобрести его доверенность; но это совсем другая статья. Все молодые джентльмены поверяют свои секреты миссис Вильям и не скрывают от нее ничего. Мужчина, сударь, не добьется от него ни одного слова, но женщина, и притом миссис Вильям…

– Это отзывается благоразумием и деликатностью, Вильям, – сказал мистер Редло, наблюдая нежное и спокойное лицо молодой женщины, стоявшей подле него. И затем, положив палец на уста, он тайно опустил кошелек в ее руку.

– Час от часу не легче! – вскричала Милли, возвращая назад кошелек. – Нет, милостивый государь, об этом нечего и мечтать!

И тут же, несмотря на минутное волнение, она очень ловко и очень мило начала подбирать с пола листья, выпавшие из-под ее ножниц и передника, когда она приводила в порядок зеленые ветви.

Находя между тем, что мистер Редло продолжает на нее смотреть с изумлением и выражением сомнения, миссис Вильям, не прекращая своей хозяйственной деятельности, спокойно повторила свой отказ:

– Нет, милостивый государь, отложите всякие попечения на этот счет. Он сказал, что вам-то именно из всех людей в мире он не хочет сделать себя известным, и от вас-то именно ни за что на свете не примет никакого пособия, хотя он и студент вашего класса. Мне, может быть, не следовало говорить об этом, но я, конечно, могу положиться на вашу скромность.

– Почему же он так сказал?

– Этого я сама не знаю, – сказала Милли после минутного размышления. – Большой догадливостью я никогда не отличалась, вы это знаете, и притом мое дело – быть для него полезной в хозяйственных вещах, держать опрятно его комнату, и больше ничего. Но я знаю, он беден, одинок и терпит всякие лишения. Ох, как вдруг у вас стало темно!

Комната действительно темнела больше и больше. Тень и мрак сгустились вокруг кресел.

– Еще чего не знаешь ли о нем? – спросил мистер Редло.

– Он обязан жениться, как скоро позволят его средства, – отвечала Милли. – И, я думаю, он учится для того, чтобы со временем приобрести эти средства. Я довольно насмотрелась, как он сидит за книгами, не щадя своего здоровья и отказывая себе во всем… Ох, как темно!

– И холодно, очень холодно! – добавил старик, потирая руки. – Бог знает, отчего это здесь захватывает дух. Где сын мой, Вильям? Вильям, дружок мой, поверни лампу и раздуй огонь.

Снова раздался тихой и нежной музыкой мелодический голосок миссис Вильям Сунджер:

– Вчера перед обедом в своем тревожном сне он страшно говорил о каком-то мертвеце, рассказывал мне о какой-то ужасной обиде, которой нельзя забыть во всю вечность. Но его обидели или кого-нибудь другого, я не могла добиться. Знаю только и уверена, что сам он никого не обижал.

– Короче сказать, мистер Редло, вы видите, что она благодетельствует ему как ангел Божий, – возгласил мистер Вильям с выспренним одушевлением. – Я говорю это потому, что сама она ни за какие блага на свете не откроет вам этих вещей. Господи, сколько до сих пор благодеяний и щедрот получил от нее этот молодой джентльмен! Дом наш, вы знаете, полная чаша по милости нашего батюшки, изобилен во всем, даже богат в некотором смысле. И ведь, я вам скажу, она одна всем управляет. Попытайтесь-ка найти в нем хоть одну соринку? Не найдете за пятьдесят фунтов чистоганом. И между тем миссис Вильям для него – родная мать, благодетельница его во всех отношениях. Вот как!

В комнате стало еще холоднее и темнее. Мрак и тень сгустились еще больше за стулом мистера Редло.

– Этого мало, – продолжал мистер Вильям, одушевленный своим блистательным панегириком. – Не далее как сегодня, часа за два перед этим, миссис Вильям по возвращении домой находит на пороге несчастное создание, продрогшее от холода и похожее более на дикого зверя, чем на невинного младенца. Что же делает миссис Вильям? Она приносит его в комнату, отогревает, обсушивает, поит и кормит до утра Рождества, когда у нас по обычаю раздают бедным еду и теплое белье. Теперь бедный младенец, счастливый и довольный, сидит у нас в швейцарской подле камина, сидит и смотрит во все глаза, как будто прежде никогда не видал божьего света.

– Благослови ее Бог! – сказал химик громким голосом. – Будь счастлив, Филипп, и ты, Вильям, будьте счастливы все вы! Я посмотрю, что тут надобно сделать. Желаю и постараюсь видеть этого студента. Больше я вас не удерживаю. Прощайте.

– Благодарю вас, сударь, покорнейше благодарю! – сказал старик. – Я, мой сын и его жена никогда не забудем ваших щедрот. Где же мой сын, Вильям?.. Вильям, дружок мой, возьми фонарь и ступай вперед по этим длинным темным галереям, как это мы делали с тобой в прошлом году и третьего года. Да! Все я помню, сударь мой, хотя мне восемьдесят семь лет! «Просвети, Боже, память мою!» Очень хорошая молитва, мистер Редло, молитва ученого джентльмена с длинной бородой, с манжетами вокруг шеи! Висит он, вы знаете, вторым с правой стороны над панелями, в той комнате, что в старину называлась у нас большой столовой. «Просвети, Боже, память мою!» Молитва, сударь, благочестивая. Аминь, аминь!

Когда они ушли и затворили дверь, в комнате сделалось еще темнее. Громкое эхо прозвучало, залилось, прокатилось, и затем смолкло все, как в могильном склепе.

Когда упал он на свои кресла в мрачном раздумье, цветущее дерево поблекло на стене и уныло опустило свои мертвые ветви.

Когда мрак и тень сгустились вокруг него, жизнь угасла, замерла на всем окружающем пространстве, и вдруг из среды этого мрака, по какому-то фантастическому процессу, непостижимому человеческими чувствами, образовалось страшное подобие его самого.

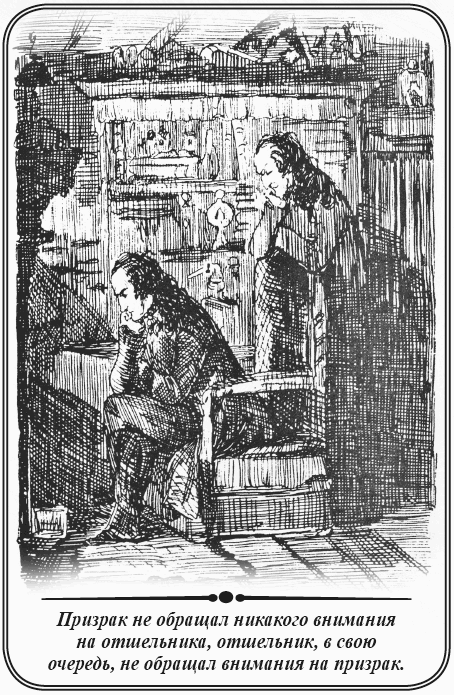

Омертвелое и холодное, бесцветное в лице и руках, оно приняло его собственные черты, его блестящие глаза, его всклокоченные волосы, и облеченное в мрачную тень его одежды обнаружилось в ужасном явлении бытия, без движения и звука. Когда он облокотился на ручку кресла, погруженный в глубокую думу перед камином, оно облокотилось за ним на спинку кресла, представляя призрачно-бледную копию его лица, неподвижно устремившего глаза в ту сторону, куда смотрел он сам.

Это было Нечто, уже давно знакомое обитателю унылой храмины. Это был страшный товарищ (haunted) человека.

Прошло несколько минут. Призрак не обращал никакого внимания на отшельника; отшельник, в свою очередь, не обращал внимания на призрак. Вдали между тем раздавались звуки рождественской музыки. Человек и его призрак вслушивались в музыку.

Наконец человек, неподвижный на своем месте, заговорил:

– Опять ты здесь?

– Опять здесь, – отвечал призрак.

– Вижу тебя в огне, слышу твой голос в музыке, в порывах ветра, в мертвой тишине ночной.

Призрак в знак согласия пошевелил головой.

– Зачем ты преследуешь меня?

– Меня позвали, и я пришел, – отвечал дух.

– Нет, ты пришел незваный, – возразил химик.

– Званый или нет, все равно, – отвечал фантом, – довольно, что я здесь.

До сих пор зарево огня отражалось на двух лицах, если только мертвенный облик за креслами мог быть назван лицом. Оба неподвижно глядели на камин, не обращая внимания друг на друга. Вдруг человек повернулся и вперил свои глаза в призрак. Дух, быстрый в своем движении, встал теперь перед креслом и вперил глаза в человека.

Так могли смотреть друг на друга живой человек и его же одушевленный образ, когда он превращался в мертвеца. Страшные созерцания в пустынной и отдаленной части ветхой груды кирпичей, в глухую зимнюю ночь, при резком пронзительном ветре, при мерцании в беспредельном пространстве неисчислимых миллионов звезд, вращающихся в таинственной сфере вечности, там, где мироздание является песчинкой, и седой его век представляется младенчеством.

– Смотри на меня, – сказал призрак, – я тот, который с юности, бедной и жалкой, боролся и терпел, крушился и страдал до тех пор, пока не вырубил своего познания из той каменоломни, где было оно погребено, и не сделал из него крутой лестницы, по которой скользили мои усталые ноги.

– Я этот человек, – отвечал химик.

– Не видел и не знал я материнской любви, – продолжал фантом, – и советы отца не сопутствовали моему детству. Незнакомец пришел на место отца моего, когда я был еще ребенком, и меня оторвали от сердца матери. Родителями моими были люди, для которых скоро оканчивается забота воспитания. Много таких людей. Они бросают своих птенцов как птицы, и ждут награды, если птенцы оперятся сами собою…

Дух замолчал и, казалось, искушал его своим взглядом и улыбкой.

– И в своей мучительной борьбе, – продолжал дух, – я нашел, наконец, друга. Я овладел им и связал его судьбу со своею. Мы работали вместе. Весь запас моей любви и доверенности – запас неистощимый в ранней молодости – принадлежал ему.

– Еще не все, – сказал Редло хриплым голосом.

– Да, не все, – отвечал дух. – У меня была сестра.

Человек облокотился головой на руки и глухо повторил:

– Была сестра.

Призрак со злобной улыбкой придвинулся к стулу, положил подбородок на свои скрещенные руки и, пытливо заглянув ему в лицо, продолжал:

– Потоком струился от нее свет хозяйственной жизни и домашнего инстинкта. Как она была молода, прекрасна и какой любовью дышало ее сердце! Я взял ее в первую бедную хижину, которая досталась в мое владение, и моя хижина обогатилась ее присутствием. Она вступила в непроницаемый мрак моей жизни, и мрак с ее появлением исчез. Вот она – передо мной!

– Я видел ее в огне теперь, – отвечал человек, – я слышу ее голос в музыке, в порывах ветра, в мертвой ночной тишине.

– Любил ли он ее? – сказал призрак, подделываясь под его созерцательный тон. – Любил, конечно, я даже уверен, что любил. Гораздо лучше, если бы ее любовь, менее таинственная, менее сосредоточенная, скользила по мелкой глубине разделенного сердца!

– Дай мне забыть это! – сказал химик, сердито махнув рукою. – Вырви из моей души это страшное воспоминание!

Призрак не пошевелился, не мигнул и, вперив по-прежнему глаза в его лицо, продолжал:

– Мечта, такая же, как у нее, таинственно закралась в мою собственную жизнь.

– Да, – сказал Редло.

– Любовь, такая же, как ее, – продолжал призрак, – овладела моим собственным сердцем. Я был слишком беден, чтобы связать ее судьбу с моей узами обещаний или просьб. Я даже не смел отважиться на роковое покушение. Но еще больше усилилась борьба моей жизни, и я решился победить, во что бы ни стало и как бы ни стало. Мало-помалу пробрался я через нижние ступени скользкой лестницы и ближе на несколько шагов подошел к вожделенной цели. Я работал и трудился до истощения сил. Моя сестра, нераздельная спутница страдальческой жизни, всегда была со мной подле замиравшего огня в камине, при охладевшем очаге. Прошла, наконец, последняя тревожная ночь, занялся день – и какие картины будущего открылись предо мной!

– Я видел их в огне теперь, – бормотал человек. – Они возвращаются ко мне вместе с музыкой, ветром, при мертвой тишине ночной, при смене старого года новым.

– Картины моей собственной домашней жизни вместе с той, которая была вдохновением моих трудов, – продолжал призрак. – Вот моя сестра делается женой моего друга, получившего наследство, и в моем воображении рисуются картины нашей общей жизни, общего счастья, картины золотых цепей, которые впоследствии должны были связать нас и детей наших в одну общую лучезарную гирлянду.

– И все это – мечта, обман! – сказал человек. – Неужели суждено мне вечно о них помнить?

– Мечта, обман! – повторило привидение глухим голосом, продолжая измерять его с ног до головы своим безжизненным глазом. – Мой друг, мой верный истинный друг, владевший нераздельно всеми тайнами души моей, стал между мной и центром этой таинственной системы моих надежд и отчаянной борьбы. Один он завладел ей и вдребезги разбил хрупкий мир моих мечтаний. Моя сестра, вдвойне любимая, вдвойне обожаемая в моем доме, увидела наконец меня знаменитым и славным, как вдруг весна ее жизни пресеклась, и она…

– Умерла! – воскликнул мистер Редло. – Умерла без ропота и упреков, и последняя ее мысль была о брате.

Он замолчал, и призрак, не трогаясь с места, продолжал измерять его своим неподвижным взором.

– Припомнил, – начал опять человек после продолжительной паузы. – Да, припомнил так хорошо, что даже теперь после многих лет, когда эта детская любовь представляется мне безрассудной и мечтательной, я еще думаю о ней с величайшей симпатией, как будто она принадлежит моему младшему брату или сыну. Иной раз я даже спрашиваю себя, когда и как впервые ее сердце обратилось к нему, и каким чувством ее сердце было проникнуто ко мне? Глубоко было это чувство, я уверен. Но это ничего. Роковое несчастье, рана от любимой руки и ничем незаменимая потеря переживают все помыслы моей души.

– Итак, – сказал призрак, – я ношу в себе самом печаль и оскорбление. Итак, я должен мучить и терзать самого себя вечно. Итак, память сделалась моим проклятием. О, если бы мог я забыть свою печаль и оскорбление!.. Но почему же не забыть?..

– Злодей! – вскричал химик, вскочив с места и делая сердитое движение рукой перед самым горлом своей фантастической копии. – Зачем этот упрек всегда раздается в моих ушах?!

– Остановись! – воскликнуло привидение страшным голосом. – Положи свою руку на меня – и умри!

Химик остановился, парализованный этими словами. Призрак отскочил от него с поднятой рукою, и мрачная улыбка торжества проблеснула в его неземных чертах.

– Если бы я мог забыть свою печаль и оскорбление, я бы забыл, – повторил дух. – Да, забыл бы, если бы мог.

– Злой дух моей измученной натуры, – возразил человек тихим дрожащим голосом, – твой беспрестанный шепот омрачает мою жизнь.

– Этот шепот – твое собственное эхо! – сказал призрак.

– Эхо моих собственных мыслей… По крайней мере, на этот раз… Да, быть может… Но зачем же эта нравственная пытка? Отчего нет во мне сил выдержать борьбу с напором этих демонских мыслей? У всякого человека есть свои печали, и многие терпели оскорбления. Неблагодарность, ревность, грубый эгоизм и грязные расчеты омрачают больше или меньше человеческую жизнь на всех ступенях ее развития. Кто бы не желал забыть свои оскорбления и печали?

– Конечно. И кто бы не желал быть счастливее, избавившись от этого бремени? – сказал призрак. – Не так ли?

– И что могут напоминать нам эти старые годы, как скоро наступает их смена? – продолжал химик. – Везде и во всех, без всяких исключений, они пробуждают какую-нибудь печаль или заботу. Что такое были воспоминания старика, который приходил ко мне? Воспоминания беспрерывной печали и беспрерывных забот.

– Но мелкие, грубые, простые и необразованные натуры, – заметил призрак со злобной усмешкой, – рассуждают об этих вещах совсем не так, как люди с благородной организацией и возвышенной душой. Чувства их притуплены, и фантазия не имеет силы к воспроизведению живейших образов.

– Опять и опять я слышу эхо моей собственной души! – отвечал химик взволнованным тоном. – О, искуситель! Страшны для меня твои впалые глаза, и бедами грозят мне твои зловещие черты.

– Пойми же, как я силен и могуч, – возразил дух. – Вот мое предложение: забудь печаль, оскорбления и все заботы, какие только были тебе известны.

– Забыть! – повторил человек.

– Я могу изгладить из твоей души мрачные воспоминания, – продолжал дух, – останутся лишь слабые сбивчивые их следы, да и те скоро погибнут и замрут. Говори, согласен ли ты?

– Стой! – вскричал человек, останавливая страшным жестом поднятую руку. – Я трепещу от недоверия и сомнения в тебе, и мрачный страх, заброшенный в мою душу твоей зловещей фигурой, переходит в безыменный и едва выносимый ужас. Я не хочу лишать себя спокойных размышлений и сочувствия к тому, что приносит очевидную пользу мне или другим людям. Что я должен потерять, если соглашусь на твое предложение? Что еще будет удалено из моих воспоминаний?

– Знание останется при тебе. Плоды ученых исследований не погибнут. Прервутся только перепутанные звенья чувствований и соединенных с ними воспоминаний. Их ты потеряешь.

– Неужели их так много? – сказал человек в тревожном размышлении.

– Ты видел их в музыке, в огне, в порывах ветра, в мертвой тишине ночной, в урочной смене годов, – возразил дух презрительным тоном.

– И больше ни в чем?

Призрак умолк. Но, постояв перед ним несколько минут, он повернулся к огню и потом вдруг опять обратился к нему.

– Решайся, – сказал он, – или ты потеряешь навсегда благоприятный случай.

– Еще одну минуту! Призываю небо в свидетели, – воскликнул несчастный химик, – что я никогда не был ненавистником человеческого рода, никогда не обнаруживал я жестокости или равнодушия к предметам, которые меня окружали. Если при своей одинокой затворнической жизни я сделал слишком много из всего, что было и могло быть, и слишком мало из того, что есть, – это зло, я уверен, всей своей тяжестью обрушилось на меня одного, и ни на кого из моих ближних. Но если яд заключался в моем теле, должен ли был я распространять этот яд, я, который владею противоядиями и средством пользоваться ими? Если яд заключался в моей душе, не должен ли я сосредоточить его в себе, не отравляя своих ближних?

– Что же? Идет или нет? – сказал призрак.

– Одну минуту, – торопливо отвечал химик. – Я хотел забыть это, если бы мог. Один ли я об этом думал, или тысячи тысяч людей и поколений были подвержены таким же мыслям? Память всего человечества переполнена заботами и грустью. У меня такая же память, как у других людей. Но другие не имеют этого выбора. Да, принимаю твое предложение, и пусть будет заключен наш договор. Да, я хочу забыть свою печаль, оскорбление и заботу!

– Идет?

– Идет!

– Кончено. Договор наш заключен, ученый муж, и с этой минуты я от тебя отказываюсь. Иди на все четыре стороны и помни, что дар, от меня полученный, ты должен раздавать повсюду. Не находя в себе той силы, от которой отказался, ты должен с этих пор разрушать ее подобие во всем, что приблизится к тебе. В своей заоблачной премудрости открыл ты, что всем вообще людям суждено помнить печаль, оскорбления и заботы, и что человечество, по твоим понятиям, будет счастливее, если отнять у него жалкую способность таких воспоминаний. Пусть так! Будь благодетелем человеческого рода. С этого часа ты освободился от жалкой памяти и невольно понесешь с собою благословение такой свободы. Ее распространение тесно теперь соединено с твоей природой. Ступай! Будь счастлив приобретенным благом и распространяй его, где хочешь!

Говоря это, призрак держал над ним свою бескровную руку, как будто призывая на его голову какое-то проклятие. Еще раз он впился в него своими бледными впалыми глазами, пронизавшими насквозь его тело, и вдруг исчез, растаял, не оставив после себя никаких следов.

И долго стоял человек неподвижно на своем месте, проникнутый изумлением и страхом, и долго в ушах его раздавалось замиравшее эхо слов привидения: «Разрушать ее подобие во всем, что приблизится к тебе!» Наконец раздался пронзительный крик – откуда и как, догадаться было трудно. Казалось, однако, что раздался он не из-за дверей, а из другой, противоположной части ветхого здания. Быть может, кто-нибудь заблудился среди ночного мрака и отыскивал дорогу.

Не зная сам, что делает, он в смущении озирал свои руки и ноги, как будто желая увериться в собственном бытии. Затем, отвечая на странный голос, закричал громко и дико, как будто и сам, в припадке панического страха, потерял дорогу.

Повторенный крик становился ближе и ближе. Взволнованный химик взял свечу, приподнял в стене тяжелый занавес и вошел в смежную комнату, где обыкновенно читал свои лекции студентам. Здесь, с живейшим юношеским восторгом встречали его толпы жадных слушателей, и он окружен был высоким амфитеатром лиц, проникнутых сочувствием к его возвышенным идеям; но в этот полночный час жизнь и деятельность сменились могильной тишиною, и святилище науки казалось для ученого мужа эмблемой смерти.

– Эгой! – закричал он. – Эгой! Кто тут? Сюда, ближе к огню!

И в ту пору, когда одной рукой он поддерживал занавес, а другою старался посредством свечи разогнать мрак, наполнявший это пространство, что-то проскользнуло мимо его наподобие дикой кошки и забилось в угол комнаты.

– Что это такое? – сказал он.

Он мог предложить этот вопрос даже теперь, когда хорошо рассмотрел предмет, скорчившийся в углу. Что это такое?

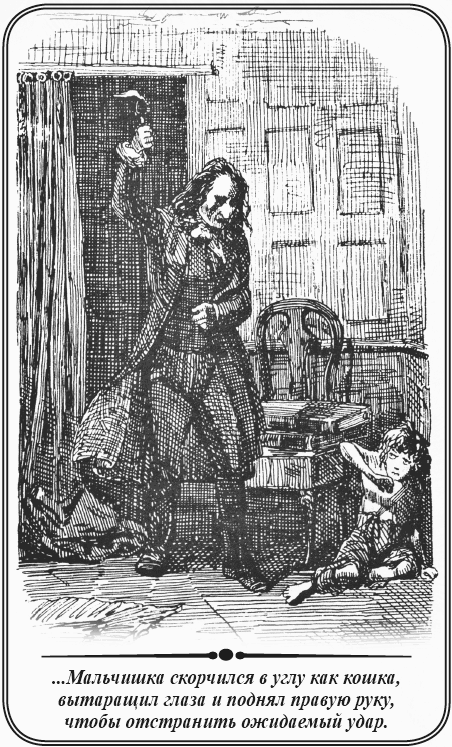

Связка лохмотьев в руке, по объему почти детской, но которая, по своей отчаянной жадности, с какой уцепилась за лохмотья, могла принадлежать и старику, гадкому старику. Лицо, округленное не больше как полудюжиной годов, но исковерканное и общипанное опытом жизни. Глаза светлые, но не молодые. Голые ноги, прекрасные в их детской форме, но обезображенные грязью, цыпками и кровью. Младенец дикий, молодое чудовище-дитя, никогда не бывшее ребенком, странная тварь в наружной форме человека, чудовищный зверь по внутренней организации.

Уже приученный, вероятно, к побоям и вообще к грубому обхождению, мальчишка скорчился в углу как кошка, вытаращил глаза и поднял правую руку, чтобы отстранить ожидаемый удар.

– Я буду кусаться, – сказал он, – если ты меня ударишь.

Не далее, как минут за десять, подобное зрелище могло бы разорвать на части сострадательное сердце ученого мужа, но теперь он смотрел холодно, дико и угрюмо, стараясь что-то припомнить, но что именно, он не знал.

– Откуда ты пришел и как очутился здесь? – спросил мистер Редло.

– Где женщина? – отвечал мальчишка. – Я ищу женщину, если хочешь знать.

– Кого?

– Женщину, что привела меня сюда и усадила подле большого огня. Она куда-то ушла, я соскучился ее ждать, пошел ее отыскивать и заблудился. Мне тебя не нужно. Я ищу женщину.

И он прыгнул с такой быстротой, что голые его ноги мгновенно очутились на полу подле занавеса. Редло схватил его за лохмотья.

– Пусти меня, пусти! – кричал мальчишка, барахтаясь в его руках. – Я тебе ничего не сделал! Мне надо отыскать женщину, я побегу.

– Куда? Здесь нет дороги, – сказал мистер Редло, удерживая мальчишку и стараясь вызвать из своей души какие-то воспоминания. – Как тебя зовут?

– Никак.

– Где ты живешь?

– Живешь! Что это такое?

Мальчишка убрал с лица свои волосы, уставил на него глаза и потом, делая отчаянные усилия, забарахтался опять между его ногами.

– Пусти меня или я искусаю твои ноги! Женщину мне нужно!

Химик повел его к дверям, остановился на минуту, чтобы еще раз взглянуть на это дикое чудовище.

Острые глаза мальчишки, прогуливаясь вокруг комнаты, остановились на столе, откуда еще ни прибрали остатков ужина.

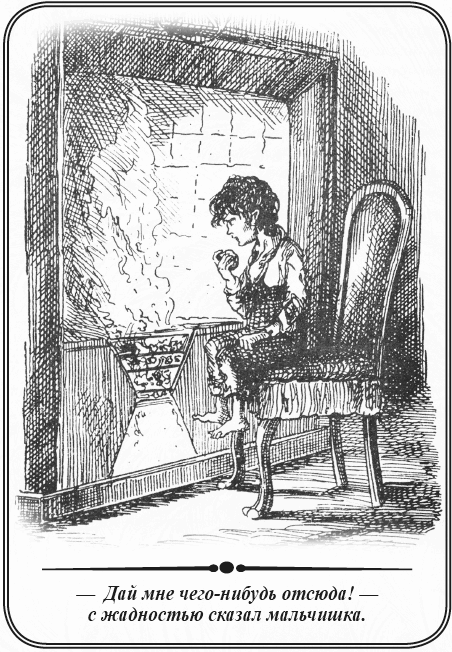

– Дай мне чего-нибудь отсюда! – с жадностью сказал мальчишка.

– Разве она не накормила тебя?

– Накормила, да ведь завтра опять я буду голоден. Я голодаю каждый день.

Когда химик выпустил его из своих рук, мальчишка подпрыгнул к столу как хищный зверь, и, захватив в свои лохмотья хлеб и мясо, сказал:

– Ну, теперь веди меня к женщине!

Химик сурово приказал ему следовать за собой и вдруг, остановившись в дверях, затрепетал всем телом.

«Ступай на все четыре стороны, и помни, что дар, полученный от меня, ты должен раздавать».

Эти слова призрака проносились в завывающем ветре, и пронзительный ветер прямо дул ему в лицо.

– Я не пойду туда в эту ночь, – бормотал он слабым голосом. – Никуда я не пойду. Мальчик! Прямо вниз по этой галерее, мимо больших ворот на дворе. Увидишь там огонь на окне.

– Огонь той женщины? – спросил мальчик.

Химик безмолвно кивнул, и голые ноги перескочили за порог. Он запер поспешно дверь и, воротившись назад со свечой в руке, опустился в кресла и прикрыл свое лицо, как человек, который боится своей собственной тени.

Потому что теперь был он одинок в полном смысле этого слова. Одинок, одинок!