II

У Снитчея и Краггса была на старом поле битвы небольшая, но удобная контора, где они очень удобно обделывали небольшие делишки, и часто давали мелкие сражения, предводительствуя армиями истцов и ответчиков. Эти стычки, конечно, нельзя было назвать решительными битвами, потому что дело подвигалось обыкновенно с быстротою черепахи. Но участие в них «Компании» оправдывает общее название битвы: Снитчей и Краггс то подстрелят истца, то пустят картечью в ответчика, то бросятся в атаку на какое-нибудь спорное имение, то завяжут легкую перестрелку с иррегулярным отрядом мелких должников, – как когда случится и на какого неприятеля натолкнет их судьба. Газеты играли в некоторых их кампаниях (так же, как и в других, более славных) важную и выгодную роль. Чаще всего по окончании дела под командой Снитчея и Краггса обе сражавшиеся стороны замечали, что они только с величайшим трудом могли выпутаться из дела, и что им нелегко разглядеть свое положение с некоторою ясностью сквозь окружающие их густые облака дыма.

Контора Снитчея и Краггса находилась, как следует, на торговой площади. В постоянно открытую дверь вели только две отлогие ступеньки, так что всякий вспыльчивый фермер мог попасть туда, рассердившись, в ту же минуту. Кабинет их, он же и приемная для совещаний, выходил окнами в поле. Это была старая низенькая комната, с мрачным потолком, который, казалось, хмурится, разрешая запутанные юридические вопросы. Тут было несколько кожаных стульев с высокими спинками, обитые крупными медными гвоздями, в рядах которых кое-где недоставало то двух, то трех; может быть, их выдернули рассеянные пальцы сбитых с толку клиентов. На стене висел в рамке портрет судьи в таком ужасном парике, что при виде только одного его локона волоса вставали дыбом от ужаса. В шкафах, на полках, на столах лежали кипы бумаг, покрытые пылью; вдоль стен тянулись ряды несгораемых ящиков с висячими замками и с надписями имен истцов или ответчиков. Запуганные посетители, точно как околдованные, невольно перечитывали эти имена то просто, то наоборот, и составляли из них анаграммы, слушая, по-видимому, Снитчея и Краггса, но не понимая ни слова из их речей.

У Снитчея, равно как и у Краггса, была подруга его частной и должностной жизни. Снитчей и Крагг были задушевные друзья и доверяли друг другу вполне. Но зато миссис Снитчей, – так уж устроено для равновесия в жизни, – подозрительно смотрела на Краггса, а миссис Краггс— на Снитчея. «Право, ваши Снитчеи, – говорила иногда миссис Краггс своему мужу, выражаясь в знак своего презрения во множественном числе, как будто речь идет об изношенных панталонах или другой вещи, не имеющей единственного числа, – не понимаю, на что вам ваши Снитчеи! Вы доверяете вашим Снитчеям слишком много; смотрите, как бы не пришлось вам согласиться со мною поневоле». А миссис Снитчей замечала своему мужу насчет Краггса, что если его когда-нибудь обманут, так обманет Краггс, и что она отроду не видывала такого фальшивого взгляда, как у Краггса. Несмотря, однако же, на все это, они жили вообще очень дружно, и миссис Снитчей была с миссис Краггс в тесном союзе против «конторы», в которой они видели своего общего врага и гнездо опасных (потому что неизвестных) козней.

А между тем в этой конторе Снитчей и Краггс собирали мед для своих ульев. Здесь засиживались они иногда в хороший вечер у окна в приемной, смотрели на поле битвы и дивились (что, впрочем, случалось обыкновенно во время съезда судей, когда накопление дел располагало их к чувствительности), дивились глупости людей, которые никак не могут ужиться в мире и судиться с комфортом. Здесь пролетали над ними дни, недели, месяцы и годы; календарем служило им постепенное уменьшение медных гвоздей на стульях и накопление бумажных кип на столах.

Однажды вечером, года три спустя, после завтрака в саду сидели они здесь, один похудевший, а другой потолстевший, и совещались о деле.

Они были не одни, с ними был человек лет тридцати или около того, одетый хорошо, но небрежно, с расстроенным лицом, но статный и недурной собою. Он сидел, печальный и задумчивый, в креслах, заложив одну руку за пазуху, а другой взбивая свои густые волосы. Снитчей и Краггс сидели один против другого за ближайшею конторкой, на которой стоял один из несгораемых ящиков, отомкнутый и раскрытый. Часть заключавшихся в нем бумаг была разбросана по столу, и Снитчей перебирал остальные, поднося к свечке каждый документ поодиночке; пробежав бумагу, он покачивал головою, передавал ее Краггсу, который тоже пробегал ее глазами, покачивал головою и клал ее на стол. Иногда они останавливались и посматривали на задумчивого клиента, покачивая головами вместе; на ящике было выставлено имя Мейкля Уардена, из чего мы можем заключить, что это имя и ящик принадлежали посетителю, и что дела Мейкля Уардена были очень плохи.

– Вот и все, – сказал Снитчей, оборачивая последнюю бумагу. – Решительно нет никаких больше средств, никаких средств.

– Итак, все потеряно, растрачено, заложено и продано, да? – спросил клиент, подняв глаза.

– Все, – отвечал Снитчей.

– И ничего нельзя сделать, говорите вы?

– Решительно ничего.

Клиент начал кусать ногти и опять погрузился в раздумье.

– И вы думаете, что мне даже небезопасно оставаться в Англии?

– Нигде во всем соединенном королевстве Великобритании и Ирландии, – отвечал Снитчей.

– То есть я истинно блудный сын, у которого нет ни отцовского крова, куда он мог бы возвратиться, ни стада свиней, ни даже желудей, чтобы поделиться ими с животными? А? – продолжал клиент, качая ногою и устремив глаза в пол.

Снитчей отвечал кашлем, как будто стараясь отстранить от себя этим подозрение, что он готов говорить о судебном деле аллегорически. Краггс закашлял тоже в знак своего согласия с товарищем.

– Разориться в тридцать лет! – сказал клиент.

– Вы не разорились, мистер Уарден, – заметил Снитчей. – Нет, до этого еще не дошло. Правда, оно и недалеко, но все-таки вы еще не разорены. Опека…

– Чертовщина! – прервал его клиент.

– Мистер Краггс, – продолжал Снитчей, – позвольте у вас табачку. Благодарю вас, сэр.

Непоколебимый адвокат, нюхая табак с большим наслаждением, был, казалось, погружен в глубочайшее размышление о деле. Лицо клиента понемногу прояснялось. Он улыбнулся и, подняв глаза, сказал:

– Вы говорите об опеке. Надолго эта опека?

– Надолго ли? – повторял Снитчей, отряхивая табак с пальцев и рассчитывая в уме время. – Для поправления вашего расстроенного имения, сэр? Если опека будет в хороших руках? У нас с Краггсом? Лет шесть или семь.

– Лет шесть или семь умирать с голоду! – воскликнул клиент с горьким смехом, в нетерпении переменив позу.

– Умирать шесть или семь лет с голоду, мистер Уарден, – сказал Снитчей, – это такое необыкновенное явление, что вы можете приобрести другое имение. Но мы думаем, что это невозможно, – я говорю за себя и Краггса, – и потому не советуем вам этого.

– Что же вы мне советуете?

– Я уже сказал вам: отдать имение в опеку. Несколько лет управления Снитчея и Краггса приведут его в порядок. Но чтобы мы могли взять на себя эту обязанность и ответственность, вы должны уехать жить за границей. А что касается до голодной смерти, мы можем обеспечить вам несколько сот фунтов в год даже при начале опеки, мистер Уарден.

– Несколько сот! – возразил клиент. – Тогда как я проживал тысячи!

– Это, – заметил Снитчей, медленно складывая бумаги в выложенный железом ящик, – это, конечно, не подлежит сомнению. Ни малейшему сомнению, – повторил он про себя, продолжая в раздумье свое занятие.

Адвокат, должно быть, знал, с кем имеет дело; во всяком случае, его сухое, довольно бесцеремонное обращение оказало благоприятное влияние на расстроенного клиента и расположило его к откровенности. А может быть, то, что клиент знал, с кем имеет дело, и сам нарочно вызвал адвоката на подобные предложения, чтобы, в свою очередь, смелее открыть ему кое-какие намерения. Он понемногу поднял голову, посмотрел на неподвижного советника с улыбкою и, наконец, разразился смехом.

– Все это прекрасно, – сказал он, – упрямый друг мой…

Снитчей указал на своего товарища:

– Извините – Снитчей и Компания.

– Виноват, мистер Краггс, – продолжал клиент. – Итак, все это прекрасно, упрямые друзья мои, – он наклонился вперед и понизил голос. – Только вы не знаете и половины моих несчастий.

Снитчей уставил на него глаза, Краггс тоже.

– Я не только в долгах по уши, – сказал клиент, но…

– Не влюблены же?! – воскликнул Снитчей.

– Да, влюблен! – отвечал клиент, упав назад в кресла и глядя на Компанию с заложенными в карманы руками. – Влюблен по уши!

– Не в наследницу ли какую-нибудь, сэр? – спросил Снитчей.

– Нет.

– И не в богачку?

– Нет, сколько мне известно; она богата только красотой и душевными качествами.

– Не в замужнюю, надеюсь? – спросил Снитчей с особенным выражением.

– Разумеется, нет.

– Уж не в одну ли из дочерей доктора Джеддлера? – воскликнул Снитчей, вдруг облокотившись на колени и выдвинув лицо, по крайней мере, на аршин вперед.

– Да, – отвечал клиент.

– Но ведь не в меньшую? – продолжал Снитчей.

– В меньшую, – отвечал клиент.

– Мистер Краггс, – сказал Снитчей, успокоившись, – позвольте мне еще щепотку; благодарю вас. Очень рад объявить вам, мистер Уарден, что из этого ничего не выйдет. Она дала уже слово, она сговорена. Вот товарищ мой может вам это подтвердить… Это дело вам известно?

– Известно, – повторил Краггс.

– Может быть, и мне оно известно, – спокойно возразил клиент. – Да что ж из этого? Вы живете в свете, неужели не случалось вам слышать, что женщина переменила свои мысли?

– Не спорю, – сказал Снитчей, – случались жалобы на вдов и старых дев за нарушение данного слова; но в большей части таких судебных случаев…

– Судебных случаев! – нетерпеливо прервал его клиент. – Не говорите мне о судебных случаях. Примеров так много, что они составят книгу гораздо пространнее всех ваших сводов. И, кроме того, неужели вы думаете, что я прожил у доктора целых шесть недель по-пустому?

– Я думаю, сэр, – заметил Снитчей, важно обращаясь к своему товарищу, – что из всех несчастных случаев, которыми мистер Уарден обязан своим лошадям, – а этих случаев, как всем нам известно, было немало, и стоили они ему недешево, – самым несчастным окажется тот, когда он упал с седла у докторского сада, где сломал себе три ребра и ключицу. Нам ничего такого и в голову не приходило, когда мы услышали, что он выздоравливает при помощи доктора у него в доме. А теперь дело принимает дурной оборот, сэр, очень дурной. Доктор Джеддлер – наш клиент, мистер Краггс.

– И Альфред Гитфильд тоже вроде клиента, мистер Снитчей, – сказал Краггс.

– И Мейкль Уарден нечто вроде клиента, – заметил их беспечный собеседник, – даже недурной клиент: он делал глупости лет десять или двенадцать кряду. Теперь, конечно, крылья подрезаны, перья с них общипаны и сложены вот в этом ящике, и он решился остепениться и образумиться. В доказательство чего Мейкль Уарден намерен, если можно, жениться на Мэри, дочери доктора, и увезти ее с собою.

– Действительно, мистер Краггс… – начал Снитчей.

– Действительно, почтенная Компания, мистер Снитчей и Краггс, – прервал его клиент, – вы знаете ваши обязанности относительно клиентов, то есть очень хорошо знаете, что вовсе не обязаны вмешиваться в дело любви, которое я принужден вам доверить. Я не намерен похитить ее без ее согласия. Тут нет ничего противозаконного. Я никогда не был близким другом мистера Гитфильда и, следовательно, не изменяю ему. Мы любим одну и ту же девушку, и я ищу, сколько могу, взаимности, как и он ее искал.

– Это ему не удастся, мистер Краггс, – сказал Снитчей, очевидно встревоженный, – никак не удастся, сэр. Она любит мистера Альфреда.

– Любит? – спросил клиент.

– Она любит его, мистер Краггс, – повторил Снитчей. – Я недаром прожил в доме у доктора шесть недель,

– Несколько месяцев тому назад я сначала сам это подозревал, – заметил клиент. – Да, она действительно любила бы его, если бы это зависело от ее сестры. Но я наблюдал за ними, Мэри избегала всякого случая произнести его имя и говорить об этом предмете; малейший намек огорчал ее.

– Отчего это, мистер Краггс, знаете вы? Отчего это, сэр? – спросил Снитчей.

– Наверняка не знаю отчего, хотя и можно бы отыскать правдоподобные причины, – сказал клиент, улыбаясь вниманию и замешательству в блестящих глазах Снитчея и осторожности, с какою он вел разговор, стараясь разведать все обстоятельства дела, – однако это так. Она была очень молода, когда дала слово (не уверен даже, можно ли это принять за обязательство). Может статься, она раскаялась после, может статься, – это похоже на хвастовство, но клянусь вам, я говорю вовсе не из желания похвастать, – может статься, она влюбилась в меня, как я влюбился в нее.

– Хе, хе! Мистер Альфред – он товарищ ее детства, – сказал Снитчей с принужденным смехом. – Они почти вместе выросли.

– Тем вероятнее, что все это ей, может быть, наскучило, – спокойно продолжал клиент, – и она не прочь новой любви. – Уарден стал говорить о себе в третьем лице: – Явился же он при романических обстоятельствах; про него идет молва, что жил он весело и беспечно, не обижая других, а в глазах деревенской девушки это имеет свою прелесть. К тому же он молод, недурен собою… Это опять может показаться вам хвастовством, но клянусь вам опять, я говорю вовсе не из желания похвастать… Да, молод и недурен собою, так что перещеголяет, может быть, самого Альфреда.

Этого нельзя было отрицать; Снитчей уверялся в том, взглянув на Уардена. В беспечной наружности его было что-то неподдельно грациозное и приятное. Красивое лицо его и стройная фигура невольно пробуждали мысль, что все в нем могло быть гораздо лучше, если бы он захотел, и что, взявшись за дело, за что-нибудь серьезное (чего с ним до сих пор не случалось), он выказал бы очень много энергии и ума.

«Опасный повеса», – подумал проницательный адвокат.

– Теперь, заметьте, Снитчей, и вы, Краггс, – продолжал Уарден, поднявшись с места и взяв их за пуговицы, чтобы никто из них не мог ускользнуть, – я не спрашиваю у вас никакого совета. Вы в этом деле решительно не должны брать ничью сторону; тут нечего вмешиваться таким степенным людям, как вы. Я в немногих словах изображу вам мое положение и мои намерения, а потом предоставлю вам позаботиться о моих денежных обстоятельствах как можете получше. Если я убегу с прекрасною дочерью доктора (надеюсь, что это мне удастся, и что под ее влиянием я сделаюсь другим человеком), так, разумеется, мне понадобится больше денег, нежели одному. Впрочем, переменив образ жизни, я скоро поправлю мои дела.

– Я думаю, лучше не слушать всего этого, мистер Краггс? – сказал Снитчей, взглянув на него через клиента.

– Я тоже так думаю, – отвечал Краггс.

Но оба слушали внимательно.

– Можете и не слушать, – возразил Уарден, – но я все-таки буду продолжать. Я не намерен просить согласия у доктора: он не даст его. Я не думаю, чтобы я был перед ним виноват. Не говоря уже о том, что он сам называет все это вздором, я надеюсь избавить дочь его, мою Мэри, от события, которое, я знаю это, ужасает и огорчает ее, то есть, от новой встречи со старым любовником. Нет ничего вернее, как то, что она боится его возвращения. Все это ни для кого не обидно. Меня преследуют так жарко, что я веду жизнь летучей рыбы. Я выгнан из собственного дома, из собственных владений, принужден проживать тайком… Впрочем, и дом и земли, да еще и со значительной прибавкой, опять поступят в мое владение, как сами вы знаете и говорите. А Мэри, по вашим же осторожным и основательным расчетам, через десять лет, называясь миссис Уарден, будет богаче, нежели называясь миссис Гитфильд. Не забудьте в заключение, что она ужасается его возвращения, и что ни он, ни кто-либо другой не может любить ее сильнее моего. Кто же тут потерпит несправедливость? Дело чистое. Мои права ничем не хуже его, если она решит в мою пользу; а я только ее признаю в этом деле судьею. Вы не хотите знать ничего больше, и я ничего больше не скажу вам. Теперь вам известны мои намерения и потребности. Когда должен я уехать?

– Через неделю, – сказал Снитчей. – Мистер Краггс?..

– Несколько раньше, я думаю, – отвечал Краггс.

– Через месяц, – сказал клиент, внимательно наблюдая за выражением их лиц, – ровно через месяц. Сегодня четверг. Удастся мне или не удастся, а ровно через месяц в этот день я еду.

– Отсрочка слишком велика, – сказал Снитчей, – слишком. Но пусть уж будет так… Я думал, он скажет: через три месяца, – пробормотал он тихонько. – Вы идете? Доброй ночи, сэр!

– Прощайте, – отвечал клиент, пожимая Компании руки. – Когда-нибудь вы увидите, что я употреблю мое богатство с толком. Отныне Мэри – путеводная звезда моя!

– Осторожнее с лестницы, сэр; здесь нет света, – заметил Снитчей. – Прощайте!

– Прощайте.

Снитчей и Краггс стояли на пороге, каждый со свечой в руке, светя ему с лестницы. Когда он ушел, они взглянули друг на друга.

– Что вы об этом думаете, мистер Краггс? – спросил Снитчей.

Краггс покачал головою.

– Помнится, что в день снятия опеки мы заметили что-то странное в их расставании, – сказал Снитчей.

– Да.

– Впрочем, может быть, мистер Уарден ошибается, – продолжал Снитчей, замыкая ящик и ставя его на место. – А если и нет, так маленькая измена не диво, мистер Краггс. Впрочем, я думал, что эта красотка ему верна. Мне даже казалось, – сказал Снитчей, надевая теплый сюртук и перчатки (на дворе было очень холодно) и задувая свечу, – мне даже казалось, что в последнее время она сделалась тверже характером и решительнее, вообще похожее на сестру.

– Миссис Краггс тоже это заметила, – сказал Краггс.

– Если бы Уарден обманулся! – сказал добродушный Снитчей, – Но как он ни ветрен, как ни пуст, а знает немножко свет и людей. Да как и не знать, он заплатил за науку довольно дорого. Я ничего не могу решить наверняка, и лучше нам не мешаться, мистер Краггс. Мы тут ничего не можем сделать.

– Ничего, – повторил Краггс.

– Приятель наш доктор видит в этих вещах вздор, – сказал Снитчей, качая головою. – Надеюсь, что ему не понадобится его философия. Друг наш Альфред говорит о битве жизни, – он опять покачал головою, – надеюсь, что он не падет в первой схватке. Взяли вы вашу шляпу, мистер Краггс? Я погашу другую свечу.

Краггс отвечал утвердительно, и Снитчей погасил свечу. Они ощупью вышли из комнаты совещаний, темной, как настоящее дело или юриспруденция вообще.

Сцена моего рассказа переносится теперь в уютную комнату, где в этот же самый вечер сидели перед добрым огоньком свежий еще старик доктор и его дочери. Грация шила, Мэри читала вслух. Доктор в шлафроке и туфлях лежал, протянув ноги на теплый ковер, в покойных креслах, слушал чтение и смотрел на дочерей.

Нельзя было не любоваться ими. Никогда и нигде подобные головки не украшали и не освящали домашнего огонька. Три года сгладили прежнюю между ними разницу; на светлом челе младшей сестры, в выражении ее глаз и в звуке голоса высказывалась та же серьезная натура, которая гораздо раньше определилась, вследствие потери матери, и в старшей сестре. Но Мэри все еще казалась слабее и красивее сестры; она все еще как будто приникала к груди Грации, ища в ее глазах совета и заступничества, в этих глазах, по-прежнему светлых, спокойных и веселых.

Мэри читала: «И здесь под родимым кровом, где все было ей так дорого по воспоминаниям, она почувствовала теперь, что близок час испытания для ее сердца, и что отсрочка невозможна. О, родной кров наш! Наш друг и утешитель, когда все нас покинут! Расстаться с тобою в какую бы то ни было минуту жизни между колыбелью и гробом…»

– Мэри, моя милая! – сказала Грация.

– Ну, что там? – спросил ее отец.

Она взяла протянутую ей руку сестры и продолжала читать; голос ее дрожал, хотя она и старалась произносить слова твердо.

«Расстаться с тобою в какую бы то ни было минуту жизни между колыбелью и гробом, всегда горько. О, родной кров, верный друг ваш, так часто забываемый неблагодарными! будь добр к покидающим тебя и не преследуй блуждающие стопы их упреками воспоминания! Если когда-нибудь образ твой возникнет перед их очами, не смотри на них ласково, не улыбайся им давно знакомой улыбкой! Да не увидят они седую главу твою в лучах любви, дружбы, примирения, симпатии. Да не поразит бежавшую от тебя знакомое слово любви! Но, если можешь, смотри строго и сурово, из сострадания к кающейся! «

– Милая Мэри, не читай сегодня больше, – сказала Грация, заметив на глазах у нее слезы.

– И не могу, – отвечала Мэри, закрывая книгу. – Все буквы как в огне!

Это позабавило доктора; он засмеялся, потрепав дочь по голове.

– Как? В слезах от сказки! – сказал доктор. – От чернил и бумаги! Оно, конечно, впрочем, все выходит на одно: принимать за серьезное эти каракули или что-нибудь другое равно рационально. Отри слезы, душа моя, отри слезы. Ручаюсь тебе, что героиня давным-давно возвратилась в свой родимый дом, и все кончилось благополучно. А если и нет, так что такое в самом деле родимый кров? Четыре стены – и только. А в романе и того меньше, – тряпье и чернила… Что там еще?

– Это я, мистер, – сказала Клеменси, выставив голову в двери.

– Что с вами? – спросил доктор.

– Слава Богу, ничего, – отвечала Клеменси.

Действительно, чтобы увериться в этом, стоило только взглянуть на ее полное лицо, всегда добродушное, даже до привлекательности, несмотря на отсутствие красоты. Царапины на локтях, конечно, не считаются обыкновенно в числе красот, но, пробираясь в свете, лучше повредить в тесноте локти, нежели нрав. А нрав Клеменси был цел и невредим, как ни у какой красавицы в государстве.

– Со мною-то ничего не случилось, – сказала Клеменси, входя в комнату, – но пожалуйте сюда поближе, мистер.

Доктор, несколько удивившись, встал и подошел.

– Вы приказывали, чтобы я не давала вам… Знаете, при них, – сказала Клеменси.

Незнакомый с домашнею жизнью доктора заключил бы из необыкновенных ее взглядов и восторженного движения локтей, как будто она хотела сама себя обнять, что дело идет, по крайней мере, о целомудренном поцелуе. Сам доктор встревожился, но успокоился в ту же минуту. Клеменси бросилась к своим карманам, сунула руку в один, потом в другой, потом опять в первый – и достала письмо.

– Бритн ездил по поручению, – шепнула она, вручая его доктору, – увидел, что пришла почта, и дождался письма. Тут в углу стоит А. Г. Бьюсь об заклад, что мистер Альфред едет назад. Быть у нас в доме свадьбе: сегодня поутру у меня в чашке очутились две ложечки. Что это он так медленно его открывает.

Все это было сказано в виде монолога, в продолжение которого она все выше и выше поднималась на цыпочки, нетерпеливо желая узнать новости, и, между прочим, занималась свертыванием передника в пробочник и превращением губ в бутылочное горлышко. Наконец, достигнув апогея ожиданий и видя, что доктор все еще продолжает читать, она вновь опустилась на пятки и в немом отчаянии закрыла голову передником, как будто не в силах выносить дольше неизвестности.

– Эй! Дети! – закричал доктор. – Не выдержу, я отроду ничего не мог удержать в секрете. Да и многое ли, в самом деле, стоит тайны в таком… Ну, да что об этом! Альфред будет скоро здесь.

– Скоро! – воскликнула Мэри.

– Как! А сказка? Уже забыта? – сказал доктор, ущипнув ее за щеку. – Я знал, что эта новость осушит слезы. Да. «Пусть приезд мой будет для них сюрпризом», – пишет он. Да нет, нельзя; надо приготовить ему встречу.

– Скоро приедет! – повторила Мэри.

– Ну, может быть, и не так скоро, как вам хочется, – возразил доктор. – Но все-таки срок недалек. Вот посмотрим. Сегодня четверг, не так ли? Да, так он обещает быть здесь ровно через месяц, день в день.

– В четверг через месяц, – грустно повторила Мэри.

– Какой веселый будет это для нас день! Что за праздник! – сказала Грация и поцеловала сестру. – Долго ждали мы его, и, наконец, он близко.

Мэри отвечала улыбкой, улыбкой грустной, но полной сестринской любви. Она смотрела в лицо Грации, внимала спокойной гармонии ее голоса, рисовавшего счастье свидания, и радость и надежда блеснули и на ее лице.

На нем выразилось и еще что-то, светло разлившееся по всем чертам, – но назвать его я не умею. То не был ни восторг, ни чувство торжества, ни гордый энтузиазм: они не высказываются так безмятежно. То были не просто любовь и признательность, хотя была и их частичка. Это что-то проистекало не из низкой мысли: от низкой мысли не просветлеет лицо и не заиграет на губах улыбка, и дух не затрепещет, как пламя, сообщая волнение всему телу.

Доктор Джеддлер, назло своей философской системе (он постоянно противоречил ей и отрицал на практике; впрочем, так поступали и славнейшие философы) – доктор Джеддлер невольно интересовался возвращением своего старинного воспитанника, как серьезным событием. Он опять сел в свои покойные кресла, опять протянул ноги на ковер, читал и перечитывал письмо.

– Да, было время, – сказал доктор, глядя на огонь, – когда вы резвились с ним, Грация, рука об руку, в свободный часы, точно пара живых кукол. Помнишь?

– Помню, – отвечала она с кротким смехом, усердно работая иголкой.

– И через месяц!.. – продолжал доктор в раздумье. – А с тех пор как будто не прошло и года. И где была тогда моя маленькая Мэри?

– Всегда близ сестры, хоть и малютка, – весело отвечала Мэри. – Грация была для меня все, даже когда сама была ребенком.

– Правда, правда, – сказал доктор. – Грация была маленькой взрослой женщиной, доброй хозяйкой, распорядительной, спокойной, кроткой. Она переносила наши капризы, предупреждала наши желания и всегда готова была забыть о своих, даже и в то время. Я не помню, чтобы ты когда-нибудь, Грация, даже в детстве, выказала настойчивость или упорство, исключая только, когда касались одного предмета.

– Боюсь, не изменилась ли я с тех вор к худшему, – сказала Грация, смеясь и деятельно продолжая работу. – В чем же это я была так настойчива?

– Разумеется, насчет Альфреда, – отвечал доктор. – Тебя непременно должны были называть его женою. Так мы тебя и звали, и это было тебе приятнее (как оно ни смешно кажется теперь), нежели называться герцогиней.

– Право? – спросила Грация спокойно.

– Неужели ты не помнишь? – возразил доктор.

– Помнится что-то, – отвечала она, – только немного. Прошло уже столько времени!

И она запела старинную любимую песню доктора.

– У Альфреда будет скоро настоящая жена, – сказала она. – Счастливое будет это время для всех вас. Моя трехлетняя опека приходит к концу, Мэри. Мне легко было исполнить данное слово. Возвращая тебя Альфреду, я скажу ему, что ты нежно любила его все это время, и что ему ни разу не понадобились мои услуги. Сказать ему это, Мэри?

– Скажи ему, милая Грация, – отвечала Мэри, – что никто не хранил врученного ему залога великодушнее и благороднее тебя, и что я любила тебя с каждым днем все больше и больше. О, как люблю я тебя теперь!

– Нет, – отвечала Грация, возвращая ей поцелуи, – этого я не могу ему сказать. Предоставим оценить мою заслугу воображению Альфреда. Оно не поскупится, милая Мэри, так же как и твое.

Она опять принялась за работу, которую оставила, слушая горячие похвалы сестры, и опять запела любимую старинную песню доктора. А доктор, сидя в спокойных креслах и протянув ноги на ковер, слушал этот напев, бил о колено в такт письмом Альфреда, посматривал на дочерей и думал, что из множества пустяков на этом пустом свете эти пустяки – вещь довольно приятная.

Между тем, Клеменси Ньюком, исполнив свое дело и узнав, наконец, новости, сошла в кухню, где помощник ее мистер Бритн покоился после ужина, окруженный такой полной коллекцией блестящих горшков, ярко вычищенных кастрюль, полированных колпаков с блюд, сверкающих котлов и других доказательств ее деятельности, размещенных на полках и на стенах, что, казалось, он сидит в середине зеркальной залы. Большая часть этих вещей отражали его образ, конечно, без малейшей лести; и притом в них вовсе незаметно было согласия. В одних лицо его вытягивалось в длину, в других – в ширину, в одних он был довольно благообразен, в других – невыносимо гадок, смотря по натуре отражающей вещи, точно как один и тот же факт во мнении разных людей. Но все они были согласны в том, что среди них сидит возле кружки вина в совершенном покое человек с трубкой в зубах, и он благосклонно кивает головой Клеменси, подошедшей к его столу.

– Каково поживаете, Клемми? – спросил Бритн. – Что нового?

Клеменси сообщила ему новость, и он выслушал ее очень милостиво. Благая перемена была видна во всей особе Бенджамина. Он стал гораздо толще, гораздо красивее, веселее и любезнее во всех отношениях. Как будто лицо его было прежде завязано узлом, а теперь развязалось и развернулось.

– Должно быть, Снитчею и Краггсу опять будет работа, – заметил он, медленно покуривая. – А нам, Клемми, опять придется быть свидетелями.

– Да, – отвечала его прекрасная собеседница, делая свой любимый жест любимыми локтями. – Я сама желала бы, Бритн.

– Что желала бы?

– Выйти замуж, – сказала Клеменси.

Бенджамин вынул изо рта трубку и захохотал от души.

– Что и говорить! Годитесь вы в невесты! – сказал он. – Бедняжка Клемми!

Эта мысль показалась Клеменси столько же забавною, как и ему, и она тоже засмеялась от всей души.

– Да, – сказала она, – гожусь или нет?

– Вы никогда не выйдете замуж, вы сами это знаете, – сказал Бритн, опять принимаясь за трубку.

– Право? Вы так думаете? – спросила Клеменси с полною доверчивостью.

Бритн покачал головою.

– Нет никакой надежды! – произнес он.

– Отчего же? – отвечала Клеменси. – А может быть, не сегодня-завтра вы сами задумаете жениться, Бритн?

Такой внезапный вопрос о таком важном деле требовал размышления. Выпустив густое облако дыма, и посмотрев на него сперва с одной, потом с другой стороны, как будто оно составляло самый вопрос, который он обсуживает со всех сторон, мистер Бритн отвечал, что насчет этого дела он еще ничего не решил, но что действительно думает, что оно может этим кончиться.

– Желаю ей счастья, кто бы она ни была! – воскликнула Клеменси.

– О, что она будет счастлива, в этом нет сомнения, – сказал Бенджамин.

– А все-таки она не была бы так счастлива, и муж у нее был бы не такой любезный, не будь меня, – заметила Клеменси, облокотившись на стол и глядя назад на свечу. – Впрочем, я уверена, что это случилось само собою, а я тут ничего. Не так ли, Бритн?

– Конечно, не будь вас, так оно было бы не то, – отвечал Бритн, дошедший до того момента наслаждения трубкой, когда курящий только чуть-чуть решается раскрывать рот для речи и, покоясь в сладкой неге на креслах, обращает на собеседника только одни глаза, и то очень неохотно и неопределенно. – О, я вам обязан очень многим, Клем, вы это знаете.

– Это очень любезно с вашей стороны, – возразила Клеменси.

И в то же время, обратив мысли и взор на сальную свечу и внезапно вспомнив о целительных свойствах сала, она щедро принялась намазывать им свой левый локоть.

– Видите ли, – продолжал Бритн глубокомысленным тоном мудреца, – я в свое время изучил многое; у меня всегда было стремление к изучению. Я прочел много книг о хорошей и о худой стороне вещей, потому что в молодости я шел по литературной части.

– В самом деле! – воскликнула Клеменси в удивлении.

– Да, – продолжал Бритн, – я года два прятался за книжными полками, всегда готовый выскочить, если кто-нибудь стибрит книгу. А потом я служил рассыльным у корсетницы-швеи и разносил в клеенчатых коробках обман и обольщение. Это ожесточило мое сердце и разрушило во мне веру в людей. Потом я наслушался разных разностей здесь у доктора, это очерствило мое сердце еще больше. В конце концов, я рассудил, что вернейшее средство оживить его и лучший спутник в жизни – терка.

Клеменси хотела было прибавить и свою мысль, но он предупредил ее.

– В союзе с наперстком, – прибавил он глубокомысленно.

– Делай для других то, что… Вы знаете, – прибавила Клеменси, в восторге от признания сложив руки и натирая слегка локти. – Какое короткое правило, не правда ли?

– Не знаю, – сказал Бритн, – можно ли это считать за хорошую философию. У меня есть насчет этого кое-какие сомнения, но зато опять это правило очень удобно и избавляет от многих неприятностей, чего не делает иногда настоящая философия.

– А вспомните, какой вы были прежде! – сказала Клеменси.

– Да, – заметил Бритн, – и всего необыкновеннее, Клемми, то, что я переменился через вас. Вот что странно: через вас! А я думаю, что у вас в голове нет и половины идеи.

Клеменси, нисколько не обижаясь, покачала головою, засмеялась, почесала локти и объявила, что и сама так думает.

– Я почти в этом уверен, – сказал Бритн.

– Вы правы, правы, – отвечала Клеменси. – Я не имею претензий на идеи. На что мне они?

Бенджамин вынул изо рта трубку и начал смеяться, пока слезы не потекли у него по лицу.

– Что вы за простота, Клемми! – сказал он, покачивая головою и отирая слезы в полном удовольствии от своей шутки.

Клеменси и не думала противоречить: глядя на него, она тоже захохотала от всей души.

– Нельзя не любить вас, Клемми, – сказал Бритн, – вы в своем роде прекрасное создание: дайте вашу руку. Чтобы ни случилось, я никогда вас не забуду, никогда не перестану быть вашим другом.

– В самом деле?! – воскликнула Клеменси. – Это очень мило.

– Да-да, я ваш заступник, – сказал Бритн, отдавая ей трубку, чтобы она выбила табак. – Постойте! что это за странный шум?

– Шум? – повторила Клеменси.

– Чьи-то шаги снаружи. Как будто кто-то спрыгнул с ограды на землю, – заметил Бритн. – Что, там наверху все уже легли?

– Теперь уже легли, – отвечала она.

– Вы ничего не слышали?

– Ничего.

Оба стали прислушиваться. Все было тихо.

– Знаете что? – сказал Бритн, снимая фонарь. – Пойду обойду я дом, оно вернее. Отомкните дверь, пока я засвечу фонарь, Клемми.

Клеменси поспешила отворить дверь, но заметила ему, что он проходит попусту, что все это ему почудилось и так далее. Бритн отвечал, что очень может статься, но все-таки вышел, вооруженный кочергой, и начал светить фонарем во все стороны.

– Все тихо, как на кладбище, – сказала Клеменси, глядя ему вслед. – И почти так же страшно.

Оглянувшись назад в кухню, она вскрикнула от ужаса: перед ней мелькнула какая-то тень.

– Что это?! – закричала она.

– Тсс! – тихо произнесла Мэри дрожащим голосом. – Ты всегда меня любила, не правда ли?

– Любила ли я вас?! Какое тут сомнение!

– Знаю. И я могу тебе довериться, не правда ли? Теперь мне некому довериться, кроме тебя.

– Конечно, – добродушно отвечала Клеменси.

– Там ждет меня кто-то, – сказала Мэри, указывая на дверь. – Я должна с ним видеться и переговорить сегодня же. Мейкль Уарден! Ради Бога, удалитесь! Не теперь еще!

Клеменси изумилась и смутилась, взглянув по направлению глаз говорившей. В дверях чернела чья-то фигура.

– Вас каждую минуту могут открыть, – сказала Мэри. – Теперь еще не время! Спрячьтесь где-нибудь и обождите, если можете. Я сейчас приду.

Он поклонился ей рукою и удалился.

– Не ложись спать, Клеменси. Дождись меня здесь! – сказала Мэри поспешно. – Я почти целый час искала поговорить с тобой. О, не измени мне!

Крепко схватив дрожащую руку Клеменси и прижав ее к груди, – выразительный жест страстной мольбы, красноречивее всяких слов, – Мэри вышла, увидев свет от возвращающегося фонаря.

– Все благополучно, никого нет. Почудилось, должно быть, – сказал Бритн, задвигая и замыкая дверь. – Вот что значит у кого пылкое воображение! Ну, это что?

Клеменси не могла скрыть следов своего удивления и участия. Она сидела на стуле, бледная, дрожа всем телом.

– Что такое! – повторила она, судорожно дергая руками и локтями и посматривая на все, кроме Бритна. – Как это от вас хорошо, Бритн! Напугали до смерти шумом, да фонарем, ушли, да еще спрашиваете: что такое?

– Если фонарь пугает вас до смерти, Клемми, – сказал Бритн, спокойно задувая и вешая его на место, – так от этого видения избавиться легко. Но ведь вы, кажется, не трусливого десятка? – сказал он, наблюдая ее пристально. – И не испугались, когда что-то зашумело, и я засветил фонарь. Что же вам забрело в голову? Уж не идея ли какая-нибудь?

Но Клеменси пожелала ему покойной ночи и начала суетиться, давая тем знать, что намерена немедленно лечь спать. Бритн, сделав оригинальное замечание, что никто не поймет женских причуд, пожелал ей спокойной ночи, взял свечу и лениво побрел тоже спать.

Когда все утихло, Мэри возвратилась.

– Отвори двери, – сказала она, – и не отходи от меня, пока я буду говорить с ним.

Как ни робки были ее манеры, в них все-таки было что-то решительное, и Клеменси не в силах была противиться. Она тихонько отодвинула задвижку, оглянулась на девушку, готовую выйти, когда она отворит дверь.

Мэри не отвернулась и не потупила глаз; она смотрела на нее с лицом, сияющим молодостью и красотою. Простое чувство говорило Клеменси, как ничтожна преграда между счастливым отеческим кровом, честной любовью девушки и отчаяньем семейства, потерей драгоценного перла его. Эта мысль пронзила ее любящее сердце и переполнила его печалью и состраданием, так что она зарыдала и бросилась на шею Мэри.

– Я знаю немного, – сказала она, – очень немного. Но я знаю, что этого не должно быть. Подумайте, что вы делаете!

– Я думала уже об этом не раз, – ласково отвечала Мэри.

– Обдумайте еще раз. Отложите до завтра.

Мэри покачала головою.

– Ради Альфреда, – сказала Клеменси с неподдельною торжественностью, – ради того, кого вы любили когда-то так сильно!

Мэри закрыла лицо руками и повторила: «Когда-то!» – как будто сердце у нее разорвалось надвое.

– Пошлите меня, – продолжала Клеменси, уговаривая ее. – Я скажу ему все, что прикажете. Не переходите сегодня за порог. Я уверена, что из этого не выйдет ничего хорошего. О! В недобрый час принесло сюда мистера Уардена! Вспомните вашего доброго отца, вашу сестрицу!

– Я все обдумала, – сказала Мэри, быстро поднимая голову. – Ты не знаешь, в чем дело, ты не знаешь. Я должна с ним переговорить. Слова твои доказывают, что ты лучший, вернейший в мире друг. Но я должна сделать этот шаг. Хочешь ты идти со мною, Клеменси, – спросила она, целуя ее, – или мне идти одной?

Опечаленная и изумленная Клеменси повернула ключ и отворила дверь. Мэри быстро шагнула в мрачную таинственную ночь за порогом, держа Клеменси за руку.

Там, в темноте, он подошел к Мэри, и они разговаривали долго и с жаром. Рука, крепко державшая руку Клеменси, то дрожала, то холодела как лед, то судорожно сжималась, бессознательно передавая чувства, волновавшие Mэри в продолжение разговора. Они воротились; он проводил их до дверей; остановившись здесь на минуту. Он схватил другую ее руку, прижал к губам и потом тихо удалился.

Дверь снова была задвинута и замкнута, и Мэри снова очутилась под родимым кровом. Как ни была она молода, она не склонилась под тяжестью внесенной сюда тайны; напротив того, на лице ее сияло сквозь слезы тоже выражение, которому я не мог дать названия.

Она жарко благодарила своего скромного друга Клеменси и уверяла ее в безусловной к ней доверенности. Благополучно добравшись до своей комнаты, Мэри упала на колени и молилась с бременем тайны на сердце! Встав от молитвы, спокойная и ясная, она наклониться над спящей сестрою, посмотрела ей в лицо и улыбнулась, хотя и грустной улыбкой! Она поцеловала ее в лоб и прошептала, что Грация всегда была для нее матерью и всегда любила ее, как дочь! Она могла, лежа в постели, взять спящую руку сестры и положить ее себе около шеи, – эту руку, которая и во сне, казалось, готова защищать и ласкать ее! Могла проговорить над полуоткрытыми губами Грации: Господь с тобой! Могла, наконец, заснуть! Но во сне она вскрикнула своим невинным и трогательным голосом, что она совершенно одна, что все ее забыли.

Месяц проходит скоро, как бы он ни тянулся. Месяц с этой ночи до приезда Альфреда пролетел быстро и исчез, как дым.

Настал день, назначенный для приезда, бурный зимний день, от которого старый дом пошатывался, как будто вздрагивая от холода, когда сидишь у камина с особенным наслаждением, и на лицах вокруг огня ярче играет румянец. Собеседники теснее сдвигаются в кружок, как будто заключая союз против разъяренных, ревущих на дворе стихий. Бурный зимний день, который так располагает к веселью за запертыми ставнями и опущенными шторами к музыке, смеху, танцам и веселому пиру!

И все это доктор припас к встрече Альфреда. Известно было, что он приедет не раньше ночи. Доктор говорил: чтобы ночь засветила ему навстречу, он должен найти здесь всех старых друзей!

Итак, пригласили гостей, наняли музыкантов, накрыли столы, заготовили кучу провизии разного сорта. Это случилось на святках, и так как Альфред давно не видел английского терна с густою зеленью, танцевальную залу убрали его гирляндами, и красные ягоды, горя в зелени листов, готовы были, казалось, встретить его родимым приветом.

Все были в хлопотах целый день, но больше всех Грация, душа всех приготовлений, распоряжавшаяся всюду без шума. В этот день, также как и в продолжении всего месяца, Клеменси часто поглядывала на Мэри с беспокойством, почти со страхом. Она заметила, что Мэри бледнее обыкновенного, но спокойное выражение лица придавало ей еще более красоты.

К вечеру, когда Мэри оделась, Грация с гордостью надела на нее венок из искусственных любимых цветов Альфреда. Прежнее задумчивое, почти печальное выражение с новою силою проглянуло на лице Мэри, но в нем все-таки виделось высокое одушевление.

– Следующий раз я надену на тебя свадебный венок, – сказала Грация. – Или я плохая отгадчица будущего.

Мэри рассмеялась и обняла сестру.

– Одну минуту, Грация. Не уходи еще. Ты уверена, что мне ничего больше не нужно?

Но она заботилась не о туалете. Ее занимало лицо сестры, и она с нежностью устремила на все свой взор.

– Мое искусство не может идти дальше, – сказала Грация, – и не возвысит твоей красоты. Ты никогда еще не была так хороша.

– Я никогда не была так счастлива, – отвечала Мэри.

– И впереди ждет тебя счастье еще больше, – сказала Грация. – В другом доме, где будет весело и светло, как здесь теперь, скоро заживет Альфред с молодой женой.

Мэри опять улыбнулась.

– Как счастлив этот день в твоем воображении, Грация! Это видно по твоим глазам. Я знаю, что в нем будет обитать счастье, и как рада я, что знаю это.

– Ну, что? Все ли готово? – спросил доктор, суетливо вбегая в комнату. – Альфред не может приехать рано, часов в одиннадцать или около того. У нас есть время, чтобы развеселиться. Он должен застать праздник в полном разгаре. Разложи в камине огонь, Бритн. Жизнь бессмыслица, Мэри; верность в любви и все остальное – вздор! Но так и быть, подурачимся вместе со всеми и встретим вашего верного любовника, как сумасшедшие! Право, у меня у самого закружилась, кажется, голова, – сказал доктор, с гордостью глядя на своих дочерей, – мне все кажется, что я отец двух хорошеньких девушек.

– И если одна из них огорчила или огорчит вас когда-нибудь, милый папенька, простите ее, – сказала Мэри. – Простите ее теперь, когда сердце у нее так полно. Скажите, что вы прощаете ее, что она никогда не лишится любви вашей, и… И остального…

Она не договорила, припав лицом к плечу старика.

– Полно, полно! – ласково сказал доктор. – Простить! Что мне прощать? Эх, если эти верные любовники возвращаются только тревожить нас, так лучше держать их в отдалении, выслать нарочного задержать их на дороге, не давать им в сутки делать больше двух миль, пока мы не приготовимся, как следует, к встрече. Поцелуй меня, Мэри! Простить! Что ты за глупенькое дитя! Если бы ты рассердила меня раз пятьдесят на день, так я простил бы тебе все, кроме подобной просьбы. Поцелуй же меня! Вот так! В прошедшем и в будущем – счет между вами чист. Подложить сюда дров! Или вы хотите заморозить гостей в этакую декабрьскую ночку! Нет, у нас должно быть светло, тепло и весело, или я не прощу кое-кому из вас!

Так весело распоряжался доктор. Затопили камин, зажгли свечи, приехали гости, раздался живой говор, и по всему дому разлилось что-то веселое и праздничное.

Гостей съезжалось все больше и больше. Светлые взоры обращались к Мэри; улыбающиеся уста поздравляли ее с возвращением жениха. Мудрые матушки с веерами в руках изъявляли надежду, что она окажется не слишком молода и непостоянна для тихой семейной жизни; пылкие отцы впали в опалу за неумеренные похвалы ее красоте; дочери завидовали ей; сыновья завидовали ему… Все были заинтересованы, одушевлены, все чего-то ждали.

Мистер и миссис Краггс вошли под ручку; но миссис Снитчей явилась одна.

– А он что же? – спросил ее доктор.

Перо райской птицы на тюрбане миссис Снитчей задрожало, как будто птица ожила, когда она ответила, что это, конечно, известно мистеру Краггсу, потому что ей ведь никогда ничего не говорят.

– Эта несносная контора! – сказала миссис Краггс.

– Хоть бы когда-нибудь сгорела! – подхватила миссис Снитчей.

– Он… Он… Его задержало небольшое дельце, – отвечал Краггс, беспокойно поглядывая вокруг.

– Да, дельце. Пожалуйста, уж лучше не говорите! – сказала миссис Снитчей.

– Знаем мы, что это за дельце, – прибавила миссис Краггс.

Но они этого не знали. И от этого-то, может быть, так неистово задрожало перо райской птицы, и подвески у серег миссис Краггс зазвенели, как колокольчики.

– Я удивляюсь, что вы могли отлучиться, мистер Краггс, – сказала его жена.

– Мистер Краггс счастлив, я в этом уверена, – заметила миссис Снитчей.

– Эта контора поглощает у них все время, – продолжала миссис Краггс.

– Деловому человеку вовсе не следует жениться, – сказала миссис Снитчей.

И миссис Снитчей подумала: я вижу насквозь этого Краггса, он это сам знает. А миссис Краггс заметила мужу, что Снитчеи надувают его за его спиной, и что он это сам увидит, да поздно.

Впрочем, мистер Краггс почти не обращал внимания на эти замечания. Он с беспокойством посматривал вокруг, пока не увидел Грацию, к которой тотчас же и подошел.

– Здравствуйте, мисс, – сказал он. – Вы сегодня чудо как хороши. А ваша… Ваша сестрица, мисс Мэри? Она…

– Слава Богу, здорова, мистер Краггс.

– Да-с… Я… Она здесь? – спросил Краггс.

– Здесь ли! Вот она; разве вы не видите? Собирается танцевать, – отвечала Грация.

Краггс надел очки, чтобы лучше рассмотреть. Посмотрел на все несколько минут, потом кашлянул, вложил очки с довольным видом в футляр, и спрятал их в карман.

Музыка заиграла, и танцы начались. Огонь затрещал и засверкал, вспыхивая и припадая, как будто и он не хочет отстать от танцующих. Иногда он начинал ворчать, как будто подтягивает музыке. Иногда сверкал и сиял, как будто он глаз этой старой комнаты, и помаргивал, как опытный дедушка, который сам был молод, на молодые пары, шепотом беседующие по уголкам. Иногда веселость огня переходила все границы, и он с громким залпом бросал в комнату среди мелькающих ног горсть маленьких искр и завивался и прыгал от радости в своем просторном камине, как сумасшедший.

Кончался второй танец, когда мистер Снитчей тронул за руку своего товарища, смотревшего на танцы.

Краггс вздрогнул, как будто перед ним явилось привидение.

– Уехал? – спросил он.

– Тише! – отвечал Снитчей. – Он пробыл со мною часа три, если не больше. Он входил во все мелочи, рассмотрел все наши распоряжения по его имению. Он… Гм!

Танец кончился. Мэри проходила в это время как раз мимо него. Она не заметила ни его, ни его товарища; она смотрела вдаль, на сестру, и, медленно пробираясь сквозь толпу, скрылась из виду.

– Вы видите, все благополучно, – сказал Краггс. – Он, вероятно, не упоминал об этом больше?

– Ни полусловом.

– И он точно уехал? Наверняка?

– Он сдержит свое слово. Он спустится по реке с отливом в этой ореховой скорлупе, своей шлюпке, и еще ночью будет в открытом море; ветер попутный. Отчаянная голова! Нигде нет такой пустынной дороги. Это дело решено. Теперь отлив начинается часов в одиннадцать, говорит он. Слава Богу, что это дело кончено.

Снитчей отер лоб, вспотевший и озабоченный.

– А что вы думаете, – сказал Краггс, – насчет…

– Тсс! – прервал его осторожный товарищ, глядя прямо вперед. – Я понимаю. Не называйте никого по имени и не показывайте виду, что мы говорим о секретах. Не знаю, право, что тут думать, и сказать вам правду, так по мне, теперь все равно. Я думаю, самолюбие обмануло его. Может быть, мисс пококетничала немножко. Обстоятельства наводят на эту мысль… Альфред еще не приехал?

– Нет еще, – отвечал Краггс. – Его ждут каждую минуту.

– Хорошо. – Снитчей опять отер лоб. – Слава Богу, что все это так кончилось. Я еще никогда не был так встревожен с тех пор, как мы с вами занимаемся вместе. Зато теперь, мистер Краггс, я намерен провести вечерок в свое удовольствие.

Миссис Краггс и миссис Снитчей подошли в то самое время, как он высказал это намерение. Райская птица была в страшном волнении, и колокольчики звонили очень громко.

– Все только об этом и толкуют, мистер Снитчей, – сказала его жена. – Надеюсь, контора очень довольна?

– Чем, душа моя? – спросил Снитчей.

– Тем, что выставили беззащитную женщину на общее посмеяние, – возразила жена. – Это совершенно в духе конторы, да?

– Право, – прибавила миссис Краггс, – я так давно привыкла соединять в уме контору со всем, что противно домашней жизни, что рада узнать в нем открытого врага моего покоя. По крайней мере, в этом призвании есть что-то благородное.

– Душа моя, – возразил Краггс, – твое доброе мнение неоцененно, только я никогда не признавался, что контора – враг вашего покоя.

– Нет, – отвечала жена, затрезвонив в колокольчики, – конечно, нет. Вы были бы недостойны конторы, если бы у вас достало на это прямодушия.

– А что касается до отлучки моей сегодня вечером, – сказал Снитчей, подавая жене руку, – так я уверен, что потеря с моей стороны, мистер Краггс знает…

Миссис Снитчей прервала объяснение, утащив мужа в другой конец. Там она просила его «посмотреть на этого человека, оказать ей милость, посмотреть на него».

– На какого человека, душа моя? – спросил Снитчей.

– На вашего избранного, на товарища вашей жизни. Я вам не товарищ, мистер Снитчей.

– Ты ошибаешься, душа моя, – сказал Снитчей.

– Нет-нет, я вам не товарищ, – возразила миссис Снитчей с торжественною улыбкою. – Я знаю свое место. Взгляните на вашего товарища, мистер Снитчей, на вашего оракула, на хранителя ваших тайн, на вашу доверенную особу. Словом, на другого себя.

Привычка соединять в понятии себя с Краггсом заставила Снитчея взглянуть в ту сторону, где стоял его товарищ.

– Если вы можете смотреть ему сегодня в глаза, – сказала миссис Снитчей, – и не видите, что вы обмануты, что вы жертва его козней, что вы пресмыкаетесь пнред его волей по какому-то неизъяснимому обаянию, от которого не могут остеречь вас мои слова, так я могу сказать только одно: вы мне жалки!

Миссис Краггс, между тем, ораторствовала против Снитчея.

– Возможно ли, – говорила она Краггсу, – чтобы вы были до такой степени ослеплены насчет ваших Снитчеев, и не понимали своего положения? Не вздумайте утверждать, что не видели, как ваши Снитчеи вошли в комнату, и не заметили в них в ту же минуту скрытность, злоумышление и измену. Не думаете ли вы отрицать, что когда он отирал лоб и искоса поглядывал во все стороны, на совести вашего бесценного Снитчея (если у него есть совесть) было что-то такое, что боится света? Кто, кроме вашего Снитчея, прокрался бы на праздник, как ночной вор? (Заметим мимоходом, что это замечание не совсем ладило с фактом: Снитчей вошел очень просто и явно в открытую дверь.) Не станете ли вы завтра в полдень (тогда было около полуночи) утверждать, что ваши Снитчеи могут быть оправданы во всех отношениях, наперекор всем фактам, рассудку и опыту?

Ни Снитчей, ни Краггс не покусились попробовать остановить этот поток красноречия, но удовольствовались мирно плыть по течению, пока волны не улягутся сами собою, что и случилось почти в одно время с общим движением перед началом контрданса. Мистер Снитчей ангажировал миссис Краггс, а Краггс ловко подошел попросить миссис Снитчей. После нескольких фраз, как, например, «отчего вы не попросите кого-нибудь другого?», или «вы, верно, будете рады, если я откажусь,» или: «удивляюсь, как вы можете танцевать вне конторы» (на этот раз это было сказано в шутку), – обе леди согласились и стали на свои места.

У них уже давно было так заведено; за обедом и за ужином они делились попарно: они были задушевные друзья и жили совершенно на приятельской ноге. Обе леди сознавали, может быть, втайне, что лукавство Краггса и двуличность Снитчея существуют только в их воображении. И, может быть, они нарочно изобрели для себя это средство хоть как-нибудь вмешиваться в дела мужей. Верно то, что каждая из них исполнила свое призвание ревностно и неусыпно, не хуже своего мужа, и была уверена в тон, что «Компания» не может приобрести успеха и уважения без ее похвальных усилий.

Но вот райская птица запорхала по зале, колокольчики загремели и зазвенели; румяное лицо доктора завертелось в толпе, как лакированный волчок; тощий Краггс начал сомневаться, «легче ли», как все прочее, стало нынче протанцевать контрданс; а мистер Снитчей вытанцовывал с прыжками и антраша за «Себя и Краггса» и еще за полудюжину других.

Огонь оживился от свежего ветра, поднятого танцем, и запылал ярче и выше. Он был гением залы и присутствовал повсюду. Он светлел в глазах гостей, сверкал в брильянтах на снежных шеях девиц, играл около их ушей, как будто что-то нашептывая, обливал их стан, рассыпался розами у них под ногами, горел на потолке и возвышал отражением их красоту, зажег целую иллюминацию в колокольчиках мистрис Краггс.

Музыка играла все громче и громче, танец становился все живее и живее, и ветер в комнате зашевелил и зашумел листьями и ягодами на стенах, как часто случалось с ними на дереве; он несся по комнате, как будто невидимый рой духов вьется и мчится по следам живых людей. Доктор завертелся так, что нельзя было разобрать ни одной черты лица его; по зале запорхала, казалось, целая дюжина райских птиц, и трезвонят тысяча колокольчиков; платья заволновались, как паруса целого флота во время бури… Вдруг музыка умолкла и танец кончился.

Разгоревшись и запыхавшись, доктор еще нетерпеливее ждал Альфреда.

– Что, не видно ли чего-нибудь, Бритн? Не слышно ли?

– На дворе так темно, что ничего вдали не видно, сэр. И шум в доме такой, что ничего не слышно.

– Тем лучше, встреча будет веселее! Который час?

– Ровно полночь, сэр. Он скоро должен быть здесь.

– Подложи дров в камин, – сказал доктор. – Пусть еще издали увидит приветный огонек сквозь темноту ночи.

Он увидел его – да! Он заметил огонь из экипажа при повороте у старой церкви, узнал, откуда он светит. Он увидел зимние ветви старых деревьев между собою и светом, вспомнил, что одно из них мелодически шумит летом под окном Мэри.

Слезы показались у него на глазах. Сердце его билось так сильно, что он едва мог выносить свое счастье. Сколько раз думал он об этой минуте, рисовал ее в воображении со всеми возможными подробностями, боялся, что она никогда не настанет, ждал и томился вдали от Мэри.

Опять свет! Как ярко он сверкнул! Его засветили в ожидания гостя, чтобы заставить его спешить домой! Альфред сделал приветствие рукой, махнул шляпой и громко крикнул, как будто они могут видеть и слышать его, торжественно едущего к ним по слякоти.

– Стой!

Он знал доктора и догадался, что тот затеял. Доктор не хотел, чтобы приезд его был для них сюрпризом. Но Альфред все-таки мог явиться невзначай, дойдя до дому пешком. Если садовые ворота отворены, так можно пройти. А если и заперты, так он по старинному опыту знал, как легко перелезть через ограду.

Он вышел из экипажа и сказал кучеру (не без усилия, так он был взволнован), чтобы он остановился на несколько минут, а потом тронулся бы шажком. Сам же он побежал во всю прыть, не мог открыть ворота, влез на ограду, спрыгнул в сад и остановился перевести дух.

Деревья были покрыты инеем, который на ветвях сверкал блеклыми гирляндами, озаренный слабым светом месяца в облаках. Мертвые листья хрустели у него под ногами, когда он тихонько шел к дому. Унылая зимняя ночь расстилалась по земле и небу; но из окон приветливо светил ему навстречу алый огонек, мелькали фигуры, и людской говор приветствовал его слух.

Он старался, подходя все ближе, услышать в общем говоре ее голос и почти верил, что различает его. Он дошел уже почти до дверей, как вдруг двери распахнулись, и кто-то выбежал прямо ему навстречу. Но в ту же минуту отскочил назад и вскрикнул, сдерживая голос.

– Клеменси, – сказал он, – разве вы меня не знаете?

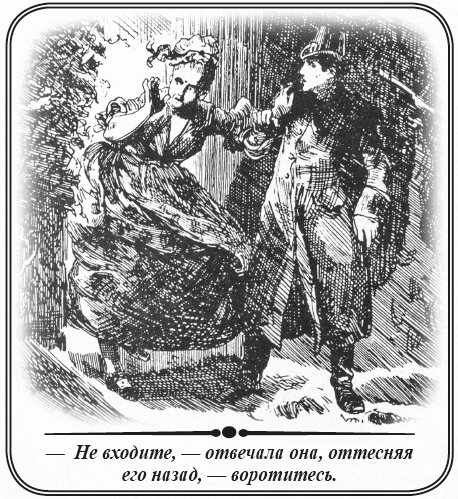

– Не входите, – отвечала она, оттесняя его назад, – воротитесь. Не спрашивайте зачем. Не входите.

– Да что такое? – спросил он.

– Не знаю. Боюсь и подумать. Уйдите. Слушайте!

В доме внезапно поднялся шум. Она закрыла уши руками. Раздался дикий вопль, от которого не могли защитить никакие руки, и Грация с расстроенным видом выбежала из дверей.

– Грация! – воскликнул Aльфред, обнимая ее. – Что такое? Умерла она?

Она освободилась из его рук, взглянула ему в лицо и упала у ног его.

Вслед затем из дома потянулась толпа разных лиц, между ними и доктор с бумагой в руке.

– Что такое?! – кричал Альфред, стоя на коленях возле бесчувственной девушки. Он рвал на себе волосы и перебегал дикими глазами с лица на лицо. – Неужели никто не хочет взглянуть на меня?! Никто не хочет заговорить со мной?! Неужели никто меня не узнает?! Никто не скажет, что случилось?!

В толпе послышался говор.

– Она сбежала.

– Сбежала! – повторил он.

– Сбежала, мой милый Альфред! – произнес доктор убитым голосом, закрыв лицо руками. – Сбежала из отцовского дома. Она пишет, что сделала свой невинный и безукоризненный выбор, просит простить ее, не забывать ее. Она сбежала!

– С кем? Куда?

Он вскочил, готовый, казалось, броситься в погоню. Но когда все посторонились, чтобы дать ему дорогу, он дико посмотрел на окружавших его людей, зашатался и упал опять на колени, сжав холодную руку Грации.

В общем смятении все бегали взад и вперед, суетились, кричали без цели и намерения. Одни бросились по разным дорогам, другие вскочили на лошадей, третьи засветили огонь, четвертые толковали между собою, что нет никакого следа и искать напрасно. Некоторые с любовью подошли к Альфреду, стараясь его утешить; другие заметили ему, что Грацию надо внести в дом, и что он мешает. Он ничего не слышал и не двигался с места.

Снег падал густыми хлопьями. Альфред поднял на минуту голову и подумал: «Как кстати этот белый пепел! Он застилает мои надежды и несчастие». Альфред посмотрел вокруг на белую равнину и подумал: «Как быстро исчезнут следы от ног Мэри, и снег засыплет и это воспоминание!» Но он не чувствовал холода и не трогался с места.