III

Голландские часы в углу пробили десять, когда фургонщик подсел к своему очагу. Он был так расстроен и убит горем, что испугался кукушки, которая мелодично прокуковала десять раз с тревожной торопливостью, юркнула обратно в Мавританский дворец и захлопнула за собою дверку, как будто ей было слишком тяжело смотреть на необычное зрелище. Если бы маленький косарь был вооружен самой острой косой и при каждом взмахе вонзал бы ее в сердце Джона, он никогда не изранил бы его так жестоко, как сделала это Дот.

То было сердце, переполненное любовью к ней, опутанное бесчисленными нитями подкупающих воспоминаний, спряденными из ежедневного влияния ее милых свойств; то было сердце, в котором она водворилась так незаметно и прочно, сердце до такой степени правдивое, такое сильное во всем добром, такое слабое во зле, что оно не могло поддаться сначала ни бешенству, ни жажде мщения, и в нем хватало места лишь для разбитого образа его кумира.

Но мало-помалу, пока фургонщик сидел в раздумье у очага, теперь холодного и темного, иные, более жестокие думы начали подниматься в нем, как сердитый ветер поднимается ночью. Коварный незнакомец спал под его опозоренной кровлей. Всего три шага отделяли Джона от двери его комнаты. Одного удара достаточно, чтобы вышибить ее. «Вы можете совершить смертоубийство, не успев опомниться», – сказал Текльтон. Какое же это будет убийство, если он дает время негодяю схватиться с ним врукопашную? На стороне того окажется преимущество молодости.

То была неуместная мысль, опасная при мрачном настроении его души. То была гневная мысль, подстрекавшая его к какому-нибудь мстительному поступку. Повинуясь ей, Джон рисковал превратить веселый домик в проклятое место, которого боялись бы ночью одинокие путники, и где робкие люди стати бы видеть тени дерущихся в разбитых окнах при тусклом свете луны, стали бы слышать дикие вопли в бурную погоду.

Противник был моложе обманутого мужа! Да-да; какой-нибудь влюбленный, овладевший сердцем, которого никогда не удавалось тронуть ему. Кто-нибудь из прежних избранников Дот, предмет ее дум и мечтаний, по которому она томилась тоской, тогда как Джон считал ее такой счастливой в замужестве с ним. О, какая смертельная мука думать об этом!

Дот была наверху с малюткой, которого укладывала спать. Когда Джон сидел, задумавшись, у очага, она подошла к нему так тихо, что он не расслышал – поглощенный своим горем, бедняга не мог слышать ничего – и придвинула скамеечку к его ногам. Он заметил ее присутствие лишь в тот момент, когда жена коснулась его руки и заглянула ему в лицо.

С удивлением? Нет. Это сразу поразило Джона, и он снова взглянул на нее, чтобы проверить свое впечатление. Нет, не с удивлением. То был зоркий вопросительный взгляд, но не удивленный. Сначала он был серьезен, и в нем сквозила тревога, но потом отразилась странная, дикая, страшная улыбка. Дот угадала мысли Джона. Затем он не видел ничего больше, кроме ее сложенных рук, прижатых ко лбу, склоненной головы и распустившихся волос.

Если бы Джон обладал в тот момент всемогуществом, то все же у него в сердце слишком ярко горела искра милосердия для того, чтоб нанести малейший вред виновной жене. Но ему было невыносимо тяжело видеть ее сидящей у своих ног, на низенькой скамейке, где он так часто смотрел на нее с любовью и гордостью, любуясь ею, такою невинною и веселой. Когда же она встала и ушла от него с рыданием, Джон почувствовал облегчение. Пустота в комнате казалась ему приятнее так долго любимого им присутствия Дот. Эта пустота более всего напоминала Джону, каким одиноким стал он теперь, и как непоправимо порвались великие узы его жизни.

Чем сильнее чувствовал он это, чем яснее сознавал, что готов скорее видеть перед собою Дот безвременно скончавшейся и бездыханной с их малюткой на груди, тем яростнее кипел в нем гнев против врага. Джон осмотрелся кругом, отыскивая глазами оружия.

На стене висело ружье. Он снял его и сделал шаг к дверям вероломного незнакомца. Он знал, что ружье было заряжено. Смутная мысль о том, что этого человека следует застрелить, как дикого зверя, пришла ему в голову и разрасталась у него в уме до тех пор, пока не превратилась в чудовищного демона, который, совершенно подчинив его себе, отогнал от несчастного все более кроткие помыслы и приобрел безусловную власть над ним.

Впрочем, это не совсем верно, он не отогнал прочь более кротких промыслов, но искусно исказил их, превратил в бичи для подстрекательства Джона. Под его темной властью вода превратилась в кровь, любовь в ненависть, мягкость в слепую жестокость. Образ Дот, скорбный, смиренный, но не перестающий взывать к его нежности и милосердию с неодолимой силой, не шел у него из головы, не покидая его. Он толкал Джона к дверям, поднимал ружье к его плечу, прикладывал его палец к взведенному курку и кричал: «Убей его! Убей в постели!»

Фургонщик перевернул ружье, чтобы ударить прикладом в дверь; он уже держал его поднятым кверху. У него было смутное намерение громко крикнуть сопернику, чтобы тот, ради всего святого, бежал через окно.

Вдруг топливо разгорелось, и огонь залил ярким светом весь очаг, а пригретый сверчок завел свою песнь!

Ни один звук, услышанный им, ни человеческий голос, хотя бы он принадлежал самой Дот, не могли так подействовать на Джона и смягчить его. Безыскусные слова, которыми она описывала свою любовь к этому самому сверчку, снова отозвались в ушах Джона. Ее трепет и серьезность в тот момент снова припомнилась ему; ее милый голос. О, что это был за голос! Самая сладостная музыка у домашнего очага честного человека затронул лучшие страны его души и пробудил в ней лучшие свойства к жизни и действию.

Джон отшатнулся от двери, как лунатик, внезапно очнувшийся от страшного сна, и отставил в сторону ружье. Потом, закрыв лицо руками, он снова подсел к огню и нашел облегчение в слезах.

Между тем сверчок вылез из своего убежища в комнату и встал перед ним в волшебном образе.

– Я люблю сверчка, – говорил таинственный голос, повторяя то, что Джон помнил так твердо. – Люблю за то, что много раз слышала его, и эта невинная музыка навевала на меня множество мыслей.

– Она говорила так! – воскликнул фургонщик. – Верно!

– То было счастливое жилище, Джон, и я люблю сверчка из-за него.

– Да, оно было таким, Бог свидетель, – подтвердил Джон. – Она делала его счастливым всегда… До настоящего времени.

– У нее такой славный кроткий нрав; она так любит домашнюю жизнь, она так весела, деятельна и беззаботна! – произнес голос.

– Недаром я любил ее так сильно, – отозвался фургонщик.

Голос, поправляя его, произнес: «люблю».

Фургонщик повторил опять: «любил». Но нетвердо. Заплетающийся язык не слушался его и говорил по-своему за себя и за Джона.

Эльф поднял руку и начал с умоляющим видом:

– У твоего собственного очага…

– У очага, который она погубила, – перебил Джон.

– Нет, который она так часто благословляла и окружала весельям, – возразил сверчок. – У очага, который без нее был бы только сочетанием нескольких камней, кирпичей и ржавых перекладин. Благодаря Дот он превратился в алтарь твоего дома, где ты по ночам приносил в жертву какую-нибудь мелкую страстишку, себялюбие или заботу и воздавал честь спокойствию духа, доверчивости и откровенности. Дым от этого простого камина поднимался кверху, благоухая лучше самых драгоценных курений, какие курятся перед самыми роскошными ковчегами в пышных храмах целого мира! У твоего собственного очага, в его спокойном святилище, окруженный его кроткими влияниями и воспоминаниями, выслушай ее! Выслушай меня! Выслушай все, что говорит языком твоего очага и твоего жилища.

– И заступается за Дот? – спросил фургонщик.

– Все, говорящее языком твоего домашнего очага и твоего жилища, должно заступаться за нее! – возразил сверчок, – потому что эта речь правдива.

И пока фургонщик сидел в своем кресле, погруженный в размышления, охватив голову руками, таинственный дух стоял позади него, внушая ему своей властью его думы и представляя их ему, как в зеркале или на картине. То не был одинокий дух. От печного свода, от трубы, от часов, от трубки, от чайника, от колыбели, от пола, от стен, от потолка и лестницы, от фургона на дворе, посудного шкафа в комнате, от всей домашней утвари, от всякой вещи и всякого места, с которыми Дот приходила в соприкосновение, и с которыми было связано воспоминание о ней в уме несчастного мужа, отделялись воздушные рои крылатых эльфов. Не для того, чтоб встать позади Джона, подобно сверчку, но чтобы действовать и двигаться. Чтобы воздавать всякие почести образу Дот. Чтобы дергать фургонщика за полы и показывать туда, где появится этот милый облик. Чтобы толпиться вокруг него и лобызать его. Чтобы сыпать цветы ему под ноги. Чтобы стараться увенчать его светлую голову своими тонкими руками. Чтобы выказать Дот свою любовь и нежность. Чтобы уверить ее, что здесь нет ни одного безобразного, дурного или вредного существа, желавшего приблизиться к ней – никого, кроме них, игривых и дружественных эльфов.

Мысли Джона не расставались с образом Дот. Он был постоянно перед ним.

Вот она сидит за иглою у огня и поет про себя песенку. Такая веселая, проворная, старательная маленькая Дот! Волшебные существа, точно по уговору, уставились разом на него глазами и как будто говорили:

– Не эту ли славную жену оплакиваешь ты?

За окном послышались звуки веселья, зазвенели музыкальные инструменты, раздался громкий говор и смех. Толпа веселящейся молодежи ввалилась в комнату. Между ними была Мэй Фильдинг и множество хорошеньких девушек. Дот была краше их всех и никому не уступала в молодости. Эти гости пришли звать ее с собой. У них устраивались танцы. Если чья-нибудь маленькая ножка была создана для танцев, так это бесспорно ножка Дот. Но она засмеялась, покачала головой и указала на свою стряпню на огне и на стол, который уже был накрыт, указала с таким лукавым задором, от которого сделалась еще прелестнее. Итак, Дот весело отпустила их, кивая танцорам, одному за другим, когда они проходили мимо, но с комическим равнодушием, достаточным для того, чтобы заставить их уйти и сейчас же утопиться, если они были поклонниками Дот. И, вероятно, более или менее так оно и было: они не могли устоять против ее очарования. Между тем Дот вовсе не была холодна от природы. О, нет! Когда к дверям приблизился один известный фургонщик, с какою радостью бросилась она к нему навстречу!

Снова эльфы обратили на него свои взоры и как будто говорили: «Неужели эта жена могла обмануть тебя!»

Какая-то тень упала на зеркало или картину. Назовите это, как хотите. Большая тень незнакомца, когда он впервые стоял под их кровлей, заслонила собою и стушевала все прочие предметы. Но проворные эльфы работали, как пчелы, чтобы устранять ее. И Дот опять появилась тут, по-прежнему светлая и прекрасная.

Качая своего малютку в колыбели, убаюкивая его тихой песенкой, она прислонилась головой к плечу той самой задумчивой фигуры, возле которой стоял волшебный сверчок.

Ночь – я хочу сказать, настоящая ночь, а не та, которую отмечают волшебные часы, – теперь прояснилась; и на этой стадии размышлений фургонщика выглянул месяц, чтобы ярко осветить небо. Может быть, какой-нибудь спокойный и кроткий свет взошел также и в душе Джона, который мог теперь более трезво обдумать случившееся.

Хотя тень незнакомца падала от времени до времени на зеркало, всегда отчетливая, большая и вполне определенная, но она не была уже теперь так мрачна, как сначала. Где бы она ни появилась, эльфы дружно вскрикивали и принимались действовать своими крошечными ручками и ножками с невероятным проворством, чтобы стереть ее. И где бы ни удавалось им захватить Дот, эльфы снова показывали ее мужу с громким ликованьем светлой и прекрасной. Они показывали ее не иначе, как прекрасной и светлой, потому что здесь были духи домашнего очага, которые не терпят лицемерия: оно для них убийственно. Между тем Дот никогда не огорчала их; деятельная, веселая, ласковая, она была светом и отрадой в жилище фургонщика.

Эльфы ужасно суетились, когда показывали ее с ребенком, беседующей к кругу мудрых старых матрон и старающейся казаться удивительно степенной и важной. Она стояла, солидно опираясь на руку мужа, и делала вид – она, такой бутончик в образе маленькой женщины! – будто бы отреклась от всяких суетных забав в мире и уже успела приобрести большую опытность в материнских обязанностях. Но тут же эльфы, не переводя духа, показали ее смеющейся над мужем за его неуклюжесть, поднимающей ему воротник рубашки, чтобы сделать его красивее, и кружащейся с ним по той же самой комнате с целью научить его танцевать.

Эльфы отвернулись и опять стали смотреть во все глаза на Джона, когда показали ему Дот вместе со слепой девушкой, потому что, хотя она отличалась веселостью и оживленьем везде, где бывала, но в доме Калеба Племмера эти качества выступали еще ярче, били через край. Любовь, доверие и благодарность слепой девушки к Дот; ее собственные старания отклонить признательность Берты; ее невинные маленькие ухищрения воспользоваться каждым моментом пребывания в гостях, чтобы сделать что-нибудь полезное для дома. И действительные усердные труды, хотя молодая женщина прикидывалась, что она предается праздничному отдыху; ее щедрые подарки в виде вкусного угощения: телятины, ветчинного паштета и бутылок с пивом; ее сияющее личико, появляющееся в дверях и исчезающее после прощания; дивное выражение во всей ее внешности от хорошенькой ножки до головы в венце пышных волос. Все это эльфы показали въявь и превозносили за эти скромные добродетели Дот, которая была душою семейного и дружеского круга, чем-то необходимым для общего блага. И опять они сразу посмотрели на Джона умоляющим взором и как будто говорили, тогда как некоторые из них приютились в складках ее одежды и ласкали Дот:

– Неужели эта жена могла обмануть твое доверие?

Не раз, не два и не три в долгую ночь раздумья добрые духи показывали ее Джону сидящей на своем любимом месте с опущенной головой, с прижатыми ко лбу руками и волнами распустившихся волос, какой он видел ее в последний раз. И найдя ее в таком горе, они не отворачивались больше от Джона и не смотрели на него, но окружили Дот тесной толпой и утешали, и целовали ее, и толкались, чтобы высказать ей сочувствие и ласку, совершенно забыв неутешного мужа.

Так прошла ночь. Месяц закатился, звезды померкли; наступил холодный рассвет; взошло солнце. Фургонщик по-прежнему сидел, задумавшись, у очага. Он провел здесь всю ночь, опершись головою на руки. Всю ночь напролет верный сверчок трещал на очаге. Всю ночь прислушивался хозяин к его голосу. Всю ночь феи домашнего очага хлопотали около него. Всю ночь Дот отражалась милой и безупречной в зеркале, исключая того момента, когда на него падала тень.

Когда сделалось совершенно светло, Джон встал, вымылся и переоделся. Он не мог заняться своим обычным веселым ремеслом – у него не хватало на это бодрости. Но сегодня не было большой беды, так как по случаю свадьбы Текльтона Джон Пирибингль сговорился с другим фургонщиком, чтобы тот заменил его. Он собирался весело отправиться в церковь с Дот. Но всем подобным планам пришел конец. Сегодня был также день свадьбы супругов Пирибингль. Ах, мог ли Джон предвидеть, чтобы целый год счастья закончился так печально!

Он ожидал приезда Текльтона поутру и не ошибся. Не успел фургонщик походить взад и вперед перед своим крыльцом несколько минут, как увидал торговца игрушками, катившего по дороге в своем фаэтоне. Когда экипаж подъехал ближе, Джон заметил, что Текльтон был одет щеголем для брачной церемонии, и украсил голову своей лошади цветами и бантами.

Лошадь больше походила на жениха, чем ее хозяин, полузакрытый глаз которого сильнее прежнего отличался неприятной выразительностью. Но фургонщик не обратил на это большого внимания. Его думы занимало иное.

– Джон Пирибингль! – произнес тоном сожаления посетитель. – Ну, как вы чувствуете себя, дружище, сегодня поутру?

– Я плохо провел ночь, мистер Текльтон, – отвечал фургонщик, качая головой, – потому что был сильно расстроен. Но теперь все прошло! Не можете ли вы уделить мне полчасика времени для разговора с глазу на глаз?

– Я с этой целью и приехал, – сказал Текльтон, выходя из экипажа. – Не хлопочите с моей лошадью. Она будет стоять смирнехонько, привязанная поводьями к этому столбу, если вы дадите ей немножко сенца.

Когда фургонщик принес охапку сена из конюшни и дал его лошади, то вошел с гостем в дом.

– Кажется, ваша свадьба назначена не раньше полудня? – спросил он.

– О, да, – отвечал Текльтон. – У меня еще много времени. Много времени.

При входе в кухню они заметили, что Тилли Слоубой стучится в дверь незнакомца, комната которого находилась лишь в нескольких шагах оттуда. Один из ее красных глаз, (потому что Тилли плакала всю ночь, глядя на свою плачущую хозяйку) был прижат к замочной скважине; она громко застучала кулаками и казалась испуганной.

– Смею сказать, я не могу достучаться, – промолвила нянька, озираясь кругом. – Надеюсь, тут не случилось никакой беды, и никто не умер, смею сказать!

Эти человеколюбивые слова мисс Слоубой сопровождала новыми ударами в дверь, оставшиеся, однако, без ответа.

– Не попробовать ли мне? – предложил Текльтон. – Это любопытно.

Фургонщик, отвернувшийся от двери, подал ему знак идти, если он хочет. Текльтон пошел на смену Тилли Слоубой; он также стучался и дергал дверную ручку без всякого результата. Но вот ему вздумалось толкнуть дверь; и когда она отворилась без помехи, он заглянул в комнату, просунул в нее голову, затем переступил порог и вскоре выбежал оттуда опрометью.

– Джон Пирибингль, – шепнул гость хозяину на ухо, – надеюсь, тут не произошло ничего опрометчивого ночью?

Фургонщик поспешно обернулся к нему.

– Ведь он скрылся, – сказал Текльтон, – и окно распахнуто настежь. Я не вижу никаких следов, – но я боюсь, не было ли здесь какой-нибудь…. Какой-нибудь схватки, а?

Он почти совсем зажмурил свой выразительный глаз и впился им в Джона, причем судорожно скривил лицо и быстро согнул свою фигуру, точно стараясь насильно выжать правду из Джона Пирибингля.

– Не беспокойтесь, – отвечал тот. – Незнакомец вошел в эту комнату прошлой ночью без всякого вреда для себя, без всякой обиды с моей стороны словом или делом, и никто не входил к нему с той минуты. Он исчез отсюда по своей доброй воле. Я с радостью вышел бы вот из этой двери, чтобы до конца жизни просить милостыню, переходя от дома к дому, если бы мог изменить этим прошедшее и сделать так, чтобы тот человек никогда не приходил к нам. Но он пришел и ушел. И мне нет больше до него никакого дела.

– О, конечно! По-моему, он отвертелся довольно дешево, – сказал Текльтон, беря стул.

Но едкая насмешка не была замечена фургонщиком, который сел в свою очередь и на некоторое время заслонил рукою лицо, прежде чем заговорить.

– Вчера вечером вы показали мне мою жену, – начал он наконец, – мою жену, которую я люблю; тайно…

– И нежно, – подтвердил Текльтон.

– Она потворствовала переодеванию того человека и давала ему случай видеться с собою наедине. Я уверен, что для меня не было несноснее этого зрелища. Я уверен, что нет человека в мире, которому я бы желал быть менее обязан этим открытием, чем вам.

– Сознаюсь, что я всегда питал подозрение, – заметил Текльтон, – и потому меня так не жаловали здесь, я знаю.

– Но так как вы открыли мне глаза, – продолжал фургонщик, не слушая его слов, – так как вы увидели ее, мою жену, мою жену, которую я люблю… – Его голос, и взгляд, и рука стали тверже, когда он повторил эти слова, очевидно с твердо принятым намерением. – Так как вы видели ее в таком невыгодном свете, то будет правильно и справедливо, чтобы вы посмотрели на нее моими глазами и заглянули мне в душу, и узнали, что я думаю об этом, потому что мое решение принято, – заключил Джон, пристально глядя на гостя. – И ничто не в силах поколебать его теперь.

Текльтон пробормотал несколько слов насчет того, что всегда нужно свалить на что-нибудь вину. Однако, решительность Джона Пирибингля заставила его прикусить язык. В простой безыскусной речи этого человека было что-то благородное и полное достоинства, в чем сказывалась душа неподкупной честности.

– Я человек простой и грубый, – продолжал фургонщик, – и мне нечем похвастаться. Я не отличаюсь умом, как вам известно, и уже не молод годами. Я полюбил мою маленькую Дот, потому что она росла на моих глазах в доме своего отца с самого детства; потому что я знал, какая она славная; потому что в ней была вся моя жизнь в течение многих лет. Есть много мужчин, с которыми я не могу сравниться, но которые никогда не сумели бы любить мою маленькую Дот, как я любил ее.

Он остановился, и некоторое время тихонько постукивал об пол ногою, прежде чем продолжать.

– Я часто думал, – снова заговорил Джон, – что хотя и не стою Дот, но мог бы сделаться для нее любящим мужем и, пожалуй, сумел бы оценить ее лучше другого. Так мало-помалу я освоился с этой мыслью и стал находить возможным брак между нами. Так оно и вышло: мы поженились.

– Ага, – произнес Текльтон, многозначительно тряхнув головой.

– Я изучил самого себя; я узнал по опыту свой характер; я знал, как сильно любил Дот и как мог быть счастлив с нею, – говорил дальше Джон. – Но я недостаточно подумал о ней.

– Разумеется, – подтвердил Текльтон. – Непостоянство, легкомыслие, ветреность, желание нравиться! Вы не приняли их в расчет. Вы просмотрели все это! Ага!

– Вам не следовало перебивать меня, – с некоторой суровостью заметил фургонщик, – прежде чем вы вникли в мои слова, а вы далеки от этого. Если вчера я уложил бы одним ударом того человека, который осмелился бы сказать про нее одно дурное слово, то сегодня я затоптал бы его ногами, будь он даже моим родным братом!

Торговец игрушками посмотрел на него с удивлением, между тем как Джон продолжал более мягким тоном.

– Подумал ли я о том, – говорил он, – что оторвал Дот в ее юные годы и при ее красоте от молоденьких подруг и от многих удовольствий, украшением которых она служила?.. От веселых собраний, где она сияла самой ясной звездочкой, чтобы запереть в своем унылом доме, и заставить ее довольствоваться моим скучным обществом! Сообразил ли я, как мало подхожу к ее живому бойкому нраву, как должен быть скучен и несносен неповоротливый мужчина для женщины быстрого ума? Сообразил ли я, что моя любовь к ней не была заслугой и не давала мне никаких особых прав, так как для всякого, кто знал мою Дот, было невозможно не полюбить ее? Нет, я не принял во внимание ничего этого, но воспользовался ее беззаботной доверчивостью, склонностью к веселью и женился на ней. Лучше бы мне не делать этого! Я сожалею о том – ради нее, не ради себя!

Игрушечный фабрикант смотрел на него, не мигая. Даже прищуренный глаз Текльтона был теперь открыт.

– Да благословит ее небо, – продолжал фургонщик, – за то веселое постоянство, с каким она старалась скрывать это от меня! И да простит мне Бог, что я по своей недогадливости не понял этого раньше! Бедное дитя! Бедняжка Дот! Как было не догадаться мне о том, когда я видел, что ее глаза наполнялись слезами, если заходила речь о неравных браках, вроде нашего! Сотню раз замечал я скрытый трепет ее губ, и ведь ни разу не мелькнуло у меня подозрение до прошлой ночи! Несчастная! Как это я мог надеяться, что она полюбит меня? Как мог поверить, что любим ею!

– Она ужасно выставляла на вид свою любовь к вам, – подхватил Текльтон. – Она до такой степени прикидывалась любящей женой, что, говоря откровенно, это и навело меня сначала на подозрения.

Тут он не замедлил намекнуть на превосходство Мэй Фильдинг перед Дот, потому что эта молодая девушка уж, конечно, не прикидывалась влюбленной в него.

– Она старалась всеми силами полюбить меня, – сказал в оправдание жены бедняга Джон с бóльшим волнением, чем раньше. Только теперь начинаю я понимать, как принуждала себя Дот быть для меня старательной, преданной женой, которая помнит свой супружеский долг. Как добра была она, как много она сделала; какое у нен мужественное сердце и сколько нравственной силы! О том свидетельствует счастье, которое изведал я под этой кровлей! Это будет служить мне отчасти утешением и отрадой, когда я останусь здесь один.

– Вы останетесь одни? – переспросил Текльтон. – Ага, значит, и вы решили принять свои меры?

– Я решил, – отвечал фургонщик, – сделать ей величайшее добро, исправив свою ошибку, насколько это в моей власти. Я могу избавить Дот от ежедневной тяготы неравного брака и непосильной борьбы с собою, чтобы скрывать свои чувства. Я предоставлю ей свободу, насколько это зависит от меня.

– Как, вы собираетесь еще вознаградить се? – подхватил Текльтон, теребя и закручивая пальцами свои громадные уши. – Должно быть, я не так понял вас. Конечно, вы не говорили этого.

Фургонщик схватил торговца игрушками за воротник и тряхнул его, как тростинку.

– Выслушайте меня, – сказал он, – да постарайтесь не ослышаться. – Выслушайте меня. Кажется, я говорю ясно?

– Совершенно ясно, – подтвердил Текльтон.

– Говорю, как думаю?

– Именно, как думаете.

– Я сидел у этого очага прошлой ночью всю ночь напролет! – воскликнул фургонщик. – На том месте, где моя жена сидела так часто рядом со мною, обратив ко мне свое милое лицо. Я припомнил всю ее жизнь день за днем. Я разобрал ее характер, ее поступки. И, клянусь душой моей, она невинна, если только есть над нами Всевышний Судья, чтобы разбирать невинных и виновных…

Правдивый сверчок на очаге! Справедливые духи домашнего хозяйства!

– Гнев и недоверие покинули меня, – продолжал Джон, – и в моей душе осталась лишь глубокая скорбь. В недобрый час вернулся какой-нибудь прежний обожатель, более подходящий к ее годам и вкусам, чем я, которому, пожалуй, отказали из-за меня, против воли Дот. В недобрый час, застигнутая врасплох и не успевшая обдумать своих действий, Дот сделалась сообщницей его вероломства, решившись скрывать низкий обман. Прошлой ночью она пришла к нему на тайное свидание, свидетелями которого были мы с вами. Это дурной поступок. Но во всем остальном она невинна, если существует правда на земле!

– Ну, если вы такого мнения… – начал Текльтон.

– Итак, я отпущу ее! – перебил его фургонщик. – Отпущу с моим благословением за многие счастливые часы, которые она подарила мне, и с моим прощением за все причиненное мне горе. Пускай она уезжает и наслаждается душевным миром, которого я ей желаю! Она никогда не будет ненавидеть меня. Она полюбит меня больше, когда я перестану быть для нее обузой, и цепь, скованная мною, покажется ей легче. Сегодня годовщина того дня, когда я увез ее из родительского дома, очень мало заботясь о том, будет ли она счастлива. И сегодня же Дот вернется на свое старое пепелище. Я не стану более надоедать ей. Родители моей жены приедут к нам сегодня – мы составили маленький план провести этот день вместе. И они увезут ее к себе домой. Я вполне доверяю ей и могу положиться на ее честь, где бы она ни жила. Она покидает меня, незапятнанная ничем, и будет вести такую же незапятнанную жизнь, я уверен в том. Если я умру, – а это может случиться, пока Дот еще молода; я так опустился в несколько часов, – то она узнает, что я помнил о ней и любил ее до гроба! Вот конец того, что показали вы мне. Теперь все миновало!

– О нет, Джон, не миновало. Не говори, что все кончено! Не совсем еще. Я слышала твои благородные слова. Я не могла незаметно уйти, прикидываясь незнающей того, что вызвало во мне такую глубокую благодарность. Не говори, что все кончено, пока часы не пробьют еще раз!

Дот вошла в комнату вскоре после Теклтона и оставалась там. Она не смотрела на гостя, но не сводила глаз со своего мужа.

Однако, молодая женщина не приближалась к нему, оставляя между ним и собою как можно больше расстояния. И хотя она говорила с пылкой серьезностью, но не подвинулась к Джону ни на шаг. Как мало общего было в этом с ее прежними привычками!

– Ничья рука не в силах сделать часового механизма, который стал бы отбивать для меня вновь часы минувшего счастья, – отвечал фургонщик со слабой улыбкой. – Но пусть будет так, как ты желаешь, дорогая. Бой часов раздастся скоро. Наши слова не имеют большой важности. Я постараюсь угодить тебе в чем-нибудь поважнее.

– Однако мне пора отправляться, – пробормотал Текльтон. – Время не терпит, потому что, когда часы пробьют опять, я должен быть уже на дороге в церковь. Прощайте, Джон Пирибингль. Весьма жаль, что я лишен удовольствия видеть вас у себя. Я огорчен этой потерей, а вместе с тем и ее причиной!

– Ведь я говорил ясно? – допрашивался фургонщик, провожая его до дверей.

– О, вполне!

– И вы запомните то, что я вам сказал?

– Позвольте мне вам заметить, – ответил Текльтон, предусмотрительно усаживаясь заранее в фаэтон, – что сказанное вами было до такой степени неожиданно, что я едва ли забуду это.

– Тем лучше для нас обоих, – отвечал Джон. – Прощайте. Желаю вам счастья.

– Я хотел бы со своей стороны пожелать вам того же, – сказал Текльтон. – Но так как я не могу этого сделать, то ограничусь благодарностью. Говоря между нами, (кажется, я уже упоминал об этом раньше?) я не думаю, что буду менее счастлив в моей супружеской жизни оттого, что Мэй не выказывала мне слишком большого внимания и не выставляла на вид своих нежных чувств. Поберегите себя.

Фургонщик стоял и смотрел ему вслед, пока игрушечный фабрикант не сделался в отдалении меньше лошадиного убора из цветов и бантов вблизи. Тут с глубоким вздохом он пошел беспокойно бродить под деревьями около дома, как человек, убитый горем. Ему не хотелось возвращаться в комнату раньше боя часов.

Оставшись одна, бедная Дот горько зарыдала; но она часто старалась заглушить свои рыдания, вытирала глаза и говорила о том, как добр ее муж, какой он превосходный человек. А раз или два молодая женщина даже засмеялась таким задушевным торжествующим и неуместным смехом, (так как в то же время не переставала плакать), что повергла Тилли в настоящий ужас.

– О, перестаньте, пожалуйста, – говорила нянька. – Ведь от этого, чего Боже сохрани, ребеночек ваш может помереть, если вы станете так убиваться, смею вам сказать!

– А ты будешь приносить его иногда к отцу, Тилли, когда мне нельзя будет здесь жить, и я уеду в свой старый дом? – спрашивала ее хозяйка, вытирая глаза.

– Ой, замолчите, прошу вас! – вопила Тилли, закидывая назад голову, разражаясь громким воем и удивительно смахивая на Боксера. – Ой, перестаньте, смею вас просить! Ой, что это такое приключилось со всеми, что все разошлись, разъехались и разбежались, наделав всем прочим столько горя? О-о-о-о-о!

Чувствительная Слоубой взвыла еще громче после этих слов. Ее рев был тем ужаснее, что она давно уже сдерживала подступавшие рыдания. Дикие вопли няньки непременно разбудили бы и напугали ребенка до того, что с ним сделался бы родимчик, если бы она не увидала в окно Калеба Плэммера, который вел свою слепую дочь. При этом зрелище в ней пробудилось чувство приличия; несколько минут она стояла молча, с разинутым ртом, а затем, бросившись к колыбели, где спал малютка, начала корчиться, точно в пляске святого Витта, подергивая руками и ногами, зарываясь в тоже время лицом и головой в простыни на постели и, очевидно, находя большое облегчение в этих необычайных операциях.

– Мэри, – сказала Берта при входе в комнату, – ты не на свадьбе!

– Я говорил, что вас не будет там, – прошептал Калеб. – Я слышал толки об этом вчера вечером. Но уверяю вас, – прошептал маленький человечек, нежно взяв хозяйку за обе руки, – я не придал значения тому, что говорят некоторые люди. Я им не верю. Положим, я ничтожество, но все же скорее дам себя истерзать в клочки, чем поверю одному дурному слову на ваш счет.

Он обхватил ее обеими руками и прижал к себе, как дитя прижимает куклу.

– Берта не могла бы оставаться сегодня дома, – говорил Калеб. – Она боялась, я знаю, услышать колокольный звон, боялась, что не выдержит, находясь так близко к новобрачным в день их свадьбы. Поэтому мы вышли заранее из дома и пришли сюда. Я все думал о том, что наделал, – заговорил опять отец после недолгого молчания, – я бранил себя до тех пор, пока перестал даже понимать, за что мне взяться и куда кинуться при виде горя моей дочери. И вот я пришел к заключению, что будет лучше, если я выскажу правду Берте при вас. Ведь вы не откажетесь побыть при этом? – спрашивал он, дрожа всем телом. – Я не знаю, как подействует на бедняжку мое признание; я не знаю, что она подумает обо мне; не знаю, будет ли она любить после того своего несчастного отца! Но для нее будет лучше, когда обман откроется, а я должен примириться с неизбежными последствиями моего безрассудства и понести заслуженную кару.

– Мэри, – сказала Берта, – где твоя рука? Ах, вот она, вот она! – воскликнула слепая, прижимая руку Дот к губам с улыбкой, а потом продевая ее под свою руку. – Я слышала, как наши гости шептались между собой вчера вечером, как приписывали тебе какой-то бесчестный поступок. Они ошибались.

Жена фургонщика промолчала. Калеб отвечал за нее.

– Они ошибались, – подтвердил он.

– Я знала это, – с гордостью подхватила Берта. – Я так им и сказала. Я не хотела слышать про нее ни одного дурного слова. Дот не заслуживает осуждения! – она пожала руку Дот и приложила ее нежную щечку к своему лицу. – Нет, я не настолько слепа, чтобы сделать это.

Калеб подошел с одной стороны к дочери, тогда как Дот стояла по другую сторону, держа ее за руку.

– Я знаю вас всех лучше, чем вы думаете, – сказала Берта. – Но никого не знаю я так хорошо, как милую Дот. Даже тебя, отец. Вокруг меня нет ничего, в половину такого действительного, такого истинного, как она. Если бы я могла сию минуту прозреть, и никто не сказал бы мне ни слова, я сейчас узнала бы ее в толпе! Сестра моя!

– Берта, Берта! – начал Калеб. – У меня есть на душе кое-что, и я должен поговорить с тобою откровенно, пока мы здесь одни, без посторонних свидетелей. Выслушай меня и не сердись! Я должен сделать тебе признание, моя милочка.

– Признание, отец?

– Я уклонился от правды и заблудился, дитя мое, – произнес Калеб с жалким выражением на своем растерянном лице. – Я уклонился от правды, думая принести тебе пользу, и поступил с тобою жестоко.

Слепая повернула к нему свое окаменевшее от изумления лицо и повторила:

– Жестоко?

– Он обвиняет себя слишком строго, Берта, – возразила Дот. – Ты сейчас сама убедишься в том. Ты первая оправдаешь его.

– Он жесток ко мне?! – воскликнула Берта с недоверчивой улыбкой.

– Нечаянно, дитя мое, – сказал Калеб. – Я был жесток, хотя не подозревал этого до вчерашнего дня. Моя дорогая слепая дочь, выслушай меня и прости! Мир, в котором ты живешь, моя душечка, не таков, каким я представлял тебе его. Глаза, которым ты доверяла, обманывали тебя.

Ее удивленное лицо было по-прежнему обращено в сторону отца. Но Берта попятилась назад и прильнула крепче к своей подруге.

– Твой жизненный путь был тяжел, моя бедняжка, и я думал сгладить его для тебя. Я искажал предметы, изменял характеры людей, выдумывал многое, чего никогда не существовало, чтобы сделать тебя счастливее. Я скрытничал с тобою, обманывал тебя, да простит мне Господь! И ты была окружена вымыслами…

– Однако живые люди не вымыслы, – поспешно подхватила она, сильно побледнев и по-прежнему сторонясь от отца. – Ты не можешь их изменить.

– Я сделал это, Берта, – возразил Калеб жалобным тоном. – Есть одно лицо, которое ты знаешь, моя голубка…

– О, отец, зачем ты говоришь, что я знаю? – подхватила слепая, и ее голос звучал горьким упреком. – Что и кого я знаю? Я, такая жалкая, слепая!

В своем сердечном томлении она протянула руки, точно отыскивая ощупью дорогу, после чего закрыла ими лицо с видом отчаяния и скорби.

– Человек, который женится сегодня, – сказал Калеб, – жесток, низок и бессердечен. Суровый хозяин для тебя и для меня, моя дорогая, в продолжение многих лет. Он отвратителен по наружности и по натуре. Неизменно холоден и недоступен состраданию. Он совершенно непохож на тот портрет, который я нарисовал тебе, мое дитя, не похож ни в чем.

– О, зачем, – воскликнула слепая девушка, очевидно страдая невыносимо, – зачем обманывал ты меня?! Зачем ты наполнил так обильно мое сердце, а поток вошел в него, подобно смерти, и вырвал из него предмет моей любви?! О, Боже, как я слепа! Как беспомощна и одинока!

Огорченный отец повесил голову и не отвечал, продолжая только раскаиваться и убиваться.

Только что Берта дала волю своим горьким сожалениям, как сверчок на очаге, неслышимый никем, кроме нее, принялся трещать. Не весело, а тихо, слабо и грустно. Его унылая песенка заставила ее заплакать. Когда же дух, стоявший всю ночь около фургонщика, появился позади нее, указывая на Калеба, слезы бедной девушки хлынули ручьем.

Вскоре голос сверчка послышался яснее, и слепота не помешала Берте почувствовать близость духа, парившего вокруг ее отца.

– Мэри, – сказала она, – расскажи мне, какой у нас дом. Каков он на самом деле?

– Это очень убогое жилище, Берта, очень убогое и жалкое. Будущей зимой оно едва ли будет служить вам защитой от дождя и ветра. Оно так же плохо защищено от непогоды, Берта, – продолжала Дот тихим, ясным голосом, – как твой бедный отец в своем плаще из дерюги.

Слепая девушка в сильном волнении встала и отвела в сторону маленькую жену фургонщика.

– Ну, а те подарки, которыми я так дорожила, которые почти всегда согласовались с моими желаниями и так радовали меня, – сказала она, дрожа. – Откуда же они брались? Не ты ли посылала их мне?

– Нет.

– Кто же тогда?

Дот заметила, что Берта уже догадалась, и промолчала. Слепая девушка снова закрыла лицо руками, но теперь с совершенно другим видом.

– Дорогая Мэри, одну минутку. Ты согласна? Отойдем подальше. Говори мне тихо. Ты правдива, я знаю. Ты не станешь меня обманывать, не так ли?

– Нет, Берта, не стану!

– Конечно; я уверена в том. Ты слишком жалеешь меня для этого. Мэри, посмотри через комнату в ту сторону, где мы сейчас были, туда, где сидит мой отец – мой отец, такой сострадательный ко мне и любящий – и скажи мне, что ты видишь?

– Я вижу, – отвечала Дот, которая отлично поняла слепую, – старика, сидящего в кресле, печально откинувшись на спинку и опираясь щекой на руку. Найдет ли он утешение у своей дочери, Берта?

– Да-да. Она утешит его. Продолжай.

– Он старик, изможденный трудом и заботой. Он тщедушный, сгорбленный, задумчивый, седой человек. Он расстроен и подавлен, он опустил руки. Но раньше, Берта, я видела его много раз в тяжелой борьбе с жизнью, ради одной великой и священной цели, и я почитаю его седую голову.

Слепая девушка вырвалась от нен и, кинувшись на колени перед отцом, прижала его голову к своей груди.

– Я прозрела, я прозрела! – воскликнула она. – Я была слепа, а теперь мои глаза открылись! Я никогда не знала его! Легко сказать, я могла умереть, не увидав в настоящем свете отца, который выказывал мне столько любви!

Волнение Калеба нельзя было описать никакими словами.

– Нет такого красавца на земле, – воскликнула девушка, сжимая его в объятиях, – которого я любила бы так нежно и так обожала, как тебя! Чем больше седин на твоей голове, чем старее твое лицо, тем ты мне дороже, отец! Пусть никто не говорит, что я ослепла вновь! Ни одна твоя морщина, ни один волосок на твоей голове не будут забыты в моих молитвах к Всевышнему!

Калеб выговорил с трудом:

– Моя Берта!

– И в своей слепоте я верила ему, – говорила девушка, лаская отца со слезами горячей любви, – верила, что он совсем другой! И живя с ним бок о бок изо дня в день, не замечала, как он заботился обо мне! Мне и во сне не снилось ничего подобного.

– Здоровый румяный отец в синем пальто, Берта, – сказал бедный Калеб. – Он пропал!

– Ничто не пропало, – возразила дочь. – Нет, ненаглядный отец, все остальное здесь – в тебе. Отец, которого я любила так искренно; отец, которого я никогда не любила достаточно и никогда не знала; благодетель, которого я стала сперва почитать и любить, потому что он выказывал мне такое участие… Все эти люди – в тебе! Ничто не умерло для меня. Душа всего, что было мне дорого, находится здесь, здесь с изможденным лицом и седою головой! А я уже больше не слепа.

Во время этой речи все внимание Дот было сосредоточено на отце и дочери. Однако, взглянув теперь в сторону маленького косца на мавританском лугу, она увидела, что часам осталось лишь несколько минут до боя, и тотчас впала в нервное и возбужденное состояние.

– Отец, – нерешительно произнесла Берта. – Мэри.

– Да, моя дорогая, – отвечал Калеб. – Она тут.

– В ней никакой перемены? Ты никогда не обманывал меня на ее счет?

– Боюсь, моя дорогая, что я, пожалуй, погрешил бы против истины, – отвечал Калеб, – если бы мог сделать Дот еще лучше. Но мне пришлось бы изменить се только к худшему, если бы я вздумал изменять ее вообще. Для нее всякие прикрасы излишни, Берта.

Хотя слепая девушка была уверена заранее в утвердительном ответе отца, однако, при его словах кинулась обнимать Дот, сияя гордостью и восторгом. То было восхитительное зрелище.

– При всем том, – сказала миссис Пирибингль, – могут произойти большие перемены, Берта, каких ты и не ожидаешь. Перемены к лучшему, хочу я сказать, перемены, которые сильно обрадуют некоторых из нас. Только ты не пугайся, если бы произошло что-нибудь подобное, помни это… Чу, кажется, гремят колеса по дороге? У тебя тонкий слух, Берта. Кто-нибудь едет?

– Да. И мчится очень быстро.

– Я… Я знаю, какой у тебя тонкий слух, – повторила Дот, прижав руку к сердцу и продолжая сыпать словами, чтобы скрыть свое волнение, – я часто замечала это. Ведь не далее, как вчера, ты уловила те странные шаги. Но почему ты, как я отлично помню, Берта, сказала: «Чьи это шаги?» И почему ты обратила на них больше внимания, чем на иную походку, этого я не знаю. Однако с тех пор произошли большие перемены, и мы сделаем очень хорошо, если приготовимся к неожиданности.

Калеб недоумевал, чтобы это значило, заметив, что хозяйка дома обращалась столько же к нему, сколько к его дочери. Он с удивлением видел, что в своем волнении и расстройстве она едва переводит дух и держится за спинку стула, чтобы не упасть.

– Да, это, действительно, стучат колеса! – продолжала Дот прерывающимся голосом. – Их стук все ближе!.. Ближе!.. У самого дома!.. Теперь, слышите? Остановились у калитки сада!.. А вот и шаги на крыльце, те же самые шаги, Берта, не правда ли?.. А вот!..

Она громко вскрикнула в неудержимом восторге, после чего, подбежав к Калебу, зажала ему руками глаза, когда молодой человек ворвался в комнату и, подбросив кверху свою шапку, кинулся к ним.

– Все кончено? – воскликнула Дот.

– Да!

– И благополучно?

– Да!

– Припоминаете ли вы этот голос, дорогой Калеб? Слышали вы раньше другой, похожий на него? – спрашивала миссис Пирибингль.

– Если бы мой мальчик в благодатной Южной Америке был жив… – произнес Калеб, дрожа всем телом.

– Он жив! – закричала Дот, отняв руки от его глаз и хлопая в ладоши. – Взгляните на него! Вот он перед вами, здрав и невредим! Ваш родной милый сын! Твой живой и любящий брат, Берта!

Честь и слава маленькому существу за ее восторг! Честь и слава ее слезам и смеху в то время, как отец, сын и дочь обнимались между собою! Честь и слава той сердечности, с какою Дот встретила на полдороге загорелого моряка с его длинными темными волосами и не отвернулась в сторону, когда он вздумал поцеловать ее алые губки, и позволила ему прижать себя к его взволнованной груди.

Честь и слава также кукушке, которая выскочила из подъемной дверки мавританского дворца, точно вор, и прокуковала двенадцать раз перед собравшейся компанией, словно охмелев от радости.

Вошедший фургонщик отшатнулся назад. И не мудрено: он никак не ожидал найти у себя такое многочисленное общество.

– Посмотрите, Джон! – воскликнул Калеб, вне себя от радости. – Посмотрите сюда! Мой родной мальчик из благодатной Южной Америки! Мой родной сын! Тот самый, которого вы снарядили в дальнюю дорогу на свой счет! Тот самый, которому вы были всегда таким преданным другом!

Хозяин сделал шаг вперед, чтобы взять его за руку, но остановился в нерешительности, когда заметил в его чертах какое-то сходство с глухим человеком в фургоне.

– Эдуард, – промолвил он, – так это был ты?

– Расскажи ему, – подхватила Дот. – Расскажи ему все, Эдуард. Не щади меня, потому, что я сама ни за какие блага не стану щадить себя перед ним.

– Да, то был я.

– И ты позволил себе прокрасться переодетым в дом твоего друга? – воскликнул фургонщик. – Знавал я когда-то честного малого… Сколько лет назад, Калеб, услышали мы о его смерти и думали, что убедились в ней? Тот никогда не сделал бы такой низости.

– Был у меня когда-то великодушный друг, который скорее заменял мне отца, – сказал Эдуард. – Тот никогда не осудил бы ни меня и никого другого, не выслушав предварительно. Этот друг был ты. Я убежден, что ты меня выслушаешь.

– Хорошо! Это правильно. Я согласен выслушать тебя, – отвечал фургонщик, бросая смущенный взгляд на жену, по-прежнему державшуюся вдалеке от него.

– Я должен признаться, что когда уезжал отсюда совсем юношей, – начал Эдуард, – то был влюблен, и мне отвечали взаимностью. Она была очень молоденькая девушка, которая пожалуй (как ты можешь мне возразить) не знала хорошенько собственного сердца. Но я знал свое и любил ее страстно.

– Ты! – воскликнул фургонщик. – Ты!

– Да, я, – подтвердил моряк. – И она отвечала мне тем же. Я всегда верил в ее взаимность, а теперь убежден в ней.

– Боже! Поддержи меня! – промолвил Джон. – Это хуже всего.

– Верный своему слову, – продолжал Эдуард, – я возвращался к ней, полный надежды, пережив много испытаний и опасностей; возвращался, чтоб напомнить невесте о нашем давнишнем уговоре. И вдруг, не доезжая двадцати миль до родных мест, узнал, что она изменила мне; что она меня забыла и променяла на другого, более богатого. Я не собирался укорять ее; я только хотел се видеть и убедиться на деле, что все это правда. Я надеялся, что мою невесту, пожалуй, принуждали к ненавистному браку против ее собственной воли и желания. Это было бы слабым утешением, но все же несколько облегчило бы меня, подумал я, и с этой мыслью приехал сюда. Мне нужно было узнать правду, истинную правду; увидеть все своими глазами, судить обо всем самому, без помехи с одной стороны, и не тревожив ее чувств своим внезапным появлением, с другой. С этой целью я переоделся и стал неузнаваемым, как тебе известно, после чего принялся поджидать тебя на дороге – ты помнишь, где. Мой вид не внушил тебе ни малейшего подозрения; не узнала меня и она, – прибавил моряк, указывая на Дот, – пока я не открылся ей потихоньку у очага. И тут эта добрая душа с испуга чуть не выдала меня.

– Но когда она узнала, что Эдуард жив и вернулся домой, – рыдая, подхватила Дот, говоря теперь за себя, чего ей хотелось уже давно, – и когда она узнала о его намерении, то посоветовала ему всячески хранить тайну, потому что его старинный друг Джон Пирибингль был слишком прямодушен по натуре и слишком неловок для притворства, будучи неповоротливым малым вообще, – объяснила Дот, смеясь и плача, – чтобы не проболтаться. Когда же она, то есть я, Джон, – продолжала сквозь рыданья маленькая женщина, – рассказала ему все: как его невеста поверила, что он умер, и как уступила, наконец, настояниям своей матери, согласившись вступить в брак, который милая глупая старушка называла выгодным; и когда она, то есть опять же я, Джон, сообщила Эдуарду, что они еще не женаты (хотя свадьба близко), и что с ее стороны не будет жертвой отказаться от жениха, потому что она его не любит. И когда он чуть не сошел с ума от радости, слыша это, то она – опять-таки я – согласилась быть между ними посредницей, как бывала частенько в прежнее время, Джон, и обещала выведать всю правду насчет чувств невесты. Она – опять-таки я, Джон, – была заранее уверена в успехе. И не ошиблась, Джон! И они сошлись вместе, Джон! И поженились, Джон, час тому назад! А вот и новобрачная! А Грэфф и Текльтон пускай умирает холостяком. А я счастливая маленькая женщина… Мэй, да благословит тебя Господь!

Дот была обворожительная маленькая женщина, особенно теперь, в пылу восторга. Трудно представить себе, какими задушевными и восхитительными поздравлениями осыпала она себя и новобрачную.

В душе честного фургонщика бушевала такая буря чувств, что он словно окаменел. Но потом, опомнившись, бросился к жене. Между тем она остановила его жестом руки, отступая по-прежнему назад.

– Нет, Джон, нет! Выслушай все! Не люби меня, Джон, пока ты не услышишь каждого словечка, которое мне надо тебе высказать. С моей стороны было нехорошо иметь тайну от тебя, Джон. Мне очень жаль. Я не видела в этом ничего дурного до той минуты, пока пришла и села возле тебя на скамеечку вчера вечером. Но когда я прочла на твоем лице, что ты видел меня гулявшей по галерее с Эдуардом, и когда я поняла твои мысли, то почувствовала свою вину перед тобою. И все-таки, милый Джон, как ты мог, как ты мог подумать обо мне так дурно!

Какими рыданьями разразилась опять маленькая женщина! Джон Пирибингль хотел схватить ее в объятия. Однако нет, она не позволила ему этого.

– Нет, пожалуйста, Джон, не люби меня пока! Подожди еще немного! Я горевала по поводу предстоящей свадьбы, мой дорогой, потому что помнила прежнюю любовь Мэй и Эдуарда, когда они были совсем молоденькими, и знала, что сердце Мэй было далеко от Текльтона. Ты веришь этому теперь, не так ли, Джон?

Джон был готов снова кинуться на зов жены, но был опять остановлен ею.

– Нет, стой там, пожалуйста, Джон! Если я смеюсь над тобою, что бывает иногда, Джон, и называю тебя увальнем, милым старым гусем, или даю тебе другие клички в этом роде, то потому, что ты мил мне, Джон, ужасно мил. И мне так нравятся все твои манеры, и я бы не хотела, чтоб ты изменился в чем-нибудь хоть чуточку, хотя бы для того, чтобы стать завтра королем.

– Ура! – необычайно громко крикнул Калеб. – И я того же мнения!

– А если я, например, напоминаю о солидных летах, Джон, и принимаюсь в шутку уверять, что мы с тобой смешные старички, что нам не до любви, а мы живем себе потихоньку, так ведь я болтаю вздор и дурачусь. Ведь я и с ребенком люблю разыгрывать сцены, прикидываясь, будто бы делаю все это взаправду.

Дот увидала, что муж двинулся к ней, и снова остановила его, но на этот раз, едва успев уклониться от объятий Джона.

– Нет, не люби меня еще минутку или две, прошу тебя, Джон! То, что мне нужнее всего тебе сказать, я приберегла напоследок. Мой дорогой, добрый, великодушный Джон, когда мы разговаривали с тобой недавно вечером о сверчке, я была уже готова сказать тебе, что раньше не любила тебя так сильно, как теперь; что когда я впервые приехала сюда в дом, я порядком боялась, что совсем не полюблю тебя так крепко, как надеялась и как молилась о том… Ведь я была такая молоденькая, Джон! Но, милый Джон, с каждым днем и часом я любила тебя все больше и больше. И если бы я могла полюбить тебя сильнее теперешнего, то твои благородные слова, слышанные мною сегодня утром, усилили бы мою любовь. Но я не могу. Всю привязанность, на какую я способна, (а это не мало, Джон!) я отдала тебе, как ты того заслуживал, уже давно-давно. И теперь мне более нечего давать. Теперь, мой дорогой муженек, прими меня опять в свое сердце. Это мой любимый приют, Джон, и ты никогда, никогда не думай отсылать меня в другой дом!..

Вы никогда не можете испытать столько восхищения при виде славной маленькой женщины в объятиях третьего лица, какое испытали бы, если бы видели Дот, кинувшуюся на грудь фургонщика. То была картина полного, неподдельного супружеского счастья, трогательная в своей задушевности.

Можете быть уверены, что фургонщик пришел в совершенный восторг, и обрадованная Дот не уступала ему в этом. Их счастливое настроение сообщилось остальным присутствующим, включая сюда и мисс Слоубой, которая поплакала всласть от радости и, желая сделать юного Пирибингля участником общего веселья, стала подносить его к каждому поочередно, точно круговую чашу.

Но вот снова загремели колеса по дороге, и кто-то воскликнул, что Грэфф и Текльтон возвращаются назад. Быстро вбежал этот почтенный джентльмен в комнату, разгоряченный и растерянный.

– Что за дьявольщина, Джон Пирибингль! – воскликнул он. – Послушайте! Тут вышло какое-нибудь недоразумение. Я уговорился с миссис Текльтон, что мы встретимся в церкви, а теперь готов поклясться, что я видел ее на дороге, ехавшей сюда! Э, да она тут!.. Прошу прощения, сэр; я не имею удовольствия быть с вами знакомым, но сделайте милость, уступите мне эту молодую леди. Сегодня утром ей предстоит выполнить весьма важное обязательство.

– Извините, я не могу уступить ее вам, – отвечал Эдуард. – Я и не помышляю о том.

– Что это значит? Ах, вы, бродяга! – закричал Текльтон.

– Это значит, что я извиняю вашу раздражительность, – с улыбкой отвечал моряк, – и остаюсь глух к грубым словам сегодня поутру, как я был глух ко всем разговорам вчера вечером.

Какой взгляд кинул на него Текльтон, и как он вздрогнул от испуга!

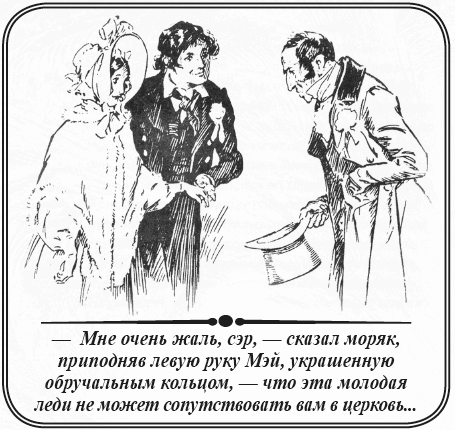

– Мне очень жаль, сэр, – сказал моряк, приподняв левую руку Мэй, украшенную обручальным кольцом, – что эта молодая леди не может сопутствовать вам в церковь; но она уж побывала там сегодня утром и, может быть, вы извините ее.

Текльтон пристально посмотрел на палец бывшей невесты и вынул из жилетного кармана серебряную бумажку, в которой, очевидно, было завернуто кольцо.

– Мисс Слоубой, – сказал он няньке. – Не будете ли вы так любезны, бросить это в огонь?.. Покорнейше благодарю.

– Прежняя помолвка, – очень давнишняя помолвка – помешала моей жене исполнить уговор, заключенный с вами, могу вас уверить, – сказал Эдуард.

– Мистер Текльтон должен отдать мне справедливость. Я не скрыла от него этого и много раз повторяла, что никогда не забуду прошлого, – краснея, вымолвила Мэй.

– Ну, разумеется! – подхватил Текльтон. – О, конечно! Это совершенно справедливо. Это вполне корректно. Миссис Эдуард Шэммер, смею спросить?

– Да, это ее имя, – отвечал новобрачный.

– Ах, я не узнал бы вас, сэр, – продолжал игрушечный фабрикант, внимательно всматриваясь в лицо соперника и отвешивая ему низкий поклон. – Честь имею поздравить, сэр.

– Благодарю вас.

– Миссис Пирибингль, – сказал Текльтон, внезапно оборачиваясь в ту сторону, где стояла Дот со своим мужем; – я весьма сожалею. Хоть вы и не жаловали меня, но клянусь вам, я весьма сожалею. Вы лучше, чем я думал. Джон Пирибингль, мне очень жаль. Вы понимаете меня; этого достаточно. Это вполне корректно, леди и джентльмены, собравшиеся здесь, и вполне удовлетворительно. Мое почтение!

С такими словами он поспешил выйти и уехать, остановившись у крыльца только для того, чтоб снять цветы и банты с головы своей лошади, и угостить некстати пинком в ребра, как будто в виде уведомления о том, что его планы разрушились.

Конечно, теперь было необходимо ознаменовать такой радостный день, чтобы увековечить его отныне в календаре Пирибингля, как великий праздник. Согласно этому, Дот принялась за работу, чтобы изготовить угощенье и задать такой пир, который сделал бы честь ее дому и всем его присным, осенив их ореолом неувядаемой славы. Вскоре хорошенькие ручки хозяйки были уже в муке до пухленьких локотков, благодаря чему оставляли белые пятна на платье фургонщика всякий раз, когда он приближался к жене, потому что она спешила обнять его и чмокнуть.

Этот добрый малый полоскал овощи, чистил репу, разбивал тарелки, опрокидывал в огонь котелки с холодной водой и старался быть полезным на все лады. Тогда как две присяжные стряпухи, наскоро взятые на подмогу где то по соседству, сталкивались одна с другою во всех дверях, за каждым углом, и натыкались непременно на Тилли Слоубой с младенцем. Никогда еще Тилли не отличалась так по этой части, ее вездесущность прямо повергала в изумление. Так она умудрилась послужить камнем преткновения в коридоре в двадцать пять минут третьего, волчьей ямой в кухне ровно в половине третьего и западней на чердаке в три часа без двадцати пяти минут. Голова младенца служила при этом пробирным и пробным камнем для всевозможных произведений животного, растительного и минерального царств. Не было обиходного предмета в тот день, который от времени до времени не приходил бы в близкое соприкосновение с нею.

Затем устроилась большая экспедиция пешком на поиски миссис Фильдинг, с целью принести ей повинную и вернуть ее, в случае надобности даже силой, на стезю счастья и прощения. Когда она впервые была открыта экспедицией, то не захотела выслушивать никаких оправданий, повторяя бесчисленное множество раз свои горькие сетования о том, что ей довелось дожить до такого дня! От нее нельзя было ничего добиться кроме вопля: «Несите меня теперь в могилу!» А это являлось вопиющей нелепостью ввиду того, что она еще не умерла и не подавала признаков близкой смерти. Спустя некоторое время острое отчаяние сменилось у нее трагическим спокойствием, и почтенная леди заметила, что, когда в торговле индиго произошло то несчастное стечение обстоятельств, она предвидела заранее, какой горький жребий предстоит ей с тех пор. Она и не ожидала ничего больше от жизни, кроме всевозможных оскорблений и обид; она даже рада, что это так, и просит добрых людей не беспокоиться о ней. Потому что, в сущности, что она такое?.. О, Боже! Ничто! И так пускай все лучше позабудут, что она существует на свете, и пускай живут себе по-своему без нее. От этих горьких сарказмов миссис Фильдинг перешла к гневу, в пылу которого у нее вырвалась замечательная сентенция, что червяк корчится, когда его придавят ногой. Но гневная вспышка неожиданно уступила место кроткому сожалению о том, что молодежь вздумала скрытничать с нею и через это лишилась, к собственному ущербу, ее мудрых советов. Пользуясь благоприятной переменой в ее чувствах, экспедиция бросилась целовать старую леди, которая очень скоро после того напялила свои перчатки и была уже на пути к дому Пирибингля в безукоризненно-приличном виде. Возле нее на сиденье фаэтона лежал бумажный сверток с парадным чепцом, почти таким же высоким и твердым, как епископская митра.

В другом фаэтоне должны были приехать родители Дот. Но они замешкались, чем вызвали немалое беспокойство. Ожидавшие то и дело посматривали на дорогу, причем миссис Фильдинг всякий раз глядела не в ту сторону, а в другую, откуда старички никак не могли взяться. Когда же ей сказали о том, она тотчас обиделась и заявила, что, кажется, имеет право смотреть, куда хочет. Наконец гости явились: толстенькая малорослая чета, двигавшаяся потихоньку, с перевальцем, что составляло особенность всей семьи Дот. Странно было видеть миссис Пирибингль рядом с ее матерью; они были так похожи между собою.

Приезжая гостья тотчас возобновила свое знакомство с матерью Мэй. Маменька новобрачной по-прежнему держала себя со всеми на аристократической ноге, тогда как мать хозяйки дома во всю свою жизнь не держалась ни на чем, кроме собственных проворных ножек. Что же касается старика Дота – хотя у отца Дот было совсем другое имя, о чем я совершенно позабыл; но пусть он будет Дотом! – итак старичок Дот пожал миссис Фильдинг руку, едва только увидел ее, а внушительный чепец, должно быть, принял за простую груду накрахмаленной кисеи и кружев и решительно не захотел соболезновать роковой неудаче в торговле индиго, но сказал, что теперь уже не поможешь этому горю. И у миссис Фильдинг тотчас составилось мнение о нем, как о добродушном человеке, но весьма, весьма неотесанном.

Ни за что на свете не отказался бы я от удовольствия полюбоваться маленькой Дот, когда она, нарядившись в свое свадебное платье, угощала гостей с сияющим лицом. Ни за какие деньги не отказался бы я от такого зрелища! Приятно было видеть и добряка-фургонщика, такого веселого и румяного на другом конце стола. Загорелый моряк со своим свежим молодым лицом также радовал мой взор, сидя рядом с своей хорошенькой женою. Да и на всех остальных было приятно посмотреть. Ни за что на свете не пропустил бы я также обеда, такого славного веселого пира, какой только можно себе представить, а тем паче не отказался бы от переполненных кубков вина, из которых пили за здоровье молодых, потому что это было бы для меня величайшей потерей.

После обеда Калеб спел песню об «искрометном кубке». На этот раз он пропел ее до конца. Это так же верно, как то, что я живой человек и надеюсь пробыть в таком состоянии годик-другой.

Едва певец окончил последний куплет, как случилось совершенно неожиданное происшествие.

Раздался стук в дверь, и в комнату, не спрашивая позволения, вошел, пошатываясь, носильщик с чем-то тяжелым на голове. Поставив свою ношу на середину стола, в самом центре между яблоками и орехами, он сказал:

– Мистер Текльтон приказал вам кланяться, и так как ему не понадобится этот сладкий пирог, то, пожалуй, его скушаете вы.

С этими словами посланный исчез.

Можно себе представить, какой переполох поднялся между собравшимися.

Миссис Фильдинг, как особа чрезвычайной дальновидности, высказала предположение, что пирог отравлен, и привела в пример один случай, когда целая женская семинария заболела меланхолией, покушав вредного пирожного. Но единогласное шумное одобрение заглушило ее слова, и свадебный пирог был разрезан руками новобрачной с большой церемонией среди всеобщего веселья.

Едва ли кто-нибудь успел попробовать этого угощения, как раздался вторичный стук в дверь, и тот же носильщик переступил порог с огромным свертком коричневой бумаги под мышкой.

– Мистер Текльтон приказал вам кланяться; он посылает несколько игрушек для вашего малютки. Они не безобразного вида.

Исполнив свое поручение, посланный снова удалится.

Все присутствующие не нашли бы подходящих слов, чтобы выразить свое изумление, если бы даже имели достаточно времени искать их. Но им было некогда, потому что, едва посыльный успел закрыть за собою дверь, как в нее опять постучали, и в комнату вошел сам Текльтон.

– Миссис Пирибингль, – сказал торговец игрушками, держа шляпу в руке. – Мне весьма жаль. Я огорчен еще более, чем давеча утром; у меня было время одуматься. Джон Пирибингль! Хотя у меня скверный характер, но я невольно смягчаюсь, более или менее, сталкиваясь с такими людьми, как вы! Калеб! Вот эта придурковатая маленькая нянька сделала мне вчера несколько бессвязных намеков, нить которых я сумел найти сегодня. Меня кидает в краску при мысли о том, как легко мог бы я привязать к себе вас с вашей дочерью, и каким жалким болваном я был, когда считал ее за идиотку. Друзья мои, все и каждый из сидящих здесь, у меня в доме так скучно сегодня вечером. В нем нет даже сверчка на очаге. Я выжил их всех. Позвольте мне присоединиться к вашей веселой компании, сделайте милость!

Пять минут спустя, он уже чувствовал себя здесь, как дома. Никогда не видывали вы такого чудака. Что делал он с собою всю жизнь, если не знал раньше, что в нем таится такой громадный запас веселости! А ведь может быть и то, что подобной переменой Текльтон был обязан добрым духам семейного очага.

– Джон, ведь ты не отошлешь меня сегодня вечером к отцу и матери? – шептала мужу Дот, наклоняясь к его плечу.

Однако он был очень близок к этому!

Недоставало только одного живого существа для полного комплекта собравшегося общества. И вот в одно мгновение ока оно появилось, изнемогая от жажды после отчаянной беготни, и стало делать бесплодные усилия просунуть морду в узкое горло кувшина. То был, как вы, конечно, догадываетесь, бравый Боксер. Он нехотя поплелся в то утро за фургоном, весьма недовольный отсутствием своего хозяина и не желавший слушаться его заместителя. Помешкав некоторое время в конюшне, где он напрасно подстрекал старую лошадь самовольно вернуться домой, Боксер вошел в пивную и расположился у огня. Но внезапно осененный мыслью, что заместитель Джона – мошенник, которого надо бросить, верный пес махнул хвостом и примчался домой.

Вечером свадебный пир закончился танцами. Я не стал бы описывать их, как самую обыкновенную вещь, если бы они не носили совершенно особого характера оригинальности. Устроилось это странным образом. Сначала Эдуард, удалой моряк, занимал честную компанию рассказами о своих путешествиях, описывая разные диковины: попугаев, мексиканцев, золотые прииски, золотые россыпи, как вдруг ему вздумалось сорваться с своего места и предложил потанцевать. Дело в том, что Берта захватила с собой арфу, на которой она играла мастерски. Дот (чуточку жеманная, когда на нее находил такой стих) отвечала, что время танцев для нее уже прошло. Я думаю, что угадал причину ее отказа: фургонщик курил свою трубочку у огня, и плутовке было приятнее сидеть с ним рядом. После такого ответа молодой хозяйки миссис Фильдинг, конечно, не оставалось ничего более, как сказать, в свою очередь, что время танцев миновало для нее; остальные присоединились к ним, исключая Мэй. Одна Мэй была согласна.

Таким образом, новобрачные пустились танцевать вдвоем под громкие аплодисменты, а Берта оглашала комнату самой веселой музыкой.

И вот, поверите ли вы мне, не прошло и пяти минут, как фургонщик внезапно швырнул в сторону трубку, схватил за талию Дот и принялся отплясывать с ней напропалую. При виде этого, Текльтон кидается через комнату к миссис Фильдинг, берет ее за талию и следует примеру хозяев. Глядя на него, старый Дот проворно вскакивает с места, тащит миссис Дот в круг танцующих и опережает прочих. Калеб, глядя на них, стискивает обеими руками тощий стан Тилли Слоубой и несется вихрем с нею. Мисс Слоубой, не колеблясь, присоединяется к общему веселью в твердой уверенности, что танцевальное искусство требует только стремительности и уменья натыкаться на каждую встречную пару.

У!.. Как сверчок вторит музыке своей трескотней, и как весело шумит чайник!

Но что это значит? Когда я весело прислушиваюсь к их песенке и поворачиваюсь к Дот, чтобы полюбоваться еще раз ее милой фигуркой, она и с нею все остальное бесследно улетучиваются, и я остаюсь один-одинешенек. Сверчок трещит за очагом, на полу валяется сломанная детская игрушка; а все остальное пропало.