II

Калеб Плэммер жил вдвоем со своей слепой дочерью, как говорится в книжках с рассказами. Спасибо от меня и от вас книжкам с рассказами за то, что в них описывается что-нибудь происходящее в этом будничном мире! Итак, Калеб Плэммер жил вдвоем со своей слепою дочерью в потрескавшейся ореховой скорлупе под видом деревянного дома, который в действительности был чем-то вроде прыща на длинном носу из красного кирпича, принадлежавшем Грэффу и Текльтону. Помещения Грэффа и Текльтона занимали большую часть улицы, но жилище Калеба Плэммер можно было свалить с помощью одного или двух молотков и увезти его развалины на одном возу.

Если бы кто-нибудь сделал честь обиталищу Калеба Плэммора, заметив его исчезновение, то наверно нашел бы, что жалкий домишко убрали очень кстати. Он прилип к торговому заведению Текльтона, словно раковина к килю корабля, или улитка к двери, или кучка поганок к древесному пню. Между тем то был зародыш, из которого вырос могучий ствол – фирма Грэфф и Текльтон, и под этой ветхой кровлей Грэфф до последнего времени занимался производством игрушек для целого поколения мальчиков и девочек, которые играли ими, выдумывали их, ломали, и, постарев, успокаивались вечным сном!

Я сказал, что Калеб и его несчастная слепая дочь жили тут. Мне следовало бы сказать, что тут жил Калеб, а его несчастная слепая дочь жила где-то в ином месте – в волшебном жилище, созданном фантазией Калеба, куда не имели доступа ни нужда, ни убожество, ни горе. Калеб не был колдуном, но единственное колдовство, уцелевшее до наших дней, колдовство преданной, неумирающей любви, было изучено им под руководством матери-природы; это она наделила его даром чудес.

Слепая девушка совсем не знала, что потолки в их доме полиняли, со стен местами облупилась штукатурка, что повсюду образовались трещины, расширявшиеся с каждым днем, что бревна плесневели и кривились набок. Слепая девушка не знала, что железо покрывалось ржавчиной, дерево гнило, бумага лупилась; что дом оседал, причем изменялся его объем, и внешность, и пропорции. Слепая девушка не знала, что на буфете стоит убогая и безобразная глиняная посуда; что печаль и уныние поселились в доме; что редкие волосы Калеба седели все больше и больше перед ее незрячими глазами. Слепая девушка не знала, что у них был черствый, требовательный и безучастный хозяин. Короче, она не знала, что Текльтон был Текльтоном, но жила в уверенности, что он эксцентричный шутник, который любит подшучивать над ними и, будучи их благодетельным гением, не хочет слышать ни слова благодарности.

И все это делал Калеб; все это делал ее простодушный отец! Но у него был также свой сверчок на очаге; и, печально прислушиваясь к его музыке, когда слепая сиротка дочь была еще очень мала, он постепенно напал на мысль, что даже ее ужасное убожество может превратиться почти в благословение, что девочке можно дать счастье с самыми скромными средствами. Дело в том, что все племя сверчков состоит из могучих гениев, хотя люди, беседовавшие с ними, не ведают о том (что бывает нередко). А в невидимом мире нет голосов, более нежных и более искренних, на которые можно тверже положиться, и от которых можно услышать более мудрые советы, чем голоса гениев домашнего очага, обращающихся к человеческому роду.

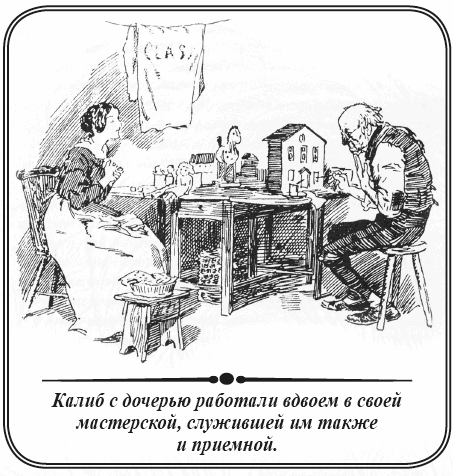

Калеб с дочерью работали вдвоем в своей мастерской, служившей им также и приемной. Странное это было место! Там стояли игрушечные дома, оконченные и неоконченные, для кукол всевозможных общественных положений. Загородные дома для кукол с ограниченными средствами; кухни и простые комнаты для кукол низших классов; роскошные городские квартиры для кукол аристократического сословия. Некоторые из них были уже меблированы, сообразно скромному достатку их обитателей; другие в минуту надобности могли быть снабжены с величайшей расточительностью всевозможной домашней утварью, стульями и столами, диванами, кроватями, занавесями, портьерами и коврами, загромоздившими целые полки в мастерской. Привилегированный класс и дворянство, публика вообще, для удобств которой предназначались эти жилища, лежала там и сям в корзинах, нагроможденных до самого потолка. Но в указании степени их общественного положения и в соответственной сортировке (чего, судя по опыту, ужасно трудно достичь в действительной жизни), кукольные мастера далеко превзошли природу, которая бывает часто своенравна и непокорна. Не полагаясь на такие произвольные признаки, как атлас, ситец или кусочки тряпок, они придали куклам резкие личные особенности, не допускавшие ошибок. Так, у важной леди в кукольном царстве были восковые руки и ноги безукоризненной симметричности; но только у нее и у равных с нею. На изготовление кукол, занимавших следующую ступень общественной лестницы, употреблялась лайка, а куклы еще ниже сортом шились из холста. Что же касается кукольного простонародья, то фигурки мастерили из дерева, после чего эти партии водворялись в их сферу, без всякой возможности вырваться оттуда.

Кроме кукол, в комнате Калеба находилось множество других образцов его творчества. Там красовались Ноевы ковчеги, где птицы и животные были набиты битком, хотя их можно было кое-как разместить в тесноте под крышей с помощью встряхивания, чтобы они заняли как можно меньше места. Калеб позволил себе смелую поэтическую вольность, снабдив большую часть этих Ноевых ковчегов молотками у дверей; пожалуй, несообразная принадлежность, наводящая на мысль об утренних посетителях и почтальоне, но придающая, однако, приятную законченность внешности здания. Тут были склады меланхолических маленьких тележек, которые при вращении колес исполняли самую плачевную музыку; множество игрушечных скрипок, барабанов и других орудий пытки и бесконечное количество пушек, щитов, мечей, копий и ружей. Тут были маленькие акробаты в красных брюках, беспрестанно карабкавшиеся на высокие барьеры по бесконечной тесьме – и спускавшиеся с другой стороны вниз головой. Тут были бесчисленные джентльмены приличной, чтобы не сказать, почтенной наружности, безумно летавшие через горизонтальные перекладины, вставленные с этой целью в наружные двери их собственных жилищ. Тут были звери всякой породы, преимущественно лошади разного достоинства, начиная с обрубка на четырех колышках с клочком мочалки вместо гривы и кончая породистым рысаком, несущимся вскачь. Как было бы мудрено пересчитать десятки и сотни потешных фигур, вечно готовых совершать нелепости разного рода при повороте ручки, так было бы нелегко найти какое-нибудь человеческое безумство, порок или слабость, не имевшие типичного воплощения, непосредственного или замысловатого, в мастерской Калеба Плэммера. И не в преувеличенном виде, потому что очень миниатюрные рычаги заставляют мужчин и женщин выкидывать дикие коленца на потеху зрителей.

Посреди всех этих предметов Калеб и его дочь сидели за работой. Слепая девушка наряжала кукол, а ее отец красил и покрывал лаком фасад красивого четырехэтажного игрушечного дома.

Озабоченность, запечатлевшаяся на чертах Калеба, и его рассеянный задумчивый вид, который отлично подошел бы к какому-нибудь алхимику или сосредоточенному мыслителю, с первого взгляда представлял странный контраст с его занятием и пошлостями вокруг него. Но пошлые вещи, изобретаемые и производимые ради насущного хлеба, имеют важное значение. Помимо того я вовсе не хочу сказать, что, будь Калеб лордом-канцлером или членом парламента, или стряпчим, или даже великим мыслителем, то он хоть на чуточку меньше занимался бы пустяками, причем весьма сомнительно, чтобы эти пустяки были так же безвредны.

– Значит, вчера тебя вымочил дождь, отец, в твоем великолепном новом плаще? – сказала дочь Калеба.

– Да, в моем новом плаще, – отвечал Калеб, поглядывая на протянутую в комнате веревку, на которой было тщательно развешено для просушки одеянье из дерюги, описанное мною выше.

– Как я рада, что ты купил его, отец!

– Да еще у такого отличного портного, – прибавил Калеб. – У самого модного портного. Плащ слишком хорош для меня.

Слепая девушка перестала работать и засмеялась с восхищением.

– Слишком хорош, отец! Разве может быть что-нибудь слишком хорошо для тебя?

– Признаться, мне даже совестно щеголять в нем, – сказал Калеб, наблюдая за действием своих слов по лицу дочери, просиявшему от радости. – Честное слово! Когда я слышу, как мальчишки и взрослые говорят за моей спиной: «Вот тебе на! Какой франт!» – я не знаю, куда девать глаза. Вчера вечером ко мне пристал нищий; я никак не мог уверить его в своем простом происхождении. «Нет, ваша честь, как можно! – возразил он. – Разве я не понимаю, что вы изволите шутить, сэр! «Тут я почувствовал, что мне совсем не следует так франтить.

Счастливая слепая девушка! Как весела она была в своем восторге!

– Я вижу тебя, отец, – сказала бедняжка, сложив руки, – вижу так ясно, как будто у меня есть глаза, в которых я никогда не нуждаюсь, когда ты со мною. Синий плащ.

– Ярко-синий, – поправил Калеб.

– Да-да! Ярко-синий! – воскликнула девушка, поднимая сияющее лицо. – Я помню, что это цвет благословенных небес! Сначала ты говорил мне, что плащ у тебя синий. Итак, ярко-синий плащ…..

– Свободного покроя, – дополнил Калеб.

– Свободного покроя! – подхватила дочь, смеясь от души. – И ты одет в этот плащ, милый отец, ты с твоим веселым взглядом, улыбающимся лицом, бодрым шагом и твоими темными волосами. Ты такой моложавый на вид и красивый.

– Ну, будет, будет! – сказал Калеб. – Ведь этак я могу возгордиться!

– Я думаю, ты уж возгордился, – подхватила слепая девушка, указывая на него в своей радости. – Знаю я тебя, отец! Ха, ха, ха! Я тебя разгадала!

Как непохож был образ, созданный ее воображением, на того Калеба, который сидел, наблюдая за нею! Она говорила о его бодрой походке. Девушка не ошибалась. Целые годы не переступал он порога собственного жилища, не изменив своих шагов для чуткого слуха слепой. И как бы ни тяжко было у него на сердце, отец не забывал о легкой поступи, которая должна была ободрять слепую дочь.

Богу известно, но я думаю, что эта смутная растерянность Калеба происходила на половину оттого, что он говорил неправду о самом себе и обо всем окружающем из любви к своему слепому детищу. Мог ли этот маленький человечек не быть растерянным после стольных лет притворства, неусыпных стараний затушевать свою собственную настоящую личность и все предметы, имевшие какое-нибудь отношение к нему?

– Ну, вот и готово, – сказал Калеб, отступая шага на два для более правильной оценки своей работы. – Как жаль, что весь передний фасад дома открывается сразу! Если бы в нем были хотя бы лестница и настоящие двери для входа в комнаты! Но вот, что хуже всего в моем занятии: я вечно поддаюсь самообольщению и дурачу себя.

– Ты говоришь таким упавшим голосом. Не устал ли ты, отец?

– Устал! – с жаром подхватил Калеб. – С чего это, Берта? Я никогда не уставал. Что ты выдумала!

В подтверждение своих слов он удержался от невольного подражания двум фигурам на каминной полке, которые зевали и потягивались в состоянии вечного утомления, и замурлыкал отрывок песни. То была вакхическая песня, в которой говорилось об «искрометном кубке». Он пел беззаботным голосом, при котором его лицо казалось в тысячу раз изможденнее и задумчивее обыкновенного.

– Э, да никак вы поете? – послышался возглас Текльтона, заглянувшего в дверь. – Продолжайте! Вот я так не могу петь.

Никто не заподозрил бы его в пристрастии к пению; до такой степени веселье было чуждо его наружности.

– Мне не до пенья, – продолжал хозяин. – Я очень рад, что вы можете петь. Надеюсь, что вы в состоянии также и работать. Но едва ли одно не мешает другому, как я полагаю.

– Если бы ты могла только видеть, Берта, как он подмигивает мне, – шепнул дочери Калеб. – Ведь этакий шутник! Не зная его, можно подумать, что он говорит серьезно. Пожалуй, и ты вообразила тоже самое?

Слепая девушка улыбнулась и кивнула головой.

– Певчую птицу, и ту, говорят, надо заставлять петь, – ворчал торговец игрушками. – И вдруг сова, которая не умеет петь и не должна петь, вздумает завести песню. С чего бы это на нее нашло?

– Какие лукавые гримасы корчит он в этот момент, – снова шепнул отец дочери. – Чистая потеха!

– О, вы всегда приносите к нам с собой веселье и радость! – воскликнула улыбающаяся Берта.

– Э, да и вы тут? – заметил Текльтон. – Несчастная идиотка!

Он на самом деле считал ее идиоткой, сознательно или бессознательно основываясь на том, что она питала к нему привязанность.

– Ну, стало быть, если вы тут, то как вы поживаете? – продолжал хозяин свойственным ему грубым тоном.

– О, прекрасно, превосходно! Я так счастлива, как только вы можете пожелать мне этого. Так счастлива, как вы осчастливили бы весь мир, если бы могли.

– Бедная дура, – пробормотал Текльтон, – ни проблеска разума, ни проблеска!

Слепая девушка схватила его руку и поцеловала, после чего припала к ней щекой, прежде чем выпустить. В этой ласке было столько невыразимой преданности и горячей благодарности, что даже Текльтон невольно сказал с меньшей ворчливостью, чем обыкновенно:

– Ну, в чем дело?

– Я поставила его у самой своей подушки, ложась спать вчера вечером, и он представлялся мне в моих снах. Когда же настал день и лучезарное красное солнце… Ведь солнце красное, отец?

– Красное по утрам и по вечерам, Берта, – отвечал бедный старик, кидая скорбный взгляд на своего хозяина.

– Когда оно встало и яркий свет, на который я почти боюсь наткнуться при ходьбе, проник в комнату, я повернула к нему деревцо и благословила небо за то, что оно создает такие дивные цветы, и благословила вас за ваши подарки, которыми вы стараетесь развеселить меня.

– Прямо она сбежала из сумасшедшего дома, – тихонько прошептал себе под нос Текльтон. – Скоро придется надеть на нее смирительную рубашку и держать идиотку на привязи. Дело клонится к тому.

Калеб сложил руки и рассеянно смотрел в пространство во время речи молодой девушки, точно он на самом деле не знал хорошенько, (я уверен, что это было так), сделал ли Текльтон что-нибудь, чтобы заслужить ее благодарность, или нет? Если бы ему была предоставлена полная свобода действий в данный момент, и от него потребовали бы, под страхом смертной казни, убить торговца игрушками или пасть к его ногам, согласно тому, чего он заслуживал, я думаю, этот человек не знал бы, как ему поступить. Между тем ему было хорошо известно, что он собственноручно и так бережно принес домой маленький розовый кустик для своей дочери, и что его собственные уста произнесли невинную ложь для того, чтоб дочь не могла догадаться, как он жертвовал собою изо дня в день с целью сделать ее счастливее.

– Берта, – произнес Текльтон, – придавая своему голосу некоторую приветливость, – подойдите сюда.

– О, я прямо подойду к вам! Меня не нужно вести, – подхватила она.

– Не открыть ли вам секрет, Берта?

– Как вы желаете, – с живостью отвечала девушка.

Как сияло ее лицо с незрячими глазами, как похорошела она в своем напряженном внимании!

– Сегодня как раз тот день, когда к вам по обыкновению приезжает в гости эта маленькая вертушка, избалованное дитя, жена Пирибингля, которая устраивает здесь свой фантастический пикник; не так ли? – спросил Текльтон брезгливым тоном.

– Да, – отвечала Берта, – как раз сегодня.

– Я так и думал, – заметил Текльтон. – Мне хотелось бы присоединиться к вашей компании.

– Слышишь, отец! – воскликнула слепая вне себя от восторга.

– Как же, слышу, – пробормотал Калеб с неподвижным взглядом лунатика. – Но я не верю этому. Это одна из милых выдумок, несомненно.

– Видите ли, я… Я хочу познакомить покороче супругов Пирибингль с Мэй Фильдинг, – объяснил Текльтон. – Я женюсь на Мэй.

– Женитесь! – воскликнула слепая, отшатываясь от него.

– Проклятая дура! – буркнул Текльтон. – Я так и знал, что она никогда не поймет меня. Ах, Берта! Я женюсь! Церковь, пастор, причетник, пономарь, стеклянная карета, колокола, завтрак, свадебный пирог, чествования, поздравления, наряды, суета и всякие глупости. Свадьба, одним словом, свадьба. Вы не знаете, какие бывают свадьбы?

– Знаю, – кротко отвечала слепая. – Я поняла!

– Неужели? – усомнился Текльтон. – Это более, чем я ожидал. Отлично! По этому поводу мне хочется попасть в вашу компанию и привести сюда Мэй с ее матерью. Я пришлю кое-какое угощенье к вечеру. Холодный бараний окорок или что-нибудь вкусное в этом роде. Вы будете ждать меня?

– Да, – отвечала Берта.

Она поникла головой, отвернулась и стояла в раздумье, сложив руки.

– Плохо я надеюсь на вас, – продолжал хозяин, глядя на нее. – Кажется, вы перезабыли все, что я вам говорил, Калеб?

«Надо полагать, мне можно заявить о своем присутствии», – подумал Калеб и спросил:

– Что вам угодно, сэр?

– Позаботьтесь, чтоб она не забыла моих распоряжений.

– Берта никогда не забывает, – отвечал Калеб.

– Каждому свои гуси кажутся лебедями, – заметил торговец игрушками, пренебрежительно вздернув плечи. – Бедный дуралей!

При последних словах, сказанных с бесконечным презрением, представитель фирмы Грэфф и Текльтон удалился.

Берта не двигалась с места, погруженная в размышления. Веселость исчезла с ее опущенного лица, которое было очень грустно. Три-четыре раза тряхнула она головой, словно сетуя о каком-то воспоминании или о какой-то утрате; однако ее печальные думы не изливались в словах.

Не раньше того, как Калеб некоторое время поработал один над запряжкой лошадей в повозку, без всякой жалости прибивая сбрую гвоздями прямо к телу несчастных животных, Берта подошла к его стулу и сказала, усаживаясь с ним рядом:

– Я соскучилась в потемках, отец! Мне надо мои глаза, мои терпеливые, услужливые глаза.

– Они тут, – отвечал Калеб. – Всегда наготове. Они больше твои, чем мои, Берта, ежечасно, круглые сутки. Ну, что же такое должны сделать для тебя твои глаза, моя дорогая?

– Осмотрись в комнате, отец.

– Ладно, – произнес он. – Сказано, сделано, Берта.

– Расскажи мне о ней.

– Да тут все по старому, – промолвил Калеб. – Уютно, но очень просто. Светлая окраска стен, яркие цветы на тарелках и блюдах; лакированное дерево, где есть панели или балки; общая уютность и опрятность домика делают его очень хорошеньким.

Весело и чисто было там, куда могли достать руки Берты. Но прочие места не отличались этими качествами в старом ветхом сарае, который преображала фантазия Калеба.

– Ты в рабочем платье и не так интересен, как в своем красивом плаще? – спросила Берта, ощупывая отца.

– Конечно, не так интересен, – подтвердил он, – хотя довольно молодцоват.

– Отец, – заговорила вновь слепая, придвигаясь к нему ближе и обвивая рукою его шею, расскажи мне что-нибудь о Мэй… Очень она красива?

– Очень, – отвечал Калеб.

Так оно и было на самом деле. Калебу показалось странным, что на этот раз ему не понадобилось прибегать к выдумке.

– Волосы у нее темные, – продолжала Берта, – темнее моих. Голос приятен и музыкален, я знаю. Часто заслушивалась я им. Ее фигура…

– Во всей мастерской не найдется куклы краше ее, – подхватил Калеб. – А глаза у нее!..

Он запнулся, потому что дочь крепче сжала ему шею, и отец слишком хорошо понял значение этого пожатия.

Старик кашлянул в смущении, постучал с минуту молотком и снова запел песню об «искрометном кубке». То был его надежный ресурс во всех затруднениях.

– Наш друг, отец, наш благодетель… Знаешь, мне никогда не надоест слушать о нем. Скажи, разве когда-нибудь я тяготилась этим? – поспешно прибавила молодая девушка.

– Разумеется, никогда, – отвечал Калеб. – И совершенно основательно…

– Ах, да еще как основательно! – воскликнула слепая с такою искренностью, что Калеб, при всей чистоте своих побуждений, не мог смотреть ей в лицо.

Он потупил глаза, как будто она могла прочесть в них его невинный обман.

– В таком случае расскажи мне о нем опять, дорогой отец, – просила Берта. – Рассказывай по нескольку раз сызнова! Лицо его ласково, приветливо и нежно; на нем написаны честность и правдивость, я в том уверена. Мужественное сердце, которое старается прикрыть все благодеяния притворной черствостью и неудовольствием, проглядывает в каждой черте, в каждом взоре.

– И придает наружности благородство, – добавил Калеб

– И придает наружности благородство! – с жаром повторила за ним слепая. – Мистер Текльтон старше Мэй, отец?

– Да, – нерешительно отвечал Калеб. – Он будет немножечко постарше. Но это пустяки.

– Конечно, отец! Быть терпеливой подругой ему в убожестве и старости, нежно ухаживать за ним в болезни, поддерживать его в беде и горе; трудиться для него без устали; смотреть за ним, заботиться о нем; сидеть у его изголовья и разговаривать с ним, когда он бодрствует, молиться о нем во время сна! Какое множество способов доказать ему свою любовь и верность! Способна ли Мэй на все это, как ты думаешь, милый отец?

– Несомненно, – отвечал Калеб.

– Я люблю ее, отец; я могу любить ее всей душой! – воскликнула слепая девушка.

С этими словами она припала своим жалким незрячим лицом к отцовскому плечу и плакала, плакала без конца, так что Калеб почти огорчился, что дал ей это плачевное счастье.

Тем временем в доме Джона Пирибингля происходила лихорадочная суматоха, потому что маленькая миссис Пирибингль, конечно, не хотела и слышать о том, чтобы отправиться куда-нибудь без своего ребенка. Между тем сборы с ним были крайне хлопотные. Не будучи вовсе крупной персоной с большим весом, он требовал, однако, много возни с собою и причинял немало хлопот, а эта возня и хлопоты, в свою очередь, требовали известной постепенности. Так, например, когда младенца одели кое-как, всеми правдами и неправдами, и можно было ожидать, что это облачение будет сейчас закончено вполне, превратив его в чудо красоты на удивление миру, мальчика неожиданно закутали в теплую фланель и сунули в постельку. Там он, так сказать, тушился на медленном огне между двух одеял чуть ли не целый час. Из этого состояния неподвижности малютка был извлечен лоснящимся от испарины и оравшим во все горло, чтобы приступить… К чему?.. Я сказал бы – если мне будет дозволено говорить вообще – к легкой трапезе. После еды молодцу снова дали проспаться. Миссис Пирибингль воспользовалась этим перерывом для своего туалета, который, при всей его незатейливости, превратил ее в такое очаровательное создание, какое только приходилось вам когда-либо видеть. В тот же краткий срок мисс Слоубой напялила на себя спенсер столь удивительного и замысловатого фасона, что он не подходил ни к ней, ни к чему иному в целой вселенной. Он являл собою нечто хаотическое: сморщенное, болтавшееся наподобие собачьих ушей и независимое, существовавшее как бы особняком, без малейшего отношения к чему-либо. Тем временем младенец снова пробудился и был облечен соединенными усилиями няньки и матери в теплую шинельку кремового цвета и в головной убор из нанки в виде воздушного пирога. Все трое вышли, наконец, из дома и спустились с крыльца, у которого старая лошадь успела уже причинить убытку ведомству путей сообщения более чем на сумму своего дневного заработка, изрыв дорогу своими нетерпеливыми автографами. Что же касается Боксера, то он чуть виднелся вдали, где стоял, оглядываясь назад и соблазняя коня тронуться в путь без позволения,

Если вы подумали, что миссис Пирибингль понадобилась скамеечка или что-нибудь в этом роде, чтобы взобраться на повозку, то вы очень мало знаете молодчину Джона. Не успели вы заметить, как он уже поднял ее с земли, и она сидела на своем месте, свежая и румяная, говоря:

– Как тебе не стыдно, Джон! Вспомни о Тилли!

Если бы мне было позволено упомянуть, в тех или иных выражениях, о ногах молодой девицы вообще, то я сказал бы, что ноги мисс Слоубой фатально задевали за все, попадавшееся ей на пути. Она не могла ни подняться вверх, ни спуститься вниз, не положив на ногах отметины наподобие тех, какими Робинзон Крузе вел счет своим дням в деревянном календаре на необитаемом острове. Но так как это могут найти неделикатным, то я еще подумаю.

– Джон, ты захватил корзину с телятиной, ветчинным паштетом и разными сладостями, а также бутылки с пивом? – спросила дорогой Дот. – Если нет, то поворачивай сейчас назад.

– Вот это мило с твоей стороны, – отвечал фургонщик. – Заставив меня опоздать на целую четверть часа, ты еще требуешь, чтоб я возвратился назад!

– Мне очень жаль, Джон, – возразила жена, – но, право, я не могу подумать о том, чтобы ехать к Берте, не захватив с собою телятины и ветчинного паштета и всего прочего, а также бутылок с пивом. Стой!

Последнее приказание относилось к лошади, которая, однако, не послушалась хозяйки.

– Останови же ее, Джон, – умоляла миссис Пирибингль. – Пожалуйста!

– Мы успеем сделать это, – отвечал Джон, – когда я начну раздавать посылки. А твоя корзина тут, цела и невредима.

– Какое ты бессердечное чудовище, Джон, что не сказал мне сразу и не избавил меня от такого беспокойства! Ведь я говорила, что ни за какие блага не поехала бы в гости к Берте без телятины, ветчинного паштета и всего прочего, а также без бутылок пива. С тех пор, как мы поженились, Джон, у нас устраивался там маленький пикник аккуратно два раза в месяц. Если бы он не удался сегодня, я приняла бы это за дурное предзнаменование, которое напророчило бы нам конец нашего счастья.

– То было доброе дело, прежде всего, – сказал фургонщик, – и я почитаю тебя за это, моя малютка.

– Дорогой Джон, – подхватила Дот, вспыхивая, как зарево, – что ты там толкуешь о почтении ко мне? Боже ты мой!

– Между прочим… – заметил фургонщик. – Тот старый джентльмен…

Опять она смутилась, и так явно, в одну минуту!..

– Не разберешь его, что он за человек, – продолжал Джон, уставившись глазами вперед на дорогу. – Не думаю, чтобы в нем было что-нибудь дурное…

– Ровно ничего! Я… Я уверена, что его нечего бояться…

– Вот как! – произнес муж, вглядываясь в ее лицо после такого решительного ответа. – Я рад, что ты так уверена в том, потому что для меня это служит подтверждением. Все-таки странно, с какой это стати забрал он себе в голову поселиться у нас? Ты не находишь этого странным? Тут все сложилось как-то удивительно.

– Очень удивительно, – произнесла Дот тихим, чуть слышным голосом.

– Однако, он добродушный старик, – продолжал Пирибингль, и платит нам за постой, как настоящий джентльмен. Вот почему я думаю, что на его слово можно положиться. Сегодня поутру мы как раз имели с ним долгий разговор. Он говорит, будто бы стал слышать меня лучше после того, как привык к моему голосу. Он много рассказывал мне о себе, а я, в свою очередь, рассказывал ему про нас, и он задавал мне множество вопросов. Я сообщил ему, что, как тебе известно, делаю два конца, занимаясь своим извозом; один день еду вправо от нашего дома и возвращаюсь обратно; другой день влево и назад. Ведь он не здешний, и ему незнакомы названия мест в наших краях. Старичок, по-видимому, был доволен. «Значит, сегодня вечером нам с вами по пути, – сказал он. – А ведь я думал, что вы вернетесь совсем с другой стороны. Это превосходно! Может быть, я попрошу вас опять захватить меня с собою, но даю слово, что не засну, как убитый, на этот раз». Действительно, тот раз он спал без памяти!.. О чем ты задумалась, Дот?

– О чем задумалась, Джон? Я… Я слушала тебя.

– Ну, это хорошо! – сказал прямодушный фургонщик. – А я уж боялся, судя по твоему лицу, что надоел тебе своей болтовней, и ты задумалась о чем-то другом. Чуть-чуть не подумал так, честное слово.

Дот ничего не ответила, и они некоторое время молча тряслись в своей повозке. Но трудно было долгое время хранить молчание в рыдване Джона Пирибингля, потому что каждому встречному приходилось сказать что-нибудь дорогой, хотя бы: «Как вы поживаете?» И весьма часто дело ограничивалось этим, потому что ответить на обычное приветствие в истинном духе доброжелательства было не так-то легко и требовало не одного только наклонения головы и улыбки, но такого же здорового напряжения легких, как и продолжительная речь в парламенте. Иногда пешеходы или всадники трусили некоторое время возле повозки с нарочитой целью поболтать; в таких случаях говорилось немало как с той, так и с другой стороны.

Вдобавок Боксер подавал повод к новым добродушным встречам. Каждый узнавал его по дороге, в особенности же куры и свиньи, которые при его приближении, когда он набегал на них, скривившись набок, чутко навострив уши и задрав куцый хвост, поспешно удирали в свои убежища на заднем дворе, не дожидаясь чести ближайшего знакомства с ним. Ему до всего было дело; он огибал все повороты дороги, заглядывал во все колодцы, забегал во все коттеджи, кидался в середину всех сборищ, вспугивал всех голубей, заставлял поднимать хвосты всех кошек и завертывал в каждый питейный дом, как настоящий потребитель спиртного. Где бы он ни появлялся, кто-нибудь из присутствующих непременно восклицал со смехом: «Ого! Вот и Боксер!» И тотчас из заведения выходил тот или иной гость в сопровождении нескольких других, чтобы поздороваться с Джоном Пирибинглем и его хорошенькой женой.

Поклажи для отправки накапливалось много. Поэтому происходили частые остановки для принятия посылок или выдачи их, что нисколько не портило путешествия. Некоторые клиенты с нетерпением ожидали своих тюков, другие дивились полученным вещам, а третьи давали множество наставлений относительно своего багажа. И Джон принимал такое горячее участие в их интересах, так что из этого получалось любопытное зрелище. Точно также приходилось перевозить предметы, требовавшие особенной осторожности, причем размещение их обсуждалось на все лады, и услужливый фургонщик держал совет с отправителями. Боксер непременно присутствовал на этих совещаниях, выказывая на короткое время необычайное сочувствие к ним, а потом принимался бегать вокруг собравшихся мудрецов с громким лаем до хрипоты. Примостившись на своей скамеечке в фургоне, Дот была веселой и наблюдательной зрительницей всех этих мелких происшествий. И когда она сидела тут, выглядывая из своего убежища – прелестный маленький портрет, восхитительно обрамленный парусинным навесом – вокруг нее не было недостатка в любопытных взглядах, в перешептываниях, в таинственном подталкивании локтем и зависти мужчин помоложе. Все это восхищало Джона фургонщика, который гордился тем, что люди любуются его женой, и знал, что она не обращает на них внимания, понимая в то же время, что при других условиях это, может быть, льстило бы ей.

Погода была немножко туманная, что вполне естественно в январе месяце, а холод и ветер порядком давали себя чувствовать. Но кто беспокоился о таких пустяках? Уж, конечно, не Дот. А также и не Тилли Слоубой, для которой езда в фургоне при каких угодно обстоятельствах была верхом человеческого благополучия, венцом земных надежд. И не младенец супругов Пирибингль, могу в том поклясться, потому что ни одному младенцу не могло быть теплее и не спалось крепче, – хотя эти существа большие все мастера по части сна, – чем блаженному юному Пирибинглю во все продолжение пути.

В тумане, конечно, нельзя видеть далеко, но все-таки можно различить достаточно. Удивительно, как много можно видеть и в более густом тумане, если вы только захотите вглядеться. Даже наблюдать за картиной убегающих полей и полосами инея, еще лежавшего в тени близ изгородей и у деревьев, было приятным занятием, не говоря уже о причудливых формах, какие принимали сами деревья, внезапно показываясь из тумана и снова погружаясь в него. Живые изгороди были спутаны, голы, и на них развевались по ветру побитые морозом гирлянды ползучих растений; но этот вид не нагонял уныния. Напротив, он наводил на приятную мысль о домашнем очаге, который казался тогда еще теплее его обладателю, и о грядущем лете с его свежей зеленью. От реки веяло холодом; но она все-таки текла и не особенно медленно, что было важным признаком. Канал, правда, казался неподвижным и оцепенелым; с этим надо было согласиться. Но что за беда! Тем скорее он замерзнет, когда затрещит мороз, и тут начнется катанье на коньках и на лыжах. А неповоротливые старые баржи, скованные льдом где-нибудь поблизости верфи, будут по целым дням дымить своими железными трубами, наслаждаясь ленивым досугом.

В одном месте горел большой омет сухой травы и жнивья; и путники смотрели на огонь, такой белый при дневном свете, сверкавший в тумане, лишь от времени до времени отливая багрянцем. Зазевавшись на него, мисс Слоубой внезапно чихнула, что случалось с ней сплошь и рядом, а на этот раз произошло, по ее словам, оттого, что дым попал ей в нос. Громкое чихание няньки разбудило ребенка, который не мог больше заснуть. Между тем Боксер, опередивший фургон, пожалуй, на четверть мили, миновал уже городскую заставу и достиг угла улицы, где жил Калеб со своей дочерью. Благодаря этому, хозяева еще задолго до приезда гостей вышли встречать их на крыльцо.

Тут Боксер обнаружил деликатную проницательность в своем общении с Бертой. Очевидно, он понимал, что она слепа. Умная собака не старалась привлечь внимания девушки, пристально глядя на нее, как часто делала с другими, но всегда дотрагивалась до Берты. Неизвестно, мог ли знать по опыту Боксер о слепых людях или слепых собаках. Он никогда не жил у слепого хозяина; сверх того ни мистер Боксер старший, ни миссис Боксер и никто из его почтенного рода ни с отцовской, ни с материнской стороны не был настигнут слепотой, насколько я знаю. Может быть, смышленый пес дошел до этого сам; по крайней мере, он каким-то манером сообразил, как надо поступить, и вцепился зубами в юбку Берты, которую не отпускал до тех пор, пока миссис Пирибингль со своим младенцем, и мисс Слоубой, и корзина не были благополучно водворены в дом.

Мэй Фильдинг находилась уже там со своей матерью – маленькой сварливой старушкой с кислой миной. Обладая станом, прямым и тонким, как палка, старая леди воображала, что у нее великолепная фигура. Вдобавок она жеманилась и важничала, вероятно, по той причине, что раньше ей жилось лучше, или же ее снедала мысль, что она могла бы жить лучше, если бы случилось что-нибудь, чего никогда не случалось и, по-видимому, никогда не должно было случиться. Грэфф и Текльтон также сидели в гостях у Калеба, стараясь быть любезным, с явным сознанием, что они тут дома и так же бесспорно в своей собственной стихии, как свежая молодая семга на вершине Хеопсовой пирамиды.

– Мэй! Моя дорогая старинная подруга! – воскликнула Дот, кидаясь к ней навстречу. – Какое счастье, что я вижу тебя!

Ее старинная подруга была также рада, как она; приятно было смотреть, как они обнимались. Текльтон, несомненно, обладал вкусом, Мэй была прехорошенькая.

Случается иногда, что если вы привыкнете к красивому лицу, то в присутствии другого красивого лица оно покажется вам вдруг обыкновенным, бесцветным и едва ли заслуживающим вашего высокого мнения о нем.

Но в данном случае не вышло ничего подобного. Красота одной подруги не могла затмить красоты другой, потому что лицо Мэй подходило к лицу Дот, а лицо Дот к лицу Мэй так натурально и мило, что им следовало бы родиться сестрами, как чуть не высказался Джон Пирибингль, войдя в комнату. Действительно, им недоставало как будто только этого.

Текльтон принес обещанный бараний окорок и – дивное дело! – кроме него еще прекрасный торт. Но мы всегда позволяем себе маленькую расточительность, когда дело идет о наших невестах. Ведь не каждый же день мы женимся! Дополнением к этому угощенью служила телятина, паштет из ветчины и «всякая всячина», как выражалась миссис Пирибингль, подразумевая под этим привезенные ею орехи и апельсины, печенье и мелкие лакомства. Когда обед был поставлен на стол, и к нему присоединили контрибуцию Калеба в виде большой деревянной чашки с дымящимся картофелем (с него взяли торжественную клятву не стряпать больше ничего для гостей), Текльтон подвел свою будущую тещу к почетному месту. Чтобы иметь больше прав на исключительное внимание к себе на пиру, величественная старушка украсила свою голову чепцом, который должен был внушать удивление и почтительный трепет. Она не снимала также и перчаток. Есть люди, которые готовы умереть, только бы соблюсти приличия!

Калеб сел возле дочери. Дот и ее бывшая товарка по учению поместились рядом, а добряк фургонщик занял конец стола. Мисс Слоубой изолировали таким образом, чтобы она не соприкасалась ни с какою мебелью, кроме стула, на котором сидела, и, следовательно, не могла ни обо что ударить ребенка головой. Как Тилли глядела, выпучив глаза, на кукол и игрушки вокруг себя, так и они не спускали пристального взгляда с нее и остальной компании. Почтенные игрушечные старички у наружных дверей своих жилищ (беспрерывно кувыркавшиеся), особенно интересовались честной компанией, останавливаясь порою перед скачком, как будто они прислушивались к разговору, а потом производили свои дикие упражнения множество раз подряд, не переводя дух, точно все происходившее приводило их в безумный восторг.

Конечно, если бы эти старички могли злорадствовать при виде досады Текльтона, то имели бы основательную причину чувствовать себя довольными. Текльтон был совсем не в своей тарелке; и чем веселее становилась его невеста в обществе Дот, тем менее нравилось это ему, хотя он сам же свел их вместе с этою целью. Игрушечный фабрикант был настоящей собакой на сене, потому что, когда они смеялись между собою, а он не мог присоединиться к их шуткам, то ему сейчас приходила в голову мысль, что подруги насмехаются над ним.

– Ах, Мэй, – говорила Дот, – ах, моя милочка, сколько перемен! Право, когда вспоминаешь веселые школьные годы, то как-то невольно молодеешь.

– Да вы, кажется, и так не особенно стары, – заметил Текльтон.

– Взгляните на моего солидного супруга, – отвечала Дот. – Он старит меня, по крайней мере, на двадцать лет. Не так ли, Джон?!

– На сорок, – отвечал Джон.

– Не знаю, насколько вы будете старить Мэй, – воскликнула, смеясь, миссис Пирибингль; – во всяком случае, ей в день свадьбы минет около ста лет.

– Ха, ха! – захохотал Текльтон.

Его смех раздался как в пустой бочке, а выражение лица ясно говорило, что он с удовольствием свернул бы шею насмешнице Дот.

– Ах, милая, милая, – не унималась между тем она. – Вспомни, как мы с тобой мечтали в училище о наших суженых! Каким молодым, красивым, веселым и бойким рисовала я себе своего! Что же касается Мэй!.. Ах, Господи, Господи! Уж не знаю, плакать мне или смеяться, когда я подумаю, какими глупыми девочками были мы обе!

Но Мэй, должно быть, знала, что ей делать, потому что краска ударила ей в лицо, а ее глаза наполнились слезами.

– Иногда мы намечали себе женихов среди знакомой молодежи, – продолжала миссис Пирибингл. – Им и в голову не приходило, как могут сложиться обстоятельства. Я, например, никогда не думала о Джоне, отлично помню это; его-то уж совсем не было у меня на уме. А если бы я вздумала поддразнить тебя, что ты выйдешь за мистера Текльтона, то, наверно, получила бы колотушку. Признайся, Мэй?

Хотя Мэй не сказала «да», но не сказала также и «нет», и не выразила этого никаким знаком.

Текльтон оглушительно захохотал на весь дом. Джон Пирибингль вторил ему со своим обычным добродушным и довольным видом. Но его тихий смех совершенно заглушало грубое ржание Текльтона.

– И все-таки вышло не по-вашему. Вы преспокойно попались нам, как изволите видеть, – сказал игрушечный фабрикант. – Мы-то вот налицо! Мы налицо! А где теперь ваши молодые женихи?

– Иные умерли, – отвечала Дот, – иные позабыты. Некоторые из них, если бы могли очутиться среди нас в этот момент, не поверили бы, что мы те же самые существа. Не поверили бы, что могли забыть их. Нет, они не поверили бы ни одному слову из всего этого!

– Что с тобою, Дот? – воскликнул фургонщик. – Малютка моя!

Она говорила так серьезно и с таким жаром, что ее, конечно, следовало образумить. Замечание мужа было мягко, потому что он вмешался в разговор, думая только защитить Текльтона. Однако, его слова подействовали, потому что Дот сейчас же спохватилась и примолкла. Но, даже замолчав, она не могла преодолеть своего волнения, которое не ускользнуло от Текльтона. Он ясно заметил его, уставившись на молодую женщину своим полузакрытым глазом, и твердо запомнил, на всякий случай, то, что заприметил.

Мэй не сказала ничего ни хорошего, ни дурного, она сидела молча, потупив глаза, как будто нисколько не интересуясь происходившим. Тут в беседу вмешалась ее мать, добрая старушка, и, прежде всего, заявила, что молодые девушки всегда молодые девушки, а что прошло, то прошло, и пока молодежь молода и безрассудна, она, вероятно, будет вести себя по примеру всех молодых и безрассудных особ. Эти истины старушка подтвердила двумя-тремя нравоучениями такого же неопровержимого свойства. Затем достойная леди присовокупила, в духе набожности, что всегда благодарит небо за такую послушную дочь, как Мэй, твердо помнящую свой долг. Она не ставит себе этого в особенную заслугу, хотя имеет полное право видеть в достоинствах дочери плоды ее собственного воспитания. Что же касается мистера Текльтона, то с нравственной точки зрения она считает его превосходным человеком, и уверена, что из него выйдет образцовый зять, в чем не может усомниться ни один здравомыслящий человек. (Эти слова были произнесены почтенной миссис Фильдинг с большим чувством.) Что же касается семейства Фильдингов, в которое он будет принят после некоторого домогательства, в весьма скором времени, то мистеру Текльтону, вероятно известно, что хотя они ограничены в своих средствах, однако, имеют некоторые права на дворянство. И если бы не обстоятельства, отчасти известные ему, то ее торговля индиго процветала бы теперь, и она, пожалуй, сделалась бы обладательницей громадного состояния. К несчастью, все случилось иначе, и если она упоминает об этом, то лишь вскользь. Собственно, ей не следовало намекать на прошлое, как не стоило упоминать и о том, что ее дочь отвергала некоторое время ухаживанье мистера Текльтона; как не стоило говорить многих других вещей, которые, в конце концов, все-таки были высказаны ею. В заключение, основываясь на многолетнем опыте и личных наблюдениях, она принялась уверять, что браки, в которых нет ни тени того, что носит романическое и глупое название любви, бывают самыми счастливыми, и что она ожидает величайшего благополучия от предстоящего брачного союза, благополучия не восторженного, но прочного и постоянного. В виде финала своей прочувствованной речи она возвестила собравшимся, что завтрашний день будет для нее желанным, для которого ей только и стоило жить, а когда он минует, то ей было бы всего приятнее быть положенной в гроб и зарытой в землю на каком-нибудь кладбище для благородных особ.

Так как на эти речи было решительно нечего ответить, что составляет счастливое свойство всех речей, далеко уклоняющихся от цели, то они изменили течение разговора и отвлекли общее внимание к телятине и ветчинному паштету, к холодной баранине, к разварному картофелю и торту. Чтобы воздать должное привезенному пиву, Джон Пирибингль предложил выпить, в счет завтрашнего дня, – за здоровье жениха и невесты, прежде чем он тронется в путь.

Дело в том, что фургонщик останавливался у Калеба лишь с целью дать отдых старой лошади. Ему предстояло сделать еще четыре или пять миль дальше, а на обратном пути он обещал заехать за своими домашними и снова погостить у добрых друзей по дороге домой. Таков был порядок дня на всех предшествующих пикниках с самого их установления.

Еще двое присутствующих, кроме жениха и невесты, отнеслись равнодушно к предложенному тосту. Одним из этих лиц была Дот, слишком раскрасневшаяся и смущенная, чтобы обращать на что-нибудь внимание; а другим – Берта, которая поспешно поднялась с места, раньше остальных, и вышла из-за стола.

– Прощайте, – сказал бравый Джон Пирибингль, напялив на себе непромокаемое пальто. – Я буду обратно, как всегда. Прощайте все!

– Прощайте, Джон, – отозвался Калеб.

Он говорил как будто машинально и сделал приветственный жест рукою с той же бессознательностью, потому что его внимание было привлечено Бертой, за которой он следил с тревожным недоумевающим лицом, никогда не изменявшим своего выражения.

– Прощайте, юноша! – произнес веселый фургонщик, наклоняясь поцеловать своего ребенка, который тем временем заснул и был положен совершенно благополучно своей нянькой, работавшей теперь ножом и вилкой, на маленькую постельку, приготовленную Бертой. – Прощай! Будет время, я полагаю, когда ты сам отправишься мерзнуть на холоде, мой дружочек, предоставив своему старому отцу наслаждаться своей трубкой и греть ноющие от ревматизма кости у очага. Верно я говорю, а?.. Но где же Дот?

– Я здесь, Джон! – отвечала, вздрогнув, миссис Пирибингль.

– Иди сюда, иди, – продолжал муж, звонко ударяя в ладоши. – Где же трубка?

– Я совсем забыла о ней, Джон.

– Забыла о трубке! Слыханное ли это дело! Она! Забыла о трубке!

– Я… Я сейчас набью ее. Это недолго.

Однако дело пошло не так гладко. Трубка лежала на обычном месте – в кармане непромокаемого пальто фургонщика, вместе с маленьким кисетом, ее собственной работы, из которого Дот всегда наполняла ее табаком. Но ее рука дрожала так сильно, что завязла в кармане (хотя она была так мала, что ее можно было свободно вынуть оттуда, я уверен), и молодая женщина ужасно копалась. Набивка и зажигание трубки, эти маленькие обязанности, которые исполнялись Дот с таким мастерством, решительно не удались ей на этот раз. Текльтон все время стоял молча, лукаво посматривая на нее своим полузакрытым глазом, который, встречаясь с ее взглядом или поймав его, – потому что едва ли можно сказать, что он встречался с чужими взорами, а скорее он ловил их, как в западню, – только увеличивал смущение молодой женщины самым явным образом.

– Ай, какая ты неповоротливая сегодня, Дот! – заметил Джон. – Право, я мог бы сделать это сам лучше тебя.

С этими добродушными словами он вышел вон, и скоро его голос послышался на улице, вместе с лаем Боксера, топотом старой лошади и стуком фургона, покатившегося под эту музыку по большой дороге. В продолжение всей сцены задумчивый Калеб не двигался с места, наблюдая за своей слепою дочерью с тем же выражением лица.

– Берта, – тихо произнес Калеб, – что случилось? Какая страшная перемена произошла с тобою, моя милочка, в несколько часов, с сегодняшнего утра? Ты ли это, такая молчаливая и мрачная целый день! Что с тобою? Скажи мне!

– О, отец, отец! – воскликнула слепая девушка, заливаясь слезами. – О, моя жестокая, жестокая участь!

Калеб провел рукою по глазам, прежде чем ответить ей.

– Но подумай, как весела и счастлива была ты, Берта, как добра и как любима многими!

– Это поражает меня в самое сердце, дорогой отец. Всегда столько внимания ко мне! Всегда столько доброты!

Калеб тревожно старался вникнуть в смысл ее речей.

– Быть… Быть слепою, Берта, моя дорогая бедняжка, – пробормотал он, – большое горе; однако…

– Я никогда не чувствовала этого! – подхватила девушка. – Я никогда не чувствовала этого во всей полноте! Никогда! Порою мне хотелось, чтоб я могла увидеть тебя, или увидеть его… Только разок, милый отец, только на одну минуточку. Чтобы я могла знать, что я так почитаю – она приложила руки к груди – и храню вот тут! Чтобы я могла иметь верное понятие о вас! Иной раз (то бывало еще в детстве) я плакала за вечерней молитвой при мысли, что когда ваши образы поднимались из моего сердца к небесам, они, пожалуй, не имели верного сходства с вами. Но эти чувства не были продолжительны. Они проходили, и я становилась вновь спокойной и довольной.

– Они пройдут опять, – утешал ее Калеб.

– Но, милый отец! О, мой добрый кроткий отец, будь терпелив со мною, если я такая испорченная, – говорила слепая. – Но это горе гнетет меня так ужасно.

Ее отец мог только залиться слезами; она говорила так серьезно, с таким чувством, но он все еще не понимал ее.

– Приведи ее ко мне, – сказала Берта. – Я не могу таить и скрывать этого в своем сердце. Приведи ее ко мне, отец!

Заметив его колебание, она сказала прямо:

– Мэй. Приведи Мэй!

Услыхав свое имя, невеста Текльтона спокойно подошла к ней и тронула ее за руку. Проворно обернувшись, слепая схватила ее обеими руками.

– Взгляни мне в лицо, моя дорогая, моя милая! Вглядись в него хорошенько твоими прекрасными очами и скажи мне, написана ли на нем правда?

– Да, милая Берта.

Приподняв печальное незрячее лицо, по которому быстро катились слезы, слепая обратилась к ней с такими словами:

– В моей душе нет ни единого желания, ни единой мысли, враждебной тебе, прекрасная Мэй! У меня нет более благодарных воспоминаний, как о тебе, которая, обладая драгоценным даром зрения, одаренная красотой, так много раз выказывала участие к слепой Берте, даже когда мы были маленькими детьми или, точнее говоря, когда Берта была настолько ребенком, насколько это доступно слепоте. Желаю тебе всякого счастья! Пусть будет светел твой жизненный путь! Несмотря на то, моя дорогая Мэй, – она еще ближе привлекла к себе молодую девушку и крепче обняла ее, – несмотря на то, моя пташечка, что, когда мне сказали ссгодня о твоей помолвке с ним, то это было жестоким ударом для меня, едва не разбившим мое сердце! Отец, Мэй, Мэри! О, простите мне, что это так, простите из-за всего того, что делал он, чтобы скрасить мою мрачную жизнь. Простите, если вы верите мне, так как я призываю небо в свидетели, что не желала бы для него жены, более достойной его доброты!

Говоря таким образом, она выпустила руки Мэй Фильдинг и схватила ее платье с видом мольбы и горячей преданности. Склоняясь все ниже и ниже во время своей странной исповеди, Берта опустилась, наконец, к ногам своей подруги и скрыла свое лицо в складках ее одежды.

– Боже великий! – воскликнул тут ее отец, у которого внезапно открылись глаза. – Неужели я обманывал ее с колыбели только для того, чтобы, в конце концов, разбить ее сердце?

К счастью этих троих людей, при них находилась в то время Дот, сияющая, услужливая, деятельная, маленькая Дот. Она, действительно, была такою при всех своих недостатках, хотя, пожалуй, вы будете иметь повод в свое время возненавидеть ее. Итак, я повторяю, – ее присутствие было великим благом для всех этих людей; в противном случае Бог весть, чем кончилось бы дело. Но Дот, успевшая вернуть свое самообладание, вмешалась в разговор:

– Пойдем, пойдем, дорогая Берта! Уйдем отсюда! Возьми ее под руку, Мэй. Хорошо! Видите, как она уже успокоилась, и как славно с ее стороны, что она слушается нас, – сказала веселая маленькая женщина, целуя слепую в лоб. – Пойдем отсюда, милая Берта. Вот ее добрый отец, он пойдет с нею… Ведь вы проводите Берту, Калеб? Ну, конечно!

Да, она была благородной маленькой Дот в подобных вещах, и лишь черствая натура могла бы устоять против ее влияния. Выпроводив из комнаты беднягу Калеба с дочерью, чтобы они могли на свободе успокоить и утешить друг друга, – в чем Дот нисколько не сомневалась, – она воротилась легкой поступью обратно, как говорится, свежей, словно маргаритка. Но я говорю: ее намерением было караулить чопорную важную гостью в чепце и перчатках, чтобы эта милая старушка не могла сделать нежелательных открытий.

– Принеси-ка мне сюда дорогого малютку, Тилли, – сказала Дот Пирибингль, подвигая кресло к огню. – А пока я подержу его на коленях, добрейшая миссис Фильдинг расскажет мне все насчет ухода за маленькими детьми и поучит меня, неопытную дурочку, уму-разуму. Ведь вы не откажетесь, миссис Фильдинг?

Даже валлийский великан, который по народному выражению был так «тупоумен», что совершил над собою роковую хирургическую операцию, когда вздумал подражать ловкому фокусу своего заклятого врага во время завтрака, даже этот дуралей не так легко попал в ловушку, расставленную ему, как попалась почтенная леди в эту искусную западню. Дело в том, что Текльтон ушел домой, тогда как остальная компания некоторое время жарко беседовала между собою в стороне, оставив на несколько минут почетную гостью совершенно одну. Этого было вполне достаточно, чтобы кровно обидеть миссис Фильдинг и заставить ее толковать целые сутки подряд о таинственной неудаче, постигшей ее торговлю индиго. Но лестное почтение к ее опытности со стороны молодой матери так подкупило ее, что она, поломавшись немного, как будто из скромности, принялась просвещать Дот с величайшей охотой. Вытянувшись в струнку, точно проглотив аршин, перед лукавой плутовкой, миссис Фильдинг сообщила ей в полчаса такое множество домашних рецептов, указала столько вернейших домашних средств, что если бы применить их на практике, то они вогнали бы в могилу юного Пирибингля, хотя бы он родился Самсоном-богатырем.

Ради перемены разговора Дот принялась за шитье – она привезла в своем кармане швейную работу и все рабочие принадлежности. Как молодая женщина умудрилась это сделать, я не знаю. Потом она занялась немного ребенком, потом опять шила; затем поговорила шепотом с Мэй, пока старая леди предавалась сладкой дремоте. И таким образом среди различных занятий, по своей привычке, незаметно скоротала день. Когда же наступили сумерки, маленькая Дот, согласно установленному ею правилу для пикников, принялась исполнять все домашние обязанности Берты: подбросила топлива, подмела очаг, приготовила чайную посуду, задернула оконную занавеску и зажгла свечу. Покончив с этим, миссис Пирибингль сыграла одну или две песенки на незатейливой арфе домашнего изделия, которую собственноручно смастерил для Берты Калеб, и сыграла их очень хорошо, потому что природа создала ее нежное ушко настолько же музыкальным, насколько и достойным драгоценных украшений, если бы они были у Дот. Наступила пора вечернего чая; и Текльтон вернулся, чтобы принять участие в угощении и посидеть вечерок.

Калеб с Бертой пришли немного раньше его; хозяин принялся за обычную работу. Но она валилась у него из рук, несчастный отец был слишком встревожен и мысленно осыпал себя упреками за дочь. Жаль было смотреть, как он сидел праздно за своим рабочим станком, посматривая на Берту с беспредельной скорбью, тогда как его лицо как будто говорило: «Неужели я обманывал ее с колыбели только для того, чтобы, в конце концов, разбить ее сердце?»

Когда совершенно стемнело, чай был допит, а чашки и блюдечки перемыты руками Дот, одним словом – надо же мне дойти до этого, потому что в откладывании нет никакого прока, – когда подошло время возвращения фургонщика, которое мог возвестить каждый отдаленный стук колес, с миссис Пирибингль снова произошла странная перемена. Она то краснела, то бледнела, обнаруживая сильнейшее беспокойство. Но не так, как это бывает с добрыми женами, когда они прислушиваются, поджидая мужей. Нет, нет, нет. То была тревога совсем иного рода.

Чу, гремят колеса! Топот лошади. Лай собаки. Постепенное приближение всех этих звуков. Царапанье лап Боксера у двери!

– Чьи это шаги? – внезапно воскликнула Берта, вскакивая с места.

– Чьи шаги? – повторил фургонщик, остановившись в сенях, со своим смуглым лицом, зардевшимся точно ягода остролистника от резкой ночной стужи. – Ну, конечно, мои.

– Другие шаги, – настаивала Берта. – Поступь мужчины, стоящего позади вас.

– Однако ее не обманешь, – заметил Джон. – Пожалуйте, сэр. Вы будете желанным гостем, не бойтесь!

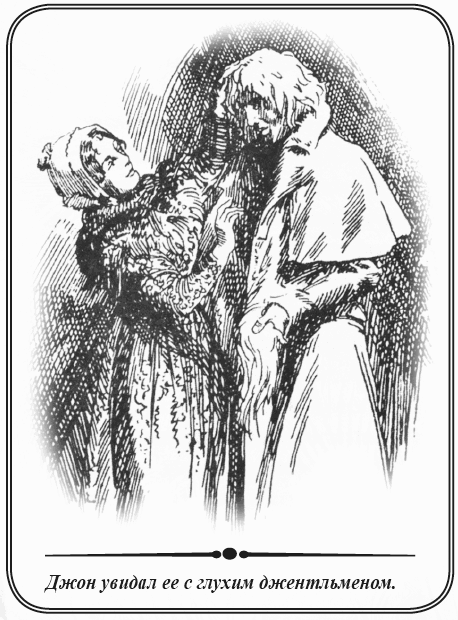

Фургонщик говорил громко, и во время его речи в комнату вошел старый глухой джентльмен.

– Он не совсем незнакомец для вас, потому что вы уже видели его однажды, Калеб, – продолжал Пирибингль. – Ведь вы примете его у себя до нашего отъезда?

– О, конечно, Джон, и сочту за честь!

– Он самый удобный гость, потому что при нем можно говорить какие угодно секреты, – продолжал фургонщик. – Уж, кажется у меня здоровые легкие, а и то надрываюсь, разговаривая с ним, честное слово! Прошу садиться, сэр. Тут все добрые знакомые и рады вас видеть.

Когда он высказал это уверение громоподобным голосом, подтверждавшим вполне сказанное им о своих легких, то прибавил естественным тоном:

– Стул у огня, вот все, что ему нужно, и старичок будет сидеть себе молча, приветливо поглядывая по сторонам. Он не требует многого.

Берта напряженно вслушивалась. Она подозвала к себе Калеба, когда он подал стул гостю, и попросила его шепотом описать наружность этого человека. Когда отец исполнил ее просьбу (на этот раз без обмана, верно до мелочей), она пошевелилась в первый раз после прихода незнакомца и вздохнула, а затем как будто перестала интересоваться им.

Фургонщик был особенно в ударе в тот вечер, он более прежнего любил свою жену – добрый, простодушный малый!

– Наша Дот была чистая рохля, – сказал он, обнимая ее своей грубой рукой, когда молодая женщина стояла поодаль от других. – А между тем я люблю ее почему-то. Взгляни-ка туда, милая Дот!..

Он указал на старика. Миссис Пирибингль потупилась; я думаю, что она дрожала.

– Он без ума от тебя, – продолжал Джон. – Только о тебе и была у него речь всю дорогу сюда. Право, он славный старикашка!

– Мне было бы приятнее, если бы он избрал более достойный предмет разговора, Джон, – сказала Дот, беспокойно озираясь вокруг.

Ее особенно тревожил Текльтон.

– Более достойный предмет! – подхватил весельчак. – Да что же может быть достойнее? Слушай, сними-ка ты с себя свой теплый плащ, долой толстую шаль, долой тяжелую амуницию! Посидим в приятной компании полчасика у огня. К вашим услугам, сударыня! Не соблаговолите ли вы сыграть со мной партию в криббедж? Славная штука. Подавай карты и доску, Дот. Да налей мне стакан пива, если еще осталось на мою долю.

Приглашение Джона относилось к старой леди, которая принята его благосклонно, и вскоре они занялись игрой. Сначала фургонщик осматривался порою по сторонам с веселой улыбкой или подзывал к себе от времени до времени Дот, чтобы она, заглянув через плечо в игру, подавала ему советы в сомнительных случаях. Но его партнерша строго соблюдала правила и ловко пользовалась каждым его промахом, так что Джону приходилось смотреть в оба, и он так погрузился в свое занятие, что уже не видел и не слышал ничего происходившего кругом. Мало-помалу все его внимание сосредоточилось на картах. Он не думал ни о чем ином, покуда чья-то рука опустилась ему на плечо и заставила его очнуться. Джон оглянулся. За его стулом стоял Текльтон.

– Мне жаль беспокоить вас, но прошу вас на одно слово, сейчас же.

– Мне сдавать, – возразил фургонщик. – Минута самая решительная.

– Именно так, – подтвердил Текльтон. – Пойдемте же, говорю вам.

На его бледном лице было что-то, заставившее Джона проворно встать и спросить впопыхах, что случилось?

– Тише, Джон Пирибингль! – произнес Текльтон. – Я очень огорчен. Поверьте мне. Я боялся, что тем кончится. Я подозревал это с самого начала.

– Да в чем же дело? – допытывался фургонщик с видом испуга.

– Тише! Я покажу вам, если вы пойдете со мною.

Джон последовал за ним, не говоря ни слова. Они перешли двор при свете ярких звезд и вошли в маленькую боковую дверь, которая вела в собственную контору домохозяина. В конторе было стеклянное окно, возвышающееся над кладовой, запертой на ночь. В самой конторе не было огня, но в длинной узкой кладовой горели лампы, так что в окне виднелся свет.

– Одну минутку! – сказал Текльтон. – Хватит ли у вас духу взглянуть в окно?

– Почему же нет? – удивился фургонщик.

– Еще минутку, – продолжал игрушечный фабрикант. – Не вздумайте совершить какого-нибудь насилия. Это бесполезно, а также и опасно. Ведь вы силач; вы можете совершить смертоубийство, не успев опомниться.

Джон посмотрел ему в лицо и попятился, точно его ударили. В один прыжок был он у окна и увидал…

О, тень на домашнем очаге! О, правдивый сверчок! О, коварная жена!

Джон увидал ее с глухим джентльменом. Тот не был уже стариком, но оказался бравым молодым мужчиной, державшим в руке седой парик, под прикрытием которого он втерся в их несчастный и жалкий дом. Джон видел, как Дот слушала его речи, когда обманщик нагибал голову, чтобы шептать ей на ухо; она позволила ему даже взять себя за талию, когда они медленно направлялись по мрачной деревянной галерее к дверям, в которые вошли сюда. Джон видел, как они остановились, и заметил, как Дот, повернувшись прямо к нему лицом – которое он так любил! – своими руками приладила парик на голове негодяя, смеясь при этом – вероятно, над недогадливостью мужа!

Сначала фургонщик сжал в кулак свою могучую правую руку, точно собираясь положить на месте льва. Но тотчас опять разжал кулак, растопырив пальцы перед глазами Текльтона (потому что нежно любил жену даже в тот момент), и в таком виде упал ничком на конторку, когда они выходили вон, и ослабел, как ребенок…

Джон, закутанный до подбородка, возился с лошадью и поклажей, когда Дот вошла в комнату, готовая к отъезду.

– Вот и я, милый Джон! Прощай, Мэй! Прощай, Берта!

Хватит ли у нее духу поцеловаться с ними? Хватит ли у нее духу быть веселой и радостной при прощанье? Отважится ли она взглянуть им в лицо, не покраснев? Текльтон смотрел на нее пристально, и она проделала все это.

Тилли укачивала ребенка, шмыгая мимо Текльтона взад и вперед и повторяя в полудремоте:

– Неужели, когда они узнавали, что это были их жены, их сердца были готовы разбиться? И неужели отцы обманывали детей с колыбели только для того, чтобы, в конце концов, разбить их сердца!

– Ну, Тилли, давай мне ребенка! Прощайте, мистер Текльтон. Куда же девался Джон? Скажите ради бога!

– Он пойдет пешком рядом с лошадью, – отвечал игрушечный фабрикант, подсаживая миссис Пирибингль в повозку.

– Мой милый Джон! Пешком? В ночную пору?

Закутанная фигура мужа поспешно кивнула головой вместо ответа, а так как мнимый незнакомец и маленькая нянька были уже на своих местах, то старая лошадь тронулась в путь. Тем временем Боксер, ничего не сознававший, кидался то вперед, то назад, то вертелся вокруг фургона с торжествующим и веселым лаем.

Когда Текльтон также удалился, чтобы проводить домой невесту с ее матерью, бедный Калеб подсел к огню возле дочери. Тревога и раскаяние точили его, и он по-прежнему твердил про себя, не спуская с Берты скорбного взгляда:

– Неужели я обманывал ее с колыбели только для того, чтобы разбить ей сердце?

Механические игрушки, заведенные для забавы маленького Пирибингля, все давно остановились и замерли в неподвижности. При слабом свете огня в наступившей тишине невозмутимо спокойные куклы, борзые кони на качалках с выпученными глазами и раздутыми ноздрями, старички у наружных дверей их жилиц, скрюченные почти вдвое на своих подгибающихся коленях, щелкунчики с кривыми рожами, даже звери, шествующие попарно в ковчег на подобие пансионерок, все точно остолбенели в фантастическом изумлении, когда Дот оказалась изменницей, а Текльтон любимым, по какому-то странному стечению обстоятельств.