Сверчок а очагом

Сказка о семейном счастье

I

Чайник первый завел песню! Мало ли что говорит миссис Пирибингль! Мне лучше знать. Пусть она твердит хоть до скончания века, будто бы не помнит, кто из них первый подал голос: чайник, или сверчок. Но я стою на том, что то был чайник. Кажется, мне можно знать! По голландским часам с лакированным циферблатом, стоявшим в углу, он завел песню на целых пять минут раньше, чем послышалась трескотня сверчка.

Как будто часы не кончили бить, а маленький косарь на их верхушке, судорожно махающий вправо и влево косой перед мавританским дворцом, не успел скосить пол-акра воображаемой травы, пока сверчок присоединился к этой музыке!

Я вовсе не настойчив от природы. Это всем известно. Я не стал бы спорить с миссис Пирибингль, если б не был уверен в своей правоте. Ничто не принудило бы меня к тому. Но это вопрос факта. А факт налицо: чайник зашумел, по крайней мере, на пять минут раньше, чем сверчок дал знать о своем существовании. А вот поспорьте еще со мной, тогда я буду утверждать, что на целых десять минут раньше!

Позвольте мне изложить в точности, как все случилось. По-настоящему следовало бы приступить к этому с первого слова, если б не одно простое обстоятельство: когда мне приходится рассказывать историю, я должен непременно начать ее с самого начала, а каким же образом начать с начала, если не начнешь говорить о чайнике?

Надо думать, что тут устроилось нечто вроде состязания, соревнования в искусстве между чайником и сверчком. Вот что послужило к нему поводом, и вот как оно произошло.

Выйдя из дома в холодные сумерки и стуча по мокрым камням деревянными калошами на железных подрезях, оставлявшими на дворе бесчисленные грубые отпечатки первой теоремы Эвклида, миссис Пирибингль наполнила чайник из бочки с водою.

Вернувшись в комнату без калош (и сделавшись гораздо ниже, потому что калоши были высоки, а миссис Пирибингль мала ростом), она поставила чайник на огонь. Совершая это, она на минуту вышла из терпения, потому что вода была неприятно холодна, а при сырой погоде как будто пропитывала собою всякое вещество, включая даже подрези калош, а влага добралась до ножных пальцев миссис Пирибингль и даже обрызгала ей ноги. А так как она гордится своими ногами (и совершенно основательно), относительно же чулок соблюдает большую опрятность, то, понятное дело, ей было трудно преодолеть свою досаду.

Вдобавок чайник вел себя несносно и упрямился. Он не хотел устанавливаться на каминной решетке и добродушно приспособляться к неровностям груды каменного угля. Ему непременно было нужно клевать носом, как пьянице, и распускать слюни с самым идиотским видом. В припадке сварливости он мрачно шипел на огонь. К довершению беды, крышка, не слушаясь пальцев миссис Пирибингль, сначала перекувырнулась, а потом с изобретательной настойчивостью, достойной лучшей цели, нырнула боком прямо на дно чайника. Надо думать, что корпус судна «Рояль Джордж» не оказал и половины того чудовищного сопротивления, когда его поднимали с морского дна, каким отличалась крышка от чайника, прежде чем хозяйке удалось достать ее. Но и после того чайник оставался угрюмым в своей неподатливости; выгибая ручку с вызывающим видом и уставившись насмешливо и дерзко своим носиком прямо на миссис Пирибингль, он точно говорил: «Вот не буду кипеть. Ни за что не буду!»

Но к миссис Пирибингль уже вернулось ее хорошее настроение духа. Она потерла одну о другую свои пухлые ручки и села, смеясь, перед чайником. Тем временем веселое пламя поднималось и опускалось, отбрасывая беглый яркий отблеск на маленького косаря на верхушке голландских часов. При его быстром мелькании можно было подумать порою, что деревянная фигурка перед мавританским дворцом стояла, не шевелясь, и все замерло в неподвижности, кроме этого метавшегося неугомонного огня.

Но косарь находился в движении; его с неизменной правильностью дергали судороги дважды в секунду. Когда же часы принялись бить, то его терзания становились ужасными, и когда кукушка выглянула из опускной дверки во дворце и прокуковала шесть раз, ее кукованье заставляло беднягу извиваться в корчах, точно замогильный голос призрака или невидимые проволоки, дергавшие его за ноги.

Не раньше того, как страшные толчки, шарканье и шипенье совершенно прекращались между гирями и приводами часового механизма под ним, перепуганный косарь снова приходил в себя. И недаром он так пугался, потому что эти храпящие костлявые скелеты, называемые часами, производят самый противный шум. Я не могу надивиться, как это люди, в особенности же голландцы, умудрились дойти до такого изобретения. Общеизвестно, что голландцы любят просторные футляры и широкие брюки; странно после этого, что они нашли нужным оставлять свои часы такими голыми и незащищенными.

И вот, изволите видеть, чайник начал оживляться. В горле у него послышалось неудержимое клокотанье, а потом он стал издавать отрывистое сопенье, довольно несмелое, точно еще не решался развеселиться и разойтись вовсю. Наконец после двух или трех напрасных попыток подавить в себе чувство общительности он отбросил всякую угрюмость, всякую сдержанность и вдруг запел, да так задушевно и весело, что за ним не мог угнаться никакой плаксивый соловей.

И до чего просто это выходило! Пожалуй, вы поняли бы песню чайника не хуже книги, может быть, даже лучше некоторых книг, знакомых нам с вами. Испуская горячее дыхание, поднимавшееся весело и грациозно легким облачком на несколько фут и скоплявшееся под потолком в виде домашнего неба, чайник пел свою песню с таким радостным задором, что его медный корпус гудел и раскачивался на огне. Даже крышка, недавно непослушная крышка – таково влияние доброго примера – пустилась в пляс и забренчала наподобие медных тарелок в оркестре. Не было сомнения, что песня чайника звучала призывом и приветствием кому-то далекому, кто спешил в то время к уютному домику и пылающему очагу. Миссис Пирибингль знала это, знала отлично, сидя в раздумье перед огнем. «Ночь темна, – распевал чайник, – блеклые листья лежат при дороге, а вверху все туманно и пасмурно, а под ногами слякоть и клейкая глина. Только одно радует глаз в этом печальном сумраке, да и то едва ли, потому что это лишь отблеск: густой и гневный багрянец на месте сочетания солнца с ветром. Это клеймо, лежащее на тучах, – виновницах ненастья. Вся открытая местность вокруг расстилается черной пеленой; верстовой столб запорошило инеем; на дороге стоят лужи, слегка тронутые морозом, но не замерзшие. Ничего не различить в потемках. Но он подъезжает, подъезжает, подъезжает!..»

Тут, с вашего позволения, сверчок присоединился к песне, принимаясь вторить ей своей трескотней в виде хора, да таким голосом, который совсем не соответствовал его величине сравнительно с чайником (величина! его насилу разглядишь!). И если б он тут же на месте пал жертвою своего усердия, а его тельце разлетелось в куски, как орудие, переполненное порохом при выстреле, это показалось бы естественным и неизбежным следствием его чрезмерных усилий.

Соло, начатое чайником, превратилось в дуэт. Чайник с неослабевающим жаром продолжал свой номер, но сверчок овладел первой скрипкой и не уступал своего места. Боже милостивый, как он заливался! Его тонкий, резкий, пронзительный голос звучал по всему дому, как будто мерцая, подобно звезде в ночном мраке за окнами. Он выделывал невыразимые трели, щеголял переливами в моменты крайнего напряжения, когда, по-видимому, вытягивал ноги и подпрыгивал в пылу восторга. Но оба артиста не мешали друг другу. Их пение гармонически сливалось в вечерней тишине. И, стараясь затмить один другого, они пели все громче и громче.

Хорошенькая маленькая слушательница – действительно, она была красива и молода, хотя несколько приземиста и полна, но, по моему, в этом нет ничего дурного – зажгла свечу, взглянула на косаря на верхушке часов, который уже успел скосить порядочное количество минут, и подошла к окну, откуда не увидела ничего за темнотою, кроме отражения собственного лица в оконном стекле. По моему мнению (к которому присоединились бы и вы) эта женщина могла долго смотреть в пространство и не увидеть ничего даже наполовину столь же приятного. Когда она вернулась назад и села на прежнее место, сверчок с чайником продолжали концерт в сильнейшем азарте соревнования. Слабой стороною чайника, очевидно, было то, что он не сознавал своей неудачи, когда терпел поражение. То было настоящее исступление скачки. Чирик, чирик, чирик!.. Сверчок опередил соперника на целую милю. Хэм, хэм, хэм, м-м-м! Чайник поспевал за ним на расстоянии, сберегая силы. Опять чирик! Сверчок огибал уголь. Хэм, хэм, хэм! Чайник рвался к нему на свой манер, не думая уступать. Чирик, чирик! Сверчок свежее, чем когда-либо. Хэм, хэм, хэм-м-м-м! Чайник продолжал стойко и не спеша. Чирик!.. Сверчок был готов окончательно побить его. Хэм, хэм, хэм-м-м-м! Чайник не уступал. Кончилось тем, что из их состязания вышла такая путаница, что уже нельзя было разобрать, трещал ли чайник, гудел ли сверчок, или сверчок трещал, а чайник гудел, или оба они трещали и гудели зараз. Чтобы решить это, надо было бы поискать голову посветлее вашей и моей. Несомненно только одно, что чайник со сверчком в один и тот же момент, повинуясь одинаковой силе слияния, лучше известной им самим, пели свою отрадную песнь домашнего очага, лившуюся по одному направлению со светом свечи, который падал из окна на далекое пространство по равнине. И этот свет, дойдя до одного человека, приближавшегося к нему во мраке, выразил ему все происходившее буквально в одно мгновение и воскликнул: «Добро пожаловать, старина! Добро пожаловать, сердечный!»

При этом финале чайник, побитый окончательно, закипел ключом и был снят с огня, потому что кипяток полился через край. Тут миссис Пирибингль кинулась к дверям, где под стук колес фургона, лошадиный топот, мужской голос, лай запыхавшейся собаки поднялась настоящая суматоха, еще усугублявшаяся поразительным и таинственным появлением крохотного ребенка.

Откуда взялся этот младенец, или каким образом успела схватить его на руки миссис Пирибингль в такой короткий момент, я решительно не знаю. Как бы то ни было, но живой младенец покоился на руках хозяйки дома, и она, по-видимому, порядочно гордилась им, когда ее нежно подвел к огню коренастый мужчина гораздо выше ростом и старше самой миссис Пирибингль. Чтобы поцеловать ее, ему пришлось сильно нагнуться. Но она стоила этого труда. Великан шести футов шести дюймов, страдающий ломотой в костях, не поленился сделать это.

– Боже мой, Джон, – сказала хозяйка, – на что ты похож!

Действительно, у него был ужасный вид. Густой туман осел у бедняги на ресницах наподобие засахаренной изморози, а при свете огня обмерзлые бакенбарды стали отливать радугой.

– Видишь ли, Дот, – медленно произнес он, разматывая шарф, надетый у него на шее, и грея руки у очага, – погода, конечно, не летняя. Значит, немудрено, что я так промок.

– Хотелось бы мне, Джон, чтоб ты не называл меня «Дот»! Я не люблю этого, – подхватила миссис Пирибингль таким тоном, который ясно противоречил ее словам.

– А что же ты такое, как не Дот? – возразил Джон, с улыбкой поглядев на нее сверху вниз и обнимая ее за талию со всей нежностью, на какую была способна его громадная мускулистая рука. Ты точка, а на руках у точки, – тут он взглянул на ребеночка, – нет, я не скажу, чтоб не сглазить; но я чуть-чуть было не пошутил. Кажется, никогда не случалось мне быть ближе к шутке.

По его собственному мнению, он часто был близок то к тому, то к другому, «чуть-чуть» не делал то того, то другого, этот неповоротливый, тихий, честный Джон; такой массивный и такой легкий по уму, такой грубый по внешности, но мягкий душою, такой скучный на людях и такой проворный дома; такой тупоголовый и такой добрый. О, мать природа, даруй твоим детям истинную поэзию сердца, которая таилась в груди этого фургонщика, – между прочим, он был только простым фургонщиком, – и тогда мы помиримся с прозой жизни и будем ценить истинное достоинство человека.

Приятно было смотреть на Дот, хорошенькую и миниатюрную, с ребенком на руках, похожим на куколку. Уставившись глазами на огонь с кокетливой мечтательностью, она склонила изящную головку на бок, чтобы прислониться ею к широкой груди фургонщика не то с естественной, не то с притворной наивностью, полной подкупающей ласки. Приятно было смотреть на него, как он с нежной неловкостью старался поддержать свою легкую ношу, чтобы его зрелое мужество послужило подходящей опорой цветущей юности жены. Приятно было наблюдать, как Тилли Слоубой, ожидавшая в глубине комнаты, когда ей отдадут малютку, любовалась (несмотря на свой юный возраст) этой группой и стояла с разинутым ртом, с выпученными глазами, вытянув голову вперед, точно упиваясь этим зрелищем. Не менее приятно было наблюдать, как Джон, фургонщик, при упоминании жены о ребенке сначала хотел дотронуться до него, но потом отдернул руку, точно боясь раздавить малютку, и, нагнувшись к нему, смотрел на него издали с какой-то недоумевающей гордостью, какую обнаружил бы, пожалуй, добродушный дворовый пес, если бы неожиданно оказался отцом молодой канарейки.

– Ну, не красавчик ли он, Джон? Не милашка ли, когда так сладко спит?

– Конечно, милашка, – подтвердил муж. – Ужасный милашка. Он, кажется, всегда спит, не так ли?

– Что с тобою, Джон? Разумеется, нет!

– Неужели? – произнес Джон, погружаясь в раздумье. – А я думал, у него глаза всегда закрыты. Алло!

– Как это можно, Джон! Ведь ты пугаешь людей!

– Ребенку вредно закатывать глаза таким образом, – сказал удивленный фургонщик, – не правда ли? Гляди, как он мигает обеими зараз! А посмотри на его рот. Ведь он разевает его, как золотая и серебряная рыбка.

– Ты не заслуживаешь быть отцом, не заслуживаешь, – пристыдила его Дот с важностью опытной матроны. – Но откуда тебе знать, каким легким испугам подвержены детки, Джон! Ты не знаешь их даже по имени, глупый ты человек!

Переложив младенца на левую руку и похлопав его по спинке, вероятно, для здоровья, она со смехом ущипнула мужа за ухо.

– Нет, где мне знать, – отвечал Джон, снимая с себя плащ. – Ты верно говоришь, Дот. Я немного смыслю по этой части. Вот то, что мне пришлось жестоко бороться с ветром сегодня вечером, это я знаю. Он дул с северо-востока прямо в фургон всю дорогу домой.

– Бедный старина, это верно! – подхватила миссис Пирибингль, принимаясь суетиться. – Возьми скорее дорогого крошку, Тилли, пока я займусь делом. Право, я, кажется, задушила бы его поцелуями, если бы не было жалко… Отстань от меня, пусти, мой милый пес! Пошел, Боксер, пошел!.. Дай мне прежде заварить чай, Джон; потом я помогу тебе разбирать свертки, как трудолюбивая пчела. «Малютка-пчелка за работой…» и так далее, как тебе известно, Джон. Учил ли ты «Малютку-пчелку», когда ходил в школу, Джон?

– Уж не помню хорошенько, – отвечал муж. – Я был очень близок к тому. Но я только испортил бы эту басенку.

– Ха, ха! – расхохоталась Дот. У нее был самый приятный смех, какой только можно себе представить. – Какой ты, право, у меня милый, старый олух, Джон!

Не думая оспаривать этого, Джон вышел во двор посмотреть, позаботился ли как следует о лошади мальчик, сновавший взад и вперед мимо двери и окна с фонарем, точно блуждающий огонек. Эта лошадь была так жирна, что вы не поверили бы мне, если б я описал вам ее размеры, и так стара, что день ее рождения затерялся в тумане веков. Боксер, чувствуя, что он должен беспристрастно оказывать знаки внимания всей семье, метался из дома во двор и обратно с ошеломляющим непостоянством. Он то бегал с отрывистым лаем вокруг лошади, когда ее чистили у дверей конюшни, то прикидывался, что хочет яростно броситься на свою хозяйку, и внезапно останавливался, то заставлял вскрикивать Тилли Слоубой, сидевшую в низком кресле близ огня, тыкая мокрой мордой ей в лицо, то выказывал навязчивое любопытство относительно ребенка. После того Боксер принялся ходить вокруг очага и, наконец, лег, точно расположившись здесь на ночлег; но немного спустя вскочил опять и, подняв куцый хвост, кинулся во двор, словно вспомнив, что у него назначено с кем-то свидание, и ему нужно мчаться во всю прыть, чтобы не опоздать.

– Ну, вот и чай заварен! – возвестила Дот, суетясь, как ребенок, играющий «в хозяйство». – Вот тут окорок, вот масло, поджаренный хлеб и все остальное! Вот тебе корзина для мелких свертков, Джон, если они у тебя есть… Куда ты запропастился, Джон?.. Смотри, не урони дитя под решетку, Тилли, сделай милость!

Надо заметить, что мисс Слоубой, вопреки ее довольно резкому ответу на замечание хозяйки, обладала редким и удивительным талантом ежеминутно попадать в беду со своим питомцем. Уже не раз его недолгая жизнь подвергалась через нее опасности. Фигура у Тилли была сухопарая, угловатая, так что одежда как будто угрожала свалиться с ее острых плеч, на которых она болталась, как на вешалке. Костюм этой юной леди был замечателен одной особенностью: нянька любила щеголять во фланелевом корсаже блекло-зеленого цвета, зашнурованном на спине наподобие корсета. Вечно пяля глаза на окружающие предметы, всем восхищаясь, а главное, беспрестанно любуясь совершенствами своей хозяйки и ее младенца, мисс Слоубой, хотя и ошибалась слегка в своих суждениях, но отдавала должное голове и сердцу миссис Пирибингль. К сожалению, нельзя того же сказать о голове ребенка, которую она умудрялась то и дело приводить в соприкосновение с дверными косяками, буфетами, перилами лестниц, кроватными столбиками и иными посторонними предметами. Однако все это были результаты постоянного изумления Тилли Слоубой, которая не могла нарадоваться приветливому обхождению своих хозяев, как и своему житью в таком комфортабельном доме. Дело в том, что у нее не было ни роду, ни племени ни с отцовской, ни с материнской стороны, и Тилли воспитывалась за счет общественной благотворительности, как подкидыш.

Вид маленькой миссис Пирибингль, вернувшейся со двора вместе с мужем и как будто помогавшей ему нести корзину, (которую, на самом деле, тащил он сам), позабавил бы вас почти так же, как забавлял он добряка Джона. Пожалуй, эта сцена показалась потешной и сверчку, по крайней мере, он снова принялся трещать во всю мочь.

– Ишь, ты! – подхватил хозяин, по обыкновению растягивая слова. – Никак, сегодня вечером он веселее обыкновенного.

– Это, наверное, принесет нам счастье, Джон! Так всегда бывало. Когда сверчок поселится на очаге, это первое благополучие для дома!

Муж взглянул на миссис Пирибингль, как будто он был весьма близок к мысли, что она сама составляла его главное благополучие, и вполне согласился с нею. Но он, вероятно, боялся сделать промах, поэтому не сказал ничего.

– Первый раз, Джон, услышала я его веселый голосок в тот вечер, когда ты привез меня домой, когда ты привез меня в мой новый дом, сюда, его маленькой хозяйкой. Около года тому назад. Ты помнишь, Джон?

О, да! Джон помнил. Еще бы ему не помнить!

– Трескотня сверчка была для меня таким отрадным приветствием! Она звучала добрым предзнаменованием, как будто сверчок хотел ободрить меня. Он точно говорил, что ты будешь добр и ласков со мною. И не станешь рассчитывать найти старую голову на плечах своей сумасбродной женки. А я так боялась этого тогда, Джон.

Муж задумчиво потрепал ее по плечам и по голове, точно хотел сказать: нет- нет, он не рассчитывал на это, он был доволен тем и другим в их настоящем виде. И, в самом деле, Джон был прав: и головка и плечи были очень милы.

– Сверчок напророчил верно, Джон, когда он как будто говорил таким манером, потому что ты, действительно, самый добрый, самый внимательный, самый любящий муж для меня. В нашем доме поселилось счастье, Джон, и я люблю сверчка из-за этого.

– Да и я тоже, – сказал фургонщик. – Да и я тоже, Дот.

– Он мил мне за то, что часто подавал свой голос, и его невинная музыка навевала на меня разные мысли. Иногда в сумерки, когда я чувствовала себя немножко одинокой и падала духом, Джон. Раньше того, как родился наш малютка, чтобы составить мне компанию и оживить наш дом… Когда я думала, как будешь ты тосковать в случае моей смерти; как тоскливо было бы мне самой, если бы я могла сознавать, что ты потерял меня, мой дорогой. Но, чирик-чирик, раздававшееся на очаге, казалось, говорило мне о другом голоске, таком приятном, таком милом для меня, воображаемый звук которого прогонял мои тревоги, как тяжелый сон. А когда я боялась – это, действительно, было со мною однажды, Джон, ведь я вышла за тебя такою молоденькой – и вот я боялась, что наш брак окажется неудачным, потому что я такой ребенок, а ты больше похож на моего опекуна, чем на мужа; меня пугала мысль, что ты при всем старании не полюбишь меня так, как надеялся полюбить и как молился о том. Но трескотня сверчка развеселила меня опять, наполнив мое сердце новым доверием и бодростью. Я думала об этих вещах сегодня вечером, мой дорогой, когда сидела тут, поджидая тебя; и я люблю сверчка за это.

– И я тоже, – повторил Джон. – Но что ты толкуешь, однако, Дот? Я надеялся и молился о том, чтобы полюбить тебя? Чего только ты не выдумаешь! Ведь ты была мне мила задолго до того, когда я привез тебя сюда, чтобы ты стала маленькой хозяйкой сверчка, Дот!

Она положила на мгновенье свою руку ему на плечо и взглянула на него с волнением на лице, точно хотела что-то сказать. Через минуту молодая женщина стояла уже на коленях перед корзиной и говорила бодрым тоном, принимаясь перебирать свертки:

– Сегодня немного их, Джон, но я заметила несколько больших тюков на задке фургона. Хоть, пожалуй, и порядочно с ними возни, но извоз прибыльный промысел. Значит, нам нечего ворчать, не так ли? Кроме того, ведь ты сдал кое-какие товары дорогой?

– Ну, конечно, – отвечал Джон. – И немало.

– А что это за круглая коробка, Джон?.. Вот тебе раз, да это свадебный пирог!

– У женщин на этот счет зоркий глаз, – заметил восхищенный Джон. – Вот мужчина никогда бы не догадался. Я уверен, что если бы запаковать свадебный пирог в чайный ящик, или в перевернутую кверху дном кровать, или в очищенный бочонок из-под семги, женщина непременно сейчас же узнала бы чутьем, что там находится. Да, ты не ошиблась, я заезжал за ним к кондитеру.

– А весу в нем уж не знаю, сколько… Должно быть, фунтов сто? – воскликнула Дот, делая смешные усилия поднять его. – Чей это, Джон? Куда он пойдет?

– Прочти адрес на другой стороне коробки, – отвечал муж

– Как, Джон?.. Возможно ли это?..

– Да, кто бы мог подумать, – произнес Джон.

– Неужели ты хочешь сказать, – продолжала Дот, сидя на полу и вскидывая голову, – что это для Груффа и Текльтона, игрушечных мастеров?

Джон утвердительно кивнул в ответ.

Миссис Пирибингль также кивнула головой, раз пятьдесят, по крайней мере. Не в знак согласия, а в знак безмолвного и жалобного изумления, сжав губы, что есть силы (хотя она вовсе не были созданы для этого, я в этом уверен), и уставившись глазами на добряка фургонщика в своей рассеянности. Тем временем мисс Слоубой, которая машинально повторяла подхваченные обрывки разговора для развлечения ребенка, без всякого смысла в них, и, употребляя все существительные во множественном числе, спрашивала вслух у юного создания, не он ли Грэфф и Текльтон, игрушечные мастера, не завернет ли он к кондитерам за свадебными пирогами, узнают ли его матери коробки, когда его отцы привозят их домой, и так далее.

– Неужели это случится на самом деле? – воскликнула Дот. – Подумай, Джон, ведь мы с ней бегали вместе в школу маленькими девочками.

Пожалуй, он думал о своей жене или был близок к тому, чтоб представить себе ее маленькой школьницей. Но, по крайней мере, фургонщик взглянул на Доть в приятной задумчивости, но не ответил на ее слова.

– А он такой старый! Такой неподходящий к ней! Постой, на сколько лет старше тебя, Джон, Грэфф и Текльтон?

– Насколько больше чашек чаю выпью я сегодня вечером за один присест, чем Грэфф и Текльтон выпил бы их за четыре раза, ты вот что скажи! – весело подхватил Джон, подвигая стул к круглому столу и принимаясь за холодную ветчину. – Что касается еды, то я ем мало, но ем с удовольствием, Дот.

Даже это обычное замечание за столом, одно из его невинных заблуждений (потому что аппетит у него был хороший и противоречил его словам), не вызвало улыбки на лице молодой женщины, которая, стояла среди свертков, тихонько отталкивая ногой коробку с пирогом и даже не взглянув на маленький башмачок – предмет ее всегдашних забот, – хотя глаза ее были опущены в землю.

Углубленная в раздумье миссис Пирибингль не трогалась с места, забыв о чае и Джоне, (хотя он звал ее и стучал ножом о стол, чтобы заставить ее очнуться). Наконец он встал и тронул Дот за руку. Тогда она взглянула на него рассеянно, но тотчас пришла в себя и бросилась к своему месту за чайным прибором, смеясь над своей рассеянностью. Но не так, как смеялась раньше, ее музыкальный смех звучал теперь совсем иначе.

Сверчок также умолк. Комната как будто пригорюнилась

Ее недавняя уютность пропала.

– Значит, тут все свертки, Джон, не так ли? – заговорила молодая женщина после долгого молчания, которое честный фургонщик употребил на практическую иллюстрацию одной части своего любимого замечания, наслаждаясь едой, если и нельзя было согласиться, что он ел очень мало. – Так тут все свертки, не так ли, Джон?

– Это все, – подтвердил Джон. – Постой… Нет… Я… – забормотал он, кладя на стол вилку и ножик с глубоким вздохом. – Вот так штука, ведь я совсем забыл старого джентльмена!

– Старого джентльмена?

– В фургоне, – прибавил Джон. – Он там заснул на соломе, когда я видел его в последний раз. Я был дважды весьма близок к тому, чтоб вспомнить о нем после возвращения домой, но он опять выскакивал у меня из головы. Алло! Эй вы! Вставайте, мы приехали.

Последние слова Джон прокричал уже на дворе, куда кинулся со свечей в руках.

Мисс Слоубой, поймав таинственный намек на старого джентльмена и вообразив, что дело идет о каком-то предмете религиозного свойства, совсем оторопела. Вскочив с низкого кресла у огня, чтобы спрятаться за юбки своей госпожи и внезапно столкнувшись в дверях с незнакомым стариком, она инстинктивно пустила в ход единственное орудие нападения, случившееся у нее под рукой. Так как этим орудием был ребенок, то поднялся страшный гвалт и суматоха, которым еще больше содействовал понятливый Боксер. Этот добрый пес, более дальновидный, чем его хозяин, должно быть, стерег старого джентльмена во время сна, чтобы тот не ушел, захватив с собою несколько молодых тополей, привязанных позади фургона. Собака и теперь следовала за ним по пятам, теребя его штиблеты и кусая пуговицы на них.

– Однако, сэр, сон у вас богатырский, – заметил Джон, когда спокойствие было восстановлено.

Теперь старик неподвижно стоял посредине комнаты с обнаженной головой.

– Уж хотел я подшутить над вами, да боялся, что шутка моя выйдет неудачной. А был близок к ней, – пробормотал фургонщик, прищелкивая языком, – очень близок!

Незнакомец, у которого были длинные седые волосы, приятные черты, необычайно смело и твердо очерченные для старика, и темные, блестящие, зоркие глаза, осмотрелся кругом с улыбкой, после чего приветствовал жену фургонщика важным наклонением головы.

Одежда его казалась причудливой и странной; такое платье носили много-много лет тому назад. Старик был весь в коричневом, а в руке держал коричневую дубинку, служившую ему опорой. Когда удивительный гость стукнул ею об пол, она распалась и превратилась в складной стул, на который он и уселся преспокойно.

– Смотри! – сказал фургонщик, обращаясь с жене. – Вот так я нашел его сидящим при дороге. Сидел он прямехонько, словно верстовой столб. И почти так же был глух как столб.

– Как, под открытым небом, Джон?

– Под открытым небом, – подтвердил тот, – в самые сумерки. «Плата за провоз,» – сказал он, подавая мне восемнадцать пенсов, после чего влез в фургон. Так мы и добрались с ним до дому.

– Должно быть, он собирается уйти, Джон?

Как бы не так! Незнакомец собирался только заговорить.

– Позвольте мне остаться, пока за мной придут, – кротко сказал он. – Не обращайте на меня внимания.

С этими словами гость начал шарить в своих глубоких карманах. Он вытащил из одного очки, из другого книгу и занялся, как ни в чем не бывало, чтением, нисколько не остерегаясь Боксера, точно тот был ручным ягненком!

Фургонщик и его жена тревожно переглянулись между собою. Незнакомец поднял голову и полюбопытствовал, переводя глаза с одного из них на другого:

– Ваша дочь, мой добрый друг?

– Жена, – отвечал Джон.

– Племянница? – переспросил глухой.

– Жена! – заорал хозяин.

– Неужели? – заметил гость. – Это правда? Очень молоденькая!

Он спокойно отвернулся и продолжал свое чтение, но, прочитав строчки две, снова спросил:

– Ребеночек-то ваш?

Джон сделал гигантский кивок, равносильный утвердительному ответу, данному в рупор.

– Девочка?

– Ма-а-альчик! – загремел хозяин.

– Новорожденный? Сколько ему?..

– Два месяца и три дня-а! – поспешно вмешалась миссис Пирибингль. – Оспа привита ровно шесть недель наза-а-ад! Принялась отлично-о-о! Доктор находит мальчика замечательно красивым ребенко-о-ом! Развит, как пятимесячны-ы-ый! Уже все понимает, прямо удивитель-но-о! Может быть, вы не поверите, но хватает уже себя за ножки-и!

Тут запыхавшаяся маленькая маменька, кричавшая эти отрывистые фразы прямо в ухо старику, пока ее хорошенькое личико не побагровело, подняв младенца, поднесла его к лицу гостя, как неопровержимый и торжествующий факт. Между тем Тилли Слоубой с мелодичным возгласом: «Кетчер! Кетчер!», звучавшим точно какое-нибудь неведомое слово или звукоподражание чиханью, скакала вокруг невинного младенца, как неуклюжая корова.

– Слушай! За ним, должно быть, идут, – сказал Джон. – Кто-то возится у двери. Отвори-ка ее, Тилли.

Однако не успела нянька дойти до порога, как дверь отворилась снаружи; она была примитивного устройства, со щеколдой, которую каждый мог поднять, если хотел. И очень многие делали это, потому что соседи всякого сорта любили перекинуться веселым словечком с фургонщиком, хотя сам он не был разговорчив. Итак, дверь отворилась, чтобы пропустить в комнату маленького, сухопарого, задумчивого человека с мрачным лицом, который, надо полагать, собственноручно смастерил себе плащ из дерюги, служившей покрышкой какому-нибудь старому ящику; по крайней мере, когда он обернулся, чтобы захлопнуть за собою дверь из боязни напустить холоду, то обнаружил на своей спине крупные черные литеры Г и T., а также слово «стекло», написанное смелым почерком.

– Добрый вечер, Джон! – сказал посетитель – Добрый вечер, мэм! Добрый вечер, Тилли! Добрый вечер, незнакомец! Как поживает малюточка, мэм?.. Надеюсь, Боксер здоров и невредим.

– Все мы здравствуем, Калеб, – отвечала Дот. – Я уверена, что стоит взглянуть на милого крошку, чтобы убедиться в его здоровье.

– Как при взгляде на вас нельзя сомневаться в вашем благополучии, – подхватил Калеб.

Однако он не взглянул на хозяйку; глаза его задумчиво блуждали по сторонам, точно этот человек всегда мысленно находился в другом месте и в иных условиях времени, о чем бы он ни говорил; то же самое относилось и к его голосу.

– Вот и наружность Джона не оставляет желать ничего лучшего, – продолжал он. – У Тилли и Боксера также хороший вид.

– У вас, наверно, много дел, Калеб? – спросил фургонщик.

– Да, порядочно, – отвечал тот с рассеянным видом человека, отыскивающего, по крайней мере, философский камень. – Теперь большой спрос на Ноев ковчег. Мне хотелось бы сделать получше семейство Ноя, но не знаю, как это сделать за ту же цену. Пускай бы каждый мог разобрать, которая фигурка изображает Сима, которая Хама, которая их жен. Кстати, привезли вы мне что-нибудь сегодня, Джон?

Фургонщик сунул руку в карман снятого им плаща и вытащил оттуда цветочный горшок, тщательно завернутый в мох и бумагу.

– Вот вам, получайте, – сказал он, бережно развертывая его. – Ни один листик не помят. Растение все осыпано бутонами!

Угрюмые глаза Калеба просияли, когда он взял цветок и поблагодарил фургонщика.

– Дорого заплачено, Калеб, – сказал тот. – Ужасно дороги цветы в это время года.

– Что за беда! Для меня он будет дешев, какая бы ни была ему цена, – возразил маленький человечек. – Что-нибудь еще, Джон?

– Коробочка, – отвечал фургонщик. – Вот она!

– «Калебу Плэммеру с деньгами», – прочел по складам надпись игрушечный мастер. – С деньгами, Джон? Не думаю, чтобы эта посылка была для меня.

Малограмотный или близорукий Калеб прочел Cash – наличные деньги вместо Care – осторожность, заботливость.

– «С осторожностью», – поправил возчик, заглядывая через плечо Калеба. – Откуда вы взяли, что тут деньги?

– О, конечно! – подхватил Калеб. – Это верно. «С осторожностью». Да-да. Это моя посылка. Она, в самом деле, могла быть с деньгами, если бы мой милый сын в богатой Южной Америке был жив до сих пор. Ведь вы любили его, как родного, не так ли? Вам нет надобности уверять меня в том. Я знаю сам. «Калебу Плэммеру. С осторожностью». Да-да, отлично. Это коробка со стеклянными глазами кукол, для моей дочери. Желал бы я, чтобы в ящике было ее зрение, Джон.

– И мне хотелось, чтобы это было или могло быть! – воскликнул фургонщик.

– Спасибо, – сказал маленький человечек. – Вы говорите от души. Как ужасно подумать, что она никогда не увидит кукол, которые целыми днями так дерзко пялят на нее глаза! Вот что больно. Сколько за доставку, Джон? Много ли понесли вы убытку?

– Вот я покажу вам убыток, если вы станете приставать, – подхватил Джон. – Ну, что, Дот, ведь я чуть было не сострил?

– Вы всегда так! – заметил игрушечный мастер. – Это все ваша доброта. Дайте посмотреть. Кажется, все.

– Не думаю, – отвечал фургонщик. – Попробуйте поискать.

– Что-нибудь дли нашего принципала?.. Пожалуй, так, – произнес Калеб после некоторого размышления. – Ну, разумеется! Ведь за этим я и пришел. Но голова моя ужасно занята Ноевым ковчегом и всякой всячиной. Ведь хозяин не был здесь?

– Нет, – подтвердил фургонщик. – Ему некогда, он теперь занят ухаживаньем.

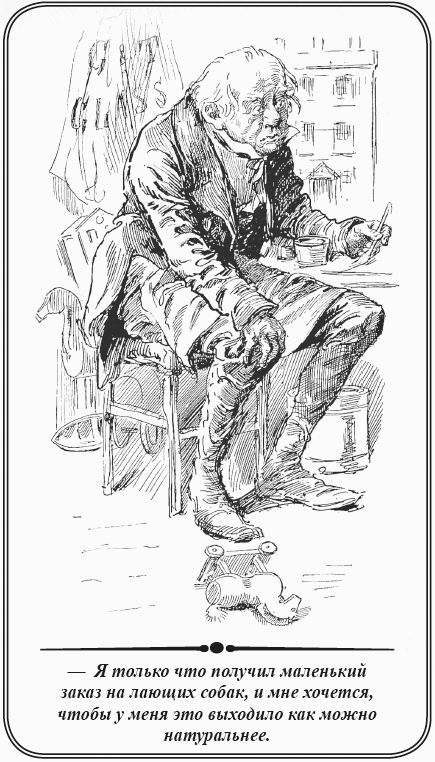

– Все-таки он заглянет сюда, – сказал мастер, – потому что велел мне идти по нашей стороне дороги, возвращаясь домой. Уж лучше я уйду заранее. Будьте так добры, мэм, позвольте мне ущипнуть Боксера за хвост только на полминуточки. Вы согласны?

– Что за вопрос, Калеб?

– О, не беспокойтесь, мэм, – объяснил маленький человечек. – Пожалуй, это ему не понравится. Я только что получил маленький заказ на лающих собак и мне хочется, чтобы у меня это выходило как можно натуральнее. – По шести пенсов – штука. Вот и все. Не извольте беспокоиться, мэм.

К счастью вышло так, что Боксер усердно залаял сам по себе, не дожидаясь предположенного щипка. Но так как этот лай возвещал приближение какого-нибудь нового посетителя, то Калеб, отложив наглядное изучение природы до более благоприятного момента, взвалил круглую коробку себе на плечо и наскоро простился с присутствующими. Он мог бы не беспокоиться понапрасну, так как ему пришлось столкнуться с новым гостем на пороге.

– Э, да вы тут? Подождите минутку; я возьму вас с собой. Мое почтение, Джон Пирибингль. Еще более глубокое почтение вашей хорошенькой жене. С каждым днем краше! И добрее, если возможно! И моложе, – подумал вслух говоривший. – Черт знает, что такое!

– Я удивилась бы вашим комплиментам, мистер Текльтон, – сказала Дот отнюдь не любезным тоном, – если бы вы не были женихом.

– Значит, вам известно, что я женюсь?

– Я кое-как убедилась в этом, – отвечала молодая хозяйка.

– С большим трудом, я полагаю?

– Вы угадали.

Текльтон, торговец игрушками, пользовался довольно обширной известностью под именем «Грэфф и Текльтон», потому что так называлась его торговая фирма, хотя Грэфф давно уже не состоял компаньоном, оставив здесь только свое имя и, как говорили некоторые, свои свойства, согласно его буквальному значению.

В своем деле Текльтон, торговец игрушками, был человеком, призвание которого осталось непонятым его родителям и опекунам. Если бы они сделали из юноши ростовщика или крючкотвора-стряпчего, или шерифа, или маклера, то он, пожалуй, сорвал бы в молодости всю свою злобу на клиентах и, насладившись досыта всякими злоупотреблениями, может быть, сделался бы, наконец, обходительным ради новизны и разнообразия. Но, обреченный заниматься мирным делом игрушечного мастера, он стал домашним людоедом, который всю свою жизнь жил за счет детей и питал к ним непримиримую вражду. Все игрушки внушали ему презрение. Ни за что на свете он не купил бы ни одной из них. По своему коварству он с наслаждением придавал зверский вид игрушечным фермерам из коричневой нанки, которые везли свиней на базар, глашатаям, объявлявшим о потере судейской совести, старухам на пружинах, штопавшим чулки и стряпавшим пироги. Его лавка кишела отталкивающими уродами. Тут красовались в ужасающих масках отвратительные, волосатые, красноглазые чудовища, выскакивавшие из ящиков; бумажные змеи в виде вампиров; демонические скоморохи, которых нельзя удержать в лежачем положении. Все эти механические игрушки, выскакивая на пружине из своих футляров, имели свойство пугать детей, что доставляло хозяину магазина громадное удовольствие. Это было его единственной отрадой, предохранительным клапаном его нерасположения к людям. Текльтон доходил до гениальности в подобных изобретениях. Что-нибудь страшное, как неотвязчивый кошмар, непременно приходилось ему по вкусу. Он даже понес убыток, накупив однажды пластинок для волшебных фонарей, где темные силы были изображены в виде каких-то сверхъестественных моллюсков с человеческими лицами. Эта игрушка очень нравилась Текльтону. Им был истрачен целый небольшой капитал на роспись лиц кровожадных великанов. Не будучи сам живописцем, он давал указания для художников с помощью кусочка мела набрасывал кое-какие неуловимые черты для этих образин, которые были способны нарушить душевное спокойствие любого юного джентльмена от шести до одиннадцати лет на все Рождество или на летние каникулы.

Каким он был в своем игрушечном производстве, таким был и в жизни. Поэтому вы легко представите себе, что человек, стоявший перед Джоном в длинном зеленом пальто, доходившем ему до икр и застегнутом доверху, в толстых сапогах с темно-красными отворотами, был необычайно приятный малый, который мог похвалиться, как изысканным умом, так и любезным обхождением.

Тем не менее, Текльтон, торговец игрушками, собирался жениться; несмотря на все то, что я сообщил о нем, он собирался жениться. И брал вдобавок молодую жену, красивую молодую жену.

Он не особенно походил на жениха, когда стоял в кухне фургонщика с гримасой на худом лице, пожимаясь от холода, нахлобучив шапку до переносицы, заложив руки в карманы и поглядывая со злобным лукавством прищуренным глазом, в котором как будто сосредоточилась едкая эссенция коварства. Но все-таки он хотел быть женихом.

– Моя свадьба назначена через три дня. В будущий четверг. В последний день первого месяца в году, – сказал Текльтон.

Упомянул ли я о том, что один глаз у него был выпучен, а другой почти закрыт, и что этот почти закрытый был всегда выразителен? Не помню, сделал ли я это.

– Да, вот когда моя свадьба, – повторил Текльтон, позвякивая деньгами.

– Неужели? В этот же день женился и я! – воскликнул фургонщик.

– Ха, ха! – засмеялся Текльтон. – Странно! Вы с женой как раз составляете такую же чету. Точь-в-точь такую же.

Негодование Дот при этих хвастливых словах не знало границ. Что выдумает еще этот человек? Уж не допускает ли он возможности, что у них родится точно такой же младенец? Чудак, он прямо спятил с ума.

– Позвольте! На два слова, Джон, – пробормотал торговец игрушками, подтолкнув фургонщика локтем и отводя его немного в сторону. – Вы пожалуете ко мне на свадьбу? Ведь мы теперь с вами будем на одну стать, вы понимаете?

– Как это «на одну стать?» – удивился фургонщик.

– Маленькое несоответствие лет, – буркнул Текльтон, снова подталкивая его локтем. – Приезжайте провести с нами вечерок еще до свадьбы.

– Зачем? – спросил Джон, не ожидавший такого настойчивого радушия.

– Зачем? – переспросил гость. – Вот новая манера принимать приглашение! Да просто ради удовольствия, ради приятной компании, знаете, и всего прочего.

– Я думал, вы никогда не любили общества? – со свойственной ему прямотой заметил Джон.

– Пхе, я вижу, с вами нельзя говорить иначе, как только вполне откровенно, – сказал Текльтон. – Дело в том, что вы и ваша жена – очень приятные гости, и видеть вас вдвоем настоящее удовольствие. Мы понимаем лучше, однако…

– Нет, мы ровно ничего не понимаем, – перебил Джон. – О чем вы толкуете?

– Ну, ладно! Значит, мы не понимаем, – продолжал Текльтон. – Порешим на этом. Как вам угодно; тут нет никакой беды. Я хотел сказать: у вас такой счастливый вид, что ваше общество произведет самое благоприятное впечатление на будущую миссис Текльтон. И хотя ваша супруга едва ли расположена ко мне, но в этом деле она невольно будет содействовать моим планам, потому что ее внешность говорит сама за себя… Так вы согласны приехать?

– Мы условились провести день нашей свадьбы, по возможности, дома, – ответил Джон. – В этом мы дали друг другу слово полгода тому назад. Я думаю, вы понимаете, что дом…

– Ба! Ну, что такое дом?! – воскликнул Текльтон. – Четыре стены да потолок!.. Почему вы не убьете этого сверчка? Я непременно убил бы. Я всегда так делаю. Ненавижу их трескотню… Так четыре стены и потолок найдутся и в моем доме. Пожалуйте ко мне!

– Как, вы убиваете своих сверчков? – ужаснулся Джон.

– Я давлю их, сэр, – отвечал гость, стукнув каблуком об пол. – Так вы хотите сказать, что приедете? Ваша прямая польза, как и моя собственная, в том, чтобы женщины убедили одна другую, что им спокойно, хорошо и не может быть лучше. Я знаю их повадки. Чтобы ни говорила одна женщина, другая женщина непременно хочет перенять у ней это. Такова уж в них дурь подражания. Если ваша жена скажет моей жене: «Я счастливейшая женщина в мире, и муж мой самый добрый человек, какого только можно найти, и я люблю его до безумия», то моя жена скажет то же самое вашей, да еще прибавит, и наполовину поверит собственным словам.

– Неужели вы хотите сказать, что на самом деле этого нет? – спросил фургонщик.

– Нет?! – воскликнул Текльтон с отрывистым резким смехом. – Нет чего?

У Джона мелькнула смутная мысль прибавить: «Нет того, чтоб она любила вас до безумия». Но встретив полузакрытый глаз, как будто подмигивавший ему над поднятым воротником плаща, он почувствовал, что в этом человеке так мало привлекательного, способного внушить безумную любовь, и дополнил свою фразу совсем иначе:

– Так разве она не верит тому, что говорит?

– Вы шутите, – сказал Текльтон.

Однако фургонщик взглянул на него так серьезно, что гостю пришлось поневоле объясниться.

– Видите ли, – заговорил он, поднимая пальцы левой руки и ударяя по указательному пальцу для вящей внушительности. – Вот это я, Текльтон, собственной персоной. У меня есть намерение жениться на молодой и красивой женщине…

Тут он дотронулся до мизинца, изображавшего невесту; дотронулся не бережно, а грубо, с сознанием силы.

– Я имею возможность осуществить свое намерение и осуществляю его. Это моя причуда. Но… Взгляните-ка туда!

Он указал на Дот. Та задумчиво сидела перед огнем, опираясь подбородком на руку и не сводя глаз с яркого пламени. Фургонщик посмотрел сначала на нее, потом на своего собеседника, потом опять на жену и опять на него.

– Она, конечно, почитает вас и слушается, – сказал Текльтон. – И этого совершенно достаточно для меня, так как я не из чувствительных особ. Но думаете ли вы, что тут есть еще что-нибудь?

– Я думаю, – отвечал Джон, – что вышвырну в окошко всякого, кто усомнится в том.

– Вот именно, – подтвердил Текльтон с несвойственной ему уступчивостью. – Разумеется, вы сделали бы это непременно. Конечно, я вполне уверен. Доброй ночи, приятных снов.

Джон был озадачен, и ему невольно стало не по себе, чего он не мог скрыть в своем обращении.

– Доброй ночи, мой дорогой друг, – сострадательным тоном повторил Текльтон. – Я ухожу. Между нами, действительно, много общего. Так вы не подарите нам завтрашнего вечера? Ну, ладно! На другой день вы едете в гости, я знаю. Мы встретимся с вами там. Я привезу с собою и мою будущую жену. Это принесет ей пользу. Вы согласны? Благодарю вас. Что это?

То был громкий крик жены фургонщика: громкий, резкий, внезапный вопль, от которого комната зазвенела, точно стеклянная посуда. Молодая женщина поднялась с места и стояла, словно окаменевшая от ужаса и неожиданности. Незнакомец подвинулся к огню, чтобы погреться, и стоял вблизи ее стула. Но он безмолвствовал.

– Дот! – воскликнул муж. – Мэри! Дорогая! Что с тобою?

Все бросились к ней в одну минуту. Калеб, который дремал на ящике с пирогом, схватил спросонок мисс Слоубой за косу, но тотчас извинился.

– Мэри! – воскликнул фургонщик, поддерживая жену. – Ты больна? Что с тобою? Скажи мне, милочка!

Она отвечала только тем, что всплеснула руками и разразилась диким хохотом. Потом, выскользнув из объятий мужа на пол, молодая женщина закрыла лицо передником и горько заплакала. Наплакавшись, она опять засмеялась и опять заплакала, после чего стала жаловаться на холод и позволила мужу подвести себя к огню, где уселась на старое место. Старик по-прежнему стоял у очага, не шевелясь.

– Мне лучше, Джон, – томно произнесла миссис Пирибингль. – Я совсем оправилась теперь… Я… Джон!

Но Джон стоял с другой стороны от нее. Почему Дот повернулась лицом к незнакомому старому джентльмену, как будто обращалась к нему? Неужели она бредила?

– Мне только померещилось, милый Джон… Я испугалась… Что-то мелькнуло у меня вдруг перед глазами… Я не могла разобрать хорошенько. Но теперь это уже прошло, совсем прошло.

– Я очень рад, что прошло, – пробормотал Текльтон, окидывая комнату своим выразительным глазом. – Хотелось бы мне знать, куда это ушло и что это было?.. Гм… Отправимтесь, Калеб! Кто это там с седыми волосами?

– Знать не знаю, сэр, – шепотом отвечал Калеб. – Никогда не видывал его в жизни. Отличная фигура для грызуна орехов, совсем новая модель! С челюстью на шарнирах, открывающейся до самого жилета, он был бы великолепен.

– Недостаточно безобразен, – заметил Текльтон.

– Или хоть бы для спичечницы, – продолжал Калеб, погруженный в созерцание. – Что за модель! Выдолбить ему голову, чтобы класть туда спички; поднять пятки кверху для чирканья по ним… Какая вышла бы роскошная спичечница для украшения каминной полки в комнате джентльмена!

– Недостаточно безобразен и наполовину, – возразил Текльтон. – Ровно ничего в нем интересного! Пойдемте! Берите этот ящик. Ну, теперь вы оправились, надеюсь?

– О, все прошло! Совершенно прошло! – отвечала молодая женщина, поспешно махнув ему рукой, чтобы он уходил. – Спокойной ночи.

– Спокойной ночи, – сказал в свою очередь гость. – Прощайте, Джон Пирибингль! Несите осторожнее ящик, Калеб. Если вы его уроните, тут вам и смерть. Темнота, хоть глаз выколи, а погода еще хуже давешней, полюбуйтесь-ка. Доброй ночи!

Окинув еще раз комнату зорким взглядом, он вышел в сопровождении Калеба, тащившего свадебный пирог на голове.

Фургонщик был так поражен поведением своей маленькой жены и так старался успокоить и ободрить ее, что почти забыл о присутствии незнакомца до ухода посторонних, когда тот остался их единственным гостем.

– Чего он тут сидит? – сказал Джон, кивая на него жене. – Надо намекнуть ему, чтобы он уходил.

– Извините меня, мой друг, – сказал старый джентльмен, подходя к хозяину. – Мне тем более совестно, что ваша жена, кажется, не совсем здорова. Но мой провожатый, без которого я почти не могу обойтись, по своему убожеству, – он указал на свои уши и покачал головой, – почему-то не пришел. Боюсь, что тут вышло недоразумение. Дурная погода, заставившая меня искать убежища в вашей удобной фуре, нисколько не поправилось. Не будете ли вы так добры, чтобы дать мне у себя ночлег за плату?

– Конечно, конечно, – подхватила Дот, – с большим удовольствием.

– О! – промолвил хозяин, удивленный такой поспешностью с ее стороны. – Положим, я ничего не имею против этого, а только, право, не знаю…

– Тсс! – перебила его жена. – Милый Джон!

– Да ведь он совершенно глух, – возразил Джон.

– Конечно, но все-таки… Да, сэр, разумеется. Да, разумеется! Я сейчас приготовлю ему постель наверху, Джон.

Когда она выбегала из комнаты, переменчивость ее настроения и странная суетливость до того поразили мужа, что он остановился, глядя ей вслед, совершенно сбитый с толку.

– Вот мамочка пошли стлать постельки, – занимала между тем мисс Слоубой ребенка. – А волосы у него вырастут темно-русые и курчавые, и когда снимут с него шапочки, все милочки испугаются, все-все, кто будет сидеть у огня…

С тем безотчетным влечением останавливаться на пустяках, которое часто овладевает смущенным и расстроенным умом, фургонщик машинально повторял эти нелепые слова, прохаживаясь взад и вперед по комнате. Он твердил их столько раз, что выучил наизусть и продолжал повторять их, как затверженный урок, даже когда Тилли умолкла и принялась растирать ладонями обнаженную головку младенца, (как делают это нянюшки для здоровья), после чего снова надела ребенку чепчик.

– «Все милочки испугаются»… Гм! Удивляюсь, что могло напугать Дот! – бормотал хозяин, шагая по комнате.

Он отгонял от себя внушения Текльтона, однако, они вызывали в нем смутную неопределенную тревогу. Ведь этот Текльтон был сметлив и хитер, а Джон с горечью сознавал свою недальновидность, и язвительный намек гостя точил ему сердце. Конечно, он не думал искать связи между речами Текльтона и странным поведением своей жены, но то и другое почему-то тесно сплеталось между собою, и он не мог разъединить этих двух обстоятельств.

Скоро постель была готова, и незнакомец, отказавшийся от всякого угощения, кроме чашки чая, удалился. Тогда Дот – совершенно оправившись, по ее словам, – придвинула большое кресло к камину для своего мужа; набила трубку и подала ему, после чего села на низенькую скамеечку рядом с ним.

Она всегда сидела на этой скамеечке, вероятно, находя ее очень удобной и милой.

Мало-помалу Дот сделалась самой искусной набивательницей трубок на четырех четвертях земного шара. Надо было видеть, как она засовывала свой тоненький мизинчик в трубку и потом дула в нее, чтобы прочистить устье; затем, делая вид, будто она боится, что трубка засорена, молодая женщина продувала ее несколько раз и подносила к глазам, как телескоп, гримасничая своим хорошеньким личиком. В эти минуты миссис Пирибингль была несравненна. Что же касается набивки табаку, то она делала это мастерски; а ее ловкое поднесения огня свернутым клочком бумаги у самого носа мужа, когда он брал в рот чубук, – это было художество, настоящее художество!

И сверчок с чайником, затянув свою песню, подтвердили это. И огонь, разгоревшийся опять, подтвердил это. И маленький косарь на часах за своей непрерывной работой подтвердил это. Охотнее же всех согласился с тем фургонщик, лоб которого разгладился, а лицо просияло.

И когда он трезво и задумчиво попыхивал своей старой трубкой, а голландские часы тикали, багровое пламя пылало, и сверчок трещал, этот гений очага и дома (сверчок действительно был им) появился в комнате в виде волшебного эльфа и начал развертывать перед хозяином одну картину его семейного счастья за другою. Многочисленные образы Дот всех возрастов и величин наполнили комнату. Маленькие Дот в виде веселых девочек резвились перед Джоном, собирая цветы по полям и лугам; застенчивые Дот, которые принимали его ухаживанья не то благосклонно, не то нерешительно; новобрачные Дот, входящие в дверь и с удивлением принимающие ключи от хозяйства; Дот – юные матери в сопровождении воображаемых Тилли Слоубой, несущих крестить младенцев; более зрелые Дот, все еще молодые и цветущие, – любующиеся дочерями на деревенских балах; располневшие Дот, окруженные и осаждаемые кучками румяных внуков; дряхлые Дот, которые опирались на палки, и пошатывались от слабости на ходу. Тут были также и старые фургонщики с ослепшими старыми Боксерами, лежавшими у их ног; и фургоны поновее с возницами помоложе («братья Пирибингль», судя по надписи на повозках); и больные, и старые фургонщики, которым услуживали нежнейшие руки; и могилы умерших старых фургонщиков, зеленеющие на кладбище. Когда же сверчок показал ему все эти картины – Джон видел их ясно, хотя глаза его были устремлены на огонь, – на сердце у него стало легко и весело. Он поблагодарил своих домашних богов от души и выбросил вон из головы Грэффа и Текльтона.

Но что это была за фигура молодого мужчины, которую тот же волшебный сверчок поместил так близко от стула его жены, и которая осталась тут одна одинешенька?… Почему этот призрак находился так близко к ней, облокотившись на выступ камина и не переставал повторять: «Замужем! Не за мною!»

О, Дот! О, изменница Дот! Для этого образа не было места во всех видениях твоего мужа. Зачем тень твоей измены упала на его очаг?