Сотрудничество

Музыкальный интернет-журнал Pitchfork как-то написал, что я готов работать с кем угодно за пачку чипсов. Вряд ли это комплимент, но, если честно, не так уж и далеко от истины. Вопреки их инсинуациям, я довольно придирчив к тому, с кем сотрудничаю, хотя и готов работать с теми, о ком вы бы никогда не подумали. Я готов рискнуть всем, ведь творческие награды за успешное партнерство велики. Уж поверьте — я занимаюсь этим всю свою жизнь.

Я довольно быстро понял, что работа в команде является неотъемлемой частью музыки и помогает творчеству. Если вы не фолк-певец или диджей с ноутбуком, живое выступление обычно подразумевает игру с другими музыкантами. Успешный ансамбль неизбежно требует определенного количества конфликтов и творческих компромиссов. Хотя в музыке присутствует иерархия и музыканты зачастую играют предписанные партии, интерпретации этих партий и делают звук каждой группы уникальным. И когда ансамбль участвует в создании и/или записи музыкального произведения, эти индивидуальные выражения гораздо более очевидны. Даже если бы я сам написал песню, а затем сыграл и спел под гитару для Talking Heads или какой-нибудь другой группы музыкантов, индивидуальные интерпретации и способности каждого исполнителя, а также навыки всего ансамбля сделали бы их коллективную версию этой песни отличной от чьих-либо других.

Музыканты почти всегда добавляют детали, о которых автор песен, возможно, не думал, и в результате получается совсем не то, что мог бы записать автор в одиночку. Иногда новая вещь ограничена способностями и чувствами музыкантов, но это вовсе не всегда плохо, такие ограничения могут обеспечить творческую свободу. Странно, что я больше сосредоточен на ограничениях, чем на том, как некоторые музыканты могут играть что-то лучше, чем кто-либо другой. Человек приспосабливается как к ограничениям, так и к особым талантам того набора музыкантов, с которым он работает. Авторы и композиторы учатся предвидеть, что может и чего не может произойти в музыке. Со временем вы усваиваете тенденции и игровые приемы своих коллег и даже не рассматриваете возможность написания определенных партий или работы в определенных стилях, потому что для музыкантов, с которыми вы сотрудничаете, это будет противоестественно. Вы играете на их сильных сторонах. Вы не пытаетесь повернуть реку вспять или заставить ее перепрыгнуть через гору, вы используете поток и энергию реки, чтобы мягко направить ее на слияние с другими притоками.

Можно предположить, что наличие хороших музыкантов с высоким уровнем мастерства позволяет композитору быть более гибким, свободным и ничем не стесненным. Вы скажете, что ж в этом плохого, но традиционная иерархия музыкальных навыков обманчива. Классически обученные музыканты часто не могут прочувствовать простую поп- или фанк-мелодию, а великий рок-барабанщик может держать ритм, но не способен научиться свинговать. Дело не в том, что некоторые технические приемы выходят за рамки возможностей конкретного музыканта, виной всему тот факт, что у музыкантов с течением времени слух и мозг «затачиваются» определенным образом. Мы учимся слышать (или не слышать) конкретные вещи, для каждого свои. Классические музыканты, которые думают, что вся популярная музыка проста, как правило, не слышат ее нюансов, поэтому не могут классно играть в этом стиле. Простота — это своего рода прозрачность, в которой тонкие нюансы могут иметь огромный эффект. Когда все очевидно и даже кажется тупым, детали приобретают большее значение.

В музыке на самом деле нет иерархии — хорошие музыканты, играющие в одном стиле, ничем не лучше и не хуже хороших музыкантов, играющих в другом. Музыканты распределены по спектру стилей и подходов и не должны ранжироваться. Если следовать этим рассуждениям до конца, получится, что каждый музыкант может стать великим, виртуозом, маэстро при условии, что он найдет музыку, которая ему подходит, свое личное место в спектре. Я не уверен, что действительно готов зайти в рассуждениях так далеко, но в этой идее есть толика здравого смысла.

Многие авторы работают в командах: Леннон и Маккартни, Джаггер и Ричардс, Бакарак и Дэвид, Либер и Столлер, Холланд — Дозье — Холланд, Жобим и де Мораиш, Роджерс и Хаммерстайн. Один пишет слова, а другой — музыку, я сам часто следовал такому разделению труда, когда с кем-либо сотрудничал. Но зачастую разделение труда не столь отчетливо: авторы могут обмениваться идеями, работать каждый над определенной секцией песни. В некоторых командах равенство между партнерами не очевидно, хотя, скорее всего, один из них несет бóльшую ответственность за конкретную песню, чем другой. Но нельзя отрицать тот факт, что таких команд было очень много и они достигли огромных высот.

Есть явные преимущества работы в команде. Слабые идеи могут быть доведены до ума. Моя первоначальная концепция песни “Psycho Killer” заключалась в том, чтобы играть не в привычном амплуа и придать ей форму баллады, но, когда присоединились другие участники группы, песня зазвучала более энергично, что, безусловно, пришлось по вкусу нашей аудитории. Всегда есть шанс, что вас вдохновят чужие идеи.

Музыка, написанная командами, размывает границы авторства. Слушая песню, написанную командой, можно почувствовать, что вы слышите выражение боли или радости не одного конкретного человека, а как бы сборного человека. Можем ли мы сказать, что отдельный певец на самом деле представляет коллектив, что у него может быть несколько идентичностей? Делает ли это высказанные чувства более поэтически двусмысленными и, следовательно, более универсальными? Может ли устранение какой-то части авторского голоса сделать музыкальное произведение более доступным, а певца более чутким?

УМЕНИЕ ИГРАТЬ В КОМАНДЕ

Многие свои песни я написал в одиночку. Хуже ли они тех, над которыми я работал с кем-то, когда партнер что-то мог изменить или добавить, а может, и отвергал какие-то мои идеи? Не могу ответить на этот вопрос, но я точно знаю, что музыкальное сотрудничество часто приводило меня туда, куда сам бы я вряд ли направился.

С Talking Heads мы всегда сотрудничали в интерпретации, реализации и исполнении музыки, даже если я приносил готовую песню. В наших коллекциях пластинок было много общего — O’Jays, The Stooges, Джеймс Браун, Roxy Music, Серж Генсбур, King Tubby. Так что помимо ограничений, накладываемых нашими музыкальными способностями, был еще один набор ограничений — хороший, как мы считали, — сформированный нашими коллективными музыкальными вкусами. Сколько бы мы ни хотели звучать как нечто совершенно новое, при общении мы ссылались на музыку, которую любили. Ранняя песня Talking Heads “The Book I Read” в середине мне напоминала KC and the Sunshine Band, которые мне нравились, так что в такой отсылке не было ничего плохого. Хотя, кроме меня, никто, кажется, никакого сходства не замечал. Может быть, мой визгливый голос или что-то еще в нашем звучании маскировало эти влияния? Даже если мы использовали заимствования в самой исковерканной манере, мы все равно слышали фрагменты предшествующей музыки во всем, что делали. Так как никто из нас не проходил формального обучения, мы общались с помощью этого негласного набора ссылок. Именно благодаря этому и стало возможным наше сотрудничество.

После нескольких лет более или менее традиционного подхода к сочинению песен, когда слова и музыку писал один и тот же человек или к написанным словам кто-то другой делал музыку, Talking Heads пришли к своего рода совместной системе сочинения, основанной на коллективных импровизациях. Иногда эти джемы проходили в репетиционном лофте — песня “Life During Wartime” начиналась как импровизация вокруг одного аккорда без текста, основанная на придуманном мною риффе; позже мы добавили еще один аккорд для припева. Порой мы начинали импровизировать, лишь только добравшись до студии. В таких случаях мы одновременно сочиняли и записывались. Джазовые музыканты, как известно, без труда подстраиваются друг под друга, импровизируя как во время выступлений, так и во время записи. Мы же, однако, придерживались более минималистичного подхода. Цель импровизации, на которую нас вдохновили герои R&B, заключалась в том, чтобы каждый человек придумал свою партию, рифф или даже просто причудливо гудящий штрих, а затем придерживался его, повторяя снова и снова. Поэтому под импровизацией я не подразумеваю длинные бесцельные гитарные соло. Совсем наоборот. Нашей задачей было найти короткие, звучные модульные части. Эти части должны были сцепляться с тем, что уже имелось, так что период непосредственной импровизации был коротким. Она заканчивалась, как только находился удовлетворяющий нас сегмент. Затем из этих кусочков мы формировали нечто, напоминающее по структуре песню.

При таком подходе то, как один музыкант откликнется на вклад другого, может задать всей песне совершенно иное направление — гармоническое, текстурное или ритмическое. Случаются приятные неожиданности, но столь же часто возникают грубые и высокомерные проповеди, упускающие значимость и целостность уже существующего материала. Гитарист Роберт Фрипп добавил партию к песне “I Zimbra”, записав странное гармоническое остинато, которое он играл на протяжении всей песни. Целой песни! Первоначально это испортило ее, так как партия звучала умышленно «против шерсти». Но используя записанную им партию лишь в некоторых местах, мы обогатили наш афро-поп-грув толикой психоделики, что позволило взглянуть иначе на нашу работу. Стоит ли идти на такой риск, осознавая, что все может разрушиться? Была ли песня просто испорчена, или ее действительно нужно было радикально переосмыслить, найти новый и захватывающий путь? Нельзя быть слишком педантичным в этом процессе. Используя этот метод, мы создавали музыку, в которой авторство разделялось между целой группой людей, хотя вокальную мелодию и слова в конечном итоге писал почти всегда я. Музыкальная основа в этих случаях была безусловно общей.

НОТАЦИЯ И КОММУНИКАЦИЯ

Существует не так много способов для описания и передачи музыки помимо традиционной нотации, и, даже используя этот почти повсеместно принятый метод, многое можно упустить. Одно и то же музыкальное произведение может звучать совершенно по-разному в зависимости от того, кто его играет. Если бы Моцарт мог точно описать в нотации каждый аспект своих композиций, не было бы необходимости в многочисленных интерпретациях. Когда музыканты играют и записываются вместе, они используют термины — реальные и выдуманные, — чтобы попытаться передать музыкальный нюанс. «Более фанково, больше легато, больше воздуха, не так гладко, острее, проще, жестче, спокойнее» — мне доводилось говорить всё из этого списка, когда я пытался описать музыкальное направление или искомое настроение для произведения. Некоторые композиторы прибегают к метафорам и аналогиям. В этом качестве можно использовать еду, секс, текстуру или визуальные метафоры, я слышал, что Джони Митчелл описывала необходимую манеру исполнения, называя цвет. Опять-таки можно ссылаться на другие записи, как это делали мы. Таким образом, интерпретация написанной партитуры, чтение нотной записи — все это формы сотрудничества. Исполнитель переделывает и в некотором роде переписывает произведение каждый раз, когда играет. Этому способствуют расплывчатость и неопределенность нотации, но в то же время в этом нет ничего плохого. Бóльшая часть музыки остается актуальной благодаря тому, как свободно ее интерпретируют новые исполнители.

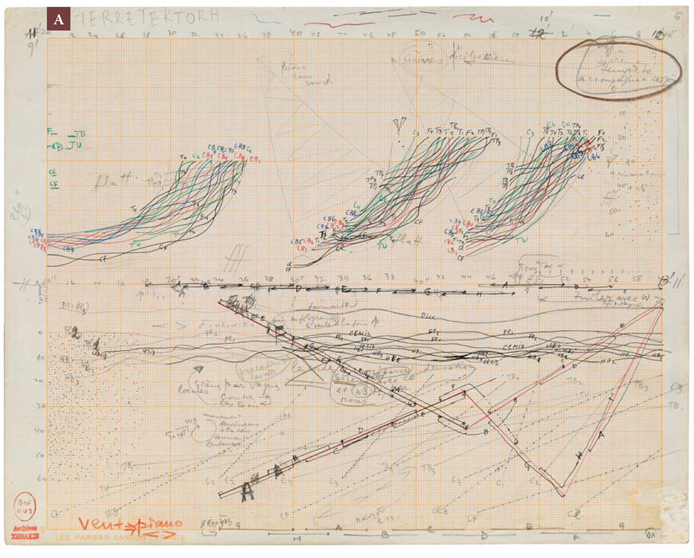

Чтобы подстегнуть сотрудничество и усилить интерпретационный аспект, некоторые композиторы записывали свои произведения с помощью графической нотации. Этот способ предоставляет щедрую степень свободы в интерпретации их работы, одновременно разграничивая организацию, форму и текстуру произведений во времени. Ниже приведен один пример — графическая партитура композитора Яниса Ксенакиса.A

Этот подход не столь безумен, как может показаться. Несмотря на то что такие партитуры не указывают, какие конкретные ноты надо играть, линии, блуждая вверх и вниз, задают высоту тона и визуально выражают, как музыканты должны взаимодействовать. Этот тип партитуры рассматривает музыку как набор организующих принципов, а не как строгую иерархию, в которой мелодия стоит на первом месте. Это альтернатива привычному привилегированному положению мелодии — здесь во главу угла поставлены текстура, модели и взаимосвязи.

Роберт Фаррис Томпсон, профессор искусств Йельского университета, отмечает, что, как только вы принимаете такой взгляд на вещи, многое из того, что, вероятно, и не предназначалось для воспроизведения, превращается в «музыкальные партитуры». Он утверждал, что во многих африканских плетениях чувствуется ритм. Повторение рисунка не состоит из простых петлей, зеркальных отображений и узоров, наоборот, модульные части различным образом объединяются, перемещаются и взаимодействуют друг с другом снова и снова, выстраиваясь по-разному в разные моменты. Это своего рода партитуры для фанковой минималистичной симфонии. Музыкальная метафора Томпсона также подразумевает своего рода сотрудничество. Хотя каждый цветовой модуль в орнаменте на ткани имеет важное значение, ни одна часть не определяет целое так, как мы могли бы определить многие западные композиции по их доминирующей мелодии. Западные композиции часто можно подобрать — по крайней мере, их мелодии — одним пальцем на пианино. Можно ли подобрать «партитуру», изображенную ниже? Там нет доминирующего мотива или основной линии, что не мешает этой ткани иметь четкую идентичность. Это нейронная сеть, личность, город, интернет.

Внизу, слева, находится африканский текстиль.B Неудивительно, что более поздние версии этих узоров, как и тот, что изображен справа, возникли в Новом Свете.C Здесь есть музыкальные паузы, фуги и строфы, инверсии и репризы. Вполне возможно, что какая-то часть мощнейшего африканского чувства музыки была перенесена через океаны и реконструирована с помощью визуальных средств и ткани работали как своего рода мнемонический инструмент. Возможно, они функционировали как метафоры организации музыки — урок, применимый и в других сферах жизни. Я не утверждаю, что музыканты садились и «играли» узоры на одеяле, но какое-то чувство организации могло сохраняться и передаваться такими средствами.

Если рассматривать музыку как организующий принцип — в этом случае придающий равное значение мелодии, ритму, текстуре и гармонии, — то мы начинаем видеть метафоры повсеместно. Все виды природных явлений являются «музыкальными». И я имею в виду не то, что они издают звуки, а то, что они самоорганизуются, и становятся очевидными их повторяющиеся узоры. Формы и темы проявляются, выражают себя, повторяются, мутируют, а затем снова растворяются в целом. Ежедневный уличный балет, о котором писала Джейн Джекобс, и суета уличного рынка — все это своего рода музыка. Звезды, жуки, бегущая вода, хаотичный пучок травы. Музыканты, играющие вместе, находятся в своего рода симбиозе, партии взаимодействуют таким образом, что их соединение и переплетение создают звуковую ткань. Как это работает? Позвольте мне привести несколько очень разных примеров.

НА ПЛЕЧАХ ГИГАНТОВ

Один из последних моих альбомов, Everything That Happens Will Happen Today, с точки зрения сотрудничества был абсолютно типичным. У Брайана Ино, с которым я не работал более 25 лет, скопилось множество треков, по большей части инструментальных, которые скорее тянули на песни, а не на эмбиентную музыку или музыку для фильмов, но ему никак не удавалось довести их до ума. Брайан ничего не терял, делясь ими со мною: они просто пылились (хотя мне сказали, что один из треков был отдан группе Coldplay), поэтому мы договорились, что у него будет право вето, если я сделаю что-нибудь совсем уж страшное, но в остальном это сотрудничество для нас было взаимовыгодным.

Довольно очевидно, что большинство современных музыкальных проектов — по крайней мере, в моем случае — создаются без непосредственного взаимодействия участников. Они обмениваются цифровыми музыкальными файлами по электронной почте. Что теряется, когда живой аспект сотрудничества исчезает? Без тонких сигналов, которые мы посылаем с помощью мимики и языка тела, простое недопонимание легко может перерасти в нечто большее. В таких случаях нет привычного поощрения, наставничества, расхваливания и побуждения: «почему бы не попробовать вот так?» или «звучит здорово, а если попробовать то же самое на другом инструменте?», даже если это и происходит, то уж точно не так спонтанно.

Тем не менее у нового протокола есть и свои преимущества. Если уместно использовать аналогию с пинг-понгом, интернет-обмен вынуждает нас ждать всю ночь или даже дольше, перед тем как отбить подачу, четко спланировав, какое дополнение уместнее всего, — и все это без давления, когда надо мгновенно придумать что-то блестящее. Передышка — это недоступная роскошь, когда соавтор смотрит вам через плечо.

Из студии Ино в Лондоне мне прислали стереомиксы его музыкальных идей, к которым я добавил свои вокальные мелодии и (в конечном счете) тексты песен, нисколько не изменив музыкальную основу. Иногда из такого подхода рождались странные лирические структуры. В песне “The River” Брайан несколько раз повторял секцию, которая затем стала куплетом — песня словно застревала на месте. Я взялся писать, не исправляя эту особенность, поскольку знал, что если получится, то неожиданная вариация в структуре избавит песню от излишней предсказуемости. В конечном итоге это сработало, так как добавилось некоторое напряжение в ожидании музыкального разрешения в конце куплета. Но зачастую я все же слегка перестраивал песни, чтобы они больше следовали традиционной формуле: повторял какую-нибудь секцию, чтобы создать второй куплет, или использовал «большую» по звучанию часть в качестве припева, которую затем также копировал, чтобы она повторялась по ходу песни. Тем не менее я даже не думал о таких существенных музыкальных изменениях в треках, как изменение тональности, грува или инструментовки.

Когда я сотрудничаю с кем-то удаленно, неписаное правило для меня: «Не влезай по возможности в то, что привнес твой коллега». Я работаю с тем, что мне дали, и не пытаюсь как-то это перекрутить. Признание того факта, что половина творческих решений уже была принята, позволяет избежать бесконечных развилок, не говоря уже о лишних нервах. Мне никогда не приходилось думать о том, в каком направлении двигаться в музыкальном плане — этот поезд уже давно ушел, а моя работа заключалась в том, чтобы увидеть, куда он движется. Ограничение творческой свободы на деле, как и всегда, оказывается большим благом. Полная свобода — не в меньшей степени проклятие, чем благо, для меня же идеальна свобода в строгих и четко очерченных рамках.

Я то и дело слушал инструментальные треки Ино, пытаясь понять историю, которую рассказывала его музыка. Эти треки не были эмбиентными, как можно было бы ожидать, и я ощущал, что песенные структуры выплывали сами собой. «Выплывать» — глагол, который почти идеально описывает, как музыканты и авторы песен раскрывают внутренний потенциал скромного музыкального ядра. Вот почему писатели и музыканты часто говорят, что они чувствуют лишь частичную ответственность за создание произведений, утверждая, что песня, картина, танец или слова, над которыми идет работа, «говорят» создателям, чем они хотят стать. Но когда с вами «говорит» произведение, которое было написано кем-то другим, — это еще бóльшая загадка. «Говорите» ли вы на одном языке? Насколько это произведение искренне? Может, изначально оно задумывалось как ироничное? Вот этот неуклюжий кусочек должен быть забавным, или стоит подумать о том, как его исправить? Оставить произведение столь же красивым или добавить немного шероховатости?

Поначалу я не совсем понимал, что делать с треками Ино. Может быть, я испытывал некоторое беспокойство под давлением нашего предыдущего совместного опыта — альбома Bush of Ghosts, который за 30 лет накопил достаточно весомую репутацию. Я знал, что мы не можем позволить себе сделать Bush of Ghosts 2. История музыки оказывает такое же влияние на композицию, как и все остальное. Просидев с этими треками почти год, я в конце концов написал Ино ответ. Я сказал ему, что эта музыка вызывает целый ряд ассоциаций — с фолком, электронной и госпел-музыкой, и предположил, что мои слова и мелодии могли бы подчеркнуть это, если он не против. Брайан полюбил госпел-музыку много лет назад, и вот что он в итоге написал в примечаниях к Everything That Happens:

Песня “Surrender to His Will” преподобного Масео Вудса и The Christian Tabernacle Choir была первым госпелом, который затронул струны моей души. Я услышал ее в эфире южноамериканской радиостанции, когда был на Багамах и работал с Talking Heads над альбомом More Songs About Buildings and Food. Проведя с ними некоторое время и узнав об их музыкальных интересах, я начал воспринимать жанры и стили, которые действительно не замечал до этого момента, включая госпел. Таким образом, вполне уместно, что круг должен замкнуться именно этим альбомом.

Будучи иностранцем в Нью-Йорке, где я оказался вскоре после записи More Songs, я был удивлен тем, как мало внимания американцы уделяли своей собственной великой местной музыке. Она в какой-то мере считалось немодной, как будто одобрение госпела обязательно подразумевало поддержку связанных с ним религиозных рамок. Однако благодаря преподобному Вудсу я стал воспринимать госпел скорее как акт самоотречения, чем как акт поклонения; и это, конечно, заинтриговало меня и с тех пор стало частью моей музыки. Возможно, именно поэтому я использую тональности и аккорды, которые легко слушать и которым хочется подпевать. Я хочу, чтобы моя музыка была гостеприимной, чтобы слушатель мог найти в ней свое место.

Хотя мой план был слегка расплывчатым, Ино не возражал, поэтому я принялся работать над первой песней, которой он дал рабочее название “And Suddenly”. Накануне я прочел книгу Дэйва Эггерса «Что есть что» (What Is the What) о молодом человеке по имени Валентино Ачак Денга и его кошмарном путешествии из разрушенной деревни в Южном Судане в Атланту в штате Джорджия. История Валентино была душераздирающей, но в то же время красивой, вдохновляющей и порой даже забавной. Полагаю, что был под впечатлением от прочитанного, когда садился за микрофон. В результате получилась песня “One Fine Day”. Я записал несколько дополнительных вокальных гармоний в припевах, чтобы она звучала полнее, и отправил результат по электронной почте Ино.

Мы оба были в восторге: настроение песни — да что там песни, всего альбома! — удалось точно передать с первой попытки. Слова, к которым я тяготел, действительно имели некоторые библейские аллюзии (тот самый госпел, о котором я говорил), но довольно завуалированные. Мы договорились продолжить работу над проектом.

Я понял, что гармонические основы некоторых треков, присланных Эно, были простыми, во многом похожими на традиционный фолк, кантри или старомодный госпел, до того как эти жанры развились и усложнились. Последовательности аккордов Брайана были, в их кажущейся музыкальной простоте, непохожи на все, что мог бы придумать я сам. Мой внутренний критик не позволил бы мне написать песню с тремя мажорными аккордами — мне казалось, что я должен был перерасти это. Однако тот факт, что эта почти наивная прямота была чьей-то чужой идеей, а не моей, оправдывал меня: если что, виноват не я. Это подтолкнуло меня в новом (старом) направлении, что, безусловно, было хорошо.

Сочинение слов представляло сложность скорее в эмоциональном плане, нежели в техническом: что могло бы подойти этим гармонически простым (хотя и текстурно сложным) основам и как написать проникновенные слова, не прибегая к клише, которые так или иначе навевают эти аккорды и структуры? Я был удивлен: в результате получалось нечто обнадеживающее и позитивное, даже несмотря на то, что в некоторых текстах фигурировали взрывающиеся автомобили, войны и иные зловещие сценарии.

Эти песни напоминали чем-то наши предыдущие работы — здесь нет ничего удивительного, — но появилось и что-то новое. Откуда возник новый жизнерадостный и ободряющий тон, особенно в те смутные времена? Каждый день, пока велась работа над этими песнями, я продолжал ужасаться циничным маневрам Дика Чейни, Дональда Рамсфелда, Карла Роува, Тони Блэра и прочих и разочаровываться снисходительностью, с какой их действия освещали средства массовой информации. Маккейн баллотировался в президенты, и помощники выбрали Сару Пэйлин в качестве его напарника — шаг, который был воспринят на удивление серьезно. Из противоборствующего лагеря избирался чернокожий человек, который писал вдохновляющие речи и давал надежду иным из нас, хотя, полагаю, в любом политике таится некоторое количество яда. Таков был политический контекст, в котором писались эти песни, и я вскоре обнаружил, что, как и в предыдущих моих сольных альбомах, все, что выходило из-под моего пера, было наполнено надеждой и человечностью — в противовес цинизму и жадности.

Некоторые тексты и жалобные мелодии, которые я придумал, были ответом на то, что, как мне казалось, уже и так на глубинном уровне было заложено в музыке Ино. Я хотел найти повод не поддаваться цинизму, иметь какую-то веру, даже когда ничто вокруг меня, казалось, не оправдывало ее. Сочинение и пение были попыткой своего рода музыкального самовосстановления.

ЦАРСТВО ГРЕЗ

Волонтерская организация по борьбе со СПИДом Red Hot, основанная в 1989 году, выпускает серию благотворительных записей, которые создаются в сотрудничестве между разными музыкантами. В 1999 году мне предложили поработать вместе с композитором и певцом Каэтану Велозу над песней для их коллекции “Red Hot + Lisbon” (Лиссабон упоминался в названии несмотря на то, что Каэтану родом из Бразилии, а не из Португалии.) Я большой поклонник Велозу, кроме того, мы с ним несколько раз встречались, так что идея поработать вместе нам понравилась.

Я как раз возился с песней, в работе над которой использовал зацикленный перкуссионный ритм, позаимствованный из одной его песен, — в процессе сочинения я часто пользуюсь чем-то подобным, на определенной стадии заменяя на партию, записанную настоящими музыкантами. Некоторые композиторы могут сочинять, опираясь на ритмы, которые вертятся у них в голове, а мне нужно действительно слышать ритмы, причем желательно слегка усложненные, свингующие. Они помогают мне задать потенциальные мелодико-вокальные линии. Тот факт, что я сочинял, опираясь на ритм, позаимствованный у Велозу, в некотором смысле свидетельствовал о том, что мы уже начали сотрудничать, так что неожиданное приглашение Red Hot стало счастливой случайностью.

У меня уже была готова структура песни — гитарные аккорды, на которые меня вдохновило сочетание американских стандартов и бразильских песен, я изучал их по песенникам. Они не очень походили на рок-аккорды. У меня также имелась вокальная мелодия, но на тот момент я подобрал к ней лишь несколько слов. Эти лирические фрагменты рассказывали о девушке, которая проводила все свое время в ночных клубах и на дискотеках, никогда по-настоящему не соприкасаясь с повседневной жизнью, как ее себе представляет большинство из нас. Многие укоряли мою героиню, но я в тексте защищал ее: нет ничего плохого в невинном чувственном удовольствии. Некоторые строчки напомнили мне Нила Янга, по крайней мере тем, как они сочетались с мелодией, хотя сомневаюсь, что кто-либо еще обратил на это внимание. Песня имела законченную форму, но была не готова, когда я отправил ее Велозу.

Он в ответ написал дополнительные слова для песни на португальском языке, но они были о Кармен Миранде. За пределами Бразилии большинство людей имеют представление о ней как о бразильянке с фруктовой корзинкой на голове, которая отправилась в Голливуд. Но Миранда на самом деле родилась в Португалии, и, таким образом, теперь у нас появилась лиссабонская (или хотя бы португальская) привязка. После участия Миранды в стольких пошлых голливудских фильмах некоторые начали пренебрежительно относиться к ней (раньше она была уважаемой и популярной певицей в Бразилии.) Соотечественники гордились ее успехами в Голливуде, но одновременно это вызывало у них сомнение и сбивало с толку. Кроме того, ее сценический наряд и даже большие головные уборы намекали на афробразильскую культуру — бразильцы оценили ее подражание женщинам кандомбле, афробразильской религии, — так что она представляла больше, чем просто самбу. В этих головных уборах крылась какая-то глубокомысленная хрень, на что Велозу косвенно намекал в своих текстах. Таким образом, мой текст об одной девушке и его отсылки к другой, сопоставляясь, как бы срослись. Мне редко удается с кем-то посотрудничать в работе над текстами — я склонен проводить собственную границу между словами и музыкой, но, возможно, из-за того, что мы пели на разных языках, это казалось естественным.

НАЧИНАЯ СО СЛОВ. С ЧУЖИХ СЛОВ

В 2005 году я начал в сотрудничестве с Норманом Куком, он же диджей Fatboy Slim, работать над музыкальным диско-проектом для театра о бывшей первой леди Филиппин Имельде Маркос. Поскольку замысел был основан на исторической фигуре, я решил попробовать то, чего не делал в течение очень долгого времени: начать процесс сочинения с написания слов. Исследуя характеры и период, я выделял примечательные и запоминающиеся пассажи, а затем собрал анекдоты, цитаты из выступлений и интервью. Я начал собирать из этих материалов потенциальные сцены и сюжетные точки, которые, соединившись в конечном итоге, рассказали бы историю. Все персонажи были реальными людьми, и их историям придавалась особая значимость в этом проекте, где каждый эпизод и соответствующая песня должны были содержать вполне конкретный посыл — приоритетность текста, таким образом, была оправдана.

Начиная писать песню, я раскладывал перед собой свои заметки по каждой сцене, к примеру, цитаты и устные показания Имельды Маркос и ее семьи, и просто пытался петь их, иногда под аккорды на гитаре, а иногда под грувы Кука. В своих записях я следил за множеством своеобразных, эмоционально нагруженных, аллитеративных, повторяющихся и оригинальных фраз, которые должны были произносить Имельда, ее муж Фердинанд и другие. Для автора песен эти вещи были просто находкой. Это уже без пяти минут слова для песни! Сам бы я не мог их выдумать, и, конечно же, они прекрасно отражали то, что люди думали и чувствовали — или, по крайней мере, то, в чем они хотели убедить весь мир. Имельда хотела, чтобы на ее могильной плите было начертано «Здесь лежит любовь» — вот вам и готовое название мюзикла. Эта надпись не только выражала убеждение, что Имельда бескорыстно делилась своей любовью с филиппинским народом и даже принесла себя ему в жертву, но и давала возможность заставить мою героиню задуматься о своей жизни и достижениях и добавить некоторые тонкие ответные реплики, которые она бросала своим недоброжелателям.

Другие люди также использовали подобные «заимствованные тексты». Например, Питер Селларс использовал показания в конгрессе в качестве исходного материала для либретто оперы Джона Адамса «Атомный доктор» о Роберте Оппенгеймере и бомбе. Использование такого рода исходного материала для текстов песен, казалось, освобождало меня (по крайней мере, в моем собственном сознании) от некоторой ответственности за то, что персонажи говорили или пели в этом произведении. Я мог использовать лирику более сентиментальную или банальную, чем то, что когда-либо позволял себе написать, и это было хорошо, потому что говорил персонаж, а не я. В песне “Here Lies Love” Имельда поет: «Самое главное — это любовь и красота», это буквальная цитата из ее речи. Если бы я пел такие строчки, люди подумали бы, что я иронизирую, но из уст персонажа они звучали правдиво. Я обнаружил, что то же самое относится и к музыке: музыкальные аллюзии — диско-ритмы или отсылка к творчеству Кенни Роджерса — и другие жанровые цитаты можно использовать, с их помощью персонажи выражали свои чувства, когда кто-то им предоставлял такую возможность. Кто бы не захотел «примерить» голос Шэрон Джонс, чтобы выразить чувство ошеломления, радости и восторга от первого посещения крупного танцевального клуба? В конце концов и мне эти слова казались более правдивыми, ведь кто-то действительно их сказал, и я не вкладывал придуманные слова в уста персонажей.

Можно ли назвать подобный процесс написания слов своего рода сотрудничеством с прошлым? Все же я перетасовал большинство из найденных фраз, некоторые повторил, другие подстроил так, чтобы они соответствовали размеру и рифме — в своих текстах я пытался воплотить намерения моих невидимых «соавторов».

Как и партитура, которую я сделал с Твайлой Тарп, и музыка для фильмов, которую мне довелось писать, “Here Lies Love” — плод сотрудничества не столько с другим музыкантом, сколько с самой театральной формой (не преуменьшая вклада Норма). Именно сценическая постановка, а не человек нуждается в моей музыке для достижения конкретных драматических, эмоциональных или ритмических целей. Есть требования и ограничения в этом виде сотрудничества, которые отличают его от работы в одиночку или с другим музыкантом.

Я не знаю, понимают ли театральные, телевизионные и кинокомпозиторы, что они сотрудничают с режиссерами, со средой и со сценаристами, но иногда музыка и визуальный ряд сочетаются настолько плавно, что становится трудно представить театральное произведение или фильм без музыкального сопровождения, и наоборот. С первых нот музыки из фильмов и из театральных постановок перед глазами сразу же всплывает вся история, персонажи и визуальный ряд. Ограничения в этих видах сотрудничества не связаны со вкусовыми пристрастиями другого музыканта или автора песен, а лишь с тем, что необходимо для всего произведения и его персонажей.

В работе над “Here Lies Love” мне очень пригодилась книга под названием «Власть народа. Филиппинская революция 1986 года: рассказ очевидца» (People Power: The Philippine Revolution of 1986: An Eyewitness History), в которой были описаны четыре дня революции народной власти. Она включала в себя не только показания генералов, священников и общественных деятелей, но и трогательные слова простых людей — главных героев этого движения. Как и на каирской площади Тахрир, именно ежедневные выступления тысяч и тысяч обычных людей склонили чашу весов на Филиппинах. Эти слова позволили мне взглянуть на события их глазами, мирское смешалось с возвышенным, и вся история для меня ожила. Побывав в Маниле, я мог представить себе окрестности, дома и улицы, которые описывали эти люди, и то, как их повседневная жизнь пересекалась с историческими событиями. Люди склонны были упоминать очень конкретные детали, которые вплетались в стремительный поток истории. Бегуны вышли на утреннюю разминку, когда на улицах появились танки. Кто-то собрался за кофе и обнаружил сотни тысяч людей за углом.

Так совпало, что в это же время я читал книгу Ребекки Солнит «Рай, построенный в аду» (A Paradise Built in Hell), в которой рассказывалось о почти утопических социальных преобразованиях, которые иногда возникают из катастроф и революций, когда граждане спонтанно и самоотверженно помогают друг другу после травмирующих событий, таких как землетрясение в Сан-Франциско и Мексике, «Лондонский блиц» и теракты 11 сентября. Все эти события объединяет волшебный, но слишком короткий момент, когда классовые и другие социальные различия исчезают и проявляется общечеловеческое. Такие моменты обычно длятся всего несколько дней, но они оказывают глубокое и длительное воздействие на участников, перед которыми приоткрывается дверь, ведущая в лучший мир. О существовании этого мира они потом не смогут забыть.

Филиппинская революция народной власти виделась мне как раз таким моментом, и я надеялся передать хотя бы крошечную часть этого чувства в песнях и сценах. Театральная пьеса, которая ранее представлялась мне лишь в трагическом ключе, вдруг обрела своего рода счастливый и даже вдохновляющий финал, описывая не просто свержение диктатора и его жены, но и то, как раскрылась человечность народа.

Писать песни, в которых я служил проводником для чувств и мыслей других, было чрезвычайно раскрепощающим опытом, а главное — оказалось намного легче, чем я думал. Хотя я и писал на заказ, понимал, куда двигаться, поскольку источники — люди — были абсолютно реальными.

ДРАМАТУРГИЧЕСКИЕ КОРРЕКТИРОВКИ

После того как эта книга впервые вышла в твердом переплете, мюзикл “Here Lies Love” добрался до сцены. К моему облегчению, он был хорошо принят, и материал продолжал развиваться и меняться вплоть до премьеры.

Недавно я прочитал книгу Джека Изенхура “He Stopped Loving Her Today” о том, как записывали одноименную песню Джорджа Джонса — некоторые называют ее лучшей кантри-песней всех времен. Целая книга о записи одной песни!

Что ж, на весь процесс записи этой песни от начала до конца ушло полтора года — с перерывами, конечно. Столько корпеть над одной композицией! Задержка была связана с печально известной наркотической зависимостью Джонса: в какой-то момент друзьям приходилось поддерживать его у микрофона, чтобы он не упал. Удивительно, но даже в таком состоянии он мог работать, более того, записал в тот период большие хиты. Но Джонс разваливался на части, когда добирался до секции c речитативом ближе к концу песни “He Stopped Loving Her Today“, в которой должен был проговорить несколько слов.

Что действительно поразило меня — насколько совместным было создание этой песни. Безусловно, Джонс придавал каждой композиции свою собственную интерпретацию — маленькие вокальные трели, которые он часто добавлял, не были прописаны. Но именно у Билли Шеррилла, легендарного кантри-продюсера, было ви́дение того, как трек должен звучать. Шеррилл три раза заставлял первоклассную команду музыкантов, написавших мелодию, ее переписывать. Согласно автобиографии Джонса «Я выжил, чтобы рассказать обо всем» (I Lived to Tell it All), именно Шеррилл предложил им добавить куплет, в котором женщина в последний раз навещает главного героя. Этот куплет остался.

Такой процесс переписывания, подталкивания и руководства напомнил мне о том, как я работал с театральным режиссером Алексом Тимберсом и художественным руководителем Public Theater Оскаром Юстисом в процессе постановки мюзикла “Here Lies Love“. В ходе работы Алекс и Оскар порой не только указывали места, где могла понадобиться новая песня, но, как и Шеррилл, задавались вопросом о смысле каждого предлагаемого мной куплета. Их интересовали не слова — это была моя работа, — а эмоции и информация, которые нужно передать, чтобы продвинуть историю и помочь понять мотивы персонажей. Например, у нас уже имелись песни и сцены, где мужа Имельды, президента Маркоса, уличают в интрижке — это поворотный момент в ее жизни. Но, чтобы постичь суть, требовалась предварительная сцена, где они представали как счастливая пара. А для этого нужна была новая песня.

Такое сотрудничество было для меня в новинку. Я обладал большим количеством опыта в написании слов и мелодий на чужую музыку, но эта задача была гораздо более конкретной. Некоторые из песен мюзикла продолжали меняться в течение многих лет — рекорд Джонса был побит с запасом.

Корректировки и идеи для новых песен возникли не сразу. Потребность в них, а также их назначение — все это проявлялось постепенно. Я помню, как во время прогона двумя годами ранее Алекс предположил, что нам нужна песня, в которой Имельда реагирует на измену своего мужа-президента. По идее Алекса, песня должна была начаться с ее отчаяния, а затем постепенно прийти к более оптимистичной ноте, когда Имельда решает посвятить свою жизнь и любовь филиппинскому народу.

К счастью, я нашел несколько ее высказываний, которые почти точно это передавали. Имельда использовала выражение «звезда и раб»: эта фраза хотя и чересчур драматична, но отражает ее отношения с «народом» в тот момент. В конце песни, оправившись от отчаяния, она объявляет, что собирается забыть о личной жизни. Мне повезло: все это Имельда на самом деле говорила. Я использовал в качестве образца песню “Stand by Your Man”, тоже Шеррилла, грандиозный припев в ней звучит лишь под конец. Такой подход контринтуитивен, ведь обычно мы стараемся как можно раньше зацепить слушателя навязчивой темой из припева. Но это сработало для Тэмми Уайнетт, и я надеялся, что сработает и для меня. Куплеты шаг за шагом приводили к заявленному в заключительном припеве выводу. Но, чтобы полностью ощутить эффект, нужно было проделать весь путь.

Все получилось, как я хотел, но Алекс и Оскар хотели большего. Они чувствовали, что нам нужно увидеть, как Имельда на самом деле вырвала власть из рук у своего мужа — из-за его болезни и в отместку за измену. К счастью, исторические записи снова пришли на выручку. В полушутливой манере она вошла на заседание кабинета министров и захватила руководство, начав с жалобы: «Бедная я, бедная — теперь все на мне!»

Теперь у меня было начало и название для песни “Poor Мe” («Бедная я, бедная»). Я написал ее, использовав музыку из более ранней песни, по сюжету которой муж лепит из Имельды идеальную «политическую жену», но добавил новые слова и мелодии — мне нравилась идея такого музыкального возвращения к прошлому. Я написал сцену, в которой пресс-агент филиппинского дворца объявляет, что «президент в порядке», хотя нам ясно видно, что он лежит в постели больной. Все это должно было происходить одновременно.

Два года спустя, на последнем месяце репетиций, Алекс и Оскар почувствовали, что хотя песня и сцена хороши, их можно сделать еще лучше. Они считали, что зрители должны были во всей ясности увидеть, что решение Имельды принять власть было абсолютным и страстным, мотивированным изменой ее мужа. Я пошел домой и написал дополнительный куплет для Имельды, в котором она жестко проклинает президента (на тагальском языке) и в конечном итоге объявляет: «Только женщина справится с мужской работой». (На этой строке часто раздаются аплодисменты от части аудитории.) Таким образом повествование стало более ясным. Сцена вызывала более активную реакцию, отчасти благодаря исполнителям, а также благодаря постановке Алекса — дело было не только в песне.

Вспоминая все это, я задаюсь вопросом, пришло бы мне самому в голову написать эту песню, не говоря уже о том, чтобы ее переписать и довести до того, чем она в конечном итоге стала. Я рад, что у нас была возможность позволить этой вещи развиваться от озарения к озарению. Для меня это был редкий пример сотрудничества — в отличие от, например, саундтреков, где музыка должна соответствовать настроению сцены.

Не всегда легко, когда тебя подталкивают подобным образом. Порой приходилось засунуть свою гордость куда подальше, но мне помогало театральное правило, согласно которому автор пьесы (или автор песен) имеет абсолютное право голоса — его слова не могут быть изменены. Текст считается священным. Поэтому я знал: если попробую что-то переделать по чьей-то просьбе и мне не понравится результат, я всегда смогу самым любезным образом потребовать, чтобы песня вернулась в свое первоначальное состояние. Эта скрытая сила дала мне своего рода свободу. Я мог быть гибким и идти навстречу всем идеям, а также мог пробовать вещи, в которых не был уверен, зная, что они не будут окончательными. Вместо того чтобы закрепостить меня, моя скрытая сила побуждала меня рисковать. Как оказалось, большинство этих изменений и дополнений действительно помогли нашей постановке, хотя на некоторые потребовалось время, пока не было найдено их лучшее выражение.

ВСПЛЫВАЮЩЕЕ ПОВЕСТВОВАНИЕ

Писать слова на придуманную мелодию и под заданный размер, как я делал для Everything That Happens и во многих других записях, любой сочинитель рифм умеет интуитивно — любой рэпер, к примеру, импровизирует или сочиняет под заданный размер. Когда я писал слова для Remain in Light, мне предложили сделать процесс сочинительства — как правило, внутренний — более прозрачным. Это был первый раз, когда я взялся за написание целого альбома таким образом. Я обнаружил, что, как ни удивительно, головоломка с подбором слов и фраз под существующие структуры часто приводила к тому, что слова выстраивались в эмоциональную последовательность, а иногда и в повествовательную нить, которая не планировалась заранее.

Как это происходит? Для Remain in Light и до него я подыскивал слова, которые соответствовали бы ранее придуманным мною или кем-то еще мелодическим фрагментам. Я заполнял множество страниц несвязной ерундой и выискивал в ней лирическую группу. Зачастую начинали всплывать фразы, намекающие на появление какой-то темы. Это звучит будто какая-то магия — словно текст сам «всплывает», «рождается» (как уже не раз говорили), но это действительно так. Когда некоторые фразы, даже собранные почти наугад, начинают складываться во что-то цельное и, кажется, говорят об одном и том же, возникает соблазн утверждать, что у них есть своя жизнь. Текст может зарождаться как тарабарщина, но часто, хотя и не всегда, появляется история в самом широком смысле. Такое вот волшебство повествования!

Но иногда слова могут стать опасным дополнением к музыке — они могут придавить ее. Слова накладывают на музыку определенный смысл. Если это сделано плохо, они могут разрушить приятную двусмысленность, за которую мы как раз и любим музыку. Двусмысленность позволяет слушателям психологически адаптировать песню в соответствии со своими потребностями, чувствами и жизненными ситуациями, но слова могут ввести нежеланные ограничения. Есть много прекрасных музыкальных произведений, которые я не могу слушать, потому что они были «испорчены» плохими словами — моими собственными и чужими. В песне Бейонсе “Irreplaceable” она вместо рифмы повторяет слово «минута», и мне неловко каждый раз, когда я это слышу (отчасти потому, что к этому моменту уже вовсю подпеваю). Свою собственную песню “Astronaut” я заканчиваю строкой «Чувствую себя астронавтом» — банальнее метафоры для отчуждения не придумать. Бр-р-р!

Поэтому я начинаю с вокальной импровизации на готовую музыку. Напеваю бессмысленные слоги, но со странной, неуместной страстью — учитывая, что я ничего не говорю. Как только у меня рождается бессловесная мелодия и вокальная аранжировка, которые нравятся моим коллегам (если таковые есть), я начинаю расшифровывать эту тарабарщину, будто настоящие слова.

Я внимательно слушаю бессмысленные гласные и согласные и стараюсь понять, что этот парень (то есть я), так неистово и непостижимо твердит. Смахивает на судебную экспертизу. Я как можно ближе следую звучанию бессмысленных слогов. Если мелодичная фраза тарабарщины заканчивается на высоком звуке «о-о-о», то при транскрипции и при выборе реальных слов я постараюсь выбрать то, которое заканчивается на этом слоге или максимально похожем. Таким образом, результатом транскрипции часто становится страница реальных слов, но все же еще довольно случайных и звучащих как тарабарщина.

Я делаю это потому, что разница между «о-о-о» и «а-а-а», а также между звуками «б» и «т», как мне кажется, определяет эмоцию, которую моя история стремится выразить. Я хочу остаться верным этому бессознательному, нечленораздельному намерению. Несомненно, такой контент не имеет повествования и не создает впечатления осмысленности, но смысл там все же присутствует — и я его слышу. Я его чувствую. Моя работа на этом этапе заключается в том, чтобы найти слова, которые соответствуют данным звуковым и эмоциональным качествам, а не игнорировать и ни в коем случае не уничтожать эти качества.

Отчасти мы определяем, подходят ли слова песне, прислушиваясь, как они звучат в ушах и ощущаются на языке. Если они подходят физиологически, если на языке исполнителя и в зеркальных нейронах слушателя слова звучат здорово, то это круче буквального смысла, хотя буквальный смысл не помешает. Если недавние неврологические гипотезы относительно зеркальных нейронов верны, то можно сказать, что мы «поем» эмпатически — как нашим разумом, так и нейронами, которые запускают наши голосовые и диафрагмальные мышцы, — когда слышим и видим, как поет кто-то другой. В этом смысле просмотр выступления и прослушивание музыки — это всегда совместная деятельность. Запись слов на бумаге, безусловно, является частью написания песен, но главное — как они ощущаются при исполнении. Если звук «фальшивый», слушатель это заметит.

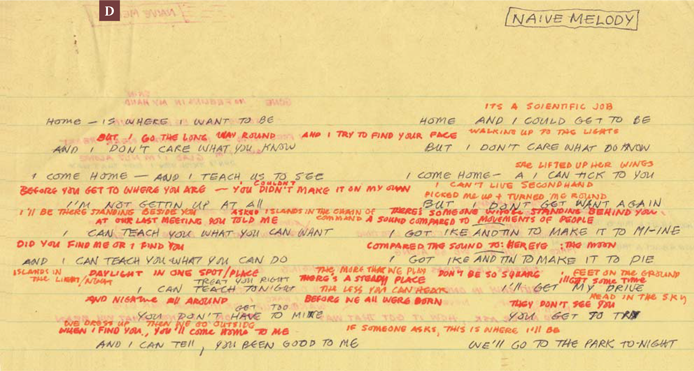

Я стараюсь не судить строго то, что получается на этой стадии написания, — никогда не уверен, зазвучит ли то, что казалось глупым на первый взгляд, в каком-то лирическом контексте. Поэтому независимо от того, сколько страниц исписано, я стараюсь отключать внутреннего цензора.D

Иногда сижу за столом и пытаюсь что-нибудь выдавить из себя, и ничего не получается. У меня никогда не было творческого кризиса, просто порой дела идут не быстро. В такие минуты я спрашиваю себя, не слишком ли много думает мое сознание — именно в этот момент я больше всего нуждаюсь в неожиданностях и странностях из тайных глубин. Некоторые методы помогают. Например, я беру с собой маленький диктофон и выхожу на пробежку по Вест-Сайду, попутно записывая приходящие на ум фразы, если они укладываются в размер. В редких случаях делаю то же самое за рулем (есть ли законы, ограничивающие написание песен при вождении?). В принципе, работает все, что занимает часть сознательного ума и отвлекает его, — вождение, бег, плавание, приготовление пищи, езда на велосипеде.

Идея в том, чтобы позволить хтоническому материалу выплеснуться наружу. Отвлечь стражников. Иногда куплета или даже пары попавших в резонанс фраз будет достаточно, чтобы «разблокировать» все это. С этого момента процесс упрощается до «вставьте слова в пустые поля» — как при разгадывании головоломки.

Этот особый процесс письма также можно рассматривать как сотрудничество: сотрудничество с самим собой, с подсознанием, а также с юнгианским коллективным бессознательным. Как и во сне, часто кажется, будто скрытая часть тебя, двойник, пытается с тобой общаться, передать какую-то важную информацию. Когда мы пишем, затрагиваем различные стороны своей натуры, различных персонажей, различные части нашего мозга и сердца. А затем, когда каждый из них выскажется, отступаем от наших бесчисленных «я» и рассматриваем результат более дистанцированно и критически. Разве мы не всегда работаем, редактируя и структурируя излияния наших многочисленных «я»? Разве конечный продукт не является результатом взаимодействия двух или более сторон нас самих? Творческие люди часто называют этот процесс «направлением потока», и так же часто они называют себя проводниками какой-то силы, которая говорит через них. Я подозреваю, что внешняя сущность — Бог, пришелец, источник — является частью меня и что этот вид творения заключается в том, чтобы научиться слушать и сотрудничать с ней.