Эпилог

Наш век пройдет. Откроются архивы.И все, что было скрыто до сих пор,Все тайные истории извивыПокажут миру славу и позор.Н. Тихонов

Просьба заключенной № 9202 для администрации женской тюрьмы в тихом Ренне была неожиданной.

— Пожелала встретиться со священником, притом непременно русским? Хочет исповедаться? Странно, не замечали в ней набожности: Библию не открывает, из тюремной библиотеки берет лишь сказки своей родины и стихи, в церкви не молится, только крестится. Где прикажете искать русского священника? — сердился начальник тюрьмы. — Было бы объяснимо, если русская шпионка болела, находилась при смерти, но здорова, насколько можно быть таковой в пятьдесят шесть лет.

Каторжанка действительно, несмотря на пожилой возраст, перенесенные переживания, на здоровье не жаловалась.

О просьбе № 9202 начальник тюрьмы поставил в известность новое (после оккупации немецкими войсками в мае 1940 года Франции) начальство в Париже, и из столицы незамедлительно прислали человека с незапоминающейся внешностью.

Прибывший предъявил документы и, не дожидаясь приглашения, развалился на стуле.

— Где русская певица? У меня слишком мало времени — завтра нужно вернуться.

— Извольте передохнуть с дороги, — предложил начальник тюрьмы. — Имеется комната для приезжающих на свидания родственников…

Приехавший отказался от отдыха, тем более от обеда. Переоделся в рясу, надел крест. В занимаемой заключенной № 9202 камере-одиночке попросил охранницу оставить его с пожелавшей исповедаться. Осенил Плевицкую крестным знамением, дал приложиться к руке и терпеливо выслушал воспоминания о пережитом и прожитом. Когда Плевицкая выговорилась, осторожно заметил:

— Господь наш на небесах в моем лице выслушал смиренный рассказ. Перенесенного вами хватит на несколько жизней. Верю, что не столь грешны, как вас изобразили газеты и, главное, суд. Отпускаю грехи как малые, так и большие, что тяжелым камнем легли на сердце и на душу…

«Священник» говорил вкрадчиво, не спускал острого взгляда с потупившей взор каторжанки.

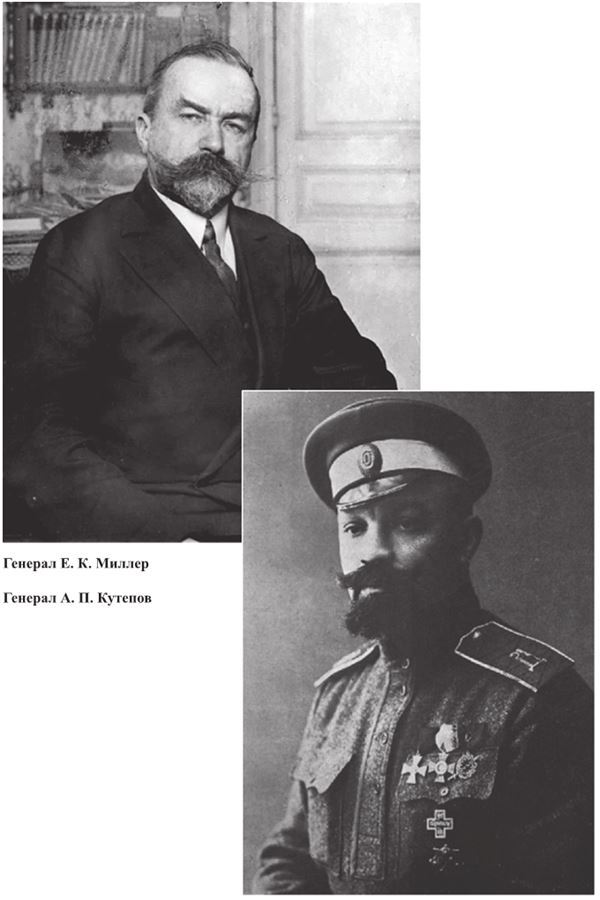

— Когда сообщили, что желаете очистить душу от скверны, вспомнил, что читал о вашем деле перед войной в русских газетах, в частности, о процессе, обвинении в похищении глубокочтимых рабов Божиих Кутепова и Миллера. Еще тогда удивился обвинению. Сейчас возникло сомнение, что вы были не до конца искренны, не очистили душу признанием вины, не покаялись за греховодную помощь заклятым врагам святого белого дела, умолчали о главном, в чем виноваты и что требует прощения…

— О чем вы, вернее, о ком, батюшка? — удивилась Плевицкая.

— Имею в виду в первую очередь господина Миллера, с кем был знаком, неоднократно встречал на богослужениях в соборе, кто радел за свободу России-матушки, оказывал помощь православной нашей церкви. Покайтесь в содеянном, и на душе тотчас просветлеет, на вас снизойдет благодать.

Было трудно не поддаться обаянию «священника», его плавно льющейся речи, но Плевицкая насторожилась. «Слишком осведомлен о моем деле. Обладает хорошей памятью, помнит все прочитанное о процессе? Или подослан, чтобы выведать то, что скрыла от суда?..»

— Раз читали газетные отчеты о моем процессе, должны знать, что раба Божья Надежда не признала за собой вины, отмела все предъявленные ей обвинения. Суд, как ни старался, не доказал мое участие в указанном преступлении, коим является пленение или похищение господ Кутепова и Миллера, сотрудничество с разведкой большевистской Родины, и значит, предательство в отношении святого белого дела, — Надежда Васильевна закусила губу, нахмурилась, демонстрируя непрощенную обиду на суд, несправедливый приговор. — Целых два года пытаюсь в одиночестве разгадать хитросплетения пропажи двух непосредственных начальников мужа и его в том числе, желаю понять, кто совершил подобный вандализм, отчего вину свалили на меня.

«Священник» продолжал:

— Именем Иисуса Христа отпущу все ваши грехи, но следует поведать о них, дабы очиститься и впредь удержаться от подобных. Греховность искоренима, но противостоять злу собственными силами трудно, даже невозможно, посему приду на помощь. Бог безмерно милостив к каждому кающемуся грешнику…

Тот, кого призвали совершить христианское таинство, выслушать исповедь-покаяние, некогда служил в русской церкви в Болгарии, но за не совместимые со службой Богу проступки был лишен сана, продолжал увещевать каторжанку:

— Покайтесь, и с сердца спадет тяжелый груз, а горе по пропавшему супругу станет не столь мучительным. Верьте, муж жив и ныне также беспокоится, переживает за томящуюся в неволе супружницу. С великой радостью помогу связаться с господином Скоблиным, дабы пришел на помощь…

Сомнений, что перед ней не служитель святого дела, у Плевицкой уже не было, но она продолжала игру, которая стала забавлять.

— Благодарю нижайше, что верите в благополучие моего Коленьки, что он жив-здоров. Денно и нощно молюсь за его здравие, надеюсь, что молитвы дойдут до мужа…

«Священник» пришел к неутешительному для себя выводу: шпионка НКВД крепка как кремень, обладает лисьей хитростью, умеет держать язык за зубами. Все же сделал последнюю попытку:

— Хочу облегчить пребывание в неволе: до ареста вы были богаты, имели сбережения, которые могли хранить в банке. Если доверите номер счета, помогу получить деньги…

«Точно — провокатор, — окончательно удостоверилась певица. — Прибыл не облегчить душу, а влезть в нее, проникнуть в тайные закоулки!»

«Священник» о чем-то спросил, но не дождался ответа: Надежда Васильевна ушла в скрытый мир, куда вход для посторонних был строго запрещен. Плевицкая смотрела на подосланного и не видела его.

Горе-исповедальник понял, что не дождется раскрытия секретов шпионской работы певицы и, не простившись, ушел. В кабинете начальника тюрьмы снял крест, рясу, жадно затянулся сигаретой.

— Напрасно потратил более суток. Актриса ничего и никого не выдала. О муже ни слова, точно похоронила его. Впрочем, известные ей пароли, адреса явок, шифр давно устарели, для абвера не представят интереса.

Гость отбыл в Париж, Плевицкая осталась слушать окружающую ее тишину. Надежда Васильевна слепо смотрела на шершавую стену и мысленно перелистывала страницы пережитого, вспоминала дорогие лица.

«Если Богу будет угодно выпустить меня на свободу, на сцене предстану перед публикой старухой с сеткой морщин на увядшем лице, без зубов, живым скелетом. Так стоит ли гнить, не лучше ли самой прекратить прозябание?»

Тут же сердито тряхнула головой, прогоняя страшные мысли, смахивая все мешающее здраво думать: «Я мыслю, значит, живу, как сказал какой-то мудрец! Прочь планы о самоубийстве! Назло всем, наперекор обстоятельствам буду жить! Нельзя опускать руки. Буду верить, что Москва и Коля обо мне не забыли, ищут способ связаться, помочь обрести свободу, а с нею Родину, тогда увижу наконец-то мою кровинушку, сыночка Женечку! Наберусь терпения, не буду паниковать, отчаиваться. Самое трудное позади, самыми мучительными были арест и первый год неволи. Сейчас время тянется уж не столь медленно, видно, притерпелась… Что если попросить бумагу, ручку и вернуться к сочинению воспоминаний? Теперь поведаю о самом драматическом, даже трагическом. Когда вышла вторая книжка, в один голос советовали писать, точнее, диктовать продолжение, но из-за лени откладывала работу. Сейчас времени хоть отбавляй, жаль, из-за малограмотности наделаю ошибок, а исправить некому, да и не умею писать, рассказывать — да, но не писать»…

Она прикрыла веки, на память пришло сочиненное писателем А. Ремизовым предисловие к воспоминаниям Дёжки из курского села Винниково:

В Святой вечер шел Христос и с ним апостол Петр, просимым странником шел Христос и с верным апостолом по земле… И услышал Петр из дому пение на улицу. Приостановился — там в окнах свечи поблескивали унывно, как пение…

«Как пение…» — прошептала Плевицкая.

И вот в унывное пробил быстрый ключ — вознеслась рождественская песнь: Христос рождается — Христос на земле! И было ему на горькую раздуму за весь народ: «Пропасть и беды пойдут, постигнет Божий гнев!»…

И в ночь над белой Невой — над заревом от печей и труб сиял до небес венец — пусть эта весть пройдет по всей земле! — не из золота, не из жемчуга, а от всякого цвета красна и бела и от ветвей Божия рая неувядаем венец от слов и песен чистого сердца…

«Пропасть и беды не пойдут, а пройдут!» — поправила Плевицкая текст и дрожащим голосом произнесла:

— От всякого цвета красна и бела… — Во фразе была горькая правда о поделенной в семнадцатом году на красную и белую России…

Однажды под утро в чутком сне увидела себя со стороны под лучами софитов на сцене. Гремели ласкающие слух аплодисменты и старинная, исполняемая Дёжкой песня, которую, по требованию советского правительства, прекратило передавать французское радио:

Молись, кунак, стране чужой,

Молись, кунак, за край родной,

Молись за тех, кто сердцу мил,

Чтобы Господь их сохранил.

Пускай теперь мы лишние

Родной земле, родной стране,

Но верим мы: настанет час,

И солнца луч блеснет для нас!

Во сне Плевицкая слышала все оттенки своего бархатного голоса, которому, по мнению знатоков вокала, не было равного. Во сне на смену отчаянию пришла безмерная радость от успеха у публики и неизменного присутствия за кулисами мужа… Впрочем, Скоблин являлся и днем, стоило лишь сомкнуть веки и вызвать дорогой образ. С годами муж не старел, выглядел молодцевато, каким встретила его на перегруженном беженцами из Совдепии пароходе.

«Где ты, Коленька, вспоминаешь ли свою Дёжку-Надюшку, знаешь ли, что живу лишь одной надеждой на встречу с тобой?..»

Надежда Васильевна не могла знать, что после массовых арестов во всех слоях общества новой России (репрессии коснулись и НКВД как в центре, так и на местах) под жернова попали сотни тысяч, одни приговорены к «вышке», другие к лагерю, новый глава НКВД Берия занят «разоблачением, разгромом и искоренением врагов народа». Когда доложили об аресте жены, помощницы генерала Скоблина, Лаврентий Павлович, хищно блеснув стеклами пенсне, изрек с гортанным мегрельским акцентом:

— Провалившийся агент — плохой агент. Если раскрыт, судим, для нас больше не существует. Был агент — нет агента.

О Надежде Васильевне Плевицкой на Родине вспомнили лишь спустя полвека, когда актриса, разведчица уже не нуждалась ни в какой помощи…

Утром 5 октября 1940 года в каторжной женской тюрьме как всегда разносили по камерам завтрак. Заключенная № 9202 не взяла в окошке-форточке миску с кашей, ломоть хлеба, бледный эрзац-кофе. Надзирательница вошла в камеру. Плевицкая лежала возле койки, тело успело окоченеть. Видимо, ночью почувствовала себя плохо, привстала, чтобы дотянуться до кружки с водой, но силы оставили, свалилась на каменный пол.

Покойницу положили в сколоченный из грубых некрашеных досок гроб, погрузили на тележку, отвезли на кладбище близ тюрьмы.

Когда гроб опустили в могилу, забросали землей, могильщик спросил надзирательницу:

— Как записать покойницу?

— У нас значилась под номером. Говорят, была русской певицей и еще шпионкой.

За десять лет до ухода из жизни Плевицкая диктовала воспоминания, где с горечью призналась:

Далеко меня занесла лукавая жизнь.

А как оглянусь в золотистый дым лет прошедших, так и вижу себя скорой на ногу Дёжкой в узеньком затрапезном платьишке, что по румяной зорьке гоняется в коноплях за пострелятами-воробьями. Вижу, как носится Дёжка-игрунья в горячем волнении карагодов…

Певица вспоминала голодное деревенское, такое дорогое детство, когда под окнами в листве шелковицы заливалась какая-то птица, поэтому последние строки получились ностальгически-печальными:

Не привет ли это с родной стороны?.. И не пела ли пташечка на сиреневом кусту у могилы моей матери?

Спасибо, милая певунья. Кланяюсь тебе за песни.

У тебя ведь крылья быстрые, куда вздумаешь — летишь. У меня одно крыло.

Одно крыло, и то ранено…

Вспоминала, диктовала и не ведала, что курскую певунью-соловушку подстрелят на лету, ранеными будут оба крыла…

Существуют разные версии смерти героини романа.

Первая. Н. В. Плевицкая умерла от тоски: птица-певунья не смогла жить в клетке, скончалась от безысходности.

Вторая. «Фермершу» отравили в тюрьме по приказу Иностранного отдела НКВД СССР, тем самым опередив абвер, который хотел допросить советскую шпионку. Уставшая, измученная разведчица-шифровальщица вряд ли выдержала бы изощренные допросы опытных следователей. Плевицкая знала довольно много, могла вывести немцев на законспирированных советских агентов. О более чем странной смерти в Ренне русской каторжанки говорит такой факт: оккупанты эксгумировали труп «Фермерши».

Третья. Писатель, кинодраматург, полковник МВД Гелий Рябов, отыскавший под Свердловском останки расстрелянной венценосной семьи, утверждал:

В 1940 году немцы вошли во Францию и захватили каторжную тюрьму, в которой содержали Надежду Васильевну. В яркий солнечный день ее вывели во двор, привязали к двум танкам и разорвали. Служить советской госбезопасности всегда было небезопасно.

Владимир Набоков в основанном на реальных фактах рассказе придерживался иной версии:

Вскоре после начала Второй мировой войны у нее (Плевицкой. — Ю. М.) обнаружилось непонятное внутреннее расстройство, и когда одним летним утром три немецких офицера появились в тюремном госпитале и пожелали увидеть ее немедленно, им сказали, что она умерла, и, может быть, не солгали.

П. Г. Ковальский после побега Скоблина и ареста Плевицкой был в срочном порядке отозван в СССР и расстрелян 2 ноября 1937 года по обвинению в шпионаже. В обвинительном заключении «тройки» УНКВД по Донецкой области говорилось:

…При использовании по линии Иностранного отдела имеется ряд фактов, подозрительных в проведении им разведывательной работы в пользу Польши. В принадлежности к агентуре польской разведки Ковальский виновным себя не признал. Согласно приказу наркома внутренних дел СССР, Генерального комиссара государственной безопасности тов. Ежова № 00495 осужден.

Последнее сообщение о судьбе «Фермерши» поступило в Москву от советского резидента во Франции глубокой осенью 1940 года:

Перед смертью ее исповедовал православный священник. Есть основания полагать, что исповедь была записана французской контрразведкой с помощью скрытых микрофонов.

«К» (А. И. Куприн? — Ю. М.), Петроград. 1915:

Сейчас в большую силу входит Н. Плевицкая, получившая имя певицы народной удали и народного горя. Карьера удивительна. Прожила семь лет в монастыре. Потянуло на сцену. Вышла замуж за артиста балета. Стала

танцевать и петь в кафешантанах, оперетках.

Какой прекрасный, гибкий, выразительный голос! Ее слушали, ею восторгались. И вдруг запела какую-то старую-старую, забытую народную песню. Про похороны крестьянки. Все стихли. В чем дело, какая дерзость!

Откуда гроб? Люди пришли для забавы, смеха, а слышат:

Тихо тащится лошадка,

По пути бредет.

Гроб рогожею покрыт,

На санях везет.

Что-то жуткое рождалось в исполнении. Сжимало сердце. Наивно и жутко. Наивно, как жизнь, и жутко, как смерть.

В. Набоков. «Постановщик картин»:

Она — знаменитая певица. Не в опере. Стиль — одна десятая цыганка, одна седьмая деревенская барышня — она родилась в крестьянской семье.

Родилась там, где билось географическое сердце России…

Она могла использовать национальный гимн до того, как выдать весь свой ограниченный, но всегда желаемый публике репертуар… При полном отсутствии артистического вкуса, беспорядочной технике, в ужасном стиле особенным успехом пользовалась, когда звучало в ее песнях дикое напряжение, отвага и безрассудство…

Из девиза галлиполийцев:

Помни, что ты принадлежишь России.

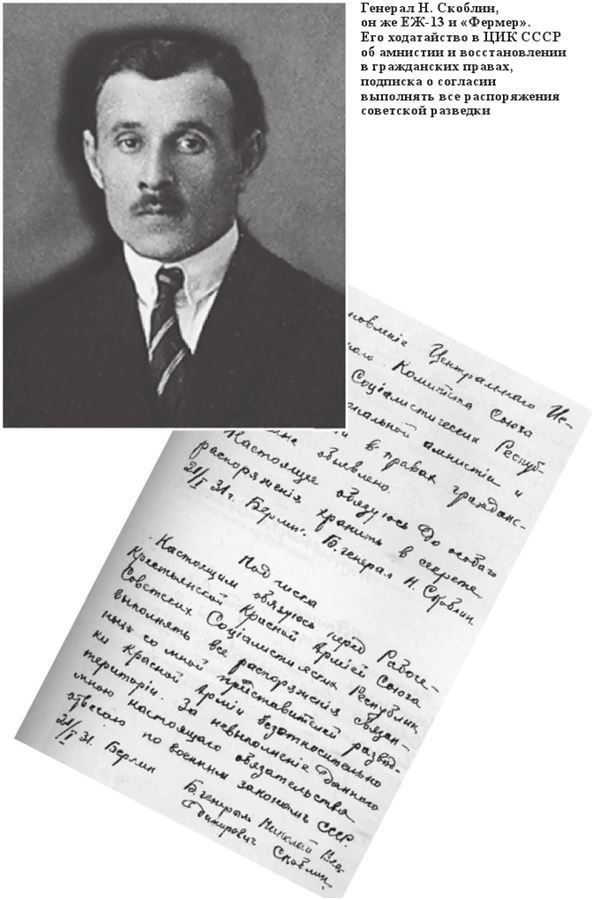

Сотрудники иностранного отдела ОГПУ — НКВД СССР, участники похищения генерала Е. Миллера

Назад: Глава одиннадцатая Роль, сыгранная до конца

Дальше: Post scriptum[10]