Нипочём

Да, ты можешь впустить в свою комнату

пёструю птицу сомнений

И смотреть, как горячими крыльями

бьёт она по лицу, не давая уснуть.

Что мне мысли твои? Эта жалкая нить,

что связала и душу, и тело.

Нет, должно быть моим твоё сердце –

Твоё сердце вернёт мне весну.

Шклярский

В тот вечер Ялку разбудила тишина.

После того, как единорог ушёл, больше никто из лесных обитателей не соизволил появиться. Она возвратилась к дому вместе с Карелом, после чего маленький человечек отправился по своим делам, а девушка собрала на стол, но есть не могла, вместо этого вышла на крыльцо и долго смотрела на звёздное небо. День выдался наполненный – да что там! – переполненный событиями. Ялка не могла прийти в себя после встречи с волшебным зверем из легенд, в которые не верила до сей поры и до сих пор не была уверена, что всё это ей не приснилось. Сна не было ни в одном глазу, она чувствовала необычайную бодрость, ей хотелось одновременно плакать и смеяться, забыться сном и танцевать, жить и умереть. Тем не менее она заставила себя вернуться в дом и съесть кусок хлеба и сморщенное зимнее яблоко, после чего разделась и легла в кровать, на всякий случай прихватив с собой вязание.

Уснуть, однако, ей не удалось: полночи крыса или две ворочали под полом кирпичи и не давали спать и лишь потом угомонились. Мелькание спиц постепенно стало сливаться у девушки в глазах, она погасила свечу и попыталась уснуть.

Проснулась она внезапно и некоторое время лежала с трепещущим сердцем, широко раскрыв глаза, тревожно вслушиваясь в ночь, не в силах понять, что произошло. Потом ответ снизошёл на девушку сам собой, как озарение. За то время, что она провела в доме травника на старых рудниках, размеренный и постоянный шум воды, падающей в каменную в чашу, успел стать для неё привычным. Она давно не обращала на него внимания. И вот теперь он исчез.

Родник замёрз.

Зима вступила в свои права.

Огонь в камине тоже погас, словно две стихии сговорились; в горняцкой хижине царила непроглядная темень. Ялка села, ощупью нашарила на стуле безрукавку, влезла в неё и подошла к окну.

Сыпал снег. Должно быть, где-нибудь у моря или в поле, на открытых, продуваемых пространствах в этот час мела метель, но здесь, в долине между скал, средь вековых деревьев было тихо и спокойно. Луна была не белая, не жёлтая, а из-за стекла какая-то зелёная. Лес, озарённый её призрачным сиянием, был сказочно красив. Снег валил огромными хлопьями размером с ноготь. Окно в домишке замерзало плохо, только по краям, у самой рамы, и сквозь густую бутылочную зелень было видно, как они танцуют и кружат, похожие, скорее, на каких-то невообразимых зимних бабочек, чем на что-то неживое и холодное.

В следующее мгновение Ялка сморгнула – ей показалось, будто это в самом деле бабочки. Они словно бились о несуществующее стекло, настойчиво и мягко, выплетали кренделя, напоминая путаным полётом платяную моль. Некоторые летели снизу вверх. Ялка стала узнавать отдельные снежинки. Она смотрела как заворожённая, смотрела до тех пор, пока их беспорядочный полёт не сделался исполнен для неё пока ещё неясного, но вполне ощущаемого смысла.

Они звали за собой.

Ялка не могла сказать, откуда к ней пришло понимание, но сейчас она была в этом уверена так же, как если бы у них были голоса, которые кричали ей: «Пойдём! Пойдём!»

Помедлив в нерешительности, она нагнулась, нашарила под лавкой свои башмаки, так же на ощупь их надела и затянула ремешки. За ночь они выстудились и не успели просохнуть, но Ялка не обратила на это внимания. Мех мягко обхватил лодыжки и ступни. Она надела и завязала юбку и, как была с непокрытой головой и распущенными волосами, так и вышла в ночь.

А снег и в самом деле шёл. Ялка одновременно надеялась и опасалась, что снаружи никакого снегопада нет, а странные живые хлопья пляшут только возле самого окна, готовые наброситься и закружить её в безумном танце, как только она шагнёт за порог. Они и в самом деле на неё набросились и закружили, только они были везде, а это было уже не страшно, но по-прежнему волнительно. После встречи с единорогом ей казалось, что она читает скрытый смысл во всём: в следах на выпавшем снегу, в ветвях деревьев, в тёмном небе, сплошь усыпанном серебряными точечками звёзд, похожих на маленькие гвоздики, вбитые в чёрный бархат. И пелена кружащегося снега была исполнена для девушки такого же сокрытого значения. Она была как эхо звёзд, спустившихся на землю.

Ялка остановилась. Было на удивление тепло. Высоко вверху, подсвеченные серебром луны, искрились облака. Каменная чаша горного источника ещё не успела затянуться льдом – ручей перемёрз где-то выше по течению. Она подошла, зачерпнула воды и умыла лицо. Ещё раз и ещё. Наваждение постепенно отступало. Ощущение зова осталось, но теперь это было, скорее, беспокойство души, чем действительно зов, пришедший извне. Куда идти, зачем, она не представляла. Сейчас она сомневалась во всём: в снегопаде, во вчерашнем дне, в его событиях, в себе самой. Минуло четыре дня, а травник всё не возвращался. Она уже не верила, что он на самом деле был. Ей было одиноко, а воспоминание о единороге наполняло душу блаженством потери.

Снежинки опускались ей на волосы и плечи, словно тополиный пух, и не хотели таять. Она стояла и смотрела в никуда, на выступающие из-под снега развалины домов, на терриконы старых шахт, на лес, на тёмные громады скал; с лица её ещё стекали капли, когда ушей коснулся тихий звук. То была какая-то невообразимо тонкая и сложная мелодия – флейта, струны, перезвон хрустальных колокольчиков и тихий смех. Она прислушалась, но то был не мираж, хотя мелодия лилась из чащи леса как-то не взаправду и очень издалека, с той стороны, где находилась памятная по вчерашнему дню поляна. Кто играл? Зачем? Девушка ещё не успела задать себе эти вопросы, а ноги уже сами несли её в ту сторону, откуда летели холодные тонкие звуки.

Дверь дома запирать она не стала – травник никогда подобного не делал, да и засова снаружи не было.

Снег под ногами, пушистый и мягкий, почти не скрипел. Иной раз девушка ловила себя на странном и пугающем ощущении, что она ступает не по снегу, а по крыльям миллионов, биллионов мёртвых бабочек, устлавших всё вокруг. Вчерашние следы занесло, знакомые деревья ночью выглядели совершенно по-другому, но музыка по мере приближения к поляне становилась не громче, но отчётливей, и вскоре Ялка уверилась в правильности выбранного направления. Музыка вела, тянула, направляла. Больше Ялка не боялась, что собьётся с дороги. Снежинки словно обрадовались её решению и закружили с новой силой, среди них и в самом деле выделился небольшой отдельный рой белых мух, которые всё время толклись впереди, подсвеченные снегом и луной. Подуло ветерком, тонкие сосны качнулись, снег посыпал с ветвей, будто кто-то огромный вздохнул высоко вверху, и снова стало тихо. Ялка шла и шла, покуда впереди не замаячило белое открытое пространство, и здесь, на самом краешке поляны, замерла, затаив дыхание, не в силах сделать более ни шагу, поражённая открывшейся картиной.

Большую, идеально круглую поляну заливал неяркий лунный свет. Был он неровный, многократно отражённый облаками и снежным ковром. Тени от ветвей были зыбкими, будто изрезанными и совсем не шевелились. То же, что казалось мельтешением белых мух, обернулось белыми фигурами танцоров, которые действительно кружились среди падавших снежинок, не касаясь ни друг друга, ни земли. Снег под их ногами был девственно чист и нетронут. Танцующие фигуры были ростом с человека, но при этом выглядели так легко и так бесплотно, что казались миражом, видением. Это были не ангелы и не демоны. У них не было ни крыльев, ни хвостов, лишь ноги и руки, тонкие, как лунные лучи. Лица их, когда они на краткое мгновение поворачивались к девушке, казались лицами детей: у них не было пола. Их лёгкие и совершенно невесомые прозрачно-белые одежды казались частью тела, они нисколько не стесняли движений, лишь подчёркивали фигуры странного, вычурного и вместе с тем простого танца, одинаково непохожего как на жеманные изыски богатеев, так и на простецкий деревенский перепляс. Ему не было места на земле, этот танец плясал снегопад в знак воспоминания о небе и одновременно – прощания с ним. А существа, танцующие на поляне, могли всего лишь разделить эту печаль и радость, краткий миг полёта в смерть, из ниоткуда в никуда.

Что они и делали.

Каким-то шестым чувством Ялка понимала, что права. Снежинки были рядом, снежинки были над, и под, и между ними. Появление на поляне девушки, казалось, их нисколько не встревожило, и они, как ни в чём не бывало, продолжали плести своё тонкое кружево зимнего танца. Они танцевали беззвучно, только иногда с неощутимых губ слетал такой же призрачный грустный смех.

Музыка слышалась откуда-то справа. Ялка повернула голову.

Аккомпанировали четверо. Первым Ялка распознала травника: Лис восседал на старом пне, с которого он предварительно смахнул наметённую бураном снежную шапку, заложив ногу на ногу и откинувшись назад, где два оставшихся сучка образовали как бы спинку стула. Травник был без плаща, в рубашке и штанах, в его волосах серебрились снежинки, а в руках была свирель. Он вёл мелодию, подстраиваясь под танец фей, а те подстраивались под него, и все вместе подчинялись незримым рисункам летящего снега. Кто-то невысокий и невообразимо бородатый с отменным тактом и проворством отбивал ритм на маленьких, обтянутых то ли кожей, то ли корой барабанчиках, где надо – снисходя почти до шороха, где надо – грохоча, как ветер ставней в штормовую ночь. Третий, длиннорукий, заросший шерстью до самых глаз, сидел у этих двоих за спиной. Он был вооружён двумя палочками, каждая не толще вязальной спицы, и извлекал прозрачный звон из череды разнокалиберных сосулек, целая гирлянда которых свешивалась с дерева, прогнувшегося от их тяжести почти до земли. Глаза его были закрыты, казалось, он полностью ушёл из окружающего мира и слушает лишь музыку и самого себя. С некоторым изумлением Ялка признала в нём Зухеля. Четвёртый, спрятанный в тени, был больше любого из них, даже травника. Не получалось его разглядеть, только глаза блестели в темноте. Неподвижный и невидимый, он перебирал такие же незримые струны; звук напоминал не то лютню, не то мандолину, а порой виолу или скрипку, когда на ней играют пиццикато. Всё вместе производило впечатление чего-то слаженного и воздушного, музыка лилась свободно и легко, без пауз и длиннот, голос каждого инструмента был слышен ясно и отчётливо, и Ялка почувствовала, как в голове у неё отдаётся словами неслышимая песня существ на волшебной поляне:

Лёгкое тело флейты,

Гибкое тело скрипки,

Жаркое тело гитары…

А я – поющая майя!

Струнное тело лютни,

Звонкое тело бонга,

Полое тело виолы…

А я – поющая майя!

Голоса казались ей такими же чистыми, как перезвон сосулек, в них звучала такая грусть и радость жизни, словно через пять минут им предстояло умереть. Ялка на мгновение почувствовала что-то вроде зависти, ей захотелось оставить свою жизнь и присоединиться к этому танцу. Это было страшно и захватывающе – хотеть так сильно и неотвратимо. Но она захотела.

Появление Ялки не осталось для травника незамеченным, хотя он не перестал играть. Он повернулся к ней, чуть улыбнулся уголками губ и одними глазами, не отнимая губ от чёрной флейты, указал ей на снежных танцоров: «Иди».

Она не колебалась. Только в последний миг, повинуясь неясному наитию, она остановилась, сбросила башмаки и шагнула на снег босиком. Чулок на ней не было. Куда-то подевались и безрукавка, и юбка, она осталась в одной рубашке до колен, такой же пронзительно-белой, как одеяния танцоров. Волосы рассыпались у неё по плечам, и снег лежал на них, как диадема, как жемчужная сеточка, как венок из неведомых зимних цветов, сплетённый для неё холодным небом, звёздами и ветром. Она сделала шаг, и существа на поляне расступились и приняли её в свой круг, закружили, завлекли, околдовали, оглушили тихим смехом; музыка сделала оборот, и Ялка поняла, что пропала.

Горькое тело моря,

Плавное тело лавы,

Слёзное тело розы,

А я – поющая майя…

Лица цвета мела, с лунным мёдом на губах, с тихими улыбками скользили перед ней, и Ялка приняла их правила игры. Земля под ногами качалась, земля уходила, земля пропадала. Ялка уже не владела собой и своими ногами, и воздух принял в объятия её невесомое тело. Танец захватил её, поглотил, растворил, изменил её естество, танец вошёл в её плоть, в её кровь – безумный танец на краю незримой пропасти, разверстой за спиной, танец босиком на снегу, танец, от которого движется мир, танец, танец!

Танец…

Тело волынки и цитры,

Тело луны и свирели,

Тело струилось и пело,

А я – поющая майя!

Поющая!

Поющая майя!

Она не помнила, как долго это продолжалось, как долго она пробыла среди существ, которые умели петь движениями тела. Когда же она очнулась и смогла опять воспринимать реальный мир, бесконечное кружение кончилось. Утихла и музыка, один лишь Зухель продолжал чуть слышно трогать кончиками палочек висящие сосульки. Она очнулась, стоя перед травником, под внимательным взглядом его голубых, в темноте почти невидимых глаз. Он сидел, чуть подавшись вперёд, смотрел на неё серьёзно и задумчиво, потом сделал жест, будто приглашал её сесть рядом. На снегу валялись его плащ и кожух; и то, и другое почему-то смотрелось здесь так же неуместно, как змеиный выползок. Присесть на них она не захотела.

– Возьми, – сказал травник вместо приветствия, протягивая Ялке её безрукавку и юбку, которые он, оказывается, всё это время согревал у себя на коленях. – И обуйся, а то замёрзнешь.

– Ещё чего! – фыркнула он. – Нипочём не замёрзну!

Глаза её горели. Ялка только сейчас осознала, что стоит перед травником в одной рубашке. На миг ей стало стыдно, но только на миг, ибо в этом не было ни вожделения, ни злорадства с его стороны, ни унижения или вызова с её. Она влезла в безрукавку скорее из чувства противоречия, чем по необходимости. Ей не было холодно.

– Ты прекрасно танцевала, – сказал ей Лис.

– Ты тоже здорово играл, – не уступая травнику, с вызовом ответила она. Вскинула подбородок. – Почему ты не дал мне знать, что вернулся?

Травник посмотрел на небо.

– Времена меняются, – загадочно ответил он и перевёл взгляд на девушку. – Мне нужно было побыть одному. Но я благодарен тебе за то, что ты пришла. Майя приняли тебя. Значит, я был прав.

Он помолчал.

– Зухель мне сказал, что ты виделась с единорогом. Ты простишь мне то, что я скрывал всё это от тебя?

Ялка опешила. Когда он произнёс начало фразы, она была уверена, что Лис потребует пересказать ему содержание их с единорогом разговора, или обругает её за самовольство, или потребует подтвердить слова лесного барабанщика. Но травник… попросил прощения. Прощения – и больше ничего. Она не знала, что ответить. А он положил свою флейту поперёк колен, будто маленький посох, и теперь смотрел ей в глаза, как смотрят в озеро, когда хотят увидеть дно.

Она не выдержала и отвела свой взгляд.

– Меня Карел привёл, – невпопад брякнула она.

– Я знаю, – кивнул травник. – Это я ему велел. Я мог только надеяться, что высокий придёт, и потому не мог сказать заранее, как всё сложится… Тебя не обижали?

– Нет. Я… Понимаешь, я хотела спросить…

– Погоди, – он поднял руку. – Мне тоже нужно многое сказать тебе, но только не сейчас. Чуть позже. Нас ждут в доме.

– В доме? – Ялка подняла бровь.

– Да. Тебе придётся привыкнуть к тому, что некоторое время мы будем жить не одни. Правда, это будет не очень долго. Не так долго, как мне бы хотелось.

– Кто… – начала было Ялка и умолкла. Она вдруг осознала, что хотела спросить: «Кто она?», и на полуслове прикусила язык.

– Кто это? – спросила она.

– Мой ученик. – Он встал и подобрал свой плащ. Неторопливо отряхнул его от снега и набросил на плечи. – Он совсем ещё мальчишка. Глупый и неопытный. Постарайся с ним не ругаться, хорошо?

Ялка кивнула. Она почувствовала себя странно в этот миг, словно и впрямь со страхом ожидала, будто травник скажет, что привёл в дом жену или невесту. В самом деле, что она знала о нём? Какое ей дело до его жизни и до жизни тех, кто с ним связан, после того, что произошло с ней вчера? Никакого. Но откуда этот застрявший в горле комок, эти мокрые глаза?

Она подумала, что травник прав: что-то менялось в ткани бытия.

– Я… – опять начала она, но вспомнила слова единорога и взяла себя в руки. – Да, – сказала она, – пойдём.

Она обулась, оделась и пошла за травником, стараясь держаться рядом и чуть позади. Ей не хотелось смотреть ему в лицо. Она оглянулась. Мохнатый Зухель приоткрыл глаза, посмотрел им вслед и вернулся к своим сосулькам. Звучание одной отчего-то ему не понравилось, он наклонился к ней и стал облизывать её широким языком, раз от разу ударяя палочкой и проверяя тон. Потом, когда тропинка свернула и кусты скрыли поляну, Ялке показалось, что она опять слышит тихий рокот барабанчиков и ледяной перезвон.

И тогда, без всякого вступления, Лис начал свой рассказ.

Уже когда они с травником почти достигли опушки леса, она вспомнила, что так и не успела заметить, куда подевались снежные танцоры. Потом во тьме замаячило зелёное окно горняцкой хижины, и ночная пляска стала для неё таким же сном, как и вчерашний разговор с единорогом.

А может, таким же, как вся её прошлая жизнь.

* * *

Холод – вот что больше всего настораживало в доме травника.

Каждый дом обязан быть тёплым, а в холодную пору особенно, иначе это не жилище, а так, не разбери-поймёшь. Убежище от снега, может быть, от ветра, но и только. В камине или в печке должен гореть огонь, чтобы можно было приготовить ужин, чтобы блики мягко освещали комнату, плясали на оконных стёклах. Чтобы можно было сесть поближе к огню на лавку, а ещё лучше в кресло, развалиться, вытянув ноги, откинуться назад, взять в руки кружку с чем-нибудь горячим и всеми фибрами души впитывать блаженное тепло жилого дома…

А этот дом был необитаем и давно заброшен. Фриц понял это сразу – по пушистому ковру из пыли на полу, столе и подоконниках, по плесени на стенах, по грязным стёклам в окнах, по тугой трескучей паутине, липнущей к лицу, по затхлому дыханию сырости из углов, но прежде всего – по холоду, царившему тут безраздельно.

Фриц страшно устал. И сильнее всего его почему-то измотали усилия, с которыми он безуспешно пытался погасить свечу. Сейчас он чувствовал себя так, будто на плечах у него сидел ещё один Фриц. Внутри всё съёжилось. Идти до дома травника пришлось недолго, но эти несколько кварталов мальчишка прошёл на одной силе воли и к концу пути уже едва волочил ноги, лишь изредка сквозь полудрёму проверяя, на месте ли свёрток с Вервольфом и портрет, на который, кстати, травник даже не взглянул. Сам же Лис, который с момента их встречи поглядывал на мальчика с тревожной озабоченностью, видимо, на полпути переменил своё решение уйти из города. Поначалу они и правда шли куда-то к южной башне, но потом свернули в лабиринты заново отстроенных кварталов. Золтан начал было говорить, что здесь опасно, на что Лис отмахнулся, и тот умолк. Почему здесь опасно, Фриц понять не мог: улицы были просторные, над головой проглядывало усыпанное звёздами небо. Наконец, когда силы готовы были совсем оставить Фрица, Жуга остановился в маленьком проулке возле старого двухэтажного дома с закрытыми ставнями, повозился с замком, после чего вошёл и жестом пригласил обоих следовать за ним.

Когда они с Золтаном вошли, внутри уже горела свечка. К этому времени Фриц уже мало что соображал. Большая комната с остатками не то прилавка, не то трактирной стойки была пуста. Дом дышал тишиной, смотрел на Фрица старыми, подслеповатыми глазами двух зеркал и волчьей головой, прибитой к стене. Пахло пылью, плесенью и отсыревшей штукатуркой. Камин, стол, стулья, две скамейки, кресло и вытертый ковёр на полу мало помогали – дом не выглядел жилым. Скорее, возникало ощущение, что раньше тут помещалась какая-то лавка. Пока травник и его приятель шуршали наверху, осматривая двери и окна, Фриц, объятый чувством безопасности, облюбовал большое кожаное кресло у камина и забрался на него с ногами, благо при его росте сделать это оказалось проще простого. Кресло ужасающе скрипело, края подушек пообгрызли мыши, из прорех торчали волосы набивки, но мальчишка не обращал на это внимания. Его ещё хватило на то, чтоб выложить на стол кинжал в тряпице и портрет, но и только: когда Жуга и Золтан с одеялами спустились вниз, Фриц уже спал.

– Перенесём его наверх? – предложил Хагг.

Жуга покачал головой.

– Не надо. Слишком холодно. Пускай спит у огня.

Он развернул одеяло, накрыл им мальчишку и затеплил камин. Дрова и уголь лежали рядом, припасённые заранее. Жуга на этот раз не пользовался колдовскими штучками, но всё равно огонь у него разгорелся удивительно быстро. Когда пляшущие язычки немного обогрели комнату, он сбросил плащ, развязал свой мешок и стал выкладывать на стол провизию, закупленную им в трактире: две холодные курицы, штук восемь зимних яблок, лук-порей и три большие бледные лепёшки – хозяин «Синей сойки» не любил поджаристые. Еда была простая, совершенно городская, и лишь пучок маринованной черемши давал понять, что травник странствовал и в сельской местности.

– У меня есть вино и сыр, – сказал Золтан. – Будешь?

– Давай, – буркнул Жуга.

Бутылка стукнула об стол.

– Здесь безопасно?

– Никто не войдёт в этот дом, – загадочно ответил травник.

– А как насчёт выйти? Или у тебя на этот счёт есть какие-то свои соображения?

– Может, и есть, – уклончиво ответил тот. – А может, и нет. Чего ты там возишься?

– Сейчас… Никак ножа не отыщу…

– Вон там, на полке. Говорят, – продолжил он после паузы, – что у пьяных и влюблённых есть свой ангел-хранитель.

– Да уж, – усмехнулся Хагг, – нам бы сейчас он тоже не помешал.

– Ну что ж, – подвёл итог Жуга, – влюбляться нам с тобой, друг Золтан, поздновато, да и не в кого, остаётся только надраться как следует. Чего ждёшь? Давай открывай.

Золтан что-то проворчал насчёт отсутствующих кружек, в два удара выбил пробку, сделал несколько глотков и вытер рот рукой. Передал бутылку травнику. Жуга, по-прежнему сидевший на корточках у камина, рассеянно глотнул из горлышка, разломил лепёшку и уставился в огонь. Позади него, в кресле, устало посапывал Фриц.

– Чего тебя понесло сюда? – спросил Хагг.

– У меня не было другого выхода, – пожал плечами травник. – Парень вот-вот бы упал. Он совершенно не умеет рассчитывать силы.

– Зачем же ты заставлял его гасить свечу?

– Я не заставлял, он сам вызвался. И потом, должен же я был его хоть чуть-чуть испытать!

– Ладно. Боюсь, уже нет смысла спорить. А давненько я здесь не был, – сказал Хагг, окидывая взглядом комнату.

– Я тоже.

– Неужели всё с тех пор так и стоит нетронутым?

– Ну почему же нетронутым? – чуть обернулся Жуга. – Это же всё-таки мой дом. Я иногда ночую здесь. Храню кое-что. Бывает, снадобья готовлю. Яльмар, если приезжает, у меня гостит. Опять же, встречу есть где назначить… А вообще, ты прав, – неожиданно признал он, – я здесь стараюсь ничего не трогать. Сам же помнишь.

– Помню.

Помолчали. В обоих этот дом пробуждал слишком много воспоминаний. Когда же Золтан вновь заговорил, речь пошла совсем о другом.

– Кто он?

Травник обернулся на уснувшего мальчишку.

– Фриц. – Он на мгновение нахмурился. – Не знаю, как фамилия. Должно быть, что-то вроде «Брюннер» или «Бреннер». Он из Гаммельна.

– Ты его в самом деле знаешь или это он себе вообразил?

Травник хрустнул пальцами. Подбросил дров в камин.

– Была одна история, я тебе не рассказывал. Лет десять назад. Помнишь, мы с тобой впервые встретились? Я тогда ещё возился с драупниром. Так вот, ещё до этого я завернул однажды в Гаммельн…

– А, каша…

– К дьяволу кашу, я про крыс. Там были дети, двое мальчишек и девчонка. Я тогда был молодой, горячий, не разобрался, что к чему, взял да и вытащил всех крыс из города. А оказалось, это они их растравляли, эти трое.

– Как так? – опешил Золтан.

– Да вот так, – беззлобно огрызнулся травник. – Чуть-чуть таланта, игры-шмыгры, заговорки всякие, считалки, присказки, страшилки детские… Ну вот и доигрались. А потом, наверное, понравилось им, что ли… Знаешь, – он повертел бутылку в руках, сделал большой глоток и передал её Золтану. – Знаешь, они, по-моему, и сами толком не соображали, что творят. Думали, наверное, что это им снится. Я, честно говоря, совсем про них забыл: лет-то сколько прошло…

– Они, что же, умели колдовать?

– Не поодиночке, но втроём. Я никогда – ни до, ни после – не слыхал ни о чём подобном. Мальчишки оба и впрямь как будто колдовали, не осознанно, а так, стихийно. А вот девчонка… Хм.

Он нахмурился, умолк и вновь уставился в огонь, сцепив пальцы в замок.

Золтан разломил лепёшку, открутил у курицы ногу и принялся жевать, время от времени прихлёбывая из бутылки.

– Так, значит, ты его всё-таки не помнишь, – сказал он, утолив первый голод.

– Трудно сказать. А ты вот: много ли ты сам сумеешь вспомнить детских лиц? Особенно тех, которые видел десять лет назад? Так и я. Это что-то как огонь или текущая вода. Сегодня помню, завтра не узнал. Впрочем, этого я, кажется, и впрямь могу узнать: он уже тогда был коротышкой.

– Фриц?

– Да… Фридрих. Коротышка Фриц. Девчонку звали Магда. Да, кажется, Магда. Вот третьего не помню. Помню только, будто он заикался. Но и всё.

– Да, – Золтан бросил на пол плащ, а сверху одеяло, опустился рядом с травником, уселся поудобнее и протянул ноги к огню. – Надо же, как всё обернулось… Ты что, и впрямь возьмёшь его в ученики?

– Придётся, – он вздохнул. Взъерошил волосы. – Золтан, я не знаю. Мне кажется, я не готов. Поговорить бы с ним… Как-то это всё не вовремя. Лет сколько-то назад я пробовал взять одного парня в обучение. Ты помнишь, чем всё кончилось.

– Тил?

– Угу.

– Как не помнить! Кстати, где он?

Травник пожал плечами:

– Я не знаю, я его давно не видел. Ходит где-то, бедокурит. То и дело слышу о нём то там, то сям. То ли правду, то ли выдумки.

– Молчал бы уж. Ты сам – наполовину выдумка.

– Дурак.

– Ехидна.

Они схватили друг друга за загривки, стукнулись лбами и тихо засмеялись.

Вино делало своё дело. Травником овладело странное настроение. Старый дом как будто помог повернуть время вспять. Жуга усмехнулся: «Повернуть время на время». Всё равно что реку отвести саму в себя, чтоб текла по кругу. Конечно, не бывает, но…

Он огляделся. Снова ожили в памяти тогдашний Яльмар и Гертруда, Рик и Телли, вернулось то время, когда он решил обосноваться в городе. Показалось даже, что старик Рудольф материализовался в кресле вместо спящего мальчишки. Когда-то он считал те годы несчастливыми, теперь он временами даже тосковал о них. Зимняя полночь исчезла, осталась за стенами дома. Ему вдруг стало на всё наплевать.

– У тебя там только одна бутылка?

– Нет. А что?

– Доставай.

Когда количество пустых сосудов на столе увеличилось до четырёх, заботы нынешнего дня куда-то отступили, а все темы разговоров перемешались. Собеседники теперь говорили каждый о своём, нередко – разом, перебивая друг друга бесконечными «А помнишь…», одновременно шикали, когда повышали голоса, запоздало вспоминая о спящем мальчишке. Тот, однако, так и не проснулся. Огонь в камине жизнерадостно потрескивал. Сапоги у Золтана просохли, он стянул их и теперь сидел босиком, грел замёрзшие ноги.

– Стоп, – наконец сказал себе и Золтану Жуга, поймав себя на том, что пытается открутить последнюю ножку у последней половинки последней курицы. – Стоп, Золтан. Хватит. Славно посидели, но надо и мальчишке что-нибудь оставить. Сколько времени?

Как будто отвечая на его вопрос, часы на ратуше пробили два раза.

– Нам скоро выходить. Наверху есть кровать. Будет лучше, если мы чуток поспим.

– Дело, – буркнул Золтан, вытянулся на скамейке и принялся разворачивать одеяло. – Только к шайтану кровать. Я лучше здесь вздремну, на лавочке. Не возражаешь?

– Как угодно. Но предупреждаю: камин погаснет, будет холодно.

– Я подброшу.

Жуга поколебался.

– Тогда я тоже, пожалуй, лягу здесь. А то мало ли что…

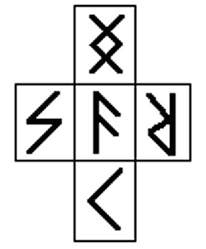

Несмотря на вино и усталость, Золтан некоторое время просто лежал, задумчиво разглядывая край каминной полки, изрезанный ножом, пока постепенно не сообразил, что эти желобки и бороздки складываются во вполне опознаваемые знаки. Выглядело это так:

– Что это? – спросил он.

– Где? – уже совсем было заснувший, травник поднял голову. Волосы его выглядели так, будто он их не расчёсывал лет десять.

– Вон, на каминной полке. Вырезано.

– А, руны… – Жуга зевнул. – Не обращай внимания: это Яльмар вырезал по пьяни, когда последний раз ко мне заезжал.

– И что там написано?

– Это не имеет смысла. Просто пожелание. Магическая формула. Что-то вроде: «Олав я зовусь и этими рунами творю волшбу на счастье».

Золтан снова вгляделся в каминную надпись.

– Какие-то они… запачканные, что ли…

– Кровь, – простодушно пояснил травник и повернулся на другой бок.

Некоторое время Золтан молчал.

– Не считаешь, что в наше время опасно иметь дома такие вещи? – спросил он наконец. – Тебя могут обвинить в ереси.

– В наше время в ереси можно обвинить вообще кого угодно и за что угодно, – с пьяным равнодушием забубнил Жуга из-под одеяла. – А руны, если хочешь знать, вырезают даже в церквях, на купелях. Сам видел.

– Ты так серьёзно к этому относишься и в то же время даже не знаешь точно, что у тебя написано дома на камине.

– Золтан, перестань, – раздражённо отозвался травник. – Какая, к лешему, серьёзность? Какая разница, что там написано, если это друг писал, на счастье и от чистого сердца? Ничего там нет особенного. Я не умею составлять такие заклятия, Герта не успела меня этому обучить. Я умею только гадать, и то не очень.

– Астрология, гороскопия, туё-моё с бандурой… – пробурчал Золтан. – Никогда не мог понять всю эту чушь. Слушай, – он сел, – а не разбросить ли тебе их сейчас, раз тебе трудно посмотреть, что будет?

– Зачем?

– Просто так. Интересно.

Травник помолчал. Потом тоже встал, отбросил одеяло и потянул к себе рюкзак. Покопался в его недрах и извлёк на свет гадательный мешочек с рунами из кости. Было слышно, как они там внутри мягко постукивают.

– Предупреждаю, – сказал Жуга, развязывая стягивающую горловину мешочка кожаную тесёмку, – я сейчас не в состоянии нормально что-либо истолковать. Что выпадет, то выпадет.

– Ничего. Насколько я понял, у викингов в обычае возиться с ними под хмельком.

– Как скажешь. – Жуга встряхнул мешочек и усмехнулся. – Странно… – прошёлся пятернёй по волосам. – Волнуюсь, как невеста перед первой ночью. С чего бы, а?

– Тяни, тяни, – подбодрил его Золтан, – не увиливай.

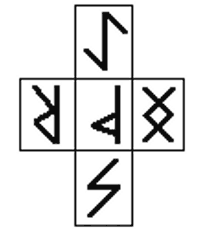

Травник запустил ладонь в мешочек, и первая костяшка легла на стол. Золтан молча и заинтересованно следил за происходящим.

Четыре руны из пяти легли вниз лицом. Пятая, Ing, легла в открытую, но это было всё равно, поскольку выглядела она одинаково, что прямая, что обратная.

– Хороший признак, – как бы между делом произнёс Жуга и принялся их переворачивать.

Первой была Raido. Перевёрнутая.

– Дорога, – медленно сказал Жуга, задумчиво теребя рыжую бороду. – Тяжёлый путь. Какие-то препятствия. Возможно, некий ритуал для продвижения.

– Кого? Куда?

– Не знаю. Это, можно сказать, уже прошлое. Во всяком разе, это знак того, что выжидать было опасно.

Второй открылась Ansuz. Прямая.

– Четвёртая руна, – произнёс травник. – Бог. А может, дикий гон.

– Преследование?

– Гм… – Жуга побарабанил пальцами по столу. – Что за бред! При чём тут бог?

– Быть может, это означает долгую дорогу к богу?

– С таким же успехом это может означать долгое и трудное бегство от охотников.

– Не исключено… Давай посмотрим, что дальше.

Дальше была Sowulo.

Всё равно какая.

– Н-ну, – протянул разочарованно Жуга, – это уже совсем неинтересно.

– А что это?

– Sowulo. Руна солнца, молнии, перерождения и всякого такого прочего. Обычно это истолковывают как успех или прорыв, который должен произойти. Такая, знаешь ли, трансформация, из грязи в князи. В общем, ерунда всё это. Не надо было раскладывать спьяну.

И травник протянул ладонь, чтобы смешать костяшки.

– Погоди, – остановил его Хагг, – две руны ещё остались.

– Что толку с них? Это помощь и препятствие. Был бы хоть какой-то смысл, а так…

– И всё же посмотри и их. Мало ли что.

Жуга пожал плечами и послушался.

Там, откуда должно ждать намёка на источник помощи, лежал тот самый Ing, уже открытый. Советом, что должно быть принято, как оно есть, лежала Kaun. Прямая. Руны теперь были открыты, и расклад приобрёл следующий вид:

– Ing или Inguz – это титул Фрейра, – пояснил Жуга. – Руна силы. Готовности.

– Что это значит?

– Ничего не значит. Самая бессмысленная руна. Это значит, что уповать мы можем только на бога или на какого-то героя. В переносном смысле – если мы хотим что-то завершить, то надо отдать этому начинанию все силы. М-м… хотя, постой, – он щёлкнул пальцами, – я, кажется, ещё припоминаю: считается ещё, что Inguz – руна воплощения внутреннего огня и плодородия.

– Жениться тебе надо, парень.

– Я ещё не сумасшедший. И вообще, что за намёки?

– Ладно. Замяли. Так, а что в препятствии?

– Kaun. Факел.

– Это плохо?

– Как сказать… Это огонь, каков он есть. Ещё обозначает рану, горе… Или близость. Это слишком многогранно, чтобы можно было полностью истолковать. Когда ворожат, её вообще используют с крайней осторожностью.

– Но вон же на камине Яльмар её написал, и ни-чего.

– Так то камин. Чего ему плохого от огня-то сделается?

– А это не может быть костром?

Пламя в камине погасло довольно давно, но кажется, только сейчас, при этих словах Золтана, в доме по-настоящему повеяло холодком.

– Может, – неохотно признал травник. – Ну что ты за человек такой, а? Всё тебя на какую-то гадость тянет! То погоня, то костёр. Если так рассуждать, можно истолковать вообще что угодно. Незачем было тогда и гадать, если у тебя только это на уме. И потом, если костёр, при чём тут удача, бог, успех? Я ж говорю – бестолковый расклад.

Они помолчали.

– Можно выбросить ещё одну, – неуверенно предложил Жуга. – Я иногда так делаю, когда расклад не очень ясный. Как бы спрашиваю, что, мол, всё это значит целиком.

– И что, помогает?

Травник пожал плечами:

– Иногда помогает.

– Тогда выбрасывай.

Жуга встряхнул мешок и выложил на стол последнюю костяшку: Uruz.

Прямая.

Жуга облизал пересохшие губы, потянулся за бутылкой, но на полпути обнаружил, что та пуста, и отставил её в сторону.

– Это тур, – сказал он. – Корова Аудумла. Обретение формы. – Он посмотрел на Золтана, как тому показалось, с растерянностью. – Она мне уже выпадала в прошлый раз, но тогда… Золтан, я не знаю, что это может означать применительно к нам.

– А само по себе?

– Само по себе… Гм. Само по себе это значит, что в жизнь вмешалась какая-то скрытая сила. Её не видно, но она готовит все грядущие события, и, как ты ни крутись, всё равно будет так, как она решит. В общем, ей бесполезно препятствовать.

– Что за сила? Судьба?

– Золтан, ну ты даёшь! Я-то откуда знаю? – с этими словами травник сгрёб костяшки обратно в мешочек, завязал его и спрятал в сумку.

– А Яльмар тебе разве не рассказывал?

– Яльмар, когда дарил, сказал мне только их названия и значения, а здесь важнее толкование…

Часы на ратуше пробили четыре, и тут же, словно только этого и дожидались, дверь содрогнулась от гулких ударов.

– Откройте! – закричал снаружи чей-то грубый голос. – Именем закона и короля приказываю открыть дверь!

– Амба, парень, – на удивление спокойным голосом сказал Золтан, достал из ножен под одеждой кривой албанский баделер и проверил пальцем остроту клинка. – Всё-таки нас выследили… Ну-ка, помоги.

Они вскочили и со скрежетом придвинули к двери тяжёлый стол, потом принялись наваливать на него всё, что было в комнате. Снаружи на минуту смолкли, видимо, совещаясь, потом послышалось хриплое: «К чёрту дверь! Ох, простите, святой отец… Шевелитесь, бездельники, в бога-душу мать и тысячу проклятий!» – после чего дверь сотряс новый гулкий удар чего-то тяжёлого.

– Что это?!

Оба оглянулись. Фриц проснулся и теперь таращился то на них, то на двери.

– Ничего, – спокойно отозвался травник. – Это нас арестовывать пришли.

Золтан тревожно и с недоумением взглянул на него, опасаясь, уж не сошёл ли тот с ума. Травник же, как ни в чём не бывало, встал и направился к окну. В этом месте из ставни выпал сучок размером с крупную монету. Жуга приник к отверстию одним глазом, другим некоторое время сосредоточенно разглядывал открывшуюся взору картину, потом повернулся к Золтану.

– Так значит, – сказал он, – это и есть те самые стражники с монахами, о которых ты мне говорил?

Снаружи было темно. Свет редких факелов не освещал ни лиц, ни зданий. Только травник мог там что-то разглядеть.

– Ты что, издеваешься? Не воры же кричат: «Откройте именем короля!» Им ничего не стоило узнать, где ты живёшь: в этом квартале тебя знают слишком хорошо, чтобы забыть, а их слишком боятся, чтобы не ответить. Шайтан… Что же делать? – он взглянул на Фрица. – Будь мы с тобой вдвоём, можно было бы попробовать прорваться, но с мальчишкой… Я ж тебя не зря вчера про безопасность спрашивал!

– А я не зря отвечал, – спокойным голосом сказал Жуга.

Теперь и Золтан заметил, что дверь дома, как она ни содрогалась, как ни трещала от наносимых ударов, даже не думала уступать. Петли всё так же крепко сидели в каменной кладке, а засов, на вид довольно хлипкий, даже не подумал хоть сколько-нибудь согнуться.

Снаружи, видимо, тоже это заметили и прекратили штурм, решив посовещаться. Послышались голоса. «Mañana?» – предложил негромко один из них. Другой выругался. Кто-то просунул под ставни лезвие ножа, поскрежетал о каменную кладку и отступил ни с чем. Фриц, покинувший своё убежище в кресле, теперь вертелся у обоих друзей под ногами и пытался допрыгнуть до глазка, в который чуть раньше выглядывал травник. Хагг прикрикнул на него, и мальчуган с видимым неудовольствием отошёл. Казалось, происходящее вызвало в нём скорее интерес, чем страх.

– Сейчас они примутся за окна, – прокомментировал Золтан. – Или принесут какое-нибудь бревно… если уже не принесли.

– Это им не поможет, разве что стёкла побьют. Здесь даже не заклятие. Ты помнишь тот щит? Я же говорил тебе: чем больше они будут бить, молиться или колдовать, тем сильнее дом будет сопротивляться любому воздействию. Сюда никто не войдёт.

– А как насчёт выйти? Они обложат нас соломой и сожгут, как каплунов, ты об этом подумал?

– Подумал. Только и они не такие дураки, чтобы рискнуть поджечь полгорода.

– Тогда они здесь будут караулить день и ночь, пока мы не вылезем сами. Что ты на это скажешь? У тебя здесь что, еды, как в замке, на два месяца? Или подземный ход прокопан?

Жуга не ответил.

– Чего молчишь?

– Дай мне час, Золтан, – сказал он наконец. – Дай мне час, и я что-нибудь придумаю.

– А если не придумаешь?

Жуга перевёл взгляд на Золтана, и тот почему-то вздрогнул.

– Тогда, – размеренно сказал он, – они все у меня попляшут. Какое сегодня число?

– Седьмое декабря… – растерянно ответил Золтан. – А что?

Травник улыбнулся.

– Очень хорошо.

* * *

По мере того как продвигался травников рассказ, сам травник шёл всё медленней, пока наконец совсем не остановился. Отвернулся, тронул ветку дерева, но не сорвал её, а только погладил. Лёгкий снег посыпался на них обоих, словно лунная пыльца, пушистый, колкий, серебристый. Ялка не решалась заговорить и поэтому просто стояла, глядя то на травника, то в сторону горняцкой хижины. Уходя, она там погасила свет, теперь же узкое окошко тусклой зеленью светило в темноте. Там кто-то был, мальчишка или Золтан. Следы тянулись в обе стороны двумя неровными цепочками по снегу, словно чаши, полные искристой черноты. «Наверное, мы вскорости протопчем здесь тропинку, – подумала она и посмотрела на луну, сиявшую сквозь ветви дерева, как сквозь ажурную корону. – Такую как бы тропинку в снегу. От дома до поляны. Оказывается, нас очень много ходит здесь. Я, Карел, Зухель, высокий, Лис… Как странно, – я почему-то не могу звать его Лисом… у меня язык не поворачивается…»

Ногам было холодно. Разгорячённое безумным танцем тело быстро остывало.

– Ты, наверное, мёрзнешь, – словно угадав её мысли, сказал травник, стащил свой рыжий плащ и набросил его девушке на плечи. – Ну-ка, завязывай ботинки и пойдём скорей: сдаётся мне, мы зря остановились.

– Наверное, не надо, – робко попыталась возра-зить она, поводя плечами – верблюжий волос кололся даже сквозь рубашку. – Ты же сам замёрзнешь…

– За меня не беспокойся. Один человек, – тут травник криво улыбнулся, – научил меня, как обращаться с холодом… Так что не волнуйся: я до дома доживу. А вот ты недели не прошло, как встала с постели.

– Неделя уже прошла, – возразила Ялка. – И потом, меня же высокий вылечил. Да и что со мною сделается за десять минут?

– Десять минут? – травник с очень странной интонацией повторил её последние слова и покачал головой. – А ты сильнее, чем я думал… Знаешь, я очень за тебя боялся.

Творилось что-то непонятное. Ялка чувствовала себя совершенно сбитой с толку.

– Почему? – спросила она. – Разве мне нельзя было их видеть?

– Смотреть на майя не опасно, их на самом деле как бы нет. Но вот плясать с ними – опаснее опасного. Десять минут… – вновь повторил он и умолк на целую минуту, пристально вглядываясь ей в глаза, прежде чем продолжить.

– Ты танцевала семь часов, – сказал он наконец. – Точнее, семь с половиной. Оглядись. Уже светает.

Семь часов!

Девушка была настолько ошарашена, что послушно огляделась и в самом деле обнаружила, что звёзды стали тусклыми, а небо на востоке посветлело.

– И всё это время… – сказала она и запнулась.

– Да. Любой другой давно бы рухнул замертво. Майя и в самом деле полюбили тебя.

Он двинулся дальше, и Ялка бегом поспешила за ним. Догнала и пристроилась в спину – тропинка была слишком узкой для двоих. Девушка шла и смотрела на травника с совершенно новым чувством.

Она-то танцевала. Пусть даже семь часов, но танцевала. Двигалась. Грелась.

А он играл и сидел на снегу.

Некоторое время шли в молчании. Свежевыпавший снег громко хрустел под ногами.

– Почему ты перестал рассказывать? – нарушила молчание Ялка. – Ты больше не хочешь со мной говорить?

– Нет, не поэтому.

– Я понимаю, – Ялка опустила взгляд. – Я ведь не глупая, я всё понимаю. Ты ждал ученика. И ты подумал, что это я пришла, чтобы учиться у тебя. И всё гадал – я или не я. А теперь, когда к тебе пришёл настоящий ученик, я стала не нужна. Ты ведь это хотел сказать?

– Нет, – ответил тот, – не это.

– Я ничего не умею и ничего не могу. У меня нет колдовского таланта. Я даже забыла, о чём я хотела спросить у тебя, пока шла. Я… я уйду сразу, как только смогу.

Она умолкла и закусила губу, сдерживая слёзы.

Не помогло.

– Это не важно, – мягко сказал травник, останавливаясь и оборачиваясь. – Совсем не важно. Мастер обязан быть в ответе за всех, кто к нему приходит. Кто к кому пришёл, это тот ещё вопрос. А твой талант в другом… совсем в другом. Если хочешь уйти – уходи. Но я тебя не прогоню. Нипочём не прогоню.

Ялка повернулась к травнику лицом.

– Лис… – через силу вымолвила она.

– Что?

– Скажи… как тебя звали мать с отцом?

– Я не знаю, кто были мои родители. Я их не помню. Меня вырастил дед.

– Родной?

– Что? А. Не знаю. Нет. Наверное, нет. А почему ты спрашиваешь?

– Я не хочу звать тебя… так. Как тебя зовут друзья?

– Жуга.

– Как странно… Это что-то значит?

– Ничего не значит.

– Мне не нравится. Уж лучше в самом деле Лис… Ой, нет, – она задумалась опять, – так тоже плохо…

Травник криво усмехнулся.

– Я и сам не в восторге. Но придётся выбирать.

* * *

– Всю курицу не ешь.

Фриц кивнул, послушно положил недоеденный кусок обратно на тарелку и вытер руки о рубаху. Он и так уже почти насытился, а на столе ещё оставалось немало другой еды: хлеб, сыр, морковка. В котелке над огнём закипал душистый чай на травах. Дом согрелся и теперь не казался таким безжизненным, как вчера. В щелях между ставнями мелькали блики факелов. Снаружи было тихо. Примерно с четверть часа тому назад произошла очередная неудачная попытка взять дом приступом, после чего гвардейцы отступили и опять принялись совещаться. Почему-то Фриц нисколечко их не боялся и даже с некоторым удивлением вспоминал, как у него стыла кровь на постоялом дворе, когда туда заявились монах и солдаты. Присутствие Лиса действовало на него успокаивающе: обещаниям травника он верил.

Сразу после разговора с Золтаном Жуга сделался сосредоточен и деловит. Он то подолгу замирал на месте, то принимался мерить комнату шагами, размышляя, тёр виски и гулкими глотками пил воду из кувшина. Потом мимоходом рассеянно бросил мальчишке ту самую фразу насчёт курицы, ушёл наверх в большую кладовую и развил деятельность.

Кладовая оказалась интереснейшим местом. Фрицу удалось заглянуть туда одним глазком, когда травник снял с неё замок, но внутрь его не пустили и прогнали вниз, решительно, но мягко, как излишне любопытного котёнка. Он подчинился, но всё же успел разглядеть гору самых невероятных вещей, без всякого порядка разложенных по полкам там и сям. Полки были огромные, старые, неструганой сосны, в четыре этажа, до самого потолка, протиснуться между ними взрослый человек мог только боком.

Травник что-то с шумом разгребал, передвигал и через полчаса спустился, неся целый ворох самых странных вещей. Тут были: флейта из чего-то странного, похожего на кость, только чёрная, помятый и обшарпанный поднос, такая же помятая оловянная кружка и странной формы подсвечник, похожий не то на сплетение лоз, не то на кастет. Ещё была большая толстая свеча, какой-то ремешок и что-то меховое и бесформенное. Последний предмет Фриц опознал не сразу: то была мюзета – маленькая французская волынка, запылённая и основательно траченная молью. Зачем она понадобилась травнику, оставалось гадать. Мех на ней пожелтел от времени, дудочки и трубочки потрескались. Травник повертел её в руках, придирчиво осмотрел со всех сторон, покачал головой и попытался надуть. Послышались сипение и хрип – воздух уходил сквозь многочисленные прорехи, но Жуга всё дул и дул, покраснев и выпучив глаза, пока дом, наконец, не огласился визгливым хриплым воем. Назвать его музыкой язык не поворачивался. Фриц сморщился, присел и зажал ладонями уши: в замкнутом помещении издаваемые волынкой звуки казались невыносимо громкими.

– Нет, так дело не пойдёт, – недовольно бросил травник, вновь ушёл наверх, пошарил на полках и вскоре вернулся, неся большущую сапожную иглу и два клубка дратвы – один смолёный, другой нет.

От сатанинского рёва за дверью слегка онемели – на минуту-другую тишина там воцарилась абсолютная. Потом кто-то снова выругался по-испански, по-французски, а затем, наверное для страховки, ещё и по-немецки, витиевато и раскатисто. Кто-то сбивчиво забормотал молитву. Золтан застонал и стиснул зубы.

– Жуга, что ты делаешь, ты с ума сошёл! – воскликнул он (травник словно его не услышал). – Теперь они от нас не отстанут. На кой тебе сдался этот старый бурдон?! Лучше бы уж мы попробовали пробиться силой, вернее бы было. Их там всего пятеро или шестеро.

– Восемь, считая мальчишку, – рассеянно ответил тот, вдевая нитку в иголку. – Толпа не в счёт.

– А? Ну, пусть даже так. Но ты же один троих стоишь, даже без оружия!

Жуга поднял голову. Взгляд его синих глаз был полон непонятной грусти.

– Я и без того слишком много убивал, Золтан, – тихо сказал он. – Убить всегда проще. И к этому привыкаешь. Если ты начал убивать, потом очень сложно остановиться. Я остановился. Не заставляй меня снова браться за оружие. Я слишком долго слушался тебя. Позволь мне теперь решать самому.

Золтан ещё поворчал, больше для виду, чем из недовольства, потом умолк – спорить с травником в его теперешнем состоянии было бесполезно. Жуга тем временем устроился в кресле поближе к огню и принялся штопать разошедшиеся швы на кожаном мешке. Мюзета лежала у него на коленях, как бесформенный мохнатый зверь, и раз от разу тяжело вздыхала, если травник на неё наваливался. Было в ней что-то этакое, чересчур реальное, живое и до жути неприятное. Временами Золтану казалось, что она смотрит на него чёрными глазками своих трубок, будто говоря: «Э, вон ты где, голубчик!», и тогда он торопливо отводил взгляд.

В дверь снова застучали – требовательно, хоть и без усилий. Видимо, гудение кого-то здорово обеспокоило и даже испугало.

– Эй, открывай! – гаркнули за дверью. – Мы знаем, что ты здесь, проклятый колдун! Я начальник сторожевой башни Мартин Киппер из Гаммельна. У меня здесь пять… Гм! У меня здесь взвод солдат и его преподобие отец-инквизитор. У него хартия с круглой печатью о твоём взятии под стражу, слышишь, ты? Именем Его величества короля Филиппа, государя испанского, приказываю тебе немедленно открыть!

– Погодите, сын мой, – послышался мягкий, вкрадчивый голос с испанским акцентом. – Дайте я с ним сам поговорю.

– Только не подходите близко к двери, святой отец, – пробурчал десятник, – а то ещё как саданёт через неё из аркебузы прямо в вас… От этих гёзов всего можно ожидать.

Жуга с интересом поднял голову.

– Это что-то новенькое, – пробормотал он, не переставая орудовать иглой. – Уж не тот ли это монах, о котором ты мне говорил, а?

Он вопросительно взглянул на Золтана. Тот пожал плечами. Ничего не ответил.

– Ты слышишь меня? – позвал этот новый голос из-за двери. – Ты, Жуга по прозвищу Лис? Я знаю, что ты здесь и что ты меня слышишь. Я брат Себастьян, монах святого ордена братьев-проповедников, и я представляю здесь власть его святейшества Папы Римского и святую инквизицию. Jussu regis я требую, чтобы ты открыл дверь и добровольно сдался нам на милость Божию и короля.

Травник завязал узелок, откусил свисающую нитку и выплюнул её в огонь. Смола вспыхнула. Жуга вытер губы рукавом, критически осмотрел и подёргал готовый шов, кивнул и начал новый.

– Не открою, – громко и ясно сказал он (Золтан выругался). – Я законопослушный гражданин и житель города, – продолжил травник. – И я плачу налоги магистрату не затем, чтоб всякие мерзавцы врывались в мой дом. И потом, ты говоришь, что ты священник. Но откуда мне знать, взаправду ты монах или только сказался мне таким?

– А ты открой дверь, вот сам и убедишься.

– Нет, господин хороший, не открою. Нипочём.

– Почему же?

– Не хочу. Я в городе, и я тебе не серв. Имею право.

– Но это же нелепо! – кажется, монах за дверью неподдельно изумился. – Я слышу голос учёного человека, ты же не простолюдин, ты должен понимать: дом окружён людьми, мы уже вызвали городскую стражу, уйти у вас не получится!

– Человек всегда имеет возможность уйти.

– Имей в виду: сейчас нам принесут бревно. Будет лучше, если ты откроешь дверь и сдашься сам на милость Божию, чем если мы её сломаем.

– Virtus ariete forlior, – сказал Жуга.

Возникла пауза.

– Почему ты так упрямишься? – тихо спросил голос за дверью.

– Видишь ли, монах, – сказал Жуга, – я не доверяю людям, которые во имя каких-то высоких убеждений грабят, жгут и убивают. Если вы творите правое дело, почему неправыми средствами?

– Все эти слова – всего лишь софистика. Здесь неподходящее время и место для философского диспута, Лис.

– О да! – в голосе травника послышалась неприкрытая насмешка. – И я даже знаю, где бы ты хотел его продолжить… Как, ты сказал, твоё имя?

– Меня зовут Себастьян.

– Ты иезуит?

– Доминиканец.

– Пёс Господень, – тихо, будто про себя отметил травник; голос его едва заметно дрогнул. – Так вот, монах, – продолжил он уже громче. – Бог – это совсем не то, что ты думаешь. Святым отцом зовёшься ты, брат Себастьян, но в тебе нет ничего святого. Злом нельзя творить добро, как нельзя мучить ребёнка. Для меня добро – это добро и ни что иное прочее. Неправое дело творят только неправые люди. Ты творишь зло во имя Божие. Так почему я должен тебе верить? «Discedite a me, qui operamini iniquitatem».

– Кто ты такой, ничтожный, чтобы судить Его дела? – возразил голос за дверью. – Бо сказано: «Quia quod hominibus altum est abominatio est ante Deum» и ещё: «Eice primum trabem de oculo tuo».

– «Non potest arbor bona fructus malos facere neque, arbor mala fructus bonos facere», – мгновенно отозвался травник. – «A fructibus eorum cognoscetis eos». Плоды твоих трудов, монах, висят по всей стране.

Пальцы его двигались с лихорадочной быстротой, иголка так и мелькала в руках; он уже несколько раз глубоко укололся, меховое брюхо волынки покрыли кровавые пятна. Это было странно и нелепо, всё, что сейчас происходило: дом, Жуга, латающий волынку, голоса солдат за дверью… Травник словно нарочно дразнил гусей и всё глубже увязал в этой ужасающей полемике. Он словно бы принял какое-то решение, для него очень важное, и теперь с твердолобостью горца двигался к этой неведомой цели. Ход мыслей Золтана не поспевал за ним; зачем Жуга всё это делает, было ему совершенно непонятно. Однако отвертеться им троим теперь не удалось бы при всём желании.

А впрочем, подумалось ему, так и так не удалось бы.

– Кто имеет уши слышать, да слышит, – продолжил свои увещевания брат Себастьян. – Я вижу, ты знаком с Писанием. Тогда ты понимаешь, что сам вынуждаешь меня идти на жестокость. «Quare loquellam meam non cognoscitis?» – вопрошал иудеев Иисус, и отвечал же им так: «Quia non potestis audire sermonem». Если человек стал глух душой ко слову Божию, то что могу поделать я? Ведь сказано: «Si autem dixerit malus servus ille in corde suo: «Moram facit dominus meus venire», et coeperit percutere conservos suos manducet autem, et bibat cum ebriis, veniet dominus servi illius in die qua non sperat, et hora qua ignorat, et dividet eum partemque eius ponet cum hypocritis illic erit fletus et stridor dentium».

– Это только вы видите в своей пастве рабов, а вовсе не бог, священник, – ответил на это Лис. – Он звал своих прихожан, тех, кого он учил, друзьями: «Iam non dico vos servos quia servus, nescit quid facit dominus eius, vos autem dixi amicos». Вы учитесь, так почему вы всё ещё рабы?

– Что же тогда свято для тебя, если не бог?

– Жизнь, – сказал Жуга, в который раз осматривая волынку. – А для тебя, похоже, смерть.

– Спасение души важнее смерти, – возразил ему монах. – Мы не просто пастыри, мы врачи, хирурги. Та боль, которой ты меня так попрекаешь, исцеляющая боль. Бо сказано: «Qui invenit animam, suam perdet illam, et qui perdiderit animam, suam propter me inveniet eam».

– Ну да, монах, ну да. А смерть важнее жизни. Ergo: чтобы спасти человека, надо прежде убить человека. Ты говоришь: «chirurgus sum», но за ножом хирурга следует выздоровление. А за твоим что?

– Мы врачуем души… – начал было монах.

– …и уничтожаете тела, – безжалостно закончил травник. – Не говори такие вещи лекарю, монах. Смерть это совсем не то, что ты о ней думаешь. Я знаю её слишком хорошо, я столько жизней вырвал из её клешней, что она меня уже, наверно, ненавидит. Убивая, ты никого не спасёшь. Себастьян?

– Что?

– Нам нипочём друг друга не переубедить. Твой бог это не мой бог. Тот бог, каким ты его себе представляешь, в моём понимании мой злейший враг.

За дверью долго молчали.

– Я не знал, что всё зашло так далеко, что ты так глубоко увяз в трясине зла, – сказал наконец отец Себастьян. Голос его был полон горечи. – Его величество король милостив. Ты ещё мог бы получить прощение.

– Я не слыхал ещё, чтобы король кого-нибудь простил, – отрывисто бросил травник. – Он слишком любит нас, простых фламандцев, чтобы просто так отказываться от наших денег и от нашего имущества. Да и вашему святому братству ведь тоже кое-что перепадёт, не так ли?

– Ты хуже мавра и иудея. Мне не придётся долго доказывать твою вину, несчастный еретик. Молись, чтобы тебя сожгли как можно скорее… Ломайте дверь.

На дверь, и без того сегодня пострадавшую, опять обрушились удары. Петли ощутимо поддались, даже стол немного сдвинулся. Похоже, нападавшие и в самом деле нашли бревно. Золтан с беспокойством снова покосился на Жугу.

– Она устоит? – спросил он.

– Не знаю, – травник покачал головой, прикрыл глаза и повёл перед собою открытой ладонью, будто ощупывал невидимую стену. Покачал головой: – Теперь уже не знаю. Похоже, щит оказался не так крепок, как я думал. Или…

Он опять сосредоточился и вновь пощупал воздух.

– Или – что? – переспросил его Хагг.

– Или мне кто-то мешает, – отрезал травник. – Кто-то ставит встречное заклятие. Но сейчас не об этом забота. Вино ещё осталось?

– Да, но при чём тут…

– Налей мне.

– В кружку?

– Ну не в поднос же!

– Шайтан тебя знает… – Золтан подчинился. – Дальше что?

– Дай сюда.

Из-за грохота им приходилось перекрикивать друг дружку. Фриц оказался между ними и теперь со всё возраставшим беспокойством ждал, что будет. Травник тем временем отложил заштопанную волынку. Зачем-то ему понадобилась тряпка. Он потянул к себе лежащий рядом свёрток мальчишки, подивился его тяжести, распеленал Вервольфа и повертел его в руках.

– Что тут у нас? – пробормотал он. – Стилет? – Он покосился на Фрица. Тот отвёл глаза. – Парень, ты что, собирался кого-то убить? Эй, погоди-ка… А клинок-то знакомый. Где я мог его видеть? Точно! – он хлопнул себя по лбу. – На том постоялом дворе! Значит, ты и был тем мальчишкой, которого они тогда поймали?

– Я, – Фриц не видел смысла отпираться. – Я в чулане сидел. Только я не убивал. Это Шнырь его ударил, а не я!

– Ладно, ладно, верю. А теперь сиди тихо и не мешай. Понял?

Он тронул пальцем лезвие, кивнул: «Сгодится», протёр как следует поднос и принялся царапать помятое олово. Остриё мизерикорда мерзостно заскрежетало. Фриц подлез было поближе, но Жуга подзатыльником отогнал его и погрозил кулаком. Дорисовал последнюю закорючку, затем установил на подносе подсвечник, а в подсвечнике свечу, зажёг их от камина и оставил стоять на столе. Сгрёб со стола остатки курицы, размял их в кулаке, как глину, натёр все дудочки волынки жиром, потом набрал в рот вина и обрызгал кожаный мешок со всех сторон. Эту процедуру он повторил несколько раз, пока вино не кончилось, а мех не намок так, что повис сосульками. Всё происходящее выглядело так, будто травник сошёл с ума. Золтан уже давно перестал понимать, что происходит, и целиком положился на травника, взяв на себя наблюдение за окнами и дверью.

Свеча на столе разгорелась и заплакала слезами плавленого воска, нацарапанные на подносе знаки стало заливать. Дверь уже еле держалась, Золтан то и дело с беспокойством на неё оглядывался. Похоже, травник был прав: либо заклятие старого щита и впрямь ослабело от времени, либо кто-то его разрушал.

– Золтан, – позвал Жуга, поднимая на руки волынку. – Золтан, мать твою!.. Спрячь кинжал и слушай меня. Убирай стол.

– Они же выбьют дверь!

– Тем лучше. – Травник пнул котелок, и чай залил огонь. – Так… Как только я начну играть, сразу идите за мной! Ты слышишь, Фриц?

– Слышу, – отозвался тот. – А зачем?

– Делай, что говорю! Ни на кого не смотрите, лучше глядите вниз, себе под ноги. Не думайте ни о чём и никого не трогайте… – Жуга посмотрел на растерянные физиономии Золтана и Фрица и в бессилии топнул ногой: – Яд и пламя! Ну я не знаю! Ну вообразите себе что-нибудь серое, что ли! Там слишком светло. Хагг! Присмотри за ним. Готовы?

– Нет! – вскричали оба.

– Начинаю!

Травник вскинул волынку, поймал губами мундштук и надул щёки. Поцарапанные лакированные дудочки рассыпались по его левому плечу неровным веером. Мокрый меховой мешок зашевелился.

Снаружи заругались, запыхтели, крикнули: «Наддай!», четыре пары ног затопали в разбег, затем раздался ещё один удар и дверь слетела с петель.

* * *

Своё дело Рутгер не то чтобы любил, но досконально знал и жертвы свои выслеживал, как зверь. Нередко это продолжалось месяцами. Он следил за ними днём и ночью, наблюдал за их работой и досугом, изучал все их привычки, все маршруты их прогулок и любимые места развлечений. Поджарый, холодноглазый, Рутгер и сам напоминал какого-то диковинного зверя в человеческом обличии. Но, как ни горячила кровь погоня или драка, как ни подгоняли время и заказчики, он всегда оставался расчётливым и осторожным. Наверное, именно поэтому он до сей поры был жив и слыл наёмником надёжным и удачливым. Однако никто не знал, что выше всех своих умений Рутгер почитал умение вовремя отступить и обождать. Поэтому когда мальчишка-побегушник сообщил, что травник объявился в «Синей Сойке» и сидит там уже час, он не стал спешить. От башни «Синей Сойки» в это время был только один путь – вниз по улице: ворота в городе давно позакрывали.

Прохожих было мало. К вечеру потеплело. Дым от каминов прижало к земле. На улицах Лисса царил полумрак: фонари зажигали чуть позже, по летней привычке. Рутгеру это было даже на руку. Падал снег, но в следах проступала вода. Стараясь держаться стен, где было погрязней и потемней, наёмник миновал два перекрёстка, чуть помедлил, выжидая, не идёт ли кто, и направился к постоялому двору у южной башни. Убивать сегодня он не собирался, просто шёл и размышлял. И тому было несколько причин.

Выполнить заказ средь гильдии убийц всегда считалось делом чести. Взять и не выполнить, конечно, не бесчестьем, но пятном на репутации определённо. За свою недолгую, но довольно бурную карьеру дуэлянта и бретёра Рутгеру ещё не доводилось сталкиваться с таким сложным случаем, когда ему пришлось отказаться от заказа. Этот грозил стать первым. Обычно он умел влезать в шкуру клиента, чтобы понять, где слабина, куда ударить.

Влезть в шкуру травника у Рутгера не получилось. Как ни пытался он понять мотив его действий, смысл его поступков, всё было тщетно: рыжеволосый знахарь оставался загадкой. А загадок он ужасно не любил. К тому же сложилось так, что вчера судьба подкинула ему ещё одну. Путь до башни «Синей Сойки» был неблизок, и память услужливо оживила события прошлого дня.

Бликса отыскал арбалетчика, как и обещал. Вот только была одна загвоздка. Арбалетчик оказался девушкой. Точнее, женщиной лет двадцати пяти, но легче Рутгеру от этого не стало: ни тем, ни другим он никогда не доверял. Это спутало все карты.

Тем не менее на встречу с нею он пришёл.

В «Кислого монаха» и здоровые мужчины иногда побаивались заходить. Она же заявилась одна, притом нисколько не таясь. А это, как ни крути, наверное что-то значило. Оказалась она невысокая, с серыми глазами, на рутгеровский вкус довольно симпатичная, лобастенькая, но при этом вся какая-то нарочито невзрачная. И одевалась она так же неприметно, да к тому ж ещё в мужское платье. На ней был тёмно-синий, подбитый волосом камзол на шнурках поверх рубашки, мужские штаны, башмаки и длинный тёплый плащ с разрезами для рук, совершенно скрывавший и фигуру, и короткий хвостик золотистых стриженых волос. Издалека её вполне можно было принять за мальчишку-подростка. Глянешь на такого – и внимания не обратишь. Однако Рутгер был уверен, что в Лиссе он её ни разу не видал. Взгляд этих глаз, как будто навсегда оправленных в прищур прицела, упрямо оттопыренная нижняя губа – всё это трудно было бы забыть, разок увидев. Помимо прочего, у неё была странная для девушки привычка хрустеть пальцами, будто разминаясь перед дракой. Руки у неё и сами привлекали внимание – худые, жилистые, с загрубелыми подушечками, совершенно не женские. То были руки музыканта или лучника, привыкшего работать с тетивой; такие не могли принадлежать ни уличной девахе, ни изнеженной купеческой приданнице, ни белошвейке или прачке. Впрочем, и они скрывались под перчатками.

Перчатки, кстати, были очень хороши. Такие стоили недёшево.

Но всё это была шелуха. По правде говоря, единственным, что вызвало уважение Рутгера, был арбалет превосходной работы, который женщина перед началом разговора небрежно вынула из-под плаща и положила рядом на скамью. Но арбалет – всего лишь механизм, который сам по себе ничего не значит.

От выпивки воительница отказалась.

– Поговорим о деле, – с ходу начала она, когда Рутгер для проформы заказал вина и горячего молока. – Ты – Рутгер. Мне передали, что тебе нужен стрелок. Так?

– Так, – он смерил её оценивающим взглядом и кивнул. – Нужен, да. Только стрелок, а не застрельщица.

– Сомневаешься? – она прищурилась. – Не доверяешь?

Рутгер откинулся на спинку стула.

– А с чего я должен тебе верить? Я тебя не знаю. Девица с арбалетом. Ха! – он ухмыльнулся. – Может быть, в другом деле ты и хороша, но не в этом.

– Даже не мечтай, – голос арбалетчицы затвердел и полоснул, как бритвенная сталь, на полуслове срезав собеседника. – Полезешь с лапами, так пообедаешь стрелой… А ужинать будешь уже на небесах. Точней, в аду. Понял?

– О как… А уйти ты после этого отсюда сможешь? А?

– Смогу, – ехидно отозвалась та. – Я всё смогу. Меня когда-то звали Белой Стрелой. Это имя что-то говорит тебе или ты ещё совсем зелёный?

Рутгер промолчал. Имя говорило.

– Сколько человек? – тем временем осведомилась та.

– Один.

– С охраной?

– Без.

– Не понимаю, – арбалетчица нахмурилась. – Для чего понадобилась я? Он что, с оружием?

– Хуже. Он сам – оружие. На моих глазах он расправился с тремя людьми: ухлопал одного, покалечил другого, а третьему и вовсе сбил кукушку. Я мог бы справиться и сам, не будь за всем этим какой-то чертовщины. Он магик или малефик. Мне, в общем-то, плевать, лишь бы заказчик заплатил. Я не из тех, кто при первых звуках ворожбы бегут за папскими легатами. Но мне нужны гарантии.

– Так, – девушка подалась вперёд и недобро прищурилась. – Так… Кто он такой?

– Аптекарь. Травщик. Не из местных. Появляется наездами, в год раза три-четыре. Есть несколько мест, где его…

– Аптекарь? – перебила его она и, кажется, задумалась. – Вот как… Имени его ты, случаем, не знаешь?

– Нет. Никто не знает. Люди зовут его – Лис.

Перемена, произошедшая с девушкой, была разительной. Только что по-деловому сосредоточенная, она вскинулась и посмотрела на Рутгера так, что ему сделалось не по себе. На мгновение он почувствовал себя как под прицелом арбалета. Захолодело в затылке. Ощущение было неприятным и пугающе реальным.

– Кто заказчик? – сухо спросила она.

– Я не знаю.

– Кто заказчик?!

– Говорю тебе, не знаю! И нечего орать: он мне не представился. Если ты согласна, говори своё слово. Если нет, всё равно говори.

Воительница встала. Подобрала арбалет.

– Мне нужно кое-что узнать, – сказала она. – Кое-кого найти. Потом поговорим.

– Как мне тебя найти?

– Я сама тебя отыщу.

– Ты вот что, – Рутгер нахмурился. – Ты учти: заказчик требовал поторопиться.

– Ничего, – усмехнулась та, – если ему нужен тот, о ком я думаю, он подождёт.

Ни слова больше не сказав и даже не попрощавшись, она повернулась и вышла. Никто не заступил ей дорогу, не попытался потрепать по заду или отпустить вдогонку сальное словцо. Странную женщину с арбалетом здесь определённо знали, притом не с самой лучшей стороны. Рутгер в который раз почувствовал себя чужим в этом городе и выругался.

Молоко так и осталось нетронутым.

Равно как и вино: хмельного Рутгер не употреблял.

…К «Синей Сойке» он безнадёжно опоздал. Ни травника, ни тех, кто, по словам мальчишки, был сегодня с ним, там уже не было. Рутгера, впрочем, это не обеспокоило. Корчма была почти пуста, лишь за дальним столиком сидел над кружкой старикашка, известный всему городу под именем кузен Марсель. Никто не знал, кем он был до того, как состарился, и чей он был кузен, просто звали так: кузен Марсель и всё тут. Рутгер облюбовал местечко у камина с намерением как следует согреться и на сей раз изменил своим принципам, спросив горячего. Но отдохнуть ему не довелось. Завидев посетителя, кузен Марсель долго подслеповато моргал, пока не убедился, что это действительно Рутгер, после чего переместился к нему за стол. Рутгер не стал протестовать.

– Я што говорю-то, – зашамкал старикан, усаживаясь на соседнюю скамейку. – Шмотрю: ты или не ты. А потом шмотрю – вроде ты.

Рутгер не ответил. С четвёртой или пятой кружки старика Марселя пробивало на разговоры. Иногда от него можно было узнать что-нибудь интересное. Девушка-служанка как раз принесла стакан глинтвейна. Рутгер пригубил горячий напиток и стал греть руки о стакан.

– Шидишь? Ну, шиди, шиди. Шегодня день какой-то штранный, – пожаловался дед. – До тебя ждещь тоже два таких шидели. Я што говорю-то: двое, штало быть, ага… И вот шидит один у окошка, я шмотрю: вроде, Курт-шапожник шидит. Хотел подщешть, рашпить ш ним кружечку, потом шмотрю, а у меня как будто шлёжи потекли: дрожит вешь и менятьща штал. Шмотрю – не он! А глажа штарые, как шледует не вижу. Шмотрю – нет Курта! А шидит вмешто него другой, такой, жнаешь, рыжий. И што интерешно, я ведь только кружку пива пропуштил вщего… Три… Ага… А он вштал, перешёл и давай ш тем, вторым, ражговоры ражговоривать. Чаша два они шепталишь: шу-шу-шу, шу-шу-шу, Гишпания, Гишпания…

– Погоди, погоди, – нахмурился Рутгер. – Не пойму никак. Какой такой рыжий? Откуда он взялся?

– То-то и оно, што ниоткуда! – торжествующе подытожил Марсель. – Был шапожник щёрный, вроде Курта, а потом штал рыжий. Я што говорю-то: я же тоже думал, кто такие? Потом мальчишка объявилша, швечки штал гашить…

– Что-что? Свечки гасить?

– Ага. Шначала – жажигать, потом – гашить…

Разговор стал принимать интересное направление. Рутгер собирался ещё спросить, но в этот момент двери распахнулись и таверна наполнилась вооружёнными людьми. То были испанцы, все, кроме одного, в кирасах и при оружии. Начищенные платы их доспехов запотели от тепла, как зеркала, от алебард в корчме стало тесно. Старик Марсель надвинул шляпу на глаза, сполз на скамью и притворился спящим. Рутгер подобрался, но солдаты не обратили на него внимания. Все шестеро были взвинчены и пьяны от вина и нездорового азарта, непрерывно говорили, скалились и даже не сподобились присесть, лишь двое подошли к камину погреть руки. Молчание хранил только один из них; невысокий, белобрысый, он стоял посреди зала, вновь и вновь осматривался и беспокойно играл с отточенным мавританским кинжалом, даже в тепле не снимая перчаток. Марсель и Рутгер было привлекли его внимание, но очень ненадолго, что Рутгер воспринял с огромным облегчением – ссориться с испанцами не входило в его планы.

Через минуту со второго этажа, из комнат, спустились два монаха. Старший коротко отдал распоряжение, десятник отсалютовал, нарявкал на солдат на ломаном испанском пополам с немецкими ругательствами, и маленький отряд с топотом покинул «Синюю Сойку» и исчез, будто его и не было. Лишь талая вода, оставленная сапогами стражников, напоминала о визите. Мышиная физиономия служанки выглянула из-за занавески, убедилась, что все ушли, и спряталась обратно.

– Так-так, – пробормотал негромко Рутгер, – а ведь, сдаётся мне, что это те самые монахи, о которых мне рассказывали. Уж не за моим ли травщиком начали охоту папские собаки?

Он снова пригубил глинтвейн, поморщился, нахлобучил шляпу, запахнулся в плащ и двинулся за ними. Кузен Марсель мгновенно оживился, сел, потянул к себе оставленный стакан и принялся дохлёбывать остывающее вино.

Загадки продолжались. Загадки громоздились на загадки. Рутгер никогда не сомневался в том, что он делает. Если находятся заказчики, должны находиться и исполнители! Для него убийство было работой, иногда игрой. Но сейчас он совершенно неожиданно для себя стал задумываться: на той ли стороне он играет?

От башни «Синей Сойки» вниз, к реке вела единственная улица. Когда Рутгер шёл в таверну, разминуться с Лисом он никак не мог. А это значило, что произошло одно из двух: либо травник и его друзья ушли намного раньше, либо спрятались поблизости, в одном из домов.

Так оно и вышло. Все шестеро солдат и два монаха обнаружились на той же улице, у старого обшарпанного дома с запертыми ставнями. Дом был как дом – массивный, двухэтажный, довоенной постройки. Ни света лучика не пробивалось изнутри. Все пребывали в замешательстве, о чём-то оживлённо говорили по-испански, размахивали руками и то и дело указывали на дверь. Вся эта суета потихоньку стала привлекать внимание горожан: в окнах соседних домов замелькали бледные булки любопытных физиономий. Двое-трое припозднившихся прохожих задержались посмотреть, как будут развиваться события, опасаясь, впрочем, подходить близко. Рутгер про себя порадовался столь удачному стечению обстоятельств, прислонился к столбу и приготовился ждать.

Монахи между тем не торопились. Караул испанцев разделился пополам, три человека двинулись в таверну, три остались у дверей. Штурмовать дом они, похоже, пока не собирались. Не прошло и часа, как первые трое вернулись, а вторые ушли. Так повторилось раза три. Рутгер успел основательно замёрзнуть и вместе с остальными счёл за лучшее вернуться к башне «Синей Сойки», справедливо полагая, что когда начнётся заварушка, за сидящими в корчме пошлют.

Так оно и вышло.

Весть принёс стройный, как тополь, светловолосый парень, на поверку оказавшийся фламандцем. Он ворвался в зал, безумным взглядом оглядел сидящих за столом троих солдат и молодого монаха и возбуждённо выкрикнул:

– Они внутри!

Глаза его блестели, грудь вздымалась. Видимо, он мчался всю дорогу.

Солдаты переглянулись, смахнули кости со стола и без слов разобрали оружие. Алебардщик с усами как рога взглянул на парня и молча подвинул ему свой дымящийся стакан.

– Значит, прав монах-то был, – подытожил он, подцепил напоследок со сковороды ломоть поджаренной печёнки, сжевал и встал из-за стола. – Так, значит, там он?

– Там. – Парнишка в два глотка опорожнил предложенный стакан и потянулся за сосиской. – Орёт как иерихонская труба. Должно быть, у него сам дьявол в глотке. А-ах!.. горячая, собака…

– Ну, стало быть, пошли.

Солдаты распахнули дверь и посыпались на улицу. Зевак за ними увязалось человек пятнадцать, даже старикан Марсель рискнул выбраться. По такому случаю хозяева корчмы сегодня не решились закрывать. Да и потом, перечить альгвазилам…

Снег к этому времени уже перестал. Облака разошлись, проглянуло звёздное небо. Луна скрывалась за домами. Снаружи было тихо и темно. У дверей злополучного старого дома притулились двое – старший из монахов и десятник-немец. Оба что-то деловито обсуждали, время от времени пытаясь вызвать тех, кто внутри, на откровенный разговор. Толпа собравшихся неловко скучилась на южной стороне, не желая приближаться к дому, а Рутгер не хотел выделяться. Пришлось смотреть, как все, отсюда.

Четыре стражника собрались, получив приказ, и быстро удалились. Вернулись они уже с большим бревном, которое, должно быть, позаимствовали на ближайшей сукновальне. Монах тем временем завёл какой-то спор с сидящими в осаде. В том, что их там несколько, не приходилось сомневаться – даже на таком расстоянии можно было различить по меньшей мере два голоса. Потом солдаты подхватили принесённое бревно и попытались выбить дверь, сначала просто так, затем с разбегу. Дверь, однако, устояла. Орудовать тараном в узком переулке оказалось трудновато, солдаты топали, пыхтели, ругались, чуть не придавили парочку зевак и вышибли окно в доме напротив, когда пытались отойти, чтоб как следует разбежаться. В итоге монах почёл за лучшее возобновить переговоры. Он грозил, увещевал, цитировал и тут же толковал библейскую латынь, но всё было тщетно. Сдаться осаждённые не пожелали, и в ход опять пошло бревно. Так продолжалось больше часа. Юный монах молча стоял в стороне и то ли молился, то ли просто наблюдал. Наконец кузен Марсель демонстративно плюнул и отковылял назад в кабак, да и остальным всё это стало надоедать, как вдруг течение событий резко поменялось.

Все так привыкли к грохоту бревна, что пропустили миг, когда дверь ухнула в последний раз, как гулкий барабан, и улетела внутрь. Мгновение царила тишина, потом собравшиеся ахнули и подались вперёд, напрыгивая друг на друга. «Cargate todo!» – закричал монах. Испанцы мигом бросили ненужное бревно и замахали на людей руками: «Назад! С ума сошли? Назад!» Схватили алебарды. Маленький отрядец ощетинился как ёж, и лишь один солдат – худой и малорослый, с жидкой бородёнкой – спокойно и без суеты нацеливал в дверной проём большую аркебузу. Аксельбант тихонько тлел в зажиме серпентина.

Народ загомонил, потом утих, ожидая продолжения. Монах отступил на два шага. Остановился.

– Именем короля, – начал он, – приказываю вам, еретики, выйти и сдаваться! Иначе же…

Что случится, если будет «иначе», узнать никто не успел. Из глубины заброшенного дома вдруг донёсся хриплый вой, от которого солдаты вздрогнули и подались назад. На пороге показался травник – угловатый, слегка сутулый малый лет тридцати с колючими глазами, рыжий и взъерошенный как ведьмина метла, что было мочи раздувающий меха волынки. Выглядело это дико и неправдоподобно, но совсем не страшно, тем более теперь, когда источник дьявольского шума получил вполне земное объяснение. Рутгер покопался в памяти, невольно сравнивая, соответствует ли травник описанию.

Травник соответствовал.

Стражники приободрились и подняли алебарды. А потом…

Потом Рутгер перестал соображать.

Потому что ноги сами пустились в пляс.

И не только у него.

Бывает, сидишь ты, к примеру, на свадьбе. Всё, никакой уже, а музыканты жарят, как из пушки – волынки, скрипки, дудки, rommel-pot, все гости пляшут, как ужаленные, и у тебя нога сама собою отбивает такт. Тут не захочешь, а пойдёшь плясать! Потом не вспомнишь ни мелодии, ни ритма, а только эту пятку свою несчастную, которая всё тело тянет за собой, да хмель в башке, притопы и прихлопы – жги, гуляй! – однажды пляшем!

Да-а…

Примерно то же самое творил травник. Только это было гораздо сильнее. В сто раз, в двести. В сорок сороков.

Музыка ударила в голову как старое вино. Безумный хоровод столкнул и закружил собравшихся, перемешал толпу в нелепом танце, как костяшки домино. Сопротивляться не было ни сил, ни желания. Кто порезвей и поумней, хватали подвернувшихся под руку женщин. Те не сопротивлялись. Плясали латники, зеваки, обыватели, щупленький испанский стражник уронил аркебузу, и даже монах отплясывал какую-то нелепую сегидилью, бесстыдно задирая рясу и вздымая липкий снег подошвами смолёных башмаков…

А травник шёл и играл, таща танцоров за собой, как тот Мартин с волшебным гусем. Рутгер смутно вспоминал потом, что за спиной у травника ещё как будто кто-то шёл, маячил кто-то, двое или трое, но у него не получилось разглядеть, кто это и сколько их там.