Закономерности «конструктора»

Опыт учит нас только тому, что одно событие постоянно следует за другим, не посвящая нас в секреты их родства.

ДЭВИД ЮМ

Все вы, я думаю, слышали фразу: «“После” не значит “вследствие”».

А знаете, почему вы её слышали? Потому что наш мозг думает по-другому: он инстинктивно и автоматически связывает события, идущие друг за другом во времени, в причинно-следственные отношения.

Однако же, правда в том, что расположение двух событий во времени последовательно друг за другом ещё не означает, что они взаимосвязаны хотя бы как-то, не говоря уже о причинных отношениях.

И вот чтобы предупредить нас об этой неизбежной почти «логической ошибке» – путать последовательность с причинностью – философы и повторяют это правило как мантру: «“После” не значит “вследствие”».

Но как же такое может быть, что наш мозг, который, вроде бы, должен защищать нас от ошибок, намеренно нас в них ввергает?

Всё просто: в мире, для которого был создан наш мозг, о причинах и следствиях безопасно думать именно так.

Действительно, если затрещали ветки, то имеет смысл предположить, что сейчас из зарослей появится крупный зверь. Подобное нехитрое умозаключение спасает животным жизнь.

Если же окажется, что хруст ветвей был вызван другим событием – падающим деревом, например, а потому животное, вроде как, ошиблось в своих умозаключениях, то ведь ничего страшного.

Лишний раз побегать – беды не будет, а вот если не убежать, то цена возможной ошибки – жизнь.

Но мы с вами развили систему абстрактных суждений, которых у животных нет и в помине. И если использовать здесь ту же логику, то могут возникнуть неловкие ситуации, ведь если некий серийный убийца занимался в детстве коллекционированием марок, это ещё не значит, что филателия превращает людей в безжалостных убийц.

Однако же, наш мозг приучен думать иначе, потому что когда эволюция над ним трудилась, она не могла знать, что мы воспользуемся обозначениями и будем называть хищника «серийным убийцей», а складывание бумажек – «филателией».

Теперь же эти слова у нас есть, а связь между ними начинает инстинктивно восприниматься нами как причинно-следственная.

Обо всём этом нам впервые рассказал великий философ Дэвид Юм.

Суть его открытия заключается в следующем: когда мы устанавливаем причинно-следственные связи между явлениями, мы устанавливаем связи между интеллектуальными объектами в нашем мозгу, а вовсе не усматриваем действительную связь между фактами в реальном мире.

Факт реального мира находится в реальном мире, а то, что мы думаем об этом факте, – это интеллектуальный объект, который мы создаём в своём мозгу как ментальную модель этого факта.

Однако, после того как такая модель в нас возникла, мы считаем её объективным отражением реальности, а связи между разными интеллектуальными объектами, возникшими в нашей голове, действительными связями реального мира.

Разумеется, это не так, а всякая модель – лишь условность. Что уж говорить о связях между этими условностями? Да, карта не равна территории, которую она картирует, а взаимосвязи, которые мы видим на карте, вовсе не обязательно существуют в действительности.

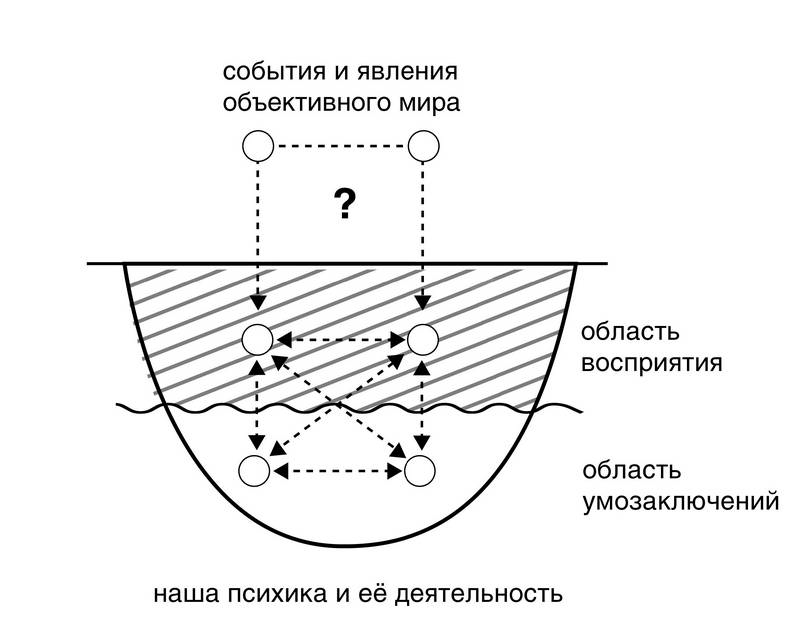

То есть, вот что, если следовать логике Дэвида Юма, мы делаем (соответствующая графическая схема представлена на рис. № 13):

• во внешнем, объективном мире происходят какие-то события (два кружка в верхнем поле рисунка);

• в нашей психике формируются образы этих событий (два кружка в заштрихованной зоне – «область восприятия»);

• мы как-то обозначаем для себя эти события (два кружка в зоне «область умозаключений»);

• дальнейшая работа психики – установление связей между перцептивными образами, которые возникли уже в нашем мозгу, и нашими представлениями о них (стрелки между кружками, располагающимися под линией, которая условно разделяет на схеме мир на объективный и психический).

Однако же, действительная связь между событиями объективного мира, если она вообще есть (хотя её может и не быть), находится за пределами этих наших представлений и умозаключений.

Более того, мы даже не можем быть уверены в том, что мы восприняли события и явления объективного мира правильно. Вдруг то, что мы восприняли – это лишь оптическая иллюзия или вообще галлюцинация?

Именно поэтому отношения, находящиеся над линией, условно разделяющей объективный мир и область психики, обозначены на схеме пунктирной линией.

Рис. № 13. Схематичное изображение отношений между объективным миром, его восприятием нашей психикой и умозаключениями, которые мы делаем по результатам этого своего восприятия

Таким образом, получается как бы три уровня:

• события реального мира;

• перцептивные образы, возникшие «по мотивам» событий реального мира;

• мир умозаключений, где мы устанавливаем связи между объектами психической реальности.

Конечно, в каких-то случаях связи, которые мы устанавливаем в пространстве нашей психики, неплохо соотносятся с тем, что происходит в реальном мире. В этом случае можно сказать, что наша ментальная карта эффективно отражает действительность, которую она картирует.

Для того, чтобы наши ментальные карты были эффективны, мы должны постоянно подвергать сомнению свои восприятия (то ли мы видим, что нам кажется), а также проверять свои умозаключения практикой (удостоверяться, что наши прогнозы работают).

Но что если речь идёт о вещах, где и объективных восприятий-то немного, и проверить наши умозаключения мы можем лишь формально?

С этой проблемой регулярно сталкивается фундаментальная наука, и решает она её через разработку специальных языков (например, математического) с очень жёсткой аксиоматикой, где каждое высказывание взаимоопределено.

Внутри такой замкнутой системы, если все условия соблюдены, результат должен получаться точный.

ВСЁ ЕЩЁ «ШИЗОИДЫ»

Давайте на мгновение вернёмся к шизофрении. Что мы знаем об особенностях работы дефолт-системы мозга у людей, имеющих соответствующие отклонения, или находящихся в этой области спектра континуума психических состояний?

Прежде всего, любой психиатр скажет вам, что шизофрения всегда характеризуется так называемым «нарушением мышления». Под этим термином психиатры понимают своеобразную причудливость мышления, свойственную пациентам, страдающим шизофренией.

Удивительно в этом мышлении вот что: сколь бы, странными, даже абсурдными ни казались нам мысли, которые производит мозг шизофреника, он продолжает мыслить в рамках формально-логических связей (пусть и весьма своеобразных).

То есть отдельные понятия, которыми он пользуется, остаются как бы сохранными, а вот связи между ними нарушаются – возникает множество случайных ассоциаций, разных вариантов, странных обобщений, никак не отражающих реальное положение дел.

Из набора стимулов и ассоциаций пациент с шизофренией словно бы специально выбирает самые удалённые, частные, необычные. В результате сама его мысль выглядит причудливой и абстрактной, словно бы он находится, как говорят в таких случаях, «в каком-то космосе».

И должен сказать, что этот «космос» неудивителен, если вспомнить исследования мозга пациентов с шизофренией с помощью фМРТ.

Активность их дефолт-системы становится столь мощной, разгоняется с такой силой, что вся её внутренняя логика и структура рушится (что, впрочем, лишний раз доказывает, что она не была достаточно жёсткой).

Всё вдруг оказывается связано со всем, факты сталкиваются в хаотичном порядке.

Ощущение действительности теряется, и собственная внутренняя психическая деятельность пациента начинает восприниматься им как внешние по отношению к нему, галлюцинаторные образы.

В результате человек буквально теряет чувство собственной «личности»: он не понимает, кто он, где он, что с ним происходит. Он начинает воображать себя то тем, то другим – то Христом, то подопытным марсиан, то агентом спецслужб, – словно случайно надевает на себя какие-то карнавальные костюмы.

Как мы помним из «Чертогов разума», ощущение собственного «я» порождается именно интегративной деятельностью нашей дефолт-системы.

Мы – те, кто мы есть, потому что занимаем соответствующее место в той «внутренней стае», которую рисует наша дефолт-система на основе тех социальных связей, в которых мы состоим.

Но если структура дефолт-системы рушится – из-за болезни или, например, вследствие интоксикации LSD, – то и чувство уверенности в нашем собственном «я» пропадает.

Однако же, даже при всём при этом общая логика, структура – пусть и абсурдная, нелепая, неадекватная, не всегда понятная внешнему наблюдателю, – сохраняется.

Как такое может быть? За счёт более высоких когнитивных функций, а именно логики языка, который продолжает оперировать понятиями.

То есть, грубо говоря, я могу потерять связь с реальностью и внутреннюю структуру своего мышления (за него как раз и отвечает дефолт-система нашего мозга), но слова-понятия, которыми я пользуюсь, от этого не лишаются смысла – они продолжают что-то обозначать.

Связи, которые мы устанавливаем между понятиями, – это процесс, который непосредственно связан с мышлением и, соответственно, с работой дефолт-системой мозга.

Но сами по себе понятия (слова) – это нечто, что существует как бы отдельно от их значений, и регулируется их функционирование работой других зон мозга (в частности, зонами Брока и Вернике).

Теперь заглянем в ту же дефолт-систему мозга, но с другого, так сказать, конца: сбой в её работе происходит не только у лиц, страдающих шизофренией, но, как мы уже говорили, и у лиц с аутизмом.

В последнем случае мы наблюдаем как бы «молчащую» дефолт-систему, очень низкую активность по созданию «внутренней стаи» и определению своего места в ней (своего «я»).

Ведущий исследователь аутизма, о котором я вам уже как-то рассказывал, Саймон Барон-Коэн, указывает на следующую наследственную закономерность:

• отцы детей-аутистов чаще бывают инженерами, чем отцы детей, не страдающих аутизмом;

• дедушки детей, страдающих аутизмом – с обеих сторон, – также чаще были инженерами, чем дедушки детей, не страдающих аутизмом;

• и отцы, и матери детей, страдающих аутизмом, очень быстро справляются с тестом встроенных фигур, требующим способности анализировать сложные паттерны и правила.

Дело, конечно, не в инженерах как таковых, и Барон-Коэн поясняет, что речь вообще может идти о всех специальностях, предполагающих систематизацию. «С тем же успехом, – пишет он, – можно было бы выбрать другие, смежные сферы науки и техники, например, математику и физику».

И да, мы знаем, что «тест встроенных фигур» математики и физики решают лучше других. А также мы знаем, что мужчины, среди которых относительно больше «конструкторов», решают подобные тесты лучше, чем женщины, что, по всей видимости, связано с эволюционной задачей ориентации на местности (это мужчины тысячелетиями покидали свои поселения, чтобы отправиться на охоту).

Всё это позволяет нам думать, что склонность к «систематизации» является компенсаторным фактором: у тех людей, у которых дефолт-система хуже справляется с созданием «внутренних стай» и не позволяет человеку заниматься подсознательным расчётом отношений элементов в этой системе, соответствующий недостаток компенсируется формированием перечня формальных, по сути, закономерностей.

В результате эти «закономерности» в большей степени отражают логику языка, нежели логику нашего мышления.

Мышление – это процесс сборки сложных интеллектуальных объектов в целях создания эффективных моделей реальности. Эти модели картируют реальность, и если они достаточно хорошо с этим справляются, на них можно проложить маршрут последующих действий.

Мышление отвечает на вопрос – что мне следует делать, чтобы получить искомый результат?

Однако, сам процесс сборки интеллектуальных объектов – процесс неосознанный. Каждый интеллектуальный объект является по сути каким-то функциональным нервным центром, ансамблем определённых нейронов. И вы не можете сознательно пересобрать такой ансамбль.

Вы можете лишь создать ситуацию, когда возбуждение данного ансамбля совпадёт с возбуждением какого-то другого ансамбля (ответственного за другой интеллектуальный объект), и они сольются, став, таким образом, новым – третьим – ансамблем, большим и более сложным, чем предыдущий.

Теперь представим себе, что мы имеем дело с дефолт-системой мозга человека, страдающего аутизмом (у него она пассивна), или человека, страдающего шизофренией (у него она структурирована недостаточно хорошо и легко разваливается).

Понятно, что это вызовет проблемы с мышлением, протекающим на неосознанном уровне, и этот недостаток необходимо компенсировать рационализацией за счёт использования понятий (слов), которые, в свою очередь, определяются отношениями с другими понятиями (словами) через так называемые семантические поля.

Таким образом, знаки (слова, понятия, теории, умозаключения) становятся для «конструктора» своего рода религией.

Они спасают его от неопределённости, создают у него чувство надёжности, позволяют ему ориентироваться в окружающем мире, а сложность их взаимодействия ощущаются им как «красота», о которой так часто говорят математики и физики, или инженеры и кодеры.

Процитирую одного из самых знаменитых математиков XX века Пала Эрдёша: «Почему числа прекрасны? Это всё равно, что спросить, почему прекрасна Девятая симфония Бетховена. Если вы сами не понимаете, почему это так, никто не сможет вам объяснить. Я знаю, что числа прекрасны. Если не прекрасны они, то в мире вообще нет прекрасного».

Но что если мы попытаемся сделать что-то подобное не с такими вещами, которые поддаются аксиоматической организации, а с такими как, например, любовь, дружба, ответственность, мышление, вывод, удивление, выбор, решение, анализ, закон, мораль, ценность и т. д.?

Все эти слова – штуки из третьего уровня нашей схемы, из пространства знаков и абстрактных умозаключений. Можно ли их как-то взаимоопределить? И отражают ли они вообще что-то, что существует в реальном мире?

«Центрист» воспримет эти вопросы с некоторым недоумением. Он вообще не очень привык доверять словам. Он знает, что важны не слова, а то, что собеседник имеет в виду. То есть он смотрит как бы за знаки – туда, в уровень перцепций: что слова человека на самом деле обозначают?

В принципе, поднапрягшись, «центрист» может даже попытаться обратиться к первому уровню: что в реальности за этими перцепциями прячется – какова подлинная «сущность» состояния, которое человек пытается с помощью этих слов высказать?

Так, если кто-то говорит «центристу»: «Я люблю тебя!», он думает о том, что человек, признающийся ему в любви, понимает под словом «любовь» (это приглашение на сеновал или «большая и чистая, пока смерть не разлучит нас»?). То есть, он будет искать сущность высказывания и чувства.

Он может озадачиться и тем, что происходит на самом деле – в реальности (в объективном, так сказать мире): например, реально ли человек испытывает чувство любви, о котором говорит, или ему, например, только кажется, что он влюблён? Может ли быть, что им движут какие-то другие мотивы, хотя, возможно, он их даже не осознаёт?

То есть для «центриста» всегда есть что-то по ту сторону слов, но не абстрактно – «по ту сторону», а в пространстве конкретного человека, который эти слова использует.

Сложный образ «другого человека» не даёт «центристу» покоя. Он постоянно его продумывает, создавая, как сказал бы Саймон Барон-Коэн, «теорию разума высшего порядка» (сознание того, что другой человек находится в некой своей реальности и как-то её мыслит).

Но это «центрист», а вот «конструктор», услышав признание в любви, будет пытаться понять его значение. А как это сделать, если он не строит «модель сознания другого» и даже не задумывается о том, что в человеке и его высказывании, соответственно, заключена какая-то «сущность»?

Он начнёт анализировать внешние признаки: примется обнаруживать некие действия, которые он мог бы означить и перевести их таким образом в область своих умозаключений (которую он, надо сказать, и не покидает), чтобы подтвердить или опровергнуть изначальный тезис.

Допустим, что человек, признавшийся ему в любви, дарит ему цветы и кольцо. Это «очевидные» признаки любви, правда? Для «конструктора» – да, но для «центриста» – не факт (и если вы «центрист», то, вероятно, понимаете почему).

Впрочем, среди «конструкторов» больше мужчин, чем женщин. Так что ситуация обычно выглядит несколько иначе: женщина признаётся мужчине-«конструктору» в любви, а затем, понятно дело, ждёт от него в ответ цветов и кольцо, не понимая, что совершает непростительную ошибку.

Пока её избранник услышал только слово «любовь», но он ещё не понял его значение. Любить, как известно, можно и друзей, и собаку, и родителей, и даже родину, а тем более – математику! О какой «любви» она ему сказала? И он смотрит за её действиями…

Действия же женщины, признавшейся мужчине в своих чувствах и не получившей немедленного «да!», вполне предсказуемы: обида, напряжение, неловкость, глупые паузы и т. д.

Так о какой же «любви» это говорит конструктору? Ну, в лучшем случае «как к другу». В общем, цветы и кольцо откладываются до лучших времён, пока наш «конструктор» не обнаружит ту единственную, которая на пальцах объяснит ему, что происходит, что она имеет в виду, и как он с ней будет счастлив.

С некоторой долей условности можно сказать, что «конструктор», в отличие от «центриста», акцентирует в речевой коммуникации с другими людьми не существительные, которые для него «безсущностностны» и потому слишком аморфны, а глаголы, обозначающие конкретные действия.

Если вы говорите «конструктору», что вы будете делать, или что он должен сделать, или что другие люди сделали, он схватывает суть сообщения.

Если же вы просто описываете ему ситуацию, он начинает путаться в словах и, в конечном счёте, совершенно теряет способность вас понять.

Да, кому-то, наверное, всё это может показаться очень странным. «Центристу» и вовсе непонятно, как можно взаимодействовать с другим человеком, если ты не строишь модель его сознания, не пытаешься провернуть её в своём внутреннем понимании (своей дефолт-системой), прочувствовать, встать на его место, ощутить это положение.

Для него удивительно, что можно не пытаться понять, какие чувства человек испытывает, совершенно не интересоваться тем, что у него в жизни происходит, каков он на самом деле, что для него важно и т. д., и т. п.

Ещё страннее для «центриста» то, что кому-то важность этого необходимо объяснять, что она для кого-то не самоочевидна.

«Центриста» обескураживает, когда у «конструктора» всё вдруг «складывается», поскольку всякий диалог в этом случае прекращается. В лучшем случае он может превратиться в монолог «конструктора», излагающего сложившуюся у него структуру и усмотренные им в ней взаимосвязи.

Но, на самом деле, «конструктор» и не говорил со своим собеседником, он использовал разговор как средство, как способ найти недостающие звенья, которые бы позволили ему замкнуть его систему. Его общение, в принципе, монологично.

Когда же структура складывается, необходимость в собеседнике для него отпадает полностью, система созданных «конструктором» закономерностей естественным образом самообъяснима, самоочевидна, внутренне полна, достаточна, а для получения удовольствия – ещё и красива.

Да, потом он может долго рассказывать о том, какая конструкция у него в голове вызрела, наслаждаясь головокружительными по красоте переходами от пункта к пункту, от точки к точке.

Но делает он это вовсе не потому, что испытывает потребность кому-то что-то рассказать, а просто потому, что игра с этой логической конструкцией доставляет ему истинное удовольствие.

Таким образом, трезвый взгляд на «конструкторов» позволяет нам понять, что ни строить модели сознания других людей, ни постоянно прокручивать эти модели в своей голове для достижения выдающихся интеллектуальных результатов совсем не обязательно.

Среди «конструкторов» мы находим выдающихся математиков – например, Карла Гауса, Готлиба Фреге, Алана Тьюринга, Курта Гёделя, Григория Перельмана, мыслителей – от Аристотеля до Людвига Витгенштейна, Мишеля Фуко, Николаса Лумана или Ноама Хомского, блистательных художников, композиторов, писателей, архитекторов – Михаила Врубеля, Дмитрия Шостаковича, Франса Кафку, Антонио Гауди, и, конечно, инженеров – от Никола Теслы до Илона Маска, например.

И даже то, что я пишу сейчас этот текст на компьютере, а не карандашом на листочке писчей бумаги – это, я почти уверен, заслуга именно «конструкторов», а не кого-либо ещё.

То есть, мы никак не можем отказать «конструкторам» в интеллектуальной мощи…

Да, в бытовой жизни «конструкторы» могут частенько застревать на мелочах, замыкаться в себе, быть излишне требовательными и т. д., но с точки зрения мышления они действительно способны творить настоящие чудеса.

Как же у них это получается, если за мышление отвечает дефолт-система мозга? И это, возможно, самый главный здесь вопрос, но прежде чем ответить на него, необходимо зафиксировать несколько важных моментов.

• Во-первых, необходимо принять во внимание крайне высокий уровень любопытства, свойственный «конструкторам», Любопытство, страсть к познанию является оборотной стороной своеобразной недостаточности дефолт-системы мозга.

Именно потому, что «конструкторам» чуждо ощущение принадлежности к социальной общности, они не испытывают того груза социального давления, которое свойственно, например, «центристам».

Там, где «центрист» испытывает тревогу, сталкиваясь с авторитетной фигурой или авторитетным мнением, «конструктор» всё подвергает сомнению и способен мыслить нестандартно, нетривиально, подчас революционно.

• Во-вторых, необходимо принять во внимание, что на мельницу оригинальности «конструктора» льёт воду, так сказать, определённая семантическая свобода (или лабильность, подвижность).

Как я уже говорил, особенностью этого типа мышления является способность создавать причудливые ассоциативные ряды при сохранении общей формально-логической структуры.

Слова (понятия) не имеют для «конструкторов» столь жёсткой связи с реальностью, как, например, у тех же «центристов», поэтому «конструкторы» могут легко увидеть сходство там, где другому и в голову не придет.

«Конструктор» способен объединять, соотносить и совместно продумывать совершенно, казалось бы, отдельно стоящие друг от друга идеи и структуры.

Таким образом, они способны создавать неожиданные точки входа при анализе различных ситуаций. Груз реальности словно бы не давит на них, когда они пускаются в свои размышления.

Задумайтесь над этой шутливой фразой Людвига Витгенштейна: «Сейчас на Солнце полдень». В ней и совершенно неожиданная игра со словом, и абсолютно оригинальный вход в представления о Солнечной системе – мы обычно смотрим на неё с Земли, на которой и находимся, а он думает о ней с позиции Солнца.

• Наконец, в-третьих, строгость, в которой «конструкторы» (все как один!) видят невероятную «Красоту».

Блистательный математик Анри Пуанкаре пишет в статье о математическом творчестве, что мы способны подсознательно усматривать в своём мышлении «красивые решения».

Бертран Рассел, автор выдающейся работы «Основания математики», писал: «Математика, если правильно на неё посмотреть, несёт не только правду, но и высшую красоту».

И таких примеров бесконечное множество.

Если же отбросить всякую лирику и думать об этом нейрофизиологически, то ощущение красоты связано для нас с чувством безопасности. Грубо говоря, нам кажется красивым то, что вызывает у нас чувство безопасности, защищённости, чего-то знакомого и понятного.

«Конструкторы» исходят в своих умозаключениях не из эссенциальной сущности, а из логической строгости собственных интеллектуальных конструкций.

Строгость, чёткость, взаимосвязанность, структурность, контролируемость, взаимооднозначность и т. д., и т. п. создают у «конструкторов» ощущение, что их хрупкий, на самом-то деле, мир абсолютно фундаментален, что он имеет безусловное основание.

С другой стороны, как только что-то в их мире перестаёт «биться друг с другом», обнаруживается какая-то прореха, неопределённость, неясность, «конструкторы» могут впасть в самую настоящую панику, совершенно непонятную окружающим.

Однако же, как только стабильность системы будет восстановлена, они снова увидят «Красоту», а точнее – почувствуют себя в своеобразной безопасности.

Возвращаясь к тому же Витгенштейну, достаточно вспомнить его главное философское утверждение, поражающее своим нахальством и изяществом: по сути, говорит он, философских проблем не существует – все они порождены «игрой языка», и если навести порядок в языке, то все они исчезнут сами собой.

Таким образом, «конструктор», осуществляя процесс мышления, идёт не от «сущностей», которые бы он мог, подобно «центристу», усмотреть в реальности, чтобы выстроить из них (на них) свою модель этой реальности, имея единое её основание, а как бы снаружи вовнутрь.

«Конструктор» пытается найти знаки (слова, понятия, символы) и организовать их в некие закономерности (законы, правила, аксиомы, порядок), чтобы получить логический каркас.

Именно этим каркасом закономерностей, словно связанными друг с другом стержнями арматуры, он и попытается организовать для себя пространство реальности.

Однако фокус состоит в том, что реальность, с которой мы имеем дело (и «конструктор» здесь не исключение), – это реальность интеллектуальных объектов (мы не покидаем пределов своей психики и объективный мир всегда находится вне нас), находящихся в дефолт-системе нашего мозга.

Таким образом, своим понятийным каркасом «конструктор» на самом деле схватывает не реальность, а собственную дефолт-систему, и подчиняет её себе, насколько это возможно, побуждая её работать в рамках целенаправленного мышления.

Древние греки и древние римляне по-разному подходили к строительству амфитеатров: греки находили удобный склон и встраивали в него ряды кресел, а римляне – и Колизей хороший тому пример – просто возводили стену и устраивали ряды кресел, опираясь уже на неё.

• «Центристы» подобны древнегреческим строителям – им нужно ухватить нечто в реальности, и дальше они уже создают свою модель этой реальности, как бы встраиваясь в неё.

• «Конструкторы» не могут себе этого позволить, реальность не откликается для них «сущностью». И они выходят в чистое поле, чтобы возвести стену, а потом и всё остальное – сложную структуру, которая удерживает саму себя.

Такова, в сущности, вся математика – она кажется невероятно объективной, но правда в том, что она целиком и полностью оперирует объектами, которых нет в окружающем нас мире, они как бы вынуты математиками из самой математики.

Числа, множества, функции – всё это так строго, так ясно, так понятно.

Но это лишь абстракции, которые возникли на определённых этапах развития математической науки. Даже ноль, который кажется нам столь естественным, столь очевидным и столь необходимым, впервые появился в Европе лишь в XII веке.

Таким образом, строительным материалом моделей реальности для «конструкторов» становятся чистые дефиниции, словно бы какой-то безличный бинарный код.

И если «центрист» противопоставляет в своей модели реальности качества – «хорошо/ плохо», «правильно/неправильно», «большой / маленький», «значительный / пренебрегаемый» и т. д., то для «конструктора» это просто противопоставления: «да – нет», «либо – либо», «если – то».

По сути, это простейшие логические операции, однако же этот подход имеет уникальное преимущество, в сравнении с подходом «центриста»: он применим к любому содержанию – какой бы аспект реальности вы ни принялись рассматривать, вы можете использовать эти «чистые дефиниции».

«Центристу» в этом смысле куда сложнее – ему приходится приноравливать свои «качественные дефиниции» к каждому конкретному содержанию. Вряд ли дефиниция «хорошо/плохо», например, подойдёт для геометрии или даже экономических моделей.

В лучшем случае она выполнит здесь лишь описательную функцию (чем, возможно, лишь всё запутает) и не сможет использоваться для формирования ментальной модели (карты) соответствующего аспекта реальности (данной территории).

Проблема же «конструктора», с другой стороны, кроется всё в том же «бинарном коде»: мир, судя по всему, не живёт по законам «да – нет», «либо – либо», «если – то» и т. п.

В реальном мире «да» может быть через «но», а «нет» – лишь «при условии» или ещё как-то. Не бывает в нём и «либо – либо», всегда обнаруживается ещё и то, и это, и пятое-десятое. Да, нам вроде бы естественно жить в причинно-следственном мире, и «конструктора» такой мир ворожит неимоверно! Но такого мира нам, к сожалению, не суждено увидеть.

Ни один элемент дефолт-системы не бинарен. Если вы примитесь рассматривать любого представителя («другого человека») своей «внутренней стаи», то увидите – понять, кто он, и что он собой представляет, возможно только в том случае, если вы рассмотрите все отношения с «другими людьми», в которых он состоит.

Вот почему, рассматривая ситуацию (например, конкретного «другого человека», живущего в вашей ДСМ) как «центрист», вы никогда не сможете высказать её целиком, что-то всегда будет оставаться за пределами создаваемого вами нарратива.

Вы будете, в некотором смысле, напоминать собаку, которая «всё понимает, но сказать не может» (или, если угодно, как «правое полушарие» по Майклу Газзанига). А вот «конструктор» сможет свою структуру сформулировать, и это часто оказывается очень важным достоинством его модели реальности.

В конце концов, наши модели реальности всегда остаются лишь её моделями, и никакое «полное совпадение» или «истина», разумеется, невозможны. Да и модель создаётся не ради неё самой, а ради того, чтобы мы, с её помощью, достигли желаемых результатов.

Вот и получается, что есть ситуации, в которых модели, основанные на бинарном коде «чистых дефиниций», которые строит «конструктор», работают идеально и дают выдающиеся по точности предсказания.

Но есть и другие ситуации, где подход «центриста», усматривающего в реальности «сущности» (пусть и не существующие на самом деле, но позволяющие организовать цел остности), окажется куда более эффективным.

Хорошим примером, кстати сказать, может быть квантовая физика, в которой одна и та же, по сути, проблема предсказания поведения частиц «конструкторски» решалась Вернером Гейзенбергом (методом матричной механики), и «центристски» – Нильсом Бором (квантовая теория спектра, принцип соответствия, принцип дополнительности и т. д.).

Создавая матричную механику, Гейзенберг, по сути, отказался от всяких попыток понять, как именно устроен квантовый мир. Он сосредоточился на абстракциях очень высокого порядка, которые не позволяют нам вообразить реальность квантового мира, но дают возможность эффективно рассчитывать поведение частиц.

В отличии от него, Бор не оставлял попыток усмотреть «сущность» квантового мира, понять поведение материи на квантовом уровне. Он как бы постоянно спрашивал себя: факты говорят то-то и то-то, каким должен быть квантовый мир, чтобы все они смогли расположиться в большом, целостном пазле? Возникающие таким образом интуиции позволяли ему делать предположения, которые двигали теоретическую физику вперёд.

Таким образом, сочетание подходов «центриста» и «конструктора» приводит к радикальному увеличению сложности ментальной модели, которую мы создаём для картирования того или иного аспекта реальности. Но именно эта сложность модели и ведёт к увеличению её эффективности, прогностической мощности.

Каковы принципы этой сборки, учитывающей ментальные модели, созданные столь разными способами? Попробуем ответить на этот вопрос после того, как рассмотрим третий возможный тип сборки, реализуемый «рефлектором».