Часть третья

Под небом чужим

К берегам Стамбула

Пыль Москвы на ленте старой шляпы

Я как символ свято берегу.

Лоло

1

Девятого февраля 1920 года три дня качавшийся на мутной и сильной волне внешнего рейда Одесского порта, пуская в низкое промозглое небо черный дым, видавший виды французский пароход «Спарта» вышел в открытое море.

На его борту среди крупных мошенников, обремененных наживой, каких-то девиц, едва прикрытых одеждой, сорвавшихся из своих домов без денег, без вещей, среди разношерстной публики, обезумевшей от горя, отчаяния и потерь, смертельных опасностей и обид, – среди всего этого людского племени сидел в крошечной каюте сорокадевятилетний писатель Бунин.

«Спарта» направлялась к берегам Стамбула.

Погода с каждой минутой разыгрывалась все круче. Волна все мощнее и мощнее била в скрипящие, готовые в любое мгновение разлететься в щепки борта.

Цепляясь за каждый прикрепленный к переборкам предмет, Бунин, умудряясь еще поддерживать Веру Николаевну, выбрался на палубу. Вода с шумом неслась вдоль бортов. Крепко, с забивающими дыхание порывами налетал ледяной ветер. Под его ударами ревели обмерзлые снасти.

Вдруг набежала самая мощная, небывалая до того волна, ударила со всего могучего разбега в борт, осыпав тысячью мелких холодных брызг палубу.

«Спарта» накренилась. Казалось, сейчас она перевернется килем вверх. И тогда уж точно никому, даже самым ловким и отчаянным, не спастись.

Долгие мгновения, показавшиеся вечностью, корабль сохранял опасное положение. Мотор, вращавший лопасти, не цеплявшие водной тяжести, задрожал, застучал отчетливо и гибельно. Палуба под ногами заскользила. Бунин, мертвой хваткой обняв жену, ухватился за скользкие медные поручни. Внизу, прямо под ними, разверзлась хищная темно-бурая пучина, готовая поглотить все живое.

Но пароход снова пришел в равновесие.

Воспользовавшись кратким затишьем между двух ударов волн, они одновременно взглянули на горизонт. Там, мешаясь с туманной дымкой, чернел берег. Родной берег. Русская земля. Ветер вышибал слезу, застилая взор.

Одолев обратный спуск, перешагивая через ноги и руки разметавшихся на полу людей, они с трудом добрались до своей каюты, которую делили с академиком Кондаковым и его секретаршей.

Никодим Павлович заметно сдал, потерял свою молодцеватость. Как и Бунины, он разместился вместе со своей юной спутницей на узкой полочке «сардинкой» – голова к ногам.

* * *

«Четвертый день на пароходе. Последний раз увидела русский берег. Заплакала. Тяжелое чувство охватило меня… Народу так много, что ночью нельзя пройти в уборную, – записывала Вера Николаевна. – Спят везде – на столах, под столами, в проходах, на палубе, в автомобилях, словом, везде тела, тела.

Вечером мы выходили на палубу.

Мы в открытом море. Как это путешествие не похоже на прежние. Впереди темнота и жуть. Позади – ужас и безнадежность…»

А рядом в кают-компании шло веселье. Певец Федя Рабинович, приняв изрядную долю вина, бесплатно раздававшегося пассажирам, исполнял модную песенку. Рояль, весьма потрепанный, издавал фальшивые звуки шлягера:

Хочу быть дерзким, хочу быть смелым,

Из сочных гроздьев венки сплетать.

Хочу упиться роскошным телом,

Хочу одежды с тебя срывать.

Хочу я зноя атласных грудей,

Мы два желанья в одно сольем.

Уйдите, боги! Уйдите, люди!

Мне сладко с нею побыть вдвоем!

Казачий офицер с глубоким шрамом через всю левую щеку, единственно трезвый на всем пароходе, упершись локтями на рояль, тихо подпевал ему, и по щеке катилась крупная слеза.

Потом за рояль уселся доктор Иосиф Малкин. Красивым тенором, сильно грассируя, он запел:

Мне все равно, страдать иль наслаждаться,

К страданьям я уже привык давно.

Готов я плакать и смеяться —

Мне все равно, мне все равно…

2

На пятый день плавания по неспокойному Черному морю попали в минное поле. Капитан-албанец, как выяснилось, плохо знал лоцию да был к тому же постоянно пьян. Команду принял один из пассажиров – русский флотский офицер.

Целые сутки плавали среди мин, которыми мог услаждать взор каждый пассажир «Спарты», испытывая при этом бесплатные острые ощущения. И только чуду можно приписать, что несчастная «Спарта» вместе с нетрезвым капитаном, роялем и всеми пассажирами не отправилась в последнее путешествие – на тот свет.

На седьмой день «Спарта» вошла в Босфор. Прошли мимо военных фортов Эльмонс, Тели-Табия, и наконец открылся сказочный Константинополь.

Впервые Бунин побывал здесь в 1903 году. Башни Гала-ты, дворец Долма бахче, колонна Феодосия, лавры, мирты, махровые розы и весь загадочный мусульманский мир произвели на писателя чарующее впечатление.

Светильники горели, непонятный

Звучал язык, – великий шейх читал

Святой Коран, – и купол необъятный

В угрюмом мраке пропадал.

Кривую саблю вскинув над толпою,

Шейх поднял лик, закрыл глаза – и страх

Царил в толпе, и мертвою, слепою

Она лежала на коврах…

Нынешний визит на турецкие берега был тринадцатым. И самым несчастным.

К Константинополю подошли в ледяные сумерки. Дул пронзительный ветер. В каютах было холодно и сыро, а на душе отвратительно. Казачий офицер, подпевавший прежде Рабиновичу, поднялся на верхнюю палубу и застрелился. Труп спешно завернули в простыню и опустили за борт, а матрос замывал шваброй кровь с палубы.

* * *

Дни, проведенные в Константинополе, на всю жизнь остались кошмаром в памяти писателя. С борта парохода турецкие власти всех прибывших направили в каменный сарай – под душ ради дезинфекции.

– Мы «бессмертные»! – закричал Бунин, имея в виду, что он сам и Кондаков – члены Российской императорской академии.

По мнению Ивана Алексеевича, доктор, направляющий под душ в холодный сарай, вполне имел право сострить: «Тогда вы не умрете от простуды!» Но он ничего не сказал, но милостиво освободил академиков от сей тяжелой повинности.

Всех прибывших направили ночевать на окраину Стамбула, туда, где начинаются так называемые Поля Мертвых. Разместили беженцев в какой-то руине. Окна были выбиты, и холодный ветер свободно гулял по полу, на котором скорчились беженцы, в полной к тому же темноте.

Уже утром они узнали, что эта руина еще недавно была прибежищем прокаженных. Одна из эмигрантских газет писала:

«Константинополь переполнен русскими… Материальное и правовое положение их ужасно. Бесконечная чересполосица союзных властей, десятки виз, формальных придирок, стояние в хвостах перед канцеляриями и т. п. сильно осложняют малейшее передвижение русского гражданина.

В особенно трагическом положении находятся женщины. Чтобы не умереть с голоду, многие из них вынуждены заниматься проституцией».

Не легче русским было и в других странах.

«Положение беженцев из России в Литве отчаянное… Министр внутренних дел Драугялис заявил, что ни русского государства, ни русского народа больше не существует. В Англии русских держат под арестом, пока не представится случай к выселению их из страны…»

«Десятки русских беженцев, пробравшихся в Румынию, сообщают о неприветливом, а иногда и грубом отношении румынских властей к ним».

«За последние месяцы русская колония в Швейцарии значительно сократилась. Дороговизна жизни и высокий курс швейцарских денег побудили многих русских уехать…»

Куда? Бежать было некуда. Самые отчаянные сумели добраться до Бразилии. И вот пришло сообщение: русским дают лишь самую черную работу.

* * *

Бунин держал курс на Францию.

Переночевав на свежем воздухе Полей Мертвых, Бунин решительно сказал:

– Вера, надо уезжать, и чем быстрей, тем лучше! Но почему не идет Назаров? Да и сумеет ли нас отыскать?

3

Еще с борта парохода, когда «Спарта» пришвартовывалась к причалу, но пассажиров не выпускали на берег, Бунин с матросом отправил краткую записку доктору Назарову. Бумаги не нашлось, так что Бунин использовал свою визитную карточку. На ней напечатан одесский адрес: «Иван Алексеевич Бунин. Почетный академик. Княжеская, 27, тел. 18–21». На обороте академик нацарапал карандашом: «Дорогой Иван Степанович, помогите, выручите нас с Верой Ник.! О нашем положении Вам расскажут. Ваш Ив. Бунин».

И вот Иван Степанович появился в Полях Мертвых. Изящно одетый в европейский костюм, в шляпе с широкими полями, доктор был деятелен и улыбчив. Внимательно, словно пациента, выслушал сетования Бунина.

Затем утешил:

– Пусть виза вас не беспокоит, считайте, что она лежит у вас в кармане. Пройдемся по древнему городу!

– С удовольствием! – Повернул лицо к жене: – Вера, оставайся на часах, сторожи наш багаж. А куда пойдем?

– В «российскую провинцию» – районы Пера и Галата. Нынче наших соотечественников там живет больше, чем турок.

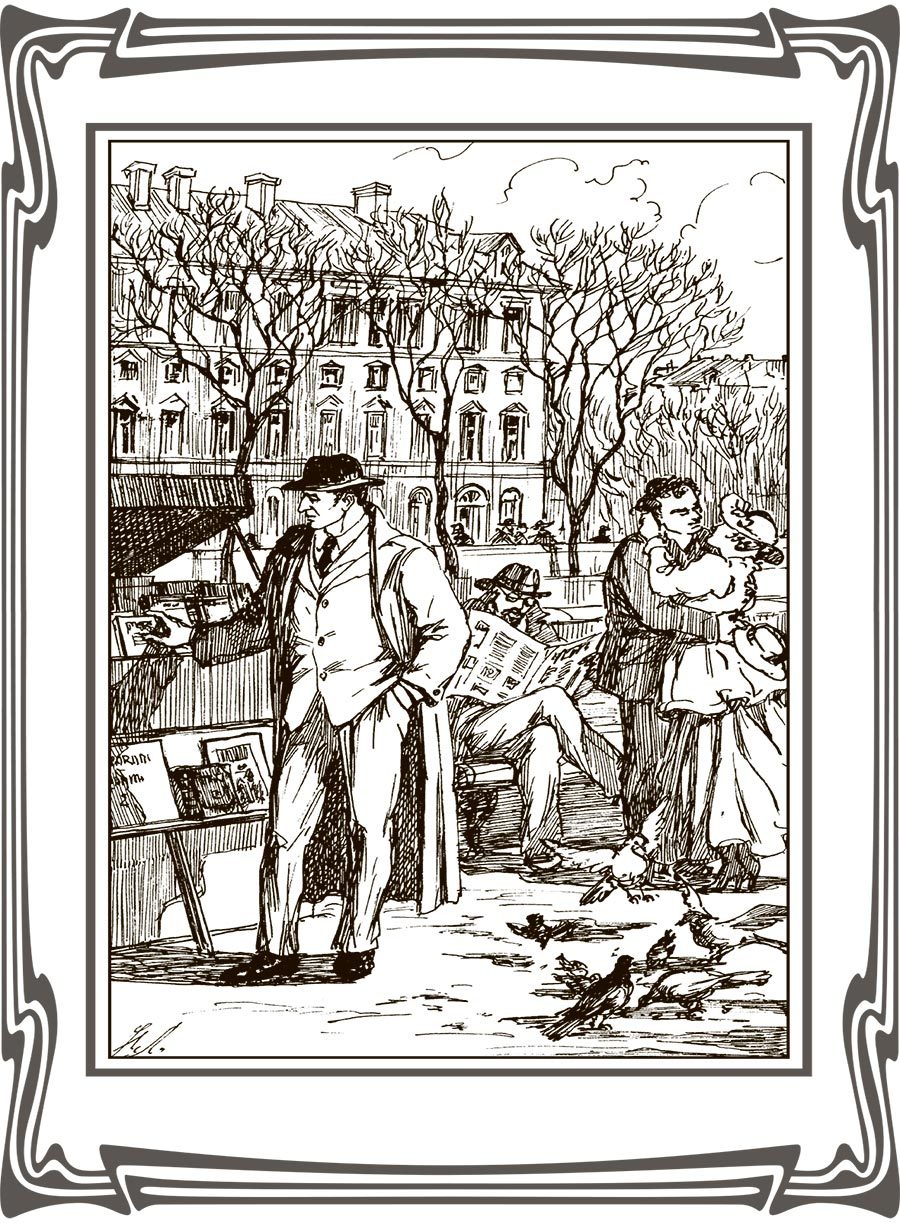

Они пробивались в толпе от туннеля до площади Таксима.

Повсюду раздавалась русская речь. Беженцы наполняли все улочки и закоулки, плотной стеной стояли вдоль Галатского моста. Все что-нибудь продавали – от роскошного дамского манто до нательного крестика, от плиток шоколада до принадлежностей мужских и дамских туалетов.

– Господа угостят даму папиросой?

Перед Буниным стояла миловидная интеллигентная шатенка с высоко взбитыми волосами, большими серыми глазами. Ей было лет двадцать пять. По дрожащему голосу и зардевшемуся лицу Бунин понял: «Как тяжело ей дается профессия продажной женщины!» На шатенке было надето еще неплохое пальто, однако из легких, не по сезону, туфель едва ли не торчали пальцы – так они были сношены.

Бунин смутился, спросил:

– Вы откуда?

– Наше имение было в Мытищах, по соседству с графом Аполлинарием Соколовым. Слыхали, поди, такого?

Бунин остановил лоточника со сладостями, купил большую плитку шоколада, протянул шатенке:

– Возьмите, пожалуйста!

Шатенка застенчиво улыбнулась:

– Спасибо! Оставлю своим детям…

– Сколько их тут, бедняжек, – вздохнул Назаров. – У многих семьи погибли в России, другие отстали от своих. Визы не дают на выезд. Голод толкает на панель. А есть и такие, что кормят своим заработком и мужа, и детей.

– Хочется плакать, да слез больше нет, – произнес Бунин. – Вот что сделали большевики, мастера по устроению «счастливого будущего».

Назаров возразил:

– Большевики разыграли лишь финальную сцену. А начали эту трагедию декабристы, потом продолжили социалисты и всякие террористы.

– И российская демократия им всячески помогала, – согласился Бунин. – Все призывала «свергнуть иго деспотии». Одни литераторы, десятилетиями с ненавистью писавшие про «кровопийц-помещиков», сколько вложили труда в разрушение России! Вот, сукины дети, добились своего.

Они пошли дальше, на каждом шагу встречая обломки былой России: крестьян – без деревень и сел, священников – без приходов, учителей и профессоров – без гимназий и университетов, бывших солдат и офицеров – без армии, землевладельцев – без владений, фабрикантов, лишившихся заводов и мастерских, обнищавших промышленников, торговцев, банкиров…

– Но ведь все эти люди кормили, поили и одевали Россию. И делали это прекрасно!

– И мало кто выберется из этого турецкого ада! – сказал Назаров. – Легче верблюду пролезть сквозь игольное ушко, чем русскому получить визу на выезд. Впрочем, к вам это не относится. Я разговаривал с Агапеевым. Он все обещал сделать…

Потом, несколько замявшись, со смущением произнес:

– Иван Алексеевич, вот вам… в долг. Когда обоснуетесь – отдадите, – протянул английские «паунды» – фунты стерлингов.

Бунин отшатнулся как ошпаренный:

– Только не это! Наличных и впрямь у меня мало, но я не беден… У меня есть ценности.

Друзья расстались. Ивану Степановичу следовало спешить на прием больных. Дела у него действительно шли успешно.

Зимнее солнце в багряном ореоле медленно склонялось к горизонту. Золотые купола мечетей сияли под его лучами несказанной красотой.

* * *

Давно нагулявший крепкий аппетит, Бунин решил перекусить. Он долго выбирал среди множества кафе и ресторанчиков подходящее заведение и, конечно, попал впросак, остановившись перед роскошной зеркальной вывеской: «Русский ресторан „Зеленая лампа“».

Швейцар, двухметровый гигант с заметной военной выправкой, услужливо распахнул перед ним массивную резную дверь.

Едва шагнув в полутемный зал, Бунин сразу понял, куда он попал. Все присутствующие делились на две категории. Одни – меньшинство – сидели за столиками с вином и фруктами. Их одиночество скрашивали дамы известного разбора. Дамы были все русские. Их гости – и русские, и турки.

Но зато другая группа посетителей была куда живописней и почти полностью состояла из турок. С азартом и южным темпераментом они резались… в лото!

– Вы кушать или… – согнулся вышколенный метрдотель с большим кадыком и рачьими глазами. Его лицо показалось Бунину знакомым.

– Вы из Москвы? – поинтересовался писатель.

Метрдотель широко улыбнулся:

– Так точно! Неужто вы меня вспомнили?

– В «Альпийской розе» на Софийке?

– Конечно! И я вас отлично помню. Вы к нам с Федором Ивановичем захаживали, и другие господа хорошие были с вами. Тех я не знаю по именам, а Федор Иванович раз пел на весь зал.

– «Очи черные»…

– Точно так! Эх, где теперь те времена… – Собеседник Бунина тяжело вздохнул. – А у нас тут, извольте видеть, лотошное казино. Туркам по душе русская забава пришлась. Ну и другие предоставляем услуги…

– Дамы из хороших семей?

– Всякие есть. Да им у нас лучше, чем клиентов в подворотнях ловить. Номера у нас на втором этаже, чисто все, белье каждый раз меняем. Нас хорошо знают, а вы, видать, в Константинополе новенький?

– Новенький! Рад был увидать вас. Я в другом месте пообедаю. Будьте счастливы!

Метрдотель нагнал его в дверях, тихо спросил:

– Большевиков скоро прогонят? Каждый день жду – под зад коленом дали этим паразитам аль нет? Надоело здесь, глаза не глядят на эту Туретчину, тьфу ее! Да еще турчанки за мужьями повадились сюда шастать, лаются, в морду нам плюют. Истинно говорю, собачья жизнь!

* * *

Морально-бытовое разложение правоверных вызвало панику среди турецких женщин. Уже в Париже 11 мая 1921 года Бунин прочитал в «Последних новостях» о гневном послании турчанок, с которым они обратились в константинопольский муниципалитет. Вот этот душевный вопль: «Русские эмигранты разрушили патриархальный быт, созданный велениями Корана и державшийся тысячелетиями. 1950 русских – владельцев и служащих – организовали „лотошные клубы“. Турки же с раннего утра стремятся покинуть семью и бежать в ненавистные их женам и детям места растления, точно муравьи, облепившие улицы Стамбула. Только к рассвету возвращаются они без денег и стыда».

Турчанки требовали немедленного закрытия «лотошных клубов». Что и было вскоре сделано.

…Вкусив стамбульской экзотики, Бунин поспешил к начальнику контрольно-паспортного пункта генерал-лейтенанту Николаю Еремеевичу Агапееву, бывшему окружному интенданту Кавказского военного округа.

4

Контрольно-паспортный пункт в Стамбуле напоминал вражескую крепость, которая вот-вот рухнет под могучим напором наступающих. Толпы требующих визу на выезд в различные европейские державы заполнили двор русского посольства, проникли в приемную и пытались взять штурмом кабинет начальника пункта Агапеева.

Однако Николай Еремеевич, вопреки своему интендантству, был отчаянным храбрецом – в свое время врукопашную ходил на японцев. Но теперь двери почему-то не растворял и на глаза разбушевавшейся толпе не показывался.

Помощник Агапеева, красивый хрупкий поручик, заслонил спиною двери.

– Назад, господа! – горячился поручик. – Начальник занят. Когда освободится – выйдет к вам. Назад! – И он, подталкиваемый наседавшей толпой, то и дело хватался за кобуру, не решаясь вытащить оружие. Он помнил завет своего обожаемого начальника: «Замахнулся шашкой – руби! Вытащил револьвер – стреляй!»

Большой красивый портрет бывшего императора Российского государства Николая II, снятый со стены после мартовской революции и вновь водруженный на свое место после октябрьского переворота, кто-то неосторожно сдвинул в сторону. По этой причине спокойное, не гармонировавшее с происходившей вокруг сутолокой лицо монарха приобрело несколько легкомысленное выражение.

– Стреляю! – отчаянно крикнул подминаемый толпой поручик и уже был готов привести в исполнение угрозу, но в этот драматический момент двери, уходившие чуть не под самый потолок, раскрылись. Стихшим соотечественникам явился сам Николай Еремеевич.

– Кто нарушает тишину? – строго произнес генерал и внимательно оглядел тех, кто мгновениями раньше рвался в его апартаменты. Громадные усы Агапеева, напоминавшие руль от велосипеда фирмы «Энфильд», грозно зашевелились. – Так вот, господа! Позвольте огласить новые правила получения визы во Францию. Впрочем, в другие страны, куда нас пока еще впускают, они такие же. Поручик, зачитайте! – И он протянул лист исписанной от руки бумаги.

Поручик откашлялся и, вполне сознавая важность своей миссии, напирая на низкие ноты в голосе, начал читать:

– «Право на визу получают три категории лиц. Первая категория: имеющие недвижимое имущество во Франции. Вторая: лица, чьи дети или близкие родственники уже имеют пребывание во Франции. И последняя категория: вызываемые на службу в русские учреждения этого государства».

– Все! – произнес генерал и вытер фуляром свое лицо, исполосованное боевыми шрамами, вопреки тому, что долгие годы служил на Кавказе по интендантской части (после ранения на войне с японцами слабо владел правой рукой). – Кто претендует на визу, прошу предъявить соответствующие документы.

Толпа молчала и не расходилась. Прибывшие в этот момент казаки, веселые усатые ребята, решительно стали вытряхивать из приемной, оклеенной изящными голубыми обоями, посетителей.

Перед генералом оказался высокий, с легкими мешками под глазами и продолговатым, очень знакомым лицом мужчина. Он был одет в гороховое пальто.

– Я академик Бунин…

– Рад видеть, – безразличным тоном сказал генерал. – Проходите в кабинет.

* * *

Старый паркет ломко поскрипывал под ногами переводчика «Гайаваты», когда он проходил мимо старинной бронзы и хрусталя парадного зала русского посольства, в помещении которого временно разместился Агапеев. Бунин приближался к монументальным воротам из кованого металла. Он не ведал, что вновь идет по родной земле. Роскошный особняк императорского посла возвели на грунте, который специально доставили из России.

Изящные мраморные плиты, красавец Аполлон с поднятой, словно для прощания, рукой, стоявший в вестибюле, лабиринт лестниц посольского дома – все осталось позади.

Перед Буниным лежали крутые, гористые улочки Галаты с узкими, печальными, как и их обитатели, домами. Турки были подавлены оккупацией союзных войск.

Бунину было еще тяжелее, чем туркам, – те хоть у себя дома. Его глаза не хотят взирать даже на прекраснейшие купола великой мечети, лишь внутренний голос твердит с безысходной отчаянностью:

И солнце ярко купол озаряло

В непостижимой вышине…

Спасибо тебе, о, благодетельное неведение! Поэт был обречен «познать тоску всех стран и всех времен». Долгих тридцать три года он будет тосковать по России…

Резкий ветер сыпал в лицо мокрым снегом и рвал из рук бумаги – визы на въезд во Францию.