31 мая 1944 года

– Ну же, Томми, толкай! – кричу я от своего края тележки.

– Не могу! – отвечает он. – Застряло. Сам посмотри.

Я подхожу, смотрю. Заднее колесо провалилось в щель между булыжниками.

– Вот было бы это на обратном пути от Дрезденского корпуса, мы бы могли ее приподнять, – прикидывает Томми. – Но с грузом хлеба…

– А если пара буханок… ну, знаешь, свалятся с тележки? – подмигиваю я.

У Томми глаза округлились от испуга.

– Миша! – громко шепчет он. – Одна-две булочки – это ничего, но целые буханки?

Он прав. Дурная идея. Крошечные булочки можно спрятать, особенно если штаны, хоть ты и носишь их четыре года, болтаются на тебе – как мои. Но целый хлеб не спрячешь. А жаль: как раз вчера я выменял у какой-то тетки на две булочки хвостик салями. Наша с Томми работа – лучшая во всем лагере, хоть мы и не понимаем, что говорят нам датчане, которые работают в пекарне. Томми – хороший мальчик, он слушается меня, потому что я старше и – официально – главный в нашей команде из двух человек. Мы обходим весь Терезин и чаще всего сами выбираем маршрут. Я и для Кикины такую же работу добыл, он то и дело меня благодарит. Само собой, раз я работаю на пекарню, то не учусь. Может, и нехорошо пропускать столько уроков, но, по мне, лучше быть сытым и глупым, чем умным и помирать с голоду.

– Попробуем ее раскачать? – предлагаю я Томми. – Глядишь, и стронется.

Мы толкаем взад-вперед, но тележка не сдвигается с места – это и понятно, она же длиной с меня и Томми, вместе взятых. Нас обгоняет какой-то прохожий, усатый и с густой щетиной на подбородке. Мы просим его помочь.

– Вы давайте с того конца, а я приподниму этот, – говорит он и подсовывает ужасно грязные руки под дно тележки. Получилось не сразу, но, качнув тележку раз двадцать туда-сюда, мы наконец выдергиваем колесо.

– Большое спасибо, – говорю я нашему помощнику.

– Не за что, – откликается он и дальше шагает рядом, словно решил немножко прогуляться вместе с нами. На углу мы сворачиваем в проулок между двумя высокими зданиями.

– Эй! – негромко окликает нас спутник, предварительно оглянувшись. – Как насчет, к примеру, вознаграждения за мой труд?

– А? – не понимаю я.

Большим пальцем он указывает на тележку.

– У вас тут очень много хлеба. Никто не заметит, если одной буханкой станет меньше.

Я останавливаюсь и смотрю на Томми, который тоже перестал толкать тележку. Но Томми лишь приподнимает плечо и бормочет что-то неразборчивое. Тогда я сую руку в карман штанов и вытаскиваю булочку.

– Хлеб они пересчитывают, – говорю я, отдавая мужчине булочку. – А булки даже вкуснее.

Мужчина хватает булочку и сразу откусывает большой кусок.

– Почему у вас такие грязные руки? – спрашивает вдруг Томми.

– Томми! – шепчу я, качая головой.

– А чего? – удивляется он. Видимо, никто его не учил, что такие вопросы задавать нехорошо, тем более взрослым.

– Всю неделю сажаю цветы, – отвечает мужчина, доедая булочку. – Готовлю наш маленький рай для досточтимых гостей.

– Для гостей? – удивляюсь я. – Каких гостей?

– Не знаю в точности. Слышал, это как-то связано с Красным Крестом, – говорит он с полным ртом. – Знаю одно: они принялись красить корпуса, и строить для вас, деток, игровую площадку, и всюду втыкать скамейки не оттого, что вдруг возлюбили евреев. Для нас они готовы сделать одно: распорядиться, каким транспортом нас отправить. – Он коротко засмеялся и тут же сам себя оборвал. – Семь с половиной тысяч за четыре дня, а на пятый день давай сажать всюду траву, словно здесь у нас курорт.

Он засовывает палец глубоко в рот, чтобы отковырнуть прилипший к зубу кусочек, потом причмокивает губами.

– Ладно, пойду заниматься ландшафтными работами! – И он двинулся обратно к тому месту, где мы повстречались. – Спасибо за перекус, господа.

После работы и страшно затянувшейся поверки (Франта заставил нас охотиться на клопов, которые последнее время и правда озверели) я пошел в Дрезденский корпус. Под конец дня мне удалось ушлюзить полбуханки, я разломил ее на две четвертушки и рассовал по карманам – для мамы и Мариэтты.

В их комнате почти пусто. Это меня не удивило, я особо и не ожидал, что кого-то застану. Выходя из нашего корпуса, я заметил кучу народу на площади, куда нас обычно вовсе не пускали. Но недавно гигантский шатер, который тут стоял, убрали, а вместо него наци построили новый павильон с деревянным навесом. Теперь по вечерам под этим навесом играет оркестр. А если кому-то не нравится оркестр, можно пойти в кофейню на другой стороне улицы и слушать там наш терезинский джаз-банд. На днях я даже видел музыканта, играющего на тромбоне – по-моему, это самый замечательный инструмент.

Если не вглядываться слишком внимательно, пожалуй, и не догадаешься, что это всего лишь огромная тюрьма.

Мариэтта сидела за столом, читала книгу. Маму я не увидел.

Я тихо подошел к сестре и не стал здороваться, просто выложил хлеб на страницу, в которую она уставилась.

– Эй! – возмутилась она, а потом сообразила, что именно помешало ей читать и кто это принес. – Миша Грюнбаум, – торжественно произнесла она, любуясь хлебом, – шлюзер-мастер!

– Приятного аппетита, – сказал я, но Мариэтта продолжала смотреть на хлеб, не прикасаясь к нему. – Ешь, это тебе. Для мамы у меня есть второй такой же кусок.

Мариэтта осторожно оторвала корочку и укусила ее.

– А где мама, кстати?

– Лежит, – сестра мотнула головой, снова уткнувшись в книгу. – Кажется, чем-то расстроена. – Она понизила голос. – А чем – не говорит.

Мама и правда лежала в постели; сразу я ее не разглядел, потому что она вся сжалась в комочек.

– Привет, – сказал я.

Она попыталась улыбнуться, но не получилось.

– Я тебе хлеба принес. С работы.

– Спасибо, – тихо ответила мама. – Я не голодна. Съешь сам.

– Нет, это тебе, – сказал я, кладя хлеб на краешек нар. – Я завтра еще добуду.

Мама не отвечала. Она приподняла руку, приглашая меня лечь рядом. Мне особо не хотелось: я знал, что ребята скоро пойдут играть в футбол, – но мама была такая печальная. Она чуточку подвинулась, и я увидел, что на простыне перед ней лежит какая-то открытка. Я потянулся за открыткой, но мама проворно ее выхватила.

– Кто нам написал? – спросил я.

– Не важно, – ответила она.

– Как это не важно?

Она молчала. Я вытащил открытку из ее рук.

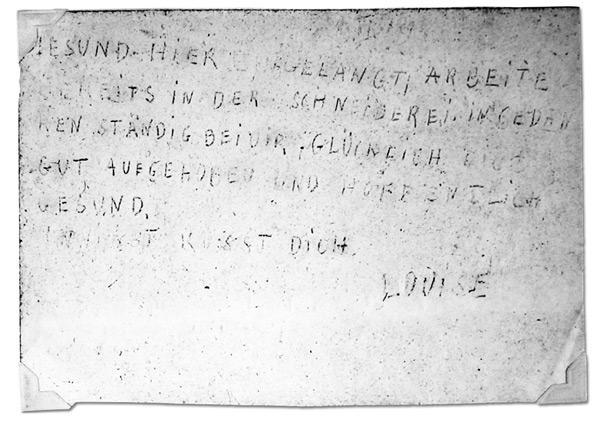

– Миша! – Мама попыталась отобрать открытку, но я уже отошел в сторону. В открытке и правда не было ничего особенно интересного:

Мы добрались сюда в добром здравии, и я уже работаю портнихой. Всем привет и пожелание здравствовать.

От тети Луизы, которую отправили на очередном транспорте вместе с дядей Отой примерно две недели назад. Обратный адрес: Биркенау. Еще мамино имя и наш здешний адрес – вот и все.

– Из-за чего ты переживаешь? – удивился я. – Тут почти ничего не сказано.

Мама поднялась и забрала у меня открытку, все так же молча.

– Не понимаю, почему у тебя испортилось настроение. Она же пишет, что все хорошо. И у нас потеплело, здесь уже не так скверно. К тому же вчера был воздушный налет, помнишь? Франта сказал, это самолеты союзников. Раз они летают над Терезином, значит, им уже и до Германии недалеко. Еще пара недель – и мы снова будем в Праге. Там и увидишься с тетей Луизой.

Мариэтта подошла и потянула открытку за уголок.

– А мне ты почему не показала? – спросила она.

– Это не важно, – повторила мама и снова улеглась.

– Не важно? – повторила Мариэтта. – И уж конечно, это никак не связано с тем, что ты легла сразу, как пришла с работы, и так и лежишь. Даже ужинать не ходила.

Я переводил взгляд с мамы на Мариэтту, пытаясь разобраться, что происходит. Но Мариэтта застыла, скрестив руки на груди, а мама уставилась прямо перед собой, в деревянное днище верхних нар.

– Видите, – почти шепотом заговорила наконец мама, – видите, как строчки сползают вниз?

Я присмотрелся к открытке: действительно, строчки заканчивались ниже, чем начинались.

– И что? – спросила Мариэтта.

– У нас был уговор. Луиза и я условились. Перед тем как ее отправили.

– Какой уговор? – не понял я.

– Мы знали, что прибывших заставляют писать такие открытки, и вот…

Мариэтта, слушая, поднесла ко рту полоску хлебной корочки, но так и не начала жевать.

– Если там все хорошо, строчки будут загибаться вверх. А раз они загибаются вниз, значит, все плохо.

– Насколько плохо, мам? – спросила сестра.

Мама молчала.

– Может, она перепутала, – сказал я. – Может, решила, что хорошо – это строчки вниз. К тому же она уже получила работу. Видишь? Разве плохо быть портнихой? – Я оглянулся на Мариэтту, надеясь, что она меня поддержит, но сестра смотрела на маму. Похоже, мои доводы никого не убедили. – И добрались они здоровыми. Тут так написано.

– Насколько плохо? – повторила Мариэтта.

– Или там хуже, чем здесь, но ненамного, – продолжал я. – Скажем, не знаю, там нет хороших музыкантов. Может же быть такое, правда?

– И вообще, – сказала Мариэтта, – Густав мне говорил, что там будет примерно как здесь.

Мама слегка покачала головой и, кажется, усмехнулась.

– Что? – обиделась Мариэтта. – Почему ты считаешь, что он не прав?

– Кто такой Густав? – спросил я.

Нет ответа.

– Кто это? – повторил я.

– Мой парень, – буркнула Мариэтта.

– Это тот, высокий? – Вопрос вырвался у меня прежде, чем я успел подумать.

– А что? – нахмурилась Мариэтта.

– Ничего, – сказал я.

– Ну да, он довольно высокий. И какое это имеет значение?

– Он говорит, там нормально? – спросил я.

Мариэтта кивнула.

– Откуда ему знать, – сказала мама. – Он всего лишь мальчик.

– Ему семнадцать, мама, никакой он не мальчик, – вспыхнула Мариэтта. – Он знает, о чем говорит. К тому же нас пока не сажают в поезд, и не из-за чего так переживать.

Мама взяла принесенный мной хлеб, откусила немного, медленно прожевала.

– Нас уже назначали в транспорт, – сказала она.

– Разве? – удивился я.

Мариэтта снова скрестила руки на груди.

– Но я поговорила с человеком из совета, напомнила, как много ваш отец делал для общины в Праге. Они согласились освободить нас на этот раз.

– Когда это было? – спросила Мариэтта.

– Две недели назад. – Мама засунула открытку под край матраса. – А потом… потом они записали в транспорт Мишу, несколько дней назад, и я опять смогла договориться.

– Меня одного? – спросил я. – Почему только меня?

Но мама не ответила, снова сжалась в комок. Я хотел повторить вопрос, но передумал. Попрощался – или даже забыл попрощаться – и быстро ушел, изо всех сил стараясь не думать ни о чем, кроме футбола.