Реальность пола

Эдгар Дега (французский художник, 1834–1917), «Репетиция балета на сцене», около 1874.

Холст, бристольная кремовая бумага, масло, акварель, пастель, 54,3×73 см, Метрополитен-музей, Нью-Йорк

Мы сразу охватываем взглядом все происходящее. Люди, инструменты, декорации. Дега отказывается выбирать, он создает впечатление, что почти одновременно смотрит на сцену и за кулисы, глядит мимо контрабасов на танцовщиц и на господ, не различая и, главное, не устанавливая иерархии. Погруженный в разворачивающееся перед ним зрелище, он намерен изящно вписаться в него.

Мы не привыкли к такой точке обзора, ныряющей прямо на сцену из балкона ложи. Разве это место не предназначено для великих мира сего, пришедших поскучать в оперу?.. Понятно, что Дега позволяет нам приобщиться к этой привилегии. Во всяком случае, здесь все необычно. Ни место, ни возможности, потому что это не представление, а репетиция, так что мы обладаем возможностью видеть то, что обычно скрыто от публики, с места, на которое нам наверняка нет доступа. Апломб художника решительно безграничен.

Живописец главным образом стремится достоверно показать рабочий процесс изнутри, он интересует Дега гораздо больше, чем само представление. Балет интересует его меньше, чем предшествующие ему репетиции: корректировки, ошибки, которые нужно устранить, постановка, которую нужно изменить, освещение, которое нужно переосмыслить, то, как строится выступление, – все напоминает художнику о его собственном подходе к живописи.

Конечный результат создает иллюзию мгновенности действия, легкости каждого жеста, но в обоих случаях все опирается на неумолимую жесткость ремесла. В постоянном повторении каждого шага или мазка. Дега делает множество эскизов, копит их, делает этюды, прежде чем скомпоновать единое пространство картины.

В изображаемый момент балетмейстер исправляет движение танцовщицы. Как дирижер, поддерживающий ноту, он поднимает руки, чтобы сопроводить ими устойчивое движение молодой девушки на пуантах. Задержитесь еще на секунду, мадемуазель, еще на секунду… Слушайте музыку! Его жест заставляет картину задышать. Внезапно, благодаря ему, мы слышим и другие звуки: зевок, скрип балетных туфелек по полу, шепот, шорох пачек. Ботинки зрителей, вытянувших ноги с другой стороны сцены, скребут по полу. Как и многие завсегдатаи, эти господа просто лениво дожидаются окончания репетиции. Известно, что они предпочитают «маленьких танцовщиц» самим танцам: таковы нравы этого времени. Дега отмечает их присутствие, потому что господа являются частью обстановки, но не уделяя им особого внимания. Истории из светской жизни его не занимают.

Взгляд сбоку показывает реальную сопричастность Дега миру балета: он делает нас свидетелем того, что имеет значение не для обычного зрителя, которому не нужно ни о чем беспокоиться, а для самих танцовщиц. Следя за каждым их движением, он в конце концов понял, или, лучше сказать, ощутил, особые отношения, возникшие у них с полом – их главным партнером, ведь они не только порхают над ним, но и сражаются против него, отталкивая его изо всех сил: в этом заключается истинная цена легкости их движений… Дега, безусловно, никогда не танцевал, но ему не нужно было постигать эту истину: в каждой его картине пол сцены или классной комнаты всегда будет играть главную роль.

Все ниже и ниже

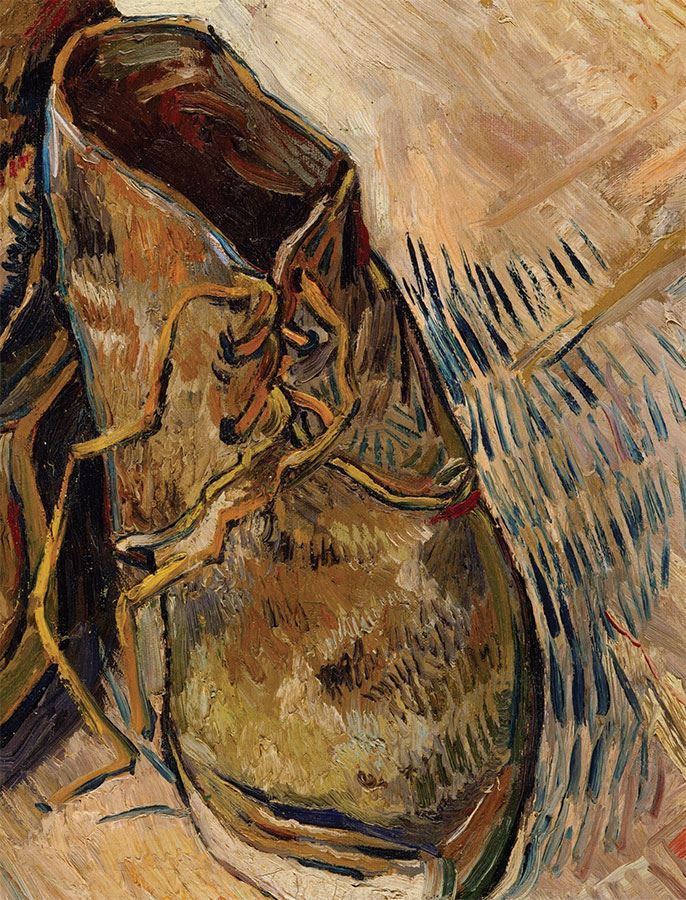

Винсент Ван Гог (голландский художник, 1853–1890), «Башмаки», август 1888.

Холст, масло, 45,7×55,2 см, Метрополитен-музей, Нью-Йорк

Еще раз наклониться. Посмотреть так низко, как только возможно, не падая. Так низко, как только осмелишься. До самого пола. Ну, не совсем. До прохладных терракотовых плиток. Мы дома.

Это пара старых ботинок. Ну, может, не таких уж и старых, но их совсем не жалели, и они износились раньше времени. Стойкие оказались, однако. Мы, конечно, не сможем их починить. От натяжения шнурки уже начали рваться, они похожи на скрюченные кусочки дерева, на сухую траву или на крошечные веточки. Такие, какие нужны птицам, чтобы вить гнезда.

Винсент устал. Очень устал. Он ходит каждый день. Давно. До изнеможения. Чтобы перестать ощущать свое горе. Свое зло. Постоянно подстерегающую его тьму. Чтобы умерить тоску. Чтобы противостоять насилию обуревающих его чувств. Чтобы спокойно подумать. Представить себе другие картины, как будет он бежать, догоняя способность рисовать. Но она всегда движется быстрее. Башмаки тоже устали. Но они еще держатся, как и их хозяин. Держатся крепко. И продержатся еще какое-то время. Еще посопротивляются грязи и пыли. Потерпят камешки под подошвами.

Ему и в голову не пришло бы рассматривать свои ноги. Он видит лишь ботинки. Винсент признает в них достоинство, которого у них, возможно, не было бы, если бы они были надеты на его ноги, так что теперь, когда он снял их и они просто стоят там, как люди, он считает вполне нормальным написать их портрет.

Один из них выглядит значительно короче другого. И немного более остроносым. Разница в размерах становится все более и более заметной после того, как это нас обеспокоило. То, что мы принимали за пару ботинок, больше похоже на двух стариков, очень похожих друг на друга. Меньший ботинок шатается – ему кажется, что он теряет равновесие, и он прижимается к другому, дрожа. Его дрожь распространяется по полу, как волны среди чернеющей штриховки. Слишком нервная тень продолжает шевелиться… Картина сходит с ума.

Да ладно, это просто отвлекающий момент. Какой-то очень вязкий бред, рожденный одиночеством. Или оптический эффект. Это всего лишь старые, не очень ровные башмаки.

Перламутровые блики играют на плитке… Наверное, окно совсем близко: художник смотрит, как солнечный луч задевает старую кожу. Он располагается на ней – своего рода подарок судьбы, – освещая верхнюю часть полотна и позволяя ботинкам немного впитать свет: словно техническое упражнение, способ тренировки в освоении контрастов, визуализация неблагодарной и сухой материи.

В действительности их изображение, пожалуй, не самое главное. Важно то, что они лежат там, в то время как очевидно, что мы не собираемся надевать их: все выглядит так, как будто мы обернулись, чтобы взглянуть на них, после того как вытащили. Они были оставлены в направлении движения, а мы продолжили идти вперед. Для Винсента повседневность соединяется с символом: не так ли древние изображения, иллюстрирующие библейские тексты, обозначали порог священной территории? То, что когда-то было красноречивой деталью, само по себе становится сюжетом, на котором художник сосредотачивает все силы. Все сильнее и сильнее. Все более смиренно. Вот он босиком на его собственной земле Абсолюта.