Президент – великий человек

Французские революционеры с подозрением относились к влиянию знаменитости на политику, проявляя настороженность к любой персонализации власти. Но по другую сторону Атлантики, в молодой американской республике вокруг личности Джорджа Вашингтона сложился настоящий культ. Сегодня об «отцах-основателях» говорят с одинаковым пиететом, ставя в один ряд Вашингтона, Джефферсона и Франклина, иногда также Адамса и Гамильтона, однако, как убедительно показали историки, положение Вашингтона в конце XVIII века было несопоставимо с другими участниками Войны за независимость. Первое побуждение – отнестись к этому как к чему-то само собой разумеющемуся: разве не естественно, что герой войны стал самым знаменитым человеком в Соединенных Штатах? Однако на самом деле история о том, как Вашингтон сделался символом борьбы за независимость и символом жизнеспособности Соединенных Штатов, представляется чуть ли не мистической. Ничто не предвещало ему такой судьбы: не получивший хорошего образования, обладавший живым, но не острым умом, Вашингтон вдобавок не был крупным военным стратегом. Его действия против французов и союзных им индейских племен во время Семилетней войны не позволили ему добиться должности в регулярной британской армии, о которой он так мечтал. Даже во время Войны за независимость основные победы своей армии принес не он, если не считать пусть и успешные, но ограниченные операции в Принстоне в начале конфликта. И тем не менее этот респектабельный, но лишенный харизмы и гения человек при жизни сделался объектом внушительного процесса героизации. Путь плантатора из Виргинии, солдата колониальных войск, в сорок лет ставшего культовым героем Америки, а потом и фигурой мирового значения, позволяет выявить еще один аспект популярности в политике. Уникальности своего положения он обязан военной славе, намеренно индифферентной политической позиции, но особенно – способности воплотить героическую и символическую фигуру, в которой нуждалась нация. Впрочем, если престиж Вашингтона как политика всегда сохранял традиционные черты, если, например, между его публичной и частной жизнью всегда пролегала четкая граница, он не мог полностью отказаться от механизмов политической публичности. Признание Вашингтона, подобно гибриду, соединяло в себе и славу и известность, а сам политик всегда старался оставаться в рамках принципов «fame», основополагающей ценности людей его века. Последняя соотносилась с понятиями чести, репутации и публичного уважения и в то же время – с мотивом посмертной славы, дифирамбов, возносимых великим людям.

С момента назначения Вашингтона главнокомандующим континентальной армии (1775) лидеры патриотического движения проводили мощную пиар-кампанию вокруг его имени и образа с целью сделать из него идеальную, символическую фигуру, олицетворяющую борьбу повстанцев. Его именем назывались города и графства, его портреты распространялись в огромном количестве и во всех возможных видах, газеты, захлебываясь, сообщали о самых обыденных его действиях, как будто речь шла о величайших подвигах. В честь Его превосходительства устраивались гулянья, каждый год в день его рождения проводили парады. Знаком времени стало привлечение для нужд кампании изобразительных средств. На деньги, выделенные президентом Континентального конгресса Джоном Хэнкоком, художник Чарльз Уилсон Пил в 1776 году написал портрет Вашингтона, с которого не переставали снимать копии в течение всей войны, так что он превратился в один из наиболее узнаваемых образов американской революции. Хэнкок и другие лидеры патриотического движения с самого начала осознали: для того чтобы битва за независимость могла вписаться в традиционные рамки политической идентификации, отмеченной сильной персонализацией власти, на место короля необходима фигура, способная его заменить. Для перехода от монархии к республике, от Георга III к Джорджу Вашингтону имелась готовая форма: образ защитника и покровителя, отца отечества (father of the country), как теперь называли главнокомандующего.

После произошедших в декабре 1776 года сражений при Трентоне и Принстоне, в которых Вашингтон проявил большую отвагу, его культ превзошел все мыслимые границы. Если большинство историков скептически оценивают его чисто военные заслуги, то современники видели в нем подлинного героя, «одного из самых великих военачальников, известных миру», как не без пафоса возглашала в 1777 году «Virginia Gazette», хотя на тот момент его военные подвиги оставались еще очень скромными. Не столько боевые заслуги, не столько даже будущая победа в войне, сколько способность сохранить действующую армию в условиях суровой зимы 1778 года окончательно упрочила его престиж среди населения колоний. Если в военном плане ситуация казалась безнадежной, если от континентальной армии осталась жалкая кучка плохо обученных, плохо одетых, гибнущих от эпидемий солдат, сумевших с грехом пополам, отступая, занять равнину Вэлли-Фордж на юге Пенсильвании, то Вашингтон продолжал воплощать дух сопротивления и стойкости, упорное нежелание сдаваться. Он ни на минуту не сомневался в победе даже тогда, когда другим она казалась недостижимой. Когда через несколько лет перевес в Чесапикском сражении принес американцам победу в войне, все еще помнили о неудачах первых лет борьбы. Вашингтон был тем военачальником, кто не побоялся, встав во главе непрофессиональных, плохо обутых и плохо экипированных солдат, бросить вызов главной мировой державе и кто в конце концов нанес ей неожиданное и полное поражение.

Но еще больше, чем военные подвиги, современников изумляло его возвращение к мирной жизни после подписания мира. Для человека XVIII столетия, воспитанного в рамках традиционной культуры, но не забывшего об английской революции, главной опасностью, с какой могла столкнуться республика, было сосредоточение всей власти в руках военачальника. Отказавшись пойти по пути Цезаря и Кромвеля и вдохнув новую жизнь в миф о Цинциннате, Вашингтон сумел на глазах у всего мира одержать двойную победу – над человеческой природой и над историей. Это решение вполне сочеталось и с его позицией во время войны, на протяжении которой он всегда оставался верным конгрессу. Конечно, подавалось оно им очень эффектно – особенно на церемонии сложения с себя генеральских полномочий в декабре 1783 года, широко освещавшейся прессой. Отказ от власти ошеломил современников и позволил Вашингтону приобрести новое качество, стать бескорыстным героем. Победоносный генерал сделался олицетворением патриотических ценностей, идеально сочетавшим мужество со скромностью.

Вступление Вашингтона в политику, ознаменованное согласием участвовать в работе Конвента и дальнейшим избранием на должность первого президента Соединенных Штатов Америки, лишь усиливало этот образ – образ человека, готового с той же решимостью пожертвовать частной жизнью ради заботы об общем благе, с какой он когда-то добровольно сложил с себя военные полномочия и удалился в свое поместье Маунт-Вернон. Причина, почему Вашингтону удалось до такой степени слиться с образом героя-республиканца, заключалась в том, что его фигура являла собой идеальное сочетание двух ценностей, особенно важных для американской культуры конца XVIII века: это, с одной стороны, огромное значение, которое придавалось служению общественному благу, вдохновляемому примерами из античной истории, а с другой – скептическое отношение к власти с ее аристократическим этосом, которому пуританская культура противопоставляла мирную жизнь фермера у себя в поместье. Политическая акция считалась высшей ценностью лишь при условии, когда в ее основе лежали не амбиции, а готовность к самопожертвованию. Вашингтон – «скромный герой», умевший эффектно представить публике свою любовь к тихой жизни, – ассоциировался именно с этим представлением о добродетельном политике.

В Европе, и особенно во Франции, всем казалось, что американский генерал, как никто другой, соответствует идеалу великого человека, созданного воображением просветителей. Пусть по степени известности Франклин и затмевал Вашингтона, – последний с самого начала войны вызывал у людей искреннее восхищение. В 1778 году в Париже – вероятно, не без участия Вольтера – была отчеканена медаль, посвященная Вашингтону. Однако, поскольку в Европе на тот момент еще не существовало ни одного портрета Вашингтона, его изображение на медали было чистым плодом фантазии автора. Особенность распространения славы Вашингтона, пересекшей Атлантику, состояла в том, что его имя и подвиги стали известны раньше, чем его внешность. После войны молва о Вашингтоне вышла за пределы интеллектуальных кругов. В декабре 1781 года, через два месяца после сражения при Йорктауне, кондитер из Пале-Рояля по имени Дюваль уже торговал конфетами «а-ля Вашингтон». Свой вклад в популяризацию фигуры Вашингтона внесла публикация свидетельств французов, участвовавших в Войне за независимость. Так, в 1782 году аббат Робен, капеллан в армии Рошамбо, опубликовал свой «Поход армии г-на графа де Рошамбо», включив туда длинное восторженное описание Вашингтона, наделенного лучшими профессиональными и человеческими качествами. Наивный восторг Робена внушен впечатлением от личной встречи с генералом: «Я увидел Вашингтона – человека, который является душой, оплотом одной из самых великих революций, известных истории. Я глядел на него с вниманием, которое всегда притягивают к себе великие мужи». Но Робен свидетельствует не только о величии Вашингтона и о собственной встрече с ним; он описывает энтузиазм, культ, чуть ли не поклонение, окружающее героя Нового Света: «В тех краях на него смотрят как на живого бога; старики, женщины, дети с одинаковой поспешностью бросаются к нему, радуясь возможности его увидеть; в городах за ним ходят с факелами; в честь его приезда устраивается публичная иллюминация; американцы – холодная нация, которая, пока не разразилась буря, повиновалась лишь велениям своего расчетливого ума, – благодаря Вашингтону воспрянула, воспламенилась чувствами, и первые песни, внушенные ей ими, были песнями во славу Вашингтона». Дифирамбы в его адрес не ограничились отзывом Робена. С этого времени визит к великому уроженцу Нового Света становится обязательной частью туристской программы европейцев, посещающих Америку. Не избегает его и Бриссо, который в 1788 году проводит в Маунт-Верноне три дня и с восхищением описывает превращение «знаменитого генерала» в «хорошего фермера», скромного и бескорыстного. В эпоху революции он не раз вернется к этому политико-патриотическому мифу, для того чтобы наполнить содержанием идею о солдате-гражданине. В 1797 году выходит трактат Фонтана, где именно Вашингтон ставится в пример вождям Французской республики.

Причина, по которой и в Европе и в Америке вокруг Вашингтона сложился подобный ореол, состояла в его умении представить себя в образе скромного героя, вынужденного скрепя сердце пожертвовать частной жизнью ради общественного блага. Когда уже в XX веке издатели его переписки обнаружили, с какой маниакальной тщательностью он заботился о своем публичном образе, как обдумывал последствия любого принимаемого решения, они были слегка шокированы. Подобное самолюбие не вязалось с мифом о современном Цинциннате. Для некоторых биографов, норовящих свергнуть Вашингтона с пьедестала, этого оказалось достаточно, чтобы признать его честолюбцем, одержимым жаждой признания и славы. Первый президент был «помешан на славе» («mad for glory»), – считает Джон Ферлинг, видящий в Вашингтоне искушенного политика, чья наигранная наивность служила лишь тому, чтобы быстрее добиться конечной цели – власти.

Такая трактовка разбавляет излишне слащавый образ здоровой долей скепсиса и поэтому не совсем бесполезна, но опирается она анахроничное, современное, представление об амбициях. На Вашингтона проецируется инструментальная концепция политической популярности, несвойственная его времени. Для него на первом месте стояла репутация, то, как его воспринимали и оценивали равные. Он был достойным представителем виргинской колониальной элиты, тех богатых плантаторов, которые переняли стиль жизни и ценности английского дворянства. Вашингтон очень рано усвоил правила поведения джентльмена и с редкой непреклонностью всю жизнь им следовал. Иногда надменный и всегда отстраненный тон, сочетание сдержанности и галантности, столь поражавшее современников, явились результатом строгой самодисциплины, тем более необходимой Вашингтону, что по пути наверх его ждали многочисленные препятствия. Очень рано осознавший необходимость добиваться уважения со стороны представителей его круга, виргинской колониальной элиты, Вашингтон также постиг, какие опасности может таить военная карьера. Она чуть не окончилась для него во время Семилетней войны, когда его обвинили в незаконном убийстве французского офицера Жюмонвиля. Но он никогда не переставал ревностно заботиться о своей военной репутации.

С началом Войны за независимость Америки одержимость Вашингтона собственной репутацией приобрела невиданные, пугающие масштабы. Став публичной фигурой, Вашингтон должен был не только оберегать свой локальный статус, опровергая слухи недоброжелателей, но и скрупулезно выстраивать свой образ для тех, кому известно было только его имя. Непохоже, чтобы он сознательно добивался звучавших в его адрес славословий и что они вообще были ему по душе. При этом он, как никто другой, заботился о своем публичном образе и следе, который ему предстояло оставить в истории. Именно такую ситуацию и описывает слово «fame», публичное уважение – чувство всеохватывающее и единодушное, как будто предвещающее посмертную славу, уготованную великим людям, но которое тем не менее преходяще, ибо на него может повлиять любое неудачное решение или выступление, любой слух или навет, любая проигранная битва или неловкое слово. Отсюда, вероятно, одна из самых типичных черт публичного образа Вашингтона: благоразумие, сдержанность, спокойствие и самоконтроль. Если у других исторических фигур харизма хотя бы отчасти держится на ораторстве, краснобайстве, бьющей через край энергии, то Вашингтон обычно изображается «неразговорчивым», вступающим в беседу лишь тогда, когда промолчать было бы неприлично, и всегда дающим уклончивые ответы. Отсюда, наконец, его колебания перед принятием любого важного решения: «Как это отразится на моей репутации?» – с тревогой спрашивает он друзей. Даже став настоящим героем Нового Света, Вашингтон не вышел из-под влияния этики колониальной элиты, где социальная ценность индивида определялась степенью уважения к нему со стороны современников.

Выразим эту же мысль иначе: Вашингтон был человеком чести. Для него не было ничего важнее, чем чтобы окружающие относились к нему с почтением, а это подразумевало неукоснительное следование правилам своей социальной группы. Поэтому его меньше всего можно назвать революционером, и его отношение к общественному мнению было диаметрально противоположно позиции Мирабо и Уилкса. Он как огня боялся скандалов. Как всякий человек, выросший в обществе, где понятие чести ставится во главу угла, он прекрасно знал, что публичное уважение – не самопроизвольное чувство, что долгом джентльмена является не только подобающе себя вести, но также в меру сил заботиться о собственном образе, формируемом в сознании окружающих. Для Вашингтона это означало отстаивать свою военную репутацию и подчеркивать историческую роль своего участия в боевых действиях. За шесть месяцев до конца войны, когда ее исход оставался неопределенным, а командование испытывало серьезные трудности с финансированием, он убедил конгресс нанять целый штат секретарей, которые занялись бы переписыванием его военной корреспонденции. Всего получилось двадцать восемь томов, которые были отправлены в Маунт-Вернон. Через несколько месяцев после возвращения Вашингтона к мирной жизни его бывший адъютант Дэвид Хамфрис предложил ему писать мемуары, но Вашингтон отказался, сославшись на отсутствие таланта и, что важнее, на опасения заслужить упреки в нескромности. В следующем году Хамфрис делает новую попытку, предложив в качестве автора мемуаров себя. В промежутке он успел совершить продолжительное путешествие в Париж, написать стихотворение в честь Вашингтона и встретиться с его многочисленными поклонниками, убеждавшими его взяться за биографию их кумира. «Уверяю Вас, в Европе нет недостатка в ревнителях Вашей славы (fame)», – писал он Вашингтону, стараясь его переубедить. Тот согласился, радуясь возможности восстановить свою репутацию в глазах жителей Европы, где, правда, уже гремело его имя, но где еще не стерся из памяти сомнительный эпизод с его участием времен Семилетней войны.

Однако, не желая ограничивать свободу действий Хамфриса, Вашингтон предложил ему поселиться в Маунт-Верноне и предоставил в его распоряжение все свои архивы, а также пообещал делиться воспоминаниями. Это отвечало интересам обоих. Хамфрис получал в полное пользование богатый документальный материал и принимался в дом Вашингтона на правах «члена семьи»; сам же Вашингтон приобретал возможность следить за ходом работы. Действительно, по мере ее продвижения он добросовестно вносил в рукопись свои комментарии. Однако предполагаемая биография так и не увидела свет. По-видимому, Хамфрис не подходил для этой задачи, не обладая достаточной энергией и талантом. Также можно предположить слишком большой разрыв между читательскими ожиданиями европейской аудитории, которая начинала привыкать к новым формам биографических произведений и которой нужны были истории об особенностях характера Вашингтона и его частной жизни, и тем, что он сам готов был поведать публике, намереваясь ограничиться рассказом о своих действиях во время Войны за независимость и особенно Семилетней войны и не вторгаться на опасную территорию, отведенную семейной и эмоциональной жизни. В глазах Вашингтона его слава (fame) имела мало общего со знаменитостью в том виде, в каком она начинала формироваться в Европе, где ее составляющими становились публичность или даже скандал. Ничто не внушало ему большего ужаса, чем оказаться в одном ряду с популярным актером или модным автором. Им также не двигали политические амбиции в современном значении слова: в тот период жизни он отнюдь не стремился к популярности. Под «fame» подразумевалась в первую очередь его военная репутация и честь джентльмена. Вашингтон взывал к просвещенному мнению привилегированного круга и к суду потомков, от которых он ожидал беспристрастности.

Возможно также, что работе Хамфриса помешало избрание Вашингтона в президенты. Ему вскоре предстояло обнаружить, особенно во время второго срока, что знаменитость не служит гарантией неучастия в новых формах межпартийной борьбы, начинавших проявляться в молодой американской республике. Единогласно избранный президентом на второй срок в 1793 году, Вашингтон продолжал пользоваться огромной популярностью; однако изменился политический контекст. Раскол между федералистами, выступающими за укрепление федеральной власти и за индустриализацию, и республиканцами, занимавшими открыто франкофильские позиции и приверженными идеалу сельской Америки, усилился и вел к прямому столкновению. Последней каплей стали переговоры о мире с Англией, которые вел Джон Джей. Федералисты считали, что речь идет о необходимом компромиссе, позволяющем Соединенным Штатам избежать втягивания в революционные войны в Европе. Для республиканцев отказ от союза с Францией в пользу бывшей метрополии был равнозначен измене. Последующая кампания за ратификацию договора спровоцировала рост новых форм политической мобилизации, ознаменовавшихся мощным выходом на сцену общественного мнения в качестве новой силы в политической игре; эти формы включали мобилизацию масс, появление партийной прессы и петиций. Вашингтон, который согласился подписать договор, подвергся яростным нападкам со стороны демократической прессы, в частности газеты «Аврора», издававшейся Бенджамином Франклином Бачем, внуком Бенджамина Франклина.

Позиция Вашингтона относительно роста значимости общественного мнения и множащихся приемов ведения межпартийной борьбы оказалась более амбивалентной, чем можно было ожидать. Яростные нападки, звучащие со всех сторон, вне сомнения, задевали Вашингтона и вредили его сложившемуся образу. В 1797 году он покидает президентский пост глубоко обиженным человеком, шокированный тоном, который приняли в то время политические дебаты. Впрочем, несмотря на шумную критику, исходящую от самых непримиримых противников договора с Англией, Вашингтон не утрачивал популярности. Его вмешательство в вопрос о подписании договора сразу же изменило расстановку сил. Если раньше общественное мнение и конгресс были настроены против этого договора, Вашингтона своей речью переломил ход дебатов, наделив договор частицей того авторитета, который он сам заработал в ходе Войны за независимость. Во всяком случае, так считал Томас Джефферсон, возмущенный такой in extremis ратификацией конгрессом упомянутого договора в мае 1796 года.

Мутные воды политики, в которые окунулся Вашингтон, не оставили его публичный образ таким же незапятнанным, как раньше. Его популярность оказалась страшным оружием, хотя в отличие от Мирабо и Марата это был не столько дар оратора или несгибаемость революционера, сколько умение придавать вещам легитимность. Но в ней обнаружилось и слабое место. Стоило Вашингтону солидаризироваться с федералистами, как он попал под огонь критики и стал опасаться, как бы ореол, окружающий его имя, со временем не потускнел. Его решение уйти из власти по окончании второго срока, вероятно, обусловлено осознанием своей пошатнувшейся популярности. Благодаря этому он сохранит репутацию человека, стоящего над схваткой. Снова удалившись в поместье Маунт-Вернон, Вашингтон во второй раз стал современным Цинциннатом. По случаю его смерти, последовавшей через два года, был объявлен национальный траур, проведены публичные церемонии и произнесены проповеди в церквях. Настоящий «апофеоз» с примесью религиозного поклонения!

Подобное единомыслие не могло не вызвать раздражения у некоторых ведущих политиков того времени, включая его бывших политических союзников. Джон Адамс, который при Вашингтоне был вице-президентом, а потом стал его преемником, наблюдал за культом героя с некоторой горечью. Адамс быстро проникся недоверием к избыточному коллективному восхищению, окружавшему Вашингтона, которое он называл «суеверным почитанием». С февраля 1777 года он старается внушить коллегам-конгрессменам идею об опасности такого культа. Впоследствии он убедился в верности генерала закону и его полной лояльности по отношению к конгрессу, однако продолжал следить за его публичными успехами с трезвым умом, но не без ревности. Позднее, уже после собственного пребывания в должности президента и смерти предшественника, он не прекратил обличать культ, создаваемый вокруг фигуры великого современника, который в его глазах был равносилен глупому идолопоклонству, поклонению «Божественному Вашингтону» («Divus Washington»). Обширная переписка того периода между Адамсом и его другом Бенджамином Рашем обнаруживает амбивалентное отношение обоих корреспондентов к покойному президенту, чьи заслуги постоянно служат им темой для разговора.

Перечисляя подлинные таланты первого президента, Адамс прежде всего вспоминает о его «приятной наружности» и саркастически добавляет, что красота – главный из талантов, приписывая данный афоризм… мадам Дюбарри. Таким образом, дарования современного Цинцинната сводятся к достоинствам вульгарной фаворитки. Остаток списка выдержан в том же ироническом ключе. Адамс находит у героя Войны за независимость следующие таланты: представительность, богатство, дар молчания, счастье быть рожденным в Виргинии. Это меньше всего соответствует героическому образу великого человека. Но если добродетели Вашингтона столь тривиальны, а подвиги столь сомнительны, чем же объяснить его славу? Она, считает Адамс, была продуктом общественного мнения, направляемого в нужное русло людьми, которые в частных разговорах не скрывали презрения к Вашингтону.

Частота, с которой в переписке между Адамсом и Рашем возникает тема реальности заслуг Вашингтона и его публичного образа, свидетельствует о стремлении корреспондентов постичь коллективный феномен, который не перестает их удивлять. Эти люди, принимавшие непосредственное участие в Войне за независимость и в управлении молодой республикой, близко знавшие Вашингтона, ошеломлены масштабом его известности, создающей вокруг его фигуры ореол ирреальности, за которым его истинные качества невозможно распознать. Они испытывают нечто среднее между раздражением, которое вызывает у них подобная мистификация, и трезвым пониманием, что такое выпячивание его образа, несмотря на всю избыточность, было необходимо для обеспечения сплоченности и единства молодой американской нации, чья жизнеспособность и само будущее были поставлены на карту. Хотя его непомерная популярность и монополия на славу взывали к их чувству справедливости, они считали, что не стоит расшатывать символ, являющийся лучшей гарантией прочности их общих достижений.

Иногда Адамс впадает в гнев и уныние, предсказывая, и не без оснований, что знаменитость Вашингтона или Франклина ослепит потомков и что они не смогут беспристрастно оценить роль того и другого; но чаще он, похоже, готов безропотно смириться с этим и даже отчасти восхищается Вашингтоном. Однако чтобы понять причины явления, он привлекает топику не знаменитости, которая в это время начинает формироваться в Европе, а славы (fame). Это слово встречается у него снова и снова. В одном месте он приводит весьма показательный пассаж из Уильяма Коббета: «Никогда еще двое людей не расходились так сильно, как расходились Вашингтон и Адамс в оценке желания славы (desire of fame). Вашингтон питал к ней сильнейшую, ненасытимую жажду; Адамс испытывал в ее отношении столь же глубокое безразличие». Но не будем спешить с выводами: это утверждение ни в коей мере не является критикой Вашингтона. Адамсу ясно, что его позиция не импонирует автору цитаты, да и он сам признает собственное безразличие к славе одним из своих самых серьезных недостатков. Конечно, в этой оценке ощущаются нотки кокетства и высокомерия, но она позволяет нам увидеть, в какой мере желание славы, стремление обессмертить свое имя смелыми и доблестными деяниями, добиться уважения и восхищения сограждан считалось тогда легитимной моделью поведения.

Топика «fame», структурировавшая социальное и политическое воображаемое поколения Адамса и Вашингтона, объединяла в неразрывную цепочку, тесно переплетаясь с неоцицероновой моралью и культом чести, понятие социальной репутации, публичного образа и посмертной славы. Для этих людей, выросших в одной из провинций великой Британской империи, республиканская культура была дичком, привитым к кодексу чести английского джентльмена, препятствующему пониманию новых возможностей знаменитости. В случае Вашингтона это проявлялось в проведении четкой связи между его публичной деятельностью, чье восприятие он стремился подчинить своему контролю, и частной жизнью, которая должна была быть ограждена от любого проявления любопытства. Когда Натаниэль Готорн спустя несколько лет напишет: «Видел ли хоть один человек Вашингтона голым? Нет, немыслимо! Нагота с ним никак не вяжется. Мне представляется, что он так и родился в камзоле и напудренном парике и, едва появившись на свет, с достоинством всем поклонился», – его слова станут не только свидетельством превращения героя Войны за независимость в исторический памятник, далекий и пугающий: ему удастся нащупать определяющую характеристику публичного образа Вашингтона, которая была ясно видна уже его современникам. Он пользовался громадной популярностью на всем американском континенте, но не как знаменитость, вызывающая любопытство и эмпатию, а как герой в классическом понимании слова, которым все восхищаются за его военные и политические качества.

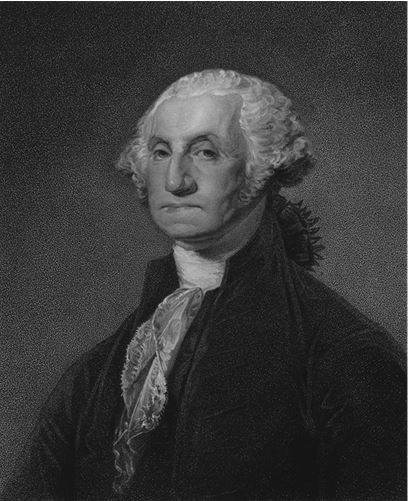

Джордж Вашингтон. Гравюра с портрета работы Гилберта Стюарта. 1798

Вашингтон педантично выстраивал образ публичного персонажа, всегда дистанцирующегося от толпы и самого распоряжающегося своей судьбой. То же самое касается его портретов, которые остаются парадными и официозными. Когда он позировал Гилберту Стюарту, художник, надеясь запечатлеть своего знаменитого натурщика менее чопорным, чем обычно, попросил его на мгновение забыть, что он Джордж Вашингтон, позирующий для портрета, но лишь вызвал у того вспышку гнева. Конечный вариант, хотя и не лишенный определенных достоинств, меньше всего располагал к фамильярности в отношении первого президента. Этот чинный, суровый человек разительно отличался от улыбающегося добродушного квакера, чью роль с таким мастерством сыграл Франклин во время поездки в Париж. В общем, трудно себе представить американского Жана Гюбера, который рискнул бы изобразить, как Вашингтон, встав с постели, натягивает штаны или непринужденно завтракает, отбросив всякие церемонии. Между тем у американской публики портрет пользовался спросом, как показывает нескончаемый поток писем, поступавших к Вашингтону со всех концов Соединенных Штатов, и посетителей, иногда совершенно незнакомых ему людей, которые так регулярно приезжали в Маунт-Вернон, что временами, если верить его жалобам, он несколько недель не мог пообедать наедине с женой. Но вовсе не склонный, в отличие от Руссо, играть в отшельника, прячущегося от посетителей из страха в них разочароваться, Вашингтон, следуя нормам этикета виргинской элиты, гостеприимно предлагал всем кров и с помощью продуманного до мелочей ритуала создавал у людей иллюзию, что им довелось лицезреть героя Войны за независимость в домашней обстановке, хотя они не получали даже общего представления о действительном его быте.

При этом Вашингтон со всей твердостью пресекал любые попытки разговоров о его частной жизни. В его глазах она принадлежала только ему и его семье. Его желание четко отделять публичного человека – главнокомандующего, позже президента – от частного соблюдалось почти неукоснительно. Правда, некоторым из его поклонников не удалось побороть соблазн «гуманизировать» своего кумира. После его смерти некоторые биографы стали распространять истории о его личной жизни. Самым заметным из них был Мейсон Уимз, англиканский пастор, написавший первую биографию первого президента. Этот уроженец Мэриленда к 1790-м годам стал очень плодовитым автором, но не чуждался и ремесла бродячего торговца, работая на ирландского книгоиздателя Мэтью Кэри, осевшего в Филадельфии. Уже в 1797 году Уимз предложил ему выпустить дешевую серию биографий крупных военачальников времен американской революции, рассчитывая «поразить воображение публики» и получить большую выручку. После смерти первого президента Уимз представил Кэри «Жизнеописание Вашингтона», над которым работал последние шесть месяцев: он надеялся, что, если они первыми займут эту нишу, книгу можно будет продавать за двадцать пять или даже тридцать семь центов. В конце концов, после того как не удалось убедить Кэри, книга была напечатана в другой типографии и уже в год выпуска (1800) выдержала четыре издания. В 1806 году она выходит вновь, на этот раз у Кэри, осознавшего ее коммерческий потенциал, и, наконец, в 1808 году появляется очередная, значительно расширенная ее редакция. Книга сильно увеличилась в объеме, теперь она насчитывала двести страниц, тогда как в первоначальном варианте их было всего восемьдесят; в период с 1800 года по 1825-й (год смерти Уимза) она переиздавалась двадцать девять раз, к концу века – не менее сотни. Это один из самых известных бестселлеров в истории американской политики.

Уимз не пытался написать историческую работу. Он реализовывал издательскую стратегию, играя на любопытстве публики. Хотя бо́льшая часть книги отдана под рассказ об эпических, героических и величественных событиях Войны за независимость и о пребывании Вашингтона в должности президента, ее притягательность кроется в описании детства и обрисовке характера героя, чему посвящены отдельные главы. Туда включено множество анекдотов, часть которых стала классикой американской народной культуры, вроде рассказа о вишневом дереве, сломанном юным Джорджем, в чем он, демонстрируя врожденную прямоту, не преминул признаться отцу, несмотря на опасность навлечь на себя родительский гнев: «I can’t tell a lie, Pa». Впрочем, по форме книга остается вполне классической. Не подстраиваясь под новые форматы, возникшие под влиянием культуры знаменитости и пользующиеся успехом в Европе, автор прибегает к испытанной модели – биографиям выдающихся людей. Даже рассказы о детстве Вашингтона выдержаны в духе назидательных историй, сообщающих о таких качествах героя, как мужество, верность, прямодушие. Нетрудно догадаться, что они направлены не на «очеловечивание» Вашингтона, но на демонстрацию его добродетелей. Уимз даже включает в свою книгу рассказ о вещем сне-аллегории, который якобы видела мать будущего президента, когда тому было всего пять лет. В этом сне ее сыну удается, благодаря спокойствию и собранности, потушить загоревшуюся крышу дома, после чего он вызывается построить новый дом, еще лучше прежнего! Морализаторский пафос книги прекрасно вписывался в политический и религиозный контекст начала XIX века, когда на публику хлынул настоящий вал сочинений, чьи авторы руководствовались идеей построить новый национализм республиканского и христианского толка, основанный на идее евангельского возрождения. Фигура Вашингтона, национального героя Америки, была неотъемлемой частью патриотического дискурса. Уимз сознательно стремился внушить читателям благоговейное отношение к Вашингтону, превратить этого просвещенного деиста в образцового христианина евангельского типа.

Предисловие к книге свидетельствует о трансформации нравственной культуры Америки. Уимз уделяет место противопоставлению публичного человека и его частной жизни. Если с подачи сторонников Вашингтона молва о его подвигах облетела весь мир, то частная сторона его жизни оставалась в тени. Между тем судить о величии человека надо по его частной жизни, когда проявляется его истинная природа, а не по его выходам на публику, когда он норовит показать себя окружающим с лучшей стороны. «Настоящая жизнь – только частная», – пишет Уимз. Однако, несмотря на подобную уступку частной жизни, повествование остается удивительно традиционным: у Вашингтона нет никаких секретов, никаких тайных слабостей, его жизнь не вызывает эмпатии, она служит нравоучением, моралью, подтверждающими его добродетельность. Вашингтон велик во всем: настоящий американский герой, чья добродетельность в частной жизни соотносится с заслугами в жизни публичной. Он вызывает не эмоциональное влечение, а желание подражать ему как нравственному ориентиру. Предназначенное для детей, «Жизнеописание Вашингтона» Уимза лишь на первый взгляд может поколебать монументальный образ президента. «Подрывные» попытки автора гуманизировать Вашингтона направлены на конкретизацию его места в политике, на превращение в ролевую модель для американского народа.

Именно в таком ракурсе следует рассматривать начальный эпизод книги, где по воле автора появляется Наполеон, который, готовясь к экспедиции в Египет, справляется у юных американцев о здоровье Вашингтона, а потом заявляет, что история намного дольше сохранит имя американского героя, чем его собственное. Интерес Бонапарта прежде всего политический, он направлен на «основателя великой империи». Феноменальная популярность Вашингтона, перешагнувшая с берегов Потомака к Средиземному морю, хоть и стала возможной благодаря новым информационным технологиям, новым способам тиражирования имени и образа, остается привязанной к классической парадигме славы великого человека. Фигура Вашингтона, которую популяризирует Уимз, – это фигура национального героя, воплощающая американские ценности, добродетельность и умеренность. Его символическая функция в том, чтобы воплощать единство рождающейся нации. Его престиж описан по типу трансцендентных понятий; отсюда в разговоре о Вашингтоне такое обилие религиозных терминов, столь раздражавших Адамса. Будучи пастором, писавшим в числе прочего проповеди, Уимз как никто другой, подходит на роль популяризатора идеального образа отца-основателя Соединенных Штатов.

Неудивительно, что из-под пера Уимза с первых же строк выходит эпизод с Наполеоном. Современники часто проводили параллели между двумя героями. Бонапарт и сам при консулате везде трубил об этом сходстве, потом от него отмежевался, но в «Мемориале Святой Елены» снова о нем вспомнил. Сравнивает их и Шатобриан в «Замогильных записках», вслед за описанием своей встречи с Вашингтоном в 1791 году. Он не находит в нем ничего сверхъестественного. Вашингтон не принадлежит «к племени, возвышающемуся над прочими людьми. В его облике нет ничего выдающегося». Это молчаливый человек, который действует неторопливо, так как думает не о себе, а о благе страны и о свободе. Поэтому он так осмотрителен, но по той же причине столь весомы плоды его трудов. Бонапарт же, напротив, личность экстраординарная, с первых мгновений поражающая воображение, но не озабоченная ничем, кроме поиска славы. «У Бонапарта нет ни единой общей черты с этим чинным американцем: он одерживает громкие победы в Старом Свете. Ему нужно лишь построить себе репутацию. Его волнует лишь собственная судьба». Сознавая, что не оставит в истории глубокого следа, он вечно вовлечен в какое-нибудь дело, игру, позволяя увлечь себя эйфории успеха: «Он спешит насладиться славой и взять от нее все, что можно, как от ускользающей юности». Последовательное противопоставление двух фигур, в которое перерастает попытка провести между ними параллель, достигает здесь максимальной остроты. С одной стороны, серьезный человек, верный идеалам свободы, который создает новую страну и умирает почтенным сановником. С другой – авантюрист, который предает идеалы свободы и умирает в изгнании, а дело его жизни оканчивается крахом. Решение выносится явно не в пользу Бонапарта. Этот последний – человек прошлого, вообразивший себя наследником греческих героев и павший жертвой собственных, чисто личных, амбиций. Его слава анахронична. Слава Вашингтона, напротив, глубоко современна, соотносясь с новыми ценностями демократических обществ, которые нуждаются в нормальных людях, чтобы коллективно действовать через них.

Шатобриан, при всей убедительности его выводов, полностью обходит молчанием то новое, что слава Наполеона внесла в политическую культуру, ту эмоциональную и сентиментальную ноту, которой было начисто лишено отношение к Вашингтону. В главе, написанной когда «еще не остыло тело Бонапарта», он утверждает, что известие о его смерти было встречено с полным равнодушием. Однако уже в ближайшие годы любовь и тяга народа к Наполеону проявят себя с небывалой силой. Шатобриан и сам в какой-то момент заразится этой модой.