ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Связи

ГЛАВА 3

Разбитые сердца и сломанные ноги

У комика Джерри Сайнфелда была такая шутка: «Согласно многим исследованиям, на первом месте у людей стоит страх перед выступлением на публике. А страх смерти — на втором месте. Вам это не кажется странным? Вот вы на похоронах предпочли бы лежать в ящике или читать надгробное слово?» Шутка отсылает к проведенному в 1973 году в частном порядке опросу 2500 человек. 41% респондентов тогда сообщили, что больше всего боятся выступать на публике, и только 19% заявили о страхе смерти. Хотя в других опросах такой невероятный порядок не повторился, страх публичных выступлений всегда находится вверху списка. Первую десятку страхов можно разделить на три категории: все, связанное с сильным физическим ущербом и смертью, утрата любимых людей при любых обстоятельствах и публичные выступления.

Несомненно, изначально способность испытывать страх развивалась для предотвращения физического вреда. Без страха перед опасностью наши предки, вероятно, не стали бы нашими предками, потому что просто не дожили бы до репродуктивного возраста. В страхе утраты близких тоже есть смысл с точки зрения эволюции — он имеет отношение к распространению генов. Но публичные выступления? Дарвин о них не упоминал, поскольку их очевидная связь с физическим выживанием отсутствует. Так чего же мы боимся, стоя перед аудиторией? Говорить все умеют, в общении с друзьями, родными и коллегами никто не тушуется. То есть мурашки бегают не от самого по себе громкого произнесения слов.

Большинство боится публики, причем количество человек аудитории не важно: будь в ней дюжина, сотня или тысяча незнакомцев — все равно страшно.

В школьном возрасте я любил смотреть детские телевизионные образовательные программы. В одной из них шестиклассник выступал с речью перед другими детьми. Он забыл слова и стал посмешищем (правда, потом совершил неожиданно смелый поступок и завоевал сердце самой симпатичной девочки в школе). Подозреваю, что многие боятся именно стать посмешищем: ведь это будет означать, что окружающие сочтут их глупыми и некомпетентными и в результате отвергнут. Чем больше аудитория, тем большее количество присутствующих в ней может выказать оратору свое неприятие. А быть отверженными мы боимся.

При этом вряд ли выступающему интересно мнение каждого отдельного слушателя. Но почему нам важно их общее мнение — всех вместе? Потому что быть отвергнутым больно. Вспомните одно-два болезненных происшествия из своей жизни. Вам представилась сломанная нога или неудачное падение? Но наверняка был хотя бы один случай, связанный с переживанием не телесной, а душевной, социальной боли — утрата или уход любимого человека, публичное унижение. Почему я употребляю слово боль? Потому что на угрозу социальным связям мозг реагирует так же, как на физическую боль.

Начало жизни большого мозга

Зачем наш мозг устроен так, что разбитое сердце болит не меньше настоящего инфаркта миокарда? Одна из причин в том, что самым простым для эволюции способом сделать нас умнее оказался большого размера мозг. Непропорционально большой объем мозга дает одному биологическому виду умственное превосходство над другим. А как уже упоминалось, у человека относительно тела мозг особенно крупный.

Рожать ребенка с большим мозгом нелегко — это подтвердит любая мать. Тело младенца минует родовой канал относительно легко, а вот прокладывающая ему дорогу голова нередко застревает. Срок вынашивания плода обусловлен формой женского таза, и если бы мозг продолжал расти дальше, пока малыш находится в утробе, человеческий ребенок попросту не смог бы родиться естественным путем.

Мозг младенца всего в четыре раза меньше, чем взрослого. То есть три четверти мозга формируются уже после рождения. В утробе он созревает до своего возможного предела, а последующее развитие происходит уже в большом мире. Преимущество именно такого порядка в том, что мозг окончательно формируется в той среде, где в дальнейшем и будет функционировать. Но у рождения ребенка с не до конца сформированным мозгом есть и минусы: младенец не способен самостоятельно выжить — и все из-за незрелого мозга. Человеческие детеныши рождаются совершенно беспомощными и остаются такими еще несколько лет, существенно дольше, чем у прочих млекопитающих.

Формирование префронтальной коры у человека завершается только на третьем десятке лет жизни. До некоторой степени описанное относится ко всем млекопитающим, но темпы развития у них все же существенно другие — самыми беспомощными рождаются именно наши дети. Такая особенность — появление на свет с недоразвитой нейронной системой — сформировалась 250 миллионов лет назад, во времена первых млекопитающих; она стала первым шагом на пути эволюционного создания социальных существ, каковыми мы сегодня являемся.

Маслоу наоборот

В 1943 году Абрахам Маслоу, психолог из Новой Англии, опубликовал в престижном журнале статью с описанием иерархии потребностей человека. Обычно ее изображают в виде пирамиды (рис. 3.1). По теории Маслоу, мы поднимаемся по пирамиде потребностей снизу вверх: сначала удовлетворяем базовые потребности, а потом двигаемся выше.

Рис. 3.1. Иерархия потребностей Маслоу

Источник: Maslow, A. H. (1943). A theory of human motivation. Psychological Review, 50(4), 370

В основании пирамиды находятся физиологические потребности: пища, вода, сон. Следующий уровень касается потребностей безопасности — надежное укрытие и физическое здоровье. Потребности этих двух уровней являются насущными, так сказать, с большой буквы П. Без их удовлетворения невозможно выжить. Остальные потребности пирамиды можно охарактеризовать как «есть — хорошо, а нет — обойдемся», то есть с маленькой буквы «п». Например, мой сын говорит, что ему очень надо еще мороженого, но на самом деле он просто его хочет. И прекрасно без него проживет, пусть даже ему так не кажется. Остальные потребности в пирамиде Маслоу — как дополнительные порции мороженого: любовь, чувство принадлежности, уважение. А самоактуализация — полная реализация своего потенциала — это вишенка на торте.

Спросите любого, что ему нужно для выживания. Скорее всего, он перечислит потребности из нижних уровней пирамиды: воду, пищу и укрытие. Все это необходимо и младенцам. Вот только сами они никак не смогут этого раздобыть, поскольку совершенно не способны к самостоятельному выживанию.

Всем детенышам млекопитающих, от мыши до человека, с момента рождения необходим кто-то, кто станет о них заботиться и удовлетворять их биологические потребности. Но раз так — значит, Маслоу ошибался. Правильным будет поместить социальные потребности в основание его пирамиды. Пища, вода и укрытие не являются основными для ребенка, так как в первую очередь ему необходимы общение и забота. Без социальной поддержки младенцы никогда не станут взрослыми, способными себя обеспечить.

Потребность в социальных связях тоже начинается с большой буквы П. Как и описанная в главе 2 сеть пассивного режима работы мозга, измененная пирамида Маслоу дает нам важную подсказку о том, кто мы есть. Любовь и чувство принадлежности могут показаться удобством, приятным, но не необходимым. Однако наша тяга к людям сформирована на биологическом уровне, потому что связана с выживанием. Это первый из трех механизмов адаптации поддержания нашей сложно устроенной социальности, а нужда в ней — краеугольный камень всех остальных потребностей.

Боль

В очереди к врачу — трое. Первый жалуется на головную боль. Врач говорит: «Примите две таблетки тайленола и позвоните утром». Второй хромает: «Доктор, я растянул лодыжку». Врач: «Принимайте по две таблетки тайленола в день и позвоните через неделю». Третий, едва сдерживая слезы: «Доктор, у меня разбито сердце. Что мне делать?» Врач без колебаний делает назначение: «Принимайте по две таблетки тайленола в день и позвоните через месяц». Как думаете, правда? Конечно, нет. Ни один доктор ни прописал бы жаропонижающий анальгетик от чувства социальной изоляции. Однако история все равно поучительная, потому что в реакции на нее отображается интуитивная теория боли.

Боль — со стороны очень занятное явление. Когда ты ее чувствуешь сам, она неприятна, порой невыносима. Однако боль — один из основных механизмов выживания. С хроническими болями живут почти 20% взрослых людей в мире. Из-за этого они постоянно обращаются к врачам и впадают в депрессию. По данным недавнего исследования, временная потеря трудоспособности только США стоит 60 миллиардов долларов в год. Но как бы ни была ужасна хроническая боль, гораздо хуже ее вообще не испытывать: дети с врожденной нечувствительностью к боли часто умирают в первые годы жизни из-за регулярных травм или смертельно опасной инфекции.

Многие этические решения нашего цивилизованного общества направлены на избавление человека от излишней боли. Например, приговоренным к смерти сейчас не отрубают голову, а делают укол — это безболезненно, поэтому считается гуманным. Примечательно, что большая часть общества не возражает против смертной казни в качестве узаконенного наказания — ее не устраивает только узаконенная боль. В спорах о допустимости абортов тоже ставится вопрос о способности плода испытывать боль. И в обсуждениях того, каких животных можно убивать ради пропитания, также фигурирует их восприимчивость к боли.

Во всех приведенных случаях речь идет о физической боли. Но какова реакция на социальную боль в результате объективного или субъективного ущерба, нанесенного социальным связям? Слова «он разбил мне сердце» никто не воспринимает буквально, и никто, реагируя на них, не вызывает скорую помощь («На починку разбитого сердца у нас считаные секунды. Сестра, двести вольт на дефибриллятор. Разряд!»). Большинство вообще не считает социальную боль настоящей и использует выражение о душевной боли только как фигуру речи.

«Настоящая» боль (то есть физическая) играет в выживании ключевую роль. Для всех потребностей с большой буквы П есть соответствующая физическая боль с большой буквы Б, возникающая в случае их неудовлетворения. Недостаток пищи приводит к чувству голода, и болезненное состояние депривации заставляет разыскивать съестное. Недостаток воды вызывает жажду, неудовлетворение которой также принесет боль и подтолкнет к поискам. Боль от физической травмы вынуждает искать укрытие и покой для восстановления организма.

Если социальные потребности относятся к базовым, с большой буквы П, то и боль у них соответствующая — с большой буквы Б. Так считал известный нейробиолог Пол Маклин, написавший: «Ощущение изоляции — это болезнь, из-за которой так больно быть млекопитающим». Что общего у боли от увечья и от социальной изоляции?

Насколько реальна социальная боль?

Уже почти десять лет мы с моей женой Наоми Айзенбергер изучаем явление социальной боли, и супруга уделяет этому больше времени. На следующих страницах я постараюсь доказать вам, что социальная боль вполне реальна. Но раньше считаю необходимым признать: сам я до сих пор с трудом в это верю. Все время кажется, что физическая боль несравнима с социальной. Ведь когда у меня что-то реально болит, я могу точно показать это место на теле, и, скорее всего, в указанной точке обнаружится какое-то повреждение. А где эпицентр социальной боли?

На самом деле физическая боль реальна не более, чем любое другое психологическое переживание: созерцание красного квадрата, ощущение умиротворения от медитации или предвкушение первого свидания. Существует две отдельных, но в равной степени важных интерпретации приведенного утверждения. Во-первых, боль в меньшей мере физическое явление, чем мы привыкли ее воспринимать. Это подтверждается случаями значительного снижения болевых ощущений силой убеждения, применением гипноза или плацебо.

Людям, находящимся в гипнотическом трансе, делали операции без медикаментозной анестезии, и они не чувствовали боли. Другими экспериментами установили, что само ожидание боли делает ее восприятие значительно сильнее, чем она есть на самом деле. Психологические заболевания (тревожное расстройство и депрессия) протекают по-разному в зависимости от восприимчивости пациента к боли. Может, конечно, не вся боль существует только в нашем воображении, но все-таки это утверждение правдиво в гораздо большей степени, чем мы привыкли думать.

Есть еще одна интерпретация утверждения о приравнивании реальности болевого ощущения к предвкушению первого свидания. Переживания, которые мы считаем чисто психологическими, на самом деле гораздо более физические, чем принято думать, — в том смысле, что все психологические переживания отображаются в физиологических процессах мозга. Умиротворение в медитации — это результат биохимических и нейрокогнитивных процессов в мозге и организме. Если бы радость общения не имела физической основы в мозге, никакие таблетки не могли бы заставить ее испытать — а ведь именно таково действие наркотика «экстази». Иначе чем объяснить, что человек становится обидчивым после глотка алкоголя, снижающего уровень серотонина в мозге?

Я не заявляю, что не существует чисто психологических аспектов, — я не редукционист. Но в повседневной жизни мы склонны искусственно разграничивать боль и эмоции. Любые переживания между тем всегда являются отображением одновременно психологических и физиологических процессов.

Таким образом, нет ничего невозможного в том, чтобы нечто на первый взгляд абстрактное — типа социальной боли — оказалось настолько же осязаемым и болезненным с точки зрения мозга, как и физическая боль. Я не хочу сказать, что физическая и социальная боль идентичны по ощущениям — никто не перепутает боль сломанной руки с терзаниями брошенного возлюбленного. Но воспоминания о пережитой социальной боли гораздо ярче, чем о физической. Разная боль и ощущается по-разному — у каждой свои особенности. Я считаю социальную боль такой же реальной, как физическая. Понимание этого существенно сказывается на восприятии своих и чужих социальных переживаний.

О сходстве социальной боли с физической также свидетельствует наша речь. Социальную изоляцию или утрату мы описываем теми же словами, что и физическую боль. Мы говорим: «она разбила мне сердце», «он сделал мне больно» или она развернулась и ушла, «будто ударила меня под дых». Психологи заметили: на самом деле метафоры более буквальны, чем следует из литературоведческого определения. Что же касается социальной боли, то во всех языках для ее описания используются точно те же слова, что и для описания боли физической. И в группе романских языков — испанском и итальянском, у которых общие корни с английским, и в армянском, и в мандаринском, и в тибетском. А столько совпадений — уже закономерность.

Проволока и полотенце

Второе доказательство реальности социальной боли — это дистресс сепарации детенышей млекопитающих при отлучении их от родителей. Любой, у кого есть дети, слышал громкий, беспрестанный и безутешный плач младенца при отсутствии матери. В 1950-х психолог Джон Боулби развил теорию привязанности, основанную на наблюдениях за сиротами и беспризорниками в детских домах во время Второй мировой войны. Сироты всегда получают меньше ласки, любви и заботы, чем домашние дети. Боулби предположил, что каждый человек рождается с некоей привязывающей системой, которая отслеживает физическую близость к нему опекуна и подает сигнал тревоги в случае его отсутствия. Внутри эта тревога ощущается как болезненный дистресс, заставляющий младенца громко плакать, чтобы его услышали и больше не бросали одного.

Дистресс при нарушении привязанности — однозначно социальное явление. Это сигнал как для окружающих, так и для самого младенца. Он подобен рации; привязывающая система работает только при условии наличия связи между младенцем и опекуном.

Если бы привязывающая система отключалась по достижении взрослого возраста, мы были бы эмоционально глухи к плачу. К счастью, одна и та же система заставляет нас и плакать в младенчестве при разлуке с опекуном, и отзываться на плач детей, когда мы становимся родителями. У нас есть врожденная привязывающая система, и она работает всю жизнь. Мы никогда не сможем не реагировать на социальную боль, как и на муки голода. В нас заложена потребность в социальных связях, проявляющаяся на протяжении всей жизни. Физическая близость опекуна — главная цель младенца. И за успешное достижение этой цели мы всю жизнь расплачиваемся потребностью в любви и дружбе и сопровождающей их социальной болью.

Современник Боулби Гарри Харлоу изучал привязанность у приматов в одном из самых впечатляющих психологических исследований. В 1950-е, в период расцвета бихевиоризма, когда в среде исследователей животных любовь и привязанность были под запретом, он работал с макак-резусами. Эмоциональную привязанность ребенка к матери в те годы называли «ассоциативно выученной». Иначе говоря, тепло, запах и ощущение присутствия матери считались ассоциативно связанными с первичными подкрепителями, такими как пища. Исходя из этого, младенцы «любят» мать в результате установившейся ассоциации между удовлетворением их потребностей и ее присутствием. Если бы эта теория была верна, ребенок, которого кормили рядом с постером Барри Манилоу, вырастал бы его поклонником, потому что ассоциировал бы популярного певца с получением пищи. Харлоу в подобной версии усомнился и провел собственный эксперимент.

Новорожденных обезьянок отделили от взрослых и смастерили им «суррогатных матерей». Одну сделали из проволочной сетки с прикрепленным соском, из которого вытекало молоко. Другую, деревянную, обмотали губчатой резиной и махровыми полотенцами. Тряпичная «мать» была мягкой и приятной, но без молока. По размеру и очертаниям оба чучела приблизительно напоминали взрослую обезьяну.

Харлоу наблюдал, к какой из двух «суррогатных матерей» у детенышей разовьется привязанность: к «кормилице» или к похожей на ощупь на обезьяну. Результат был неоспоримым и сокрушительным. Вскоре детеныши стали проводить с тряпичной «матерью» по 18 часов в день. Проволочной, дающей молоко, доставался минимум времени — необходимый лишь для того, чтобы подкрепиться. Теория привязанности, основанная на ассоциациях с пищей, рассыпалась в прах. Детеныши полюбили уютную тряпичную мать, похожую на настоящую обезьяну, хотя ничего реального от нее не получали.

После эксперимента Харлоу социальную привязанность обнаружили у многих видов млекопитающих. Детеныши рождаются неспособными позаботиться о себе, их потребности удовлетворяют родители или опекуны. У самых разных видов млекопитающих — у крыс, степных полевок, морских свинок, крупного рогатого скота, овец, нечеловекообразных приматов и людей — ученые наблюдали вокализацию дистресса сепарации: призывающий плач при разлуке с опекунами. Отлучение от опекунов приводило к повышению уровня кортизола (гормона стресса) и продолжительным социальным и когнитивным расстройствам.

У детей до пяти лет при разлуке с родителями из-за длительной госпитализации развиваются долгосрочные расстройства поведения и неспособность осваивать навыки чтения и письма. А у детей, потерявших родителей, даже спустя десять лет сохраняется повышенный уровень кортизола. Такого рода стрессы в детстве иногда серьезно меняют работу участка мозга, связанного с социальным самоконтролем, о чем я подробнее расскажу в главе 9.

В 1978 году Яак Панксепп, светило и автор термина «аффективная нейробиология», выдвинул гипотезу о том, что социальная привязанность функционирует за счет системы физической боли, так как управляется посредством опиоидных процессов. Опиоиды — естественные болеутоляющие мозга, их выработка и высвобождение уменьшают боль. Именно поэтому морфин, синтетический опиат, так эффективен против боли. Как и прочие опиаты, морфин вызывает сильнейшее привыкание. Панксепп разглядел в этом процессе параллели с формированием привязанности у животных. Сепарация — удаление детеныша от матери — действует подобно отмене приема наркотика. Она вызывает боль и страдание, а воссоединение с матерью работает как болеутоляющее. Взаимная привязанность младенцев и опекунов, как разглядел Панксепп, вполне подпадает под определение наркомании.

Сначала экспериментатор протестировал свою гипотезу на щенках. Во время социальной изоляции они скулили из-за дистресса сепарации. Но после низкой дозы морфина скулеж почти полностью прекращался. С тех пор многократно было подтверждено, что уровень опиатов ниже седативного смягчает дистресс сепарации у разных видов млекопитающих. Более того, воссоединение матери и ребенка у обоих вызывает естественное повышение уровня эндорфинов, действие которых подобно действию опиатов. Из этого следует: смягчающие дистресс физической боли нейрохимические процессы могут с тем же успехом снижать и уровень дистресса сепарации у младенцев. Это было первым неоспоримым свидетельством в пользу того, что социальную и физическую боль мозг воспринимает одинаково.

Передняя поясная кора и человеческая боль

При упоминании социальной боли чаще всего вспоминаются фрагменты из кинофильмов. Мы живо представляем себе, каково это — быть последним претендентом на место в спортивной команде, пережить расставание или потерять близкого человека.

По понятным причинам на людях, переживших социальную изоляцию, расставание или измену, не проводят эксперименты с применением морфина. Вместо того чтобы искусственно менять уровень опиоидов в организме, как Панксепп делал это со щенками, мы с Наоми Айзенбергер с помощью аппарата фМРТ наблюдали, что происходит в человеческом мозге при переживании социальной боли.

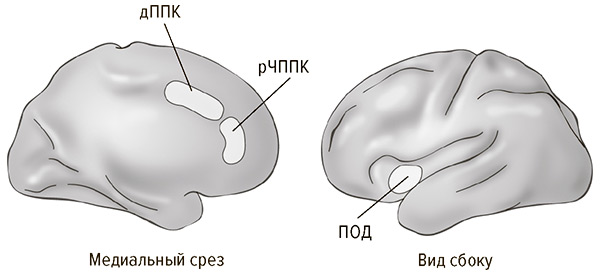

В попытках уловить связь между социальной и физической болью мы сосредоточились в основном на дорсальной части передней поясной коры, или дППК («дорсальная» означает находящаяся в верхней части мозга), и в меньшей степени — на передней островковой доле большого мозга, или ПОД (рис. 3.2).

Рис. 3.2. Дорсальная часть передней поясной коры (дППК), ростральная часть передней поясной коры (рЧППК) и передняя островковая доля (ПОД)

Поясная кора — это продолговатый участок от задней до передней части мозга, огибающий мозолистое тело в середине. Слово «поясная» в названии происходит от латинского слова cingere, что означает «пояс» — кора как бы опоясывает мозолистое тело. Дополнительно посмотрите картинки в интернете, так вы составите более полное представление о взаимном расположении участков мозга, чем по одной приведенной здесь иллюстрации. По каждому участку мозга найдется огромное количество рисунков.

На то, что связь между социальной и физической болью обусловлена ППК (передней поясной корой) в целом и дППК в частности, указывают четыре фактора. Во-первых, ППК — одна из нейронных адаптаций, отличающая млекопитающих от их рептилоидных предков: у нас есть ППК, а у рептилий нет. Поэтому логично предположить, что новые психологические процессы (привязанность и социальная боль), впервые проявившиеся у млекопитающих, происходят из недавно развившихся областей мозга — ППК.

Во-вторых, в ППК плотность опиоидных рецепторов выше, чем в любом другом участке мозга, из чего следует вывод, что именно она отвечает за проявления физической и социальной боли. В-третьих, дППК играет основную роль в переживании физической боли. И наконец, в-четвертых: привязанность матери к детенышу и детеныша к матери у нечеловекообразных приматов обусловлена именно дППК. Рассмотрим подробнее два последних фактора.

За последние два десятка лет наука шагнула далеко вперед в изучении нейроанатомии боли в человеческом мозге. В сенсорном и дистрессовом аспектах боли участвуют отдельные кортикальные области. Сенсорный аспект боли информирует, откуда она исходит и наколько она интенсивна. Его отслеживают две области в задней половине мозга: соматосенсорная кора и задняя островковая доля.

Соматосенсорная кора отмечает болевые источники в теле — на боль в ногах, руках или на лице, а также на безболезненные прикосновения реагируют различные ее участки. Задняя островковая доля отслеживает болевые ощущения во внутренних органах и внутренностях — это про нее говорят: «Чую нутром». В свою очередь, дППК и передняя островковая доля, расположенные в передней половине мозга, реагируют на дистрессовый аспект боли — тот, который делает ее столь неприятной.

Боль приходит единым ощущением, и кажется нелогичным раскладывать ее на несколько составляющих. Но это всего лишь обычный фокус мозга: почти любое переживание состоит из многих компонентов, просто к моменту достижения сознания они сливаются в единое целое.

Предположим, вы увидели человека на противоположной стороне улицы — цельная картинка появилась мгновенно. На самом же деле поработали отдельные участки мозга, действующие слаженно, как музыканты оркестра: несколько областей зрительной коры зафиксировали все линии и края (вертикали, горизонтали и диагонали), другие области передали цвета, третьи — отметили движение.

Каждая область действует автономно, и ее можно отключить от остальных. Это известно из редких случаев нейропсихологических синдромов, возникающих при повреждении отдельных участков мозга. К примеру, есть люди, у которых нарушено восприятие движения — и они видят мир как череду фотоснимков, полноцветных и детализированных, но сменяющихся рывками.

Случаи нейропсихологических заболеваний помогли разграничить роли дППК и соматосенсорной коры в болевых ощущениях. В 1950-х нейрохирурги начали проводить у пациентов с некупируемыми болями операцию на головном мозге — цингулотомию. В ходе ее удаляется или отсекается от окружающих областей часть дППК. Этим методом успешно лечат также депрессию и тревожные расстройства. Но наибольшую пользу он принес страдающим хроническими болями, которые невозможно заглушить лекарствами.

Поразительно, но некоторое время после цингулотомии пациенты продолжают испытывать боль. По их словам, болит как раньше — они могут указать, где именно, и оценить, насколько сильно. Правда, после операции боль «не такая изматывающая», «менее навязчивая» и «не особенно беспокоит». Для человека с исправной дППК непостижимо, как боль может «не беспокоить» и «не изматывать» — но именно таков эффект цингулотомии. Если в результате удаления или отсоединения дППК устраняется дистрессовая составляющая боли, значит, полноценная дППК и является причиной дистресса при болевых ощущениях.

В другом случае пациент после инсульта с частичным повреждением соматосенсорной коры с правой стороны (которая отслеживает функции левой стороны тела) испытал обратный цингулотомии эффект. При болезненном воздействии на левую руку он отмечал «явно неприятные» ощущения где-то между кончиками пальцев и плечом, но точнее указать не мог.

И на просьбу охарактеризовать природу боли — жар, холод, укол — он тоже затруднился ответить. Боль его беспокоила, но вот где и какая — он был не в состоянии описать. Если проводить аналогию с чтением книги, то соматосенсорная кора отвечает за жанр (триллер, детектив, фантастика) и содержание, а дППК — за эмоциональную реакцию на прочитанное. Известно, что это отдельные реакции, потому что эмоции сохраняются даже после того, как сюжет давно забыт.

Передняя поясная кора и привязанность

ППК в целом и дППК в частности также играют существенную роль в связи матери и ребенка. Как говорилось ранее, разлученные с матерью или опекуном детеныши млекопитающих издают жалобные звуки. У рептилий, от которых произошли млекопитающие, дистрессовая вокализация полностью отсутствует — они немые. И это хорошо, потому что многие съели бы своих кричащих детенышей, так как легко обнаружили бы их. Млекопитающие слышат в плаче призыв к матери о помощи, а не звонок к обеду, как его воспринимают пресмыкающиеся, и это огромный эволюционный скачок.

Нейробиолог Пол Маклин экспериментировал с рассечением (хирургическим отсоединением) разных частей медиальной лобной коры, включающей в себя ППК, и наблюдал, как это сказывается на дистрессовой вокализации у беличьих обезьян во время социальной изоляции. Единственной областью, после удаления которой дистресс прекращался, оказалась дППК. Рассечение других областей при нетронутой дППК эффекта не давало. Маклин отметил: после всех операций у обезьян сохранилась способность к вокализации других типов (тявканье, гоготание и визг), то есть ни одна область мозга сама по себе не влияла на физическую возможность издавать звуки.

Если в результате удаления дППК дистрессовая вокализация исчезает, логично предположить, что электрической стимуляцией той же области мозга ее можно искусственно вызвать. Так и происходит. Макак-резусы во время стимуляции дППК издавали звук «кёё», специфичный для социальной изоляции. И совсем другой сигнал — предупреждающий — они воспроизводили во время стимуляции других областей мозга, но никогда — дППК.

Описания этих исследований проясняют потенциальные последствия неспособности младенца формировать и сохранять привязанность при поврежденной дППК. Если детеныш не издает звуков, не плачет — о нем могут забыть. А если дППК повреждена у матери, она не воспримет призыв детеныша по «рации привязанности».

Поведение родителей с рассеченной дППК изучали на самках крыс. Перед родами их разделили на три группы: одной сделали рассечение поясной коры, второй — рассечение других областей, кроме поясной коры, а третьей операции не делали. Кроме того, исследователи усложнили условия, установив источники жара и ветра в некоторых местах клетки, чтобы сымитировать естественные неблагоприятные условия.

В первую неделю у неоперированных матерей выжили почти все детеныши. Когда волны жара достигали гнезда, они переносили крысят в другое, более прохладное место. Матери из второй группы (с рассеченными областями, кроме поясной коры) действовали приблизительно так же, хотя у них погибло больше детенышей. А вот последствия рассечения поясной коры оказались удручающими: через два дня после родов в живых остался только каждый пятый детеныш. Эти матери обустроили плохие гнезда, уходили от детенышей, не кормили их, не спасали от жары и ветра.

Мамаши из первой группы не удовлетворяли потребностей детенышей. Жизнь малышей зависела от работоспособности материнской поясной коры. Кстати, если эта история вас расстроила — значит, ваша дППК в полном порядке.

Виртуальный мяч

Как бы ни были полезны имеющиеся у ученых данные о животных, они не говорят нам, связана ли у человека социальная боль с физической. Примерно в 2001 году мы с Наоми Айзенбергер получили грант на изучение роли ППК в социальном познании: хотели ответить на этот сложный вопрос и изучить социальную изоляцию, но не определились, как оптимально ее создать лежащему в МРТ-сканере человеку.

Как это часто бывает в науке, случайные события изменили ход исследований. Мы были в Австралии на конференции, тема которой имела к нам обоим отдаленное отношение. И услышали рассказ Кипа Уильямса о новой экспериментальной парадигме (модели), разработанной как раз для изучения социальной изоляции. Она полностью основывалась на использовании интернета, но при этом заставляла по-настоящему ощутить социальную изоляцию, и поэтому в сканере фМРТ все прекрасно было видно.

Парадигма Кипа Уильямса называлась «виртуальный мяч», она была частью уже успешно применяемой им поведенческой модели. В первоначальных исследованиях пришедшего для участия в эксперименте испытуемого просили подождать. В помещении при этом находились еще два подсадных — якобы в ожидании того же исследования. Один из них «неожиданно» находил теннисный мяч и бросал его второму, а тот перебрасывал реальному испытуемому. Две-три минуты трое по очереди бросали мяч друг другу. Затем, в заранее выбранный момент, по сигналу экспериментатора двое продолжали перебрасывать мяч друг другу, но начинали игнорировать третьего — истинного испытуемого.

Представьте, что вас вдруг вычеркнули из игры, которая шла так хорошо. Если вы подумаете: «Ну и ладно, это не настоящая игра, я этих парней знать не знаю», — это будет рациональная реакция. Несомненно, всякий успокаивал бы себя подобными доводами. Однако, судя по показателям Уильямса, все отверженные испытали социальную боль. Оказывается, даже в столь незначительных ситуациях обидно чувствовать себя выброшенным за борт.

После ряда экспериментов в комнате ожидания Уильямс разработал «виртуальный мяч» с тем же сценарием для интернета: здесь у участника должно было создаваться ощущение, что он перебрасывается мячом с двумя виртуальными собеседниками. На самом деле их роль играют боты (рис. 3.3), которые через некоторое время начинают игнорировать испытуемого.

Рис. 3.3. Виртуальный мяч

В нашем эксперименте участники играли в виртуальный мяч, лежа в сканере фМРТ. Мы сообщали им, что два других участника в этот момент тоже находятся в аппаратах МРТ и что нас интересует скоординированная работа мозга каждого из них при выполнении простейшей задачи — игры в мяч. Об истинном условии эксперимента — социальной изоляции — никто не подозревал. Через несколько минут от начала эксперимента два других «игрока» прекращали передавать мяч реальному испытуемому.

А еще через несколько минут сканирование завершалось, и его участникам предлагалось ответить на вопросы об их ощущениях. Некоторые начинали рассказ, едва покинув сканер — не дожидаясь расспросов экспериментаторов. Нередко они оказывались реально расстроены или рассержены. Тогда это было необычно для исследования фМРТ, поскольку большая часть задач не вызывала у испытуемых личного эмоционального отклика. Нам приходилось притворяться, что мы ничего не заметили, чтобы наши слова не повлияли на их ответы на вопросы, являвшиеся частью эксперимента.

Большую часть следующего года мы провели за анализом данных, и однажды нам показалось, что мы нащупали нечто интересное. Однажды мы задержались в лаборатории допоздна, студентка Джоанна Джарко за соседним компьютером анализировала данные исследований физической боли. Просматривая два набора данных, мы вдруг заметили поразительное сходство результатов. В исследовании физической боли у участников с повышением болевого дистресса дППК становилась активнее, и та же самая картина сложилась в исследовании социальной боли: при усилении социального стресса после изоляции активность дППК возрастала. В исследовании физической боли она была ниже у тех участников, у которых активировалась правая часть вентролатеральной префронтальной коры. Аналогичным же образом облегчались и муки социальной боли. По итогам обоих исследований, при более активных префронтальных областях дППК ведет себя спокойнее.

Из обоих исследований следовали аналогичные выводы: чем сильнее боль, тем выше активность дППК. Это подтверждалось и многими другими экспериментами, но мы первыми доказали, что это касается не только физической, но и социальной боли. В обоих случаях способность человека регулировать дистрессовые аспекты связывалась с повышенной активностью вентролатеральной префронтальной коры, заглушающей реакцию дППК.

Картинки реакции мозга на физическую и социальную боль идентичны — отличить без пояснений, на каком из снимков какая из них запечатлена, невозможно.

Так нам открылись перспективы изучения человеческого разума с помощью фМРТ. Она помогает увидеть общий нейронный механизм двух вроде бы совершенно разных мыслительных процессов и таким образом выявить между ними психологическую взаимосвязь. Создается впечатление, что млекопитающие, ощущая необходимость распознавать социальные угрозы, приспособили систему физической боли, чтобы вовремя получать предупреждения об угрозе базовым потребностям. Ну или это произошло само по себе.

Что же именно делает дППК?

После того как мы опубликовали результаты эксперимента с «виртуальным мячом», наша карьера пошла в гору. Мы давали интервью газетам и телевидению. В несколько документальных фильмов о боли и социальной связи вошли рассказы о нашей работе. Наоми даже пригласили сделать доклад на австралийской конференции, которая в прошлый раз и вдохновила нас на исследование.

Однако многие ученые не соглашались с нашими выводами о связи дППК с социальной болью и едином механизме реагирования на физическую и социальную боль. Для ученых естественно проявлять скептицизм до появления дополнительных подтверждений. Однако большинство не столько ждали повторных экспериментов, сколько сомневались, что полученные нами результаты вообще возможны. Согласно авторитетной в то время теории, функции дППК не имели отношения к проявлениям боли — ни социальной, ни физической. Цингулотомию и эксперименты над животными 1950-х годов в расчет не брали, как будто бы на эти открытия истек срок давности.

Во второй половине 1990-х были опубликованы результаты нескольких нейровизуализационных исследований, которые доказали: дППК выполняет две близкие когнитивные функции: отслеживание конфликтов и обнаружение ошибок.

Вот простой пример. В английском языке слова now, how, cow, wow читаются одинаково (нау, хау, кау, вау), а mow — немного иначе (моу). Если, читая их вслух подряд, носитель английского языка споткнется на mow, но все-таки произнесет его правильно, значит, у него сработает отслеживание конфликтов (то есть он обнаружит разницу между своим первоначальным и правильным вариантами). Если он неправильно прочитает mow (как «мау») и подумает: «Ой, получилось не слово, а имя лидера китайской коммунистической партии (Мао в английском языке произносится как “мау” — прим. пер.)», — это обнаружение ошибок.

В 2000 году ученый по имени Джордж Буш (тезка бывших президентов США) опубликовал выдающийся доклад о функциях дППК. Ссылаясь на ряд нейровизуализационных исследований, он заключил, что дППК играет ключевую роль в когнитивных процессах: отслеживании конфликтов и обнаружении ошибок. Этот вывод остается неоспоримым по сей день.

Помимо этого, Буш пришел к заключению, что дППК не участвует в эмоциональных процессах. Их ассоциируют с другим участком поясной коры — ростральным (рППК). На первый взгляд, это разумное разделение труда. Психологи уже давно делят все процессы на когнитивные и эмоциональные (на мысли и чувства), как будто это взаимоисключающие явления. В своем заключении Буш опирался на ряд исследований, доказавших, что эмоциональные процессы локализованы в рППК, а не в дППК. Однако вывод представляется несостоятельным даже с учетом имеющихся на тот момент данных.

Все исследования, кроме трех, проводились с участием людей с психическими заболеваниями, мозг которых может реагировать на раздражители иначе. А вот большая часть исследований с участием здоровых людей подтвердила, что дППК участвует в эмоциональных процессах. Более того, в ряде других статей на тему нейровизуализации, опубликованных на тот момент, но не учтенных Бушем, однозначно подтверждалось участие дППК в эмоциональном и болевом дистрессе. Но как бы ни было удобно увязать познание с дППК, а эмоции — с рППК, реальное положение вещей куда сложнее.

Наша система сигнализации

Через год после выхода первой статьи о социальной боли мы с Наоми опубликовали доклад о новой модели дППК с перечислением одновременно ее аффективных и когнитивных функций. И назвали эту модель системой сигнализации.

Какой должна быть качественная сигнализация, покажу вам на примере плохой, имеющейся у нас дома. Мы живем в старом здании, в которое въехали несколько лет назад и которое полностью до сих пор не отремонтировано. У нас, к примеру, не работает звонок на входной двери. Если стоять совсем рядом, можно расслышать при нажатии на кнопку тихий звук замыкания электрической цепи — звонок не звенит, а шепчет, но не более того. Курьеры с пиццей обычно некоторое время ждут, предполагая, что это просто они не слышат звонка, но вскоре решают продублировать сигнал металлическим дверным молотком. Звонок, конечно, надо бы починить, но при наличии молотка в этом нет крайней необходимости. Еще у нас есть детектор дыма, который периодически срабатывает без всякого повода. Особенно неприятно, когда это случается в три часа ночи.

Это примеры никудышных сигнализаций — у обеих сломан один из двух жизненно важных компонентов качественно функционирующего механизма. Сигнализации необходима система детекции, отслеживающая соответствие заданным условиям. В детекторах дыма обычно используется фотоэлектрический датчик с излучателем и фотоэлементом. Детектор срабатывает, если луч света прерывается дымом. Наш детектор включается сам по себе, когда никакого дыма нет, — у него нарушена система детекции. Второй важный компонент сигнализации — механизм оповещения, запускаемый системой детекции. В нашем детекторе дыма он работает прекрасно — в отличие от дверного звонка, который никогда не информирует нас о том, что к нам кто-то пришел.

В человеческой модели нейронной сигнализации дППК отвечает и за детекцию, и за оповещение. Детектор дыма сообщает находящимся поблизости о вероятности пожара — чтобы они позвонили 911 или хотя бы перевернули подгорающие котлеты. Сигнал должен быть достаточно громким и хорошо слышным, чем бы вы ни были заняты. Дошедший до сознания дистресс физической боли заставляет отдернуть руку от горячей конфорки. В отношениях сигналом служат эмоции: боль социальной изоляции подталкивает к поиску новых связей.

Обнаружение конфликтов и ошибок обогащает эмоциональный опыт. Четверка за контрольную работу — хорошая оценка и, по идее, не должна никого огорчить, но если вы ожидали 5+, то, скорее всего, испытаете дистресс. Мы предположили, что в ходе отслеживания конфликтов и определения ошибок, указавших на роль дППК в познании, эмоциональная реакция участников до сих пор не принималась к сведению. Но мы решили ее измерить.

Боб Спант, в то время мой студент, участвовал в нашем с Наоми исследовании с использованием фМРТ. Он рассмотрел процедуру отслеживания конфликтов и обнаружения ошибок, называемую задача «стоп-сигнал» (вариант задачи «делай — не делай» из ). В большинстве испытаний она была предельно простой: как только на экране компьютера появляется стрелка, указывающая влево или вправо, участник должен как можно быстрее нажать одну из двух кнопок, соответствующих ее направлению. Серия прошла быстро, участники делали выбор за секунду.

Далее мы усложнили задачу и изменили варианты ответов. После стрелки периодически воспроизводился стоп-сигнал. Он означал, что эту конкретную стрелку надо пропустить, ничего не нажимая — но только ту, которая сопровождалась стоп-сигналом. Его можно сравнить с желтым сигналом светофора, который загорелся, как только вы собрались выехать на перекресток: он означает, что надо изменить план действий. В первых испытаниях стоп-сигнал начинал звучать примерно через 250 миллисекунд после появления стрелки.

Если участники успевали среагировать и не нажимали клавишу, промежуток до появления стоп-сигнала увеличивался. В итоге между появлением стрелки и звучанием сигнала проходило столько времени, что участники в половине случаев успевали произвести «ошибочное» нажатие — до того как могли отреагировать на сигнал. Выиграть у компьютера было невозможно. Как только участники привыкали к задаче, она снова усложнялась. Лично я чуть с ума не сошел, пока ее выполнял, так что мы сочли ее идеальной для наших целей.

После каждых 16 испытаний с четырьмя усложнениями участники рассказывали, насколько только что завершенные серии задач заставили их поволноваться или расстроили. В некоторых сериях не было задач со стоп-сигналом, а участников каждый раз информировали, какое задание их ждет впереди. Им было заранее известно, будет ли сейчас неприятное испытание со стоп-сигналом.

В первоначальном анализе Боб обнаружил, что ошибки (следовало остановиться, а участник нажимал клавишу) вызывали активную реакцию дППК, как и в многочисленных предыдущих исследованиях. Далее он использовал записи о расстройстве участников и проверил, не были ли какие-нибудь области активнее при сильном расстройстве, чем при слабом. Хотя задачи в разных блоках различались не существенно, в одних заданиях участники расстраивались чаще, чем в других, что подтверждала активность дППК. И чем сильнее было расстройство, тем активнее реагировала дППК. Кроме нее ни одна другая область мозга не реагировала на разочарование в результате ошибок. Мы также заметили, что даже в испытаниях без стоп-сигнала дППК активировалась пропорционально волнению. То есть активность дППК отражала волнение о предстоящем блоке задач со стоп-сигналом.

Результаты экспериментов помогли нам разобраться в истинном назначении дППК, которой с давних пор приписывали попеременно то когнитивные, то эмоциональные функции. Мы утверждаем, что дППК поддерживает и когнитивные, и эмоциональные функции. А точнее, дППК служит сигнализацией, совмещая в себе систему детекции (когнитивные функции) и подачу звукового сигнала (эмоции). Наши данные подтвердили: дППК активируется получением стандартной задачи обнаружения ошибок, но при этом степень ее активности связана с эмоциональным опытом совершения ошибок.

Две таблетки тайленола

Результаты нашего исследования активности дППК, связанной с социальной изоляцией, подтвердились множеством других экспериментов. Среди участников были люди, пережившие смерть любимого человека, недавний разрыв романтических отношений, негативную оценку работодателя, а некоторым просто показывали картинку с неодобрительным выражением лица. В начале этой главы я рассказал байку о трех пациентах на приеме у врача — двух с реальным физическим недомоганием и одного с разбитым сердцем. Врач прописал болеутоляющее всем троим. Кажется маловероятным, что третьему оно поможет. Однако после каждого доклада о фМРТ-исследованиях социальной боли кто-нибудь непременно ехидно спросит: «А что вы советуете людям, пережившим социальную изоляцию? Принять две таблетки тайленола и позвонить с утра?»

В начале главы я намекнул, что это абсурдно, но на самом деле — да, нечто в этом роде. Натан Де-Уолл (работавший вместе с Наоми Айзенбергер и другими исследователями социальной изоляции) провел ряд экспериментов эффективности безрецептурных болеутоляющих средств в отношении социальной боли (физическую они снижают неплохо). В первом эксперименте участвовали две группы людей. Одна принимала 1000 мг парацетамола (под торговым названием «тайленол») в день, а другая — таблетку плацебо (без действующего вещества).

Обе группы получали ежедневно по одной таблетке в течение трех недель. И каждый вечер по электронной почте они отчитывались о социальной боли за прошедший день. К девятому дню в группе, принимающей тайленол, социальная боль была ниже, чем в группе плацебо. С 9-го по 21-й день разница продолжала расти. Так что, выпив таблетку от головной боли, можно заодно рассчитывать и на облегчение сердечных мук.

Первое поведенческое исследование мы начали после получения результатов фМРТ. Участники так же принимали тайленол и плацебо ежедневно в течение трех недель, а затем играли в «виртуальный мяч», лежа в сканере. Принимавшие плацебо реагировали так же, как и участники предыдущего фМРТ-исследования с «виртуальным мячом»: у них наблюдалось повышение активности дППК и передней островковой доли мозга после исключения из игры. А у тех, кто в течение трех недель принимал тайленол, дППК на социальную изоляцию не реагировала: этот препарат снизил чувствительность мозга к такого рода боли.

В другом исследовании обнаружилась непосредственная связь открытий в отношении дППК и первоначальной «опиоидной гипотезы» Панксеппа о социальной и физической боли. Наоми Айзенбергер и Болдуин Уэй искали генетически наследуемые черты восприимчивости к социальной боли и заинтересовались ролью мю-опиоидных рецепторов в снижении болевых ощущений. Мыши с отсутствующими в результате селекции мю-опиоидными рецепторами на морфин не реагировали. У людей болезненные ощущения отчасти связаны с геном мю-опиоидного рецептора (он называется OPRM1). У этого гена есть три вариации (полиморфизм) в конкретной точке с разной степенью проявления. У каждого человека полиморфизм определяется двумя аллелями. Один мы наследуем от матери, а второй от отца. Аллель может быть А или G, таким образом, есть три возможных комбинации: А/А, А/G и G/G.

Предыдущими исследованиями болевых синдромов было установлено, что носители генов G/G чувствительнее к физической боли (поэтому для облегчения постоперационных болей им необходимы большие дозы морфина). У нескольких человек взяли генетические образцы для определения их варианта OPRM1 и опросили на предмет восприимчивости к социальной изоляции в повседневной жизни. Носители комбинации G/G оказались самыми восприимчивыми не только к физической боли, но и к социальной. Несколько человек из этой группы участвовали в сканировании фМРТ с «виртуальным мячом» и продемонстрировали ту же закономерность в активности дППК и передней островковой доли. В ситуации социальной изоляции эти области у носителей G/G были активнее, чем у остальных участников.

Полагаю, именно исследования с тайленолом и опиоидами убедили ученых в общности механизма социальной и физической боли. Немногие люди сведущи в работе отдельных участков мозга, но с болеутоляющими средствами на личном опыте сталкивались все. Действие тайленола направлено точно на боль — он не притупляет разум и не вызывает приятных ощущений, отвлекающих от болей, он как будто бы прицеливается и наносит точный удар. Тот факт, что подобные препараты смягчают социальную боль в той же степени, что и физическую, говорит в пользу непосредственной связи между ними.

Слово не камень

Теоретически «виртуальный мяч» вроде бы пустячное развлечение с неинтересным исходом: два «незнакомца» вдруг больше не кидают вам мяч в скучнейшей игре. Разве это может представлять хоть какую-нибудь ценность в контексте вашей жизни?!

«Виртуальный мяч» даже в случае вашей победы не даст вам одежду получше, работу попрестижнее и девушку покрасивее. Всем участникам исследования платят одинаково независимо от того, принимают их в игру или нет. Все в этом эксперименте кажется глупым и несущественным. И в то же время поразительно, как такая, казалось бы, ерунда обладает столь сильным воздействием. Восприимчивость к социальной изоляции настолько важна для нашего благополучия, что мозг расценивает ее как болезненное событие независимо от масштаба ситуации.

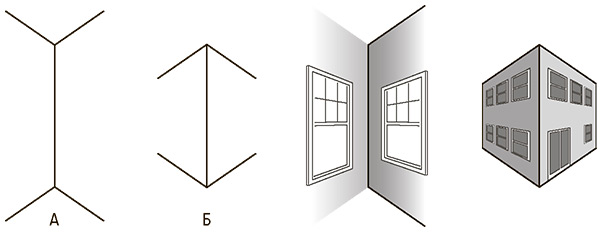

Рассмотрим зрительную иллюзию Мюллера-Лайера (рис. 3.4). Линия А кажется длиннее линии Б, хотя на самом деле они одинаковые. Почему? Наша зрительная система ищет в поступающей информации подсказки и из них делает выводы об устройстве сложного окружающего мира. Иллюзия Мюллера-Лайера основана на форме стрелок на концах линий. Если продлить концы стрелок линии Б, получится угол между двух уходящих от нас вдаль стен. А если продлить концы стрелок линии А, наоборот, стены получаются близко, а угол далеко. Вертикальные линии одинаковы, но из-за стрелок мозг полагает, что линия А находится дальше линии Б. И заключает: раз линии равны, но находятся на разном расстоянии от нас, значит и размер у них разный. Если бы не эта логика, было бы страшно смотреть, как, удаляясь от нас, люди сжимаются в точку и исчезают.

Рис. 3.4. Иллюзия Мюллера-Лайера

Посмотрите еще раз на рис. 3.4. Теперь вы знаете, в чем фокус, но иллюзия все равно сохраняется. Линия А по-прежнему кажется длиннее линии Б. Вроде бы все ясно, как и с «виртуальным мячом», но с собой ничего не поделаешь. По наблюдениям Кипа Уильямса, даже те, кому он сообщил, что они играют с компьютером, запрограммированным их отвергнуть, все равно продолжали испытывать социальную боль. Быстрая визуальная оценка и болезненная реакция на социальную изоляцию раньше играли столь важную роль в выживании, что просто так от них не избавиться.

Мы уже подробно обсудили, зачем млекопитающим вообще и человеку в частности необходимо болезненно переживать социальную изоляцию — чтобы младенец и опекун не разлучались. Ради этого эволюция наделила нас способностью ощущать социальную боль, и теперь мы мучаемся с ней всю жизнь, оказываясь в разных социальных ситуациях. Поразительно, что, несмотря на вездесущность этого аспекта нашей природы, мы его не осознаём.

Представьте, что вашего 13-летнего сына по имени Деннис побили в школе. Хулиган повалил его на землю и несколько раз ударил. Что вы будете делать? Пойдете к директору? Позвоните в полицию? Напишете в газету разгромную статью о беззащитности детей в школе? Каждый родитель поступит по-своему. Теперь предположим, что хулиган просто дразнит Денниса. Он ни разу и пальцем до него не дотронулся, но постоянно изводит и оскорбляет, говорит, что ваш сын уродливый, тупой и никому не нравится (причем все это неправда).

Если Деннис расскажет вам про эти издевательства, что вы сделаете? Заинтересует ли это полицию и прессу? Едва ли. Скорее всего, вы посоветуете Деннису просто не обращать внимания. Дескать, «ты через четыре года уедешь учиться в институт, а этот парень наверняка так и будет всю жизнь работать в бургерной». Естественно, вы будете переживать, но все же отнесетесь к оскорблениям иначе, нежели к физическому насилию. Вряд ли кто-нибудь в этом случае пойдет к директору, в полицию или в газету, потому что против вербального насилия они ничего не смогут сделать.

Нам с ранних лет твердили: «Слово не камень, пролетит мимо ушей». Но это неправда. Оскорбления болезненны не потому, что нас отвергает один человек, а потому, что мы подспудно верим, что он выражает мнение большинства: если кто-то выбрал нас мишенью для издевательств, значит, остальным мы тоже не симпатичны. А иначе почему они не вмешиваются? Отсутствие поддержки воспринимается как подтверждение всеобщего неприятия.

Я привожу в пример травлю как самое яркое проявление социальной изоляции на общественном уровне. По данным исследований многих стран мира, в том числе США, Англии, Германии, Финляндии, Японии, Южной Кореи и Чили, около 10% школьников в возрасте 12–16 лет регулярно подвергаются травле. Хотя встречаются и проявления физической агрессии, но в 85% случаев обходится без этого. Иногда это просто уничижительные комментарии и выдуманные сплетни. Но жертвы травли мучаются и после уроков, когда агрессор давно ушел домой. Вероятность депрессии у этих детей выше в семь раз. Они в большей степени склонны думать о суициде и вчетверо чаще пытаются покончить с собой. И, к сожалению, преуспевают в этом тоже чаще других.

В 1989 году в Финляндии провели исследование уровня виктимизации (превращения в жертву) 8-летних детей с участием более чем 5000 школьников. У тех, кто в этом возрасте подвергался травле, в восемь раз повышалась вероятность самоубийства до достижения ими 25 лет. Суицидальные мысли не редкость среди жертв травли и испытывающих хроническую физическую боль, что еще раз подтверждает связь между двумя типами боли.

В течение жизни нам предначертано многократно испытать социальную изоляцию и утрату. Многие проходят сквозь череду расставаний, причем чаще не по своей инициативе. Пережитые в связи с этим невыносимые страдания могут значительно изменить взгляд на жизнь и на самих себя. Заключив «фаустовскую сделку» с эволюцией, мы получили возможность медленно развиваться в утробе, адаптироваться к конкретной культуре и среде, выращивать самый большой мозг на планете. И за это расплачиваемся вероятностью боли — самой что ни на есть настоящей — при любой новой встрече с людьми: ведь они могут в любой момент нас покинуть или лишить своей любви. Эволюция сочла страдания приемлемой платой за все плюсы человеческой жизни.