ГЛАВА 2

Пристрастия мозга

В старших классах школы я впервые расстался с девушкой и чувствовал себя совершенно потерянным — будто от меня осталась только половина. После нескольких мучительных месяцев жалости к себе я решил заняться саморазвитием. И вознамерился вторую половину — в комплект к оставшейся — создать сам. Я задался целью стать таким, каким хотел и каким, как мне казалось, меня хотели видеть другие. Воплощение плана длилось год, потом я забыл о нем и снова стал прежним собой.

Но целый год я по несколько часов в день занимался чем-нибудь, что, по моим предположениям, должно было улучшить мою жизнь. Расходовать драгоценные часы приходилось бережно, выбирая дело, которое нравилось и в котором можно было чего-то добиться. Я решил стать хорошим писателем: в свободное время практиковался, писал, потом вымарывал целые параграфы и переписывал заново. Еще я изучал историю искусств, брал уроки игры на акустической гитаре — но это, в отличие от писательства, никак не повлияло на мою дальнейшую жизнь.

Оказалось, у мозга есть свои предпочтения — он все свободное время посвящает определенному делу. Мы с вами так или иначе осмысленно распределяем досуг — а мозг при любой возможности обращается к единственному предмету.

Конечно, мозг не живет исключительно собственными разумениями — он реагирует на поставленные задачи. Если вы, скажем, бухгалтер и вам надо вовремя сдать отчет, мозг подключает области, необходимые для математических расчетов. Если вы искусствовед и работаете куратором в музее, то мозг использует другие области. Но без конкретной задачи — когда все бланки убраны и картины развешаны — мозг приступает к любимому занятию.

Ему нравится делать что-нибудь важное для нашего благополучия и успеха — не для того же он развивался миллионы лет, чтобы думать о пустяках! Логично предположить: предмет, который мозг осмысливает на протяжении долгого времени, представляет особую эволюционную ценность.

Сеть пассивного режима работы мозга

В 1997 году Гордон Шульман с коллегами из Вашингтонского университета опубликовал в Journal of Cognitive Neuroscience (MIT CogNet, «Журнал когнитивной нейронауки») — авторитетном журнале, посвященном нейровизуализационным исследованиям, сразу две статьи в одном номере. В то время для исследования мозга использовали аппараты позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ). Метод позволял идентифицировать области, участвующие в конкретном процессе: в воспоминаниях, в обработке зрительной или языковой информации. Перед исследованием в организм вводили радиоактивные фармацевтические препараты, затем регистрировали возвратное гамма-излучение, определяя, к какой области мозга в процессе решения задачи произошел приток крови. Чем больше активных нейронов в области — тем массивнее приток. До изобретения ПЭТ нейропсихологи были ограничены в возможностях исследования психологических процессов, так как в их распоряжение попадали только редкие случаи неполного разрушения мозга в результате болезни или черепно-мозговой травмы.

Как это ни прискорбно, прорывы в нейропсихологических исследованиях приходились на периоды войн — именно тогда появляется большое количество пациентов с ранениями в голову и повреждением разных областей мозга. Изобретение ПЭТ-сканирования изменило ситуацию. Ученые смогли искать ответы на свои вопросы в любое время, не дожидаясь трагедий.

Обе статьи Шульмана освещали одну тему: последние ПЭТ-исследования по поиску участков мозга, активных во всех процессах, наблюдаемых когнитивными психологами. Всего исследований было проведено девять. В первой статье рассказывалось, какие участки активируются для выполнения разных задач, в том числе на моторику, запоминание и выявление внешних различий (например, между изображениями). Сейчас уже известно, что в них задействуются отдельные сети мозга, поэтому пересечений было объяснимо немного.

Во второй статье ученые размышляли над тем, какой участок мозга не участвует в выполнении когнитивных, аффективных и визуальных задач, но при этом остается активным. Вопрос сам по себе парадоксальный: обычно нейробиологов интересует, «что включилось» (то есть какой участок мозга активировался) при выполнении задачи — то есть какой участок за нее отвечает. А вот интереса к активности мозга в отсутствие поставленных задач раньше не проявляли.

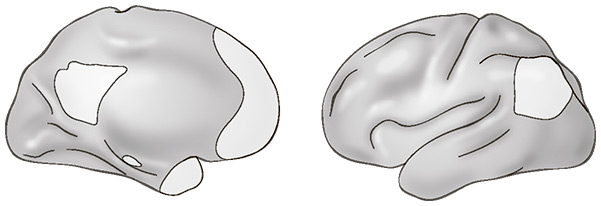

Перевернув традиционный подход к постановке исследовательской задачи, Шульман нашел участки мозга, более активные во время отдыха и ничегонеделания, чем в ходе выполнения поставленных задач (рис. 2.1). В статье обнаруженное было описано достаточно подробно, но вот причины открытого явления не ясны до сих пор. Зачем мозг активирует эти участки в то время, когда разум, так сказать, «ушел на обед» — то есть когда мы ничем не заняты?

Рис. 2.1. Сеть пассивного режима работы мозга

Логично, что когда двигательная задача выполнена, ответственные за ее решение области успокаиваются. Но почему после этого систематически активируются другие, причем одни и те же, области мозга, что и при завершении задач совершенно другого плана — визуальных, математических или любых других?

«Вычислятус исключатус»

В мультфильме Доктора Сьюза «Кот в шляпе» (The Cat in the Hat, 2003) пропала «замшелая трехрукая семейная хламенция». Чтобы ее найти, Кот использует выдуманный метод — «вычислятус исключатус». Его суть, как объясняет Кот, в исключении мест, где нет пропавшего предмета. И тогда в единственном оставшемся месте он непременно должен обнаружиться. Это далеко не самый эффективный способ искать ключи от машины, но поначалу ученые приблизительно так и действовали с открытой Шульманом сетью.

Об этой сети было известно только то, чего она не делала. Первоначально ее описывали как «деактивируемая задачей сеть» — то есть она отключалась, как только возникала задача любого типа. Проще говоря, появилась задача — сеть выключилась. Только представьте: название вашей должности состоит из всего, чего вам не надо делать!

«Вы кто?» — «Я не бухгалтер, не маркетолог, не журналист, не продавец». Круто! Так чем именно вы занимаетесь? И пришлось придумать второе название: «сеть пассивного режима работы мозга». Точно, но длинно. Но название именно в силу точности закрепилось среди нейробиологов: из него понятно, что сеть активируется, когда мозг находится в состоянии покоя.

Что еще удалось выяснить о работе этой сети? Лежащим в ПЭТ-сканере участникам исследования не сказали, что делать в периоды активации сети — они ничего и не делали. Эта сеть и была описана как включающаяся, когда человек ничего не делает. Однако картины, наблюдаемые при настоящем ничегонеделании и при выполнении конкретной задачи, существенно разнятся.

Представьте себя в ПЭТ-сканере. Предположим, вам велели выполнять простейшую когнитивную задачу и определять, одинаковые буквы появляются на экране или разные. Через минуту вместо мелькания разрозненных букв вы видите слово «отдых» и понимаете, что начался минутный перерыв перед следующей скучной задачей. Экспериментатор при этом понятия не имеет, что вы делаете, однако ваш мозг точно не отдыхает.

Только попробуйте закрыть глаза и ни о чем не думать тридцать секунд. Вряд ли это выйдет — мозг, скорее всего, начнет перебирать мысли, чувства, образы. Как бы вы ни старались расслабиться, разум не отдыхает, а активно работает. Обычно люди думают о других людях, о себе или о том и другом сразу. Психологи называют это «социальным познанием». Иначе говоря, «свободные мысли» — это мысли о других людях, о себе или о взаимоотношениях с окружающими. Второкурсник, участвующий в эксперименте, чтобы заработать и пригласить девушку на свидание, в перерыве сразу начнет думать о ней, о встрече и о том, нравится ли он ей.

Не исключено, что сеть пассивного режима, активная в промежутках между задачами, участвует в социальном познании — способности думать о других людях и о себе.

Данное предположение подтвердилось не сразу: поначалу социальные нейробиологи не занимались исследованиями сети. На первый взгляд, деятельность мозга в покое — совсем не та тема, которая могла бы заинтересовать ученых. Но, как оказалось, сеть пассивного режима активна в процессе социального познания — понимания окружающих и себя.

Базовое социальное познание

Вы, наверное, удивляетесь: «Разве не естественно, что люди, когда не заняты, думают о других людях — что тут такого?» Вот и я так решил, впервые заметив пересечение сетей пассивного режима и социального познания. Но отсюда следует одно: поскольку для человека типична высокая заинтересованность в социуме, он размышляет о нем в свободное время.

Сейчас мне ясно, что в этих рассуждениях перепутались причина и следствие. В данном случае очень важно, что происходит сначала, а что потом. Изначально я думал, что в свободное время мы запускаем сеть пассивного режима, потому что нам интересна социальная сфера. Это так, но обратное утверждение точнее и гораздо содержательнее: мы интересуемся социумом потому, что запрограммированы включать сеть пассивного режима в свободное время. Иначе говоря, работая как рефлекс, сеть направляет наше внимание на социум.

Других людей мы расцениваем не просто как окружающие объекты — мы рассуждаем о том, кто они, что думают, чувствуют, к чему стремятся. С учетом того, что философ Дэниел Деннет назвал «интенциональной установкой», мы развиваем в себе эмпатию и отзывчивость, способность к сотрудничеству и заботе. Похоже, эволюция, фигурально выражаясь, не сомневалась в значимости социального интеллекта для нашего вида, раз заставила мозг посвящать его развитию все свободное время.

Я год отдал писательству, а эволюция делала нас социальными созданиями миллионы лет.

Но с какой стати принимать на веру, что активность сети пассивного режима — это причина, а не следствие интереса к социуму? Где доказательства, что она предшествует социальному мышлению, а не запускается им? Ряд открытий наталкивает на мысль, что активность сети пассивного режима свидетельствует о естественно развившейся предрасположенности думать о социуме в свободное время, то есть это не наш выбор.

На одно из примечательных открытий навели новорожденные. У младенцев сеть пассивного режима активируется практически с рождения. В другом исследовании ученые наблюдали, какие участки мозга работают во время требующих координации действий у двухнедельных детей. Обнаружилось, что их сеть пассивного режима трудится так же усердно, как и у взрослых. Еще одна группа экспериментаторов зафиксировала активность сети пассивного режима у двухдневных малышей. Стоит заметить: у недоношенных детей сети не нашли — видимо, потому, что она настроена запускаться в назначенный срок прихода в социальный мир.

Что подтверждает активность сети пассивного режима работы мозга у младенцев? У них, безусловно, еще нет исследовательского интереса к окружающим людям, предметам и вообще к чему-либо. У двухдневного ребенка даже взгляд еще не фокусируется. Таким образом, активность сети пассивного режима предшествует любой сознательной тяге к социуму, что позволяет предположить: именно она и пробуждает эту тягу.

Вы наверняка слышали про «теорию 10 тысяч часов» — именно столько времени нужно практиковаться, чтобы стать специалистом в любой сфере. Люди занимаются по 10 тысяч часов, чтобы научиться быть скрипачами, профессиональными спортсменами или чемпионами по видеоиграм, а мозг вкалывает во много раз больше, чтобы мы стали социальными экспертами. В одном исследовании установили: 70% любого разговора посвящены социуму в любом его проявлении.

Пусть мы 20% времени размышляем о других и о себе. Тогда сеть пассивного режима будет активна по меньшей мере три часа в сутки. Таким образом, искомые 10 тысяч часов мозг успевает вложить в это занятие еще до достижения 10-летнего возраста. Но в 10 лет мозг эту деятельность не прекращает — всю жизнь возвращаясь в режим социального познания, он помогает нам ориентироваться в невероятно сложном устройстве социума.

Имеется еще один повод полагать, что сеть пассивного режима — причина, а не следствие внимания к социальной стороне жизни. Чаще всего при исследовании сети наблюдают за активностью мозга в период отдыха продолжительностью от тридцати секунд до нескольких минут. Нетрудно догадаться: в это время люди сознательно думают о важном для себя. А если бы отдых был короче и длился бы не полминуты, а всего несколько секунд? Представьте, что вы решаете математические задачи с двухсекундным перерывом. Вряд ли в столь краткий промежуток до следующей задачи люди будут о чем-то думать.

И тем не менее, когда я вместе с Робертом Спантом и Меган Мейер давал испытуемым между задачами паузу всего в несколько секунд, у подопытных активировалась та же сеть, что и во время более долгих перерывов, причем она включалась в момент завершения последнего действия. Из этого следует, что сеть пассивного режима и вправду запускается рефлекторно. То есть для мозга это предпочтительное состояние, и он возвращается к нему при любой возможности.

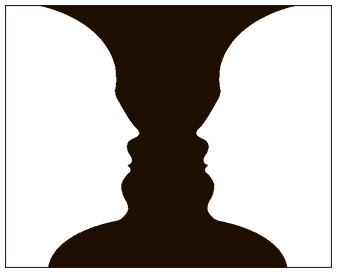

В психологии процесс, когда вид чего-то или мысль о чем-то помогает эффективнее выполнить последующую задачу, называют праймингом. Давайте рассмотрим это на примере. Предположим, вы прочитали слово «лицо». Теперь посмотрите на рис. 2.2. Что вы видите? С большой долей вероятности вы увидите лица, а не вазу, потому что слово подготовило вас к этому. Ваш мозг настроился увидеть лицо. Как я расскажу в главе 5, есть основания предполагать, что регулярный и быстрый возврат мозга к пассивному режиму подготавливает нас к эффективному социальному мышлению.

Рис. 2.2. Иллюзия Рубина

Источник: Rubin, E. (1915/1958). Figure and ground. In D. C. Beardslee & M. Wertheimer (Eds.). Readings in Perception. Princeton, NJ: Van Nostrand, pp. 194–203

Сеть пассивного режима успокаивается в процессе выполнения конкретных задач — математических расчетов, изучения древнегреческой вазописи. А по окончании всех дел мозг возвращается в старый добрый пассивный режим и посвящает все свободное время социальному мышлению. Осознаём мы это или нет, он обрабатывает (и, скорее всего, неоднократно) социальную информацию, осуществляя своего рода прайминг — готовит нас к социальной жизни. Вероятно, он пополняет объем имеющихся знаний о людях и их взаимоотношениях. Или извлекает данные из недавнего общения, обновляя общие правила восприятия мыслей окружающих. Эта нейронная привычка дает о себе знать и у двухдневных малышей, и у взрослых, когда они заканчивают что-то делать. По сути, мозг запрограммирован мыслить о социуме и нашем месте в нем.

То, что мозг практикует социальное мышление всю жизнь с рождения, наводит на мысль: эволюция намеренно развивала нас как социальных существ и готовила к тому, чтобы в любой момент думать и вести себя в соответствии с ситуацией. Однако постоянная практика не всегда ведет к совершенству, и в области существования в социуме никто не идеален. Но только представьте, насколько хуже обстояло бы дело, не практикуйся мы совсем!

Есть множество вещей, которым мозг мог бы посвящать свободное время: расчеты в уме, развитие логики, классификация известных предметов… Все это, безусловно, ценно с точки зрения адаптивности. Однако эволюция почему-то предпочла отдать незанятое время мозга социальному мышлению.

Случайна ли социальность?

Популярная психологическая теория прошлого века предполагает, что мы являемся неким гибридом рептилии, движимой исключительно инстинктами, и разумного существа, наделенного высшими аналитическими способностями. Наши мотивационные тенденции сформировались в мозге ящерицы миллиарды лет назад и построены на четырех Б: бить, бежать, брюхо набивать и баловаться. Интеллектуальные же способности — сравнительно недавнее приобретение. Именно они делают нас уникальными.

Приматов от других животных, а человека от приматов выгодно отличает размер мозга, а точнее, его префронтальной коры — переднего участка, находящегося непосредственно за глазами. Большой мозг человека позволяет осуществлять ему любую интеллектуальную деятельность. Но это не значит, что мозг развивался именно ради этого. Никакие животные, кроме людей, не умеют играть в шахматы, но странно было бы утверждать, что префронтальная кора нужна нам специально для этого. Ее обычно считают универсальным компьютером, в который можно загрузить любую программу — то есть человек способен научиться чему угодно. Поэтому кажется, что префронтальная кора предназначена для решения сложных современных задач, а одной из них является игра в шахматы.

С этой точки зрения в нашей способности и склонности размышлять о социуме ничего особенного нет. Окружающих можно считать всего лишь еще одной задачей, которую нужно решить, потому что они стоят между нами и нашими рептилианскими желаниями.

Если следовать этой логике, с помощью префронтальной коры мы можем научиться играть не только в обычные, но и в «социальные шахматы»: вычислить и запомнить допустимые и выигрышные ходы в социальной жизни. Следовательно, интеллект универсален и применим везде: и в социуме, и в шахматах, и в подготовке к экзаменам. Социальный интеллект определяют как «обычный интеллект в применении к социальным ситуациям». Под этим подразумевается, что в социальном интеллекте нет ничего примечательного, и наш интерес к социуму — всего лишь случайность, следствие необходимости решать определенные задачи.

Насколько некая характеристика случайна, подскажет ее универсальность. Скажем, в бейсбол играет менее 10% мирового населения, так что характеристика «игрок в бейсбол» скорее редкая. Научиться игре может любой, но делают это немногие. Зато стоять прямо умеют все. Изучение иностранных языков тоже доступно почти всем. Как и относительно хорошее зрение. Исследование 13 тысяч человек показало: хорошо видят 93%. В приблизительных расчетах это высокий показатель, позволяющий утверждать, что характеристика настолько значима сама по себе, что превратилась в эволюционное приспособление.

Следует ли делать вывод, что социальность случайна, если у 95% людей, по их словам, есть друзья? Дружба, если задуматься, довольно странное явление. Каждый наш друг когда-то был для нас незнакомцем — даже не дальним родственником — и вполне мог бы оказаться опасным. Несмотря на это, мы теперь почему-то раскрываем ему свои самые личные секреты и слабости и доверяем больше, чем кому-либо. Дружить способны лишь несколько видов живых существ, но среди людей почти у всех есть друзья. Вероятно, изначально вместе с приобретением друга можно было заполучить больше ресурсов (в самом широком смысле) или друзья служили средством достижения цели. Если предположение верно, то во всех отношениях, которые мы считаем дружескими, надо следить за тем, сколько даешь и сколько получаешь, чтобы не проиграть (а лучше выиграть).

Чем крепче дружба, тем меньше люди думают о том, кто в ней кому больше должен. Основным преимуществом наличия друзей иногда бывает комфорт просто от осознания этого. Какой бы ни была потенциальная выгода, сам факт дружбы имеет собственную ценность, порой очень большую.

Возьмем, к примеру, Facebook. Там зарегистрированы более двух миллиардов человек. Это самый посещаемый сайт в мире, он опережает Google, Yahoo!, eBay и Craigslist. Интернет занимает в нашей жизни больше места, чем любые предшествующие технологии. Чаще других сайтов мы заходим на Facebook. Потому что там есть… Да ничего там нет! Если бы Facebook был религией, то оказался бы между христианством (2,3 миллиарда человек) и исламом (1,8 миллиарда человек). В месяц американцы тратят 84 миллиарда минут на участие в религиозной деятельности и 56 миллиардов минут — на Facebook.

Популярность Facebook объясняется тем, что он предлагает простой и эффективный способ оставаться на связи. Можно общаться с теми, с кем редко видишься, найти кого-нибудь из старинных знакомых или обсудить вчерашнее веселье со всеми его участниками. Совпадение ли, что самый посещаемый ресурс в интернете и вообще в мире полностью посвящен социальному общению?

Будь социальность случайностью, всего лишь способом для нашего большого мозга манипулировать другими в эгоистичных целях, разве стали бы мы бескорыстно помогать нуждающимся, которых даже никогда не увидим? Мы делимся с окружающими по многим причинам, но в первую очередь потому, что обладаем врожденной эмпатией и состраданием к чужим тяготам. Глядя на попавших в беду, мы почти всегда думаем, что надо что-то сделать. И такие мысли далеко не редкость: в США на благотворительные нужды поступает в среднем 300 миллиардов долларов в год. Многовато для случайности!

Если бы социальный интеллект был только частным проявлением общего интеллекта, за оба отвечали бы одни и те же участки мозга.

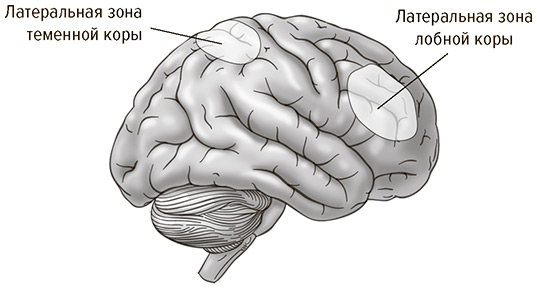

И было бы не о чем спорить. Но участки мозга, отвечающие за общий интеллект и связанные с ним когнитивные функции, такие как кратковременная память и логика, расположены на внешней (латеральной) поверхности мозга (рис. 2.3), тогда как размышления о себе и окружающих в основном задействуют медиальные области ().

Рис. 2.3. Области мозга, связанные с кратковременной памятью, расположенные в латеральных зонах теменной и лобной коры

Нейронные сети социального и несоциального мышления обычно работают поочередно — как своего рода нейронные качели-балансир. Если взглянуть на мозг ничем не занятого человека, мы увидим: сеть социального познания включена. И, как правило, она тем активнее, чем спокойнее сеть общего мышления — несоциальная. Аналогичным образом у погруженного в несоциальное мышление человека активна соответствующая сеть — а сеть социального познания отключена. (Я использую термины «включиться» и «отключиться» условно. Участки мозга никогда не отключаются, просто в одних условиях они активнее, а в других — спокойнее.) Активная сеть социального познания во время несоциального мышления мешает выполнению задач.

Данное положение не согласуется с представлением о префронтальной коре как об универсальном компьютере, использующем одни и те же чипы оперативной памяти для размышления об офисной политике, игры в шахматы и налоговых подсчетов.

В то, что социальное и несоциальное мышление задействуют разные нейронные системы, трудно поверить отчасти потому, что мы этой разницы не ощущаем. По крайней мере, не в той степени, как при переходе с родного языка на иностранный или представлении себя летящим по воздуху суперменом сразу после выполнения математических расчетов. При таких контрастных переходах разница для мозга очевидна и чувствительна. Но переключение с социального мышления на несоциальное ощущается лишь как смена темы, а не образа мышления. Однако это не значит, что разницы нет — мы ее всего лишь не осознаём.

Есть как минимум один способ интуитивно отличить социальное мышление от несоциального. Большинство подпишется под утверждением о том, что книжная ученость и социальный интеллект не всегда идут рука об руку. Они как будто бы опираются каждый на свои способности, и мозг поэтому назначил для каждого из них свою сеть. Результаты недавнего исследования детей с синдромом Аспергера расставили все по местам.

Синдром Аспергера считается легким проявлением аутизма, но с теми же особенностями социального познания и поведения. Группа детей с синдромом Аспергера по результатам теста на абстрактное мышление превзошла здоровых ровесников. Но если социальный и несоциальный интеллект конкурируют друг с другом, как два конца качелей-балансира, логично предположить, что недостаток способностей в одном компенсируется их избытком в другом.

Большой мозг

Нас учили, что большой мозг нам нужен для абстрактного мышления, чтобы уметь заниматься сельским хозяйством, математикой и проектированием с целью выживания. Но стремительно увеличивающийся объем информации доказывает: одна из главных причин увеличения физического размера мозга — это развитие социальных когнитивных навыков, то есть способности взаимодействовать с людьми и налаживать отношения друг с другом. Мы всегда предполагали, что у самых умных аналитические навыки развиты лучше, чем у всех остальных. Однако с эволюционной точки зрения самый умный тот, кто превосходит окружение в социальных навыках.

Чтобы перейти к обсуждению причин увеличения размера человеческого мозга, надо убедиться, что у остальных видов он меньше. Мозг сравнивают по разным параметрам: суммарному объему, массе, количеству нейронов, числу кортикальных извилин, общему объему серого вещества и общему объему белого вещества. И это только верхушка айсберга.

Стоит знать, что объем мозга достаточно точно прогнозируется по размеру тела: основная часть мозга поддерживает и отслеживает функции тела, поэтому чем оно крупнее, тем больше требуется мозговой ткани. Таким образом, у крупных животных и мозг соответствующий. Однако если рассматривать массу мозга, то человек окажется далеко не на первом месте. Наш мозг весит около 1300 граммов, что сравнимо с весом мозга дельфина-афалины. Мозг африканского слона весит много больше — от 4200 до 5400 граммов, а у некоторых китов достигает 9000 граммов. Человек выигрывает у животных по количеству нейронов. У нас их около 11,5 миллиарда — максимальное известное в животном царстве число, но все равно мы лидируем с незначительным отрывом. У косаток — 11 миллиардов нейронов. Если бы интеллект зависел только от числа нейронов, мы строили бы 80-этажные небоскребы, а косатки — 75-этажные.

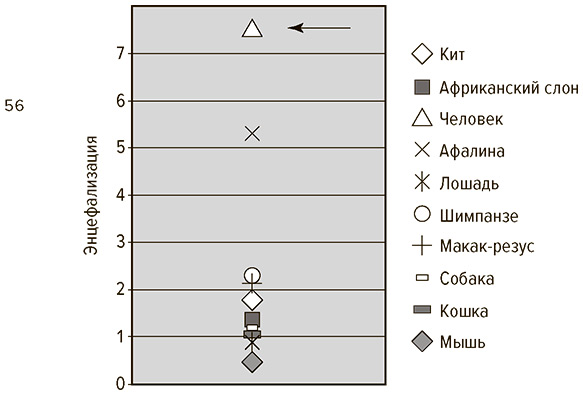

Связь между физическими размерами тела и мозга несомненна, но у некоторых животных мозг больше, чем требуется для поддержания и отслеживания функций их тела. Отклонение реального объема мозга от прогнозируемого исходя из размера тела называется энцефализацией. Считается, что ее наличие свидетельствует о способностях мозга, превышающих минимум, необходимый для контроля функций тела, например о потенциале развития интеллекта. По этому параметру человек положит на лопатки любого представителя животного царства. Энцефализация человека на 50% больше, чем у обладателя мозга примерно такого же объема — афалины, и почти в два раза больше, чем у любого нечеловекообразного примата (рис. 2.4). У новых частей мозга, таких как префронтальная кора, энцефализация тоже предсказуемо выше.

Рис. 2.4. Энцефализация у разных видов. Стрелка указывает на человека

Источник: Roth, G., & Dicke, U. (2005). Evolution of the brain and intelligence. Trends in Cognitive Sciences, 9(5), 250–257

Больше Макгайверов?

Большой мозг дорого обходится организму. Без преувеличения: всю жизнь мы кормим свой мозг. У взрослого человека его вес составляет около 2% общей массы тела, а потребляет он (то есть метаболизирует) 20% получаемой энергии. На мозг плода в утробе приходится 60% от общего метаболизма — этот показатель сохраняется до годовалого возраста и только потом постепенно, на протяжении всего детства, снижается до 20%. Почему же по энцефализации человек превосходит остальных животных?

Мозг потребляет несоразмерное со своим объемом количество энергии. Эволюция могла допустить это только в одном случае: если мозг помогает приматам выживать и размножаться. Ведь для обеспечения этих процессов надо искать и добывать пищу (более калорийные по сравнению с травой фрукты и мясо), скрываться от хищников, защищать потомство. Чем же таким одарен увеличенный мозг приматов, что умудряется со всем этим справиться? На этот счет есть три гипотезы.

До первой большинство додумается самостоятельно: индивидуальная изобретательность. Типичный образец такого рода интеллекта — главный герой американского приключенческого телесериала «Секретный агент Макгайвер» (MacGyver, с 1985), вечно попадающий в переплеты. Ему всегда удается с честью выйти из сложного положения, смастерив из подручных средств остроумное приспособление: так, в одной серии он с помощью леденца и фантика от конфеты остановил опасную протечку серной кислоты.

Пусть в нашей жизни чрезвычайных ситуаций меньше, но каждый из нас в какой-то степени Макгайвер и должен непрерывно разрешать разнообразные вопросы: от приготовления ужина из того, что есть в холодильнике, до составления сложной таблицы в exel. Так или иначе, все приматы умеют решать различные задачи. Нам кажется, большой мозг делает нас умнее и находчивее. Данный вывод очевиден, не исключено, что его преподавали в школе, но он неверен. Способность вида к изобретательству мало что говорит о размере мозга.

Вторая гипотеза касается социальных навыков. Каждый представитель нашего вида прекрасно умеет решать задачи, однако в одиночку это у нас получается хуже. Мой сын Ян в четыре года любил играть в видеоигру «Отряд супергероев». Без нас, родителей, он не справлялся, и нам приходилось играть вместе с ним. По ходу игры полагалось разгадывать загадки, а Ян был еще маловат — хорошо, если из пяти ему удавалось отгадать одну. Они были действительно сложными — мы с женой из тех же пяти разгадывали две-три. И мы решили, что Ян мал, а мы — староваты. И пошли искать подмогу на YouTube — там один маленький мальчик, который уже прошел игру, подробно объяснял, что надо делать.

Иначе говоря, наш вид господствует не потому, что мы все изобретатели. Чаще один или несколько человек (в нашем примере — юный специалист по видеоиграм) находит решение общей задачи, а остальные только пользуются им, повторяя действия или следуя инструкциям. Может быть, большой мозг нужен для имитации или социального обучения? Есть социально обучающиеся виды с большим мозгом, но и этого параметра недостаточно, чтобы прогнозировать размер мозга.

Гипотеза социального мозга

Третья гипотеза объясняет размер нашего мозга необходимостью общаться и кооперироваться с сородичами. Получится ли у вас в одиночку построить себе дом? Или хотя бы избушку? Пилить и таскать бревна в две пары рук гораздо проще. В каком-то смысле наше общество базируется на договоре: если ты поможешь мне построить мой дом, я помогу тебе построить твой. У каждого будет хороший дом, и все окажутся в выигрыше. Нечеловекообразные приматы не строят себе избушки, но они во многом преуспели, так как тоже умеют решать задачи сообща, действуя слаженной группой.

В начале 1990-х эволюционный антрополог Робин Данбар выдвинул смелое предположение: неокортекс увеличился для того, чтобы приматы могли жить большими группами и вести активную социальную жизнь. Появился даже коэффициент энцефализации (EQ) — цифра, получаемая соотношением размера неокортекса с остальным объемом мозга. Доводы Данбара и его сподвижников впечатляют.

Если относительный размер неокортекса зависит от трех потенциальных факторов, влияющих на объем мозга, — изобретательности индивидуумов, социального обучения и численности группы, — то по последнему можно довольно точно его прогнозировать. В первом исследовании Данбар обнаружил: хотя численность группы и индикаторы несоциальных типов интеллекта привязаны к коэффициенту неокортекса, по численности прогноз выходит точнее. Последующие исследования установили, что сильнее всего этот эффект проявляется в лобной доле.

Подставив в полученные в ходе исследований уравнения коффициент энцефализации, Данбар смог приблизительно подсчитать максимальную численность продуктивной и сплоченной социальной группы для каждого вида приматов. Согласно его данным, максимальная численность человеческой группы — 150 особей. Это больше, чем для прочих приматов. Теперь это называется «числом Данбара», и вряд ли стоит считать совпадением, что подавляющее число организаций функционируют приблизительно в таком составе. Скажем, размер деревни, хоть в 6000 году до н. э., хоть в 1700-х годах, колебался вокруг отметки 150 жителей. Древние и современные армии также делятся на подразделения, основное из которых — рота — включает в себя в среднем 150 человек.

Получается, человеческий мозг увеличился не для того, чтобы мы все стали Макгайверами, а для того, чтобы мы захотели обсудить его приключения в компании. Наша социальность — это не побочный эффект большого мозга, напротив, своим размером мозг обязан нашей развитой социальности.

Создание группы стоит затраченных усилий

В чем плюс жизни в большой группе? Зачем эволюция содействовала расширению групп, увеличивая размер мозга? Очевидная выгода больших групп — возможность стратегически избегать или побеждать хищников. В одиночку трудно и опасно сосредоточиваться на поиске еды — в любую минуту кто-нибудь может тебя самого превратить в еду. А в группе можно по очереди искать еду и охранять товарищей.

Недостаток больших групп — в конкуренции за пищу и брачных партнеров. Если вы живете сами по себе, то вся найденная еда ваша. В группе же кто-нибудь непременно попытается ее отобрать. Приматы с развитыми социальными навыками нейтрализуют этот минус дружбой.

Рассмотрим пример шимпанзе. У Джонсона низкий ранг в стае, и Смит его регулярно задирает. Но ранг Брауна выше ранга Смита, и Джонсон может подружиться с Брауном. Эта дружба защитит Джонсона, потому что Смит побоится связываться с высокоранговым Брауном. Брауну тоже выгодно дружить с Джонсоном — тот готов в ответ на покровительство оказывать разные любезности (например, выкусывать блох), а Смит для Брауна не опасен.

Даже у шимпанзе, как мы увидели, непростая социальная динамика. Чтобы жить в мире, Смиту, Джонсону и Брауну приходится обрабатывать колоссальный объем социальной информации: учитывать ранг всех соплеменников относительно своего и всех остальных. В группе из пяти шимпанзе каждый помнит десять парных связок — так называемых диад. А в группе из 15 их уже сотня. В группе из 45 — втрое большей — целая 1000 диад. В группе из 150 шимпанзе, достигшей числа Данбара, количество диад превышает 10 тысяч. Теперь понятно, чем удобен большой мозг. В принадлежности к группе есть огромные преимущества, но их можно получить только в том случае, если понимаете расклад и умеете правильно выбирать друзей. Только так удается избежать воздействия минусов группы. И для маневра требуются развитые социальные навыки.

Все это верно и в отношении людей. Ежегодно в США тысячи студентов подают заявки в престижные программы аспирантуры. Заметно больше шансы тех, кто представит положительные рекомендации. Однако оценки в них всегда завышенные, описание кандидата варьируется от «это лучший студент» до «это наилучший студент». Беря в руки рекомендации, я обычно смотрю только на подпись. Если в похвалах рассыпался социальный нейробиолог, да еще мой знакомый, — значит, написанному можно верить: он знает, что при следующей нашей встрече на конференции ему придется отвечать за свои слова. А вот профессор, к примеру, антропологии волен не сдерживать себя в комплиментах при наличии у кандидата любых недостатков — мы с ним вряд ли увидимся, и я не смогу призвать его к ответу.

Вот почему рекомендации антрополога для меня не имеют веса. Так что я советую первокурсникам при выборе учебной лаборатории учитывать, кто из будущих наставников через несколько лет станет котироваться среди профессуры в той аспирантуре, куда они захотят поступать. А это весьма сложный аспект социального познания.

У большей части важнейших изобретений человечества — парового двигателя, электрической лампочки, рентгена — имеется сразу несколько авторов. И они поделились своим детищем со всем миром. Большинство людей ничего подобного не изобрели бы даже за сотню жизней — персональный вклад в развитие цивилизации вносят очень немногие. Но каждому приходится ориентироваться в сложно устроенном социуме ради успеха в личной и профессиональной жизни. Мозг приматов увеличился, чтобы больше материи могло заняться решением социальных задач, а мы обрели бы возможность завладеть преимуществами принадлежности к группе с минимальными затратами.