5.3. Насилие, толерантность и мораль

Проблема допустимого насилия. Нравственная ловушка терроризма. Нелинейная модель мотивации к насилию. Права человека и проблема толерантности к нетолерантным. Практическая метафизика нравственности.

Проблема допустимого насилия

Проблема насилия играет ключевую роль в морали, философии нравственности, политической философии. Проблема допустимого насилия в воспитании и праве (пресловутое «добро с кулаками»), понимание власти как легитимного насилия, государства, как института имеющего право на насилие, вплоть до смертной казни, этические проблемы самой смертной казни – только некоторые примеры, первыми пришедшие на ум.

Особую актуальность проблема насилия приобрела в политической морали, серьезным вызовом которой стала проблема терроризма – индивидуального, классового, национально–этнического. Показательна динамика терроризма. В случае «нечаевщины» и ее поздних последователей в духе народовольцев и российских эсеров, удар был направлен на отдельных противников, как бы многочисленны они не были – речь шла об индивидуальном терроре. Марксизм – ленинизм уже оправдывал и практиковал классовый террор, национал – социализм видел своей мишенью народы, определяемые по расовым и конфессиональным признакам. Современный исламский терроризм видит своего врага во всем «западном». А точнее – всю современную постиндустриальную цивилизацию. В таком чудовищном явлении как геноцид главное – не просто массовые убийства, а оправдание этих действий, имеющих целью уничтожение целого народа, стирание его с лица земли, лишение возможности жить, любить, рожать детей, продолжать культуру. Геноцид начинается, коренится в определенном состоянии общественного сознания, находящего нравственные основания для массового уничтожения людей только потому, что они не просто «какие – то не такие», а заслуживающие вычеркивания из жизни, из истории человеческого рода.

Дело еще и в том, что источником этой мотивации является не просто злая воля безответственных политиков. Их пропагандистские приемы находят благодарный отклик, они отвечают на существующий массовый запрос на эти «простые ответы на сложные вопросы». Аргументы и призывы ложатся в благодатную почву, чтобы прорасти массовым одобрением насилия и даже массовым участием в нем, как это было с массовым участием не только гитлеровцев в «акциях» по уничтожению евреев в Восточной Европе, или с участием курдов в этнических чистках армян в Турции и Ираке.

Насилие – действия, предпринимаемые в отношении человека и общества против их воли, препятствующие или ограничивающие реализацию их воли. Иначе говоря, любое насилие есть конфликт воль, и для его реализации необходимо наличие хотя бы двух воль, а разрешается этот конфликт путем недобровольного подчинения одной воли другой… Однако, связывая насилие с конфликтом, не следует забывать, что насилие – не форма конфликта, а уровень, степень конфликтности ситуации.

Некоторые философы и социальные психологи (Ф. Ницше, К. Лоренц) рассматривают насилие как феномен, глубоко укоренный не только в человеческом существовании, но вообще в существовании живых организмов. Так, в животном мире (включая приматов) насилие носит трофический (пищевой) характер (что, кстати, чрезвычайно редко применяется по отношению к представителям своего вида), связано с защитой или расширением ареала (территории) обитания, защитой детенышей, борьбой за продолжение рода, доминированием в стаде…

Политическая власть, возникновение государства фактически продолжило те же самые интенции насилия: войны и контроль ресурсов, геноцид, религиозные войны, обеспечение безопасности, контроль, санкции. Политика – это не только идеи, но и реализация идей, т. е. действие, в том числе и принуждающее. Недаром одно из общепризнанных определений власти трактует ее как право на легитимное насилие. И такое насилие должно быть рационально обосновано, т. е. обладать характеристиками нормативности, целесообразности, оптимальности, а значит, сознательности (вменяемости и ответственности).

Насилие в политике используется: при захвате власти; при удержании власти; при модернизации, проведении реформ, которые не пользуются поддержкой и встречают сопротивление (организационное или также личностное). Насилие активно проявляется в политике: как агрессия и сопротивление агрессии, как легитимное государственное насилие, как различные формы нелегитимного насилия (от протестных агрессивных действий до терроризма).

В политическом насилии можно различать насилие государственное (оправданное и неоправданное) и негосударственное (внутри страны, транснациональное).

Оправданием насилия может служить закон или международный договор. Именно так традиционно и оправдывается насилие против тех, кто не принимает «наш» закон: они вне закона, нелюди, подобны зверям, по отношению к которым оправдано любое насилие.

Не менее парадоксально и «мягкое насилие» – манипулирование, неосознаваемое объектами манипуляции, фактически соблазнение – способность сделать так, чтобы другие захотели то, что от них требуется. Обычно разоблаченная манипуляция жестко бьет по манипулятору. Люди могут простить обиду, ошибку, даже измену (в случае искреннего раскаяния) или преступление (особенно совершенное вынужденно), но манипуляция – это не ошибка, не слабость, а злая расчетливая воля, когда других держат за игрушки. И такое не прощается. Это, кстати, объясняет, почему в странах с режимами, построенными на манипуляции, история носит непредсказуемый характер, нет кумулятивного, связного понимания истории: она постоянно переписывается, герои оказываются злодеями, преступники – героями, города и улицы переименовываются…

По сферам проявления насилие бывает:

● информационное (манипулирование, убеждение, переубеждение, информационные и смысловые войны);

● экономическое принуждение;

● физическое – от ограничения свободы до военных действий как в самой стране, так и за рубежом.

Тем же насилием являются и формы борьбы с властью: протестные движения, восстания, национально – освободительные и гражданские войны, революции, различные формы преступности, терроризм.

Практически все актуальные проблемы и темы политического дискурса связаны с насилием:

● власть: захват, удержание, распределение, наказание связаны с различными формами насилия в различной степени;

● терроризм – как сам террор, так и борьба с ним есть насилие;

● манипулирование давно уже носит название мягкого насилия;

● модернизация, инновация предполагают преодоление сопротивления им, т. е. опять предполагают определенное насилие или хотя бы готовность к нему.

Столь же разнообразны и формы насилия… Примерами насилия могут служить:

● убийство или нанесение вреда физическому или психическому здоровью;

● отъем, кража, уничтожение, порча собственности;

● ограничение свободы передвижения и видов деятельности;

● принуждение к занятию какой – либо деятельностью или исповеданию какой – либо идеологии;

● силовое изменение политического режима и социально – экономического порядка.

Источниками, причинами, вызывающими насилие, могут быть:

● психические причины: нездоровье, психотизм, состояние аффекта;

● социальные конфликты, конфликты интересов;

● криминал: хулиганство, разбой, грабеж, убийство;

● политические цели: войны (как международные, так и гражданские), революции, восстания…

Получается, что насилие – характеристика ситуации, но не сущности. Но тогда где критерии выбора и допустимости форм насилия? В случае с допустимостью насилия это должен быть выбор свободной и разумной воли, но где и каковы критерии, которыми она может руководствоваться?

Моральный выбор реализуется между двумя крайними полюсами насилия:

● либо человек человеку волк, и для того, чтобы выжить, чтобы завоевать место пол солнцем, надо быть безжалостным по отношению к другим, которые ограничивают твои возможности питания, продолжения рода. Крайним проявлением такой безжалостности будет убийство другого;

● либо, если ты понимаешь, что своим существованием ты мешаешь другим, ограничиваешь их возможности самореализации, то не мешай, уйди, в крайнем проявлении убей себя.

Этот своеобразный «парадокс ригоризма» – позиция либо палача, либо жертвы – задает две крайности (подобные ультрафиолетовой и инфракрасной границам, между которыми расположено все разноцветие солнечного спектра), между которыми и реализуются варианты морали и морального выбора. Тогда зона морали есть зона интерпретаций, оправдывающих применяемое действие.

Согласно М. Фуко, политическое насилие суть некая культура принуждения, реализующая конкуренцию моралей. Тогда получается, что политика – игра свободных воль, в которой взаимное насилие есть условие свободы и самоопределения, а история и жизнь в целом предстает в духе Ф. Энгельса или Л. Толстого не просто равнодействующей воль, но равнодействующей всеобщего взаимного насилия. А узурпация кем – то «свободного разума» порождает «угнетение тел», превращает власть в законное насилие, а еще точнее, властное насилие – в закон. Именно так понимал политическое насилие Ж. Сорель, различающий насилие власти, Господство, претендующее на Разум, и насилие революционное, творческое, действие Разума против Господства.

Насилие настолько распространено в социальной жизни, что можно говорить об определенной его культуре: символике, стилистике, правилах и нормах – национально – этнических, конфессиональных, корпоративных.

Несмотря на призывы к толерантности, специальные программы, направленные на снижение роли насилия, интерес к философии и практикам ненасилия в современном обществе сохраняется высокий уровень агрессии – как в политике, так и в обыденной жизни. Соответственно предпринимаются активные попытки осмысления феномена, если не «культуры» насилия, следствием чего является интенсивное формирование дискурса насилия, включая его наиболее радикальную форму – argumentum ad morti (аргумент к смерти). Этот тип аргументации проявляется не только в рассуждениях, использующих «смертные» термины, что придает доводам особую убедительность («Все люди смертны», «Все там будем» и т.п.), но и в апелляции к возможным практическим выводам, в прямой угрозе жизни оппонента или его близких («Стой! Стрелять буду!», «Если вам дорога жизнь вашей дочери, вы сделаете это»), угроза самоубийством. К подобного рода аргументам прибегают не только шантажисты, грабители, рэкетиры, но и органы охраны порядка, службы безопасности. Примерами argumentum ad morti являются угроза военных операций во внешней политике, законодательное требование смертной казни, настойчивость на необходимости введения чрезвычайного положения… Сила argumentum ad morti в апелляции к биологическому или (и) социальному пределу человеческого существования «Пусть тебя не будет!». «Я вычеркиваю вас из списка живых» – в такой высокопарной форме выражал эту идею главарь банды анархистов из кинофильма «Достояние республики». Широко пользовался этим приемом anti – dixi И.В. Сталин. «Есть человек – есть проблемы, нет человека – нет проблем!», «Смерть решает все проблемы» – не только рассуждения, но и практические, реализованные в общенациональном и международном масштабе программы действий – политических кампаний, репрессий, аппаратной работы, отношений в правящей элите.

Такая аргументация характерна для «до – логических» сообществ с неразвитой и невостребованной логической культурой социальной коммуникации, с целерациональностью, апеллирую щей не к закону, а к силе, не к свободе, а к произволу. Если власть вне морали, творится, утверждается вне институциональных рамок, вне институциональной свободы и ответственности, в том числе насилием, то формирование легитимности напоминает «стокгольмский синдром» (когда у заложников формируется оправдание действий своих захватчиков и даже возникает симпатия к ним). С этих позиций утверждение легитимной власти предстает неким подобием садомазохистсккого комплекса. А мораль и культура возникают в процессе выработки объяснения и оправдания утверждения власти.

Так, в случае чрезвычайного положения, революции, переворота легитимность новой власти обеспечивается последующими интерпретациями. Иногда такой «первоакт насилия» не укладывается в сложившуюся систему институтов, выносится за рамки морали, представая сакральным действом. И чем чудовищнее такое преступление, тем более сакральна будет власть, возникшая на его основе. Неслучайно в большинстве традиционных мифов власть утверждается с помощью некоего действа, недопустимого в рамках профанной морали. У самого же суверена в момент совершения акта утверждения власти морального выбора нет. Он возникает не до, а после – как объяснение, как интерпретация, рационализирующая мотивация.

Однако власть и ее силу ни в коем случае нельзя отождествлять с насилием. Сила как способность к свершению (так, английское слово power, означающее власть и силу, производно от posse – быть способным) является основой жизни, существует во всех ее проявлениях: как жизненная сила (витальность), как самоутверждение, как способность к защите, и только потом как агрессия и насилие. Быть способным к самореализации, самоутверждению является основанием суверенной свободы, способностью к ее реализации. Добро отнюдь не является отрицанием силы, бессилием. Именно бегство от реальности, от ответственности за происходящее, политическая апатия и оборачиваются насилием.

Мотивация к применению насилия может быть связана с искушением простых решений; принудительным нововведением; симптомами слабости и некомпетентности. Поэтому нередко политический нравственный выбор заключается в альтернативе: либо принять ответственность за свои возможности, свои силы (потенциальное «зло в себе»), либо перекладывать ответственность на внешнее зло («приносить жертву Сфинксу за стеной»), которое оказывается проекцией собственной вины за собственное бессилие. Невыносимая вина за собственное бессилие вызывает в качестве оправдания за него некое могущественное внешнее зло. Неслучайно соскальзывание общества к авторитаризму, диктатуре, а то и тоталитаризму является следствием глубокой депрессии.

Поэтому избавиться от насилия можно, только избавившись от бессилия – этому служат способы распределения силы, власти и ответственности в обществе, чтобы любой его член имел возможность к самореализации и самоутверждению, чувствовал, что с ним и его возможностями считаются. Из существующих политических систем наибольшими возможностями решения этой задачи обладает демократия.

Нравственная ловушка терроризма

Разновидностью политического насилия является террор – практика, связанная со страхом, ужасом насилия. Это может быть способ устрашения, а то и устранения политических противников. Чаще всего цель террористических действий – это воздействие на лиц и инстанции, которые принимают решения, а также расшатывание общей политической ситуации, нагнетание недовольства положением дел, а то и готовности идти на уступки террористам. Терроризм – способ осуществления террора: взятие и убийства заложников, взрывы и поджоги.

Есть террор со стороны государства, и есть террор как ответ на этот террор, например, в виде террористических актов по отношению к представителям власти. В конечном счете эти два вида террора предполагают друг друга и придают террору вид системы с положительной обратной связью, только усиливающей общее количество насилия: контртеррористические акции только ужесточают террор, вызывая еще более жесткие меры и т.д.

Последние десятилетия породили международный терроризм, охватывающий ряд государств. Примером может служить деятельность исламистских группировок, деятельность которых с Ближнего Востока распространилась на страны Севера Африки, Афганистан и Пакистан, проявляется в Европе и США.

Терроризм порождает нравственную ловушку борьбы с насилием… Террор и терроризм приняли столь ужасающие масштабы и сопровождаются столь катастрофическими последствиями, что все готовы признать необходимость борьбы с ним невзирая на возможные жертвы.

Применимы ли критерии нравственности, морали к терроризму как образу действия и мысли? Парадокс в том, что применимы – и вполне. Например, к терроризму оказывается применимым золотое правило этики: «Не делай другому того, чего бы ты не хотел, чтобы он делал тебе». Террорист не только ожидает преследования и жесткого обращения по отношению к себе, он обычно и действует «адекватно в ответ» на репрессии по отношению к «жертвам», своим товарищам и т. д.

Применим к терроризму и категорический императив И. Канта: «Поступай только согласно такой максиме, руководствуясь которой ты в то же время можешь пожелать, чтобы она стала всеобщим законом». Он еще лучше ложится в основание терроризма – террорист хочет, чтобы максима его воли приобрела всеобщий характер. Удивительно, но факт, что борцы с терроризмом убедительно и наглядно подтверждают это. Действия Израиля по отношению к палестинцам, США в Афганистане, России в Чечне демонстрируют, как борцы с терроризмом действуют фактически теми же самыми методами.

Применим к обоснованию терроризма и кантовский практический императив: «Поступай так, чтобы ты всегда относился к человечеству в своем лице и в лице всякого другого так же, как к цели и никогда не относился бы к нему только как к средству». Любое самое страшное насилие на земле всегда творилось «во благо и во имя человека». Нравственное обоснование терроризма может носить глубоко религиозный характер.

Терроризм всегда стремился к рационалистическому оправданию террора. Это свойственно не только марксизму – ленинизму, претендующему на приведение общества в соответствие с познанными «научными» законами развития этого общества, исторической необходимостью. Этот стиль мышления был свойствен и якобинцам, рубившим головы, видимо, в силу того, что голова была лишним органом для «непонятливых». Терроризм апеллирует не только к рационализму, но и к гуманизму, оправдывая насилие борьбой за установление справедливого, счастливого общества. Таким образом, терроризм предстает готовностью и стремлением делать других счастливыми помимо, а то и вопреки их воле. Вполне в духе «слогана», висевшего при входе в Соловецкий лагерь особого назначения: «Через насилие сделаем всех счастливыми!»

Говоря о нравственной оценке терроризма, можно признать справедливость давней мысли: судить надо не по целям, а по используемым средствам. Зла не хочет никто. Все хотят «как лучше». Но используют при этом разные средства. В нравственной квалификации терроризма могут и должны использоваться простые критерии. В качестве таковых, суммируя сказанное, можно обозначить следующие «системообразующие» нравственность терроризма черты: игнорирование свободы воли, угроза жизни других людей.

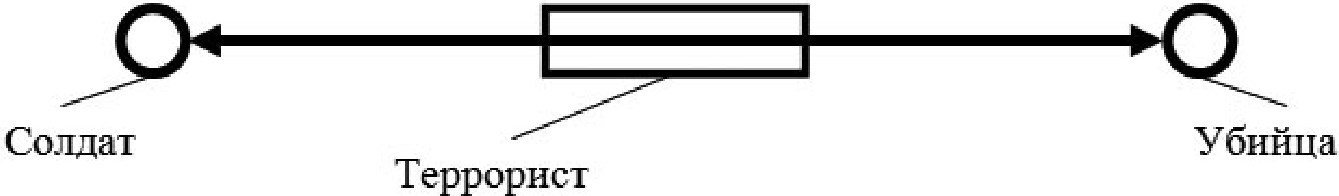

Проведенное рассмотрение показывает, что проблемы мотивации к насилию не могут быть решены в рамках простых квалификаций. Так, ранее, было показано, что практическая мораль насилия может рассматриваться на шкале, крайними позициями, полюсами которой, с одной стороны, является насилие по отношению к другим, в пределе – убийство, а с другой – самоограничение, насилие над собой, в пределе – самоубийство (Рис. 5.2.).

Рис. 5.2. Шкала «спектра» морали

Такая модель, однако, представляется упрощенной. Так, для квалификации таких форм мотивированного насилия как терроризм, профессиональное насилие (палач, солдат, спецагент) линейного соотношения между насилием над другими и самим собой оказывается недостаточно.

Благодатным материалом для попыток более глубоких квалификаций является российская литература и осмысление в ней различных аргументов к применению широкого круга практик насилия. Прежде всего, речь идет о творчестве Ф.М. Достоевского («Преступление и наказание», «Братья Карамазовы», «Бесы»), текстах публицистов революционно – демократического направления. Не менее богатый материал дают горьковские «Песни» («О соколе» с ее противопоставлением «рожденных летать» «рожденным ползать», «О Буревестнике» с ее самоценностью бури), «Мать» с ее явно новозаветным сюжетом, и особенно «Старуха Изергиль» с легендой о Данко, огнем своего сердца осветившего путь заблудшим людям. Все эти произведения выросли непосредственно «в теле» революционно–демократической мысли России на рубеже столетий, в них нашло свое образно – мифологическое выражение содержание этой мысли, ее менталитет.

Во – первых, это противостояние нравственного героя и толпы. «Герой», осуществляющий, говоря словами П. Лаврова, «свою историческую деятельность во имя нравственного идеала», оказывается не только вне нравственной оценки – отрицается даже сама возможность такой оценки его деятельности. Во – вторых, это необходимость безоговорочной веры идеалу и в идеал. Эта установка тесно примыкает к предыдущей. Вне – и без – нравственный «герой», противостоя толпе и ведя ее за собой, нуждается в том, чтобы толпа верила ему, а еще лучше – в него. Согласно тому же П. Лаврову, борющейся партии более всего опасны не противники, а неверующие: «во что верит человек, он уже не подвергает критике». Поэтому нужны мифы и их мученики, «легенда о которых переросла бы их истинное достоинство, их действительную заслугу. Им припишут энергию, которой у них не было. В их уста вложат лучшую мысль, лучшее чувство, до которого доработаются их последователи. Они станут недосягаемым, невозможным идеалом перед толпою. Число гибнущих тут неважно. Легенда всегда их размножит до последней возможности».

Среди других составляющих менталитета «самозванного Данко» конспиративность, установка на тайну и секретность замыслов, следствием чего, помимо прочего, является и допущение «лжи во благо». Толпе не только незачем знать подлинное лицо и мысли «героев», ее можно сознательно вводить в заблуждение. Секретность практически любой информации, запрет на гласность и открытость, прямая ложь – концентрированное выражение «героического» самозванчества.

Еще одним компонентом этого менталитета, вытекающим из предыдущих и дополняющим их, является самоценность беспрекословного единства – не все вместе, а все как один. И наконец, следует упомянуть неконструктивность, нетворческую, а потребительски–исполнительскую ориентацию этого сознания на присвоение результатов чужого труда: от теоретического «экспроприация экспроприаторов» и практического «грабь награбленное» до мечты чевенгурцев, что «солнце–вечный пролетарий будет работать на нас». Это сознание органически неспособно к творчеству и созиданию.

Сознание самозванцев, конспиративно, заговорщицки, в тайне от других людей и вопреки их воле делающих их счастливыми – удивительно целостно. Несогласие с существующим – духовный опыт всей российской культуры. Все мыслящие так или иначе, но всегда были «против». Формы этого изначального, «онтологического» несогласия были многообразны. Но начало XX века, сочетание народнических традиций с модернизмом и авангардизмом породило эпически парадоксальную форму – сплав эгоцентризма, элитарности и жертвенности.

Самозванство же бесстыдно и безжалостно (нетерпимо) к другим. Бесстыдно, не справедливо, обижает других. И безжалостно, не милосердно, не помогает. И в том, и в другом случае самозванство, с неизбежностью, есть путь насилия. В этом плане показательно одно различение В. Соловьева, согласно которому виды насилия укладываются в спектр между зверским (физическим) насилием типа убийства и разбоя, и насилием дьявольским (вторжение общества в духовную сферу человека, «с лживой целью ограждения внутренних благ»). С этой точки зрения, самозванство – подоплека и оправдание всего спектра насилия, и как эти подоплека и оправдание – прежде всего – насилие дьявольское.

Самозванец бесстыдно честен. Святой стыдится любой чести в свой адрес. Он сокрыт, сокровенен для чести, недоступен ей. Самозванец же утратил свой стыд, а значит, и самого себя, в погоне за своей честью – чисто внешней определенностью, недоступной ему, но доступной лишь другим. Не случайно в этой погоне самозванец в итоге теряет самого себя, в том числе и в буквальном, физическом смысле.

В. Страда попытался определить мораль террора и революционера, как промежуточную между выполнением приказа солдатом, которого ждет слава и честь, и убийцей, которого ждет осуждение. В первом случае мы имеем дело с позитивной оценкой полностью социализированного поведения, во втором – 100 % девиацией, нетерпимой в социуме (Рис. 5.3). Вершащий убийство людей, обозначенных врагами, приветствуется и приводится в пример. Убийство членов социума влечет купирование, изъятие из социума, а то и из жизни, творца таких действий.

Рис. 5.3. Соотношение полной социализации и полной девиации

Но и эта модель линейна и ограниченна. Мотивация терроризма многофакторна. В случае с идейным терроризмом мы имеем дело не с безудержным эгоизмом или корыстной девиацией, как полагал, например Н. Страхов в своей критике революционного «нигилизма». Это и не ограниченный фанатизм. Это позиция, основанная на принципиальном самоотречении ради великой цели, понимаемой как универсальное благо. Достижение этой цели предполагает отрицание и разрушение всего настоящего, а своя жизнь, как и чужая, рассматриваются только как средства. Отличительной чертой таких «людей будущего» является то, что «вся их деятельность, даже весь образ их жизни определяется одним желанием, одною страстною идеею – сделать счастливыми большинство людей». В отличие от выполняющего приказ солдата и безответственного убийцы, террорист – мотивирован гиперответственно.

Различия между П. Нечаевым и народовольцами, большевистскими, нацистскими и исламистскими радикалами только в масштабе объекта их террора. В мотивации принципиальных различий нет. Это поясняет пример, приводимый Б. Савинковым – классиком теории и практики российского террора в «Записках террориста». Когда он приехал в Киев создавать очередную группу боевиков, в числе которых ему представили интеллигентную красавицу – выпускницу гимназии. На его вопрос – зачем она идет в террор, та ответила весьма красноречиво, с «Новым заветом в руках». «Почему я иду в террор? Вам не ясно? "Иже бо аще хочет душу свою спасти, погубит ю, а иже погубит душу свою Мене ради, сей спасет ю" – Вы понимаете, не жизнь погубит, а душу». Российский экстремизм – сознательное душегубство по высоким нравственным мотивам. Причем пусть это не покажется парадоксальным, но – сознательное убийство собственной души. Убить другого можно только сначала погубив свою душу. Но террорист, как самозваный благодетель, в итоге этого душегубства видит спасение души, видящееся ему в идее, ради которой творится двойное, если не тотальное душегубство. Философия нравственности полна таких ситуаций, в которые загоняет себя абстрактный разум, играя с нравственным беспределом.

Нелинейная модель мотивации к насилию

Представляется важным отойти от линейных моделей мотивации к насилию к моделям, вводящим другие измерения.

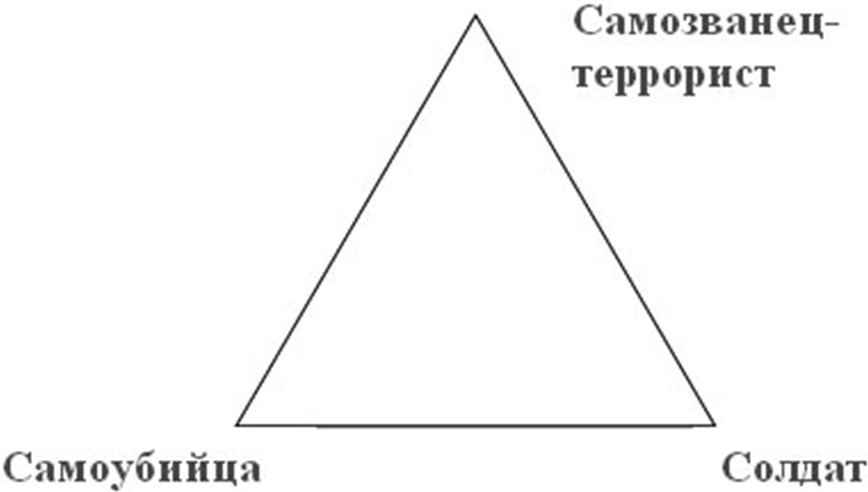

Как минимум, речь может идти о трех двумерных моделях. Во – первых, это соотношение моральных крайностей полной 100% девиации (убийца), гипер – девиации (самоубийца) и гиперсоциализации (самозванец – террорист). Это соотношение представлено на Рис. 5.4.

Рис. 5.4. Соотношение моральных крайностей полной 100 % девиации (убийца), гипер – девиации (самоубийца) и гиперсоциализации (самозванец – террорист)

Каждая из сторон треугольника представляет собой шкалу самоопределения. В политическом плане нижняя сторона характерна для общего морального самоопределения. Левая – для самоопределения лидеров. Правая – в плане самоотверженности, трактовки себя как инструмента и средства.

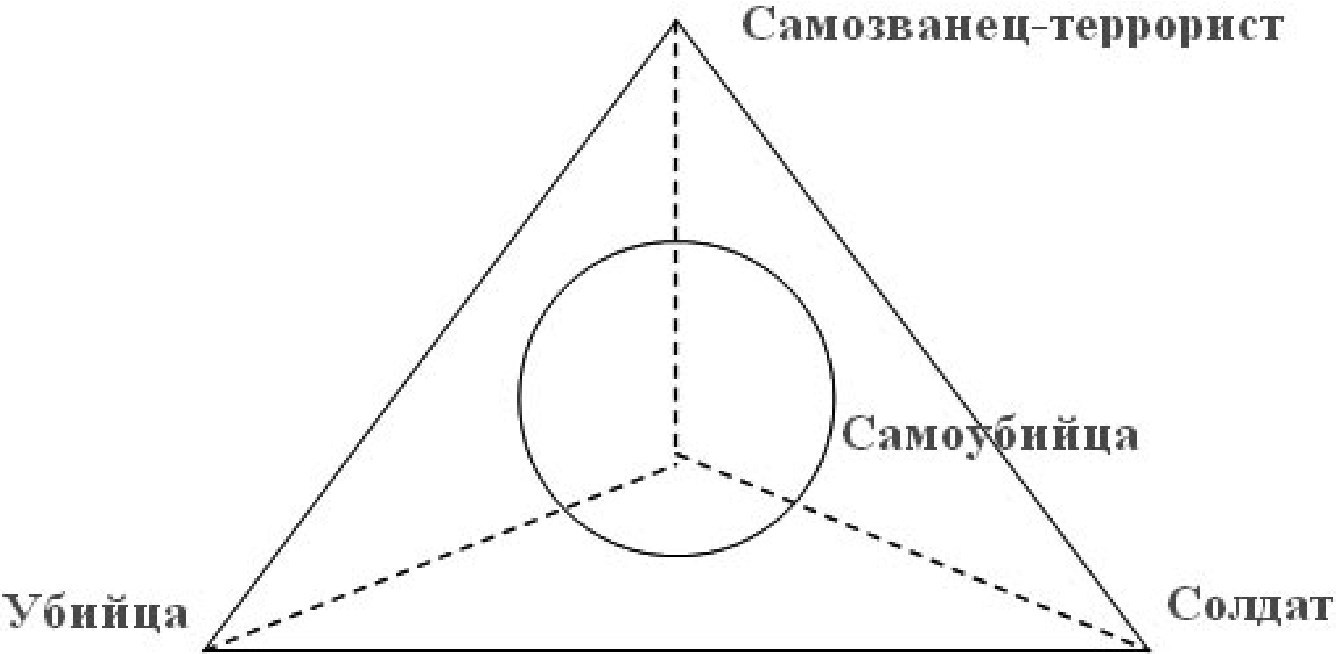

Вторая модель демонстрирует соотношение 100 % девиации (убийца), 100 % социализации (солдат, спецагент, выполняющие приказ) и гиперсоциализации террориста. (См. Рис. 5.5).

На этой модели добавляются еще две шкалы самоопределения. Нижняя сторона – соучастника – с вектором легализации, вплоть до палача. Правая сторона – самоопределения спецагента с обратной направленностью к нелегальному насилию.

Третья модель иллюстрирует соотношения 100 % социализации, гиперсоциализации и гипердевиации (Рис. 5.6).

В этой модели добавляется еще одно соотношение полной социализации (солдат) и гипердевиации (самоубийство). На этой шкале задаются приоритеты внешней оценки и признания (честь, достоинство) и самооценки (стыд, совесть).

Рис. 5.5. Соотношение 100 % девиации (убийца), 100 % социализации (солдат, спецагент, выполняющие приказ) и гиперсоциализации террориста

Рис. 5.6. Соотношение 100 % социализации, гиперсоциализации и гипердевиации

Все три двухмерные модели можно свести в одну трехмерную – в виде пирамиды с четырьмя вершинами и шестью ребрами (Рис. 5.7).

Внутреннее пространство данной пирамиды представляет пространство самоопределения мотивации к насилию между полюсами (крайностями): убийства, самоубийства, терроризма и исполнения долга. Вписанная в это пространство сфера дает представление о возможности выработки отношения к насилию, избегающего крайности. Характерно, что такое отношение изначально трехмерно и не может вырабатываться только на линейных шкалах – ребрах пирамиды (сторонах треугольников). А центр такой сферы будет совпадать с точкой пересечения перпендикуляров из центров пересечения медиан исходных треугольников. Но это касается некоей абстрактной модели. Конкретный же анализ зависит от нравственной культуры конкретного социума и политической ситуации, в которой он находится. В этой ситуации конкретные позиции на шкалах сдвигаются в сторону того или иного полюса. Это открывает возможности нетривиальной математической операционализации модели.

Рис. 5.7. Нелинейная модель мотивации к насилию

Предложенная модель может иметь несколько расширений. Так, ранее нами был выработан критерий различения самозванства и призванности, что открывает перспективу моделирования других моральных пространств мотивации. Однако, если продолжить осмысление насилия, то особый интерес представляет его альтернатива – этика ненасилия – идея, не менее глубоко осмыслявшаяся в российской литературе и культуре. В современном контексте тема ненасилия предстает обычно в виде нарративов о толерантности.

Права человека и проблема толерантности к нетолерантным

Свобода – сравнительно молодая политическая ценность. По сравнению с такими базовыми ценностями социогенеза как безопасность и справедливость, которыми обходилось человечество большую часть истории. Как уже отмечалось, только иудео – христианская цивилизация сделала ставку на ценность свободной самореализации личности, создав востребованность на личность, осознающую себя вменяемым и ответственным субъектом (актором) социальной деятельности. До этого доминировала коллективная ответственность (племени, рода), а справедливость сводилась к восстановлению нарушенного баланса интересов и сил («око за око, зуб за зуб»).

Сознающая свою свободу = ответственность личность уже не игрушка внешних сил. Она обладает личной мотивацией, что, собственно, и обеспечивает ее вменяемость.

Но социальная квалификация вменяемости парадоксальна. С одной стороны, естествознание и точные науки (science), оперирующие причинно – следственными связями и отношениями, в концепте свободы не нуждаются, а значит, и находятся вне сферы морали и права. С другой стороны, право часто вынуждено прибегать к научной экспертизе, чтобы обосновать ответственность конкретных лиц за те или иные решения и действия. А такое вменение ответственности предполагает наличие у этих лиц сознания и самоконтроля, возможности сознательного выбора, понимания последствий. Иногда (в том числе, с помощью научных экспертиз) следствие или суд признают невменяемость субъекта (в силу болезни, состояния аффекта), когда человек не контролировал свои действия, и это обстоятельство признается смягчающим вину. Иногда такое состояние (в силу алкогольного опьянения или наркотического синдрома) признается отягчающим вину обстоятельством. Т. е. вопрос об ответственности решается в социальном контексте и это еще один пример того, что сознание и самосознание вторичны по отношению к ответственности, которой нас «грузят» другие, что наделенный сознанием человек, личность – существо социальное. Так же, как и того факта, что право и мораль – дисциплины принципиально гуманитарные.

Великое достижение цивилизации – институт прав человека, принятая ООН Декларация прав человека, ставшая частью Конституции (Основного закона) ряда стран. Тем не менее, соблюдение прав человека предполагает ответственность, и сама концепция прав человека вырабатывалась в контексте морали и политической культуры либеральных демократий, основанных на предположении автономных – свободных и ответственных – членов социума. Права человека предполагают взаимность – признание таких прав и за другими.

Между тем, для современной социальной жизни характерен ряд явлений, заставляющих обратиться к осмыслению и более глубокому пониманию оснований концепции прав человека. Прежде всего, это взаимные обиды и претензии отдельных лиц, групп, а то и народов. Организаторы выставок, постановщики спектаклей, писатели, журналисты совершенно неожиданно узнают, что их действия вызвали «оскорбление чувств» верующих, этнических, а то и профессиональных групп, от имени которых выставляются претензии, заявления в правоохранительные органы, подаются иски в суды.

Целые страны обижаются на публикации карикатур, объявляют травлю их авторов, а то и охоту на них, оборачивающуюся кровавой бойней, как это было с журналистами французского сатирического еженедельника Charlie Hebdo.

Ярким примером рессентимента является волна обличений в харассменте, поднятая в 2017 году некоторыми голливудскими актрисами и перекинувшаяся в корпоративные офисы, за года захлестнувшая западное общество. Вспоминаются объятия и поцелуи 40 – летнй давности, предъявляются иски на миллионы долларов, общественное мнение вынуждает отстранять от публичной деятельности актеров, режиссеров, продюсеров, менеджеров. В общественной морали и праве формируется необходимость достоверно подтверждаемого предварительного согласия на любые проявления половой близости.

Из рассказов коллег знаю случаи претензий родителям со стороны их первенцев, заявляющих, что рождение еще одного ребенка без их согласия нарушает их права, и чтобы родители на их помощь «в этом проекте» не рассчитывали.

Думается, что все вышеприведенные примеры – следствия непродуманной гипертрофированной пропаганды прав человека без учета роли и значения ответственности, что и стимулирует рессентимент, эгоцентризм, конфликты и агрессию.

Так же, как и непродуманное педалирование развития «уполномоченных по правам человека» создает странную ситуацию. Уже создание таких уполномоченных – омбудсменов, начавшееся в скандинавских странах, вызывало вопрос – а разве соблюдение прав человека – не задача государства и общественности. Создание таких должностей и их аппарата на содержании государственных и региональных бюджетов, с одной стороны, дает возможность чиновникам отсылать ущемленных в правах в специально созданную для рассмотрения таких обращений инстанцию, а с другой стороны – возможность синекур для «достойных людей». Что и произошло, например, в Российской Федерации. Более того, появились уполномоченные по правам бизнеса, уполномоченные по правам детей, уполномоченные по правам студентов. На очереди уполномоченные по правам женщин. И это в дополнение к уполномоченным по правам человека! Можно было бы ехидничать – мол, в этой ситуации получается, что, наверное, предприниматели, дети, студенты, женщины – не люди, если бы уже не обсуждался вопрос об уполномоченных по правам животных.

Складывается ситуация, когда благое начинание институционализации прав человека оборачивается «институциональным склерозом», о котором писал М. Олсон. Действительно, гипертрофия социальных институтов – норм, организаций – регламентирующих решения больше задерживает, чем ускоряет, экономическое и политическое развитие. Периоды политической и социальной стабильности, отсутствия потрясений благоприятствуют возникновению и разрастанию групп интересов, обнаружению новых стимулов и выгод. В итоге возникают тормозящие развитие институты. Это подтверждают многие примеры. Послевоенная Германия (где в результате войны традиционные организованные группы интересов были устранены), вскоре опередила по экономическому развитию страну – победительницу Великобританию (где такие группы только укрепились). Другими примерами являются современные Тайвань, Республика Корея, Сингапур, Чили, Китай, где автократические режимы не только имели тенденцию к длительным горизонтам планирования, но также сопротивлялись группам специальных интересов или подавляли их: они стремились иметь «жесткие» государства, которые обычно не приспосабливали свои политики к организованным группам интересов в конкретных профессиях и отраслях.

Так и с правами человека. Этот институт не может акцентироваться без базового контекста взаимной ответственности. Еще одним близким, если еще более явным по сути, является пример с широко обсуждаемой и продвигаемой одно время идеей толерантности. Сформировавшаяся и институционализированная в политической, образовательной и культурной среде мультикультурной Канады, она была заимствована в странах Европейского Союза, прежде всего – странах Северной Европы. Не избежала она и постсоветскую Россию. Разрабатывались и реализовывались программы, проводились конференции… Вызовом стали межэтнические конфликты европейских странах, прежде всего в Германии, Франции, Голландии, скандинавских странах, т. е. государствах с законодательно закрепленными нормами толерантности. Дело дошло до официальных признаний лидерами этих стран «кризиса мультикультурализма», росту консервативных настроений, все более «правому» голосованию. Думается, что дело не в мультикультурализме, а в безответственном понимании толерантности, которая является принципиально взаимным отношением. Причем доверительным. Разве возможна ли толерантность к нетолерантным?

В своем дневнике 1853 года П.Я. Чаадаевым была сделана известная запись: «Социализм победит не потому, что он прав, а потому, что неправы его противники». В силу ряда фактов своей биографии П.Я. Чаадаев имел все основания утверждать такую, на первый взгляд, парадоксальную мысль. Но главное – ее содержание: у социализма (как идеологии и политической программы) нет собственной победительной силы и исторической правоты, но еще большую неправоту и слабость П.Я. Чаадаев видит у противников социализма, которых он в другой записи охарактеризовал довольно жестко: «Русский либерал – бессмысленная мошка, толкущаяся в солнечном луче; солнце это – солнце запада».

Обычно эту мысль П.Я. Чаадаева трактуют как некую принципиальную и изначальную «левизну» российского социума, его «общинность» и «коллективизм», акцентуацию на распределительной справедливости, доминирование рессентимента в общественном сознании. Такая трактовка представляется поверхностной: еще раньше – в Первом философическом письме П.Я. Чаадаев писал об уроке «как не надо», который Россия призвана преподать миру. Можно предложить попытку реконструкции этого урока: в идее «победительности» исторически несостоятельного социализма видится глубокий и принципиально важный смысл. В этой реконструкции полезно обратиться к теории «черных лебедей» Н. Талеба.

Согласно чаадаевскому афоризму побеждает тот, противники которого неправы, точнее – несостоятельны. Как в футболе, да и в любом спорте – победитель выступил так, как позволил противник. И тут самое время перейти к теории «черных лебедей», под которыми Н. Талеб понимает события, играющие важнейшую роль, но трудно прогнозируемые, происходящие вопреки статистическим трендам. Формализацией такого анализа является аппарат «ренормализационной группы» в теории фазовых переходов в квантовой теории поля – итеративный метод перенормировки, в котором переход от областей с меньшей энергией к областям с большей вызван изменением масштаба рассмотрения системы. Хорошим примером таких событий является иногда неожиданный и необъяснимый приход к доминированию в социуме меньшинства. И при этом возникает иллюзия сохранения господства выбора и предпочтений большинства.

Н. Талеб исходит из идеи, что поведение сложной системы, как целого, нельзя предсказать по свойствам его частей. Так, изучение отдельных муравьев (даже всех муравьев в муравейнике) ничего не даст для понимания устройства муравейника. Для понимания целого важно понимание взаимодействия его частей. Если такой подход применить к социуму, то выясняется, что для его перехода в новое состояние достаточно активности, на первый взгляд, не существенной его части – например, небольшого количества бескомпромиссных людей, лично заинтересованных в переходе, вовлеченных в этот процесс, сопричастных ему. И, в случае акцентированной бескомпромиссности (нетерпимости к отклонениям от желаемого должного) и достаточной терпимости большинства, у представителей этого большинства возникает асимметрия в выборе.

Так, люди, соблюдающие кашрут или халяль, никогда не станут есть трефную или халяльную пищу, есть которую ничто не запрещает остальным людям. Но эти остальные вполне могут есть кошерное и халяльное. Если бескомпромиссная группа живет компактно, то ее ценностно – нормативные установки к большинству остаются неприменимы. Но когда такое меньшинство распределено в социуме (в силу экономических факторов или политики государства), большинство станет подчиняться установкам меньшинства – особенно, если соблюдение этих правил не требует высоких затрат. Во – первых, всякие запреты и ограничения снижают затраты. И, во – вторых, унифицируется рынок товаров или услуг. Отчасти этим объясняется всемирный успех таких франшиз фастфуда, как McDonald’s или Starbucks: ограниченное меню выглядит безопасным выбором.

Аналогично рост популярности автомобилей с автоматической коробкой передач связан отнюдь не с тем, что большинство водителей предпочитают ездить на «автомате». Просто те, кто может управлять машиной с ручной коробкой передач, могут спокойно пользоваться и автоматической, но никак не наоборот.

Речь идет не только об экономических, но и политических рынках. Так, в романе М. Уэльбека «Покорность» убедительно показано, как в считанные дни во Франции могут прийти к власти исламисты в результате выборов и политического торга: за либералами остается экономика, социалистам гарантируются социальные блага, зато культура, образование и СМИ становятся подконтрольны исламистам. И социум переходит в новое состояние – при пассивной поддержке обывателей и даже при сохранении большей части элиты. Собственно, аналогичным образом в свое время и Гитлер пришел к власти. Нетерпимое меньшинство может взять под контроль демократию не только с помощью популизма, «бьющего по площадям».

В наше время разработаны компьютерные модели выборов, в которых достаточно, некоторому меньшинству превысить определенный уровень, чтобы оказаться способным навязать свою позицию большинству. Похоже, что именно такой подход, с использованием Big Data реализуется в программах типа Ocean, использованной на решающей стадии избирательной кампании Д. Трампа. Ключевую роль в таких случаях играет работа не столько со своей группой поддержки, сколько с частью электорального «болота», которая может проголосовать за продвигаемого кандидата или партию – аналогично некошерным, которые могут есть кошерное.

В таких процессах можно отметить роль «дополнительных генераторов». Таковыми могут выступать специальные события (special events), способствующие переключению или отвлечению текущей повестки внимания общественного сознания: поджог парламента, взрывы домов, политическое убийство, военные действия и т. п. В толпе легко вызвать панику. А современное массовое общество потребления к этому просто склонно – об этом чуть ниже.

Развитие общества – в экономике, политике, искусстве, науке, морали, религии – определяется не большинством, а меньшинством. Дело не в делиберации, консенсусах, обсуждениях, комитетах, голосованиях. Для перехода достаточно активного меньшинства, которое должно отвечать нескольким условиям. Во – первых, его численность должна приближаться к 10 % социума, и, во – вторых, оно должно обладать волей – не только желать достижения целей или также обладать для этого ресурсами. Главное – упрощение проблем и решений в сочетании с самоотдачей таким решениям. Чаще всего это маргиналы, обездоленные молодые люди, лишенные перспективы в традиционном социуме. Именно такая среда порождала викингов, конкистадоров, и прочих людей «свободного состояния» и «длинной воли», оказывавшихся в истории создателями новых империй, и которых Л.Н. Гумилев называл «пассионариями».

Русская революция дает тому критическую массу примеров. Начиная с террористов народной воли, продолжения в партии «нового типа» (по словам М. Горького – «чудо – партии» по ту сторону добра и зла), сталинском «ордене меченосцев». И на всех этапах – буквально по П.Я. Чаадаеву – противники оказывались несостоятельными. Достаточно вспомнить состояние династии, поведение кадетов, конфликты в правительстве социалистов, конфликт Л. Корнилова и А.Ф. Керенского в критический момент. Но, повторяю, сама фактология известна достаточно хорошо. Как и труднообъяснимые с традиционных позиций «больших теорий» обстоятельства: маргинальность большевиков даже среди партий социалистической ориентации зимой – весной 1917 года. Отчаянные попытки манипуляции и перехватывания лозунгов. Неудача июньских выступлений. И – осенний «ренессанс», не замеченный публикой октябрьский переворот, проглоченный обществом разгон долгожданного Учредительного собрания. Утверждение советской власти и победа в Гражданской войне. Недавно дошло до того, что эти труднообъяснимые успехи большевиков А.М. Столяров объяснил обращением Л.Д. Троцкого за помощью к инфернальным силам.

Между тем, большевикам и их лидерам (среди которых ведущую роль играли маргиналы, представители этнических меньшинств, недоучившиеся студенты и семинаристы), при всем их циничном политическом лавировании, нельзя отказать в «длинной воле», личной преданности делу отрицания не только царского режима, но и проектов политических противников и временных союзников. Недаром укрепившийся режим первым делом начал избавляться от этих людей.

Но и постсоветская история убедительно подтверждает нетривиальную роль обессиленной политической воли российского общества, его неспособности противостоять бескомпромиссной нетерпимости. Выдвижение Б.Н. Ельцина, результаты плохо продуманных реформ, призвание Ленсоветом А.А. Собчака, утверждение пост – ельцинского политического режима, Чечня… П.Я. Чаадаев оказался прав – Россия преподала и преподает хороший урок роли политической воли в победе меньшинства, роли нетерпимости и настойчивости.

Не менее яркие примеры дает и современный мировой опыт: кризис политики толерантности, «возвращение ислама» и т. п. Общество массового потребления утрачивает образ будущего. Более того – оно боится будущего в страхе потерять настоящее и погружается в аларм и хорорризацию. Тем самым утрачивая иммунитет по отношению к преисполненным воли нетолерантным. И такое уже было в мировой истории – и не один раз.

Становится все более очевидным, что мультикультурализм – неизбежный и полезный в условиях глобализации – и политика толерантности имеют разную природу. Прежде всего, это относится к толерантности, которая воспринимается нетолерантными как проявление слабости. В свое время христианство победило благодаря религиозной нетерпимости и агрессивному прозелитизму, тогда как римское язычество проявляло терпимость к верованиям покоренных народов. Современный ислам, фактически, повторяет этот путь.

Развитие данного круга идей, как представляется, способно пролить новый свет на концепцию «пассионарности» Л.Н. Гумилева, избавив ее от налета паранаучности и наполнив реальным операциональным содержанием. Давно уже замечено, что взрывы «пассионарности» связаны не только с загадочным «космическим излучением», гипотезу о котором высказывал Л.Н. Гумилев, или с зонами сейсмической активности, но с другими, более близкими общественным наукам явлениями – например, ростом в демографической структуре социума доли молодежи мужского гендера. Так было в эпоху походов Чингиз – хана, в эпоху Крестовых походов, в эпоху Конкисты… Похожая ситуация была и в России начала ХХ столетия. Теперь такая ситуация складывается в арабских странах. Молодежь, в силу своей избыточности, не имеющая возможность полноценной социализации, ищет и находит способы самореализации и самоутверждения…

Но в любом случае, следует извлечь главный урок и внимательно присмотреться к новым «знающим – как надо», новым носителям нетерпимости, новым самозванцам, желающим и готовым делать других людей счастливыми помимо и вопреки их воле. И всерьез, ответственно ответить на вопрос о допустимости толерантности к нетолерантным. ХХ век оставил нам урок морали – подсудны не цели, а используемые для их достижения средства. Все хотят добра, только представления о нем различны. Поэтому подсудны именно и прежде всего – средства. Но это уже другая тема.

Толерантность, ее пропаганда и просвещение важны, как и терпимость к экстравагантности, необычности, но в сочетании с жесткими мерами к тем, чья экстравагантность сказывается негативно на других, выражаясь в оскорблениях, унижении, ущербе имуществу, прямом насилии.

Всякая мораль предполагает взаимность и общность, сопричастность этой общности. Если такой общности, общей identity нет, то появляются манипуляторы нормами, «безбилетники», пользующиеся «положенными льготами», а то и злонамеренно разыгрывающие доверившихся «сограждан».

Мораль не столько личностна (как некая система мотивов нравственного поведения), сколько результат действия внеличностных ситуаций и культурных факторов. Любой этос – определенная техника поведения в стандартных ситуациях социальной жизни. Собственно, любая культуры (семейная, дворовая, гендерная, корпоративная, профессиональная, национальная) суть множество стандартных ситуаций, сценариев их развития. И каждый носитель такой культуры ждет от других определенного играния ролей, позиционирования «имиджей» – в соответствии с данным статусом. Некультурный человек – это человек, не адекватный ожидаемому исполнению ролей. В этом плане культура – фабрика социального взаимодействия, работающая на технологию эффективного решения задач, но и на поддержание доверия, предсказуемости членов общества. Если бы не рутинные моральные правила, мир был бы опасной, враждебной средой и каждая встреча с себе подобным несла бы угрозу. Моральные правила – даже не писаные – распознаваемы, понятны и предсказуемы. И задача социализации в любой ее форме – донести такие правила до личности. Так же как и последствия их не соблюдения.

Практическая метафизика нравственности

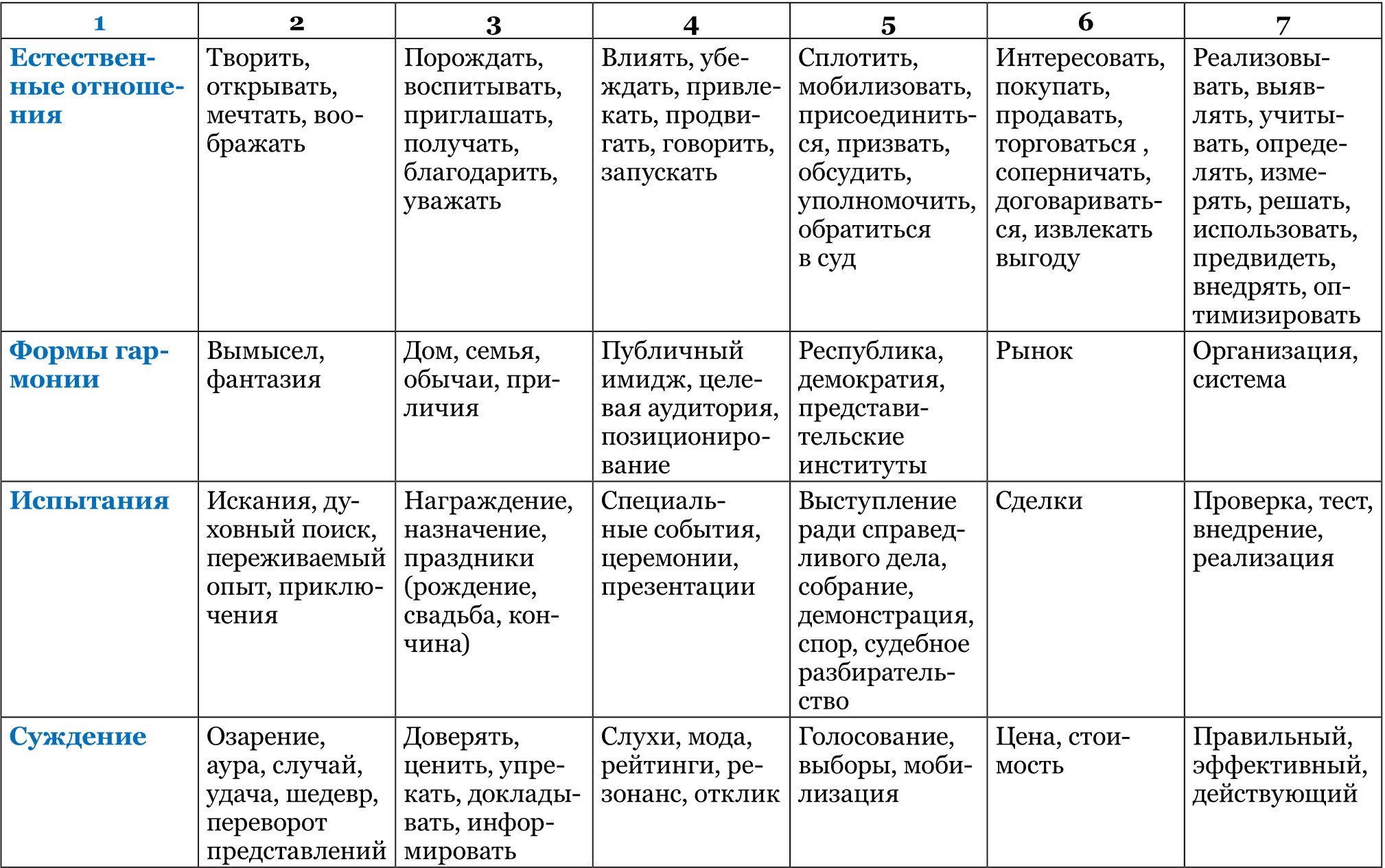

Проведенное рассмотрение позволяет сделать несколько нетривиальных обобщений относительно критериев нравственных оценок. На первый взгляд, такие критерии принципиально релятивны, связаны с культурными национально – этническими, профессиональными, гендерными и другими традициями. Что называется – «в каждой избушке свои погремушки». Л. Ботански и Л. Тевено была проделана колоссальная работа по выявлению реальных этосов различных социальных миров («градов»), в которых вырабатываются специфические нормы, важные для социальной консолидации, а также представления об оценке достоинств (заслуг, уважения, признания, авторитетности). Особая привлекательность этого подхода связана в снятии противостояния распределительной и уравнительной трактовок справедливости, рассмотрении их как дополняющих и предполагающих друг друга в системном единстве. Однако единство это может быть различным по его сущности (качеству). Речь идет о нескольких качественно специфических социальных мирах – это: мир вдохновения (le monde de l’inspiration), патриархальный мир (le monde domestique), мир репутации (le monde de l’opinion), гражданский мир (le monde critique), рыночный мир (le monde marchand), научно – технический мир (le monde industriel).

Нравственные критерии в каждом таком мире (град) конкретизируются в ряде характеристик, среди которых Л. Болтански и Л. Тевено выделяют: признания великим, высшим (etat de grand); высший общий принцип; великое (высшее); достоинство; субъекты; объекты; формула инвестиции; протокол о величии; естественные отношения; формы гармонии; испытания; суждение; очевидность; падение

Конкретизацию характеристик каждого из этих параметров по каждому этосу можно, ради наглядности, представить в виде таблицы (Табл. 5.3):

Данная систематизация уязвима для критики. Несомненно, возможны уточнения конкретизаций (операционализаций) параметров представлений о справедливости. Кроме того, бросается в глаза, что религия и искусство оказались в одном кластере, где главным критерием оказалось вдохновение и фантазия. При этом, научный этос сведен к индустриальной прагматике, что связано либо с отождествлением рациональности и эффективности, либо также с признанием полной ориентации современной науки не столько на бескорыстные поиски истины, сколько на решение практических проблем производства, политики, управления. Но при этом улавливается главное – существенные различия различных этосов со своими ценностно – нормативными установками, критериями оценки, признания успешности. Каждый из таких этосов связан со сформировавшимися в современной цивилизации кластерами деятельности, связанными с ними рынками труда.

Бросается в глаза также параллель между типами социальных миров Болтански–Тевено и типов власти, выделенных в свое время А. Кожевым, согласно которому, в истории политической философии можно выделить четыре теории власти, связанные с определенными типами политического авторитета, каковые А. Кожев связал с основными концепциями власти (теократической, Платона, Аристотеля – Конфуция, Гегеля), конкретизируемые соответственно в образах Отца, Судьи, Вождя и Господина. На этой основе А. Кожев предложил, пожалуй, наиболее детальную систематизацию видов власти, причем систематизацию, глубоко философски фундированную.

Табл. 5.3.

Характеристика параметров справедливости для каждого социального мира (града)

Таким образом, получается следующие соответствие моделей А. Кожева и Л. Болтанскии с Л. Тевено:

– Власть Отца связана с ценностно – нормативным комплексом Патриархального мира.

– Власть Господина вырастает из патриархальности в этосе иерархии силы, но в современном социуме это не просто сила физического подавления, но и сила экономических ресурсов, т. е. современная власть Господина воплощается в корпоративности государства.

– Власть Вождя опирается на мир Вдохновения и Репутации.

– Власть Судьи опирается на этос Гражданского мира.

Несомненно, такое сопоставление типов этосов и власти нуждается в большем уточнении и систематизации. Но уже из проведенного сопоставления очевидно, что современный социум представляет собой систему различных этосов со своими критериями оценки и ресурсами влияния, в том числе – на формирование власти. А учитывая предложенную А. Кожевым «алгебру» власти, после ее уточнения и операционализации, мы получаем нетривальный аппарат анализа современной политической реальности, включая компаративистику и возможности количественных методов. Главное – такой подход расширяет горизонт анализа, выходя за пределы маржиналистской экономической социологии, рассматривающей политические отношения исключительно в рамках этоса рыночных отношений и соответствующего типа властных отношений.

Подобная аналитика существенно сужает поле нравственного релятивизма, но, тем не менее, важно выявить некие общие различным этосам критерии нравственных оценок. Выдающимся достижением метафизики нравственности стала концепция И. Канта, согласно которому статус подлинного закона нравственности может иметь только правило, не зависящее от любых эмпирических условий. Таким принципом обычно считается «категорический императив»: «поступай только согласно такой максиме, руководствуясь которой, ты в то же время можешь пожелать, чтобы она стала всеобщим законом, поступай так, чтобы максима твоей воли могла бы быть всеобщим законом». Фактически, категорический императив является перефразировкой «золотого правила» этики: не делай другого ничего такого, чего бы не желал, чтобы другие делали тебе. Но обе эти максимы, по сути дела выступают мета – характеристиками, позволяющими характеризовать некие правила как моральные. Но не оценивать поступки. Вор, бандит тоже руководствуется категорическим императивом, предполагая, что воруют все. Солдаты гитлеровского вермахта, эсесовские и прочие каратели тоже поступали «как все». Как уже отмечалось выше, террорист, фактически тоже ведет себя нравственно – в пределах своей морали и «нравственного закона».

Более содержателен кантовский практический императив: ««поступай так, чтобы ты всегда относился к человечеству и в своём лице, и в лице всякого другого так же как к цели, и никогда не относился бы к нему только как к средству». Как всегда у И Канта, важны детали. В практическом императивы ключевыми словами являются «так же» и «только». Тем самым, нравственные оценки отсылаются к шкалам, о которых говорилось в связи с нелинейной мотивацией к насилию.

Представляется, что проведенный выше анализ социального контроля в рамках философии поступка, позволяет говорить о конкретной формулировке критериев нравственной оценки с достаточно высокой степенью общности. В Табл. 5.4 приведена «формула нравственности», применимая в рамках любого этоса. Действительно, никто не вправе говорить человеку, что он «должен», если он сам ранее не взял на себя ответственность. Принял присягу, сказал перед алтарем или в ЗАГСе «да», обещал вернуть деньги – тогда надо отвечать по полной программе. Как мне сказал один мой выпускник, его нравственному развитию весьма способствовало общение с криминалом. Он понял, что слово – тоже поступок, и что «за базар надо отвечать». Долг не извне – вовнутрь, а изнутри – вовне. Но, чем более интеллектуально и нравственно развита личность, тем больше она понимает свой долг перед родителями, учителями, друзьями, коллегами и т. д. и т. д.

Табл. 5.4.

«Формула» нравственности I

• Безнравственна личность, руководствующаяся

представлениями о собственном достоинстве

• Безнравственно общество, руководствующееся

представлениями о долге

• Нравственна личность, руководствующаяся

представлениями о долге

• Нравственно общество, руководствующееся

представлениями о достоинстве личности

• Достоинство = не изнутри вовне, а извне вовнутрь

• Долг = не извне вовнутрь, а изнутри вовне

Аналогично и не мое дело судить о своем достоинстве – пусть о нем судят другие. Мое дело принять на себя долг и следовать ему. И дело социума признать за мной право на принятие своего долга, на самоопределение – но со всеми вытекающими для мненя последствиями. достоинство.

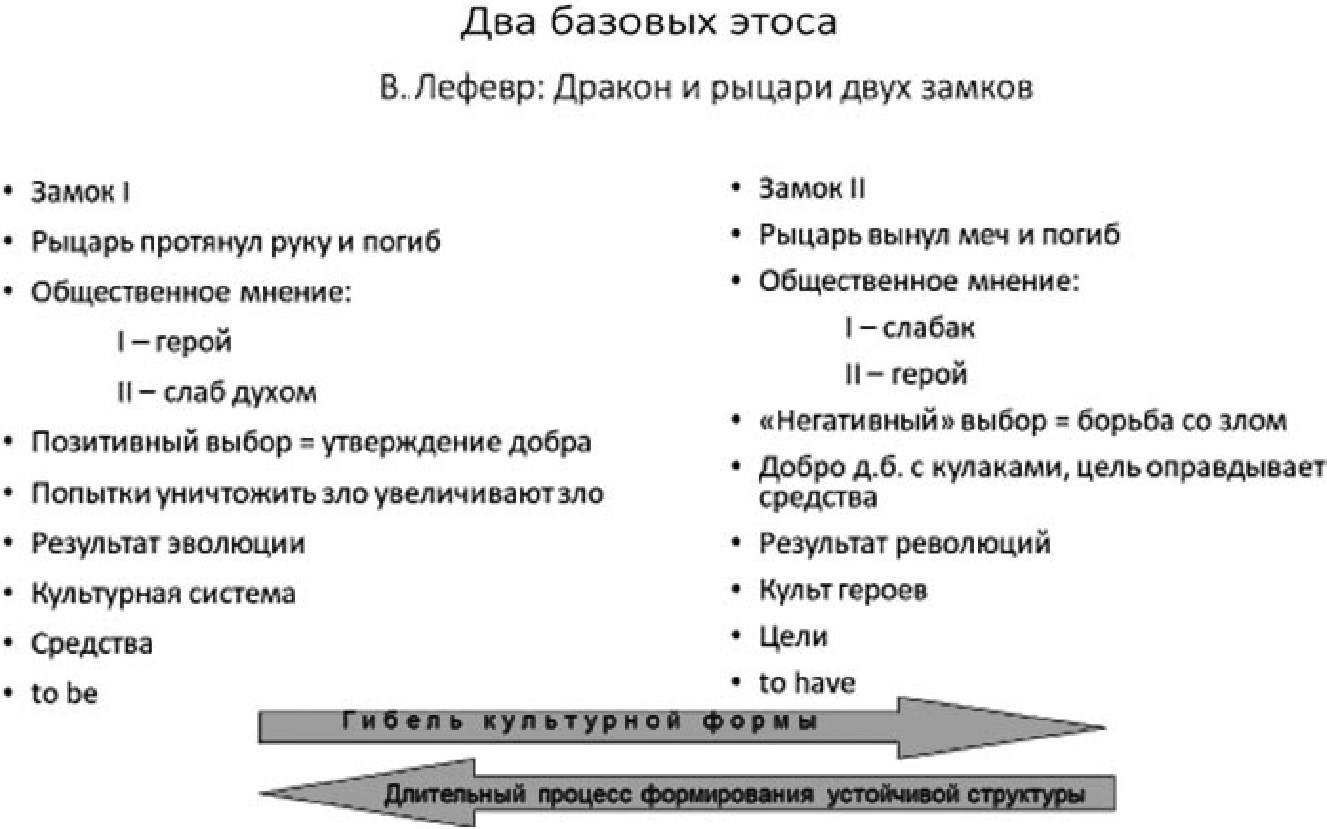

Предложенная «формула» позволяет оценивать и сами социальные этосы. В. Лефевром была предложена высокой степени обобщения концепция, в которой различаются два базовых этоса. Для пояснения их природы В. Лефевр предложил мысленный эксперимент в виде развернутого нарратива.

Представим два замка, находящихся в пределах видимости: находящиеся в одном замке имеют возможность наблюдать за происходящим вокруг другого замка. Допустим, что к первому замку приблизился огнедышащий дракон. Из ворот замка вышел вооруженный рыцарь и протянул дракону руку. Дракон дыхнул на него жаром и рыцарь погиб. Затем дракон приблизился ко второму замку, из ворот которого вышел другой рыцарь и выхватил меч, в готовности сразиться с драконом. Дракон дыхнул на него жаром и рыцарь погиб.

С позиции жителей первого замка, их рыцарь – герой, а рыцарь соседнего замка – слаб духом. В общественном мнении жителей второго замка – с точностью до наоборот – героем является их рыцарь, а воин из соседнего замка – слабак. Можно сказать, что этос первого замка ориентирован на утверждение добра, и всякие попытки уничтожить зло только увеличивают это зло. Согласно этосу второго замка, добро должно быть с кулаками, прогтивостоять и бороться со злом. Нетрудно предположить, что во втором замке складывается культ героев и подвигов, тогда как в первом замке главным оказывается «правильная жизнь». (см. Табл. 5.5.)

Табл. 5.5.

Во втором этосе акцент в оценках делается на цели, тогда как в первом – на средства. Перефразируя Э. Фромма, можно сказать, что первый этос разворачивается в модусе «быть» (to be, sein), а второй – в модусе «иметь» (to have, haben). Первый ориентирует социум на эволюционное развитие, второй – на революционное. Это не значит, что какой – то из этих двух этосов «лучше» или «хуже» – это принципиально различные критерии нравственных оценок. Причем, в зависимости от особенностей исторического развития в социуме могут происходить перемены, меняющие этические доминанты. Переход ото первого этоса ко второму обусловлен и сопряжен с разрушением, а то и гибелью культурной формы общества. Ярким примером является развитие российского общества вследствие катастрофических последствий Первой мировой войны. Тогда как развитие китайского общества последних десятилетий, взявшего за образец долговременные продуманные реформы в Сингапуре, показывают пример длительного процесса формирования устойчивой социальной системы.

Если исходить из горизонта длительного развития, стабилизации социума, то весь опыт ХХ столетия учит, что дорога в ад вымощена благими намерениями. Под лозунгами гуманизма, популистскими лозунгами «всеобщего счастья» пролито море крови. Главный урок «морали морали» прошлого столетия – судить не по целям, а по средствам. Все хотят добра, понимая его по – своему. Даже серийный убийца Чикатило считал, что он творит добро, очищая мир от «плохих женщин». Подсудны не цели, а используемые для их достижения средства. Эта итоговая для данного рассмотрения формула нравственной оценки приведена в Табл. 5.6.

Табл. 5.6.

«Формула» нравственности II

Судить не по целям, а по средствам

• Цели не судимы – все хотят добра.

• Судим путь к ним.

• Зло и добро различаются по обстоятельствам образа действия