5.2. Социальный контроль

Отклоняющееся поведение и социальный контроль. Подталкивание. Социально – культурные эмоции: честь, гордость, стыд. Культура личности и смех.

Отклоняющееся поведение и социальный контроль

На протяжении всей человеческой истории общество всегда стремилось и стремится устранить нежелательные отклонения в поведении от социальных норм и образцов. «Так нечестно», – говорят приятели со двора и отворачиваются от нарушившего неписаные правила «кодекса дворовой чести». Малыш по неловкости уронил чашку и мать наказывает его. А по достижении определенного возраста за некоторые поступки, нарушающие принятые нормы, приходится отвечать – имуществом или свободой.

В этой связи говорят о девиантном поведении или девиации (от слова deviatio, отклонение от назначенного пути) и социальном контроле за такими отклонениями. Речь идет о широкой шкале мер от традиционных методов семейного и школьного воспитания, убеждения до санкционированных правом мер наказания. Случались в истории и срывы в меры, связанные с жестоким насилием, даже массового характера: охота на ведьм, суды инквизиции, сталинский террор, борьба с инакомыслием в советское время.

Причин неадекватного поведения, нарушающего нормы не так много. Это может быть простое незнание норм, правил «как надо», которое часто сводится к «невоспитанности и необразованности» или просто попаданием в не знакомую культурную среду («культуршок»). Это может быть стремление привлечь внимание, эпатаж и провокация в широком диапазоне: от свойственной молодежи экстравагантности и «креативных ходов» рекламы, взламывающих стереотипы, провокативности перформансов современного искусства – до форм социальной патологической девиации, вплоть до преступлений. Возможна и неординарность личности – как в плане ее психосоматики, так в проявлении поведенческих установок, не понятных или даже раздражающих окружающих. И наконец, проявления творчества также не всегда вписываются в традиционные представления.

Следует только помнить о двух важных обстоятельствах. Во – первых, ключевым моментом в понимании девиации и выработки мер по отношению к ней являются представления о норме. В конце прошлого столетия, в СССР религиозность, предпринимательство и борьба за права человека считались социальными патологиями и активно преследовались вплоть до судебных мер или принудительного лечения. Представления о нормах соответствуют динамике общественного развития, следуют за ним и выражаются обычно в действующем законодательстве и общественной морали.

Во – вторых, отклонение от нормы может быть двояким: как положительным, так и отрицательным. Первый вид отклонений способствует развитию социальной системы и поэтому, в принципе, желателен для общества. Примером подобного отклонения является любое творчество – оно всегда связано с порождением чего – то нового, а значит – связано с преодолением (нарушением) сложившихся привычек, норм, традиций. Второй же вид отклонения, собственно девиация, способствует не развитию, а дезорганизации общественной жизни, разрушителен для общества. Недаром подобное отклоняющееся поведение иногда еще называют социальными патологиями – социальными болезнями.

Современникам не всегда удается четко и однозначно различать творчество и девиацию. Хорошо известно, что первоначально творческие прорывы в науке, искусстве, религии воспринимаются как преступления против общества, общественной морали, хулиганство, а то и душевная болезнь творцов. Тем не менее, имеется довольно четкий критерий распознавания девиации «от противного». Социальной патологией являются такие формы поведения, которые, если бы их придерживались все члены общества, привели бы к гибели этого общества. Типичными примерами девиантного поведения являются алкоголизм, наркомания, преступность. Нетрудно представить себе, что ожидало бы общество, в котором все были бы алкоголиками или преступниками.

Поэтому девиацией, а отнюдь не фактом личной биографии являются самоубийство (суицид), проституция, гомосексуализм. Деструктивность самоубийства очевидна, что же касается проституции и гомосексуализма, то они деструктивны, поскольку ведут к утрате обществом способности к воспроизводству, а значит – дальнейшего развития. Каковы причины этих отклонений? В известной степени можно говорить о биологической предрасположенности к девиации, связанных с наследственностью, особенностями психики, темперамента. Однако решающую роль играют все – таки социальные причины, такие, как социальное неравенство, неустроенность, невозможность полноценной самореализации. Поэтому девиантное поведение может рассматриваться и как симптом, сигнал, предупреждающий о неблагополучии в каких – то областях общественной жизни. Характерно, что в периоды, когда от общества требуется консолидация, общее напряжение сил по преодолению угрозы или опасности, например, во время войны или политического кризиса уровень социальной девиации обычно резко снижается.

Различные формы девиантного поведения тесно связаны, переплетаются друг с другом, дополняют друг друга. Факт, что алкоголизм, наркомания и токсикомания оказываются, как и проституция и, зачастую, гомосексуализм, тесно взаимосвязанными с преступностью. Девиантное поведение полностью неустранимо в любой культуре и в любом, в том числе, процветающем обществе. Если в обществе существуют нормы, то неизбежны будут и отклонения от них. Девиация во многом суть порождение динамики развития общества, в нем всегда будут неудачники, люди, выпадающие из «нормальной» социальной деятельности. Поэтому полностью, раз и навсегда устранить, отсечь негативную девиацию невозможно. Так же, как если у магнита отрезать, скажем, южный полюс, то в результате получатся два магнита с обоими полюсами, также и борьба с социальной девиацией отнюдь не сводится к радикальному ее искоренению, репрессиям и «социальной хирургии», а требует вдумчивого и комплексного подхода.

В самом общем виде можно говорить о двух основных формах социального регулирования поведения: правовом и моральном регулировании. В первом случае речь идет о регуляции, основанной на соблюдении принятых законов (гражданского, административного, трудового, уголовного и т. д. права). Правовое регулирование во многом унифицировано, внеличностно, жестко, его формы принуждения включают в себя насилие, вплоть до ограничения свободы и даже (за особо тяжкие и опасные для общества преступления) – смертную казнь. Моральное регулирование основано на традиции, личном примере, общественном мнении. Однако в обоих случаях речь идет о мерах поощрения и наказания, принуждения и убеждения.

Исторический опыт демонстрирует неэффективность репрессивных мер по отношению к социальной девиации. Более того, зарубежный и отечественный опыт второй половины ХХ – начале XXI столетий ставит сложную проблему «кризиса наказания», выражающуюся в росте преступности, несмотря на ужесточение законодательства, неэффективности системы осуществление наказаний (тюрем, колоний и т. п.).

Давно замеченный факт: в небольших поселках, жители которых лично друг друга знают, люди с большей терпимостью относятся к друг к другу, а возникающие конфликты чаще всего склонны решать между собой сами, без вмешательства и санкций извне. Да и сами – то формы социальной девиации в таких поселениях не носят обычно опасного характера, не выходят за рамки «чудачеств», безопасных для окружающих.

Чем сплоченнее общество, тем в большей степени характерна для него атмосфера взаимной ответственности и уважения чужой свободы, тем более гуманен в нем социальный контроль и тем в меньшей степени оно нуждается в жестких репрессивных мерах по регулированию отклоняющегося поведения. В таких сообществах главным регулятором социального поведения становится не столько право, сколько мораль и общественное мнение.

В разобщенном сообществе (например, в больших городах, где жители одного дома и даже подъезда плохо знают друг друга) создается среда, благоприятная как для опасных для окружающих девиаций, так и для восприятия их таковыми общественным мнением и, как следствие, надеждой на безличные реперессивные санкции. Поэтому самой действенной формой социального контроля является оздоровление общества, его консолидация, формирование в нем механизмов общественного самоуправления, создание условий полноценной самореализации.

Подталкивание

Все большее распространение получает технология «мягкого» контроля поведения, т. н. подталкивания, наджинга (от англ. «nudge» – слегка подталкивать локтем для привлечения внимания). Осмысление возможностей подталкивания первоначально велось на опыте экономического поведения потребителей. Обобщение такого опыта вылилось в разработку полноценной концепции, отмеченную Нобелевской премией в области экономики, присужденной Р. Талеру. Nudge – это любой аспект в процессе принятия решений, подталкивающий людей изменять свое поведение в заранее известном направлении, не ограничивая возможность альтернативного выбора, и не влияющий на их экономические стимулы. Речь идет не о нормативности, запретах каких – то действий, поступков, а об облегчении выбора и доступности благ. Например, классическим примером подталкивания является определенная выкладка товаров в магазине, облегчающая шоппинг. Показательно и то, что nudge направлен не на мышление и сознание, а непосредственно на поведение, «поверх» сознательной рефлексии. Методики подталкивания строятся с учетом того, что мышление людей не является полностью рациональным. Существуют различные психологические факторы и когнитивные ограничения, влияющие на выбор каждого человека, поведенческие установки.

В настоящее время применение надж – технологий маркетинга вышло далеко за рамки коммерции и широко применяется в госуправлении, публичной политике, культурных индустриях. Так, помимо использования их уже существующими структурами, создаются специальные службы и подразделения. Первая такая специализированная государственная служба была создана в Соединенном Королевстве в 2010 году под названием Группа по применению поведенческих методов (англ. – Behavioural Insights Team, BIT). Ее опыт затем стал активно внедряться в государственном управлении Германии, Дании, Италии, Канады, Сингапура, США, Франции, Швеции и других стран. На сегодняшний день около 150 стран используют подобные технологии, более чем в 20 странах созданы подразделения по поведенческому регулированию – как на базе государственных структур, так и в качестве консультативных общественных организаций. В настоящее время обсуждается создание координационной структуры составе аппарата Правительства РФ, ответственной за внедрение инструментов поведенческого регулирования в России.

Широкому распространению технологий подталкивания является накопление данных о каждой личности в социальных сетях, электронных медиа, сервисных службах. Эти данные (Big Data) позволяют строить профили различных групп и также индивидов, используемые в кластеризации коммерческого маркетинга, политических технологиях, включая избирательные, проведение референдумов.

Социально – культурные эмоции: честь, гордость, стыд

Социально–культурное регулирование осуществляется не только с помощью права, морали, маркетинговых технологий, но и еще более «мягкими» средствами – через эмоциональную сферу. Ряд эмоций имеет принципиально социально – культурную природу. Например, честь и связанное с нею переживание гордости коренятся в признании соответствия личности социальным нормам определенной культуры, к которой личность себя относит. (См. Табл. 5.1.)

Табл. 5.1.

Гордость, достинство и честь

• Гордость = высокая самооценка

(ср. гордыня, самодовольство, высокомерие)

= переживание радости собственной успешности,

наличия качеств, позволяющих справиться с проблемами

• Достоинство = радость переживания соответствия нормам (представлениям о допустимом и недопустимом).

• Честь = практика соответствия требованиям к поведению группы (субкультуры, клана, этноса, сословия)

Условие: наличие разделяемых норм

Роль и формирование : самосознание (identity) принадлежности социуму, его культуре

NB: В религии – смирение, скромность, умаление гордости, самости Я

Стыд же – переживание собственного несоответствия таким нормам и образцам. Оступиться, перейти черту стыда – навлечь позор и одновременно – лишиться чести. Стыд суть сокровенное личности, то, что нежелательно открывать публичному обозрению (позору). Чем более нравственно развита личность, чем глубже и шире поле ее стыда. В этом плане стыд есть эмоциональное проявление совести, которая сама суть эмоциональное переживание личностью своей ответственности.

Стыд – феномен столь же загадочный, как и смех. Как и смех, он присущ только человеку. Смех, ставящий человека в позицию вне мира – как отблеск тайны, неизвестный самому миру, но ведомый человеку. Стыд – как догадка о присутствии чего – то высшего, чем он сам. И то и другое, и смех и стыд – суть проявления сугубо человеческого измерения бытия, человеческого бы т и я – под – в з гл я дом .

Действительно, стыд – одно из качеств, существенно отличающих человека от животного. Согласно В. Соловьеву человек есть животное, стыдящееся своей животности. В определенном смысле от стыда производна сама личность индивида, в нем проявляется его личность. Границы личности совпадают с границами стыда – личность там и тогда, где и когда ей может быть стыдно. Человеку стыдно тогда, когда ему есть что скрывать, то, за что он ответственен, то, что есть его вина. Именно стыд оказывается «хранителем личности». Стыд суть сокровенное, скрытое, сакральное (буквально – святое) личности, то, что нежелательно открывать публичному обозрению (позору). Поэтому стыд вполне правомерно рассматривать как проявление святости в личности.

Чем более нравственно развита личность, чем глубже осознано ею свое не – алиби – в – бытии, тем больше поле ее стыда. В этом плане стыд есть эмоциональное проявление совести. В этой связи стоит обратить внимание на некоторую абсурдность выражения «чистая совесть». В нем не больше смысла, чем в словосочетаниях типа «круглый квадрат», «железная деревяшка». Совесть по определению не может быть чистой. Она потому и совесть, что не чиста. Чистая же совесть – это отсутствие совести. Если человек говорит – моя совесть чиста, значит он уходит от ответственности, отказывается от нее и от себя. Моя совесть чиста (=мне не стыдно) – то же самое, что меня здесь нет.

Стыд соотносителен не только с совестью, но и с жалостью. Стыдно то, что безжалостно, а значит – внеличностно и несвободно. А жалко то, что стыдится (личность, свободная индивидуальность). В этой связи В. Соловьевым был даже по – новому (и очень по – русски) сформулирован категорический императив нравственности: в негативном выражении и в позитивном. В негативном выражении это – не делай другому ничего такого, чего себе не хочешь от других. Иначе говоря, никого не обижай, будь справедлив. В позитивном – делай то, чего сам бы хотел от других. Иначе говоря, – помогай и будь милосердным. В негативном выражении соловьевский императив апеллирует к стыду, в позитивном – к жалости.

Нравственно неоднозначна и проблема чести. Так, христианский идеал святости не знает чести. Как безнравственные отвергаются христианством такие способы «защиты чести», как дуэль или самоубийство. Дуэлянты и самоубийцы – настоящие «невольники чести». Показательны в этом плане знаменитые и трагические дуэли – пушкинская и лермонтовская, оборвавшие жизнь великих русских поэтов. В этом невольничестве дуэлянтам подобны и самоубийцы. К суициду – самоуничтожению – приходят не те, кто не хочет жить, а те, кто хочет жить слишком. Люди с завышенными претензиями к жизни и амбициями, те, которые никак не могут привести к общему знаменателю свои стремления и возможности, свои «хочу» и «могу». Всякая честь кастова и корпоративна – в том смысле, что связана с нормами вполне конкретной общности, группы, субкультуры. Есть офицерская честь, мужская честь, профессиональная честь – и у каждой профессия своя. Нет чести вообще, всегда есть какая – то конкретная честь. Честь и стыд испытываются перед кем – то, а перед кем – то и нет. Дворянская честь – это нравственное поведение с дворянами и перед ними, но не перед смердами. Обесчестить холопку – не стыдно, соблазнение же дворянки недопустимо – чревато утратой чести. То же касается и рыцарской чести, и профессиональной.

Г. Адамович обратил внимание на то, что идея чести – не христианская, а какая – то римская, «от всяческих римских Муциев Фабрициусов, которые вместе с конем и, конечно, в полном вооружении бросались со скалы, если были «обесчещены». Дело, наверное, все – таки не в Риме – он лишь дал классические образцы того, что значит честь и как ее блюсти. Но то, что христианского в этом мало – это точно. Святой не знает чести, он сокрыт для нее, сокровенен, бежит ее. Честь – от мира сего и его суеты. Как безнравственные отвергались и отвергаются христианством покушения на убийства – а таковыми являются дуэли: речь идет не об убийстве врага в невменяемом состоянии битвы, существенно снимающем с человека ответственность, а о сознательном намерении убийства именно этого человека. Столь же безнравственны и самоубийцы – их даже запрещалось хоронить на общем кладбище общины – в лучшем случае – за оградой, без обрядов и без креста на могиле.

И дуэлянт, и самоубийца, и прочие невольники чести мало чем отличаются от ревнителя чести, описанного Г. Адамовичем – «седоусый, грозноокий орел – полковник, который, не моргнув, подсовывает своему набедокурившему сыну револьвер: «Иди, застрелись. Это твой последний долг». И потом гордо и страдальчески, с облегченной совестью, смотрит «прямо в глаза» обществу, которое почтительно восхищено. «Долг превыше всего», «честь превыше всего», «надо» – это диктат man, жертвы которому и приносят дуэлянты и самоубийцы.

Показательны в этом плане самые знаменитые и трагические дуэли – пушкинская и лермонтовская, оборвавшие жизнь великих русских поэтов. О них многое написано и сказано. Остановлюсь на главном в данном контексте. Многими биографами поэтов отмечалась глубокая неслучайность дуэлей, поэты как бы искали собственную смерть. Трагический исход их рискованных игр с судьбою был как бы запрограммирован всем предыдущим сюжетом жизни, искавшей и находившей свое непреложное завершение.

Особенно явно это заметно в истории последней пушкинской дуэли. Поэт в последние месяцы жизни метался как загнанный зверь в сужающейся клетке. Безденежье, угроза краха «Современника», любимого его детища, дурацкое положение при дворе, статус мужа при молодой, хорошенькой, пользующейся успехом жене, двусмысленные отношения с царем. Надо было рубить этот узел проблем и противоречий. Граница чести и стыда ходила ходуном. И Пушкин перешагнул эту границу. Принял решительное решение убить другого. Это был конец.

То же самое и Лермонтов. Как и любые другие дуэлянты, великие русские поэты стремились решить свои проблемы путем убийства другого – в этом они ничуть не лучше своих противников. «Погиб поэт – невольник чести…» Именно невольник, именно чести, а значит не мог не погибнуть. Man – овский молох чести требует жертв.

Показательно поведение секундантов лермонтовской дуэли с Мартыновым: Глебова и Васильчикова. Лермонтов говорил Васильчикову о готовности примирения с Мартыновым, что потом подтверждала и сама Эмилия Шан – Гирей (Верзилина), бывшая поводом дуэли. Но секунданты молчали, в силу «некоторой светской щекотливости», вынуждавшей их желать, чтобы дуэль не только состоялась, но и не оказалась «пустою» – вроде дуэли Лермонтова с Барантом, кончившейся царапиной и рассмешившей петербургский свет и военных на Кавказе, в итоге чего тень комического легла и на секундантов той дуэли. Память об этой дуэли, состоявшейся за год до последней, еще сохранилась, и секунданты желали большей серьезности. Получилось же все гораздо серьезней – тягостно и страшно. Господа секунданты также явно перешли границы, став решительными – за – других невольниками чести.

Подобны в этом невольничестве дуэлянтам и самоубийцы. Те же самозванные насильники, только направленность их насилия различна. Первые ради самоутверждения собственной чести готовы убить другого, вторые же – самих себя. Различия между ними такие же, как и между садистом и мазохистом соответственно. Но природа едина, так же как и итог.

К суициду – самоуничтожению – приходят не те, кто не хочет жить, а те, кто хочет жить слишком. Люди с завышенными претензиями к жизни и амбициями, те, кто никак не могут привести к общему знаменателю свои стремления и возможности, интенции и потенции, «хочу – не хочу» и «могу». Отмечаются даже волны суицида, совпадающие со смысложизненными кризисами человека, имеются даже суицидо – опасные зоны и этапы жизненного пути. Первый суицидный возраст – это подростки, не знающие, куда и как себя применить, объективно – никто, но видящие себя всем. Сорокалетние, которых не устраивает достигнутое и перспектива оставаться с ним до конца жизни. И в старости – не смирившиеся с прожитой жизнью и ее итогами. Во всех трех случаях отрицание реального бытия происходит с позиций желаемого должного. Суицид – от гордыни, несмирения, неукорененности сердцем в бытии, от лишенной стыда погони за честью, от завышенного самоуважения. «Самоуважение у Вас, товарищ N., прямо – таки необыкновенное!» Кстати, о товарищах. Статистика конца 1980 – х годов убедительно показала, что на первые места в мире по суициду резко вышли страны «социалистического лагеря» – Венгрия, ГДР, СССР – до 43—48 доведенных до конца суицидов на каждые 100 тыс. человек населения. 100 – тысячный стадион и почти пятьдесят человек с него выносят. И с большим отрывом от бывших классически суицидных стран – Австрии и Японии, ушедших во второй – третий десяток. Можно много говорить об идеологии и политике, о воспитании, его эффективности, но суицид – самый верный барометр нравственной атмосферы общества, и статистика его – неоспоримо достоверная – имеется объективный результат. Поэтому наличие, а тем более рост, суицида – свидетельство расхождения в обществе, ножниц между провозглашаемым желаемым и реальным, между культивируемыми притязаниями и реальными возможностями. Грядущий на переломе 80—90 – х годов крах «реального социализма» был достоверно диагностирован той статистикой.

Все – таки, однако, уйти из собственной жизни по своей воле человек не вправе. Это не человеческого ума дело. Не по своей воле человек попал в этот мир – не ему и решать, когда и где его покинуть. Этим человек и отличается от капп из повести Акутагавы Рюноске. Там перед самыми родами потенциальный отец приникал к лону жены, вопрошал нарождающегося каппу, хочет ли он появиться на свет. Тот в ответ подробно расспрашивал о семье, в которой он должен родиться, и прочих интересующих его вещах и уже потом решал. Если он отказывался, живот роженицы опадал – тем история и кончалась.

Но самоубийцы не похожи даже на серьезных и ответственных капп. Как и дуэлянты, они напоминают маленького ребенка, который, будучи обиженным, лелеет в мечтах картину собственной смерти. Он с растравляющим душу удовольствием представляет, как любящие его родители (в том – то, что любят, он уверен!) будут страдать (в этом он тоже уверен – ведь любят же, иначе и страдать не будут) и раскаиваться, какого они потеряли замечательного ребенка. Типичное самозванство и типичная мотивация подросткового суицида, и не только подросткового. Что лишний раз подчеркивает самозванческий характер нравственного импульса суицида. Как и дуэль, он – невольничество погони за призраком чести, попытка присвоить и утвердить неприсвояемое, самой личности не принадлежащее. Потому и кончаются они насилием и смертью, ничтоженьем бытия, но не его утверждением.

Борцы за собственную честь и достоинство всегда сомнительны. Не человеческое это дело, точнее – не самой личности, а других. Иначе – самозванство: сам себе присвоил звание.

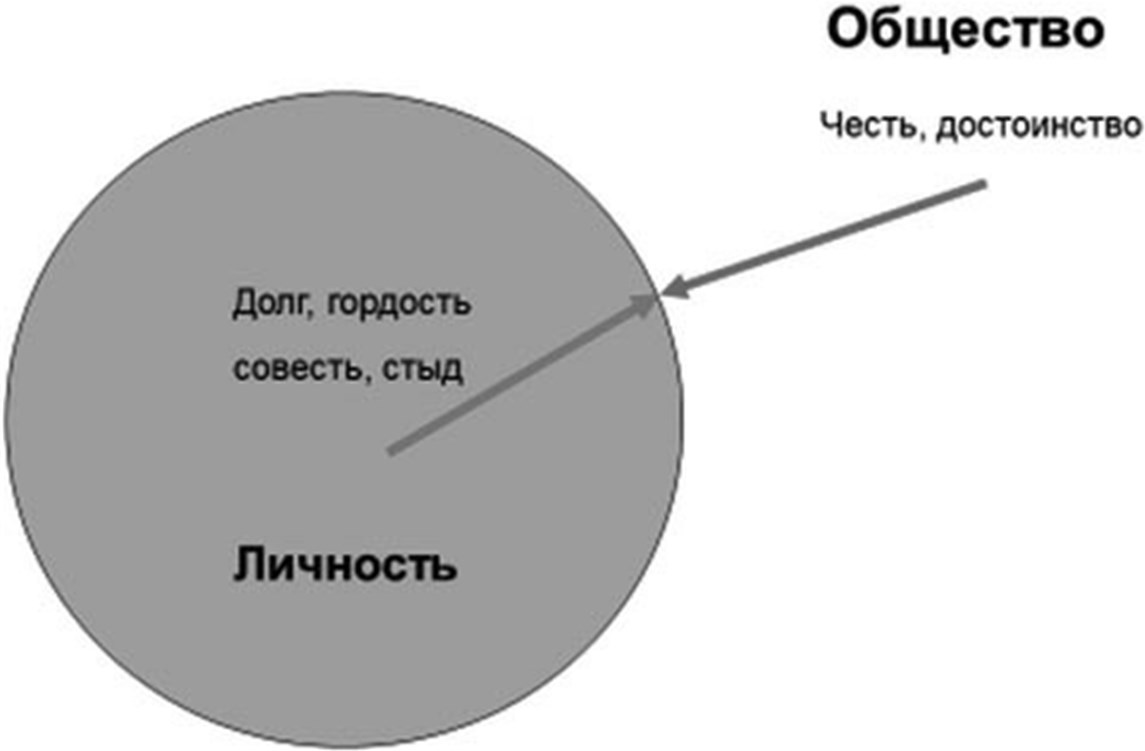

Если честь и достоинство – суть внешние оценки личности, то гордость и стыд, как и совесть – эмоции, выражающие ее самооценки относительно разделяемых ею норм (См. Рис. 5.1.).

Честолюбие одной природы с несвободой. Недаром представления о чести наиболее ярко проявляются в сферах не свободных: армии, местах лишения свободы, когда человек вынужден выполнять не свои решения и не свою волю. Иерархия подчинения, вышестоящий отдал приказ нижестоящему – тот повторил его, как свидетельство понимания, и пошел выполнять. В таких сферах обязательны чины, знаки отличия, знаки поощрения, униформы, привилегии, медали, ордена, значки, чтобы было видно – кому какая честь положена. Другое – в сферах научного и художественного творчества. Здесь человек занят деятельностью не по долгу, а по призванию. Для человека значима сама возможность заниматься любимым делом, а не возможные награды и чины. Серьезный художник, ученый, любая творческая личность, мастер творят не ради чинов и наград, знаков отличия, которые даже противопоказаны творчеству, сводя все к погоне за честью, т. е. тщеславию и честолюбию.

Рис. 5.1. Соотношение социальных оценок и самооценок личности в социально – культурных эмоциях

Границы чести суть границы стыда – место, где они соприкасаются, есть границы личности. Честь – внешнее социальное признание определенных качеств личности, определенность ее бытия – под – взглядом. Стыд – внутреннее осознание и переживание собственной определенности в бытии – под – взглядом. Стыд – «спроецированный личностью внутрь собственного бытия взгляд «другого», взгляд извне». Прав был Вячеслав Иванов, говоривший, что «личности хранитель – стыд». Оступиться, перейти черту стыда – навлечь позор и одновременно – лишиться чести. По ту сторону стыда, вступая в пределы чести, человек присваивает себе право судить о ней, честь превращается в горделивое сознание собственной определенности и ценности, принадлежности личности к чему – то, недоступному всем, к тому, что не так, как у всех, а из ряда вон, исключительно. Тем самым теряется и стыд, превращаясь в бесстыдную боязнь потерять это ценное, которому он причастен и от которого хочет представительствовать в жизни. Человек становится самозванцем, утрачивает себя. Только тот, кто не стыдится себя самого, может считать себя сверхчеловеком. До тех пор, утверждал Ф. Ницше от имени гиперборейцев – сверхчеловеков, «пока вы хоть сколько – нибудь стыдитесь самих себя, вы все еще не принадлежите к нам».

Культура личности и смех

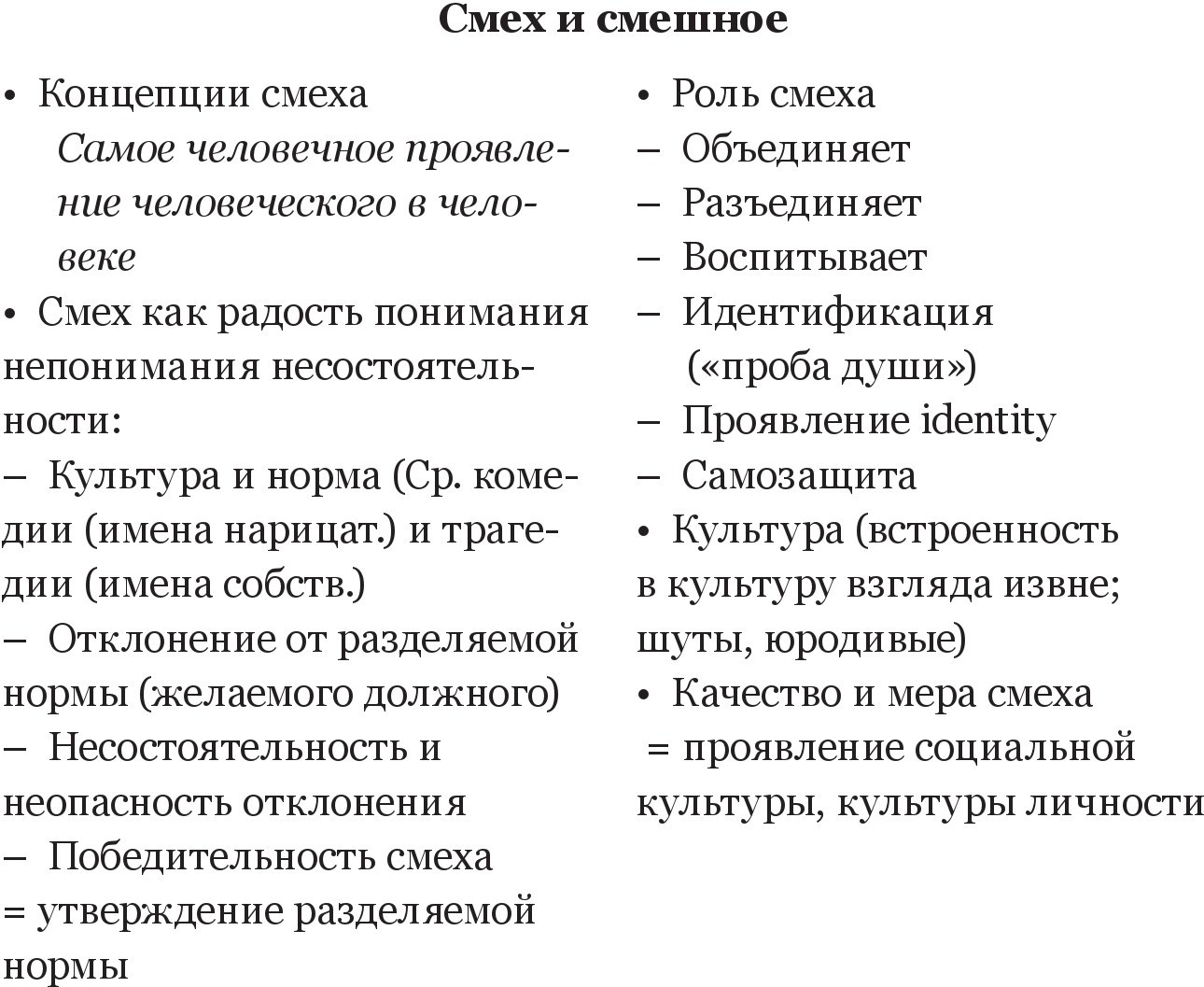

Еще боле ярко соотнесенность личности с культурой проявляется в такой простой и каждодневной эмоции, как смех. Люди смеются много и с удовольствием – над своими удачами и неудачами, над произведениями искусства и бытовыми ситуациями. Практически во всех сферах жизни находится место улыбке, шутке, смеху, иронии. Политики, ораторы и преподаватели сознательно прибегают к шуткам и остротам, ценимым слушателями. Долгую историю имеет развитие специальных жанров в различных видах искусства: комедия, цирк, карикатура…

Столь же обширно и множество концепций смешного. Столь же обширно и множество концепций смешного. Среди них и абстрактно – философские построения и эмпирические обобщения. Сущность и специфику смешного видят в противоположности трагическому (Аристотель, романтики), в противоречии формы и содержания, цели и средства (Гегель), в обнаружении несоответствия реальности представлениям о ней, несоответствия видимого и мыслимого (А. Шопенгауэр), в проявлении духовности (А.И. Герцен), в утрате совести (А. Бергсон), и т. д. и т. д. Глубокую разработку получило изучение психологии и нейрофизиологии смеха, чувства юмора и остроумия. Говорят о добром и злом смехе, о сатире и юморе, о гуманности смеха и о его бессовестности. Однако все эти различные теории и концепции смешного (очевидно, в силу различия преследуемых целей), не покрывают всей совокупности проявлений смешного, противопоставляют друг другу его разновидности (смех «добрый», «насмешливый», «высокий», «низкий» и т. п.), не выявляя общего в них. В результате, до сих пор остается необъясненной общая природа смешного, его роль в социализации и самосознании личности, регуляции осмысления и поведения – то есть именно в том плане, который столь важен для понимания феномена самозванства. Даже обстоятельные и глубокие исследования смеховой культуры, осуществленные М.М. Бахтиным, Д.С. Лихачевым, А.М. Панченко, В. Тэрнером, оставляют без внимания сам социально – культурный механизм возникновения и реализации смешного личностью, рассматривая лишь отдельные социальные функции смеха.

Если попытаться выявить то общее, что определяет феномен смешного в различных его проявлениях, и постараться выстроить систему условий, порождающих его, то в глаза бросается, что смех – явление исключительно человеческое. На эту его особенность издавна обращали внимание многие исследователи: только человек смеется и только из – за чего – нибудь человеческого. Страх, отчаяние, радость и другие эмоциональные проявления внутренней жизни имеют место и в животном мире. Смеется же только человек. Это обстоятельство наводит на мысль, что природа смеха определяется тем, что выделяет человека из животного мира, а именно – его социальной сущностью. Это означает, что факторы смешного заложены не столько в психофизиологии, сколько в социально – культурной природе личности.

С другой стороны, смеется человек, в конечном счете, над человеческим же. «Пейзаж, – писал французский философ А. Бергсон, – может быть красив, привлекателен, великолепен, невзрачен или отвратителен, но он никогда не будет смешным». Это же относится и к животным, которые сами по себе так же не смешны. Ужимки обезьяны, выпученные глаза лягушки, малоподвижность бегемота, трусливость зайца, хозяйственность ежа смешны не в своем естестве, а как аналоги и напоминание человеческих черт. Сходство черт с человеком может усиливаться дрессировкой и одеванием животных, лежащими в основе комизма народного балагана и цирковых номеров.

Если смех определяется сущностью человека как существа социального, то первое условие комизма и вызываемого им смеха состоит в том, что у смеющегося имеются некоторые представления о должном, моральном, правильном. Там, где смеется один, другому может быть не до смеха. То, что смешно для компании хулиганствующих подростков, отнюдь не смешно для окружающих. Шутки немцев, с точки зрения француза или англичанина, грубы и тяжелы, тогда как шутки последних для немцев недостаточно «крепки». Каждый народ, каждая эпоха, каждая социальная группа обладают своим чувством юмора, иногда непонятного для других эпох, народов и групп.

Однако просто знания нормы для возникновения смеха недостаточно. Необходимо также наличие отклонения от должного, несоответствие ему. Противоречие должного и конкретной ситуации – основная почва, центральный нерв смешного. Совершенство и гармония смеха не вызывают. Смех вызывает несовершенство, дисгармония, отклонение от общепринятой в данной культуре нормы. Поэтому смешное всегда легко узнаваемо, типично.

Если смешное вызывается к жизни и определяется социально – культурным нормированием, то оно должно быть легко узнаваемым, в сопоставлении с типическим, массовидным, родовым. Индивидуальное, случайное может стать смешным лишь в контексте общего, закономерного. Именно в типической узнаваемости состоит отличие комического от трагического. Трагическое возникает всегда как драма личности, ярких индивидуальностей, исключительных характеров (Эдип, Гамлет, Борис Годунов, Наполеон и т. д.). Комическое же выражает драму среднего, массовидного человека. Герои трагедии дают зачастую свое имя названию художественного произведения. Герои комедии – не столько личности, сколько общие типы: скупой, лжец, мизантроп, лицемер, ябеда и т. д. Даже имена героев комедии – как отрицательных, так и положительных – часто носят собирательно – типологизирующий характер: от Репетилова, Скотинина и Хлестакова до Свободина, Русакова и Доброва. Трагическая личность дается в ее внутреннем развитии. Комическая личность статична, предстает как характер во внешних его проявлениях. Более того, в комедии зачастую абсолютизируется и гипертрофируется какая – то одна черта характера, в результате чего личность становится подобной маске. Не случайно именно маски commedia dell'arte (Арлекино, Труффальдино, Коломбина и т. д.) до сих пор служат парадигмой персонажей комедии.

Комичен всегда безликий, не индивидуально – личностный, родовой man. Этот же man – только внутренний – и смеется. Смеющийся ведь всегда с кем – то. Серьезный человек одинок. Как бы ни стремился он заинтересовать своими мыслями и взглядами других, он обречен на позицию «сообщающего», чьи аргументы могут быть приняты, а могут и нет. Смеющийся же – изначально, онтологически, если не метафизически – не одинок. Он всегда «с другими», сопричастен некоторому нормативно – ценностному единству, «мы», разделяемому им. Схематизированная, обобщенная до родовых признаков комическая личность подчеркивает связь смешного с социальным нормированием, представлениями о типичном на уровне здравого смысла, житейской мудрости.

Остановимся. На обусловленность смешного состоянием желаемого должного (идеала) и несоответствия ему, несостоятельности – указывали многие. Э. Геккер говорил об участии в смехе «нравственного чувства», К. Фишер – «органа благоговения». Но из этого делались диаметрально противоположные выводы. Так, источники смешного могут отождествляться с добродушием, беззлобием, душевной мягкостью. В этой связи С. Ликок, например, полагал, что добрый смех – единственно возможен и морально оправдан. Другая крайность, очень существенная в контексте проблемы самозванства – нравственная негативность смеха, его отрицающая сила. В этой связи иногда комизм, сатиру и юмор, несущие в себе нравственные идеалы, противопоставляют простому остроумию и острословию, лишенным якобы нравственной позиции. А то и просто отрицают нравственность смеха.

Согласно Гете, например, только тот, кто не имеет совести и ответственности, может быть юмористом. Гегель рассматривал смех как проявление «бессердечного» в духовной жизни человека. А. Бергсон сравнивал смех с «мгновенной анестезией души». Мимика смеха пластически совпадает с гримасой плача, (смех и сопровождается слезами), с оскалом злобной агрессии. Не случайно З. Фрейд выводил природу смеха из агрессивных прорывов подсознательного в сферу сознания.

В.В. Розанов, например, отвергая искусство Н.В. Гоголя и его нравственную позицию, отвергал и смех. Он видел в смехе лишь обличение, издевательство, «сатиру». Он полагал, что «смеяться – вообще недостойная вещь, что смех есть низшая категория человеческой души и что «сатира» от ада и преисподней, и пока мы не пошли в него и живем на земле… сатира вообще недостойна нашего существования и нашего ума». Для В.В. Розанова смех – составная часть нигилизма.

Только отклонением объекта смеха от нормы «пусковой механизм» смешного не объяснишь. Порок, преступление – тоже отклонения от нормы. Болезнь, стихийное бедствие, крушение великих и героических начинаний – тоже выражают слабость и несостоятельность, однако все они смеха отнюдь не вызывают. Смех – эмоция положительная, связанная с радостью понимания. В ситуации, когда для решения проблемы, с которой он столкнулся, знаний и опыта недостаточно, человек испытывает отрицательные эмоции неуверенности, страха, отчаяния. Очевидно, что с этой точки зрения смех – это естественная эмоция человека, который понял суть того, что происходит.

Именно игра с пониманием, столкновение «знания до» и «знания после» вызывает и стимулирует смех. Привычное предстает в необычном, новом свете, важное оказывается неважным, а незначительное – существенным и решающим. Способность видеть смешное в привычном, чувство юмора и остроумие – обычно верное свидетельство глубокого понимания ситуации. Как говорил В.Б. Шкловский в одном из своих последних интервью, смех это радость понимания чьего – то непонимания, включая и собственное предшествующее непонимание, «с человеком что – то происходит, а он не понимает». Эту же мысль проводил еще Гегель, согласно которому главнейшее свойство комического персонажа – его несокрушимое доверие к самому себе. Иначе говоря, смешное – это не просто радость понимания, а радость понимания непонимания, обнаружения чьей – то (возможно – собственной) несостоятельности, ее посрамление.

Другими словами, смешно то, что понятно и не опасно. Даже смех от щекотки возможен только при условии, что вы убеждены в добром отношении к вам щекочущего. В любом другом случае, тем более – при опасности, щекотка будет восприниматься только как неприятное раздражение нервных окончаний. Такова же природа и так называемого жизнерадостного смеха: если у человека нет забот и все в жизни складывается удачно, он счастлив и потому беззаботно смеется.

Смеясь, мы смотрим на объект нашего смеха с позиций нравственного превосходства. Осознав, поняв ограниченность своих или чужих представлений, человек, смеясь, раздвигает свои горизонты осмысления и понимания. Формула Вольтера: «Что сделалось смешным, уже не может быть опасным!» – верна и в обратном прочтении: «Смешное – это то, что не опасно!». Горилла или медведь, встреченные на воле, вызовут скорее страх – смешны же они в клетке зоопарка или на арене цирка, в ситуации безопасной для зрителей. Смешны несостоятельные претензии: ложь, явно или неявно разоблачаемая, наказуемые скупость, лень, глупость и другие человеческие пороки.

Поэтому смех – не просто реакция на отклонение от нормы: это всегда реакция превосходства, нравственного удовлетворения, вызванного торжеством нравственного идеала того общего «мы», к которому мы причисляем себя. Смех, особенно в трудные минуты, показывает большой запас силы, он есть не только признак силы, но и сама сила, признак победы. Хорошо смеется тот, кто смеется последним – потому что он – победитель.

Эта сторона нормативно – ценностной природы смешного объясняет его роль в некоторых философских учениях Востока, например, в даосизме и чань(дзен) – буддизме, которым свойственно стремление ничего не принимать всерьез. В его основе стремление каждое мгновение становиться таким, каким еще не бывало. В таком же стремлении, очевидно, и объяснение целого ряда явлений «молодежных субкультур», повышенно ироничных и смеховых, что обусловлено именно стремлением выделиться из привычного, обыденного мира, быть «непонятным» для него, странным.

Смех проистекает из осознания несостоятельности сложившегося осмысления действительности, его ограниченности. Он как бы указывает на провал в рациональном знании о мире, которое оказывается псевдорациональным. Сам мир предстает не привычно понятным, а другим. Поэтому смеяться – значит испытывать «границы своей жизненности», ходить по краю провалов разумно осмысленного. Это обстоятельство подчеркивается теорией и практикой даосизма и чань – буддизма, в которых смех есть ситуация ограничения жизни смертью, когда последняя как бы врывается в привычный уклад жизни, нарушая и отрицая его. Буквально реализуется этот принцип и в эстетике «черного юмора».

Так или иначе, но осознав, поняв ограниченность своих или чужих представлений, человек, смеясь, раздвигает свои горизонты осмысления и понимания.

Несостоятельность и посрамление могут проявляться сами по себе, но могут быть и спровоцированы. Последнее имеет место при одурачивании – приеме не только фольклорном, но и нашедшим свое место в эстетике комизма: комедия, плутовской роман и т. д. Одурачивание и обман комичны, однако, далеко не всегда. Они не должны быть серьезны и приводить к трагическим последствиям. Кроме того, они должны быть выявлены, разоблачены. Невыявленная ложь не смешна. Смешна та ложь, которая разоблачена. Ложь Хлестакова, Ноздрева смешна своей явной нелепостью, несмотря на то, что она не всегда разоблачается перед ее слушателями – персонажами, комизм этой страны явен для читателя или зрителя, так же как и комизм одураченных. Более того, смешны именно не столько плуты, сколько обманутые ими. Мы сочувствуем Иванушке – дурачку, Фигаро, Труффальдино, Лассарильо, Остапу Бендеру, Швейку, Чарли в силу их торжества над человеческими слабостями.

Причем «порог смешного» может быть опущен: в военные годы вызывают смех жестокие карикатуры на врага, лубочные картины его уничтожения и прочее, в мирное время вовсе не смешное. Порог смешного может быть и повышен. Пьер Безухов смеется над своим пленением: «Мою бессмертную душу в плен взять?!!». В лицо своим мучителям смеялся Ян Гус. В этих случаях смех – торжество человека, его идеалов над «всесильным» врагом, лишающим его жизни. Это не просто стремление «посмеяться последним». Такой смех доступен лишь человеку, глубоко уверенному в конечной победе своего дела, за которое можно пойти и на смерть.

Поэтому смех может быть даже средством самовоспитания. Сам механизм порождения смешного позволяет как бы «взять самого себя за волосы» и поставить «над» ситуацией, приносящей огорчения. Психологи считают полезным попробовать рассмеяться в трудной ситуации. Люди с улыбкой, чувством юмора, обладают особой привлекательностью.

Способность смеяться не только важный показатель душевного здоровья, но и эффективное средство его достижения. Смех одновременно утверждает одни ценности и ниспровергает другие, сплачивает смеющихся и отделяет их от осмеиваемого. Никакая «серьезная» форма общения не может столь быстро сплотить людей, как общий смех.

Поэтому он – средство социально – культурного нормирования и воспитания. Причем – средство не только эффективное, но и гуманное, апеллирующее к самосознанию личности и приводящее это самосознание в действие. Более того, смех может быть направлен и на самого смеющегося – смеяться над самим собой не только не странно, но и весьма полезно.

Сам механизм смеха, иногда помимо воли смеющегося, проявляет его культуру, уровень интеллектуального и нравственного развития. Об этом очень точно писал в «Подростке» Ф.М. Достоевский: «Смехом иной человек себя совсем выдает, и вы вдруг узнаете его подноготную… Веселость человека, это самая выдающая человека черта, с ногами и руками. Иной характер долго не раскусите, а рассмеется человек… и весь характер его вдруг окажется как на ладони… Если захотите рассмотреть человека, то вникайте не в то, как он молчит, или как он говорит, или как он плачет, или даже как он волнуется благородными идеалами, а вы смотрите его лучше, когда он смеется… смех есть самая верная проба души».

Таким образом, смех оказывается механизмом социализации и индивидуализации личности. Разрушая, осмеивая некоторую культуру, смех утверждает другую, более развитую. Сам факт осмеивания ставит смеющегося в позицию нравственного и интеллектуального превосходства. Остроумие предполагает именно «острый ум», улавливающий тонкие противоречия и недостатки, обычному уму не открывающиеся. Фольклорный Дурак, шут, юродивый предполагаются мудрецами, судящими реальный мир с позиции мира более справедливого, обычным людям недоступного, не от мира сего.

В этой связи можно и нужно говорить о мере и качестве смеха.

Важна и мера смеха. Как трудно себе представить воспитанного человека «ржущим», так же трудно и представить его без улыбки, без легкой иронии к самому себе. Чем менее воспитан человек, тем в большей степени он не в состоянии посмеяться над собой, предпочитая осмеивать других. Личность трагична, комичен и смеется безличный man. Поэтому осмеянию могут подвергаться некие качества, поступки, но не сама личность. Глумливый смех потому и безнравственнен, что в нем высмеивается собственно личность, ее неповторимость. Это как нельзя говорить человеку, особенно ребенку, что он плохой. Он мог плохо сделать, плохо поступить. Это оставляет шанс на исправление, на сохранение лиц и демонстрирует некую степень доброжелательность к человеку. Глумливый смех – вычеркивает человека из круга достойных.

Сам по себе смех не добр и не зол. Качество его зависит от личности: добрый человек смеется добрым смехом, а злой – злым, умный смеется по – умному, а глупый – глупо. Как нет границ развитию культуры, человеческому уму и глупости, так нет и границ смеха. Там, где есть место человеческому отношению к действительности, осмыслению ее и своего места в ней, своего отношения к другим – всегда будет и место смешному.

Смех – путь самопознания личностью культуры в себе и себя в культуре, торжество бытия – с – другими. В любом случае смех есть верный критерий культуры личности. Точнее – культуры, которую она разделяет, которой принадлежит, с которой себя идентифицирует. Это то, что сейчас модно обозначать термином «идентичность» (identity), пришедшим из психоанализа. И смех является очень точным индикатором культуры, к которой личность себя относит это то, над чем она не смеется, это для нее серьезно, если не сакрально. То, что личность не подвергает осмеянию и над чем старается не допустить осмеяния другими, и есть ее identity, то, что Достоевский назвал самой верной «пробой души» человека.

Табл. 5.2.

Характеристики смеха и смешного