Глава седьмая

Графика

Один из любимых живописцев Бэкона Франсиско Гойя известен прежде всего как график.

Несколько лет назад в Москве проходила выставка, объединившая произведения Франсиско Гойи, Сергея Эйзенштейна и Роберта Лонго – очередная помпезная идея по включению великих мастеров «прошлого» в современный контекст закончилась тем, что маленький зал Гойи с гравюрами из серии «Капричос», гениальными видениями абсурдного, глумящегося мира, положил на лопатки большие, тщательно исполненные рисунки Лонго.

Не стоит быть снисходительными к мастерам прошлого, особенно к революционерам, подобным Гойе, – это может быть чревато тяжелыми последствиями для репутации. Однако сконструировать ситуацию диалога между Бэконом и Гойей, кажется, было бы чем-то по-настоящему интересным.

Графика Бэкона известна куда меньше, чем живопись. Правда, интерес появляется: недавно в Европе состоялось несколько выставок, посвященных именно ей. Это очень яркая серия образов Папы Римского, начиная с лаконичных набросков карандашом и заканчивая многоцветными, экспрессивными листами в технике пастели.

Не менее любопытны распятия, визуализирующие причудливые мутации обреченных на страдания существ: то тряпичных биоморфов, злобных и потерянных, то просто тел, чья логика существования не поддается деконструкции.

При беглом взгляде на эти эффектные рисунки напрашивается параллель с другим известным британским художником-графиком Джеральдом Скарфом, наиболее знакомым публике по своей работе над визуализацией персонажей концептуального альбома Pink Floyd «The Wall». Джеральд Скарф и Роджер Уотерс давно дружны, и их совместная работа в 1979–1982 годах стала, пожалуй, самым успешным примером сотрудничества художника и музыканта в истории.

Для концертов и кинофильма, снятого по сюжету альбома, Скарф создает целую галерею гротескных персонажей: жена-богомол, учитель, превращающийся в молоток, и многое-многое другое. Эстетика Скарфа уходит корнями в политическую карикатуру, которой он блестяще владеет до сих пор. А политическая карикатура, принимающая крайние формы гротеска, берет свое начало в бескомпромиссности «Новой вещественности». Заочный диалог британского и немецкого искусств продолжается.

Глава восьмая

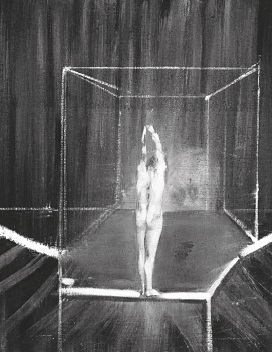

«Обнаженная фигура. Этюд»

Недавно я наблюдал, как на станции метро Таганская парень спрыгнул на рельсы и тут же забрался обратно на перрон. Видимо, он хотел попробовать пережить этот опыт, убедиться в своей храбрости или скорости, или просто пощекотать себе нервы. Иначе говоря, нырнуть в неизведанное, или совершить «прыжок веры» (прыжок в веру).

Станция, усеянная пилонами с барельефами, прославляющими многочисленных героев – железнодорожников, моряков, солдат, вполне располагает к подобным безрассудствам и является подходящей для них локацией.

Примечательно, что в последний раз перед этой ситуацией я слышал словосочетание «прыжок веры» буквально пару дней назад в мультфильме «Человек-паук: Через вселенные», то есть в произведении, посвященном супергерою. На самом деле восходящая к Серену Кьеркегору фраза является устойчивым выражением геймеров и относится к играм в жанре платформер, где прыжок за границы экрана может сулить неожиданный бонус или даже победу.

Готовящийся к прыжку обнаженный человечек с небольшого этюда Бэкона собирается преодолеть границы. А может, покончить с собой? Или просто прыгнуть на батут? Это рай или ад, цирковое представление или сьемки фильма.

Серен Кьеркегор исследует понятие веры. Он называет ее последним субъективным актом. Она иррациональна – это прыжок по ту сторону всех возможных рациональных доказательств, всякой достоверности. Трепетная одинокая фигурка в черном пространстве вызывает чувство острого сострадания, кажется, ее положение безвыходно. Она должна что-то сделать, но неодолимая сила удерживает ее от поступка, вытянутые руки будто бы связаны невидимой нитью. Мы, случайные соучастники рутинной драмы, соглядатаи по другую сторону этюда (тот самый вечный взгляд в затылок), никак не можем ей помочь. Человек одинок и беспомощен – вот, о чем эта работа.

Глава девятая

Бэкон и другие

Часто Бэкон становится опасным орудием в руках кураторов выставочных проектов. Сложно удержаться от соблазна сопоставления – и отсюда выставки «Бэкон и Сутин», «Бэкон и живопись модернизма», «Бэкон и барокко» и т. д.

На выставке Хаима Сутина в Пушкинском все хорошо, пока ты не достиг ее центра, сокрытого от глаз входящего. По краям – работы современников: камерный Поллок, который кажется подделкой под самого себя, Ротко, как будто поленившийся правильно смешать цвета, уютный в своей колкости эксперимента и пока прекрасный Сутин. Но вот ты огибаешь стену в центре выставочного пространства через один из двух проемов в ней, словно фотон, участвующий в эксперименте с двумя щелями, и оказываешься перед огромным полотном Бэкона «Лежащая фигура», о которой мы немного говорили выше. И все. Ты смотришь, и смотришь, и смотришь, и тебе не хочется никуда дальше идти. Дрожащие руки ищут телефон, желая нарушить правила музея и сохранить память об этом событии.

«Более действительная действительность», – записал я когда-то случайную цитату на клочке бумаги в библиотеке Суриковского института. Я постоянно проговариваю эту нестройную мысль о том захватывающем ощущении присутствия. Вслед за Бэконом есть стремление найти порядок в хаосе, отдав себя на откуп парадоксу алогичности. Взгляд движется по полотну, отделяя зерна от плевел, где плевелы – это отражающиеся в стекле зрители подле тебя и ты сам, злоумышленники, вторгающиеся в картину (так было задумано). Зерна – это само полотно, живопись.

Взгляд скользит по окружности кровати – контуру четко очерченного света вокруг лампочки, и в сознании вспыхивают нимбы святых с византийских мозаик. Мы видим ровный цветовой тон заднего плана, пастозно написанный пол и то, как превосходно Бэкон работает с фактурой, подчеркивая пластичную, подвижную фигуру и кое-где взмахом кисти оставляя несколько брызг краски. Вот эти брызги сознание никак не может воспринять. Как очевидно случайные брызги, засохшие комочки краски могут выглядеть такими – не случайными, а, напротив, точными, совершенными? Как рука человека может смоделировать траекторию полета краски, покидающей кисть? Как вообще пролитая на холст капля краски может быть прекраснее самого здания музея, деревьев, неба, лиц, отражающихся в стекле, да чего угодно?

Как говорил Делез, по-настоящему понимать кино может тот, кто его любит, или, скорее, тот, кто его снимает (обманчиво простая мысль). То же и в отношении художника: только живописец знает цену капле краски, только он осознает картину во всей полноте, созерцая ее – он свидетель чуда и порядка в хаосе, неслучайной случайности. В момент осознания тебя охватывает чувство какого-то сакрального благоговения, эти брызги и капельки уточняют и подчеркивают, что ты видишь перед собой именно живопись.

Достоверность фигуры, ее позы и состояния продиктована еще и тем, что она создана из краски, и краска здесь не будет делать вид, что она что-то другое. И свет от этой «масляной» лампочки вовсе не свет от лампочки в вашей комнате, и кровать совсем не кровать из журнала. Долгие столетия краска была в плену мимесиса, изображая из себя сатин и шелк, листья клена и кору дуба, чешую рыб и кожу человека. В XX веке она наконец окончательно освободилась. Но это не значит, что смыслом ее существования будет отсутствие человека, отсутствие фигуры, вовсе нет: Бэкон, освободив краску, позволил ей обрести бытие, эквивалентное человеческому.

«На самом деле я часто даже не предполагаю, как будет “работать” краска, и она делает много вещей, которые на порядок лучше того, что мог бы сделать я», – говорил Бэкон. Иногда, когда ему недоедало полотно, он швырял в него краску, и результат начинал ему нравиться – в этом было проявление высшего порядка, недоступного рациональности.

«Я позволяю краскам диктовать мне свою волю», – заявлял Фрэнсис. Он оставался оптимистом до самого конца. «Я верю в ничто. Ты рождаешься, живешь, а потом просто наступает ничто. Но, знаете, я рожден позитивной натурой, у меня просто нет выбора. Так что я преисполнен оптимизма по отношению к этому самому ничто», – говорил он в одном из поздних интервью.

Рядом с фигурами Бэкона в Пушкинском выставлены жирные, пастозные туши Сутина – незавидная роль кулис для художника, в честь которого открыта выставка. Туши навевают воспоминания о «Картине» Бэкона, обеих ее версиях (1946 и 1971 годов). «Картина» является конструкцией из нескольких важных для иконографии Бэкона образов: тут и распятая туша, и человек в черном, закрывающий лицо зонтом, и некий вольер, и прикрытые окна округлого помещения, как будто задернутые заботливой рукой отсутствующего Бога. Сознание человека культуры похоже на улей бесконечных аллюзий-лестниц – от одного факта к другому, на головоломку в стиле графика Маурица Корнелиуса Эшера. Разгадывая существо в черном, мы приходим к воспоминанию о похожем персонаже картин Рене Магритта – человеке в котелке.

Как и многие художники-фигуративисты того времени, Бэкон поначалу работал с эстетикой сюрреалистов, но, по общеизвестному факту, был отвергнут ими. Человек в котелке как персонаж – это автопортрет Магритта, и очень часто у него закрыто лицо. Бэкон же у своего человека в черном скрывает лишь верхнюю часть лица, оставляя для взгляда зубастый, оскалившийся рот. Известно, что Магритт видел свою умершую мать с закрытым тканью лицом, а Бэкона папарацци сняли в морге с прикрытой тканью верхней половиной лица. Сознание устроено так, что оно ищет порядок в хаосе и хочет протянуть аллюзии-лестницы от одного момента в другой, от одного факта к другому – можно долго плутать по ним, подобно муравьям, путешествующим по ленте Мебиуса.

Искусствовед Джон Рассел писал: «До 1939 года Бэкон был персонификацией маргинального человека. Не участвуя в социальных ритуалах, не принимая во внимание каноны и табу, он даже не оспаривал и не отрицал их. Он просто продолжал, будто они и не существовали». Пожалуй, Бэкон был слишком маргинален и для сюрреализма, ставшего фактически реставрацией иллюзионизма и очередным предчувствием эры компьютерных спецэффектов, из тех, что щедро разбросаны по истории искусств. Вспомним, например, блокбастеры Джона Мартина, британского художника катастроф, или «архитектурный» стиль помпейской живописи.

Сюрреализм не справлялся с подлинной сверхреальностью самой реальности, его обещания «над-состояний» на деле оказались красивым развлечением, дешевым трюком с картами. За редкими исключениями. Главным достижением направления оказалось как раз откровение Магритта. «Это не трубка», – заявил он, изобразив трубку. Так был поставлен ребром вопрос об извечной автономности любого изображения, а заодно фундаментально важный тезис семиотики о различии означаемого и означающего.

Реальность же, которую собирались препарировать его коллеги, оказалась куда страшнее и дислогичней, чем та мнимо иррациональная форма, которую пытались придать ей сюрреалисты.

В том же 1946 году, когда была написана «Картина», выходит работа Жана-Поля Сартра «L’existentialisme est un humanisme» о философии экзистенционализма. Это направление философии как нельзя лучше отвечает мироощущению человека, о котором критик Эндрю Стинклер сказал знаменитые слова: «Две мировые войны ударили в один громоотвод».

Первая версия «Картины» еще хаотична в прямом смысле слова: нижняя часть полотна кажется несложившейся. Однако во второй версии все встанет на свои места: неясные, путанные мазки превратятся в два куска плоти, нанизанные на конструкцию вальера, а оскал зубов сменится «фирменным», находящимся в постоянном движении лицом.

В размышлениях об этом смазанном лице, вспоминается скульптура «Непрерывный профиль» («Профиль Муссолини») Ренато Бертелли, 1933 года, один из главных шедевров футуризма. Разница только в том, что Бертелли стремится изобразить Муссолини всевидящим богом, сверхчеловеком, от взгляда которого никому не скрыться, а лица Бэкона скорее озираются, пытаясь поймать силуэт Другого, или собственное отражение в зеркале.

Жиль Делез в своей работе сравнивает его живопись с египетскими барельефами. В том, как Бэкон подчеркивает блестящую пастозную плоть, отрывая ее от ровного матового фона, действительно есть что-то от барельефа, даже горельефа.

Другое дело – выставка «Фрэнсис Бэкон и наследие прошлого» в Главном штабе Эрмитажа. Идея выставить Бэкона в окружении всех, кто его вдохновлял, лежит на самой поверхности любого разговора о нем. Выставка строилась как диалог между Бэконом и барокко, с одной стороны, и Бэконом и модернизмом, с другой. Драматичная живопись караваджийского барокко достойно смотрелась подле страстных полотен художника. Черные скупые фоны, выталкивающие фигуры на первый план, в некотором роде рифмовались с ранними сумрачными по колориту и зрелыми, яркими сочными матовыми по тону фонами британца. Своеобразное «чувство барокко», сочетающее постоянное предчувствие vanitas («суеты сует») и влечение к форме, сообщалось на неком недоступном для буквального прочтения уровне.

Что совершенно поблекло в сравнении с его работами, так это фовизм, пуантилизм, импрессионизм. Рядом с Бэконом все это кажется картинками для открыток: слишком комфортные, слишком локальные.

Бэкон должен выставляться с Гойей, Тинторетто, Караваджо, Джакометти. Египетские сфинксы и шумерские быки Шеду – вот достойные молчаливые свидетели этой живописи. Если говорить о России, было бы интересно столкнуть живописными нравами Бэкона и Филонова.

История английской живописи, как кажется, небогата на имена, но зато как громко они звучат. В XIX веке революционер Уильям Тернер был предтечей абстрактного экспрессионизма и дал ток импрессионизму. Его антагонист Джон Констебл стал первым писать на пленэре, классифицировав все возможные виды облаков. А идеи Джона Рескина и Оскара Уайльда актуальны до сих пор.

В прошлом веке именно Англия – страна, причудливо сочетающая консерватизм и новаторство, стала домом новой фигуративной живописи. Пока в США поп-арт, придуманный кстати тоже в Великобритании, сражается с абстрактным экспрессионизмом и побеждает его, забивая музеи дешевыми консервами и дорогими поп-дивами (а затем ведет борьбу с концептуализмом), в Туманном Альбионе собираются титаны нового реализма, набирают мощь творцы образов невиданной силы. «Человеческая глина» – выставка, организованная американцем Роном Б. Китаем, бежавшим с театра боевых действий в 1976 году, стала триумфальным моментом рождения Лондонской школы, влиятельной силы в истории современного искусства. Ее имена: Люсьен Фрейд, Леон Кософф, Фрэнк Ауэрбах, Рон Б. Китай, Филипп Аккерман, Майкл Эндрюс, и наконец главный бриллиант в этой короне – Фрэнсис Бэкон.

Конец 60-х и 70-е годы можно назвать Ренессансом в Британии: лучшие художники выставляются в крупнейших музеях страны, в литературе блистают такие имена, как Джон Фаулз и Уильям Голдинг, чарты штурмует страстная и величественная музыка арт- и хард-рока – Роджер Уотерс и Роберт Плант, вслед за Ленноном и Маккартни, покоряют мир. Британская культура в это время сильна как никогда – и именно в классических медиа. Парадоксально, что эта цветущая сложность появляется в контексте ригидной политики тех лет, увядающей экономики и прочих черт, роднящих этот контекст с застойными годами умирающего СССР. Она появляется как будто вопреки. Официальное советское искусство того периода оставило потомкам болезненно романтичный маньеризм, тихий голос которого едва различим на редких антикварных выставках, а неофициальное – самых знаменитых русских художников второй половины XX века – Эрика Булатова и Илью Кабакова. Британское – как никогда актуально и по сей день, доказательство тому – многочисленные выставки Фрэнсиса Бэкона и грандиозные туры Роджера Уотерса.

Диалог художников Лондонской школы стал контекстом для создания целого ряда великих картин, в частности одной из самых дорогих работ прошлого века – бэконовского триптиха «Три наброска к портерту Люсьена Фрейда» 1969 года. Художники были дружны с 1945 года и не раз изображали друг друга на полотнах. Это особое удовольствие – сравнивать такие портреты между собой и видеть, например, что если для Люсьена, внука того самого Зигмунда Фрейда, главным было уловить характер, черты лица модели, то для Бэкона натурщик – всегда лишь отправная точка, повод снова и снова говорить о пластике как таковой, сопоставлять одно положение фигуры с другим.

Форма триптиха здесь, с одной стороны, подобна раскадровке или серии фотографий в движении, с другой стороны, утверждает значимость, значительность изображаемого. Все три части решены в одинаковом колорите: желтый ровный фон и коричневый пол фирменной округлой формы. То же самое касается цвета фигуры. Фрейд сидит на стуле, напоминающем стулья с полотен столь любимого Бэконом Ван Гога. Вспомнить хотя бы «Старика в печали», на которой страдающий человек закрывает лицо руками, сидя в комнате соломенных оттенков.

Вокруг бэконовских фигур четкими линиями начерчены искаженные геометрические конструкции, словно написанные с разных ракурсов одновременно. Этот прием позволяет манипулировать взглядом смотрящего, как бы направляя его в пространство картины на большой скорости и заставляя летать вокруг фигур. Использование ровного желтого цвета и четкого контура напоминает другое полотно Бэкона – «Фигура у умывальника», которое, в свою очередь, совершенно очевидно пересекается с эстетикой японской гравюры. Влияние, оказанное азиатским искусством на европейских художников XIX века, трудно переоценить – оно касалось и колорита, и динамизма композиции, и использования линии и пятна. Тем любопытнее наблюдать это влияние в полотнах величайшего живописца XX века.

Помимо больших триптихов, героями которых становились обычно его друзья, Бэкон написал немало небольших портретных триптихов: тут и Дайер, и Фрейд, и Изабель Ростон, и он сам. Проектное мышление свойственно всему наследию художника, он тщательно развивает этот подход, добиваясь подлинного совершенства. Его портретные триптихи похожи на полицейские фотографии: профиль, фас, профиль. Они есть некая попытка фиксации.

Немного особняком стоит в этом наследии еще один проект, оммаж (или жест уважения) знаковому для художника произведению и очередной, на сей раз заочный диалог великих. Если первый, масштабный, почти фрейдистский, да простит меня автор, проект, посвященный «Папе» Веласкеса, растянулся на долгие годы и завершился со смертью Джорджа Дайера, то второй был создан в 1957 году буквально за несколько месяцев.

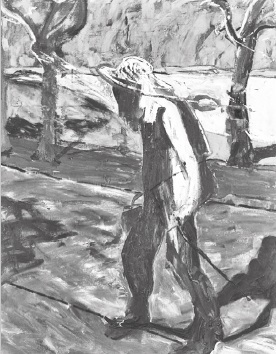

Для лондонской выставки о Винсенте Ван Гоге Бэконом была написана целая серия картин – интерпретаций его автопортрета «Художник по дороге в Тараскон». Этот проект высоко оценили критики, и он способствовал заключению контракта с престижной галереей «Мальборо». Сам Бэкон не раз с большой теплотой отзывался об этой серии картин, называя ее одной из лучших в своем каталоге.

Ранее Ван Гог, подобно библейского пророку, предрек приход на эту бренную землю художника нового уровня, мессии новой фигуративной живописи, того, кто воплотит все, что не успел воплотить сам Винсент. Вот фрагмент его письма к брату от 1889 года: «Мой удел – работать и время от времени создавать такое, что останется надолго; но кто же будет в фигурной живописи тем, чем стал Клод Моне в пейзаже? И все-таки я не ошибаюсь, когда предчувствую, что он придет – пусть не в нашем, а в следующих поколениях; наш долг – сделать для этого все, на что мы способны, сделать не колеблясь и не ропща».

Нет сомнений, что речь в этом отрывке идет о Фрэнсисе Бэконе.

Интересно, что при всей безусловной масштабности его фигуры и наличии в любом книжном магазине парочки его альбомов, все «профессиональные» институции в России, за исключением крупнейших музеев, несколько обходят его стороной. Да, его имя нельзя не упоминать, по крайней мере, когда речь идет о современном искусстве. «Последний великий живописец», – цедит сквозь зубы лектор и продолжает рассуждать про инсталляции Кошута или практики политического перформанса, предпочитая умолчать о Лондонской школе в целом.

Зачастую отечественный contemporary art ведет кичливую борьбу с историей искусства, упиваясь «комплексом неполноценности», бесконечно развлекая себя рассказами об очередном прекрасном «Документе», где взору скучающей публики снова представлены павильоны фиктивных лабораторий по выработке фиктивных суждений. Все крупные биеннале Москвы готовят иностранные кураторы.

В академической среде гробовое молчание окружает как работы живописцев-нонконформистов недавнего советского прошлого – например, выпускника Суриковского института Эрика Булатова, одного из самых дорогих русских художников из ныне живущих, так и грандиозное наследие великого русского авангарда. Казалось бы, именно эта почва может объединить классические и новые медиа – научный подход Павла Филонова куда глубже и актуальнее, чем вся неповортливая биеннале Юко Хасегавы. Но в академических институтах, как и в школах современного искусства, не изучают теорию цвета Кандинского, систему знаков Малевича или формулы Филонова – живописцы заняты бесконечным копированием образцов соцреализма средней руки. Стоит наладить серьезный институциональный диалог о современной живописи.

Когда Бэкон учился рисовать, он мог часами сидеть перед зеркалом и наносить мазки краски на свое собственное лицо, наблюдая за тем, как они взаимодействуют с пластикой мышц и костей, подчеркивая или нивелируя их. Я как-то попробовал исказить свое лицо, используя его подход к фотографиям. Во время эксперимента я поставил самую длинную выдержку и долго кривлялся перед камерой. Полученное в результате сильно искаженное изображение с многочисленными рядами зубов и смазанными очертаниями выглядело совсем по-бэконовски. Впрочем, главным стало ощущение, что твое лицо действительно бывает таким.

Перенос подобного опыта лично на себя позволяет лучше прочувствовать всю глубину весьма сложных взаимоотношений Фрэнсиса Бэкона с формой как таковой.