Глава пятая

«Распятие»

Говорить о живописи трудно, ведь речь идет о самостоятельном языке со своим строем и синтаксисом. Любой текст о живописи – это своего рода попытка поэзии, желание заключить смысл между строк.

В XX веке перед тем, что принято называть изобразительным искусством (мне ближе термин «визуальное»), остро встал кризис репрезентации. Рожден он был, с одной стороны, бурным развитием новых технологий, с другой стороны – чудовищной прямотой трансляции некогда сокрытых для масс событий, которая стала доступной благодаря этим технологиям. Фотографии истощенных голодом узников Освенцима будто бы перечеркивали самим своим существованием возможность создания картины, посвященной узникам Освенцима. Проще сказать о человечности через отсутствие человека, обозначить присутствие в отсутствии, как бы между строк.

Таким путем пошла живопись Немецкой школы. В 2008 году газета Frankfurter Allgemeine Zeitung опубликовала фотографию из книги Жоржа Диди-Юбермана, где показаны узники, сделавшие костер из трупов товарищей. «Они напоминали садовников, сжигающих палую листву, – сказал немецкий художник Герхард Рихтер в одном из интервью. – Это был чрезвычайно шокирующий контраст с тем, что в действительности было изображено на фото».

Рихтер взял из книги четыре изображения, которые легли в основу серии картин «Биркенау». «Осенью 2012 года я начал переносить фотографии на холст, но понял, что это не сработает. Поэтому я начал все заново и рисовал, пока не получились абстрактные изображения», – говорит автор об этих работах. То есть фактически смыслом проекта стала неудачная попытка репрезентации трагедии. Постепенное стирание очертаний исходного фотоизображения подчеркивает драматичность произошедшего, художник смиряет свои амбиции перед лицом непередаваемого горя.

Другой немецкий художник Ансельм Кифер в осмыслении преступлений нацизма делает упор не на образы людей, палачей или жертв, а на покинутые ими пространства, места, аккумулирующие ауру событий, противоречивую ткань истории. Блестящее полотно «Темпельхов» изображает грандиозный аэропорт, построенный изначально для нужд немецкой военной авиации и ставший в годы бомбардировок Берлина пунктом сбора гуманитарной помощи. Другое известное произведение Кифера 1981 года так и называется «Интерьер»» – это интерьер сгоревшей рейхсканцелярии.

Бэкон идет совсем другой дорогой и никогда не пытается изображать конкретные события или ситуации, несмотря на то, что работает с бесчисленным множеством фотографий, начиная с альбомов Майбриджа и заканчивая газетными кадрами со встреч Гитлера и Черчилля. Он отсматривает фрагменты видеосъемки покушения на Джона Кеннеди и огромное количество других документальных свидетельств преступлений, жестокости и влечений. Художник никогда не переносит фотографию на холст буквально, манипулируя с ней еще до того, как примется за картину. Он мнет ее, рвет, пачкает краской.

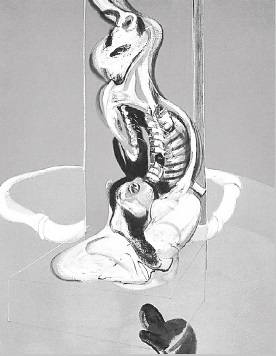

В своем грандиозном триптихе «Распятие» Бэкон не изображает какую-то конкретную сцену насилия, или место, в котором оно происходило, но словно воссоздает их все одновременно. Эти картины нельзя назвать произведением именно о преступлениях нацизма, несмотря на наличие прямо указывающих на это атрибутов, как-то повязки со свастикой на предплечьях. Да, сцена неуловимо напоминает заседание суда, нечто вроде Нюрнбергского процесса, но, с другой стороны, представляется флэшбэком персонажа справа. Как будто он в неком абстрактном пабе (обратите внимание на барную стойку) внезапно вспомнил о совершенном недавно убийстве, например, женщины слева. Он убил ее в кровати, а затем что-то сделал с телом. Свастика на его предплечье – просто еще один знак в череде символов, обозначающих насильников и убийц.

Другой триптих со схожими образами называется «Три этюда для распятия» (1962). Здесь мы видим ту же тушу на кровати, избитую и забрызганную кровью, и две крадущиеся фигуры справа. На первом плане, кажется, ноги, дающие ощущение, что это вгляд со стороны жертвы, взгляд на ее убийц, скрывающихся с места преступления. Самая важная деталь – это демонстративно задернутые черные жалюзи на окнах, что может означать: тут следовало бы все заключить в кавычки.

«Бэкон признавал… что одной из его целей является осмысление и разрешение клубка насилия этой сложной эпохи путем возрождения в осмысленной современной форме первобытного человеческого крика и восстановления в обществе чувства очищения и эмоционального освобождения», – писал критик Сэм Хантер в статье «Фрэнсис Бэкон: Анатомия ужаса» (1952).

Интересно то, как, используя случайность, «стенографию чувств» и абстракцию пространства, Бэкон стремится достичь состояния подлинной осознанности.

Можно часами говорить о великих идеях гуманизма, можно быть против пытки и насилия в принципе, но не осознавать природы своего собственного крика, гнева, рутинного насилия, тихого отчаяния, паранойи. Бэкон настаивал на том, что «конец искусства должен ознаменоваться тем, что мы узнаем правду о том, кто мы есть».

Глава шестая

Тень и питомец

Бэкон мечтал приручить тень, сделать ее своим союзником. Он изменил природу теней так же, как изменил человеческое лицо: они у него объемные и падают, увлекая за собой фигуры. Тени – это средство, отнюдь не символ.

Как он отчаянно сопротивлялся попыткам разложить свой метод по полочкам и навязать его теням нарратив. Вокруг Бэкона вились искусствоведы, выдвигая теорию за теорией, а он отмахивался от них, отвечая, как ответил бы великий сюрреалист: «Однажды я шел по улице, моя тень двигалась вдоль стены вместе со мной, и я подумал: ага, вдруг это поможет мне в работе, протянул руку и оторвал эту тень».

Вот Бэкон в галерее Тэйт. На его лице эффектная тень решетки – идеально выстроенный кадр. Он смотрит свои картины на проекторе. На экране лежащая женская фигура. «Мне нужно было пригвоздить фигуру к кровати, но я не мог использовать гвоздь и поэтому воткнул ей в руку шприц. И это совсем не о наркомании», – говорит он об этой работе с улыбкой. В самом деле, как еще можно объяснить все эти вещи? «Я оторвал тень», «я пригвоздил руку шприцом»…

Бэкон артистичен – жесты рук, старый кожаный плащ как вторая кожа, кажется, он носит его десятилетиями. «Я ненавижу свое лицо, но мои друзья мрут как мухи», – оправдывается он, увидев на экране несколько автопортретов.

Теперь на экране картина с фигурой, отбрасывающей причудливую тень зеленого цвета, кажется, тень высунула язык. «“Человек с собакой” (1953) – это хорошая картина, – замечает автор задумчиво. – Мне нравится, как написана собака, она как будто долго бегала и устала. И теперь лежит, высунув язык», – говорит он с теплотой, как говорят о своем любимом питомце. Тень – собака, которую он смог приручить, тень – питомец.

Можно управлять огромными государствами и вершить судьбы миллионов, можно выступать за ограничение ношения оружия и за свободу слова, а можно научиться управлять движением эриний в сакральном пространстве холста, сделать их тенями и запретить нести на своих крыльях мифологический смысл. «Никакого подтекста!» – восклицает Бэкон.

(Маленький штрих в аристократическом портрете: в 1967 году Бэкон пожертвовал престижную премию Рубенса на реставрацию флорентийской живописи эпохи Возрождения. Он всегда подчеркивает, что восхищается лучшими из лучших.)

Куда бредет пес с одной из ранних картин художника – неясный, зыбкий силуэт как кадр из фильма будущего? Отвечает сам Бэкон: «Нам нужно разучиться спрашивать. Нам нужно научиться смотреть».