Глава 7: Открытие камеры-обскуры как западни

Чезаре Ломброзо

Эта ракета никуда не долетит. Она летит слишком быстро.

Питер Блегвад, «В адской злобе», 1995

«Век прогресса и пара – это век преступления, нo также и высоких, благородных, человеколюбивых стремлений», – пишет гейдельбергский юрист А. фон Кирхенгейм 5 августа 1887 года во введении к самому знаменитому произведению Чезаре Ломброзо, «L’uomo delinquente» («Человек преступный»), которое вышло на немецком языке под более бесхитростным, рассчитанным на внешний эффект и ошибочным названием «Преступник» («Der Verbrecher»). Мы переносимся в эпоху, когда развивался новый «подвид» человека, homo industrialis, и в эпоху возникновения новых на тот момент медиа. У фотографии уже есть своя внушительная, хотя и не такая долгая история. Линии электрического телеграфа связывают метрополии, страны, а посредством подводного кабеля – уже даже континенты. Голос обрел бессмертие, воспроизводясь на валиках Томаса Альвы Эдисона и пластинках Эмиля Берлинера. Почти в то же время начинается телефонизация с помощью электрических проводов. Хронографы Оттомара Аншютца, Этьен-Жюля Маре, Эдварда Мейбриджа или Берталана Секея дали возможность длительно фиксировать и проецировать тело в движении на двухмерной плоскости. Лишь немного времени спустя Вильгельм Конрад Рёнтген займется просвечиванием своей левой руки лучами, производящими флюоресцирующий эффект. То, что прежде было осуществимо лишь с помощью анатомических вскрытий, теперь стало возможным благодаря черно-белым прозрачным изображениям. Взгляду стали доступны внутренние части органов. Только золотое обручальное кольцо не поддается вновь открытой просвечивающей силе.

В десятилетия, этому предшествовавшие, животные и человеческие организмы были досконально рассмотрены под лупой и подсоединены к записывающим аппаратам. Риттер и Пуркине использовали собственные тела как лаборатории, чтобы основательно исследовать, что происходит с телом во взаимоотношениях с материальным миром, находящимся снаружи – но также и внутри, в психофизической системе индивида, проницаемым образом покрытой пористой кожей. Кроме языка, текстов и эскизов, которые они создавали в ходе самонаблюдений, у них в распоряжении не было возможностей объективировать свои эйфорические ощущения относительно внутренних колебаний, которые беспокоили их настолько сильно, что в своих опытах эти исследователи выходили далеко за пределы переносимости. В середине XIX веке в университетах физиологические и физические исследования были институционализированы, а в специализированных вузах их результаты стали применять на практике. Физиология уже длительное время не притязала на всеохватные занятия природой, специализировалась по отношению к медицине и анатомии, и теперь имела в виду лишь здоровое человеческое тело в его функциональных способностях. Возникали все более утонченные «экспериментальные системы» для измерительного постижения всех феноменов живого. Предметы наблюдения экстериоризировались. Физиология теперь означала эксперименты с другим телом. Излюбленной сферой исследований молодых физиологов и физиков стали микроколебания организма. Измерения «мельчайших частиц времени», из которых складываются движения, документировал Герман Гельмгольц, превосходно обозначив их как «микроскопию времени». Люди получили графические представления того, как пульсирует кровь, как маркируется поле зрения во время зрения, как колеблются мембраны слуха, как реагируют тела на свободное падение или быстрое вращение. Технические системы вроде телеграфа стали в одинаковой степени как моделью для телесных функций, так и инструментом для их исследования. При интерпретации фактов ученые, проявляя осторожность, поначалу оставались в рамках физики. Что имело значение, так это факт как таковой – в той степени, в какой его можно измерить, то есть насколько его можно выразить в числах, которые можно как-либо соотнести с пространственными и временными параметрами. Наперекор всевозможным отграничениям от идеализма и его универсалистским идеям, на основе нового материалистически-позитивистского мировоззрения, таким образом, возникло нечто вроде идеального совокупного тела, которое можно было разлагать согласно его характерным свойствам и процессам. Для этого тоже не было необходимости это тело умерщвлять, но следовало лишь установить обозначения его физических движений. Факт и мера подверглись идеализации. Подобно тому, как изобретателям центральной перспективы было совершенно все равно, как пахнут, как ощущаются на ощупь и вкус предметы, располагающиеся перед их окулярами или растром, так и физиологи-экспериментаторы были равнодушны к ощущениям индивидуального тела. Его движения и турбулентности интересовали их как статистические ценности, как величины некоей функциональной взаимосвязи, и речь шла о том, чтобы их понять, исправить и по возможности сделать более эффективными.

И вот, рискнули переступить границу, перейдя к измерению прежде считавшегося неизмеримым. И здесь было достаточно много импульсов и вызовов. Внедрение в повседневность промышленного производства, массовые изменения в организации и восприятии времени, радикальные перемены в имущественных и половых отношениях, деклассирование значительных частей населения как рабочих машин и люмпен-пролетариата, а также их сосредоточение в больших городах вызвали к жизни явления, касающиеся и души, и тела и которые до тех пор не переживались в таком объеме и с такой интенсивностью, или же, по ряду причин, не становились предметом научного исследования. Алкоголизм, социальная беззащитность, криминалитет, проституция и пока еще неизвестные, зловещие болезни образовывали сплетение отклонений, с какими пока еще не научились обращаться власти и сотрудничавшие с ними представители наук. Эмпирический эксперимент с телесными функциями начался с крайностей. И вот началась последовательная работа по изучению тех состояний, в которых душа с ее предрасположенностями артикулировалась для наблюдателей в крайностях: подразумевались такие бросающиеся в глаза отклонения от буржуазной нормы как безумие, истерия и эпилепсия, преступления, а также непризнанная гениальность.

Таково было поле, которое потребовало работы ряда ученых, которых можно рассматривать как своего рода медиаэкспертов того времени. В продолжение работ Франца Йозефа Галля, Иоганна Гаспера Шпурцгейма или Александра Моррисона, повсеместно развивалась практика изучения патологических явлений, для которой само собой разумеющимися были взаимосвязь и взаимопроникновение естественнонаучно-медицинских, статистических и инсценировочных стратегий, а также заметная тяга к художественному эффекту. Хью Велч Даймонд сделал свои важнейшие фотографические работы в психиатрическом контексте еще в 1850-е годы, в годы своей службы в Female Department of the Surrey County Lunatic Asylum. Мартен Шарко и Пауль Рихерт начали издавать серию публикаций по иконографии ненормального в лечебнице Сальпетриер в Париже вместе с исследованием демонического в искусстве в том же году, когда вышло немецкое издание «L’uomo delinquent». Ломброзо был одним из многих. Но как никто иной, он своими рискованными гипотезами способствовал поляризации как самого лагеря позитивистов, так и профессиональной публики не из числа фактологов и объективистов. Дело заключалось в его весьма далеко идущих притязаниях, так как он стремился по-новому описать антропологию как науку о человеке, что провоцировало также и далеких от этой профессии интеллектуалов. Речь, однако, шла и о том, что, с одной стороны, Ломброзо догматически пропагандировал современные ему эмпирические методы измерения, а с другой – посредством безмерного утрирования и субъективного преувеличения доводил их до абсурда. Его деформированное Просвещение тревожило просветителей-позитивистов и служило на них карикатурой, на их благородные притязания организовать общественный прогресс посредством подсчета и измерения.

Ломброзо, по его собственному признанию, гораздо охотнее стал бы художником, а еще лучше – поэтом. Медицина для него первоначально служила не чем иным, как «занятиями ради хлеба насущного», в отношении которых он ощущал скуку и отчужденность. Он происходил из венецианской купеческой семьи старой иудейской традиции, и семья эта при господстве монархии Габсбургов в Северной Италии в первую половину XIX века катастрофически обеднела. Родители послали его в проавстрийскую гимназию иезуитов в Вероне, которую он переживал как форменный кошмар: воспитание бессмысленной покорности, «насилие над всякой самостоятельностью». Того, кто впоследствии страстно примется за измерения, отклоняющиеся от нормы явления интересовали гораздо больше, чем присяга на верность образованной посредственности. Во время учебы в Падуанском университете Ломброзо написал исследование о враче и математике Джироламо Кардано, который вместе с делла Порта оказал существенное влияние на натурфилософию XVI века, за ересь подвергся заключению в Болонье на год и был провозглашен сумасшедшим. Исследование было опубликовано под заглавием «Su la pazzia di Cardano» в профессиональной газете Gazetta Medica Italiana. В ту пору Ломброзо было 20 лет. На следующий год он начал исследовать в Падуанском университете феномен кретинизма, что было сопряжено с продолжительными поездками по Северной Италии. Ему казалось, что этот тип болезни особенно часто встречается в Ломбардии и Лигурии. Он тщательно исследовал материальные условия жизни рассматривавшейся категории населения, что тогда было необычным для медицины, и пришел к выводу, что уродства и психические отклонения объясняются регулярным употреблением испорченной питьевой воды, а также аномалиями в функциях щитовидной железы. В Северной Италии к тому времени была весьма распространена болезнь, известная как пеллагра. Она выражалась в значительных физических и психических расстройствах, и ее причины не были прояснены, не в последнюю очередь потому, что она поражала в основном бедных, а со стороны официальной медицины было не так много попыток их просвещения. Диагноз Ломброзо вызвал прямо-таки скандал. Он сводил эту болезнь к чрезвычайно односторонней ситуации с питанием сельского населения, в особенности – к его зависимости от низкокачественной кукурузы, которую крестьяне регулярно употребляли в виде поленты, основного своего кушанья. Его конкретное предположение, что эта кукуруза содержит вредные болезнетворные вещества, оказалась ошибочным, однако основная линия его резкой критики была не так уж и неверна. Ломброзо определял болезнь как, в сущности, явление нехватки. Крупные землевладельцы продавали ценные части урожая кукурузы, а своим работникам давали низкокачественные остатки. Между прочим, Ломброзо выводил отсюда настоятельную необходимость земельной реформы и перераспределение имущественных отношений. Среди богачей и их политических представителей произошел большой скандал. Ломброзо лишился врачебной практики, как и доцентуры, каковую он занимал с 1863 году в университете города Павия.

Образ социально ангажированного врача не вяжется с клише консервативных судебных медиков, которые строго хмурят брови за стеклами своих никелированных очков и фанатично вынашивают мысли о стигматизации Другого. В 1859 году Ломброзо добровольно устроился военным врачом в войне Италии за освобождение от австрийского господства. Вместе со своими земляками он боролся за независимость Пьемонта. Только после более чем пятилетней службы в качестве санитара он посвятил себя социальной и судебной медицине, а также психиатрии. Ломброзо начал врачом в лечебнице для душевнобольных в Павии, до того как стал экстраординарным профессором в тамошнем университете, в возрасте 31 года. Параллельно этому он проработал какое-то время директором лечебницы для душевнобольных в Пезаро. Большой карьерный скачок совершил Ломброзо только в 1876 году. Он получил вызов в Турин, став профессором судебной медицины, а в 1896 году, в дополнение к этому – и профессором психиатрии. Кроме того, в 1900 году Ломброзо получил право на чтение лекций по криминальной антропологии, одним из основателей которой был он сам.

В высшей степени печальна наша обязанность – с помощью неумолимого анализа разрушать и уничтожать одну за другой те светлые, радужные иллюзии, которыми обманывает и возвеличивает себя человек в своем высокомерном ничтожестве; тем более печальна, что взамен этих приятных заблуждений, этих кумиров, так долго служивших предметом обожания, мыничего не можем предложить ему, кроме холодной улыбки сострадания.

Таковы первые предложения из первой монографии Ломброзо «Гениальность и помешательство», которая в итальянском оригинале («Genio e follia») вышла в 1864 году. Здесь он уже недвусмысленно задал темы, которые в значительном объеме разрабатывал в последующие 40 лет своей исследовательской жизни: отклонения при экстремальных выражениях человеческой индивидуальности, трансгрессивные художественные и научные способности, с одной стороны; с другой же – криминальное поведение, в такой же степени взрывающее рамки буржуазного общества, в особенности у прибегающих к насилию преступников.

Одним из самых интересных авторов для нашего исследователя оказался не ученый, а величайший поэт Италии, Данте Алигьери, со своей «Divina Commedia». Безумие и выдающийся художественный талант были для Ломброзо неразрывно связаны. Ссылаясь на Демокрита, он говорил, что не считает истинным поэтом человека, находящегося в здравом уме. Он читал поэтический шедевр Данте, словно подробный клинический отчет. В своей первой книге Ломброзо только намекнул на свой интерес с этой точки зрения. Однако в более позднем исследовании под названием «Вырождение и гений» (1894) Ломброзо характеризовал «Божественную комедию» как пронизанную «симптомами нервной возбудимости и дегенеративных аномалий характера». Для врача и психиатра она стала прямо-таки «сокровищницей» со ссылками на эпилептические припадки и расстройства сознания, и все это он определял как феномены гениального ума. Повсюду-де дают о себе знать «скороспелая страстность и колоссальная чувствительность, постоянно возбудимая эротика, тенденция к мистической символике, конституциональная меланхолия, чрезмерная гневливость, жажда мщения политическим и литературным противникам, высокомерие, мания величия».

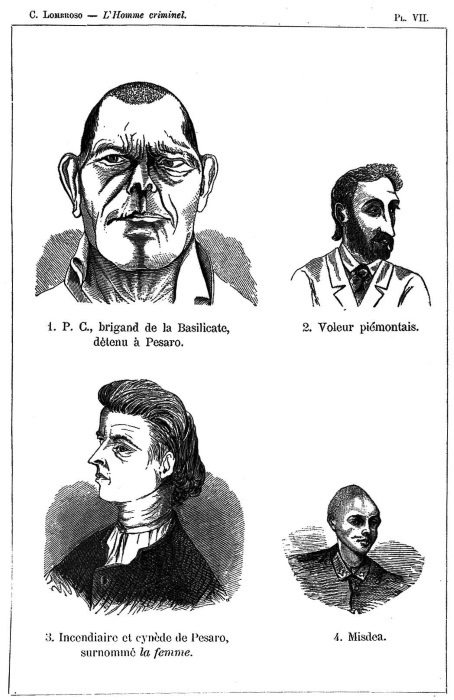

IMG_7.1 «Тюремной эпиграфике» Ломброзо уделял особенное внимание. Она, с его точки зрения, включала настенные надписи, гравировку на камерных предметах, а также татуировки, которые узники делали себе на коже. В книге «Тюремные палимпсесты» (1899) он интерпретировал множество графических элементов, исходя из индивидуальных биографий преступников или из их социальной среды. На иллюстрации показаны эпиграфические примеры, относящиеся к узникам – представителям неаполитанской каморры. Каморристы Неаполя продолжали традицию испанских разбойников «Гамурри», названных так из-за куртки «гамурра», каковую они имели обыкновение носить. Они сформировались еще в средневековье, чтобы в союзе с религиозными силами монархии «преследовать всех ей неугодных по политическим или религиозным причинам» (Lombroso, 1909; ил. на с. 5. Источник иллюстрации: Lombroso, 1896, Bd. 3, Atlas, Tafel LIII)

Правонарушителем является всякий, кто сбивается с пути, кто преступает закон. Характеристики, данные Ломброзо homo delinquens как особому варианту преступника, отличаются от тех, какими он описывает гения, скорее, нюансами, чем по сути; среди них: моральное помешательство, эпилепсия, чрезвычайная гордыня, легкая возбудимость, ранняя половая зрелость и непрестанно – господство низших инстинктов, атавизм, который он выводит как из исследования отношений насилия в животном царстве, так и из своих исследований «преступлений и проституции у дикарей и первобытных народов». Все эти категории в высшей степени совместимы с характеристиками крайних проявлений творчества и даже революционности. Двухтомное сочинение «Политическая преступность и революция», которое он написал совместно с Родольфо Ляски в 1890 году, служило, в первую очередь, моральному спасению гениальных, с точки зрения Ломброзо, революционеров, и их отличию от бунтарей. «Между революцией и бунтом», с точки зрения убежденного эволюциониста, каким был Ломброзо, существует такая же громадная разница, как «между эволюцией и катаклизмом, натуральным ростом и болезненной опухолью». Центральной негативной фигурой политического отщепенца для убежденного социалиста является анархист, которому Ломброзо также посвятил объемное исследование. С его точки зрения, анархист – это внутренне противоречивый, непредсказуемый индивид, находящийся, в отличие от криминального типа, вне действия всяческих законов, а не в проблемных отношениях с ними.

Криминальная антропология. Префикс гетеро придает словам значения, включающие «различный, чуждый, инаковый». Heteros как прилагательное означает в греческом языке также «отклоняющийся». Гетерогенные феномены суть явления инородности, в особенности – принадлежности к иному полу. «Гетерология» Жоржа Батая основывалась на парадоксах. Манифестации различного, другого, чуждого должны были в этом замысле быть так объединены, чтобы не утрачивать свою противоположность, свою уникальность. Речь шла о том, чтобы создать язык и форму изложения, которые не умерщвляли бы отклоняющееся посредством констатации, но, наоборот, способствовали бы его развертыванию в среде как поэзии, так и философской рефлексии в качестве «внутреннего опыта». А это и было, и остается делом невозможным. Здесь предстояло потерпеть крах не только Батаю и Пьеру д’Эспезелю, когда в 1929 году они основали журнал «Documents» для обсуждения гетерологических тем, но и авторам, следовавшим по их стопам, которые пытались мыслить и писать как гетерологи: к примеру Жилю Делёзу, Мишелю Фуко и Пьеру Клоссовски. Представления об инаковости могли бы дать работы таких художников, как Бальтюс и Клоссовски с их рисунками, или Пьер Молинье с его фотографическими постановками.

Отклонения стали предметом осмысления и для Ломброзо. Но он шел противоположным путем в деле освобождения девиантного и тем самым подтверждения его автономии. Он пытался в прямом смысле схватить девиантное, заключить его «под следствие» позитивистскими методами. Он поставил себе задачей сделать явления правонарушения полностью поддающимися толкованию, охватить их в их физических выражениях, а последние опять-таки преобразовать в данные. Благодаря этому гетерогенное стало неким количеством информации, которое поддается расчету. Для этого, с его точки зрения, годились любые средства, предоставленные в его распоряжение позитивными науками второй половины XIX века. Ломброзо использует соположенные и объединенные друг с другом физиологические методы измерения, включая системы электрической нотации, с заметным предпочтением краниометрии (для измерения черепов преступников), целые регистры антропометрии (измерение ушей, глаз, волосяного покрова и прочих телесных признаков), фотографию как средство систематической записи и хранения информации, но также в качестве средства анализа, плюс еще технику идентификации вроде истолкования отпечатков пальцев, анатомию головного мозга или половых органов, эмбриологию и графологию. Все это он сопрягал с густой, образованной посредством аналогий между различными полями сетью как будто бы неизбежных фактичностей. Тем самым, по крайней мере в тексте и в изображениях, беспокоящие элементы были приведены в менее тревожный вид. Особенно влиятельным оказался его вариант криминальной патологии. В ней глубоко переплелись чувствительный к социальным моментам врач и психиатр. Сам он характеризовал свой приход в криминальную антропологию как «несчастный случай».

«Продолжающееся развитие науки как предприятия не по возвещению истины, а по ее поиску, в значительной степени зависит от ее внутренней эмансипации по отношению к обязательствам перед властью». В виде криминальной антропологии в последние десятилетия XIX века возникла научная дисциплина, которую, несомненно, отличала принципиальная близость к власти. Ее цель заключалась в том, чтобы, как сформулировал это Ломброзо, «досконально распознать сущность преступника». В своем ядре эта дисциплина сформировалась как «наука о зле», каковая должна была послужить тому, чтобы отграничить его и сделать его безвредным. Ранние социал-реформистские подходы, как например, подход итальянца Чезаре Бонезаны или англичанина Иеремии Бентама в XVIII века оказались либо вытеснены, либо преданы забвению.

Прежде чем криминология в обличье патологии преступников поставила перед собой цель дорасти до уровня якобы объективной науки, она колебалась в объяснении синдромов между двумя главными установками. Одна была сформирована мифом о «тотальности бестии». Образ преступника репрезентировал зло как целое и без остатка в этом зле растворялся; небезопасный для общества путь, так как тем самым преступник образовывал в конечном счете автономную и отделяющую царство преступления от нормальности территорию. В случае же второй установки, выносящие приговор полагали, что зло, являющееся предметом дискуссий в каждом конкретном случае, в конечном счете, необъяснимо: несмотря на все попытки обоснования из социальной среды, биографии или предрасположенностей преступника, злодеяние-де остается загадкой, отсылая к чему-то потустороннему в личности, то есть к некой трансцендентности. Стало быть, рождение современной криминологии было основано на попытке избежать обе эти установки: как той, что исходила из мифа «тотальности бестии», так и той, что коренилась в идее трансцендентности зла. Ведь ни одну из них невозможно ни обосновать эмпирически, ни даже зафиксировать в виде данных. «Королевский путь» усматривали в том, чтобы перевести миф в опыт, а трансцендентность попросту упразднить, редуцируя сложность как преступника, так и преступления. Криминологам отныне предстояло интересоваться лишь теми измерениями реальности преступления, которые легитимировались с точки зрения криминально-политической постановки цели как поддающиеся определению. Все остальное, по крайней мере, с точки зрения криминологического интереса, затушевывалось. По сути, речь шла о том, чтобы лишить преступника статуса существа, которое «роковым образом пронизано автономией». Бесконечные муки, коим, как правило, подвергался преступник, предстающий перед юстицией эпохи модерна, на самом деле, были не чем иным, как зрелищным подтверждением этой автономии.

Создание homo delinquens как противодействующего дополнения, а не как некоего подвида homo sapiens, осуществленное Ломброзо и прочими маниакальными энциклопедистами, работавшими в Италии в последнюю треть XIX века и в начале века XX, раскрывается в своей направленности как натурализация феномена преступника. Из автономного существа должен был возникнуть гетерономный индивид, по статусу приближенный к царству природных объектов. Радикальное решение проблемы труднообъяснимого или вообще необъяснимого Иного: личность имела значение уже не как нечто самостоятельное и опасное для исследователя, поскольку в таком качестве ставила бы под сомнение и самого исследователя; она получала статус объекта, ставшего природным. Только как вещь ее можно было рассчитать, измерить, определить полагающееся ей место. Ломброзо и его соратники считали чрезвычайно важным настаивать на том, что они работали исключительно естественнонаучными методами, занимались эмпирико-индуктивными исследованиями личности преступника и их анализ всякий раз можно было подвергнуть проверке. Этот вариант современной криминологии тем самым обнаружил свою природу как некоего вида «социальной инженерии» (Штрассер). Правонарушители подлежали «обмеру» их делинквентности, и к ним должны были применяться аппараты и инструменты по улавливанию делинквентности и воспрепятствованию ей: стоило преступника провозгласить явлением природы – и он уже не нуждался в том, чтобы быть наказуемым по закону. Его можно было интернировать даже по подозрению, так как он в любом случае, с биологической неизбежностью, был злом.

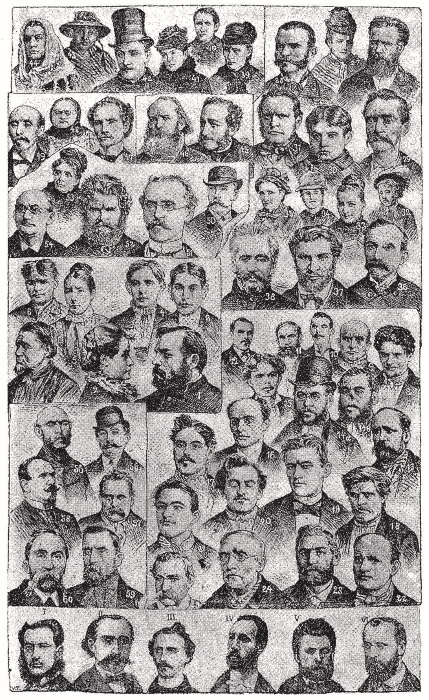

IMG_7.2 «Итальянские типы преступников»: в добавление к бесконечным картотекам фотографий Ломброзо подготовил для объемного альбома множество рисунков, на которых были еще раз особенным образом выделены физиологические признаки девиантов (Lombroso, 1896, Bd. 3, Atlas, Tafel XXV)

Фотография как техническое средство приобретает для этого варианта криминологии статус главного медиума. Изготовлению изображения преступника с помощью фотоаппарата придавалось значение установления истинности, сравнимое с измерением черепов, ушей и прочих частей тела. В обширных картотеках Ломброзо и его сотрудники в своем туринском институте, а впоследствии – в музее криминальной антропологии собирали портреты преступников со всего мира и фотографии лиц, имеющих, как им казалось, «девиантный» характер. Созданные с помощью технических средств изображения служили своего рода каталогом самих зафиксированных злостных преступлений. Они служили доказательством основной гипотезы о биологической предрасположенности, которая якобы выражается в запечатленных лицах. Особенную позицию заняла при этом составная фотография, введенная в криминологический дискурс Фрэнсисом Гэлтоном. Наложение нескольких портретов разных людей друг на друга служило тому, чтобы получить якобы характерные типы преступников. Прием составления фотографии приобретает статус метода, с помощью которого стало возможным определять квазипонятийные типологии преступников. Это была статистика, переведенная на язык изображений.

Эта позиция считалась далеко на бесспорной и в рамках криминологических исследований. На трех крупных конгрессах – в 1885 году в Риме, в 1889 году в Париже и в 1892 году в Брюсселе – которые в сохранившихся документах производят впечатление «олимпиад» по криминальной патологии, яростно спорили между собой представители различных школ. Против лагеря итальянских позитивистов решительно выступила группа французских врачей, психиатров и юристов, которые не принимали ни биологический детерминизм, ни исследовательские и описательные методы итальянских коллег. С их точки зрения, преступление основано, в первую очередь, на социальных обстоятельствах. Правда, они тоже использовали позитивистские методы измерения и такие медиальные стратегии, как фотографию. Но использовали они их исключительно для того, чтобы лучше понять феноменологию криминального, а не для того, чтобы объяснить сам феномен. В значительной степени эти конгрессы вместе с приуроченными к ним выставками, которые были организованны с большой помпой, особенно в Риме, служили пространством дискуссий об истинностном характере фотографического изображения.

IMG_7.3 «Фотография позволяет впервые, на длительный срок и однозначно установить следы конкретного человека. Детективная история возникает в момент, когда это решающее изобретение было пущено в ход против инкогнито человека. С тех пор бесконечные усилия направленные на то, чтобы схватить его в речах и делах» (Benjamin, Schriften I, 2. Иллюстрация: Lombroso, 1896, Bd. 3, Atlas, Tafel XXXII. Из берлинского альбома с фотографиями преступников.)

«Fossa occipitalis media». Ломброзо без меры предавался измерениям. Работая директором лечебницы для душевнобольных в Пезарио, судебным медиком и директором туринской психиатрической клиники, он исследовал и вскрывал тысячи тел, прежде всего, мозг и черепа, читал почерка и татуировки, которые особенно его интересовали, настенные надписи и гравировки преступников и даже последние признания приговоренных к смерти – и все это в поисках признаков отклонений. Многие из объектов он тщательно архивировал, заспиртовывал и выставлял на обозрение. Незадолго до смерти – а умер он 19 октября 1909 года – Ломброзо распорядился, чтобы его собственную голову выставили в специальном растворе в прозрачной стеклянной емкости – для потомков.

Между тем наиболее впечатляющей его находкой оказался некий медиум. Это было анатомическое углубление, темная камера, на которую Ломброзо пытался пролить свет своей интерпретацией. В глубине черепа у знаменитого итальянского преступника-рецидивиста исследователь отыскал анатомическую деталь, каковая прежде в столь примечательных размерах никогда не обнаруживалась ни у одного человека: так называемую fossa occipitalis media, которую до тех пор находили только у низших млекопитающих. Итак, в результатах измерений после «исследования 383 черепов преступников» читаем об этом следующее:

Средняя затылочная яма, которая обнаружена у 16 %, в 11 случаях имела обычный размер, что составляет 5 % от общего числа. <…> В 6 из названных 11 случаев она встретилась у воров, в 5 – у убийц. Сверх того, 5 из 11 имели вормианские кости, 2 – искривление атланта. У одного из них, болонца, затылочная ямка была вдвое больше нормальной, у калабрийца Виллеллы, очень предприимчивого вора, чьи черепные швы, несмотря на 70-летний возраст, все еще были открытыми, эта ямка имела совершенно необыкновенные размеры: 34 мм в длину, 22 мм в ширину, 11 мм в глубину.

Чрезмерная выраженность средней затылочной ямки не только служила для Ломброзо неким лейтмотивом, но и фактически приобрела медиальные свойства. По его мнению, прежде всего именно через нее опосредовалась биологическая предопределенность злостного преступника, его девиантность как нечто врожденное, каковую хотя и могли бы на время укротить социальные или личные обстоятельства, но которая латентно всегда присутствует и рвется наружу. На этом Ломброзо и построил свою эволюционно-теоретическую гипотезу о злостном преступнике как реликте какой-то более ранней эпохи развития. В более позднем высказывании, цитируемом его дочерью Джиной Ломброзо-Ферреро в предисловии к американскому изданию «L’uomo delinquente» («Criminal Man», 1911), в тривиальных метафорах эпохи Просвещения и с нескрываемым восхищением выражена встреча «раба фактов», как постоянно называл себя сам исследователь, с этим темным феноменом:

Это было не только мыслью, но и откровением. При взгляде на этот череп я совершенно внезапно – будучи озаренным, словно бескрайняя равнина под пламенеющим небом – уверовал в то, что узрел проблему природы преступника – атавистического существа, которое воспроизводит в своей личности дикие инстинкты первобытного человечества и низших животных. Итак, стало анатомически понятным: колоссальные челюсти, высокие скулы, глаза навыкате, изолированные друг от друга линии рук, глазные впадины огромных размеров, ладонеобразные или прижатые уши, которые обнаруживаются у преступников, дикарей и обезьян, нечувствительность к боли, чрезвычайная острота зрения, татуировки, чрезмерная вялость, любовь к оргиям и неодолимая жажда зла ради него самого, стремление не только погасить жизнь в жертве, но и изуродовать тело, разорвать его плоть и выпить кровь.

Склонный к насилию преступник как буйное хищное существо, которое не только угрожает homo sapiens, но и в состоянии разорвать его на части и поглотить: натурализация преступника означает здесь вторжение животных инстинктов в цивилизованную буржуазную жизнь, угрожающее сосуществование генетически отсталого человеческого типа с передовым. Но как это можно было объяснить исключительно законами природы? Как это мог выразить в понятиях дарвинист, эволюционист и детерминист, каким был Ломброзо? Необузданная жажда, инстинкт разрушения, разрывание Другого на части не уживаются с представлением о человеческой жизни как позитивном продукте отбора в борьбе за существование. Поэтому Ломброзо должен был приписывать природе принципиальную тенденцию к насилию, к разрушению, к чрезмерному расходованию энергии. Однако в противовес своему современнику Ницше и, разумеется, компании мыслителей, разделявших позицию Батая, которые поэтически прославляли эту трансгрессию как высшую ценность контрнормы, Ломброзо, будучи судебным врачом, все-таки оценивал ее с точки зрения полицейского. И здесь оставался только один путь – объяснить ее как дионисийское начало как таковое. Растрачивающая себя и безоглядно расточающая свои силы жизнь не уживалась с концепцией социально желательного окультуривания, проводимого под знаком права и порядка. Демонизация девиантных сил природы казалась единственным выходом. Но как раз в этом месте критика криминально-научного «производства» зла позитивистскими средствами оказывается бессильной. Ибо кроющееся в этой дьяволизации преувеличение также превращалось в миф. Ломброзо нуждался в демонизации зла для своего строго иерархически структурированного здания мыслей, чтобы определить и спасти в нем центральное поле напряжения между преступностью, безумием, гениальностью и революционностью в качестве привилегированной территории мужского, то есть также и его собственной территории.

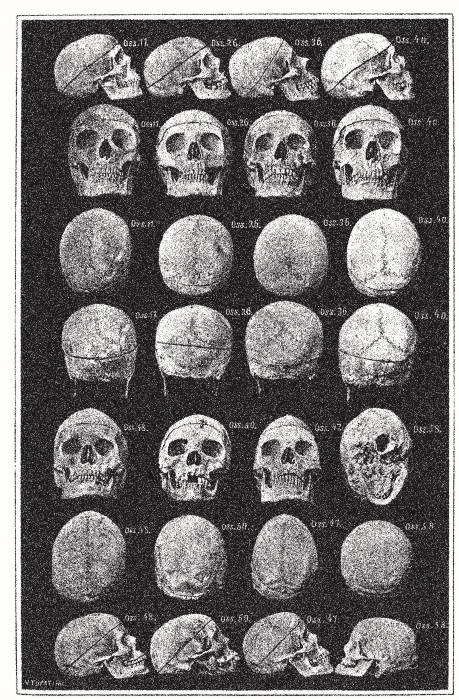

IMG_7.4 «Черепа итальянских преступниц» из книги «Женщина – преступница или проститутка» (Lombroso/Ferrero, 1894, Tafel III)

Один из наиболее ранних опубликованных текстов, который Ломброзо написал в возрасте 18 лет, касался взаимоотношений между половым и церебральным развитием. Нельзя сказать, что это сразу же явствует из названия: «Di un fenomeno fisiologico comune a alcuni nevrottieri» (1853). (Также и «Psychopathia sexualis» австрийского барона Рихарда Крафт-Эббинга, который свою диссертацию о «Бреде органов чувств» написал спустя несколько лет после ранней статьи Ломброзо, тексты которого он весьма ценил, была написана отчасти на латинском языке. Латынь как герметический код западных наук была до середины XIX века эффективным средством недопущения многих к знанию, в особенности – когда речь шла о табуированных темах.) Конструкт преступника как «соматико-психического атавизма» в текстах Ломброзо обладает одним не проговорённым, но подспудно непрерывно проявляющимся фокусом: необъяснимый Другой, осаждающий исследователя глубоким страхом и гонящий его с маниакальной деловитости на разрешение этой загадки, артикулируется для него наиболее непосредственно в другом поле, в половом различии и в связанных с этим глубоких конфликтах.

«Если в начале собирания фактов нам часто бывало не по себе, когда мы брели ощупью в потемках, то – как только, наконец, показалась яркая и отчетливая цель, мы ощутили радость охотников, вдвойне вкушающих успех, когда они в страхе и муках, наконец, добираются до своей добычи». Этот пассаж можно прочесть в предисловии к почти 600-страничной книге «Женщина – преступница или проститутка», которую Ломброзо написал совместно с Гульельмо Ферреро, своим сотрудником, а впоследствии и зятем. В первой трети книги оба автора, словно в статистическом бреду, раскрывают, прежде всего, свои представления о «нормальной женщине». Вес и рост, волосяной покров, содержание жира, кровь, череп, мозг, мочевыделение, менструации, сенсорика, половая чувствительность, чувство стыда, чувствительность к боли, жестокость и многочисленные прочие параметры выражаются в статистических данных, часто в соотношении между собой ради того, чтобы сделать выводы, на которых авторы строят свою «криминологию женщины» и патологию преступниц и проституток: нормальная женщина-де – это «недоразвитый мужчина», отсталое существо, которое превосходит мужчину только на предпубертатной стадии. Выражением этого кратковременного превосходства служит «скороспелость» женщины, с необходимостью сочетающаяся с наступающей впоследствии «неполноценностью», недостаточной чувствительностью и холодностью полового чувства. В сочетании с малой степенью разумности, все это для этих двух психиатров и судебных врачей – основные симптомы, приводящие их к спасительному для мужского гения выводу, посредством коего они спасают мужское превосходство. Едва ли существуют прирожденные преступницы, кроме редкого для женщин варианта: типа, соответствующего мужским атавизмам. Подлинное криминальное «творчество» у женщин – исключение. Это касается и позитивной стороны гения. «…В мире духа женщина безоговорочно отсутствует. Гениальные женщины представляют собой необычное, чужеродное для мира явление», – пишет Ломброзо совместно с Родольфо Ласки в другом месте. Свойственная женскому началу делинквентность – это проституция, которую Ломброзо, правда, изначально воспринимает не как преступление, а в ее социальной потребительной стоимости, как «необходимый предохранительный клапан для морали и общественного порядка», как «необходимый отводной канал» для «порочности мужчины», «так что можно сказать, что женщина, даже там, где она грешит, где она опускается до животного состояния, все-таки полезна обществу». Возможно, в качестве признания феминизма в социалистическом движении Италии, в которое был вовлечен сам Ломброзо, он особо порицает социальную дискриминацию женщины. «Ни одна строка этой работы не оправдывает <…> всестороннюю тиранию, жертвой которой была и до сих пор остается женщина – от табу, запрещающего ей есть мясо и притрагиваться к кокосовым орехам, до запретов получать профессиональное образование и – что гораздо хуже – использовать приобретенное образование в профессии; из-за таких смехотворных и жестоких ограничений мы, конечно, способствовали тому, чтобы сохранить, и даже усилить неполноценность женщины, дабы использовать таковую неполноценность ради нашей выгоды – даже там, где мы сами лицемерно покрывали легковерных и зависимых от нас женщин лестью, в каковую и сами не верили». Но исследовательская перспектива в мировоззрении Ломброзо располагается в определении отношений между полами как производственных отношений в пользу мужчины, – что он принимает во внимание и касательно собственной дочери: «И больше всего это доказываешь мне ты, моя возлюбленная Джина – последние и единственные узы, приковывающие меня к жизни, сильнейшая и плодотворнейшая сотрудница и вдохновительница всех моих трудов».

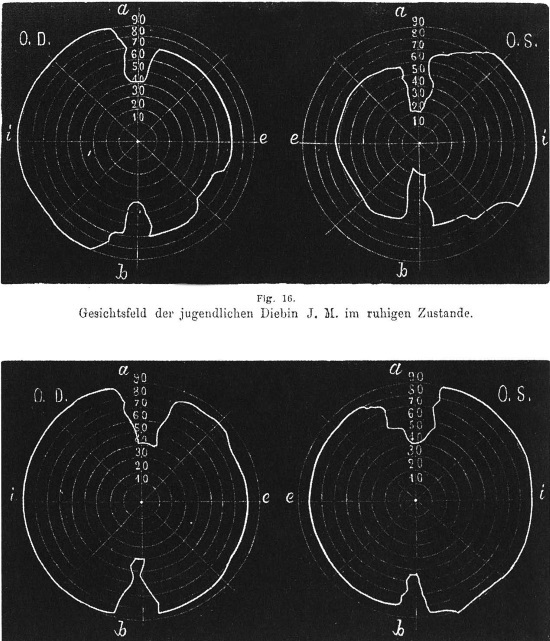

IMG_7.5 Неравномерности поля зрения правонарушителей послужило для Ломброзо и Ферреро ярким симптомом лабильности настроения. На двух верхних «мишенях» вычерчено поле зрения одной «молодой воровки <…> в спокойном состоянии». Внизу – «поле зрения той же женщины во время припадков возбуждения, вероятно, являющихся проявлением психической эпилепсии» (Иллюстрации: Lombroso / Ferrero 1894, 379)

Гипер. Мы перенеслись в эпоху создания новых медиа в конце XIX века. Сочинения Чезаре Ломброзо представляют собой сложные причудливые структуры, которые, как иногда кажется, уже оставили позади себя медиум книги. С одной стороны, мы встречаем в них бьющее через край феноменологическое разнообразие и манию аналогизации, как у делла Порта в «Magia naturalis», с другой – грядущую эпоху более сложно и произвольно подключенных друг к другу медиа. Для обеспечения своих доказательств ученый, которому в молодости хотелось стать поэтом, прибегал к всевозможным техникам регистрации, архивирования и визуализации, каковые в его распоряжение предоставляла вторая половина XIX века, и – с какой-то инфляцией – к статистике как методу описания. Как и для его современника Гэлтона, который всерьез предлагал и проводил статистические исследования влияния молитв, квантифицирующее сравнение играло для Ломброзо божественную роль. Обрывки всякой всячины, возникавшие в форме графиков, картинок, таблиц, диаграмм и частиц текстов, были сплетены в становившиеся крайне сложными аргументационные сети и, словно в кунсткамере ужасов, в дальнейшем сополагались без иерархий. При этом книги отличались чрезвычайной склонностью к членению. К примеру, «Женщина как преступница» состоит из двух частей и 19 глав, которые разделены на 250 подглав. Неоспоримый единичный факт, тщательно инсценируемое необходимое положение дел диктует на поверхностном уровне структуру и ритм текстов, будучи непрерывно подкрепленным впечатляющими количественными показателями относительно исследованных случаев. «Наблюдение и изучение 23 602 помешанных», к примеру, привело автора к уверенности в том, что вспышки безумия всегда совпадают с повышающейся температурой воздуха в определенные месяцы года.

Одним из наиболее часто используемых глаголов у Ломброзо является «сопрягать». Он – мастер конъюнкции. Он связывает и соотносит между собой все, в том числе и совершенно несовместимые между собой, по большей части, произведенные им самим данные и предположения. Так, например, в книге «Политический преступник и революции» картография Франции оказывается сопряженной с «распределением рас», политических партий и «количеством гениальных людей на 10 000 жителей». Также в соотнесении с Францией Ломброзо на обширной диаграмме классифицирует разные департаменты по «индексу гениальности» в связи с «орографическими свойствами» и с «геологическими особенностями почвы». Во второй главе первого тома он сопрягает частоту и качество восстаний и революций в мире, наряду со многим другим, с климатическими условиями, с «атмосферным давлением и колебаниями барометра», или с «тормозящим воздействием весьма значительных горных вершин». Вопрос о валидности единичных утверждений не ставится вообще. Речь идет о стратегии преодоления посредством видимости фактической сложности. Единичный факт необходим, когда он получает статус неприкосновенности через связь с множеством других фактов. Ломброзо был склонен к навязчивому позитивизму ассоциаций, который вызывал неприятие у его противников прежде всего в случае таких попыток объяснения девиантного, в которых приоритет отдавался социальным причинам над индивидуальными. Курелла превосходно описывает его метод так:

Если бы <…> его отправили в тюрьмы Либавы, Риги, Дерпта и Ревеля, чтобы установить причины латвийско-эстонской жакерии, то он констатировал бы метеорологические процессы в годы беспорядков, точно определил бы расовое происхождение арестованных, по физиономиям и форме частей тела, особенно черепов, установил бы симптомы вырождения, количество эпилептиков, истериков, безумцев и алкоголиков, выделил бы бродяг и рецидивистов, определил бы, у скольких из исследованных женщин были менструации во время жакерии, посчитал бы юношей, попавших под полную власть фанатических доктрин <…> и весьма сомнительно, чтобы среди обвиняемых вообще осталось сколько-нибудь значимое количество индивидов, для которых привлеченный помимо Ломброзо представитель материалистического воззрения на историю смог бы доказать сугубо экономическую детерминацию инкриминируемых деяний.

Префикс гипер, однако, имеет еще и этимологическое значение «чрезмерный», «стреляющий выше цели». Безудержность, с какой Ломброзо рассчитывал девиантное и, измеряя его, включал в исследования, взорвала узкие рамки им самим пропагандировавшегося детерминистско-дарвинистского метода. Маниакальный энциклопедист запутывался в им самим произведенном делириуме натравливаемых друг на друга и друг против друга фактов, данных и сигналов. Текст, который он писал на протяжении своей жизни, на поверхности пытался сделаться полезным для полиции, юстиции и общества. А подтекст, который чувствуется в каждой из его книг о различных типах девиаций, сообщает иную историю. Он повествует о страдающем и страстном – и в этом смысле патологическом – собирателе и охотнике, который в позитивной науке искал путь (и, возможно, даже находил на протяжении обширных участков своего труда) для компенсаторного удовлетворения собственных страхов и стремлений. «Вообще, сильные умы обладают и сильными страстями», – пишет он в «Гениальности и помешательстве»; они «придают особенную живость всем их идеям; если у некоторых из них многие страсти и бледнеют, как бы замирают со временем, то это лишь потому, что мало-помалу их заглушает преобладающая страсть к славе или к науке».

IMG_7.6 «Жизнь ради науки»: заспиртованная в стеклянном сосуде голова Ломброзо, ставшая экспонатом в туринском Музее криминальной антропологии имени Чезаре Ломброзо (Museo di antropologia criminale di Cesare Lombroso) (Colombo, 1975, 57)

Прирожденный преступник и гений: Ломброзо, должно быть, ощущал оба крайних полюса индивидуальной экзистенции, стремящейся к автономии, прежде всего, в себе самом. Его книги можно читать и как некий запутанный след, который он оставил для других, дабы они могли составить себе представление о таком ощущении.

Данте, который, как и Петрарка, располагался ближе к темной, загадочной стороне средневекового миннезанга, чем к поэзии Нового времени, влюбился уже на девятом году жизни; об этом нам поведал Ломброзо. А у Рафаэля он на той же странице цитирует лирические строки: «Как сладко мое иго, как сладки цепи ее ослепительно белых рук, когда она сдавливает ими мою шею. Смертная боль охватывает меня, когда я расстаюсь с этими руками. О тысяче других вещей я промолчу, ибо избыток наслаждения приводит к смерти».

Последнее сочинение Ломброзо, которое было опубликовано лишь посмертно в 1910 году в Турине, называется «Fenomeni ipnotici e spiritici». Зачарованный, в первую очередь, необычайными обстоятельствами транса и помешательства медиумов, он завершил свои исследования этими таинственными феноменами. Будучи академическим аутсайдером, Ломброзо на протяжении всей своей карьеры то и дело подвергался злобным насмешкам коллег и институтов. Многие считали помешанным его самого. Это делало его чувствительным к тому, чтобы не дискриминировать другие формы знания, отличные от тех, что профессионально практиковал он сам. Ведь если бы мы смеялись над девиантными мировоззрениями, то мы никогда «не были бы способны заметить, что впадаем в заблуждение, и как раз словно некоторые безумцы, мы смеемся, когда тьма скрывает от нас истину, над теми, кого осенило». Медиума-психиатра в самом знаменитом из всех экспрессионистском фильме «Кабинет доктора Калигари» (1920) зовут Чезаре. Существует лишь один фильм, сравнимый по выразительной силе с шедевром Вине/Майера/Яновица: итальянская экранизация «Дантова Ада» (1909), грандиозная доэкспрессионистская кинопоэма, полная гротескных и архаичных постановочных эффектов, а также делириумного изображения девиантного и декадентского. Ломброзо мог бы написать сценарий такого фильма. К сожалению, он до сих пор остается в значительной степени недоступным для публики.