Глава 6: Электризация, телеграф, «ближневидение»

Риттер, Худи, Пуркине

Не прав считающий, что мир открыт!

Он горизонт границей мира мнит!

Бёкман 1794

Virtus electrica. В 1767 году в Риме вышло одно странное печатное произведение. В честь святой Девы Марии автор назвал себя Йозефус Марианус Партениус. Это был псевдоним выпускника Collegium Romanum, которого звали Джузеппе Маццолари. Он преподавал во Флоренции и Риме риторику и классическую филологию. Его сочинение имело лаконичное название, которое, правда, должно было быть всеохватным по отношению к своему предмету. Оно называлось «Electricorum» и состояло из шести книг и приложения. После посвящения Игнатию Лойоле и краткого предисловия для читателей наш иезуит устроил поэтический фейерверк. На 247 страницах, в формулировках, которые были написаны сплошь гекзаметром и на классической латыни, он расположил гимны, посвященные феноменам электричества и ситуациям, с ним связанным. В традиции Лукреция и его знаменитой поэмы о природе («De rerum naturae») это сочинение принадлежит к тому типу текстов латинской дидактической поэзии, посредством которого в раннее Новое время в особенности, иезуиты развернули наступление в сфере образования. Поэма образует лишь текстовый уровень книги. Многие из фигурирующих в ней технических терминов, имен и понятий снабжены примечаниями, которые Маццолари истолковывает в объемных сносках. По отношению к поэме они образуют параллельный, дискурсивно совершенно иначе построенный текст. Здесь собраны знания эпохи на эту тему, которыми мог владеть автор – от античных догадок о силе притяжения янтаря, через ранние натурфилософские работы по магнетизму, в том числе сочинения Кирхера и его аппараты в Museo Kircheriano, до математических познаний Руджеро Джузеппе Босковича из Рагузы или изобретения так называемой лейденской банки, которое в 1745 году способствовало открытию принципа аккумуляции и усиления электричества Питером ван Мушенбруком и Эвальдом Юргеном фон Клейстом, предком писателя Генриха фон Клейста.

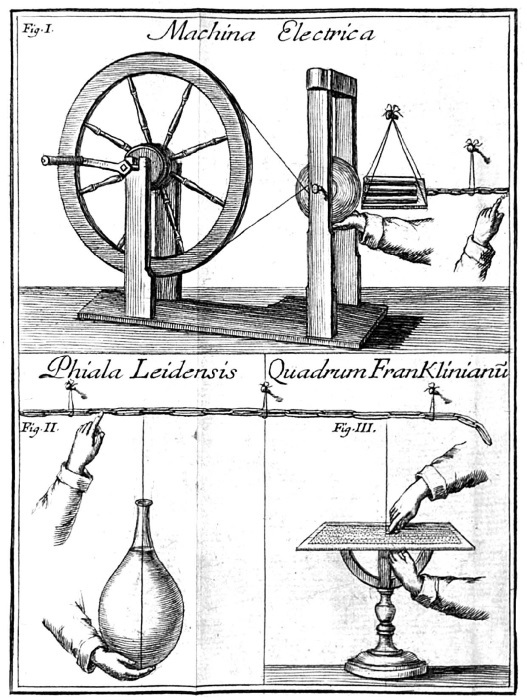

Шестая и последняя книга начинается с панегирика физику, писателю и политику Бенджамину Франклину из Филадельфии. Он не только уже в 1740-е годы произвел фурор предложениями, касающимися молниеотводов, но и в 1758 году, в «Письмах об электричестве», рекламировал званый обед, для которого петух «умерщвлялся электрическим ударом и поджаривался на электрическом вертеле, на огне, зажигавшемся с помощью электричества». Такие проекты были для Франклина возможны, потому что он вместе с названным в его честь щитом разработал сравнимый с лейденской банкой артефакт, позволявший временно накапливать и целенаправленно использовать электрический ток. Этот прибор состоял из с обеих сторон покрытой станиолем, квадратной стеклянной пластины, заряжавшейся электричеством, которое добывалось посредством трения. Маццолари связывает свою благодарность «англу» Франклину с витиеватой благодарностью в адрес «Роджера», как он в самом стихотворении непрестанно обращается к автору: «До сих пор автор доверял себя руководству Франклина, которого он называет именем Англа [Anglus]; если же теперь он приступает к более глубокому изучению электрической силы (virtus electrica), то все, что он в этой книге рассматривает, он узнал у Босковича, и заявляет об этом – как того требует приличие – как о заимствованном у него. Энциклопедическую поэму Маццолари завершает приложением к тексту, где воззрения автора сопоставляются с взглядами других ученых из Рима, среди которых – его брат; опять-таки сплошь латинскими гекзаметрами. Завершается все это двумя складными графическими листами с изображением машин. На одном изображены филигранно изготовленные колокольчики, приводимые в движение электричеством – что представляет собой адаптацию созданного в 1759 году clavecin йlectrique Жан-Батиста де ла Борда. Другой иллюстрирует machina electrica, которая заслужила особое внимание.

IMG_6.1 Относительно машины Боцоли для получения электричества трением Партений (Маццолари) пишет: «Как я могу объяснить, как он в конце висячей цепи двигал рукой, словно веером, И пламя там появлялось вновь, И почему ощущался легкий шелест в упоительной воздушной струе? Почему он вначале связанные с ней шарики расположил в длинный ряд, Затем раздул пламя, и, наконец, умело успокоил огонь и перенес его назад? Ведь также и здесь требуется много искусности…»(Parthenius, 1767, 12)

Связь с этой машиной формулируется в первой книге «Electricorum», на обоих уровнях текста. В этой поэме Маццолари воздает хвалу одному из своих собратьев по Societas Jesu, который в сноске представлен под именем Йозефуса Бозолуса. Джузеппе Боцоли также преподавал в римской Коллегии иезуитов физику и философию и время от времени демонстрировал там зрелищные опыты с электрическими явлениями. Тем не менее по профессии он был филологом-античником и стал известен благодаря переводам «Илиады» и «Одиссеи».

…сведущий в делах всепроизводящей Минервы,

Он напряженно и неустанно работает со стеклом,

Пока не изготовит достойное взгляда зрелище с новыми формами.

Так же загадочно, как он получает в высшей степени разные виды пламени

И пользуется ими ради прежде невиданной цели;

И как он обращается необычайными знаками к отсутствующему другу…

А именно: две медные нити, которые он разматывает в связную цепь,

Он протягивает в длину; и тянет их ровно в той мере, в какой отдален его друг.

А чтобы втереть очки публике

И чтобы искусно сокрыть свое любопытное изобретение,

Он закапывает проволоки глубоко под землей;

Однако так, что их концы выходят на поверхность там,

Где знающий друг ждет и наблюдает скрытые знаки.

Сам же он получает из глубин вращающегося вокруг своей оси стекла

Ток [fluctus], когда шар, как обычно, трясет; и там,

Где напротив друг друга находятся два конца медной проволоки,

Не касаясь их и на точно отмеренном расстоянии,

Когда все происходит, он получает столько искр,

Сколько необходимо для следующих целей: ведь они [искры] обозначают

Отдельные элементы [в сноске можно узнать, что под ними подразумеваются буквы], которые <…> складываются в слова,

Открывают мысли духа и обосновывают осмысленную фразу.

С помощью этих указателей и верно опосредствующих искр [interprete flamma].

Говорит словами отсутствующий отсутствующему другу.

От искусственного создания электрического напряжения через его усиление и сохранение в лейденской банке вплоть до приема сигналов с помощью щита Франклина: так проходит весь процесс электрической выработки сигналов на расстоянии. В сносках Маццолари поясняет детали: к примеру, то, что опыты с разными проводящими материалами доказали, что металлические провода являются наиболее пригодными; что разумно проводить электричество под землей, чтобы обмен сообщениями мог осуществляться в тайне по отношению к третьим лицам; и что возможно разработать условный и редуцированный язык, чьи отдельные элементы символизировались бы количеством электрических искр: «С другом вместе <…> можно было бы без труда, при наличии искр, составить нечто вроде алфавита и обосновать некий метод говорения; как именно следует его – по возможности просто – оформлять и определять, об этом каждый должен решать сам…»

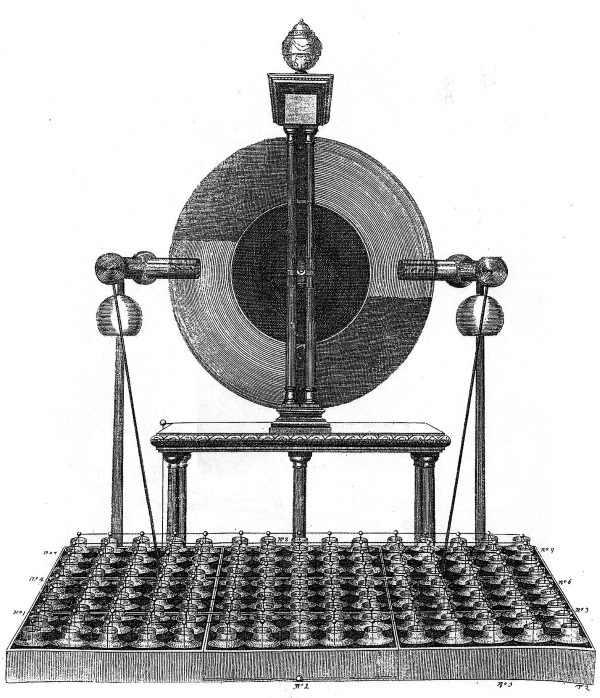

IMG_6.2 Большая машина для электризации, созданная врачом из Гарлема Мартином ван Марумом около 1785 года. В те годы она была мощнейшей и крупнейшей машиной для добывания электричества посредством трения. Она состояла из двух круглых пластин диаметром более 1,6 м, которые были смонтированы в стоячем положении, на расстоянии 20 см друг от друга. Машина была столь мощна, что могла притягивать шерстяную нить с расстояния 40 футов. (Тейлеровский музей Гарлема, в котором ван Марум начал работать в 1784 г.)

Гимн Маццолари экстравагантно написан в форме поэтической энциклопедии и многое предвосхищает в перспективах медиатехники, на которую он намекает телеграфным аппаратом Боцоли, что не было таким уж необычным в том, что касалось технологической сути дела. В середине XVIII века электричество начало развиваться, превращаясь в интереснейшую часть прикладных наук. Начиная с античности были известны странные феномены притяжения легких материалов вроде листьев или других частей растений определенными веществами или камнями. Электрические разряды в природе, как они проявлялись при грозах, а также таинственные огни, внезапно начинавшие плясать на корабельных снастях, возбуждали любопытство людей и страшили их. Еще для делла Порта, который в «Magia naturalis» уделил значительное внимание янтарю и намагничиванию камней, все это относилось к необъяснимым тайнам, чьи эффекты можно лишь описывать – как в случае с янтарем и магнитным железняком, и с помощью которых можно производить опыты и показывать магические фокусы профанам. Только в 1600 году эти явления получили общепринятые имена. В том же году лондонский врач Уильям Гилберт, подобно Джону Ди некоторое время работавший на службе у Елизаветы I, опубликовал книгу «De magnete magnetecisque corporibus» («О магнитах и магнетических телах»). Там он исследовал многочисленные вещества в отношении их магнитных свойств, разделил их на природные и искусственные, и дал им обозначение electrica, которое выводил из греческого слова для «янтаря» (elektron). После этого обязательным упражнением всесторонне образованных естествоиспытателей стало заниматься и этой областью знания. Так, Галилей делал заметки на эту тему, Кирхер посвятил ей целый фолиант, а Лейбниц и Ньютон интенсивно размышляли об этом. Практическое движение в этом направлении началось тогда, когда магдебургский бургомистр Отто фон Герике с 1650-х годов начал экспериментально заниматься изготовлением пространств с откачанным воздухом. Вслед за Кирхеровой «Musurgia universalis» он тем самым хотел прежде всего доказать, что звук для распространения нуждается в среде – а именно, в воздухе. Затем его внимание оказалось направлено на другие явления. Так, в публикации от 1672 года Герике описывал, как можно искусственно вызвать электрическую силу, если тереть специально подготовленные серные шарики сухими руками. В этой работе он описывает и проблемы проводников электричества, воздействия не намагниченных тел и производства света посредством электричества. В начале XVIII века куратор уважаемого Лондонского Royal Society Фрэнсис Хоксби сооружал машины для электризации, функционировавшие с помощью трения, и тем самым обнаружил возможность производить искусственный свет в стеклянных сосудах с откачанным воздухом.

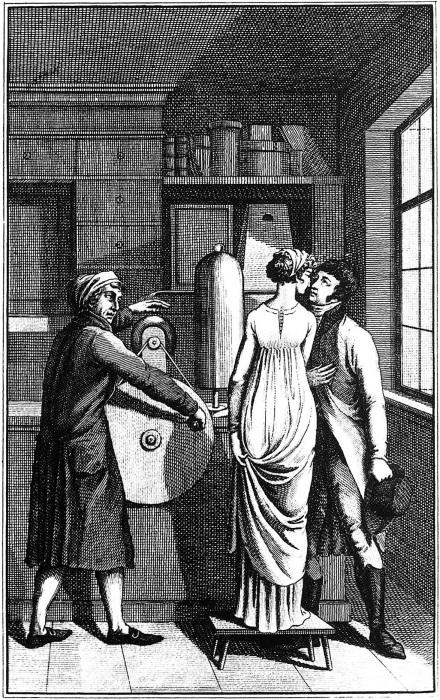

С 1729 года англичане Стивен Грей и Грэнвилл Уилер проводили опыты с материалами, позволявшими передавать электричество на далекие расстояния. Так, Грей устраивал публичные опыты, доказывая, что человеческое тело годится в качестве превосходного проводящего медиума, conductor. Он горизонтально подвешивал легких мальчиков или девочек с помощью канатов к машине для электризации, посылал электрический ток через их щуплые парящие тела и просил их прикоснуться пальцами к частице металла или обрывку бумаги. Особенно зрелищными были опыты Кристиана Фридриха Лудольфа в на тот момент недавно основанной Берлинской академии наук. В 1740-е годы он также использовал в качестве главного проводника человека, а не аппарат, чтобы доказать, что с помощью электричества можно добывать и огонь. Понятие о человеке как о проницаемой инстанции получает при этом причудливое подтверждение. От прикосновения рукой к электрической машине на кончиках пальцев разряжались искры, которые были достаточно мощны для того, чтобы воспламенять подогретый спирт. Как правило, Лудольф использовал для экспериментов молодых женщин. Тем самым он демонстрировал, что огонь уже является не только внешним объектом изобретательской деятельности, но и проницает субъектов в качестве энергии и может искусственно из них добываться. После изобретения лейденской банки такие эксперименты становились все причудливее и сенсационнее. Антуан Нолле, учитель физики при парижском дворе Людовика XV, выстроил в цепь 180 солдат, которые должны были взяться за руки, и одновременно наэлектризовал их. Тот же эксперимент с внезапно и совместно погруженными в искусственный экстаз телами он провел и с 700 монахами, с монастырем в полном составе. Такие же зрелищные опыты проводились и в Китае.

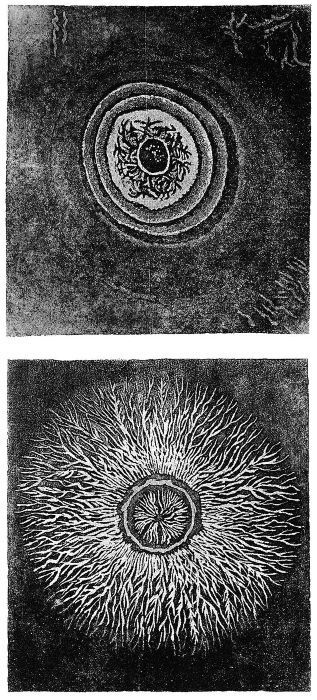

Подобные инсценировки способствовали тому, что спустя немного времени электричество стало «модной наукой»: Просвещение понималось буквально, как искусственное освещение. В буржуазных салонах и при дворах знати демонстрировались новейшие достижения, и при этом ощущалось, что собственное – лениво и праздно текущее – время далеко опережалось, точно так же, как при показе поющих, играющих на флейте, пишущих или играющих в шахматы автоматов, которые в ту эпоху вошли en vogue. При этом энергия, производившаяся трением стекла или серных шариков, была еще очень мала. Основные физические законы электричества еще не были известны, даже когда Георг Кристоф Лихтенберг представил в 1777 году в иллюстрациях двухполюсность скользящих разрядов на своем диэлектрике, адаптации электрофора Алессандро Вольты, когда он вызывал воздействие отрицательного и положительного полюса электродов на темные янтарные пластины, которые он посыпал порошками свинцового сурика и серы. В Лихтенберговых фигурах напряжения на положительном и отрицательном полюсах электричество впервые получило такую форму представления, которая была понятна и для профанов. Однако, по существу, продолжали исходить из того, что оно является свойством особых веществ и организмов, то есть феноменом природы.

IMG_6.3 «Электрический поцелуй». Гравюра, около 1800 г. (Собрание Немецкого музея, Мюнхен)

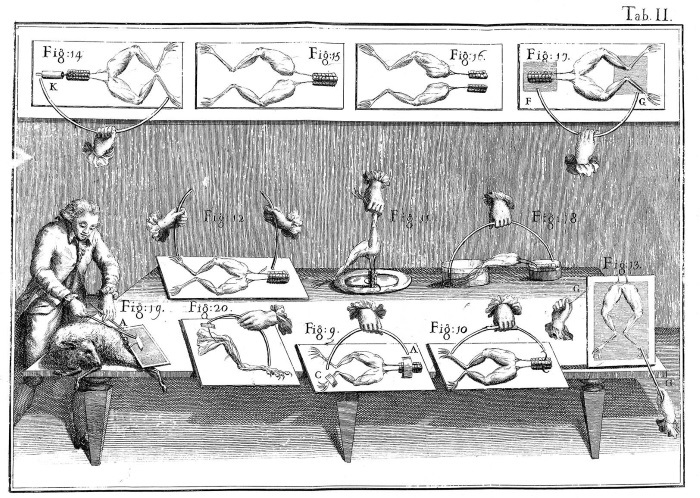

Эта мысль направляла также опыты, которые Луиджи Гальвани, врач, акушер и профессор анатомии из Болоньи, проводил с 1780 года. Областью его специализации было исследование электрической возбудимости нервов и мускулов – что он делал преимущественно на разрезанных лягушках. В 1790 года Гальвани случайно сделал одно решающее открытие. Не удовлетворенный тем, что в нормальных метеорологических условиях лягушки, подвешенные к железным решеткам и крючьям, демонстрируют слабую реакцию, он принес их к себе в лабораторию и начал вместе с ассистентами давить железными крючьями в спину животных через металлические пластины. Теперь содрогания мускулов лягушек стали такими же мощными, какие прежде можно было зарегистрировать лишь под воздействием гроз.

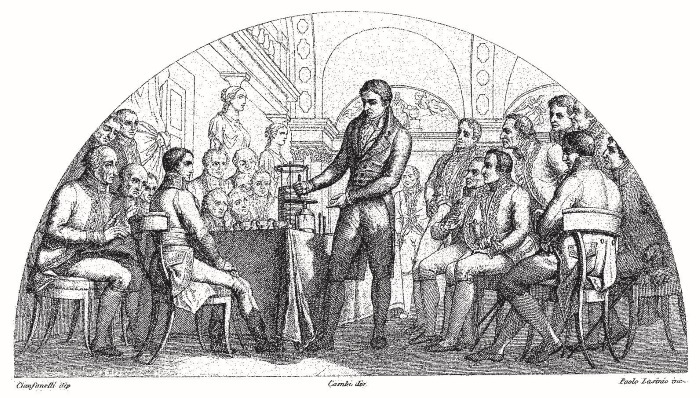

Однако Гальвани остался при мнении о том, что электричество – сугубо животное или органическое свойство. Он всего лишь считал, что своими опытами открыл метод, позволяющий с большим успехом производить и регистрировать содержащееся в мускулах и нервах электричество. При этом лягушка, собственно говоря, была неважна. Она служила исключительно проводником и измерительным инструментом, который указывал напряжение. Лягушка функционировала подобно живому осциллографу. Как бы там ни было, Гальвани практически открыл не что иное, как первый батарейный элемент. Ибо электрическое напряжение, по существу, производилось через контакт разных металлов в цинковом крючке и железной пластине, которые были связаны между собой через влажный возбудимый проводник. Электрическая цепь замыкалась, как только к ней голыми руками прикасались сотрудники Гальвани. Даже когда в 1791 году он опубликовал свои наблюдения, он еще не мог как следует объяснить физические процессы, хотя и проделывал опыты с различными металлами, установив, что особенно плодотворны опосредованные контакты меди с цинком или серебром. Самого медика вообще не интересовали связи «мертвых» материалов и он рассматривал их как всего лишь вспомогательное средство продемонстрировать животное электричество. Физическое объяснение предоставил ему как раз его земляк Алессандро Вольта: электрический ток возникает тогда, когда мы стискиваем между двумя подходящими металлами пропитанную жидкостью кашицу, один из так называемых электролитов, и металлы вновь связываем проводником, за пределами электролитов. Вольта проводил наблюдения и объяснения, пользуясь аппаратом, который позволял искусственно создавать и накапливать гораздо более эффективное электрическое напряжение, чем с помощью инструментов трения и лейденской банки. Благодаря последовательному подключению нескольких батарейных элементов электрическое напряжение можно было даже увеличить в несколько раз. На переломе между 1799 и 1800 годами вольтов столб предоставил новую возможность порождать электричество как относительно независимый от природы продукт в любых количествах.

IMG_6.4 Фигуры Лихтенберга. Гравюра, около 1806 г. (Георг Кристоф Лихтенберг, Труды по физике и математике, Гёттинген 1806)

Воздействия этих открытий и изобретения Вольты оказались драматическими и стремительно пронизали собой самые разнообразные сферы жизни. Так, Наполеон Бонапарт, который был в 1799 году назначен первым консулом в Париже, а в 1804 году самолично короновался как император Франции, просил показывать ему по возможности вновь и вновь подобные мощные инструменты и даже назначил премию за новинки в этой области. Электрический эффект стал метафорой современности – даже для политической ситуации, которая сложилась в Европе после Французской революции и была полна турбулентностей и поляризаций. Гальваническое возбуждение, одушевление и электричество стали синонимами. Даже Маркиз де Сад, который в своих вынужденных блужданиях между заключениями, побегами и психиатрическими больницами, принадлежал к наиболее острым наблюдателям времени, не без волнений принял зрелищную новинку. Двойной роман «Жюстина и Жюльетта», чьих героинь можно истолковывать в качестве крайнего положительного и отрицательного полюсов морали и порочности, был опубликован в 1797 году. Жюльетта, в своей страстной склонности к преступлению и к саморасточительному декадансу, была «наэлектризована современностью».

«Риттер – это рыцарь, а мы – лишь пажи». Это был идеальный материал, из которого грезы и кошмары романтических поэтов, философов духа и природы, ощущались как теснейшим образом сплетенные с науками о природе. В fin de siиcle XVIII века, в провинциальном тюрингском городе Йена сложился кружок молодых интеллектуалов, которые радикальным образом провозглашали собственный субъект инстанцией всего, что движется, тогда как немецкие классики постепенно двигались к выходу из периода «бури и натиска», в своей тоске по античности усиленно обращались к традиционному универсализму, а Гёте все больше интересовался текущими политическими делами. Август Вильгельм, Каролина и Фридрих Шлегели, Доротея Файт, впоследствии ставшая супругой Фридриха Шлегеля, Людвиг Тик, Ахим фон Арним, который был физиком перед тем, как посвятить себя писательской деятельности, Клеменс Брентано и Новалис – вместе с кое-какими случайными гостями – образовывали тот йенский кружок, который, следуя наукоучению Фихте и натурфилософии Шеллинга, по-новому пытался исследовать и поэтически сформулировать единство мира.

IMG_6.5 «Galvani de viribus electricitatis IV» (Ostwald, 1896, 35)

Авторы, относящиеся к магической натурфилософии XVI века, пока еще давали гетерологии явлений возможность беспрепятственно идти своим чередом и в то же время настаивали на тождественности вещей с их обозначениями. Универсалисты XVII века пытались свести вещи в форме чисел и их отношений к обобщаемым законам, а для этого они нуждались в выведении того единичного, что им предстояло формулировать, за рамки природы. Обоснованные Декартом разделения между материальным и мыслящим привели к казалось бы непреодолимым разрывам, и тонко чувствующие умы болезненно ощущали их. Возникло убеждение, что помимо христианского Бога обнаружен некий всеобщий принцип, в котором могли сочетаться множественность вещей и множественность рассматривающих их индивидов с их плотью, с их мускулами, нервами и мозговыми токами. Место великого Пульсатора было заполнено теперь не теологически, а научно открытым феноменом, который объявляли природным и который к тому же имел женские коннотации. Микро- и макрокосм могли объединиться новым способом. В электричестве ранние романтики находили грандиозное подтверждение тому, что «удары пульса человека представляют собой ритм вселенной», и наоборот.

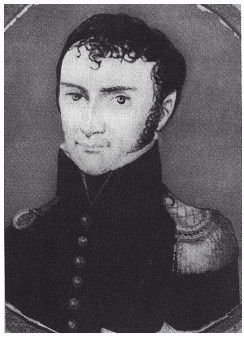

IMG_6.6 Портрет Риттера (Worbs 1971)

Как никто другой, молодой аптекарь из силезской деревни Замитц воплощал субъективность, знающую и чувствующую вместе с космосом. В 1796 году в Йенский университет на обучение по специальности «фармация» поступил едва достигший 20 лет Иоганн Вильгельм Риттер, записавшись как иностранец, так как Силезия находилась под прусским господством, а Йена располагалась в герцогстве Саксония-Ангальт. Правда, обычное обучение вообще не интересовало этого пасторского сына. Получивший образование как самоучка молодой человек горел желанием раскрыться в академической среде в качестве экспериментатора с химическими и физическими процессами. В их центре располагался гальванизм со всеми его явлениями. Лишь спустя целый год после прибытия в Йену Риттер получил возможность весьма обратившего внимание на себя доступа к академической общественности. Уже известный в свои 29 лет молодой прусский горный асессор Александр фон Гумбольдт попросил выделявшегося на общем фоне студента написать критический комментарий к новым «Опытам о раздражении мышечных и нервных волокон». В кратчайшее время Риттер написал об этом объемистый конволют и представил изложенные в нем важнейшие тезисы о гальванизме в живой и мертвой природе 29 октября 1797 года перед восхищенной аудиторией. После этого он опубликовал первый вариант упомянутого доклада в качестве своей первой книги. Вскоре она оказалась на письменных столах элиты искателей красоты и истины – от Шеллинга и Новалиса до Гёте и Шиллера – и в течение кратчайшего времени наделила Риттера статусом культовой фигуры в раннеромантическом движении. Всего лишь 13 лет спустя он скончался. Чрезмерно напряженный стиль жизни и работы, который он без всякой оглядки навязывал собственному телу, не позволил ему дожить даже до 34 лет. «Риттер – это рыцарь, а мы – всего лишь его пажи», – так обобщил Новалис в письме к Каролине Шлегель свое восхищение этим неустанно излучавшим идеи естествоиспытателем, который превратил свое тело в важнейшее место для проведения экспериментов. Этот физик поддерживал с Новалисом самую задушевную и крепкую дружбу в рамках Йенского кружка. Когда же Новалис скончался в 1801 году, в возрасте 29 лет, Риттер испытал нестерпимое горе. С тех пор он постепенно все больше отчуждался от этой группы.

IMG_6.7 В 1801 году Вольта демонстрировал перед Наполеоном и членами физического и математического класса Французского национального института эксперименты с электричеством. На столе стоит также названный его именем столб. Иллюстрация взята из одного флорентийского памятного сборника, посвященного Галилею, 1841

За те немногие годы, которые были отведены Риттеру для работы, он создал невероятное количество произведений. Примерно на 5500 страниц он опубликовал результаты своих исследований в монографиях, сборниках и профессиональных журналах. Сюда добавлялись объемистые статьи из дневников и корреспонденции, часто принимавшие характер научных статей. Академический истеблишмент тем не менее долго и безоговорочно отвергал его как экзальтированного чудака, который работал без всякой системы, пользовался запутанными формулировками и, ко всему, не получил даже докторской степени. Только спустя более 80 лет после смерти Риттера Вильгельм Оствальд в речи на первом ежегодном собрании Германского электрохимического общества, произнесенной 5 октября 1894 года в Берлине, удостоил вниманием его выдающиеся достижения как первооткрывателя ультрафиолетового света по краям видимого спектра, как изобретателя аккумулятора, как пионера физиологии раздражения и субъективного чувственного восприятия, а также, прежде всего, как основателя электрохимии.

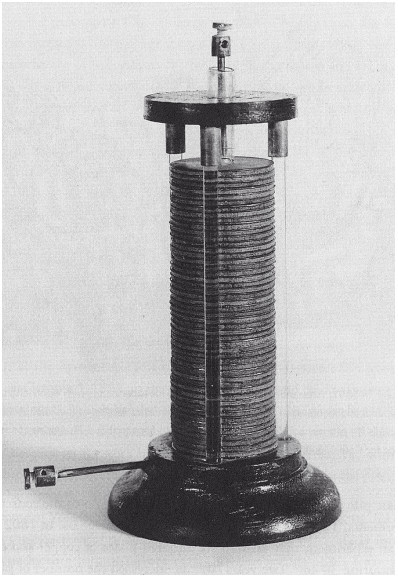

Вольта был физиком. Он не верил в существование какого бы то ни было органического электричества и не уделял особого внимания жидкостным проводникам между металлами своих батарей. С его точки зрения, электричество возникает от контакта между гетерогенными мертвыми частями материалов. С точки же зрения Риттера, напротив, целое представляет собой неделимый процесс. Чтобы между металлами могло возникнуть электрическое напряжение, необходима связь с жидкостью. Он проследил «химическое воздействие между металлами как причину электрического заряда» и тем самым в конечном итоге связал гальванизм с физикой Вольты и с электрохимией. Еще до Вольты Риттер предлагал соответствующие аппаратные приспособления, пользуясь которыми, он работал с разнообразными растворами солей как с химическими средствами. У него просто не было времени точно описывать их, так как электричество интересовало его в гораздо более всеобъемлющем смысле, нежели как эффективный поставщик энергии. Только когда итальянский физик с его столбом из нескольких многослойных батарейных элементов начал производить в Европе фурор, Риттер тоже приступил к ускоренному сооружению своей аппаратуры. И делал он это прибегая к характерным расточительным жестам. Так, в 1802 году он проводил эксперименты с 600 пластинами из цинка и меди площадью по 30 м2 каждая. Два года спустя он увеличил количество пластин до 2000 и последовательно подключал друг за другом по 100 батарейных элементов, создавая аппараты для напряжения. На этой фазе Риттер обнаружил не только то, что постоянный ток может способствовать разложению химических соединений; он также экспериментально обосновал «принцип аккумулятора: столб из медных дисков и электролитной жидкости заряжался в контуре вольтова столба и мог впоследствии сам давать ток».

Риттер не имел регулярного дохода, а его эксперименты были чрезвычайно затратными. Он расходовал на них все деньги, которые зарабатывал, был всегда в большом долгу у друзей, непрерывно распродавал книги из собственной библиотеки, в течение длительных периодов скудно питался, а иногда по шесть недель ходил в единственной рубашке, которая у него была, не стирая ее. Гёте поначалу весьма ценил молодого естествоиспытателя и пригласил его к веймарскому двору, чтобы тот продемонстрировал там свои батареи и заработал немного денег. У самого министра не было времени участвовать в этом событии. В письме, которое Риттер написал ему день спустя, физик не только указал на унижение, испытываемое им при таких демонстрациях, но еще и упомянул то, что, собственно, двигало им как страстным экспериментатором: «…вчера перед [герцогом] и всем остальным двором проводились эксперименты с батареей. Понравились ли они – не знаю. Однако во всем обществе я не нашел ни единого знатока этого искусства, а это в любом случае производит гнетущее впечатление на того, кто может взывать единственно к таким людям». Для него физика была не только научной дисциплиной. Она была для него живой экспериментальной практикой, живым мировоззрением и в этом смысле – искусством, а хороша она была лишь тогда, когда была в состоянии проникнуть в глубочайшие области необъясненных вещей.

IMG_6.8 Зарядная колонна (аккумулятор), согласно Иоганну Вильгельму Риттеру, считается первым аппаратом для накопления энергии на электрохимической основе (Немецкий музей Мюнхен)

«Всякая сила имеет <…> исток в полярности», – пишет Риттер во впервые опубликованных в 1810 году, в год своей смерти, «Фрагментах, оставленных молодым физиком». В рамках гетеродоксий, каковыми он, согласно собственной формулировке, весьма охотно занимался, он сделал гальванизм и электричество своим идефиксом. Уже в своем первом публичном докладе Риттер утверждал, что электричество не только проницает все органические тела, но и определяет неодушевленную природу в качестве закона ее движения. Он полагал, что обнаружил центральный феномен, посредством которого объяснимо все, что составляет природу и отношения индивида с ней. Будучи убежденным, что он напал на след некоей формулы мира, он обращался к экспериментальной практике, посредством которой хотел эту формулу засвидетельствовать. В бесчисленных вариантах опыта он располагал собственное тело в контурах тока машин, работающих с помощью трения, лейденских банок и вольтовых столбов, чтобы наблюдать и отмечать различные сильные удары тока. Он стремился выяснить, «сколь сильны гальванические удары, которые мы еще в состоянии вынести».

Незначительная мощность электричества, добываемого с помощью трения, вызывала лишь ничтожные изменения в субъективном восприятии. Включение тела в электрохимический процесс, происходящий в химико-физических батареях, приводило – в зависимости от организации экспериментов – к заметным эффектам в активности органов чувств. «Итак, сильнейший заряд лейденской банки, который может вынести наш глаз, все-таки не в состоянии произвести в нем след вспышки, какой столь мощно производит в нем одна-единственная, почти до бесконечности слабее заряженная металлическая пара в известном опыте Гальвани». При гораздо более высоких напряжениях вибрировал не только вольтов столб, но и – вместе с ним – все тело. Были затронуты все органы чувств: вкус, слух, зрение, обоняние и осязание. Риттер подробно описывал различные ощущения, которые он испытывал под воздействием тока. И основное его внимание было обращено на то, чтобы ощутить и объяснить собственный организм как систему двухполюсного напряжения. Так, он непрерывно подсоединял плюсовой и минусовой полюса электрических аппаратов к конечностям своего тела, экспериментировал с шеей, с головой, с носом, с языком, с глазными яблоками и с другими частями тела, «какие обычно не принимаются в расчет для экспериментов», пытаясь верифицировать каждую часть организма как рефлекс некоего пульсирующего общего и целого.

Из писем друзей Риттера по кружку романтиков можно догадаться, какие опустошительные последствия пришлось претерпеть ему за такой опыт и за экзистенциально важные для него познания. У него выпали зубы, после 14 дней и ночей непрерывного ряда опытов весь его рот был полон плесени, наблюдались ярко выраженные симптомы дизентерии, его гигиеническое состояние стало катастрофическим. Риттер начал страдать от хронического поноса. В последние годы он считал, что сможет обуздать или хотя бы смягчить физическую и психическую изнуренность с помощью тяжелых наркотиков, и регулярно принимал опиум. Его состояние не улучшалось и после того, как в 1804 году он женился и, наконец, получил стабильную должность, тоже за границей: в Академии наук во вновь основанном королевстве Бавария. Совсем наоборот: он оказался там в еще большей изоляции, так как его все больше увлекали магические практики, в которых он видел подтверждение гальванизма как космической формулы. Сближение с сидеризмом его академические коллеги, но также и друзья из кружка романтиков сочли за зло. Почитаемая и культовая звезда превратилась во всеми избегаемого чудака: где бы Риттер ни находился, никто уже не хотел следовать за ним. Лишь немногие из оставшихся у него друзей беспокоились о его семье, среди них особенно заботливым был Готтхильф Генрих фон Шуберт, который забрал трехлетнюю дочь Риттера к себе. Один коллега с геологического отделения академии нанес визит к нему домой за несколько месяцев до его смерти и записал свои впечатления в явном раздражении: «Я встретил Риттера в запущенной мрачной комнате, где все было свалено в кучу: книги, инструменты, винные бутылки. Сам он пребывал в неописуемо возбужденном настроении и был полон жестокой враждебности. Он вливал в себя одно за другим – вино, кофе, пиво и всевозможные остальные напитки, как если бы в его внутренностях полыхал пожар».

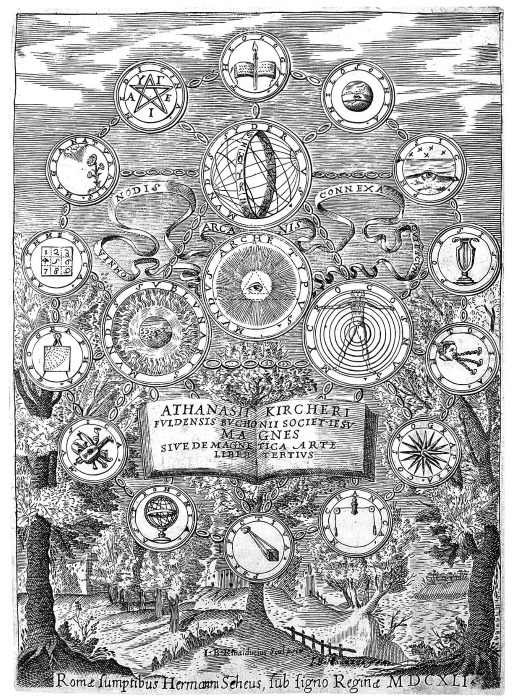

IMG_6.9 Магнетизм как универсальная сила, которая связывает между собой все в природе, как микрокосм, так и макрокосм, а также все области знания. Афанасий Кирхер представил эту интерпретацию в своей первой книге «Magnes sive de arte magnetica» (1641)

«Итак, почти в то самое мгновение, когда мы мним, будто до конца поняли жизнь, мы полностью теряем ее», – сказал Риттер в торжественном докладе в Мюнхенской академии 28 марта 1806 года на тему «Физика и искусство». В подзаголовке он пояснил, к чему стремится: «Опыт истолковать тенденцию физики из ее истории». В качестве высочайшей цели всякого мышления и действия он понимает в нем «воссоединение с природой, возврат к прежней гармонии», и на одной странице книги он набрасывает историю до сих пор существовавших искусств как особенную позитивную антропологию, где решающую роль играет взаимовложение деятельности и времени. Зодчество было самым ранним искусством, которое пыталось монументально увековечить деятельность человека; затем в пластике творец увековечивал сам себя; живопись отчасти вернула человеку необходимость действия, так как он, будучи созерцателем, должен посредством воображения заполнять плоскость картины, которую Риттер также называет полупространством. Все три искусства, обращенных к глазу, показывают, что было, живут прошлым, являются искусством воспоминания. «Цель искусства: сделать отсутствующее присутствующим… монумент. Однако сама возлюбленная больше, чем ее образ». Звук вовлекает деятельность человека в художественный акт, только в нем действие обретает присутствие. То, что следует после этого, достижимо лишь для физики: восстановление (производство) созвучия между природой, внешней и внутренней для человека; восстановление тождественности природы и действия, жизни и наслаждения жизнью. Таково высочайшее искусство, чье осуществление он вверяет физике будущего, и даже требует от нее, если она не хочет потерять смысл. Словно в Ариадниной нити, которую он, впрочем, сам непрестанно разрывает или безнадежно в ней запутывается, в этой идее физики как искусства во времени срастаются гетеродоксии Риттера. Полнейшее пренебрежение (собственным) телом и чрезмерно праздничное к нему отношение, сравнение, подсчет, измерение и безмерное перенапряжение – вот крайние противоречия, движущие всем его творчеством. Провозглашенное единство жизни и наслаждения содержит, с точки зрения Риттера, напряженную тождественность науки и искусства на уровне их высочайшего проявления, эксперимента. У этого единства есть имя, которое физик доверяет себе высказать в своих фрагментах: «Тоска по познанию вещей – это просто борьба за искусство любви».

Представление об электрическом как о центральном феномене, который все проницает и держит в движении, сдвинуло внимание Риттера с гравитационного пространства механической физики к динамизации отношений между пространством и временем. Риттер занимался исследованиями и работал на воображаемой границе между пространством и временем. В одном из своих многочисленных текстов по гальванизму он в заключение пишет о колебании как принципе жизни, провозглашает «теорию свечения», а затем обобщает:

В течение длительного времени физика занималась только организацией пространства, однако уже заметно, что без истории целое могло бы свестись лишь к холодному окаменению. Открывается новое поле, время. Оно тоже организовано, и из слияния обоих организмов – организма пространства и организма времени – только и происходит высочайшее истинное всякой жизни и бытия. Повсюду изменение, нигде нет мест, остающихся в прежнем состоянии. Всему свое время, а само оно состоит не в спокойной последовательности, каковой вообще нигде не существует.

Покоя нет, мир и все его как мельчайшие, так и крупнейшие составные части, находятся, с точки зрения Риттера, в состоянии непрерывного колебания. Таково настоящее. И реализовывалось оно, по Риттеру, в звуке, каким выражается скорость колебаний; итак, время артикулировано столь же непосредственно, как в свете. «Здесь, прежде всего, неотделимость организма пространства от организма времени. Ибо в звуке, в слове, в языке, в музыке оно, время, организовано весьма зримо, а образ пространства – не что иное, как фигура звучания этого звука…»

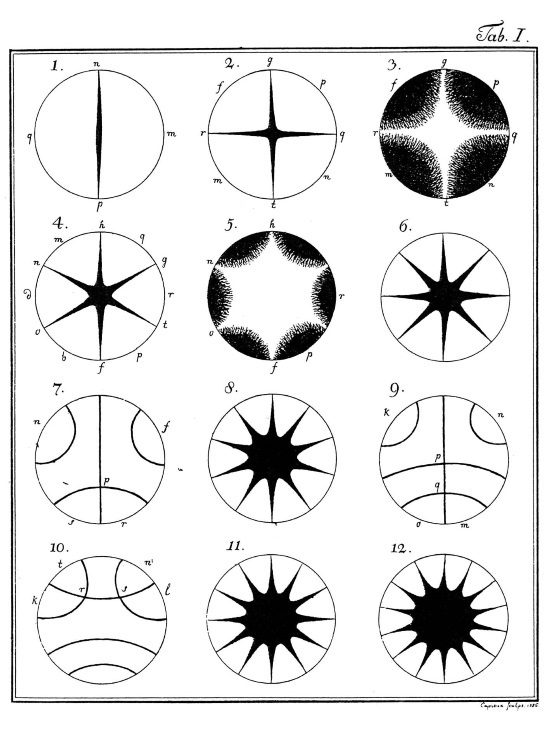

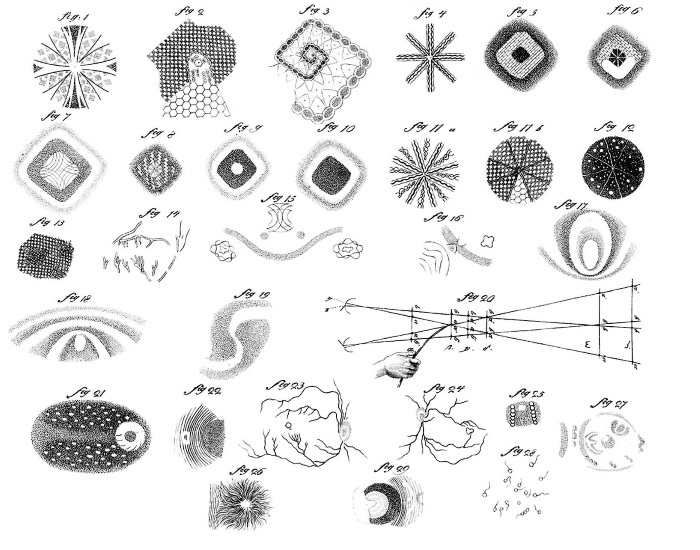

IMG_6.10 Подборка звуковых фигур из «Теории звука» (1787) Хладни, которую он посвятил Академии наук в Санкт-Петербурге

Такие полные фантазии высказывания из будущего относятся к последним годам жизни Риттера, когда он, среди прочего, занимался двумя темами. Первой была физическая интерпретация «фигур звучания», которую Эрнст Флоренс Фридрих Хладни впервые опубликовал в 1787 году, как вызвавший интерес результат его ранних исследований по акустике, в значительной части вдохновленных Лихтенбергом и его визуализацией электрических полюсов. Сделанные Хладни образные представления звука обладают необычайной минималистической красотой. Знакомы они нам из перспективы с высоты птичьего полета, как обзор «свернутых» в графику образцов слышимого. Они возникли благодаря тому, что Хладни посыпал песком тонкие, геометрически нарезанные диски из стекла или металла и с помощью смычка заставлял их вибрировать, словно струну скрипки. В зависимости от частоты звуков на поверхностях возникали тонкие линии или перья, на которых собирался песок. Интерпретация Хладни, дошедшая до сего дня, гласит, что песок собирался в тех местах, которые не вибрировали или вибрировали совсем слабо, а диски находились в состоянии покоя. Между тем Риттер интересовался колеблющимися телами, на которых образовывались подобные структуры во время экспериментов Хладни, точнее говоря – в их отношении к материалу фигур. В ходе эксперимента он сменил точку наблюдения. Он наклонялся на уровень тонких оконных стекол, посыпанных песком, и рассматривал их края со стороны. Жесткий материал оказался в этой перспективе чрезвычайно гибким. «Только благодаря своей ригидности <…> тело является жестким. Там, где полагаются значения дифференцированной ригидности, в то же время полагается значение разности электрических потенциалов тел, само электрическое напряжение».

Таким образом, эти значения стали для него средствами сгущения или растяжения времени, прообразами аппаратов для замедленной киносъемки и временными лупами в прямом значении слова. При вибрации обращенная к песку сторона стекла, быстро меняясь, принимала форму выпуклой или вогнутой линзы. Сгибание стекла кверху придавало материалу большее напряжение, в вогнутом положении стекло вновь принимало менее напряженную позицию. Итак, существуют не только два положения – движение и покой, но и непрерывная смена положения различных движений. С помощью колебаний возникает электрическое напряжение, о чем можно судить также и по тому, что песок в течение некоторого времени оставался на изолирующем стекле, и притом больше всего там, где напряжение было выше всего. Покоя при колебаниях, с точки зрения основателя электрохимии, быть не могло, даже относительного. «Вибрацию» еще Демокрит принимал за единственный высший класс движения. Итак, картинки из книг Хладни приобрели для Риттера, с точки зрения его понимания искусства, статус замороженных воспоминаний.

Ко второй теме Риттер смог лишь прикоснуться. Он занимался возможностями «быстрого транспортирования звука сквозь твердые тела… Следовательно, это был язык для передачи сообщений на дальние расстояния». Предположительно эта деятельность проводилась по требованию, которое баварский государственный министр, барон де Монжела, поставил перед членами Академии. Они должны были усиленно заниматься ускорением процесса передачи сообщений. Это было делом государственной важности. Ведь Наполеон, создав линию оптического телеграфа между Парижем и Страсбургом, обеспечил себе стратегическое преимущество. Можно было не только быстро докладывать о продвижениях войск к Парижу, но и стремительно принимать неожиданные меры обороны. Чтобы отвоевать бывшие земли империи Габсбургов на юге Германии, Австрия в 1809 году объявила войну Наполеону. О переходе австрийцев через баварскую границу можно было в кратчайшее время узнать и соответственно отреагировать во Франции. Быстрая коммуникация на большие расстояния имела для королевства Бавария военное значение, и члены Академии начали выполнять заказ. За кратчайшее время анатом и физиолог Самуэль Томас фон Зёммеринг, который в 1805 году бросил врачебную практику во Франкфурте, став профессором в Мюнхене, соорудил телеграф, использовавший его познания по электролизу. Аппаратура для передачи новостей фон Зёммеринга состояла из вольтова столба, а также из передатчика и приемника, на которых были отмечены 25 букв алфавита (кроме J). У каждой буквы был собственный провод. Для сигнализации начала и конца передачи новостей существовал дальнейший провод, приводивший в движение язык колокола. Провода со стороны приемника обрывались в стеклянном корыте с подкисленной водой. Если со стороны передатчика ток направлялся к одному из проводов с буквами, то в воде на месте активированного знака поднимались пузыри.

Электролиз был особенной областью в электрохимии Риттера. Параллельно с некоторыми английскими и французскими исследователями, уже в 1800 году Риттер экспериментально установил, что жидкости могут разлагаться при помощи постоянного тока. Практическое доказательство электрохимического разделения воды на частицы кислорода и водорода также его заслуга. Фон Зёммеринг был председателем той комиссии в Баварской академии, куда Риттер регулярно посылал свои предложения по электрическому сидеризму, и все они безоговорочно отклонялись.

Интерес к телеграфу Зёммеринга поначалу был очень мал. Так, Наполеон после демонстрации этого телеграфа в Париже резко отверг его концепцию как «idйe germanique». Правда, пришлось признать, что запланированная инициация микрособытий в отдаленных местах с помощью электрического телеграфа может приносить разнообразную выгоду. Так, молодой дипломат, служивший при русском посольстве в Мюнхене, чей отец был офицером русской армии, воодушевился аппаратом Зёммеринга и привез его описание в Санкт-Петербург. Несколько лет спустя этот дипломат, барон Шиллинг фон Каннштадт, предложил своему правительству внедрять изолированные с помощью каучука электрические провода для дистанционного подрыва подводных мин. А 20 с лишним лет спустя своей концепцией «электромагнитного игольчатого телеграфа» он вызвал международный интерес.

Аудиовизуальный телеграф из Венгрии. Третьего января 1796 года в одном из пештских театров, в восточной части сегодняшнего Будапешта, состоялась премьера одноактной оперы. Она называлась «Телеграф, или машина, пишущая на расстоянии»; написал ее композитор Йозеф Худи. Он происходил из Прессбурга (Пожонь/Братислава) и работал в Будапеште фортепьянным мастером и руководителем венгерского театрального союза. Либретто и партитура оперы бесследно пропали. Но уже само ее название ошеломляет. Ведь в те годы не было ни пишущих машинок, ни записывающих телеграфов как сконструированных артефактов. В лучшем случае они были известны из иезуитской литературы. Однако уже за десятилетие до Французской революции в разных странах Европы старательно разрабатывались технические концепции быстрой передачи сообщений на большие расстояния. Усилия стали еще более форсированными после того, как французский священник Клод Шапп 22 марта 1792 года перед Учредительным собранием вновь провозглашенной в Париже монархии предложил под названием «тахиграф» устройство для оптической передачи сообщений. Собрание, где голосовал и брат Шаппа, позволило себя убедить и поручило Шаппу заказ на постройку первой в мире линии телеграфа между Парижем и Лиллем, которая в 1794 году была успешно сдана в эксплуатацию. Этот француз прославился как изобретатель телеграфии. Это привлекло внимание многих специалистов, которые значительно раньше делали разнообразные предложения для «сигнального, или целевого письма на расстоянии» (так обстоятельно в то время еще называли телеграфию), но для реализации изобретения невозможно было привлечь внимание или хотя бы финансовую поддержку политических лидеров и институтов. Одним из работавших в этой области был Йозеф Худи. Его одноактный спектакль должен был служить тому, чтобы театральными средствами пропагандировать изобретение, которое он сделал за девять лет до этого. В качестве стимула и предпосылки для постановки оперы он опубликовал в Офене, в тогдашней Буде, на немецком языке тонкую брошюру под названием «Описание телеграфа, который был изобретен в 1787 году в Прессбурге, в Венгрии». В манере подкупающей скромности венгерский фортепьянный мастер предлагает в этом тексте как оптическую, так и акустическую аппаратуру для передачи новостей; эти аппаратуры также должны были быть сопряжены между собой еще и как система «звук/изображение».

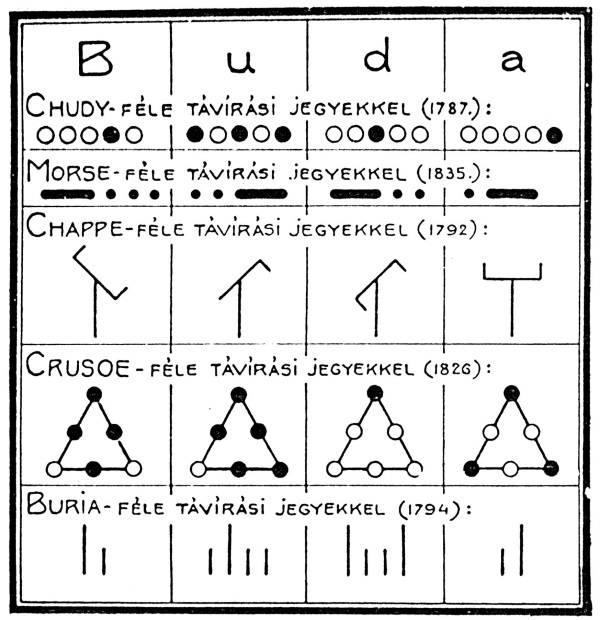

IMG_6.11 Слово «Буда», записанное различными телеграфными системами: Худи (оптический двузначный код, вверху), Морзе, Шаппа, Крузо и Буриа.(Иллюстрация из: Lósy-Schmidt, 1932, 13)

Оптическая «машинка, пишущая на расстоянии», состояла из приспособления, в котором пять светящихся тел были смонтированы рядом, или же перед одним-единственным источником света включались пять «окон» с подвижными клапанами. Их должно было быть пять, так как наш естественный язык, по мнению автора данного изобретения, имеет пять самостоятельных звуков, а мы были бы ничто без пяти чувств. С помощью этих пяти свечей Худи репрезентировал буквы алфавита. Для этого ему необходимо было по-разному комбинировать их в обеих возможных позициях: «включено» или «выключено». Тем самым код состоял из двух значений, которые распределялись по пяти позициям. О начале передачи сигнализировали все пять горящих источников света. Худи записывал это, широко открыв «отверстия» заглавной гласной O: OOOOO. Если последняя лампа была закрыта, значит это была буква A, обозначенная как OOOOI; буква B обозначалась затемнением четвертого источника – как OOOIO; буква C – как OOOII и т. д. Посредством вариаций положений «включено/выключено» и пяти имеющихся в распоряжении позиций машинка, пишущая на расстоянии, могла воспроизвести 32 различных знака, что «совершенно достаточно для отображения буквенных последовательностей в большинстве языков», а в венгерском алфавите позволяло даже условиться о записи разнообразных особых знаков, вроде гласных с акцентами. Для передачи чисел код, согласно Худи, можно было бы использовать аналогичным образом. Освещенные отверстия в этом случае означали бы нули, темные – единицы. Необходимо было условиться лишь об одном знаке, который сигнализировал бы получателю, что в дальнейшем используются цифры вместо букв. Хотя Худи и намекал на возможное замещение натуральных чисел пятиразрядным кодом, состоящим из нулей и единиц, в дальнейшем он этого не продумал. Его интерес состоял единственно в передаче языковых сообщений. Посредством расширения аппарата за счет двух дополнительных источников света Худи намеревался как сигнализировать о различиях в написании с заглавной и строчной буквы, так и отмечать знаки предложений. Так, заглавная буква сигнализировалась посредством света, зажигавшегося в середине над рядом из пяти свечей, знак предложения – лампочкой внизу. Для чаще всего употреблявшихся знаков – запятой, точки с запятой, двоеточия, вопросительного знака и точки – Худи использовал те же самые пятиразрядные вариации, что и для Q, H, D, B и A.

Для акустического аппарата Худи предложил два варианта кодирования. Первый следовал идее оптического устройства, за исключением того, что вместо состояний «включено/выключено» выступали разнообразные высокие звуки, к примеру, звучание двух литавр. При записи высокий тон можно было бы мыслить аналогично освещенному отверстию (как O), а низкий тон – закрытому отверстию (как Ш). Так, слово «Victoria» в соответствии с этим записывалось как: ШOШШШ – OШOOШ – OOOШШ – ШOOШO – OШШШO – ШOOOШ – OШOOШ – OOOOШ. Само собой разумеется, систему высоких и низких тонов можно было бы выразить и в форме музыкальной нотации, что опять-таки образцово записал Худи. Второй вариант предусматривал использование только одного тона, например звучание колокола. Оба различных значения в этом случае репрезентировались через простое либо двойное звучание. Однако для этого с таким же успехом можно было бы использовать и выстрелы из ружей, ракеты или прочие хорошо различимые генераторы шумов.

В данном случае речь у Худи шла не столько о труднореализуемом теоретическом предложении, сколько о простом, удобном даже для неспециалистов методе письма на расстоянии. Это подчеркивалось его предложением по реализации проекта со стороны передатчика:

Машина в целом устроена так, что она подобна клавиру; она представляет собой ящик, в коем проделано 5 круглых отверстий или окошечек; под ящиком – клавиатура. Ею можно управлять с помощью пяти клавиш, или дощечек для письма, однако для того, чтобы дело продвигалось еще быстрее <…>, можно устроить столько же дощечек, сколько имеется букв. Конечно, каждое освещенное окно должно иметь футляр, или ставень, а к каждому из этих ставней прикреплена веревка, которая также присоединяется к дощечке для письма… Если у нас только пять дощечек, то нам следует нажимать на нужную несколькими пальцами, и притом столькими, сколько необходимо для соответствующей буквы.

IMG_6.12 Рекомендованный Худи алфавит для акустического телеграфа с двумя различными высотами звука, в описании Эде Лози-Шмидта (1932, 15)

Принцип двухразрядного ключа можно возвести вплоть до предложения Фрэнсиса Бэкона: все, что поддается языковой формулировке, выражать пятиразрядными вариациями только двух букв. Для своего alphabeti biliterarii в начале XVII века Бэкон использовал буквы a и b. Так, буква A представлялась как aaaaa, B – как aaaab, C – как aaaba и т. д. Таков был вклад Бэкона в споры о lingua universalis. Однако главный интерес ученого, вовлеченного в тайные государственные дела британского двора, касался криптографии. Так, он предлагал кодовый элемент для каждой криптограммы записывать иным письмом, например, косо, в нормально записанном, бесхитростном тексте. Однако Бэкон имел и ясное представление о том, что метод редукции к коду из двух значений должен превосходно годиться для передачи сообщений на расстоянии. Под его alphabeti biliterarii подразумевалось «имеющееся в распоряжении средство, которое позволяет на каждом отдаленном месте посредством сигналов, каковые могут быть видимыми или слышными, передавать другу сообщение, если наличествуют две различных формы сигнала – передаваемые с помощью колоколов, рожков, огненных знаков или разрывом пушечных ядер».

Использование световых сигналов для последних десятилетий XVIII века не было также принципиально новым. Уже в 1616 году, то есть еще до опубликования подробной версии метода Бэкона, один портретист из гессенского городка Вецлар предложил такой способ передачи текстов на расстоянии, который он назвал «местоискателем». Франц Кесслер работал с алфавитом, сокращенным до 15 знаков, чьи отдельные буквы можно было выразить посредством световых сигналов, о количестве которых следовало договариваться отправителю и получателю. В качестве датчика сигналов он использовал лежащую деревянную бочку, внутри которой устанавливался искусственный светильник. Буквы записывались, когда в направлении принимающей стороны открывалось дно бочки как сигнальный клапан с определенной частотой. Скорее, интимные цели использования «местоискателя» проявляются в том, что было образцово продемонстрировано в связи с «Разговором между друзьями Гансом в Напорте и Петером в Экхаузене». С принимающей стороны Кесслер хотел использовать только что изобретенный телескоп, центральный аппаратный компонент всех предложений по оптической записи текста на расстоянии с XVII до начала XIX века. Он, как правило, предназначался для преодоления расстояний между отдельными станциями передачи – также и в таких случаях, когда эксплицитно не применялся, как у Худи. Отчетливее других сформулировал это в 1782 году лейб-медик курфюрста в Кёльне, который в обширном тексте о сифилисе, оспе и дизентерии сделал неожиданный переход к передаче текста на расстоянии; в его терминологии чувствуется оживление идей делла Порта:

Перспектива и телескопы теперь достигли такого совершенства, что при ясной погоде можно хорошо разглядеть стрелки и прочесть цифры на башенных часах с расстояния трех миль и дальше. Итак, если видны большие числа на башне, то можно также показывать изображение чисел, вытащенных по жребию, тому, кто на расстоянии трех миль оттуда как следует устроил свою подзорную трубу; и показывающий может извещать смотрящего со скоростью распространения светового луча. Если мы сделаем соответствующее устройство, то сможем в надлежащих условиях распространять такое известие на расстоянии ста миль и дальше за невероятно короткое время.

Многочисленные концепции, которые распространились в XVII–XVIII веках относительно передачи на расстояние как закодированных, так и прочитываемых каждым через оптический контакт текстов, как правило, предполагали телескоп в качестве связующего звена в техническом процессе передачи сообщений. Инструмент для оптического уменьшения пространственных дистанций выполнял функцию аппарата замедленной киносъемки для связи отдаленных друг от друга мест – впоследствии эту функцию стало исполнять электричество. Совершенно независимо от того, использовались ли буквы, цифры или особые знаки – что характерно для системы Шаппа или сравнимой с ней системой Иоганна Лоренца Бёкмана – оснащенные подзорными трубами промежуточные станции способствовали тому, чтобы существенно уменьшить время транспортировки сообщений. Продолжительность передачи в громадной степени зависела от мощности телескопов, ибо она определяла, сколько станций следовало устроить для преодоления больших расстояний. Расшифровка сообщения, как и его новое составление для дальнейшей передачи, требовали нескольких минут. Первая линия оптического телеграфа между Парижем и Лиллем состояла из 23 станций, которые – в зависимости от ландшафтных особенностей – были отдалены друг от друга на расстояние 4–15 км. Например, для сообщения из 30 слов передача занимала около часа. Что в любом случае означало выигрыш времени по сравнению с 24 часами, которые требовались конным вестникам для расстояния 212 км. Также и для первой оптической системы передачи новостей, которая была устроена с 1795 года вдоль южного побережья Англии, отдельные станции были оснащены телескопами. Метод Джорджа Маррея, подобно методу Худи, функционировал с помощью световых сигналов, которые в сочетаниях светлого и темного репрезентировали отдельные буквы. Этот английский лорд использовал шесть позиций, которые он расставлял не друг за другом, но в три пары, друг над другом.

Сообщение через видимые контакты было чрезвычайно зависимым от времен года и погоды. Поэтому напрашивалось внедрение параллельных концепций для акустической передачи. Предположительно Эмилан-Мари Готей в 1783 году предложил подземную систему «проводов для разговорных трубок», которая сильно напоминает акустические исследования Кирхера. Идея Готея также исходила из того, чтобы звук голоса в металлических проводах усиливался посредством многократного отражения от стенок труб. В качестве человеческих станций передачи он предлагал использовать инвалидов войны, которым можно было бы достаточно доверять для того, чтобы они выслушивали тайные сообщения и правильно передавали их на следующую станцию. Также и в сложно устроенной «синематографии» (Synematographie) Иоганна А. Б. Бергштрессера (1784) – единственный непосредственный предшественник, которого Худи эксплицитно упоминал в своей работе – содержится акустический вариант передачи. Особенность его метода состояла в том, что он перепробовал различные методы, с помощью которых можно было бы слова выразить через числа – для чего и задумал объемистую «Книгу паролей». Подобно лексикону, в ней были заданы списком слова, считавшиеся необходимыми для обмена новостями, вместе с соотносящимися с ними числами, которые необходимо было только передавать. В бергштрессеровской концепции трансформации языка в цифры содержится непосредственное заимствование двухразрядного кодирования Лейбница (1703/05), которое выражало 24 буквы алфавита в комбинациях нулей и единиц. Для передачи криптограммы из чисел Бергштрессер предлагал, помимо прочего, соответствующее множество винтовочных выстрелов, светящихся шаров или ракет. Даже вариант с колоколами существовал уже до Худи. Никола Симон Анри Ленге, французский публицист и адвокат, который в 1794 году был казнен на эшафоте за нападки на Национальное собрание Франции, разработал для этого в крепости Бастилия систему, которую можно было бы назвать пифагорейской. Его акустический телеграф должен был состоять из пяти колоколов, варьировавших одно тоновое значение в пяти интервалах, таких как основной тон, терция, квинта, септима и октава. Однократные, двойные или в сочетаниях – тоны заменяли 14 букв алфавита, которые Ленге считал достаточными для составления коротких сообщений.

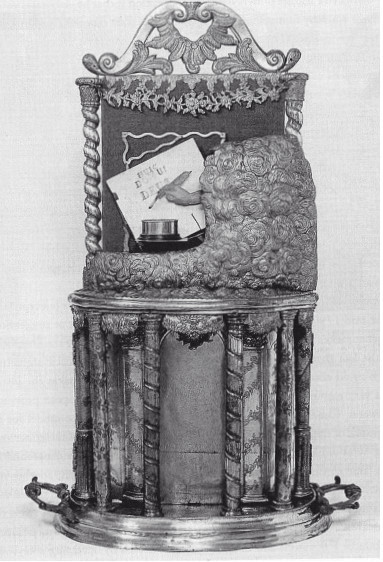

IMG_6.13 Популяризация электричества и разработка механических автоматов протекали параллельно. Их конструкторами были математики, часовщики, композиторы. «Самопишущей чудесной машиной» называл Ф. Кнаусс, директор физико-механической кунсткамеры в Вене, свой автомат, который он соорудил в 1764 году. Сам механизм скрыт от наблюдателя. Автомат состоит из часового механизма и различных боковых дисков, посредством которых происходит управление пишущим рычагом, буква за буквой. Автомат имеет высоту 1 м (Институт и музей истории науки, Флоренция. Фото: Франка Принчипе)

В отдельных своих компонентах с созданной Худи концепцией «машинки, пишущей на расстоянии» давно конкурировали и другие методы. Но она подкупала не только простотой и хорошей отлаженностью, но и тем, что Худи с помощью фортепьянной клавиатуры разработал легкий в обращении метод письма на двух уровнях – оптическом и акустическом – которые можно было и комбинировать в применении. В действительности, это предложение фортепьянного мастера из восточноевропейской провинции послужило моделью для буквенного телеграфа XIX столетия, хотя его изобретатели на Западе эксплицитно не ссылались на оригинальных, предшествовавших им мыслителей. По времени примерно параллельно аудиовизуальному телеграфу Худи, другой механик из Прессбурга/Братиславы, Вольфганг Риттер фон Кемпелен, разработал свою первую машину, которая могла произносить гласные и согласные. Энергия для артикуляции отдельных букв всякий раз подводилась через воздуходувный мех к механическим устройствам воспроизведения звука. Аппарат для обслуживания отдельных букв напоминал клавиатуру гармоники.

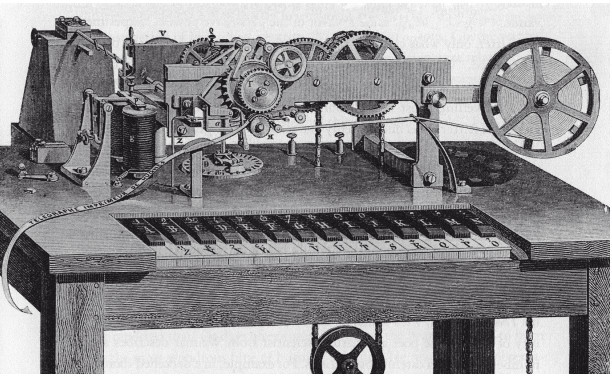

IMG_6.14 Электрический телеграф с буквопечатным устройством американца Дэвида Эдварда Хьюза, который активно способствовал его практическому внедрению в 1860-е годы также в Англии, Германии и Франции. В принципе, здесь используется система письма Худи. Со стороны отправителя на фортепьянной клавиатуре набираются 26 букв алфавита (Carl, 1871, 163)

Belladonna и Digitalis. Анализ живого требует исследований всего тела. «…Ибо, разлагая живое, убивают его; и хотя на мертвом еще можно заниматься анатомией, но изучать жизнь уже невозможно». Неорганическая материя традиционно входила в компетенцию физики. Иоганн Вильгельм Риттер со своим центральным феноменом представлял собой исключение. Поскольку он считал электричество мостом между двумя мирами, он мог как физик мыслить и экспериментально исследовать сопряжения между ними. Средой сопряжения для него непосредственно служило собственное тело. Оно находилось в его распоряжении не только для того, чтобы свидетельствовать о взаимодействиях между физическими и химическими процессами. Собственный организм начал интересовать Риттера как конгломерат возбуждений, то есть физиологически. И он стремился выйти на след тесной связи между физическим и психическим. Свою идею организмов, функционирующих при двухполюсном напряжении, он постепенно обобщил на отношения между полами, между чувствами, между позитивным и негативным мировосприятием. Это, в свою очередь, вдохновило на полеты в небеса его друзей-поэтов, которые хотели провозгласить этого физика первооткрывателем новой Мировой Души. Между тем он не потерпел крах из-за невыполнимости абсолютной романтической идеи, чью надежность он принципиально отверг в пользу убедительности эксперимента. Правда, то, что можно было доказать в лаборатории, он в конечном счете считал обобщаемым в общем и целом. «Если Гегель <…> воспринимал себя <…> компетентным секретарем Мирового Духа <…> то аналогично можно было бы сказать о Риттере: он всегда чувствовал себя изумленным гостем в лаборатории <Природы>». Эта позиция была определяющей для растущего дистанцирования от философов романтического движения, прежде всего, от Шеллинга. Если Риттер вообще потерпел крах, то произошло это на двух совершенно иных этапах. Академические институты прореагировали на преждевременность его изобретений и открытий, на его экстравагантный жизненный стиль и, наконец, на его склонность к оккультному боязливым неприятием. И он начал безмерно страдать от своего обособления и прореагировал на это усилением самоизоляцией.

В год кончины Риттера – после длительного подготовительного периода – был издан набросок учения Гёте о цвете. Там поэт и естествоиспытатель из Веймара описал ряд самонаблюдений, которые должны были наделить зрение расширенным значением. Например, в темном помещении яркий солнечный свет падал через маленькое отверстие на белый лист бумаги, на который направлялось яркое световое пятно, затем отверстие закрывалось, после чего в темноте это световое пятно не только было видно с теми же контурами, что и прежде, но и на нем можно было воспринимать различные цвета, до тех пор, пока фигура не исчезала. Или в параграфе 44: «К вечеру я очутился в кузнице, как раз тогда, когда пылающая масса попала под молот. Я всматривался в нее, затем обернулся и случайно взглянул на отдельно стоявший сарай с углем. Теперь у меня перед глазами парил чудовищный пурпурный образ, и когда я отворачивал взгляд от темного отверстия к светлой дощатой перегородке, этот феномен казался мне полузеленым и полупурпурным, в зависимости от того, на более темном или же на более светлом фоне он располагался».

С одной стороны, такие наблюдения были не особо оригинальными. На протяжении столетий они не только регулярно проводились, но и подробно описывались – подробнее всего и точнее всего арабским исследователем оптики Ибн аль-Хайсамом за три четверти тысячелетия до Гёте. С другой стороны, значительны различия между наблюдениями, прежде всего, в отношении их познавательных планов. Арабского оптика и врача формы и цвета интересовали лишь в той мере, в какой образы восприятия явлений в мире соответствовали происходящему помимо органов зрения. Для Ибн аль-Хайсама и его современников в разделении внутреннего и внешнего не было смысла. Для романтиков же XVIII fin de siиcle оно, наоборот, было весьма важным. Они считали себя авангардом культуры. Речь шла о том, чтобы вновь придать органам восприятия их собственный смысл, которого люди столь болезненно лишились после укоренения учений XVII века. Своими описаниями Гёте хотел продемонстрировать, что феномен цвета и учения о цвете существует относительно независимо от явлений, имеющих место вне воспринимающего. Тем самым он не в последнюю очередь стремился опровергнуть Исаака Ньютона с его, на взгляд поэта, холодным анализом возникновения цветового спектра из преломления белого света. Структура, форма, цвет, с его точки зрения, возникали не из чистого, но из конфронтации чистого с нечистым, оформленным, которое в поэтическом преображении совпадало для него с художественным гением.

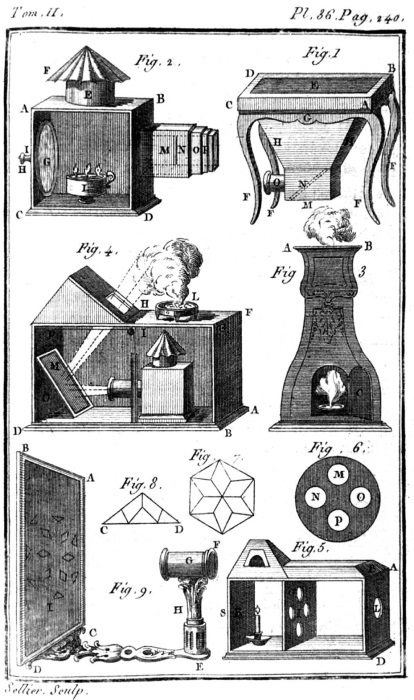

IMG_6.15 К положению дел в оптике: спустя целых 200 лет после делла Порта и 100 лет после Кирхера Гюйо в трактате о «новых физических и математических изобретениях» еще раз описывает «катоптрические аппараты». Камера-обскура тем временем стала легким в обращении настольным прибором (Fig. 1), волшебный фонарь сделался подвижным, и для различных явлений были разработаны специальные оптические эффекты, например, проекция на дым (Фантасмагории, Fig. 3 и 4) или калейдоскопы и им подобные изобретения (Fig. 6–8) (Guyot, 1786, т. 2, 240)

Риттер тоже недолгое время занимался деятельностью органа зрения. С присущей ему строгостью он хотел выведать, как глаз реагирует на крайние раздражения извне. Для этого он выставлял свои глаза непосредственно на яркий солнечный свет, на период до 20 минут, насильственно держа веки открытыми с помощью искусственного приспособления. Если после этого Риттер смотрел на синюю бумагу, то она казалась ему светящейся красным цветом. После сильного раздражения цвета переходили в противоположное качество. Он сообщал, что еще несколько дней спустя огонь в камине представал ему «в прекраснейшей синеве горящей серы». Аналогичные наблюдения обращения цветового восприятия он сделал после подключения глазного яблока к полюсам электрической цепи. При слабом токе Риттер видел красноватые цвета, а когда он увеличивал раздражение, поначалу интенсифицировалась краснота, а при экстремальном усилении она переходила в фиолетовый цвет, который, как он считал, находится в другом конце цветового спектра. В очередной раз Риттер такими опытами хотел доказать, что организм находится в чрезвычайно напряженном, двухполюсном состоянии.

Непреходящее впечатление произвели некоторые из описаний Гёте на молодого чеха по имени Ян Эвангелиста Пуркине, который происходил из местечка Либоховице и изучал в Праге медицину и философию. Они побудили его к написанию медицинской диссертации, вышедшей в 1819 году и озаглавленной «Доклады к знанию о зрении в субъективном отношении». Здесь содержится ключевое понятие. Пуркине стремился случайным наблюдениям внутренних визуальных явлений, наблюдений, которые все мы делаем и более или менее внимательно принимаем к сведению, придать характер закономерности, и называл соответствующую деятельность субъективным зрением. Упомянутая работа стала основополагающей для физиологии восприятия, которая в последующие десятилетия стала отдельной дисциплиной в университетах и академиях – и роль Пуркине здесь была определяющей.

«Радостно блаженствует бодрое чувство ребенка при пестром многообразии вливающегося в глаза внешнего мира; повсюду оно формирует неопределенное, радуется повторению оформленного; в каждый миг прибавляет новую находку…» Еще будучи ребенком, Пуркине восхищался так называемыми энтроптическими образами, которые возникают, когда мы опускаем веки, и которые можно видеть с закрытыми глазами, притом, что здесь не требуется непосредственная референция зрения к окружающему миру. Тогда он инсценировал это как случайные ощущения для своего собственного удовольствия, играл с ними, манипулировал ими. Как уже взрослый человек и начинающий ученый, он стремился сделать эти ощущения понятными как систематические, что для него как для естествоиспытателя означало также: измеряемые явления. В докторской диссертации он стал писать «физиографию» зрения, которую должны были эффективно дополнить имеющиеся познания по так называемому объективному зрению. Он понимал эту физиографию не как учение об отклонениях, ибо с точки зрения исследования природы, для него существовало «столь же мало патологических состояний, как для ботаника существуют сорняки, [а] для химика – нечистоты». Исходной точкой при этом для него была мысль, что каждый орган чувств есть «индивидуум». За каждым органом Пуркине признавал собственную жизнь – как в отношении восприятия внешнего мира, так и в производстве независимых от него феноменов. Эта концепция не была изобретением ни Иоганна Мюллера, ни последующих физиологов. Она принадлежала к основным воззрениям натурфилософии от Эмпедокла до Лукреция, точно так же, как и к воззрениям Magia naturalis. Ведь для всех них физиология была еще тождественна основополагающему «занятию явлениями, силами и законами природы во всех ее областях». Только во второй половине XVI века выделилось более узкое понимание физиологии как «учения о природе здорового человека, его сил и функций», а затем стало претерпевать все большую специализацию, также и для тех органов чувств, которые считались важнейшими для восприятия: для зрения и слуха.

Защитивший докторскую диссертацию медик Пуркине проводил исследования в исторически переходный период к этой специализации. Столь же систематически, как зрением, он занимался и другими чувствами, например чувством ориентации или же равновесия. Однако важнейшими для истории медиа стали его исследования чувства зрения. Это зависело, конечно, и от того, что свои наблюдения он описывал не только в текстах, но и мог умело выразить в медиальной форме. Уже его диссертация в приложении содержит впечатляющие вклейки, проиллюстрировавшие отдельные наблюдения, которые он сделал в ходе экспериментов. Эту визуальную сторону он целенаправленно разрабатывал в последующие годы, интегрируя в нее и новые оптические медиа, как, например, колесо жизни, ради популяризации результатов исследования. Однако наиболее зрелищный успех основывался также на том, что Пуркине последовательно предпочитал такой метод, который известен нам еще начиная с Риттера. «Единственным способом этого исследования служит строгое чувственное абстрагирование и экспериментирование с собственным организмом».

Основу «точного субъективизма в физиологии» местами можно истолковывать как продолжение упражнений Игнатия Лойолы средствами научного эксперимента (будучи молодым человеком, Пуркине, прежде чем заняться научными исследованиями, провел ряд лет на монастырских богослужениях, к которым относился с большой самоотдачей), а часто как доклад из фармакологической исследовательской лаборатории. («Исповедь англичанина – курильщика опиума» (Confessions of an English Opium Eater) Томаса Де Квинси была впервые опубликована в книжной форме в 1822 году. Пуркине публиковал самонаблюдения после приема опиума в 1829 году, однако они играли немалую роль и при его первых исследованиях субъективного зрения.) Сам он располагает свой метод «у крайних пределов эмпирии» и поэтому рекомендует правила, аналогичные правилам терапии, «а именно – начинать с малейших шагов, должным образом проводить эксперимент, наблюдать за последствиями и лишь постепенно продвигаться вперед до мест, <…> где вообще располагается предел всякого восприятия и грозит потеря сознания…»

В 28 главах Пуркине развернул свое «экспериментальное искусство», словно переливающийся разными красками калейдоскоп внутренних зрительных ощущений, которые, правда, как правило, возбуждались запланированными внешними воздействиями. Только так он мог повторять их как эксперименты, качественно и количественно сравнивать между собой и измерять время их продолжительности. В этом отношении его исследования существенно отличались от опубликованной семью годами позже работы Иоганнеса Мюллера «О фантастических явлениях зрения», в центре внимания которой располагались сновидения при защитном состоянии сна. Вначале у Пуркине описывались простые наблюдения происходящего со зрением под влиянием чрезвычайно яркого света или от нажатия пальцами на глазное яблоко в закрытом состоянии; опыты он многократно варьировал. Возникали квадратные фигуры различного цвета, сотообразные структуры, извилистые линии, которые сливались в центре; «при еще более мощном нажатии появляется множество ярко освещенных и очень мелких точек, сначала в центре, а затем и в остальном пространстве; они расходятся лучащимися рядами». Эта серия экспериментов привела его к первой кульминации анализа. В визуальных образах, которые Пуркине наблюдал в собственных глазах, он констатировал значительное подобие со звуковыми фигурами Хладни и начал экспериментировать с последними. Чтобы прийти к оптически еще более впечатляющим результатам, он видоизменил фигуры, нанося вместо песка легкие и инертные жидкости на колеблющиеся пластины, на которых визуально артикулировались звуковые волны. Его обобщения напоминают о пространственно-временных выводах Риттера: «Повсюду, где друг друга ограничивают противодействующие и непрерывно действующие силы, в переменных победах одной над другими возникают периодичность во времени, колебания в пространстве». И у Пуркине в живом не может быть покоя и застоя, и для него также звук становится медиальным событием, которое лучше всего позволяет выразить мировоззрение. Субъективное зрение попадает под воздействие некоего состояния колебания: «Подобно тому, как последнее действительно имеет место при движении звука, так же вероятным мне кажется, что глаз, стоит на него надавить извне, или сжать его собственной силой, приходит в глубинное колебательное движение…» Глубокое понимание визуальных явлений как процессов позволяет ему в другом месте докторской диссертации прийти к ошеломляющему предвосхищению:

При созерцании регулярных геометрических линий, спиралевидных, круговых и волнистых линий, симметричных образов, орнаментов, росчерков, где вообще господствуют закон и необходимость, глаз непроизвольно ощущает себя затянутым очертаниями предметов, движения становятся облегченными, и вообще полуавтоматическими, так что они могут переноситься на созерцаемые предметы, в которых теперь возникают собственная жизнь и движение, что гарантирует своеобразное впечатление, а также сопровождается легким напряжением глазного яблока. Стоило бы кому-нибудь взять на себя труд такого рода глазную музыку [курсив мой. – З. Ц.], которая обращается к нам повсюду из природы и мира искусства, разработать как некий своеобразный предмет искусства.

Эксперименты с гальваническим током Пуркине рассматривал еще и с точки зрения временного представления своей физиографии как логической последовательности. Он соорудил колонну из 20 пар медных и цинковых пластин, между которыми расположил кашицу, погруженную в раствор нашатыря. В качестве проводника с внешней стороны электролита он поначалу использовал гитарные струны, покрытые слоем металла. Попеременно он то вставлял проводник цинкового полюса в рот и касался медным полюсом лба, переносицы или висков, которые по-латыни называются tempus, так как по ним когда-то измерялся пульс, это собственное время человеческого организма. Он менял полюса и позиции гитарных струн, быстро проводя по ним друг за другом, при сохранении контакта с металлом вблизи глаз, «причем через перекрученные металлические проволочки друг за другом следовали необычайно быстрые разряды». Когда Пуркине сочетал гальваническую обработку с давлением на глаз, перед ним предстала «фигура кровеносных сосудов <…>, которая при каждом разряде сверкала прекрасным ярко-фиолетовым светом у места входа оптических нервов в сферу лица…» Эта фигура не только принадлежит к прекраснейшим в собрании Пуркине. На основании ее соответствия форме центральной вены она превратилась в визуальный синоним для его открытий в поле субъективного зрения.

IMG_6.16 Иллюстрация с фигурами «субъективного зрения» из опубликованной Пуркине диссертации (1819, Приложение)

«Гальванические световые фигуры» играют еще большую роль в вышедших в 1825 году «Новых докладах по физиологии органов чувств». К тому времени Пуркине узнал об опытах Риттера и последовательно продолжил его исследования цветового спектра. Он значительно повысил риск своих вторжений в собственное тело и теперь также подробно сообщал об экспериментах, при которых он подводил полюса проводников, изготовленных из более эффективной серебряной проволоки, непосредственно к прикрытым веками глазам. Чтобы смягчить ощущение жжения при контакте с током, Пуркине рекомендовал увлажнять соответствующие места. Столь же интенсивно он писал пространные статьи о приеме различных ядов. При этом он особенно выделял две субстанции, Belladonna и Digitalis purpurea, кратко называемую также Digitalis. Belladonna – это тот легендарный растительный экстракт, который ведет к значительному расширению зрачков, если впрыснуть его непосредственно в глаз, и который еще женщины древности использовали как косметику, проницающую поверхность тела. Пуркине здесь отклонился от реального предмета своих исследований, так как он исследовал эти субстанции касательно их различных воздействий на ближнее и дальнее зрение, причем свидетельствовал, что последнее вызывает большую степень утомляемости. Здесь, очевидно, и проявлялся медицинский интерес к проблемам близорукости и дальнозоркости. Однако что касается приема экстракта Digitalis purpurea, то есть вызывающей сильную тошноту красной наперстянки, то он не выходил за пределы феноменов субъективного зрения. Пуркине начал со слабой дозы, которую регулярно принимал в течение четырех дней. Результатом были, прежде всего, мерцательные явления, напоминавшие те, которые он отметил прежде, после сильного телесного напряжения. После того, как его тело пришло в нормальное состояние, он вновь повторил опыт несколько недель спустя со значительно повышенной дозой. Он готовил отвар из большего количества листьев Digitalis в течение получаса и принимал рано по утрам более семи граммов концентрированного экстракта. Воздействие увеличивалось лишь постепенно, но оказывалось тем мощнее. Спустя 19 часов в левом глазу началось хорошо ему знакомое по первым опытам мерцание: «Тошнота, чувство стеснения в области сердца, чувство слабости и дрожание в мышцах продолжались целый день. Только к полудню и в правом глазу отчетливо проявилось характерное мерцание», так что он мог точно обозначить его контуры. Оно имело форму мелькавших концентрических светлых и темных кругов или многолепестковых роз со сложной световой каймой. Пуркине называл их мерцающими розами. Более трех дней действие яда проявлялось, не утихая; лишь 15 дней спустя образы исчезли совершенно, а с ними и другие, весьма неприятные сопровождающие физические явления. Пуркине придавал большое значение констатации того, что в течение всего времени «мозг не получил ни малейшего первичного поражения, как это бывает, к примеру, после приема опиума, камфары, дурмана и т. д.» Он написал свои заметки в совершенно ясном состоянии рассудка.