Глава 5: Свет и тень – Консонанс и диссонанс

Афанасий Кирхер

Это, однако, было бы весьма неудобным различием характеров, если бы какая-нибудь тональность обладала привилегией быть более или менее чистой, чем другие.

Хладни 1827, 104

Лад. Немногие дошедшие до нас портреты делла Порта изображают его с на редкость тяжелыми веками. Театр с зеркалами, с расширяющими, искажающими или умножающими изображение стеклами играл важную роль в его работе, но его исследования природы были столь же тесно связаны с чувственными аттракционами, касающимися обоняния, вкуса, осязания. В своем экспериментальном и магическом подходе к миру природы он колебался между алхимией, изучением всего живого и зарождавшейся физикой видимого. Миру звуков, шумов, гармоний и ритмов делла Порта уделял меньшее внимание. У этого немузыкального посетителя школы Пифагора упомянутый мир всплывает лишь отдельными гранями. В «Magia naturalis» содержатся рассуждения о некоторых трубках как усилителях голоса, как способствующих продлению звучания в гладких и спирально закрученных инструментах. Делла Порта проводил исследования о распространении звука в круглых архитектурных сооружениях и при этом описал так называемую галерею шепота, подобную той, которую сегодня мы находим на верхнем уровне купола лондонского собора Святого Павла. Он занимался античным проектом Эоловой арфы, на которой играет ветер. В книге о физиогномике делла Порта выразительно рассуждал и о голосе как о феномене, выражающем характеры. В исследовании о магнетизме он изучал феномен тарантизма, загадочного влияния укуса ядовитого тарантула на физическое и психическое состояние жертвы, а также на «перевод» галлюциногенного бреда на язык особой хореографии. Для Фичино, Агриппы или Кампанеллы тарантизм был «основным примером музыкальной магии», когда с особенной ясностью выступало взаимодействие между телесным и духовным: Кирхер даже написал на эту тему несколько музыкальных композиций. Но очевидно, что делла Порта мир звука волновал меньше, чем Кирхера. Пассажи о слушании и о музыке остаются в его творчестве, скорее, заметками на полях.

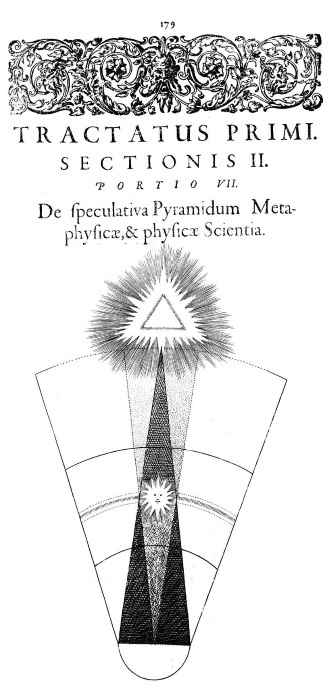

IMG_5.1 Слева: деталь титульного листа первого тома «Истории микрокосма и макрокосма» Роберта Фладда (Fludd, 1617). Справа: титульная страница второго тома (1619). На сборном листе в качестве обладателя указана кёльнская иезуитская коллегия.

Совершенно иначе были расставлены приоритеты органов чувств у англичанина Роберта Фладда, который вскоре после смерти делла Порта начал публиковать свои объемные компендиумы. Ему долго не придавали значения в истории медиа, включенных в парадигму «видимого» и «образного», затем столь же опрометчиво отодвинули на задний план, поскольку его мировоззрение было заклеймено как «реакционное» и слишком мистическое. Между тем с точки зрения археологии медиа его труды ценны не только в исторической перспективе. Его наследие подобно шарниру между всеобъемлющей гетерологией делла Порта и попыткой Кирхера гармонически организовать знание о явлениях мира как универсальную систему, состоящую из знаков, артефактов и отношений между ними. Следуя традициям герметизма, Фладд стремился собрать разнородные части натурфилософской мысли в одной-единственной идее, которая не артикулировалась в вещах как нечто очевидное, а лежала бы в их основе как скрытая структура и движущее начало. При этом он следовал неоплатонической идее Фичино, который понимал «рефлексивную мощь» Мировой Души как «непосредственную причину упорядоченности или гармонии мира», и эта Мировая Душа «устанавливает и организует аналогии, основанные на математических понятиях <…> и связывает единичное в рамках целого». Важнейшим искусством для этого англичанина была музыка. Тем самым он пришел к согласию с теми, кто находился в поисках такой теоретической и практической модели, которая наиболее непосредственно могла выразить все в единой форме. Звук считался индикатором реальности.

По первой профессии Фладд был врачом. В 1598 году он сначала получил в Оксфорде диплом Master of Arts, а затем несколько лет путешествовал по Испании, Франции, Германии и Италии, где ознакомился с сочинениями Альберта Великого, Фичино, Кардано, Кампанеллы, Парацельса и, вероятно, также делла Порта. Многие из этих книг упоминаются в его произведениях. Между 1605 и 1608 годом он получил в Милане степень доктора медицины. Сделал он это после нескольких попыток, так как его приверженность идеям розенкрейцеров и, прежде всего, Парацельса, совершенно не нравились экзаменаторам. В годы ожесточенной борьбы между Реформацией и Контрреформацией Фладд со своими взглядами очутился между двух стульев и был отвергнут как католиками, так и протестантами. Свою верность медицине как теории и практике, направленной на исцеление людей, он последовательно сохранял в течение всей жизни. Некоторым медицинско-техническим изобретениям, среди которых – термометр для измерения температуры тела, мы обязаны именно ему. Как бы там ни было, после нескольких лет успешной врачебной практики Фладд сосредоточился на написании философско-теологических трактатов в Лондоне.

В период с 1617 по 1619 год было опубликовано главное произведение Фладда по истории макрокосма и микрокосма. Структуру этого произведения он разъясняет в первом томе в виде широко разветвленного master plan,. Первый трактат посвящен физике и метафизике макрокосма. Второй – под рубрикой arte naturae – рассматривает отдельные области «натурфилософии», от арифметики до механики и геометрии, а также их различные применения. Один лишь этот роскошно иллюстрированный фолиант включает около тысячи страниц. Второй том посвящен микрокосму, под которым Фладд понимает человека. Он рассматривает, также в двух трактатах, физическую и метафизическую анатомию человека, его отношения с макрокосмом, а также концентрируется на отдельных вопросах теологии и метафизики, музыки, инженерной практики и метеорологии. Третий заявленный трактат не был написан. Замысел оказался слишком амбициозным, его невозможно было осуществить. Поэтому Фладд набросал сводный план для нового крупного интеллектуального предприятия, для книги «Medicina Catholica», который он вновь оказался не в силах реализовать. Подобно остальным частям микро- и макрокосма, тома выходили в виде фрагментов, в форме самостоятельных исследований по конкретным вопросам.

Картину мира этого врача-философа и теолога, с его тесной связью с учением Парацельса, восстановить весьма сложно. Во многих отношениях она кажется анахроничной – ведь прошло более семи десятилетий после революционизирования астрономической картины мира польским астрономом и правоведом Николаем Коперником, а современными Фладду были труды Кеплера и Галилея, а также научная концепция Фрэнсиса Бэкона с ее девизом «Знание – сила». Правда, в разветвленном лабиринте работы, задуманной как энциклопедия, есть несколько комнат, которые стоит изучить получше. К примеру, делёзианцы могут от всего сердца порадоваться главам о «вульгарной арифметике или алгоритме», об «Arte militari» с рассуждениями о всевозможных военных машинах, или главе о специальной теории множеств, которую Фладд называет учением о когортах. Рассуждения Фладда об ars memoria демонстрируют явные параллели с аналогичными рассуждениями делла Порта, они лучше проиллюстрированы и уже достаточно подробно изучены Фрэнсис Йейтс. Глава о движении, где Фладд рассматривает гидравлику, кинетику и пневматику, или же часть, посвященная хронометрии и аппаратам для измерения времени, мало чем отличается от сочинений его неаполитанского предшественника.

Однако для данного исследования более всего примечательны сочинения Фладда тем, что в них описывается и интерпретируется один инструмент. Это монохорд, благодаря которому были разработаны еще античная музыкальная каноника и учение о гармонии. Фладд описывает мир посредством этого однострунного музыкального инструмента. При этом он принципиально следует открытию, каковое приписывалось Пифагору, а именно – что деление струны согласно пропорциям малых целых чисел (напр., 1:2, 2:3, 3:4) производит музыкальные интервалы, которые, будучи включенными в гармонию некоей песни, могут трогать нас до слез и, так сказать, напрямую говорить с душой. Это открытие стало основой для аналогии действительности и числа в том виде, как его определяло пифагорейское учение. Нечто пространственно измеримое стало благодаря числам и их пропорциям принципом гармонии, то есть чем-то метафизическим. Исходная точка Фладда поначалу также является строго геометрической. Два имеющих одну форму вертикальных и встроенных друг в друга остроугольных треугольника, в известных описаниях принимающих также форму трехмерных пирамид или конусов с эллиптической или круглой площадью сечения, образуют основные фигуры его модели. Один треугольник имеет основание в светлой небесной сфере, делит ее с помощью линий выраженной посредством треугольника божественной Троицы и ориентирован острием вниз к земле. Другой покоится в темной материи земных недр и устремляется острием до самой божественной сферы. Их общий центр разделен сферой эквивалентности, благодаря которой весь этот конструкт держится в состоянии равновесия. В самом центре этой сферы парит солнце, anima mundi. Как посредник Бога в одушевлении мира, оно ответственно за формирование единичностей из неоформленного царства материи. Эта идея отсылает не столько к гелиоцентрической картине мира Коперника, сколько к одной из центральных мыслей алхимии. Посредством разнообразных смешиваний и разделений алхимический процесс постепенно высвобождает скрытый в материи двигатель. Оба треугольника (или обе пирамиды) следует воспринимать во взаимной динамике. Земная материя находится в неодолимом стремлении к божественному, как и наоборот, божественный принцип постоянно тянет вниз к земле. Между ними развертывается все богатство различного, всех феноменов воспринимаемого, а также представимого. Ибо половина, находящаяся по ту сторону солнца, заполняется невидимыми атрибутами небесного.

IMG_5.2 Две динамические пирамиды/треугольники с изображением солнца как anima mundi (души мира) в центре, то есть в той точке, где движение от метафизического к физическому и наоборот идеально совпадают

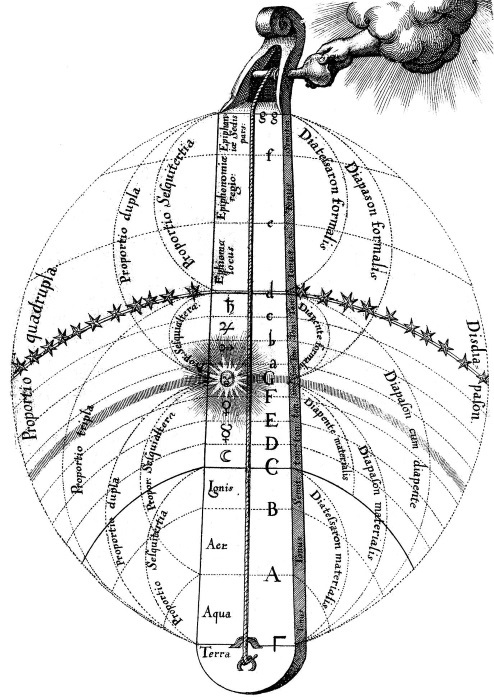

И вот аналогично этой конструкции Фладд строит свой инструмент. Геометрия в нем сопрягается с арифметикой. Струна монохорда протянута через всю вертикальную иерархию, между чернейшей тьмой и сияющим светом. Скалирование, то есть расчет отдельных ступеней и интервалов, происходило, начиная с Пифагора, еще не через количество колебаний, но только с помощью длины струн. Через ее точный центр, там, где обитает Фладдова anima mundi, струна разделяется на две октавы тона, который она воплощает как целое. Две трети струны дают интервал «квинта», три четверти – «кварта». С помощью двойной октавы (1:4) и трех простых отношений (1:2, 2:3, 3:4), которые – как музыкальные интервалы – образуют систему созвучий, воспринимаемую и без специального музыкального образования, Фладд мыслит свой мир как инструмент в многочисленных вариантах, а его членения – как связный конструкт. В обеих октавах отражаются треугольники божественного и материального. Интервалы упорядочиваются по различным сферам земного или небесного в ступенчатой системе соответствий. Более тонких разграничений в том виде, как они предпринимались и рассчитывались арабскими учеными параллельно их великим оптическим исследованиям на переломе тысячелетий, и как они много позже стали теоретически действенными у Кеплера в «Harmonice mundis», например, малую терцию (5:6) или сексту (5:8 и 3:5), Фладд не проводит. Он принципиально остается в рамках пифагорейской системы, при наименьшем разделении на квинты и субквинты. Бог берет на себя функцию того, кто из-за своего всеведения совершенным образом настраивает инструмент. В разных местах Фладд называет Бога pulsator monochordii.

IMG_5.3 «Musica mundana» (музыка мироздания): Монохорд Фладда с принципами его интервализации и с рукой великого Пульсатора, который настраивает инструмент. (Fludd, 1617, 90)

Монохорд Фладда задуман как медиальный артефакт, посредством которого Фладд пытается выразить сложное обилие отношений в мире в простой и символической форме. В одном из своих возражений Кеплеру он формулирует это так: «Что тот (Кеплер) выразил многословно и длинными речами, то я кратко обобщил и объяснил иероглифическими, глубоко значительными фигурами, не потому, например, что меня радуют образы…, а потому, что я <…> решил обобщить многое в малом, собрать экстрагированную сущность, отбросив сущность седиментарную…» Своей концепцией Фладд наглядно выразил главную проблему музыкального лада и, со своей точки зрения, широким жестом разрешил то, что остается спорным вплоть до эпохи электронной воспроизводимости звучаний. При определении – одна из немногих аналитических характеристик, применяемых к миру слышимого, – интервала между тонами можно различать два подхода: с одной стороны математический, который исходит из звуков и их отношений, давая точное определение тона как чистое качество; с другой – подход, ориентированный на физиологическое воздействие звуков, их производство и восприятие, который вместо бесконечных теоретически возможных значений тонов оперирует только теми, что слышны как различные созвучия. Еще в античности музыкальные теоретики подразделялись на два этих лагеря. Пифагорейцы и, прежде всего, те из них, что называли себя mathematikoi, провозглашали числа и отношения между ними исходным пунктом для правильного лада – то, что Платон в «Тимее» возвысил до уровня философского учения и метафизически завершил. Школа Аристоксена, который учился у Аристотеля и в IV веке до н. э. написал первый значительный трактат об «элементах гармонии», отвергала за числами детерминирующую силу. Числа, на взгляд Аристоксена, могут лишь во вторую очередь формулировать то, что производили опыт и лишь через музыкальный слух и музыкальную интуицию достижимая гармония. «…Посредством расчета конструировать интервалы, которые не может произвести никакой голос и никакой инструмент, а ухо – различить», не имело бы смысла.

В практике дигитализации тонов, как и вообще в дебатах о пригодности компьютеров для художественного производства, этот спор вновь обретает актуальность. Тяга к все более тонкому разграничению тональностей и интервалов для обработки микроструктур звука наталкивается на границы формализуемости. Правда, мне кажется, что здесь мы имеем дело не столько с музыкальной, сколько с экономико-технической проблемой, которую невозможно разрешить средствами математики. Прежде всего, с точки зрения еще более мощной индустриализации как стандартизирующей настройки акустического материала, имеют смысл поиски все более дифференцируемых математических отношений по ту сторону ощущаемых различий. В отношении музыкальной практики эти поиски напоминают сооруженные еще в эпоху позднего Ренессанса монструозные органы и cembalo, с помощью которых многократное деление октав должно было достичь еще более совершенной модуляции. А это имело, прежде всего, служебную функцию. Разработанное около 1550 году в Венеции archicembalo имело, например, 31 звук или клавишу и должно было «быть в состоянии аккомпанировать певцам или другим инструментам в любой тональности и на любой высоте звука, не нарушая чистых терций среднетоновой тональности». С помощью вновь созданных монструозных клавиатур можно было бы произвести также и новые, необычные модуляции. В компьютерно-управляемой электронной музыке поиски все новой делимости также вели к волнующей фазе модулированного многообразия. Тем временем, однако, кажется, что это многообразие достигло такого уровня, где оно волнует лишь приверженцев формализованной музыки и программистов. О последователях пифагорейской школы ходил слух, что одна из их обязанностей заключалась в том, чтобы по утрам, после вставания разглаживать постель, чтобы исчез отпечаток тела.

Фладд сражался на стороне Аристоксена Тарентского. Он объявил, что Бог – это не выразимая в числах последняя инстанция для правильного лада. В его модели мир как монохорд необходим для божественного принципа динамического проникновения сквозь сумрак материи, чтобы могло возникнуть многообразие форм. Это проникновение в отношении музыки можно воспринимать и как опыт слушания. Великий пульсатор – при посредничестве солнца как anima mundi – заботится о его движении также и для правильного темперирования. Не прибегая здесь к математическим рассуждениям, Фладд выступает за равномерное распределение по всем интервалам определенных несоответствий, с необходимостью возникающих в квинтах при интервализации.

Модель гармонии, принадлежащая английскому врачу-философу, подвергалась яростным нападкам со стороны его французского современника Мерсенна, который в 1636–37 годах опубликовал свою «Harmonie universelle», – а также со стороны другого теоретика мировой гармонии, математика и астронома Кеплера. Между последним и Фладдом завязался длившийся годами и в значительной части опубликованный диалог о королевском пути к совершенной гармонии. В приложении к своей «Harmonice mundis» (1619) Кеплер упрекает британского друга (как он сам его называет), в сущности, за то, что Фладд вывел свою универсальную гармонию сугубо силой воображения и в конечном итоге путем неприемлемого сравнения несравнимого, а именно – света и тьмы, тогда как сам Кеплер разработал учение о мировой гармонии посредством аналитического проникновения в реальное движение планет. Фладд парировал это утверждением, которое менее чем 400 лет спустя в уточненной форме сдвинулось в центр спора об основах математики и которое даже в начале XX века послужило основой для ожесточенных дебатов. Следует-де проводить принципиальное различие между естественными и математическими объектами. У созерцания и абстракции совершенно разные сущности касающиеся познания. «Делом обычных математиков является заботиться о тени количеств, алхимики же и герметики постигают истинную сердцевину природных тел». Кеплер парировал не менее ехидно: «Я держу хвост, но держу его в руке. Ты же можешь взяться за голову своим духом, если только не грезишь». Ева Вертеншлаг-Биркхойзер дала меткое определение этому спору между аналитиком и фантастом, написав что каждый боролся в другом с собственной тенью. По существу же, оба исходили из архетипических образов. У Кеплера это – форма шара или круга, из которой он выводит основные геометрические фигуры, необходимые для установления гармонии. У Фладда же это – треугольник как форма Святой Троицы и как основная пифагорейская форма, в которой он – через основание пирамиды – интегрирует даже эллипс как форму. Оба используют геометрию в духе предустановленной гармонии, понятия, которое в том же самом столетии было определяющим для картины мира Лейбница. Сущностная разница между этими мыслителями состоит в том, что Кеплер на пороге современного естествознания отдает неоспоримое преимущество квантификации, тогда как Фладд агрессивно постулирует неисчисляемое метафизическое качество в качестве верховного принципа. Отсюда следует решающее для искусства, в данном случае – для музыки, различие: Кеплерова форма круга подразумевает, что возвращение к исходной точке не только возможно, но и является законом. Несмотря на интервализацию, звуки одной октавы могут быть тождественными. В пирамиде же Фладда сокрыта форма спирали. В ней исходная и конечная точки одновременно динамически и сближаются и удаляются друг от друга.

Тогда это выглядело так, словно британский врач-философ отстаивал проигранные позиции. Его подход, отчетливо сформированный герметизмом и алхимией, стремлением объединить в рамках динамичной системы взаимопроникновения биполярные противоречия между светлым и темным, духом и материей, добром и злом, женским и мужским в дальнейшем не имел никаких шансов. Сосредоточенные на свете и научных понятиях мыслители Просвещения сменили и вытеснили таких исследователей, как Фладд, на периферию научного дискурса либо полностью изолировали их. И эта ситуация сохранялась до тех пор, пока теоретики относительности и квантовой механики не потребовали по-новому продумать старые противоречия между вычислением и воображением, мерой и безмерностью, материальным и духовным. Это имеет отношение к эпистемологическому статусу их предметов. «Молекулы, атомы, электроны, кварки или струны <…> не кирпичики материи, они суть не найденное, а придуманное», – замечает цюрихский физик Ханс Примас в статье «О темных аспектах естествознания», где он решительно высказывается за включение бессознательного как продуктивной силы в естественнонаучное объяснение мира.

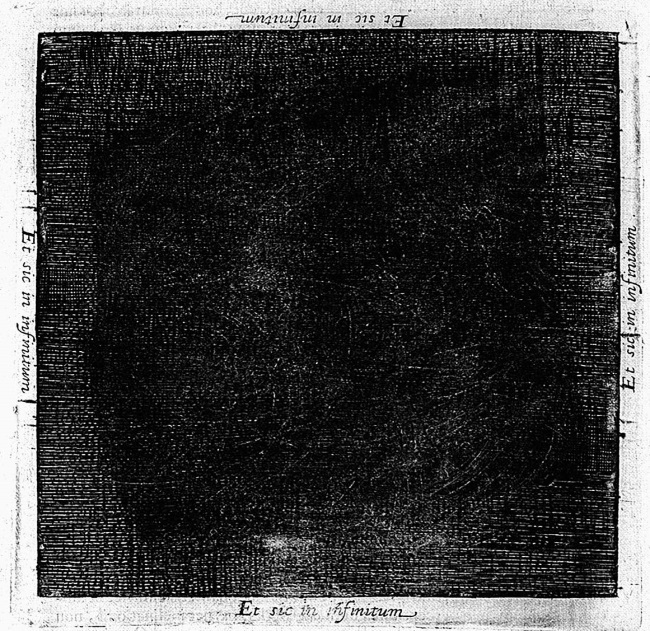

IMG_5.4 Fludd, 1617, 26

То, что Фладд был в состоянии мыслить не только ретроспективно, но и использовал свою фантазию, мощно решавшую такие констелляции проблем, которые открылись в другие времена, показывает зачин его первого трактата «Структура макрокосма и к истокам его творений». Так, в пятом абзаце этой работы он обсуждает отношения между темнотой и светом как замысловатую теологическую проблему отношений между тьмой и лишением света. Для этой проблемы он – ничтоже сумняшеся – нашел образ. Напечатанный так жирно, что взбухла бумага, на 26 странице как первая иллюстрация ко всей книге, зияет черный как смоль квадрат, как символический образ неоформленной материи. Он имеет размеры 144 х 146 мм и выгравирован на меди не совсем точно. Но не может быть ни малейшего сомнения в том, что Фладд стремился воспринимать его как квадрат. Все четыре страницы снабжены одной и той же надписью, посредством которой он дает понять, что материю следует представлять себе в бесконечной протяженности: «Et sic in infinitum». В тексте под картинкой Фладд не только идет на риск, вместе с Блаженным Августином критикуя католические институты. Дело в том, что он обсуждает эту проблему как в основе своей эстетическую, как проблему возникновения форм, пусть даже она принимает напряженный психологический оборот. Лишение становится у Фладда категорией, связанной с отношениями темноты и опыта нехватки, диалектики присутствия и отсутствия:

В своем сочинении против манихеев Августин приходит к выводу, что лишение (privatio) есть не что иное, как тьма, которая определяется через отсутствие света. И все-таки когда мы точнее рассмотрим значение тьмы (tenebrae, также «тень»), то увидим, что оно шире значения лишения. Ибо, согласно Моисею, тьма царила над глубинами морскими до тех пор, пока не был сотворен свет и мир не принял свою форму. О лишении же мы можем говорить лишь соотносительно с определенной точкой, то есть когда царит отсутствие до сих пор присутствовавшего предмета. Поэтому – тут я хотел бы согласиться с Августином – всякое лишение есть тьма, как удаленность дарящей свет формы, но не наоборот. При этом видно, что тьма, или лишение, от сотворения мира может наступить лишь при наличии преходящего. А такого рода суть основные элементы и элементы нижней небесной сферы…

Иными словами: тьму следует воспринимать не просто как принципиальное отсутствие света, а зло – не просто как не-присутствие блага, как ничто. Понимать их следует комплементарно, как нечто взаимодополняющее. Они проницают друг друга как две динамические пирамиды Фладдовой картины мира.

Римская коллегия как центральный коммутатор. Мир знания и веры Афанасия Кирхера представляется значительно более сложным, чем у Фладда. И впечатляет он уже одним объемом текстов. В статье о Кирхере физик и писатель Георг Кристоф Лихтенберг заметил, что всякий раз, как Кирхер брался за работу, из-под его пера выходил целый фолиант. В общей сложности на 16 000 страниц, составляющих как минимум 32 опубликованных сочинения, он описывает колоссальное обилие феноменов и их возможных связей. Меткую характеристику дал Кирхеру Годвин, назвав его polymath, одним из последних универсальных ученых, в очередной раз пытавшихся объединить все, что формулируемо в текстах, в одном произведении. Одна из заповедей, которой Игнатий Лойола, основатель Ордена иезуитов, напутствовал своих братьев, заключалась в том, что каждый индивид, словно микрокосм, должен воплощать в себе целое, и, прежде всего, знание о Боге и природе. Теология и наука при этом были объединены. В мировоззрении иезуитов не существовало принципиального эпистемологического разрыва между религиозным и философским, или естественнонаучным знанием. Одно должно было проникать в другое и обогащать его. А это всегда наталкивалось на границы там, где затрагивались догмы католического знания. Ни Бруно, ни Галилей не могли найти в этом универсальном ученом откровенного защитника их идей, а его произведения сплошь и рядом дистанцируются от мага делла Порта, математика-герметиста Джона Ди и от розенкрейцера Фладда, хотя в то же время обильно пропитаны их идеями.

IMG_5.5 Портрет Афанасия Кирхера в первом томе издания «Mundus subterraneus» («Подземного мира»), 1665

Кирхер пережил правление десяти различных пап. Из внушительного переплетения заказчиков и меценатов, к которому, кажется, причастны все светские и церковные представители власти в католической части Европы, возникали тексты, становились возможными роскошные дорогие тома с превосходными гравюрами и со знаками, для которых часто приходилось отливать специальные литеры. Некоторые из них, например, «Musurgia universalis» (универсальное искусство музыки), с первым изданием 1500 экземпляров, были настоящими бестселлерами, тщательно редактировались и оформлялись автором, его издателями и граверами для международного круга читателей. Сочинения Кирхера выходили в Неаполе, Кёльне, Аугсбурге, Риме, Лейпциге, Авиньоне и, прежде всего, в Амстердаме. Надпись на титульных листах фолиантов «Athanasius Kircher S. J. [Societas Jesu]» функционировала как торговая марка на раннем европейском книжном рынке. Кирхер был вообще прилежным и одаренным коммуникатором.

Правда, то, что представляется нам в литературе непостижимым достижением одиночки, является в значительной мере результатом работы такой организации, которую мы можем охарактеризовать как превосходно оснащенное и совершающее стратегические операции медиа-предприятие. Начиная с официального признания Ордена папской буллой под названием «Regimini militantis» в 1540 году, Societas Jesu святого Игнатия развилось в влиятельный элитарный Орден, служащий сохранению и всемирному распространению католического знания, с относительно независимым от самого Папы генералом во главе и со свитой, которая воспринимала себя как «мужественных воинов». В годы основания Ордена его духовный отец из Испании со своими приверженцами пошел по миру в рубище, дабы обеспечить контакт с беднейшими из бедных, которых иезуиты хотели, в первую очередь, обратить и освободить из ада земного существования – попрошаек, проституток, прокаженных, дряхлых. Иезуиты жили согласно строгим ритуалам самоистязания, описанных Игнатием в своих «Упражнениях». Рене Фюлёп-Миллер рассказывает в своей «Истории иезуитов» причудливый эпизод на эту тему: в связи с чрезмерным самомучительством и неумеренным постом Игнатий заболел столь тяжело, что врачи отказывались его лечить, а несколько благочестивых женщин уже спорили из-за предметов его одежды как реликвий. Хозяйка дома, где он был принят, «хотела исполнить их желание и открыла шкаф Иньиго, чтобы достать одежды того, кто считался мертвым; однако она сразу же отпрянула, так как в одностворчатом шкафу висели, выстроившись в опрятном порядке, ужасающие орудия умерщвления плоти: сплетенный из проволоки пояс для покаяния, тяжелые цепи, нанизанные друг на друга крестообразные гвозди и прошитое железными шипами исподнее».

Но уже Игнатию было ясно, что идентичность нищенствующего Ордена и предприятия по социальному обеспечению, чьи представители наслаждались собственным мученичеством, не годится для плана, заключающегося в том, чтобы спасти традиционное католическое мировоззрение от реформаторов Лютера и Кальвина, а также от симпатизировавших им светских властителей, и мощно и влиятельно сдерживать их в условиях непрерывных военных стычек, возникновения мировых рынков, распространения международных систем сообщений и возникновения систематических наук о природе. «Когда кёльнские иезуиты в течение некоторого периода слишком много занимались проповедями среди народа в провинции, Игнатий подверг это недвусмысленному порицанию и написал, что такую деятельность следует рекомендовать лишь для начала. Ничего нет хуже, чем добиваться такого рода малых успехов и при этом терять из виду крупные задачи: ведь иезуиты должны стремиться не только к обращению крестьянских масс, но и к гораздо более высоким целям». Таким образом, Игнатий дал определение своему Ордену как организации, члены которой должны воспринимать себя как авангард – не только в теологии и в философии, но и в астрономии, математике и физике, в живописи и скульптуре, в архитектуре, музыке, театре и литературе. Все средства хороши, чтобы сохранить католический мир и способствовать его развитию. При этом верховный приоритет отдавался прогрессивной системе воспитания и образования, настроенной на новое и необычное. Готовность к аскезе преобразовывалась в обязанность дисциплины, включавшей упорную работу над просвещением разума и здоровьем тела. Миссионеры Ордена направлялись в отдаленнейшие части земного шара, чтобы распространять там католическую веру: в Мексику, к Сальвадорскому заливу и в амазонские области (Бразилия), в Африку, Индию, Японию и Китай. На местах они пользовались «форой», которую давала современная им оснастка. Oни должны были быть чуткими к культурным реалиям, учиться слушать и понимать, и не просто переформировывать другие культуры с помощью своего мировоззрения, но и интегрировать их в него. Так в последние десятилетия XVI и в первые десятилетия XVII века разрослась всемирная сеть миссионерской работы, образования и искусств. Ватикан в Риме был ее верховной политической контролирующей инстанцией.

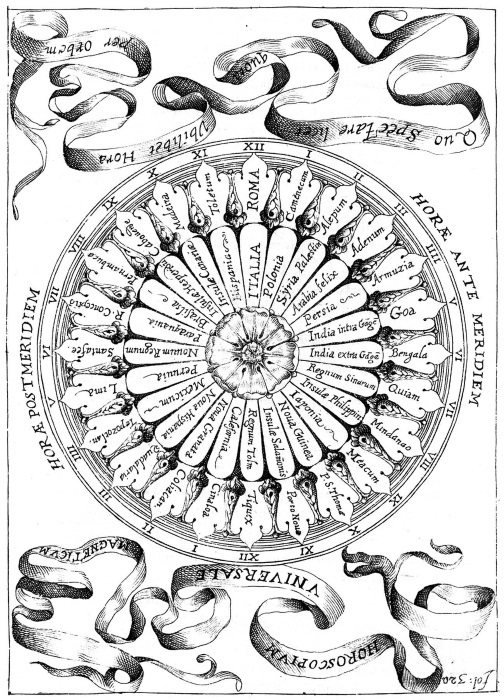

IMG_5.6 Магнитные часы для демонстрации времени в различных частях земного шара, с медвежьей розой в центре, показывают важные части иезуитской сети и в то же время всю политическую и культурную географию XVII века. Главным временем, разумеется, является римское (из «Magnes sive de arte magnetica», 1641, первой книжной публикации Кирхера)

Когда Кирхер начал в 1633 году преподавать там, в Collegium Romanum, в должности профессора математики, иезуитская информационная и коммуникационная система была уже хорошо развита. Из всех регионов миссионеры и корреспонденты посылали свои находки, доклады, наблюдения и интерпретации соответствующего культурного разнообразия и соответствующих констелляций в иезуитский духовный центр, где все это собиралось, архивировалось, оценивалось, использовалось для обучения и в публикациях. Отсюда они получали также свои указания для миссионерской деятельности. Римская коллегия как академическое местопребывание Societas Jesu, которая была воздвигнута на руинах античного храма Исиды, еще и по сей день частично является, скорее, твердыней, оплотом католичества, чем академией.

Кирхер находился в центре власти знания и мог мастерски использовать сеть, в которую были включены и его бывшие ученики, например Каспар Шотт, и астроном Кристоф Шайнер. Его книги производили такое впечатление, словно их написал человек, объездивший весь мир, и космополит. Однако сам он далеко за пределы окрестностей Рима не выезжал, если не считать продолжительного путешествия на Мальту, на Сицилию и в Неаполь. Редкие животные, фигурирующие в его текстах, например хамелеон, экзотическая древесина для изготовления музыкальных инструментов и, прежде всего, всякого рода экзотические письмена, были подарками других исследователей и собратьев по Ордену. Так, «China illustrata» (1667), популярная работа о китайской цивилизации, возникла на основе сообщений о путешествиях двух других иезуитов, Альбера д’Орвиля и Иоганнеса Грубера. Сам же Кирхер не был в Азии ни разу. Как бы там ни было, упомянутые работы написаны с такой тщательностью, что «Bibliotheca Himalayica» была издана в непальском Катманду в 1979 году репринтом. Несмотря на многочисленные недоразумения в деталях, эта книга тем не менее была крайне высоко оценена как «первое подробное собрание материалов о Китае, Индии и смежных с ними областях, включая Тибет, Непал и Монголию.

Комбинирование и аналогизирование. С точки зрения археологии медиа особый способ функционирования Общества Иисуса в XVII веке можно охарактеризовать двумя принципами, которые также решающим образом определяют сочинения Кирхера: объединение в международную сеть принципиально иерархичной и централистским способом структурированной системы веры, знания и политики было сопряжено с развитием передовых стратегий инсценировки транслируемых ими содержаний, включая изобретение и построение соответствующих аппаратов.

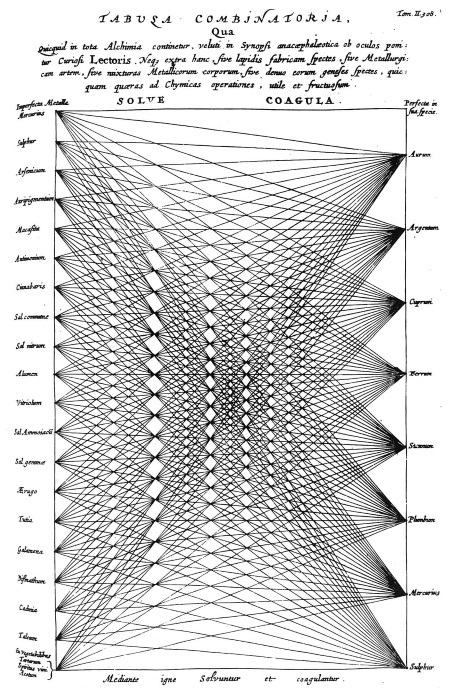

IMG_5.7 Пример многочисленных комбинаторных диаграмм из книги Кирхера «Ars magna sciendi» (1669, 308)

Внешней сети знания и искусной связи ее разветвленных нитей соответствовало у Кирхера «представление о замкнутом, пронизанном объединенными в сеть реляционными структурами мировом порядке». В самостоятельной работе об искусстве знания, или о комбинаторике, «Ars magna sciendi sive combinatoria», Кирхер это и формулирует. На основе комбинаторного искусства Луллия он разрабатывает здесь свою концепцию мира как бесконечного собрания различных отдельных феноменов – и речь идет о том, чтобы посредством мысленного усилия разложить мир на комбинируемые и поддающиеся счету единицы, дабы в конечном счете они вновь могли складываться в гармонические последовательности и связи. Внутренняя природа вещей недоступна эмпирико-экспериментальному подходу. Постижимым и способным к игре мир Кирхера становится благодаря знакам, посредством которых организуются и реконструируются принципы его построения. Ключами к этому процессу служат число и возможные с ним операции. Число для Кирхера является «точкой вращения» и краеугольным камнем, «regula et norma omnium», как он характеризует это в работе об универсальном искусстве музыки. Число обладает единственным в своем роде свойством объединять простое с составным, развивать из единства множественность и вновь приводить последнее к единству. За три года до опубликования «Ars magna sciendi» другой, на тот момент 20-летний ученый написал свою первую работу по искусству комбинаторики, озаглавив ее «Dissertatio de arte combinatori». Готфрид Вильгельм Лейбниц высоко ценил Кирхера, как и родоначальника этой комбинаторики, Раймунда Луллия, представителя позднего Средневековья.

Второй существенной операцией, посредством которой совершаются превращения, является, согласно «Ars magna sciendi», аналогизирование. У Кирхера непрерывно пускаются в ход даже принципы, относящиеся к традиции натуральной магии. При использовании ведущего искусства комбинаторики многосложные единичности должны сводиться в систему аналогичных различий и различных аналогий. Все видимое, слышное, осязаемое должно быть интегрировано в слаженную систему, которая удерживается в гармоническом колебании великим пульсатором. И работает это лишь тогда, когда знаки и вещи обладают в принципе одной и той же природой, когда язык, совершенно так же, как и музыка, воспринимается как выражение природы. Как и у натурфилософов XVI века, числа, язык и образы пока еще делят с природным миром одно и то же пространство. Различение протяженных вещей и вещей мыслящих, осуществленное его современником Декартом, было чуждо Кирхеру. Подобно монументу из бумаги, холста и кожи, его труды в виде роскошных фолиантов кажутся олицетворением тезиса Фуко из «Археологии гуманитарных наук», согласно которому «такое переплетение языка и вещей в общем для них пространстве предполагает полное превосходство письменности», чему Ватикан как раз и придавал громадное значение.

Универсальное искусство звука. При всем разнообразии кирхеровского универсума ум постоянно наталкивается здесь на неразрешимое напряжение между двумя полюсами. Здесь отчетливо выражается общая близость к той «барочной антитетике», которая была вплетена в исторический контекст. Борьба католической церкви с попытками Реформации со стороны лютеран и кальвинистов велась как борьба добра и зла, божественного и демонического. «Универсальный порядок вещей» Кирхер определяет противопоставлением консонанса и диссонанса, этому противопоставлению соответствует в сфере видимого пара противоположностей «тень – свет». Между ними располагается множество единичных явлений. Деятельность ученого, как и художника, должна состоять в том, чтобы объяснять развитие множественного из единого, божественного, и связывать с неблагозвучной громоздкостью так, чтобы отсюда вновь могло возникнуть некое благозвучное единство. Трансформация подлой материи в благородную, устранение полярностей посредством продолжительного смешивания их субстанций – это мысль, глубоко укорененная в алхимии.

IMG_5.8 Между глазом и ухом: «Великое искусство знания, или комбинаторика», одна из сложных титульных гравюр Кирхера (1669). Над четырьмя Эмпедокловыми основными стихиями парит богиня мудрости и указывает дужкой очков на таблицу из 27 категорий, из которых можно комбинировать «совокупность человеческих познаний», как написано в тексте под списком. В левом столбце находятся основные понятия из комбинаторики Раймунда Луллия, вверху, в каплях – различные научные дисциплины

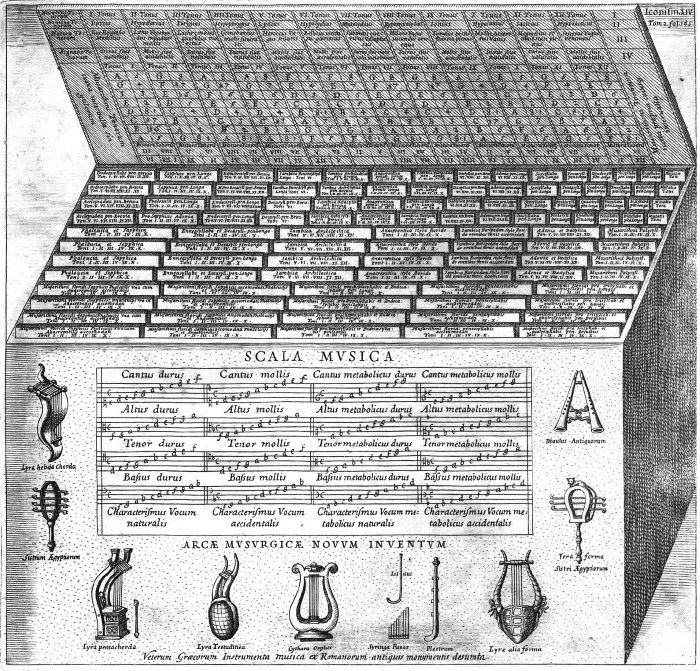

Подобно многим из его католических предшественников и современников, Кирхер научился петь по-латыни еще до того, как стал понимать этот язык. Музыка занимала важное место в его картине мира. В «Musurgia universalis» Кирхер определяет принцип ее трансформации с помощью красивой игры слов. Музыка для него – это «одноголосое противоголосие» (einstimmige Widerstimmigkeit) и «противоголосое одноголосие» (widerstimmige Einstimmigkeit). Ее оперативный модус – арифметика. В строгом смысле пифагорейского учения о пропорциях, которое, впрочем позаимствовано у геометрии, Кирхер понимает ее как «geometria subordinata», как дисциплину, подчиненную математике. Об этом говорил еще Джон Ди за восемь десятилетий до Кирхера, в своем «Введении» к «Началам» Евклида, на превосходном шекспировском английском языке: «Musicke I here call that Science, which of the Greeks is called Harmonie <…> Musicke is a Mathematical Science, which teacheth, by sense and reason, perfectly to judge, an order the diversities of soundes hye and low…» [Музыкой я здесь называю ту Науку, каковая от Греков зовется Гармонией <…> Музыка – это Математическая Наука, которая учит совершенству суждения чувства и разума; это порядок разнообразных звуков, высоких и низких…].

В книге десятой «Musurgia universalis» Кирхер конструирует свою модель гармонии как арифметическую структуру и возводит Бога на уровень последнего музыкального принципа. В музыкальной практике, коей отводится нижний уровень на обильно разукрашенном ангелами титульном листе книги, благозвучие реализуется посредством дисциплинированного следования учению Пифагора – он показывает указкой на молотобойцев, у которых он когда-то услышал об интервалах – а также в мастерстве, благодаря музыкальному гению, через который выражается божественный принцип. Как бы там ни было, мастерства musicus может достичь лишь в единстве теоретических штудий со столь же дисциплинированной практикой. – Иоганн Себастьян Бах высоко ценил Кирхера. Композиционное учение фуги с его убегающим движением «тема-ответ-контртема» можно понимать и так, что в нем реализуется процесс трансформации от единства через напряженное многообразие вновь к единству. Принцип контингенции этого учения утверждает, что бегущие друг от друга или гонящиеся друг за другом голоса – будь они инструментальными или вокальными – не могут попадать в раздирающее их внутреннее противоречие. Композиционные упражнения Баха, основанные на арифметических примерах, вошли в легенду, как и его эпохальный вклад в темперирование и хроматику. Магия, музыкальный гений и расчет превосходно дополняли здесь друг друга.

И как бы ни старался Кирхер отделиться от Фладда, основные идеи мировой гармонии у обоих весьма схожи. Мало они отличаются также и от «Harmonie universelle», книги, которую в 1636 году в Париже опубликовал также получивший иезуитское воспитание, но принадлежавший к Ордену минимов Марен Мерсенн. Еще последовательнее чем «Musurgia universalis» Кирхера книга Мерсенна представляет собой прикладную математику, написанную под знаком античного представления о благозвучии. Правда, наш римский иезуит – единственный, кто делает значительный шаг дальше, приспособив эту концепцию еще и для построения государства. Борющиеся друг с другом силы политического порядка могут, согласно представлению Кирхера, быть замиренными в некоей «harmonia politica».

Одной из наиболее действенных и распространенных тактик привлечения душ на сторону католицизма является концепция чистилища, того диковинного места между раем и адом, которое так восхищало Данте Алигьери в «Божественной комедии» и Сандро Боттичелли в его рисунках purgatorio. Здесь происходят воображаемые оргии мученичества, посредством страдания и покаяния души постепенно освобождаются от тяжелых грехов, или, если они недостаточно сильны и не выдерживают суровых испытаний, то приговариваются к вечному проклятию. Чистилище представляет собой пограничный опыт, очищающий, словно число, прорывом к порядку или к хаосу. Это драматическое место между землей, раем и адом; важнейшее и в то же время наиболее оспариваемое место в католической вере. Оно как нельзя лучше годится для инсценировок. Упражнения Игнатия Лойолы содержат для этого множество режиссерских указаний. Они основаны на учении об аффектах. Будучи переведенными на язык медиатехники, они читаются как сценарное решение для фильма:

Пятое упражнение – это размышление об аде. После предварительной молитвы и двух установок оно содержит пять пунктов и один разговор. <…> Первая установка: приготовление. Здесь силой воображения необходимо видеть длину, ширину и глубину ада. / Вторая: вопрошание о том, чего я вожделею. Здесь умолять внутреннее чувство наказания… Первым пунктом будет: видеть мысленным взором великое пламя и души, словно в горящих телах./ Вторым: слышать ушами плач, горестные сетования, вой, вопли…/ Третьим: вдыхать обонянием дым, серу и гниение…

Сложный мир звуков и музыки Кирхера ориентирован, с одной стороны, на то, чтобы с помощью чисел и из логики представлять непротиворечивое доказательство бытия Божьего. Математико-физический процесс и акт божественного выражения должны быть единым целым. Но как только Кирхер оставляет уровень вычислений и посвящает себя истолкованию миров звука, в центре оказывается его учение об аффектах, находящееся в тесной связи с теологическими обоснованиями. Гармонически совершенная, и в этом смысле прекрасная музыка может оказывать мощное исцеляющее воздействие только по отношению к душевным болезням, а не, например, к телесной дряхлости. Дисгармоничные звучания оказывают противоположное влияние и вызывают в душе волнение. Со своей идеей «musica pathetica», музыки пафоса, которая должна захватывать и уносить с собой каждого человека, Кирхер не расходится с господствующим в современной ему Италии представлением о музыке, согласно которому «конечная цель музыки» – «производить чувство радостного прикосновения». Его идеи созвучны также поэтике Аристотеля, понимавшего музыкальное искусство как важнейшую силу организации аффектов.

IMG_5.9 Из первого иллюстрированного издания «Упражнений» Лойолы. В упражнениях «Об аде» в первом дополнении о покаянии сказано: «Третье есть смирение плоти, когда мы причиняем себе ощутимую боль, будь то ношением смирительных рубах или веревок, или железных поясов над плотью, или самобичеванием, нанесением себе ран и другими видами суровости» (Loyola, 1946, 45)

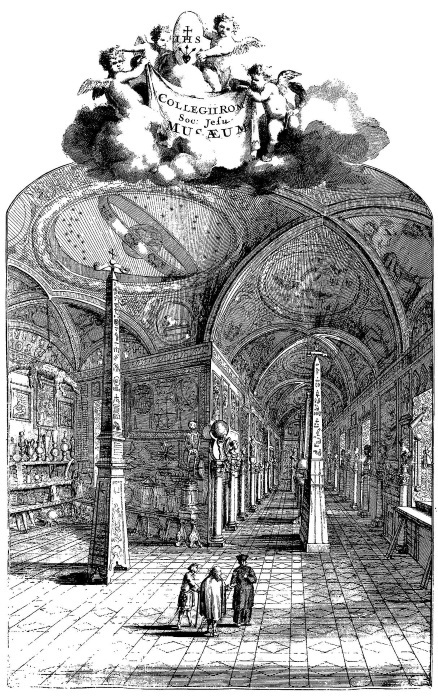

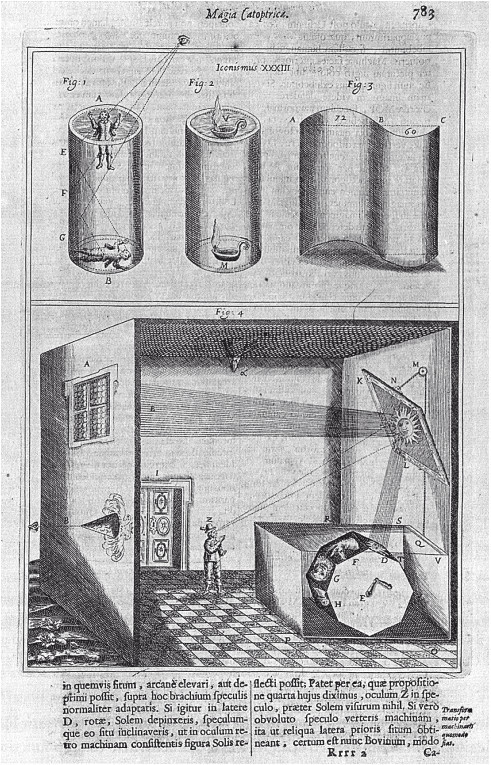

Акустический театр машин, созданный по проекту Кирхера, основывался на концепции инсценировки эффектов и сыграл важную роль для привлекательности Museum Kircherianum, построенного нашим иезуитом в римской коллегии. Для путешествующих с образовательными целями со всего мира этот музей был одним из наиболее излюбленных мест паломничества в Риме второй половины XVII века Кирхер инсценировал его как кунсткамеру и выставил там все курьезы из дальних стран, которые ему привезли или прислали, а также те, что он велел изготовить сам: окаменелости, книги и географические карты, математические и астрономические инструменты, механические и гидравлические часы, чучела аллигаторов, скелеты, черепа, сосуды для дистилляции и – наряду со многим прочим – репродукции египетских обелисков, расшифровать иероглифы на которых он считал своей задачей поставил перед собой задачу в «Oedipus aegyptiacus» (1652–1654).

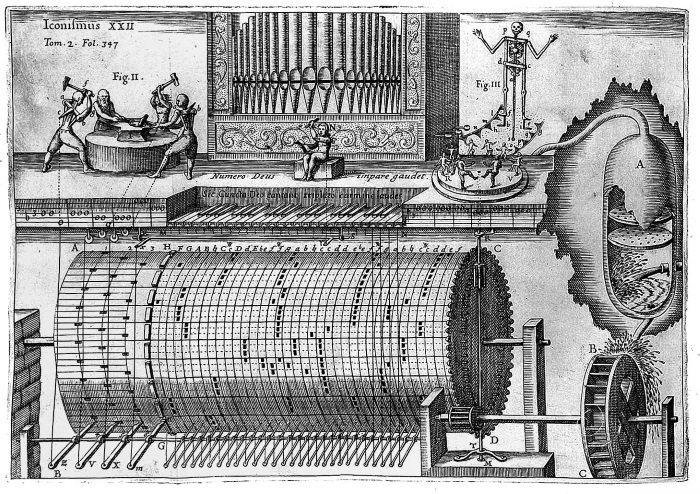

Однако музей был полон также и оптических и акустических аппаратов, вызывавших изумление. Кирхер довел до высокого уровня такое представление о технике, которое было характерно для натуральной магии. Техника была для него всеми теми искусными конструктами, в которых «действующая сила или агент действия не были очевидными для зрителя». Многие из артефактов были построены по образцу театра иллюзий Герона Александрийского или навеяны этим театром: гидравлически или пневматически приводимые в движение фигуры, которые исполняли различные действия. По модели механических курантов Кирхер построил также и органы, функционировавшие подобно аудиовизуальным автоматам. Механика, приводимая в движение силой воды, двигала валики, на жестяных пластинах которых были отштампованы музыкальные программы. С этой целью вертелись металлические штифты, открывавшие и закрывавшие трубы органа. В темпе музыки оптические мини-сцены двигались подобно планам-эпизодам из фильмов, и привод этого устройства был опять-таки соединен с приводом штифтовых валиков.

IMG_5.10 Титульный офорт из книги Джорджо де Сепибуса (1678) о музее Кирхера в Риме, с видом вестибюля, где хозяин дома приветствует гостей. Слева и справа от прохода можно узнать некоторые из говорящих бюстов

Но самое сильное впечатление на посетителей производила галерея металлических голов, которые были установлены по обеим сторонам у главного входа в музей и начинали говорить, как только кто-либо проходил мимо них – притом, что никто не мог объяснить, откуда доносятся голоса. Это была превосходная инсценировка Бога как вездесущего надзирателя и наущающего шептуна. Альберт Великий, по-видимому, уже предлагал такие таинственным образом говорящие скульптуры. В книге девятой «Musurgia universalis» предложено и описано множество «театров подслушивания», которые могли превращаться в центры, наполненные звуками: длинные трубы соединяли отдаленные помещения между собой. Воронки, своими гигантскими устьями покрывавшие целые дворы, и разветвленные подслушивающие устройства напоминают акустические соответствия «Паноптикону» Бентама и его проекту полностью просматривающегося здания тюрьмы (1790). Тезис, основанный на археологических штудиях Фуко, о том, что привилегией зрения является злоупотребление им в качестве органа контроля, представляется в связи с подобными акустическими конструкциями уже не обязательным. Правда, у многоглазого надсмотрщика Аргуса в античной мифологии нет эквивалента в виде богов или героев, которые были бы сплошь покрыты ушами.

IMG_5.11 Орган с валиками и штифтами из «Musurgia universalis» Кирхера (1650). К излюбленным фигурным инсценировкам ранних музыкальных автоматов относились знаменитая сцена с молотобойцами, которая послужила Пифагору стимулом для создания учения об интервалах, – а также изображения чистилища. Пифагорейское учение о гармонии с его господством числовых пропорций, регулярно вводило изобретателей в соблазн перенести его в автоматы. Ксенакис писал, выражая, пожалуй мнение всех композиторов, работающих с компьютерной музыкой, что все они, по сути, пифагорейцы. (Xenakis, 1966)

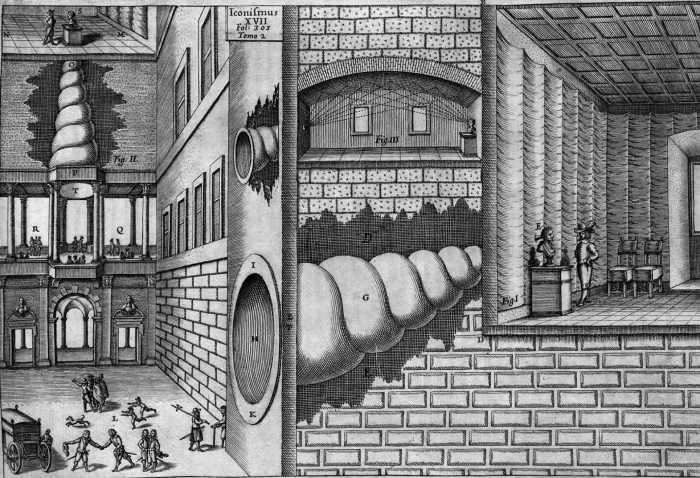

Кирхер подробно занимался трубами для передачи звуков, и эти трубы он называет каналами. «Phonurgia nova» предстает как книга исследований, отражающих тогдашние познания в сфере акустики и ее законов, однако уже тогда она подвергалась резкой критике из-за многочисленных ошибок и устаревших представлений. Подобно делла Порта и другим, Кирхер исходит из того, что звук движется столь же прямолинейно, как и свет, только гораздо медленнее. «Звук/тон, или эхо, есть подражатель или последователь света». Один из таких основных тезисов касается прямо пропорционального отношения силы и скорости звука. Поскольку Кирхер полагает, что звук – если он наталкивается на гладкие стены – отражается так же, как свет в зеркалах, а звучание благодаря отражению даже усиливается, то средством эффективной передачи звука он считает спиралевидно закрученные и отполированные изнутри трубки. Его сооружения для подслушивания и говорения оснащены гигантскими улиткообразными корпусами и имеют вдобавок несколько антропоморфный характер. Но такие установки должны служить не только ради «шпионского» применения. В «Новом искусстве эха и звука» в качестве первого техназма приведен эскиз дома, где в акустически замкнутом пространстве музицирует квартет. Над музыкантами в потолок приделана большая воронка подслушивающего устройства, и ее суженный конец через стенную кладку выходит наружу. Таким образом, музыка может быть слышна на расстоянии двух-трех миль людям, которые не находятся на месте представления и не знают, откуда доносятся звуки.

Магические машины по производству образов. Представители естествознания инсценируют свои идеи, как правило, гораздо лучше чем гуманитарии. И это объясняется многочисленными причинами, которые в последние десятилетия соотносятся еще и с тенденцией к американизации академических институтов. Стремление к популяризации науки объясняется прежде всего тем, что необходимо произвести впечатление на частных и государственных спонсоров различных научных исследований, а также легитимировать гигантские суммы на затратные проекты в глазах профанов. Однако одна из причин еще и в том, что «подвижники духа» в своих представлениях стали еще более зависимыми от текста, который они считают базовым и привилегированным медиумом. При этом для «подвижников» производства материальных объектов использование образной аргументации и наглядного представления стало само собой разумеющимся. Пока еще не существует истории медиальных инноваций, которые были изобретены естествоиспытателями и специалистами по инженерной науке для воодушевления своих аудиторий. А ведь стоило бы заняться описанием таких инноваций. Например, Джон Ди стал известен в Оксфорде не из-за своего математического гения, а благодаря зрелищным театральным трюкам. На одном представлении в оксфордском Trinity College с помощью системы подъемных балок, пневматических устройств и зеркал он поместил одного из главных героев на большой металлической клетке и заставил его парить в сценическом небе, а также устраивал другие кинетические эффекты с механическими монстрами. Публика, состоящая из студентов и профессоров, была захвачена зрелищем, да и сами математики в то время не отказывались от «дьявольской магии». Впоследствии к сценическим трюкам Ди обращался и Шекспир.

IMG_5.12 Панакустикон: проект Кирхера, установка для подслушивания во дворах и в общественных местах, при использовании которой ни одного слова не должно остаться не услышанным. Как обещал Кирхер, спиралевидно закрученные каналы для переноса звука дают его усиление. На этой иллюстрации видна одна из говорящих голов, которая в данном случае фигурирует как подслушивающий агент

По окончании курса философии в Кёльне (1623) и перед тем, как получить в 1628 году место профессора математики, философии и восточных языков в Вюрцбурге, Кирхер недолго преподавал греческий язык в иезуитской гимназии. При представлении какой-нибудь комедии он развлекал публику различными механическими сценическими трюками настолько успешно, что на него обратил внимание курфюрст Майнца и дал ему выгодный заказ на изготовление географических карт. Подозрение в чародействе, к которому прибегал Кирхер в театре, он отвергал указанием на то, что его особые эффекты были «всего лишь плодом математико-физических познаний».

Барочный театр машин был высокоразвитым медиа-миром специальных эффектов. Он привел даже к возникновению новой профессии. Во многих театрах должен был работать «capomaestro delle teatri, которому предстояло изобретать разнообразную аппаратуру, чтобы можно было представить на сцене наиболее ошеломляющие, причудливые и великолепные выступления и события». В значительной мере это относится к изобретениям, созданным специалистами по инсценировке из Ордена иезуитов. Театральное потрясение публики служило верным средством обращения ее в католическую веру. «Во многих иезуитских театрах существовали углубления для явления духов и сцен исчезновения, а в дальнейшем – машины для полета и создания облаков <…> позволяли иезуитским режиссерам <…> выводить божества в облаках, выпускать привидения и устраивать полет орлов по небу; влияние этих сценических эффектов поддерживалось еще машинами, создающими гром и ветер. Находили даже средства и способы показывать переход евреев через Красное море, наводнения, морские бури и подобные сложные сцены с высокой степенью технического совершенства».

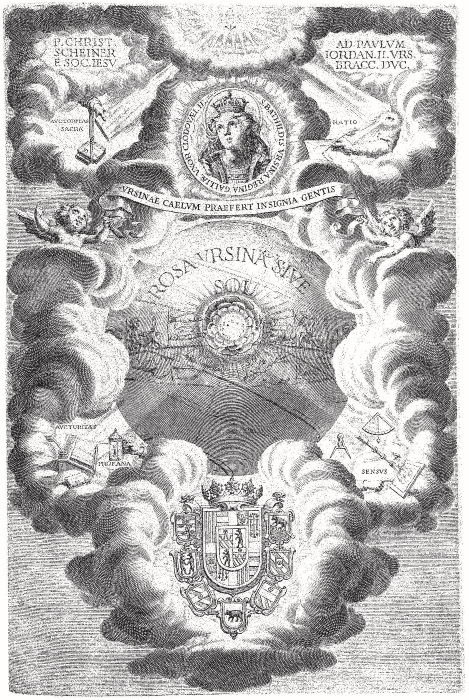

IMG_5.13 Фронтиспис «Медвежья роза, или солнце» (Scheiner, 1626–1630)

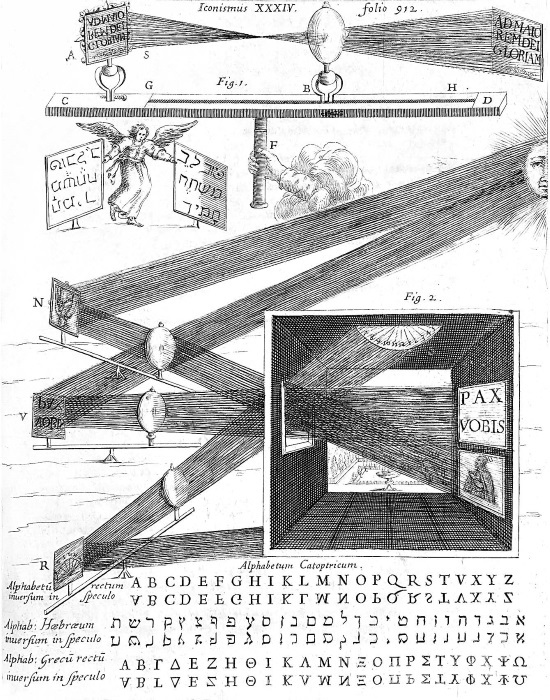

Оба своих больших произведения на темы видения и слушания Кирхер создал отчасти в качестве реакции на тех критиков, которые бросали ему упрек в спекулятивности за его первые исследования египетских иероглифов. Обоими произведениями, опубликованными одно за другим, Кирхер хотел засвидетельствовать свою приверженность математике. «Musurgia universalis» была посвящена арифметике, «Ars magna lucis et umbrae» («Великое Искусство света и тени») – геометрии как дисциплине, играющей роль королевской науки. Музыка была для него прикладной арифметикой, оптика – прикладной геометрией. В действительности, в первых главах он прилагает значительные силы к тому, чтобы описать уровень тогдашнего состояния оптических знаний. На тот момент были опубликованы уже не только основополагающие работы Кеплера. Математик и астроном Шайнер – наряду с исследованиями телескопа и сравнительными штудиями глаза и оптических линз – предложил даже геометрические расчеты таких специальных проблем, как близорукость и дальнозоркость, которые около 1000 года уже вошли в традицию арабских окулистов. В разных странах Европы появились и первые трактаты по микроскопии. Мерсенн, который создал в Париже конкурирующую с Римом сеть естествоиспытателей, еще до своих работ по музыке и комбинаторике опубликовал исследования важнейших законов оптики.

Жан-Франсуа Нисерон выпустил в 1636 году первые исследования, а в 1646 году – грандиозную книгу о перспективе и ее применениях от камеры-обскуры до анаморфоза («Thaumaturgus opticus»). И, прежде всего, за десять лет до первой публикации «Ars magna lucis et umbrae» вышел «Discours de la mйthode» давнего друга Мерсенна Декарта, обучавшегося вместе с ним в иезуитской коллегии Ла Флеш, с приложением «Диоптрика как геометрическая теория поведения света в прозрачных средах» и новой формулировкой закона преломления света в оптике. С таким передовым экспертным знанием в области зрения и видимого ученый-универсал Кирхер, сосредоточенный на сборе, комбинировании и аналогизировании данных, уже не мог конкурировать всерьез. В лучшем случае он мог лишь описывать и комментировать проблемы на уровне отдельных абзацев. Однако же Кирхер мог блистать, оценивая опубликованные знания и составляя всеобъемлющий трактат по реализации оптических законов в практике применения знаков, в аппаратах и технических эффектах. Что касается историографии медиа и искусства, ориентированной на предметы, связанные с производством образов, то «Ars magna lucis et umbrae» до сих пор наделяет легендарным статусом иезуита из Гейзы, волей исторического случая сделавшего карьеру в Риме и ставшего выдающимся новатором в сфере технического визионерства при переходе от Ренессанса к барокко.

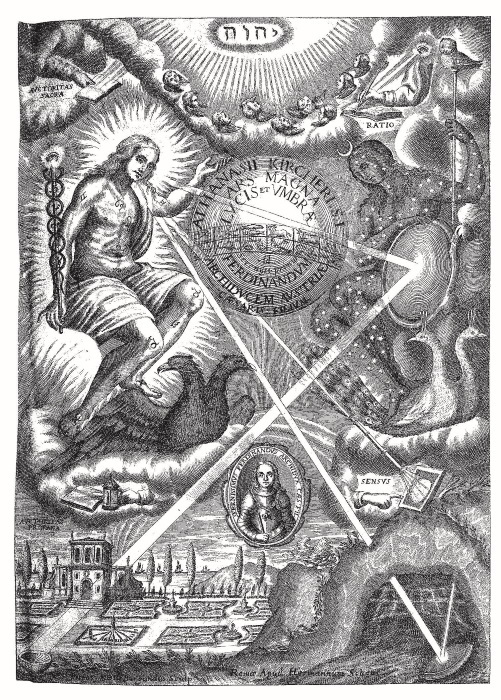

IMG_5.14 Титульная гравюра из книги Кирхера «Ars magna lucis et umbrae» (работа Пьера Миотта), здесь – из амстердамского издания 1671 года, является по своей основной композиции и в деталях вариацией фронтисписов ранее вышедших работ астронома Шейнера: «Oculus hoc est fundamentum opticum» (1619) и «Rosa ursina sive sol» (1630). Кирхер объединил и в то же время расширил идеи Шейнера. Четверичные рамки ученого-универсала формируются священным авторитетом, разумом, мирским авторитетом и способностью восприятия. Этот квадривиум пронизывается лучами Тетраграмматона, четверобуквенного непроизносимого Имени Божьего, Яхве. Внутри этих рамок находятся характерные для Кирхера дуалистические противопоставления в виде аллегорий: мужское – Аполлон, солнце (которое только в немецком языке имеет женскую коннотацию), носитель света, день, его кожа инкрустирована символами научного и алхимического подхода к действительности, он опирается на символическую фигуру двуглавой черной птицы, пребывающей в процессе трансмутации. В верхнем конце его скипетра сияет такой же монокулярный лик, который пишет также книгу разума (вверху справа). С другой стороны – Диана, окутанное тьмой женское начало, слабо освещенная луной и обильно украшенная мерцающими звездами, стоит на двуглавом павлине, переливающемся красками, который в алхимическом процессе происходит из черного орла или же ворона. Ее скипетр увенчан совой Минервы, рядом с оком Разума. В правой руке Ночь держит параболическое зеркало, в котором зрительный луч познающего дробится на некую триаду, а в другом направлении пучок лучей мирского отражается в его глазу. Вторая триада образуется познающим с помощью преломления стекла в пещере (здесь имеется в виду платоновский «Тимей», лучащийся взгляд из его теории зрения, а также притча о пещере) и благодаря сенсорному аппарату. Телескоп как символ барочного подхода к видимому функционирует как проекционный аппарат, как гелиоскоп Шейнера. Эпистемологические, теологические, естественнонаучные, магические и мифологические поля сплетаются в открытый различным интерпретациям конструкт. В центре нашей картины неизбежно находится меценат, который существенно помог производству этой книги. Посвящение эрцгерцогу Фердинанду еще раз отражается в центральном стекле, где находится заглавие

И действительно, уже в первом издании этой работы в 1646 году почти на тысяче страниц мы находим целую вселенную идей, проектов, моделей, эскизов и строительных указаний, для большинства из которых не существует реальных соответствий. В вышедшем четверть столетия спустя амстердамском издании Кирхер проиллюстрировал этот компендиум еще обильнее, дополнив его некоторыми появившимися за истекший период новинками. В 1680 году его сотрудник Иоганн Штефан Кестлер в «Physiologia Kircheriana Experimentalis» еще раз сосредоточился на вкладе Кирхера в прикладную оптику в специальной книге. Однако оригинальными являются главным образом технические детали, поскольку Кирхер проработал многие из классических текстов по оптике. Все богатство театра зеркал делла Порта мы видим в усовершенствованной форме, кроме того, явно ощущается влияние вышедшего в 1645 году в Болонье математико-философского трактата Марио Беттино со статьями по перспективе и анаморфозу, по зажигательным стеклам или проекции тайных текстов с помощью параболических зеркал.

То, что делает произведения Кирхера столь уникальными, лежит на поверхности. Никто прежде не представлял материал по оптическим знаниям с такой фантазией и так впечатляюще с визуальной точки зрения. Обильные эстампы и ксилографии были дополнены превосходными гравюрами, созданными по его эскизам. Кроме того, во всей композиции ощущается какой-то труднообъяснимый внутренний размах. Мы могли почувствовать его уже у делла Порта, а у Кирхера он выражен еще ярче. Феномены и аппараты, которые он представляет, отчетливо несут на себе характерные признаки современных ему знаний в определенных областях науки или даже отстают от этих знаний. В то же время они испытывают примечательный сдвиг по направлению к крупномасштабным, обобщаемым моделям, где перемешиваются факты с вымыслом, расчет с фантазией, тяжесть геометрических и механических законов со своеволием воображения. Годвин писал о том, что в Кирхеровой концепции технологии еще имеет место элемент мечты. Я бы хотел дополнить эту характеристику еще и элементом энтузиазма. Сдвиг – это еще и своего рода сгущение. Кирхер убежден в каждой детали, которую он показывает, и воодушевлен ею. Восторг от инсценируемости мира, от метаморфозы его знаковых репрезентаций дышит в каждом фрагменте текста и картины.

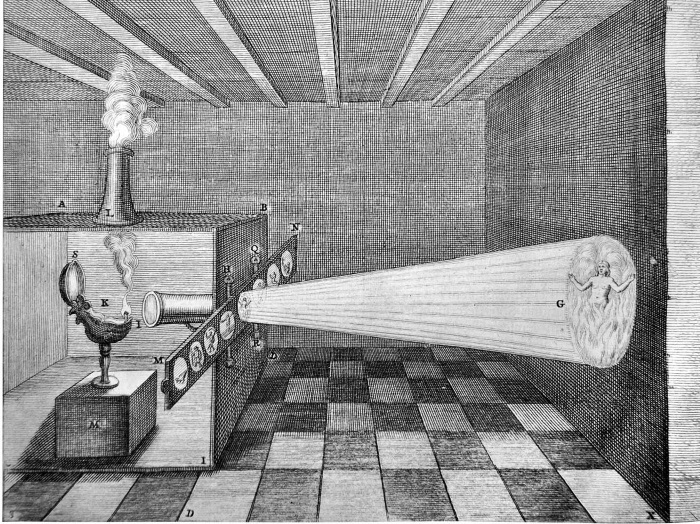

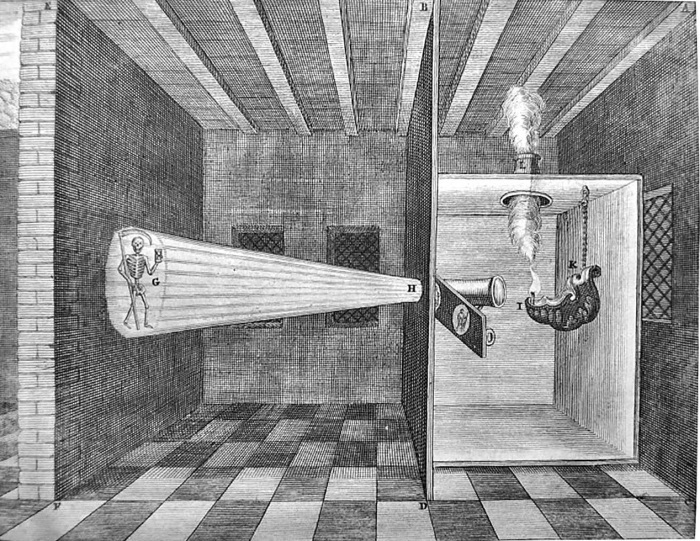

IMG_5.15 Kircher, 1671, книга X

Возьмем, к примеру, laterna magica, первоначальный аппарат для проекции световых изображений в темных пространствах. Более чем за 200 лет до выхода в свет «Ars magna lucis et umbrae» делались, по крайней мере, попытки делать проекции различных фигур. Венецианцу Джованни да Фонтана принадлежит скандальный эскиз фонаря, сделанный приблизительно в 1420 году, который отбрасывает на стену изображение дьявола в женском обличье, на котором различимы даже срамные волосы. Уже делла Порта в описаниях cubiculum obscurum опирался на предшественников. В первом издании «Ars magna lucis et umbrae» Кирхер подробно сообщает об этом положении вещей. После этого появились конкуренты, которые рано распознали медиальные возможности волшебного фонаря. Так, начиная с 1659 года, Христиан Гюйгенс в качестве «побочного продукта» своих физических исследований, взяв за образец «Пляску мертвых» Гольбейна, рисовал скелеты на стеклянных пластинах и получал их четкие проекции на стену сквозь двояковыпуклые линзы. Посредством простой анимации он заставлял их даже танцевать или внезапно появляться без головы. Начиная с 1664 года, датчанин Томас Валльгенстайн с мобильным проекционным устройством ездил по разным странам, включая Италию, где его с этим фонарем ожидал столь большой успех, что он смог даже продать несколько экземпляров. Кирхер был сильно разгневан из-за использования этого, по его мнению, его собственного изобретения. В добавление к изданию его исследования о свете и тени, вышедшему в 1646 году, Валльгенстайн предложил под заглавием «Kryptologia nova» устройство для проецирования тайных посланий с использованием вогнутого зеркала (и тем самым подхватил идею делла Порта). Валльгенстайн опередил Кирхера и произвел недорого продаваемую на рынке «медиааппаратуру», пользуясь идеей проецирования искусственно произведенных изображений. В издании 1671 года Кирхер нанес мощный контрудар. Он обвинил Валльгенстайна в плагиате и заказал гравюры для иллюстрации двух способов использования волшебного фонаря для проецирования изображений. Долгое время эти гравюры оставалось наиболее впечатляющими графическими представлениями проекционной аппаратуры. С технической точки зрения подобное применение волшебного фонаря неверно. Кирхер располагает прозрачные пленки с изображениями для проецирования перед объективом вместо того, чтобы делать это между источником света и линзами, а при использовании двух выпуклых стекол – как он описывает их в тексте – изображаемые предметы при правильном позиционировании должны встать вверх ногами. Однако эту ошибку можно приписать иллюстраторам, так как при своей колоссальной писательской продуктивности Кирхер, пожалуй, не мог проверять каждый полиграфический оригинал-макет. Он использовал этот прибор как для докладов, так и в театральной практике, и в обоих изданиях «Ars magna lucis et umbrae» рассуждал о многообразном техническом применении проекции изображений в темных помещениях. Решающим является то, что в его представлении «тауматургической конструкции» фонаря становится ощутимой вся мощь, какой может обладать такая аппаратура для инсценировки иллюзий. Камера-обскура и катоптрический театр конденсировались в medium, пригодный для представления «сатирических сцен» и «трагических пьес». Камера-обскура становится демонстрационным залом, а проекционная аппаратура размещается в кабине, невидимой зрителям. Оба объекта, изображаемые с помощью камеры-обскуры – вызывающий ужас мужчина с косой и прелестная женская фигура в пылающем пламени purgatorio – позволяют ощутить, сколь мощный инструмент используется здесь для проекции означающих воображаемого. После этого речь могла идти лишь об усовершенствовании технических деталей и подробностей инсценировки и о дальнейшем их использовании.

Совершенно аналогично трансформирует Кирхер и то устройство, которое сухо описывается у Псевдо-Евклида как «установка зеркала, чтобы наблюдатель видел в нем образ предмета, но не свой собственный», и которое уже делла Порта преобразовал в таинственную камеру игры с видимым и невидимым. Кирхер не только переносит магию в техническую аппаратуру. Он расширяет круг игровых возможностей данного устройства и рассматривает его в качестве пространства для экспериментов с метаморфозами. Объект, который видит посетитель вместо собственной головы после переворачивания зеркала, – уже не замаскированная скульптура или другой объемистый предмет, как это было у делла Порты; он стал изображением. Под изображением Кирхер установил барабан с восемью плоскостями, на которых нарисованы солнце и семь голов различных зверей. Если посетитель заходит в камеру, то, прежде всего, он видит солнце как посредника для всего сущего на земле и тотчас же переживает собственное аллегорическое превращение в осла, льва или какое-нибудь другое животное. Картины написаны как устройства, куда может «вставить себя» посетитель, столь умело, что они могут как раз заменять голову наблюдателя, стоит лишь ему занять предписанную для него позицию в пространстве, которая отмечена на полу.

Даже в этом артефакте вновь используется тактика маскировки технического процесса – чему большое значение придает Каспар Шотт в своем подробном его описании. Тот, кто (или то, что) действует – не должен (должно) быть распознаваем(о). Барабан с картинками спрятан в корпусе, который должен открываться только вверх, в сторону зеркала. Как механизм, так и приводящий его в движение механик, должны по возможности оставаться невидимыми. Хотя теоретически и тот, кто входит в помещение, где происходит инсценировка (Шотт называет его «просматривателем»), мог бы пользоваться рукояткой и опрокидывателем. Драматизм «машины метафор», как называет эту аппаратуру Хокке, оценивается Кирхером как столь мощный, что он добавляет снаружи второго наблюдателя, который может наблюдать за внутренним участником интеракции с аппаратом, создающим иллюзии, или с его изображениями. У наблюдателя «B» нет тела, у него есть только взгляд, парящий над оставленным для него отверстием. Этот вуайеристский вариант должен был особенно хорошо функционировать при затемнении внутреннего помещения и при проецировании с помощью искусственного источника света.

В форме технических артефактов Кирхер такими приспособлениями создал традицию визуального аппарата, которая в последующие столетия стала чрезвычайно эффективной и доминирующей моделью. На основании концепции очищения душ посредством их потрясения, медиамашины проектировались и создавались так, что механизмы их функционирования оставались загадочными для пользователей. Проецируемый мир не должен быть распознаваемым в качестве искусственно изготовленного. Эффект должен, прежде всего, ошарашивать и захватывать, а не давать опору для воображения и рассудка в их свободном движении. Эта концепция является технически передовой, но в эстетическом отношении представляет собой пережиток прошлого. Она следует установкам из «Поэтики» Аристотеля в отношении катарсиса, согласно которым «посредством сострадания и страха… совершается очищение страстей».

Но и оптический мир Кирхера не был ни единой, ни даже замкнутой системой. Его фантазия во многих местах взрывала рамки осуществимого. Так, в одной из своих метаморфоз он предложил расширение аллегорической машины, которая была столь же впечатляющей, сколь и в указанном варианте технически не реализуемой. При использовании цилиндрического зеркала можно было оформить все так, что фигуры представали как бы парящими в воздухе, в своего рода присутствующем отсутствии. Также и во втором издании «Ars magna lucis et umbrae» Кирхер не дает объяснения подробностям того, как зеркальный цилиндр следует интегрировать в аппаратуру.

IMG_5.16 Кирхеровский аппарат для метаморфоз, предназначенный для аллегорического преображения наблюдателя. В верхней части ящика, где замаскирован барабан с картинками, можно разглядеть прямоугольное гнездо для проекции картин в зеркальном устройстве, слева также бестелесный «глаз» наблюдателя-вуайера «B», вверху – уплощенная проекция парящих фигур с помощью цилиндрического стекла (Kircher, 1671, 783)

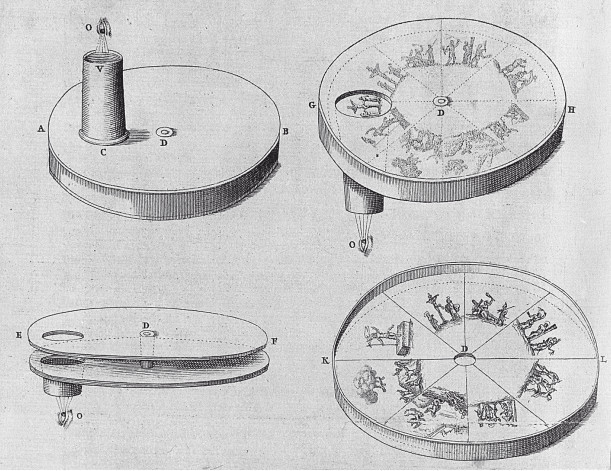

IMG_5.17 В конце главы о театре с зеркалами в «Ars magna lucis et umbrae» находится – почти замаскированный – проект аппарата, называемый «смикроскопин». Через окуляр зритель может следить за историей Страстей Христовых, последовательностью из восьми картин, с любой скоростью. Сменный стеклянный диск с восемью сегментами картины подвижен, расположен он между двумя круглыми свинцовыми пластинами (Kircher, 1671, 770)

Особым продуктом его бьющего через край технического воображения был «полимонтральный катоптрический театр», который был выставлен в музее Collegium Romanum как предмет медиальной мебели. В открытом состоянии он представлял собой кабинет, верхняя поверхность которого функционировала в качестве сцены. Со всех сторон она была оснащена подвижными стенами, производившими впечатление окон в бесконечный мир изображений. Ибо укрепленные шарнирами стены были сплошь покрыты различными зеркалами. Более шестидесяти из них можно найти в графике книги. Кирхер многократно совершенствовал свой объект и увеличивал количество зеркал. В закрытой части кабинета (в шкафу) находились объекты, устраивавшие представление на сцене зеркального театра, например, деревянная бутафория, цветы, книги, человеческие фигуры, или даже живые звери. С помощью рычажного устройства они вынимались из углубления на поверхности, где происходила игра; благодаря использованию прикрепленной сбоку рукоятки могли двигаться и неодушевленные предметы, или же на сцене инсталлировались такие кинетические объекты, как марионетки, либо одна из гидравлически приводимых в движение скульптур Кирхера. В зависимости от положения зеркальных стен количество этих предметов приумножалось до бесконечности, они ставились вверх ногами, поднимались ввысь посредством движения верхней зеркальной стены и происходило многое другое. Таким образом, реальный объект преображался в сбивавшую с толку видимость. На примере многократно отраженных в зеркалах золотых монет это означало учение о том, что земное богатство есть не что иное, как ложь и обман. Что отражено в образе – не имеет ничего общего с истиной. Бог не отображаем.

Между тем одних лишь оптических эффектов зеркальных отражений было для Кирхера недостаточно. Поэтому он предложил, чтобы перемещения театральной мебели на сцене сопровождались специально произведенными шумами или музыкой. Последовательное описание архитектонического использования катоптрического театра с его барочной роскошью сопровождалось эскизами на полях. На них все помещения дома были полностью покрыты зеркалами. Этот театр был фактически встроен в один из частных римских дворцов. Все возможности парящего, непрерывного преображения жизни, подвергавшейся опасности, должны были испытываться здесь, в опыте создания изображений.

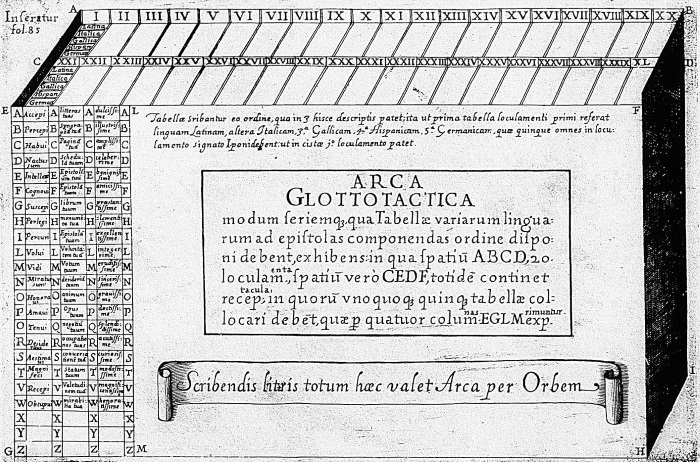

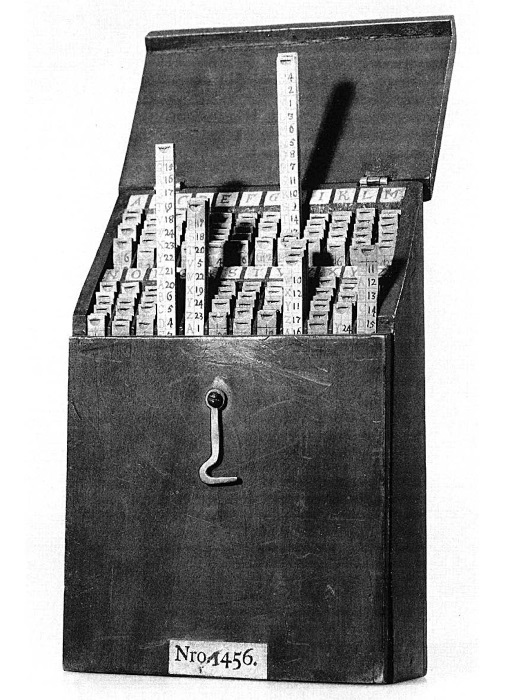

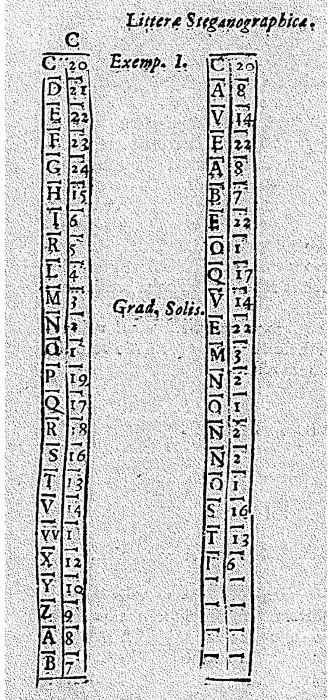

Ящик для комбинирования для личного употребления. Проекты артефактов, посредством которых даже непосвященные могли стать причастными ауре великих искусств музыки, наук или изготовлению тайнописи, занимали в творчестве Кирхера видное место. Должно быть, ему доставляло большую радость разрабатывать подобные инструменты, так как часто он оборудовал и подписывал их собственноручно и с особой тщательностью. Все обыгрываемые объекты имели сходную конструкцию. Это небольшие ящички из дерева или картона, которые содержат специально упорядоченные системы с подвижными узкими заслонками. Они расположены друг за другом вертикальной лесенкой. Отмеченные на них единицы информации устроены так, что их можно по определенным правилам сочетать между собой горизонтально. В иезуитской системе воспитания они выполняли общую функцию. Они служили своего рода образовательными инструментами и носили дидактический характер.

IMG_5.18 Кирхерова cassetta matematica, или organum mathematicum 1661 года, из Института и музея истории науки во Флоренции. Треугольные кончики стержней покрыты разной краской, их дерево выдержано в теплом красноватом тоне, сам ящик – насыщенного черного цвета, с коричневыми интарсиями

Ядро таких артефактов для комбинирования и калькуляции в аппаративном театре Кирхера – математический ящик (cassetta matematica), который сегодня можно найти во флорентийском музее истории науки среди многообразия прочих инструментов для счета и расчета. Если открыть крышку черного ящичка, то первой бросается в глаза горизонтальная планка, которая – с черными надписями на белом фоне – содержит меню девяти различных областей применения математики: арифметики, геометрии, Fortificatoria (занимающейся расчетами военных крепостных сооружений), Chronologia (учение о временах, в данном случае – лунных циклов и движений планет), Horologia (наука об изготовлении солнечных часов), астрономия, астрология, стеганография и, наконец, музыка. Под каждым из этих понятий воткнуты друг за другом 24 палочки, которые, соответственно девяти математическим областям, обозначены разными красками и буквами от A до I. Они так избраны и сформулированы, что могут комбинироваться с полями других палочек, причем арифметика соответствует главной палочке. Она содержит примеры на такие основные операции, как деление, умножение, извлечение квадратных и кубических корней. К крышке и передней стороне ящика прикреплены два круглых диска, которые символизируют универсальный характер инструмента; первый ящик представляет собой астролябию, второй – указатель мирового времени; он содержит важные для тогдашней географии страны и их столицы с соответственными временными данными. Cassetta matematica имеет удобные размеры, 445 x 310 x 250 мм, и, таким образом, может быть установлена на любом письменном столе. И не только вращающийся диск отсылает к комбинаторике Луллия. Разделение математики на девять областей применения не является обязательным; оно следует фразировке библеистики при том же количестве основных понятий, что и у Луллия. При разделении палочек на 24 поля, которое соответствует количеству букв в латинском алфавите (включая редко употребляемое K), Кирхер в то же время формально уточняет, что ars combinatoria было для него существенным: таково искусственное сопряжение языковых элементов.

Когда Мерсенн в своей «Harmonie universelle» утверждал, что музыка есть не что иное, как звучащая алгебра, и что каждый профан, пользуясь секвенциальным методом, может в течение часа или меньше, чем за час, получить композиторское образование, он подвергся суровым нападкам. Кирхер в принципе разделял воззрения Мерсенна на музыку как дисциплину, подчиненную счету, и подчеркивал это в книге восьмой своей «Musurgia universalis», посвященной механическим звуковым искусствам, предложив аппарат для композиции. Его устройство напоминает устройство математического ящика. На передней стороне отмечены различные тоновые ключи, а на задней стенке в форме таблиц нанесены различные тональности, которые могут использоваться для композиции. В самом ящике подвешены палочки, которые перечисляют на передней стороне последовательности аккордов как четырехтоновые ряды, а на задней стороне – связанные с ними вариации ритма. Горизонтально расположены поля отдельных палочек, опять-таки комбинируемые между собой. Arca musaritmica, как назвал Кирхер свою музыкальную шкатулку, должна была функционировать в качестве дополнения к его «Musurgia», где последовательности аккордов занесены в список как числовые ряды, а метод композиции описан подробнее.

На основе этих довольно смутных и понятийно сбивающих с толку описаний Кирхера в книге восьмой, которая озаглавлена «Musurgia mirifica», представлены точное функционирование композиционной шкатулки, а музыкальное качество, которое при этом достигалось, описано в музыкальной литературе спорно и очень противоречиво. Различия столь громадны, что тем самым возникает впечатление, будто описываются совершенно несходные аппараты. Поэтому заслуживает внимания более точное рассмотрение латинского текста.

Уже многословное отображение «нового открытия, ящичка музыкального искусства» (arcae musurgicae novum inventum), вводит в заблуждение. Из описания явственно проистекает, что речь идет о небольшом ящичке, о «сосуде, чьи длина [высота] и глубина одинаковой величины, а именно – должны измеряться шириной ладони». Эту ширину Кирхер описывает даже как «половинную ширину ладони». Обзор усложняется, поскольку, согласно описанию, ящичек должен подразделяться на три равных отделения, которые нельзя распознать на изображении, но которым приписываются различные композиционные функции: 1) Ритмические комбинации каких угодно песенных фраз из «определенных многосложных отрывков» (сюда относится пример «Cantate domino…»; 2) Многострофные композиции и их разнообразное метрическое членение; 3) Композиции «искусных и цветистых песенных фраз» с указанием на «риторическое музыкальное искусство». На примере из второго отделения ящичка, касающегося «поэтической музыки» (это отделение должно разделяться еще на шесть более мелких отделений), с, в принципе, любым количеством столбцов, может проясниться, насколько трудно его действительно использовать, или насколько сам Кирхер способствует неясности своего же изложения. Объяснив, как «желаемую песенную фразу сочетают с анакреонтическим шестистрофным стихом», Кирхер продолжает:

Совершенно так же следует составлять всякий другой многострофный, односоставный стихотворный размер. Если же тема текста является многострофной, то есть составлена из различных песен, то из отделений, на которых надписаны соответствующие стихотворные размеры, необходимо вынимать столбцы. Один пример должен прояснить представленное положение вещей [шесть нижеследующих стихотворных размеров вкладываются в текст списком]:

1. Одиннадцатисложник

2. Анакреонтический стих

3. Архилохов ямб

4. Еврипидов ямб

5. Алкманов ямб

6. Адонический стих

Стало быть, если кто-нибудь сочиняет нечто многострофное, где первая строфа – фалевкический одиннадцатисложник, вторая – анакреонтический, третья – Архилохов, четвертая – Еврипидов, пятая – Алкманов, и шестая – адонисический стих, то поступать надо следующим образом:

Из всех закрытых отделений ящика вынимают ту крышку, которая надписана «для одиннадцатисложника, затем крышку, надписанную „для анакреонтического стиха“, третьей – крышку для Архилоховых ямбов, четвертой – крышку для Еврипидовых ямбов, пятой – крышку для Алкменовых ямбов, и, наконец, шестой – крышку для адонического стиха. Затем вынимают отделения ящика в той последовательности, как их открывали, всякий раз – отдельный столбец, и кладут их в порядке, рядом друг с другом, так, как прежде. Приведенные таким образом в порядок столбцы можно комбинировать как угодно, выбирая какой угодно поперечный ряд тактов для желаемой песенной фразы. Определив такты, можно начать заниматься композицией песенной фразы, точно таким образом, как предписывалось в предшествующей части, и мы придем к желаемому результату».