Б. Регрессия

Теперь, оградив себя от возможных возражений или, по крайней мере, указав, где хранится наше оружие для защиты, мы можем непосредственно перейти к психологическому исследованию, к которому мы долго готовились. Подытожим результаты нашего предшествующего исследования. Сновидение – это полноценный психический акт; его движущей силой всякий раз является желание, которое необходимо исполнить; под влиянием психической цензуры, которое испытывает сновидение при своем образовании, оно становится неузнаваемым как желание, и именно этим влиянием объясняются его многочисленные странности и абсурдности; помимо необходимости избежать этой цензуры, при его образовании свою лепту вносят необходимость сгущения психического материала, учет изобразительных возможностей в символах и – хотя и не всегда – учет рациональных и понятных внешних форм выражения. От каждого из этих положений путь ведет далее к психологическим постулатам и предположениям; взаимоотношения мотива желания и четырех этих условий, а также взаимоотношения последних между собой необходимо исследовать; само сновидение нужно включить во взаимосвязь душевной жизни.

В начале этого раздела мы привели сновидение, чтобы напомнить о загадке, решить которую нам еще предстоит. Толкование этого сновидения о горящем ребенке не доставило нам трудностей, хотя оно и не было дано полностью в нашем значении. Мы задали себе вопрос, почему здесь человек вообще видел сон вместо того, чтобы проснуться, и в качестве мотива сновидца выявили желание представить ребенка живым. То, что при этом определенную роль играет еще и другое желание, мы сможем увидеть после наших рассуждений, приведенных позднее. Итак, прежде всего именно ради исполнения желания мыслительный процесс во сне превратился в сновидение.

Если проделать обратный путь, то остается лишь еще одна особенность, разграничивающая два вида психического события. Мысль сновидения гласит: «Я вижу свет из комнаты, в которой лежит тело; быть может, упала свеча и ребенок горит!» Сновидение воспроизводит результат этого рассуждения в неизменном виде, но изображает его в ситуации, которую следует воспринимать в настоящем времени с помощью органов чувств, как переживание в бодрствовании. Но это является самой общей и самой характерной психологической особенностью сновидения; мысль, как правило, желанная, в сновидении объективируется, изображается в виде сцены или, как мы полагаем, переживается.

Как объяснить эту характерную особенность сновидения или – выражаясь скромнее – включить ее во взаимосвязь психических процессов?

При ближайшем рассмотрении можно заметить, что в форме проявления этого сна выражены две почти независимые друг от друга особенности. Первая из них – изображение в виде настоящей ситуации с опущением слов «быть может»; вторая – превращение мысли в зрительные образы и в речь.

Преобразование, которому подвергаются мысли сновидения в результате того, что выражаемое в них ожидание переносится в настоящее время, именно в этом сновидении, пожалуй, не столь очевидно. Это связано с особой, собственно говоря, второстепенной ролью исполнения желания в этом сне. Возьмем другое сновидение, например, об инъекции Ирме, в котором желание не отличается от продолжения во сне мыслей, имевшихся в бодрствовании. Здесь изображаемая в сновидении мысль представляет собой желательное наклонение: «Эх, если бы Отто был виноват в болезни Ирмы!» Сновидение вытесняет желательное наклонение и заменяет его настоящим временем: «Да, Отто виноват в болезни Ирмы». Следовательно, это и есть первое превращение, которое даже свободный от искажений сон производит с мыслями сновидения. На этой первой особенности сновидения мы долго останавливаться не будем. Разве что мы укажем на сознательную фантазию, на дневную грезу, которая точно так же обходится с содержанием своих представлений. Когда герой Доде М. Жуайез праздно разгуливает по улицам Парижа, в то время как его дочери думают, что он на службе и сидит в своем бюро, он тоже в настоящем времени грезит о происшествиях, которые помогут ему найти протекцию и устроиться на службу. Следовательно, сновидение использует настоящее время таким же образом и с тем же правом, что и дневная греза. Настоящее – это временная форма, в которой желание изображается как исполненное.

Самому сновидению, в отличие от дневной грезы, присуща, однако, вторая особенность. Она заключается в том, что содержание представления не обдумывается, а превращается в чувственные образы, в которые сновидец верит и которые, как ему кажется, он переживает. Добавим сразу, что не во всех сновидениях происходит превращение представления в чувственный образ; есть сновидения, состоящие только из мыслей, но при этом главные особенности сновидений все же в них сохраняются. Мое сновидение «автодидаскер – дневная фантазия о профессоре Н.» относится к числу таковых; в нем едва ли подмешано больше чувственных элементов, чем если бы я продумывал его содержание днем. Кроме того, в каждом более продолжительном сновидении есть элементы, которые не трансформировались в чувственные образы, которые просто обдумываются или осознаются, как мы привыкли к этому в бодрствовании. Далее, мы хотим здесь же обратить внимание на то, что такое превращение представлений в чувственные образы присуще не только сновидению, но и галлюцинации, видениям, которые сами по себе возникают у здоровых людей либо в виде симптомов психоневрозов. Словом, отношения, которые мы здесь исследуем, ни в одном направлении не являются исключительными; вместе с тем эта особенность сновидения, если она имеет место, кажется нам наиболее примечательной, а потому невозможно представить себе, чтобы жизнь во сне была ее лишена. Однако чтобы ее понять, необходимы специальные пояснения.

Из всех замечаний, касающихся теории снови́дения, которые можно встретить у авторов, я хотел бы выделить здесь одно как имеющее к этому отношение. Великий Фехнер в своей «Психофизике» (1889, т. 2) в контексте рассуждений по поводу сновидений высказывает предположение, что место действия сновидений иное, чем у жизни представлений в бодрствовании. Ни одна другая гипотеза не позволяет нам понять особые свойства жизни сновидений.

Идея, которая, таким образом, имеется в нашем распоряжении, – это идея о психической локальности. Мы хотим полностью оставить в стороне то, что душевный аппарат, о котором здесь идет речь, известен нам в качестве анатомического органа, и хотим пресечь всякую попытку определить психическую локальность анатомически. Мы остаемся на психологической почве и собираемся только следовать требованию, что мы представляем себе инструмент, служащий целям душевной деятельности, подобно собранному микроскопу, фотографическому аппарату и т. п. Психическая локальность соответствует в таком случае той части этого аппарата, в которой осуществляется одна из предварительных стадий создания образа. У микроскопа и подзорной трубы это, как известно, в какой-то мере воображаемые места и области, в которых не расположена ни одна конкретная составная часть аппарата. Просить извинения за несовершенство этих и всех аналогичных образных сравнений я считаю излишним. Эти сравнения должны лишь помочь нашей попытке понять всю сложность психической деятельности, разложив эту деятельность на составные части и приписав отдельные функции отдельным частям аппарата. Попытаться понять, из чего состоит душевный инструмент, путем подобного разложения, насколько я знаю, пока еще никто не отважился. Мне кажется, что в такой попытке нет ничего плохого. Я думаю, что мы вправе дать свободу нашим предположениям, если только сохраним при этом наш трезвый рассудок и не примем строительные леса за само строение. Поскольку для первого приближения к неизвестному нам не потребуется ничего, кроме вспомогательных представлений, то вначале мы предпочтем всем остальным самые грубые и конкретные предположения.

Итак, мы представляем себе психический аппарат в виде сложного инструмента, составные части которого мы назовем инстанциями или – наглядности ради – системами. Затем предположим, что эти системы имеют константную пространственную ориентацию по отношению друг к другу, подобно тому, например, как расположены различные системы линз подзорной трубы. Строго говоря, нам не обязательно выдвигать гипотезу о действительном пространственном расположении психических систем. Нам будет достаточно, если четкая очередность создается тем, что при известных психических процессах системы возбуждаются в определенной временной последовательности. При других процессах эта последовательность может претерпевать изменения; такую возможность мы оставляем открытой. Составные части аппарата краткости ради мы будем называть «ψ-системами».

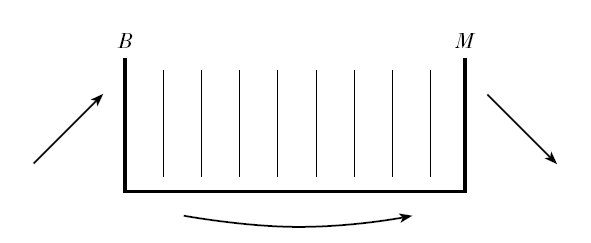

Первое, что бросается нам в глаза, – этот аппарат, состоящий из «ψ-систем», имеет определенное направление. Вся наша психическая деятельность начинается с (внутренних и внешних) раздражителей и заканчивается иннервациями. Тем самым мы приписываем аппарату два окончания – чувствительное и моторное; на чувствительном конце находится система, получающая восприятия, на моторном – другая система, открывающая шлюзы подвижности. Психический процесс протекает, как правило, от воспринимающего окончания к моторному. Таким образом, самая общая схема психического аппарата имеет следующий вид (рис. 1).

Но это является лишь исполнением давно уже нам знакомого требования, что психический аппарат должен быть сконструирован как рефлекторный аппарат. Рефлекторный процесс остается прототипом всей психической деятельности.

Рис. 1

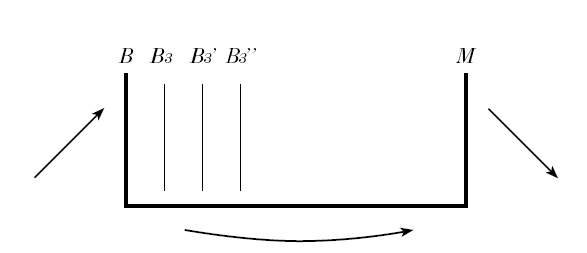

У нас есть теперь основание допустить, что на чувствительном конце происходит первая дифференциация. От подступающих к нам восприятий в нашем психическом аппарате остается след, который мы можем назвать «следом воспоминания». Функцию, относящуюся к этому следу воспоминания, мы назовем «памятью». Если мы серьезно намерены связать психические процессы с системами, то след воспоминания может существовать только в виде сохраняющихся изменений элементов систем. Это, как уже отмечалось другой стороной, создает определенные затруднения, поскольку одна и та же система должна в точности сохранять изменения своих элементов и вместе с тем должна быть готова воспринимать новые поводы к изменению. В соответствии с принципом, которым мы руководствуемся в своем опыте, две эти функции мы разделим между двумя различными системами. Мы предположим, что первая система аппарата воспринимает раздражители, но не сохраняет их, то есть не обладает памятью, и что за ней располагается вторая система, превращающая мгновенное возбуждение первой в прочные следы. В таком случае наш психический аппарат будет иметь следующий вид (рис. 2).

Рис. 2

Известно, что из восприятий, воздействующих на систему В, помимо их содержания сохраняется еще и нечто другое. Наши восприятия оказываются также связанными друг с другом в памяти, а именно прежде всего их совпадением по времени. Это мы называем фактом ассоциации. Очевидно, что если система В вообще не обладает памятью, то она и не может сохранять следов для ассоциации; отдельные В-элементы были бы парализованы в своей функции, если бы в новое восприятие привносился остаток предыдущей связи. Поэтому основой ассоциации мы, скорее, должны считать систему воспоминаний. Факт ассоциации заключается тогда в том, что вследствие уменьшения сопротивления и прокладки пути возбуждение от одного Вз-элемента скорее передается второму элементу, а не третьему.

При ближайшем рассмотрении возникает необходимость предположить наличие не одного, а нескольких таких Вз-элементов, в которых одно и то же возбуждение, вызванное В-элементами, фиксируется по-разному. Первая из этих Вз-систем всякий раз будет содержать фиксацию ассоциации по одновременности, в системах, более отдаленных, этот же материал воспоминаний упорядочивается в соответствии с другими видами совпадения, а потому, например, отношения сходства, в частности, изображаются этими последующими системами. Разумеется, излишне было бы определить психическое значение этой системы словами. Ее характеризует тесная взаимосвязь с элементами сырого материала воспоминаний, то есть, если мы обратимся к общей теории, градация сопротивления проводимости в соответствии с этими элементами.

Здесь следовало бы включить одно замечание общего характера, указывающее, возможно, на нечто важное. В-система, не обладающая способностью сохранять изменения, то есть памятью, дает нашему сознанию все многообразие чувственных качеств. И наоборот, наши воспоминания, не исключая и запечатлевшихся самым глубоким образом, сами по себе являются бессознательными. Они могут стать осознанными; однако не подлежит сомнению, что в бессознательном состоянии они оказывают все свое воздействие. То, что мы называем нашим характером, основывается на следах воспоминаний о впечатлениях, а именно о впечатлениях, которые сильнее всего на нас подействовали, о впечатлениях нашей юности, которые почти никогда не осознаются. Но если эти воспоминания снова становятся осознанными, они не проявляют чувственных качеств, или же эти качества оказываются весьма незначительными по сравнению с восприятиями. Если бы теперь удалось подтвердить, что память и качество исключают друг друга для сознания в «ψ-системах», то мы бы получили тогда важные сведения об условиях возбуждения нейронов.

То, что мы до сих пор предполагали, говоря о конструкции психического аппарата в его чувствительной части, не имело отношения к сновидению и к выводимым из него психологическим объяснениям. Для понимания другой части этого аппарата источником доказательств послужит нам сновидение. Мы видели, что не можем объяснить образование сновидения, не выдвинув предположения о существовании двух психических инстанций, одна из которых подвергает деятельность другой строгой критике, в результате чего она не допускается в сознание.

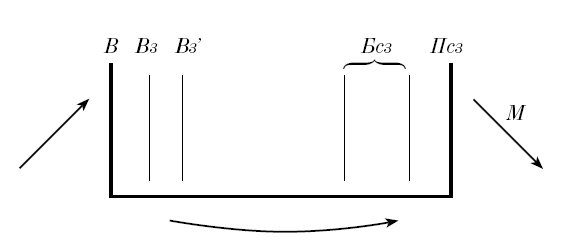

Мы сделали вывод, что критикующая инстанция поддерживает более тесные отношения с сознанием, чем критикуемая. Она, словно ширма, располагается между нею и сознанием. Далее, мы нашли отправные точки, позволяющие отождествить критикующую инстанцию с тем, что управляет нашей жизнью в бодрствовании и определяет наше произвольное, сознательное поведение. Если теперь мы заменим эти инстанции в рамках наших гипотез системами, то благодаря последнему из упомянутых выводов критикующая система сместится к моторному концу. Включим теперь обе эти системы в нашу схему и выразим их отношение к сознанию с помощью присвоенных им названий (рис. 3).

Рис. 3

Последнюю из систем на моторном конце мы называем предсознательным, чтобы указать на то, что процессы возбуждения в ней без всякой задержки могут достигать сознания, если при этом выполнены определенные условия, например достижение известной степени интенсивности, известное распределение той функции, которую следует назвать вниманием, и т. п. Вместе с тем это и есть та система, которая владеет ключом к произвольной моторике. Систему, расположенную за ней, мы называем бессознательным, поскольку она не имеет иного доступа к сознанию, кроме как через предсознательное, при прохождении через которое процесс ее возбуждения подвергается изменениям.

В какую из этих систем мы поместим теперь импульс к образованию сновидения? Простоты ради – в систему Бсз. Правда, в дальнейшем изложении мы увидим, что это не совсем верно, что при образовании сновидения приходится соприкасаться с мыслями, относящимися к системе предсознательного. Однако в другом месте, когда пойдет речь о желании в сновидении, мы узнаем, что движущая сила сновидения берется из системы Бсз, и именно из-за этого последнего момента мы склонны предположить, что бессознательная система представляет собой исходный пункт сновидения. Это возбуждение в сновидении, как и все остальные мыслительные образования, обнаруживает стремление попасть в Псз, а от него получить доступ в сознание.

Как показывает нам опыт, днем этот путь, ведущий из предсознательного в сознание, из-за цензуры сопротивления для мыслей сновидения закрыт. Ночью же они создают себе доступ к сознанию, однако возникает вопрос: каким образом и благодаря каким изменениям? Будь это возможным в результате того, что сопротивление, бдящее на границе между бессознательным и предсознательным, ночью ослабевает, то мы получали бы сновидения в материале наших представлений, которые не носили бы интересующего нас здесь галлюцинаторного характера.

Следовательно, ослабление цензуры между системами Бсз и Псз может нам объяснить образование лишь таких сновидений, как «автодидаскер», но не сновидение, например, о горящем ребенке, которое мы поставили как проблему в начале наших изысканий.

То, что происходит в галлюцинаторном сновидении, мы не можем описать иначе, как следующими словами: возбуждение следует обратным путем. Вместо моторного конца аппарата оно распространяется к чувствительному и в конце концов достигает системы восприятия. Если направление, по которому психический процесс протекает из бессознательного в бодрствовании, мы назовем прогредиентным, то о сновидении мы можем сказать, что оно имеет регредиентный характер.

В таком случае эта регрессия, несомненно, является одной из психологических особенностей процесса снови́дения; но мы не должны забывать, что она присуща не только сновидениям. Также и намеренное припоминание и другие частные процессы нашего обычного мышления соответствуют обратному движению в психическом аппарате от какого-либо комплексного акта представления к сырому материалу следов воспоминаний, лежащих в его основе. Однако в бодрствовании это возвращение никогда не выходит за образы воспоминаний; оно не способно привести к галлюцинаторному оживлению образов восприятия. Но почему в сновидении дело обстоит иначе? Когда мы говорили о работе сгущения в сновидении, мы не могли избежать предположения, что в результате работы сновидения интенсивность одних представлений полностью переносится на другие. Вероятно, в этом и состоит изменение обычного психического процесса, которое позволяет катектировать систему В в обратном направлении – от мыслей до полной живости чувственных впечатлений.

Я надеюсь, мы далеки от того, чтобы питать иллюзии относительно значимости этих утверждений. Мы сделали не что иное, как дали название необъяснимому явлению. Когда в сновидении представление обратно превращается в чувственный образ, из которого оно когда-то возникло, мы называем это регрессией. Но и этот шаг нуждается в обосновании. Зачем давать название, если оно не приносит нам ничего нового? Но я полагаю, что слово «регрессия» служит нам в том отношении, что оно связывает известный нам факт со схемой душевного аппарата, имеющего некое направление. Здесь, однако, впервые оправдывает себя то, что мы выстроили такую схему. Ибо другая особенность образования сновидения становится нам понятной без каких-либо новых пояснений при помощи одной только схемы. Если мы рассматриваем процесс сновидения как регрессию внутри предполагаемого нами душевного аппарата, то нам сразу становится понятным эмпирически установленный факт, что все взаимосвязи мыслей сновидения в ходе работы сновидения пропадают или лишь с огромным трудом находят свое выражение. В соответствии с нашей схемой, эти мыслительные взаимосвязи содержатся не в первых Вз-системах, а в последующих, и при регрессии к образам восприятия они лишаются своего выражения. Структура мыслей сновидения при регрессии к своему сырому материалу распадается.

Но вследствие каких изменений регрессия, невозможная днем, становится возможной? Здесь мы хотели ограничиться предположениями. Речь идет, пожалуй, об изменениях катексисов энергии в отдельных системах, в результате которых они становятся более или менее удобными для прохождения возбуждения; но в любом подобном аппарате один и тот же эффект в отношении пути возбуждения может достигаться изменениями разного рода. Разумеется, сразу же возникает мысль о состоянии сна и об изменениях катексиса, которые оно вызывает в чувствительном конце аппарата. Днем имеет место непрерывно текущий поток от «ψ-системы» В к подвижности; ночью он прекращается и уже не может препятствовать обратному потоку возбуждения. Это и есть та «отгороженность от внешнего мира», которая, по теории некоторых авторов, должна объяснять психологические особенности сновидения. Однако при объяснении регрессии сновидения необходимо учитывать и те другие регрессии, которые возникают при болезненных состояниях в бодрствовании. Разумеется, при таких формах указанное положение оказывается неверным. Регрессия возникает, несмотря на непрерывный чувственный поток в прогредиентном направлении.

Для галлюцинаций при истерии и паранойе, а также для видений психически нормальных людей я могу дать следующее объяснение: они действительно соответствуют регрессиям, то есть представляют собой мысли, превращенные в образы, этому превращению подвергаются только такие мысли, которые находятся в тесной взаимосвязи с подавленными и оставшимися бессознательными воспоминаниями. Например, одному из моих самых юных больных истерией, двенадцатилетнему мальчику, мешают заснуть «зеленые лица с красными глазами», которых он боится. Источник этого феномена – подавленное, но когда-то осознанное воспоминание об одном мальчике, которого он часто видел четыре года назад. Он представлял собой для него устрашающую картину дурных детских привычек, в том числе онанизма, из-за которого он сам теперь испытывал постоянные угрызения совести. Мать тогда заметила, что невоспитанные мальчики имеют зеленоватый цвет лица и красные (то есть с красной каймой) глаза. Отсюда и ужасный призрак, который, впрочем, предназначен лишь для того, чтобы напоминать ему другое предсказание матери – что такие мальчики становятся глупыми, не могут учиться в школе и рано умирают. У нашего маленького пациента сбылась одна часть пророчества: он больше не ходит в гимназию и боится, как показывает анализ его нежелательных мыслей, исполнения второй. Однако спустя короткое время лечение дает результат: он спит, становится менее тревожным и заканчивает учебный год с хорошими отметками в табеле.

Я могу сюда же присоединить разгадку одного видения, о котором мне рассказала сорокалетняя истерическая больная. Это видение возникло у нее еще в те дни, когда она была здоровой. Однажды утром она раскрывает глаза и видит в комнате своего брата, который, однако, как ей известно, находится в доме для умалишенных. Рядом с ней в постели спит ее маленький сын. Чтобы ребенок не испугался и чтобы с ним не случились судороги, если он увидит дядю, она накрывает его одеялом, и затем видение исчезает. Это видение представляет собой переработку детского воспоминания женщины, которое хотя и было сознательным, все же находилось в самой тесной взаимосвязи со всем бессознательным материалом в ее душе. Ее нянька рассказывала ей, что ее рано умершая мать (она умерла, когда самой пациентке было всего полтора года) страдала эпилептическими или истерическими судорогами, которые возникли у нее после того, как ее брат (дядя моей пациентки) напугал ее, явившись в комнату в виде привидения с одеялом на голове. Видение содержит те же элементы, что и воспоминание: появление брата, одеяло, испуг и его последствия. Однако эти элементы упорядочены в новую взаимосвязь и перенесены на других людей. Очевидным мотивом видения, замененной им мыслью, является обеспокоенность тем, что ее маленький сын, внешне так похожий на дядю, может разделить его участь.

Оба приведенных здесь примера связаны с состоянием сна и, возможно, непригодны для нужного мне доказательства. Поэтому я сошлюсь на свой анализ одной галлюцинирующей паранойяльной больной и на результаты моих пока еще не опубликованных исследований по психологии психоневрозов, чтобы подтвердить, что в этих случаях регредиентного превращения мыслей нельзя упускать из виду влияние подавленного или оставшегося бессознательным, как правило, детского воспоминания. Это воспоминание словно вовлекает связанную с ним мысль, не нашедшую выражения под воздействием цензуры, в регрессию, в такую форму изображения, в которой оно само психически присутствует. В качестве вывода из своих исследований истерии я могу здесь указать, что детские сцены (будь то воспоминания или фантазии), если удается сделать их осознанными, видятся галлюцинаторно и только при рассказе о них утрачивают этот характер. Известно также, что даже у лиц, которые обычно не обладают хорошей зрительной памятью, самые ранние детские воспоминания до поздних лет сохраняют характер чувственной живости.

Если вспомнить о том, какая роль в мыслях сновидения принадлежит детским переживаниям или основанным на них фантазиям, как часто в содержании сновидения появляются их фрагменты, как часто по ним можно сделать вывод о самих желаниях, то и в отношении сновидения нельзя отрицать возможности того, что превращение мыслей в зрительные образы есть следствие притягательной силы, которой обладает визуально представленное воспоминание для стремящихся к оживлению и пытающихся найти выражение оторванных от сознания мыслей. В соответствии с этим воззрением сновидение можно также описать как замену детской сцены путем переноса ее на недавние события. Детская сцена не может быть воспроизведена; ей приходится довольствоваться возвращением в форме сновидения.

Указание на определенное значение детских сцен (или их повторений в фантазиях) как образцов для содержания сновидения делает излишним одно из предположений Шернера и его сторонников, касающихся внутренних источников раздражения. Шернер говорит о состоянии «зрительного раздражения», внутреннем возбуждении в зрительном органе, когда сновидения обнаруживают особую живость своих зрительных элементов или особое обилие таковых. Нам не нужно противиться такому предположению, и мы можем, например, ограничиться констатацией того, что такое состояние возбуждения относится лишь к психической системе восприятия органа зрения. Заметим, однако, что это состояние возбуждения вызвано воспоминанием и представляет собой освежение актуального в свое время зрительного возбуждения. В моем опыте нет ни одного хорошего примера такого влияния детского воспоминания; по сравнению с другими людьми мои сновидения вообще менее богаты чувственными элементами. Однако в одном из самых красивых и ярких сновидений этих последних лет мне будет нетрудно свести галлюцинаторную четкость содержания сновидения к чувственным качествам свежих, недавно возникших впечатлений. Ранее я упомянул один сон, в котором темно-голубой цвет воды, коричневый дым из труб пароходов и мрачные коричневый и красный цвета увиденных мною строений произвели на меня глубокое впечатление. Это сновидение, должно быть, объясняется зрительным раздражением. Но что повергло мой орган зрения в это состояние возбуждения? – Одно недавнее впечатление, соединившееся с рядом более ранних. Краски, которые я видел во сне, относились к цветам кубиков «конструктора», из которых дети накануне моего сновидения воздвигли грандиозное сооружение, вызвав у меня восхищение. Большие кубики были точно такого же темного красного цвета, а маленькие – голубого и коричневого. К этому присоединились красочные впечатления от последнего путешествия по Италии – прекрасная голубизна Исонцо и лагуны и коричневые цвета Карста. Красочность сновидения была лишь повторением виденного в воспоминании.

Подытожим то, что мы узнали о способности сновидения переводить содержание своих представлений в чувственные образы. Мы не стали объяснять эту особенность работы сновидения, попытавшись свести ее, например, к известным законам психологии, а просто выхватили ее как указывающую на непонятные отношения и обозначили как имеющую «регредиентный» характер. Мы полагали, что везде, где встречается эта регрессия, она представляет собой следствие сопротивления, противодействующего проникновению мысли в сознание обычным путем, и вместе с тем притягательной силы, которой для нее обладают имеющиеся чувственные воспоминания. В случае сновидения регрессию могло бы облегчить к тому же прекращение прогредиентного дневного потока от органов чувств; при других формах регрессии этот вспомогательный момент должен компенсироваться усилением других регрессивных мотивов. Не забудем также отметить, что в таких патологических случаях регрессии, как в сновидении, процесс переноса энергии может быть не таким, как при регрессии в нормальной душевной жизни, поскольку в результате него становится возможным полный галлюцинаторный катексис систем восприятии. То, что при анализе работы сновидения мы описывали как «учет изобразительных возможностей», может, пожалуй, быть связано с избирательной притягательностью зрительно припоминаемых сцен, затронутых мыслями сновидения.

По поводу регрессии мы хотим также заметить, что в теории образования невротических симптомов она играет не менее важную роль, чем в теории сновидений. Поэтому мы различаем три вида регрессии: a) топическую – в смысле представленной здесь схемы ψ-систем, б) временну́ю, поскольку речь здесь идет об обращении к более старым психическим образованиям, и в) формальную, когда примитивные способы выражения и изображения заменяют привычные. Все три вида регрессии составляют, в сущности, единое целое и в большинстве случаев совпадают, ибо более давняя по времени регрессия является одновременно формально примитивной, а с точки зрения психической топики – более близкой к концу, относящемуся к восприятию.

Мы не можем также оставить тему регрессии в сновидении, не высказав впечатления, которое уже не раз у нас возникало и которое еще больше усилилось после углубленного изучения психоневрозов: в конечном счете сновидение – это частичная регрессия к самым ранним обстоятельствам жизни сновидца, оживление его детства, господствовавших в нем импульсов влечений и имевшихся в распоряжении способов выражения. За этим индивидуальным детством нам открывается понимание филогенетического детства, развития человеческого рода, сокращенным повторением которого, подвергшимся влиянию случайных жизненных обстоятельств, фактически является развитие отдельного человека. Мы предполагаем, как метко заметил Ф. Ницше, что в сновидении «продолжается древняя часть человечества, к который едва ли можно уже подобраться прямым путем», и ожидаем, что благодаря анализу сновидений получим сведения об архаичном наследии человека, узнаем его врожденные душевные свойства. Похоже, что сновидение и невроз сохранили для нас больше психических «древностей», чем мы могли предполагать, а потому психоанализ может претендовать на высокий ранг среди наук, пытающихся реконструировать самые древние и неизведанные фазы развития человечества.

Вполне возможно, что эта первая часть нашей психологической расшифровки сновидения не особенно удовлетворяет нас самих. Мы можем утешиться тем, что вынуждены пробиваться в неизвестность. Если мы не совсем сбились с пути, то из другого исходного пункта должны будем попасть примерно в этот же регион, в котором, возможно, сумеем разобраться лучше.